自然

人の作為によらずに存在するものや現象 ウィキペディアから

自然の観方の歴史

要約

視点

自然の観方、位置づけのしかた、意味の見出し方などのことを自然観と言う。

例えば「自然は人間文化と対峙するという見方」「自然のなかに文化的模範を見つけるべきとする見方」「自然と人造物が一体となるのが文化的景観とする見方」等々が自然観である[要出典]。

→「自然観」も参照

古代ギリシア:ピュシスとノモス

古代ギリシアでは「φύσις ピュシス(自然)」は世界の根源とされ、絶対的な存在として把握された。

対立概念にノモス(法や社会制度)があり、ノモスはピュシスのような絶対的な存在ではなく、相対的な存在であり、人為的なものであるがゆえ、変更可能であると考えられた。フェリクス・ハイニマンは、古代ギリシア人の思考方法の特徴のひとつにこのような対立的な思考(アンチテーゼ)がある、とし、このピュシス/ノモスの対立を根本的なものとした[1]。またこの対立はパルメニデスのドクサ(臆見)とアレーテイア(真理)の対立の変形としてエレア派が行ったともいわれる[2]。

古代ギリシア語における「φύσις ピュシス」の意味は「生じる」「成長する」といった意味をもっていた[3]。またソフォクレスやエウリピデスの語法では「誕生」「素性」あるいは「天性」という意味がある[4]。エウリピデスの語法には「たとい奴隷の子であれ、ピュシスに関して勇敢で正しいものの方が、むなしい評判(ドクサスマ)だけのものより高貴な生まれのものだ」(『縛られたメラニッペ』断片495,41)などがある[5]。

このような古代ギリシアにおける自然・文化・社会との分割が、のちのローマやヨーロッパの思想史のなかでの議論の基盤のひとつとなった。

紀元前4世紀、アリストテレスは、自著『形而上学』において、神学と形而上学を「第一哲学」と位置づけ、自然哲学を「第二哲学」と呼んだ。というのは、自然哲学が、対象としている形相の説明も行っているからであるという[6]。ここにおける「philosophia physiceフィロソフィア・ピュシス」という表現が、古代ギリシャ語文献の中に「自然哲学」という表現が現れた最初のものであるという[6]。

→「自然哲学」も参照

中世ヨーロッパ

スコラ哲学の時代においては一般に、「神は二つの書物をお書きになった」、「神は、聖書という書物と、自然という書物をお書きになった」と考えられていた[7]。

聖書を読むことで神の意図を知ることができるとされていた。また、ちょうど時計というものをじっくり観察すればその時計を作った時計職人の意図を推し量ることも可能なことがあるように、「神がお書きになったもうひとつの書物である自然」を読むことも神の意図や目論見を知る上で大切だ、と考えられた[7]。

神はそれぞれの書物を異なった言語でお書きになったと、考えられており、神は人間が話す言葉で聖書を書き、数的な言葉で自然を書いた、と考えられた[7]。ガリレオ・ガリレイも次のように述べた。

英語で法則のことを「law」と言うが、これはlay(置く、整える)の過去分詞と謂れている[7]。それは神によって置かれたもの、整えられたこと、という意味である。独語ではさらにわかりやすく、「Gesetz」と言い、「setzenされたもの(英語で言えば、"setされたもの")」と表現する。つまり、神によってセットされたものが法則、と見なされているのである[7]。

リベラルアーツの7科は、3科と4科に区分されているが、3科は具体的には文法・修辞学・弁証法であり、上記の「二つの書物」のうち「人間の言葉で書かれたほうの書物」(=聖書)をよりよく理解するためのものと位置づけられ、4科の算術・幾何・天文・音楽については、現代人が理解するには少しばかり解説が必要だが、当時は天文も音楽も数学的なものであったのであり、つまり、4科は「数の言葉で書かれたほうの書物」(=自然)をよりよく理解するためのもの、という位置づけであった[8]。

近代ヨーロッパ

ヨーロッパ諸語では、自然は本性(ほんせい)と同じ単語を用い「その存在に固有の性質」をあらわす(例えば、英語・フランス語の「nature」がそれである)[注 2][注 3]。

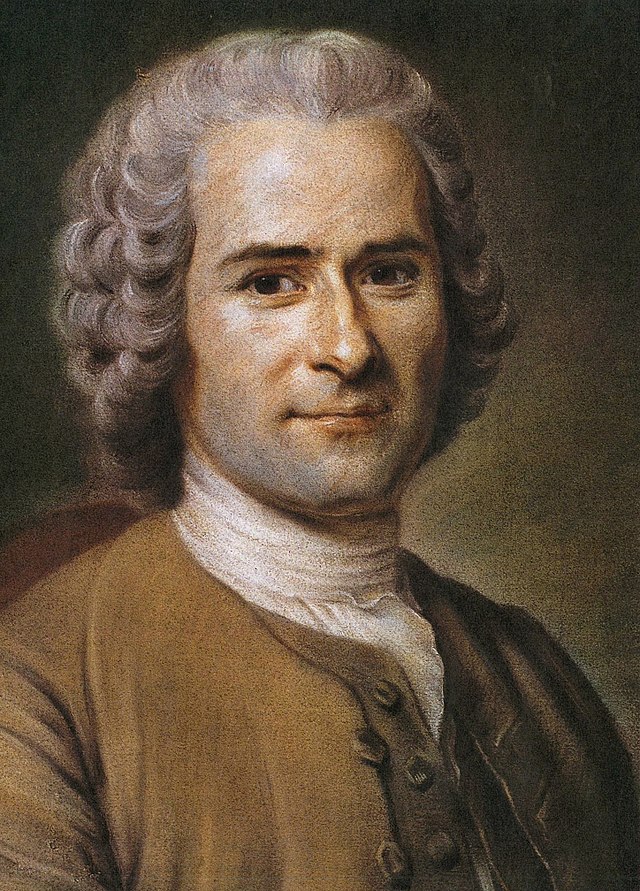

「自然に還れ」は、ジャン=ジャック・ルソーの思想の一部を端的に表した表現である。人間社会の人為的・作為的な因習から脱出し、より自然な状態へと還ることを称揚している。

東アジア

→「五行」を参照

日本語では自然という語は平安時代にさかのぼる。平安末期の辞書である『名義抄』に「自然ヲノヅカラ」とあるのがもっとも古いようである。より古くは、中国のいわゆる老荘思想では無為自然という語があるが、老子などには無為はあっても自然はない。いずれにせよ、この語は意図せずに、意識的でなく、と言うような意味である。ただし、老荘思想では無為自然を重視し、それに対立するものとして人為的なものを否定する。そこから現在の意味の「自然」を尊いものと見る観点が生まれたと考えられる。彼らは往々にして山間や森林に隠れ住み、また山や川を愛でた。いわゆる水墨画、山水画などもこの流れにある。

人の手の触れない地形や環境を指す言葉としての自然は、開国後に「nature」等の外国語を訳する際にできた言葉だと思われ、そのような使われ方は明治中期以降のことである[9]。日本語としては天然(てんねん)がほぼ同義であるが、使われ方はやや異なる。現在では単に天然と言えば天然ボケを指すこともある。なお、自然(じねん)と読んだ場合、むしろあり得ないものが勝手に生まれるのを指す。

自然(じねん)

「じねん」は自然の呉音読みであり、「しぜん」と読んだときとは違った意味を持つようになる。

自然(じねん)とは、万物が現在あるがままに存在しているものであり、因果によって生じたのではないとする無因論のこと。仏教の因果論を否定し、仏教から見た外道の思想のひとつである[10]。

また外からの影響なしに本来的に持っている性質から一定の状態が生じること(自然法爾)という意味や、「偶然」「たまたま」といった意味も持つ。

浄土真宗本願寺派光明寺僧侶の松本紹圭によれば、昔の日本において自然は「じねん」と読まれており、親鸞は自然を「おのずからしからしむ」と読んで世界を今あるようにあらしめる阿弥陀如来の働きを見いだしたと述べている[11]。また、現代語の「自然」のように、人間を除いた自然界、山や川、動植物を指す言葉はもともと日本語には存在せず、人間と自然界の間に隔たりを見ることなく、ただ自然(じねん)にあるものがあるようにしてあるだけという、仏教から見た外道の精神風土が日本にはあると述べている[11]。

自然界

要約

視点

→「自然環境」も参照

自然はまた、「自然環境」や原生地域を意味することもある。野生動物、岩石、森林、海岸など、人類に影響されていないものや人類の介入にもかかわらず以前と変わらぬ姿を保持するもの一般である。その場合、人工物や人間が介在する事象は自然の一部とは見なされない。

地球

地球は今のところ生命の存在が確認されている唯一の惑星であり、その自然は様々な分野の科学的研究対象となっている。太陽系においては、太陽に近いほうから3番目の惑星である。地球型惑星としては最大であり、全惑星の中では5番目の大きさである。その気候的特徴としては、2つの大きな極地があり、2つの相対的に狭い温帯があり、赤道付近の広い熱帯と亜熱帯がある[12]。降水も地域によってかなり異なり、年間降水量が数メートルの地域もあれば、1ミリメートル未満の地域もある。地球表面の71パーセントは塩水の海洋に覆われている。それ以外は大陸や島であり、人間が居住する土地の多くは北半球にある。

地球は地質学的および生物学的プロセスを通して進化し、そこに本来の条件の痕跡を残してきた。地殻はゆっくりと移動するプレートに分かれており、プレート群の構成は過去に何度か変化している。地球の内部は今も活発に活動しており、融解したマントルという分厚い層があり、その内側に鉄を多く含み磁場を形成している核がある。

大気圏の構成は生命活動によってそれまでの構成とは大きく変えられ[13]、地表の条件を安定させる生態学的バランスが生まれた。気候は緯度その他の要因で地域によって大きく異なるが、長期的な全体の気候は間氷期の期間中ずっと安定しており[14]、全体の平均気温が1、2度しか変化しないことで生態学的バランスと地球の実際の地理に大きな影響を及ぼした[15][16]。

地質学

→詳細は「地質学」を参照

地質学は地球を構成する固体や液体について研究する科学の一分野である。地質学は、構成、構造、物理特性、力学、地球を構成する物質の歴史、それらが形成・移動・変成されたプロセスなどを研究する。それは主要な学問分野の1つであり、鉱業や石油・石炭などの採掘にとっても自然災害の可能性を知り被害を防ぐという意味でも重要であり、過去の気候や環境を理解する上でも重要である。

ある地域の地質は、マグマが冷えたり、堆積によって岩盤ができ、変成作用でその組成が変化したり地殻変動によって位置や形状が変化することで形成される。

岩石はまず堆積によって形成されるものとマグマが母岩に貫入することで形成されるものがある。堆積岩は地表に堆積物が積もり、それに続成作用が働いて形成される。火成岩には溶岩が地表を覆ってできる火山岩もある。火山灰の堆積でできる凝灰岩は堆積岩に分類される。バソリス、ラコリス、岩脈、岩床などの火成貫入岩は、上にある岩体を押し上げ、貫入することで結晶化したものである。

形成された岩はその後、なんらかの力を受けて変形したり、変成作用によって組成が変化したりする。典型的な変形は水平方向の圧縮する力による褶曲、水平方向の伸張させる力やすれる方向の力による断層などがある。これらの構造は主にプレートの境界に対応しており、収束型境界、発散型境界、トランスフォーム型境界がある。

歴史的観点

地球は、太陽や他の惑星と共に約45億4000万年前に原始太陽系星雲から誕生したとされている[18]。月はそれから約2000万年後に形成された。当初は熱で融解していたが、外側から徐々に冷却され、固体の地殻が形成された。ガス放出や火山活動が原始大気を形成した。彗星の氷などから水がもたらされ、水蒸気が凝結することで海洋などの水圏が生まれた[19]。そして約40億年前に高エネルギーの化学反応によって自己複製可能な分子が生まれたと言われている[20]。

大陸は形成と離散を繰り返しており、数億年をかけて超大陸を形成しては、それが分裂するということを繰り返している。約7億5000万年前、既知の最古の超大陸ロディニア大陸が分裂を始めた。個々の大陸は再び集合してパノティア大陸を形成し、約5億4000万年前に再び分裂を開始した。そしてパンゲア大陸が形成され、これが分裂を開始したのが約1億8000万年前のことである[21]。

新原生代に激しい氷河作用によって地球全体が氷に覆われたと見られる重要な証拠が見つかっている。この仮説的状態を「全球凍結」と呼ぶ。その直後の5億3000万年前から5億4000万年前にカンブリア爆発と呼ばれる多細胞生命体の劇的な増殖が始まった[22]。

カンブリア爆発以降、大量絶滅が5回あったことがわかっている[23]。直近で大量絶滅があったのは6500万年前で、おそらく巨大隕石の衝突によって鳥類に進化していなかった恐竜や大型爬虫類の絶滅を引き起こしたが、トガリネズミに似た小型のものが多かった哺乳類は生き延びた。この6500万年の間に哺乳類は活動領域を広げていった[24]。

数百万年前、アフリカの小型のサルが二本足で直立する能力を獲得した[25]。そこから人類が進化し、農耕を発展させ文明を生み出し、それまでの生命体には見られなかった速度で自然や他の生物に影響を及ぼすようになっていった。例えば、シデリアンに藻類が繁殖して酸素を大量に生み出し嫌気性生物が大量絶滅したが、それには約3億年を要した。

現代は完新世にあたるが、大量絶滅期にあたるとされており、これまでにない速度で絶滅が起きている[26][27]。ハーバード大学のエドワード・オズボーン・ウィルソンらは、人類が引き起こした生物圏の破壊により、今後100年間に地球上の半分の種が絶滅すると予想している[28]。進行中の絶滅イベントの範囲は生物学者が研究中であり、議論が続いている[29]。

大気・気候・気象

地球の大気は惑星規模の生態系を維持するのに重要な役割を果たしている。地球を取り巻く薄い気体の層がその場に留まっているのは、惑星の重力場の作用である。乾燥した空気の構成は、窒素が78%、酸素が21%、アルゴンなどの不活性気体や二酸化炭素などが残りの1%となっている。ただし、実際の空気には湿度に相当する水蒸気も含まれている。大気圧は高度上昇に伴って徐々に低くなり、スケールハイトは地表から約8キロメートルの高度となる[30][31]。地球の大気圏のオゾン層は地表に届く紫外線 (UV) を大幅に減らすという重要な役割を果たしている。DNAは紫外線によって破壊されやすく、オゾン層は地表の生命を守っているとも言える。大気は夜間の温度低下を和らげる役目も果たしており、1日の温度変化もかなり低減されている。

地球上の気象現象はほとんど全て対流圏という大気下層部で起きており、大気循環による熱の再分配が起きている。海流も気候を決定付ける重要な要素であり、熱塩循環によって赤道付近の海洋で得た熱エネルギーを極地の海洋に分配する重要な役目がある。これらの流れは温帯での夏と冬の温度差を和らげるのに役立っている。海洋や大気による熱の再配分がなければ、赤道付近は今よりも暑くなり、極圏は今よりも寒くなる。

気象は人間にとって好ましい場合もあれば、有害な場合もある。特に竜巻、台風、サイクロン、ハリケーンはその進路にあたった地域に多大なエネルギーを撒き散らし、災害を引き起こす。植物は天候の季節変化に合わせて進化してきたため、ほんの数年でも異常気象が続くと植生に大きな影響があり、そういった植物を食料にしている動物にも大きな影響を及ぼす。

惑星の気候は、気象の長期的傾向である。気候変動を生じる各種要因として、海流の変化、地表のアルベドの変化、温室効果ガスの量の変化、太陽の明るさの変化、惑星軌道の変化などが挙げられる。歴史的記録によれば、地球は氷河時代などの劇的な気候変動を経験してきた。

地域毎の気候は様々な要因で決まるが、特に緯度の影響を受ける。同緯度の地帯は似たような気候となり、気候帯を形成する。気候帯は、赤道付近の熱帯から北極や南極に近い地方の寒帯まで様々なものがある。天候は季節によって変化するが、これは地球の自転軸が軌道平面に対して傾斜しているためである。そのため、夏または冬とされる季節には、地球のある部分に太陽光線がより強く当たることになる。どの時期であっても、北半球と南半球は逆の季節を経験している。

気象・天候は自然環境の小さな変化が即座に影響するカオス系であり、天気予報は今のところ数日ぐらいしか正確にできない[要出典]。現在、地球上で2つの現象が起きている。第一に平均気温が徐々に上昇している。第二に各地域の気候に目立った変化が生じている[32]。

水圏

→詳細は「水圏」を参照

水は水素と酸素の化合した化学物質で、既知の生命形態は全てこれを必要とする[33]。一般に「水」という言葉は液体の状態を指し、固体は氷、気体は水蒸気または蒸気と呼ぶ。水は地球表面の71%を覆っている[34]。地球上の水のほとんどは海洋にあり、1.6%が地下の帯水層、0.001%が大気圏に蒸気や雲や降水の形で存在している[35]。大洋が保持する水は地表水全体の97%で、氷河や氷帽や極地の氷床の形で2.4%が存在している。川、湖、池などにある地表水は全体の0.6%にすぎない。生物が体内に蓄えている水や人間の生産する工業製品に含まれる水は、全体から見れば微量である。

大洋

→詳細は「大洋」を参照

大洋は海水の大部分であり、水圏の主要部分を構成している。地球表面(全表面積は3億6100万平方キロメートル)の約71%が海で覆われており、海洋は習慣的に大洋とそれ以外の海に分けられる。その半分以上が3000メートル以上の深さである。平均塩分濃度は約35ppt(3.5%)で、ほとんど全ての海水の塩分濃度が30pptから38pptの範囲内にある。実際、それぞれ別の名がつけられているが、大洋はすべて繋がっている[36]。自由に海水が行き来する大洋という考え方は海洋学の重要な基本概念である[37]。

主要な大洋の区分は大陸、列島、その他の地形による。一般に大洋は大きい順に太平洋、大西洋、インド洋、南極海、北極海がある。海のより小さい部分は海、入り江、湾など様々な名称で呼ばれる。他に塩湖もある。塩湖は大洋とは繋がっていない塩水の湖である。例えば、アラル海やグレートソルト湖などがある。

湖

→詳細は「湖」を参照

湖は、盆地状の地形に液体が溜まっている地形であり、場合によってはゆっくり移動することもある。一般に内陸にあって大洋とは繋がっておらず、池よりも大きく深く、川が注ぎ込んでいることもある[38][39]。地球以外で湖らしきものの存在が知られている場所は土星の衛星タイタンで、エタンやメタンの湖がある。タイタンの湖に川が注いでいるかは不明だが、タイタンの地表には河床のような地形が多数見られる。地球の自然な湖は、主に山岳地域、地溝帯、氷河付近やかつて氷河に削られた地形などによく見られる。他にも海水の混じった汽水湖、内陸湖や、蛇行する川の周囲の湖などがある。一部地域には氷河時代の無秩序な水系パターンによって形成された多数の湖が存在する。全ての湖は地質年代的スケールで見れば一時的なもので、堆積によって埋まってしまうか、水が最終的に涸れてしまう。

池沼

→詳細は「池」を参照

池は、一般に湖よりも小さい止水域を指し、人工のものもある。人間が作った止水域は池と呼ばれることが多く、観賞用の公園の池、魚の養殖のための養魚池、熱エネルギーを蓄えるためのソーラーポンドなどがある。池や湖と川や渓流の違いは流れの速度である。川や渓流では水の流れが容易に観察できるが、池や湖では熱による対流や風による小波しか観測できない。このような特徴から池は淵や潮だまりといった地形と区別される。

河川

→詳細は「川」を参照

河川とは、大洋、湖、海、他の河川などに向かって流れている自然な水の流れであり[40]、通常淡水である。稀に地中に染み込んだり、干上がったりして、何らかの水のたまった場所に到達する前に消えている川もある。小さい河川は、沢、小川、渓流、細流などと呼ばれることもある。英語でも "stream"、"creek"、"brook"、"rivulet"、"rill" といった様々な名称がある。呼称の選択に明確な基準があるわけではない。河川は水循環の一部を構成している。河川を流れる水は一般に、降水が表面流出によって集まったもの、地下水、湧水、(例えば氷河から)自然の氷や積雪がとけてできた水などである。

渓流

→詳細は「渓流」を参照

渓流は、河川の上流の流れの速い部分を指す。アメリカ合衆国では川幅が18メートル未満のところを "stream" と定義している。渓流は涵養が起きやすく、水循環において重要な役割を果たしている。また、魚や野生動物が移動する際の道としても機能している。渓流周辺は特に生物の生息地としても豊かで、河畔域などと呼ばれる。現在進行中の大量絶滅において、渓流は分断された生息地をつなぐ重要な回廊としての役目を担っており、生物多様性を保持するのに役立っている。渓流などを含めた水循環を研究するのが水文学である。

生態系

生態系は相互に関連付けられた形で機能する様々な非生物と生物から構成されている[42]。その構造と構成は、相互に関連付けられる様々な環境要因によって決定される。それら要因の変化は生態系に動的な変化をもたらす。特に重要な要因は、土壌、大気、太陽からの輻射、水、そして生物である。

生態系という概念の中心となるのは、生物がその周辺の環境の全ての要素と相互作用するという考え方である。生態学の祖ユージーン・オダムは、「与えられたエリアの全ての生体群(すなわち「コミュニティ」)とエネルギーの流れが明確に定義された栄養構造・生物多様性・系内の物質循環(すなわち、生物と非生物の間の物質の交換)をもたらす物理環境を含む単位を生態系という」としている[43]。生態系内では、様々な種が相互につながり、食物連鎖という形で相互に依存しており、種の間および周囲の環境との間でエネルギーや物質を交換している[44]。

小さい生態系を微小生態系 (microecosystem) と呼ぶ。例えば、1つの石とその下に生息する全ての生命が1つの微小生態系である。微小生態系は1つのエコリージョン全体とその流域に対応する場合もある[45]。

原生地域

→詳細は「原生地域」を参照

原生地域とは、一般に人間の手がほとんど入っていない地域を指す。The WILD Foundation はもっと具体的に「我々の惑星に残された最も手付かずで平穏な野生の自然地域。道路やパイプラインや他の産業基盤とも無縁で、人間の制御下にない本当の野生の場所」としている。原生地域は、自然保護地域、原生林、国立公園、川の周囲や渓谷、未開発地域などにある。原生地域や自然公園は一部の種の保護、生態学的研究、生息地保全といった面で重要である。一部の作家は原生地域が人間の精神や創造性にとっても重要だと信じており[46]、一部の生態学者は原生地域がこの地球の自立した自然な生態系(生物圏)の重要な一部だと考えている。原生地域はまた歴史的な遺伝形質を保持し、動物園や植物園や研究室では再現が困難な野生の植物相や動物相の生息地にもなる。

生命

生命の定義について万人が合意したものはないが、科学者は一般に生物学的な生命の徴候として、代謝、成長、適応、刺激への反応、生殖を挙げる[47]。生命は単に生物の特徴的状態であるという場合もある。

地球上の生物(植物、動物、菌類、原生生物、古細菌、真正細菌)に共通する特徴として、細胞があり、炭素と水を基本とする複雑な組織があり、代謝活動し、成長する能力があり、刺激に反応し、生殖するということが挙げられる。これらの特徴を持つものは一般に生命と見なされる。しかし、生命の定義で常にこれらの特徴が必須とされるわけではない。組織の組成を除外すれば、人工生命も生命と見なされうる。

生物圏とは地球の外殻部分の一部(地表、水中、空気および大気中)であり、そこで生命が生まれ様々に変化する領域である。広義の地球生理学的観点から言えば、生物圏とは全ての生物とそれらの関係を含む地球規模の生態系であり、岩石圏・水圏・大気圏の各種要素との相互作用も含む。現在、地球上には750億トンのバイオマス(生命)があり、それらが生物圏の様々な環境に生息している[48]。

地球全体のバイオマスの9割は植物であり、動物は植物の存在に強く依存している[49]。動植物の種はこれまでに200万種以上識別されており[50]、現存する種の実際の数は数百万から5000万以上あると見積もられている[51][52][53]。今も次々と新種が出現し、同時に絶滅する種もあるため、現存する種の数は常に変化している[54][55]。現在、種の数は急速に減少している[56][57][58]。

進化

→詳細は「進化」を参照

今のところ生命は地球上のものしか知られていない。生命の起源に関する問題は未解決でまだよくわかっていないが、今とは全く違う環境の原始地球で約39億年前から35億年前の冥王代または太古代に生まれたとも[61]、地球外から飛来したとも考えられている。いずれにせよ、生命は当初から自己複製の基本的特性と遺伝の特性を備えていたのだろう、生命が生まれると、様々な要因により変異が起き多様な生命形態へと展開し自然選択も加わって変化(進化)が起きたのだろう、と推測している生物学者が多い[注 4]。

他の種との競争に敗れた種や変化する環境に順応できなかった種は絶滅していった。化石にはそういった古い種の痕跡も数多く残っている。化石やDNAの研究により、現存する全ての種は最初の原始的生命形態まで系統を遡ることができることが判明している[61]。

原始的植物が光合成の能力を獲得したことで、太陽エネルギーを活用しさらに複雑な生命形態を生み出すことができるようになった[要出典]。その結果生じた酸素は大気中に蓄積し、オゾン層を形成するようになった。小さい細胞を大きな細胞が取り込むことでさらに複雑な細胞ができ、真核生物が生まれた[62]。細胞群のコロニー内で個々の細胞が役割分担するようになり、真の多細胞生物へと進化していった。オゾン層が危険な紫外線を和らげたことで、生命は陸上へと進出できるようになった。

微生物

→詳細は「微生物」を参照

地球上に出現した最初の生命形態は微生物であり、多細胞生物が出現する約十億年前までは全ての生命形態は微生物だった[63]。微生物の多くは単細胞で、人間の肉眼では見えないほど小さい。真正細菌、菌類、古細菌、原生生物がある。

これらの生命形態は、液体の水のある地球上のありとあらゆる場所に存在しており、岩石の内部からも発見されている[64]。微生物の生殖活動は急速である。突然変異率が高く遺伝子の水平伝播があるため[65]、環境への適応能力が高く、宇宙空間を含め様々な新たな環境で生き残ることができる[66]。地球上の生態系の本質は微生物によって形成されている。ただし、一部の微生物は病原性があり、他の生物の健康への脅威となっている。

動植物

かつてアリストテレスは全ての生物を、人間が気づくほどの素早さでは動かない植物と動く動物に分類した。リンネ式階級分類体系では、これを植物界と動物界とした。その後、植物界に無関係なグループが含まれていたが、菌類や一部の藻類が新たな界を形成するものとされた。しかし、それらは今も植物に属するものとして語られることもある。細菌相は植物相に組み入れられることもあるが[67][68]、別々に扱われることもある。

植物を分類する様々な方法の中に、地域毎の植物相がある。研究目的によって様々な植物相の考え方があり、中には過去の時代の植物を扱う化石植物相もある。植物相は気候や地形によって大きく異なる。

地域毎の植物相はさらに「在来植物相」や「農業・園芸植物相」に分けられる。「在来植物相」の一部は大陸から大陸へ移住した人々によって新天地に数世紀前に導入されたもので、その地域の自然の植物相の一部に組み込まれたものを含む。これは、自然と人間の相互作用によって自然と人工の境界が曖昧になる事例の1つである。

もう1つの植物の分類として、歴史的に「雑草」と呼ばれてきたものがある。有益でない植物を指す用語として植物学では使われなくなったが、今も普通に使われている言葉であり、そのことが人類が自然に手を加えて制御したいと考えていることを物語っている。同じように動物も人間との関係によって「家畜」、「野生動物」、「害虫」などと分類されることがある。

分類としての動物には他の生命形態と区別するいくつかの特性があるが、科学的には根や葉がなく脚や翼があるといった分類ではない[要出典]。動物は真核生物で、通常は多細胞生物であり(ただし、ミクソゾアという例もある)、そのことから真正細菌・古細菌・原生生物の大部分と区別される。一般に消化器官を持つ従属栄養生物であり、そのことから植物や藻類と区別される。また細胞壁を持たないことから、植物、藻類、菌類と区別される。

海綿動物などの例外はあるが、動物は特化した組織で構成される体を持つ。運動を可能にする筋肉と信号を送り処理する神経系を持つ。また、一般に体内に消化器官を持つ。動物の真核細胞は、コラーゲンと伸縮自在な糖タンパク質でできた細胞外の基盤で保持されている。これを石灰化した外骨格や骨のような構造を形成することもある。

人間と自然。豊かさとエコロジー

自然は人類に様々な豊かさをもたらしている。人類は経済活動とレジャーの両方で自然を利用しており、天然資源を採取することはいつの時代も経済システムの重要な基盤となっている。農業が始まったのは紀元前9千年紀ごろである。狩猟や釣りを生計のために行う人々もいる。食料の調達からエネルギーまで、自然は人類の経済的な富に影響を及ぼしている。また自然があるからアウトドア活動ができるのであり、レクリエーションやレジャーという点で、人々の心の豊かさの源泉でもある。

昔から人類は自生している植物を食料として採集し、植物の薬効成分を医療目的に使っていた[69]、現代でも自生の薬用植物も多く用いられている。食用に関しては、現代人はほとんどの植物を農業によって栽培して手に入れている。ところが、耕作地として広大な土地を開墾したことで、森林や沼沢地が減少し、結果として多くの動植物の生息地が狭まっているという問題が起きている[70]。

ほんの50年ほど前まで、人々は(一般人も学者も含めて)自然を自分たちの都合で好きなだけ利用しても良いのだ、と単純に考える傾向が強かった。また、地球上の自然をとてつもなく巨大で丈夫なものといったように想像し、人類が手を加えても地球上の自然全体に大きな悪影響を与えてしまうことはあるまい、と無邪気にたかを括っていた。そして人類は様々なテクノロジーを用いて、自分たちの都合で(自分たちの欲望のおもむくままに)自然に手を加えてきた。人類はこれまで重機などを用いて広大な面積の熱帯雨林を開墾し人工的な農地などに変え、また数多くの動植物を絶滅させてきた。また地球の自然環境に対する人間が引き起こす脅威としては、汚染、森林破壊、石油流出などもある。人間の影響の全くない自然環境は急速に減少しつつある。

20世紀の後半になるとようやく、地球上の生物量に占める人類の割合は非常に小さいものの、人類が自然に与える影響は不釣合いなほど大きいということが次第に理解されるようになってきた。生態系というのは、かつて人々が想像していたよりもずっとデリケートな存在であり 人間はもっと自然環境に配慮する必要がある、ということが次第に理解されるようになってきたのである(エコロジー。環境問題)。新たなテクノロジーの利用が環境に与える変化の複雑なフィードバックループがあることも徐々に理解されるようになってきている[71]。人類が自然環境に与える変化が、我々の文明が将来存続しうるかどうかということにも密接に関連していることが近年理解されるようになってきている(サスティナビリティ=持続可能性)。環境問題やエコロジーは今では世界各国の政府も重視する問題、無視できない問題となってきており、関連の国際会議で討議されるだけでなく、各国の議会でもしばしば扱われている。

美と自然

自然の美は歴史的にも芸術や書籍の流行のテーマであり、図書館や書店にはそういった書籍が数多く並んでいる。自然は芸術や写真や詩その他の文学のテーマとしてよく使われ、多くの人々が自然と美を結びつけてきた。なぜこの結びつきが存在するのか、その本質は何かを研究するのが美学である。何が美しいとされるのかについて多くの哲学者が合意する基本的特性を超えて、様々な意見が事実上無限に存在している[72]。中国では自然の風景をありのままに描く山水画が生まれ、アジアの芸術に大きな影響を及ぼした。

ヨーロッパでは、自然の風景を描く風景画が1800年代に流行するようになり、特にロマン主義の作品によく見られる。イギリスのジョン・コンスタブルやターナーは、自然の美を絵画に捉えることを重視した。それまでの絵画は宗教的光景や人物が第一の主題だった。かつて自然界は脅威の場所とされていたが、ウィリアム・ワーズワースの詩は自然界の驚異・不思議を描いた。その後、西洋文化では自然を評価する傾向が高まっていく[73]。美しい芸術に共通する伝統的考え方は「自然の模倣」である。

物質とエネルギー

科学の一部分野にとって自然とは物質とその動きであり、それらが従う自然法則を理解することを目的としている。このため、一般に最も基本的な科学の分野は「物理学」とされており、語義的にも "physics" は「自然の研究」を意味していた。

物質は、「もの」を構成する実体と定義される。観測可能な宇宙は物質でできている。宇宙の可視の部分は、いまのところ総質量のわずか4パーセントを占めているに過ぎないとされている。残りは23パーセントの暗黒物質と73パーセントのダークエネルギーだと言われている[74]。これらの正確な性質はまだ不明であり、物理学者による集中的な調査研究が進んでいる。

観測可能な宇宙の範囲内では、物質とエネルギーの挙動は明確な物理法則に従う。それらの法則を使った現代宇宙論モデルは観測可能な宇宙の構造や成り立ちをうまく説明できている。物理法則の数式には20個の物理定数が使われている[75]。物理定数は観測可能な宇宙の中では一定と見られている[76]。物理定数は注意深く測定されて決定されているが、なぜそういう値になったのかは未だに謎である。

地球以外

宇宙空間は、天体の大気圏の外側に広がる宇宙の比較的空虚な領域を指す。地球の大気と宇宙空間の間には明確な境界は存在せず、大気は高度上昇と共に徐々に薄くなっている。太陽系内の宇宙空間は惑星間空間とも呼ばれ、太陽圏界面と呼ばれる面で恒星間空間と接している。

宇宙空間は確かに非常に密度が薄いが、完全な空虚ではない。マイクロ波分光法によって数十種類の有機分子が疎らに存在することがわかっている。又、ビッグバンの名残として宇宙マイクロ波背景放射がある。又、イオン化した原子核で構成される宇宙線や各種素粒子が存在する。他にもある種の気体、プラズマ、宇宙塵、小さい流星物質などがある。さらに今では人類の痕跡が宇宙空間にあり、これまでに打ち上げられたロケットや宇宙船などの残骸がスペースデブリとして大気圏外に散らばっており、今後宇宙開発の障害となることが予想されている。スペースデブリの一部は時折大気圏に再突入している。

地球は太陽系内で唯一生命体が存在することが知られているが、火星にはかつて地表に液体の水が大量に存在していたことを示唆する証拠が見つかっている[77]。そのため、かつて火星には短期間かも知れないが生命が存在していた可能性がある。ただし、現在火星上の水の幾どが凍結した状態になっている。火星に今も生命が存在するとしたら、水が液体の形で存在する可能性のある地下が最も可能性が高いとされている[78]。

水星や金星といった他の地球型惑星は、我々が知っている様な生命を維持するには厳し過ぎる環境と見られている。しかし、木星の4番目の大きさの衛星エウロパは、氷の地表の下に液体の水の層があると見られており、生命の存在する可能性が指摘されている[79]。

近年、Stéphane Udryらは赤色矮星グリーゼ581の周囲を回る太陽系外惑星グリーゼ581dを発見した。グリーゼ581dはその恒星周囲のハビタブルゾーンにあると見られており、我々が知っているような生命が存在する可能性が示唆されている。

自然主義

人間や社会よりも自然に優位を置く考え方を一般に自然主義という。[要出典]現代では環境なしには人類の存続すら危ぶまれることが現実の社会問題などにもなっており、いわゆるエコロジーなどの環境思想は各国政府の基本課題ともなっている。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.