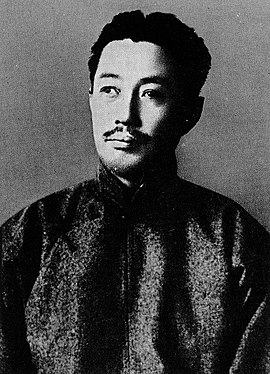

北一輝

日本の思想家・社会運動家・国家社会主義者(1883−1937) ウィキペディアから

北 一輝(きた いっき、1883年〈明治16年〉4月3日 - 1937年〈昭和12年〉8月19日)は、戦前の日本の思想家、社会運動家、国家社会主義者。本名は北 輝次郎(きた てるじろう)。二・二六事件の皇道派青年将校の理論的指導者として逮捕され、軍法会議で死刑判決を受けて刑死した。

| |

| 生年 | 1883年4月3日 |

| 生地 |

日本・新潟県加茂郡湊町 (現在の佐渡市両津湊) |

| 没年 | 1937年8月19日(54歳没) |

| 没地 | 日本・東京府 |

| 思想 |

社会主義 日蓮主義 国家社会主義 |

| 活動 | 大日本帝国憲法における天皇制の批判。中国の辛亥革命への参加。日本改造法案大綱で日本の「国家改造」を提唱。二・二六事件で理論的指導者の一人として、銃殺刑に処される。 |

| 所属 |

孫文らの中国同盟会、 辛亥革命に身を投じ、帰国後、 満川らの猶存社を経て以降、所属なし |

| 裁判 |

二・二六事件 背後関係処断 [判決言渡] 1937年8月14日 死刑 銃殺刑 [ 刑執行 ] 5日後、8月19日 [ 特設軍法会議 ] 一審制 非公開、弁護人なし、上告不可 国家転覆罪/叛乱罪 (反乱幇助) |

| 刑場 | 東京陸軍刑務所 |

| 記念碑 | 二・二六事件慰霊碑(渋谷区)、北一輝先生碑(目黒区) |

| 母校 | 旧制佐渡中学校、早稲田大学 |

| 信教 | 日蓮宗 |

日蓮宗と労働者の主権、社会主義を結び付けた独特の思想を発表したことで知られる。

生涯

要約

視点

1883年(明治16年)4月3日、新潟県加茂郡湊町(現:佐渡市両津湊)の裕福な酒造業・北慶太郎と妻リクの長男輝次として生まれる。父慶太郎は初代両津町長を務めた人物で2歳下の弟は衆議院議員の北昤吉。ほかに4歳上の姉と、4歳下の弟がいた。尋常小学校の半ばに右目の眼疾により1年間休学する[1]。

1897年(明治30年)に前年に創設されたばかりの旧制佐渡中学校(新制:佐渡高校)に一期生として入学、翌1898年(明治31年)にとび級試験を受け、3年生に進級する。1899年(明治32年)に眼病のため帝大病院に入院し、夏頃まで東京に滞在した。「プテレギーム(翼状片)」と診断され、当時の眼科の権威河本重次郎による手術を受けたがよくならなかった[2][3]。1900年(明治33年)に眼病による学業不振のため5年生への進級に失敗し、さらに父の家業が傾いたことも重なり退学した。

1901年(明治34年)には新潟の眼科院に7ヶ月間入院した。上京し幸徳秋水や堺利彦ら平民社の運動に関心を持ち、社会主義思想に接近した。帰郷中山路を散策した際に木の枝で右目を傷つけてしまい、父親が山林を売り払って治療費を作り、河本博士により再手術を行なったが失明[2]。1903年(明治36年)に父が死去。10月「輝次郎」と改名した。森知幾が創刊した『佐渡新聞』紙上に次々と日露開戦論、国体論批判などの論文を発表、国家や帝国主義に否定的だった幸徳たちと一線を画し、国家を前提とした社会主義を構想するようになる。北は国家における国民と天皇の関係に注目し、『国民対皇室の歴史的観察』で「天皇は国民に近い家族のような存在だ」と反論。たった2日で連載中止となった。弟れい吉が早稲田大学に入学すると、その後を追うように上京、同大学の政治経済学部生となる。有賀長雄や穂積八束といった学者の講義を聴講し、著書を読破すると、さらに図書館に通いつめて社会科学や思想関連の本を読んで抜き書きを作り、独学で研究を進める。

1906年(明治39年)に処女作『国体論及び純正社会主義』(『國體論及び純正社會主義』)を刊行。自費出版の大著で、河上肇、片山潜、福田徳三の絶賛を受けたという[4]。大日本帝国憲法における天皇制を批判したこの本は発売から5日で発禁処分となり、北自身は要注意人物とされ、警察の監視対象となった。内容は法学・哲学・政治学・経済学・生物学など多岐に渡るが、それらを個別に論ずるのではなく、統一的に論ずることによって学問の体系化を試みた所に特徴があった。すなわち、北一輝の「純正社会主義」なる理念は、人間と社会についての一般理論を目指したものであった。その書において最も力を入れたのが、通俗的「国体論」の破壊であった。著書が発禁となる失意の中で、北は宮崎滔天らの革命評論社同人と知り合い、交流を深めるようになり、中国革命同盟会に入党、以後革命運動に身を投じる。

1911年(明治44年)に間淵ヤス(すず子)と知り合う。同年10月、宋教仁からの電報により黒龍会『時事月函』特派員記者として上海に行き、宋教仁のもとに身を寄せた。1913年(大正2年、中華民国2年)3月22日、農林総長であった宋教仁が上海北停車場で暗殺され、その犯人が孫文であると新聞などにも発表したため、4月上海日本総領事館の総領事有吉明に3年間の退清命令を受け帰国した。この経験は『支那革命外史』としてまとめられ出版される。これは大隈重信内閣総理大臣や政府要人たちへの入説の書として書き上げられたもので、日本の対中外交の転換を促しており、第一次世界大戦で日本が対華21カ条要求を中国に認めさせたことを批判している。

1916年(大正5年)に間淵ヤスと入籍、上海の北四川路にある日本人の医院に行った。この頃から一輝と名乗る。1919年(大正8年、中華民国8年)そこに出入りしていた清水行之助、岩田富美夫らが日華相愛会の顧問を約40日の断食後に『国家改造案原理大綱』(ガリ版47部、『日本改造法案大綱』と1923年に改題)を書き上げていた北に依頼した。1920年(大正9年、中華民国9年)8月、上海を訪問した大川周明や満川亀太郎らによって帰国を要請され、12月31日に清水行之助とともに帰国。

1921年(大正10年)1月4日から猶存社の中核的存在として国家改造運動にかかわるようになる。1923年(大正12年)猶存社が解散。「日本改造法案大綱」が改造社から、出版法違反なるも一部伏字で発刊された。これは、議会を通した改造に限界を感じ、「軍事革命=クーデター」による改造を諭し、二・二六事件の首謀者である青年将校の村中孝次、磯部浅一、栗原安秀、中橋基明らに影響を与えた。また、私有財産や土地に一定の制限を設け、資本の集中を防ぎ、さらに華族制度にも触れ、“特権階級”が天皇と国民を隔てる「藩屏」だと指摘。その撤去を主張した。

この頃東京・千駄ヶ谷、後に牛込納戸町に転居し母リクの姪・従姉妹のムツを家事手伝いとして暮らした。日本帰国後しばらくは貧窮していたとされるが、帰国後すぐに宮中某重大事件に関り、さらに収監中の朴烈・金子文子が便宜を図ってもらい、会わせてもらったとされる写真が流出したという怪写真事件を政治問題化させ倒閣運動を展開した[4]。1926年(大正15年)安田共済生命事件。北の子分の清水行之助が血染めの着物を着て安田生命にあらわれ、会社を威嚇した[5]。同年、北は十五銀行が財産を私利私欲に乱用し、経営が乱脈を極めていると攻撃するパンフレットを作製し、各方面にばらまいた[6]。北の影響下にある軍人、右翼からのテロを恐れた財閥は、北に対して情報料名目の賄賂を送った。とりわけ三井財閥からとされ、そのため、反乱将校に働きかけて襲撃目標から三井の池田成彬を外させたとも噂された[4]。北は「堂々たる邸宅、豪華な生活」を送り、「妻子三人外に女中三人、自動車運転手一人等」を賄った[7]。

同年、北海道皇室御料林払下げに宮内省関係者に不正があるとして内大臣牧野伸顕の辞職を求めた宮内省怪文書事件に連座し、出版法違反と恐喝の容疑で逮捕。翌1927年(昭和2年)2月の大喪の礼に伴う恩赦には該当しなかったが[8]、同年中に釈放された。

1936年(昭和11年)二・二六事件で逮捕。1937年(昭和12年)8月14日、民間人にもかかわらず、特設軍法会議で、二・二六事件の理論的指導者の内の一人とされ、死刑判決を受ける。処刑前日、面会に訪れた弟子の馬場園義馬に対して、「日本改造法案大綱」の出版を許可しながらも、「・・・君達はもう一人前になっているのだから、あれを全部信ずる必要は無い。諸君は諸君の魂の上に立って、今後の国家の為に大体ああ云うものを実現する心持で努力すればよろしい」と告げた[9]。5日後の8月19日、事件の首謀者の一人とされた陸軍予備役軍人の西田税らとともに銃殺刑に処された[10]。満54歳没。

辞世の句は「若殿に兜とられて負け戦」。

思想

「明治維新の本義は民主主義にある」と主張し、大日本帝国憲法における天皇制を激しく批判した[要出典]。すなわち、「天皇の国民」ではなく、「国民の天皇」であるとした。国家体制は、基本的人権が尊重され、言論の自由が保証され、華族や貴族院に見られる階級制度は本来存在せず、これらが明治維新の本質ではなかったのかとして、再度、この達成に向け「維新革命」「国家改造」が必要であると主張した[要出典]。

日本を社会民主主義の国とすることを夢見ていた若い頃の北は、明治維新後の日本の民主化が進まないことを批判し、その原因を、「維新革命(明治維新)の民主主義」が「無計画の暴発」であったためとした[11][12]。北は、ヨーロッパの革命が新社会の理想を描いた計画的革命であったのに対して、「維新革命は戊辰戦役において貴族主義に対する破壊を為したるのみにして、民主主義の建設は帝国憲法によりて一段落を画せられたる、二十三年間の継続運動なりとす」[13]、つまり、自由民権運動の23年間の運動が維新後に民主主義の建設を行ったと論じた[12]。

宗教

法華経読誦を心霊術の玉照師(永福寅造)に指導され、日頃から大きな声で読経していた事がよく知られている。北一輝は龍尊の号を持つ。弟の昤吉によると「南無妙法蓮華経」と数回となえ神がかり(玉川稲荷)になったという。

- 『北一輝 霊告日記』松本健一 編 第三文明社 1987年 ISBN 4-476-03127-7

- 1929年(昭和4年)4月 - 1936年(昭和11年)2月28日に妻のすず子が法華経読誦中神がかった託宣を自ら記録したもの。

人物

後年白髪で、右目は義眼で、「魔王」とあだ名されたが、数少ないその肖像写真からも分かるように容貌眉目秀麗であり、二・二六事件後の軍法会議の裁判長吉田悳少将はその手記で「北の風貌全く想像に反す。柔和にして品よく白皙。流石に一方の大将たるの風格あり」と述べている。日ごろから言葉遣いは丁寧で、目下、年下の者にも敬語を使っていたという。裁判では、青年将校たちの決起については自分は関係がないことを主張しながらも、青年将校たちに与えた自らの思想的影響についてはまったく逃げず、死刑判決を受け入れている。

中国革命家譚人鳳の遺児を養子として引き取る。名を北大輝とし、死後彼に遺書を残す。

評価

1906年(明治39年)23歳の時に、「全ての社会的諸科学、すなわち経済学、倫理学、社会学、歴史学、法理学、政治学、及び生物学、哲学等の統一的知識の上に社会民主主義を樹立せんとしたる事なり」として大日本帝国憲法における天皇制を批判する内容も兼ねた『国体論及び純正社会主義』を著し、社会主義者河上肇や福田徳三に賞賛され、また、『日本改造法案大綱』では、クーデター、憲法停止の後、戒厳令を敷き、強権による国家社会主義的な政体の導入を主張していた。

ゆえに、北を革命家と見る意見がある。同時に、北は『日本改造法案大綱』を書いた目的と心境について、「左翼的革命に対抗して右翼的国家主義的国家改造をやることが必要であると考へ」と述べている[14]。花田清輝は、北を「ホームラン性の大ファウル」と評している。

また坂野潤治は、「(当時)北だけが歴史論としては反天皇制で、社会民主主義を唱えた」と述べ、日本人は忠君愛国の国民だと言うが、歴史上日本人は忠君であったことはほとんどなく、歴代の権力者はみな天皇の簒奪者であると、北の論旨を紹介した上で、尊王攘夷を思想的基礎としていた板垣退助や中江兆民、また天皇制を容認していた美濃部達吉や吉野作造と比べても、北の方がずっと人民主義であると評した[15]。

京都大学名誉教授宮本盛太郎らの研究で、北に二・二六事件への直接の関与はないことが示された。これによれば、北は、計画自体を事前に知っていたこと、首謀者の一人とされた陸軍少尉の西田税らに対して時期尚早であると慎重な態度を取っていたが、結局、彼らを説得できなかったこと、この事件を指揮・先導する等の直接関与は行っていなかった[16]。

また、二・二六事件に先立ち、電話で、「マル(金)は大丈夫か」(活動・行動資金は十分か)と、陸軍大尉・安藤輝三[17]へかけた『北の声とされる音声』が、関東戒厳司令部に録音盤(盗聴した音声のレコード)として残されていた。その盗聴された会話の中で、安藤は「(金は)まだ大丈夫です」と返答している。しかし、北の逮捕後の証言などから、電話をかけたのは北ではなく、安藤に対し、カマをかけようとした憲兵ではないか、と言われていたが、後に、作家・中田整一(元NHKプロデューサー)の調査によって、この通話は、何者かが北の名を騙(かた)って、安藤にかけたものであることが検証されている[18]。

墓所・記念碑

墓は佐渡市吾潟の勝広寺青山墓地[19]と東京都目黒区の天台宗瀧泉寺(目黒不動尊)墓地[20]にある。

目黒不動尊の境内には、1958年(昭和33年)に建立された「北一輝先生碑」がある。碑文は大川周明による。なお、大川の墓も目黒不動尊墓地にある[20]。

著作史料

- 『北一輝著作集』、※のち各巻は増補改訂し、新版(オンデマンド版)が刊

- 第1巻 神島二郎解説、みすず書房、1959年3月。ISBN 4-622-02021-1

- 「国体論及び純正社会主義」- 正式表記は「國體論及び純正社會主義」

- 第2巻 野村浩一・今井清一解説、みすず書房、1959年7月。ISBN 4-622-02022-X

- 「支那革命外史」「国家(國家)改造案原理大綱」「日本改造法案大綱」

- 第3巻 松本健一・高橋正衛編・解説、澤地久枝解説、みすず書房、1972年4月。ISBN 4-622-02023-8

- 「論文・詩歌・書簡」

- 『北一輝思想集成』 書肆心水、2005年8月。増補新版 2015年5月。ISBN 4-906917-41-0

- 「自己を語る」「国体論及び純正社会主義」「日本改造法案大綱」「対外論策篇 ヴェルサイユ会議に対する最高判決」「『支那革命外史』序」「ヨッフェ君に訓ふる公開状」「対外国策に関する建白書」「日米合同対支財団の提議」「遺書・絶筆」

- 「支那革命外史 抄」

- 「二・二六事件調書」「『日本改造法案大綱』序文」「第三回の公刊頒布に際して告ぐ」「緒言」「ヴェルサイユ会議に対する最高判決」「ヨッフェ君に訓うる公開状」

- 『日本改造法案大綱』 中央公論新社〈中公文庫〉、2014年11月。ISBN 4-12-206044-3

- 『支那革命外史 抄』 中央公論新社〈中公文庫BIBLIO〉、2001年8月

- 『国体論及び純正社会主義 ほか』 保坂正康解説、中央公論新社〈中公クラシックス〉、2008年。ISBN 978-4-12-160105-6

- 「国体論及び純正社会主義 (抄)」「国民対皇室の歴史的観察-所謂国体論の打破」「自殺と暗殺」「支那革命外史(抄)」「書簡」。

登場作品

映画

テレビドキュメンタリー作品

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.