大陸

地球上の大きな陸地 ウィキペディアから

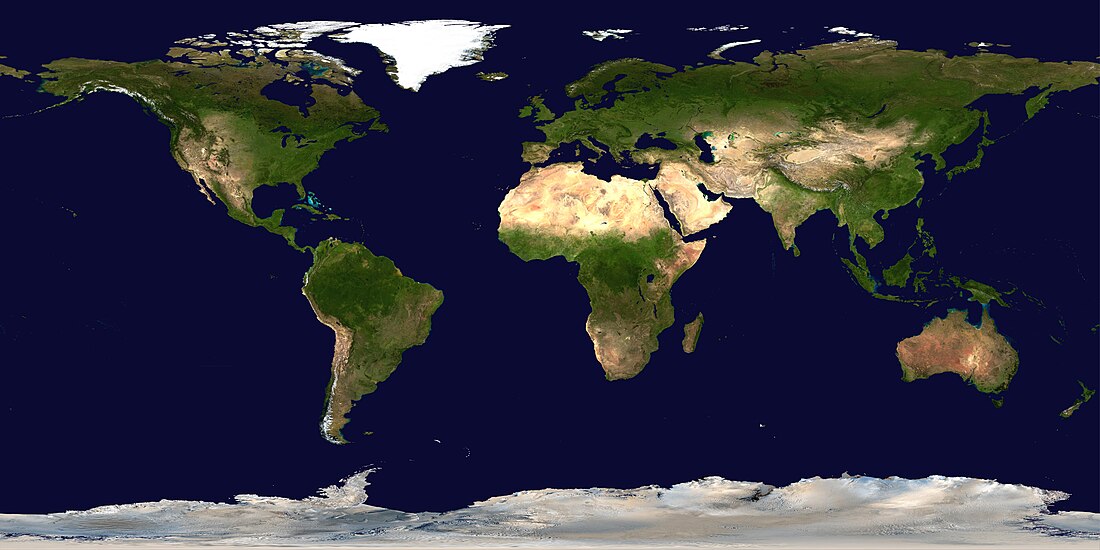

地理学的には、大陸(たいりく)とは、陸地のうち面積の大きなものをいう[1]。通例、ユーラシア、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オーストラリア、南極の六大陸を指す[2]。大きさに明確な基準があるわけではないが[3]、地形的には、周囲を海に囲まれた陸地のうち[3]、グリーンランド島より面積の大きいものを大陸と呼び、それ以下のものは島と呼ぶのが慣例となっている[3][4]。地質学的には、珪長質な大陸地殻が存在する地域をいう[3]。この意味では、陸としての大きさは関係なく[5]、海面下にある大陸棚も大陸の一部とみなされる[3][6]。

一方、大陸を中心として地球上の陸地をいくつかの地理的地域に大きく分けた[7]、大州(たいしゅう[8])または州(しゅう)という別の概念も用いられる。大陸部だけでなく、その周辺の島々も含まれる点で、大州は大陸とは区別される[9][10]。日本語圏では、アジア州、アフリカ州、ヨーロッパ州、北アメリカ州、南アメリカ州、オセアニア州(大洋州)の六大州を指すのが最も一般的であるが、世界的には、五大州や七大州に区分される場合もあり、その数と内訳は各自の立脚する歴史・文化的背景の相違によって異同および変遷が認められる[11]。

語誌

要約

視点

大陸

「陸」の字義は、小高い地形が連なる大地(おか・陸地)で、そこから水面より高く上がって平らな土地(陸上)の意に転じる[14]。六は陸の原字で、土が集まって盛り上がった形を表す[14]。

中国の古い文献『書経』「禹貢」[2]に(黄河が渤海に注ぐ途上[15])「至于大陸」、『爾雅』「釈地」[16][17][18]に「高平曰陸、大陸曰阜」[19]、『夢渓筆談』「雑誌一」[16]に「所謂大陸者、皆濁泥所湮耳」[19]など「大陸」の用例がみえる(成立年代未詳)が、これらは「陸地」くらいの意味にすぎず[19]、現在広く使われている「大陸」という語の直接の起源であるとは考えられない[17]。

一方、英語の continent に対応する訳語としては、比較的新しく[20]日本で成立したもので[16]、開化期の文部省編『地理初歩』(明治6年/1873年)に載る「西半球ニアル、大陸ハ、北亜米利加、南亜米利加ト、亜細亜ノ、小部分ナリ[21]」が初出とされ[2]、明治初期に西洋の近代的な地理学概念を導入する際に造られた新漢語の一つとされる[18]。中国語文献では、日本語の影響を大きく受けた英華辞典『新爾雅』(1903年)[22]などが比較的早い例で、現代の中国でも「亚洲大陆」のようにいうことがある[20]。なお、ヘボン編『和英語林集成』では、第三版(1886年)に「大陸」の語が掲載されている[17]。

日本語で単に「大陸」といった場合、前後の文脈によって、日本から対岸のアジア大陸(とりわけ中国大陸)を指したり、あるいは同じくイギリスからヨーロッパ大陸(大陸ヨーロッパ)を指したりすることもある[2]。また、日本から遠く隔たったヨーロッパ大陸や北アメリカ大陸を指していう場合もある[18]。

大州・州

字義・語釈

「州」の原義は「川中の島(中州)」で[23]、水に周囲を取り巻かれた地を意味する[24]。のち、海に囲まれた大きな陸地(例えば本州)をも表すようになり[23]、さらに、人の集まり住む土地[25](州里)や、その行政区画の単位[23](中国の九州)までも意味するようになった。元々の中州の意味に限定した字として「洲」が使われるが、「州」と「洲」は通用する[24]。

1857年、ロンドン伝道会宣教師ウィリアム・ミュアヘッドが中国の上海で出版された月刊誌『六合叢談』に寄稿した記事では、地理名称の「釈名」に「広陸曰洲、環水曰島」とあり、一般に単独で用いる場合には「大州」、複合する場合には「州」が使われている[16][26]。同著『地理全志』(1854年)でも「大州」「州」が使われており[27]、その上編の首編「地理名称」では、「州」は「土地の最大なるもの」、「島」は「水中にあり、州よりも小さいもの」と定義された[28]。

中国では後述するイエズス会士以来、「五大州」の「州」または「洲」が「大陸」の意味で使われており[16]、アメリカ長老会宣教師C・W・マティアが1904年に著した術語集においても continent の訳語は「大洲」となっている[27][29]。

大州概念の歴史

仏教の伝統的な世界観では、大地の中央にそびえる須弥山(しゅみせん)を七重の山地が取り巻き、その最も外側に広がる大海原の四方には、東に勝身洲、西に牛賀洲、南に贍部洲、北に倶盧洲という四つの大陸(大きな島)が存在するとされ[30]、これらを総称して四大洲(しだいしゅう)または四洲(ししゅう)と呼んだ[31]。このうち南の贍部洲(せんぶしゅう)だけが現実に存在する陸地とされた[30]。

中世から近世初期の日本において[32]、この世界は本朝(日本)、震旦(中国)、天竺の3つの国からなるとした[32][33][34]、いわゆる三国(さんごく)世界観は、これら須弥山や贍部洲といった仏教的な世界観と密接に結びついていた[35]。それが近世に入って、ヨーロッパ人の世界観に基づく近代的な西洋地理学の知識が日本にも流入するようになると[32]、それまで日本人の一般的な世界地理認識であった[36]三国世界観は徐々に瓦解していった[37]。

近世初頭、イエズス会宣教師[38]マテオ・リッチらが漢訳し、北京で刊行され、日本にも伝来した世界図『坤輿万国全図』(1602年刊)は、地図上で世界を大きく5つの部分に分け[39]、図の右端の解説文に「以地勢分輿地為五大州。曰欧邏巴、曰利未亜、曰亜細亜、曰南北亜墨利加、曰墨瓦蠟泥加[40]」と記し、五大州を明確に示している[41]。これが近世以降の日本における五大州の概念の端緒とされ[39]、日本人が新しい枠組みで世界を認識する一つの大きな画期となった[36]。

西川如見は『日本水土考』(1700年)の中で、「三大界」と称した三大陸を分割する区画として5つの「洲」(大州)を示し、その「洲」の中に世界の国々が属していると説明している[42]。つまり、この認識に立てば「五大州=五大陸」ではない[42]。これは、在華宣教師たちが用いた「大州」と同じ認識である[42]。

渾地の図を閲するに大瀛海の裏、陸土自ら相絶えて三大界と成れり。第一界は、中帯赤道の北に在りて、径度極めて大なる者を便ち分画して三洲と作す。曰く亜細亜 、曰く欧邏巴 、曰く利未亜 。第二界は利未亜の西に在りて、赤道の南北に横はる者を亜墨利加 と曰ふ。第三界は赤道の南に在りて広く相連れる者を墨瓦臘尼 と曰ふ。総て是を五大洲と為すなり。萬国各々五大洲の内に在り、亦許多の島嶼は各々その界洲に属す。俗の所謂世界とは異なり。 — 西川如見 著『日本水土考』(元禄13年/1700年)[43]

同じく西川如見著『増補華夷通商考』(1708年)に掲載された「地球萬国一覧之図」[44]、寺島良安著『和漢三才図会』(1713年)に載る「山海與地全図」[45]、新井白石の『西洋紀聞』(1715年)[46]、前野良沢著『和蘭

なお、新井白石や司馬江漢、山片蟠桃は、未知の南方大陸・メガラニカを大州の一つに数えて六大州説を唱えることに慎重な立場をとった[50]。五大州説に関しても、アジア、ヨーロッパ、アフリカは陸続きであり、なぜ3つの州に分けるのかという問いを、山片蟠桃と渡辺崋山は著作の中で述べている[51]。三浦梅園は、大陸と大州の区別を理解した上で、自著『帰山録』(1778年)の中で「蜂の腰のように細い部分で連続している南北アメリカ州が二つに分かれることもあるであろう。また、ヨーロッパ州と陸続きであるアフリカ州も地中海が入り込んでいるので、これも同様に考えることも許される。しかし、なぜヨーロッパ州とアジア州は別になるのか。[42]」という趣旨の疑問を問いかけている。

ヨーロッパ州とアジア州が区別される理由については、現代においても明確に説明できることではないが、吉野 (2015)は、おそらく西洋のキリスト教的な世界観が背景にあるのではないかと考えている[52][53]。具体的には、中世ヨーロッパでは聖地エルサレムを中心とする円形の世界図(TO図)が一般的な形式であったことや、1581年のハインリッヒ・ブンティヒの著作中に挿入された旧世界の地図(左図参照)が、三つ葉のクローバーの葉の形をもってヨーロッパ、アジア、アフリカの3大州の三位一体を示していることを根拠としている[54]。上述したマテオ・リッチの『坤輿万国全図』にも「ヨーロッパは天主の聖教を奉じる国々であることをもって他の大州とは区別される」という趣旨の記述があり、同じくキリスト教の教理に従ったものであるとする[55]。この区分法が現在の大州区分にも受け継がれていることは、別の見方をすれば、ヨーロッパ中心主義の名残とも考えられる[56]。

伝説上の南方大陸は、『大日本永代節用無盡蔵』(1864年)に「

教科書類にみえる用例

明治中頃の文部省編『尋常小学読本 七』(明治20年/1887年)では、大陸の区分の仕方こそ現代の一般的なものとは異なるものの、大陸と大州の概念を明確に区別し、島国の日本を六大州の一つであるアジア州の中に位置づけている。

陸 の、尤も 大 なる 分ち を 大陸 と 云ひて、此 世界 には、東大陸 西大陸 及び 濠太剌利大陸 の 三 大陸 あり。又、大陸 の 大 なる 分ち を 大洲 と 云ひ、西大陸 は、北亞米利加 と 南亞米利加 と の 二 大洲 に 分れ、東大陸 は、亞細亞 亞非利加 歐羅巴 の 三 大洲 に 分れ、濠太剌利大陸 は、只 濠太剌利 の 一 大洲 より 成れり。我が 日本 國 は、東大陸 の 東方 なる 島 國 にして、亞細亞洲 の 中 に 在る なり。 — 文部省編輯局 編著『尋常小学読本 巻之七』(明治20年5月)「地球」[58]

明治後期の中学地理教科書、松島剛著『日本中地理学』(明治35年/1902年)では、大陸、大州、島嶼を次のように説明している。

(前略)陸地は之を大別して、東大陸、西大陸の二とす。更に東大陸を分ちて、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリアの四大洲とし、西大陸を分ちて、北アメリカ、南アメリカの二大洲とす。(中略)陸地の大なるものは、之を大陸と稱すれども、其外の小陸地は、總て之を島嶼と稱す、然れども島嶼の大なるものは日本の幾十倍なるものあり。(後略) — 松島剛 著『日本中地理学』(明治35年11月)「第二 大洋、大洲、島嶼」[59]

明治末期の文部省『尋常小学地理 巻二』(明治43年/1910年)では、六大州の一つであるオーストラリア州は「大洋州」と表記されている。

陸地は之を大別して亞細亞洲・大洋洲・歐羅巴洲・亞弗利加 洲・北亞米利加洲・南亞米利加洲の六大洲とす。地球を東西兩半󠄁球に分てば亞細亞洲・大洋洲・歐羅巴洲・亞弗利加洲の四大洲は東半󠄁球に入り、北亞米利加洲・南亞米利加洲の二大洲は西半󠄁球に入る。六大洲中、亞細亞は東半󠄁球の北部を占めて、面積最も廣大に、大洋洲はオーストラリヤ及び數多の島嶼より成りて、其の東南に位し、面積最も小なり。歐羅巴は亞細亞の西に續きて共に一大陸をなし、亞弗利加はスエズ地峽によりて東北僅に亞細亞に連󠄀り、北は地中海を隔てて歐羅巴に對し、北亞米利加と南亞米利加とはパナマ地峽によりて相接續す。 — 文部省 編著『尋常小学地理 巻二』(明治43年12月)「第十三 世界 一」[60]

昭和初期の中学地理教科書、守屋荒美雄著『新選地理 世界之部(甲表用)』(昭和7年/1932年)では、大洋州は主たる表記が「オセアニア州」に交代している[61]。

令和6年(2024年)現在、日本の地理教育では、世界は6つの大陸と6つの州に区分されると教えられている[9][62]。他方で、後者を州ではなく大州としている教科用地図帳[63]出版社もある。

continent

英語の名詞 continent は、「連続している陸地[64]」を意味する語 continent land から派生する形で[64]、ラテン語の語源 terra continens から翻訳され[65]、1500年代から使用されている。当初は「連続している広い陸地」 (a connected or continuous tract of land) 以外に「本土」 (mainland) の意味でも用いられ[64]、広大な陸地に対して適用されるばかりでなく、1600年代にはマン島、アイルランド島およびウェールズ、1745年にはスマトラ島の本島(または本土)に対して言及された用例がある[64]。 continent という語は、世界の3つの部分 (parts) について書かれたギリシャ語やラテン語の文章を翻訳する際に用いられたが、原語では英語の continent と全く同義の語は使用されていなかった[66]。

continent という語は、連続した陸地の比較的に小さな地域を表すのに使われた一方で、地理学者たちは、かつてヘロドトスが抱いた、なぜ一つの広大な陸地が別々の continent に分割されなければならないのかという疑問を再び持ち出した。1650年ごろ、ピーター・ヘイリンは自著『コスモグラフィー』の中で「continentとは、世界の他の部分からいかなる海によっても隔てられていない、大量の土地である。例えば、ヨーロッパ、アジア、アフリカの全大陸のようなものである」と書いた。1727年、イーフレイム・チェンバーズが著した『サイクロペディア』には「世界は通常、旧大陸と新大陸の2つの大きな大陸に区分けされる」と記されている。1752年の地図帳で、エマニュエル・ボウエンは continent を「多くの国々を含む広大な陸地のことで、水によって分かれることなく一体となっているものである。このように、ヨーロッパ、アジア、アフリカは一つの大きな大陸であり、アメリカはもう一つの大陸である」と定義した[67]。しかし、ヨーロッパ、アジア、アフリカを世界の「一部分」とみなす古い考え方は、結局のところ、これらを別々の continent とみなすことで根強く残っている。

西洋的大陸概念の変遷

要約

視点

この節では、日本語で「大陸」や「大州」と訳出される continent という概念の歴史について説明する。文章中に出現する「大陸」「大州」は、あくまで訳語として言及しているにすぎず、厳密な意味での「大陸」や「大州」という概念の歴史を示しているわけではない。「大州」の概念史については、大州概念の歴史を参照。

初期の旧大陸概念

continent は、ギリシャ語で「陸地、堅固な大地」("landmass, terra firma")を意味する ἤπειρος を翻訳した語で、当初はエピロスの固有名詞として、後には特にアジア(小アジア)を指して使用された[68]。

今日的な意味の大陸を最初に区別して呼んだのは、古代ギリシアの船乗りたちであった。彼らは、エーゲ海からダーダネルス海峡、マルマラ海、ボスポラス海峡を経て黒海に至る水路の両側の陸地にエウロペ(ヨーロッパ)とアシア(アジア)という名を与えた[69]。この呼称は当初、海岸近くの土地にのみ適用されたが、のちには後背地にまで適用範囲が拡大していった[70]。しかし、この区分は航行可能な水路の終点までしか適用されず、「その地点から先では、ヘレニック地理学者は、自然の風景のなかに、ポセイドンの三叉戟が切りさいていなかった、分かつことのできないエウラシアを分かつ、はっきりした線を提供することができる内陸の特色を指摘することは決してできなかった[69]」のであった。

続いて、古代ギリシアの思想家たちは、アフリカ(当時はリビアと称した)は果たしてアジアの一部分なのか、それとも世界を三分する別の一部分なのかについて議論し、結局、世界は3つの部分に分けられるとする考えが優勢となった[71]。ギリシア的観点に立つと、エーゲ海が世界の中心であり、東にアジア、西と北にヨーロッパ、そして南にアフリカが位置している[72]。大陸間の境界は定まっていなかったが、早くから、ヨーロッパとアジアの境界は黒海からグルジアを流れるリオニ川(当時はファシス川の名で知られた)に沿って引かれる線とみなされていた。のちに、この境界線は、黒海からケルチ海峡、アゾフ海を通り、ロシアのドン川(当時はタナイス川の名で知られた)沿いに引かれるようになった[73]。アジアとアフリカとの境界は、一般的にナイル川とされていた。しかし、紀元前5世紀の歴史家ヘロドトスは、これではエジプトがアジアとリビア(アフリカ)に分断されてしまうとして反対し、あくまでエジプトはアジアの一部であるとの主張に基づき、両大陸の境界線をエジプトの西側の国境線とした。彼はまた、実質的に一つの広大な陸地であるものをわざわざ3つに区分することに疑問を呈した。この議論は、2500年近く経った今もなお続いている。ヘロドトスは次のようにヨーロッパが他の2つの大陸よりも大きいと考えていた。

さて私には、リビア、アジア、ヨーロッパを区切って分離した人々のやり方が不思議に思われてならない。この三者の相違は決して小さくないからである。長さ(東西)からいえば、ヨーロッパは他の二者を合せた長さにわたって延びており、幅(南北)については比較にもならぬほど(の大きさ)であると私には考えられるのである。[74]

—ヘロドトス,『歴史』

紀元前3世紀の学者エラトステネスは、一部の地理学者たちが大陸を河川(ナイル川とドン川)で区切り、その大陸を「島」とみなしている一方、他方の地理学者たちが大陸を地峡で区切り、その大陸を「半島」と呼んでいることを述べた[75]。後者の地理学者たちは、ヨーロッパとアジアとの境界を黒海とカスピ海との間の地峡に定め、アジアとアフリカとの境界を地中海に面したエクレグマ(バルダウィル湖の河口近く)とエリュトラ海(紅海)との間に定めた[75]。

紀元1世紀、ローマの著作家・大プリニウスは、「全地球はヨーロッパ、アジア、アフリカの3つの部分に分かれている」と書き、こう付け加えた。

それではヨーロッパから始める。このヨーロッパは、すべての国民を征服した民族を

哺 ()くんだ地であり、陸地の図抜けて美しい部分であるが、大抵の大家たちが、それは世界の三分の一ではなく、その全域をタナイス河からガデス海峡へ引いた線によって二つの部分に分かち、その半分を占めると考えたのも理由のないことではない。[76][注 1]—大プリニウス,『博物誌』

西ローマ帝国の滅亡後、そこでラテン語とカトリック教会と結びついて発展した文化は、「ヨーロッパ」という概念と関連づけられるようになった。 ローマ時代から中世の間、スエズ地峡をアジアとアフリカの境界とする著作家もいたが、ほとんどの著作家はナイル川またはエジプトの西側国境を両大陸の境界とみなし続けた。中世には、Tの字で3つの大陸を区切る水域を表現した、TO図の形式で世界を描いたもの(右図参照)が普通であった[77]が、18世紀半ばまでには「アジアとアフリカをナイル川で分ける、あるいは、さらに西方の大カタバトモス(エジプトとリビアの間の境界)に求める[78]という流儀は、それでもほとんど廃れてしまっていた」[79]。

ヨーロッパ人の新大陸アメリカ到達

1492年、クリストファー・コロンブスは大西洋を横断してカリブ海まで航海し、ヨーロッパ人によるアメリカ大陸探検の口火を切った。しかし、コロンブスはアメリカ大陸へ4回も航海したにもかかわらず、自身が新大陸に到達したとは決して信じることなく、そこはアジアの一部だと生涯信じていた。

1501年、アメリゴ・ヴェスプッチとゴンサロ・コエーリョは、彼らがアジア大陸の南端と考えていた地(インディアス)を迂回し、インド洋へと抜けようとして、フェルナンド・デ・ノローニャ付近を通過した。ブラジルの海岸に差しかかった一行は、南アメリカ大陸の東岸に沿って南下し、この地が当時考えられていたアジアよりもはるかに南の方まで延びた、大陸と呼ぶにふさわしい広さをもつ連続した陸地であることを確認した[80]。ヨーロッパに帰還すると、《ムンドゥス・ノーヴス》(「新世界」の意)という手紙形式の航海記(冊子)が、ヴェスプッチの名で1503年初めに出版された[81][82]。この手紙は別の作家によって内容の追加や変更が加えられたものとみられる[83][84]が、誰がその言葉を著したかにかかわらず、同書簡中の「私はそれら南の地域で、我らのヨーロッパ、あるいはアジアやアフリカよりもっと多くの人間や動物の住む大陸を発見した[85]」という一文は、ヴェスプッチの言によるものとみられており、アメリカの一部を他の3大陸と同様の大陸として初めて明示的に確認したものとして知られる。

それから数年のうちに、オリヴェリアーナ(ペーザロ)の地図(1504年から1505年頃)のように、「新世界」という名称を南アメリカの名称とした世界地図が登場するようになった。しかし、この頃の地図では、まだ北アメリカはアジアとつながっており、南アメリカは別の大陸として描かれていた[83]。

1507年、マルティン・ヴァルトゼーミュラーは世界地図『ユニヴァーサリス・コスモグラフィア』を出版した。これは、南北アメリカがアジアから分離され、水域に囲まれていることを示した[86]初めての地図であった。主要図の上に描かれた小さな挿入図は、(ヨーロッパを中心に置いた一般的な世界地図で)アメリカを地図の左端に、アジアを右端に配置するのとは反対に、アメリカがアジアの東にあり、海によってアジアと隔てられていることを明確に示していた。ヴァルトゼーミュラーは、同地図の付録冊子『天地学入門』[87]の中で、地球の陸地は4つの部分に分けられ、ヨーロッパ、アジア、アフリカに次ぐ4番目の部分をヴェスプッチのファーストネームにちなんで「アメリカ」と名付けたことを記している[88][89]。地図上では、「AMERICA」の文字がアメリカ大陸の上に並んでいる[90]。

四大陸を越えて

18世紀後半から、南北アメリカを北アメリカと南アメリカの2つの大陸とみなし、合わせて5つの大陸で世界は成り立っているとみる地理学者が一部に現れたが、全体としては19世紀に入るまで、4大陸とする見方が主流だった[91]。

ヨーロッパ人は1606年にオーストラリアを発見していたが、しばらくの間、そこはアジアの一部とみなされていた。これを独立した大陸とみなし、世界を6大陸(あるいは、南北アメリカを1つの大陸とみなす場合には5大陸)に区分する見方が一部の地理学者の間で出始めたのは、18世紀後半のことであった[91]。1813年、サミュエル・バトラーはオーストラリアを「ニューホランドという広大な島で、地理学者の中には、もう一つの大陸という称号を授け、権威づけて呼ぶ者がいる」と書き、その数十年後の『オックスフォード英語辞典』も同じように両義に取れる曖昧な表現にとどまった[92]。世界の「大区分」としてのオセアニアという概念が、大陸としてのオーストラリアという概念に置き換わったのは1950年代のことであった[93]。

南極大陸は、1820年にロシアの第一次南極探検隊によって発見され、1838年にアメリカの探検隊のチャールズ・ウィルクスによって大陸として記述された。“Antarctic”(北極の対蹠地)として数千年にわたり巨大な陸地が存在すると予想されていたものの最後に確認された大陸となった。早くも1849年の地図帳には Antarctica を大陸と明示したものもあったが、第二次世界大戦後まで、そのように記載された地図帳はほとんどなかった[94]。

やがて、世界を諸大州に区分するという西洋の考え方は、世界の他の地域の概念に取って代わって世界中に広まり、大陸という概念は文化的・政治的な意味を帯びるようになった。19世紀、明治時代の日本の指導者たちは、アジア人であることを自己認識し始め、西洋諸国に対するアジアの連帯という概念を思い描きながら、他の「アジア」諸国との関係を再構築した。このアジアのアイデンティティの概念とアジアの連帯という概念は、後に中国やベトナムなど、この地域の他の国々にも取り入れられた[95]。

19世紀半ば以降、アメリカ合衆国で発行される地図帳は、北アメリカと南アメリカを別々の大陸として扱うことが以前よりも一般的になったものの、ヨーロッパで発行される地図帳は通常、北アメリカと南アメリカを1つの大陸として扱っており、アメリカの地図帳も第二次世界大戦までは、それらを1つの大陸として扱ったものが、まだ珍しくなかった[96]。1950年代以降、アメリカの地理学者の多くはアメリカ大陸を2つの大陸に区分けし[96]、これに南極大陸を加えて7大陸モデルとした。しかし、このアメリカ大陸の区分けは、ラテンアメリカの人々にとっては決して魅力的なものではなかった。彼らは、自分たちの地域を América という一つの大陸とみなしており、そこでは(他の国々でも散見されるように)6大陸の概念が支配的なままである[97]。

ヨーロッパとアジアを合わせてユーラシアと呼び、1つの大陸とみなす地理学者もおり[98]、このモデルでは、世界は6つの大陸に分けられ、北アメリカと南アメリカは別の大陸とみなされる。

数と区分

要約

視点

実際には大陸の数を確定する公式的な唯一の見解は存在しない。2つの大きな陸塊をひとまとめにして1つの大陸とみなすのか2つとみなすのかについて、特にヨーロッパとアジア(ユーラシア大陸)、北アメリカと南アメリカ(アメリカ大陸)の区分の仕方は、それぞれの言語圏や文化圏により異なる。

主な区分の概要は下記の通り。

各大州を色分けして示した地図。同系色で塗られた領域は結合または分割される地域を表す。

| 数 | 類別 | 区分 | 出典 | 備考 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 四 | 大陸 | アフロ・ユーラシア (旧大陸または世界島) |

アメリカ(新大陸) | オーストラリア | 南極 | [99] | 一つの連続した大陸塊 | |||

| 五 | 大陸 | アフリカ | ユーラシア | 北アメリカ | 南アメリカ | オーストラリア | N/A | [100] | ||

| アメリカ | 南極 | [101] | 自然地理学的地域 | |||||||

| アジア | ヨーロッパ | N/A | [100] | |||||||

| 大州 | アフリカ | アジア | ヨーロッパ | アメリカ | オセアニア | [102] | 五輪マーク | |||

| 六 | 大陸 | アフリカ | ユーラシア | 北アメリカ | 南アメリカ | オーストラリア | 南極 | [1][6][103][104] | 地球科学的大陸 | |

| 大州 | アジア | ヨーロッパ | アメリカ | オセアニア | 南極 | [105] | 国連統計部の大州区分 | |||

| 北アメリカ | 南アメリカ | N/A | [106][107] | |||||||

| 七 | 大陸 | アフリカ | アジア | ヨーロッパ | 北アメリカ | 南アメリカ | オーストラリア | 南極 | [101][108][109][110] | 全大陸区分の構成要素 |

| 大州 | オセアニア | [101][111] | 全大州区分の構成要素 | |||||||

- 4大陸: ヨーロッパ、アジア、アフリカはアフロ・ユーラシア大陸として、北アメリカと南アメリカはアメリカ大陸として、単一の大陸とみなすべきだと考える人もいる。これにオーストラリア大陸と南極大陸を加えて4大陸とする。この4大陸モデルは、スエズ運河やパナマ運河のような人工的な地形の切れ目を大陸間の境界とは認めず、厳密に一つの連続した大きな陸地という自然地形の観点から大陸を区分している。

- 5大陸: 典型的には、ユーラシア、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オーストラリアの5大陸を指す。南北アメリカを1つの大陸とみなす場合、代わりにユーラシアをヨーロッパとアジアの2つに分けて数えるか、南極大陸を加えるかして5大陸モデルとする。

- 5大州: オリンピックシンボル(1914年制定)が結び合う5色の五輪で表象する、人類が居住する世界の5つの大陸、すなわち、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカ、オセアニアの5大州を指し[112][113]、人類が定住していない[114]南極大陸は除外される。

- 6大陸(伝統的): 南北アメリカを1つの大陸とみなし、ヨーロッパとアジアを区別する5大陸モデルに南極大陸を加えたもの[97]。この6大陸モデルは、イベロアメリカ[99]、フランコフォニー、そのほかロマンス諸語を話す欧州諸国(イタリア、ギリシャ、ルーマニアなど)で一般的に使用されている。

- 6大陸(地学的): 典型的な5大陸モデルに南極大陸を加えたもの。プレートテクトニクス理論の大陸プレートとほぼ連関し、ヨーロッパとアジアはユーラシアとして単一の大陸とみなされ、アメリカは2つの大陸(北アメリカと南アメリカ)に分けられる。この6大陸モデルは、旧ソビエト連邦諸国[99]、東欧諸国、日本[9]および韓国で一般的に使用されている。

- 6大州: 典型的な5大州モデルに南極州を加えたもの。あるいは、アメリカ州を北アメリカと南アメリカの2大州に分けたもの。前者は国連統計部で使用される大州区分で、後者は日本の学校の地理教育で教えられる6大州モデル[9]。

- 7大陸/7大州: 英語圏(米国[97][115]、英国[116]、豪州[117]など)、ゲルマン諸語を話す欧州諸国、およびインド、中国[118]、台湾[119]、パキスタン、フィリピンなどで一般的な大陸/大州モデル。このモデルは、いくつかの国際団体で使用されている。

7大州モデルを構成する要素は以下の通り。

- アジア: スエズ地峡でアフリカと接し、ウラル山脈でヨーロッパと、ベーリング海峡で北アメリカと、それぞれ隔てられている。東は太平洋、西は黒海と地中海、南はインド洋、北は北極海に面している。

- アフリカ: スエズ地峡でアジアと接し、ジブラルタル海峡でヨーロッパと隔てられ、南は喜望峰まで広がっている。東はインド洋、西は大西洋、北は地中海に面している。

- 北アメリカ: パナマ地峡で南アメリカと接し、ベーリング海峡でアジアと隔てられ、東は大西洋、西は太平洋、北は北極海に面している。

- 南アメリカ: パナマ地峡で北アメリカと接し、ドレーク海峡で南極大陸と隔てられ、東は大西洋、西は太平洋、北は大西洋とカリブ海に面している。

- ヨーロッパ: 地中海でアフリカと、ウラル山脈でアジアと、それぞれ隔てられ、西は大西洋に面している。

- オセアニア: 東南アジア、インド洋、太平洋の中間に位置する。オセアニアの代わりにオーストララシアという区分が使用されることもある。

- 南極地方: 南極を取り囲むように位置し、南アメリカとはドレーク海峡で、周辺の大陸とは南極海と隣接する大洋で隔てられている。

そのほか、北アメリカ大陸のうち、アメリカ合衆国とカナダ(時にメキシコも含む)を除いた諸国を中央アメリカに区分する分け方もある[120]。また、民族・文化・言語的な側面から、主に英語を話すアメリカ合衆国とカナダをアングロアメリカとし、主にスペイン語を話すメキシコ以南の国々をラテンアメリカに区分することもある[120][121]。

大州の境界

七大州の境界は確定してはいないが、地理的には概ね次のような線で結ばれる。

- アジア州とヨーロッパ州:ウラル山脈−ウラル川−カスピ海−コーカサス山脈−黒海−ボスポラス海峡−マルマラ海−ダーダネルス海峡[77][122]

- アジア州とアフリカ州:地中海−スエズ運河(スエズ地峡)−紅海−マンデブ海峡−アデン湾−アラビア海[123]

- アジア州とオセアニア州:ティモール海−アラフラ海−セラム海−ハルマヘラ海

- アジア州と北アメリカ州:ベーリング海峡

- ヨーロッパ州とアフリカ州:ジブラルタル海峡−地中海[123]

- ヨーロッパ州と北アメリカ州:デンマーク海峡−グリーンランド海

- 北アメリカ州と南アメリカ州:パナマ運河(パナマ地峡)[124]

- 南アメリカ州と南極州:ドレーク海峡

なお、上記とは別に、政治・文化・歴史的な経緯から、それぞれ異なる境界が用いられることがある。たとえば、トルコは地理的には国土の95%がアジア州に含まれるが、欧州サッカー連盟 (UEFA) に加盟していたり、欧州連合 (EU) の加盟候補国であったりするなど、しばしば国全体がヨーロッパ州に区分されることがある[121]。

→「複数の大州にまたがる国の一覧」も参照

もう一つの隠れた大陸

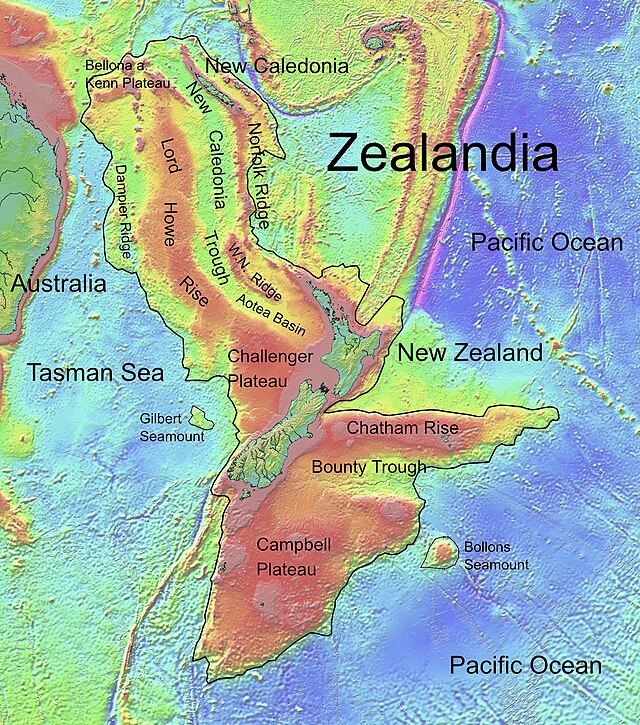

2017年、ニュージーランドの地質学者ニック・モーティマーが率いる研究チームが、ニュージーランドやニューカレドニアを含む、大部分が海面下に沈む大陸「ジーランディア」を既知の七大陸に比肩する隠れた大陸であるとする論文を発表し[125]、新聞・雑誌やネット上で話題を呼んだ[126]。ジーランディアは、面積が約500万平方キロメートル(オーストラリア大陸の約半分)とされるが、海面上に出ているのは、全体の6%にあたるニュージーランドの北島・南島、およびニューカレドニアの島々だけであり、残りの94%は水没した状態である[127]。

面積と人口

要約

視点

各大州の面積と人口を比較したグラフ(縦軸の単位は、面積が千万キロ平米、人口が十億人)

- アジア

- アフリカ

- 北アメリカ

- 南アメリカ

- 南極

- ヨーロッパ

- オセアニア

ランベルト正積方位図法で描かれた地図

| 大州 | 大州面積 | 大州人口 | 大陸面積 | 大陸 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| km2 | % | 2021年(推計) | % | km2 | % | ||

| アジア | 44,579,000 | 29.8% | 4,694,576,167 | 59.4% | 50,439,819 | 36.7% | ユーラシア |

| アフリカ | 30,244,000 | 20.2% | 1,393,676,444 | 17.6% | 29,370,907 | 21.4% | アフリカ |

| 北アメリカ | 24,239,000 | 16.2% | 595,783,465 | 7.5% | 20,090,075 | 14.6% | 北アメリカ |

| 南アメリカ | 17,814,000 | 11.9% | 434,254,119 | 5.5% | 17,609,548 | 12.8% | 南アメリカ |

| 南極 | 14,200,000 | 9.5% | 0 | 0% | 12,272,800 | 8.9% | 南極大陸 |

| ヨーロッパ | 10,180,000 | 6.8% | 745,173,774 | 9.4% | 50,439,819 | 36.7% | ユーラシア |

| オセアニア | 8,511,000 | 5.7% | 44,491,724 | 0.6% | 7,591,608 | 5.5% | オーストラリア |

| 総計 | 149,767,000 | 100% | 7,909,295,151 | 100% | 137,373,857 | 100% | 総計 |

左記の表では、7大州区分に基づく各大州の面積と人口、および6大陸区分に基づく各大陸の面積を掲載している。一部の構成比(%)合計は100%にならない。

各大州の面積は概算値であり、海岸線や内陸水域の影響を考慮していない。参考値として、地球の陸地面積は147,244,000 km2、地球表面の総面積は510,066,000 km2、世界最大の島であるグリーンランド島の面積は2,175,600 km2である[131]。

島嶼部を除いた各大陸の面積の出典は、ユーラシア、アフリカ、北アメリカおよび南アメリカの各大陸については、アメリカ地質調査所 (USGS) のウェブサイト Global Island Explorer による “Continental Mainlands” の数値、南極大陸については、英国南極研究所による棚氷および周辺の島嶼を除いた数値[132]、オーストラリア大陸については、オーストラリア地質調査所によるタスマニア島(64,519 km2)を除いた数値[133]である(ちなみに、前記の Global Island Explorer では、同大陸の面積は 7,618,696 km2と、やや大きい数値となっている)。全大州および全大陸の総面積は、各大州・大陸の面積値を単純に合計した値であり、出典に明記された数値ではない。

各大州の人口は国連統計部発表の2021年の推計人口に基づく。

なお、各大州の人口統計データに関して、国連が定めた地理区分では、スエズ地峡とシナイ半島を含むエジプト全域をアフリカの一部としているほか、アゼルバイジャン、アルメニア、インドネシア、カザフスタン、キプロス、ジョージア、および東トラキアを含むトルコの全域をアジアの一部に、シベリアを含むロシア全域をヨーロッパの一部に、ハワイ州を含むアメリカ合衆国とパナマの全域を北アメリカの一部に、イースター島を含むチリ全域を南アメリカの一部に含めていることに注意されたい。

自然地理

要約

視点

気候

→詳細は「大陸性気候」を参照

海岸から離れた大陸(特にアジア大陸)の内陸部で顕著に現れる大陸性気候では、地表面の温度が太陽高度に従って大きく変化し、気温の日較差(昼と夜の気温差)と年較差(夏と冬の気温差)が極めて大きい[134]。大気中に供給される水蒸気の量が少なく、空気と地面は乾燥しており、年間降水量が少なく、塵埃が多いために大気の混濁度が強い[134]。大陸性気候の強弱の度合いは、大陸度(英: continentality)という指数で数量的に示される[134]。

ケッペンによる世界の大陸性気候 (D) の地域分布図

| 区分 | 陸地全域 | ユーラシア | アフリカ | 北アメリカ | 南アメリカ | オーストラリア | 南極大陸 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 百万km2 | % | % | % | % | % | % | % | |

| 熱帯雨林気候 (Af) | 14.0 | 9.4 | 3.5 | 19.8 | 2.8 | 26.9 | 7.9 | N/A |

| サバナ気候 (Aw) | 15.7 | 10.5 | 3.9 | 18.8 | 2.4 | 36.5 | 9.0 | N/A |

| ステップ気候 (BS) | 21.2 | 14.3 | 15.9 | 21.5 | 10.7 | 6.7 | 25.8 | N/A |

| 砂漠気候 (BW) | 17.9 | 12.0 | 10.2 | 25.2 | 3.7 | 7.3 | 31.4 | N/A |

| 地中海性気候 (Cs) | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 7.9 | N/A |

| 温帯冬季少雨気候 (Cw) | 11.3 | 7.5 | 9.6 | 13.1 | 2.0 | 6.7 | 6.8 | N/A |

| 温帯湿潤気候 (Cf) | 9.3 | 6.2 | 5.7 | 0.3 | 10.7 | 14.0 | 11.2 | N/A |

| 亜寒帯湿潤気候 (Df) | 24.5 | 16.5 | 25.8 | N/A | 43.4 | N/A | N/A | N/A |

| 亜寒帯冬季少雨気候 (Dw) | 7.2 | 4.8 | 13.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| ツンドラ気候 (ET) | 10.3 | 6.4 | 9.8 | N/A | 17.3 | 1.6 | N/A | 3.6 |

| 氷雪気候 (EF) | 15.0 | 10.7 | N/A | N/A | 6.2 | N/A | N/A | 96.4 |

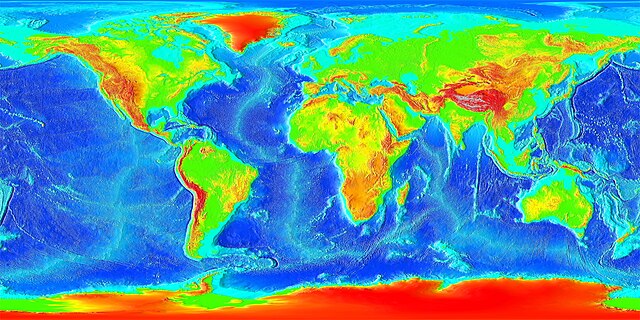

地形

地球上の陸地の総面積は約1億4900万平方キロメートルであり、地表(地球表面)全体の29.1%を占める[136]。海面下の大陸(大陸棚と大陸斜面)も合わせると、その面積は約2億440万平方キロメートルであり、地表全体の40%を占める[136]。一方、海洋底の総面積は約3億650万平方キロメートルであり、地表全体の60%を占める[136]。

大陸の地形は概略的には、

- 海抜高度500メートル未満の低地

および海抜高度500メートル以上の

の4つに区分される[137]。

海面下の海水を無いものとして取り払って海底地形に着目した場合、水深200メートルまでの大陸棚も低地として大陸の一部とみなされ、水深およそ3500メートルまでの範囲に広がる大陸棚外縁と大陸斜面は、おおよそ大陸の地形と海洋の地形の境界にあたる[138]。

海抜高度2000メートル以上の山脈は、環太平洋地帯(地質学的区分の環太平洋造山帯に相当)と、地中海の北側からインド北部にかけての帯状地帯(同じくアルプス・ヒマラヤ造山帯に相当)、中央アジアからシベリア東部、北東アジアにかけての地域、および南極大陸に分布する[138]。海抜高度2000メートル以上の高い山地・高原の多くは山脈の周辺に分布するが、アフリカ大陸東部と南極大陸にも広がる[138]。海抜高度2000メートル以下の低い山地・台地は、アフリカ大陸の大部分、ユーラシア大陸の東半分、南アメリカ大陸やオーストラリア大陸の一部など、世界中に分布する[138]。

世界の地形を高度別に彩色した地図

| 高度 | 全大陸 | アジア[A] | ヨーロッパ[B] | アフリカ | 北アメリカ | 南アメリカ | オーストラリア[C] | 南極大陸 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| % | % | % | % | % | % | % | % | |

| 200m未満 | 25.3 | 24.6 | 52.7 | 9.7 | 29.9 | 38.2 | 39.3 | 6.4 |

| 200〜500m | 26.8 | 20.2 | 21.2 | 38.9 | 30.7 | 29.8 | 41.6 | 2.8 |

| 500〜1000m | 19.4 | 25.9 | 15.2 | 28.2 | 12.0 | 19.2 | 16.9 | 5.0 |

| 1000〜2000m | 15.2 | 18.0 | 5.0 | 19.5 | 16.6 | 5.6 | 2.2 | 22.0 |

| 2000〜3000m | 7.5 | 5.2 | 2.0 | 2.7 | 9.1 | 2.2 | 0.0 | 37.6 |

| 3000〜4000m | 3.9 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 0.0 | 26.2 |

| 4000〜5000m | 1.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |

| 5000m以上 | 0.4 | 1.1 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A |

| 平均高度 (m) | 875 | 960 | 340 | 750 | 720 | 590 | 340 | 2200 |

| ||||||||

最高地点と最低地点

世界を7つに区分した各大州の最高地点(最高峰)と最低地点(海抜高度)を以下の表に示す。

→「七大陸最高峰」も参照

| 大州 | 最高地点 | 最低地点 | 平均高度 (m) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高点 | 標高 (m) | 国・地域 | 最低点 | 標高 (m) | 国・地域 | ||

| アジア | エベレスト | 8,848 | 死海 | -422 | 950 | ||

| 南アメリカ | アコンカグア | 6,962 | カルボン湖 | -105 | 600 | ||

| 北アメリカ | デナリ | 6,190 | ヤコブスハブン氷河 (圏谷下部)[a] | -1,512 | 700 | ||

| アフリカ | キリマンジャロ | 5,895 | アッサル湖 | -155 | 750 | ||

| ヨーロッパ | エルブルス山[b] | 5,642 | カスピ海 | -28 | 340 | ||

| 南極大陸 | ヴィンソン・マシフ | 4,892 | ベントリー氷河底地溝[a] | -2,540 | 2,350 | ||

| オセアニア | プンチャック・ジャヤ | 4,884 | エーア湖 | -15 | 350 | ||

- 注釈

地球科学

要約

視点

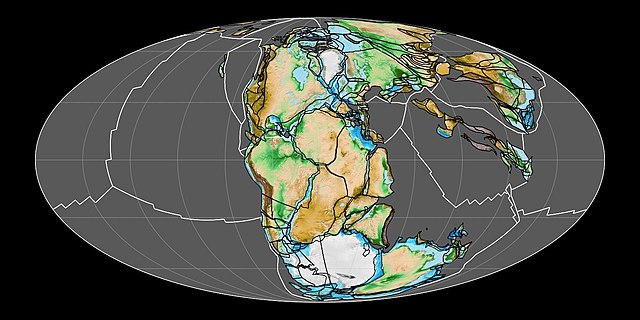

学説史

1910年代、ドイツの気象学者・地球物理学者アルフレート・ヴェーゲナーは、世界地図の大陸の配置を観察して、南アメリカ大陸の東海岸線がアフリカ大陸の西海岸線とぴったり一致しているように見えることに気づいた[140]。彼よりもずっと前から同様の着想を得ていた学者はアブラハム・オルテリウス[141]やアントニオ・スナイダー=ペレグリニなど何名かいたが、この観察結果を利用して大陸移動説(大陸漂移説)を提唱する学術論文を発表し、著書『大陸と海洋の起源』を上梓して[141]、世界的に有名な学説に押し上げたのは、彼が最初の一人といえる[142]。当時、彼の唱えた学説は、第二紀の初めに超大陸パンゲアが分裂して以来、その結果として生じた大陸塊が地球の表面に沿って漂流しているというものだった。

1960年代に大西洋中央海嶺周辺の古地磁気異常の発見[143]や深海底の掘削調査から、海洋底が中央海嶺の両側へ拡大していくという海洋底拡大説が提唱された[144]。現在は大西洋を隔てて向かい合う東西の2つの大陸が、元々は中央海嶺付近で互いに接しており、海洋底の拡大とともに分裂して移動した科学的証拠が示されたのである[145]。

こうして、大陸が地質学的な時間スケールで地球の表面を移動するという学説は、20世紀中に広く受け入れられるようになった。この大陸移動のメカニズムは、今日ではプレートテクトニクスによって説明される。同理論によると、現在の地球の表面は十数枚の主要なプレートと数十枚のマイクロプレートで覆われており[146][147]、マントル対流にのって硬いプレート(リソスフェア)が球面上で回転するように移動するとされる[148][149][150]。プレートの移動によって地球表面の大陸が離合集散を繰り返す一連の過程は、超大陸サイクルと呼ばれる[151][152]。そのうち、超大陸が分裂して海ができ、やがてその海が閉じ始めて再び超大陸が形成される過程(内転パターン)をウィルソンサイクルという[152][153]。

地史

→「古大陸」も参照

上記の学説から導き出される帰結として、地質学的なスケールで見ると、大陸の数や大きさは様々に変化する。

地質学的な過去には、古大陸 (paleocontinent) と呼ばれる、現在とは別の諸大陸が存在した。また、地球の歴史上、地表に巨大な大陸が1つしか存在しなかった時代があったことが明らかになっており、そのような超大陸は少なくとも3回[注 2]形成されたことが明らかとなっている[155]。

最古の超大陸コロンビア[156]は、ローレンシア、バルティカ、シベリア、アマゾニアを含む[157]、太古代から原生代初期にかけての地球上のクラトンのほとんどが集まって[157]、約18億年前から16億年前に形成され[155]、約15億年前から約14億年前に分裂が始まった[158]と考えられている。

次の超大陸ロディニアは、グレンビル造山運動によって約10億年前から9億5000万年前までに形成され[158]、約8億年前から約7億年前にかけて[159]、おそらく大規模なマントル上昇流による大陸地殻の隆起および水平方向への引き伸ばし(リフティング)によって分裂したのではないか[159]と考えられている。この上昇流が新しい海嶺と海洋底(古太平洋)を生むと同時に、ローレンシア大陸から東ゴンドワナ大陸が分離し、やがて西ゴンドワナ大陸と衝突して汎アフリカ造山帯を形成し、両大陸が集まってゴンドワナ(後述するゴンドワナと区別するため、別名パノティアともいう)をなしたと考えられている[159]。

ロディニアから分裂したゴンドワナ、ローレンシア、シベリア、バルティカの各大陸は、やがて移動し集合していき、約3億年前の石炭紀に再び合体して、南北に延びる超大陸パンゲアの原形が形成され始め、2億4000万年前の三畳紀になる頃には、その輪郭が明瞭になった[160]。パンゲアの北半分はローラシアと呼ばれ、現在の北アメリカ大陸とユーラシア大陸の領域に相当し、南半分はゴンドワナと呼ばれ、現在のアフリカ大陸、南アメリカ大陸、南極大陸、オーストラリア大陸、インド亜大陸に相当する[161]。

約1億8000万年前から1億7000万年前の中生代ジュラ紀の頃、ゴンドワナは大陸地殻のリフティングによって分裂を開始した[162]。まず、1億3000万年前にアフリカ大陸と南アメリカ大陸が分裂し、次に1億2000万年前に南極大陸とオーストラリア大陸からインド亜大陸が分裂し始め、最後に約1億年前から南極大陸とオーストラリア大陸が分裂し始めた[162]。さらに、約8300万年前からジーランディアがゴンドワナから分裂し始めたが、徐々に沈降していき、現在では大部分が海中に沈んで水没大陸となっている[127]。

「次の超大陸」は、現在から約2億5000万年後に出現すると予測されているが、さまざまな大陸移動のシナリオが提唱されており、主なものとして4つの説が知られている[163]。一つ目は、アメリカの地質学者クリストファー・スコテーゼが提唱したパンゲア・ウルティマ(「パンゲアの最終形」の意)[164]、二つ目は、イギリスの地球物理学者ロイ・リバモアが1990年代末に提唱したノヴォ・パンゲア(「新しいパンゲア」の意)[165]、三つ目は、カナダの地質学者ポール・ホフマンが1990年代初頭に提唱したアメイジア(「アメリカ+アジア」の合成地名)[166]、そして四つ目は、リスボン大学(当時)の研究者ジョアン・ドゥアルテが提唱したオーリカ(「オーストラリア+アメリカ」の合成地名)である[166]。

→「地球の未来」も参照

地質

地球科学者たちは、固体地球の表層部は、その化学組成の違いや地球物理学的な性質から、2種類の異なる地殻で構成されると考えている[167]。主に上部が花崗岩質、下部が玄武岩質の岩石で構成される、安山岩質の平均組成をもつ、厚さ30 kmから40 kmほど[注 3]の大陸地殻と、より厚さの薄い玄武岩質の海洋地殻である[3][注 4]。地質学によって定義される大陸地殻は、六大陸のほか、グリーンランドのような島、日本列島のような島弧、セーシェル諸島のような海台を含む、地形的な広がりを見せている[168]。

地殻はアイソスタシーによって密度の高いマントルの上に浮いている[172]。そのうち大陸地殻は海洋地殻と比較して、ケイ素などの軽い元素に富み、鉄などの重い元素に乏しい[173]ため、厚くて密度が小さく[注 5]、海洋地殻よりも高地をなす[3][173]。このことは、なぜ大陸が深海盆底に囲まれた高い地形を形成するのかを説明している[174][175]。地表の総面積の7割は海洋であるが、地殻の量的には、むしろ大陸地殻が海洋地殻よりも圧倒的に多く、体積比で約7倍、質量比で約4倍の差がある[176]。

大陸を大陸地殻と定義するならば、大陸と海洋の境界は海面下にあり、その境界部分は地形や地質構造の変化が大きい[177]。深海底または深海平原と大陸とを分かつ海底部分である[178]、大陸縁辺部は、水深6000メートル超の海溝があり[177]、地震や火山活動が活発な活動的縁辺部(太平洋型)と、不活発な非活動的縁辺部(大西洋型)とに大別される[178][179]。

活動的縁辺部 (active margin) は、陸側から大陸棚、大陸斜面、海溝底に落ち込む海溝陸側斜面(大陸斜面の基部)[179]、非常に深い海溝、深海盆底の順に配列し[177]、大陸同士の衝突帯や沈み込み帯による造山運動によって特徴づけられる。この太平洋型大陸縁辺部は、後背陸地側が島弧と縁海からなるマリアナ型(島弧型)と、大陸縁弧になっているチリ型(陸弧型)とに分けられる[179]。このような活動的縁辺部に沿って、より軽い火山列や微小大陸が付加成長して、大陸は造山帯を形成する。例として、現在の東アジアは、シベリア剛塊の南側と東側に大陸塊や島弧が次々に衝突し、堆積物が付加することで成長して形成されてきたとされる[180]。

堆積物

岩石

マントル

一方、非活動的縁辺部[注 6] (passive margin) は、浅く平坦な大陸棚、狭い大陸斜面、より傾斜の緩やかなコンチネンタルライズから深海平原へと続いている[177]。伸張によって薄く引き伸ばされた[182]大陸地殻は、標高が低くなって[182]海面下に大陸棚を形成し、大陸棚は堆積物で覆われた緩やかな斜面で先細りになり、その先の海洋地殻と接続している。ほとんどの非活動的縁辺部は、最終的には活動的縁辺部に移行する。

太古代から原生代にかけて形成[183]されて以来、数十億年間[184]、造山運動の影響をほとんど受けていない、古い安定した陸塊をクラトン[注 7](別名:安定地塊、安定大陸、剛塊)という[185][187]。典型的には、クラトンは楯状地とその周りを囲む平坦なプラットフォーム(卓状地)で構成される。楯状地は、古い結晶質の基盤岩(15億年から38億年前のもの)が広範囲に地表に露出した地域である。楯状地の周りを囲むプラットフォームも、古い基盤岩から成るが、より新しい堆積岩に覆われている[188]。大陸は付加体地殻の「いかだ」に喩えられ、密度の高い玄武岩質の海洋地殻が約2億年ほどで沈み込む[177]のとは違って、プレートテクトニクスによりプレートが沈み込む過程で破壊されることを免れている。大陸クラトンを構成している岩石の年代の古さ(少なくとも5億年から40億年前)は、このことを物語っている[189]。

大陸地殻でできているが、クラトンを含まない微小大陸や大陸断片は数多くある。これらの中には、ゴンドワナ大陸などの古い安定大陸の断片であるものもあり、ニュージーランドやニューカレドニアを含むジーランディア[190]、マダガスカル島、およびセーシェルを含む北マスカリン海台などは、その例である。カリブ海にあるいくつかの島のように、花崗岩が組成の大部分を占める島もあるが、すべての大陸は花崗岩と玄武岩の両方の地殻を含んでおり、このような定義ではどの島が微小大陸とみなされるのか、明確な境界はない。たとえば、ケルゲレン海台は大部分が火成岩であるが、ゴンドワナランドの分裂に関連しており、微小大陸とみなされている[191][192]。一方、同じく火成岩からなるアイスランドやハワイはそうではない。ブリテン諸島、セイロン島、ボルネオ島、ニューファンドランド島は、かつてのローラシア大陸の縁辺部に位置し、その縁辺部を満たす内海によって、大陸塊本体から隔てられているだけである。

関連する概念

要約

視点

超大陸

→詳細は「超大陸」を参照

現在の大陸とは別に、大陸という用語の範囲と意味には、過去の地質時代の大陸も含まれる。超大陸(英: supercontinent)は、主として地質学的記録の早い時期に存在した証拠が確認されており、世界の安定陸塊または大陸核の大部分を構成する陸塊である。超大陸の厳密な定義はないが、地球上のすべて、あるいは、ほとんど(目安として約70%以上[193])の大陸が同時に一箇所に集合して形成された大陸塊をいう[155][193]。年代の古い順に並べると、バールバラ大陸、ケノーランド大陸[193]、コロンビア大陸[193]、ロディニア大陸[185]、パノティア大陸[193]、そしてパンゲア大陸[185]が、これに含められる。これらの超大陸は、時間の経過とともに分裂し、現在の大陸を形成する大きな陸塊となった。

亜大陸

→詳細は「亜大陸」を参照

地理的に他の地域とは区切られた大陸の一部分を亜大陸(英: subcontinent)と呼ぶことがある。特に厳密に定義された用語ではないが、異なるプレートに乗る陸地が大陸と接続しているような場合に用いられる。最も広く認められている例はインド亜大陸である[194]。

このほか、アラビア半島や南部アフリカなども亜大陸とみなされることがある[194]。また、北アメリカプレートの北東部にある世界最大の島であるグリーンランド島は、大陸と接続こそしていないが、比較的大きいために亜大陸といわれる場合がある。

さらに、南北アメリカ大陸を単一の大陸とみなす場合、2つの亜大陸―北アメリカ大陸と南アメリカ大陸―がつながっているとの見方もできる。同様にユーラシア大陸はヨーロッパ大陸とアジア大陸の2つの亜大陸から構成されているとみることもできる。

水没大陸

→「伝説上の大陸」も参照

大陸地殻の一部の領域は、大部分が海中に沈んでおり、水没した大陸とみなされることがある。顕著な例としては、主にニュージーランドとニューカレドニアで海面上に姿を現しているジーランディア[195]や、ほぼ全部が海に沈んでいるインド洋南部のケルゲレン海台などが挙げられる。

微小大陸

隆起したり移動したりして大陸塊本土から離れた大陸地殻の断片上に位置している一部の島は、比較的小さいため大陸とはみなされないが、微小大陸(英: microcontinent)とみなされることがある。最も大きな微小大陸の例に挙げられるマダガスカル島は通例、アフリカの島とみなされるが、その特徴的な分岐進化により、生物学的観点から「第8の大陸」と呼ばれている。

大陸島

→詳細は「大陸島」を参照

地史的に大陸と陸続きになったことがある、大陸棚にある島は、島嶼生物学の用語で大陸島または陸島(英: continental island)と呼ばれる。グレートブリテン島や日本列島などが、これに該当する。

金星と火星の大陸

調査・研究が比較的進んでいる地球型惑星の金星と火星の地形について、地球の大陸に匹敵する大きさの高地には「大陸」(羅: terra)の名が付いている。

金星の地形については、金星探査機「マゼラン」に搭載された合成開口レーダーによる観測の結果[196]、アフロディーテ大陸とイシュタル大陸が発見され[196]、ラダ大陸と合わせて3つの大陸が知られている。火星の地形については、アラビア大陸など、いくつかが知られている。

ただし、地質学的にみると、火星の地殻を構成する岩石は玄武岩質で、これは地球でいう海洋地殻に相当し、大陸地殻は存在しないことが、火星探査機による火星表面の化学分析から分かっている[197]。金星についても、詳しいことは計画中の金星探査機「ヴェリタス」[198]などによる今後の調査と研究が待たれるが、ヒプソメトリック・カーブ(地形の高度と面積の比を描いた曲線)が1つの極大しか示さないことから、金星表面の岩石も火星と同様に一様であろうと考えられている[199]。

なお、金星と火星では、地球で見られる中央海嶺や島弧-海溝系のような線状の変動的な地形は見つかっていない[200]。これは、金星、火星ともにプレートテクトニクスが働いていないことを示唆している[201][202]。

プレートテクトニクスが成立するには、表面に海すなわち水が存在することが必須とされる[203]。海水が入り込むとプレートが割れやすく、プレートテクトニクスが作動しやすくなるためである[204]。現在の太陽系において、海と陸の両方を有する惑星は唯一、地球だけであると考えられている[205][206]。

脚注

参考文献

関連文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.