ゲルマン語派

インド・ヨーロッパ語族に属し、ゲルマン祖語から分かれたとする語派 ウィキペディアから

ゲルマン語派(ゲルマンごは、英: Germanic languages, 独: Germanische Sprachen, スウェーデン語: Germanska språk)は、インド・ヨーロッパ語族のうちの一語派。 ドイツ語、英語、オランダ語、スウェーデン語などが含まれる。共通のゲルマン祖語から分化した。

分類

要約

視点

北と西を分ける境界線

北ゲルマン語群

西ゲルマン語群

東、北、西の三つに分類されるが、東ゲルマン語群は死語となっている。以下に概略を示す[1]。

東ゲルマン語群

北ゲルマン語群

西ゲルマン語群

細分化された分類についてはまだ確定されたものではない。

特徴

*青: ケントゥム語派の諸語(ケルト語派、ギリシャ語派、イタリック語派、および東方のトカラ語派、など)

*赤: サテム語派の諸語(バルト語派、スラヴ語派、イラン語派、アルメニア語派、インド語派、など)

*オレンジ: 加音を用いる諸語(ギリシャ語派、イラン語派、アルメニア語派、インド語派、など)

*緑: インド・ヨーロッパ語族のうち*-tt- > -ss-の転訛をした諸語(ケルト語派、イタリック語派、ゲルマン語派)

*黄褐色: インド・ヨーロッパ語族のうち*-tt- > -st-の転訛をした諸語(ギリシャ語派、イラン語派、スラヴ語派、バルト語派、アルメニア語派)

*ピンク: 助格、与格および奪格の複数形、さらに単数形と双数形のいくつかにおいて、*-bh-でなく-m-で始まる語尾を用いる諸語(ゲルマン語派、スラヴ語派、バルト語派)

近縁の語派

一般的にはイタリック語派やケルト語派と近縁であるとされている。(インド・ヨーロッパ語族#系統樹と年代を参照)

いっぽうスラヴ語派とバルト語派は文法的にはゲルマン語派(ケントゥム語派に属する)との間で明確な共通性があり、スラヴ語派、バルト語派、ゲルマン語派の3つの言語の共通祖語(インド・ヨーロッパ祖語の北西語群)を想定する学説もある[4][5]。

歴史

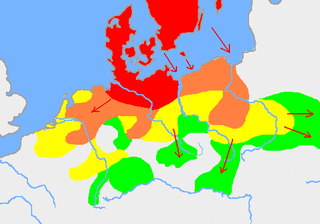

- 赤:移動前 紀元前750年

- 橙:紀元前500年

- 黄:紀元前250年

- 緑:1年

ゲルマン人は血統的には非印欧語系スカンジナビア原住民、球状アンフォラ文化の担い手など様々な混血である。ゲルマン語をもたらした集団はヤムナ文化より分化し、バルカン半島、中央ヨーロッパを経由してスカンジナビア半島南部にやってきた集団(ケルト語やイタリック語の担い手と近縁)という説、戦斧文化の担い手でありバルト・スラブ語派に近縁という説、あるいはその混合であるとの説がある[6]。他の印欧語と異なる起源の語彙が多いことから、ゲルマン語の成立に非印欧語系の基層言語を認める説(ゲルマン語基層言語説)もある[7]。ゲルマン人は紀元前750年ごろから移動を始め、紀元前5世紀にゲルマン祖語が成立、その後西ゲルマン語群、東ゲルマン語群、北ゲルマン語群に分化した。

後にゲルマン語派がその内から発生したインド・ヨーロッパ語族の北西語群はその存在と起源を非常に古い時代にまで求めることができるが、ゲルマン祖語自体はそれほど古いものであり得ない。ゲルマン祖語は、北部ドイツのヤストルフ文化(前7世紀-前1世紀)にて、 ゲルマン語派のみに特徴的な音声変化(訛り)とされるものが前5世紀から発生したことにより成立したと推定される[8]。その後このヤストルフ文化が周囲に伝播していく過程でこの音声変化の流行も共に伝播していくことで、ゲルマン語派の各地の言語が成立したものと考えられる。北西語群のうちこの音声変化の伝播から外れたも諸言語もあり、たとえばスラヴ語派やバルト語派の諸言語がそれと考えられている。スラヴ語派やバルト語派はイラン語群の音声的特徴の影響を強く受け、サテム化している。

ラテン文字以前はルーン文字を使って書き記された。フランス語に多大な影響を与え、他のロマンス語にもゲルマン起源の語彙が見られる。

参照

参考書籍

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.