トップQs

タイムライン

チャット

視点

ゲルマン祖語

ウィキペディアから

Remove ads

(ゲルマンそご、英: Proto-Germanic)は、インド・ヨーロッパ祖語(印欧祖語)から分化した言語の一つであり、ゲルマン語派に属する言語、すなわちドイツ語、英語、オランダ語、デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語、アイスランド語などの祖先の言語(祖語)である。文献が全くないので他の言語の知識から復元(再構)して考察されている。

歴史

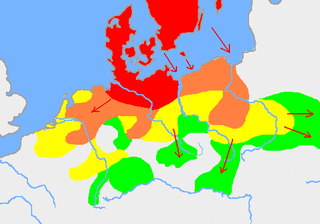

- ■赤:移動前 紀元前750年

- ■橙:紀元前500年

- ■黄:紀元前250年

- ■緑:1年

ゲルマン人は血統的には非印欧語系スカンジナビア原住民、球状アンフォラ文化の担い手など様々な混血である。ゲルマン語をもたらした集団はヤムナ文化より分化し、バルカン半島、中央ヨーロッパを経由してスカンジナビア半島南部にやってきた集団(ケルト語やイタリック語の担い手と近縁)とする説、戦斧文化の担い手の子孫(バルト・スラブ語派と近縁)とする説、あるいはゲルマン祖語は両者の混合であるとの見方もある。他の印欧語と異なる起源の語彙が多いことから、ゲルマン祖語に非印欧語系の基層言語を認める説(ゲルマン語基層言語説)もある[1]。ゲルマン人は紀元前750年ごろから移動を始め、紀元前5世紀にゲルマン祖語が成立、その後西ゲルマン語群、東ゲルマン語群、北ゲルマン語群に分化した。

ゲルマン祖語の祖先であるインド・ヨーロッパ語族の北西語群は、その存在と起源を非常に古い時代にまで求めることができるが、ゲルマン祖語自体はそれほど古いものではない。ゲルマン祖語は、北部ドイツのヤストルフ文化にて、 ゲルマン語派のみに特徴的な音声変化とされるもの(訛り)が前5世紀から発生したことにより成立したと推定される[2]。その後このヤストルフ文化が周囲に伝播していく過程でこの音声変化の流行も共に伝播していくことで、ゲルマン語派の各地の言語が成立したものと考えられる。北西語群のうちこの音声変化の伝播から外れた諸言語もあり、たとえばスラヴ語派やバルト語派の諸言語がそれと考えられている。スラヴ祖語やバルト祖語はその成立過程においてスキタイ人やサルマタイ人、あるいはそれらより昔の時代にウクライナ・ステップに侵入したこれらイラン語群の遊牧民社会との接触によって彼らから音声的特徴の影響を強く受けてサテム化している。

Remove ads

音韻

要約

視点

子音

摩擦音の [β], [ð], [ɣ] は音素でなく異音であるので閉鎖音と区別せずに /b/, /d/, /g/ と書く場合も多い。

グリムの法則

グリムの法則とは、ゲルマン祖語が印欧祖語から分化するときに破裂音に起こった重要な変化である。紀元前6世紀頃から紀元前2世紀までにかけて起こったとされる。

ヴェルナーの法則

ヴェルナーの法則とは、無声摩擦音が有声音へと音韻推移する現象に関する法則である。

- 無声摩擦音 (/s/, /f/, /θ/, /x/) はアクセントのない音節に続くとき有声化してそれぞれ[z], [v], [ð], [ɣ]になる。

- 言い換えると語頭またはアクセントのある音節に続くときに無声のままである。

- ここでいうアクセントとは、印欧祖語から引き継いだ「位置の変わるアクセント」である。

- ヴェルナーの法則の変化の直後に第一音節に強勢がある現在のようなアクセントになった。

- アクセントの変化の後 /s/の有声の/z/が音素になった。

- 有声の /f/, /θ/, /x/ は/b/, /d/, /ɡ/ と混同されることがある。

母音

- 短母音4つ(i, u, e, a)、長母音5つ(ī, ū, ē, ō, æ)がある。詳しい音は不明である。

- 印欧祖語の a と o はゲルマン祖語で a になり、ā と ō は ō になった(スラヴ語にも類似の変化がみられる)。

- ē と æ はそれぞれ ē1 , ē2 のように番号をつけて書かれることもある。復元した単語の数が少ないこともあり æ (ē2) の音価は不明である. 言語学者のクラーエ(Krahe)の説では æ を ī と同じ音であるとし、印欧祖語の ei または ēi が二重母音から単母音へ変化している途中を表しているのではないかとしている。「エー」に近い音が二つあったことはルーン文字(古層)に二字あること(ᛇとᛖ)と合致する。

- 強勢のない音節に来る母音は祖語末期から減少しはじめ、各言語で変化をたどった。

Remove ads

語形

要約

視点

名詞、形容詞は主格、対格、属格、与格、具格、呼格の6つの格がある。 代名詞、副詞にわずかに所格と奪格の名残が見られる。具格と呼格は複数形が不明である。具格は西ゲルマン語、呼格はゴート語のみにのこる。

動詞と代名詞には単数、複数形にくわえ双数形がある。代名詞の双数形は三群の古層まで続いたが動詞はゴート語のみに残る。名詞と形容詞の双数形は記録上の最古の年代より前に消失した、あるいはイタリック語派と同じくゲルマン語派に分派する前にすでになかったと推測されている。

動詞の活用の体系

ゲルマン祖語の動詞は

- 法:直説法、接続法、命令法(接続法は印欧祖語の希求法に由来)

- 態:能動態、受動態(受動態は印欧祖語の中動態に由来)

- 時制:現在、過去(過去形は印欧祖語のアオリストと完了に由来)

- 主語の人称と数:1、2、3人称と単数、双数、複数の組み合わせの9とおり

によって変化する。未来形がないのが特徴である。

名詞

- 名詞の変化は大体印欧祖語の体系を引き継いでいる。語幹によって/a/型, /ō/型, /n/型, /i/型, /u/型の五種類に分類される。

- 前三者 /a/ 型, /ō/ 型, /n/ 型は形容詞の変化形と同じなので特に重要である。他の種類の名詞もこの型に影響されることがある。

- /a/型, /ō/型はさらに/ja/型、/wa/型、/jō/型、 /wō/型とそれぞれ二種が属する。

- /n/型の名詞は/an/型(男性), /ōn/型 (女性、中性), /īn/ (大部分は女性の抽象名詞)型がある。

- 数は少ないが他に語根名詞 (子音で終わる)、親族名詞(/er/で終わる)、 /z/型の中性名詞 (ドイツ語ではこの型が一般化した)、 現在分詞など /nd/で終わる名詞がある.

- 中性名詞は男性・女性名詞と異なり、主格と対格が同形である。

形容詞

形容詞は修飾する名詞と性、数、格が同じ形をとる。特定のものを表す形(強変化)と不特定のものを表す形(弱変化)の二種類がある。特定のものを表すことからドイツ語では弱変化形を名詞に指示代名詞や定冠詞がつくときに用いるようになる。"強"変化"弱"変化という名称はドイツ語、英語など後代の言語を意識してつけられたものであるが、祖語をはじめゴート語などでは語尾に大きな差はない。強変化は/a/型 と/ō/型、弱変化は/n/型の変化を行う。

指示詞

ゲルマン祖語では指示形容詞と指示代名詞の区別はなく、後に定冠詞、指示代名詞に分化する。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads