Remove ads

ロマン主義(ロマンしゅぎ、英: Romanticism、仏: Romantisme、独: Romantik、伊: Romanticismo、西: Romanticismo、葡: Romantismo)は、主として18世紀末から19世紀前半にヨーロッパで、その後にヨーロッパの影響を受けた諸地域で起こった精神運動のひとつである。それまでの理性偏重、合理主義などに対し、感受性や主観に重きをおいた一連の運動であり、古典主義と対をなす。恋愛賛美、民族意識の高揚、中世への憧憬といった特徴をもち、近代国民国家形成を促進した。その動きは文芸・美術・音楽・演劇など、さまざまな芸術分野に及んだ。のちに、その反動として写実主義・自然主義などをもたらした。

ロマン主義は教条主義、古典主義の対概念としてとらえられるもので、アメリカの哲学者・アーサー・オンケン・ラヴジョイは「ロマン主義の時代」を1780年から1830年としている[1]。また、ロマン主義は部分的には産業革命への反動であった[2]。その萌芽は既にベルナルダン・ド・サン=ピエールやディドロに見られ[3]、セナンクール、スタール夫人、バンジャマン・コンスタン、フランソワ=ルネ・ド・シャトーブリアンといった初期ロマン派作家によって、それまで教条主義によって抑圧されてきた個人の独自性を根本とした表現が特徴とされる。これらはナポレオン1世の第一帝政に対する文化的抵抗運動の中で文芸サロンやサークル内で醸成された。また、フランスのジャン=ジャック・ルソーの著作がドイツに伝えられたことで始まったドイツのロマン主義は、再びフランスに逆輸入される形でその花を開いた[4]。フランスのロマン主義運動はオノレ・ド・バルザックの死を境に1850年代以降は勢いを失い、シャルル・クロスなどの小ロマン派を除いては[5]その座を写実主義、自然主義、高踏派などに譲ることになるが[6]、その影響はヨーロッパ全域に広まり、世紀末から20世紀初頭の後期ロマン主義にまで及んだ。ロマン主義を信奉する傾向や集団を指してロマン派 とも呼ばれる。

ロマン主義の底流に流れているものは、古典主義や教条主義がしばしば無視した個人の、根本的独自性の重視、自我の欲求による実存的不安といった特性である。ロマン主義においては、古典主義において軽視されてきたエキゾチスム・オリエンタリズム・神秘主義・夢などといった題材が好まれた。また、それまで教条主義によって抑圧されてきた個人の感情、憂鬱・不安・動揺・苦悩・個人的愛情などを大きく扱った。また、古典主義はその技法上の制約によって芸術的自由を抑圧したと非難する主張や、古典主義の欠陥に対する反発から、ロマン主義は出発したとされる[7]。

この特性および主張は、道徳やキリスト教的倫理から文学を解放し、やがて写実主義・自然主義へと継承された。

「ロマン」の語源

ローマ帝国時代のラテン語には、文語としての古典ラテン語と口語としての俗ラテン語が存在したが、その差はさほど大きくなかった。しかし、衰退期に入ると文語と口語の差は徐々に広がり、やがて、ひとつの言語の変種とは呼べないほどにその違いは大きくなり、文語は、古典ラテン語の知識のない庶民には理解困難なほどにまでなった。対して、その時代の口語のほうをロマンス語と呼んだ。ロマンス語で書かれた文学作品はロマンスと呼ばれるようになり、ギリシャ・ローマの古典文学の対立概念とされるようになった。ロマン主義(ロマンティシズム)の語源はここにある。したがってロマン主義の「ロマン(フランス語: Romant)」とは、「ローマ帝国の(支配階級、知識階級ではなく)庶民の文化に端を発する」という意味である。

Remove ads

ロマンを「浪漫」という当て字で表記したのは夏目漱石であり、1907年の講義録『文学論』にその存在が確認できる。

表現の写実にして取材の浪漫なるものあり。取材の写実にして表現の浪漫なるものあり。 — 夏目漱石、文学論

また、1911年には長野県会議事堂での講演で、「自然派」と共に自身が「浪漫主義」と當てたと回答している。

さて一方文学を攷察して見まするにこれを大別してローマンチシズム、ナチュラリズムの二種類とすることが出来る、前者は適当の訳字がないために私が作って浪漫主義として置きましたが、後者のナチュラリズムは自然派と称しております。 — 夏目漱石、『教育と文芸――明治四十四年六月十八日長野県会議事院において――』

多くの和製漢語と共に中華圏で受容され、現在も中国語では「浪漫主義」の表現が用いられる。

文学では「ロマンティック (romantique)」という言葉を現在、その言葉に含蓄されているような意味合いで初めて使ったといわれるフランスのルソー(『孤独な散歩者の夢想』)を嚆矢とし、多くの作家が挙げられる。

フランス

18世紀末のベルナルダン・ド・サン=ピエールの『ポールとヴィルジニー』やディドロの『ラモーの甥』あるいはルソーの『新エロイーズ』、『告白』などにロマン主義の萌芽は見られた。19世紀に入ると、スタール夫人、バンジャマン・コンスタン、フランソワ=ルネ・ド・シャトーブリアン、セナンクールといった初期ロマン派作家によって、現実認識および自我といった根源及び対象を持った本質的欲求の表現を通して、それまで教条主義によって抑圧されてきた個人の根本的独自性やそれを根源とした苦しみが明確な形をとって表現された。倦怠、不満、無力、自己満足、欲求不満と人に容れられぬという意識、こうした実存的不安、あるいはシャトーブリアンが「情熱の空漠性」と呼び、コンスタンが「今世紀の主要な精神的な病のひとつ」と呼んだものは、それまでの教条主義では存在が否定され、啓蒙主義においてはその輝きの影に隠れたものであった。同時に、この自我の流謫と、他者に対する夢想の中で揺れ動く自我の称揚にロマン主義の基盤が据えられている。これらはナポレオン1世の第一帝政に対する文化的抵抗運動の中、文芸サロンやサークルの中で醸成された。また、ヴィクトル・ユゴーやその兄アベル・ユゴーが属した「文学保守」誌、あるいは「グローブ」紙、「フランス精神」誌などを発表の根拠地としていた。1825年、ヴィクトル・ユゴーとシャトーブリアンが自由主義化することで、ロマン主義はより大きなうねりとなった。自由主義・個人主義・感情主義を柱とするロマン主義の確立は、それまでの教条主義・古典主義に対する個人の解放だけでなく、あらゆる専制に対する人間性の解放をも目指した。ユゴーは戯曲『エルナニ』の序文で「芸術における自由、社会における自由、これこそが筋が通り道理に適ったすべての精神が足並み揃えて目指さなければならない二重の目的である。(中略)文学の自由は政治的自由の娘である」と書いている。1830年、この戯曲『エルナニ』の上演における混乱は「エルナニ事件」と呼ばれ、フランス芸術界を覆ったロマン主義における一大事件となっている。

19世紀前半の代表的なロマン主義詩人としてはアルフォンス・ド・ラマルティーヌ、アルフレッド・ド・ミュッセ、アルフレッド・ド・ヴィニー、ヴィクトル・ユゴー、ジェラール・ド・ネルヴァルらが、小説家としてはスタンダール、オノレ・ド・バルザック、ヴィクトル・ユゴー、プロスペル・メリメ、ジョルジュ・サンドらが挙げられる。1848年の総選挙によるラマルティーヌの失敗と、1850年のバルザックの死、および1851年12月2日のルイ・ナポレオンのクーデタを通じ、ロマン主義は幻滅の中で写実主義・自然主義にその座を譲ることになる[8]。以降のロマン派はシャルル・ラッサイー、シャルル・クロス、エリファス・レヴィらの小ロマン派と呼ばれる詩人・作家たちにパリの文芸サロン文化内で細々と継承され、やがて象徴主義にたどり着くことになる。

イギリス

イギリスにおけるロマン主義は、ヨーロッパ啓蒙主義に強い影響を受け、ウィリアム・ブレイクの詩をその萌芽とし、ウィリアム・ワーズワースとサミュエル・テイラー・コールリッジの共著である詩集『抒情民謡集(Lyrical Ballads)』(1798年)をもって本格的に始まる。さらにロバート・サウジーらが牽引した。ワーズワースやコールリッジらはフランス革命後保守化したが、ナポレオン戦争後ジョージ・ゴードン・バイロン、パーシー・ビッシュ・シェリー、ジョン・キーツらは先鋭化しイギリスを去ってスイスやイタリアなどに移り、理想主義を掲げた。そうした中、『穀物条例歌集』のように政治に深く関わる作品も著された。またバイロンはギリシャ独立戦争に従軍した。これらは産業革命や重商主義への反動として産業革命の浸透と時を同じく浸透していったが、やがて産業革命の所産である功利主義的な思想にとって代わられることとなった。バイロンの死去した1820年代以降、イギリスにおけるロマン主義は急速に後退していった。

ドイツ

ドイツのロマン主義文学はゲーテの作品や疾風怒濤期の作品から理論の形成に大きな影響を受けたが、ゲーテ自身はロマン主義に批判的であった。ドイツ文学におけるロマン主義運動は北部のイエナを中心とした。イエナにはザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ大公国の宰相でもあるゲーテの政策によって、国内を代表する学者たちが教授として招かれていた。ドイツの初期ロマン派(ドイツ・ロマン派、イエナ・ロマン派)の文学者には文学誌「アテネーウム」を主宰したシュレーゲル兄弟、ティーク、ノヴァーリスなどがいる。イエナのサークルにはゲーテ、シラー、シュライエルマッハー、フィヒテ、シェリングが関わった。またこのサークルには加わらなかったが、ヘルダーリンもイエナでフィヒテの講義を聴講している。この初期ロマン派は哲学への志向を持った。この傾向はシュレーゲルに強く近代の特徴的所産としてフランス革命・フィヒテの知識学・ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』を挙げている。しかしこの文学者からの接近は哲学者からは必ずしも歓迎されなかった。シュレーゲルはイエナ大学で哲学の講義を行ったが、哲学界からは黙殺された。またヘーゲルやシェリングはシュレーゲルの思想を浅薄なものと非難している。しかしフィヒテの後期知識学や、シェリングの後期哲学(積極哲学)には明確にロマン主義の影響が認められる。これらのドイツ観念論とは異なる哲学的思索については、のちにヴァルター・ベンヤミンが芸術批評の思想として発掘し、カール・ハインツ・ボーラーなどにより積極的に評価された。哲学史的意味においてこの時期の古代ギリシア研究にアポロンと対置されたディオニュソス的な存在を見出した影響は大きく、ニーチェらがこの分類を用いたほか、世紀末芸術などにモチーフが受け継がれた。彼らのグループ「イェナロマンティカー」は各人の転居や死などにより1800年には解消した。のちにベルリンのアルニムらによるサロンを中心とする小説家群が輩出された。この文学者群を後期ロマン主義と呼び、グリム兄弟、シャミッソー、ホフマンらが挙げられる。シュレーゲルの友人であるスタール夫人により、ドイツのロマン主義はその源流であるフランスに紹介された。なお、2021年9月14日フランクフルト・アム・マインのゲーテハウスに隣接してドイツロマン主義博物館(Deutsches Romantik-Museum)が開館した[9]。

ベルギー

ヴィクトル・ユゴーの戯曲『エルナニ』の上演をめぐるエルナニ事件が起きた1830年に、ベルギーは臨時政府議会による独立承認が行われている。独立前の政治的混乱と産業革命の成功にともなうブルジョワ階級の功利主義の中でロマン主義の受容は遅れていたといわれ、また当時のフランス王党派色の強いロマン主義文学に対してオランダ王家(オラニエ=ナッサウ家)に対する独立運動を行っていたベルギー人の反応は薄かったといわれている[10]。フランス側からだけでなく、ドイツ側からも喧伝されたが、一部の貴族以外からの反響はなかった[10]。ベルギーがロマン主義の受容を始めるのは、自由主義とロマン主義を明確に掲げた「グローブ」紙が熱心に読まれ始める1820年代中盤、1826年にオーギュスト・バロン (Auguste Baron) がパリからブリュッセルに移り、バロンの執筆した「ブリュッセル・ジャーナル」紙 (Le Journal de Bruxelles) と古典派の拠城とされる「歩哨」誌 (La Sentinelle) との間でロマン主義に関する論争が行われてからのことだった[10]。また、パリに対してその約半分だったブリュッセルの印刷費とフランス第二帝政の厳しい言論統制により、ブリュッセルでフランス向けの海賊出版物が数多く出版されている[10]。この海賊出版はバルザックの『19世紀フランスの作家たちへの書簡』で激しく非難されている[10]。この状態は1852年4月22日にフランス・ベルギー両政府間で「文学・芸術著作権に関する相互保護協定」が締結されるまで続いた[10]。この海賊出版をめぐる論争はフランスのロマン主義に対する攻撃にも発展した。1836年の『ベルギー評論』ではすでに「想像力のもとで良識を抑圧しようとするこの新しい文学は、風俗を廃れさせ、道徳を破壊し、悪徳と罪とに、金の小片を散りばめた真っ赤なマントを纏わせている」と非難されており、1846年には詩人ラウルの『ユゴーに反して』(L'Anti-Hugo) というロマン主義を激しく非難する小冊子が刊行され、ブリュッセルではその後次々とロマン主義を攻撃する風刺的小冊子が刊行された[10]。海賊出版論争の間にベルギー言論界はフランスの自由主義的ロマン主義と自らの矛盾を自覚してベルギー・ナショナリズムが萌芽し、ゲルマン的ロマン主義の模倣を経由しベルギー独自の幻想文学に至っている[10]。このロマン主義を受容した時期に書かれた小説としてヘンドリック・コンシャンス(アンリ・コンシャンス)のロマン主義的歴史小説『フランデレンの獅子』(1839年)が挙げられる[10]。

ポルトガル

ポルトガルのロマン主義はフランスのそれの影響が強く[11]、ポルトガルにおいてロマン主義は、1825年に詩人のアルメイダ・ガレットが亡命先のフランスで発表した『カモンイス』(1825年)によって導入された。ガレットのほかに初期のポルトガル・ロマン主義の形成に大きな役割を果たした人物として、歴史家であり、詩人でもあるアレシャンドレ・エルクラーノの名を挙げることができる。写実主義の萌芽が見られるジュリオ・ディニスや、『破滅の恋』(1862年)のような恋愛小説を残したカミロ・カステロ・ブランコ のような第二世代に続いて保守的で形式的な超ロマン主義が文壇を支配し、こうした超ロマン主義に対して1865年に反ロマン主義者がその後進性を批判したコインブラ問題は、ポルトガルの後進性をめぐる文学論争に発展した。

ポーランド

ポーランドのロマン主義(Romantyzm)は、ポーランド分割に参加したドイツの諸作家およびイギリスのバイロンの影響を強く受けた。1831年のポーランド蜂起から1863年の第2次ポーランド蜂起までが盛んな期間であった。

ポーランドロマン主義三大詩人と呼ばれるアダム・ミツキェヴィチ、ユリウシュ・スウォヴァツキ、ジグムント・クラシンスキや、歴史小説で知られるユゼフ・イグナツィ・クラシェフスキらが活躍した。ロマン主義隆盛のあと、ポーランド文学は19世紀後半の実証主義、自然主義に向かっていくことになる。

キューバ

キューバにおいてロマン主義は、スペインの植民地支配に対する抵抗の手段としての役割を果たした[12]。1830年代から1840年代にかけてキューバのロマン主義文学者はドミンゴ・デル・モンテが創刊した雑誌『レビスタ・ビメストレ・クバナ』(1831 - 1834)に集結し、その中から重要な批評家が現れた。その他にもキューバのロマン主義者として、反スペイン運動に参加した叙事詩人ホセ・ハシント・ミラネスのような人物の名を挙げることができる。

アルゼンチン

アルゼンチンにおいてロマン主義は、1829年から1852年までアルゼンチンを独裁的に支配したフアン・マヌエル・デ・ロサスとの関係の中で培われた。ロマン主義がラ・プラタ川流域に登場したのは、フランスのロマン主義に影響を受けたエステバン・エチェベリーアの『エルビア、もしくはエル・プラタの恋人』(1832年)によってであった[13]。エチェベリーアはその後『調べ』(1837年)などを著したあとに、ロサスと決定的に敵対したためにウルグアイに亡命し、亡命先でロサスの圧政から着想を得て暴力を描いた小説『エル・マタデーロ』(1840年)を著した。

エチェベリーアがそうであったように、ロサスの反対者は「1837年の世代」と呼ばれるグループを結成し、亡命先からロサスと対立したが、そのような人物の中で特に優れていたのはチリに亡命していたドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエントだった。サルミエントはラ・リオハ州のカウディーリョ、フアン・ファクンド・キロガの生涯を描いた『ファクンド』(1845年)で、アルゼンチンにおける「野蛮」なガウチョやカウディーリョと、「文明」であるヨーロッパの文化との対立を描いている。

ロサス失脚後のロマン主義に位置づけられる作家には、『アマリア』のホセ・マルモルや、ガウチョ文学の大成者であり、「アルゼンチンの聖書」とも呼ばれる叙事詩『マルティン・フィエロ』(1872年)を著したホセ・エルナンデスの名が挙げられる。

ブラジル

ブラジル帝国においてロマン主義は、ゴンサルヴェス・デ・マガリャンイスの『詩的吐息と感情』(1836年)によって導入された[14]。ブラジルのロマン主義はヨーロッパの形式の模倣に過ぎなかったが[15]、扱われた主題は新たな国民国家のアイデンティティに関するものだった[15]。ヨーロッパのロマン主義において英雄と見なされたのは中世の騎士だったが、中世を経験せず、騎士も存在しなかったブラジルにおいてその役割はインディオによって担わされることになり、インディアニズモと呼ばれる文学潮流が生まれた[15]。その中で目標とされたのは、「ブラジル語」の創造だった[15]。このように、ロマン主義文学者の想像上のインディオはインディアニズモの潮流の中で賞賛されたが、奴隷制に苦しむ黒人は少数の例外を除いてロマン主義文学者のテーマにはならず[16]、実際に存在するインディオに対しては無関心、または敵対的な政策がとられた。

ブラジルロマン主義の文学者としては、詩においてインディアニズモを開拓したムラートのアントニオ・ゴンサルヴェス・ディアス[17]、インディアニズモ小説の『イラセマ』と『グアラニー』でブラジルロマン主義の頂点に立ったジョゼ・デ・アレンカール[14]、『ある在郷軍曹の回想録』(1852年)で帝都リオの風俗を描き、上流階級を揶揄したマヌエル・アントニオ・デ・アルメイダ[16]、ブラジルロマン主義に「笑い」をもたらし[14]『苦しめられし犠牲者たち』(1869年)で黒人に若干の偏見を持ちながらも黒人奴隷制を告発したジョアキン・マノエル・デ・マセード[16]、ヴィクトル・ユーゴーの人道主義に共感し、奴隷制廃止運動に携わった詩人カストロ・アルヴェス[16]、『奴隷女、イザウーラ』(1875年)で白人女性のような黒人女性を描いたベルナルド・ギマランエス[16]などの名が挙げられる。

日本

日本では明治中期(1890年前後)以降、西欧のロマン主義文学の影響を受け、森鷗外の『舞姫』(1890年)によってロマン主義文学が始まり、「文学界」同人の島崎藤村・北村透谷らによって推進された。透谷は『内部生命論』(1893年)で「吾人は人間の根本の生命に重きを置かんとするものなり」と主張した。また、写実主義に対する反動から泉鏡花の観念小説が書かれ、日清戦争後の社会不安から広津柳浪の悲惨小説(深刻小説)が書かれた。日本のロマン主義文学のおもな作品は、樋口一葉の短編小説『たけくらべ』(1895年)、島崎藤村の詩集『若菜集』(1897年)、国木田独歩の随筆的小説『武蔵野』(1898年)、徳冨蘆花の社会的視野を持った家庭小説『不如帰』(1899年)、泉鏡花の幻想小説『高野聖』(1900年)、与謝野晶子の歌集『みだれ髪』(1901年)、高山樗牛の評論『美的生活を論ず』(1901年)、伊藤左千夫の中篇小説『野菊の墓』(1906年)などである。国木田独歩はやがてロマン主義から自然主義的な作風に変化していき、島崎藤村は『破戒』(1906年)により、ロマン主義から自然主義文学に完全に移行した。日本のロマン主義文学は、西欧のそれと比べて短命であった。また、夏目漱石は「浪漫」という漢字による当て字を考案した。

大正ロマン

日本におけるロマン主義は明治中期に始まり明治末には自然主義への移行で終わったが、「ロマン主義の終焉した大正時代」の文化世相を「大正ロマン(大正浪漫)」と呼ぶ。

日本浪曼派

1935年(昭和10年)になると新しいロマン主義を模索する保田與重郎をはじめとする日本浪曼派が登場し、同名の機関紙「日本浪曼派」が発刊された。日本浪曼派は、反近代主義と古代賛美の色を濃くし、国粋主義的傾向も強かったとされ、戦前末期の論壇や青年層に強い影響力を持った。「日本浪曼派」の同人には亀井勝一郎、檀一雄、太宰治等がいる。三島由紀夫は日本浪曼派から影響を受けた代表人物の一人である。

Remove ads

キリスト教的教条主義から表現を解放したロマン主義は、教会の指導から世俗権力に政治的主導権が大きく振られる過程と時を同じくし、王権神授説によってその正統性を保障されたブルボン王家からフランス革命によってその権力が離れ、ナポレオンによってフランス帝国がヨーロッパ全体に伸張する過程でブルジョアジーに支持され、普及した。この動きの中でロマン主義陣営からの政治参加がめざましく見られた。フランスにおいてはオルレアン公爵夫人の側近を務め、のちにルイ・ナポレオン公の陣営に転じたヴィクトル・ユゴー[18]や、二月革命の臨時政府で外務大臣に就任したものの同年の大統領選挙で華々しい失敗を演じたアルフォンス・ド・ラマルティーヌ[6]などの政治への参加がみられたものの、1851年のルイ・ナポレオンのクーデターによりブルジョアジーの関心は急速にロマン主義から離れ、科学的経済的進歩の競争に向けられるようになった。フランス革命によって刺激された国民意識の形成は、東欧・北欧・スペイン・ドイツなどの諸民族が同様に民族主義的な文化的国民性および民族としての一体性を強く意識させた。ドイツにおいては領邦国家に分裂した社会および近代世界の克服がドイツにおけるロマン主義の主要な主題のひとつであり、これは民族共同体の意識が強かったオリエントへの憧憬や教会と神聖ローマ帝国のもとにあった中世への懐古と結びついた。こうしたドイツにおける保守化・伝統回帰の傾向は特にナポレオン戦争後のウィーン体制・正統主義を背景とした後期ロマン派に顕著である。大戦間において再び隆盛したロマン主義的な政治についてはカール・シュミットが、至上化した生の高揚のために政治を利用する機会偶因主義(独: Okkasionalismus、オッカジオナリスムス)であると批判した。

Remove ads

先行する新古典主義に対するロマン主義の反伝統的、反制度的表現を準用して、絵画においてもロマン主義の呼称が用いられる。ロマン主義に属する画家としては、スペインのゴヤ、フランスのドラクロワ、テオドール・ジェリコー、ギュスターヴ・ドレ、イギリスのウィリアム・ブレイク、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、サミュエル・パーマー、リチャード・ダッド、イタリアのフランチェスコ・アイエツ、スイスのヨハン・ハインリヒ・フュースリー、ドイツでは山岳・廃墟などをテーマにしたカスパー・ダーヴィト・フリードリヒ、フィリップ・オットー・ルンゲ、ノルウェーのヨハン・クリスチャン・ダールなどが挙げられる。

→詳細は「ロマン派音楽」を参照

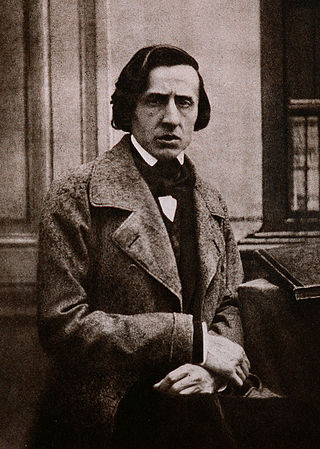

音楽におけるロマン主義(ロマン派)時代は、バロック音楽に続く古典派音楽の次にくる時期を指し、ほぼ19世紀全体および20世紀初頭に及んでいる。ただし19世紀後半にはロシアや東欧・北欧・スペインでは民族主義的な国民楽派が栄え、フランスでは20世紀初頭には印象主義音楽に移行していた。このため、後期ロマン派と呼ばれる19世紀中盤以降のロマン派音楽は、ドイツ・フランス・イタリアなどの限定的な地域での流行となった。代表的な作曲家としてフランツ・シューベルト、エクトル・ベルリオーズ、フレデリック・ショパン、ロベルト・シューマン、フランツ・リスト、リヒャルト・ワーグナーなどが挙げられる。

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.

Remove ads