トップQs

タイムライン

チャット

視点

AK-47

ソビエトの自動小銃 AK74 ウィキペディアから

Remove ads

AK(アーカー / エーケー)は、ミハイル・カラシニコフが設計し1949年にソビエト連邦軍が制式採用した自動小銃である。

Remove ads

本記事では、AKの生産効率と重量の問題を解決したAKM、その他7.62x39mm弾を用いるシリーズ製品、および各国で生産された派生モデルについても記述する。

Remove ads

名称

本銃のソビエト連邦軍における制式名称は「7,62-мм автомат Калашникова」(ロシア語ラテン翻字: 7.62mm avtomat Kalashnikova、「7.62mmカラシニコフ自動小銃」の意)、または、 「7,62-мм автомат Калашникова с деревянным прикладом[8]」(ロシア語ラテン翻字: 7.62mm avtomat Kalashnikova s derevyannym prikladom、「7.62mmカラシニコフ自動小銃木製銃床付き」の意)(GAU:56-A-212)であり、制式略称は単に「АК」(ロシア語ラテン翻字: AK)である[9][10][11][12][13]。AK-47という名称は、制式化前のAK限定先行量産型に対してのみ用いられたものであった[注 1]。

一般に使用される名称の「AK-47」は、後年にいくつものAK改良型が登場したため、それらと区別するために後世の収集家や研究者によって便宜上AKに付けられた通称である[17][12]。後年、AKの普及に伴い、AKあるいはAK-47という名称は本来のAKに限らず、その改良型や派生型、ライセンス生産品、コピー製品などの銃に対しても総称的に使用されるようになった[12][18]。

Remove ads

開発

要約

視点

元々赤軍戦車兵だったミハイル・カラシニコフは、負傷入院中に銃器設計への関心を強め、1942年から小火器設計に関わるようになる。戦車兵下士官だったカラシニコフは設計の専門教育を受けていなかったため、AK設計の際も正しい設計図面を描けなかった。彼に代わって図面を描いたのは、後に妻となる女性技師エカチェリーナ・ヴィクトロヴナ・モイセーエワ(Ekaterina Viktorovna Moiseyeva)であった[19][20]。

ソビエト連邦は1940年代初め頃から、アメリカからのレンドリースで受け取ったM1・M2カービンや、ドイツ軍から鹵獲したMKb42(H)とそれらの弾薬を研究しており、1943年には中間弾薬とそれを使用する銃の研究が開始された[13]。同年末、新型の中間弾薬である7.62x41mm弾が、「7.62mm 1943年式弾」(ロシア語: 7,62-мм патрон образца 1943 года)(GAU:57-N-231)として開発、採用された。その後も弾薬の改良は続けられ、薬莢の長さを2.5 mm程短くし、鉛の節約のため弾芯にスチールを使用するなどの改良が施され、1947年頃には現在でも知られる7.62x39mm普通弾、「7.62mm PS」(ロシア語: 7,62-мм ПС)(GAU:57-N-231S)が完成した[21]。なお、弾薬の設計変更後も「7.62mm 1943年式弾」という制式名称は変更されることなく引き続き使用された。

一方、1943年末頃から、カラシニコフを含む複数の設計者は、この新弾薬の開発と並行して各種小火器の設計に着手した。この時、ソ連当局では並行して、ナチス・ドイツが独ソ戦において投入したStG44と同種の「アサルトライフル」開発を計画していた。最有力候補は、短機関銃の設計者として著名なアレクセイ・スダエフが手がけたAS-44自動小銃だったが、1946年にスダエフの死去により頓挫した。1945年には、トカレフ、デグチャレフ、コロビンといった有名な設計者による自動小銃が設計され、テストが行われていた[13]。

終戦後の1946年、カラシニコフが手がけたカラシニコフ自動小銃(ロシア語: автомат Калашникова)(通称:AK-46[注 2])[3]もテストに参加したが、参加したどの銃も要求を完全に満たすことは出来なかった。カラシニコフはさらに1年を費やし改良を進め、1947年のテストでは、カラシニコフ、バルキン、デメンティエフの3名による自動小銃が最終審査に残り、最終的にカラシニコフ自動小銃[3]のみが合格した[13]。

1948年1月21日には、最優秀設計案のカラシニコフ自動小銃を、使用弾薬を7.62x39mm弾に変更して、AK-47(通称:AK-48[注 2])[3]として限定先行量産することが決定された[14]。量産準備中の1948年1月から2月に掛けてや、同年夏の軍での運用試験後などに、フルオート射撃時の命中精度を高める目的で複数の改良型カラシニコフ自動小銃が実験的に製作された[3]。フロントサイト後部の銃身左右に3つずつ穴を開けたコンペンセイターを備えたもの、箱型で左右に開口部のある2室式の大型コンペンセイターを銃口部に備えたもの、フロントサイトベース一体型のコンペンセイターを備えたもの、銃身先端のネジ部を省略したものなどが製作された[3]が、いずれもAK-47およびその後のAKには反映されなかった。

1948年夏に最初のAK-47量産型が部隊に送られ、軍での運用試験にも合格した。翌年の1949年6月18日付ソビエト連邦閣僚会議布告により、ついにソビエト連邦軍の主力小銃として、AKおよびAKSの名称で制式採用された[22][13]。

Remove ads

構造

要約

視点

閉鎖・撃発機構には米国のM1カービンなどからの影響[注 3]を受けつつも、その基本構造は独自のものである。

AK系ライフルはロングストロークガスピストン方式を用い、銃身上にガスピストンを位置させた設計を継承し、長いバナナ型弾倉と、ピストルグリップを持つ共通した設計で構成されている。

AKは、7.62x39mm弾を使用し、実包はバナナ型といわれることもある30発入りの箱型弾倉、または75発入りのドラム型弾倉に収められている。弾薬を込めて発射すると、弾丸を銃口へ向かって押す高圧ガスを銃身の上に平行するガスチューブへ引き込んで、重いピストン・ボルトキャリアーを後方に押し下げ、再び前進する際に次の弾を薬室へ押し出し、自動的に再装填するようになっている。この射撃と送弾を連続的に行うことにより連射が可能となり、AKは一分間に600発以上の速度で射撃ができる。

ボルトを開放/後退させるボルトキャリアは、ガスピストンと一体化したデザインであり、ボルトと一緒に前後動する総重量の大きさは、前進端と後退端で止まった際に強い衝撃をもたらすため、命中精度には不利となる。他方でその慣性力とあいまって、泥汚れなどにも耐える確実な作動性を実現している。さらに、銃身と薬室の内部、ガスピストン、ガスシリンダー内部には耐腐食性・耐摩耗性に優れたクロムでメッキされ、腐食[注 4]や摩耗を抑えている。

ボルトは、ボルトキャリア内側のカム溝によって、その前後動とともに約35度回転させられ、ボルト先端の突起が銃身基部の切り欠きと嵌合/解除する事で、薬室の閉鎖/解除を行う。ボルトキャリアを前進させるリコイルスプリングは後方に位置し、分解時に飛び出して紛失する事を防ぐため、ワイヤーを折り曲げたストッパーを内蔵させて一定の長さ以上に伸びないよう工夫されている。リコイルスプリングユニットはレシーバーカバーの留め具を兼ねている[23]。

レシーバーカバーは銃の機能には関わらない部品であるため、取り外された状態でも射撃は可能である。一方、構造上強固な固定が出来ず、各種の照準器を載せる事が出来ない[注 5]。改良型や派生型では、レシーバー側面にレール(サイドレール)をリベット留めしてマウントベースとするか、レシーバーカバーの固定方法を強固なものに改良し、照準器の直接搭載を可能とする対応がされている。

撃発機構は大きく余裕を持ったレシーバー(機関部)内の空間に位置し、泥が侵入しても動作に支障が起き難いよう設計されている。ハンマー(撃鉄)などを動作させるスプリングは、極寒の北極圏から灼熱の砂漠地帯まで、変化に富んだソ連全域で使用できるよう、MG42を参考に3本のピアノ線を捻ったものが使用されている。

レシーバー右側面にはダストカバーを兼ねた大型のセーフティレバー兼セレクターがあり[24]、カバーを閉じた状態は安全位置となり[25]、引き鉄がロックされて発射できなくなるほか、ボルトも不完全な位置までしか後退できなくなる。セーフティの解除には右手をグリップから離し、指を使って押し下げる操作が必要であり[26]、解除の次は全自動位置となり、さらに押し下げると半自動位置となる[23]。グリップから手を離さずにすべての操作が可能な欧米諸国のアサルトライフルに比べ、人為的な暴発の危険性が下がる反面でセーフティ解除から発射まで時間がかかり、操作の際に大きな金属音が出る弱点がある。AKから派生したイスラエル製のガリルは、AKと同様の大型セレクターに加えて同じ軸に連結した小型レバーをレシーバー左側面にも設けている。

弾倉の装着はM16や多くのサブマシンガン、ハンドガンにみられるような挿入口にまっすぐ差し込む形式ではなく、弾倉の前方上部(銃口側)にある溝ないし突起を銃本体下面の開口部の前方に引っ掛け、そこを支点に弾倉を手前に向かって回転させるように引き込むと、弾倉後方上部にある突起が銃本体側の固定レバー(トリガーガードの前方にあり、リリーススイッチを兼ねている)を押しのけて溝にはまり固定される。この際、カチンという金属音がする。差し込み式に比べると弾倉の装着にコツがいるが、差し込み不十分による発射不良のトラブルが少ない。また挿入口にゴミが溜まるトラブルも少ない。弾倉を取り外す際には、固定レバーを押しながら弾倉を銃口に向かって回転させるように押し出す。

レシーバー・弾倉のいずもボルトストップ・ホールドオープンの機能は搭載されていない。このため残弾を撃ちきって弾倉を交換した場合はコッキングを行う必要がある。弾倉側の改造で簡易的なボルトストップ機能を搭載したユーゴスラビアのツァスタバ M70などの例を除けば、後年の派生型や改良型にも搭載されていない。

銃身と銃身基部の接合は、後のAKM以降のモデルとは異なり、AKではネジ込み固定とされている。

銃身途中にはガスポートが穿たれ、ガスチューブを取り外すと肉眼で目視できるため、作戦行動中にガスポートが詰まってしまっても、兵士が自力で対処することが可能である。

上記の各作動部品は、互いにぴったり密着するのではなく、隙間があるように設計されている。こうした設計は射撃時の微振動につながるため命中精度には不利となる一方で、塵芥などの異物が侵入しても作動不良に至る可能性が低く、清掃も容易であるため、信頼性が高い。

リアサイト(照門)は、ボルトアクション式小銃と同様のタンジェントサイトと呼ばれる種類である[23]。横方向への修正は専用工具でフロントサイト(照星)を調節して行う。M16などの上下左右に微調整できるピープサイトに比べて照準時の精度は低く、使用時の微調整が困難だが、視界が広く、素早く照準を合わせられる利点がある。射程は800 mまで対応している[23]。

銃床内に、メンテナンス器具が収納可、バットプレート中央に蓋が付いている。

1955年、AK専用銃剣として、SVT-40に使われていた56-Kh-223S銃剣の改良型[27]である56-Kh-212(ロシア語: 56-Х-212)[28][29]が採用された。銃本体には銃剣取り付け用のラグが無いため、銃剣の鍔にあるリングをマズルナットに嵌合させた後、銃剣の後端にある開口部のあるリングをバレルに直接嵌合させて固定する。

カラシニコフは設計にあたって、開発当時、専門教育・高等教育を受けていない新兵達にも取り扱いが容易な様に、彼らの気持ちになって様々な工夫をしたと述べている[17]。

AKは当初、機密扱いの武器であったため、兵士は覆いを被せて持ち運んでいた。

- 1960年代にアメリカ陸軍が作成した資料

- 1970年にソ連邦軍が作成したマニュアル

- 1962年にポーランド軍が作成したマニュアル

Remove ads

運用

AKは実戦の苛酷な使用環境や戦時下の劣悪な生産施設での生産可能性を考慮し、部品の公差が大きく取られ、卓越した信頼性と耐久性、高い貫通力、高い生産性を実現した。

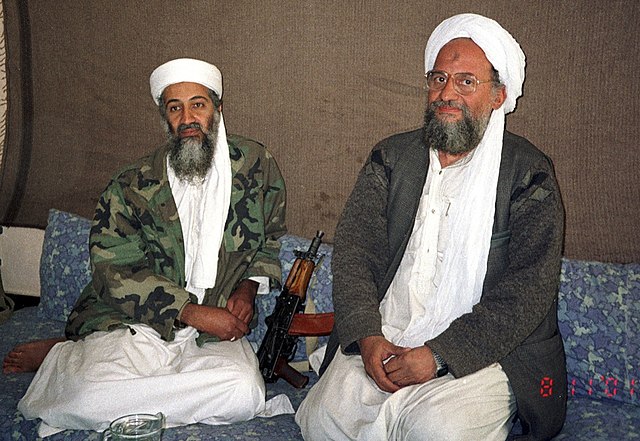

こうした特性から、本銃とその派生型はソビエト連邦のみならず、全世界に普及した。基本設計から半世紀以上を経た今日においても、本銃とその派生型は、砂漠やジャングル、極地などあらゆる世界の地帯における軍隊や武装勢力にとって最も信頼される基本装備になり、『世界で最も多く使われた軍用銃』としてギネス世界記録に登録されている[30]。現在までに少なくとも80の軍隊と何百ものゲリラ、反政府グループ、民兵組織、テロリスト、犯罪組織によって使用されていることから[31]、テロリズムを象徴する銃とも言われている[32]。

AK系ライフルは基本設計が優れていたため、改良されながら50年以上、世界の紛争地域で使われ続けている。7.62x39mm弾の対人威力が非常に大きいことから、7.62mm AK系列(AK、AKM)は特に接近戦の多い市街戦などで現役で多用されている。また、東側各国でライセンス生産や模造品の生産が行われ、種類は多岐に渡る。報道などでは、いずれも区別せずAK-47やAKと総称されることも多い。

Remove ads

バリエーション

要約

視点

西側ではAKを生産時期とレシーバーの特徴から、I型からIII型までの3種に分類している。なお、これらの分類名は後世の収集家や研究者によって便宜上付けられたもので、当時のソビエト連邦の軍および政府では特に区別を行っていない[注 6][35]。また、レシーバー以外の部品も随時改良されたり、修理により既存部品が改修・交換されることがあったため、以下に示す各型の特徴はあくまでも代表的なものであり、別の型の特徴が混在している場合もある。

- I型

- 1949年に製造が始まったI型では、StG44と同様にレシーバー(機関部)をプレス加工で製造した。レシーバーは1.3 mm厚のU字型の鋼板からプレス加工され、強度が必要な箇所にはスチールパーツがリベット打ちで取り付けられていた[25][36]。しかし、当時のソ連にはプレス加工とリベット加工に必要な技術力が不足していたため、強度不足や命中精度の低下といった不具合が見られた[37]。これらの問題は、リベット留めと熱処理によるレシーバーの変形や、トラニオンがレシーバーに適切に保持されていなかったことに起因している[37]。また、生産コストの削減を目的としたプレス加工も、技術不足により従来の切削加工以上のコストが掛かったという[38]。I型の製造は1951年まで続けられた[16]。

- II型

- 1951年に製造が始まったII型では、I型の反省からレシーバーの製造法が旧来の切削加工に変更された[25]。十分な強度が確保された一体構造の部分では、レシーバー側面のリベットが無くなった。なお、切削加工を採用したことにより、銃全体で約0.18 kgの重量増となった[39]。レシーバー両側の弾倉口近くに設けられた長方形の窪み[注 7]は軽量化を目的としている[41][38]。そのほか、銃床の取り付け方法やピストルグリップの形状などが変更されている[42]。しかしながら、工数を減らすために行なった銃床の取り付け方法の改良に問題があり、横からの力や応力により破損しやすいという問題があった[43]。II型の製造は1955年まで続けられた[43]。

- III型

- 1955年には、II型をさらに改良したIII型の製造が始まった[16]。III型では、II型の反省から銃床の取り付け方式が再び変更され[44]、ストックとレシーバーの間のスチールブロック部分が廃止され、レシーバーに直接固定するようになった[45]。そのほか、スリング取り付けによる銃床への負荷を軽減するため、後部スリングスイベルが銃床下部からレシーバー左側面へ変更。それに伴い、前部スリングスイベルがフォアエンド左前部からガスブロック部左側へ移された[46]。また、ストックやハンドガード、グリップは、耐久性向上のために樺無垢材から樺合板に変更[46][47]、レシーバーやマガジンなどの金属製部品の表面仕上げを酸化皮膜処理(黒染め)からリン酸塩皮膜処理(パーカライジング)に変更[48]など、細部の改良が施された。III型では切削工程が増えたため、生産コストは安くなかったとされる[49]。以後1959年の生産終了までこのモデルが製造された。弾倉は、I型・II型では通称「スラブ・サイド (slab-side)」と呼ばれる、1 mm厚の鋼板を用いた表面が滑らかなもの(重量0.42 kg[1])だったが、1955年から、0.7 mm厚の鋼板を用い、強度確保のために細いリブが多数施されたもの(重量0.33 kg[50])に変更され、若干軽量化された[51][38][52]。東側諸国を中心に普及が始まったのはIII型になってからで、AKといえばもっぱらこのIII型を指す[53]。

銃本体の重量は各型によって異なり、I型が4,085 g、II型が4,125 g、III型が3,900 gとなっている[54][2]。また、1949年 - 1953年の間に、50万丁 - 100万丁ほどが量産されたとされる[55]。

生産ラインの拡大に伴い、II型以降のレシーバーの生産性の悪さが問題となった。レシーバーの切削加工は、約2.7 kgのスチールブロックが120工程におよぶ機械加工を経て、最終的におよそ630 gのレシーバーが完成する[41]という、非常に手間がかかるものだった[56]。そのため、更なる改良が行われ、AKMに発展する。

Remove ads

派生型

AKS

AKSは、AKの銃床を金属製折り畳み式に変更し、携帯性を高めた型。

ソビエト連邦軍における制式名称は「7,62-мм автомат Калашникова с металлическим прикладом[13]」(ロシア語ラテン翻字: 7.62mm avtomat Kalashnikova s metallicheskim prikladom、「7.62mmカラシニコフ自動小銃金属製銃床付き」の意)(GAU:56-A-212M)であり、略称は「АКС」(ロシア語ラテン翻字: AKS)である[10][11][12][13]。

AKS-47という名称が用いられることがあるが、これは後年にいくつものAK改良型が登場したため、それらと区別するために後世の収集家や研究者によって便宜上AKSに付けられた通称である[12]。

この銃床は、レシーバー後端の支点を中心に下方へ回転させて折り畳む方式で、ナチス・ドイツのMP38/40のものと似ているが、バットプレート形状が弾倉に当たらないよう考慮されている(多くの折り畳み式自動小銃のバットプレートは楕円形をしているが、AKSでは弾倉に当たらないようにU字型をしている)。銃床を折り畳んでも射撃可能だが、その状態では銃側面のセレクターレバーを操作しづらいなどの欠点があった。

AKSは、空挺部隊やスキー部隊などの特殊部隊に支給、車両部隊やヘリコプターの装備火器としても利用された。さらに、国境警備のKGB部隊にも支給された。

AKN

AKN(GAU:56-A-212N)は、AKに暗視装置を装着するためのレールと、NAP1暗視装置(GAU:51-IK-614)またはNSP−2暗視装置(GRAU:1PN9)を取り付けたAKの夜間戦闘仕様[57]。なお、"N"の略号は、AKに上記の暗視装置が装着されている場合にのみ追加されるもので、暗視装置が装着されておらずレールのみの場合には、"N"の略号は追加されず通常のAKと同じ呼称となる[58]。

Remove ads

AKM

要約

視点

AKMは、生産効率と重量に問題を抱えたAKの生産を代替する目的で開発された。1959年4月8日、ソビエト連邦閣僚会議の布告により制式採用され、製造開始されたモデルである[61][13]。

ソビエト連邦軍における制式名称は「7,62-мм модернизированный автомат Калашникова АКМ」(ロシア語ラテン翻字: 7.62mm modernizirovannyj avtomat Kalashnikova AKM、「7.62mm近代化カラシニコフ自動小銃 AKM」の意)(GRAU:6P1)である。

開発

AK I型ではプレス加工のレシーバーが採用されていたが、技術不足によりII型以降はプレス加工が取り止められていた。1954年には十分に技術が成熟したとして、プレス加工のレシーバーを用いる新型アサルトライフルの開発が始まった。この際にも複数の設計局から様々な設計案が提出されたが、最終的にソ連軍が選んだのはカラシニコフの設計案だった[62]。1957年に試作型がソ連軍に提出され、トライアルの結果、1959年に制式化され[63][64]、AKMの制式名称が与えられた。それまでAKを独占的に製造していたイジェフスク機械製作工場に加え、トゥーラ武器工場でも製造が開始された[65]。

構造

基本構造はAKと同様だが、主に以下の点が変更されている。

- レシーバー(機関部)本体は厚さ約1 mmの鋼板からプレス加工され、それに各部品を溶接またはリベット接合する方式で製造された。生産性の大幅な向上と共に、重量3,290 gと軽量化にも成功。プレス加工の弱点を補い強度を確保するため、レシーバー各所にリブを追加している[66]。

- 弾倉口上部のレシーバー両側面に、プレス加工による小判型の窪みが設けられた。これはレシーバー強度確保のために、発射された弾丸からレシーバーに伝わる衝撃の一部を吸収して分散するように設計されたもので、不完全閉鎖による燃焼ガスの流出が生じた際にも、レシーバーが外側に膨らむのを防ぐ効果がある。また、挿入された弾倉を左右から支える効果もあった[67]。

- トリガー上部右側にハンマー・リターダーが追加された。これはハンマーによる撃発をミリ秒単位で遅らせ、ボルトが完全閉鎖状態になるまでの時間を稼ぐ、つまり、ボルトがトラニオンに激突した際に生じた反動によるボルトの跳ね返り現象が起きている一瞬の時間を回避することで、命中精度を向上させるためであった。なお、副次的な効果として、発射速度を50 rpm程度低下させる作用があるため、しばしばレートリデューサーと呼ばれることがあるが、これは誤りである[68]。

- 銃口(マズル)には当初AKと同形状のマズルナットが装着されていたが、1965年頃に発砲時の燃焼ガスが斜め右上に逃げるよう竹槍状に切り落とした形状のコンペンセイターに変更され、発射時の反動で銃口が右上を向かないよう、また、伏射時に地面から砂塵を巻き上げにくいよう改良された[69][70]。これは、カラシニコフが前線視察に行った際、兵士の意見を参考に取り入れたものである[66]。これによって全長が898 mm、銃身長436 mmとAKより若干伸びた[69]。マズルナットとコンペンセイターには互換性があり、無改造で入れ替えることもできる。

- 銃身と銃身基部の接合は、AKではネジ込み固定とされていたが、AKMでは銃身を圧入した後に一本のピンで固定する方法に改められた。中国製の56式自動歩槍などでは、ほとんどすべてがAKMと同じ固定方法を用いている。

- AKでは、銃剣取り付け用のラグがなかったため、不自然な方法で取り付けられていたが、AKMでは銃剣用ラグが設けられて容易に取り付け可能になった。この銃剣ラグには、のちに開発されたGP-25などのグレネードランチャーも取り付け可能となっている。

- AKM用銃剣として採用された6Kh3(ロシア語: 6Х3)は、多機能銃剣のはしりと言えるモデルで、刃背にセレーション(鋸刃)があり、銃剣本体と鞘を組み合わせて使用するワイヤーカッター機能をもつ。なお、電気柵にも対応できる様に、銃剣本体は樹脂製のグリップを使用し、鞘は一部をゴム製のスリーブで覆うことで絶縁してある。1968年から1969年頃に、更にこのモデルを改良した6Kh4(ロシア語: 6Х4)が採用され、後にAK74用の銃剣としても採用された。

- グリップは当初AK III型のものより幅が狭くなった樺合板製のものであったが、1960年代前半頃にヴァラクニート(ロシア語: волокнит)[注 8][74][75]と呼ばれる赤茶色の繊維強化フェノール-ホルムアルデヒド樹脂製のものへと変更された(AKMSとその派生型は除く)[74][76]。

- 初期の弾倉はAKと同じリブ付きのスチール製のものであったが、更なる軽量化が求められていた。1962年に、縦横にリブを施したAMg5V[注 9][78]と呼ばれるAl-Mg系合金製の6L9弾倉(重量0.17 kg[50])が開発された[79][80]が、変形しやすいことから少数の生産に留まった[81]。1965年にはAG-4S[74][82][83]と呼ばれるオレンジ色のガラス繊維強化フェノール-ホルムアルデヒド樹脂製の6L10弾倉(重量0.22 kg)を採用した[84][85][86]。これらの弾倉はAKと共用可能である。

- 生産性や使用環境を考慮し、銃床とハンドガードはAK III型と同じく樺合板製のものを採用している。ただし、AKでは銃身軸線に対して若干傾斜していた曲銃床が、銃身軸線の延長線上に銃床が位置する直銃床に改良されており、フルオート射撃時のリコイルによる銃身の跳ね上がりを抑制している。また、AK III型では上1本、下2本の木ネジで銃床をレシーバーに固定していたが、AKMでは銃床をより深くレシーバー内に挿入し、上2本の木ネジで固定している。下部ハンドガードについては、リブを追加してホールドし易くしている。

- リアサイトリーフ(照尺)に刻まれている射程の目盛りは、AKの800 mから、1,000 mまで増やされた。

- ガスシステムのガス排出孔が、AKではガスチューブ側面に一列に開けられていたのに対し、ガスブロックとガスチューブの結合部外周に変更された。これは、ガス排出孔から砂泥が侵入した場合、AKでは発砲時にガスピストンが後退した際に、ガスピストンの先端がレシーバー内に砂泥を引き込んでしまうため、それを防ぐためであった[87]。

- スリングスイベルの位置が、AK III型のガスブロック部左側およびレシーバー左側面から、AK I型・II型の様にフォアエンド左前部および銃床下面へと変更された。1972年頃より生産されたものは、後部スリングスイベルの位置が銃床左側面下部に変更され、これは後に生産されたAK74でも踏襲されている。

- レシーバーカバーはAK II型の一部やIII型と同様に、AK初期型より薄い鋼板を用いているが、補強のために各所にリブが追加されている[87]。

- 初期のレシーバーや部品の表面にはリン酸塩皮膜処理(パーカライジング)のみが施されていたが、後期にはその上からさらに黒のエナメル塗装が施されるようになった[注 10][89][90]。

運用

プレス加工のレシーバーの採用は、生産効率の向上、生産コストとライフル重量の軽減につながり、冷戦のために需要が増大していたAK系列のアサルトライフルの増産を容易とした。このAKMが、最も多数生産され、その後に世界中に広まったAKシリーズの中核となった[65]。

現在、ロシア連邦軍ではAK74など小口径の5.45x39mm弾を使用する小銃が一線級部隊の主流であるが、地方配置されている二線級部隊ではRPK軽機関銃と共に使用されている。むしろ、一部の部隊では大口径の威力を求め、あえてAKMを使用する例もある[66]。

AKMの派生型

AKMN

AKMN(GRAU:6P1N)は、AKMに暗視装置を装着するためのレールと、NSP−2暗視装置(GRAU:1PN9)を取り付けた夜間戦闘仕様[91]。なお、"N"や"L"の略号は、AKMなどに上記の暗視装置が装着されている場合にのみ追加されるもので、暗視装置が装着されておらずレールのみの場合には、"N"や"L"の略号は追加されず通常のAKMなどと同じ呼称となる。この命名規則は、7.62mmのAK、AKM、RPKすべての夜間戦闘仕様に共通する[58][注 11]。

AKML

AKML(GRAU:6P1L)は、AKMにレールとNSP−3暗視装置(GRAU:1PN27)またはNSP−3A暗視装置を取り付けた夜間戦闘仕様[93][94][注 12]。なお、NSP−3を使用する際には、マズルフラッシュによる幻惑や暗視装置の焼き付き現象の防止のため、専用のフラッシュサプレッサーやPBS-1サプレッサーとの併用が推奨されている。

AKMN-1

AKMN-1(GRAU:6P1N-1)は、AKMにレールとNSPU暗視装置(GRAU:1PN34)を取り付けた夜間戦闘仕様[95][96]。後に、AKMにNSPU-3暗視装置(GRAU:1PN51)を取り付けた夜間戦闘仕様にも同様の呼称が与えられた[97]。

AKMN2

6P1V(6P1/V)

6P1Vあるいは6P1/Vは、AKMの戦時生産仕様。1968年にソ連国防省命令により「7.62mm AKM自動小銃をベースにした戦時自動小銃の開発、労働時間10標準時間」という題目で、2年間の計画で開発作業が承認された。AKMの銃本体(6P1)・銃剣(6Kh4)・付属品(6Yu4)の各部品の簡略化、鍛造部品の一部鋳造化、弾倉数の減少(30発×4個から40発×3個へ)などといった製造工程の省力化により、AKMを可能な限り短時間で大量生産するために設計を変更したモデルである。計画は1968年から1970年に掛けてと、1970年から1971年に掛けての少なくとも2回は行なわれたが、いずれも試作のみで開発は終了した。1970年12月にはこれらの戦時生産モデルに対して国家発明発見委員会より特許が付与されており、それぞれ6P1/V・6Kh4/V・6Yu4/Vのインデックスで示されている[100]。

AKMS

AKMS(GRAU:6P4)は、AKMの銃床を折り畳み式にしたものである。1962年9月7日付「ソビエト連邦国防大臣命令第232号」により制式採用された[101]。

ソビエト連邦軍における制式名称は「7,62-мм модернизированный автомат Калашникова со складывающимся прикладом АКМС[101]」(ロシア語ラテン翻字: 7.62mm modernizirovannyj avtomat Kalashnikova so skladyvayushchimsya prikladom AKMS、「7.62mm近代化カラシニコフ自動小銃折り畳み式銃床付き AKMS」の意)である。

AKMSの銃床の折り畳み方はAKSと同じであるが、AKMと同様にフルオート射撃時の制御を容易にするため、銃床展開時には銃床の角度が銃身軸線に対してほぼ平行になっている。AKS同様、空挺部隊や戦車兵などが用いる。

東ドイツでは、折り畳み時にもセレクターの操作を邪魔しないように形状を工夫した右側面折り畳み式銃床を設計し、AKMSに相当するモデルであるMPi-KMS-72で初めて実装させた。後にルーマニアとポーランドが同一形状銃床装備の派生型を生産したほか、エジプトやハンガリーでも多少形状の違う右側面折り畳み式銃床装備の派生形を生産している。

AKMSL

AKMSL(GRAU:6P4L)は、AKMSにレールとNSP−3暗視装置(GRAU:1PN27)またはNSP−3A暗視装置を取り付けた夜間戦闘仕様[91][94][注 12]。なお、NSP−3を使用する際には、マズルフラッシュによる幻惑や暗視装置の焼き付き現象の防止のため、専用のフラッシュサプレッサーやPBS-1サプレッサーとの併用が推奨されている。

AKMSN-1

AKMSN-1(GRAU:6P4N-1)は、AKMSにNSPU暗視装置(GRAU:1PN34)を装着したモデル[102][96]。後に、AKMSにNSPU-3暗視装置(GRAU:1PN51)を装着したモデルにも同様の呼称が与えられた[97]。

AKMSN2

AKMSN2は、AKMSにNSPUM暗視装置(GRAU:1PN58)を装着したモデル[102][99]。

AKMSB

AKMSB(GRAU:6P14)は、AKMSにPBS-1サプレッサー(GRAU:6Ch12)と、亜音速弾の7.62mm US弾および普通弾の7.62mm PS弾の両方に対応したリアサイト[103]、銃身後部に消音グレネードランチャー取り付け用ラグを装着したモデル。この銃に、GSN-19(BS-1)(GRAU:6G16)消音グレネードランチャーと、GSN-19専用の可倒式リアサイトおよびロアハンドガード[注 13]を追加した仕様は、7.62/30mm SGK «ティシナー»(ロシア語: 7,62/30-мм стрелково-гранатометный комплекс «Тишина»、「7.62/30mm自動小銃・擲弾発射器システム«静寂»」の意)(GRAU:6P15)[104][105]あるいはSSK-1[注 14]と呼ばれ、スペツナズなどの特殊部隊で運用されていた[104]。

AKMS(戦時生産仕様)

AKMの戦時生産仕様である6P1Vと共に研究されていたAKMSの戦時生産仕様であるが、試作のみで開発は終了した。なお、このモデルの制式名称は不明であり、6P4Vあるいは6P4/Vといったモデル名が与えられたかは不明である[100]。

RPK

RPK(GRAU:6P2)は、AKMの軽機関銃仕様。銃身を肉厚化・延長し、二脚を追加、銃床を長い射撃に耐えられる肉厚で大型のものへ変更し、ハンドガードもより保持しやすい形状に変更した。そのほか、レシーバーの鋼板厚の増加や各部品の強化など、フルオート射撃をメインとする軽機関銃向けに各部の強化が図られている。RPKは1959年にAKMと共に制式採用され、前制式のRPD軽機関銃を代替した。

→詳細は「RPK軽機関銃」を参照

Remove ads

各国で生産されたAK

要約

視点

AKだけでなく、AKMやRPK、AK74を基に開発されたものも含む。ただし、SVDやPKMのコピーは含めない。RPKについて詳しくは各国で生産されたRPKを参照のこと。

AKMSU

AKMSUは、かつてAKMSを原型として短銃身化されたショートカービンであるとされていたモデル。しかしながら、ソ連およびロシアで公的に製造あるいは制式化されたものではなく、AKMSUという名称自体も後から付けられたもので正式なものではない。

銃身を270 mmにまで短縮化、それに合わせフォアエンドぎりぎりまでガスピストンとシリンダーを短縮化させたことに伴い、以下の改良が施されていた。

- 照準線の長さを確保するため、ヒンジ式にして固定を強化したレシーバーカバー上面に、固定式照門を装着。

- ガス圧作動機構の動作を安定させると共に、発射炎で射手の眼が眩まないように、銃口部分に大型のフラッシュハイダー装備。

- コントロールを容易にするため、フォアエンドに下部折り畳み式銃床に干渉しないように形状を工夫した垂直グリップ装備。

経緯は不明だが、1986年6月にイギリス国防省パターン・ルームに1丁が寄贈されたことが確認されている。パターン・ルームが閉鎖され、ロイヤル・アーマリーズの所蔵品となる2005年9月までは一般に公開されていた。1991年頃、床井雅美が著書『AK-47&カラシニコフ・バリエーション』の中で紹介したことをきっかけに、この銃の存在は世界各国に伝わっていった。しかし、ソビエト連邦がAKMSUとして知られる銃を開発・採用したとする記録が一切存在せず、またレシーバーが中国の56式自動歩槍のものであり、そのほかにも手製の部品やシリアルナンバーの異なる部品が組み合わされていること、イギリスの所蔵品以外に存在が確認されていないことなどから、現在ではパキスタンのカイバル峠で無名のガンスミスによって製造された一点物だと推測されている[107]。

存在が知られるようになった後、中国や日本ではAKMSUを模したエアソフトガンが制作された。アメリカでは実際に射撃可能なレプリカも制作された[107]。また、ユーゴスラビア・セルビア製のツァスタバ M92やブルガリア製のアーセナル AR-SFおよびアーセナル AR-M4SFのように、7.62x39mm弾を使用しつつもフォアエンドの形状以外はAKMSUに類似した派生型も生産されている[注 15]。

Remove ads

備品

要約

視点

銃剣

AK用の56-Kh-212銃剣、AKM用の6Kh3銃剣、AKM/AK74用の6Kh4銃剣がある。

→詳細は「AK系アサルトライフルの銃剣」を参照

擲弾発射器

AKM以降のAKシリーズの銃には、銃身の下に擲弾発射器(グレネードランチャー)を取り付ける事ができる。これは、アメリカがベトナム戦争中に開発したM16用のM203のコンセプトを参考に開発された。

- GSN-19(BS-1) [104]

- GSN-19(BS-1)(GRAU:6G16)は、特殊作戦用に開発された口径30mmのアンダーバレル式消音擲弾発射器。GSN-19は、専用リアサイトおよびBS-1装着用ラグを備えたAKMSBと組み合わせて使用されることが前提となっており、これらを合わせて「7.62/30mm SGK «ティシナー»」(GRAU:6P15)と呼ばれるシステムを構成していた。

- GSN-19使用時には、前方から砲身の板バネで固定されるまで擲弾を挿入し、後方のグリップ内に8発の発射用空包を込めた弾倉を挿入する構造を採用している。装薬の燃焼ガスによって発射器本体に内蔵されたピストンが突き出し、その力で擲弾が飛び出す構造になっている。燃焼ガスはピストンの内部に封入され、外部に噴出することはないため、発射音が小さい。発射後は、飛び出した発射器本体のピストンを手動で押し込み、再度前方から擲弾を挿入、ボルト操作にて空薬莢の排出と空包の装填を行ない、発射準備が完了する。

- アルクス製擲弾発射器

- ブルガリアのアルクス(ARCUS)では、40x46mm グレネード弾を使用するAK用の擲弾発射器を複数製造している。40A4 EGLMや40 UBGLなどがある[108]。

- RGB-1

- RGB-1は、クロアチアのHSプロダクト社が作った40x46mm グレネード弾を使用するグレネードランチャーである。

- ZMT wz. 1974

- →詳細は「パラド グレネードランチャー」を参照

- wz. 1974 パラドは、ポーランドのZMT社が製造する。40x47mm グレネード弾を使用するグレネードランチャーである。

- GPBO-40

- GPBO-40は、ポーランドのデザメット(Dezamet)社が新たに設計した、40x46mm グレネード弾を使用するグレネードランチャーである。派生型として、単独使用を前提としたGSBO-40も存在する[110]。

- AG-40 Md80

- AG-40 Md80は、ルーマニア製の40x47mm グレネード弾を使用するM203タイプのグレネードランチャーである。40x46mm グレネード弾を使用するタイプもある。

- GP-25を装着したAK107

- BS-1Mを装着したAKS74U(銃口にはサプレッサーを装着)

- wz. 1974 パラドを装着したKbk wz. 1988 タンタル

- AG-40を装着したAIMS-74

暗視装置

- NAP1

- NAP1(GAU:51-IK-614)は、AK、RPD、RPG-2[111]での夜間使用を想定し開発された最初期のアクティブ方式暗視装置で、1954年頃に採用された[112]。スコープの重量は2.35 kg[113]、倍率は2.2倍、視野は9度である[114][115]。気象条件や季節にもよるが、最大100 - 250 mの距離で目標を観察および射撃できる[111]。電圧5.2 V、容量12 Ah[116]、重量2.9 kgの4KNB-12と呼ばれる充電可能なニッケル・カドミウム蓄電池[117]とバッテリーケースから構成される、総重量5.15 kg[113]のバッテリーユニットを腰ベルトに装着して使用する。運用時の総重量は7.7 kgである[113]。

- NSP-2

- NSP-2(GRAU:1PN9)は、AK、RPD、RPG-2[118][119]での夜間使用を想定し開発された初期のアクティブ方式暗視装置で、1956年頃に採用された[120]。スコープの倍率は2.1倍、視野は8度である[121]。気象条件や季節にもよるが、最大150 - 250 mの距離で目標を観察および射撃できる[121][114]。電圧4.5 V、容量25 Ah[122]の3STs-25と呼ばれる充電可能な銀亜鉛蓄電池[123]とバッテリーケースから構成される、総重量2.0 kg[121]のバッテリーユニットを腰ベルトに装着して使用する。また、このバッテリーは最大3.5 - 4時間動作可能である[121]。運用時の総重量は4.9 kgである[121]。

- NSP-3

- NSP-3(GRAU:1PN27)は、AKML、RPKL[94]での夜間使用を想定し開発された第1世代パッシブ方式暗視装置で、1967年に初めて実戦配備され、1970年まで製造された[124]。スコープの運用時重量は2.7 kg、倍率は2.7倍、視野は7度である[125]。中緯度の月のない星空の夜(0.003 - 0.005ルクス)では、兵士なら最大250 - 300 mの距離で目標を観察および射撃できる[126]。電源として、電圧4.5 V、容量1.5 Ahの3STsS-1.5と呼ばれる充電可能な銀亜鉛蓄電池を使用する。また、このバッテリーは最大7時間動作可能である[127]。1971年には改良型のNSP-3Aが採用され、1977年まで製造された[128]。NSP-3Aは特に7.62x39mm弾を使用する銃に最適化されており、そのほかにも耐久性の向上、弾道落下補正(BDC)の調整、外部光源の影響を受けにくくするなどの各種改良が施された[128]。

- NSPU

- NSPU(GRAU:1PN34)は、AKMN-1/AKMSN-1、AK74N/AKS74N、RPKN-1/RPKSN-1、RPK74N/RPKS74N、PKMN-1/PKMSN-1、SVDN-1、RPG-7N1/RPG-7DN1[129]での夜間使用を想定し開発された第1世代パッシブ方式暗視装置で、1976年に採用された[130]。スコープの運用時重量は2.2 kg、倍率は3.5倍、視野は水平方向5度、垂直方向4度である[131]。電源として、電圧2.5 V、容量1.5 Ahの2NKBN-1.5と呼ばれる充電可能なニッケル・カドミウム蓄電池、または、3RTs83Kh[注 16]と呼ばれる使い捨ての水銀亜鉛電池を専用ケースに入れて使用する[133]。

- NSPUM

- NSPUM(GRAU:1PN58)は、AKMN2/AKMSN2、AK74N2/AKS74N2、AKS74UN2[134]、RPKN2/RPKSN2、RPK74N2/RPKS74N2、PKMN2/PKMSN2、SVDN2、RPG-7N2/RPG-7DN2[99]での夜間使用を想定し開発された第1世代パッシブ方式暗視装置で、1985年頃に採用された[135]。スコープの運用時重量は2 kg、倍率は3.5倍、視野は水平方向5度、垂直方向4度である[136]。夜間および低照度環境下で、兵士なら最大300 m、戦車側面なら最大400 mの距離で目標を識別できる[136]。電源として、電圧1.2 V、容量0.55 AhのD-0.55Sと呼ばれるニッケル・カドミウム蓄電池を5個直列接続した充電可能な専用電池[注 17]、または、5RTs83Kh[注 16]と呼ばれる使い捨ての水銀亜鉛電池を専用ケースに入れて使用する[137]。

- NSPU-3

- NSPU-3 «Kazuar»(GRAU:1PN51)は、AKMN-1/AKMSN-1、AK74N/AKS74N、AKS74UN、ASS、RPKN-1/RPKSN-1、RPK74N/RPKS74N、PKMN-1/PKMSN-1、SVDN-1、VSS、RPG-7N1/RPG-7DN1[138]での夜間使用を想定し開発された第2世代パッシブ方式暗視装置。スコープの運用時重量は2.1 kg、倍率は3.46倍、視野は9度35分である[139]。電源として使用する電池はNSPUMと同じで、5個のD-0.55Sの場合は最大10時間、5RTs83Kh[注 16]の場合は最大20 - 25時間動作可能である[140]。

サプレッサー

- PBS [141][142][143]

- PBSは、SKS、AK、RPD用として開発され、1956年に採用されたサプレッサーで、後にAKM、AKMSにも対応した。分解方法は、サプレッサー後端にあるマズルエンドキャップとオブチュレーター(GRAU:6Ch7)(閉塞用のゴム製プラグ)を取り外し、サプレッサー先端にあるヒンジを支点にしてサプレッサー本体を貝殻のように展開するという独特な方法である。内部のバッフル(隔壁)はサプレッサー本体と一体化しており、サプレッサー本体の展開時にはバッフルも合わせて展開することになる。PBS使用時は、通常弾と亜音速弾の両方に対応した専用リアサイトへと交換する。ただし、PBSは7.62x39mm弾の亜音速弾仕様である7.62mm US弾(GAU:57-N-231U)の使用を前提として設計してあるため、PBS装着時の通常弾の使用は禁止されていた。オブチュレーターは弾丸の通過により一時的に穴が空くが、直後にゴムの弾性力により復元されることで、燃焼ガスの封じ込めによる消音・消炎効果とガスピストン後退のためのガス圧維持の機能があった。しかしながら、発砲毎に穴は徐々に拡大していき機能が低下するため、約200発毎にオブチュレーターの交換が必要であった。1962年までにおよそ100セットが製造された。

運用国

要約

視点

アフガニスタン[145]

アフガニスタン[145] アルバニア[145]

アルバニア[145] アルジェリア[145]

アルジェリア[145] アンゴラ[145]

アンゴラ[145] アルメニア[145]

アルメニア[145] アゼルバイジャン[145]

アゼルバイジャン[145] バングラデシュ[145]

バングラデシュ[145] ベラルーシ[145]

ベラルーシ[145] ベナン[145]

ベナン[145] ボスニア・ヘルツェゴビナ[145]

ボスニア・ヘルツェゴビナ[145] ボツワナ[145]

ボツワナ[145] ブルガリア[145]

ブルガリア[145] カンボジア[145]

カンボジア[145] カーボベルデ[145]

カーボベルデ[145] 中央アフリカ[145]

中央アフリカ[145] チャド[145]

チャド[145] コモロ[145]

コモロ[145] コンゴ共和国[145]

コンゴ共和国[145] コンゴ民主共和国[145]

コンゴ民主共和国[145] キューバ[145]

キューバ[145] エジプト[145]

エジプト[145] 赤道ギニア[145]

赤道ギニア[145] エリトリア[145]

エリトリア[145] エストニア[145]

エストニア[145] ガボン[145]

ガボン[145] ジョージア[145]

ジョージア[145] ギニア[145]

ギニア[145] ギニアビサウ[145]

ギニアビサウ[145] ガイアナ[145]

ガイアナ[145] ハンガリー[145]

ハンガリー[145] インド[145]

インド[145] イラン[145]

イラン[145] イラク[145]

イラク[145] イスラエル[145]

イスラエル[145] カザフスタン[145]

カザフスタン[145] キルギス[145]

キルギス[145] ラオス[145]

ラオス[145] ラトビア[145]

ラトビア[145] レソト[145]

レソト[145] リベリア[145]

リベリア[145] リビア[145]

リビア[145] リトアニア[145]

リトアニア[145] マダガスカル[145]

マダガスカル[145] マリ[145]

マリ[145] モルドバ[145]

モルドバ[145] モンゴル[145]

モンゴル[145] モロッコ[145]

モロッコ[145] モザンビーク[145]

モザンビーク[145] ネパール[145]

ネパール[145] 北マケドニア[145]

北マケドニア[145] ペルー[145]

ペルー[145] カタール[145]

カタール[145] ルーマニア[145]

ルーマニア[145] ロシア[145]

ロシア[145] サントメ・プリンシペ[145]

サントメ・プリンシペ[145] セーシェル[145]

セーシェル[145] シエラレオネ[145]

シエラレオネ[145] スロベニア[145]

スロベニア[145] ソマリア[145]

ソマリア[145] スーダン[145]

スーダン[145] スリナム[145]

スリナム[145] シリア[145]

シリア[145] タジキスタン[145]

タジキスタン[145] タンザニア[145]

タンザニア[145] トーゴ[145]

トーゴ[145] トルコ[145]

トルコ[145] トルクメニスタン[145]

トルクメニスタン[145] ウクライナ[145]

ウクライナ[145] アラブ首長国連邦[145]

アラブ首長国連邦[145] ウズベキスタン[145]

ウズベキスタン[145] ベトナム[145]

ベトナム[145] イエメン[145]

イエメン[145] ザンビア[145]

ザンビア[145] ジンバブエ[145]

ジンバブエ[145]

- アルバニア軍(向かって右は56式自動歩槍)

- ブルンジ国防軍

- ソマリア軍

- ウガンダ軍(56式自動歩槍)

- ガンビア軍(56式自動歩槍)

- ニジェール軍(向かって右は56式自動歩槍)

- ルワンダ軍(56式自動歩槍)

- マダガスカル軍(56式自動歩槍)

- エチオピア軍

- スリランカ軍(56式自動歩槍)

- バングラデシュ軍(56式自動歩槍)

- カンボジア軍(56式自動歩槍)

- ペシュメルガ(56式自動歩槍)

アメリカ合衆国での運用

アメリカ合衆国の軍隊では、敵地の武器に関する訓練や特殊作戦を中心にAKが使用される(イギリスやフランスなどの西欧でも、これに準ずる)。

- 仮想敵部隊 (アメリカ陸軍)

- Navy SEALs(56式自動歩槍)

特徴

AK系ライフルは信頼性が高く、扱いが多少乱暴でも確実に動作する。これは、ミハイル・カラシニコフが設計の段階で変化に富んだソ連の気候を想定し、部品同士のクリアランスを大きめに取り、多少の泥や砂、高温または寒冷地における金属の変形、生産時の技術不足による部品精度低下が起きても、問題なく動作するよう考慮したためである。故に極寒地や砂漠地帯の兵士からも信頼が寄せられている。特に機関部は、内側に泥や砂などが入っても、軽く水洗いすれば射撃できるほどであった[146]。以下に特徴を挙げる。

貫通力の高さ

使用する弾薬は7.62x39mm弾で、弾頭重量は西側の7.62x51mm NATO弾と遜色ない弾頭重量と初速があるため破壊力がある。命中精度は、パーツの精度問題から集弾率はそれほど高くないが、命中した際のストッピングパワーは充分である。また破壊力があるため、M16の5.56mm以上に壁面や鉄板なども貫通する。

ユニット化と故障の少なさ

内部の部品は極力ユニット化されており、野外で分解する際に部品を紛失したり、簡単に故障したりしないように工夫してある。このような銃の頑丈さや簡素化は同時に兵士の負担も減らす。銃を扱うのが初めての人間でも数時間から数日間の講習を受ければ、100メートル先の標的に命中させられるようになるという。

ただし、部品同士のクリアランスが大きいということは「組み合わせがタイトでない」ということの裏返しでもあり、同じく世界三大突撃銃に挙げられるG3やM16系列と比較すると、弾丸の拡散率(MOA値)は高い(つまり射撃精度が悪い)と言わざるを得ない。

初期の曲銃床とマズルジャンプ

マズルジャンプとは、弾丸が銃口から飛び出した瞬間に銃口が跳ね上がる現象で、射撃時の反動から生じる。この現象は通常の銃であれば程度の差はあれ必ず生じるが、AKは曲銃床であったため、反動を直に受け止めにくく、マズルジャンプが起こりやすかった。同様の例はアメリカ軍に採用されたM14でも起き[147]、M14は後のM14A1で、AK系ライフルではAKMでいずれも直銃床に変更され、より反動を受け止めやすく、制御しやすい構造[注 18]に改良されている。

逸話

要約

視点

民族自決と革命の象徴

第二次世界大戦後、弾丸が7.62mm AK系列(AK、AKM)と共通すること以外は独自設計のVz 58を採用したチェコスロバキアを除くワルシャワ条約機構加盟国や中国、北朝鮮、キューバなどで採用されて、東側諸国を代表する火器となった[注 19]。

武力によって独立を勝ち取った国家や、政権を奪取した革命政府にとって、AKは戦乱を戦い抜いた頼もしい戦友であり、民族自決や自主独立の象徴でもある。このため、モザンビークやジンバブエ、東ティモールの国章にAKの図柄が組み込まれているほどである。特にモザンビークでは、国旗にもAKのデザインが取り入れられている。国家以外でもレバノンのヒズボラ、コロンビアの左翼ゲリラ・コロンビア革命軍(FARC)などが組織の旗にAKの図柄を取り入れている。

また、アメリカ社会主義ライフル協会や国際自由大隊のような、欧米の反資本主義団体のエンブレムにも、AKが用いられる。

- コロンビア革命軍の旗

- トルコ労働者貧農解放軍の旗

- イエメン軍のエンブレム

ベトナム戦争での活躍

ベトナム戦争では、ソビエト連邦や中国、北朝鮮などの東側諸国から、北ベトナム軍(NVA)や南ベトナム解放民族戦線(NLF, ベトコン)に向けて、大量のAKが送り込まれた。戦場は熱帯雨林や沼地など過酷な環境でも、AKは確実に動作した。

アメリカ海軍の特殊部隊「Navy SEALs」でも、使い物にならなくなったM16自動小銃を棄て、鹵獲品を使用する例があった。

エア・アメリカでも入手経路は不明であるが、自衛用にAKを使用する例があった。

中東やアフリカでの流通

中東では、中国やアメリカのCIAが1980年代にイラン・イラク戦争やアフガニスタンのムジャーヒディーンに対して中国製AKを大量に供与し[148]、この地域に出回る結果となった。

現在でも、イラク戦争における北部クルド人勢力にはロシア製装備が供与されているほか、治安部隊の装備の大部分は安価な中国製小火器であり、イランなどがイラク各地のシーア派武装勢力に供給している兵器の多くも中国製である。

アフリカ諸国においては、1960年代の独立闘争の際、ソ連や中国の兵器供与を得たが、特にソマリアではバーレ政権崩壊で軍隊から大量の武器が武装勢力など民間に流れ、またリベリアやシエラレオネなど西アフリカでは冷戦終結後の1990年代、リビアの政略によりユーゴスラビアやルーマニアといった東欧諸国などから流入した兵器が親リビア勢力に供与された。これらのAKがあふれた状況は、内戦の終結を難しくしている一因となっている。

現在、アフガニスタンやイラクで活動している特殊部隊や民間軍事会社(PMSCs)の社員には、M16系ではなく7.62mm口径のAKを使う者も多い。これは、信頼性のみならず、7.62mm口径の高威力や、弾薬と部品補給が容易だからでもある。特にPMSCsは軍に比べ部品供給が遅いため、故障・破損しても即座に修理・代替できるAKの人気は高い。

大量破壊兵器の象徴

金属材料の質や熱処理、加工精度・表面処理が多少悪くても実戦で使用できる品質のものが製造できてしまうため、発展途上国においては海賊版が多数出回っており、アムネスティ・インターナショナルなどの団体による「コントロール・アームズ・キャンペーン」は、生産設備が拡散しているため、世界中で不正な武器商人や武装民兵、犯罪者がAK-47を容易に、大量破壊兵器として紛争や貧困を助長していると指摘している。コントロール・アームズが、2006年に発表した報告書『The AK-47: the world's favourite killing machine(AK-47:世界最強の殺人マシーン)』によれば、世界中で 500万 - 700万丁ほどのAK系ライフルが流通している[149][150]。同報告書は、これらのAKが多数の武装勢力による紛争、テロリストに使用され、発展途上国で多大な被害をもたらしていると記載している。

ソビエト連邦は冷戦期、東側友好国に対して大量のAKを供与した。また、一部の国々に対してはライセンス生産も認めた。このため、7.62mm口径のAKは莫大な数が生産されており、世界で最も大量に生産された小銃となった。特に中華人民共和国では、ソ連から購入した生産ライセンスの期限が切れた後も製造を続け、第三国の軍隊に供与、或いは売却し、中国製のAK生産量はソ連製のAKを上回ることとなった[151]。2004年に85歳の誕生日を前に、開発者ミハイル・カラシニコフは「中華人民共和国がライセンス切れにもかかわらず、AK製造を続けている。それが紛争地に出回り、AKの評価を落としているのは悲しいことだ」と、朝日新聞社の取材に述べている[152]。

カラシニコフは、この様な使用は本意ではなく、「コントロール・アームズ」キャンペーンに寄せた声明の中で、「武器の売買に関する国際的な規制が欠如しているため、小型武器は容易に世界に拡散し、国防のためだけでなく、侵略者やテロリストなど、あらゆる犯罪者に使用されている。私は、テレビで犯罪者がカラシニコフを手にしているのを見る時、どうやって彼らはこの武器を手にしたのだろうかと、自らに問い続けている」と述べている[150]。カラシニコフはAKをあくまでも国防のために設計したのであり、犯罪や紛争に使われている現状を、しばしば憂いていた[153]。

模造品の氾濫

テロリストや傭兵(非戦闘員)が使用しているのは、ほとんどがAKの非正規・コピー品である。中華人民共和国の中国北方工業公司は、ライセンス切れのため、改造箇所を根拠に自社製品としてAK系を製造し続け、中には民間向けのスポーツ射撃用のものまである。

2006年の時点で、AKの製造ライセンスを持つのは、カラシニコフが籍を置く後述のイズマッシュ製のみだが、過去にAKのライセンス生産を行っていた国々の大半は製造を継続しており、輸出もしている。さらに、AKは構造が単純で、部品の誤差を許容する設計から密造品も多く、これら不正規品を含めたAKの総数は、1億丁を軽く超えるのではないかと推測されているが、正確な生産規模は把握されていない。

日本においても、オウム真理教が発展型であるAK74を基に銃密造を企てた(自動小銃密造事件)ことが発覚したが、外観こそ模倣したものの、銃身内径を正確に切削できず、発射に危険が伴う水準のもので、警察の追及もあって量産には至らなかった。

イズマッシュのウラジミル・グロデツキーは、2006年の製品発表会で「ロシア製のAKは世界全体に流通しているうちの12%程度」と発言している。

パキスタンの連邦直轄部族地域に在るダッラ村では、旋盤などの簡単な工作機械しか持たない「村の鍛冶屋」のような工房で製造されているが、正規品と異なる材質の鋼材を用い熱処理・表面処理も不充分なため、耐久性に難があり、連射で銃身が加熱すると、部材が溶けはじめる水準の製品である。元傭兵の高部正樹は、ルーマニア製AKM(AIM)は弾倉着脱に難があり、また何弾倉分か連射すると、銃身が曲がってくると酷評されていたことを語っている。

アメリカ合衆国における流通

信頼性の高さから、アメリカ合衆国でも根強い需要があり、広く流通している。

アメリカの民生市場での流通は、1980年代にエジプト製ARMが輸入されたのが最初とされ、その後は中国製、ユーゴスラビア製のAKが輸入された。やがてストックトン銃乱射事件の影響で中国製AK輸入は規制されたが、冷戦終結に伴い東欧製AKが大量に輸入され、以後はロシア製を含む、世界各国で製造されたAKが流通することとなった[154]。

1995年には、アメリカ合衆国連邦政府がAKをアサルト・ウエポン規制法(殺傷能力の高い銃規制の時限立法)の対象とし、アメリカ国内において販売が禁止されたものの、2004年に時限法が失効したため、再び販売が再開された(詳細は、アメリカ合衆国の銃規制を参照のこと)。

2010年、フロリダ州の自動車販売店では、トラック1台につきAK-47の引換券を付けて販売したところ、大きく売り上げを伸ばし話題となった[155]。

2014年のウクライナ騒乱、ロシアのクリミア侵攻に端を発する対ロシア経済制裁では、カラシニコフ関連製品の輸入規制も含まれることとなったため、各地の銃砲店で駆け込み需要が生じて、AKの在庫が払底する騒ぎとなった[156]。

2016年、米企業カラシニコフUSAがアメリカ国内でAK-47の製造を始めると報道された[157]。そのほかにもいくつのメーカーがそれを追従し、アメリカ製AK-47を製造し始めた[158]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads