Remove ads

Louis-Philippe Ier, ou simplement Louis-Philippe, né le à Paris (France) et mort le à Claremont House, Surrey (Royaume-Uni), est le dernier roi à avoir régné en France, entre 1830 et 1848, avec le titre de « Roi constitutionnel des Français ». Bien moins traditionaliste que ses prédécesseurs, il incarna un tournant majeur dans la conception et l'image de la royauté en France.

| Louis-Philippe Ier | ||

Portrait du roi Louis-Philippe Ier avec les joyaux de la Couronne, peint par Winterhalter (1839). | ||

| Titre | ||

|---|---|---|

| Roi des Français | ||

| – (17 ans, 6 mois et 15 jours) |

||

| Couronnement | (prestation de serment) |

|

| Président du Conseil | Lui-même Jacques Laffitte Casimir Perier Duc de Dalmatie Comte Gérard Duc de Bassano Duc de Trévise Duc de Broglie Adolphe Thiers Comte Molé François Guizot |

|

| Prédécesseur | Lui-même (lieutenant-général du royaume) Henri V (non proclamé) Charles X (roi de France) |

|

| Successeur | Louis-Napoléon Bonaparte (indirectement, président de la IIe République) | |

| Président du Conseil des ministres français | ||

| – (3 mois et 2 jours) |

||

| Monarque | Lui-même | |

| Gouvernement | Ministère provisoire du 1er août 1830 Gouvernement Louis-Philippe Ier |

|

| Prédécesseur | Duc de Mortemart | |

| Successeur | Jacques Laffitte | |

| Lieutenant général du royaume de France | ||

| – (9 jours) |

||

| Monarque | Charles X Louis XIX (non proclamé) Henri V (non proclamé) |

|

| Prédécesseur | Charles-Philippe, comte d'Artois (1814) | |

| Successeur | Aucun | |

| Biographie | ||

| Dynastie | Maison d’Orléans | |

| Nom de naissance | Louis-Philippe d’Orléans | |

| Surnom | Le Roi des barricades[N 1] Le Roi-Citoyen Le Roi bourgeois |

|

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Palais-Royal, Paris (France) | |

| Date de décès | (à 76 ans) | |

| Lieu de décès | Claremont House, Surrey (Royaume-Uni) |

|

| Sépulture | Chapelle royale de Dreux | |

| Père | Louis-Philippe d’Orléans, duc d'Orléans | |

| Mère | Marie-Adélaïde de Bourbon | |

| Conjoint | Marie-Amélie de Bourbon-Siciles | |

| Enfants | Ferdinand-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans Louise d'Orléans, reine des Belges Marie d'Orléans, duchesse de Wurtemberg Louis d'Orléans, duc de Nemours Françoise d'Orléans, Mademoiselle de Montpensier Clémentine d'Orléans, duchesse en Saxe François d'Orléans, prince de Joinville Charles d'Orléans, duc de Penthièvre Henri d'Orléans, duc d'Aumale Antoine d'Orléans, duc de Montpensier |

|

| Héritier | Ferdinand-Philippe d'Orléans (1830-1842) Philippe d'Orléans (1842-1848) |

|

| Religion | Catholicisme | |

| Résidence | Palais-Royal (1830-1831) Palais des Tuileries (1831-1848) Claremont House (1848-1850) |

|

|

|

||

|

|

||

|

||

| Monarques de France | ||

| modifier |

||

Premier prince du sang sous la Restauration (car descendant de Louis XIII), le prince Louis-Philippe a, au cours de sa vie, porté successivement les titres de duc de Valois (1773-1785), duc de Chartres (1785-1790) et enfin celui de duc d’Orléans (1793-1830) avant d’accéder à la couronne en 1830, son cousin Charles X ayant été renversé par les « Trois Glorieuses », des 27, 28 et .

Dix-huit ans à la tête d’un royaume en profondes mutations sociales, économiques et politiques, Louis-Philippe – par la monarchie de Juillet – a tenté de pacifier une Nation profondément divisée avec les armes de son époque : mise en place d’un régime parlementaire, accession de la bourgeoisie aux affaires manufacturières et financières, permettant un essor économique de première importance en France (révolution industrielle).

La branche cadette des Bourbons, la maison d’Orléans, accède alors au pouvoir. Louis-Philippe n’est pas sacré roi de France mais intronisé roi des Français. Son règne, commencé avec les barricades de la révolution de 1830, s’achève en 1848 par d’autres barricades, qui le chassent pour instaurer la Deuxième République. La monarchie de Juillet, qui a été celle d’un seul roi, marque en France la fin de la royauté. Elle fait suite à la monarchie dite « conservatrice » que constitue la Restauration entre 1814 et 1830. La monarchie de Juillet est dite « libérale », et le monarque doit renoncer à la monarchie absolue de droit divin (absolutisme). L’idéal du nouveau régime est défini par Louis-Philippe répondant à la fin de à l’adresse que lui envoie la ville de Gaillac : « Nous chercherons à nous tenir dans un juste milieu, également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal »[1]. Cependant, la chute du régime qu’il a fait naître a pour principales causes d'une part la paupérisation des « classes laborieuses » (paysans et ouvriers) et d'autre part le manque de compréhension de la part des élites de la monarchie de Juillet pour les aspirations de l’ensemble de la société française.

Après une agitation, le roi remplace le ministre François Guizot par Adolphe Thiers, qui propose la répression. Reçu avec hostilité par la troupe stationnée au Carrousel, devant le palais des Tuileries, le roi se résout à abdiquer en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, comme nouveau roi sous le nom de Louis-Philippe II, en confiant la régence à sa belle-fille, Hélène de Mecklembourg-Schwerin, mais en vain. La Deuxième République est officiellement proclamée dans la foulée.

Louis-Philippe se voulait être un « roi citoyen » à l'écoute du pays réel, appelé au trône et lié au pays par un contrat dont il voulait tirer sa légitimité. Cependant, il n'a pas répondu au désir d’élargissement du corps électoral, pour les plus conservateurs en baissant le cens, pour les plus progressistes en établissant le suffrage universel.

Remove ads

Naissance et éducation

Louis-Philippe d'Orléans est né au Palais-Royal à Paris le et il est ondoyé le même jour par André Gautier, docteur en Sorbonne et aumônier du duc d'Orléans, en présence de Jean-Jacques Poupart, curé de l'église Saint-Eustache à Paris et confesseur du roi[2].

Petit-fils de Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans (lui-même petit-fils de Philippe d'Orléans, « Le Régent »), il est le fils de Louis Philippe Joseph d'Orléans, duc de Chartres (1747-1793), (connu plus tard sous le nom de « Philippe Égalité ») et de Louise Marie-Adélaïde de Bourbon, Mademoiselle de Penthièvre (1753-1821). Il est titré duc de Valois de sa naissance à la mort de son grand-père en 1785, puis, son père ayant relevé le titre de duc d'Orléans, duc de Chartres.

Le , Louis-Philippe d'Orléans, est baptisé le même jour que son frère Antoine d'Orléans, dans la chapelle royale du château de Versailles par l'évêque de Metz et grand aumônier de France Louis-Joseph de Montmorency-Laval en présence d'Aphrodise Jacob, curé de l'église Notre-Dame de Versailles : son parrain est le roi Louis XVI et sa marraine est la reine Marie-Antoinette[3].

Son éducation est dans un premier temps confiée à la marquise de Rochambeau, nommée gouvernante et à Madame Desroys, sous-gouvernante[4]. À l'âge de cinq ans, le jeune duc de Valois passe entre les mains du Chevalier de Bonnard nommé sous-gouverneur en [4]. À la suite des intrigues de la comtesse de Genlis, proche du duc et de la duchesse de Chartres, Bonnard est congédié au début de l'année 1782, alors que la comtesse de Genlis est nommée Gouvernante des enfants royaux. Cette dernière, adepte d’une pédagogie rousseauiste et moralisatrice, subjugue Louis-Philippe qui confie dans ses Mémoires[5] qu'en dépit de sa sévérité, il a été adolescent quasiment amoureux d’elle[6].

Partisan de la Révolution

Comme son père le duc d'Orléans, Louis-Philippe, devenu duc de Chartres en 1785, est un partisan de la Révolution française. Sous l'influence de sa gouvernante, Madame de Genlis, il entre au club des jacobins et soutient notamment la formation de la Constitution civile du clergé[4].

Entamant une carrière militaire, le duc de Chartres prend le commandement le , du 14e régiment de dragons avec le grade de colonel. Il est promu maréchal de camp le , puis il participe à la tête de la 4e brigade en tant que lieutenant général aux batailles de Valmy, Jemappes où il joue un rôle non négligeable en évitant la retraite du centre lors du premier assaut, et Neerwinden (son titre de lieutenant-général au service des armées républicaines lui vaut d'ailleurs son inscription sur l’arc de triomphe de l'Étoile)[7]. Neerwinden a cependant été une défaite malgré le talent de stratège du duc de Chartres, dont la cause proviendrait de mesures néfastes décrétées par la Convention qui ont provoqué une désorganisation et une insubordination de l'armée. À la suite de la bataille de Valmy, il est dépêché à Paris pour porter la nouvelle de la victoire. Arrivé le 22 ou 23 septembre, il y est informé de sa nomination comme gouverneur de Strasbourg. Il obtient de Danton, ministre de la Justice et alors de facto premier personnage du régime, son maintien dans l'armée active, que lui avait refusé le ministre de la Guerre Servan, et passe sous le commandement du général Dumouriez[8]. Le doute sur la République s'installe pour lui-même et son chef le général Dumouriez ; ils pensent à installer une monarchie constitutionnelle.

Durant les batailles de Valmy, il tente de persuader son père de ne pas participer au procès de Louis XVI. Philippe Égalité vote cependant la mort du roi. La responsabilité du régicide de son père lui reste pourtant imputée : il a, par la suite, été regardé avec hostilité par les émigrés royalistes[9].

En , il rejoint la Belgique à la suite de son chef, le général Dumouriez, après une tentative de putsch contre la Convention qui les mène à se ranger du côté des Autrichiens[10].

Proscrit

Il est proscrit par le gouvernement révolutionnaire, accusé de collusion avec le « traître » Dumouriez. Pendant la Terreur, son père est jugé et exécuté le . Il passe en Suisse où il exerce le métier de professeur au collège de Reichenau dans les Grisons sous le nom de Chabaud-Latour mais sa fausse identité est démasquée, l'obligeant encore à émigrer. Les années suivantes, toujours sous un nom d'emprunt, il visite les pays scandinaves, part pour une expédition en Laponie qui le conduit jusqu'au cap Nord. « Premier Français à gagner le cap Nord, il en garde fierté et envoie en 1838, une frégate porter sur les lieux son buste »[11] en bronze[12].

En 1796, le Directoire consent à la libération des deux jeunes frères de Louis-Philippe à la condition que celui-ci s'embarque aux États-Unis avec eux. Ils s'installent à Philadelphie, puis effectuent un périple « authentiquement aventureux »[13] de quatre mois au nord-est du pays. Entre le printemps 1798 et l'automne 1799, ils séjournent à La Havane avant d'en être chassés par le gouvernement espagnol, désireux de se rapprocher du Directoire. L’arrivée au pouvoir de Bonaparte ne met pas fin à son exil durant l’Empire, et Louis-Philippe et ses frères s'installent en Angleterre en [4].

En 1809, Louis-Philippe met fin à de vagues projets de mariage avec la fille du roi George III, Élisabeth de Hanovre, qui rencontrent de nombreuses difficultés[14]. Il se réfugie en Sicile et épouse le 25 novembre 1809 Amélie de Bourbon (1782-1866), princesse des Deux-Siciles et fille du roi Ferdinand Ier des Deux-Siciles (elle est la nièce de Marie-Antoinette, sœur de sa mère et donc cousine de Louis XVII et de Madame Royale). Le couple s'installe alors à Palerme, au palais d'Orléans, et ils ont dix enfants.

Par deux fois en 1808 et 1810, Louis-Philippe tente de prendre les armes en Espagne contre les armées napoléoniennes mais voit ses projets contrariés par le refus du gouvernement britannique[4].

Prince du sang (1814-1830)

Après l’abdication de Napoléon Bonaparte en 1814, Louis-Philippe rentre vivre en France, où il reçoit le titre de duc d’Orléans que portait son père, et se voit restituer le Palais-Royal.

Sous la Restauration, les règnes de Louis XVIII et de Charles X, la popularité de Louis-Philippe grandit. Il incarne une opposition mesurée à la politique des ultras du royalisme et ne rejette pas l'intégralité de la Révolution française. Opposition qui s'illustre notamment par sa réprobation de la Terreur blanche et son exil volontaire en Angleterre entre 1815 et 1817[4]. Il est nommé par le roi colonel général des hussards.

Louis-Philippe prend garde à se conduire modestement et bourgeoisement, envoyant ses fils au lycée Henri-IV. Néanmoins, cette « comédie des manières simples » ne correspond qu’imparfaitement au caractère de Louis-Philippe, qui possède l'« orgueil de sa race » et est entiché de sa naissance[15]. Au lendemain de la mort de Louis XVIII, il obtient ainsi le rang d'altesse royale accordé par Charles X.

Reconstitution du patrimoine

Le 20 mai 1814, Louis XVIII rend à Louis-Philippe par ordonnance les biens qui n'ont pas été vendus ou confisqués durant la période révolutionnaire. Le père de Louis-Philippe a laissé à sa mort de nombreuses créances. Excellent dans la défense de ses droits, Louis-Philippe fait dresser des inventaires pour accepter les successions et ne paie que les dettes dont la validité a été reconnue. Des biens sans titres lui sont aussi attribués. Il réalise ceci par l'intermédiaire de la justice et à l'aide de son avocat Dupin. Le décès de sa mère en 1821 et de sa tante la duchesse de Bourbon en 1822 accroît aussi sa fortune[16]. Plus tard, grâce au nouveau roi Charles X, il est le plus grand des indemnisés de la loi du milliard aux émigrés de 1825[9]. Il agrandit, lors du règne du nouveau roi, sa résidence de Neuilly. Il s'impose, ainsi, comme un grand négociateur faisant fructifier son patrimoine[17].

Dans les années 1820, il commande au peintre Horace Vernet des tableaux représentant les batailles des guerres de la révolution ou des guerres napoléoniennes, auxquelles il a lui-même participé, comme à Valmy. Ces toiles sont aujourd'hui conservées à la National Gallery à Londres[18].

- Batailles par Horace Vernet, années 1820

- La Bataille de Jemappes (1821).

- La Bataille de Montmirail (1822).

- La Bataille de Hanau (1824).

- La Bataille de Valmy (1826).

Remove ads

« Trois Glorieuses »

Après une longue période d’agitation ministérielle, parlementaire et journalistique, le roi Charles X tente par un coup de force constitutionnel de freiner les ardeurs des députés libéraux par ses ordonnances de Saint-Cloud du . En réponse, des Parisiens se soulèvent, dressent des barricades dans les rues, et affrontent les forces armées, commandées par le maréchal Marmont, au cours de combats qui font environ 200 morts chez les soldats et près de 800 chez les insurgés[19],[N 2]. L'émeute se transforme rapidement en insurrection révolutionnaire.

Pendant la nuit du 28 au , de nouvelles barricades ont été élevées. Le jeudi 29, à l’aube, Marmont a dû se concentrer sur une bande qui va du Louvre à l’Étoile en passant par les Tuileries et les Champs-Élysées.

Pendant ce temps le nombre des combattants parisiens augmentait sans cesse. Les gardes nationaux et les citoyens qui avaient des armes se réunirent le plus régulièrement possible afin d'organiser la défense et l'attaque. Les élèves de l’École polytechnique se réunirent en uniforme sur la place de l'Odéon, et partirent de là pour attaquer la caserne Babylone, enlever un convoi de munitions que l'on envoyait à la Garde pour ensuite se répandre dans Paris en combattant comme ils l'entendaient, chacun de son côté. Le gouverneur des Invalides fit prévenir le duc de Raguse que toute la population du Gros-Caillou était en armes et se portait sur l'École militaire, d'où elle pouvait couper les communications des troupes royales avec Saint-Cloud par le pont d'Iéna.

Dans la matinée, le 5e et le 53e régiments de ligne, qui tiennent la place Vendôme, passent aux insurgés[N 3]. Le 50e de ligne se trouvait alors dans les rues de Castiglione et de Rivoli fut pressé d'imiter l'exemple. Le colonel Maussion, qui le commandait, se porta auprès de deux pièces de canon qu'il avait fait mettre en batterie à l'entrée de la rue Castiglione et menaça de faire feu si l'on s'avançait, et parvint à contenir la foule. Le 15e léger et le 50e de ligne furent envoyés aux Champs-Élysées afin de les isoler du peuple.

Sur les onze heures, une colonne nombreuse d'insurgés s'avançait par la rue de Richelieu. Elle s'arrêta à la hauteur du passage Saint-Guillaume, et de là fit un feu assez vif sur tout ce qui se trouvait devant elle. Les défections entraînent l’effondrement du dispositif militaire : pour colmater la brèche, Marmont doit dégarnir le Louvre et les Tuileries. Les Parisiens rassemblés sur la place Saint-Germain-l'Auxerrois ne voyant plus personne occuper la colonnade, et apprenant que les Suisses avaient quitté le Louvre, s'en étaient fait ouvrir les portes. Les Suisses, après avoir riposté par un feu de bataillon, s'étaient portés en désordre sur le Carrousel alors qu'une partie des Parisiens débouchait à leur suite, tandis que l'autre gagnait les Tuileries. Les troupes royales se replient alors jusqu'à la place Louis XV et continuant leur repli, elles tombent sur une barricade avenue de Marigny avant d'apprendre qu'une forte colonne, composée des habitants de Neuilly, Courbevoie, et villages circonvoisins, se dirigeait sur le bois de Boulogne afin d'en occuper les portes, et de couper sa communication avec Saint-Cloud. Le général Saint-Chamans, qui était à la barrière de l'Étoile, se dirigea sur ce rassemblement, qui se dissipa après quelques coups de canon. Pendant ce temps le 15e léger, le 50e de ligne et le 1er régiment de la Garde furent dirigés sur Saint-Cloud par le quai de Chaillot tandis que le reste des troupes royales refluaient en désordre à travers les Champs-Élysées jusqu’à la barrière de l'Étoile ou elles prirent position et occupèrent une partie du faubourg du Roule. Dans la soirée, l’insurrection est maîtresse de Paris et les débris de l’armée royale ont pris position du pont de Neuilly au pont de Sèvres afin de protéger Saint-Cloud ou était située la résidence royale.

Abdication de Charles X et hésitation

[20]Le troisième et dernier jour de l’insurrection, le , Charles X — qui ne bénéficie pas de l'appui de ses meilleures troupes, celles-ci étant à Alger[21] — cède aux insurgés : il renvoie le ministre Polignac, et nomme Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart de Mortemart, un modéré, comme chef du gouvernement. Mais lorsque celui-ci arrive face aux révolutionnaires, le 30, il est déjà trop tard : Charles X est déjà déchu, et la commission municipale, devenue gouvernement provisoire annonce déjà que « Charles X a cessé de régner sur la France ».

Horace Vernet, 1832

Château de Versailles[22].

Le , Charles X, retiré à Rambouillet, abdique, et convainc son fils - le dauphin - de contresigner cette abdication. Il confie à son cousin le duc d’Orléans la tâche d’annoncer que son abdication se fait donc au profit de son petit-fils le duc de Bordeaux (futur « comte de Chambord »), faisant du duc d’Orléans le régent (cf. « Abdication de Charles X »).

Rien n’ayant été prévu, commence alors une course entre différentes idées de successeur. Certains hurlent le nom de Napoléon, d’autres avancent aux cris de la République, dont La Fayette serait l’espoir, mais ces deux solutions font peur. Aussi, bien que les Bourbons semblent définitivement ne plus avoir d’avenir, d’autres, tel que Thiers, Mignet, Casimir Périer ou Laffite sont partisans d’une alternative royaliste orléaniste, en faveur du duc d’Orléans, assez populaire, et la France hésite[20].

Thiers, comme beaucoup de députés, ne croit pas que l’instauration d’un régime républicain stable soit possible : il va tout faire alors, avec d’autres tels que Mignet, pour doubler les républicains sur la ligne, en faveur de la cause orléaniste. Laffite et Thiers évoquent par conséquent le nom du Duc d'Orléans. Reste à convaincre ledit prince. Thiers y parvient, sans grande difficulté[23], par l’intermédiaire de la sœur cadette du duc d’Orléans, Madame Adélaïde. Les députés nomment, alors le duc d’Orléans Lieutenant-général du royaume, titre qu’il accepte, non sans réserve, le . Pour se faire accepter le duc d'Orléans se présente comme étant proche des valeurs de la révolution mais sa légitimité est contesté par les Bonapartistes et les Républicains[24].

Lieutenance-générale

Le , les députés libéraux présents dans la capitale sont parvenus, avec la complicité de La Fayette, à dompter l'insurrection républicaine qui avait chassé Charles X et s'était rendue maîtresse de la capitale, en proclamant Louis-Philippe d'Orléans lieutenant général du royaume.

En France, le titre de lieutenant général du royaume a été attribué, à de rares périodes de l'histoire, à des princes qui ont exercé l'autorité royale en cas d'absence ou d'empêchement du roi légitime. Ainsi, lors de la Première Restauration en 1814, le comte d'Artois, qui avait précédé Louis XVIII à Paris, avait-il pris le titre de lieutenant général du royaume. Au sortir des journées de juillet, la formule est choisie car elle n'insulte pas l'avenir. En évitant de dire de qui Louis-Philippe tient ses pouvoirs – de Charles X ? de la Chambre des députés ? – on évite aussi d'entrer trop vite dans des querelles d'ordre constitutionnel pour s'accorder sur ce qui, à cet instant, apparaît comme le plus grand dénominateur commun entre factions rivales et aspirations contradictoires : la personne de Louis-Philippe.

Le jour même, Louis-Philippe a envoyé au Havre le capitaine de vaisseau Dumont d'Urville avec l'ordre d'affréter les deux plus grands paquebots américains qu'il pourrait trouver et de les conduire à Cherbourg[25]. Le préfet maritime de Cherbourg est destinataire d'une dépêche secrète qui lui indique la destination des paquebots et lui recommande que « S.M. le roi Charles X et sa famille soient environnés des marques du plus grand respect tant à Cherbourg qu'à bord des bâtiments ». Enfin, Louis-Philippe a désigné les commissaires chargés d'accompagner le roi sur le chemin de l'exil : Odilon Barrot, le maréchal Maison, Auguste de Schonen et le duc de Coigny[26].

Avènement d'un nouveau régime

Rentré à Rambouillet, le général de Girardin rapporte à Charles X la réponse de Louis-Philippe. Sur le conseil de Marmont, le roi va tenter une dernière manœuvre en abdiquant au profit de son petit-fils pour essayer de sauver la dynastie.

Mais le lieutenant-général refuse d'introniser le jeune duc de Bordeaux, et ainsi enterre le règne virtuel d'« Henri V »[27]. Par la suite, Louis-Philippe a invoqué trois raisons différentes pour avoir refusé de reconnaître la double abdication de Charles X et de son fils :[réf. nécessaire]

- les révolutionnaires ne voulaient plus des Bourbons et il était impossible de prétendre leur en imposer un, quel qu'il soit (« Je me serais fait chasser avec eux ») : de fait, Louis-Philippe, élevé au trône « quoique Bourbon », aura eu du mal à échapper lui-même à ce rejet[pas clair][28] ;

- le jeune duc de Bordeaux aurait été sous l'influence de sa famille, en particulier sa mère, la fantasque duchesse de Berry ;

- enfin, la santé délicate du duc de Bordeaux et les soupçons que son déclin éventuel aurait fait peser sur Louis-Philippe. (« À la moindre colique, on m'aurait accusé de l'avoir empoisonné »).

Le , le lieutenant général accorde, sur sa cassette personnelle, une pension de 1 500 francs à l'auteur de La Marseillaise, Rouget de Lisle. Il promeut au grade de sous-lieutenant tous les élèves de l'École polytechnique qui se sont battus durant les Trois Glorieuses et décerne des décorations aux étudiants des facultés de droit et de médecine qui s'y sont distingués. De manière plus contestable, il nomme le baron Pasquier, qui a servi tous les régimes précédents, à la présidence de la Chambre des pairs, accorde au duc de Chartres le droit de siéger à la Chambre des pairs[29] et au duc de Nemours la grand-croix de la Légion d'honneur. Le , il décide que le coq gaulois ornera la hampe des drapeaux de la garde nationale[30].

Au palais du Luxembourg, les pairs ne peuvent que constater leur absence de prise sur le cours des événements. Chateaubriand fait un discours dans lequel il se prononce en faveur d'Henri V et contre le duc d'Orléans[31]. Par 89 voix sur 114 présents (sur les 308 pairs ayant voix délibérative), la Chambre haute adopte la déclaration des députés avec un léger changement concernant les nominations de pairs faites par Charles X, pour lesquelles elle s'en remet à la haute prudence du prince lieutenant général.

Remove ads

Intronisation

Les modalités de la cérémonie d'intronisation du nouveau roi sont arrêtées le dimanche :

- Louis-Philippe voudrait régner sous le nom de Philippe VII[32]. Cette position est défendue avec ardeur par la duchesse d'Orléans et soutenue par les doctrinaires, partisans de la continuité entre la Restauration et la monarchie de Juillet (V. supra). Mais elle est rejetée par les révolutionnaires modérés et, a fortiori, par les républicains. Ceux-ci obtiennent gain de cause, grâce à l'appui de La Fayette : le nouveau roi portera donc le nom de Louis-Philippe Ier[33].

- Les expressions « Par la grâce de Dieu… » et « L'an de grâce… », quoique défendues par le duc de Broglie, sont écartées comme trop réminiscentes de l'Ancien Régime et mal accordées au nouveau dogme de la souveraineté nationale, source de la légitimité de la nouvelle monarchie ; il en va de même du terme de « sujets », remplacé par celui de « concitoyens »[34].

- Pour les armoiries, la gauche voudrait que Louis-Philippe renonce aux fleurs de lys des armes de France. Mais le roi refuse catégoriquement. Il ne prend pas les pleines armes de France que portait Charles X, mais conserve celles de la maison d'Orléans, de France au lambel d'argent, qui figureront désormais sur le sceau officiel de l'État[35].

La cérémonie de proclamation officielle de la monarchie de Juillet se déroule le au palais Bourbon, dans la salle provisoire des délibérations de la Chambre des députés[36], pavoisée de drapeaux tricolores. Trois tabourets ont été placés devant le trône, à côté duquel sont disposés, sur des coussins, les quatre symboles de la royauté : la couronne, le sceptre, le glaive et la main de justice. Dans l'hémicycle, on a installé à droite les quelque quatre-vingt-dix pairs présents, en costume de ville, à la place des députés légitimistes qui boudent la cérémonie, tandis que le centre et la gauche sont occupés par les députés. Aucun des diplomates accrédités à Paris ne paraît dans les tribunes réservées au corps diplomatique.

À deux heures de l'après-midi, Louis-Philippe, escorté de ses deux fils aînés, le duc de Chartres et le duc de Nemours, paraît sous les acclamations. Tous trois sont en uniforme, sans autre décoration que le grand cordon de la Légion d'honneur. Le duc d'Orléans salue l'assemblée et prend place sur le tabouret central, devant le trône, ayant ses fils de part et d'autre puis, ayant fait asseoir, il se couvre, conformément aux anciens usages monarchiques. Le président de la Chambre des députés, Casimir Perier, donne lecture de la déclaration du , après quoi le président de la Chambre des pairs, le baron Pasquier, apporte l'acte d'adhésion de la chambre haute. Louis-Philippe déclare alors accepter sans restriction ni réserve « les clauses et engagements [de ces deux actes] […] et le titre de roi des Français » et qu'il est prêt à jurer de les observer. Le garde des sceaux, Dupont de l'Eure, lui présente la formule de serment, inspirée de celle de 1791, que Louis-Philippe, se découvrant et levant la main droite, prononce d'une voix forte :

« En présence de Dieu[37], je jure d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle, avec les modifications exprimées dans la déclaration ; de ne gouverner que par les lois ; de faire rendre bonne et exacte justice à chacun selon son droit, et d'agir en toutes choses dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. »

L'assemblée acclame alors le nouveau roi tandis que trois maréchaux et un général d'Empire viennent lui présenter les attributs de la royauté : la couronne pour Macdonald, le sceptre pour Oudinot, le glaive pour Mortier et la main de justice pour Molitor. Montant ainsi sur le trône à l'âge de 57 ans, Louis-Philippe s'y assoit et prononce un bref discours. Il entre ensuite au Palais-Royal en compagnie de ses fils, sans escorte et en distribuant force poignées de main sur le chemin.

Suscitant l'enthousiasme des partisans du nouveau régime[38], la cérémonie est l'objet des sarcasmes de ses adversaires[39]. Elle marque le point de départ officiel de la monarchie de Juillet : en une dizaine de jours, l'insurrection populaire a donc été confisquée au profit du duc d'Orléans par Thiers, Laffitte et leurs amis, avec la bénédiction de La Fayette. Le nouveau régime, fruit d'un compromis bâtard, mécontente aussi bien les républicains, qui lui reprochent son absence de ratification populaire, que les légitimistes, qui n'y voient qu'une usurpation. Mais, au fond, la monarchie de Juillet n'est pas si mal accordée à l'état de l'opinion. Le peuple qui s'est révolté contre les Bourbons ne l'a pas fait pour établir la république, et la petite poignée d'activistes qui a attisé l'incendie le sait bien ; il s'est soulevé aiguillonné avant tout, comme l'a bien vu Thiers, par la haine du « parti prêtre », que Charles X et Polignac avaient paru installer au pouvoir. Quant à la bourgeoisie des villes et aux anciennes notabilités de l'Empire, ils ont cherché, à la faveur du mouvement, à prendre leur part d'un pouvoir qu'ils jugeaient de plus en plus confisqué, sous la Restauration, au profit d'une aristocratie réduite à sa fraction ultra. De ce double point de vue, la monarchie de Juillet, qui s'affiche résolument laïque et va faire la part belle à la bourgeoisie, répond aux aspirations du pays.

Installation du nouveau régime

Sous les ricanements des légitimistes[40], le « roi-citoyen » distribue force poignées de main à la foule ; devant le Palais-Royal, ce sont en permanence des attroupements qui réclament à tout bout de champ Louis-Philippe pour lui faire chanter La Marseillaise ou La Parisienne. Mais, comme l'a bien compris le chansonnier Béranger[41], le roi joue un rôle de composition et ne tarde pas à jeter le masque.

Les révolutionnaires se retrouvent au sein de clubs populaires, se réclamant des clubs de la révolution de 1789, dont plusieurs prolongent des sociétés secrètes républicaines[42]. On y réclame des réformes politiques ou sociales, et l'on y demande la condamnation à mort des quatre ministres de Charles X qui ont été arrêtés alors qu'ils cherchaient à quitter la France (voir l'article Procès des ministres de Charles X). Les grèves, les manifestations se multiplient et aggravent le marasme économique.

Pour relancer l'activité, le gouvernement fait voter, à l'automne 1830, un crédit de 5 millions pour financer des travaux publics, prioritairement des routes[43]. Puis, face à la multiplication des faillites et à la montée du chômage, surtout à Paris, le gouvernement propose d'accorder une garantie de l'État aux prêts aux entreprises en difficulté dans une enveloppe de 60 millions ; en définitive, la Chambre vote au début octobre un crédit de 30 millions destiné à des subventions[44].

Le , la monarchie de Juillet doit affronter son premier scandale avec la mort du dernier prince de Condé, retrouvé pendu à l'espagnolette de la fenêtre de sa chambre au château de Saint-Leu. Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie sont accusés sans preuve par les légitimistes de l'avoir fait assassiner pour permettre à leur fils, le duc d'Aumale, institué son légataire universel, de mettre la main sur son immense fortune[45].

Les partisans de « Henri V », qui contestent la légitimité de l'accession au trône de Louis-Philippe, font partie des légitimistes qu'on désigne comme les henriquinquistes. En effet, les « vrais » légitimistes considèrent que Charles X est toujours roi et que son abdication est nulle, Louis-Philippe étant considéré comme un usurpateur. Sa légitimité est non seulement remise en cause par le comte de Chambord, mais aussi par les Républicains. Louis-Philippe gouverne donc au centre regroupant la tendance royaliste (orléaniste) et libérale[46].

Le , Louis-Philippe passe en revue la Garde nationale de Paris qui l'acclame. « Cela vaut mieux pour moi que le sacre de Reims ! », s'écrie-t-il en embrassant La Fayette. Le , le nouveau régime décide que des récompenses seront accordées à tous les blessés des « Trois Glorieuses » et crée une médaille commémorative pour les combattants de la révolution de Juillet. En octobre, le gouvernement présente un projet de loi destiné à indemniser à concurrence de 7 millions les victimes des journées de Juillet[47].

Le , le roi a décidé que les armes de la maison d'Orléans (de France au lambel d'argent) orneront désormais le sceau de l'État. Les ministres perdent les appellations de Monseigneur et la qualification d’Excellence pour devenir Monsieur le ministre. Le fils aîné du roi est titré duc d'Orléans et prince royal ; les filles et la sœur du roi sont princesses d'Orléans[48].

Sont adoptées et promulguées des lois revenant sur des mesures impopulaires prises sous la Restauration. La loi d'amnistie de 1816, qui avait condamné à la proscription les anciens régicides, est abrogée, à l'exception de son article 4, qui condamne au bannissement les membres de la famille Bonaparte. L'église Sainte-Geneviève est de nouveau retirée au culte catholique le et retrouve, sous le nom de Panthéon, sa vocation de temple laïc dédié aux gloires de la France. Une série de restrictions budgétaires frappent l’Église catholique[49], cependant qu'est abrogée, le , la « loi sur le sacrilège » de 1825, qui punissait de mort les profanateurs d'hosties consacrées[50].

Ministère Laffitte

« Si le chef doit être M. Laffitte, confie Louis-Philippe au duc de Broglie, j'y consens pourvu qu'il soit lui-même chargé de choisir ses collègues, et je préviens d'avance que, ne partageant pas son opinion, je ne saurais lui promettre de lui prêter secours »[51]. On ne saurait être plus clair ; pourtant, la formation du cabinet donne lieu à de longues tractations et Laffitte, trompé par les marques d'amitié que lui prodigue le roi, croit que ce dernier lui accorde une véritable confiance.

Le procès des ex-ministres de Charles X se déroule du 15 au devant la Chambre des pairs, cernée par l'émeute qui réclame leur mort. Condamnés à la détention perpétuelle, assortie de la mort civile pour Polignac, les ministres échappent au lynchage grâce à la présence d'esprit du ministre de l'Intérieur, Montalivet, qui parvient à les mettre en sécurité au fort de Vincennes. La Garde nationale maintient le calme dans Paris, affirmant son rôle essentiel de milice bourgeoise du nouveau régime.

Le 15 décembre, la présentation de la liste civile du roi – qui atteint le montant colossal de 18 millions de francs – provoque un tollé tel qu’elle doit être retirée[52].

Les émeutes qui ont lieu à Paris les 14 et vont provoquer la chute du ministère. Elles trouvent leur origine dans la célébration, le 14, d'un service funèbre organisé à Saint-Germain-l'Auxerrois par les légitimistes en mémoire du duc de Berry. La cérémonie religieuse prend en réalité un tour nettement plus politique, celui d'une manifestation en faveur du « comte de Chambord ». Les révolutionnaires y voient une provocation intolérable, envahissent l'église et la mettent à sac. Le lendemain, la foule saccage une nouvelle fois l'archevêché, déjà dévasté lors des « Trois Glorieuses », avant de piller plusieurs églises. Le mouvement s'étend à la province où des séminaires et des palais épiscopaux sont pillés dans plusieurs villes.

Le gouvernement s'abstient de réagir énergiquement. Le préfet de la Seine, Odilon Barrot, le préfet de police, Jean-Jacques Baude, le commandant de la Garde nationale de Paris, le général Mouton, restent passifs[53]. Et quand le gouvernement prend enfin des mesures, c'est pour faire arrêter l'archevêque de Paris, Hyacinthe-Louis de Quélen, le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, et d'autres prêtres accusés, avec quelques notables royalistes, de s'être livrés à des provocations[réf. nécessaire].

Pour calmer les esprits, Laffitte, appuyé par le prince royal, propose au roi une étrange parade : supprimer les fleurs de lys sur le sceau de l'État. Louis-Philippe tente de se dérober, mais il finit par signer l'ordonnance du qui substitue aux armes de la maison d'Orléans un écu portant un livre ouvert avec les mots Charte de 1830. Il faut ensuite faire gratter les fleurs de lys sur les carrosses du roi, sur les bâtiments officiels, etc. Louis-Philippe s'est fait violence, mais pour Laffitte, c'est une victoire à la Pyrrhus : de ce jour, le roi est résolu à se débarrasser de lui sans plus attendre.

Ministère Casimir Perier

Le , Laffitte est donc remplacé par la principale figure du parti de la résistance, Casimir Perier. La formation du nouveau ministère a donné lieu à de délicates tractations avec Louis-Philippe, peu soucieux d'affaiblir son pouvoir et qui se méfie de Perier. Mais Perier a fini par imposer ses conditions, qui tournent autour de la prééminence du président du Conseil sur les autres ministres et la possibilité pour lui de réunir, en l'absence du roi, des conseils de cabinet[54]. Perier a en outre exigé que le prince royal, qui professe des idées libérales avancées, cesse de participer au Conseil des ministres. Pour autant, Perier ne veut pas l'abaissement de la couronne, dont il souhaite au contraire rehausser le prestige, contraignant par exemple Louis-Philippe à quitter sa demeure familiale, le Palais-Royal, pour s'installer dans le palais des rois, les Tuileries ().

Le , Perier prend la parole devant la Chambre des députés pour présenter une sorte de déclaration de politique générale : « Il importe, dit-il, que le cabinet nouvellement constitué vous fasse connaître les principes qui ont présidé à sa formation, et qui dirigent sa conduite. Il faut que vous votiez en connaissance de cause, et que vous sachiez à quel système de politique vous prêtez appui »[55]. Les principes qui ont présidé à la formation du gouvernement sont ceux de la solidarité ministérielle et de l'autorité du gouvernement sur l'administration. Les principes que le gouvernement entend mettre en œuvre sont, sur le plan intérieur, « les principes mêmes de notre révolution » : « le principe de la révolution de Juillet […] ce n'est pas l'insurrection, […] c'est la résistance[56] à l'agression du pouvoir »[55], et, sur le plan extérieur, « une attitude pacifique et le respect du principe de non-intervention »[55].

Dans la deuxième quinzaine de [57], Louis-Philippe, accompagné du maréchal Soult, effectue un voyage officiel en Normandie et en Picardie, où il est chaleureusement accueilli. Du au 1er juillet, avec ses deux fils aînés, le prince royal et le duc de Nemours, ainsi que le comte d'Argout, il effectue une tournée dans l'Est de la France, où les républicains et les bonapartistes sont nombreux et actifs. Le roi s'arrête successivement à Meaux, Château-Thierry, Châlons, Valmy, Verdun, Metz[58], Nancy[59], Lunéville, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Besançon et Troyes. Le voyage est un succès et donne à Louis-Philippe l'occasion d'affirmer son autorité[60].

Le , à Saint-Cloud, Louis-Philippe a signé une ordonnance qui dissout la Chambre des députés, fixe la date des élections au et convoque les chambres pour le . Le , à Colmar, une nouvelle ordonnance a avancé cette date au [61].

Les élections générales ont lieu sans incident, selon la nouvelle loi électorale du . Le résultat déçoit Louis-Philippe et Casimir Perier : près de la moitié des députés sont de nouveaux élus, dont on ignore comment ils voteront. Le , le roi ouvre la session parlementaire ; le discours du trône développe le programme du gouvernement Casimir Perier : stricte application de la Charte au dedans, stricte défense des intérêts et de l'indépendance de la France au dehors. Les deux chambres tiennent leur première séance le [62]. Le 1er août, Girod de l'Ain, candidat du gouvernement, est porté à la présidence de la Chambre des députés contre Laffitte[63], mais Casimir Perier, estimant n'avoir pas obtenu une majorité suffisamment nette, présente aussitôt sa démission.

Louis-Philippe, très embarrassé, sonde Odilon Barrot, qui se dérobe en faisant observer qu'il ne dispose que d'une centaine de voix à la Chambre. Les 2 et , lors de l'élection des questeurs et secrétaires, la Chambre élit en revanche des candidats ministériels comme André Dupin et Benjamin Delessert[64]. En définitive, l'invasion de la Belgique par le roi des Pays-Bas, le , contraint Casimir Perier à reprendre sa démission pour répondre à la demande des Belges d'une intervention militaire française[65].

« Illustres épées » et « talents supérieurs »

En , Louis-Philippe appelle à la présidence du Conseil un homme de confiance, le maréchal Soult, première incarnation de la figure politique dite de l'« illustre épée », que la monarchie de Juillet reproduira à l'envi. Soult peut s'appuyer sur un triumvirat constitué des trois principales figures politiques du moment : Adolphe Thiers, le duc de Broglie et François Guizot, ce que le Journal des débats appelle « la coalition de tous les talents » et que le roi des Français finira par appeler avec rancœur un « Casimir Perier en trois personnes »[66].

Dans une circulaire adressée aux hauts fonctionnaires civils et militaires ainsi qu'aux hauts magistrats, le nouveau président du Conseil résume sa ligne de conduite en quelques mots : « Le système politique adopté par mon illustre prédécesseur sera le mien. […] L'ordre au-dedans et la paix au-dehors seront les gages les plus sûrs de sa durée »[67].

Le remaniement ministériel du coïncide avec le retour d'une situation quasi-insurrectionnelle dans plusieurs villes du pays. Déjà, à la fin du mois de février, la promulgation d'une loi soumettant à autorisation l'activité des crieurs publics a suscité, pendant plusieurs jours, des escarmouches avec la police parisienne.

Par la loi du , le gouvernement a décidé de durcir la répression des associations non autorisées, afin de contrer la principale des associations républicaines, la Société des droits de l'homme. Le jour du vote définitif de ce texte par la Chambre des pairs, le , éclate la seconde insurrection des canuts lyonnais. Adolphe Thiers, ministre de l'Intérieur, abandonne la ville aux insurgés et la reprend le , faisant 100 à 200 morts de part et d'autre.

Les républicains cherchent à étendre l'insurrection à d'autres villes de province, mais leur mouvement fait long feu à Marseille, Vienne, Poitiers et Châlons. Les troubles sont plus sérieux à Grenoble et surtout à Saint-Étienne le , mais partout, l'ordre est rapidement rétabli. C'est en définitive à Paris que l'agitation prend le plus d'ampleur.

Thiers, qui a prévu des troubles dans la capitale, y a concentré 40 000 hommes, que le roi passe en revue le . À titre préventif, il a fait arrêter 150 des principaux meneurs de la Société des droits de l'homme, et interdire son organe, le virulent quotidien La Tribune des départements. Malgré tout, dans la soirée du 13, des barricades commencent à se dresser. Avec le général Bugeaud, qui commande les troupes, Thiers dirige personnellement les opérations de maintien de l'ordre. La répression est féroce. La troupe, ayant essuyé des coups de feu tirés du no 12 de la rue Transnonain[68], le chef de détachement fait enlever la maison d'assaut ; tous les occupants — hommes, femmes, enfants, vieillards — sont massacrés à la baïonnette, ce qu'immortalise une célèbre lithographie d'Honoré Daumier.

Premier ministère Thiers (février - septembre 1836)

Le roi va profiter de la crise ministérielle pour se débarrasser des doctrinaires, c'est-à-dire non seulement le duc de Broglie, mais également Guizot, replâtrer le ministère avec quelques créatures du Tiers Parti pour donner à celui-ci l'illusion d'une inflexion à gauche, et mettre à sa tête Adolphe Thiers dans le dessein de le détacher définitivement des doctrinaires[69] et de l'user jusqu'à ce que sonne l'heure du comte Molé, que le roi a résolu depuis longtemps d'appeler à la présidence du Conseil. Entortillé dans des tractations alambiquées, ce plan est mis en œuvre comme Louis-Philippe l'entend : le nouveau ministère est constitué le .

Le jour même, Thiers s'exprime devant la Chambre des députés : il justifie la politique de résistance menée jusqu'alors[70], mais il reste fort vague sur son programme, se bornant à promettre « des jours meilleurs » et à récuser les « systèmes ».

À la Chambre, qui ajourne aisément, le , la proposition de conversion des rentes — preuve, s'il en était besoin, que le sujet n'avait été qu'un prétexte — le débat sur les fonds secrets, marqué par un discours remarqué de Guizot et une réponse fuyante du garde des sceaux, Sauzet, est conclu par un vote largement favorable au gouvernement[71].

Si Thiers a accepté la présidence du Conseil et pris le portefeuille des Affaires étrangères, c'est parce qu'il espère pouvoir négocier le mariage du duc d'Orléans avec une archiduchesse d'Autriche : depuis l'attentat de Fieschi, le mariage de l'héritier du trône, qui vient d'avoir vingt-cinq ans, est l'obsession de Louis-Philippe, et Thiers se verrait bien, tel un nouveau Choiseul, en artisan d'un spectaculaire renversement d'alliances en Europe. Mais la tentative se solde par un échec : Metternich et l'archiduchesse Sophie, qui domine la cour de Vienne, rejettent une alliance avec la famille d'Orléans, qu'ils estiment bien peu assurée sur son trône.

L'attentat d'Alibaud contre Louis-Philippe, le , vient d'ailleurs justifier leurs craintes. À l'échec sur le plan international vient ainsi s'ajouter pour Thiers, un échec sur le plan intérieur, avec la résurgence de la menace républicaine, à telle enseigne que l'inauguration de l'arc de triomphe de l'Étoile, le , qui aurait dû être l'occasion d'une grande cérémonie de concorde nationale, au cours de laquelle la monarchie de Juillet se serait réchauffée à la gloire de la Révolution et de l'Empire, se déroule en catimini, à sept heures du matin et hors la présence du roi.

Pour restaurer sa popularité et se venger de l'Autriche, Thiers caresse l'idée d'une intervention militaire en Espagne, que réclame la reine-régente Marie-Christine, confrontée à la rébellion carliste. Mais Louis-Philippe, conforté par Talleyrand et Soult, s'y oppose résolument, ce qui entraîne la démission de Thiers. Cette fois, le gouvernement est tombé non à la suite d'un vote hostile de la Chambre — le Parlement n'est pas en session — mais en raison d'un désaccord avec le roi sur la politique étrangère, preuve que l'évolution parlementaire du régime reste alors tout à fait incertaine.

Mariage de sa fille avec le roi des Belges

Quand se précipitent les négociations en vue de son mariage avec le roi des Belges, la princesse ne cache pas sa répugnance devant ce qu'elle appelle alors « un sacrifice de raison, un sacrifice pour l'avenir très pénible ».

Plus âgé qu'elle de vingt-deux ans, le premier roi des Belges est un luthérien austère, veuf depuis 14 ans de la Princesse Charlotte, héritière du trône d'Angleterre qu'il avait aimée profondément. Enfant, elle l'a vu dîner à Twickenham ou à Neuilly, et elle a gardé de lui le souvenir d'un homme froid et morose. Comme elle le décrit à son amie Antonine de Celles, son fiancé lui « est aussi indifférent que l'homme qui passe dans la rue ».

Ce mariage, qui déplaît tant à la princesse, inspire à Alfred de Musset, ancien condisciple de classe des frères de la princesse, l'intrigue de la pièce Fantasio.

Le , Louise, 20 ans, épouse Léopold Ier, roi des Belges, 42 ans.

La cérémonie n'est pas célébrée à Paris mais à Compiègne[72], Romain-Frédéric Gallard, évêque de Meaux, bénit le couple royal selon le rite catholique, puis le pasteur Goepp, de la confession d'Augsbourg, renouvelle la bénédiction selon le rite luthérien. Pour des raisons politiques, les enfants du couple sont toutefois élevés dans la religion de leurs sujets, qui est aussi celle de leur mère.

Pour rehausser l'éclat de la cérémonie du mariage civil, le roi Louis-Philippe choisit pour la princesse des témoins prestigieux : le duc de Choiseul, l'un de ses aides de camp, Barbé-Marbois, Premier président de la Cour des comptes, Portalis, Premier président de la Cour de cassation, le duc de Bassano, le maréchal Gérard et trois députés, Alphonse Bérenger, André Dupin et Benjamin Delessert. En revanche, il a dû essuyer l'humiliation d'un refus, celui du duc de Mortemart, qui a accepté d'être nommé, en 1830, ambassadeur à Saint-Pétersbourg, mais qui, de cœur, reste fidèle à la monarchie légitime.

Léopold Ier, qui n'a jamais oublié Charlotte, mais considère sa seconde femme comme une amie très chère, passe régulièrement la soirée dans les salons de la reine, au château de Laeken; Louise lit alors à haute voix les ouvrages récents. Dans la journée, elle s'occupe de ses enfants :

- Louis-Philippe (1833-1834) ;

- Léopold (1835-1909), duc de Brabant, roi des Belges en 1865, qui se marie en 1853 à l'archiduchesse Marie-Henriette d'Autriche (1836-1902) ;

- Philippe (1837-1905), comte de Flandre, qui se marie en 1867 à la princesse Marie de Hohenzollern-Sigmaringen (1845-1912) ;

- Charlotte (1840-1927), qui se marie en 1857 à l'empereur Maximilien Ier du Mexique (1832-1867), impératrice du Mexique en 1864

Mariage du duc d'Orléans

Lorsque Molé monte à la tribune le , les députés l'attendent donc de pied ferme. « Messieurs, annonce le président du Conseil, le roi nous a chargés de vous communiquer un événement également heureux pour l'État et pour sa famille… »[73] Il s'agit du futur mariage du prince royal avec la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin. L'annonce de cette nouvelle coupe court à toute critique et à tout débat. Les députés ne peuvent qu'entériner l'augmentation de la dotation du duc d'Orléans[74], et la dot de la reine des Belges, qui leur est représentée aussitôt[75], d'autant que Molé leur précise que « S.M. a décidé que la demande présentée pour le prince son second fils [le duc de Nemours] serait ajournée »[73].

Fort de ce début habile, le gouvernement se tire sans encombre du débat sur les fonds secrets, malgré les attaques d'Odilon Barrot[76]. Une ordonnance du , bien accueillie par les Chambres, décrète une amnistie générale pour tous les condamnés politiques. Parallèlement, les crucifix sont rétablis dans les tribunaux et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, fermée depuis 1831, est rendue au culte. Pour bien montrer que l'ordre est rétabli, le roi passe la Garde nationale en revue sur la place de la Concorde.

Le mariage du duc d'Orléans est célébré avec faste au château de Fontainebleau le .

Transformation du château de Versailles

Quelques jours plus tard, le , Louis-Philippe inaugure le château de Versailles, qu'il a fait restaurer depuis 1833 pour y installer un musée d'histoire dédié « à toutes les gloires de la France », et où, dans le cadre d'une politique de réconciliation nationale, les gloires militaires de la Révolution et de l'Empire, et même celles de la Restauration, voisinent avec celles de l'Ancien Régime. Ces campagnes militaires, représentées dans de grandes toiles installées dans la galerie des Batailles, incluent également la guerre du Mexique et le combat avec les néerlandais pour Anvers. Elles se terminent par celles de la colonisation de l'Algérie, commencée sous Charles X.

Il avait déjà commandé au peintre Horace Vernet, en 1827, alors qu'il n'était que duc d'Orléans, quatre tableaux de batailles des guerres de la révolution et napoléoniennes, dont celui de la La Bataille de Valmy, à laquelle il avait participé. En 1838, il lui commande à nouveau sept tableaux de batailles, qui deviendront quatorze tableaux en 1840 pour la « salle du Pavillon du Roi ». Il les complète de ses propres expéditions au Mexique et en Belgique[77].

- Tableaux d'Horace Vernet pour la Galerie des Batailles

- Bataille de Friedland, 14 juin 1807 (1835-1836).

- Bataille de Wagram, 6 juillet 1809 (1835-1836).

- Bataille d'Iéna, 14 octobre 1806 (1836).

- Attaque de la citadelle d'Anvers, 22 décembre 1832 (1840).

- Prise du fort Saint-Jean-d'Ulloa, 27 novembre 1838(1840-1841).

Deuxième ministère Thiers (mars - octobre 1840)

La chute du ministère Soult impose au roi de faire appel à la principale figure de la gauche, Adolphe Thiers, pour former le nouveau gouvernement. Il y a d'autant moins d'alternative à droite que Guizot, nommé ambassadeur à Londres en remplacement de Sébastiani, vient de partir pour le Royaume-Uni.

Pour Thiers, c'est l'heure de la revanche : il compte profiter de ce retour aux affaires pour laver l'affront de 1836 et engager définitivement le régime dans la voie du parlementarisme, avec un roi qui « règne mais ne gouverne pas », selon sa célèbre formule, et un ministère émanant de la majorité de la Chambre des députés et responsable devant elle. Ce n'est évidemment pas la conception de Louis-Philippe. Se noue ainsi la dernière manche d'une partie décisive entre les deux conceptions de la monarchie constitutionnelle et les deux lectures de la Charte qui se sont affrontées depuis 1830.

Le ministère est formé le . Thiers a feint d'offrir la présidence du Conseil au duc de Broglie, puis au maréchal Soult, avant de « se dévouer » et de la prendre lui-même, conjointement avec les Affaires étrangères. L'équipe est jeune, 47 ans en moyenne, et son chef n'a lui-même que 42 ans, ce qui lui fait dire en riant qu'il a constitué un cabinet de « jeunes gens ».

D'emblée, les relations sont difficiles avec le roi, qui prend (ou feint de prendre) le retour de Thiers comme une véritable « humiliation ». Louis-Philippe met Thiers dans l'embarras en suggérant qu'on donne le bâton de maréchal à Sébastiani, qui rentre de son ambassade de Londres : le chef du gouvernement est partagé entre son désir de faire plaisir à l'un de ses amis politiques et sa crainte que cette première mesure ne paraisse guidée par le même favoritisme qu'il avait reproché naguère aux « ministères du château ». Il décide donc d'attendre et le roi, selon Charles de Rémusat, « n'insiste pas et prend la chose sèchement, comme un homme qui s'y attend et qui n'est pas fâché de constater dès le premier pas la résistance de ses ministres à ses vœux les plus naturels »[78].

Au Parlement, en revanche, Thiers marque des points dans le débat sur les fonds secrets commencé le , où il obtient la confiance par 246 voix contre 160.

Héritage napoléonien

En même temps qu'il flatte la bourgeoisie conservatrice, Thiers caresse le désir de gloire d'une grande partie de la gauche. Le , le ministre de l'Intérieur, Rémusat, annonce à la Chambre des députés que le roi a décidé que les restes mortels de Napoléon Ier seront inhumés aux Invalides. Avec l'accord du gouvernement britannique, le prince de Joinville ira les chercher à Sainte-Hélène sur un navire de guerre, la frégate la Belle-Poule, et les ramènera en France.

L'annonce suscite un effet immense dans l'opinion, qui s'enflamme aussitôt de ferveur patriotique. Thiers y voit l'achèvement de l'entreprise de réhabilitation de la Révolution et de l'Empire qu'il a conduite avec son Histoire de la Révolution française et son Histoire du Consulat et de l'Empire, tandis que Louis-Philippe — qui ne s'est laissé que difficilement convaincre de tenter une opération dont il mesure les risques — cherche à capter à son profit un peu de la gloire impériale en s'appropriant l'héritage symbolique de Napoléon comme il s'est approprié celui de la monarchie légitime à Versailles.

Voulant profiter du mouvement de ferveur bonapartiste, le prince Louis-Napoléon débarque à Boulogne-sur-Mer, le , en compagnie de quelques comparses parmi lesquels un compagnon de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, le général de Montholon[79], avec l'espoir de rallier le 42e régiment de ligne. L'opération est un échec total : Louis-Napoléon et ses complices sont arrêtés et incarcérés au fort de Ham. Leur procès se tient devant la Chambre des pairs du au , dans une indifférence générale[80]. Le prince, défendu par le célèbre avocat légitimiste Berryer, est condamné à l'emprisonnement perpétuel[81].

En Algérie, face aux raids meurtriers lancés par Abd el-Kader en représailles à la suite de la chevauchée des Portes de Fer réalisée par le maréchal Valée et le duc d'Orléans à l'automne 1839, Thiers pousse en faveur d'une colonisation de l'intérieur du territoire jusqu'aux limites du désert. Il convainc le roi, qui voit dans l'Algérie un théâtre idéal pour permettre à ses fils de couvrir sa dynastie de gloire, du bien-fondé de cette orientation et le persuade d'envoyer sur place, comme gouverneur général, le général Bugeaud[82]. Horace Vernet est à nouveau chargé d'illustrer cette conquête de l'Algérie pour la galerie des Batailles et la salle du Maroc, de Versailles[83].

- La Conquête de l'Algérie par Horace Vernet pour Versailles

- Siège de Constantine, L'ennemi repoussé des hauteurs des hauteurs de Coudiat-Ati, 10 octobre 1837 (1840).

- Le Combat de la Sickack (1840).

- Combat de la forêt de l'Habrah, 3 décembre 1835 (1840).

- L'Armée française occupe le col de la Mouzaïa, 12 mai 1840 (1840-1841).

- Bataille d'Isly, 14 août 1844

27 décembre 1844 (1844). - Prise de la smalah d'Abd-el-Kader à Taguin, 16 mai 1843 (1844).

Influence de Guizot

En appelant au pouvoir Guizot et les doctrinaires, c'est-à-dire le centre droit après le centre gauche de Thiers, Louis-Philippe est sans doute loin de penser que cette combinaison va durer jusqu'à la fin de son règne. Sans doute imagine-t-il plutôt qu'au bout de quelques mois, il pourra revenir à Molé. Or, l'équipe ainsi constituée va se révéler soudée autour de la forte personnalité de Guizot et celui-ci ne va pas tarder à gagner la confiance du roi jusqu'à devenir son Premier ministre préféré, lui faisant oublier Molé.

Guizot, qui a quitté Londres[84] le , est arrivé le lendemain à Paris. Il a subordonné son retour aux affaires à la possibilité de composer le ministère comme il l'entend. Avec habileté, il se borne à prendre pour lui-même le portefeuille des Affaires étrangères et laisse la présidence nominale du ministère au maréchal Soult : ceci satisfait le roi et la famille royale sans gêner en rien Guizot sur l'essentiel, car le maréchal vieillissant est prêt, pour peu qu'on lui donne quelques satisfactions de détail, à le laisser gouverner comme il l'entend. Le centre gauche ayant refusé de rester au gouvernement, celui-ci ne comprend que des conservateurs, du centre ministériel au centre droit doctrinaire.

La colonne de Juillet est érigée en mémoire des Trois Glorieuses. La question d'Orient est réglée par la Convention des Détroits en 1841, ce qui permet un premier rapprochement franco-britannique. Cela favorise la colonisation de l'Algérie conquise par Charles X.

Le gouvernement est orléaniste, ainsi que la Chambre. Celle-ci est divisée entre :

- la gauche dynastique d'Odilon Barrot, qui réclame l'élargissement du cens à la petite bourgeoisie, tendance du journal Le Siècle ;

- le centre gauche d'Adolphe Thiers, qui veut limiter le pouvoir du Roi, dirige le journal Le Constitutionnel ;

- les conservateurs, dirigés par Guizot et Mathieu Molé, veulent préserver le régime, et défendent leurs idées dans Le Journal Des Débats et La Presse.

Guizot s'appuie sur le parti conservateur et une opposition divisée, situation accentuée par la dissolution de la Chambre qui renforce les partisans du roi. Ainsi, il considère que toute réforme s'avère être un danger et est inutile. Aussi refuse-t-il toute réforme qui abaisserait le cens, et accepte encore moins l'idée du suffrage universel direct. Selon lui, la monarchie doit favoriser la « classe moyenne », les notables. Ceux-ci sont réunis par la propriété foncière, une « morale » liée à l'argent, le travail et l'épargne. « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne et ainsi vous serez électeur ! »[citation nécessaire] Guizot s'acharne à favoriser les propriétaires et à conserver le régime. Il est aidé par le décollage économique du pays de 1840 à 1846. Avec un rythme de croissance de 3,5 % par an, les revenus agricoles augmentent, ainsi que le pouvoir d'achat, qui entraîne une hausse de la production industrielle. Le réseau des transports connaît une croissance spectaculaire. En 1842, une loi organise le réseau ferré national, qui passe de 600 à 1 850 km.

Crise de la monarchie

En 1846, la récolte est très mauvaise. L'augmentation des prix du blé, qui atteindra un record durant l'été 1847, base de l'alimentation, provoque la disette et ce dernier ne peut être remplacé par la pomme de terre car il y a à l'époque beaucoup de maladies liées à la pomme de terre. Pour pallier les disettes, le gouvernement fait importer du blé de la Russie impériale, ce qui rend la balance commerciale négative. Le pouvoir d'achat baisse. Le marché de consommation intérieur ne progresse plus, entraînant une crise industrielle de surproduction. Immédiatement les patrons s'adaptent en renvoyant leurs ouvriers. Aussitôt, on assiste à un retrait massif de l'épargne populaire, le système bancaire est en crise. Les faillites se multiplient, les cours de la Bourse chutent. Les grands travaux stoppent. La spéculation trop grande sur le marché des chemins de fer provoque un éclatement de la « bulle financière » et ruine des épargnants.

À cette crise économique s'ajoute une crise politique. En 1847, le roi, qui a 75 ans, devient de plus en plus autoritaire et oublie qu'il n'est là que pour représenter la continuité de l'État et, selon une fameuse formule de Thiers, qu'il n'est là que pour régner et non pas pour gouverner. Guizot, lui, est en totale confiance et n'entend pas les protestations qui viennent pourtant parfois de son propre camp. Quelques députés du parti de la résistance proposent à Guizot de légères réformes dont le gouvernement pourrait se contenter et qui contenteraient la gauche orléaniste, exclue du pouvoir depuis 1840, mais Guizot reste inflexible et refuse de changer de ligne politique. Il se met ainsi à dos une partie de l'oligarchie bourgeoise, pourtant base fondatrice du régime, et mène le régime vers sa chute désormais inévitable.

Pour ne rien arranger, la France est également dans une situation internationale assez épineuse en particulier avec le Royaume-Uni. À la suite de l'affaire Pritchard où les Français violèrent l'aire d'influence britannique, Guizot, pacifiste convaincu, multiplie les discussions pour éviter une guerre. L'Entente cordiale est signée entre les deux pays en 1843, lors de la rencontre entre la reine Victoria et Louis-Philippe au château d'Eu. Ce traité d'amitié lui est fortement reproché, en effet, la majeure partie de la population est alors anti-britannique et trouve en Guizot un anglophile convaincu, l'image de l'homme d'État est écornée.

Les manifestations ouvrières se développent. Un phénomène se développe, les ouvriers cassent des machines car ils les tiennent pour responsables de leur perte de travail : c'est le luddisme. En 1847, émeutes du Buzançais. À Roubaix, 60 % des ouvriers sont au chômage. Les affaires de corruption (affaire Teste-Cubières) et les scandales (affaire Choiseul-Praslin) entachent le régime.

Les associations étant encadrées et les rassemblements publics interdits à partir de 1835, l'opposition est bloquée. Pour contourner cette loi, les opposants suivent les enterrements civils de certains d'entre eux, qui se transforment en manifestations publiques. Les fêtes de famille et les banquets servent également de prétexte aux rassemblements. La campagne des banquets, à la fin du régime, se déroule dans toutes les grandes villes de France. Louis-Philippe durcit son discours et interdit le banquet de clôture le . Le banquet, repoussé au , va provoquer la révolution de 1848.

Dernières années du règne

À partir de 1842 commence l'installation en Côte d'Ivoire, par le traité de Grand-Bassam[86]. Les troupes françaises s'emparent d'abord de la zone lagunaire.

En 1843, par l'intermédiaire de Rochet d'Héricourt, un traité d'amitié et de commerce est signé avec le souverain du Choa Sahle Selassié.

En signe d'Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, le roi Louis-Philippe reçoit la reine Victoria dans son château d'Eu, à deux reprises en 1843 et 1845, tandis qu'il rend visite à la souveraine britannique au château de Windsor en 1844.

Victor Hugo mentionne dans Choses vues que ce roi graciait volontiers les condamnés à mort, disant de la peine de mort : « Je l’ai détestée toute ma vie »[87].

Pendant quelques années, Louis-Philippe règne plutôt modestement, évitant l'arrogance, la pompe et les dépenses excessives de ses prédécesseurs. En dépit de cette apparence de simplicité, les soutiens du roi viennent de la moyenne bourgeoisie. Au début, il est aimé et appelé le « Roi Citoyen », mais sa popularité souffre quand son gouvernement est perçu comme de plus en plus conservateur et monarchique. Il est régulièrement raillé, caricaturé (souvent sous forme de poire), brocardé et les doutes sur ses talents de monarque bourgeois se cristallisent dans ce mot de Victor Hugo : « Le roi actuel a une grande quantité de petites qualités »[88]. De son côté, Alexandre Dumas, qui a retracé les journées de juillet, auxquelles il a d’ailleurs participé, exprime la déception profonde que le souverain a fini par susciter dans la bourgeoisie : les Trois Glorieuses avait porté sur le trône « un roi à son image. […] Ce roi, elle se mirait en lui, jusqu’à ce qu’elle-même brisât la glace où elle finissait par se voir trop en laid »[89].

Le soutien donné d'abord au parti du « Mouvement » dirigé par Adolphe Thiers fait place au conservatisme incarné par François Guizot. Sous sa conduite, les conditions de vie des classes populaires se détériorent, les écarts de revenus augmentant considérablement. Une crise économique en 1846-1848 et les scandales liant des personnalités du gouvernement (affaire Teste-Cubières, affaire Choiseul-Praslin), joints aux actions du parti républicain qui organise la campagne des banquets, amènent le peuple à une nouvelle révolution contre le roi lorsque celui-ci interdit le banquet du , entraînant la démission de Guizot le [6].

- Daguerréotype de Louis-Philippe de 1842. Louis-Philippe est le seul roi de France à avoir été photographié.

- Autre daguerréotype de Louis-Philippe, date inconnue.

Révolution française de 1848

Dans la semaine précédant la révolution, le roi ne prend pas conscience de la gravité des événements qui se préparent. Le prince Jérôme Napoléon essaie, lors d’une visite aux Tuileries, de l’en avertir. Il raconte la scène à Victor Hugo, qui la rapporte dans ses carnets à la date du 19 février. Le roi se contente de sourire et de dire : « Mon prince, je ne crains rien » Et il ajoute : « Je suis nécessaire »[90].

Dans la soirée du même , la foule déambule sous des lampions pour manifester sa joie et envisage de se rendre sous les fenêtres de Guizot pour le huer. Le mécontentement avait été si profond depuis des mois et la tension des dernières heures si vive que le moindre incident pouvait encore mettre en péril ce règlement « légaliste » et improvisé de la crise et raviver les ardeurs révolutionnaires. Dans le quartier des Capucines, une rue est barrée par le 14e régiment d'infanterie de ligne et la provocation d'un manifestant porteur d'une torche envers un officier a des conséquences tragiques. Se croyant menacée, la garde ouvre le feu, laissant sur le pavé de 35[91] à plus de 50 tués, selon les sources, ce qui « justifie » le rebondissement et l'amplification du mouvement protestataire, alors que l'apaisement semblait en bonne voie. Cette fusillade du boulevard des Capucines, la promenade des cadavres, la nuit, à la lueur des torches, sur une charrette dans les rues de Paris, l'appel du tocsin annonçant le massacre, entre 23 heures et minuit, de Saint-Merri à Saint-Sulpice, relancent l'insurrection[92]. Puisqu'il y a 52 martyrs, on dévalise les armuriers et on édifie des barricades. Il y en a bientôt 1 500 dans toute la ville. Le monde ouvrier y coudoie la jeunesse estudiantine et la petite bourgeoisie.

La fusillade du Boulevard des Capucines a mis le feu aux poudres. Dans la nuit du 23 au 24 février 1848, Paris s'est hérissé de barricades. Au petit matin, les émeutiers de la veille sont devenus des révolutionnaires. Sortant de chez lui de bonne heure, l'historien Alexis de Tocqueville remarque : « Le milieu de la rue était vide ; les boutiques n'étaient point ouvertes; on ne voyait pas de voitures ni de promeneurs ; on n'entendait point les cris ordinaires des marchands ambulants ; devant les portes, les voisins causaient entre eux, à demi voix, par petits groupes, avec une mine effarée, toutes les figures bouleversées par l'inquiétude ou par la colère. Je croisai un garde national qui, le fusil à la main, marchait d'un pas pressé avec un port tragique; je l'accostai, mais ne pus rien apprendre de lui, sinon que le Gouvernement faisait massacrer le peuple ».

Bouleversé par l'issue dramatique de la fusillade du boulevard des Capucines, le roi Louis-Philippe commet l'erreur de confier le commandement des troupes de la capitale à l'impopulaire maréchal Bugeaud, dont le nom rime avec répression. Quant aux ministres, pour rétablir l'ordre, ils veulent "inonder" Paris de la garde nationale. Mais ses membres (ceux qui n'ont pas fraternisé avec les révolutionnaires) ont le plus grand mal à contenir des insurgés de plus en plus violents. Les Parisiens s'en prennent à 35 d'entre eux qui tiennent un poste à l'angle de la place de la Concorde et de l'avenue Gabriel. Ils s'attaquent au château d'eau. Le détachement qui défend la grande bâtisse située au milieu des venelles séparant la place du Palais Royal du Carrousel est enfumé, débordé et en partie massacré.

Comme l'émeute se rapproche du Palais des Tuileries où réside la famille royale, Louis-Philippe endosse un uniforme et s'en va passer en revue les 4 000 fantassins et les trois légions de la garde nationale, présumés fidèles à l'ordre établi, chargés de défendre le palais. Le roi est accueilli par les cris hostiles de la troupe et, décontenancé, rejoint son cabinet. Mais il n'a plus de gouvernement : dépassé par les événements, le comte de Molé, chargé de constituer un nouveau ministère après le limogeage de François Guizot, donne sa démission. Louis-Philippe se résigne sans enthousiasme à faire appel à Adolphe Thiers, un de ses anciens chefs de gouvernement. Celui ci n'accepte qu'à la condition d'être rejoint par Odilon Barrot, le chef de l'opposition dynastique, qui gémit : « Thiers n'est pas possible, et moi je ne le suis guère ».

Dans la rue, on sait le roi totalement isolé. Submergées, les troupes de Bugeaud se retirent, laissant la capitale aux mains des insurgés. Les chefs du parti républicain et des sociétés secrètes ont pris la tête du mouvement révolutionnaire : en quelques heures, le pouvoir a basculé. Adolphe Thiers ne cesse de répéter que « le flot monte, monte ». Odilon Barrot se voit asséner un ultimatum par François Arago, député de l'extrême gauche : « L'abdication avant midi … sinon la révolution ! ». Le journaliste Émile de Girardin fait irruption aux Tuileries, et déclare que le roi doit abdiquer.

Abdication et fuite de Paris

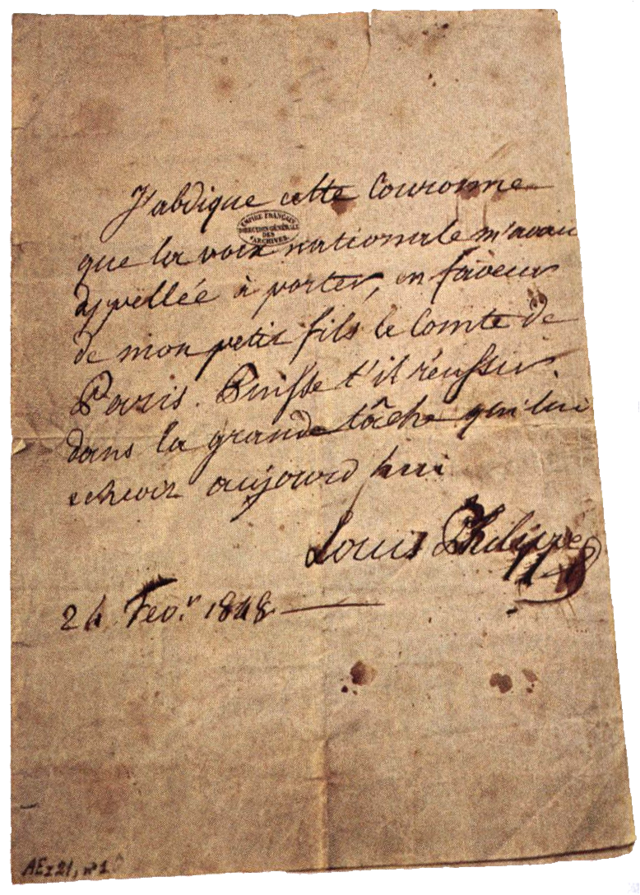

Louis-Philippe interroge les généraux présents : « La défense est-elle encore possible ? ». Pas de réponse. « J'abdique », profère-t-il alors, complètement démoralisé à l'idée de finir « comme Charles X ». La reine Marie-Amélie le supplie de ne pas « consommer une telle lâcheté », proclame la nécessité de se défendre. Mais le souverain, soutenu par son fils, le duc de Montpensier, prend place à son bureau, et, sans se presser, de sa grande écriture, rédige et signe son acte d'abdication : « J'abdique cette Couronne que la voix nationale m'avait appelée [sic] à porter, en faveur de mon petit fils le Comte de Paris. Puisse t'il [sic] réussir dans la grande tâche qui lui échoit aujourd'hui ». C'est donc au terme de 17 ans de règne, le 24 février 1848 à midi, que Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils, Philippe d'Orléans (son fils Ferdinand-Philippe étant mort en 1842).

Peu de temps après, le roi troque son uniforme et son bicorne contre une redingote et un chapeau rond, et, donnant le bras à la reine, rejoint la place de la Concorde par l'allée centrale du jardin des Tuileries. Les insurgés sont aux grilles du palais, et rien n'a été prévu pour le départ de la famille royale. L'attente paraît interminable, jusqu'à ce que deux Broughams et un cabriolet viennent enfin se ranger au bas de l'Orangerie. Louis Philippe, la reine et trois de leurs petits-enfants montent dans une des voitures, qui prend aussitôt la route pour Saint-Cloud. Ils n'ont pas encore passé la barrière de Passy que le peuple envahit les Tuileries. Symboliquement, la foule s'empare du trône de Louis-Philippe et le porte jusqu'à la place de la Bastille, où le dernier trône royal de France est finalement brûlé sous les acclamations du peuple. La Chambre des députés, quoique prête, de prime abord, à accepter le petit-fils du souverain déchu comme roi, doit faire face à des insurgés qui envahissent le palais Bourbon. Suivant l'opinion publique, la Deuxième République est finalement proclamée devant l'hôtel de ville de Paris.

Le vieux souverain déchu, en route vers l'exil, n'aurait eu de cesse de répéter : « Pire que Charles X, cent fois pire que Charles X… ».

Remove ads

Exil de France

Voyageant dans une voiture banale sous le nom de « Mr. Smith »,[réf. nécessaire] le roi déchu embarque le 1848 au Havre sur un paquebot en direction de l'Angleterre où il s'installe avec sa famille au château de Claremont (Surrey) mis à disposition par la reine Victoria.

Mort et inhumation

Louis-Philippe s'éteint le à l'âge de 76 ans dans son lieu d'exil. Il est inhumé dans la chapelle Saint-Charles Borromée à Weybridge. En 1876, son corps ainsi que celui de sa femme la reine Marie-Amélie, morte le , sont ramenés à la chapelle royale Saint-Louis, nécropole familiale que sa mère a fait construire en 1816 à Dreux, et qu'il a lui-même fait agrandir pendant son règne.

Remove ads

Frères et sœurs

- Antoine (1775-1807), duc de Montpensier ;

- Adélaïde (1777-1847), « Mademoiselle » : elle reste célibataire et devient la confidente indispensable de son frère ;

- Louis-Charles (1779-1808), comte de Beaujolais ;

- Mlle Herminie Compton (fille « adoptive » de la maîtresse de son père, Mme de Genlis ; mère de Caroline Fortunée Collard de Montjouy, épouse du colonel-baron Cappelle, colonel d'artillerie dans la garde impériale ; et grand-mère de Marie Lafarge) ;

- Paméla Brûlart de Sillery (fille de la maîtresse de son père, Mme de Genlis).

Fiancée

- 1804 : Élisabeth du Royaume-Uni (1770-1840), fille du roi George III ; le mariage n'aboutit pas.

Épouse

- 1809 : Marie-Amélie de Bourbon-Siciles, princesse des Deux-Siciles (1782-1866), fille du roi Ferdinand Ier des Deux-Siciles et de l'archiduchesse Marie-Caroline d'Autriche.

Ascendance

Ascendance de Louis-Philippe Ier

Enfants

| Nom | Portrait | Naissance | Mort | Notes |

|---|---|---|---|---|

| Ferdinand-Philippe |  | Prince royal et duc d'Orléans, épouse Hélène de Mecklembourg-Schwerin, dont postérité. | ||

| Louise |  | Première reine des Belges, épouse Léopold Ier de Belgique, dont postérité. | ||

| Marie |  | Épouse Alexandre de Wurtemberg, dont postérité. | ||

| Louis |  | Duc de Nemours, épouse Victoire de Saxe-Cobourg-Gotha, dont postérité. | ||

| Françoise |  | |||

| Clémentine |  | Épouse Auguste de Saxe-Cobourg, dont postérité. | ||

| François |  | Prince de Joinville, épouse Françoise du Brésil, dont postérité. | ||

| Charles |  | Duc de Penthièvre. | ||

| Henri |  | Duc d’Aumale, épouse Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, dont deux fils morts avant lui. | ||

| Antoine |  | Duc de Montpensier, épouse Louise-Ferdinande de Bourbon, dont postérité. |

Avec son épouse, il a dix enfants, dont deux n’atteindront pas l’âge adulte.

Remove ads

Titulature

- - : Son Altesse Sérénissime Louis-Philippe d'Orléans, prince du sang, duc de Valois

- - [93],[94] : Son Altesse Sérénissime Louis-Philippe d'Orléans, prince du sang, duc de Chartres

- - [95],[96] : Louis-Philippe, prince français[97],[98],[99],[100]

- - : Son Altesse Sérénissime Louis-Philippe d'Orléans, premier prince du sang, duc d'Orléans

- - : Son Altesse Royale Louis-Philippe d'Orléans, premier prince du sang, duc d'Orléans[101]

- - : Sa Majesté le roi des Français

- - : Louis-Philippe d'Orléans, comte de Neuilly[102]

Décorations

Chevalier des ordres du Roi (maison de France - )

Chevalier des ordres du Roi (maison de France - ) Grand-croix ()[103] puis 4e grand-maître () de l’ordre royal de la Légion d'honneur (monarchie de Juillet)

Grand-croix ()[103] puis 4e grand-maître () de l’ordre royal de la Légion d'honneur (monarchie de Juillet) Grand-croix de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis (maison de France - )[104]

Grand-croix de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis (maison de France - )[104] Grand-maître de l’ordre de la Croix de Juillet (monarchie de Juillet - )

Grand-maître de l’ordre de la Croix de Juillet (monarchie de Juillet - ) Grand-cordon de l'ordre de Léopold (royaume de Belgique - 10 mars 1833)[105]

Grand-cordon de l'ordre de Léopold (royaume de Belgique - 10 mars 1833)[105] Chevalier de l'ordre de l'Éléphant (royaume de Danemark - )

Chevalier de l'ordre de l'Éléphant (royaume de Danemark - ) Chevalier de l'ordre de Saint-Janvier (royaume des Deux-Siciles)[106]

Chevalier de l'ordre de Saint-Janvier (royaume des Deux-Siciles)[106] Grand-croix de l'ordre de Saint-Ferdinand et du Mérite (royaume des Deux-Siciles)[106]

Grand-croix de l'ordre de Saint-Ferdinand et du Mérite (royaume des Deux-Siciles)[106] Chevalier de l'ordre de la Toison d'or (royaume d'Espagne - 21 février 1834)[107]

Chevalier de l'ordre de la Toison d'or (royaume d'Espagne - 21 février 1834)[107] Grand-croix de l'ordre militaire de Guillaume (royaume des Pays-Bas - 22 mars 1842)[108]

Grand-croix de l'ordre militaire de Guillaume (royaume des Pays-Bas - 22 mars 1842)[108] Chevalier de l'ordre de la Jarretière (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - )