Rowohlts deutsche Enzyklopädie (eigene Schreibweise: rowohlts deutsche enzyklopädie – abgekürzt: rde) war eine lexikalisch angelegte monographische Schriftenreihe des Rowohlt Verlages. Der gesamte Titel lautete ‹ rowohlts deutsche enzyklopädie. Das Wissen des 20. Jahrhunderts im Taschenbuch mit enzyklopädischem Stichwort ›. Die Schriftenreihe erschien als Nebenreihe zu den rororo Taschenbüchern im Rowohlt Verlag von 1955 bis 1960 in Hamburg (Band 1 bis Band 103/104), nach dem Umzug des Verlages von 1960 bis 1980 in Reinbek bei Hamburg. Nach dem Band 395 wurden der Name in Rowohlts Enzyklopädie geändert. Auch das Erscheinungsbild des jeweiligen Buches unterschied sich komplett von der ursprünglichen Schriftenreihe.

Konzept

Zusammenfassung

Kontext

Die von „Prof. Ernesto Grassi, Universität München“ herausgegebene prätentiöse Sachbuchreihe richtete sich an bildungsaffine Leserkreise. An prominenter Stelle, der Rückseite der Einzelbände, wurde die rde folgendermaßen angekündigt.

„rowohlts deutsche enzyklopädie will im Rahmen einer Taschenbuchreihe jedem geistig Interessierten alle Gebiete der Wissenschaft durch ihre angesehensten Vertreter erschließen. In rascher Erscheinungsfolge wird sie über das jeweils Neueste an Forschung und Erkenntnis unterrichten. Sie strebt ein sinnvolles Gebäude menschlichen Denkens an und begnügt sich nicht mit der zufälligen Aneinanderreihung einzelner Essays.

Ein ausführliches ‹Enzyklopädisches Stichwort› führt den Leser in den Problemkreis ein, dem das behandelte Thema entstammt. Jedem Band ist eine Biographie des Autors sowie ein Verzeichnis der einschlägigen Quellen- und Standardwerke zur selbständigen Weiterarbeit beigegeben. Alle Veröffentlichungen der Reihe enthalten Namen- und Sachregister, die nach einem gewissen Zeitraum zu einem besonderen Gesamtregisterband vereint werden, um das in den einzelnen Beiträgen vermittelte Wissen lexikalisch zusammenzufassen. Er wird den Abonnenten der Reihe zu einem Vorzugspreis zur Verfügung stehen.“

Der Herausgeber ließ sich von einem prominent besetzten „Wissenschaftlichen Beirat“ unterstützen, mit namentlicher Aufzählung aller Mitglieder gegenüber der Seite mit dem Inhaltsverzeichnis. Zu Beginn der Reihe hatte der Beirat diese Zusammensetzung[1]: Franz Altheim, Henri Bédarida, Ernst Benz, Carl J. Burckhardt, Enrico Castelli, Francisco Javier Conde Garcia, Alois Dempf, Mircea Eliade, Vicente Ferreira da Silva, Hugo Friedrich, Eugenio Garin, Adolfo Gomez Lassa, Juan Gomez Millas, Henri Gouhier, Rudolf Grossmann, Romano Guardini, Hermann Heimpel, M. P. Hornik, Ernst Howald, Guido Freiherr Kaschnitz von Weinberg, Karl Kerényi, Lawrence S. Kubie, Pedro Laín Entralgo, Karl Löwith, Arthur March, Alexander Mitscherlich, J. Robert Oppenheimer, Walter F. Otto, Enzo Paci, Massimo Pallottino, Adolf Portmann, Emil Preetorius, Hans Rheinfelder, Salvatore Riccobono, David Riesman, Jan Romein, Fritz Schalk, Helmut Schelsky, Percy Ernst Schramm, Hans Sedlmayr, Bruno Snell, Wilhelm Szilasi, Giuseppe Tucci, Thure von Uexküll und Giorgio Del Veccio. Dem Beirat – bestehend aus 45 männlichen Personen – gehörten auch vier Institutionen an: Centre Internationale des Etudes Humanistiques (Rom) und Centro Italiano di Studie Umanistici e Filosofici (München), Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel und Lincombe Lodge Researche Library, Boars Hill (Oxford).[2]

Jeder Band hatte eine feste Gliederung mit folgenden Positionen[3]:

- Enzyklopädisches Stichwort, das der Einführung in den Problemkreis dient

- Monographischer Text zum jeweiligen Thema

- Biografische Details zum Verfasser oder zur Verfasserin

- Umfassende Literaturhinweise

- Ausführliches Namen- und Sachregister

Obwohl das Enzyklopädische Stichwort an der ersten Stelle im Inhaltsverzeichnis stand, befand es sich im Buch immer nach der eigentlichen Monographie und vor den Biographischen Angaben.

Im Copyright machte der Verlag eine entsprechende Mitteilung, ob der vorgelegte Text eigens für die Enzyklopädie verfasst wurde[4] oder ob es sich um eine Übernahme aus einer anderen Quelle handelte.[5]

Jedes Thema der einzelnen Titel war einem bestimmten Sachgebiet zugeordnet (Stand 1958)[6]: Philosophie (Ph) – Religion (R) – Physik, Naturwissenschaften und Technik (Phy) – Biologie (B) – Psychologie (Ps) – Soziologie (S) – Staatswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften (W) – Ethnologie (E) – Geschichte, Kulturgeschichte und Zeitgeschichte (G) – Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte (K) – Literaturwissenschaft (L) – Musikwissenschaft und Musikgeschichte (M) – Theaterwissenschaft und Film (T).

In den Jahren nach dem Erscheinen des Registerbandes gab es eine Änderung und zwei Ergänzungen der Sachgebiete (Stand 1970)[7]: Religionswissenschaft und Religionsgeschichte – Pädagogik – Anthropologie.

Erscheinungsbild

Zusammenfassung

Kontext

„In Erweiterung der erfolgreichen rororo Taschenbuch-Reihe“, die seit 1950 im kleinen Oktavformat erschien, hatte rde eine Höhe von 19 und eine Breite von 11,5 cm (lag damit eigentlich zwischen Kleinoktav und Oktav), und war wie die Mutterreihe mit einem schmalen grauen Leinenrücken verstärkt.

Der Umschlag war einheitlich gestaltet, und zwar von Karl Gröning jr. und Gisela Pferdmenges.[8] Werner Rebhuhn entwarf die Schrift.[9] Das Layout jedes Bandes bestand aus zwei übereinander gestapelten, sich schneidenden, Kreisen. Im oberen, größeren Kreis befand sich die individuelle Titelillustration, wobei in der Regel fremde Werke lizenziert wurden. In der Schnittfläche befand sich schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz der Schriftzug rowohlts deutsche enzyklopädie. Der untere, kleinere Kreis umschloss auf einfärbigem Grund Autornamen, Buchtitel und Untertitel. (Die Farben variierten.) Das rororo-Emblem war in der rechten oberen Ecke platziert.

Die Bände hatten – allerdings bei dünnem Papier, kleinem Druck und geringen Zeilenabständen – nur 130 bis 220 Seiten. Der erste erschienene Doppelband 50/51 umfasste 250 Seiten und einen umfangreichen Bildteil (schwarz/weiß). Gesetzt wurde aus der Linotype-Aldus-Buchschrift und der Palatino (D. Stempel AG).[8] Der Preis betrug im Erscheinungsjahr 1956 1,90 DM.

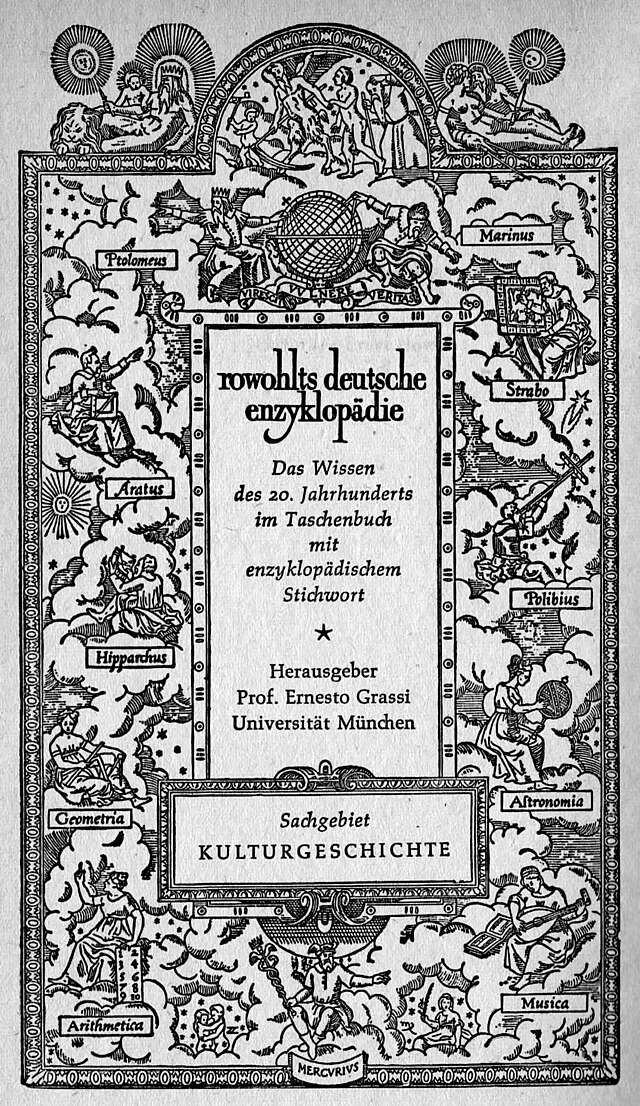

Obwohl die Buchreihe „über das jeweils Neueste an Forschung und Erkenntnis“ unterrichten wollte, wurde ein aus der Zeit gefallenes, an das 16. Jahrhundert erinnernde Frontispiz verwendet, dass neben dem Sachgebiet (z. B. Kulturgeschichte) folgende Namen anführt: Ptolemeus, Aratus, Hipparchus, Marinus, Strabo, Polibius, Geometria, Arithmetica, Musica, Astronomia, MERCVRIVS (sic!), Prof. Ernesto Grassi.

Neuer Name, neues Design: rowohlts enzyklopädie

Mit dem Band 396 wurde 1980 die Taschenbuchreihe grundlegend umgestaltet, sodass man mit Fug und Recht von einer neuen Reihe sprechen kann. Nur die Nummerierung wurde fortsetzt.

Die neue Reihe rowohlts enzyklopädie wurde von Burghard König herausgegeben. Werner Rebhuhn entwarf den neuen Umschlag:[10] Auf weißem Grund, ohne Illustration, Autor, Titel und Untertitel, sowie rowohlts enzyklopädie und rororo in einem mittleren Grau. Abwechslung in die Monotonie des minimalistischen Designs boten nur schmale Farbstreifen am oberen und am linken Rand und in der rechten unteren Ecke. Die Farben variierten von Band zu Band. In derselben Farbe war die äußerst unauffällige, weil winzige, Preisangabe auf dem Bandrücken gehalten.

Beirat, Sachgebiete, Frontispiz und Leinenrücken waren verschwunden. Die Bände waren noch immer 19 cm hoch, aber mit 12,5 cm etwas breiter als jene der rde, und umfangreicher (bis zu 800 Seiten). z. B. war Band 404 mit 760 Seiten für 24,90 DM zu erwerben (13. Auflage 2000)[11] bzw. Band 414 mit 390 Seiten für 16,80 DM (Neuauflage 1991)[10].

Ausgaben

Verlagsort Hamburg

- 1 Hans Sedlmayr: Die Revolution der modernen Kunst. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1955

- 2 Helmut Schelsky: Soziologie der Sexualität. Über die Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und Gesellschaft. Sachgebiet Soziologie, 1955

- 3 Günter Schmölders: Konjunkturen und Krisen. Sachgebiet Staats- und Sozialwissenschaften, 1955

- 4 Werner Kemper: Der Traum und seine Be-Deutung. Sachgebiet Psychologie, 1955

- 5 Franz Altheim: Reich gegen Mitternacht. Asiens Weg nach Europa. Sachgebiet Geschichte, 1955

- 6 Julius Robert Oppenheimer: Wissenschaft und allgemeines Denken. Sachgebiet Physik, 1955

- 7 Ruth Benedict: Urformen der Kultur. Sachgebiet Ethnologie, 1955

- 8 Werner Heisenberg: Das Naturbild der heutigen Physik. Sachgebiet Physik, 1955

- 9 Geoffrey Gorer: Die Amerikaner. Eine völkerpsychologische Studie. Sachgebiet Ethnologie, 1956

- 10 José Ortega y Gasset: Der Aufstand der Massen. Sachgebiete Soziologie und Geschichte, 1956

- 11 Lawrence S. Kubie: Psychoanalyse ohne Geheimnis. Übersetzt von Hildegard von Barloewen unter Mitarbeit von Wolf von Barloewen. Sachgebiet Psychologie, 1956

- 12 Albert Einstein, Leopold Infeld: Die Evolution der Physik. Von Newton bis zur Quantentheorie. Sachgebiet Physik, 1956

- 13 Jakob Johann von Uexküll, Georg Kriszat: Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen. Bedeutungslehre. Mit einem Vorwort von Adolf Portmann. Sachgebiet Biologie, 1956

- 14 Ludwig Marcuse: Sigmund Freud. Sein Bild vom Menschen. Sachgebiet Psychologie, 1956

- 15 Walter F. Otto: Theophania. Der Geist der altgriechischen Religion. Sachgebiet Religion, 1956

- 16 Louis Baudin: Der sozialistische Staat der Inka. Sachgebiet Ethnologie, 1956

- 17 Hans Jürgen Eysenck: Wege und Abwege der Psychologie. Sachgebiet Psychologie, 1956

- 18 S. Giedion: Architektur und Gemeinschaft. Tagebuch einer Entwicklung. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1956

- 19 Walter Hess: Dokumente zum Verständnis der modernen Malerei. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1956

- 20 Adolf Portmann: Zoologie und das neue Bild des Menschen. Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen. Sachgebiet Biologie, 1956

- 21 Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Sachgebiet Geschichte, 1956

- 22 August Thienemann: Leben und Umwelt. Vom Gesamthaushalt der Natur. Sachgebiet Biologie, 1956

- 23 Margret Boveri: Der Verrat im 20. Jahrhundert I. Für und gegen die Nation. Das sichtbare Geschehen. Sachgebiet Zeitgeschichte, 1956

- 24 Margret Boveri: Der Verrat im 20. Jahrhundert II. Für und gegen die Nation. Das unsichtbare Geschehen. Sachgebiet Zeitgeschichte, 1956

- 25 Hugo Friedrich: Die Struktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Gegenwart. Sachgebiet Literaturwissenschaft, 1956

- 26 Joseph Bidez: Kaiser Julian. Der Untergang der heidnischen Welt. Sachgebiet Geschichte, 1956

- 27 Romano Guardini: Der Tod des Sokrates. Eine Interpretation der platonischen Schriften Euthyphron, Apologie, Kriton und Phaidon. Sachgebiet Philosophie, 1956

- 28 Erwin Schrödinger: Die Natur und die Griechen. Kosmos und Physik. Sachgebiet Physik, 1956

- 29 Fritz Baade: Welternährungswirtschaft. Sachgebiet Wirtschaftswissenschaft, 1956

- 30 James Alexander Campbell Brown: Psychologie der industriellen Leistung. Sachgebiet Psychologie, 1956

- 31 Mircea Eliade: Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen. Sachgebiet Religion, 1957

- 32 Hugh Nicol: Der Mensch und die Mikroben. Sachgebiet Biologie, 1956

- 33 Nikolaus Pevsner: Wegbereiter moderner Formgebung. Von Morris bis Gropius. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1957

- 34 Franz Josef Furtwängler: Die Gewerkschaften. Ihre Geschichte und internationale Auswirkung. Sachgebiet Sozialwissenschaft, 1956

- 35 Franz Altheim: Der unbesiegte Gott. Heidentum und Christentum. Sachgebiet Religion, 1957

- 36 Ernesto Grassi: Kunst und Mythos. Sachgebiet Philosophie, 1957

- 37 Arthur March: Das neue Denken der modernen Physik. Sachgebiet Physik, 1957

- 38 Peter Hofstätter: Gruppendynamik. Kritik der Massenpsychologie. Sachgebiet Psychologie, 1957

- 39 André Malraux: Psychologie der Kunst I. Das imaginäre Museum. Aus dem Französischen übersetzt von Jan Lauts. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1957

- 40 Ernst Benz: Geist und Leben der Ostkirche. Sachgebiet Religion, 1957

- 41 Erich Bagge, Kurt Diebner, Kenneth Jay: Von der Uranspaltung bis Calder Hall. Sachgebiet Physik, 1957

- 42 José Ortega y Gasset: Über die Jagd. Übersetzt von Gerhard Lepiorz. Sachgebiet Kulturgeschichte, 1957

- 43 Nicola Abbagnano: Philosophie des menschlichen Konflikts. Eine Einführung in den Existentialismus. Aus dem Italienischen übersetzt von Ernesto Grassi und Rudolf Ringguth. Sachgebiet Philosophie, 1957

- 44 Hans Marquardt: Natürliche und künstliche Erbänderungen. Probleme der Mutationsforschung. Sachgebiet Biologie, 1957

- 45 Arnold Hauser: Sozialgeschichte der mittelalterlichen Kunst. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1957

- 46 Wolfgang Bargmann: Vom Bau und Werden des Organismus. Sachgebiet Biologie, 1957

- 47 Hans Achinger: Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik. Von der Arbeiterfrage zum Wohlfahrtsstaat. Sachgebiet Sozialwissenschaften, 1958

- 48 Hans Jantzen: Kunst der Gotik. Klassische Kathedralen Frankreichs: Chartres, Reims, Amiens. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1957

- 49 Albert Ducrocq: Atomwissenschaft und Urgeschichte. Sachgebiet Physik, 1957

- 50/51 Gustav René Hocke: Die Welt als Labyrinth. Manier und Manie in der europäischen Kunst. Ein Beitrag zur Ikonographie und Formgeschichte der europäischen Kunst von 1520 bis 1650. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1957

- 52 Robert Oppenheimer: Atomkraft und menschliche Freiheit. Sachgebiet Physik, 1957

- 53 Arnold Gehlen: Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft. Sachgebiet Soziologie, 1957

- 54 Otto Wilhelm von Vacano: Die Etrusker in der Welt der Antike. Sachgebiet Kulturgeschichte, 1957

- 55 Richard Thilenius: Die Teilung Deutschlands. Eine zeitgeschichtliche Analyse. Sachgebiet Zeitgeschichte, 1957

- 56 Otto Wolff: Indiens Beitrag zum neuen Menschenbild. Ramakrishna, Gandhi, Sri Aurobindo. Sachgebiet Religion, 1957

- 57 Maurice Burton: Die Kindheit der Tiere. Sachgebiet Biologie, 1957

- 58 Margret Boveri: Der Verrat im 20. Jahrhundert III. Zwischen den Ideologien. Zentrum Europa. Sachgebiet Zeitgeschichte, 1957

- 59 Eugen Sänger: Raumfahrt – technische Überwindung des Krieges. Sachgebiet Physik, 1958

- 60 André Malraux: Psychologie der Kunst II. Die künstlerische Gestaltung. Aus dem Französischen übersetzt von Jan Lauts. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1958

- 61 Thrasybulos Georgiades: Musik und Rhythmus bei den Griechen. Zum Ursprung der abendländischen Musik. Sachgebiet Musikwissenschaft, 1958

- 62 Emil Brunner: Gott und sein Rebell. Eine theologische Anthropologie. Sachgebiet Religion, 1958

- 63 Siegfried Kracauer: Von Caligari bis Hitler. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Films. Sachgebiet Film, 1958

- 64 Michael de Ferdinandy: Tschingis Khan. Steppenvölker erobern Eurasien. Sachgebiet Geschichte, 1958

- 65 Jean-Paul Sartre: Was ist Literatur? Ein Essay. Übersetzt von Hans Georg Brenner. Sachgebiet Literaturwissenschaft, 1958

- 66 Daisetz Teitaro Suzuki: Zen und die Kultur Japans. Aus dem Englischen übersetzt von Otto Fischer. Sachgebiet Kulturgeschichte, 1958

- 67 Gustav A. Wetter: Philosophie und Naturwissenschaft in der Sowjetunion. Sachgebiet Physik, 1958

- 68 Konstantin S. Stanislawskij: Theater, Regie und Schauspieler. Sachgebiet Theaterwissenschaft, 1958

- 69/70 Margaret Mead: Mann und Weib. Das Verhältnis der Geschlechter in einer sich wandelnden Welt. Sachgebiet Ethnologie, 1958

- 71 Hans Sedlmayr: Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1958

- 72/73 David Riesman, Reuel Denney, Nathan Glazer: Die einsame Masse. Eine Untersuchung der Wandlungen des amerikanischen Charakters. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Renate Rausch. Mit einer Einführung in die deutsche Ausgabe von Helmut Schelsky. Sachgebiet Soziologie, 1958[12]

- 74 Frederik Jacobus Johannes Buytendijk: Mensch und Tier. Ein Beitrag zur vergleichenden Psychologie. Sachgebiet Psychologie, 1958

- 75 Fritz Baade: Weltenergiewirtschaft. Atomenergie – Sofortprogramm oder Zukunftsplanung? Sachgebiet Wirtschaftswissenschaft, 1958

- 76/77 Ernesto Grassi (Hrsg.): Die zweite Aufklärung. Enzyklopädie heute. Mit lexikalischem Register zu Band 1–75. Registerband I. 1958

- 78 Johan Huizinga: Europäischer Humanismus. Erasmus. Sachgebiet Kulturgeschichte, 1958

- 79 René König: Grundformen der Gesellschaft. Die Gemeinde. Sachgebiet Soziologie, 1958

- 80 Edgar Salin: Vom deutschen Verhängnis. Gespräch an der Zeitwende: Burckhardt – Nietzsche. Sachgebiet Philosophie, 1959

- 81 Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaften, 1959

- 82/83 Gustav René Hocke: Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchemie und esoterische Kombinationskunst. Beiträge zur vergleichenden europäischen Literaturgeschichte. Sachgebiet Literaturgeschichte, 1959

- 84 Dmitrij Tschižewskij: Russische Geistesgeschichte I. Das heilige Rußland 10.–17. Jahrhundert. Sachgebiet Kulturgeschichte, 1959

- 85 Mario Wandruszka: Der Geist der französischen Sprache. 1959

- 86 Ludwig Marcuse: Amerikanisches Philosophieren. Pragmatisten, Polytheisten, Tragiker. Sachgebiet Philosophie, 1959

- 87 Wolfgang Kayser: Die Wahrheit der Dichter. Wandlungen eines Begriffes in der deutschen Literatur. 1959

- 88 Hans Barth: Masse und Mythos. Die ideologische Krise an der Wende zum 20. Jahrhundert und die Theorie der Gewalt: Georges Sorel. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaft, 1959

- 89 Hans Jantzen: Ottonische Kunst. 1959

- 90 Albert Camus: Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. Übersetzt von Hans Georg Brenner und Wolfdietrich Rasch. Mit einem kommentierenden Essay von Liselotte Richter. Sachgebiet Philosophie, 1959

- 91 Hans Marquardt, Gerhard Schubert: Die Strahlengefährdung des Menschen durch Atomenergie. Probleme der Strahlenbiologie im technischen Zeitalter. Sachgebiet Biologie, 1959

- 92 Richard Alewyn, Karl Sälzle: Das grosse Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste in Dokument und Deutung. Sachgebiet Theaterwissenschaft, 1959

- 93 Charles Oberling: Krebs. Das Rätsel seiner Entstehung. Sachgebiet Biologie, 1959

- 94 Hans Heinrich Muchow: Sexualreife und Sozialstruktur der Jugend. Sachgebiet Pädagogik, 1959

- 95 Karl Kerényi: Prometheus. Die menschliche Existenz in griechischer Deutung. Sachgebiet Mythologie, 1959

- 96 Margaret Mead: Geschlecht und Temperament in primitiven Gesellschaften. Sachgebiet Ethnologie, 1959

- 97 Adolf Remane: Das soziale Leben der Tiere. Sachgebiet Zoologie, 1960

- 98 Karl Schefold: Griechische Kunst als religiöses Phänomen. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1959

- 99 Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Eine Deutung der Frau. Übersetzt von Eva Rechel-Mertens u. Fritz Montfort. Von Marianne Langewiesche gekürzte und bearbeitete Sonderausgabe. Sachgebiet Soziologie, 1960

- 100 Günter Schmölders: Das Irrationale in der öffentlichen Finanzwirtschaft. Probleme der Finanzpsychologie. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaften, 1960

- Erweiterte Neuauflage: Finanz- und Steuerpsychologie. Reinbek bei Hamburg 1970, ISBN 978-3-499-55100-0.

- 101 Vere Gordon Childe: Vorgeschichte der europäischen Kultur. Sachgebiet Vorgeschichte 1960

- 102 Hellmut Wilhelm: Gesellschaft und Staat in China. Zur Geschichte eines Weltreiches. Sachgebiet Soziologie, 1960

- 103/104 Hans Kellerer: Statistik im modernen Wirtschafts- und Sozialleben. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaften, 1960

Verlagsort Reinbek bei Hamburg

- 105/106 Margret Boveri: Der Verrat im 20. Jahrhundert. Verrat als Epidemie – Amerika. Fazit. Band 4. Sachgebiet Zeitgeschichte, Mai 1960

- 107 Wolfgang Kayser: Das Groteske in Malerei und Dichtung. Sachgebiet Literaturwissenschaft, 1960

- 108 Samuel N. Behrman: Duveen und die Millionäre. Zur Soziologie des Kunsthandels in Amerika. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1960

- 109 Gerda Zeltner-Neukomm: Das Wagnis des französischen Gegenwartromans. Die neue Welterfahrung in der Literatur. 1960

- 110 Agnes R. Arber: Sehen und Denken in der biologischen Forschung. Sachgebiet Biologie, 1960

- 111/112 Robert Eric Mortimer Wheeler: Moderne Archäologie. Methoden und Technik der Ausgrabung. 1960

- 113/114 Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie. Übersetzt von Hugo Seinfeld. Band 1. Sachgebiet Religionswissenschaft und Religionsgeschichte, 1960

- 115/116 Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie. Übersetzt von Hugo Seinfeld. Band 2. Sachgebiet Religionswissenschaft und Religionsgeschichte, 1960. (Neuausgabe unter Rowohlts Enzyklopädie, Nr. 404).

- 117/118 Reto R. Bezzola: Liebe und Abenteuer im höfischen Roman. Chrétien de Troyes. Sachgebiet Literaturgeschichte, 1961

- 119/120 Albert Ducrocq: Sieg über den Raum. Erdsatelliten und Monderoberung. Sachgebiet Physik, 1961

- 121 Albert K. Cohen: Kriminelle Jugend. Zur Soziologie jugendlichen Bandenwesens. Sachgebiet Soziologie, 1961

- 122 Dmitrij Tschižewskij: Zwischen Ost und West. Russische Geistesgeschichte. 18.–20. Jahrhundert. Band 2. Sachgebiet Kulturgeschichte, 1961

- 123 Wilhelm Mantel: Wald und Forst. Wechselbeziehungen zwischen Natur und Wirtschaft. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaft, 1961

- 124 Hans Georg Schachtschabel: Automation in Wirtschaft und Gesellschaft. Sachgebiet Wirtschaftswissenschaften, 1961

- 125/126 Basil Davidson: Urzeit und Geschichte Afrikas. Übersetzt von Hugo Seinfeld. Sachgebiet Geschichte, 1961

- 127 Hans Paul Bahrdt: Die moderne Grossstadt. Soziologische Überlegungen zum Städtebau. 1961

- 128 Edvard Kardelj: Vermeidbarkeit oder Unvermeidbarkeit des Krieges. Die jugoslawische und die chinesische These. Sachgebiet Politik, 1961

- 129/130 Alan Watts: Zen-Buddhismus. Tradition und lebendige Gegenwart. Übersetzt von Manfred Andrae. Sachgebiet Philosophie, 1961

- 131/132 Gustav Bally: Einführung in die Psychoanalyse Sigmund Freuds. Mit Originaltexten Freuds. Sachgebiet Psychologie, 1961

- 134 Guido Kaschnitz von Weinberg: Römische Kunst. Das Schöpferische in der römischen Kunst. Band 1. 1961

- 135 Erwin Hölzle: Geschichte der zweigeteilten Welt. Amerika und Russland. Sachgebiet Geschichte, 1961

- 136 T. S. Eliot: Zum Begriff der Kultur. Übersetzt von Gerhard Hensel. Sachgebiet Soziologie, 1961

- 137 Guido Kaschnitz von Weinberg: Römische Kunst. Zwischen Republik und Kaiserzeit. Band 2. 1961

- 138 Arnold Gehlen: Anthropologische Forschung. Sachgebiet Anthropologie, 1961

- 139/140 Bronislaw Malinowski: Geschlechtstrieb und Verdrängung bei den Primitiven. Übersetzt von Hugo Seinfeld. Sachgebiet Anthropologie, 1962

- 141 Le Corbusier: An die Studenten. Die Charte d'Athenes. Mit einem Vorwort von Jean Giraudoux. 1962

- 142 Ernst Hoffmann: Platon. Eine Einführung in sein Philosophieren. Sachgebiet Philosophie, 1961

- 143 Albert Lauterbach: Psychologie des Wirtschaftslebens. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaften, 1962

- 144 Helmut Klein: Polytechnische Bildung und Erziehung in der DDR. Entwicklung, Erfahrungen, Probleme. Unter Mitwirkung von Wolfgang Reischock. Sachgebiet Pädagogik, 1962

- 147/148 Hans Heinrich Muchow: Jugend und Zeitgeist. Morphologie der Kulturpubertät. 1962

- 149 Giulio Carlo Argan: Gropius und das Bauhaus. 1962

- 150 Guido Kaschnitz von Weinberg: Römische Kunst. Die Grundlagen der republikanischen Baukunst. Band 3. 1962

- 153/154 Oskar Klug: Katholizismus und Protestantismus zur Eigentumsfrage. Eine gesellschaftspolitische Analyse. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaften, 1966

- 155/156 John R. Hicks: Einführung in die Volkswirtschaftslehre. Übersetzt von Helmut Maneval. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaften, 1962

- 157/158 Rudolf Bultmann: Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen. Sachgebiet Religionsgeschichte, 1962

- 159 Harrison E. Salisbury: Die zerrüttete Generation. Sachgebiet Soziologie, 1962

- 160 Konrad Wachsmann: Wendepunkt im Bauen. Sachgebiet Architektur, 1962

- 161 Andreas Predöhl: Das Ende der Weltwirtschaftskrise. Eine Einführung in die Probleme der Weltwirtschaft. Sachgebiet Wirtschaftswissenschaften , 1970

- 162 Franz Altheim: Entwicklungshilfe im Altertum. Die großen Reiche und ihre Nachbarn. Sachgebiet Geschichte der Spätantike, 1962

- 163/164 Günter Schmölders: Geschichte der Volkswirtschaftslehre. Überblick und Leseproben. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaften, 1965

- 165 Guido Kaschnitz von Weinberg: Römische Kunst. Die Baukunst im Kaiserreich. Band 4. 1963

- 166: Renate Mayntz: Soziologie der Organisation. Sachgebiet Soziologie, 1963

- 167/168: Hildegard Brenner: Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus. 1963

- 169 Erwin Hölzle: Die Revolution der zweigeteilten Welt. Eine Geschichte der Mächte 1905–1929. Sachgebiet Geschichte, 1963

- 170 Walter F. Otto: Die Wirklichkeit der Götter. Von der Unzerstörbarkeit griechischer Weltsicht. Sachgebiet Philosophie, 1963

- 171/172 Helmut Schelsky: Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen. Sachgebiet Soziologie, 1963

- 173 Albert Lauterbach: Kapitalismus und Sozialismus in neuer Sicht. Sachgebiet Soziologie, 1963

- 174 Benjamin Lee Whorf: Sprache, Denken, Wirklichkeit. Beiträge zur Metalinguistik und Sprachphilosophie. Herausgegeben und übersetzt von Peter Krausser. Sachgebiet Sprachwissenschaft, 1963

- 175/176 Albert Ducrocq: Der Mensch im Weltall. Die zweite Entwicklungsstufe der Raumflugkörper. Übersetzt von Wilhelm Dieckvoss 1963

- 177/178 Elisabeth Noelle-Neumann: Umfragen in der Massengesellschaft. Einführung in die Methoden der Demoskopie. 1963

- 179/180 Thure von Uexküll: Grundfragen der psychosomatischen Medizin. Sachgebiet Biologie, 1963

- 181 Henry Miller: Die Kunst des Lesens. Ein Leben mit Büchern. Ausgewählt und übersetzt von Manfred Andrae. Sachgebiet Literatur, 1963

- 182 Jürgen Claus: Theorien zeitgenössischer Malerei in Selbstzeugnissen. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1963

- 183/184 Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie. Band 1: Philosophie des Altertums. Bearbeitet von Erwin Metzke. Sachgebiet Philosophie, 1963

- 185/186 Hans Eggers: Deutsche Sprachgeschichte. Band 1: Das Althochdeutsche. 1966

- 187/188 Marion Dönhoff: Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer. Kritik und Perspektiven. Sachgebiet Politik, 1963

- 189/190 Theo Pinkus, Konrad Farner: Der Weg des Sozialismus. Quellen und Dokumente vom Erfurter Programm 1891 bis zur Erklärung von Havanna 1962. Sachgebiet Politik, 1964

- 191/192 Hans Eggers: Deutsche Sprachgeschichte. Band 2: Das Mittelhochdeutsche. 1966

- 193/194 Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie. Band 2: Philosophie des Mittelalters. Bearbeitet von Erwin Metzke. Sachgebiet Philosophie, 1964

- 196 Jean-Paul Sartre: Marxismus und Existentialismus. Versuch einer Methodik. Übersetzt von Herbert Schmitt. Sachgebiet Philosophie, 1965

- 197/198 Eugen Lemberg: Nationalismus I. Psychologie und Geschichte. Sachgebiet Soziologie, 1964

- 199 Eugen Lemberg: Nationalismus II. Soziologie und politische Pädagogik. Sachgebiet Soziologie, 1964

- 200 Karl Schefold: Römische Kunst als religiöses Phänomen. 1964

- 201 Goffredo Jommi: Realität der irrealen Dichtung. Don Quijote und Dante. Übersetzt von Otto von Taube. Sachgebiet Literaturwissenschaft, 1964

- 202 Ingeborg Y. Wendt: Geht Japan nach links. Sachgebiet Politik, 1964

- 203/204 Hans Raupach: Geschichte der Sowjetwirtschaft. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaften, 1964

- 205/206 Eugenio Garin: Geschichte und Dokumente der abendländischen Pädagogik. Band 1: Mittelalter. 1964

- 207 Martin Greiner: Die Entstehung der modernen Unterhaltungsliteratur. Studien zum Trivialroman des 18. Jahrhunderts. Postum herausgegeben und bearbeitet von Therese Poser. Sachgebiet Literaturwissenschaft, 1964

- 208 Karl Loewenstein: Der britische Parlamentarismus. Entstehung und Gestalt. Sachgebiet Geschichte, 1964

- 209/210 Reyner Banham: Die Revolution der Architektur. Theorie und Gestaltung im Ersten Maschinenzeitalter. Sachgebiet Architektur, 1964

- 211/212 Pietro Gerbore: Formen und Stile der Diplomatie. Sachgebiet Geschichte, 1964

- 213 John Kenneth Galbraith: Tabus in Wirtschaft und Politik der USA. Sachgebiet Wirtschaftswissenschaften, 1964

- 214 Hans Strotzka: Einführung in die Sozialpsychiatrie. Sachgebiet Psychologie, 1965

- 215/216 Vilhelm Grønbech: Griechische Geistesgeschichte. Band I: Hellas. Aus dem Dänischen übersetzt von Viktor Brandstöm. Sachgebiet Kulturgeschichte, 1965

- 217/218 Zvi Rudy: Soziologie des jüdischen Volkes. Sachgebiet Soziologie, 1965

- 219 (Eintrag fehlt.)

- 220 Eric Hoffer: Der Fanatiker. Eine Pathologie des Parteigängers. Übersetzt von Christoph D. Maucy. Sachgebiet Psychologie, 1965

- 221/222 Johannes Haller: Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit. Band I: Die Grundlagen. Sachgebiet Religionswissenschaft und Religionsgeschichte, 1965

- 223/224 Johannes Haller: Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit. Band II: Der Aufbau. Sachgebiet Religionswissenschaft und Religionsgeschichte, 1965

- 225/226 Johannes Haller: Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit. Band III: Die Vollendung. Sachgebiet Religionswissenschaft und Religionsgeschichte, 1965

- 227/228 Johannes Haller: Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit. Band IV: Die Krönung. Sachgebiet Religionswissenschaft und Religionsgeschichte, 1965

- 229/230 Johannes Haller: Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit. Band V: Der Einsturz. Sachgebiet Religionswissenschaft und Religionsgeschichte, 1965

- 231/232/233 Walter Höllerer: Theorie der modernen Lyrik. Dokumente zur Poetik I. Sachgebiet Literaturwissenschaft, 1966

- 234/236 Martin Esslin: Das Theater des Absurden. Beckett, Adamov, Ionesco, Genet, Arrabal, Grass, Frisch, Pinget, Pinter, Albee, Kopit. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne Falk. Vom Verfasser mit einem Vorwort versehen und revidiert. Sachgebiet Theaterwissenschaft, 1965

- 237 Federico Chabod: Die Entstehung des neuen Italien. Von der Diktatur zur Republik. Aus dem Italienischen übersetzt von Suzanne A. Gangloff. Sachgebiet Zeitgeschichte, 1965

- 238/239 Jürgen Claus: Kunst heute. Personen, Analysen, Dokumente. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1965

- 240/241 Maurice Nadeau: Geschichte des Surrealismus. Aragon, Artaud, Breton, Dali, Eluard, Ernst, Péret, Queneau, Reverdy, Soupault, Tzara. 1965

- 242/243 Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie. Band III: Philosophie der Renaissance. Beginn der Naturwissenschaften. Sachgebiet Philosophie, 1965

- 244 Lawrence S. Kubie: Psychoanalyse und Genie. Der schöpferische Prozeß. Übersetzt von Oskar Sauer. Sachgebiet Psychologie, 1966

- 245 Mortimer Taube: Der Mythos der Denkmaschine. Kritische Betrachtungen zur Kybernetik. Sachgebiet Naturwissenschaften, 1966

- 246/247 William S. Haas: Östliches und westliches Denken. Eine Kulturmorphologie. Sachgebiet Philosophie, 1967

- 248/249 Christa Baumgarth: Literaturgeschichte. Geschichte des Futurismus. Balla, Boccioni, Carrà, Marinetti, Palazzeschi, Prampolini, Russolo, Sant'Elia. Sachgebiet Kunstgeschichte, 1966

- 250/251 Eugenio Garin: Geschichte und Dokumente der abendländischen Pädagogik. Band 2: Humanismus. 1966

- 252/253 Karl Otto Conrady: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft. Mit Beiträgen von Horst Rüdiger und Peter Szondi. Sachgebiet Literaturwissenschaft, 1966

- 254/255 Wilhelm Braun-Feldweg: Industrial design heute. Umwelt aus der Fabrik. 1966

- 256/257 Erich Kosiol: Die Unternehmung als wirtschaftliches Aktionszentrum. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Sachgebiet Staats- und Wirtschaftswissenschaften, 1966

- 258/259 Frank Lloyd Wright: Ein Testament. Zur neuen Architektur. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Peter Jonas. Sachgebiet Architektur, 1966

- 260 Mircea Eliade: Kosmos und Geschichte. Der Mythos der ewigen Wiederkehr. Aus dem Französischen übersetzt Günther Spaltmann. Sachgebiet Philosophie, 1966

- 261/262 Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie. Band 4: Philosophie der Neuzeit. Bearbeitet von Hinrich Knittermeyer. Sachgebiet Philosophie, 1966

- 263/264/265 Günter Schmölders: Psychologie des Geldes. Sachgebiet Wirtschaftspsychologie, 1966

- 266/267 Basil Davidson: Vom Sklavenhandel zur Kolonialisierung. Afrikanisch-europäische Beziehungen zwischen 1500 und 1900. Sachgebiet Geschichte, 1966

- 268/269 Eugenio Garin: Geschichte und Dokumente der abendländischen Pädagogik. Band III: Von der Reformation bis John Locke. Quellenauswahl für die deutsche Ausgabe von Eckhard Keßler. 1967

- 270/71 Hans Eggers: Deutsche Sprachgeschichte. Band III: Das Frühneuhochdeutsche. 1969

- 272/273 Günther Hillmann: Selbstkritik des Kommunismus. Texte der Opposition. Sachgebiet Politik, 1967

- 274/275 Vilhelm Grønbech: Griechische Geistesgeschichte. Band II. Götter und Menschen. Sachgebiet Kulturgeschichte, 1967

- 276 Georg Lukács: Die Grablegung des alten Deutschland. Essays zur deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Ausgewählte Schriften I. Sachgebiet Literaturwissenschaft, 1970

- 277/278 Aaron Copland: Vom richtigen Anhören der Musik. Ein Komponist an sein Publikum. Sachgebiet Musikwissenschaft, 1967

- 279/280 Joachim Matthes: Religion und Gesellschaft I. Einführung in die Religionssoziologie. Sachgebiet Religionswissenschaft und Religionsgeschichte, 1967

- 281/282 Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie. Band 5: Philosophie der Neuzeit. Die Aufklärung. Bearbeitet von Hinrich Knittermeyer. Sachgebiet Philosophie, 1967

- 283/284 Joel Carmichael: Die Russische Revolution. Von der Volkserhebung zum bolschewistischen Sieg. Februar–Oktober 1917. Sachgebiet Geschichte, 1967

- 288 Eric Hoffer: Die Angst vor dem Neuen. Freiheit als Herausforderung und Aufgabe. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Wolfram Wagmuth. Sachgebiet Soziologie, 1968

- 289 Christian Kellerer: Objet trouvé und Surrealismus. Zur Psychologie der modernen Kunst. Sachgebiet Psychologie, 1969

- 290/291 Werner Krauss: Grundprobleme der Literaturwissenschaft. Zur Interpretation literarischer Werke. Mit einem Textanhang. Sachgebiet Literaturwissenschaft, 1968

- Erweiterte Neuausgabe mit einem Aufsatz von Gérard Genette: Strukturalismus und Literaturwissenschaft. 1976, ISBN 978-3-499-55290-8.

- 292/293 Theodor W. Adorno: Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen. 1968

- 294/295 Norbert Wiener: Kybernetik. Regelung und Nachrichtenübertragung in Lebewesen und Maschine. Sachgebiet Naturwissenschaften, 1968

- 296/297 Hans Raupach: System der Sowjetwirtschaft. Theorie und Praxis. 1968

- 298/299 Hans Apel: Der deutsche Parlamentarismus. Unreflektierte Bejahung der Demokratie? 1968

- 300/301 Marian Szyrocki: Die deutsche Literatur des Barock. Eine Einführung. 1968

- 302/303 Friedrich Jonas: Geschichte der Soziologie. Mit Quellentexten I. Aufklärung, Liberalismus, Idealismus. Sachgebiet Soziologie, 1968

- 304/305: Friedrich Jonas: Geschichte der Soziologie. Mit Quellentexten II. Sozialismus, Positivismus, Historismus. Sachgebiet Soziologie, 1968

- 306/307 Friedrich Jonas: Geschichte der Soziologie. Mit Quellentexten III. Französische und italienische Soziologie. Sachgebiet Soziologie, 1969

- 308/309 Friedrich Jonas: Geschichte der Soziologie. Mit Quellentexten IV. Deutsche und amerikanische Soziologie. Sachgebiet Soziologie, 1969

- 310/311 Günther Schiwy: Der französische Strukturalismus. Mode, Methode, Ideologie. Mit einem Textanhang. Sachgebiet Philosophie, 1969

- 312/313 Joachim Matthes: Kirche und Gesellschaft II. Einführung in die Religionssoziologie. Sachgebiet Religionswissenschaft und Religionsgeschichte, 1969

- 314/316 Georg Lukács: Russische Literatur. Russische Revolution. Puschkin, Tolstoi, Dostojewskij, Fadejew, Makarenko, Scholochow, Solschenizyn. Ausgewählte Schriften III. 1969

- 317 Ernst Bloch: Karl Marx und die Menschlichkeit. Utopische Phantasie und Weltveränderung. Sachgebiet Philosophie, 1969

- 318/319 Ernst Bloch: Freiheit und Ordnung. Abriß der Sozialutopien. Mit Quellentexten. Sachgebiet Philosophie, 1969

- 320 Max Bense: Einführung in die informationstheoretische Ästhetik. Grundlegung und Anwendung in der Texttheorie. Sachgebiet Philosophie, 1969

- 321 Börje Kragh: Konjunkturforschung in der Praxis. Prognosen und ihre Anwendung in der Konjunkturpolitik. 1969

- 322/323/324 Hans Heinrich Borcherdt: Das europäische Theater im Mittelalter und in der Renaissance. 1969

- 325/326 Leo Trepp: Das Judentum. Geschichte und lebendige Gegenwart. 1970

- 327/328 Georg Lukács: Marxismus und Stalinismus. Politische Aufsätze. 1970

- 329 Gábor Kiss: Marxismus als Soziologie. Theorie und Empirie in den Sozialwissenschaften der DDR, UdSSR, Polens, der ČSSR, Ungarns, Bulgariens und Rumäniens. 1971, ISBN 978-3-499-55329-5.

- 330/331 Clemens-August Andreae: Ökonomik der Freizeit. Zur Wirtschaftstheorie der modernen Arbeitswelt. Sachgebiet Wirtschaftswissenschaften, 1970

- 332 Adam Schaff: Marxismus und das menschliche Individuum. Aus dem Polnischen übersetzt von Erna Reifer. 1970, ISBN 978-3-499-55332-5.

- 333 Theodor W. Adorno: Nervenpunkte der Neuen Musik. Ausgewählt aus „Klangfiguren“. 1969

- 334/335 Jürgen Claus: Expansion der Kunst. Action, Environment, Kybernetik, Technik, Urbanistik. 1970, ISBN 978-3-499-55334-9.

- 336 Louis Althusser, Etienne Balibar: Das Kapital lesen I. Aus dem Französischen übersetzt von Klaus-Dieter Thieme. 1972, ISBN 978-3-499-55336-3.

- 337 Louis Althusser, Etienne Balibar. Das Kapital lesen II. 1972, ISBN 978-3-499-55337-0.

- 338 Ralf-Bodo Schmidt, Jürgen Berthel: Unternehmungsinvestitionen. Strukturen, Entscheidungen, Kalküle. 1970, ISBN 978-3-499-55338-7.

- 339/341 Karl-Dieter Opp: Methodologie der Sozialwissenschaften. Einführung in Probleme ihrer Theorienbildung. 1970, ISBN 978-3-499-55339-4.

- 342/343 Günther Hillmann: Die Befreiung der Arbeit. Die Entwicklung kooperativer Selbstorganisation und die Auflösung bürokratisch-hierarchischer Herrschaft. 1970

- 344/345/346 Rudolf Pfeiffer: Geschichte der klassischen Philologie. Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus. Aus dem Englischen übersetzt von Marlene Arnold. 1970, ISBN 978-3-499-55344-8.

- 347 Ernst Bloch: Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs. 1970

- 356/357/358 Friedrich-Wilhelm Wentzlaff-Eggebert, Erika Wentzlaff-Eggebert: Deutsche Literatur im späten Mittelalter 1250–1450. Band III: Neue Sprache aus neuer Welterfahrung. 1971

- 359 Joachim Israel: Der Begriff Entfremdung. Makrosoziologische Untersuchung von Marx bis zur Soziologie der Gegenwart. Aus dem Englischen übersetzt von Marga Kreckel. 1972, ISBN 978-3-499-55359-2.

- 360 Alvin Ward Gouldner: Die westliche Soziologie in der Krise. Band 1. Aus dem Amerikanischen von Ernst v. Kardorff und Michael Kohlhammer. 1974, ISBN 978-3-499-55360-8.

- 361 Alvin Ward Gouldner: Die westliche Soziologie in der Krise. Band 2. Aus dem Amerikanischen von Ernst v. Kardorff und Michael Kohlhammer. 1974

- 362 Hans Jürgen Krysmanski: Soziologie des Konflikts. Materialien und Modelle. 1971, ISBN 3-499-55362-7.

- 363 Gajo Petrović: Philosophie und Revolution. Modelle für eine Marx-Interpretation. Mit Quellentexten. 1971, ISBN 978-3-499-55363-9.

- 364 Johann Eduard Erdmann: Philosophie der Neuzeit. Der deutsche Idealismus. Geschichte der Philosophie VI. Mit Quellentexten. Bibliographie von Barbara Gerl. 1971, ISBN 978-3-499-55364-6.

- 365 Johann Eduard Erdmann: Philosophie der Neuzeit. Der deutsche Idealismus. Geschichte der Philosophie VII. Mit Quellentexten. Bibliographie von Barbara Gerl. 1971, ISBN 978-3-499-55365-3.

- 366 Beatrice Caesar: Autorität in der Familie. Ein Beitrag zum Problem schichtenspezifischer Sozialisation. 1972, ISBN 978-3-499-55366-0.

- 367 (Eintrag fehlt.)

- 368 Paul Lüth: Kritische Medizin. Zur Theorie-Praxis-Problematik der Medizin und der Gesundheitssysteme. 1972, ISBN 978-3-499-55368-4.

- 369 (Eintrag fehlt.)

- 370 (Eintrag fehlt.)

- 371 Louis Althusser: Lenin und die Philosophie. Über die Beziehung von Marx zu Hegel. Lenins Hegel-Lektüre. 1974, ISBN 978-3-499-55371-4.

- 372 Rosario Assunto: Theorie der Literatur bei Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Aus dem Italienischen übersetzt von Christa Baumgarth. 1975, ISBN 978-3-499-55372-1.

- 373 Erwin Grochla: Betriebliche Planung und Informationssysteme. Entwicklung und aktuelle Aspekte. 1975, ISBN 978-3-499-55373-8.

- 374 Peter Cornelius Mayer-Tasch: Die Bürgerinitiativbewegung. Der aktive Bürger als rechts- und politikwissenschaftliches Problem. 1976, ISBN 978-3-499-55374-5.

- 375 Hans Eggers: Deutsche Sprachgeschichte. Band IV: Das Neuhochdeutsche. 1977, ISBN 3-499-55375-9.

- 376 (Eintrag fehlt.)

- 377 Leopold Rosenmayr, Hilde Rosenmayr: Der alte Mensch in der Gesellschaft. 1978, ISBN 978-3-499-55377-6.

- 378 Jürgen Friedrichs (Hrsg.): Stadtentwicklungen in kapitalistischen und sozialistischen Ländern. Mit Beiträgen von Michael Brenner, Jens Dangschat und Annemarie Haack. 1978, ISBN 978-3-499-55378-3.

- 379 Günter Schmölders: Verhaltensforschung im Wirtschaftsleben. 1978, ISBN 978-3-499-55379-0.

- 380 Christian von Ferber, Liselotte von Ferber: Der kranke Mensch in der Gesellschaft. 1978, ISBN 978-3-499-55380-6.

- 381 Günther Schiwy: Kulturrevolution und „Neue Philosophen“. 1978, ISBN 978-3-499-55381-3.

- 382 John O’Neill: Revolution oder Subversion? Übersetzt von Klaus Boer. 1978

- 383 Friedrich Weinreb: Zahl, Zeichen, Wort. Das symbolische Universum der Bibelsprache. 1978, ISBN 978-3-499-55383-7.

- 384 Joachim Israel: Der Begriff Dialektik. Erkenntnistheorie, Sprache und dialektische Gesellschaftswissenschaft. 1979

- 385 Albert Camus: Christliche Metaphysik und Neoplatonismus. Aus dem Nachlaß herausgegeben. Diplôme d'Études Supérieures, 1936. Aus dem Französischen übersetzt von Michael Lauble. 1978, ISBN 978-3-499-55385-1.

- 386 Raymond Aron: Hauptströmungen des klassischen soziologischen Denkens. Montesquieu Comte Marx Tocqueville. 1979, ISBN 978-3-499-55386-8.

- 387 Raymond Aron: Hauptströmungen des modernen soziologischen Denkens. Durkheim Pareto Weber. 1979, ISBN 978-3-499-55387-5.

- 388 Toshihiko Izutsu: Philosophie des Zen-Buddhismus. 1979, ISBN 978-3-499-55388-2.

- 389 Thomas Albert Sebeok: Theorie und Geschichte der Semiotik. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Achim Eschbach. 1979, ISBN 978-3-499-55389-9.

- 390 Igorʹ Semenovič Kon: Freundschaft. Geschichte und Sozialpsychologie der Freundschaft als soziale Institution und individuelle Beziehung. Übersetzt von Valeri Danilow. 1979, ISBN 978-3-499-55390-5.

- 391 András Hegedüs: Sozialismus und Bürokratie. Aus dem Ungarischen übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Gábor Kiss. 1981, ISBN 978-3-499-55391-2.

- 392 Wilfried Röhrich: Sozialgeschichte politischer Ideen. Die bürgerliche Gesellschaft. 1979, ISBN 978-3-499-55392-9.

- 393 (Eintrag fehlt.)

- 394 Karl Georg Zinn: Die Selbstzerstörung der Wachstumsgesellschaft. Politisches Handeln im ökonomischen System. 1980, ISBN 978-3-499-55394-3.

- 395 Ulrich Beck, Michael Brater, Hansjürgen Daheim: Soziologie der Arbeit und der Berufe. Grundlagen, Problemfelder, Forschungsergebnisse. 1980, ISBN 978-3-499-55395-0.

Rowohlts Enzyklopädie (Auswahl)

- 396 Hartmut Böhme: Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Kultur.

- 404 Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie. Quellen und Deutung. Autorisierte deutsche Übersetzung von Hugo Seinfeld unter Mitwirkung von Boris von Borresholm. 1984, ISBN 978-3-499-55404-9.

- 417 Manfred Brauneck, Gérard Schnellin (Hrsg.): Theaterlexikon. Band 1: Begriffe und Epochen, Bühnen und Ensembles. Rowohlt, Hamburg 1986

- 422 Peter Cornelius Mayer-Tasch: Die Bürgerinitiativbewegung. Der aktive Bürger als rechts- und politikwissenschaftliches Problem. Vollständig überarbeitete Neuausgabe. 1985, ISBN 978-3-499-55422-3.

- 425 Hans Eggers: Deutsche Sprachgeschichte. Band 1: Das Althochdeutsche und das Mittelhochdeutsche. 1986, ISBN 978-3-499-55425-4.

- 426 Hans Eggers: Deutsche Sprachgeschichte. Band 2: Das Frühneuhochdeutsche und das Neuhochdeutsche. 1986, ISBN 978-3-499-55426-1.

- 475 Traugott König (Hrsg.): Sartre. Ein Kongreß. (Internationaler Sartre-Kongress an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 9. bis 12. Juli 1987.) 1988, ISBN 978-3-499-55475-9.

- 508 Ferdinand Fellmann: Symbolischer Pragmatismus. Hermeneutik nach Dilthey. 1991, ISBN 3-499-55508-5.

- 533 Ferdinand Fellmann: Lebensphilosophie. Elemente einer Theorie der Selbsterfahrung. 1993, ISBN 978-3-499-55533-6.

Siehe auch

Literatur

- Sonja Asal: Zwischen Humanismus und zweiter Aufklärung. Ernesto Grassis publizistisches Unternehmertum. In: Sonja Asal, Annette Meyer (Hrsg.): Ernesto Grassi in München. Wilhelm Fink, München 2020, S. 147–193, ISBN 978-3-7705-6017-2.

- Jörg Döring, Sonja Lewandowski, David Oels (Hrsg.): ‚rowohlts deutsche enzyklopädie‘: Wissenschaft im Taschenbuch 1955–68 = Themenheft Non Fiktion. Arsenal der anderen Gattungen 12,2 (2017), ISBN 978-3-86525-582-2.

- Ernesto Grassi: Die zweite Aufklärung. Enzyklopädie heute. Mit lexikalischem Register zu Band 1-75 und Porträtfotos der Autoren der rde mit Kurzbiographie. Rowohlt, Hamburg 1958 (= Rowohlts Deutsche Enzyklopädie Nr. 76/77).

- David Oels: Rowohlts Rotationsroutine. Markterfolge und Modernisierung eines Buchverlags vom Ende der Weimarer Republik bis in die fünfziger Jahre. Zugleich Dissertation Humboldt-Universität. Klartext Verlag, Essen 2013, ISBN 978-3-8375-0281-7.[13]

Weblinks

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.