热门问题

时间线

聊天

视角

立陶宛

東北歐國家 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

立陶宛共和國(立陶宛語:Lietuvos Respublika,發音:[lʲiətʊˈvoːs rʲɛsˈpʊblʲɪkɐ]),通稱立陶宛(立陶宛語:Lietuva,[lʲiətʊˈvɐ]),位於歐洲東北部[10],是波羅的海三國之一,首都與最大城市為維爾紐斯,另外還有考那斯與克萊佩達等城市。立陶宛全國人口約280萬,面積約6.5萬平方公里,北接拉脫維亞、東南接白俄羅斯、南接波蘭、西南接俄羅斯的加里寧格勒州,西濱波羅的海。

Remove ads

波羅的海東南岸自古為許多支波羅的人部落居住地,1230年代因明道加斯漸吞併其他公爵、王公的領土,統一了立陶宛全境並皈依天主教,於1253年接受教宗諾森四世加冕,建立立陶宛王國,1263年明道加斯被刺殺後立陶宛恢復成多神信仰的立陶宛大公國,14世紀時為歐洲最大的國家,領土範圍包括今立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭、波蘭和俄羅斯的一部分[11]。1569年立陶宛與波蘭確立盧布林聯合,共組波蘭立陶宛聯邦,18世紀晚期波蘭被列強瓜分,聯邦瓦解,立陶宛土地大部分被俄羅斯帝國併吞。第一次世界大戰結束後,立陶宛共和國在1918年2月16日簽署立陶宛獨立法案宣布獨立,但第二次世界大戰時先後被蘇聯和納粹德國佔領,1944年德國敗退後再次被蘇聯佔領,立陶宛公民以游擊隊對抗蘇聯,一直持續至1950年代。1989年立陶宛與拉脫維亞、愛沙尼亞三國公民以波羅的海之路人鏈示威,抗議蘇聯佔領波羅的海三國。1990年3月11日,即蘇聯解體前一年,立陶宛通過復國法案,成為第一個自蘇聯獨立的加盟共和國[12]。

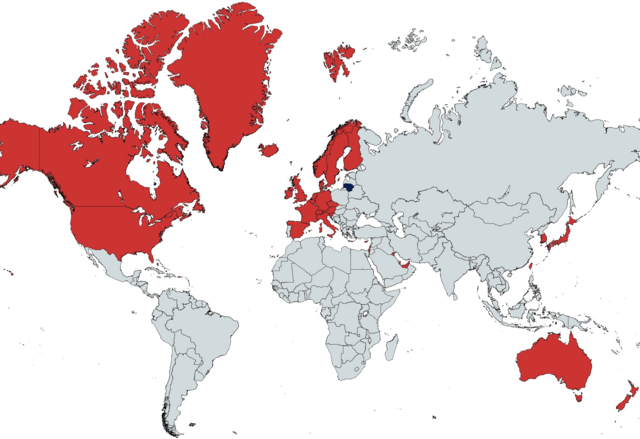

立陶宛是北大西洋公約組織、歐洲聯盟、歐洲委員會、聯合國、波羅的海國家理事會、國際貨幣基金組織、北歐投資銀行、歐洲安全與合作組織、神根公約及歐元區等國際機構組織的成員國,立陶宛屬於高收入經濟體並為高人類發展指數國家。

Remove ads

名稱

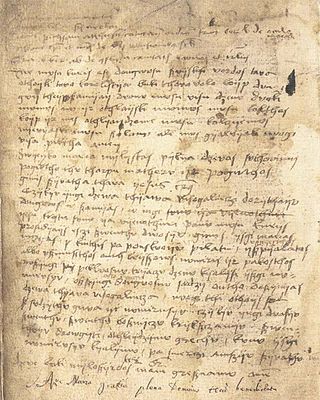

已知「立陶宛」(Lietuva)之名最早的紀錄出自《奎德林堡編年史》中1009年3月關於傳教士奎爾富特的聖布魯諾的一則故事[13],其中提到了Lietuva的拉丁化名Litua[14]。此名稱的來源有兩種說法,一說指波羅的海地區的許多族群名均來自水文名,Lietuva一名即為來自克爾納韋附近的利耶塔瓦河[15],有觀點認為這條河流很小,較不可能是立陶宛的名稱來源,但這種命名方式在歷史上有先例[16];另一說指此名來自當時組成立陶宛社會、臣服於統治者的軍事組織烈提司(Leičiai)[17],14至16世紀的歷史文獻仍有用Leičiai稱呼立陶宛人者,與立陶宛語相近的拉脫維亞語至今在詩作中或描述歷史時也會使用這個詞稱呼立陶宛人[18][19]。

Remove ads

歷史

末次冰期後(約西元前10萬年前)立陶宛一帶出現了昆達文化、尼曼文化與納爾瓦文化等中石器-新石器時代文化[20],居民以游獵維生,尚未形成定居點。西元前8000年左右因氣候變暖,當地森林漸茂,人群也漸趨定居生活,但直至西元前3000年左右當地才有農業出現,並開始有手工藝製作與貿易,印歐人也約於此時期來到立陶宛,和當地人混血產生了多支波羅的人部落[21]。

波羅的人部落與羅馬帝國有一些商業往來,透過琥珀之路將琥珀運往羅馬,但受羅馬的文化與政治影響不大[22],羅馬歷史學家塔西佗在《日耳曼尼亞志》提到了埃斯蒂人,可能即為波羅的海東南岸的一支波羅的人。波羅的人中居住地較靠西的部落與外地的接觸較早,西元2世紀托勒密已經知道加林迪亞人與約特維恩格人,中世紀前期的文獻也有提到古普魯士人、庫洛尼亞人與瑟米加利亞人[23]。

立陶宛語被認為是印歐語系中相當存古的一種語言,約於7世紀時和拉脫維亞語分家[24]。立陶宛傳統的多神信仰與習俗保留了很長的時間,當地傳統會在統治者死後將其火化,文獻中可見中世紀的立陶宛大公阿爾吉爾達斯與科斯圖提斯死後火化儀式的記載[25]。

9世紀至11世紀海岸的波羅的人常受維京人侵擾[26],當地王公向基輔羅斯進貢。12世紀中葉立陶宛人開始侵略魯塞尼亞人的領地,12世紀末已有穩定且有組織的軍事力量,用於對外劫掠財寶與奴隸,1183年立陶宛人襲擊了今波拉次克和普斯科夫,甚至距離更遠的諾夫哥羅德共和國也是其侵略範圍[27],這些軍事行動也帶動立陶宛社會的轉型,逐漸形成國家的雛形,並發展成立陶宛大公國[28] ,1219年21位立陶宛公爵與加利西亞-沃里尼亞王國簽署和平條約,為波羅的部落聯合最早的證據[29][30]。

當時立陶宛為立窩尼亞十字軍入侵,1236年9月22日蘇勒戰役中首位立陶宛大公明道加斯手下將領擊敗了寶劍騎士團[31],引發原本已被騎士團征服的庫洛尼亞人、瑟米加利亞人與瑟羅尼亞人起義,重挫騎士團在道加瓦河左岸的戰果[32],2000年立陶宛與拉脫維亞議會因此決定將9月22日訂為波羅的團結日[33]。1251年明道加斯皈依羅馬天主教,於1253年接受教宗諾森四世加冕為國王,建立立陶宛王國[34]。1263年明道加斯被暗殺後立陶宛恢復傳統的多神信仰,在立陶宛十字軍戰役中為條頓騎士團與立窩尼亞騎士團征討,皮爾奈圍城戰即為其中著名的戰役,此時期立陶宛仍持續向東擴張,佔領數個原屬基輔羅斯的公國[35]。

據傳說記載,14世紀初期的立陶宛大公格迪米納斯有一次在維爾尼亞河附近狩獵後在當地過夜,夢見一隻站在山丘上的大隻鐵狼大聲嚎叫,祭司利茲代卡認為鐵狼象徵城堡,格迪米納斯遂遵神意建城,以維爾尼亞河之名將其取名為維爾紐斯城並以其為都,即今立陶宛的首都[36]。1362年或1363年立陶宛大公阿爾吉爾達斯在藍水之戰中大敗金帳汗國[37],佔領基輔、波多利亞與烏克蘭原野[38],東面與莫斯科大公國接壤[39],14世紀末的立陶宛大公國為全歐洲面積最大的國家,領土範圍包括今立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭以及波蘭和俄羅斯的一部分[11][40],因地緣關係其文化與宗教均多元,官方文件除拉丁文也使用秘書室斯拉夫語(書面的羅塞尼亞語)[41]。

1386年波蘭公主雅德維加與立陶宛大公約蓋拉成婚,兩國組成共主邦聯,約蓋拉統治期間立陶宛逐漸基督教化,為歐洲最晚接受基督教的地區之一,其北邊地區於12世紀末即被數個騎士團征服而信仰基督教,立陶宛因當時擊敗了寶劍騎士團,遲至14世紀末才接受基督教[42][43]。約蓋拉死後,維陶塔斯在內戰中勝出,於1392年成為立陶宛公爵,他治下的立陶宛國勢達到頂峰,開始中央集權,1399年維陶塔斯與脫脫迷失的聯軍在沃爾斯克拉河戰役敗於金帳汗國,不過1410年波蘭與立陶宛聯軍在格倫瓦德之戰擊敗條頓騎士團,此戰為中世紀歐洲最大的戰役之一[44][45][46],1429年維陶塔斯獲神聖羅馬帝國皇帝西吉斯蒙德封為國王,但運送王冠的使節在波蘭被截住而耽擱,維陶塔斯於隔年皇冠送抵的前幾天逝世[47]。維陶塔斯逝世後立陶宛貴族一度試圖脫離與波蘭的聯盟,但15世紀末被迫重新與其結盟對抗興起的莫斯科大公國,先後爆發莫斯科-立陶宛戰爭與立窩尼亞戰爭,前者持續至16世紀初,據《莫斯科公國札記》記載,1514年的奧爾沙戰役中波蘭與立陶宛聯軍以寡擊眾擊敗了莫斯科大公國,並抓獲其將領[48];立窩尼亞戰爭則於1558年爆發,於1583年以波蘭與立陶宛(當時已組成波蘭立陶宛聯邦)的勝利告終,簽署的亞姆—扎波利斯克停戰協定中聯邦獲得立窩尼亞、波拉次克與韋利日,波蘭立陶宛軍隊則退出大盧基與普斯科夫等俄國領土[49]。

Remove ads

1569年,立陶宛與波蘭締結盧布林聯合,成立波蘭立陶宛聯邦,立陶宛保有自己的軍隊、貨幣與法律(立陶宛大公國法規)[50],此時期波蘭文化對立陶宛的政治、語言、文化與國族意識等都產生了重大影響。聯邦初期國力強盛,在文藝復興與宗教改革影響下文化、藝術與教育勃興,並對外與沙俄、鄂圖曼土耳其帝國和瑞典帝國征戰,在俄羅斯混亂時期進攻俄羅斯,甚至在1610年至1612年間佔領莫斯科[51]。

十七世紀中葉聯邦國力衰退[52],再次與沙俄爆發大規模衝突,1655年維爾紐斯之戰中聯邦敗於沙俄,立陶宛首都維爾紐斯被沙俄佔領,為歷史上該城首次被外國軍隊攻佔[53],俄軍在城中大肆搶掠破壞,直至1661年聯邦才收復維爾紐斯,立陶宛許多文物與國家檔案Lithuanian Metrica均在戰爭中佚失。同時期的第二次北方戰爭中聯邦全境一度被瑞典軍隊攻佔,經濟受到嚴重破壞,是為波立聯邦的「大洪水時代」。不久後聯邦國力未能恢復前又爆發了大北方戰爭,同時爆發瘟疫與飢荒,聯邦失去了近40%人口[54]。

1791年,聯邦的四年議會通過五三憲法,為世界第二部成文憲法[55],試圖改革貴族民主制的缺陷,向君主立憲制轉型[56][57],主張貴族與城鎮居民權利均等,將農民置於政府的保護之下以減輕虐用農奴的情形[58][59]。最終波立聯邦仍在1772年、1793年和1795年為俄羅斯、普魯士及奧地利三次瓜分後滅亡。立陶宛大公國的領土大多被俄羅斯帝國吞併[60][61][62]。

Remove ads

1831年與1863年波蘭與立陶宛地區兩次起義對抗俄國統治均告失敗,俄羅斯則推行俄羅斯化政策,1840年廢除立陶宛大公國法規,1865年起禁止立陶宛語出版品,此外還關閉數個文教機構與天主教堂,但因有許多人走私立陶宛語書籍,以及在家庭內部秘密推行立陶宛文化教育,俄羅斯化的效果不彰[63]。西蒙納斯·道坎塔斯等人推動立陶宛民族復興,試圖脫離俄羅斯與波蘭的影響,從波立聯邦以前的古代立陶宛歷史、語言與文化逐步建構立陶宛獨立的民族意識[64]。

1877年-1878年年俄土戰爭後俄國與德國的關係惡化,亞歷山大二世接受其將領的建議在西部邊境(立陶宛境內)建造考那斯要塞,為第一線的大型防禦工事[65]。

Remove ads

第一次世界大戰期間俄羅斯帝國軍隊不敵德軍而大撤退後,立陶宛於1915年底被德意志帝國佔領[66],被併入東部領地,立陶宛人的政治、出版與人身自由再次受到打壓[67],1917年俄國接連爆發二月革命及十月革命,最後由列寧主導成立蘇維埃政權,此時的立陶宛知識份子試圖利用政治形勢發動獨立運動,同年9月維爾紐斯會議選出了立陶宛國民大會的20名成員[68],1918年2月16日國民大會簽署立陶宛獨立法案,宣布立陶宛恢復獨立,以維爾紐斯為首都[69],儘管如此,德國軍隊才是實際控制者,國民大會並沒有任何權力。1918年3月佔領着立陶宛的德國承認其獨立並作為德國的附屬國存在。6月立陶宛王國被建立。

一戰結束後立陶宛王國被撤銷,隨後奧古斯丁納斯·沃爾德馬拉斯頒行臨時憲法,奧古斯丁納斯·沃爾德馬拉斯成為首名立陶宛總理,組織政府與軍隊,開始為期三年的獨立戰爭,對抗蘇聯支持的立陶宛蘇維埃社會主義共和國(立陶宛-蘇聯戰爭)、西俄羅斯志願軍與波蘭(波蘭—立陶宛戰爭)[70][71],1919年波蘭第二共和國對立陶宛發動了一場政變,企圖建立親波政權並組成共主聯邦,但最終失敗[72]。1920年10月爆發熱利戈夫斯基兵變,波蘭軍隊佔領了維爾紐斯地區,先建立了傀儡政權中立陶宛共和國,1922年再將其併入維爾諾省[73],立陶宛政府遷至考那斯,但仍以維爾紐斯為法律上的首都,戰間期立陶宛與波蘭的關係均非常緊張。1923年1月立陶宛在克萊佩達起義後佔領了原為國際聯盟託管的克萊佩達地區[74]。1938年3月波蘭因歐洲局勢緊張而欲鞏固北方邊界,向立陶宛發出最後通牒[75],要求立陶宛政府和波蘭重新建交否則出兵入侵,立陶宛政府知道自身實力不足以抵禦波蘭軍隊,因此接受了最後通牒,與波蘭恢復外交關係[76]。

內政方面,民選的立陶宛憲法會議於1920年5月31日首次召開,通過暫時憲法,1922年又通過了正式憲法。政府着手進行土地、經濟與教育改革,發行立陶宛立特,設立立陶宛大學(今維陶塔斯·馬格努斯大學)[77],並與多國建立外交關係,於1921年加入國聯[78]。1926年立陶宛爆發政變,曾任首任總統的安塔納斯·斯梅托納推翻了民主政府,保守的立陶宛民族主義聯盟登台掌權,1927年解散國會[79],並於1928年通過支持總統獨裁的新憲法,查禁反對黨並限制言論自由,少數族裔的權益也受到限縮[80][81]。

戰間期立陶宛事實上的首都考那斯有小巴黎之稱,生活水準接近西歐國家,受薪階級的薪資也與西歐國家相仿,1913年至1940年立陶宛人口與工業生產均快速增長[82][83]。但經濟情況受到國際經濟蕭條影響[84],1935年因農產品價格劇降,蘇瓦爾基亞與祖基亞均有農民罷工。政府積極鎮壓國內反對力量,1936年初有四名農民因發起暴動而被處死[85]。

Remove ads

总结

视角

1939年3月20日納粹德國向立陶宛發出最後通牒,要求其交出克萊佩達地區,立陶宛政府在兩天後同意[86],同年德蘇簽訂《蘇德互不侵犯條約》,在條約附帶的秘密附加協議中,立陶宛被劃入納粹德國勢力範圍。

構成波羅的海諸國(芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛)的各地區如果發生領土與政治重組,立陶宛的北部邊境將充當德國與蘇聯兩國利益範圍的邊境。在此種情況下,立陶宛與維爾紐斯地區的相關利益將得到雙方承認。

8月29日,德國駐立陶宛特使埃里希·策希林宣稱,戰爭開始後德國將要求立陶宛保持完全中立,但實際上德國政府希望立陶宛人在波蘭遭到襲擊時採取措施奪取維爾紐斯爭議區。迫於英國與法國的外交壓力,立陶宛並沒有按照德國的意願行事,而是宣布了中立。9月19日,蘇聯軍隊佔領維爾紐斯,蘇聯政府獲得了波羅的海領土與政治談判的主動權[87]。9月25日,史太林建議變更現有的蘇德秘密協議,德國放棄了除去立陶宛西南部以外的所有立陶宛領土以換取波蘭的盧布林及周邊區域,默許了立陶宛成為蘇聯勢力範圍。德國人試圖與蘇聯和立陶宛方面作進一步的交涉,但在莫洛托夫和史太林的精心策劃下,10月立陶宛被迫簽訂蘇聯-立陶宛互助條約,准許蘇聯在立陶宛設立5個軍事基地與駐軍2萬人以交換蘇軍交還入侵波蘭時佔領的維爾紐斯[88],隨後蘇聯被冬季戰爭耽擱,1940年6月14日蘇聯政府向立陶宛發出最後通牒,要求改組立陶宛政府並允許紅軍隨意駐軍,立陶宛政府因境內已有蘇聯駐軍,無武力反抗的可能而被迫同意[89],斯梅托納總統出逃,超過20萬名蘇聯紅軍進入立陶宛境內[90],隔天蘇聯又向愛沙尼亞與拉脫維亞提出最後通牒,將波羅的海三國完全佔領[91][92]。

弗拉基米爾·格奧爾吉耶維奇·捷卡諾佐夫被派往立陶宛監督傀儡政府立陶宛人民政府與人民議會成立與選舉,7月21日立陶宛蘇維埃社會主義共和國成立,並於8月3日加入蘇聯,隨後立陶宛被快速的蘇維埃化,除立陶宛共產黨外的政黨與許多組織都被宣布非法,約12000人被逮捕後送往古拉格關押,大量私人財產被充公,貨幣也改為蘇聯盧布,糧稅大幅上升,立陶宛軍隊則被改編為蘇聯紅軍第29步兵軍[93]。1941年6月14日至18日(納粹德國進攻前一週)有約17000名立陶宛人被流放至西伯利亞,其中許多因不人道的環境而死亡,史稱六月遣送[94][95]。6月22日納粹德國進攻蘇聯,立陶宛行動前線發動六月起義,建立臨時政府,但德國北方集團軍佔領立陶宛後臨時政府即瓦解[96],立陶宛被併入德國的奧斯蘭總督轄區[97]。

納粹德國在立陶宛展開猶太人大屠殺,將猶太人送往集中營中屠殺[98][99],6月25日阿爾吉爾達斯·克利馬蒂斯即在黨衛軍監督下發起了考那斯反猶騷亂,殺害大量猶太人[100][101],1941年12月已有超過12萬名立陶宛猶太人遇害,納粹佔領期間共有91%至95%的猶太人被屠殺[102]:110,其中近十萬人死於波納里大屠殺[103]。許多立陶宛人冒生命危險保護猶太人[104],截至2018年1月以色列政府已向893名立陶宛人頒授國際義人[105];但也有約13000名立陶宛人加入了立陶宛輔助警察營,其中許多與納粹黨衛隊別動支隊一起屠殺猶太人[106],另外也有立陶宛安全警察與黨衛軍和納粹安全警察合作,鎮壓猶太人、波蘭反抗軍與地下共產黨[107]。

二戰對立陶宛的經濟造成了巨大衝擊。據蘇聯方面記載,德國佔領期間至少有21個村莊被摧毀,56個發電站在德軍撤退時停止了工作,1140多座橋樑被毀,工業區和基礎設施的嚴重損毀使得本就疲弱的經濟雪上加霜。[108]

1944年德軍撤退後蘇軍再次佔領波羅的海三國,繼續將大量政治犯流放至西伯利亞,直到1953年史太林逝世後方止,立陶宛共產黨領導人安塔納斯·尤奧佐維奇·斯涅奇庫斯(1940年至1974年擔任領導人)從旁協助逮捕與流放的行動[109][110]。蘇聯試圖將立陶宛融入其社會,禁止一切立陶宛國家象徵,立陶宛的反抗勢力則組成游擊隊對抗蘇聯,共有約5萬人參加[111][112],自1944年活躍至1953年,試圖重建獨立的立陶宛國,甚至大量的天主教神職人員也積極為抵抗戰士提供庇護和援助,反蘇抵抗運動的核心力量是1944年建立的立陶宛防衛力量(LVR),該組織在波維拉斯·普萊恰維丘斯將軍領導下由德國人建立,在這位領導者於同年5月因反對德國軍方被捕後,LVR的成員遵循他最後的命令分散成小組前往鄉下繼續活動,將游擊隊擴散到整個立陶宛,強烈的民族主義傾向使他們同時與德國佔領軍和蘇聯軍隊為敵[108]。到了1949年,全立陶宛的各個游擊組織進一步聯合併組建了立陶宛自由戰士聯盟,其領導人約納斯·熱邁蒂斯於2009年被追認為立陶宛總統[113]。游擊隊未能成功抵抗蘇聯的統治,但展現了立陶宛非自願加入蘇聯、追求獨立的意志[114]。事後歐洲人權法院與立陶宛法院均判決蘇聯鎮壓立陶宛游擊隊的行動為種族滅絕[115]。

游擊隊被鎮壓後,立陶宛仍有地下反抗勢力散發出版報刊與天主教書籍,活躍成員包括Vincentas Sladkevičius、西吉塔斯·坦克維休斯與妮約萊·薩杜奈特等。1972年時年19歲的學生羅馬斯·卡蘭塔在考那斯自焚以抗議蘇聯統治,造成考那斯數日騷亂[116]。

1976年反蘇人士建立了立陶宛赫爾辛基小組,透過外國電台宣布立陶宛獨立[117],向西方國家宣傳蘇聯治下的立陶宛人權受到侵害的情形,隨着蘇聯推行開放政策,立陶宛獨立運動組織薩尤季斯於1988年6月3日成立,以追求立陶宛獨立為宗旨[118],維陶塔斯·蘭茨貝吉斯(日後擔任立陶宛國會的首任議長)為其領導人[119],在全國各地獲廣泛支持,1988年8月23日在維爾紐斯溫吉斯公園舉辦的一場反蘇集會即有約25萬人參加[120]。1989年8月23日,為紀念德蘇互不侵犯條約簽訂50週年,使全世界關注波羅的海國家被佔領的情形,立陶宛與愛沙尼亞、拉脫維亞發起大規模的反蘇示威波羅的海之路[121],薩尤季斯為組織者之一,共有200萬人手牽手組成一個長度超過675公里的人鏈,穿越波羅的海三國[122]。

Remove ads

立陶宛蘇維埃社會主義共和國(立陶宛語:Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika,俄語:Литовская Советская Социалистическая Республика),蘇聯的加盟共和國,簡稱立陶宛或蘇維埃立陶宛,是1940年至1941年以及1944年至1990年間蘇聯的加盟共和國之一。在1946年之後除了與白俄羅斯之間的邊界略有調整以外,其疆域及國界與今天的立陶宛相同。

立陶宛蘇維埃社會主義共和國持續了四十五年。因此,許多西方國家當時承認立陶宛是一個獨立的、法律上的主權國家,受國際法約束,以1940年前波羅的海國家任命的使館為代表,這些使館通過立陶宛外交服務在各地發揮作用。

1989年5月18日,立陶宛蘇維埃社會主義共和國宣佈自己是一個主權國家,但仍是蘇聯的一部分。1990年3月11日,立陶宛共和國重新建立獨立國家。

Remove ads

1990年3月11日,立陶宛最高委員會宣布立陶宛恢復獨立[123],為第一個自蘇聯宣布獨立的共和國

1990年3月11日,立陶宛最高委員會簽署立陶宛復國法案宣布立陶宛恢復獨立,為第一個自蘇聯宣布獨立的共和國,4月22日蘇聯宣布對立陶宛實行經濟封鎖,停止向立陶宛供應石油等原物料[125],隔年1月蘇聯試圖策劃兵變推翻新獨立的立陶宛政府,莫斯科當局認為立陶宛經濟情況不佳,當地人應會強烈支持政變[126],便派遣軍隊進攻維爾紐斯政府大樓,是為立陶宛一月事件,但立陶宛人多支持獨立的政府,故政變未能成功,蘇聯在國際壓力下被迫撤軍[127][128]。1月31日蘇軍在立陶宛與白俄羅斯的邊境攻擊立陶宛邊檢人員,造成7人死亡(梅迪尼恩凱襲擊事件)[129]。

1991年2月11日冰島議會決議指冰島政府1922年對立陶宛獨立的承認仍有效,且從未正式承認蘇聯佔有立陶宛[130] ,兩國應盡快恢復外交關係[131][132]。1991年9月6日蘇聯才承認其獨立。9月17日立陶宛加入聯合國。1992年10月25日立陶宛公投制定現行憲法,1993年2月14日全民直選選出阿爾吉爾達斯·布拉藻斯卡斯為首任立陶宛總統,同年8月31日俄羅斯軍隊全數撤離立陶宛[133];2001年5月31日立陶宛加入世界貿易組織[134];2004年3月29日加入北大西洋公約組織[135],同年5月1日正式加入歐盟[136];2007年12月21日加入神根公約[137];2015年1月1日加入歐元區[138];2018年7月4日加入經濟合作暨發展組織[139]。

2009年達利婭·格里包斯凱特當選總統,為立陶宛第一任女總統,2014年成功連任[140]。

地理

立陶宛地處波羅的海東岸,全國面積約為65,200平方公里[141],緯度介於北緯53°至57°之間,經度大致介於東經21°至27°之間(庫爾斯沙嘴有一部份在東經21°以西)。海岸線中僅有北側一部份直面波羅的海,其餘則緊鄰庫爾斯潟湖,與波羅的海間被庫爾斯沙嘴分隔[142](庫爾斯潟湖往南延伸至俄羅斯的加里寧格勒[143]),主要的不凍港克萊佩達即位於庫爾斯潟湖與波羅的海交接的出口處[143]。

立陶宛與鄰國拉脫維亞邊界約610公里、與白俄羅斯邊界約724公里、與波蘭邊界約110公里、與俄國加里寧格勒州邊界約303公里。1989年,法國國家地理林業信息研究所的研究人員量測歐洲大陸的邊界,認定歐洲的地理重心位於立陶宛首都維爾紐斯北方約26公里處(54°54′N 25°19′E)[144]。

立陶宛屬溫帶大陸性濕潤氣候,各月氣溫與降雨量變化如下:

立陶宛位於北德平原邊緣,地形平坦,沒有高山,西部與東部有一些冰磧丘陵,皆不高於300米,最高峰為靠近東南部邊界的奧庫斯托雅斯山,標高約294米[143];地貌包括草地、麥田與森林等,另外有許多丘堡古時有城牆防守,為多神信仰時期向眾神獻奉供品的祭壇[149]。全國有超過3000個大小湖泊,大多位於東北部,佔全國面積共約1.5%,最大者為德魯克夏依湖;此外境內也有許多河流流經,其中最長的為尼曼河,具重要航運價值[143];全國約有28%土地為混合林[143](中歐混合林與薩爾馬特混合林[150]),林業佔全國產值的11%[151]。立陶宛現有5座國家公園(奧克施泰提亞國家公園、祖基亞國家公園、庫爾斯沙嘴國家公園、特拉凱歷史國家公園、薩莫吉希亞國家公園)[152]、30座地區公園[153]、402座自然保護區[154]與668個受國家保護的自然遺產[155]。 qiuqiu99 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) sahabatqq (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 立陶宛獨立後,於1992年通過環境保護法(Aplinkos apsaugos įstatymas),規範個人(含法人)對環境資源的使用,以保護國內的生物多樣性、生態系統與地貌[156]。立陶宛與其他歐盟成員國皆同意在2020年將碳排放減低至1990年的80%以下,將可再生能源佔比提升至20%以上,並在2030年將碳排放進一步減低至1990年的60%以下,將可再生能源佔比提升至27%以上[157]。2016年立陶宛通過飲料瓶回收法,隔年成功回收了該年度92%的飲料瓶罐[158]。

2018年立陶宛在氣候變遷績效指標的排名僅次於瑞典[159];2019年立陶宛的森林景觀完整性指數在172國中排名第162[160]。

立陶宛紅寶書中列出了800多個物種,有約18.9%的植物、1.87%的真菌、31%的地衣、8%的魚類瀕臨絕種[163]。隨着狩獵規範的制定,野生動物的族群有回升趨勢,兔子估計有約20萬隻,最常見的大型野生動物為西方狍,全國估計有12萬隻,另外還有野豬(估計55000隻)、狐狸(估計27000隻)、鹿(估計22000隻)、黇鹿(估計21000隻)、駝鹿(估計7000隻,為最大型的野生動物)、狼(估計僅有800隻)與歐亞猞猁(估計僅200隻)[164]。

行政區劃

立陶宛現行的行政區劃系統建立於1994年,並於2000年加以修訂以達到歐盟的規定。全國劃分為10個縣,下分60個市鎮,並可再細分成546個長老區。

自2010年立陶宛的縣長體系廢置後,市鎮成為最重要的行政區劃層級[165]。一些市鎮在歷史上稱為「地區市鎮」,另一些則為「城市市鎮」,每個市鎮都有自己的民選政府。以前市鎮議會每三年選舉一次,但現今改為每四年選舉一次。自2015年起市鎮的長官是直選出來的,之前則是由市鎮議會來任命的[166]。

數量為546個的長老區是最基層的行政劃分單位,但在國內政治中的重要性不大。市鎮議會任命長老來管理長老區,負責最基本的本地公眾服務,例如在鄉村地區進行人口出生和死亡登記。長老區在社保方面起着更積極的作用,鑑定需要受救的個人或家庭,以及發放社會福利和其他救濟形式[167]。有些人覺得長老區並無實際的權力且不受關注,認為其實長老區可以啟動本地倡議來解決鄉村社會問題[168]。

政治

立陶宛自獨立以來即為民主國家,於1992年10月25日舉行了憲法公投制憲[170]。當時對立陶宛的政制曾有一番討論[170],同年5月舉行的總統制公投中有73%投票者支持採用總統制,但因投票率僅有59%,整體支持者未能超過50%而未獲通過[171]。最後立陶宛決定採用半總統制[4],以總統為國家元首,總統由全民直選產生,任期5年,最多可任兩屆,負責外交與國安事務,且為立陶宛軍隊總司令[172],現任立陶宛總統為吉塔納斯·瑙塞達,於2019年大選勝選後上任[173];總理為政府首腦,經總統提名、國會同意後上任,總理可提名內閣各部部長與法官人選,經總統同意後上任[172]。

立陶宛國會(Seimas)為一院制,共有141名國會議員,任期為4年,其中71名是由單一選區制選出,另外70名為各政黨提名後經比例代表制選出,政黨需獲得至少5%選票才可分得比例代表制的議席[174]。立陶宛憲法法院(Konstitucinis Teismas)共有9名法官,任期為9年,總統、國會議長與最高法院院長分別提名三名憲法法院法官,經國會同意後任命[175]。

立陶宛的政治形態為多黨制,經常出現許多小黨共組的聯合政府[176],議會選舉每四年(十月的第二個星期日)舉行一次[174],參選人需在投票日年滿25歲、永久居留於立陶宛且未有外國國籍[177]。2020年立陶宛議會選舉中祖國聯盟-立陶宛基督教民主黨(TS-LKD)獲得相對多數,在議會141席中拿下50席[178],該黨提出的總理人選因格麗達·希莫尼特於10月上任,與另外兩個自由派小黨組成中間偏右的聯合政府[179]。立陶宛的總統選舉為每五年選舉一次[180],參選人除滿足議員候選人的參選條件外,需於投票日年滿40歲並在立陶宛居住至少3年[181],無黨籍的吉塔納斯·瑙塞達於2019年當選總統[173]。

地方選舉方面,立陶宛市鎮議會的議員人數因市鎮大小而異,由15人(人口少於5000人的市鎮)至51人不等,以政黨比例代表制選出,2015年全國共選出1524名市鎮議員[182],市長則為民眾直選[183],本身也身兼市鎮議會的議員。2015年立陶宛社會民主黨在市鎮議會選舉中勝選,贏得372席議員與16席市長[184];2019年該黨獲選15席市長與259席議員,比祖國聯盟-立陶宛基督教民主黨略少4席議員[185]。

立陶宛是全世界最早授與女性投票權的國家之一,1918年的憲法即規定女性享有投票權,隔年女性即在選舉中投票,相較之下美國(1919年)、法國(1945年)、希臘(1952年)與瑞士(1971年)的女性皆較晚才得以投票[186]。

立陶宛在歐洲議會的705席議員中佔了11席[187],投票人需於投票日年滿18歲,參選人則需年滿21歲,兩者皆需為立陶宛公民或永久居留於立陶宛的歐盟其他國家公民[188]。2019年選舉選出的11名議員分別來自6個不同政黨,且有一人為無黨籍[189]。

現行立陶宛憲法於1992年10月25日公投通過後實行[190],當時立陶宛剛獨立,暫時沿用經大幅修改過的蘇聯法律。2000年議會通過立陶宛民法,2003年又通過了立陶宛刑法與刑事訴訟法,刑事訴訟為糾問式[191]。2004年5月1日歐盟法律也成為立陶宛法律系統的一部份[192]。

立陶宛甫獨立時曾面臨嚴重犯罪問題,不過近年已改善許多[193],犯罪率逐年下降[194],該國執法部門包括立陶宛警隊、反恐行動小組、刑警、刑事鑑識中心與交通警察等[195]。2017年全國犯罪案件共有63,846起,其中多數為竊盜(19,630件,比2016年下降了13.2%),2835起為6年有期徒刑以上的重罪(比2016年下降14.5%),129起為殺人或殺人未遂(比2016年下降19.9%),178起為重傷害(比2016年下降17.6%),攜帶違禁品的案件也比2016年下降了27.2%,但電子資訊相關的犯罪比2016年上升了26.6%[196]。

立陶宛於1996年停止執行死刑,並於1998年完全廢死[197]。該國為歐盟國家中單位人口入獄比例最高者,2017年統計顯示每十萬人有315人在獄中服刑,有學者認為此現象不是因為犯罪率高,而是立陶宛的刑期較長、民眾彼此以及對政府的信任度低所致[198]。

立陶宛現與189個國家建交[199],係聯合國、北大西洋公約組織、歐洲聯盟、歐安組織、北大西洋合作理事會、歐洲理事會及世界貿易組織會員國[200]。

波蘭高度支持立陶宛獨立,但曾指控立陶宛歧視境內的波蘭裔族群 [201][202],波蘭前總統萊赫·華里沙便因此拒絕接受立陶宛頒授的維陶塔斯大帝勳章[203]。

立陶宛與格魯吉亞關係良好,支持其加入北大西洋公約組織與歐洲聯盟[204][205][206],2008年俄羅斯-格魯吉亞戰爭期間,俄軍向格魯吉亞首都第比利斯前進時,立陶宛總統瓦爾達斯·阿達姆庫斯與波蘭和烏克蘭總統前往第比利斯,以表達對格魯吉亞的支持[207][208],立陶宛人與天主教會也捐款救助戰爭受害者[209][210]。

2013年立陶宛當選聯合國安全理事會非常任理事國,任期兩年[211],為波羅的海三國中第一個當選該職的國家,期間大力支持烏克蘭,譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事干預[212][213],頓巴斯戰爭局勢惡化後立陶宛總統達利婭·格里包斯凱特甚至將俄羅斯總統普京比擬為史太林與希特拉等獨裁者,並稱俄羅斯為「恐怖主義國家」[214]。2018年立陶宛與愛沙尼亞、拉脫維亞因成功的民主轉型而共同獲得威斯特伐利亞和平獎[215]。2019年立陶宛政府譴責土耳其對敘利亞東北部的軍事行動[216]。

2021年開始,立陶宛採取「疏中親臺」的外交政策[217],不但退出與中華人民共和國的「17+1合作」[218],還有意在中華民國開設經濟代表處,以促進與中華民國的關係[219]。5月立陶宛國會通過議案認定中華人民共和國政府對維吾爾族進行種族滅絕,並呼籲該國廢除《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》,中華人民共和國方面則予以強烈譴責[220]。

臺灣在2020年4月將130萬口罩贈與給北歐和中東歐地區8個歐盟會員國(瑞典、丹麥、奧地利、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等),其中捐贈給立陶宛10萬口罩。作為回應,立陶宛於2021年6月22日宣布捐贈台灣2萬劑牛津-阿斯利康2019冠狀病毒病疫苗(AZ疫苗)[221]。同年7月中華民國外交部宣布將於立陶宛設立駐立陶宛台灣代表處,將為中華民國非邦交國中第一個以台灣為名的代表處[222],立陶宛外交部也表示將在台北設立辦事處[223]。

立陶宛的國防政策為保障國家主權獨立、領土完整與憲法秩序,戰略目標為維護國家利益,並支援北約與歐盟的軍事任務[225]。立陶宛軍隊由陸軍、空軍、海軍、特種部隊與其他後勤、訓練、指揮、憲兵等單位組成,由國防部指揮,共有約2萬人(不含後備人員)[226],2008年一度廢除了徵兵制,但又於2015年恢復之[227],立陶宛軍隊目前有人員派駐阿富汗、科索沃、馬里與索馬里等國家[228],2005年起立陶宛即為駐阿富汗國際安全援助部隊的組成國,在古爾省恰赫恰蘭負責指揮一個地方重建小組[229],另有特種部隊派駐坎大哈省[230]。

此外立陶宛還有邊防局,由內政部管理,負責邊境檢查、海關查緝並與海軍合作防止海上走私。2015年國防部下新成立國家網絡安全中心,負責保護國家資訊安全與打擊網絡犯罪[231]。除正規編制人員外,立陶宛還有受政府支持的民兵組織立陶宛來福槍兵聯盟[232]。

2008年環球金融危機後立陶宛的國防支出一度落後北約其他成員國,但近年已快速上升。據北約統計,2020年立陶宛的國防開支佔其本地生產總值(GDP)的2.13%[233]。

經濟與產業

立陶宛的貨幣原為立陶宛立特(LTL),2015年1月1日起加入歐元區,正式改用歐元為國內流通貨幣,3.4528立陶宛立特可兌換1歐元[235]。立陶宛為世界銀行定義的高收入經濟體[236]。據2016年的數據,其國內服務業佔GDP比重為68.3%、工業佔28.5%、農業則佔3.3%[237]。2018年立陶宛的出口物品中,農產品與食物佔比18.3%,化學製品與塑膠佔17.8%,機器與器具佔15.8%,礦產佔14.7%,木材與家具佔12.5%[238]。2016年立陶宛的最大出口國為俄羅斯,佔比14%,其次依序為拉脫維亞(9.9%)、波蘭(9.1%)、德國(7.7%)、愛沙尼亞(5.3%)、瑞典(4.8%)與英國(4.3%)[239]。

立陶宛因2000年至2009年經濟快速成長,被譽為波羅的之虎,2007年的經濟成長率高達11.1%,但隨後受環球金融危機影響而出現嚴重衰退,2009年GDP重挫14.9%[241],2010年失業率升至17.8%[242],之後經濟成長緩慢回升,但成長幅度不如2009年前的強勢,但國際貨幣基金認為立陶宛的財政狀況然堪稱穩健,2016年的赤字率從前一年的42.7%降為40%(金融危機以前的2008年赤字率僅為15%)[243]。立陶宛平均有超過95%的外商直接投資(FDI)來自其他歐盟國家,其中以瑞典為最高,佔約20%至30%[244],2017年立陶宛的FDI達到高峰。

2004年至2016年立陶宛有大量人口出走,約兩成人口移民至其他國家,原因包括收入不足、尋找新的職缺或求學等[245],造成國內勞動人力的缺乏與薪資的上漲[246][247]。

2019年,立陶宛成人的平均資產為50,524美元,國家資產總值估計為1150億美元[249] 。2020年全國平均月薪為1000歐元[250](購買力平價為2200歐元[251])。該國的生活成本相對較低,2016年的家庭消費支出(HFCE)為63,低於歐盟平均的102[252]。

立陶宛稅制為單一稅,據歐洲統計局統計,立陶宛的個人稅率(15%)與公司稅率(15%)在歐盟國家中都算是相當低的[253],其隱性稅率為9.8%,是歐盟國家中最低的。立陶宛國內有7個自由貿易區[254]。

近年立陶宛的資訊科技快速發展,2016年產值已有19億歐元[255]。2018年歐洲的第一個國際區塊鏈中心在立陶宛首都維爾紐斯成立[256]。

以下為2018年立陶宛產值排行前十的公司[257]:

立陶宛的農業可追溯至公元前3000年的新石器時代,自古即為立陶宛重要的產業[258]。2016年立陶宛農業產值為22.9億歐元,其中以穀物佔比最高,其他重要作物還有甜菜、西洋油菜與薯片等,約4.4億歐元的農產出口到國外,佔其該年出口額的19.4%[259]。

近年來立陶宛的有機農業蓬勃發展,有機農產品均由一名為Ekoagros的公家單位認證,2016年全國已有超過2500座有機農場,佔地22萬多公頃,其中43.13%種植穀物、31.22%種植牧草、13.9%種植豆類,其餘則是其他作物[260]。

立陶宛熱門的旅遊項目有維爾紐斯、考那斯與克萊佩達等城市、內林加與帕蘭加等濱海度假勝地、德魯斯基寧凱和比爾什托納斯等溫泉鎮[261]、祖文塔斯保護區和尼曼三角洲區域公園等賞鳥勝地[262]、維爾紐斯與特拉凱的熱氣球巡遊、以及鄉間的濱海單車旅遊等,歐洲自行車路網的EV10、EV11和EV13三條路線均經過立陶宛,全國單車道已達3769公里(已鋪設柏油者約2000公里)[263]。

2016年的數據顯示該年度有約149萬人次的外國旅客造訪立陶宛並停留至少一晚,其中以來自德國者最多(17.5萬人),其次依序為白俄羅斯(17.2萬人)、俄羅斯(15萬人)、波蘭(14.8萬人)、拉脫維亞(13.4萬人)、烏克蘭(8.4萬人)與英國(5.8萬人)[264],國內旅遊也有上升趨勢,該年度旅遊業產值為約20億歐元,佔GDP的5.3%[265]。

雷射與生物科技是立陶宛的重點科技領域[266][267]。據中國商務部介紹,立陶宛在1966年就製造出了鐳射產品,僅比美國晚6年,2017年,中國從立陶宛進口激光設備和光學儀器約1500萬歐元,是中國從立進口的第四大重要商品,佔中國從立進口總額的10%[268]。雷射公司來特激光(Šviesos konversija)開發的飛秒雷射系統在全世界市場的佔有率為80%,被用於分子生物研究、眼科手術與納米技術等[269][270],維爾紐斯大學的雷射研究中心也成功開發了用來治療癌症的強力飛秒雷射系統[271]。

天文方面,用於天文觀測的維爾紐斯側光系統為立陶宛天文學家維陶塔斯·斯特萊濟斯於1963年開發[272]。立陶宛已成功發射了LitSat-1、LituanicaSAT-1與LituanicaSAT-2等三個人造衛星[273],目前為歐洲太空總署的合作國家[274][275],2018年成為歐洲核子研究組織(CERN)的準會員[276]。蘇聯太空人里曼塔斯·斯坦科維丘斯是迄今唯一一位成為太空人的立陶宛人[277]。

2008年立陶宛啟動科技谷計劃,致力於提升科學研究的設備並鼓勵產學合作,共建立了五個研發科技谷,分別為海洋科技、農林與生質能源、雷射與半導體、生物醫學、化學與藥學[278]。

人口

立陶宛總人口不足300萬,人口老齡化程度日趨嚴重,且正面臨少子化,2014年統計顯示全國人口中14歲以下者佔13.5%,15至64歲者為69.5%,65歲以上則為16.8%[279],總和生育率約為1.59[280],29%的新生兒為未婚婦女所生[281],初婚年齡女性為27歲、男性則為29.3歲[282]。

同時,立陶宛人口外流現象非常嚴重。1992年立陶宛人口達到370萬的峰值,隨後逐年遞減,到2017年已減至285萬[283]。

由於已知的技術原因,圖表暫時不可用。帶來不便,我們深表歉意。 |

立陶宛的族群自新石器時代起即沒有太大的變動,沒有大規模的人口取代,因此現今立陶宛人的遺傳組成可能與古代的立陶宛人相差不遠[285][286][287],且立陶宛人在遺傳上的同質性很高,沒有明顯的子群[288]。2004年的一項線粒體DNA分析顯示立陶宛人與斯拉夫民族與芬蘭-烏戈爾語族人較為接近,Y染色體單倍群分析則顯示立陶宛人與愛沙尼亞人和拉脫維亞人最為接近[289]。

立陶宛約有六分之五的人口為立陶宛人,為波羅的海三國中族群同質性最高的國家,2015年統計顯示全國2,921,262人中有84.2%為以立陶宛語為母語的立陶宛人,其他則為波蘭人(6.6%)、俄羅斯人(5.8%)、白俄羅斯人(1.2%)與烏克蘭人(0.5%)等少數族裔[284],波蘭裔立陶宛人是境內人數最多的少數族裔,多居住於立陶宛東南部(維爾紐斯地區);俄羅斯裔次之,多集中在維爾紐斯和克萊佩達兩市,分別佔當地人口的12%[290]與19.6%[291],並在東部城鎮維薩吉納斯佔過半數人口(52%)[292];立陶宛還有約3,000名羅姆人,多住在維爾紐斯、考那斯和帕內韋日斯[293];且有約3,000名利普卡韃靼人(立陶宛韃靼人),其祖先約於14世紀末開始自金帳汗國等地遷至立陶宛大公國[294]。此外立陶宛原本有許多猶太人,自18世紀起即為歐洲重要的猶太社群,1941年6月(納粹入侵前)約有22萬名猶太人,幾乎都在大屠殺中遇害[295][296],2009年統計顯示立陶宛的猶太人僅有4,000人[297]。

立陶宛的官方語言為立陶宛語,部分地區也有相當的波蘭語、俄語、白俄羅斯語和烏克蘭語人口,其中以沙爾奇寧凱區(80%人口為波蘭裔)、維爾紐斯區和維薩吉納斯最多,有極少數尚存的猶太人仍使用意第緒語。立陶宛法律將少數族裔的語言列入學校教育中,在少數族裔集中的地區設有許多公立學校教授這些語言[298]。根據2011的統計資料,全國有85%人口以立陶宛語為母語、7.2%以俄語為母語、5.3%以波蘭語為母語,另外全國有39%的人會說俄語、20%會說英語、9%會說德語、6%會說波蘭語、3%會說法語[291][299]。大多數立陶宛學校以英語為第一外語,年輕世代有約80%會說英語[300]。

在歐洲難民危機中,立陶宛依照歐盟成員國的協定接收了一些難民配額[301]。2021年7月,越過白俄羅斯—立陶宛邊界進入立陶宛的非法移民數量大增,導致2021年立陶宛移民危機[302]。

天主教自1387年立陶宛基督化以來即為該國的主要宗教信仰,根據2011年人口普查,全國信仰天主教者佔77.2%[303],沙俄與蘇聯時期政府推行俄羅斯化政策,天主教會均受到迫害,蘇聯時期許多天主教神父與修女領導反蘇抵抗運動,他們在1972年至1989年出版《立陶宛天主教會記事》,紀錄當局對教會的迫害以及其他侵犯人權的行為[304],立陶宛北部的十字架山即為和平抵抗的象徵,蘇聯政府曾數次嘗試以挖土機將其破壞[305]。

除天主教外,立陶宛有4.1%的人口信仰東正教,多為俄羅斯裔立陶宛人,另外有0.8%信仰東正教舊禮儀派,其社群可追溯至十七世紀中葉[303]。宗教改革對立陶宛的影響不若在東普魯士、拉脫維亞與愛沙尼亞般強烈,信仰基督新教者只有0.8%(路德宗0.6%、歸正教會0.2%),有文獻記載二戰前信仰新教的人口佔3.3%[306],多為居住在克萊佩達地區的德國人與普魯士立陶宛人[307],但他們在戰後多被驅逐[308][309],現時的新教徒多為本地立陶宛人。1990年代起也有新的福音教會來到立陶宛[310]。此外利普卡韃靼人(立陶宛韃靼人)仍信仰伊斯蘭教[311],少數尚存的猶太人也維持了猶太教的信仰與文化[312]。

近年來一種稱為洛姆瓦的新異教信仰人口漸增,洛姆瓦脫胎自立陶宛神話的多神信仰,遵循波羅的海地區古代的信仰儀式[313][314][315],崇尚自然的神聖,且具有祖先崇拜的元素[316]。2001年人口普查顯示立陶宛有1,270人尊奉波羅的海傳統信仰[317],2011年則增加至5118人[291]。

立陶宛自1990年代開始持續都市化,阿利圖斯、馬里揚泊列、烏田納、普倫蓋與馬熱伊基艾等地逐漸成為地區中心城市,維爾紐斯與考那斯則為城市功能區(FUA)[319]。2015年全國有約三分之二的人口居住於都市[279]。

2019年立陶宛的平均壽命為76歲(男性71.2歲、女性80.4歲)[321] ,嬰兒死亡率為2.99/千人[322] 。國內的高自殺率是一社會議題,1990年代自殺率大幅上升[323],後來雖逐年下降,但仍是歐盟國家中自殺率位居前列者[324],2019年自殺率為20.2/10萬人[323],自殺現象可能與社會轉型、經濟危機、酗酒、社會包容與霸凌有關[325]。

立陶宛稅制中包含強制的醫療保險(Privalomasis sveikatos draudimas,PSD)[326],涵蓋了包括急診等大多數的醫療費用[327](但不包括牙科、門診藥與部分醫療產品的費用[328]),且未納保者亦可使用免費急診服務[328]。2000年起立陶宛多數的醫療院所為非營利機構,除衛生部經營的數間醫院以外,也有許多私立醫院提供自費門診服務[329],醫療費用與其他歐洲國家相比較為低廉[330]。2009年統計全國有12,191名醫師(36.14名醫師/十萬人)[331]。2018年衡量歐洲各國醫療品質的歐洲健康消費指數中,立陶宛在35個國家中排名第28名[332]。

一項來自牛津大學的研究表明,2019冠狀病毒病疫情導致了立陶宛男性預期壽命降低了1.7歲(在研究的29個國家中僅次於美國的2.2歲),女性則降低了1.3歲。[333]

立陶宛憲法規定國民6歲至16歲需接受十年的義務教育[334]。2016年政府在教育上的花費約合GDP的5.4%(公共支出總和的15.4%)[335]。維爾紐斯大學是立陶宛最大的大學,且為歐洲歷史最悠久的大學之一,其歷史可追溯至1579年[336];考那斯理工大學為立陶宛排名第二的大學,為波羅的海地區重要的理工大學[337]。

世界銀行統計立陶宛15歲以上人口的識字率為100%[338],入學率高於歐盟平均,失學率也低於歐盟平均,歐洲統計局資料顯示立陶宛人受過中等教育者的比例在歐盟國家中位居前列[339] ,經濟合作暨發展組織(OECD)數據顯示立陶宛人接受中學後教育的比例位居世界前五[340],2016年25至34歲的人口中有54.9%已完成中學後教育,25至64歲人口中完成理工科、商科、行政與法律中學後教育者皆略高於OECD國家的平均值[341]。

立陶宛的教育系統也面臨一些結構性議題,例如資金不足、教學品質不佳與學生數量下降等,立陶宛教師的薪資是歐盟國家中最低的[342],2014年[343]、2015年[344]與2016年[345][346]皆導致教師罷工抗議,高等教育教師的薪資也較低落,許多大學教授需兼職以維生[347]。國際學生能力評估計劃(PISA)2010年與2015年的報告中,立陶宛學生的數學、科學與閱讀能力皆低於OECD國家平均[348][349]。從2005年到2015年,少子化造成6至19歲的人口數下降了36%,使得學校的師生比提高,許多鄉村學校被迫重組整併[335],為因應少子化[350][351],立陶宛議會決議減少大專院校的數量[352][353],例如在2018年將立陶宛教育大學與亞歷山德拉斯·斯圖爾金斯基斯大學併入維陶塔斯馬格努斯大學[354]。

基礎建設

運輸業是立陶宛經濟中排行第三的產業[356]。經過立陶宛的第一條鐵路為華沙-聖彼得堡鐵路,始建於19世紀中葉,當時建造的考那斯鐵路隧道現仍在使用[357][358]。現時立陶宛鐵路路網長約1,700公里,使用俄羅斯軌距(其中有115公里使用標準軌[359]),其中約120公里已電氣化,因多數鐵道軌距與歐洲其他國家的標準軌不同,運行時需要換軌。立陶宛國內超過一半的貨運使用鐵路[360]。連接芬蘭與波蘭的標準軌鐵路波羅的海鐵路現正興建中,將穿越立陶宛等波羅的海國家[361]。

立陶宛的公路運輸也相當發達,2016年與2017年立陶宛的運輸公司均因訂購大批的卡車而引起關注[362][363],境內約九成的商業卡車運輸為國際運輸,佔比為歐盟中最高[364]。

克萊佩達港是立陶宛唯一的商港,2011年的貨物交易量為4,550萬公噸(含北側的布廷格油庫)[365],此港口是波羅的海地區的第八大港[366],但並未名列歐盟前二十大商港[367][368],目前有擴建計劃進行中[369]。

維爾紐斯國際機場為立陶宛最大的機場,2019年在歐洲機場中客運量排名第93,服務旅客約500萬人次[370]。其他國際機場還包括考納斯機場、帕蘭加機場與希奧利艾國際機場[371]。

立陶宛過去高度依賴核能發電,據國際原子能機構統計,2002年底立陶宛的核能發電在全國總發電比例中佔了80.1%[372],當時立陶宛的核能發電廠伊格納利納核電站反應堆的設計與發生事故的切爾諾貝爾核電廠類似,且一樣缺乏穩固的安全殼[373],歐盟將關閉此核電廠作為立陶宛入盟的條件,2004年底立陶宛將一號機關閉,2009年底又將二號機關閉[374][375][376],原本計劃興建的維薩吉納斯核電站也於2012年公投中因近65%的投票者反對而被叫停[377][378][379]。

廢除核電後,立陶宛對俄羅斯的能源依賴增加[380][381],主要電力來源為以天然氣發電的埃萊克特倫艾發電廠,此外還有考那斯水力發電廠與克萊佩達地熱示範發電廠(波羅的海地區的第一座地熱發電站[382])彌補用電缺口,2015年統計顯示立陶宛有66%的供電仰賴進口[383]。

為減低對俄羅斯天然氣工業股份公司的依賴[384][385],立陶宛於2014年興建了克萊佩達液化天然氣存儲與再汽化油庫(Klaipėda LNG FSRU),其中液化天然氣載運船名為FSRU獨立號(Independence),挪威天然氣公司Equinor於2015年至2020年間,每年向此站供應了5.4億立方米的天然氣[386]。2015年底,連接立陶宛與瑞典的海底電力電纜NordBalt和連接立陶宛與波蘭的電纜LitPol Link完工[387],此外還有波蘭與立陶宛間的油氣管道正在興建中[388]。

文化

17世紀推廣立陶宛語的學者孔斯坦蒂納斯·希爾維達斯

現代立陶宛語的奠基者尤納斯·亞布隆斯基斯

立陶宛語為立陶宛的官方語言,且為歐盟官方語言之一,與拉脫維亞語同屬印歐語系波羅的語族,但彼此無法互通,有學者認為立陶宛語是印歐語系中最保守的語言,保留了許多原始印歐語的特徵[390],因此立陶宛語對歷史比較語言學的研究以及原始印歐語的重構相當重要[391],弗蘭茨·博普、奧古斯特·施萊謝爾、阿達爾伯特·貝岑貝格爾、路易·葉爾姆斯列夫[392]、弗迪南·德·索緒爾與弗拉基米爾·托波羅夫等語言學家均曾研究過立陶宛語[393]。

立陶宛語可分為奧克施泰提亞方言與薩莫吉提亞方言兩大方言,前者主要通行於立陶宛中部、南部與東部,後者則流行於西部[394],因薩莫吉提亞方言使用許多和奧克施泰提亞方言不同的詞彙,有些語言學家將前者視為一獨立的語言[395],兩方言中複元音uo與ie的發音也有差異[394]。

立陶宛文使用稍經修改的拉丁字母書寫,在16至17世紀逐漸成熟,當時的學者米卡洛尤斯·道克沙、斯坦尼斯洛瓦斯·拉波洛尼奧斯、阿布拉歐馬斯·庫爾維埃蒂斯、尤納斯·布雷特庫納斯、馬爾蒂納斯·馬日維達斯與孔斯坦蒂納斯·希爾維達斯等人推廣使用立陶宛語,並編纂字典與書籍[396],孔斯坦蒂納斯·希爾維達斯於1620年左右出版了第一本立陶宛語字典,為拉丁語、波蘭語與立陶宛語的三語字典;丹尼爾·克萊恩於1653年以拉丁文出版了第一本立陶宛語的文法書《立陶宛語文法》(Grammatica Litvanica);19世紀的語言學家卡齊米埃拉斯·布加編纂了更為詳盡的20冊《立陶宛學術辭典》[397]。

20世紀作家尤納斯·亞布隆斯基斯的文學作品對立陶宛語文的發展影響重大,他將字母ū引入了立陶宛文中,他考察的語言學資料至今仍為學者研究、編輯時使用的參考文獻[398]。

早期的立陶宛文學有許多是以拉丁文寫成[400],例如14世紀的格迪米納斯信件與明道加斯法典。16世紀初的詩人尼可勞斯·胡索維阿努斯也是以拉丁文寫作的立陶宛早期作家,他於1523年寫成的詩作《水牛外觀、野性與狩獵之詩》Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis描述了立陶宛的自然風光與風俗,也提及了一些政治與宗教的議題[401];同年代有詩人以「立陶宛人米哈羅」(Michalo Lituanus)的筆名寫成專著《韃靼人、立陶宛人與莫斯科人的風俗》,但直至1615年才出版[402];1560年左右維爾紐斯市長奧古斯提努斯·羅頓都斯以拉丁文寫作立陶宛歷史,但此書今已佚失;尤納斯·拉德瓦納斯模仿古羅馬詩人維吉爾的《艾尼亞斯紀》寫作了拉丁文長篇史詩《拉德維利阿斯》,歌頌立陶宛大公國貴族米科瓦伊·拉齊維烏在烏拉之戰(立窩尼亞戰爭)戰勝沙俄[403]。17世紀仍有立陶宛作家以拉丁文寫作,如著有許多神學與音樂書籍的日吉曼塔斯·利奧克斯米納斯[404]。

16世紀開始出現了以立陶宛語寫作的書籍,以神學書籍為主。1547年馬爾蒂納斯·馬日維達斯編纂、出版了第一本立陶宛語書籍《教義問答概要》[405][406],為基於馬丁路德《路德小問答》的波蘭語譯本而編成,不久後米卡洛尤斯·道克沙也將耶穌會教士亞科伯·雷德斯馬(Jacobo Ledesma)所著的教義問答翻譯成立陶宛語出版[407]。

18世紀詩人克里斯蒂約納斯·多內萊蒂斯為啟蒙運動時期的重要立陶宛作家,其詩作《四季》以六步格寫成[408],是首個立陶宛語的虛構文學作品。19世紀初立陶宛文學受古典主義、感傷主義與浪漫主義等思潮影響,重要作家有麥洛尼斯、安塔納斯·巴拉納斯卡斯、西莫納斯·道坎塔斯、奧斯卡·米洛什與西蒙納斯·斯坦內維丘斯等[408]。十九世紀末沙俄頒布立陶宛書刊禁令,查禁所有以拉丁字母印刷的立陶宛語出版物,有許多書籍走私者私下傳播立陶宛語書刊,使立陶宛語免於消亡[409]。

立陶宛境內有約20座城堡,還有許多古代貴族的宮殿與莊園,許多留存至今[410]。澤爾維諾斯與卡皮尼什基艾為民族村,保留了許多歷史悠久的老屋[411]。

約翰·克里斯托夫·格勞比茨、馬爾欽·克納夫斯、勞里納斯·古采維丘斯與Karol Podczaszyński等17至19世紀的立陶宛建築師將巴洛克與新古典的建築引入立陶宛[412],使維爾紐斯成為東歐巴洛克風格的重鎮[413],維爾紐斯舊城因建有大量巴洛克式教堂等建築而獲選為世界文化遺產[414]。

一戰後的戰間期立陶宛的臨時首都考那斯建了許多裝飾風與立陶宛民族浪滿主義風格的建築,為歐洲裝飾風建築的代表之一,獲選歐洲遺產標識[415]。

立陶宛主要的戲劇院包括維爾紐斯的立陶宛國家劇院與維爾紐斯舊劇場、考那斯的考那斯國家劇院和克萊佩達的克萊佩達劇院等[416];著名劇團包括怪人劇團以及劇作家奧斯卡拉斯·科爾蘇諾瓦斯和吉蒂斯·伊瓦納斯卡斯的劇團等;Sirenos(意為警報器)、TheATRIUM與Nerk į teatrą(意為潛入戲院)等為立陶宛重要的戲劇節[417][418][419]。

立陶宛傳統音樂為波羅的音樂的一支,使用撥弦樂器(康科勒琴)與管樂器,傳統音樂多用於風俗儀式,包含一些多神異教信仰的元素,可因地區分為單音、異音與複音(如蘇塔廷內斯 Sutartinės)三種型式[420][421]。1924年第一屆立陶宛音樂節於考那斯舉辦,1990年起音樂節每四年舉辦一次,每年均吸引約三萬名傳統歌舞的表演者前來參加[422],2003年立陶宛與愛沙尼亞和拉脫維亞的音樂節共同入選人類口述和非物質遺產代表作名錄[423]。

1636年9月4日,數名意大利歌劇家在波蘭國王瓦迪斯瓦夫四世邀請下,於立陶宛大公宮演出歌劇,為立陶宛首次的歌劇演出[424]。現時維爾紐斯的立陶宛國家歌劇和芭蕾舞劇院有歌劇演出,為立陶宛的重要演出場地,由獨立藝術家組成的維爾紐斯城市歌劇團也有歌劇演出[425]。

19世紀末的藝術家米卡洛尤斯·孔斯坦蒂納斯·丘爾廖尼斯為立陶宛歷史上重要的畫家與作曲家,在他35年的人生中創作了超過200首歌曲,對立陶宛文化帶來重要影響,為象徵主義、新藝術運動與世紀末藝術的代表人物,還被認為是歐洲抽象藝術的先驅之一[426]。1970年代布羅紐斯·庫塔維丘斯、奧斯瓦爾達斯·巴拉考斯卡斯、奧努特·納布泰特與維德曼塔斯·巴圖利斯等新世代的作曲家逐漸登上舞台,他們嘗試將現代極簡主義及新浪漫主義與立陶宛傳統音樂結合,以創造新的曲風[427] ;同時期維亞切斯拉夫·加內林、弗拉基米拉斯·塔拉索瓦斯與弗拉基米拉斯·切卡西納斯三位爵士音樂家的組合(加內林/塔拉索瓦斯/切卡西納斯三人組)奠定了維爾紐斯爵士樂派的基礎[428],立陶宛今有維爾紐斯爵士音樂節、考那斯爵士音樂節與比爾什托納斯爵士音樂節等藝術活動[429][430]。

合唱也是立陶宛文化的重要元素,維爾紐斯是迄今唯一出過三個歐洲六大合唱聯賽優勝合唱團的城市[431]。

立陶宛音樂資訊中心(LMIC)為在國內外推廣立陶宛音樂的非牟利組織[432]。

1944年蘇聯佔領立陶宛後,立陶宛的藝術創作受蘇聯審查制度限制,任何批評政府的藝術均遭查禁[433] 。1965立陶宛的第一批搖滾樂團成型,包括考那斯的Kertukai、Aitvarai與Nuogi ant slenksčio,以及維爾紐斯的凱斯圖蒂斯·安塔內利斯、Vienuoliai與Gėlių Vaikai。1987年至1989年立陶宛音樂家舉辦了搖滾遊行(Roko maršas)音樂節,在歌曲中加入了暗諷時政的比喻[434][435],為促成波羅的三國獨立之歌唱革命的重要一環[436],阿爾吉爾達斯·考斯佩達斯擔任團長的後現代搖滾樂團安蒂斯(Antis)為當時最活躍的樂團之一,在其歌曲〈殭屍〉(Zombiai)中即有關於蘇聯紅軍佔領立陶宛、在烏克梅爾蓋駐軍的歌詞[437][438];維陶塔斯·凱爾納吉斯的歌曲〈科羅拉多金花蟲〉(Kolorado vabalai)中,金花蟲暗指配戴近衛軍絲帶的蘇聯人[439]。

立陶宛甫獨立時,搖滾樂團Foje風靡一時,其演唱會吸引上萬人進場[440],1997年樂團解散後,原結他手安德留斯·馬蒙托瓦斯仍是立陶宛樂壇的重要人物[441]。

另一名歌手馬里約納斯·米庫塔維丘斯創作了立陶宛體壇國歌〈三百萬〉與2011年歐洲籃球錦標賽(立陶宛主辦)的主題曲Nebetyli sirgaliai[442][443]。

立陶宛料理與北歐料理相似,但仍頗具自己的特色,使用的素材包括大麥、薯片、黑麥、甜菜、蔬菜、漿果及蘑菇等本地農產品,沿海地區也常有魚類料理[444],起司、酸奶、酸奶油與奶油等也是重要的飲食元素;傳統料理中的肉類主要為醃製,如煙燻香腸、火腿、斯基蘭迪斯香腸等;湯品則有牛肝菌湯、白菜湯、甜菜湯、牛奶湯與數種粥品[445][446]。黑麥麵包為立陶宛傳統料理的主食,早餐、午餐與晚餐均會食用,並在傳統祭儀中扮演重要角色[447]。

立陶宛料理受德國飲食影響,引入了許多豬肉與薯片製品,如東歐黑布丁、立陶宛薯片布丁與傳統甜點樹蛋糕,而傳統肉餃基比奈則源於信奉猶太教的卡拉伊姆人[448]。另外因過去許多立陶宛貴族聘用法國廚師,立陶宛飲食也受法國飲食的影響[449]。

波羅的人製作蜂蜜酒已有上千年歷史[450],啤酒為現今立陶宛最受歡迎的酒精飲料,早在11世紀即有農家釀造啤酒的紀錄,被用於傳統祭儀中[451],近代立陶宛人則以農家釀造為基礎,開發了商業釀造啤酒的生產模式[452][453]。根據2015年統計,立陶宛為歐洲單位人口啤酒飲用量第五高的國家[454]。

根據2018年統計,立陶宛銷量最大的報紙為立陶宛早報(市佔18.8%),政治立場偏向自由派[455],其他依序為立陶宛晚間新聞(12.5%)、考那斯日報(3.7%)、希奧利艾地區報(3.2%)與西部快報(2.7%)等;銷量最大的週報為〈本週〉(Savaitė,34%),其他依序為〈民眾〉(Žmonės,17%)與Prie kavos(11.9%)等[456];收視率最高的電視台為TV3(35.9%),其他依序為LNK電視台(32.8%)、立陶宛國家廣播電視台(30.6%)、BTV電視台(19.9%)與立陶宛晨間電視台(19.1%)[457];最多人收聽的廣播電台依序為M1廣播電台(15.8%)、Lietus(12.2%)、LRT廣播電台(10.5%)與Radiocentras(10.5%)[458]。

立陶宛有兩個國慶日,一為2月16日,紀念1918年立陶宛獨立法案簽署的日期,另一為7月6日(立陶宛國家日),紀念1253年明道加斯建立立陶宛王國;6月24日的聖約納斯節(仲夏節)是源於多神異教信仰慶祝夏至的節日。截至2018年,立陶宛全年共有13個國定假日[459]:

除國定假日外,立陶宛重要的慶典與活動還有維爾紐斯的聖加西彌祿市集、維爾紐斯國際影展[460]、考那斯城市日[461]、克萊佩達海洋節[462]、時尚感染(立陶宛最大的時裝秀)[463]、維爾紐斯書展、維爾紐斯馬拉松、立陶宛音樂節、維爾紐斯爵士音樂節、惡魔石露天音樂節、大薩莫吉希亞骷髏地節[464]與阿普奧萊節等[465]。

籃球是立陶宛最受歡迎的運動,2021年立陶宛國家男子籃球隊的國際籃球總會世界排名為第8名[466],作為一支歐洲勁旅,曾經三次獲得歐洲籃球錦標賽冠軍(1937年、1939年與2003年),三度獲得奧運會男籃比賽銅牌(1992年、1996年與2000年)[467]。立陶宛男籃秉承了傳統的歐洲實用派打法,以整體打法為特點[468]。籃球賽在立陶宛國內很受關注,2014年全國有近76%人口收看世界盃籃球賽的電視轉播[469]。

立陶宛也出過多名NBA球星,包括已退役的阿維達斯·薩博尼斯、薩魯納斯·馬修利奧尼斯[470]、阿維達斯·馬齊奧斯卡斯、利納斯·克萊扎與達柳斯·桑蓋拉等,以及現役球員約納斯·瓦蘭丘納斯和多曼塔斯·薩博尼斯[471]。另外中華人民共和國國家男子籃球隊前主教練尤納斯·卡茲勞斯卡斯也是立陶宛人[472]。

立陶宛在歷屆奧林匹克運動會中共獲得25面獎牌,包括6面金牌(田徑、現代五項、射擊與游泳等項目),其中鐵餅選手維爾吉利尤斯·阿萊克納曾於2000年悉尼奧運與2004年雅典奧運兩度獲得金牌,又於2008年北京奧運獲得銅牌[473];2012年倫敦奧運中年僅15歲的游泳選手魯塔·美露泰奪下女子100米蛙式的金牌[474]。

參加冬季運動的立陶宛運動員則較少,但國內逐漸建立了溜冰場、滑雪場等場館,如2011年建成的雪競技場為波羅的海地區的第一座室內滑雪場[475]。2018年立陶宛男子冰球隊在世界冰球錦標賽第一級B組的六隊中獲第一名[476]。

2021年9月立陶宛主辦了2021年國際足協室內五人足球世界盃,為該國首次主辦國際足協競賽[477]。

立蒂尼斯是立陶宛的一種傳統球類運動,球員試圖將球扔到對手後方得分,並持棒阻擋對手擲球進攻[478]。立斯蒂內斯則是種立陶宛傳統的摔跤運動[479]。

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads