热门问题

时间线

聊天

视角

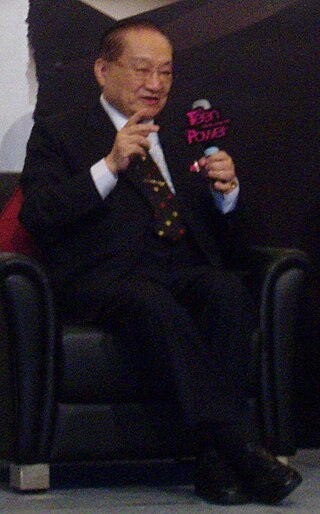

金庸

武侠小说作家 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

金庸(1924年3月10日—2018年10月30日),大紫荆勋贤,OBE,原名查良镛(英语:Louis Cha Leung-yung[注 1]),籍贯浙江海宁[注 2],香港作家、《明报》创办人。1955年至1972年间,金庸创作《射雕英雄传》、《神雕侠侣》、《倚天屠龙记》、《天龙八部》、《笑傲江湖》、《鹿鼎记》等15部武侠小说,全球发行量超过1亿册[3]。其作品改编成多部影视、电玩及漫画,获赞“有华人的地方,就有金庸的武侠”,为20世纪最具影响力的中文作家之一[4]。

Remove ads

生平

金庸本名查良镛,1924年3月10日(农历甲子年二月初六)出生于浙江省海宁县袁花镇新伟村(今浙江省嘉兴市海宁市),是海宁查氏第二十二代孙。海宁查氏为海宁县袁花镇之书香门第,藏书丰富,在浙西一带声望崇隆,明清年间共出22个进士,康熙年间创造了“一门十进士,叔侄五翰林”的科举神话,更包括了金庸的直系祖先查升及查揆[5]。其父查枢卿是当地大地主,自幼接受西式教育并毕业于震旦大学[6];其母名徐禄,与夫共育有良铿、良镛、良浩、良栋、良钰五子和良琇、良璇二女。1937年日本入侵华南时,袁花镇惨遭轰炸,徐禄于举家逃难途中不幸得急病病逝。当时,13岁的金庸尚在嘉兴读书。查枢卿随后再娶顾秀英为妻,他们又育有四子二女,四子分别是良铖、良楠、良斌、良根,二女分别是良琪、良珉。

Remove ads

1929年5月,查良镛入读家乡海宁县袁花镇小学,1936年入嘉兴一中读初中,离开家乡。1937年抗日战争爆发,因战事而随学校辗转到余杭、临安、丽水等地,后1938年于浙江省立联合高中初中部就读[7]。

1939年,读初中三年级的他与同学合编了一本指导学生升初中的参考书——《给投考初中者》。这是此类型书籍首次在中国出版,也是金庸出版的第一本书,收效不凡[8]。1941年因在壁报上写讽刺训导主任投降主义的文章《阿丽丝漫游记》被其开除,校长张印通介绍他转学去了衢州[9]。1942年自浙江省衢州第一中学毕业。

1944年,查良镛考入重庆中央政治大学外交系,因对校内学生党员行为不满而向校方投诉,反被退学。后在中央图书馆挂职,阅读大量书籍。1945年抗日战争胜利后返乡,曾在杭州《东南日报》暂任外勤记者。1946年赴上海东吴大学法学院插班修习国际法课程[10],1948年毕业,同年移居香港。

1946年秋,查良镛进入上海《大公报》任国际电讯翻译。1948年调往香港分社。1950年赴北京到中华人民共和国外交部求职,但因不满其外交政策, 返回香港, 重入《大公报》工作。1952年调入《新晚报》编辑副刊,并写出《绝代佳人》、《兰花花》等电影剧本。期间与同事梁羽生相识为友。

1954年,吴公仪(吴氏太极拳)与陈克夫(白鹤派)在澳门摆擂台比武,比赛草草收场,引发坊间谈论不断。总编辑罗孚先后安排梁与查写武侠小说于副刊连载,梁羽生编写《龙虎斗京华》,查良镛将“镛”字一分为二,以“金庸”为笔名写《书剑恩仇录》,引起轰动,顿时金梁齐名,开创武侠小说高潮。1956年,与同写武侠小说的梁羽生和百剑堂主在报上开设专栏《三剑楼随笔》,三人合写随笔,给“新派武侠”留下了一段历史见证。1956年在《香港商报》全年连载《碧血剑》[11]。1959年于自办的《明报》上连载《神雕侠侣》。1953年至1958年期间,他曾以林欢作笔名,为长城电影公司编写剧本,其中《绝代佳人》获中华人民共和国文化部金章奖。更曾合作导演过两部电影,与程矮高合导《有女怀春》及胡峰合导《王老虎抢亲》。也曾以姚馥兰为笔名撰写电影评论,还为电影歌曲填词[12]。

Remove ads

1959年,查良镛与沈宝新合资10万港元在香港创办《明报》,1966年9月将办公室搬入位于北角英皇道651号的南康大厦(已于1995年重建为科汇中心)[13],直至1990年代初搬迁到位于柴湾嘉业街18号的明报工业中心。除了以日报模式每天清晨出版的《明报》,也推出包括《明报晚报》、《明报月刊》和《明报周刊》、及新加坡《新明日报》系列报刊,金庸还成立了明报出版社与明窗出版社。1991年1月23日注册成立“明报企业有限公司”,当年3月22日在香港联合交易所上市。明报集团1991年度的盈利接近一亿元,1991年明报集团香港上市后,他退出报业管理层,于是他从此去周游列国、教书、静修、游山玩水、研经,他在1991年的《资本杂志》的《九十年代香港华人亿万富豪榜》名列中排第64位,他亦被誉为文人致富的典型例子[14]。

查良镛为《明报》撰写社评二十馀年,以“左手写社评,右手写小说”传为美谈。1960年代,由于中苏交恶,中国大陆安全无保障并面临威胁,开始积极发展研究核武器,外交部长陈毅在1963年提出了“核裤论”:“当了裤子也要造核子!”。查于1964年在《明报》发表《要裤子不要核子》社评,反对造原子弹。左翼报纸《大公报》、《文汇报》、《新晚报》等以“反共反华”、“亲英崇美”、“背叛民族立场”回应。直到最后陈毅出面制止了左派的攻击[7]。

虽然《明报》系列并非政治激进的刊物,但文化大革命爆发时,查良镛和《明报》却公开对其持反对态度。在《明报月刊》40周年的撰文上,金庸也直言刊物是和文革对著干,具体展现在纪录彭德怀功绩、出版吴晗的《谢瑶环》剧本,极力捍卫中国传统文化和批判错误抨击[15]。查遂被香港左派斥为“汉奸”、“走狗”、“豺狼庸”;香港左派团体将文革延烧到香港并于1967年发起六七暴动,查良镛于《明报》社评多次谴责左派人士捣乱香港及放炸弹杀伤平民,因而受到左派人士及左派媒体发出死亡恐吓,香港商业电台播音明星林彬被暗杀烧死后,查良镛的寓所亦收到一个藏有炸弹的邮包[16],幸及早发现,由军火专家将炸弹拆除,由于被列入左派暗杀名单[17],查良镛决定与家人到新加坡暂避。至暴动被平息后返回香港,但仍然受到港英政府特别保护直至1970年代末[7]。

Remove ads

1973年春,查良镛曾应中华民国政府之邀前往台湾,并与行政院院长蒋经国和中华民国副总统严家淦见面会谈,获聘为总统府国策顾问。文化大革命结束后,金庸在1981年与1984年来到中国大陆访问,并先后在北京与中华人民共和国领导人邓小平和胡耀邦会谈[18],是首位获邓小平单独接见的香港人[19]。随后1985年香港特别行政区基本法起草委员会宣告成立,金庸成为其中一委员,任基本法政治体制起草小组的港方负责人兼经济体制起草小组成员。因香港政制方案乃基本法中最为核心且争议最大,直至1988年方案尚未成型。[20] 1988年,金庸与查济民提出了备受争议的“政制协调方案”(又称“双查方案”、主流方案)。这个方案相对当时各界所提出的众多方案中比较保守,因而被认为有碍民主进程而得不到港人支持,查回港后有各种针对他的示威抗议发生。实际上查之本意为给民主派李柱铭、司徒华两人留出余地,但当天两人沉默以示抗议,使得最为保守的这一方案得以通过,大出查氏所料。然中央人民政府当时认为正是底限所在,故其后作修改并被纳入基本法使用至今。

1989年,北京发生了六四事件。5月20日,国务院总理李鹏发布“首都戒严令”当天,查良镛对解放军实行武力清场表示伤心[21],辞去基本法草委、谘委职务,结束了从政生涯[22]。同年在《明报》创办三十年庆祝茶会上宣布卸下社长职务,只担任集团董事长。

Remove ads

1991年明报企业上市,查良镛任董事长并签订三年服务合约,与于品海达成协议由智才技术性收购明报企业。1993年曾对香港总督彭定康的“政改方案”进行笔战,同年两会期间赴北京访问,并获中共中央总书记江泽民接见[18]。同年4月宣布辞去明报企业董事局主席职务,改任名誉主席,更将明报集团售予于品海,宣布全面退休[23]。

1994年查良镛返乡参加嘉兴一中90周年校庆并于嘉兴高专兴建“金庸图书馆”[9]。图书馆落成后再斥资1400万在西湖兴建“云松书舍”,供个人藏书、写作和与文友交往雅集之用。1996年秋当“云松书舍”落成后,查良镛改变初衷,捐出斥巨资兴建的书舍,现已成为杭州的新旅游景点,内藏金庸作品及手迹陈列室等。

2005年10月,已81岁的金庸离开香港,往英国剑桥大学深造,取得历史硕士学位,硕士论文《初唐皇位继承制度》(The imperial succession in early Tang China)。2010年,金庸完成博士论文《唐代盛世继承皇位制度》,取得剑桥大学博士学位,指导教授是小他15岁的麦大维(David McMullen)[24][25]。

2009年开始,注册入读北京大学中文系博士课程,导师为袁行霈。网上曾一度流传其2013年毕业的毕业证书照片,但北大否认金庸获得博士文凭,称该证书是“学校管理部门按博士生入学年月,依惯例预先普遍准备的”,并指金庸年事已高,身体趋弱,未能按时完成学习计画。[26]据北京大学图书馆论文检索所得,没有找到金庸的博士论文,推测他没有取得北大博士学位之可能性较高。

Remove ads

2018年10月30日下午5点半左右,查良镛在家人陪伴下于香港养和医院与世长辞,享耆寿94岁[27]。其子查传倜被记者询问时也仅回7个字“下午走了,很安详”[28]。其后,他在微信上载多张查良镛生前图片,并留言“有容乃大侠客情,无欲则刚论政坛,看破放下五蕴空,含笑驾鹤倚天飞”[29]。据其好友陶杰称,查良镛生前罹患肝癌,并于去世前三年开始有脑退化征兆。[30]其丧礼在2018年11月13日以私人形式举行,包括蔡澜、陶杰、李纯恩、张纪中、黄晓明、香港理工大学荣休校长潘宗光、形象设计师刘天兰、前特首兼全国政协副主席董建华、前行政会议成员梁智鸿、阿里巴巴集团主席马云等到场送别。灵柩在中午移送到大屿山宝莲禅寺海会灵塔火化,骨灰旋即奉安该灵塔。[31]

华人世界多处均有悼念查良镛的活动,各界包括影视和政界人士均表达哀悼:

Remove ads

所获荣衔

金庸一生获颁的部分荣衔包括:

- 大英帝国官佐勋章勋衔(1981年)、法国政府荣誉军团骑士勋衔(1992年)、法国文化部法国艺术及文学司令勋衔(2004年[38]);

- 英国牛津大学、剑桥大学、香港大学[39]、香港理工大学、香港公开大学、加拿大英属哥伦比亚大学、香港科技大学[40]、香港树仁大学[41]、澳门大学等校荣誉博士;

- 日本创价大学、香港大学、北京大学、南开大学、浙江大学、广州中山大学、四川大学、华东师范大学、苏州大学、国立清华大学、香港中文大学[42]、吉林大学[43]等校名誉教授;

- 浙江大学人文学院名誉院长(原为院长及博导,后辞去[44])、终身教授;

- 1998年,获香港市政局颁授“文学创作终身成就奖”;获香港(及海外)文学艺术协会颁授“当代文豪金龙奖”,同获此奖的还有巴金和冰心。

- 2000年,获香港特区政府颁赠最高荣誉大紫荆勋章。

- 2001年,国际天文联会将北京天文台发现的小行星10930命名为“金庸星”[45]。

- 2004年,法国法兰西学术院授予其“外籍院士”荣衔[46]。

- 2005年,英国剑桥大学授予金庸荣誉文学博士名衔,金庸随即以81岁高龄赴剑桥大学攻读历史学硕士、博士学位。

- 2009年,获颁2008影响世界华人终身成就奖[47]。

- 2010年,英国剑桥大学授予金庸荣誉院士和哲学博士学位[48];并获香港艺术发展局颁发“2009香港艺术发展奖”之“终身成就奖”[49]。

- 2011年,国立清华大学授予金庸名誉博士学位[50]。

- 2011年,澳门大学授予金庸荣誉文学博士学位[51]

Remove ads

纪念

1992年12月2日,位于浙江省嘉兴市嘉兴学院的嘉兴金庸图书馆动工,1994年1月竣工,同年4月3日开馆启用。嘉兴金庸图书馆是中国内地唯一一个以金庸命名的图书馆[52]。

2003年3月,位于澳门新马路的文化会馆开设澳门金庸图书馆,金庸亲临开幕并任荣誉顾问,馆藏有中、英、日、泰、印尼文版金庸小说。

2017年2月,位于香港文化博物馆的“金庸馆”常设展馆揭幕,内藏展品300多项,包括手稿、早期流通的小说、金庸作品改编的影视剧和金庸私人物品等,展示金庸毕生的武侠小说创作历程与贡献以及其作品对香港流行文化的影响。[53][54]

2012年7月4日,金庸碑(Cha Stone)立于剑桥大学圣约翰学院后院学者花园(Scholar's Garden),石碑高5英尺。[55]

2019年4月14日,香港电影金像奖协会于第38届香港电影金像奖颁奖典礼中向金庸连同其他已故电影人致敬。[56]

2007年5月,中国浙江省舟山群岛桃花岛开设“金庸文化园”,立金庸塑像。

2024年4月,为纪念金庸百年诞辰,香港举办“侠之大者—金庸百年诞辰纪念”展览,展出雕塑家任哲根据金庸武侠小说创作的多尊人物雕像。展览主要位于香港文化博物馆(22尊)和中环爱丁堡广场(10尊),另香港国际机场、上环港澳码头、启德邮轮码头和西九艺术公园亦有雕像各一。此外,金庸家人捐赠金庸半身像予香港文化博物馆永久收藏,现于“金庸馆”展示。半身像同样由任哲雕制,以金庸晚年形象作蓝本,高约60公分。[57]

Remove ads

作品

金庸的作品以小说为主,兼有政论、散文等。自1955年的《书剑恩仇录》开始至1972年的《鹿鼎记》宣布封笔,共创作了十五部长、中、短篇小说。最早期金庸热是从港澳开始,延烧到台湾,其后在中国大陆掀起狂潮,遍及整个华语圈。金庸作品也被翻译成韩文、日文、英文等文字。

金庸小说之间经常有所关系,除了《射雕三部曲》,《天龙八部》与《笑傲江湖》外,《碧血剑》与《鹿鼎记》,《书剑恩仇录》与《飞狐外传》、《雪山飞狐》皆有关联。

金庸所创作的十五本小说中的十四本名称的首字曾被联成一副对联:飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳(见《鹿鼎记·新序》)。1970年的《越女剑》未入对联内。

金庸小说列表如下:

这些作品初于报刊连载,即甚受读者欢迎;经作者集结修订单行出版后,在华文圈广为流传,尤以长篇作品更为畅销。其作品大量并多次由台湾、香港、新加坡、中国大陆等地的影视集团改编摄制成电视剧和电影。陈世骧曾说:“金庸武侠小说可与元剧之异军突起相比。既表天才,亦关世运。所不同者今世独见一人而已[60]。”

总览金庸的几部成熟武侠作品,除融合了武术、气功、悬疑、言情、历史等常见风格以外,还加入了很多古代文艺,以及天文地理等知识性元素。他的小说中塑造了新的武侠形象,打破了主人公必英俊潇洒,聪明正直的传统模式,亦展现出他对种族仇杀的负面态度。因此,金庸被一些评论者称为“侠之大者”。

简单来说,金庸武侠小说经历三个版本:旧版、新版和新修版。1955年至1972年的稿件称为旧版,主要刊在报刊;其后由“三育图书文具公司”(简称“三育版”)及“邝拾记报局”(简称“邝拾记版”)作单行本出版发行,也有不少没有版权的单行本,现在多已散佚。1970年起,金庸著手修订所有作品,至1980年全部修订完毕,是为新版,冠名《金庸作品集》,由“明河社”出版。到了1999年,金庸重新开始修订工作,为新修版(或世纪新修版),至今所有新版本均已完成[61]。

金庸每十年一次的修订,情节都有所改动。新修版的故事细节和结局也略有变动,引来不少回响。陈墨认为,新修版虽然改善旧作中的错漏之处,却又产生新的问题。倪匡在《四看金庸小说》中,形容看到新版《射雕英雄传》后,“怀疑自己得失忆症,因为改动得实在太多了。”倪匡早前也表示:“小说文字的激情比合文法重要。在创作过程中,作者和笔下的人物、故事在感情上融为一体,是一种直接的感情上的结合。”“有不少人,包括我在内,喜欢旧版多于新版[62]。”目前两岸三地的出版分别授权于台湾的远流出版社、广州的广州出版社(2005年底开始出版,代替原来的三联书店)、香港的明河社。

- 《袁崇焕评传》:文化普及性作品,非学术性著作;收录在《碧血剑》中。

- 《在台所见、所闻、所思》:明报出版社1972年出版。

- 《探求一个灿烂的世纪》:与池田大作的对话录,1998年出版(台湾:远流,香港:明河社,大陆:北京大学出版社)。

- 《明窗小札》:“明窗小札”原为金庸以笔名“徐慧之”在《明报》所辟之专栏,内容多为时事评论,常译介外报、外电文章。出版界以原名按年份选录,编为1963、1964、1965三辑,共六册。明河社曾结集出版《明窗小札1963》和《明窗小札1964》。

- 《香港当代作家作品选集. 金庸卷》, 李以建编. 香港: 天地, 2016 年. ISBN 988825734X, 9789888257348。本书收入了金庸的武侠小说(节选)、社评、影评、专栏文章、翻译小说、政论文章及史学研究论文。 从数以千万言的金庸的多种话语写作中撷取代表性作品结为一集,并附有对其写作的导读、生平及写作年表。

- 《另类金庸: 武侠以外的笔耕人生》, 邝启东编. 香港: 中华书局, 2024 年. ISBN 9789888809998. 本书编者是著名金庸旧版小说收藏家。编者透过藏品,突出“武侠金庸”以外的金庸,按时序选辑金庸一生刊载于报纸杂志的文章、手稿、题字等等,从另一个角度尝试还原一个更为立体而鲜为人知的金庸。

- 《金庸译作》:“金庸选集”之一,收录罗素《人类的前途》(Has Man a Future?)和莫洛亚《幸福婚姻讲座》(The Art of Being Happily Married)译文。李以建编,香港:天地,2024 年,ISBN 9789888551309。

- 《金庸影话》:“金庸选集”之一,选录金庸在报章上发表的中西电影评论。李以建编,香港:天地,2024 年,ISBN 9789888551279。

- 《金庸随笔》:“金庸选集”之一,分五部分,其一辑自《东南亚周刊》“每周漫笔”,其二辑自《明报》“旅游寄简”,其三辑自1966年至1968年《明报》“明窗小札”(笔名徐慧之),其四辑自台湾《中国时报》“明窗短论”,其五选录散见于其他报刊杂志上“谈艺论政议人生”的文章。李以建编,香港:天地,2024 年,ISBN 9789888551293。

- 《金庸学佛》:“金庸选集”之一,收录上1970年代末在香港佛教月刊《内明》上发表的〈谈“色蕴”〉长篇论文,以及其他根据金庸手稿整理、首次发表的佛学文章。李以建编,香港:天地,2024 年,ISBN 9789888551286。

- 《金庸墨迹》:收录金庸亲笔抄写经文偈句。香港:明河社,2024 年,ISBN 9789628982844。

金庸曾与梁羽生、百剑堂主在《大公报》的专栏上写随笔。另为《明报》撰写社评二十馀年,以“左手写社评,右手写小说”传为美谈。著名的政论包括上文所提及的“裤核论”、与《大公报》的笔战以及文革时期的诸多时政评论。

金学

由于金庸小说深受欢迎,不少文字工作者都提笔撰写感想、书评,而真正“研究”金庸小说,倪匡乃第一人。倪匡提出了“金学”一词。不过金庸本身对这名称有点抗拒,认为有高攀专研《红楼梦》的红学之嫌[63]。现在大多统称“金庸小说研究”。

当台湾远流出版社取得金庸小说版权后,随着台湾解严,一直被认定为禁书的金庸小说随之出版。在1980年,远流出版社出版了一系列由沈登恩主编的“金学研究丛书”[64]。

“博益”及“明窗”亦出版了一系列名人谈金庸的丛书,当时任职《明报》督印人、前香港立法会议员吴霭仪亦写了《金庸小说的男子》、《金庸小说看人生》、《金庸小说的女子》及《金庸小说的情》,杨兴安的《金庸笔下世界》。

当金庸小说在中国大陆正式授权出版后,“金庸小说研究”更为热闹,除小说内容、人物、历史背景之外以至武功招式及饮食菜谱等不一而足。比较不同版本之间的差别更是研究的重点。现时陈墨和潘国森依然经常评论金庸小说。

倪匡在1980年出版的《我看金庸小说》,是第一本金庸小说专论,“金学”一词晚后才形成。倪匡总评金庸小说“古今中外,空前绝后”,显然难以证实,但正如倪匡在书中自序所言,他品评金庸小说,本著的并非文学批评家看小说的观点,而是小说读者看小说的观点。但观乎金学至今方兴未艾,说倪匡的《我看金庸小说》系列是金学滥觞,亦不为过。

台湾远景、远流、香港明窗、明报等出版社曾出版名家的金学评论集(多有再版或港台/繁简版本,括号中为已知最早出版资料):

- 倪匡:《我看金庸小说》(远景,1980)、《再看金庸小说》(远景,1980)、《三看金庸小说》(远景,1981)、《四看金庸小说》(远景,1982)、《五看金庸小说》(下半部为陈沛然所著;远景,1984)

- 吴霭仪:《金庸小说的女子》(明窗,1989)、《金庸小说的男子》(明窗,1989)、《金庸小说的情》(明窗,1990)、《金庸小说看人生》(明窗,1990)

- 杨兴安:《金庸笔下世界》(博益,1983)、《漫谈金庸笔下世界》(远景,1986)、《金庸小说十谈》(明窗,1989)、《续谈金庸笔下世界》

- 温瑞安:《谈笑傲江湖》(远景,1984)、《析雪山飞狐与鸳鸯刀》(远景,1985)、《天龙八部欣赏举隅》(远景,1985)

- 项庄 (董千里):《金庸小说评弹》(明窗,1995)

- 陈墨:《金庸小说赏析》、《金庸小说之谜一》、“陈墨评金庸系列”十三册[《赏析金庸》、《初探金庸》、《情爱金庸》、《武学金庸》、《人论金庸》、《艺术金庸》、《文化金庸》、《散论金庸》、《重读金庸》、《形象金庸》、《细读金庸》、《改编金庸》、《版本金庸》](海豚出版社,2015)

- 陈沛然:《情之探索与神雕侠侣》(远景,1985)

- 舒国治:《读金庸偶得》(远流,1987)

- 苏墱基:《金庸的武侠世界》(远景,1984)

- 薛兴国:《通宵达旦读金庸》(远景,1984)

- 潘国森:《话说金庸》、《杂论金庸》、《总论金庸》、《武论金庸》

- 孔庆东:《笑书神侠:北大醉侠遭遇金庸》(中国海关出版,2006)

- 严家炎:《金庸小说论稿》(北京大学出版社,2008)

- 六神磊磊:《你我皆凡人:从金庸武侠里读出来的现实江湖》(北京联合,2015)[又名《翻墙读金庸》(台湾高宝,2018)]、《六神磊磊读金庸》(浙江文艺出版社,2021)、《越过人生的刀锋:金庸女子图鉴》(中信·商业家,2022)

- 胡菊人:《小说金庸》(2017)

- 王伟雄:《沉思武侠立斜阳》(明窗,2018)

- 杨晓斌:《纸醉金迷:金庸武侠大系》(2019)

- 合著(沈登恩主编,三毛、项庄 (董千里)、罗龙治、林燕妮、翁灵文、杜南发等著):《诸子百家看金庸》五辑(远景,1984-1985)

- 林保淳:《解构金庸》

- 邱健恩:《漫笔金心:金庸小说漫画大系》(远流,2019)

- 邱健恩、邝启东:《流金岁月:金庸小说的原始光谱》(远流,2023)

- 邱健恩、邝启东:《寻金探本:流金岁月番外篇》(远流,2023)

- 邝启东:《另类金庸:武侠以外的笔耕人生》(中华,2023)

- 杨照:“金庸的武林”三册[《曾经江湖:金庸,为武侠小说而生的人》、《流转江湖:金庸奇侠的异想世界》、《再会江湖:金庸小说的众生相》](远流,2024)

衍生作品

金庸的作品广为传播,不仅改编成影视、广播剧、舞台剧、漫画、动画、电脑游戏等,还衍生出多种文化产品和活动,对华人文化影响深远。

第一部搬上银幕的金庸小说是《射雕英雄传》,为2集的粤语电影,由香港峨嵋电影公司于1958年拍摄。

部份改编版本虽然和原著有显著的不同,甚至只是借用其形式,如香港电影《东邪西毒》,但仍可见金庸小说启发了其他作品的创作。对于各电视和电影版本的金庸小说故事,可参阅上列小说条目。

- 《神雕侠侣》

- 《射雕英雄传》(全40册,潘伟,海风出版社,1988年)

- 《射雕英雄传》(全38册,李志清)

- 《射雕英雄传》(漫画)黄玉郎

- 《神雕侠侣》(全18册,黄展鸣)

- 《神雕侠侣》(漫画)黄玉郎

- 《笑傲江湖》(全26册,李志清)

- 《倚天屠龙记》(全25册,马荣成)

- 《侠客行》(全27册,林业庆)

- 《雪山飞狐》(全20册,马荣成)

- 《鹿鼎记》(全60册,司徒剑侨)

- 《书剑恩仇录》(全30册,何志文)

- 《天龙八部》(漫画全100册)黄玉郎

- 香港著名漫画家潘飞鹰在上世纪60年代至70年代期间,把多套金庸武侠小说改编为漫画。包括:《书剑恩仇录》、《碧血剑》、《射雕英雄传》、《雪山飞狐》、《飞狐外传》、《神雕侠侣》、《倚天屠龙记》、《笑傲江湖》和《天龙八部》。[65]

- 武林群侠传 Online(智冠科技)[66]

- 金庸群侠传 Online(中华游戏网)[67]

- 金庸群侠传 Online 2(香港中华网龙)[68]

- 金庸群侠传 Online 3(香港中华网龙)

- 金庸无双[69]

- 天龙八部 Online(搜狐制作,台湾游戏新干线代理,香港Gameone代理)[70],马来西亚CIBMall代理)[71]

- 天龙八部 Online 2(搜狐制作,台湾游戏新干线代理,香港Gameone代理)[72], 马来西亚CIBMall代理)[71]

- 神雕侠侣(智冠科技)[69]

- 笑傲江湖 Online(昱泉国际)[73]

- 东邪西毒 Online[74]

- 九阴真经 Online[75][76]

- 鹿鼎记 Online(搜狐畅游)[77]

- 武林至尊(哈克娱乐)[78]

- 独孤九剑[79]

- 武林之王[80]

- 七剑群侠传[81]

- 侠客时代[82]

- 书剑恩仇录 (北京麒麟游戏)[83]

- 神雕[84]

- 降龙十八掌[85]

- 逆天诀之降龙十八掌[86]

2003年10月8日,陕西电视台主办“华山论剑”活动,邀请金庸上华山[88],主会场设在华山的北峰,海拔高度1561米,除了金庸、主持人和嘉宾外,还有十几位网友。

1998年,中环镛记酒家受金庸和美食家蔡澜所托,赴台炮制“射雕英雄宴”,按照小说内容做出10款菜式,主要为仿制黄蓉为洪七公烹调的菜式,在台北西华饭店宴请出席“金庸小说国际学术研讨会”的200位与会者,包括当时参选台北市长的3名候选人马英九、陈水扁和王建煊,虽获好评,因材料及制法刁钻未能成为日常供应的餐单。另外,中华厨艺学院(CCI)获香港特别行政区驻布鲁塞尔经济贸易办事处邀请,分别于2017年10月19日及24日于法国及比利时两国主理“射雕英雄宴”。同年8月,台北花园大酒店“翠庭”也推出“金庸美食季”,复刻《射雕英雄传》中的美食等等。[89]

1980年代时,曾有人以“镛公”为笔名著书《射雕前传》、《神雕前传》之类的作品,无论包装和印制都与金庸的作品集极之相似,撰写故事以外的情节。在香港部份租售旧小说的书店仍然存在。在中国大陆,也有类似的抄袭的作品,不但书名类似,而且署名作者也和金庸很类似,如“金童”、“全庸”、“金康”、“金庸新”、“金庸巨”等。

家属亲人

1948年与杜冶芬结婚,后于1953年离婚。1956年与从事记者的次任妻子朱玫结婚,婚后她以其新闻从业经验协助金庸创办《明报》,并与其育有二子二女[90]。

金庸于七十年代下叶开始与年轻二十九年,时年十六歳的咖啡室女侍应林乐怡发展婚外情,并于跑马地金屋藏娇,之后更于1976年主动与朱玫离婚以娶其为妻[91]。同年10月,在美国读书的长子查传侠与女友吵架后轻生,此事亦有传与父母离婚引致的精神困扰有关。[92]

- 明清之交的人物查继佐是金庸的祖先之一,金庸在其封笔之作《鹿鼎记》当中也曾提及此人生平。此人在《聊斋志异》与《觚胜雪莲》中有记载,蒲松龄在其作品中赞扬此人“厚施而不问其名,真侠烈古丈夫哉!”。《觚胜雪莲》中记述查继佐“才华丰艳,而风情潇洒。常谓满眼悠悠,不堪酬对;海内奇杰,非从尘埃中物色,未可得也”。然真实情况却并非如此。《查继佐年谱》里,查继佐本人亦否认有此事,说:“葛如,方布衣野走,世传余有一饭之恩,怀之而思报。其实无是也。是则公在时已传其事,故公为之辨。”乾隆时诗论家吴骞也认为此传闻事不可靠,但金庸在其《鹿鼎记》开首将这个传说也写进故事里[93]。

- 查慎行是清康熙年间的有名诗人,“查慎行,字初白,海宁人。少受学黄宗羲。于经通于《易》。性喜作诗,游览所至,辄有吟咏,名闻禁中”,他的作品深受康熙皇帝喜爱,曾供职于南书房。

- 查嗣庭在雍正时期,因“维民所止”,被雍正帝认为维、止二字隐喻将其去头,遭受文字狱逼害下狱病逝。

- 父查枢卿为浙江当地大地主,因其身份而于1951年因为镇反运动被中共定性为“黑五类之首的地主与恶豪阶级”。在浙江海宁以反革命罪在家人面前被处决,全部家产被没收,只剩下两间老屋。1981年平反。

- 堂兄查良钊为中华民国著名教育家、慈善家。

- 堂兄查良鉴为中华民国法务部前部长及中华民国最高法院前院长。

- 表兄徐志摩为中华民国著名文学家[95],有人认为《天龙八部》中云中鹤的形象是来自于金庸心中徐志摩的形象,因为“云中鹤”就是徐志摩的笔名。

- 表兄蒋复璁曾任台湾国立故宫博物院院长(撰于《连城诀》后记)。

- 族弟查良燮(艺名张文良)曾为相声社团德云社演员,曾为相声演员何云伟首位捧哏,于2003年病逝。

- 远房堂兄查良铮(笔名穆旦)为近代著名翻译家及诗人。

- 远房曾叔公查济民为香港纺织业大亨,曾与金庸于《香港基本法》起草委员会共事并共同起草日后被采用的双查方案,成为社会热话。

- 远房姑丈蒋百里为著名军事家。

- 作家琼瑶与金庸有家族关系。[注 3]

- 叔公查锡我乃香港之著名大律师

轶事

- 金庸第一部小说《书剑恩仇录》,据说是金庸自小在浙江家乡流传的故事(见后记)。

- 《连城诀》后记中陈述金庸该部小说灵感来源,乃来自儿时家乡长工和生少年时期悲惨经验(类似大仲马的《基度山恩仇记》情节),原本被打成残废、父母气死、未婚妻改嫁凶手,而凶手也准备在牢中害死他;后来,和生获金庸祖父查文清搭救,于是便在查家任长工,但金庸的父母都不会太差使他。金庸小时候常跟他在一起,却始终不知道他姓名,上述事件,乃和生有次病重自以为将死时告诉金庸的往事。

- 据说,金庸写小说之同时,曾经喜欢某女明星被拒(应该说无下文,对方应该是电影女星夏梦,金庸认识时已作为人妇)。因此像小说中部分角色,都有类似经验,诸如令狐冲、游坦之、韦小宝、余鱼同。

- 著名科幻、武侠小说家倪匡先生是金庸的好友。1965年曾在金庸外游欧洲时代笔《天龙八部》,至今引以为豪,然金庸修订后已全部去除(但阿紫眼盲仍未更动,仅由金庸将尔后情节略作发挥与修改)。

- 金庸会上海话和粤语,1973年4月访问后来担任中华民国总统的蒋经国,自言“蒋经国,我跟他说上海话,大家都是浙江人⋯⋯谈起话来,就像同乡一般,都是浙江,感觉很亲切”[97]。

- 传说金庸对古典乐十分喜好,判别能力超强。可以随便听过一段乐句,就告诉你这是哪位作曲家的哪首作品。

- 金庸沉实内俭,说话不多,对决定不易改变。

- 金庸爱车,跑车为尤。

- 金庸曾热衷于围棋,后来曾聘请职业棋士指点棋艺,有业馀五段水平。

- 金庸爱吃肉,最喜欢吃的水果是西瓜。

- 金庸不吃早餐,每天两餐。

- 金庸年轻时据说酒量不错,常喝不加冰的威士忌。

- 金庸喜爱香烟,在写作、会议或友聚也喜爱抽烟。

- 金庸对于《明报》最为重视副刊,是为报格和与其他报章不同之重点,认为副刊写得好报章才能大卖。专栏作者加入皆为金庸首肯,要求严格。

- 金庸主理《明报》时期,副刊因幕名金庸而名家者众。但开出之稿费却比其他各大报章为低,且长年极难要求金庸加稿费。金庸对于《明报》开支很节俭,甚或被认为吝啬。

- 金庸友人,知名作家、美食家蔡澜,曾在其著作《我决定活得有趣》中提及金庸在饭后闲聊时,常用食指和中指各插上一支牙签,当作是踩高跷一样,一步步行走。

- 金庸与香港另一文人倪匡是相识60载的好友,倪匡以“金庸小说,天下第一,古今中外,无出其右”总结对方文学界的成就,并认为金庸过身后其作品将流芳百世[98]。

- 接受访谈时,金庸认为自己像张无忌(《倚天屠龙记》),妻子像夏青青(《碧血剑》)。

- 金庸在《鹿鼎记》后记中,表示自己最喜欢的作品是《倚天屠龙记》、《笑傲江湖》、《神雕侠侣》和《飞狐外传》(在新修版《鹿鼎记》中的后记加入了《天龙八部》)。

- 金庸在《倚天屠龙记》后记中,表示自己最爱的女性人物是小昭(《倚天屠龙记》)。

- 曾开除金庸的国立政治大学(其前身即中央政治学校)于2007年5月19日,授予金庸荣誉博士学位[99]。

- 金庸于香港大学设立“查良镛学术基金”,并担任主席,主力邀讲各国学者定期举行学术讲座和研讨会。

- 香港大学于2009年2月27日成立国际金庸研究会。研究会并非注册社团,由金庸及前港大中文系主任单周尧教授担任顾问,创会会长为李思齐教授及伍怀璞教授,现任会长为港大文学院黎活仁副教授[100]。

- 金庸于2005年访台接受媒体专访时,曾表示自己非常欣赏当时台湾的教育部长杜正胜,直言:“我自己研究历史。他是历史学家,他写很多文章,我看了很佩服他,我希望能认识他,跟他请教。”[101]

- 池田大作说:“我所感叹的是,他在面对巨大权势时绝对不后退一步的风骨,而正是这种风骨中充满着对人民群众的挚爱之情,他时常注视着民众这一原点,对之怀着风雨不动的‘目光’。而这就是中国数千年历史中常传承不衰的‘大人’风骨。常言有所谓‘笔锋’,金庸先生就是以笔为剑,锋芒毕露。”[102]:4。

- 金庸曾对池田大作说:“中国对于香港的政策,可以说是‘现状不变,长期利用’八个字,再加上八字:‘民族大义,利于国家’。香港现状的维持对中国有利,对全国人民有利。只要能长期维持下去,可以加以充分利用。”[102]:31、“这其中香港所发生的作用之大、所作贡献之重要,是无可估量的。由于这些实际的考虑,毛泽东和周恩来制定的香港政策是‘保持现状,充分利用’。香港只有保持现状,才对中国有用,既然有用,就长期而充分的利用之。这个政策一直不变。”[102]:36、“‘反英抗暴斗争’,组织左派群众,和香港的英国政府正面冲突,冲击港督府,与警察打斗,到处放置炸弹。英国出动正规军反击,双方都有死伤,还累及不少无辜市民,一时局面十分恶劣。幸得周恩来总理亲自下令制止这种违反中央政策、破坏香港稳定繁荣的行动,左派暴动才渐渐平息。其后这场动乱的组织者与发动者据说受到了党内的批评,有些人还受到处分惩罚,被下放到边远地区的农场和矿山中劳动改造。经过了这次教训后,‘不得破坏香港现状’的政策在中共高层领导中更加得到重视,这个政策的基本理由是:香港现状的维持对国家有利、对全国人民有利,也即是对全党有利,对香港广大中国同胞有利。”[102]:37

相关

参见

注释

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads