全身麻酔の歴史

ウィキペディアから

全身麻酔の歴史(ぜんしんますいのれきし)では、世界の歴史において全身麻酔に関わる事物がどのような発展を遂げてきたかについて概説する。

概要

要約

視点

歴史時代を通じて、全身麻酔状態を作り出す試みは、古代のシュメール人、バビロニア人、アッシリア人、エジプト人、インド人、中国人の著作にまで遡ることができる。現代でも鎮痛薬として用いられているモルヒネは、ケシの抽出物であるアヘンに由来する。ケシに関しては、古代人の著作の随所にその記述を見ることができる。また、エタノールもその鎮静作用が数千年前から古代メソポタミアで知られていた[1]。他に薬草として、マンドラゴラ、ドクニンジン、ヒヨスなども用いられたが毒性が高かった。これらで達成されるのはせいぜい、酩酊ないしは朦朧状態であった。麻酔作用、すなわち意識のない間に手術を完遂する薬物としての効果は不確実で、実質的な全身麻酔の発見は19世紀まで待たねばならなかった。ルネサンス期には解剖学や手術手技が大きく進歩したにもかかわらず、手術は、それに伴う痛みのため、最後の手段の治療法のままであった。

...外傷治療を含めた多くの手術などは殆ど無麻酔下に行われていた。このことによっても往事の手術室は正に阿鼻叫喚地獄の惨状を呈していたことが知られよう。ひたすら手術のスピードが要求されていたのである。例えば19世紀中頃、一側の下腿切断術に20秒を要したという記録がある。

しかし、18世紀後半から19世紀初頭にかけての科学的発見(特に気体)により、近代的な麻酔技術の開発への道が開かれた。

1845年、歯科医ホーレス・ウェルズが亜酸化窒素(通称笑気)による全身麻酔下抜歯の公開実験を行ったが、患者が泣き叫んだため失敗に終わった[2]。しかし、亜酸化窒素は今日でも麻酔薬として用いられている。翌1846年、ウィリアム・T・G・モートンがジエチルエーテル(通称エーテル)による全身麻酔下手術を公開下で成功させた[3]。実のところ、モートンの前にもエーテル麻酔に成功した者は何人もおり、彼らの間で先取権争いがおこったが、最終的には「発明者とは、思いついた人ではなく、世界に周知させた人」であるとして、モートンの名が歴史に刻まれた[4]。1847年にはクロロホルムが、スコットランドの産科医、ジェームス・シンプソンによって全身麻酔薬として実用化された。1853年には、ロンドンの医師ジョン・スノウがビクトリア女王の出産にクロロホルムを用い、これをきっかけに麻酔の出産への適用、すなわち無痛分娩が普及していった。しかし、エーテルには引火で爆発するリスク、クロロホルムは不整脈から死亡する[5]リスクがあった。これらは1950年代以降、引火性がなく、毒性も低い新たな吸入麻酔薬であるハロタン、イソフルラン、セボフルランなどに改良されていった。

全身麻酔薬の投与経路は長年、経口投与のみであったが、この方法では確実な麻酔状態をヒトで確立できず、亜酸化窒素やジエチルエーテルなどの吸入麻酔薬の実用化以降は投与経路は吸入に移行した。20世紀に入ると静脈注射の手技と器材が確立され、静脈注射による麻酔も可能となった。東洋では、紀元2世紀の中国の外科医、華佗や、モートンのエーテル麻酔よりも40年以上前の1804年に初の全身麻酔の実証的記録を遺した日本の華岡青洲は麻酔薬を経口で投与した[6][7]。現代麻酔においては、麻酔薬の投与経路は吸入や静脈注射が主流となっている[8]。華佗の処方は華佗の代で失われ、華岡青洲の処方も秘伝とされ、現在、残っていない。

全身麻酔は、3つの要素、すなわち意識消失、鎮痛、筋弛緩から成る[9][10][11]が、エーテルなどの吸入麻酔薬は鎮痛、筋弛緩作用が弱く、高度な手術を行うには不充分なものだった[12]。そこで、20世紀半ば以降、鎮痛作用に特化した麻薬系鎮痛薬であるフェンタニルなどの合成オピオイド、筋弛緩作用に特化したツボクラリンなどの神経筋遮断薬が開発され、これらを併用することにより、安定した麻酔が提供されるようになった。1934年に開発されていた静脈麻酔薬チオペンタールは、ほぼ意識消失作用しかもたなかったが、その即効性、使いやすさから、麻酔に革命を起こしたとすら称された[13]。麻酔の3要素、それぞれに特化した薬剤が出揃ったのである。反面、筋弛緩薬を併用した深い麻酔では、呼吸停止が起こるため、気管に気管チューブなどを留置して(気道確保)、人工呼吸を行うことが必須となった。しかし、呼吸状態の激変による低酸素血症の脅威が全身麻酔の大きな問題であり続けた。1974年、日本人技術者の青柳卓男が採血をしなくてもリアルタイムで動脈血中ヘモグロビンの酸素結合率を測定できる機器、パルスオキシメータを開発した[14]。これにより、麻酔中の低酸素血症の早期発見が容易となり、全身麻酔による死亡率はそれまでの1万分の1から100万分の1にまで激減した[15]。21世紀に入ってからは、それまで気管挿管に用いられていた器具(喉頭鏡)が、改良されて液晶モニターつきのビデオ喉頭鏡となり、気道確保時の安全性はさらに向上した。

麻酔の語源

麻酔

日本語の「麻酔」は、英語の "anesthesia" やドイツ語の "Anästhesie" に対する訳語である。初出は杉田成卿『済生備考』(1850年)とされる[16]。これは、全身麻酔の先駆者である、華岡青洲の没後であり、青洲は自らの著述で「麻酔」という言葉を使っていない[16]。中国語でも同様に「麻醉」と記載される[17]が、日本での初出より前には用例が確認されておらず、「麻酔」が中国で日本より先に造語された可能性は低いとされる[16]。

→「麻酔 § 語源」も参照

anesthesia

『ヒポクラテス全集』『ティマイオス』などの古代ギリシア語文献には、ἀναισθησίᾱ(anaisthēsíā、無感覚)という用語があり、ἀν- (an-、「無し」)と αἴσθησις (aisthēsis、「感覚」)に由来する[18][19]。

1679年、オランダの医師ステファン・ブランカールトがラテン語の"anaisthesia"を用いたギリシャ・ラテン語医学辞典(Lexicon medicum graeco-latinum)を出版した。1684年、「身体の辞書(A Physical Dictionary)」という題名で英訳が出版され、anaisthesiaは「麻痺患者や泥酔者のような感覚の欠如」と定義された。その後、この言葉やanæsthesiaのような綴りの変化は、医学文献で「無感覚」を意味するようになった[18]。

1846年、アメリカの作家・医学者のオリバー・ウェンデル・ホームズ・シニアは書簡の中で、ある薬剤によって誘発される状態をanesthesia、薬剤そのものをanestheticという用語として提案した。ホームズは、医学文献におけるanesthesiaの以前の用法が、特に「触れるもの」に対する「無感覚」を意味するものであったことから、このように考えたのである[18][20][21]。

古代

要約

視点

全身麻酔の最初の試みは、おそらく先史時代に投与された薬草療法であろう。アルコールは最も古くから知られている鎮静剤で、数千年前の古代メソポタミアで用いられていた[1]。

オリエント

シュメール人は、紀元前3400年頃にはメソポタミア下流でケシを栽培し、アヘンを収穫していたと言われている[23][24]。アヘンの有効成分はモルヒネであり、現在でもオピオイド鎮痛薬として用いられている[25]。ケシの種は、スイスにある新石器時代の遺跡からも見つかっている[26]。

現在までに発見されているケシに関する最も古い証言は、紀元前3千年紀の終わりに小さな白い粘土板に楔形文字で刻まれたものである。この石版は1954年、ニップルでの発掘調査で発見され、現在ペンシルベニア大学考古学人類学博物館に保管されている。サミュエル・ノア・クレイマーとマーティン・リーヴによって解読され、現存する最古の薬局方とされている[27][28]。この時代のシュメール語の石版には"hul gil"という表意文字が刻まれており、「喜びの植物」と訳されて、アヘンを意味するという説がある[29][30]。gilという言葉は、世界のある地域では今でもアヘンに用いられている[31]。シュメールの女神ニダバは、しばしば肩からケシが生えている姿で描かれている。紀元前2225年頃、シュメール領域はバビロニア帝国の一部となった。アヘンとその多幸感に関する知識と用い方はバビロニア人に伝わり、バビロニア人は帝国を東のペルシャ、西のエジプトへと拡大した。これにより、アヘンに関する知見はこれらの文明にまで広がっている[31]。

古代シュメール人、バビロニア人がアヘンを実際に用いていたかどうかには異論もあり、確実に文献での記載が確認できているのは遙かに後代であるとする説もある[32]。イギリスの考古学者で楔形文字学者のレジナルド・キャンベル・トンプソンは、アヘンがアッシリア人に知られていたのは紀元前7世紀としている[33]。紀元前650年頃のアッシリアの石版に刻まれた「アッシリアの草本誌(Herbal)」の中に、"Arat Pa Pa"という言葉が出てくる。トンプソンによれば、この用語はケシの汁のアッシリア語名であり、ラテン語のケシ属(papaver)の語源である可能性があるという[29]。

古代エジプト

古代エジプト人は、おそらくマンドラゴラの果実から抽出したエキスを含む、原始的な鎮痛剤と鎮静剤だけでなく[34]、外科器具[35][36]もいくつか持っていた。アヘンに似た製剤を手術に用いたことは、第18王朝時代に書かれたエジプトの医学パピルス、エーベルス・パピルスに記録されている[31][37][35]。この製剤は紀元前15世紀の墓から発見されており、イシス神が小ホルスを眠らせるために使ったという伝説もある[26]。しかし、古代エジプトでアヘンそのものが知られていたかどうかは疑問である[38]。

古代ギリシア

ミノア文明の女神像の中には、頭にケシ坊主をつけた「ケシの女神」として知られるものがあり、その表情などから、ケシが利用されていたことを示していると考えられている[39]。ギリシャ神話の神ヒュプノス(眠り)、ニュクス(夜)、タナトス(死)は、しばしばケシを手にした姿で描かれていた[40]。ケシはまた、デーメーテールのシンボルでもあり、「ケシの女神」の影響を受けている可能性もある[41]。娘のペルセポネーが略奪されたとき、苦しみから逃れるためにアヘンを使ったといい、オデュッセイアに出てくる「忘却の薬」には、アヘンが含まれていたのではないかと考えられている[26]。

ヒポクラテスやアリストテレスは、ケシが睡眠薬として利用されていたことに言及しているが[42]、この頃は手術時に酒を飲ませたり、首を締める方法もとられていた[43]。紀元前3世紀のテオプラストスは、ケシ坊主から採れる乳液をopium、ケシを砕いて採取した汁をmeconiumと呼んでいる[26]。

東洋

古代インドと中国にアヘンが伝来する以前、これらの文明は大麻の香とトリカブトを他に先駆けて用いていた。紀元前400年頃、インド亜大陸のアーユルヴェーダ医学と外科手術に関する書物『スシュルタ・サンヒター』では、麻酔のためにワインと大麻の香を用いることが提唱されている[44]。紀元8世紀までには、アラブの商人がインド[45]と中国[46]にアヘンを持ち込んだ。アヘンからモルヒネが単離されるにはここから2500年を待つことになる[47]。

中国

扁鵲(紀元前300年頃)は中国の伝説的な内科医であり外科医で、外科手技に全身麻酔を用いたと伝えられている。『韓非子』(紀元前250年頃)『史記』(紀元前100年頃)『列子』(紀元300年頃)には、扁鵲が 魯公扈と趙齊嬰という二人の男に毒物を飲ませ、三日間意識を失わせ、その間に胃瘻を造ったことが記されている[48][49][50]。

華佗は紀元2世紀の中国の外科医。『三国志』(紀元270年頃)と『後漢書』(紀元430年頃)によると、華佗は酒と麻沸散と呼ばれる薬草抽出物の混合物を用いて開発した処方で全身麻酔下の手術を行ったという[6]。華陀は、壊死した腸の部分切除のような大きな手術にも麻沸散を用いたと伝えられている[6][51][52]。手術の前に、彼はおそらく酒に溶かした麻酔薬を経口投与し、意識消失と不完全ながらな筋弛緩状態を引き起こした[6]。

麻沸散の正確な組成は、華陀の臨床知識のすべてと同様、死の直前に原稿を焼却した際に失われてしまった[53]。『三国志』にも『後漢書』にも麻酔薬の組成は記されていない。儒教の教えでは身体は神聖なものとされ、手術は身体を切り刻む行為と考えられていたため、古代中国では手術は強く禁じられていた[6]。そのため、華陀が全身麻酔に成功したと伝えられているにもかかわらず、古代中国における外科手術は彼の死とともに終焉を迎えた[6]。

麻沸散という名前は、麻(「大麻、麻、しびれる、うずく」の意)、沸(「沸騰する、泡立つ」の意)、散(「砕く、散らばる」の意、「粉末状の薬」の意)を組み合わせたものである。従って、麻沸散という言葉からは大麻を含むものと推測されてきたが、これに関しては当時の中国大陸には中枢神経作用のある大麻が伝来していなかったことから異論もある[54]。多くの中国学者や中国医学の研究者が、華陀の麻沸散の成分を推測しているが、正確な成分はいまだに不明である。彼の処方には、以下の組み合わせが含まれていたと考えられている[6][53][55][56]。

- 白芷(ビャクシ)

- 草烏(トリカブト)

- 川芎(Ligusticum wallichii)

- 当帰(カラトウキ(Angelica sinensis))

- 烏頭(ハナトリカブトの根茎)

- 曼陀羅華(シロバナヨウシュチョウセンアサガオ

- マンドラゴラ(Mandragora officinarum)[注釈 1]

- ツツジの花

- ジャスミンの根

また、この薬にはハシシ[52]、バングー[51]、商陸[48]、アヘン[57]も含まれていた可能性があると指摘する者もいる。アメリカの中国学者ヴィクター・メアは、麻沸散は「モルヒネ」に関連するインド・ヨーロッパ語の転写であろうとした[58]。華陀は鍼による手術時の鎮痛を発見したのであり、麻沸散は彼の麻酔法とは無関係か、あるいは単に補助的なものであったと考える研究者もいる[59]。多くの医師が歴史的記録に基づいて同じ処方を再現しようと試みているが、華陀のものと同じ臨床効果を達成した医師はいない。いずれにせよ、華陀の処方は大手術には効果がなかったようである[58][60]。

古代から麻酔薬として用いられてきた他の物質には、ビャクシンやコカの抽出物がある[61][62][63]。華佗の学統は途絶えたが、およそ2000年後に同じ東洋の医師、華岡青洲が麻酔薬を開発し、青洲はそれに華佗の処方と同じ、麻沸散と命名することになる[64]。

古代ローマ

男たちよ、雄牛どもを働かせ、畑に大麦を播け、

労働に適さぬ冬を告げる、最初の雨が降り始めるまで。

それはまた、作物となる亜麻と、ケレスの好む罌粟 の種を

土で覆い、もはや遅しとばかり、犂に身をかがめる時期だ。

1世紀の大プリニウスやディオスコリデスは、ケシ坊主から果汁を採取してトローチのようにし、様々な病気に対して利用していたことを記録している[66]。2世紀の医師ガレノスが利用した薬にはケシが含まれており、マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝の不眠症や疼痛を和らげたが、ケシの過剰投与による危険性も知られており、老人が自殺用に使うこともあった[67]。ガレノスはケシを愛用しており、アヘンの鎮痛作用はこの頃発見されたと考えられる[68]。

ディオスコリデスはまた、マンドラゴラをワインで煮詰めたものを内服、あるいは直腸から吸収させることで、麻酔をかけられるとし、その効果を「άναισθησία」と呼んでおり、マンドラゴラの麻酔効果はイブン・スィーナーの時代まで知られていたものの、致死率の高さからあまり利用されていなかった[69]。剣闘士の治療もしていたガレノスは、頭蓋骨骨折の手術も行っていたが、マンドラゴラ・ワインを利用していたと考えられている[70]。このマンドラゴラ・ワインは、19世紀の医師ベンジャミン・ウォード・リチャードソンが動物で追試して、強力な全身麻酔効果があることを確認している[71]。

中世・ルネサンス期

要約

視点

イスラム

5世紀の西ローマ帝国の滅亡によって、ヨーロッパは停滞したが、9世紀からイスラム文明が栄えると、ディオスコリデスの著作が研究された[68]。フェルドウスィー(940-1020)はアッバース朝カリフ時代に生きたペルシアの詩人で、民族叙事詩である『シャー・ナーメ』の中で、ヒロインのルダバに施された帝王切開を描写している。この手術には、ゾロアスター教の司祭が用意した特別なワインが麻酔薬として用いられた[48]。

1020年頃、ペルシアのイブン・スィーナー(980-1037)は『医学典範』の中で、外科手術の際に患者の鼻の下に置く、芳香剤と麻薬が染み込んだスポンジである「催眠スポンジ」について述べている[72][73][74]。このスポンジは、パレルモでも利用された[68]。アヘンは10世紀から13世紀にかけて、小アジアからヨーロッパ各地に伝わった[75]。

ヨーロッパ

中世ヨーロッパでは6世紀から修道院がホスピタリアを開設して医療行為を行っていたが、9世紀から医学書の作成、複製を行うようになり、中でもモンテ・カッシーノ修道院が有名で、催眠スポンジの処方が残っている[43]。これはおそらくコンスタンティヌス・アフリカヌスらによって行われた、イスラムの医学書を翻訳した際に導入されたもので、アヘン、マンドラゴラ、ドクニンジン、ヒヨスを溶かしてスポンジに染みこませた後に乾燥させ、術前にお湯で戻し、患者の鼻に当てて眠らせ、「痛みを感じさせずに切れる」ものであった[76]。

12世紀に入ると、サレルノ医学校が作成した写本が少しずつ広まり始め、14世紀には、医学教育で有名なボローニャ大学、パリ大学、モンペリエ大学でも、催眠スポンジは若干処方を変えながら教えられ、同時期のアヴィニョン教皇庁の医師ギー・ド・ショーリアックの『大外科書』によって、ヨーロッパ中に広まり、16世紀のアンブロワーズ・パレもアレンジして利用している[77]。

初期の処方には鎮痛作用がある植物が含まれていたが、伝わるうちに処方が変化してしまったことで、その効果も弱まった可能性があり、19世紀に実際にスポンジを使った手術では短時間しか麻酔効果は持続せず、20世紀の動物実験では、深い麻酔効果はないことが認められている[78]。効果が薄れたことに加えて、魔術にも利用されていたことに対する異端審問や禁書目録による打撃もあってか、17世紀も後半になると、催眠スポンジは医学書からその姿を消した[79]。

イングランド

イングランドでは西暦1200年から1500年にかけて、ドウェール(dwale)と呼ばれる薬が麻酔薬として用いられた[80]。このアルコールベースの混合物には、胆汁、アヘン、レタス、ブリオニア(bryony、多年生のつる植物)、ヒヨス、ドクニンジン、酢が含まれていた[80]。外科医は、酢と塩を頬骨にこすりつけることで患者を覚醒させた[80]。シェイクスピアの『ハムレット』やジョン・キーツの詩『ナイチンゲールへの頌歌』など、多くの文学作品にドウェールの記録が見られる[80]。

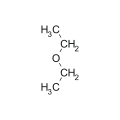

ジエチルエーテルの発見

後に最初の有効な吸入麻酔薬として用いられることになるジエチルエーテルは、錬金術師のラモン・リュイが、1275年に発見したとされている[80]。パラケルススとして知られるアウレオルス・テオフラストス・ボンバストゥス・フォン・ホーエンハイム(1493-1541)は、1525年頃にジエチルエーテルの鎮痛作用を発見した[81]。1540年、ドイツのヴァレリウス・コルドゥスによって初めて合成された[82]。彼はこれをオレウム・デュルチェ・ヴィトリオリ(oleum dulce vitrioli)と呼んだが、これはエタノールと硫酸の混合物(当時はビトリオール(vitriol)油として知られていた)を蒸留することによって合成されるという事実を反映した名前である[83]。ドイツ生まれの化学者アウグスト・ジークムント・フロベニウス(August Sigmund Frobenius)は1730年、この物質にスピリトゥス・ヴィニ・エーテリウス(Spiritus Vini Æthereus)という名前を付けた[84][85]。パラケルススは、アヘンの医療への再導入もしており、「人間の苦しみを和らげる最も効果的な万能薬」と評している[68]。

18世紀

要約

視点

ジョセフ・プリーストリー(1733~1804)は、亜酸化窒素、一酸化窒素、アンモニア、塩化水素、そして(カール・ヴィルヘルム・シェーレ、アントワーヌ・ラヴォアジエとともに)酸素を発見したイギリスの数学者である。1775年から、プリーストリーは6巻からなる『異なる種類の気体に関する実験と観察(Experiments and Observations on Different Kinds of Air)』を出版した[86]。これに記述された気体や他の気体に関する最近の発見は、ヨーロッパの科学界に大きな関心を呼び起こした。トーマス・ベドーズ(1760-1808)はイギリスの哲学者、医師、医学部教官で、年上の同僚プリーストリー同様、バーミンガムのルナー・ソサエティのメンバーでもあった[87]。この新しい科学をさらに発展させ、これまで治療不可能と考えられていた病気(喘息や結核など)の治療法を提供することを視野に入れ、ベドーズは1798年、ブリストルのクリフトンにあるダウリー・スクエアに、吸入ガス療法のための気体研究所(Pneumatic Institution)を設立した[87]。ベドーズは、化学者であり物理学者でもあったハンフリー・デービー(1778-1829)を研究所の管理責任者として雇い、ジェームズ・ワット(1736-1819、蒸気機関の発明者)をガスの製造に協力させた[87]。管理責任者就任時、デービーは弱冠19歳だった[4]。

気体研究所での研究の過程で、デービーは亜酸化窒素に麻酔作用があることを発見した[88]。亜酸化窒素のことを「笑気ガス」と呼ぶようになったデービーは、翌年、現在では古典的な論文となった『主に亜酸化窒素または脱フロギストン空気とその呼吸に関する化学的・哲学的研究』(Researches, chemical and philosophical–chiefly concerning nitrous oxide or dephlogisticated nitrous air, and its respiration)の中で、自分の研究成果を発表した。デービーは医師ではなかったので、手術中に亜酸化窒素を投与したことはなかった。しかし、彼は亜酸化窒素の鎮痛効果と手術中の痛みを和らげる潜在的な利点を最初に記録した人物である[89]。

「亜酸化窒素は、その広範な作用において、肉体的な痛みを破壊することができるようであるので、おそらく、大量に血液が流出することのない外科手術の際に、有利に用いることができるであろう。」

近代医学の始まりとともに、医療において麻酔が実用化されるパラダイムを構築する舞台が整った[90]。

19世紀

要約

視点

琉球・日本

琉球王国首里出身の高嶺徳明は、1689年に琉球(現在の沖縄)で全身麻酔を行ったと伝えられている。彼は1690年に薩摩の医師たちに、1714年には琉球の医師たちにその知識を伝えた[91]。

大坂の華岡青洲(1760-1835)は江戸時代の外科医で、漢方医学の知識と蘭学で学んだ西洋の外科技術を備えていた。この当時、例えば、乳癌の手術法は、長い針を乳房の底部に十文字に刺して持ち上げ、メスで乳房を切断し、焼き鏝で止血するという酷烈なものであった[92]。1785年頃から、華岡は華陀の麻沸散に似た薬理作用を持つ処方を再び作り出す探求に乗り出した[93]。何年にもわたる研究と実験の末、彼はついに通仙散(別名麻沸散)と名付けた処方を開発した。なお、華岡自身はこの処方を麻沸散と呼び、通仙散という呼称を用いていない[7]。華陀の処方と同様、この処方は以下の数種類の植物から抽出したエキスで構成されていたと推測されている[94][95][96][7]。

通仙散の有効成分は、スコポラミン、ヒヨスチアミン、アトロピン、アコニチン、アンゲリコトキシンである。十分な量を摂取すると、通仙散は全身麻酔と骨格筋の麻痺状態をもたらす[96]。華岡の親友であった中川修亭(1773-1850)は、1796年に『麻薬考』という小冊子を書いた。原本は1867年の火事で失われてしまったが、この冊子には華岡の全身麻酔研究の現状が記されていた[97]。

1804年10月13日、華岡は通仙散を全身麻酔薬として用いて、藍屋勘という60歳の女性の乳癌の乳房部分切除を行った。これは一般に、全身麻酔で行われた手術の最初の確実な記録と見なされている[93][95][98][99][100]。華岡はその後も、悪性腫瘍の切除、膀胱結石の摘出、四肢の切断など、通仙散を用いた多くの手術を行った。1835年に亡くなるまでに、華岡は150例以上の乳癌手術を行った[93][99][101][102]。ほぼ日本全土から集まった華岡の門人は2000人を越えたものの、華岡はその麻酔法を秘伝とし[103]、後世には残っていない。華岡の全身麻酔は、後に有名になったモートンによるエーテル麻酔[3]よりも40年以上前に行われていたが、徳川幕府の鎖国政策により世界に貢献することはなかった[104]。一方、エーテル麻酔は、その発見後4年で鎖国中の日本で蘭方医杉田成卿の知るところとなり、彼が「麻酔」という言葉を造語した[105][16]。

欧米

ドイツの薬剤師、フリードリヒ・ゼルチュルナー(1783~1841)は1804年にアヘンからモルヒネを初めて単離した[47]。彼はこれをギリシャ神話の夢の神モルフェウスにちなんでモルフィウムと命名した[107][108]。1817年に今日用いられている名称、モルヒネ(morphine)に改名したのは、フランスの化学者、ゲイ・リュサックである[109]。

イギリスの医師、ヘンリー・ヒル・ヒックマン(1800-1830)は1820年代に麻酔薬として二酸化炭素を用いる実験を行った[注釈 2]。彼は動物を二酸化炭素で窒息寸前まで効果的に失神させ、その後四肢の一本を切断して、その効果を調べた。1824年、ヒックマンは研究の結果を『仮死状態に関するレター:人体に対する外科手術の有用性を確認する目的で』という短報にして王立協会に提出した。これに対して1826年、ランセット(Lancet)誌に 『外科的詐欺』と題する論文が掲載され、彼の研究は無慈悲な批判を受けた。ヒックマンは4年後、30歳で亡くなった。亡くなった当時は評価されなかったが、その後、彼の研究は肯定的に再評価され、現在では英国王立医学協会によって彼の名を冠した賞とメダルが創設され、麻酔科学上の貢献者に授与されている[111]。

エーテル登場

1830年代後半になると、ハンフリー・デービーの実験はアメリカ北東部の学界で広く知られるようになった。放浪する講談師たちは、「エーテル遊び」[112]と呼ばれる大衆集会を開き、観衆のある者達にジエチルエーテルや亜酸化窒素を吸入させ、これらの薬剤の精神に作用する特性を実証するとともに、見物人に多くの娯楽を提供した[113]。このようなイベントに参加し、エーテルがこのように用いられるのを目撃した著名人が4人いる。ウィリアム・エドワード・クラーク(1819-1898)、クロウフォード・ロング (1815-1878)、ホーレス・ウェルズ(1815-1848)、そして ウィリアム・T・G・モートン(1819-1868)である。後年、彼らのある者は、エーテルの麻酔への応用の発明を巡って争うことになり[114]、最初にエーテル麻酔を行ったのが誰か、後世にも議論が起こることになる。

1839年、ニューヨーク州ロチェスターの大学に通っていたクラスメートのクラークとモートンは、定期的にエーテル騒ぎに参加していたようだ[115][116][117][118]。1842年1月、バークシャー医科大学(現ロバートラーナー医科大学)の医学生になっていたクラークが、一女性にエーテルを投与し、その間に抜歯が行われた[116]。こうして彼は、外科的手技を容易にするために吸入麻酔薬を投与した最初の人物となった。クラークは自分の功績をほとんど評価していなかったようで、この技術を発表することも、それ以上追求することもしなかった。実際、この出来事はクラークの伝記にさえ記されていない[119]。

クロウフォード・ロングは、19世紀半ばにジョージア州ジェファーソン市で開業していた医師であり薬剤師であった。1830年代後半、ペンシルベニア大学医学大学院の学生だった彼は、当時流行していたエーテル遊びを観察し、おそらく参加していた。このような集まりでロングは、何人かの参加者にたんこぶやあざができても、その後、彼らが何が起こったのかまったく覚えていないのを観察した。彼は、ジエチルエーテルが亜酸化窒素と同様の薬理効果をもたらすと仮定した。1842年3月30日、彼は、ジェームズ・ヴェナブルという男の首から腫瘍を摘出するために、ジエチルエーテルを吸入させた[120]。ロングはその後、ヴェナブルから2つ目の腫瘍を摘出したが、その際もエーテル麻酔をかけた。さらに彼は、四肢の切断や出産のための全身麻酔薬としてエーテルを使用した。しかし、ロングはその経験を1849年まで発表しなかった。その結果、彼自身が受けるべき名誉の多くを失うことになった[120]。

亜酸化窒素

1844年12月10日、医学部中退の山師[106]、ガードナー・コルトンはコネチカット州ハートフォードで、金儲け目的で亜酸化窒素の公開デモンストレーションを行った[106]。参加者の一人が亜酸化窒素の影響下、気づかない間に足に大きな怪我を負った[106]。その日、会場にいたコネチカット州の歯科医ホーレス・ウェルズは、亜酸化窒素のこの明らかな鎮痛効果の重要性をすぐに察知した[106]。翌日、ウェルズはコルトンが投与した亜酸化窒素の影響下で、痛みのない抜歯を受けた[106]。ウェルズはそれから亜酸化窒素を患者に投与するようになり、その後数週間にわたって数回の抜歯を成功させた[106]。

ウィリアム・T・G・モートンもニューイングランドの歯科医で、ウェルズの元教え子であり、その時から当時までウェルズの仕事仲間だった。彼はまた、ウィリアム・エドワード・クラークと面識があり、同級生でもあった(2人はニューヨーク州ロチェスターの大学院で一緒だった)。モートンは、著名な外科医ジョン・コリンズ・ウォーレンと共同で、ウェルズがマサチューセッツ総合病院で亜酸化窒素全身麻酔下での抜歯技術を実演できるよう手配した。だが、1845年1月20日に行われたこのデモンストレーションは、患者が手術の最中に痛みで泣き叫んだため失敗に終わった[2]。

エーテル麻酔による公開手術と先取権争い

1846年9月30日、モートンは抜歯のため、ボストンの音楽教師エベン・フロストにジエチルエーテルを投与した。その2週間後、モートンはマサチューセッツ総合病院で、今日エーテルドームとして知られている場所で、全身麻酔薬としてジエチルエーテルを用いることを初めて公に実証した[3]。1846年10月16日、ジョン・コリンズ・ウォーレンは、地元の印刷業者エドワード・ギルバート・アボットの首から腫瘍を摘出した。手技が終わると、ウォーレンは 「諸君、これは決してインチキではない 」と言ったと伝えられている。この出来事のニュースは瞬く間に世界中を駆け巡った[121]。その年の12月には、スコットランドの外科医ロバート・リストンが最初の四肢切断手術を行った。モートンはその直後に自分の経験を発表した[3]。その後、ハーバード大学のチャールズ・トーマス・ジャクソン教授(1805-1880)は、モートンが自分のアイデアを盗んだと主張した[122]が、モートンはこれに同意せず、生涯にわたる論争が始まった[121]。長い間、モートンは西半球における全身麻酔の先駆者と信じられていたが、実のところ、彼の実演はクロウフォード・ロングの最初の経験から4年後であった。ロングはその後、当時ジョージア州選出の合衆国上院議員であったウィリアム・クロスビー・ドーソン(1798-1856)に、合衆国上院の議場でエーテル麻酔を最初に行ったのは自分であると主張させてくれるよう、請願した[123]。全身麻酔発明の先取権を争った者達の後半生は平穏なものではなかった[124]。亜酸化窒素の公開実験に失敗したウェルズはモートンの成功の2年後の1848年に自殺した[124]。モートンは特許や米国政府からの報償を得ようとしたものの失敗し、失意のうちに49才で死んだ[124]。ジャクソンは68才で精神障害で病院に送られ、そこで終生を過ごした[124]。エーテル麻酔発見が誰か、の問題に決着をつけたのは米国の内科医ウイリアム・オスラーである[4]。彼は真の発見者とは、「そのアイデアが最初に頭に浮かんだ人ではなく、世界に周知させた人」であるとした[4]。

- 英国の公衆衛生学者・麻酔科医、ジョン・スノウ

- イギリスの産科医、ジェームズ・シンプソン

クロロホルム

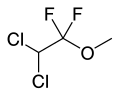

1847年、スコットランドのエジンバラの産科医ジェームス・ヤング・シンプソン(1811-1870)が、クロロホルムを全身麻酔薬として初めて人間に用いた[125](ロバート・モーティマー・グラバーは1842年にこの可能性について書いていたが、犬にしか用いていなかった[126])。ロンドンの医師、ジョン・スノウ(1813–1858)はすぐに、エーテルとクロロホルムという新しい麻酔ガスを扱う最も経験豊富な英国人医師となり、事実上、英国初の麻酔科医となった。入念な臨床記録を通じて、彼はやがてロンドン医学界のエリートたちに、クロロホルム麻酔が出産において正当な位置を占めることを納得させることができた。こうして1853年、ヴィクトリア女王の侍女たちは、ジョン・スノウを女王の8人目の子供の出産の麻酔に招いた[127]。同4月7日、スノウははクロロホルム吸入により、ビクトリア女王の分娩時の麻酔を担当した[128][129][130][131]。それまで分娩に麻酔を用いることは宗教的な反対が大きかったが、これをきっかけに無痛分娩が普及していった[132][133][134]。

→詳細は「無痛分娩 § 歴史」を参照

その後、クロロホルムは使用に伴う突然死が報告されたが、イギリスやドイツではクロロホルム麻酔の使用が急速に拡大し、1865年から1920年の間は大半の麻酔がクロロホルムで行われていた[135]。主要な麻酔ガスとしてクロロホルムを用いるかエーテルを用いるかは、国や地域によって異なっていた。たとえば、イギリスとアメリカ南部はクロロホルムにこだわり、アメリカ北部はエーテルに戻った[90]。1934年に報告された本格的な統計調査により、クロロホルムによる死亡率はエーテルのおよそ4倍に上ることが判明し、以後、徐々にクロロホルムは使われなくなっていった[135]。

エーテルとクロロホルムの麻酔が始まってから20世紀に至るまで、標準的な麻酔薬の投与方法は開放点滴法、であった。つまり、マスクを患者の口に当て、その中に布を入れて、患者が自然に呼吸する状態で揮発性の液体をマスクに滴下した。後に安全な気管チューブが開発されると、この方法は変わった[136]。ロンドンの医療は独特の社会的環境であったため、19世紀末には麻酔が独自の専門分野となったが、英国の他の地域や世界のほとんどの地域では、麻酔は外科医の権限下にあり、外科医はその仕事を下級医師や看護師に任せていた[90]。アメリカで麻酔科が独立部門となるには1936年まで待たねばならなかった[137]

気管への挑戦

1871年、ドイツの外科医フリードリヒ・トレンデレンブルク(1844~1924年)が、全身麻酔を目的とした待機的気管切開を初めて成功させたという論文を発表した[138][139]。

1880年には、スコットランドの外科医ウィリアム・メイスウェン(William Macewen)(1848-1924)が、声門浮腫のある患者に呼吸を可能にするために、気管切開の代替として、またクロロホルムを用いた全身麻酔の際に、気管挿管を用いたことを報告している[140][141][142]。1895年4月23日、ドイツのアルフレッド・キルシュタイン(Alfred Kirstein, 1863-1922)が声帯の直接可視化(喉頭展開)を初めて報告するまで、それまでの声門と喉頭の観察(マヌエル・ガルシア(Manuel García)[143]、ヴィルヘルム・ハック(Wilhelm Hack)[144][145]、メイスウェンなど)はすべて、鏡を用いた間接観察で行われていた。キルシュタインはこの目的のために改造した食道鏡(オートスコープと命名された)を用いて、ベルリンで最初の直接喉頭展開を行った[146]。皇帝フリードリヒ3世(1831-1888)の死[147]が、キルシュタインがオートスコープを開発する動機となった可能性があるとされる[148]。

20世紀以降

要約

視点

20世紀には、気管切開、内視鏡、気管挿管といった手技が、めったに行われないものから、麻酔、集中治療、救急医療、消化器病学、呼吸器病学、外科の診療に不可欠な要素へと変貌を遂げた。

静脈麻酔薬の黎明

1902年、ドイツの化学者、エミール・フィッシャー(Hermann Emil Fischer, 1852-1919)とジョセフ・フォン・メリング(Joseph von Mering)(1849-1908)は、ジエチルバルビツール酸が効果的な睡眠薬であることを発見した[149]。バルビタールまたはベロナール(バイエル薬品が命名した商品名)とも呼ばれるこの新薬は、商業的に販売された最初のバルビツール酸となり、1903年から1950年代半ばまで不眠症の治療薬として用いられた。しかし、この系統の薬剤から、今日でも用いられている短時間作用性麻酔薬チオペンタールが開発されるのには30年以上待たねばならなかった[150]。

気管挿管と人工呼吸の確立

1913年まで、口腔および顎顔面外科手術は、マスク吸入麻酔、局所麻酔薬の粘膜への表面麻酔、直腸麻酔、または静脈麻酔によって行われていた。これらの麻酔法は有効ではあったが、気道の閉塞から守ることはできず、血液や粘液が気管や気管支に吸引される危険に患者をさらすものであった。1913年、シュバリエ・ジャクソン(Chevalier Jackson)(1865-1958)が、気管挿管の手段として直接喉頭展開を行って高い成功率を報告した最初の人物である[151]。ジャクソンは、キルシュタインが用いた操作者側の光源ではなく、器具の患者側の先端に光源を持つ新しい喉頭鏡のブレードを導入した[152]。この新しいブレードには、気管チューブや気管支鏡を通すスペースを確保するために、操作者がスライドできる部品が組み込まれていた[153]。

また1913年には、ヘンリー・H・ジェインウェイ(Henry H. Janeway)(1873-1921)が、最近開発した喉頭鏡を用いて達成した結果を発表した[154]。ニューヨークのベルビュー病院(Bellevue Hospital)で開業していた麻酔科医のジェインウェイは、揮発性麻酔薬を直接気管内に送気すれば、耳鼻咽喉科手術の条件が改善されると考えていた。そこで彼は、気管挿管専用の喉頭鏡を開発した。ジャクソンの器具と同様、ジェインウェイの装置にも遠位光源が組み込まれていた。しかし、ユニークな点は、ハンドルに電池が内蔵されていること、挿管中に気管チューブを口腔咽頭の正中線に維持するためにブレードの中央に切り欠きがあること、チューブを声門に導くためにブレードの先端がわずかにカーブしていることであった。この設計が成功したことで、その後、他の種類の手術にも用いられるようになった。こうしてジェインウェイは、麻酔科診療における直接喉頭展開と気管挿管の普及に貢献した[148]。

- カフ付き気管チューブ

- 気管チューブ留置のイラスト

1928年、アーサー・アーネスト・ゲデル(Arthur Ernest Guedel)は、カフ付き気管内チューブを臨床に導入した。このチューブは、自発呼吸を完全に抑制する深い麻酔を可能にする一方、麻酔科医が制御する陽圧換気によって麻酔ガスと酸素を患者に供給するものであった[155]。わずか3年後、ジョセフ・W・ゲイル(Joseph W. Gale)が、麻酔科医が一度に片方の肺だけを人工呼吸できる技術、すなわち分離肺換気を開発した[156]。これによって、それまで胸郭が大気に開放されているために胸腔内の陰圧が失われ、患者の呼気によって手術最中の肺が膨らんでしまうペンデルフト(Pendelluft)現象に悩まされていた胸部外科手術が発展することになった[157]。やがて1980年代初頭には、透明プラスチック製のダブルルーメンチューブが登場した。フレキシブルな光ファイバー気管支鏡を用いてこのチューブを適切な位置に留置し、麻酔科医が片方の肺を選択的に換気しながら、手術する側の肺の気管支を遮断し、安静術野の提供が可能となった[136]。現代麻酔科学に不可欠なのは麻酔器である。初期の装置のひとつであるカッパーケテルは、ウィスコンシン大学のルシアン・E・モリス(Lucien E. Morris)によって開発された[158][159]。

静脈麻酔薬の登場

最初の静脈麻酔薬であるチオペンタールナトリウムは、アボット・ラボラトリーズのアーネスト・ボルワイラー(Ernest H. Volwiler)(1893-1992)とドナリー・L・タバーン(Donalee L. Tabern, 1900-1974)によって1934年に合成された[150]。この薬は1934年3月8日、ラルフ・M・ウォーターズ(Ralph M. Waters)がその特性を調査するために初めてヒトに用いたが、その特性は短時間の麻酔作用であり、鎮痛作用は驚くほど少なかった[160]。その3ヵ月後、メイヨークリニックの麻酔科医、ジョン・サイラス・ランディ(John Silas Lundy)が、チオペンタールの臨床試験の詳細報告を行った[161]。チオペンタールは、その即効性、使いやすさから、麻酔に革命を起こしたとすら称された[13]。ヴォルワイラーとタバーンはチオペンタールの発見により、1939年に米国特許第2,153,729号を取得し[162]、1986年に全米発明家殿堂に名を連ねた[163][164]。

マギルの活躍

第一次世界大戦後、気管内麻酔法の分野でさらなる進歩があった。中でもイヴァン・マギル(Ivan Magill)(1888-1986)の功績は大きかった。イギリスのシドカップ(Sidcup)の顔面・顎外傷専門のクイーンズ病院(Queen's Hospital for Facial and Jaw Injuries)で、形成外科医のハロルド・ギリーズ(Harold Gillies)(1882-1960)、麻酔医のE.スタンレー・ロウボサム(E. Stanley Rowbotham、1890-1979)と共に働いていたマギルは、意識下盲目的経鼻気管挿管の手技を開発した[165][166][167][168][169][170]。マギルは、角度のついた新型の鉗子(マギル鉗子)も考案した[171]。これは、マギルが報告した当初の手技とほとんど変わらない方法で、経鼻気管挿管を容易にするために現在も用いられている[171]。マギルが発明したその他の器具には、マギル喉頭鏡のブレード[172]や、揮発性麻酔薬を投与するためのいくつかの器具がある[173][174][175]。気管チューブの弯曲(Magill curve)もマギルにちなんで命名されたものである[176]。

麻酔科の創設

マサチューセッツ総合病院でのモートンによる世界初の公開の全身麻酔下手術成功から90年後、最初の病院内部門の麻酔科は、ヘンリー・ビーチャー(Henry Beecher)(1904–1976)の指導の下、1936年に同病院に設立された。しかし、外科で訓練を受けたビーチャーに麻酔の経験はなかった[137]。

筋弛緩薬の全身麻酔への応用

全身麻酔、特に気管内麻酔が容易になったのは、筋弛緩薬(薬理学的に厳密には神経筋遮断薬)の発見とその臨床応用である[4]。南米の矢毒を起源とする[4]筋弛緩薬クラーレは当初、精神疾患への電気けいれん療法に伴う合併症の痙攣を軽減するために用いられたが、1940年代にE.M.パッパー( E.M. Papper)とスチュアート・カレン(Stuart Cullen)がスクイブ社(ブリストル・マイヤーズ・スクイブ社の前身)製の製剤を用いてニューヨークのベルビュー病院の手術室で用いるようになった[177]。この神経筋遮断薬によって横隔膜の完全麻痺が可能となり、陽圧換気による人工呼吸器による調節呼吸が可能となった[136]。陽圧換気が一般的に使われるようになったのは、1950年代のポリオの流行がきっかけであり、特にデンマークでは1952年に大流行し、麻酔科学から集中治療医学が誕生する契機となった。当初、麻酔科医は必要な場合を除き、人工呼吸器を手術室に持ち込むことをためらっており、1960年代になって標準的な手術室設備になった[136]。クラーレは薬理学的研究が進められ、副作用の少ない合成筋弛緩薬が次々に開発され、麻酔科医は自由自在に人工呼吸が行えるようになった[4]。

麻酔科の「マッキントッシュ」

ロバート・マッキントッシュ(Robert Macintosh)(1897-1989)は、1943年に新しい曲型喉頭鏡のブレードを発表し、気管挿管の技術を大きく進歩させた[178]。マッキントッシュ型ブレードは、今日でも気管挿管に最も広く用いられている喉頭鏡のブレードである[179]。1949年、マッキントッシュは気管内挿管を容易にするため、天然ゴム製の尿道カテーテルを気管挿管時のガイド(イントロデューサー)として用いた症例報告を発表した(ガムエラスティックブジーの原型)[180]。マッキントッシュの報告に触発されたヘックス・ヴェン(P. Hex Venn)が、このコンセプトに基づく気管チューブイントロデューサーの開発に着手した。ヴェンのデザインは1973年3月に採用され、Eschmann気管チューブイントロデューサーとして後に知られるようになったものが、その年の後半に生産が開始された[181]。ヴェンの設計の素材は、ポリエステル糸で織られたチューブの芯と外側の天然樹脂層の2層になっている点で、ガムエラスティックブジーとは異なっていた。これにより、剛性は増したが、柔軟性と気管チューブを操作するための滑らかな表面は維持された。その他の違いとしては、長さ(新型イントロデューサーは60cmで、ガムエラスティックブジーよりはるかに長い)と、先端が35度湾曲しており、口腔・咽頭内の障害物を避けて使用できることが挙げられる[182][183]。

吸入麻酔薬の改良

- ジエチルエーテル

- セボフルラン

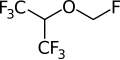

100年以上の間、吸入麻酔薬の主流は1930年代に導入されたシクロプロパンとエーテルのままであった。これらはいずれも引火しやすかった。1956年には、引火性がないという大きな利点を持つハロタンが導入された[184]。これにより、手術室火災のリスクが減少した。1960年代には、まれにではあるが、ハロタンに不整脈や肝毒性といった重大な副作用が出たため、ハロゲン化エーテルがハロタンに取って代わった。最初の2種類のハロゲン化エーテルはメトキシフルランとエンフルランであった。これらは更に1980年代から1990年代にかけて、現在の標準であるイソフルラン、セボフルラン、デスフルランに取って代わられたが、オーストラリアではメトキシフルランがペンスロックス(商品名、Penthrox)として病院前救護の麻酔に用いられている[185]。 ハロタンは、発展途上国の多くで依然用いられている[186]。

合成オピオイドと抗精神病薬の開発

- ベルギーにあるポール・ヤンセンの像

- ハロペリドール

- ドロペリドール

- フェンタニル

- ファイバー気管支鏡を操作する医師

1939年、抗コリン薬であるアトロピンの代用となる合成薬の探索中、偶然にもモルヒネとは全く異なる構造を持つ最初の合成オピオイドであるメペリジンが発見された[187]。続いて1947年には、モルヒネと薬理学的特性が類似するものの、構造的に無関係な化合物であるメサドンが広く用いられるようになった[188]。 20世紀後半には、多くの新しい静脈麻酔薬やオピオイドが開発され、臨床で用いられるようになった。ヤンセンファーマの創設者であるポール・ヤンセン(Paul Janssen)(1926-2003)は、80種類以上の医薬化合物を開発したことで知られている[189]。ヤンセンはハロペリドール(1958年)とドロペリドール(1961年)[190]に始まるブチロフェノン系の抗精神病薬のほとんどすべてを合成した。これらの抗精神病薬は急速に麻酔の実践に組み込まれた[191][192][193][194][195]が、後年、その座をプロポフォールなどより優れた静脈麻酔薬にその役割を譲ることになる[196]。

→詳細は「神経遮断麻酔」を参照

1960年、ヤンセンの研究チームは、ピペリジノン(piperidinone)誘導体の最初のオピオイドであるフェンタニルを合成した[197][198]。フェンタニルに続いて、スフェンタニル(1974年)[199]、アルフェンタニル(1976年)[200][201]、カルフェンタニル(1976年)[202]、ロフェンタニル(1980年)[203]が開発された。ヤンセンらのチームは、強力な静脈麻酔薬であるエトミデート(1964年)も開発した[204]。

気管支鏡

気管挿管にファイバー内視鏡を用いるというコンセプトは、1967年にイギリスの麻酔科医ピーター・マーフィー(Peter Murphy)によって導入された[205]。1980年代半ばまでに、軟性のファイバー気管支鏡は、呼吸器科や麻酔科の分野では欠くことのできない器械となった[206][207]。

パルスオキシメトリー

全身麻酔に用いられる薬剤は呼吸に悪影響を及ぼすが、その結果、酸素欠乏が起こっているかを知るには、動脈を穿刺して得られた血液を分析装置で測定する必要があった[14]。1974年、日本人技術者の青柳卓男は、酸素化されたヘモグロビンと非酸素化ヘモグロビンの赤外光の吸光度の違いから、ヘモグロビンの酸素結合率を非侵襲的にリアルタイムで測定できる機械、パルスオキシメータを開発した[14]。1983年に医療機器として商品化され、非常な成功を収めた[14]。パルスオキシメータの発明以前は、麻酔科医が患者の酸欠有無を判断するには、時間のかかる採血検査や、唇の色を見るなどと行った主観的な診察に頼っており、麻酔に関連する死亡や脳損傷の発生率は非常に高かった[15]。パルスオキシメータ出現後、麻酔関連死亡率は1万人に1人から100万人に1人まで激減した[15]。パルスオキシメータは現代医療においては標準的なモニターとなり、COVID-19流行時にも大きな役割を果たした[15]。

ビデオ喉頭鏡

21世紀の情報化時代において、気管挿管の技術と理論はさらに進歩した。CMOSアクティブ・ピクセル・センサ(APS)などのデジタル技術を採用したビデオ喉頭鏡がいくつかのメーカーから開発され、気管挿管時に声門が画面で確認できるようになっている。ビデオ喉頭鏡グライドスコープはその一例である[208][209]。

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.