トップQs

タイムライン

チャット

視点

ペルセウス座

トレミーの48星座 ウィキペディアから

Remove ads

ペルセウス座(ペルセウスざ、ラテン語: Perseus)は、現代の88星座の1つで、プトレマイオスの48星座の1つ[2]。メドゥーサやケートスを倒したギリシア神話の英雄ペルセウスをモチーフとしている[2]。β星のアルゴルは、代表的な食変光星として知られる。毎年8月中頃に極大を迎えるペルセウス座流星群は、三大流星群の1つとして人気が高い[7][8]。

Remove ads

特徴

東をぎょしゃ座、北東をきりん座、北西をカシオペヤ座、西をアンドロメダ座、南西をさんかく座とおひつじ座、南東をおうし座に囲まれている[9]。20時正中は1月上旬頃[4]、北半球では初秋から晩春にかけて観望できる[9]。星座の南端でも赤緯30.92°と北寄りに位置しているため、南極圏からはほとんど見ることができない。

欧米では、ペガスス座α・β・γ・アンドロメダ座αの4星からなるペガススの四辺形から、アンドロメダ座β・γを経て、ペルセウス座α(またはβ)まで線を伸ばして作る大きなひしゃく形のアステリズムを Large Dipper や Giant Dipper と呼ぶことがある[10]。これは Big Dipper と呼ばれる北斗七星よりもさらに大きなアステリズムで、ペガスス座αとβを結ぶ線分をβ方向に5倍伸ばすことで北斗七星と同じように北極星を見つけることができる[9][10]。

Remove ads

由来と歴史

要約

視点

ペルセウス座はフェニキアかエジプトに起源を持つのではないかと考えられている[11]。古代バビロニアでは、ペルセウス座の星々は「老人」を表す Mul Šu-gi という星座とされていた[11][12]。

ペルセウス座の意匠が地中海世界に流入した時期は定かではないが、少なくとも紀元前4世紀の古代ギリシアの天文学者クニドスのエウドクソスの著書『パイノメナ (古希: Φαινόμενα)』を元に詩作されたとされる紀元前3世紀前半のマケドニアの詩人アラートスの詩篇『パイノメナ (古希: Φαινόμενα)』で、既に Περσέος(ペルセウス)として登場していた[2][13][14]。アラートスは Περσέος の姿を「砂塵をまいて」などと表現している[2][13][14]が、これはペルセウス座が天の川が広がる領域にあることを表現したものと考えられている[2]。

ペルセウス座に属する星の数について、紀元前3世紀後半の天文学者エラトステネースの天文書『カタステリスモイ (古希: Καταστερισμοί)』や1世紀初頭の古代ローマの著作家ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスの『天文詩 (羅: De Astronomica)』では14個、帝政ローマ期2世紀頃のクラウディオス・プトレマイオスの天文書『ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース (古希: ἡ Μεγάλη Σύνταξις τῆς Ἀστρονομίας)』、いわゆる『アルマゲスト』では17個とされた[11]。10世紀のペルシアの天文学者アブドゥッラハマーン・スーフィー(アッ=スーフィー)が『アルマゲスト』を元に964年頃に著した天文書『星座の書』では、ペルセウス座は Barshāūsh と呼ばれ、『アルマゲスト』と同じく17個の星が属するとした[15]。

17世紀ドイツの法律家ヨハン・バイエルが1603年に刊行した星図『ウラノメトリア』では、ペルセウス座の星に対して α から ω までのギリシャ文字24文字とラテン文字14文字を用いて38個の星に符号が付された[16][17][18][注 1]。これらのバイエルが付した符号のうち、χとhはそれぞれNGC 884とNGC 869 という散開星団に付されたものであった[19]。またυ星は、プトレマイオスが『アルマゲスト』でアンドロメダ座の星としていた[20]ものを、バイエルがペルセウス座の星としたものであったが、のちのヨハネス・ヘヴェリウスの星表(1660年)[21]やジョン・フラムスティードの『Historia Coelestis Britannica』(1725年)[22]では元のアンドロメダ座に復され、現在はアンドロメダ座51番星とされている[9][21][22][23]。

16世紀以降の星図では、ペルセウスの英雄譚でペルセウスが倒したメドゥーサの頭をペルセウス座の中の星座として描く試みがなされたものがあった[2]。その嚆矢となったドイツの地図作家アルブレヒト・デューラーが1515年に製作した北天星図では、デューラーはペルセウス座の星座絵にメドゥーサの頭を描き、ラテン語で「メドゥーサの頭」を意味する Caput Meduſe と記した[2]。ザルツブルクのベネディクト会修道士コルビニアヌス・トマス (Corbinianus Thomas) が1730年に刊行した天文書『Mercurii philosophici firmamentum firmianum』ではペルセウス座の星図に PERSEVS と CAPVT MEDVSÆ という表記が併記されていた[24]。ドイツの天文学者ヨハン・ボーデが1801年に刊行した『ウラノグラフィア』では、前述の星図同様にペルセウスが掴んだメドゥーサの頭の部分に CAPUT MEDUSÆ と記されていたが、星座の境界線を示す点線では区切られず、あくまでペルセウス座の一部として描かれていた[25]。19世紀の後半にもなるとメドゥーサの頭は完全にペルセウス座の一部として扱われるようになった[24]。

- 近世の星図に描かれたペルセウス座とメドゥーサの頭 (Caput Medusæ)

- アルブレヒト・デューラーの北天星図 (1515) に描かれたペルセウス座。天球を外から観た視点で書かれているため、実際とは左右逆転して描かれている。

- コルビニアヌス・トマスの天文書『Mercurii philosophici firmamentum firmianum』(1730) に描かれたペルセウス座。メドゥーサの頭 (CAPVT MEDVSÆ) を携えたペルセウスの姿が描かれている。

- ヨハン・ボーデの星図帳『ウラノグラフィア』に描かれたペルセウス座。他の星座との間に引かれている境界線は、ペルセウスとメドゥーサの頭の間には引かれていない。

1922年5月にローマで開催された国際天文学連合 (IAU) の設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Perseus、略称は Per と正式に定められた[26][27]。

中東

9世紀頃のアラビアには、「アッ=スライヤー[28] (aṯ-ṯurayyā[28], ath-thuraya[29])」と呼ばれたプレヤデス星団 (M45) を中心に、ペルセウス座を通ってカシオペヤ座まで伸ばした「ヘナで染めた手 (al-kaf al-khadib)」あるいは「スライヤーの差し出された手 (kaf ath-thuraya al-mabsuta)」と呼ばれるアステリズムと、くじら座のβ星からν星まで伸ばした「切断された手 (al-kaf al-jadhma')」と呼ばれるアステリズムが存在した[28][29][30]。その中でペルセウス座のα星・κ星・ξ星・ο星は、それぞれアッ=スライヤーの身体の「肘」「手首」「肩」「肩甲骨」と見なされていたため、現在もこれらに由来する固有名が遺されている[28][31]。また、h+χ や二重星団 (英: Double Cluster) と呼ばれる散開星団NGC 869/884 は、ヘナで染めた手の手首の刺青であると考えられていた[32]。

中国

ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』では、ペルセウス座の星々は、二十八宿の西方白虎七宿の第三宿「胃宿」、第四宿「昴宿」に配されていた[33][34]。

胃宿では、9・τ・ι・κ・β・ρ・16・12 の8星が天子の陵墓を表す星官「大陵」に、π が単独で陵墓の中の遺体を表す星官「積尸」に、η・γ・α・ψ・δ・48・μ・HD 27084 の8星がきりん座のHD 26764 とともに天の船を表す星官「天船」 に、λ が単独で蓄えられた水を表す星官「積水」に、それぞれ配された[33][34]。昴宿では、ν・ε・ξ・ζ・ο・40 の6星が舌を巻いて驚く様子を表す星官「巻舌」に、42 が単独で讒言を表す星官「天讒」に配された[33][34]。

Remove ads

神話

エラトステネースの『カタステリスモイ』やヒュギーヌスの『天文詩』では、以下の物語が語られている[11][35]。

大神ゼウスは、黄金の雨の姿に化けてアルゴス王アクリシオスの娘ダナエーを訪ね、彼女との間にペルセウスを設けた。セリーポス島の領主ポリュデクテースからゴルゴーン3姉妹と戦うように命ぜられたペルセウスは、彼を可愛がっていたヘルメースから空を飛ぶことができる翼のついたサンダルと帽子、そして敵から姿を隠す兜を与えられた。またヘーパイストスからはアダマント製のハルパーを授かった[注 2]。紀元前5世紀頃の悲劇作家アイスキュロスの『Phorcides』[注 3]によると、ゴルゴーンたちは姉のグライアイ3姉妹に見守られていた。グライアイたちは1つの眼を共用しており、それを順番に使って夜通しの番をしていたが、ペルセウスは隙を突いてそれを奪い取り、トリートーニス湖に投げ入れた。こうして守護者たちの視覚を奪ったペルセウスは、眠っているゴルゴーンを容易く殺すことができた。アテーナーはゴルゴーンの首を自分の胸当てに付けたとされる。紀元前4世紀後半の哲学者エウヘメロスは、ゴルゴーンを倒したのはアテーナーであるとしている。

呼称と方言

要約

視点

ラテン語の学名 Perseus に対応する日本語の学術用語としての星座名は「ペルセウス」と定められている[37]。現代の中国では英仙座[38][39]と呼ばれている。

明治初期の1874年(明治7年)に文部省より出版された関藤成緒の天文書『星学捷径』では、「ペルシュース エト カホット メジュセー」という読みと「「ペルシュース」及其所持ノ「メジュセー」ノ首」という説明で紹介された[40]。また、1879年(明治12年)にノーマン・ロッキャーの著書『Elements of Astronomy』を訳して刊行された『洛氏天文学』では、上巻ではラテン語・英語とも「ペルセウス」として[41]、下巻では「伯修宿」という名称が紹介されていた[42]。これらから30年ほど時代を下った明治後期には「ペルセウス」という呼称が使われていたことが日本天文学会の会報『天文月報』の第1巻1号掲載の「四月の天」と題した記事中の星図で確認できる[43]。この「ペルセウス」という訳名は、東京天文台の編集により1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも引き継がれた[44]。

これに対して、天文同好会[注 4]の山本一清らは異なる読みを充てていた。天文同好会の編集により1928年(昭和3年)4月に刊行された『天文年鑑』第1号では、星座名 Perseus に対して「ペルセウス」の読みを充てていた[45]が、翌1929年(昭和4年)刊行の第2号ではこれを「ペルセ」と改め[46]、以降の号でもこの表記を継続して用いた[47]。これについて山本は東亜天文学会の会誌『天界』1934年4月号の「天文用語に關する私見と主張 (2)」という記事の中で以下のような見解を開陳していた[48]。

Cepheus を「セフェウス」,Perseus を「ペルセウス」,Eridanus を「エリダヌス」と書くのは,ラテン語の發音を寫すのであつて,大して間違つたこととは思はないが,しかし筆者は必ずしも其の通りにしなければならぬとは思はない.日本語として,簡單に明瞭に,原語の意を寫せば好いのだから,「セフェ」,「ペルセ」,「エリダン」,(叉はエリダン河)でも好いと思ふ.之れが日本語だと決めて了へば宜いのだから.

(中略)因みに,Centaurus や Cepheus や Perseus や,Taurus や,Pegasus 等の語尾のは,ラテン語の男性名詞を表はす語尾なのだから,此等を日本語に譯する場合には必ずしも性に囚われる必要はない.(元々,日本語には性の區別は無いのだから.)只,「センタウル」,「セフェ」,「ペルセ」,「牛」,「ペガス」で好いのである. — 山本一清、「天文用語に關する私見と主張 (2)」『天界』1934年4月号[48]

この山本の主張は受け容れられず、戦中の1944年(昭和19年)に天文学用語が見直しされた際も「ペルセウス」が継続して使われることとなった[49]。戦後の1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」[50]とした際に、カタカナで「ペルセウス」と定められ[51]、以降この呼称が継続して用いられている[37]。

方言

Remove ads

主な天体

要約

視点

恒星

→「ペルセウス座の恒星の一覧」も参照

α星[55]、β星[56]の2つの2等星がある。β星アルゴルは、代表的な食変光星としてよく知られている。

2025年1月現在、国際天文学連合 (IAU) によって8個の恒星に固有名が認証されている[57][58]。

- α星

- 太陽系から約506 光年の距離にある[注 5]、見かけの明るさ1.79 等、スペクトル型 F5Ib の白色超巨星で、2等星[55]。ペルセウス座で最も明るく見える。メロッテ20 (Melotte 20) と呼ばれる散開星団に属しており、星団の別名「ペルセウス座α星団 (Alpha Per Cluster)」にもなっている[59]。アラビア語で「アッ=スライヤーの肘」を意味する言葉 mirfaq al-thurayyā に由来する[31]「ミルファク[9](Mirfak[57])」という固有名が認証されている。

- β星

- 太陽系から約90 光年の距離にある[注 5]連星系[56]。ペルセウス座の恒星で最もよく知られた星とされる[10]。アルゴル型の食変光星のプロトタイプとされており[60]、2.8673043 日の周期で、2.12 等から3.39 等の範囲で明るさを変える[61]。1667年にイタリアの天文学者ジェミニアーノ・モンタナリが明るさを変える星であることを発見、1782年から1783年にかけてイギリスのアマチュア天文家ジョン・グッドリックが変光の周期性とそのメカニズムを発見した[62][63]。

- 2.12 等のAa と4.60 等のF型主系列星Ab が互いの共通重心を1.862 年の周期で公転している[64]。またAa はそれ自体が分光連星で、B型主系列星のAa1 とK型準巨星Aa2 のペアが互いの共通重心を0.00785 年の周期で公転しており、地球から見たときに一方の星がもう一方の星を遮ることでA星系全体の明るさが変化する[65][62]。

- Aa1 には、アラビア語で「悪魔の頭」を意味する言葉 raʾs al-ghūl に由来する[31]「アルゴル[9](Algol[57])」という固有名が認証されている。

- η星

- 太陽系から約999 光年の距離にある、見かけの明るさ3.79 等、スペクトル型 K3-Ib-IIa の赤色超巨星で、4等星[66]。主星AとAから28″離れた位置に見える8.51 等のB とは、ワシントン重星カタログでは物理的に関係があるとしている[67]が、2020年に公表されたガイア計画第3回早期データリリースでは100光年以上離れた位置にあるとされる[68]。A星には「ミラム[9](Miram[57])」という固有名が認証されている。

- κ星

- 太陽系から約114 光年の距離にある、見かけの明るさ3.81 等、スペクトル型 G9.5IIIb の黄色巨星で、4等星[69]。Aa星には「ミサム[9](Misam[57])」という固有名が認証されている。

- ξ星

- 太陽系から約1585 光年の距離にある、見かけの明るさ4.060 等、スペクトル型 O7.5III(n)((f)) の巨星で、4等星[70]。どの分類にも当てはまらない変光星とされ、4.00 等から4.06 等の範囲で明るさを変えるとされる[71]。アラビア語で「アッ=スライヤーの肩」を意味する言葉 mankib al-thurayyā に由来する[31]「メンキブ[9](Menkib[57])」という固有名が認証されている。

- ο星

- 太陽系から約1210 光年の距離にある、見かけの明るさ3.91 等、スペクトル型 B1III のB型巨星で、4等星[72]。変光星としては回転変光星の分類の1つ「回転楕円体変光星」に分類されており、4.4191666 日の周期で3.79 等から3.88 等の範囲で変光する[73]。A星には、アラビア語で「アッ=スライヤーの肩甲骨」を意味する言葉 ʿātiq al-thurayyā に由来する[31]「アーティク[9](Atik[57])」という固有名が認証されている。

- HAT-P-15

- 太陽系から約629 光年の距離にある、見かけの明るさ12.41 等、スペクトル型 G5 の12等星[74]。2010年に、軌道長半径0.0964±0.0014天文単位 (au)、軌道離心率0.19±0.019 の公転軌道を約10.9 日の公転周期で公転する質量1.946±0.066 MJ(木星質量)の太陽系外惑星の発見が報告された[75]。2019年に開催されたIAUの100周年記念行事「IAU100 NameExoWorlds」でウクライナに命名権が与えられ、主星はスラブ神話に登場する水と川岸の神で近年では「囲炉裏の母、大地の守護神」という国民的女神となったベレヒニアにちなんで Berehinya、太陽系外惑星はウクライナの国民的シンボルにちなんで Tryzub と命名された[76]。

- HAT-P-29

- 太陽系から約1040 光年の距離にある、見かけの明るさ11.83 等の12等星[77]。2011年に、軌道長半径0.0667±0.0008 au、軌道離心率0.095±0.047 の公転軌道を約5.7 日の公転周期で公転する質量0.778+0.076

−0.040 MJの太陽系外惑星の発見が報告された[78]。「IAU100 NameExoWorlds」でデンマークに命名権が与えられ、主星は北欧神話に登場する火の国ムスペルヘイムにちなんで Muspelheim、太陽系外惑星はムスペルヘイムの支配者スルトにちなんで Surt と命名された[76]。

このほか、以下の恒星が知られている。

- ρ星

- 太陽系から約308 光年の距離にある[注 5]、スペクトル型 M4+IIIa の赤色巨星[79]。脈動変光星の分類の1つ「半規則型変光星」のサブグループSRB型に分類されており、平均約50 日の周期で3.30 等から4.00 等の範囲で明るさを変える[80]。

- b星

- 太陽系から約382 光年の距離にある、見かけの明るさ4.594 等、スペクトル型 A1III のA型巨星で、5等星[81]。変光星としては、おとめ座α星スピカともに回転楕円体変光星のプロトタイプとされており[60]、1.5273643 日の周期で4.52 等から4.68 等の範囲で明るさを変える[82]。

- GK星

- 太陽系から約1440 光年の距離にある白色矮星と準巨星の連星系[84]で、1901年2月22日にスコットランドのアマチュア天文家トーマス・デービッド・アンダーソンが新星として発見した[85]。極大時には0.2 等まで増光し、1980年代以降は3年に1度程度の頻度で矮新星様の1-3等級の増光を見せるようになった[86]。1901年の新星爆発は、増光と減光が速く進行するNA型のプロトタイプとされている[87]。2021年に発表された研究では、主星の白色矮星と伴星の準巨星は1.996872±0.000009 日の周期で互いの共通重心を公転しているとされる[86]。また、伴星から主星への質量移動が進んでおり、主星の白色矮星の質量は1.03+0.16

−0.11 M☉(太陽質量)と白色矮星にしては重く、伴星の準巨星はわずかに0.39+0.07

−0.06 M☉と見積もられている[86]。

星団・星雲・銀河

18世紀フランスの天文学者シャルル・メシエが編纂した『メシエカタログ』に挙げられた天体が2つ位置している[6]。また、パトリック・ムーアがアマチュア天文家の観測対象に相応しい星団・星雲・銀河を選んだ「コールドウェルカタログ」に2つの天体が選ばれている[88]。

- M34

- 太陽系から約1,530 光年の距離にある散開星団[89]。1764年にメシエが発見しているが、17世紀シチリア島の天文学者ジョヴァンニ・バッティスタ・オディエルナが1654年以前に発見していたとされる[90]。アンドロメダ座γ星から約7°東に位置[9]しており、望遠鏡で観測すると満月よりやや大きな視野に60-80個の星を見ることができる[91][90]。

- M76(小亜鈴状星雲[92]、小亜鈴星雲[93])

- 太陽系から約4700 光年の距離にある惑星状星雲[94]。1780年9月5日にフランスの天文学者ピエール・メシャンが発見した[95]。メシエ天体の中でも最も暗いものの1つとされる[91]。こぎつね座の惑星状星雲M 27(亜鈴状星雲)と似た姿で、それより小ぶりに見えることから「小亜鈴状星雲 (Little Dumbbell Nebula[6])」や「小亜鈴星雲」と呼ばれる。

- h+χ(二重星団)

- 並んで見える2つの散開星団NGC 869とNGC 884の通称[96][97]。コールドウェルカタログの14番に選ばれている[88]。ヨハン・バイエルの『ウラノメトリア』で、NGC 869 が h、NGC 884 がχ と記されたことから、「h+χ」の通称で呼ばれるようになった[16][17][18][96]。NGC 869 は太陽系から約7200 光年[98]、NGC 884 は約6500光年[99]の距離にあり、どちらも約1300万年前に同じ星間分子雲から生まれたと考えられている[100]。

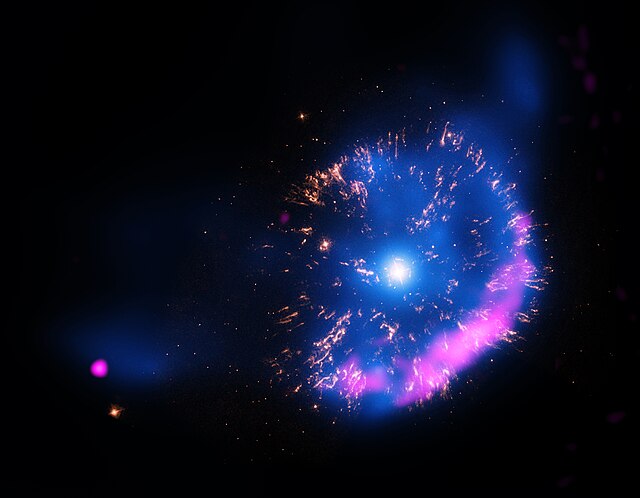

- NGC 1275 (3C 84)

- 天の川銀河から約2億 光年の距離にある巨大楕円銀河[101]。コールドウェルカタログの24番に選ばれている[88]。天の川銀河から最も近い位置にある巨大楕円銀河の1つで、ペルセウス座銀河団の中心に位置する[102]。セイファート2型銀河に分類される強力な電波源でもあり、「ペルセウス座A (Perseus A)」とも呼ばれる[101]。

- ペルセウス座α星団 (Mel 20)

- 太陽系から約550 光年の距離にある散開星団[103]。α星から南東のδ星に跨る領域に広がる[93]。星団の金属量は太陽と似通っている[104]が、年齢は遥かに若い5000万-7000万年と見られている[105]。

- NGC 1499(カリフォルニア星雲)

- ξ星の近くに見えるHII領域。アメリカ合衆国のカリフォルニア州に形がよく似ていることから「カリフォルニア星雲 (英: California Nebula[106])」の通称で呼ばれる[107]。表面輝度が低いため望遠鏡を用いた眼視観測でも視認することは難しいが、非常に暗い夜空の下では見ることができる[108]。実際、1884年から1885年にかけての観測でエドワード・エマーソン・バーナードが発見した際も撮影された写真乾板からではなく眼視観測によるものであった[109]。この星雲は、スペクトル型 O7.5III(n)((f))の青色巨星[70]であるξ星からの放射を受けて光っているとされる[108][109]。

- 1996年7月にアリゾナ州ツーソンのキットピーク国立天文台にあるケース・ウェスタン・リザーブ大学ワーナー&スワジー観測所のバレル・シュミット望遠鏡で撮影された可視光3波長の画像から合成された、散開星団M34[110]。画角は34.6′[110]。

- 1997年9月にキットピーク国立天文台にあるケース・ウェスタン・リザーブ大学ワーナー&スワジー観測所のバレル・シュミット望遠鏡で撮影された画像から合成された散開星団h&χ[112]。画像左が χ (NGC 884)、右が h (NGC 869)[112]。

- 「カリフォルニア星雲 (California Nebula)」の通称で知られる散光星雲NGC 1499。en:User:Hewholooks撮影。

Remove ads

流星群

ペルセウス座の名前を冠した流星群で、IAUの流星データセンター (IAU Meteor Data Center) で確定された流星群 (Established meteor showers) とされているものは、ペルセウス座ζ昼間流星群 (Daytime zeta-Perseids, ZPE)、ペルセウス座ε流星群 (epsilon-Perseids, EPR)、ペルセウス座流星群 (Perseids, PER)、9月ペルセウス座ε流星群 (September epsilon-Perseids, SPE) の4つ[7]。

ペルセウス座流星群は、1月のしぶんぎ座流星群、12月のふたご座流星群と並んで「三大流星群」の1つとされる流星群で、毎年8月13日頃に極大を迎える[7][8]。極大時のZHRは100で、極大期に理想的な環境で観測した場合には1時間あたり40個程度の流星を期待できる[8]。母天体は、公転周期134年[114]の周期彗星スイフト・タットル彗星 (109P/Swift-Tuttle) とされる[8]。なお、ペルセウス座流星群の2025年時点の放射点は、カシオペヤ座の領域内のペルセウス座ときりん座との境界付近に位置している[9][115]。

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads