伝奇小説

中国の唐-宋時代に書かれた短編小説 ウィキペディアから

伝奇小説(でんきしょうせつ)は現実ではありえない怪奇や幻想といった内容(伝奇)を扱った小説のこと。伝綺小説とも。狭義には唐-宋時代に成立した短編小説である中国文学のジャンルを指す。これを指して唐代伝奇、唐宋伝奇とも。晩唐の作品集である裴鉶 『伝奇』三巻の題名が一般化して、唐の小説を伝奇と総称するようになったといわれる[1]。また中国の古典的な歌舞演劇である戯曲の形式の1つを伝奇と呼び、明・清時代に隆盛した。

日本の作品では江戸時代に成立した『自来也説話』などが伝記小説と呼ばれ、明治以降も芥川龍之介の『杜子春』などが伝記小説の代表作として挙げられる。山田風太郎や荒俣宏の作品など、大衆小説のジャンルとして扱われている。

中国文学

要約

視点

本来の意味、また狭義の意味では、六朝時代の志怪小説が発展して中世中国(唐宋)で成立した短編小説を指す。

六朝志怪から唐宋伝奇へ

六朝時代(222-589年)の志怪小説では超自然的な怪異譚や逸話を記録として梗概程度に記していた。もともと「小説(とるにたらないものがたり)」的なものだったものが、唐代(618-907年)になると作者の創作した複雑な物語となり、文章も修辞に凝ったものになった。その過程で、志怪小説のころの「怪」を描くことが必ずしも必須の条件ではなく、現実に根ざした、「怪」の登場しない作品群(山中遊郭で妓女と誼を通じるなどの「才子佳人小説」という範疇)もあらわれるようになった。その点で、唐のこれらの伝奇小説は、その後の中国文学における白話小説等のさきがけになった。

古来、論語に「子不語怪力乱神」と述べられた影響が長く残っていたが、唐代にはこの教説への拘泥は薄くなり、詩人の顧況は「不」字を「示」字の見誤りだと主張して「孔子の意は(子不語ではなく)子示語である」と述べ[2]、怪異譚の創作に共感を示した。

初唐

中唐

安史の乱以後の中唐期(766-835年)の頃には、陳玄祐[6]、沈既済、蒋防(中国語版)[7]、李公佐、陳鴻[8]、白行簡 、元稹などによって多くの伝奇小説が書かれた。

- 陳玄祐 『離魂記(りこんき)[9]』は、離れ離れになった幼馴染の王宙(おうちゅう)と倩娘(せんじょう)が結ばれたが、実は倩娘の魂が体から抜け出していたのだったという話。元の鄭光祖による元曲 『倩女離魂』は『離魂記』に題材を得ている。

- 沈既済の『枕中記』は、主人公が栄華をきわめるが実はそれが一瞬の夢だったという話で、「邯鄲の枕」の話として著名。

- 同じ沈既済の 『任氏伝』は、女妖狐が人間の男に尽すという異類婚姻譚である。

- 許堯佐(中国語版)[10] 『柳氏伝(りゅうしでん、中国語版)』[11] は、貧乏書生の韓翊は親友の李生の下女柳氏を娶るが、安史の乱の際に攫われた柳氏を義侠の士に奪還してもらう話。

- 李朝威[12] 『柳毅伝(りゅうきでん、中国語版)』[13] は、試験をあきらめた書生が、嫁ぎ先で不遇をかこっていた竜王の娘を助けたことから娘を娶ることになる話。

- 李景亮 『李章武伝』[14] は、かつて一か月ほど男女の誼を通じた高貴な婦人を、李章武が訪れると婦人は死んでいたが、幽霊となって会いに現れるという話。

- 蒋防 『霍小玉伝(かくしょうぎょくでん、中国語版)』は、捨てた女の死後の恨みによって不幸な最期を遂げる男の話。明代の湯顕祖による崑劇 『紫釵記(しさいき)』や、さらにこれに基づく連続TVドラマ 『紫釵奇縁(しさいきえん、中国語版)』(2013年、中国)の元になった。

- 李公佐 『南柯太守伝(なんかたいしゅでん、中国語版) 』は、主人公が酔い、転寝のうちに蟻の世界に行き国王の婿となり南柯郡太守に任命されるという栄達の三十年を夢を見る話。明末に 湯顕祖 により戯曲『南柯記』となったほか、日本では 滝沢馬琴 の『三七全伝南柯夢』の粉本となった。

また、この時代には志怪小説の流れから脱却した作品が書かれるようになった。

- 陳鴻は、口承文芸に興味を持ち、友人である 白居易 の『長恨歌』にまつわる物語『長恨歌伝』[15] を作った。この詩と散文による構成は当時の小説によく見られる。

- 白行簡 『李娃伝』[16] は、妓女の李娃に弄ばれてすべてを失い落ちぶれた名家の息子が、再び李娃に再会しその献身的尽力により栄達する物語。

- 元稹 『鶯鶯伝(会真記) (中国語版)』[17] は、鶯鶯とは女主人公の名、会真は張生の作った詩の題名。張生と遠縁の娘の恋愛物語。一度愛し合ったが、張生が長安 に去ることをきっかけに別れてしまい、互いに別な人と結婚し、疎遠になってしまったという話である。元稹 の自叙伝であるから、心理描写に生新さがある。作者の麗筆は文学的価値を一段と描いている。『李娃伝』と逆で、高官を目指す若者が妓女と結ばれるが、社会の倫理観などに阻まれ遂に愛が崩壊する話。

これらの作品[18] は、明末清初の才子佳人小説や戯曲に広く影響を及ぼした。

晩唐

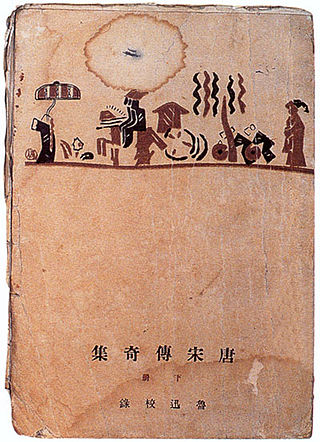

晩唐期(836-907年)には 牛僧孺 編の『玄怪録』、李復言 『続玄怪録』、裴鉶 『伝奇[19]』、 薛漁思 『河東記』、皇甫枚[20]『三水小牘』などの作品集が編まれるようになった。

- 『玄怪録』及び『続玄怪録』双方に収められた『杜子春 (中国語版)[21]』は、 玄奘 の伝えたインドの婆羅痆斯國(ヴァーラーナシー)の伝説[22] を翻案したものの一つで、唐代における名作とされている。 芥川龍之介 作『杜子春』の粉本として著名である。

- 『続玄怪録』に収録された『薛偉(魚服記)[23]』も、明代の 馮夢竜 『薛録事魚服証仙 。[24]』、江戸時代の 上田秋成 『雨月物語』など後世に様々に翻案されている。主人公の薛偉が死んで鯉に転生するが、料理され食われたときに生き返るという話。

- 谷神子(こくしんし、鄭還古?)撰の『博異志』に収録された『李黄』は、残存する『白蛇伝』に関係する最古の物語と考えられている。

次の裴鉶の『伝奇』に収録された2編は現在も人気のある作品で、一説に武侠小説の原型とも言われる作品である。

- 『伝奇』に収録された『崑崙奴(中国語版)[25]』は、現代も連続TVドラマが制作されている[26]。崑崙奴が仕える家の息子が見染めた妓女を不思議な技で攫い与える話。

- 『伝奇』に収録された『聶隠娘(中国語版)[27]』は、『崑崙奴』と同様TVドラマ化や映画化されている[28]。尼に仕込まれ刺客になった聶隠娘が、雇い主の仇敵の暗殺を命ぜられるが寝返ったことから刺客を送られ、策略で迎え撃つという話。

- 『河東記』に収録された『板橋三娘子[29]』は、焼餅を食べさせて驢馬に変身させる女将の三娘子を、旅人が逆に騙して驢馬にしてしまう話。

- 皇甫枚『三水小牘』に収録の 『緑翹』[30] は、女性詩人魚玄機の話。 これを元にして森鷗外は『魚玄機』を書いた。

- 張読[31] による『宣室志 (中国語版)』に収められた『李徴』は、人が虎に変身する話で、明代の陸楫 編『古今説海』などの選集では 李景亮 『人虎伝』とも伝えられており、これを元にして中島敦は『山月記』を書いた。

宋・元代

宋代には口承文芸に近い口語文章語で書かれた説話や白話小説が出現し伝奇小説は衰微し始める。また商業の発展にともなって商人の生活も多く描かれるようになった。

後代への影響

明代には唐代に倣った文言短篇小説集『剪燈新話』が現れて、その模倣も続出し、さらに『太平広記』がしばしば流用されるなど、伝奇的な嗜好が再流行し、清代には『聊斎志異』が書かれた。

日本や新羅から唐への使節は、伝奇小説を好んで買い込んだという[38]。『遊仙窟』『長恨歌伝』は日本にも大きな影響を与え、特に『遊仙窟』は中国では逸失してしまったにもかかわらず日本に伝えられ続け、その文章の華麗さから『和名類聚抄』『万葉集』や『佳人之奇遇』にまで影響が残されている[39][40]。

中国では近代になって様々な研究が行われたが、成果として、1927年(民国16年)の魯迅『唐宋伝奇集[41]』、1929年(民国18年)の汪辟疆(中国語版)『唐人小説』などが知られている。

日本文学

要約

視点

日本では江戸時代後期に成立した大衆向けの怪奇・幻想小説(読本)が後代に伝奇小説と呼ばれるようになった。例えば『南総里見八犬伝』『自来也説話』などがある。その後、芥川龍之介や谷崎潤一郎が中国や日本の古典文学に依拠した作品や時代小説という形で書いた作品を発表し、以降、伝奇小説として呼ばれるようになる。

時代と作品

大正時代に芥川龍之介は『今昔物語』などに題材を取った王朝物や、中国の説話を元にした『酒虫』(1916年)や『杜子春』(1920年)などを書き、谷崎潤一郎も中国を舞台にした『人魚の嘆き』(1917年)や、後に伝奇時代小説『武州公秘話』(1931-32年)などを書いていた。明治時代から冒険小説などで活躍した江見水蔭も伝奇の時代小説を執筆した。

『講談雑誌』編集長の生田調介に見いだされて、白井喬二が1920年から『忍術己来也』、1922年に『神変呉越草紙』を連載すると、芥川龍之介は「あれだけのものを空想で書いたとしたら、たいしたもの」と評し、1922年にはやはり生田に誘われた国枝史郎が『蔦葛木曽桟』を連載する。これらは荒唐無稽とも言える空想力による作品ながら、それまでの立川文庫のような作品に比べれば大人の読物として成り立っていた。1924年には吉川英治が、新雑誌『キング』で『剣難女難』、1926年には『鳴門秘帖』と絢爛たる作品で人気を得た。野村胡堂は捕物帖の他に『美男狩り』(1929年)、『隠密縁起』(1941年)といった伝奇作品を残している。

三上於菟吉は謎とサスペンスを凝らした作風で、『雪之丞変化』などの時代小説も残した。三上が高く評価した角田喜久雄は、探偵小説的手法を駆使した作品、1935年に『妖棋伝』で伝奇小説作家として認められ、次いで『風雲将棋谷』『髑髏銭』『鍔鳴浪人』などを立て続けに発表して、人気作家となった。

戦後になって山田風太郎が数々の忍者小説に加えて、『妖異金瓶梅』(1954年)など奇抜な伝奇小説を書いた。また歴史作家の早乙女貢も『死神は黒衣をまとう』(1971年)、『猫魔岳伝奇』(1974年)など多くの伝奇小説がある。晩年の石川淳は、『至福千年』(1967年)、『狂風記』(1980年)など奔放な伝奇小説を世に問い支持を集めた。

1968年に国枝史郎『神州纐纈城』(1925年 - 1926年)が復刊されると、これを三島由紀夫が高く評価し、この分野の作品の再評価の機運が高まった。その中で半村良が『石の血脈』(1971年)、『産霊山秘録』(1973年)などの伝奇ロマン[42](または伝奇SF、SF伝奇ロマン)と呼ばれるスケールの大きな作品を生み出す。次いで谷恒生『魍魎伝説』(1982-88年)、荒俣宏『帝都物語』(1985-87年)、高橋克彦『総門谷』(1985年)、夢枕獏『陰陽師』(1988年)といった伝奇ロマン・伝奇バイオレンスの作品群が人気を博し、以後同種の作品のブームとなった。

2003年に文芸誌『ファウスト』を創刊した太田克史は、作品を掲載した奈須きのこや竜騎士07などに「新伝綺」という呼称を用いていた。

分類

東雅夫は日本の伝奇小説を以下の3つのタイプに分類し、またそれぞれの代表作を挙げている[43]。

- 伝奇時代小説

- 伝奇ロマン

- 伝奇バイオレンス

- 代表作:菊地秀行『夜叉姫伝』(1989-92年)

- 主に現代を舞台にした、ヒロイック・ファンタジー色が強い伝奇小説。

また個々の作品が特に強く持つ特徴により、「伝奇SF」(または「SF伝奇ロマン」)、「伝奇ホラー」、「伝奇ファンタジー」、「伝奇ミステリー」、「伝奇サスペンス」、「伝奇アクション」などさまざまな呼称が使われる。

注・出典

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.