トップQs

タイムライン

チャット

視点

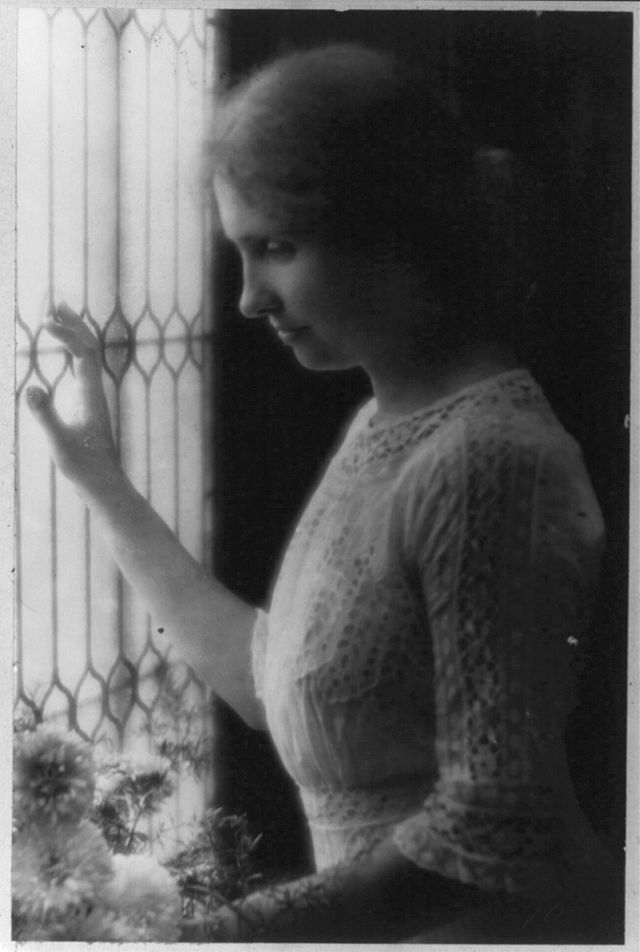

ヘレン・ケラー

アメリカの女性教育家、社会福祉活動家、作家 ウィキペディアから

Remove ads

ヘレン・アダムズ・ケラー(Helen Adams Keller、1880年6月27日 - 1968年6月1日)は、アメリカ合衆国の作家、障害者権利の擁護者、政治活動家、講演家である。アラバマ州タスカンビアに生まれ、生後19か月時に病気が原因で視力と聴力を失った。その後はホームサインを使って主に意思疎通を行っていたが、7歳の時に初めての教師で生涯にわたる友となるアン・サリヴァンと出会った。サリヴァンはケラーに言葉や読み書きを教えた。盲学校と聾学校、そして普通学校で教育を受けた後、ケラーはハーバード大学のラドクリフ・カレッジに通い、バチェラー・オブ・アーツの学位を得た初めての盲ろう者となった。

Remove ads

ケラーは1924年から1968年までアメリカ盲人財団(AFP)に勤めた。この間、ケラーはアメリカ合衆国各地で講演を行い、世界中の35か国へ旅して視覚障害者を支持した。

ケラーは多くの作品を残した作家でもあり、動物からマハトマ・ガンディーに至るまで幅広い題材に関する14冊の本と数百もの演説とエッセイを書いた[1]。ケラーは、障害を持つ人々や女性参政権、労働者の権利、世界平和のため運動を起こした。1909年、アメリカ社会党に入党した。ケラーはアメリカ自由人権協会の創立会員であった。

ケラーの1903年の自伝『わたしの生涯』により、彼女の受けた教育とサリヴァンとの人生が公となった。自伝はウィリアム・ギブスンによって舞台劇『奇跡の人』に翻案され、さらに同題名の映画『奇跡の人』にもなった。ケラーの出生地はアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、保存されている。1954年以降は、博物館として運営されており[2]、毎年「ヘレン・ケラーの日」を後援している。

ケラーは、1971年にアラバマ州女性殿堂入りした。2015年6月8日に新たに設立されたアラバマ州作家殿堂に殿堂入りした初の12人のうちの1人となった[3]。

Remove ads

略歴

要約

視点

1880年6月27日、アメリカ合衆国のアラバマ州タスカンビアで誕生した。父のアーサー・ケラーはスイスのドイツ語圏から移住したドイツ系の地主の息子(ドイツ系アメリカ人)で、南北戦争当時は南軍大尉であった。アーサーの母(ヘレンの祖母)のマリー・フェアファックス・ケラーはイングランド系アメリカ人の南軍の総司令官、ロバート・E・リーとははとこの関係[注 1]にある。母のケイト・アダムス・ケラーもアーサーの母と同じくイングランド系アメリカ人であり、その父(ヘレンの祖父)のチャールズ・アダムスは南軍の准将であった。両親ともに南部の名家の出身である。兄弟は異母兄2人(ジェームズ、シンプソン)、のちに同母妹のミルドレッドを持つ。

1882年、1歳半の時に高熱(現在では猩紅熱と考えられている)に伴う髄膜炎に罹患した。医師と家族の懸命な治療により一命は取り留めたものの、視力と聴力を失い、話すことさえ出来なくなった。そのため両親からしつけを受けることの出来ない状態となり、非常にわがままに育った。

1887年、7歳の時、ケラーの両親は聴覚障害児の教育を研究していたアレクサンダー・グラハム・ベル(電話の発明者として知られる)を訪れ、ベルの紹介でマサチューセッツ州ウォータータウンにあるパーキンス盲学校の校長マイケル・アナグノスに手紙を出し、家庭教師の派遣を要請した。3月3日に派遣されてきたのが、同校を優秀な成績で卒業した当時20歳のアン・サリヴァン(通称アニー)であった。サリヴァンは小さい頃から弱視であったため(手術をして当時は既に視力は回復していた)、自分の経験を活かしてケラーに「しつけ」「指文字」「言葉」を教えた(ただし、最初はサリヴァンの強引な「しつけ」の教え方にアーサーは憤慨しサリヴァンの解雇を考えたという)。おかげでケラーはあきらめかけていた「話すこと」が出来るようになった。サリヴァンはその後、約50年に渡りよき教師、そしてよき友人としてケラーを支えていくことになる。1888年5月(7歳)、ボストンのパーキンス盲学校に通学を始め、以後3年間、断続的に学んだ。1890年3月(9歳)、ボストンのホレース・マン聾学校の校長、サラ・フラーから発声法を学んだ。

1894年、ニューヨークのライト・ヒューマソン聾学校に入学し、発声の勉強に励んだ。1896年10月、ケンブリッジ女学院に入学したが、まもなく父アーサーが死去した。1897年12月、サリヴァンが校長のアーサー・ギルマンと教育方針をめぐって衝突したため、ケラーはケンブリッジ女学院を退学した。2人はボストン南郊のレンサムに家を借りて落ち着いた。ケラーは、もう1人の家庭教師であるキースの手を借りて勉強を続けた。1900年10月、ラドクリフ・カレッジ(現:ハーバード大学)に入学した。

1902年、自伝『わたしの生涯』を執筆し、新聞に連載した。翌年には出版された。1904年、ラドクリフ・カレッジを卒業し、バチェラー・オブ・アーツの称号を得た。1905年5月、サリヴァンがジョン・メイシーと結婚した。借家を購入済みのレンサムの家に3人で同居を始めた。1906年、マサチューセッツ州盲人委員会の委員となった。

1909年、アメリカ社会党に入党した。婦人参政権運動、産児制限運動、公民権運動など多くの政治的・人道的な抗議運動に参加した。また、著作家としても活動を続けた。1913年(33歳)ジョン・メイシーがレンサムの家を去り、サリヴァンの結婚生活が崩壊した。

1916年、世界産業労働組合 (IWW) に共感を覚え、活動に参加した。1917年のロシア革命を擁護した。疲れのせいかサリヴァンの目の病気が再発したため、ポリー・トムソンが手伝い(のちに秘書)として、ケラーとサリヴァンのもとで働くようになった。1917年、生活不安のためレンサムの家を売却し、ニューヨーク市クイーンズ区のフォレスト・ヒルズに転居した。

1918年、ハリウッドで自叙伝を映画化した『救済』に出演した。1922年、妹と同居中の母ケイトが死去した。1927年、『私の宗教』を出版した。

1936年10月20日、サリヴァンが死去した。フォレスト・ヒルズの家からコネチカット州のウエスト・ポートに移転した。 1937年4月から8月にかけて、日本、朝鮮半島、満州国を訪問した[6](詳細後述)。 1939年、ウエスト・ポートで、慈善家によってケラーのために特別に建てられ寄贈された家に転居した。

1946年11月、トムソンとともに海外盲人アメリカ協会の代表としてヨーロッパを訪問中、住宅が全焼した。この火災によって原稿、資料その他貴重な所有物をほとんど失った。1947年10月、住宅を再建し入居した。

1951年、南部アフリカを訪問した。1952年、フランス政府からレジオン・ド=ヌール勲章を授けられた。同年から1957年にかけて、中東、中部アフリカ、北欧、日本を訪れた。

1955年、サリヴァンの伝記『先生』(原題: Teacher, Anne Sullivan Macy)を出版した。

1960年、トムソンが死去した。1961年、軽い脳卒中になり、徐々に外界との接触を失っていった。1964年9月、アメリカ政府から大統領自由勲章が贈られた。

1968年6月1日、老衰のため、コネチカット州イーストンの自宅で死去した。87歳没。88歳の誕生日の約4週間前の死であった。ワシントン大聖堂で葬儀が行われ、地下礼拝堂壁内の納骨堂にサリヴァン、トムソンと共に葬られている。

Remove ads

日本との関係、訪日

要約

視点

ケラーは少女時代に、日本から渡米留学していた若き教育者石井亮一と面会しており、ヘレンが初めて会った日本人とされている。石井は日本初の知的障害児者教育・福祉施設「滝乃川学園」を創立し、「日本の知的障害児者教育・福祉の父」と言われている。ケラーを快く思わない者も少なくなく、日本の外交官重光葵の手記『巣鴨日記』[7]によると、巣鴨プリズンに収監されている元将官たちの中には、ケラーのニュースが耳に入ってきた際、ケラーのことを「あれは盲目を売り物にしているんだよ」とこき下ろす者もいた。このことに関して重光は「彼等こそ憐れむべき心の盲者、何たる暴言ぞや。日本人の為めに悲しむべし」と元将官たちを痛烈に批判すると同時に、彼らの見解の偏狭さを嘆いている。

幼少時、ケラーは同じく盲目の塙保己一を手本に勉強したという。塙のことは母親から言い聞かされていたとされる[8]。1937年4月26日、ケラーは渋谷の温故学会を訪れ、人生の目標であった保己一の座像や保己一の机に触れている。ケラーは「先生(保己一)の像に触れることができたことは、日本訪問における最も有意義なこと」「先生のお名前は流れる水のように永遠に伝わることでしょう」と語っている。

→「塙保己一 § 逸話」を参照

1931年11月、小室篤次牧師がケラーと対談した。ケラーは野口英世の伝記に感銘を受け、さらにサリヴァンと一緒に来日したいと語った[9]。小室の著書『ヘレン・ケラー』に寄せた序文では、塙保己一と熊谷鉄太郎について言及している[10]。

1934年8月になると、岩橋武夫(日本ライトハウス館長)が平安丸で渡米し、ケラーの来日について言及した[11][12]。同年末に岩崎はケラーと会談し、1935年秋の日本訪問が決定する[13][14]。だが同行予定のサリヴァンが健康問題を抱えており、1935年秋の訪日は延期された[注 2]。

1936年(昭和11年)4月29日、中山昌樹牧師(明治学院教授)と対談[16]。この頃、ケラーと共に来日予定だったサリヴァンの病気が重くなった[10]。亡くなる直前、サリヴァンが病床にあるという理由で来日をためらっていたケラーに「日本に行っておあげなさい」と遺言したという[8]。 10月20日にサリヴァンが死去し、その後、改めて来日が決まる[17]。

1937年(昭和12年)4月、訪日する。8月上旬に離日するまで、日本列島各地を訪問、朝鮮半島にも足を延ばした[注 3]。 4月15日、浅間丸に乗りトムソンや小室篤次牧師[注 4]とともに横浜港に到着した。横浜港の埠頭で財布(ハンドバッグ)を盗まれてしまったが[20]、そのことが報道されると[21]、日本全国の多くの人々からヘレン宛に手紙や現金が寄せられた[22]。ケラーはその見舞金を日本の社会事業に寄付すると共に「私に対する同情を、今も不遇な立場に置かれている日本人の障害者に向けてほしい」との声明を発表した[23]。4月16日、高松宮宣仁親王および喜久子妃に拝謁する[24]。同日、新宿御苑で観桜会が開催され[24]、昭和天皇・香淳皇后が行幸啓[25]。観桜会に出席したケラーは、昭和天皇に拝謁した[26]。4月18日夜、東京を出発[23]。4月19日には大阪、4月29日には盲人教育者の斎藤百合が主催する催しで東京・日本青年館で講演[27]、4月30日には埼玉、そして5月以降も7月半ばまで日本各地を次々と旅して回った。

この訪日でケラーは「日本のヘレン・ケラー」と言われた中村久子と会った。「彼女は私より不幸な人、そして、私より偉大な人」と賞賛した。4月29日に早稲田大学[28]、同4月東京盲学校(現:筑波大学附属視覚特別支援学校)にて講演を行い[29]、5月7日に滋賀県立盲学校で記念植樹を行い[30]、同日午後1時40分より滋賀大学の前身・彦根高等商業学校で講演を行い、午後3時7分彦根発の列車で大津に向い[31][30]、彦根と大津の間に位置する近江兄弟社[32]、近江兄弟社女学校(現:近江兄弟社高等学校)を訪問、5月10日に同志社女子専門学校にて講演を行い[33]、 6月に石川県立盲学校にて講演を行い[34]、7月1日に東北学院にて講演を行った[35][36]。

秋田県での講演会の際に記念として秋田犬を所望し(報道では、秋田県側がケラーへの土産として秋田犬を選んだ)[37]、秋田警察署の小笠原巡査部長が飼育していた仔犬(神風号)が贈られた[38][39]。朝日新聞社の神風号に因んだ名前である[40]。なお、神風号は渡米から間もなく犬ジステンパーで死亡した[41]。ケラーの落胆を知った日本の外務省が秋田県と相談し[41]、日本政府を通じ小笠原から秋田犬の「剣山号」が贈られている[42][43][44]。

8月10日、神戸港より秩父丸に乗りアメリカへの帰途についた[45][注 5]。

1948年(昭和23年)8月、2度目の訪日。2か月滞在して全国を講演してまわった。これを記念して2年後の1950年(昭和25年)、財団法人東日本ヘレン・ケラー財団(現:東京ヘレン・ケラー協会)と財団法人西日本ヘレンケラー財団(現:社会福祉法人日本ヘレンケラー財団)が設立されている。

1955年、3度目の訪日も実現し熱烈な歓迎を受けた[注 6]。訪日の理由の1つは、1954年(昭和29年)に没した朋友岩橋武夫に花を手向けるためであった。 ケラーは空港で岩橋の名を叫び、岩橋の家では泣き崩れたという。勲三等瑞宝章を授けられた。

Remove ads

政治的活動

ケラーは福祉活動のみならず、広範囲な政治的関心を持って活動した女性であった。当時としては先進的な思想を持ち、男女同権論者として婦人参政権、コンドームの使用を主張した。また、人種差別反対論者であり、過酷な若年労働や死刑制度、そして第一次世界大戦の殺戮にも反対した。

これらの活動のため、ケラーはFBIの要調査人物に挙げられている。最初の訪日の際には特別高等警察の監視対象になっていた[48]。

人物

存命時から「三重苦の聖女」[49][42]、「三重苦の聖母」[39][50]などと報じられたが、発声に関しては訓練により[51]、ある程度克服した[52][22]。ケラーの妹の孫によれば、抑揚はないものの話すことができたという[53]。ケラーは健常者と同様に、乗馬や複葉飛行機の同乗を体験した。

秘書で元新聞記者のピーター・フェイガンと相思相愛になり婚約までしたが、独断だったこともあってケラーの家族の反対に遭い、破談にさせられた。特に、保守的な思想を持つケラーの母は、労働運動をしていたフェイガンを嫌っていた。ケラーの妹ミルドレッドの夫によると、母の反対ぶりはライフルをフェイガンに向けて「今後一生近付くな。さもなければ射殺する」と脅迫するほどだったという。結局、フェイガンは秘書を辞めさせられたばかりか、これがケラーとの今生の別れとなり、別の女性と結婚。一女をもうけたのちに没した。ケラーもこれが最初で最後の恋愛となり、生涯独身を通した[8]。

ケラーは、自身の考える20世紀の三大重要人物を問われて、エジソン、チャップリン、レーニンを挙げている。ケラーは優生学を支持していた。 1915年に、ヘレンは重度の精神障害または身体的奇形のある乳児に対する安楽死を支持するという書簡を発表し、「人生に高潔さを与えるのは幸福、知性、才覚の可能性であり、不健康な、奇形の、麻痺した、思考をしない生き物の場合、それらは存在しない」「精神障害者はほぼ確実に、潜在的な犯罪者になる」と述べた[54][55][56]。この書簡はかなりの議論を呼んだ。John Gerdtzは、ヘレンの思想とピーター・シンガーの思想との類似を指摘している[56]。

ケラーとサリヴァンの半生は『The Miracle Worker』として舞台化および映画化されており、日本では『奇跡の人』という邦題で何度も上演されている。英語の「The Miracle Worker」は「(何かに対して働きかけて)奇跡を起こす人」といった意味でありサリヴァンのことを指すが、日本ではケラーのことと誤解され、「奇跡の人」がケラーの代名詞として用いられることも多い。サリヴァンがケラーの初訪日直前に病没し、日本でサリヴァンを知る人がごく一部しかいなかったことが誤解の原因とされている。

LIFE誌が1999年に選んだ「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人(うちアメリカ人と分類されたのは22人のみ)」に選ばれている。

Remove ads

著書

- The Story of My Life(1903年)

- 『わが生涯』(1907年、皆川正禧訳、内外出版協会)

- 『我身の物語 ヘレン・ケラー嬢自叙伝』(1912年、三上正毅訳 東京崇文館書店)

- 『ヘレン・ケラー自叙伝』(1935年、教文館編纂部訳、教文館出版部)

- 『ヘレン・ケラー自叙伝』(1948年、岩橋武夫訳、千代田書房)The Story of My LifeとMidstream: My Later Lifeを収録。

- 『わたしの生涯』(1966年、岩橋武夫訳、角川文庫)The Story of My LifeとMidstream: My Later Lifeを収録。

- 『奇蹟へのあゆみ』(1968年、川西進訳、筑摩書房「現代世界ノンフィクション全集 第14」)

- 『ヘレン=ケラー自伝』(1972年、今西祐行訳、少年少女講談社文庫)

- 『ヘレン=ケラー自伝 三重苦の奇跡の人』(1981年、今西祐行訳、講談社「火の鳥伝記文庫」)ISBN 978-4-06-147504-5

- 『奇跡の人 ヘレン・ケラー自伝』(2004年、新潮文庫、小倉慶郎訳) ISBN 4-10-214821-3

- 『ヘレン・ケラー自伝 わたしの生涯』(2017年、今西祐行訳、講談社「火の鳥伝記文庫」) ISBN 978-4-79-193103-3

- Optimism(1903年)

- 『楽天主義』(1907年、塚原秀峰訳、内外出版協会)

- 『楽天主義』(2005年、岡文正監訳、サクセス・マルチミディア・インク)

- The World I Live In(1908年)

- The Song of the Stone Wall(1910年)

- Out of the Dark(1913年)

- My religion(1927年)

- 『我宗教』(1933年、土居米造訳、東京新教會出版部)

- 『わたしの宗教』(1971年、鳥田四郎訳、新教会)

- 『わたしの宗教』(1976年、柳瀬芳意訳、静思社)

- 『光の中へ』(1992年、鳥田恵訳、めるくまーる)

- 『奇跡の人の奇跡の言葉』(2006年、高橋和夫・鳥田恵共訳、エイチアンドアイ)

- 『私の宗教: ヘレン・ケラー、スウェーデンボルグを語る』(2013年、高橋和夫・鳥田恵共訳、未来社)

- Midstream: My Later Life(1929年)

- 『ヘレン・ケラー自叙伝』(1948年、岩橋武夫訳、千代田書房)The Story of My LifeとMidstream: My Later Lifeを収録。

- 『わたしの生涯』(1966年、岩橋武夫訳、角川文庫)The Story of My LifeとMidstream: My Later Lifeを収録。

- Peace at Eventide(1932年)

- Helen Keller in Scotland(1933年)

- Helen Keller’s Journal(1938年)

- 『ヘレン・ケラーの日記 サリヴァン先生との死別から初来日まで』(2022年、山﨑邦夫訳、明石書店「世界人権問題叢書109」)

- Let Us Have Faith(1941年)

- Teacher, Anne Sullivan Macy(1955年)

- The Open Door(1957年)

- Helen Keller: Her Socialist Years(1967年)

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads