Loading AI tools

アメリカの多国籍テクノロジー企業 ウィキペディアから

IBM(アイビーエム、正式名: International Business Machines Corporation)は、アメリカ合衆国ニューヨーク州アーモンクに本社を置くテクノロジー関連企業。世界170か国以上[5]で事業を展開する典型的な多国籍企業であり、世界最大手規模のIT企業。IBMの愛称はビッグブルー、IBM社員の愛称はIBMer。行動指針は、「お客様の成功に全力を尽くす」「私たち、そして世界に価値あるイノベーション」「あらゆる関係における信頼と一人ひとりの責任」。社員への教育理念は、「教育に飽和点はない」。社員の文化として、何ものにもとらわれず「野鴨」、「THINK」などがあり、これらは創業時から100年以上続いている[6]。

| |

| |

商号 | IBM |

|---|---|

種類 | 株式会社 |

| 市場情報 | |

| ISIN | US4592001014 |

| 業種 |

クラウドコンピューティング AI ハードウェア ソフトウェア サービス |

| 前身 |

コンピューティング・スケール・カンパニー・オブ・アメリカ インターナショナル・タイム・レコーディング・カンパニー タビュレーティング・マシーン・カンパニー |

| 設立 | 1911年6月16日 (C-T-R)[1] |

| 創業者 | |

| 本社 | 、 |

事業地域 | 177ヵ国[2] |

主要人物 |

Ginni Rometty (Executive Chairman) Arvind Krishna (CEO) Jim Whitehurst (President) |

| 製品 | コンピュータ関連ハードウェア・ソフトウェア |

| サービス | |

| 売上高 |

|

営業利益 |

|

利益 |

|

| 総資産 |

|

| 純資産 |

|

従業員数 | 282,100 (2021)[4] |

| ウェブサイト |

www |

IBMは1911年にC-T-Rとして創立され、特に1960年代以降はコンピュータ市場で圧倒的な影響力を持ったが、1990年代以降はコンサルティングを含めたサービスとソフトウェア中心の事業に舵を切り、2010年代頃にはクラウドコンピューティングとコグニティブコンピューティングを提供する企業と自己定義している。以降も、レッドハットの巨額買収(2019)やキンドリルのスピンオフ(2020)等で絶えず事業を組み替え、近年は、プラットフォームを中心とするハイブリッドクラウドやAI、ソフトウェア、コンサルティング事業をコア事業としている。IBMは企業別特許取得数で29年連続一位を保持してきた。2022年現在、アメリカ合衆国の代表的株価指数とされるダウ平均株価を構成する30銘柄のうちの一社である。

事業内容はコンピュータ関連のサービスおよびコンサルティングの提供と、ソフトウェア、ハードウェアの開発・製造・販売・保守、およびそれらに伴うファイナンシング、メインフレームコンピュータからナノテクノロジーに至る分野でサービスを提供している。

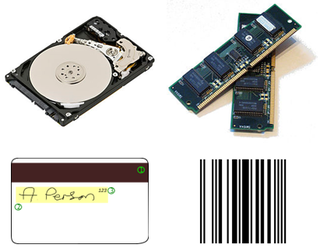

IBMは研究機関としても有名でもある、2016年時点では米国特許取得数が23年連続の1位となった[7]。IBMによる発明はDRAM、ハードディスク、フロッピーディスク、磁気ストライプカード、リレーショナルデータベース(RDB)、SQLプログラミング言語、バーコード、現金自動預け払い機(ATM)などがある。

IBMは既存のコモディティ化した市場を脱出し、高付加価値な収益性の高い市場に着目することで、事業構成を絶えず組み替えている。例えばプリンタ事業をLexmarkに分社し(1991年に)、レノボへのパーソナルコンピュータ(ブランド、ThinkPadやNetVistaなど)およびx86ベースのサーバー事業を売却(2005年と2014年)。またファブレス化として2014年にIBMのグローバルな商用半導体技術事業を米GLOBALFOUNDRIESに工場、技術者、テクノロジー知的財産だけではなく、現金15億ドルまでも付けて譲渡[8]。2021年には成長分野のクラウドとAIに集中するため、売り上げの四分の一を占めるITインフラの保守・更新事業を新会社名はキンドリルとしてスピンオフ。一方でPwCコンサルティング(2002年)、SPSS(2009年)、Weather Company(2016年)などの企業を買収している。

製品やロゴの色から本国アメリカでは「Big Blue」の愛称で呼ばれている。これに由来してIBMのプロジェクトには「Blue」を冠するものが多く、広告などのイメージカラーになっている。IBM社員はIBMの価値観を体現する者として、IBMerという呼称を用いている。ダウ平均株価の銘柄に含まれる30社のうちの1社であり、2016年時点で約38万人[5] の従業員数がいる世界最大級の規模の企業となっている。基礎科学の研究にも力を入れワトソン研究所やチューリッヒ研究所からはノーベル賞受賞者を輩出。IBM社員から5人のノーベル賞、6人のチューリング賞、10人のアメリカ国家技術賞、5人のアメリカ国家科学賞の受賞者を輩出している。

IBMは企業別特許取得数で長年にわたり一位を保持してきており、2022年にサムスン電子へ一位の座を譲るまで、連続一位取得記録は29年間続いた。IBMは、2020年以降特許に注力しない方針に転換していた旨の声明を出している[9]。

元CEOのジニー・ロメッティは、米Fortune誌が選ぶ「ビジネス界で最もパワフルな女性」 の一人として長年ランクインしている。

100年以上の歴史を持つ希有なアメリカ企業であり、いまだ創業時の理念や行動規範を尊重する文化を持つ。誠実さを象徴するため、事実上のドレスコードであった青いスーツに白いシャツからIBMの企業としての呼称にビッグブルーが用いられることが多い。また、IBM社員のことをIBMerと称する。ビッグブルーとは、あまりにも強すぎるIBMの市場における存在感に対する畏敬の意として用いることもあれば、保守的で均一的なことへの揶揄として用いることもある。ルイス・ガースナーがIBMを抜本的に改革するため、CEO就任時にあえてブルーのシャツを着て役員会に出席したことで、事実上のドレスコードは撤廃された[10]。

1916年、トーマス・J・ワトソン・シニアはIBM教育プログラムを策定し、社員への教育をコミットメントした。この際にできたのが、「教育に飽和点はない」という現在まで続く理念である。

1962年、当時CEOであったトーマス・J・ワトソン・ジュニアがコロンビア大学でIBMの指針である、「個人の尊重」「最善の顧客サービス」「完全性の追求」についてスピーチした。この指針は21世紀の今なお、IBMのDNAとして続くものである。また、IBMは企業のビジョンを示すことはなく、変化し続ける市場で重要なのは「在り方」であるとしている[11]。

2003年の7月29日から31日の3日間、当時のCEOであったサミュエル・パルミサーノがオンラインジャムセッションを主催し、行動規範や価値観について議論するため、数万人のIBMerが参加した。当時、企業理念を大規模な社員が議論して策定することも、オンラインでジャムセッションすることも極めて珍しいことだった。このジャムセッションを元に、2003年11月にIBMは新しい価値観として、「お客様の成功に全力を尽くす」「私たち、そして世界に価値あるイノベーション」「あらゆる関係における信頼と一人ひとりの責任」を発表した。これは、「個人の尊重」「最善の顧客サービス」「完全性の追求」という40年前の企業理念を現代風に言い換えたものであり、IBMの行動規範が40年以上にわたってDNAとして続いていることをIBMが認めている[12]。

社員への教育理念は、「教育に飽和点はない」。社員の文化である「野鴨」は、ビジネスでは飼い慣らされない野鴨のような挑戦する精神を持って欲しいということで、デンマークの哲学者セーレン・キェルケゴールの書物から引用して作られた[13]。

大文字で書かれた「THINK」は創業者トーマス・J・ワトソン・シニアが、「考えることがあらゆる前進を生み出す源」として1915年に講演したことに起因する[14]。

1953年、トーマス・ワトソン・ジュニアは社会の潮流に先駆け、人種、肌の色、宗教で差別しないという規定を策定した[15]。これは1954年のブラウン対教育委員会裁判での連邦最高裁判決の1年前、そして1964年の公民権法制定の11年前にあたる。

1981年、やがて到来するネットワーク社会を見据えて、オフィスシステムをネットワーク化し、リモート環境でも社内システムにアクセスできるようにした。やがてインターネットの普及により、この仕組みはイントラネットに移行するが当時としては時代の最先端をいく試みであった。

1999年、イントラネットを用いて部分的在宅勤務が制度化され、2009年には完全在宅勤務が認められた。一般的な企業の約10年から20年前に実現した取り組みだった。

2004年、オンデマンドワークスタイルを取り入れ、オフィス内をフリーアドレス化し、「社員に働く場所は自由」であることを明示し、顧客エンゲージメントや在宅勤務に対する心理的抵抗を下げる施策をうった。

2017 年、IBM はWorking Motherの100 Best Companies List に 32 年連続で選ばれた[16]。

これ以外にも、週休2日制(1972年)、産休(1974年)、フレックスタイム(1989年)、長期勤続リフレッシュ休暇(1990年)、介護休暇(1991年)、ボランティア休暇(1991年)、短時間勤務(2004年)など、社員の働ける条件で働くという環境を作るため、世界でも最先端の試みを最も早く行っている企業である。

アメリカ企業として珍しい点として、日本企業のような社歌の存在が挙げられる。1931年に管弦楽団を用いてEver Onwardを策定している[17]。創業から1980年代までリストラをしたことがなく、1950年に世界で最初に終身雇用制を確立したことから、日本企業以上に日本企業的な一面があった。後述の1993年の巨額赤字を機に企業方針を転換し、家族的経営からハイパフォーマンスカルチャーへと移行した[18]。

また、新卒から生え抜きの人材がCEOになるという伝統を持っている。唯一の例外が累積150億ドルの赤字を計上した1993年に、ハーバードビジネススクールMBAを持つプロ経営者、ルイス・ガースナーを外部から登用し、ターンアラウンドしている。しかし、ルイス・ガースナー退任以降は再び、現CEOのアービン・クリシュナまで生え抜き人材のみがCEOとなっている。

2003年、オンデマンド・コミュニティーと称するプラットフォームをリリースし、退職した社員とITのサポートが必要なNPOや学校とのマッチングを行っている。創業時から社会貢献活動に意欲的だった取り組みのオンライン化である[19]。2004年、スマトラ沖地震救済のため、IT機器の無償支給の他、IBMerによるボランティアを実施し、320万ドル相当の貢献をした。創業の年、トーマス・ワトソンは20以上の慈善団体に資金を寄付した他、2001年、2008年、2010年など天災の際に寄付を続けている。これらは現在のESGの先駆けであるといえる[20]。

社会課題解決に対しても積極的で、2007年にはストックホルム市の交通量最適化プロジェクトでは、交通量25%削減、公共交通機関利用者1日当たり4万人増加、市内の排出ガス14%削減という成果を出した。現在多くの企業が取り組むサステナビリティーの先駆けとなる施策を、本業で社会的インパクトを与えることを視野に入れて果敢に取り組んでいる[21]。

IBMは大規模かつ多様な製品やサービスを持っている。2016年時点ではカテゴリーとして、クラウド・コンピューティング、コグニティブ・コンピューティング、コマース、データ&アナリティクス、IoT、ITインフラストラクチャ、モバイル、およびセキュリティ、に分類されている[5]。

IBM Watsonは自然言語処理と機械学習を用いて大量の非構造化データ(例えばメールやSNS、動画、画像など)から論理的に推論し意思決定に役立たせるためのプラットフォームである。ワトソンは2011年に米国の人気クイズ番組「ジェパディ!」でデビューし、3ゲームのトーナメント戦で、人間のクイズ王であるケン・ジェニングスとブラッド・ラターを破った。それ以来、ビジネス、医療、研究開発、および大学などの分野で採用されている。例えばIBMは米国スローンケタリング記念がんセンターと提携しており、臨床データや最新の研究論文と患者データの照合に活用し、悪性黒色腫のスクリーニング検査のがん患者一人ひとりに最適な治療方法を見つける支援を行っている[22]。また企業がコールセンターのためのワトソンを使用して、顧客サービスのオペレーターを支援し始めている。

クラウド・コンピューティング関連のサービスとしてPaaS、IaaS、SaaSを提供している。

など

IBMの歴史は電子計算機の開発の数十年前に始まる。電子計算機の前には、パンチカードによるデータ処理機器を開発していた。1911年6月16日、ニューヨーク州エンディコットにコンピューティング・タビュレーティング・レコーディング・カンパニー(C-T-R : Computing-Tabulating-Recording Company)として設立された。

C-T-Rは3つの別個の企業の合併を通じて成形された。タビュレーティング・マシーン・カンパニー(1896年設立)、インターナショナル・タイム・レコーディング・カンパニー・オブ・ニューヨーク(1900年設立)、コンピューティング・スケール・カンパニー・オブ・アメリカ(1901年設立)の3社である。タビュレーティング・マシーン・カンパニーの当時の社長は創業者のハーマン・ホレリスであった。この合併の鍵を握っている人物は資産家のチャールズ・フリントであり、彼は3社の創業者を集めて合併を提案し、1930年に引退するまでC-T-Rの取締役であった[31]。

IBMでは1911年を創立の年としている[32]。1917年、C-T-Rはカナダ市場に参入する際にInternational Business Machine Co., Limitedの社名を使用し、1924年2月14日に本体の社名を現在と同じInternational Business Machines Corporationに変更した。

トーマス・J・ワトソン・シニアはIBMの創立者と記述されることが多いが、1911年時点の社長は、ジョージ・W・フェアチャイルドである[33]。トーマス・J・ワトソン・シニアは、1914年にNCRからC-T-Rの事業部長(ゼネラルマネージャー)として迎えられ、1915年に社長となった。彼は、C-T-RがInternational Business Machines Corporationに社名変更した1924年の時点も社長の任にあった。

C-T-Rの元となった3社は様々な製品を製造していた。従業員勤務時間記録システム、計量器、自動食肉薄切り機、そしてコンピュータの開発にとって重要なパンチカード関連機器などである。時とともにC-T-Rはパンチカード関連事業を中心とするようになり、他の事業は徐々にやめていった。

1933年6月20日にエレクトロマチック・タイプライターズ・カンパニーを買収して、タイプライター事業にも乗り出した[34]。

| IBMロゴの歴史[35] | |

|---|---|

| ロゴ | 年 |

| 1924–1946 |

| 1947–1956 | |

| 1956–1972 | |

| 1972–現在 | |

第二次世界大戦期間中、IBMはブローニング自動小銃BARとM1カービン銃を製造した。同盟各国の軍ではIBMのタビュレーティングマシンは会計処理や兵站業務などの戦争関連の目的で広く使われた。ロスアラモスで行われた世界初の核兵器開発計画であるマンハッタン計画ではIBMのパンチカード機器が広く計算に使用された。このことはリチャード・P・ファインマンの著書『ご冗談でしょう、ファインマンさん』に記された。同じく戦時中、アメリカ初の大規模な自動ディジタル計算機(自動でディジタル式(計算機構としてアナログ的な部分が無い計算機械)ではあるが、リレーだけではなくローターなども含む、電動だが完全に機械式)のHarvard Mark Iの建造も担当した。

大戦前からの流れとして、ホレリス統計機が国勢調査に用いられるようになってから事業が大幅に伸びたことや、前述のように電気機械式計算機Harvard Mark Iに関与したこともあり、企業や政府の計算需要に目をつけてはいたが、戦後、コンピュータ事業への進出は、コンピュータ黎明期の他のパイオニア的な企業と比較して必ずしも先進的だったわけではない。

エドウィン・ブラック(IBMがOS/2販売方針をエンタープライズ向けに変更した結果、廃刊に追い込まれたコンシューマー向けパソコン雑誌『OS/2プロフェッショナル』『OS/2ウイーク』の編集発行人であった)の2001年の著書『IBMとホロコースト』(ISBN 4-7601-2158-7)では、IBMのニューヨーク本社とCEOトーマス・J・ワトソンが海外子会社を通してナチス・ドイツにパンチカード機器を供給しており、ホロコーストの実行にそれが使われる可能性を認識していたと主張した。また同書は、ニューヨーク本社の協力のもとでIBMジュネーヴオフィスとドイツ内の子会社 Dehomag がナチスの残虐行為を積極的にサポートしていたと主張した。ブラックはそれらのマシンを使うことでナチスの行為が効率化されたとも述べた。2003年のドキュメンタリーザ・コーポレーション(The Corporation)でもこの問題を追及した。IBMはこれらを証拠に起こされた訴訟で、それを裏付けるだけの当時の資料を保有していないとし、これらを退けた。IBMはまた、著者や原告によって提起された主張を真剣に受け止め、この件に関する適切な学問的評価を期待している、と述べた[36]。

終戦後すぐの1946年に、エレクトロニクスによる「電子」計算機であるENIACが完成し、電子式コンピュータの時代が幕を開けた。ENIACはIBMのパンチカード機器を入出力に使用していた。当初、コンピュータの世界で先行したのは、ENIACの主要開発者2人を雇い入れることに成功したUNIVACであった。UNIVAC Iは(当時としては)ベストセラー機となった他、1952年アメリカ合衆国大統領選挙を予想するというデモンストレーションにも印象的に[注釈 1]成功するなどしていた。

IBMは、前述のHarvard Mark Iに技術的に引き続くSSECも建造しているが、電子式でない計算機械はすぐに時代遅れとなる趨勢にあった。

IBMもIBM 701に始まるIBM 700/7000 seriesやIBM 650といったコンピュータを開発・出荷したが、初期の機種は性能や機能の点でUNIVACに及ばず(IBM 701には当初は磁気テープが無く、650はより下位機種でドラムを主記憶としていたため遅かった)、IBMの成功はコアメモリを採用した704や、7090などトランジスタの世代からであり、データ処理業界でのその地位を確固なものとしたのは、次の1960年代で述べるSystem/360である(たとえば、コンピュータのトランジスタ化についても、7090が1959年であるのに対し、PhilcoのTransac S-2000は1957年と、他社に先行されている)。

1950年代については、商用コンピュータ以外に特筆すべきことがある。この時代にIBMはアメリカ空軍の自動化防衛システムのためのコンピュータを開発する契約を結んだ。SAGE対空システムに関わることでIBMはMITで行われている重要な研究にアクセスできた。それは世界初のリアルタイム指向のデジタルコンピュータで、CRT表示、磁気コアメモリ、ライトガン、最初の実用的代数コンピュータ言語、デジタル・アナログ変換技術、電話回線でのデジタルデータ転送などの最新技術が含まれている(Whirlwind)。IBMは56台のSAGE用コンピュータを製造し(1台3000万ドル)、最盛期には7,000人が従事していた(当時の全従業員の20 %)。直接的な利益よりも長期にわたるプロジェクトによる安定に意味があった。ただし、先端技術へのアクセスは軍の保護下で行われた。また、IBMはプロジェクトのソフトウェア開発をランド研究所に取られてしまい、勃興期のソフトウェア産業で支配的な役割を得るチャンスを逃した。プロジェクト関係者 Robert P. Crago は、「プロジェクトがいつか完了したとき、2000人のプログラマにIBM内で次に何をさせればいいか想像も出来なかった」と述べている。IBMはSAGEでの大規模リアルタイムネットワーク構築の経験を生かし、SABRE航空予約システムを開発し、さらなる成功を収めた。

1960年代中には、IBMはバロース、UNIVAC、NCR、CDC、ハネウェル、RCA、GEの、他のコンピュータ主要7社を圧倒して大きなシェアを有したため、「IBMと7人の小人」と称された。その後1970年代、IBMとバロース、UNIVAC、NCR、CDC、ハネウェルが市場に生き残り、その頭文字から「IBMとBUNCH」と改称された(英単語bunchには「束」「小さな(粒などの)カタマリ」という意味がある)。その後、これらの企業はバロースとUNIVAC(スペリー)の合併で誕生したユニシス以外はIBMの独占するメインフレーム市場から事実上撤退した。

1964年4月に発表されメインフレームの世界に君臨したSystem/360は、IBM史にとどまらず、コンピュータ史上において重要なコンピュータである。主記憶へのアドレス付けはバイト単位とし、4バイトなど[注釈 2]を1ワードとすること、科学技術計算用と事務処理用で別の命令セット・別のコンピュータとするのではなく、またハイエンドからローエンドまで命令セットアーキテクチャを共通とした「シリーズ」とし、価格差は実装方法の差とするなど、コンピュータの大きな世代交代(メインフレーム→ミニコンピュータ→マイクロプロセッサ)を経た今も共通の標準は、System/360で打ち立てられた。System/360は絶対的に成功し、他社を圧倒してメインフレーム市場をほぼ独占した。またそのために、アムダールや日本の一部[注釈 3]メーカーなどは、いわゆる互換機(Plug-Compatible Machine[注釈 4])による商法へと流れることとなった。System/360のアーキテクチャは何度かの(ちょうど30年後の1994年4月発表のS/390など)拡張を受けながらも、基本はそのまま引き継がれ、こんにちのSystem z・z/Architectureに至っている。

一方でこの独占は、政府からも目をつけられる程のものであった。1969年には遂に、司法省により独占禁止法違反で提訴されることになる(1969年1月17日)。IBMが汎用電子デジタルコンピュータ市場(特にビジネス向けに設計されたコンピュータ)を独占しようと謀り、シャーマン独占禁止法の2条に違反したとの訴えである。具体的には、CDC 6600対抗機種を発表してCDC側の販売に打撃を与え、結局その対抗機種を発売しなかったという件である。訴訟は1983年まで続き、IBMに多大な影響を与えた[37]。同じ訴因でCDCからも訴えられ、CDC側に有利な条件で和解している。なお、IBMは以前から度々独占禁止法違反で訴えられてきた企業ではある。古くは1933年、パンチカード機器とパンチカードの抱き合わせ販売で訴えられている。独占禁止法にかかわる司法省の闘争は、IBMとのやりとりが史上最長である。

日本においては、国産コンピュータメーカーを育成するという政府の意図のもと、IBM製コンピュータを導入するには、政府の認可が必要となる時期があった[38]。国産メインフレーム六社政策のもと、IBMメインフレームを模倣した互換機を日本企業が生産していた時期があった。しかし、IBMが圧倒的シェアと投資額で設計・開発しているメインフレームの互換機を作るのは極めて困難であり、1981年に日立製作所や三菱電機など6名によるIBM産業スパイ事件が起こった。IBMはスパイ行為の被害者だが、当時の日本の潮流としてはあたかもIBMが加害者であるかのような誤解が長期間にわたって流布されていた。なお、この事件は日本企業のIBMのUS本社に対してのスパイ行為であり、日本IBMは関与していない。

1969年、30年続いてきたIBMとNASAの協力により、アポロ計画が成功する。このために数多くのIBMプログラマー、エンジニア、アナリストが参加している[39]。

1970年代に、当初はIBMの住む世界とは遠く離れた(System/360は32ビット(アドレスは24ビット)マシンであり、似たようなスペックの68000が登場したのは1980年である)電卓用などのちっぽけな4ビットプロセッサ[注釈 5]から始まったマイクロコンピュータは、しかし、革命という言葉すら使われるほどの(en:Microcomputer revolution)変革となり、1970年代の末にはApple IIに代表されるen:Home computerが一般への広い普及のきざしを見せ、1979年にVisiCalcが登場するに至ってビジネスの世界へも進出が始まった。

IBMはこの乗り遅れを挽回するために、1981年にパーソナルコンピュータ「IBM PC」をリリースする。同機はIBMエントリーシステム部門に雇われたフィリップ・ドン・エストリッジと "chess" と呼ばれるチームにより、「IBMとしては異例ずくめ」「突貫工事」で開発されたもので、1981年8月11日に完成した。標準価格は1,565ドルで決して安くは無いがビジネスに使用可能であり、PCを購入したのも企業だった。IBM PCはインテルの8088を使い、OSはIBM PC DOSという名前だが中身はマイクロソフトのMS-DOSであった。

1983年に「VisiCalcのIBM PC版」と言えるLotus 1-2-3が登場すると、企業の中間管理職層がその可能性を見出した。IBMの名前に保証され、彼らはPCを購入してビジネススクールで学んだ計算をPCで行うようになった。しかし、そのようにしてPCの成功が広まる一方で、それまでのビジネスである(PCから見れば)大型のコンピュータの、下位に相当する部分がPCに喰われる、というダブルバインドは1990年代には大いに同社を苦しめることとなる。

パーソナルコンピュータ(パソコン)の世界では逆に「先輩」であったAppleが1984年に発表・発売したMacintoshは、洗練されたGUIなど多くの点でIBM機に先行するものであった(1995年のWindows 95の際に、Win95 = Mac84 などとも言われたほどであった)。しかし、ビジネスユースから広まったIBM PC(後には互換機)の牙城をMacintoshはなかなか崩せず、2000年代のAppleの起点は1998年のiMacを待たねばならない。

このように挽回に成功したIBM PCではあったが、他社(サードパーティー供給)による周辺機器にとどまらず、「母屋」であるコンピュータ本体の互換機を作られてしまう事態に至り、IBMのパソコン事業は多くの試行錯誤を繰り返すことになる。1987年発売のPS/2では、MCAという高性能・高機能だがIBMが主導権を抑えたバスを採用したが、普及させることはできなかった。CPUについては、1990年代に自社のPower ArchitectureをベースとしたPowerPCにより今度はAppleとも手を組み、PReP・CHRP、次世代OSのTaligent、クロスプラットフォーム開発環境Kaleidaというプラットフォームを打ち出すも、いわゆる「ウィンテル」である、他社製PC/AT互換機とMS-DOS(後にはWindows)というコンビを脅かすには至らなかった。OSについては、MS-DOSのようなシングルタスクではない、次世代の本格的なマルチタスクOSとしてOS/2をマイクロソフトと当初は共同開発していたが、マイクロソフトが「NT」(後のWindows NT)を独自路線で開発することを決定して決裂、Windows NTは、旧来のWindowsからの移行パスにこそ苦労した(当初は95の次は、などとも言われていたものの、最終的に2000年のWindows MEまで旧Windowsが残った)ものの、既存シェアの強みでOS/2を寄せ付けず、「PC/AT互換機のOS」の座はWindows NTのものとなった。

1990年代にはダウンサイジングの潮流によりIBMの主力であったメインフレームは「時代遅れ、過去の遺物(レガシー)、滅び行く恐竜」と呼ばれ、IBMの業績は急速に悪化した。1993年1月19日、IBMは1992年度会計での49億7000万ドルの損失を発表した。これは単年度の単一企業による損失額としてはアメリカ史上最悪であったと言われた。なお1991年の赤字は29億ドル、1993年度の赤字は81億ドル、3年間の赤字は累積150億ドルであり、通常の企業では事業再生が極めて困難な数字である。

この損失以来、IBMは事業の主体をハードウェアから、ソフトウェアおよびサービスへと大胆な転換を進めた。また当時は水平分業モデルのマイクロソフト、インテル、サン・マイクロシステムズ、オラクルなどが好調であったため、米国のPC事業部(IBM PC Company)やプリンター事業部など、IBM分社化の動きも進められた。ハードウェアは主力のメインフレームの低価格化を進め、複数のサーバーシリーズのブランド名や機能の共通化が進められた。IBMは伝統的に、日本で日本企業が採用する以前から、各国で終身雇用を行っていたが、これを方針転換しリストラの実施が開始された。後には最終的に、最盛期には全世界で40万人いた社員を22万人まで削減することになる。

1993年、ナビスコ社から引き抜かれたルイス・ガースナーがCEOに就任し、不採算部門の売却、世界規模の事業統合、官僚主義の一掃、顧客指向の事業経営を行い、独自システムと独自OSによる顧客の囲い込みをやめ、オープンシステムを採用したシステムインテグレーター事業へ戦略を大きく転換した。また顧客の要望を聞き、顧客はトータルなサービスを望んでいると考え、IBM分社化の動きを停止した。これによりIBMはLinuxを推進する大手コンピュータ企業の筆頭となった。ルイス・ガースナーの考えとして、IBMを分社化した場合、同規模の競合他社との競争にさらされるが、誰も一から今のIBMのような統合された会社を作ろうとは思わないだろうという願いがあった。IBMは代々、生え抜きの人材がCEOとなる文化であったが、ルイス・ガースナーが初めて外部から招聘されたCEOである。このことからも、当時のIBMがいかに危機的な状況であったかがうかがえる。

1995年にはネットワーク・コンピューティング、1997年にはe-ビジネスを提唱した。

1995年、IBMはLotus Notesを持つLotusを買収した。以後も運用管理ソフトウェアを持つTivoli、データベースのInformix、ソフトウェア開発ツールを持つRationalなどを買収し、従来からのIBMソフトウェア(DB2、WebSphereなど)と統合した。この結果、2003年にはソフトウェア事業の5ブランド(Information Management、WebSphere、Lotus、Tivoli、Rational)を形成した。なお、それぞれのイメージカラーは緑・紫・黄・赤・水色である。

1999年、IBMはソフトウェア戦略を全世界で方針転換し、IBMは今後はアプリケーションパッケージは開発せず、ミドルウェアまでに集中し、各業務に強いアプリケーション・ベンダーとパートナーシップを組んで、ユーザーにソリューションを提供することを発表した。

コアと位置づけた事業の買収と投資を進める一方で、コモディティ化と価格低下が進みIBMの強みを活かせないと判断した非コア事業の売却を行い、「選択と集中」を進めている。1991年にはタイプライター事業、1998年にはネットワーク事業を売却した。ルイス・ガースナーの当時の判断としては、ハードウェアとミドルウェア、サービス事業をIBMの主軸とし、アプリケーションパッケージは開発しないという戦略であった。アプリケーションパッケージが中心となった2020年代においてもIBMのこの変わっておらず、ERPやCRMのようなアプリケーションパッケージを自社で持っていない。

IBMはコンサルティングを含むサービス、ソフトウェアなどからなるビジネスソリューションに重心を移しており、ユーザー企業の業務分析、提案から構築、保守までのワンストップ型のサービスの提供を目指している。

2002年7月、IBMはプライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers、PwC)のコンサルティング部門を39億ドルで買収し、従来からのコンサルティング部門と統合し、IBM ビジネスコンサルティング サービスとなった。(なお日本市場のみ、当初は別法人のIBMビジネスコンサルティングサービスが設立されたが、後に日本IBMと合併した。)

またコンサルティング以外のサービス事業(IBMグローバルサービス、IGS)では、システム構築(SI)に続き、ユーザー企業の情報システムの戦略的アウトソーシング(SO)、更には財務・人事・顧客サービス・購買など業務自体のリエンジニアリングと受託を含めたアウトソーシング(ビジネス・トランスフォーメーション・アウトソーシング、BTO)などを提唱している。

「選択と集中」によるコア事業への集中と、非コア事業の売却も続いている。ソフトウェア事業では、2006年にはコンテンツ管理ソフトウェアを持つFileNet、2007年にはBIツールを持つCognosなどを買収し、製品に統合した。また非コア事業として、2004年にはパーソナルコンピュータ事業、2006年には企業向けプリンター事業を、2010年にも、IBMの法人向けアプリケーション・パッケージ・ソフトウェアのビジネスとして唯一存続していたPLM事業(CATIA、ENOVIA)[40] を、それぞれ事業部門ごと(製品、施設、従業員など)会社分割し売却した。また、2012年にも、リテール・ストア・ソリューション事業(POSシステム関連事業)の東芝への売却が[41]、2014年には、System xサーバー事業のレノボへの売却が発表された。

IBMは着実に特許件数を増やしており、他社とのクロスライセンス契約時にも重要となる。IBMは1993年から2012年までの20年間連続で米国での特許取得件数で第1位となり、20年間の合計は約67,000件となった[42]。知的財産権の保護はビジネスとしても重要性を増している。この期間にIBMは特許使用料などで100億ドル以上を得た。2003年、フォーブス誌の記事でIBMリサーチの Paul Horn は、IBMが知的財産権のライセンス供与によって毎年10億ドルの利益を得ていると述べた。この特許取得記録1位は2021年まで続き、29年間続いたため、少なくとも29年はこの記録が破られることはないということになる。

2008年にIBMはコーポレート・ビジョンとしてSmarter Planetを提唱し、2009年にはその一部であるスマートグリッド、IoTや人工知能を活用したSmarter Cities(スマートシティ)の取り組みが世界的に注目された[43]。

2009年10月16日、ハードウェア事業の総責任者で次期CEOの有力候補の一人と見なされていた[44] 上級副社長のロバート(ボブ)・モファットが、サン・マイクロシステムズとの買収交渉や仕入れ先のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)などに関する情報をヘッジファンドに漏らしたというインサイダー取引への関与により、連邦捜査局に逮捕・起訴され[45][46]、モファットはその容疑を認めた[47]。

2010年5月 人事部門のトップであるティム・リンゴが「2017年までに、全世界で40万人いる従業員から30万人を解雇して正社員10万人体制とし、プロジェクト毎に契約社員を雇用するクラウドソーシングの雇用形態に移行する」と発言した事が報道された。しかし、2021年末時点、後述のキンドリル分社後のIBM従業員数は28.2万人であり、クラウドソーシングに移行したという事実はない[48]。

2020年10月、マネージド・インフラストラクチャー・サービス部門の2021年末までの分社化予定を発表した[49]。IBMの顧客向けインフラ・サービス部門はキンドリルとしてスピンオフが2021年11月3日に完了し[50]、キンドリル株(KD)は翌4日よりニューヨーク証券取引所で取引が始まった。

なお2009年3月18日にはIBMがサン・マイクロシステムズの買収を交渉中と報道されたが、最終的にはオラクルが買収することとなった[76][77]。

詳細は「IBMによる合併買収一覧」に記載

IBMの海外オペレーションは事業が大発展した1970~80年代には、ヨーロッパ・中東・アフリカ地域を統括するIBM Europe/Middle East/Africa会社(本部:ベルギー・ブリュッセル、略称:E/ME/A=エメア)、南北アメリカ・アジア太平洋地域を統括するIBM Americas/Far East会社(本部:ニューヨーク州マウントプレサント、略称:A/FE=アフェ)を設置して[78]、後者の下ではさらに日本・韓国・台湾・オーストラリアなどを統括するIBM Asia Pacific会社(本部:東京、後に香港、略称:AP)があって、生産・販売・地域性による開発はなるべく各地域内で行なうような政策を敷いた。しかし1990年代以降は、日本IBM・英国IBM・ドイツIBMのように事業が大きな国のIBMは本社へ直接報告するように戻り、新しいAP(本部:シンガポール)はオーストラリア・韓国・インドネシアなどの諸国を統括する組織になって[79]、世界全体ではもう少し小さな地域性を生かしてお互いに協力する体制へ代った。

IBMの日本法人は日本アイ・ビー・エム(日本IBM)株式会社で、米 IBM 社の孫会社にあたる。また、日本IBMの下には更に複数の子会社と関連会社が存在している。2002年以降はコンサルティング会社のIBMビジネスコンサルティングサービス(IBCS)が並存していたが、2010年4月に日本IBMに統合された[80]。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.