フロッピーディスクの歴史

ウィキペディアから

フロッピーディスクの歴史では、フロッピーディスクの種類と歴史について述べる。

フロッピーディスクは薄くて柔らかい長方形のプラスチックで覆われた磁気記録メディアである。フロッピーディスクドライブ(FDD)で読み書きする。フロッピーディスクは1970年代から1980年代にかけて最も普及した外部記憶装置で、初期にはメインのデータストレージとして、後期にはファイル交換用のメディアとしてよく使われた。米国ではフロッピーでファイルを交換することをスニーカーネットと呼んだ。

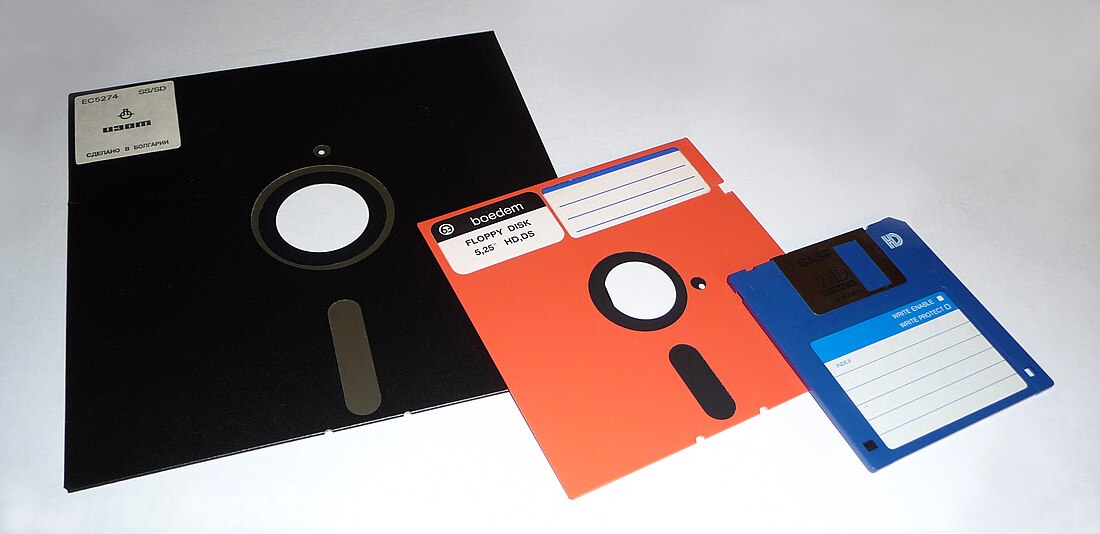

1967年にカリフォルニア州サンノゼにあるIBMの研究所で世界初のフロッピーディスクとフロッピーディスクドライブが開発され[1]、1972年に8インチフロッピーとして発売された。手ごろなサイズ感の5.25インチフロッピーが1976年に発売され、ワープロやパソコン用としてほぼ標準のメディアになった[2]。その後1982年に発売された3.5インチフロッピーへ徐々に置き換わった。両者はそれぞれ別の時期に一時代を築いた[3]。他にも様々なサイズのフロッピーディスクが発売されたがそれらは普及しなかった。

フロッピーディスクは約20年間に渡って長く人気を保ったが、90年代中頃になると人気は下降した[4][5]。高速なネットワークや、USBメモリなどのNAND型フラッシュメモリを用いた新しいメディアの登場によりフロッピーディスクの必要性が薄れ、これまで標準搭載が常識だったフロッピーディスクドライブは1998年にiMacが搭載しなかったことが特に決定打となり衰退に拍車をかけた。2000年になるとフロッピーディスクは珍しい存在となり、古いパソコンや工業用コンピューターなどのみで使われるようになった。

8インチディスク

要約

視点

1967年にIBMはサンノゼ研究所へ、メインフレームのSystem/370でイニシャルコントロールプログラムローダー(ICPL)と呼ばれるマイクロコードをメモリにロードするための安価で信頼性の高い方法を開発するよう指示した[6]。System/370の前身であるSystem/360はマイクロコードをROMに保存する設計であったが、IBMは顧客にソフトウェアのアップデートを安価に配布できるメディアを求めていた[7]。System/370は、一部のモデルを除き、マイクロコードをRAMに読み込む方式をIBMとして初めて本格的に採用したコンピューターシステムのため[nb 1]、電源を入れなおしたときは必ずマイクロコードをロードする必要があった[nb 2]。

IBMの記憶装置開発責任者であるアラン・シュガートは、新型のテープ型記憶装置の開発で失敗していたデビッド・ノーブルにこの仕事を任せた[8]。後に23FDフロッピーディスクドライブとなる、コードネームMinnowの開発プロジェクトが立ち上がり、ドナルド・ワートナーがディスクドライブ開発のマネージャーに、ハーバート・トンプソンがディスクメディア開発のマネジャーに任命され、エンジニアのウォーレン・ダルジール、ジェイ・ブレント・ニルソン、ラルフ・フローレスらが開発チームに参加した。開発中はこのディスクをメモリーディスクと呼び、直径8インチの柔らかいディスクで製作し、リードオンリーで80キロバイトの記憶容量があった。最初のディスクは裸だったが、汚れが深刻な問題を招くため、埃を除去できるよう不織布による内張を貼った樹脂製のエンベロープに入れた[9]。System/370は1970年に発表され、そのフロッピーディスクは読み取り専用であった。

更にIBMはこの新しいデバイスの読み書き可能なドライブとメディアを、2835ストレージ制御装置のプログラムロード部の形で「IBM 23FD」として1970年に発表し1971年に販売して、その後ほとんどのSystem/370処理装置やその他のIBMの製品で標準装備品として販売した。当初IBMは市場に配布するブートディスクを書き込むためにコードネーム「マカレル」という別のデバイスを使っていた[9]。

フロッピーディスクの米国特許 #3,668,658[10]は1972年6月6日にラルフ・フローレスとハーバート・トンプソンによる発明として出願された。フロッピーディスクドライブの特許#3,678,481[11]は1972年7月18日にウォーレン・ダルジール、ジェイ・ニルソン、ドナルド・ワートナーの発明として出願された[nb 3]。

アラン・シュガートはIBMを退職してMemorexに転職し、1972年にチームを率い、世界で初めて読み書き両対応となるフロッピーディスクドライブであるMemorex 650を発売した。650は1セクタ448バイト、8セクタ50トラックで175KBの容量があった。Memorexのディスクはセクタが固定されており、最外周(トラック00の外側)に8つのセクタホールと1つのインデックスホールを開け、各データセクタの開始位置とトラックの開始位置を同期できるようになっていた。Memorexの最初期のディスクはハードセクターで、セクタ数が8、16、32のいずれかの固定となっており、ディスクハブの周りに物理的に穴を開けてマーキングしたため、ドライブとメディアの形式が異なると互換性がなかった。

シュガートが1973年に設立したシュガート・アソシエイツは8インチフロッピーディスクドライブ市場を独占する企業となった。SA800の形状とインターフェイスは業界の事実上の標準規格となった。

IBMは同社のパンチカード(キーパンチ)データ入力装置を置き換えることを目的に、読み書き両対応のフロッピーディスクとして同社初となる33FDを3740データ入力システム(コードネームIGAR[9])の一部として1973年5月に発売した[12]。メディアはディスケット1として別途販売され、テフロン加工された不織布の内張を採用して長寿命を実現した。メディアメーカーのインフォメーションターミナルズ社(現三菱ケミカルメディア)は1976年に磁性面本体にもテフロン加工を施すことによりさらに信頼性を高めた[13]。

新システムではソフトセクタ方式のフォーマットが採用され、1枚のディスクに最大250.25KBを保存できた。ディスクは26セクタ77トラック(計2002セクタ)に区分けされ、1セクタ当たり128バイトの容量があった。このフォーマットは多数のディスクメーカーに採用され、小容量のデータ移動用メディアとして間もなく一般的になった。このフォーマットは後に片面単密度(SSSD)と呼ばれた。このサイズは2000枚のパンチカードに相当するデータを記録できるものとして定められた。

1970年代にマイクロコンピュータが登場すると8インチフロッピーは数少ない「高速・大容量」デバイスの1つとして見なされるようになったが、個人や自営業者が気軽に買えるものではなかった。マイクロコンピュータ用オペレーティングシステムのCP/Mは最初は8インチディスクで販売された。しかしマイクロコンピュータの黎明期はディスクドライブのほうがまだ本体よりも高価であり、当時はカセットテープを代わりに使うことが多かった。

IBMは1976年に500KBの両面単密度(DSSD)フォーマットのディスクを発売し、1977年に1.2MBの両面倍密度(DSDD)フォーマットのディスクを発売した[14]。

バローズの1MBフォーマット等のその他の8インチフロッピーのフォーマットはどの市場にも受け入れられなかった。

1978年の終わりの時点で一般的なフロッピーディスク1枚の値段は$5(2023年時点の$23と同等)から$8 (2023年時点の$37と同等)だった。1978年におけるメディア全種の市場規模は$1億3500万、ディスクドライブは$8億7500万だった[15]。

シュガート・アソシエイツが開発した8インチフロッピーディスクドライブのインターフェイス規格は50ピンで、交流電源が直接スピンドルモーターを常時回転させていた。後期のモデルは直流モーターで、モーターの回転と停止を制御するための信号が追加された[16]。

5.25インチミニフロッピーディスク

要約

視点

当時デスクトップ用のワードプロセッサを開発していたワング・ラボラトリーズのアン・ワングは、1976年にシュガートアソシエイツのジム・アドキソンやドン・マッサーロが出席した会議で、8インチディスクはワープロ用には大きすぎるし高すぎ、ディスクドライブ装置は$100くらいであるべきだと話した。

マッサーロによると、アドキソンはディスクの小型化を提案し、ワングとの会議に先立ち段ボールでモックアップを作り始めた。ジョージ・ソルマンは当時存在していたテープドライブの平均的な大きさにすることを勧めた[17]。ボストンのバーでワングと出逢い、適度に小型化して欲しいと言われ、ワングがカクテル・ナプキンを指さしたことで物理的なサイズが決まったという話は都市伝説であり[18]、そのような出逢いはなかった[17]。

このサイズの新しいディスクは95.5KBの容量があり、後に5本のトラックを追加して110KBに増えた[17][19]。5.25インチディスクドライブは8インチよりも劇的にコストが下がり、間もなくCP/M機に普及し始めた。

シュガートが最初に販売した5.25インチドライブは片面35トラックのSA-400で、初期のマイクロコンピューターに広く普及し、34ピンのインターフェイスは工業規格化された。ハードセクタ式とソフトセクタ式の両方に対応し、容量は単密度で90KB、倍密度で113KBだった。ディスクドライブは1976年後半に$400で、ディスク10枚入りの箱が$60で発売された。この新しい小さなディスクは瞬く間に普及し、1978年には10社が5.25インチドライブを製造していた。シュガートはピーク時には1日に4000台のドライブを製造していたが、その栄光は長続きせず、1980年代末には会社の経営が悪化した。80トラック対応ドライブがなかなか安定動作せず、競争が激化し、複数の大きな取引を逃したことなどが影響した。1982年にアルプスドライブと呼ばれるスプリング式のイジェクト機構を備えた上にコストも安い競合他社製品へアップルが乗り換えたほか、IBMはIBM PC用ディスクドライブの供給元をタンドン一社に絞った。1977年にゼロックスに買収され、1985年にディスクドライブ市場から撤退し[20]、シュガートのブランド名は他社に売却された。

1978年にはI.T.C.(後のバーベイタム)が推定$1億3500万のフロッピーディスク市場で35%のシェアを誇り、5.25インチディスクはバルクの場合で1枚$1.50(2023年時点の$7と同等)で販売された[15]。

AppleはSA-400ディスクドライブ装置を仕入れ、アップルカスタムのコントロール基板を付け、アップルのロゴが入ったケースに入れ、ディスクIIドライブに組み込んで販売した。スティーブ・ウォズニアックはグループコードレコード方式(GCR)を開発し、標準の90/113KB(1S)よりも大容量の140KBを実現したが、ディスクIIが発売された直後に160KBの容量がある倍密度方式(1D)のコントローラーが値下がりした。GCRはソフトウェアでトラックとセクタの位置を検出することによりハードセクタ方式のディスクもインデックスホールも不要だった。

コモドールも独自にGCR方式のドライブを開発して発売したが、アップルのフォーマットとは互換性がなかった。タンディはシュガートSA-400の在庫を抱えていたため、85KBしかない標準規格のフォーマットをそのままTRS-80用のディスクドライブとして採用した。

初期のドライブは片面だったため、両面用のディスクを買い、裏返して使えるよう反対側にも書き込み禁止スロットとインデックスホールの穴を自分で開ける節約テクニックが流行した(米国では裏返すことをフリップと言うことから、このテクニックはフリッピーディスクと呼ばれた)。片面用のディスクドライブは片面フロッピーを用いることを想定して設計されているため、この方法はリスクが高いと言われていた。

よく言われる理由として、裏返すとディスクが想定とは逆方向に回転し、磁性面のホコリを除去するはずの不織布がホコリを集めてしまい、ヘッドに引き寄せられてしまうとされた[21][22][23]。

ハードセクタ式のディスクは8インチでは広く普及したが、5.25インチでは全く普及せず、最後までハードセクタ式に拘っていたノーススターは1984年に倒産した。

タンドンが1978年に両面ドライブを発売して容量が倍になり、さらに倍密度フォーマット(2D)の登場により360KBまで容量が増えた[nb 4]。

1979年には77トラックの5.25インチドライブも存在し、CP/M機などのビジネス用パソコンで普及したほか、コモドールが発売していたディスクドライブの一部もこれに対応していた。

1980年代初期にはコンピュータ関連技術の進歩とコストダウンが進み、ソフトセクタ式の倍密度フォーマットが一般化した。さらに高さ半分のコンパクトなディスクドライブが登場したほか、両面ドライブが登場し、倍密度倍トラック(2DD)の80トラックに対応したドライブも登場した。ただし価格が高いため大半のホームコンピューターには片面ドライブを装備するのが普通である状況が続いた。

1970年代から1980年代はフロッピーディスクドライブがワープロやパソコンのメインの外部記憶装置だった。当時はハードディスクが搭載されていなかったため、OSはフロッピーから起動するのが普通で、起動したらOSが入ったディスクを取り出してアプリケーションが入ったディスクに交換していた。一部のマシンは2台のディスクドライブを装備して、OSを入れたままアプリを使ったり、フロッピーから別のフロッピーにデータをコピーしたりしていた。1980年代初期には倍密度倍トラックの96トラックに対応した9セクタの2DDドライブが登場し、容量が720KBに増えた。DECのRainbow-100、DECmate-II、Pro-350などで使える独自のRX50[24]というフォーマットも別に存在した。これは片面96トラックで1トラックに10セクタを詰め込むことにより400KB[nb 5]の容量があった。

IBMのPC DOSとマイクロソフトのMS-DOSはオリジナルのIBM PCが発売されたときに最初からフロッピーディスクをサポートしていた。1981年にリリースされたPC DOSのバージョン1.0は片面160KBの1Dフロッピーだけをサポートした。翌年のバージョン1.1は両面320KBの2Dディスクに対応した。1983年にリリースされたDOS 2.0では1トラックが8セクタから9セクタに拡張され、フォーマット時の容量が1Dで180KBに、2Dで360KBに増えた[25]。

IBMは1984年に発売したIBM PC/ATで5.25インチ高密度ディスクの2HDに対応した。5.25インチ2HDドライブは基本的には8インチドライブの小型版で、同じ回転速度とビットレートが用いられ、360KBのフォーマットに比べて3倍近い容量があったが、読み書きヘッドが小さくなったことにより古い5.25インチのドライブとの互換性に問題が生じた。

ラベルを除けば2HDディスクの見た目は2DDディスクと全く同一だった。これによりドライブは実際にディスクを読んでみるまでどちらのディスクが挿入されたのかを見分けることができなくなり混乱を生じた。そのため2HDドライブは2DDのディスクを2HDとしてフォーマットしてしまうことができてしまった。多少のセクタエラーが生じることはあるものの、たいていの場合は表面上動作しているかのように見えた。

高密度2HDフォーマットのディスクは保磁力の高い酸化膜コーティングの新技術を用いて作られており、これが問題だった。ソフトセクタ方式が標準になってからはヘッドを改良することでデータ密度を高めており、この時になるまではメディアの材質自体は基本的に1976年から変わっていなかった。メディアを2HDモードでフォーマットしたり書いたりするとき、2HD対応ドライブはヘッドの設定を変更してより強力な磁力を発するモードに切り替える。保磁力の弱い2DDのディスクに強い磁力を使って書き込みが行われると、強く磁化した酸化物の粒子が隣の粒子に影響を与えるようになった。この結果ディスク自身がディスクのデータを徐々に消していくこととなった。逆に2HDディスクを2DDでフォーマットしようとすると、保磁力の高いメディアは弱い磁力で書き込まれたデータをほとんど保持できず、高い確率でフォーマットが失敗した。3.5インチの2HDディスクはこの問題を回避するためディスクのカートリッジにメディアのタイプを見分けるための穴を追加し、ディスクドライブがメディアの種類を判断できるようにした。しかし3.5インチディスクの2DDと2HDは磁力が665エルステッドと720エルステッドで、5.25インチの300エルステッドと600エルステッドに比べると差が小さく[26]、3.5インチの2DDディスクを2HDディスクとしてフォーマットしても特に問題は生じなかった。

1980年代の後期になると5.25インチディスクは3.5インチに置き換わった。5.25インチドライブはまだ売られていたが、1990年代に入ると人気が衰えた。当時のパワーユーザーの多くは1980年代に発売されたDOS機や8ビットパソコンなどの3.5インチドライブを装備していないコンピュータを所有していたが、大ブームを巻き起こしたWindows 95は米国では3.5インチ版しか店頭販売されず、5インチ版を入手するには同封のクーポン券を郵送する必要があった。またMS-DOSが衰退してバージョン6.22から単体販売されなくなりパソコンの買い替えを強いられた。後に販売されたパソコンの大半は5.25インチドライブがオプションの周辺機器になった。1990年代中頃までには5.25インチドライブは事実上消滅し、3.5インチディスクが主流のフロッピーディスクになった。

Twiggyディスク

アップルはLisaを開発する際に新たなディスクのフォーマット(コードネームTwiggy)を開発しており、後に公式にFileWareと名付けられた。基本的には5.25インチディスクに近いが、Twiggyディスクの上側に書き込み用の穴がもう1つ開いており、ラベルは縦に貼られていた。このディスクドライブはMacのプロトタイプにも搭載されたが、結局はソニーが開発した3.5インチを採用することになり、Lisaの後継機やMacには搭載されなかった。このドライブは安定性が悪かったほか、アップルは意味もなく工業規格を無視するとの批判を受けた[27]。

3インチコンパクトフロッピーディスク

要約

視点

1980年代初期には5.25インチフロッピーの限界が明らかになってきていた。元々は8インチより小さく実用的であるように設計されたが、5.25インチドライブ自体が大きすぎたほか、記録メディアの品質が向上し、より小さい面積に同じデータを記録できるようになっていた。また別の問題として、5.25インチディスクは8インチディスクを小さくしただけのものであったことから、使い勝手については深く考慮されたことがなかった。薄い樹脂でできたケースは折り曲げると中のディスクを簡単に傷つけてしまい、解放部分から入ったゴミがディスク面に付着した。

2インチ、2.5インチ、3インチ、3.5インチなどの様々なフロッピーディスクドライブが様々な会社により開発された。これらはいずれも小型で硬いケースに入れられて書き込み禁止のスライドスイッチが付くという共通点があり、旧フォーマットに比べて優れているとされた。5.25インチのフォーマットは非常に広く普及したため、これらの新しいフォーマットが市場に割り込むのは非常に難しかった。Dysanやシュガートが3.25インチフロッピーディスクを販売し、遅れてソニーが3.5インチと3インチのフォーマットを販売したほか、次のような例も見られた。

- ブダペスト・ラジオテクニックに所属するハンガリーの発明家Marcell Jánosiが1973年に開発した3インチのBRG MCD-1[28][29][30][31]

- アップルIIディスク IIインターフェイスカード[32]互換フロッピーディスクドライブとして1982年に開発されたAmDisk-3マイクロフロッピーディスクカートリッジシステム[33][32]。

- 3インチフロッピーのミツミ・クイックディスク

3インチフロッピードライブ本体は日立、松下、マクセルが製造した[34]。この3社の連合以外で製造したのはティアックだけだった。同様にマクセル、松下、大同の3社だけが公式なメディアメーカーに挙げられた。ヤマハ、Amsoft、パナソニック、タンディ、Godexco、Dixonsなどのブランド品も流通したが、品質に疑問があるノーブランド品も流通した。

アムストラッドは8ビット機のCPCや、PCWの一部モデルに3インチ1D(180KB)のディスクドライブを搭載した。PCW 8512は2DD(720KB)のドライブをセカンドドライブに搭載し、PCW 9512などの後期モデルにはファーストドライブにも2DDのドライブを搭載した。アムストラッドはシンクレアからマイコンの権利を買収すると、その流れを継承してZX Spectrum +3に1D(180KB)のドライブを搭載した。Oricの8ビット機Atmosにも3インチフロッピードライブが搭載され、後に旧機種のOric-1も3インチをサポートした。

全ての3インチディスクは最初から両面で、片面ドライブの所有者は裏返して使えるように設計されていた。ディスクの表と裏を示すA面とB面は完全に独立していたが、片面ドライブは上面だけにアクセス可能だった。

ディスクの容量は主流で安価な5.25インチのフロッピーよりも少なかった。1Dで180KB、2Dで360KB、2DDで720KBだった[35]。5.25インチや3.5インチのディスクと異なり、3インチディスクは裏返して使うことがあらかじめ想定されており、2つの独立した書き込み禁止スイッチがあった。またハードケースにより信頼性が高まった。

3インチドライブはまた、Tatung Einstein、特定の国で発売されたMSXの一部機種、携帯パソコンのGavilanや松下のマイブレーン3000、ヤマハMDR-1など、無名のマイナー機種やCP/M機で採用された。

この形状は非常に複雑な構造が災いし、価格が高いことが大きな欠点だった。しかしMacintosh 128Kに3.5インチドライブを採用するよう ソニーがアップルを1984年に説得することに成功したことで、3.5インチドライブがデ・ファクト・スタンダードとなるとっかかりが訪れた。

ミツミのクイックディスク

ミツミ電機のクイックディスクも3インチの形状だった。クイックディスクには2.8インチ、3×3インチ、3×4インチのバリエーションがあった。ミツミはこの装置をOEM供給し、購入した機器メーカーが独自のカスタマイズを加えることを前提としており、ディスクのサイズや容量に差異があった。クイックディスクは2.8インチの磁気メディアを用い、切り取り式の書き込み禁止タブを両面につけ、スピンドルへの固定を安定させるためにセンタースピンドルの近くにシースルーホールを開けた。任天堂は2.8インチの磁気ディスクを3×4インチのケースに入れ、他メーカーは同じディスクを3×3インチの正方形のケースに入れた。

クイックディスク最大の成功例は任天堂のファミリーコンピュータ ディスクシステム(FDS)である。FDSはプラスチックのカバーが付いた3×4インチ仕様のミツミ製クイックディスクで、ディスクカード(米国ではディスクシステムカード)と呼ばれた。大半のディスクカードにはメディアを汚れから守るためのカバーがなく、後に発売された5本のスペシャルシリーズに限り保護シャッターが付いた[36]。

ワープロのSmith Coronaは3×3インチ仕様のミツミ製3インチクイックディスクを広く採用した。Smith Coronaのディスクは2.8インチDataDiskと呼ばれ、ケースのサイズではなくケース内部のディスクの直径を示した。

クイックディスクは1980年代に複数のMIDIキーボードやMIDIサンプラーでも採用された。主に次のような機種が採用していた。サンプラーのRoland S-10[37]とMKS100、Korg SQD1、MIDIシーケンサーのKorg SQD8[38]、赤井電機が1985年に発売したS-612 MIDIサンプラー用のMD280ディスクドライブ[39][40][41]、赤井X7000/S700(ラック版)[42]とX3700[43]、Roland S-220[44][45]、ヤマハMDF1[46]MIDIディスクドライブ(シンセサイザーのDX7/21/100/TX7やドラムマシンのRX11/21/21L、MIDIシーケンサーのQX1、QX21、QX5などに対応)。

1980年代はまだ5.25インチドライブは非常に高価で、ミツミ製クイックディスクはマイナーな8ビットパソコン用の安価な代替案として価格競争力があった。クイックディスクのドライブとしては主に次のようなものがあった。French ThomsonのMSXパソコン用クイックディスクドライブのQDM-01[47]、カシオQD-7[48]、シャープMZ700&MZ800用の周辺機器、大宇/ダイナデータのMSXパソコンDPC-200用クイックディスクのDPQ-280[49][50]、Dragon 32/64、ZXスペクトラム用周辺機器のクレッセントクイックディスク128、128i、256[51][52]、同じくZXスペクトラム用周辺機器のトリトンクイックディスク[52][53]。

スペクトラムの世界FAQ[54]によるとドライブには様々なサイズがあり、クレッセントの製品は128KBから256KBで、トリトンの製品は1インチ4410ビットの密度があり、データ転送速度は101.6キロビット/秒で、2.8インチの両面ディスクを採用し、片面最大20セクタ、1セクタ2.5KBで、最大容量は1枚あたり100KBだった。

クイックディスクは通常、レコードのようにディスクに沿ってらせん状に繋がった1本のトラックが作られ、ヘッドが連続的にデータを読めるようになっている[53]。この事からランダムアクセス可能なディスクドライブよりもカセットテープと比較されることが多かった。[55]

3.5インチマイクロフロッピーディスク

要約

視点

ソニーは1980年に3.5インチフロッピーディスクを開発し、1981年に発売した英文ワープロのシリーズ35[56]に2台のドライブを標準搭載して発売した[57]。標準規格では90mmフレキシブルディスク[58]が正式名称となっており、マイクロフロッピーディスクとも呼ばれた。8インチや5.25インチのディスクは薄い樹脂製の袋に収められていたが、プラスチック製の硬質なケースを採用した[59]。3.5インチ(外径90mm、内径25mm)のサイズは、ソニーのプロジェクトリーダーだった中山正之が「えいやー」と決めたもの[60]で特に大きな理由は無く、そのまま標準規格に採用された。

ソニーはワードプロセッサーを開発[nb 6][61]するにあたり小型のフロッピーを売りの1つにする[62]計画だった。また当時標準だった250KBの5.25インチディスクに比べて4倍の容量を持つ1MBのディスクを目指した[63]。磁性体を5.25インチで採用されていたガンマヘタイトから、より高密度なコバルト・ガンマ酸化鉄に変更し[nb 7][64]、データ更新時の磁気の消し残りを解消するため、磁性体の塗布厚を薄くした[65]。密度は従来の従来48TPI (Track par Inch) から135TPIに向上した。磁気ヘッドはビデオテープレコーダーのヘッドに用いられていた技術を応用して新規に開発された[66]。

さらに8インチ/5.25インチよりも剛性と信頼性を高めるため、高コストではあるが比較的強靱な厚さ3.3mmのプラスティック製のケースを採用した[67]。固いケースを採用したことによりドライブ内部で外からディスクを圧迫して押さえることができなくなったため、ケース内部に「リフター」と呼ばれる板バネを付けてディスクを押さえた[68]。またヘッド部にシャッターを設けて異物がケース内部へ入らないようにした[69]。初期のディスクはシャッターの開閉は手動であり[nb 8][70]、挿入前に手で開け、排出後に手で閉める必要があったが、利用者からの不満の声を受けて自動開閉式に改められた[71]。

またやはりコストは増したがディスクのセンター部に金属製のハブが設けられ、ドライブはそれをチャックするシステムとした。これにより従来よりチャッキングの精度を上げると同時に、チャッキングを片面からのみ行うことによりケース中央の穴を片面に限定でき、異物の混入を防げるようになった[72]。またドライブ側もチャッキングに要する部品を片面のみに限定することができるため、ドライブの薄型化にも貢献した[72]。

1980年末に「シリーズ35」が発表されると、ワープロ本体よりも3.5インチフロッピーディスクのほうが注目を集め、翌年5月にはプロジェクトリーダーがフランスのIEEEで学会発表した[73]。またソニーはディスクの普及のため、はじめてOEM供給する方針を打ち出したが、当時採用したのは1社だけだった[74]。ソニーは1982年に発売したパソコンのSMC-70にも3.5インチドライブを搭載した[75][76]。また同年にヒューレット・パッカードが3年間で27万台の供給を受ける契約を締結[77]し、HP-150に搭載した。

1982年に米国で業界団体のマイクロフロッピー・スタンダード・コミッティ(MIC)が設立され、ソニーもオブザーバーとして参加した[78]。 ソニーはこのコミッティからの依頼を受け、以下の改良を行った。

ソニーがこの3点を変更したことを受け、コミッティは全米規格協会 (American National Standards Institute: ANSI) に3.5インチ規格を提案し[80]、1984年にはISO会議で規格が承認された。

この新仕様に対応した片面ドライブが1983年上半期に発売され[81]、そのすぐ翌年に両面対応ドライブが発売された[82]。アップルコンピューターは1984年に新発売したMacintoshシリーズでこのフォーマットを採用した[83][84]。続けてアタリが新機種のST系で、コモドールがAmigaで採用した。1988年までに3.5インチディスクの販売枚数は5.25インチを超えた[85]。南アフリカではフロッピーと呼ばれていた5.25インチディスクと区別するため、3.5インチディスクをスティッフィー [nb 9]と呼んだ[86][87]。

"3.5インチディスク"や"3+1⁄2インチディスク"という呼び方は長方形の片側90mmである実際の寸法に近い値として採用された。ディスク本体の直径は85.8mm(3.38インチ)だった。

3.5インチディスクのケースにはしっかりとした金属製のスライドカバーがあり、ディスクドライブはカバーを開けて磁性面にアクセスするため、5.25インチディスクと比べ磁性面が不意な接触からしっかり保護されるという大きな利点があった。ディスクをドライブに挿入すると金属のカバーがスライドし、ドライブが磁性面にアクセスしてデータを読み書きすることができた。開発中の当初は正方形をしていたが、スライド式のメカニズムを加えることになり、長方形にすることで間違った方向へ挿入することが不可能なように改善された。

また終端抵抗が不要で、インデックスホールも不要などのような点でも、3.5インチドライブは競合する他のコンパクトディスク規格より優れていた。

このシャッターのメカニズムには問題がないわけではなく、古くなったり乱暴に扱われたディスクではシャッターが曲がってしまうこともあった。これにより完全に取れてしまったり(取れてしまうこと自体がディスクを傷つけることは無いが磁性面にゴミが付着しやすくなる)、最悪の場合はドライブの中に入り込んで取れなくなりディスクドライブを傷める可能性があった。

標準化案には他に3インチ、3.25インチ、4インチなどが提案されていたが、既にヒューレットパッカードやアップルが採用しておりデファクトスタンダードとなっている3.5インチフロッピーディスクが採用された[80]。ただし各種パソコンメーカーは5.25インチフロッピーディスクドライブをそのまま置き換えられることを期待していたのに対し、ソニーは既にワープロ用として3.5インチフロッピーディスクを販売していたため、トラック数は70と80、回転数は300rpmと600rpm、転送レートは250Kbit/secと500Kbit/sec、といった仕様が混在し、また接続ピンも5.25インチのドライブと互換性のある34ピンと、24ピンの二種類があった[88]。

進化

5.25インチディスクと同様に3.5インチディスクにもさまざまな改良が試みられた。アップルが1984年に発売したMacで3.5インチディスクドライブを採用する際に片面ながら容量を400KBに拡張した。

コモドールが5.25インチディスクで採用し、シリウスシステムテクノロジーのVictor 9000というIBM PCとは互換性がないMS-DOS機でも使われた、グループコードレコーディング(GCR)という記録方式がMacでも採用された。その後PC互換機でも片面3.5インチが採用されるようになり、容量は規格通りの360KBで、容量は5.25インチ両面ディスクと同じであるが、MFMという5.25インチとは異なる記録方式が採用された。GCR方式とMFM方式のディスクドライブや、そのドライブでフォーマットされたディスクは互いに互換性がなかったが、ディスク自体は物理的に同じだった。アップルは両面に対応した800KBのディスクを1986年に発売し、記録方式はGCRを継続した。その後まもなくIBMは720KBの両面倍密でMFM方式のディスクを携帯機のIBM PCコンバーティブルなどに採用し始めた。PC/AT互換機もこれに追従する一方、Amigaは同じディスクでMFM方式を採用しながら容量を1MB(フォーマット時880KB)に拡張する技術を使った。

8インチフロッピーディスクと互換性がある1.6MBの容量を持ったディスクへの要望が高まり、既に完成していた磁性体を薄く塗布する技術を用い、材料を変えずに未フォーマット時で容量1.6MBの2HDのディスクを1985年に発表し、1989年にISO 9529-1,2として規格化された[89]。

1987年に発売されたMFM方式の高密度フォーマットの2HDはフォーマット時で1.44MBの容量があった(フォーマット済み容量は一般的に1,474,560バイト[nb 10])。HDのディスクにはライトプロテクトノッチの反対側に穴が追加されていた。IBMはこのフォーマットを1987年に発売したPS/2シリーズに採用した[84]。アップルは1988年に発売したMacintosh IIxから2HDに対応し、2HD方式のフロッピーディスクドライブはまもなく全てのMacやPCで事実上使えるようになった。アップルのFDHD(高密度フロッピーディスク)ドライブはGCRとMFMの両方の方式に対応しており、PCのディスクを読み書きできるようになってPCユーザーとのファイル交換が比較的容易になった。アップルは間もなくこのディスクドライブをSuperDriveと呼んだ。アップルは2001年にも全てのフォーマットに対応したCD/DVDドライブでSuperDriveのブランド名を再利用した[90]。Amigaは2HDフロッピーの採用が遅れ、1992年にAmiga 4000を発売した。1.76MBの容量があり、またPC用の1.44MBや720KBのディスクを読み書きすることもできた。

アップルはソニーと共に3.5インチディスクドライブを初めて搭載した大手メーカーだったが、1998年に発売したiMacにはフロッピーディスクがなく、初めて標準搭載をやめたメーカーでもあった。

磁性体のさらなる改良により2.88MBの容量がある超高密度(2ED)方式が開発され、1991年にNeXTcubeやNeXTstation、IBM PS/2モデル57に採用されたが、2HDを大きく超える利点があるほどの大容量とは見なされず普及しなかった。

この後3.5インチフロッピーディスクは大いに普及し、1995年に年間約45億枚のディスクが、2002年に年間約14000台のディスクドライブが世界で販売された[91]。1993年頃からCD-ROMが普及し始めてディスクの生産枚数が減少に転じ、ディスクドライブも2002年をピークに生産台数が減少した。3.5インチフロッピーディスクドライブは2004年頃までに約1億台が生産された[92]。パーソナルコンピュータに標準で内蔵された期間が長かったため、ディスクの生産台数が減少した後もディスクドライブの製造はしばらく続いた[93]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.