Yves Guyot

homme politique, journaliste et économiste français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Yves Guyot, né à Dinan le et mort à Paris le , est un homme politique, journaliste, essayiste et économiste français. C'est un républicain anticlérical et un libéral, partisan farouche du libéralisme politique, du libéralisme économique et du libre-échange.

| Yves Guyot | ||

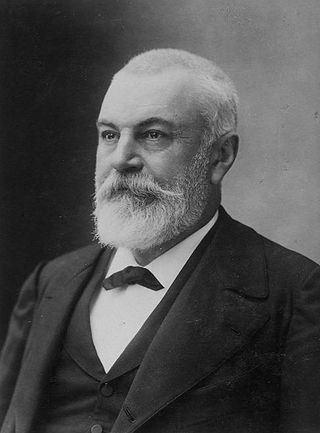

Yves Guyot photographié par Nadar au XIXe siècle. | ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| Député français | ||

| – 7 ans, 11 mois et 4 jours |

||

| Élection | 18 octobre 1885 | |

| Réélection | 6 octobre 1889 | |

| Circonscription | Seine | |

| Législature | IVe et Ve (Troisième République) | |

| Groupe politique | Extrême gauche (1885-1889) GR (1889-1893) |

|

| Ministre des Travaux publics | ||

| – 3 ans et 5 jours |

||

| Président | Sadi Carnot | |

| Président du Conseil | Pierre Tirard Charles de Freycinet |

|

| Gouvernement | Tirard II Freycinet IV |

|

| Prédécesseur | Pierre Deluns-Montaud | |

| Successeur | Jules Viette | |

| Conseiller municipal de Paris (Quartier Saint-Avoye) | ||

| – (4 ans) |

||

| Conseiller municipal de Paris (Quartier Notre-Dame) | ||

| – (4 ans) |

||

| Prédécesseur | Charles Martin | |

| Successeur | Xavier Ruel | |

| Biographie | ||

| Nom de naissance | Yves Prosper Guyot | |

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Dinan | |

| Date de décès | (à 84 ans) | |

| Lieu de décès | 6e arrondissement de Paris | |

| Nationalité | française | |

| Père | Prosper Guyot, avocat à Rennes | |

| Mère | Héloïse Daubes | |

| Conjoint | Héloïse Fontaine ( ou Fontane ? ), épousée le 30 mai 1883[1] | |

| Enfants | 2 filles, Marie et Yvonne | |

| Profession | Journaliste | |

| Distinctions | guy medal, de la Royal statistical Association de Londres | |

| Religion | Libre penseur | |

|

|

||

| modifier | ||

Il a été un conseiller municipal de Paris, un député et un ministre de gauche sous la IIIe République, avant 1914. Directeur d'un quotidien parisien, Le Siècle, de 1892 à 1903, il a collaboré à de nombreux périodiques et a animé plusieurs associations.

Biographie

Résumé

Contexte

Famille

Né le à Dinan, Côtes-du-Nord, il est le fils de Prosper Guyot, avocat à Rennes, et d'Héloïse Marie Daubès, fille d'un soldat de l'Empire. Son grand-père paternel Yves-Julien Guyot, avocat au barreau de Rennes en 1789, maire de Ercé-près-Liffré (1793-1802), conseiller général des Côtes-du-Nord et juge de paix achète en 1793 le château du Bordage à Ercé-près-Liffré[2]. Marié le 30 mai 1883 à Paris 6e arrondissement à Héloïse Louise Fontane, fille d'un charpentier, ils ont deux filles, Héloïse Marie et Yvonne Estelle[2].

Il est autorisé à prendre le nom de famille d'Yves-Guyot au lieu de Guyot par un jugement du tribunal civil de Dinan du [2].

Formation et début de carrière

Après avoir suivi ses études secondaires à Rennes, et avoir obtenu une licence de droit[3], il s'installe à Paris en 1864[2],[4]. Il devient agent général de la Société d'encouragement de la locomotion aérienne au moyen du plus lourd que l'air et secrétaire de rédaction de L'Aéronaute, revue fondée par Nadar[2]. Il collabore à divers journaux dont Le Courrier français et La Pensée nouvelle[2]. Il publie son premier livre en 1867, L'Inventeur, qui inaugure une longue série d'ouvrages traitant de sujets divers.

Engagement dans le camp républicain

À l'instigation de Léon Gambetta dont il a fait la connaissance en 1867[5],[6] et comme la loi de 1868 sur la presse supprime l'autorisation préalable pour les périodiques, il accepte de diriger le journal nîmois l'Indépendant du Midi à partir d' C'est alors un opposant du Second Empire finissant. Ses articles et son militantisme lui valent trois condamnations, dont une peine de prison d'un mois[7]. Evincé du journal à l'été 1869 car jugé trop combatif, il attaque en justice le gérant du journal[6][8]. Il collabore au journal Les Droits de l'homme, publié à Montpellier, et tente de lancer en 1869 un journal de la « démocratie radicale » dans le Gard[9].

Il rejoint ensuite à Paris les milieux républicains et va mener de front une carrière de journaliste, de publiciste et d'homme politique. Il est ainsi secrétaire d'un actif foyer de propagande républicaine, le comité antiplébiscitaire de la rue de la Sourdière, opposé au plébiscite du 8 mai 1870[7]. Parallèlement, il est admis en à la Conférence Molé-Tocqueville[10]. Du fait de son action en faveur de la République, il est arrêté en et brièvement emprisonné. Il est en prison au moment du 4 septembre 1870[11]. Il a été le témoin des deux sièges de Paris et de ce qu'il appela plus tard dans son livre La tyrannie socialiste (1893) « le spectacle lamentable des hommes et des choses » de la Commune, son « odieuse folie »[12]. Pour autant, il a été un partisan de la conciliation entre Communards et Versaillais. Il est en effet membre de la Ligue d'union républicaine des droits de Paris[13]et membre du Comité de l'équilibre républicain, dont il cosigne le manifeste électoral d'. Ce manifeste affirme qu'il faut « empêcher l'énergie de la Commune, née de la lutte, constituée par le combat de dégénérer en violence » et qu'il « faut des hommes qui, mettant les principes au-dessus de la lutte, assurent le respect des droits individuels que la République a toujours réclamés : liberté individuelle, liberté de la presse, de réunion, d'association, afin que la sécurité de nos adversaires démente leurs calomnies »[14].

Le journaliste

Il collabore au quotidien parisien Le Rappel lors de sa fondation, comme secrétaire de la rédaction[15]. Mais ce journal est suspendu en en vertu de la loi sur l'état de siège. Soutenu financièrement par le banquier radical Jules Mottu[16], il fonde alors et dirige à partir de La Municipalité, qui est l'organe des républicains radicaux du nouveau conseil municipal parisien[17]. Il collabore également à d'autres journaux de gauche comme Le Radical (1871-72)[18] et plus tard La Lanterne, de 1878 à 1889. Secrétaire particulier de l'industriel chocolatier et député républicain Émile-Justin Menier qu'il a rencontré en 1873[17], il a été rédacteur en chef de journaux financés par ce dernier: la revue bimensuelle la Réforme économique lancée en novembre 1875 puis le quotidien racheté en 1876 Le Bien public[19],[20]. Selon Guyot, ce journal réclame l'extension des libertés politiques, s'intéresse aux réformes économiques, est « guidé par la méthode scientifique » et étudie « avec un soin rigoureux » toutes les questions[21]. Émile Zola est son critique dramatique. Il a collaboré au Voltaire, qui a pris la suite de ce quotidien en 1878. Il a auparavant collaboré en 1876-1877 à un éphémère journal de combat, Les Droits de l'homme, avec ses amis Sigismond Lacroix, un ancien du Radical comme lui, et Henry Maret[22]. Un journal financé par Menier, même s'il s'en défend, et situé plus à gauche que le Bien public dont le ton est modéré malgré une équipe journalistique radicale[23]. Ce quotidien radical critique les républicains modérés comme Gambetta et attaque le gouvernement[24]. Les adversaires de Menier et de Guyot soulignent les lignes éditoriales différentes sinon contradictoires entre le Bien public et les Droits de l'homme pourtant rédigés par les mêmes hommes[25].

Guyot fait partie en 1881, à sa fondation, du comité de l'Association des journalistes républicains[26]. Il lui est arrivé auparavant de présider le banquet mensuel de la presse républicaine[27]. Comme nombre de journalistes de l'époque, ses articles l'amènent à se battre en duel[28]. Par exemple contre l'ancien préfet de police Louis Andrieux[29].

D'[30] à [31], il est le directeur politique du quotidien Le Siècle. Il considère un journal « comme une chaire d'enseignement supérieur, qui doit développer certaines doctrines, affirmer certains principes, fournir des documents et ne pas suivre, comme une bouée, les divers courants de l'opinion »[30]. De à , il met en place une formule originale: l'éditorial et les articles de réflexion quittent la « une » et sont placés en 3e page, afin « d'établir un journal conforme ( à ) la méthode scientifique » - « des faits d'abord, des opinions ensuite ». Mais la formule ne plaît pas aux lecteurs[32].

Il collabore en parallèle, de à l'été 1895, au quotidien républicain modéré Le Matin, qui l'a embauché en raison de ses convictions antisocialistes[33]. De au tout début de l'année 1898, il collabore au Journal des débats; il y dirige la partie économique[34]. Il continue de collaborer au Siècle après 1903. Il y tient une chronique économique hebdomadaire[35] et signe presque chaque semaine des articles de fond, sur des questions essentiellement socio-économiques. Il cesse cette collaboration en [36].

Quelques mois plus tard, en novembre[37],[38], il succède à Gustave de Molinari à la tête du Journal des économistes, lié à la Société d'économie politique. Il demeure le rédacteur en chef de ce périodique libéral jusqu'à son décès.

Il a été enfin le directeur à partir de 1911 de l'Agence économique et financière, qui deviendra plus tard L'Agefi. C'est alors une agence dotée d'un service télégraphique et téléphonique, spécialisée dans l'actualité économique. Elle fait paraître aussi un bulletin quotidien - c'est encore une autre tribune pour Guyot, qui y signe des éditoriaux - et des suppléments hebdomadaires. L'agence a été constituée en société anonyme au capital d'un million de francs[39]. À ce titre, il est cité par Boris Souvarine dans sa campagne dans L'Humanité fondée sur les archives de l'économiste libéral Arthur Raffalovitch - c'est un proche de Guyot; il collabore au Journal des économistes - au sujet de « l'abominable vénalité de la presse » et des emprunts russes d'avant-guerre: il a accepté en 1914 de publier dans son bulletin et dans un supplément des informations en provenance du ministère des finances russe, moyennant des abonnements souscrits par ce ministère[40]. Le supplément russe de l'agence est de même subventionné par les Russes durant la Première Guerre mondiale[41].

L'homme politique : de l'extrême gauche radicale au centre-droit

Il est élu conseiller municipal de Paris, du quartier Saint-Avoye (3e arrondissement), de 1874[42] à 1878 - il annonce fin qu'il ne représente pas, espérant être élu député à Bordeaux[43]. Il parvient à se faire réélire conseiller municipal en , dans le quartier de Notre-Dame (4e arrondissement)[44]. Il préconise alors la laïcisation de l'enseignement primaire[45]. Réélu en [46], il est en revanche battu en [47].

Après un premier échec à Bordeaux en - il était le candidat du parti radical[48] et un second en à Paris contre le ministre Pierre Tirard[49][50], il est élu député du 1er arrondissement de Paris en 1885 sur une liste patronnée par la presse radicale - La Lanterne[51] notamment - et par Georges Clemenceau[52]. Il siégea d'abord au sein de l'Extrême gauche en puis en dans le groupe parlementaire de la Gauche radicale[53].

Il est désigné en 1887 rapporteur général du budget[54] et élu vice-président de la commission du budget l'année suivante [55]. Il devient en 1889 ministre des Travaux publics dans le second gouvernement de Pierre Tirard[56]. Son beau-frère Paul Sébillot est son directeur de cabinet. Tirard est son ancien rival mais le cabinet qu'il constitue, mis en place trois semaines après la victoire du général Boulanger à Paris, a pour but de combattre le boulangisme. Or Guyot est hostile au boulangisme et soutient le système parlementaire[57]. « Je suis antiboulangiste, parce que le général Boulanger représente le coup d'état, la dictature et la guerre », écrivait-il en 1888[58]. La majorité des radicaux refuse de collaborer avec le gouvernement Tirard, condamne la participation de Guyot à ce gouvernement. Le propre journal de Guyot, La Lanterne, le désavoue[59],[60],[61].

Il est réélu en au scrutin uninominal contre un boulangiste modéré[62],[63]. Il est alors patronné par le comité républicain radical socialiste de l'arrondissement, même s'il fait désormais figure de radical modéré[64]. Il conserve son portefeuille ministériel durant trois années, jusqu'en 1892, dans le quatrième gouvernement de Charles de Freycinet. Il a la charge des transports et d'aucuns moquent son goût pour les inaugurations de ponts ou de voies ferrées partout en France, qui donnent lieu à des banquets, des discours, des remises de médailles[65]. Albert Millaud du Figaro s'en fait une spécialité dans des saynètes amusantes[66]. Comme ministre, il eut également la responsabilité de l'exploitation des mines. Il avait écrit en 1873 et publié en 1882 La Famille Pichot. Scènes de l'enfer social, roman consacré au monde de la mine dans lequel il dépeignait un accident de grisou, une grève et un patronat bonapartiste paternaliste et cupide, afin de montrer « les vices réciproques qui se placent en travers des solutions »[67]. Lui qui défend alors des thèses très libérales fait pourtant voter une loi-cadre sur la sécurité minière qui organise celle-ci sur une base paritaire et démocratique: des délégués à la sécurité seraient élus par le personnel pour discuter de cette question avec la direction[68]. Ce libéral se flatte en outre de n'avoir jamais demandé de « crédit supplémentaire pour insuffisance de prévision », ce qui aurait faussé l'équilibre du budget voté, pendant ses trois années au ministère[69].

Il perd son siège de député en 1893 : il se retire après le premier tour, battu par un républicain de centre-gauche rallié au radicalisme socialisant, René Goblet[70], en raison de sa forte opposition aux socialistes. Les milieux socialistes et syndicalistes de la Bourse du travail de Paris, qui disent se sentir attaqués par des propos incendiaires de Guyot prononcés à la Chambre en , le dénoncent[71],[72]. En outre, une partie de ses anciens soutiens radicaux s'est éloigné de lui et le combat désormais, l'accusant d'avoir renié son programme — à propos notamment de la révision de la constitution et de la séparation des Églises et de l'État[73]. On l'accuse aussi de s'être fait rembourser ses dépenses de voyages d'inaugurations lorsqu'il était ministre[74]. L'Intransigeant d'Henri Rochefort, un ancien du Rappel et des Droits de l'homme devenu boulangiste et nationaliste, l'attaque violemment; il l'accuse non sans approximations et erreurs d'être un renégat[75]. Guyot revient sur cette accusation dans Le Siècle (évocation de son Histoire des prolétaires de 1872)[76] et dans le premier chapitre de La Comédie socialiste (« Tentative d'annexion »), montrant qu'il n'a jamais été ni communard, ni socialiste et ne reconnaissant qu'une erreur, celle d'avoir accepté en 1885 et 1889 l'épithète radical-socialiste. Notant cependant que cette épithète était « peu compromettante » à l'époque - Le Journal des débats lui reprocha cependant d'avoir accepté l'investiture d'un « comité socialiste »[77] - et que le danger boulangiste l'emportait alors sur le danger socialiste. Quant à la polémique sur ses frais de voyage, il répond à raison qu'aucun député ne l'a interpellé à la Chambre sur cette question, que ses frais ont été déclarés, selon les usages[78].

Il est membre dans les années 1890 de l'Association nationale républicaine qui rassemble des républicains modérés et libéraux[79], et il appelle à la formation d'un « grand parti de gouvernement libéral »[80]. Il n'est pas candidat aux législatives de 1898 : aucun comité n'a souhaité le soutenir en raison de son antisocialisme intransigeant, de ses convictions hostiles aux protectionnistes comme Jules Méline, président du conseil, et de son engagement en faveur de Dreyfus[81]. D'autant qu'il est en froid avec les républicains libéraux à qui il reproche leur refus de s'engager pour le capitaine Dreyfus et leur tentation de s'allier avec la droite[82]. Il estime que le parti libéral « s'est suicidé en France par sa politique protectionniste, par sa politique de salut public dans l'Affaire Dreyfus, par sa faiblesse à l'égard des socialistes, par l'oubli des principes essentiels de la Révolution »[83]. Mais il entend vouloir poursuivre son œuvre pour l'établissement d'un parti libéral « qui ne soit ni clérical, ni socialiste, un parti qui représente la tradition des principes de 89 »[84].

Il échoue à nouveau à se faire élire député en 1902 ; il s'était porté candidat dans la circonscription de l'Inde française[85]. Il dénonce dans Le Siècle, avant et après le scrutin, la situation de cette colonie, l'irrégularité notoire des élections, les agissements frauduleux d'un conseiller général, Chanemougam, maître tout puissant de la colonie, et la validation de l'élection de Louis Henrique-Duluc, malgré les fraudes avérées[86]. De même, il est battu aux législatives de 1906 et 1910, à Sisteron[87]. Là encore, il dénonce le candidat élu, le radical-socialiste Antony Joly[88]. Lors de ces deux élections, il est le candidat d'un parti de centre-gauche auquel il appartient, l'Alliance républicaine démocratique[89].

Le Siècle qu'il dirigea approuva le programme de ce parti républicain laïc et libéral fondé en 1901[90]. La pensée de Guyot a influencé les thèses de ce parti[91]. Guyot a donné une conférence en sur la Séparation des Églises et de l'État, sous la présidence de Marie-Adolphe Carnot, président de l'Alliance et sous les auspices de ce parti, qui a publié la conférence[92]. Il participe aux banquets annuels du parti dans les années 1900[93]. On le trouve aussi aux banquets du Comité républicain du commerce, de l'industrie et de l'agriculture dans la première moitié des années 1900[94].

En , il figure au banquet de l'Action nationale républicaine, un cartel éphémère de partis politiques républicains de droite - l'Alliance démocratique n'y adhère pas - et de ligues présidé par le député François Arago[95]. Deux ans plus tard, Guyot, dans son Journal des économistes, estime que l'Alliance républicaine démocratique, qui a évolué vers le centre-droit, est « le groupe qui peut présenter le plus de garanties au point de vue politique ; (il faut donc) se rallier à lui, appuyer son action et faite voter pour ses candidats ». Il souligne toutefois les insuffisances de son programme[96].

Prises de position

Son biographe Jean-Claude Wartelle souligne que ses multiples prises de position, menées au nom de la liberté dans tous les domaines, sont celles d'un lutteur adepte des polémiques ayant une dimension personnalisée qui visent des individus incarnant des principes détestés dans le contexte de l'apogée de la presse d'opinion et du goût des journalistes et des hommes politiques pour ces polémiques[97]. Il s'en prit ainsi au préfet de police, à Jean Jaurès et à Jules Méline.

L'anticlérical

Dans les premières années de la IIIe République, alors que les républicains ne sont pas encore au pouvoir, il fait figure de républicain d'extrême gauche. Du fait de son adhésion au programme radical, de son hostilité aux droites de l'Ordre moral et parce qu'il est un libre penseur[98], anticlérical, dans une période où la question religieuse et la laïcité séparent la droite de la gauche. Auteur d'études sur les doctrines sociales du christianisme, publiées par la librairie anticléricale[99], il est membre d'une ligue anticléricale au début des années 1880[100]. C'est lui qui préside la dernière réunion anticléricale de Léo Taxil en 1881 ; il le présente comme un des successeurs de Voltaire et un champion de la libre pensée[101]. Il est initié franc-maçon[102] dans la loge L'École mutuelle le , à l'instar du directeur de La Lanterne, Eugène Mayer[103]. Il a fait partie d'autres loges et n'a pas exercé de responsabilités au Grand Orient.

Dans Le Siècle, il définit ce que doit être un libre penseur et un gouvernement laïc : « Un libre penseur, qui n'a pas de rapports avec son curé, n'a pas de contestation avec lui. […] Il a une tolérance d'autant plus grande qu'elle est empreinte d'indifférence. […] Si le prêtre est fanatique, le devoir du libre penseur est de ne pas l'être. Si le prêtre est sectaire, le libre penseur doit prouver sa supériorité morale par une tolérance dédaigneuse. […] Si nous voulons nous mettre à l'abri du cléricalisme dans nos lois […], nous devons être laïques dans nos mœurs […]. L'État n'a à s'inquiéter des questions religieuses que lorsqu'elles empiètent sur le domaine civil ou se mêlent à la politique. […] Nous croyons qu'un gouvernement ne doit jamais faire de politique de combat. Il doit faire une politique de défense quand les intérêts dont il a la charge sont attaqués. En matière religieuse, il ne doit faire ni une politique cléricale, ni une politique anticléricale, il doit faire une politique laïque »[104].

Société d'anthropologie de Paris

Ce matérialiste admirateur des Lumières adhère en 1874 à une autre société savante, la Société d'anthropologie de Paris (SAP) de Paul Broca, et la préside en 1900[105]. Il fait partie d'un petit groupe matérialiste et anticlérical au sein de la SAP, issu de la Ligue d’Union républicaine des Droits de Paris. Ce groupe a constitué une Société d'autopsie mutuelle, annoncée par Le Bien public de Guyot en 1876. Ses membres s'engagent à léguer leur dépouille à la SAP. Avec un autre député, Guyot obtient la loi du sur les libres funérailles. Au même moment, en 1886-1887, Guyot et ses amis du groupe matérialiste fondent une loge maçonnique, Le matérialisme scientifique[106].

Il a été en 1875 l'un des 24 membres fondateurs de l'École d'anthropologie, et son directeur de 1914 à 1920[107]. En 1888, il dépose une proposition de loi accordant la reconnaissance de l'utilité publique à l'école. La loi est adoptée l'année suivante[108].

En décembre 1902, il enregistre un message dans lequel il propose de s'interroger sur les conséquences des activités humaines sur son milieu et dans lequel il appelle toute personne ayant des renseignements sur cette question à les lui transmettre dans le but d'en faire une communication à la Société d’anthropologie de Paris[109]. Ce message a été enregistré à l'initiative de Léon Azoulay et se trouve être l'un des plus anciens documents enregistrés en français dans le domaine de l'écologie[110]. La communication qu'il souhaitait donner sur ce sujet semble ne jamais avoir eu lieu[111].

Célébrer la mémoire des philosophes des Lumières

Dès 1876, dans le journal Les Droits de l'homme, il est l'un des premiers à appeler à célébrer le centenaire de Voltaire pendant l'exposition universelle de 1878[112]. Ce centenaire a donné lieu à une querelle partisane[113], entre d'une part le camp catholique hostile à Voltaire et d'autre part le camp laïc désireux de célébrer la mémoire du philosophe des Lumières afin d'affermir une IIIe République encore mal assurée. Un comité du centenaire fut fondé en 1877, puis reconstitué en 1878. Mais le camp laïc se divise et deux comités concurrents se font face, le comité, modéré, de la Société des gens de lettres autour de Victor Hugo, et le comité central du centenaire de Voltaire (appelé aussi « comité Menier » car il est financé par le chocolatier Menier), composé d'anticléricaux matérialistes et radicaux[114]. Guyot, comme les autres conseillers municipaux parisiens radicaux, en est l'un des membres éminents ; il défend le « comité Menier » dans Le Bien public[115] et donne une conférence sur Voltaire, durant laquelle il dénigre la littérature romantique, et donc implicitement Victor Hugo[116]. Mais, malade, il ne put assister au banquet du organisé par le comité Menier. Ce dernier et Guyot y sont présentés comme les principaux organisateurs du centenaire[117]. En 1885 est inaugurée la statue de Voltaire sur le quai Malaquais. C'est Guyot, au nom du Comité du centenaire, qui la remet à la ville de Paris[118].

En 1883, Guyot propose au conseil municipal de subventionner l'exécution d'une statue de Jean-Jacques Rousseau[119] et de subventionner le comité du centenaire de Denis Diderot[120]. Il est d'ailleurs membre du comité du centenaire de ce philosophe des Lumières matérialiste. Si, malade à nouveau, il n'assiste pas au banquet organisé pour le centenaire en 1884, il prend part à l'inauguration de la statue de Diderot, sa maquette tout d'abord et la statue deux ans plus tard[121],[122].

Séparer les Églises de l'État

C'est un partisan de la séparation des Églises et de l'État, qui est au cœur du programme radical. Son programme électoral de 1881 mentionne ainsi cette séparation, la suppression du budget des cultes, la liberté absolue de conscience[123]. Il lance en 1885 dans La Lanterne un projet de séparation des Églises et de l'État[124]. L'année suivante, ce projet devient une proposition de loi, qu'il défend dans des réunions de francs-maçons[125]. Sa proposition consiste à régler cette question à l'échelle des communes: elle serait facultative et dépendrait des communes et des contribuables qui le souhaitent. Deux ans plus tard, il initie la fondation d'une Ligue pour la séparation des Églises et de l'État par les communes, liée au Grand Orient de France et présidé par lui[126].

Plusieurs autres parlementaires, souvent membres de la gauche radicale et/ou francs-maçons, et conseillers municipaux de Paris s'y associèrent, comme Jean-Baptiste Antoine Blatin, Philippe Émile Jullien, Georges Martin (franc-maçon), Léon Donnat (vice-présidents), Camille Jouffrault (secrétaire général), Paul Barbe (trésorier). 39 autres députés siègent à son comité directeur, tels Arthur Ballue, Charles Beauquier, Jean Chantagrel, Ferdinand-Camille Dreyfus, Gaston de Douville-Maillefeu, Fernand Faure, Louis Guillaumou, Severiano de Heredia, Bernard Montaut, Martin Nadaud, Antoine Révillon, Jean Placide Turigny, Adolphe Turrel, Amédée Martinon de Saint-Ferréol, Maurice Vergoin, Albert Viger, etc. Ainsi que des publicistes ou directeurs de journaux, comme Eugène Mayer de La Lanterne[127]. Elle fut cependant éphémère; elle ne résista pas à la tempête boulangiste qui divisa les radicaux.

Au temps de l'affaire Dreyfus, il préconise dans Le Siècle la suppression du Concordat et ce qu'il appelle la « concurrence religieuse ». Il appelle à « décatholiciser la France » et estime le protestantisme supérieur au catholicisme hostile aux libertés[128].

Le complot jésuite

Lors de l'affaire Dreyfus, Guyot dénonce la « conjuration qui, inspirée par les jésuites, a pour instrument la démagogie boulangiste et antisémite »[129]. Il polémique dans Le Siècle avec Ferdinand Brunetière[130] au sujet de Dreyfus, mais aussi de Voltaire. L'affaire Dreyfus dépasse selon lui le cas du capitaine ; elle oppose tous ceux « qui tiennent la loi en mépris, qui n'ont foi que dans l'infaillibilité d'autorités providentielles […] ayant pour appui une démagogie cléricale encadrée dans un État-major dépendant du Vatican et du Gesù » [allusion aux jésuites qu'il abhorre] à ceux qui « croient à la prédominance de la loi sur l'arbitraire, qui veulent l'application loyale de la République parlementaire et libérale. […] En un mot, la lutte est entre l'absolutisme théocratique […] et la Révolution française »[131]. C'est pourquoi Le Siècle lance en une pétition pour l'expulsion des jésuites[132]. Guyot se dit persuadé de l'existence d'un complot des jésuites`, qui sont « une association de malfaiteurs », contre la République[133]. C'est que Guyot demeure franc-maçon[134], anticlérical[135] et libre penseur ; il adhère à sa fondation en 1901 à l'Association nationale des libres penseurs de France[136]. Le Siècle offre alors à ses lecteurs des brochures anticléricales[137].

Il félicite le très anticlérical président du conseil Émile Combes d'avoir eu « le courage d'appliquer » les dispositions concernant les congrégations de la loi sur les associations du [138]. Avec le soutien de l'Association des bleus de Bretagne, il a appelé le gouvernement à réprimer l'agitation cléricale des Bas-Bretons opposés à l'expulsion des congrégations[139]. Ce libéral anticlérical dénie au clergé et aux cléricaux l'utilisation de l'argument de la liberté de l'enseignement qu'ils mettent en avant face aux républicains[140].

L'opposant à la préfecture de police et à la police des mœurs et le féministe

Il participe comme tel à la campagne des républicains parisiens contre la préfecture de police de Paris. Tout d'abord contre la police des mœurs, chargée de la réglementation de la prostitution en France, dont il dénonce l'arbitraire et les méthodes dans un article du quotidien Les Droits de l'homme en , ce qui lui vaut six mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende[141],[142] et provoque la disparition des Droits de l'homme. Il mène ses attaques au conseil municipal[143]. Ainsi que dans des meetings[144]. Il rencontre l'abolitionniste britannique Josephine Butler, à la tête d'une Fédération abolitionniste internationale qui paye son amende[103], et partage son combat, même si des divergences de fond les opposent[145]. Il ne se situe pas en effet sur le terrain de la morale, mais sur celui des droits. Il mène en effet ses attaques au nom de la légalité[146], de la liberté individuelle, de l'égalité devant la loi, de l'égalité entre hommes et femmes, des grands principes de 1789 et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et contre la prétention de l'État de règlementer la prostitution. Guyot est alors en matière de prostitution un abolitionniste libéral, hostile aux maisons de tolérance[147]. Guyot est désigné en 1877 vice-président d'une association britannique que Josephine Butler a contribué à fonder, la Personal Rights Association (en)[148].

Après avoir purgé sa peine de prison à la prison Sainte-Pélagie[149] à partir d', Guyot lance une nouvelle campagne contre la préfecture de police à partir d'octobre 1878 dans les colonnes de La Lanterne, dans des articles anonymes ou signés le « vieux petit employé »[150]. Il fustige une nouvelle fois la police des mœurs[151], s'en prend à l'incompétence des policiers, à leurs méthodes violentes, dénonce des malversations, et sur un terrain plus politique, la présence de bonapartistes parmi les hauts dirigeants de la préfecture. Ce qui aboutit en à un procès visant le journal. Ainsi qu'au départ de chefs de service de la préfecture, et à la démission du préfet de police Albert Gigot et du ministre de l'intérieur Émile de Marcère[152],[153]. Mais ces « changements de personnel ne suffisent pas : ce sont les institutions qu'il faut détruire » selon Guyot, qui appelle à démolir cette « Bastille moderne » qu'est la préfecture de police[154]. Ses attaques contre la police des mœurs participeront à la dissolution de celle-ci en 1881[155]. Elle survit toutefois sous une autre forme.

Sa dénonciation de la toute-puissance de la préfecture de police s'inscrit dans les débats sur l'organisation municipale de Paris. Guyot, aux côtés de Sigismond Lacroix et d'Henry Maret, a fait partie d'une commission du conseil municipal sur cette question, qui a débouché sur un projet d'autonomie communale voté en . Il consacre à cette question une brochure publiée en 1883, L'organisation municipale de Paris et de Londres, présent et avenir.

Il a continué son combat contre la police des mœurs, toujours au nom de la liberté. Combat élargi au féminisme. C'est que ce libéral est aussi féministe[156], ami de Maria Deraismes, membre de la Ligue française pour le droit des femmes[157]. Fondée en 1887, l'éphémère Association pour la défense des droits individuels qu'il préside et dont sont membres des députés comme Henry Maret ou Fernand Faure aux côtés de femmes comme Émilie de Morsier soutient dans son programme que « la femme doit posséder les mêmes droits que l'homme, et la femme mariée les mêmes droits que son mari », que « les règlements de police qui violent la liberté des femmes doivent disparaître, comme entachés d'injustice et d'immoralité » et enfin que « les femmes doivent être acheminées peu à peu vers les droits politiques »[158]. En 1887, il est l'auteur d'une timide proposition de loi — repoussée sans débat — pour admettre les femmes à l'état-civil ou à l'électorat aux prud'homme[159].

Il préside la branche française de la Fédération abolitionniste internationale[160] et préside des meetings [161]. Il évoque encore dans Le Siècle la question de la prostitution et de la police des mœurs [162]. Il y oppose les abolitionnistes aux réglementaristes[163].

S'il a soutenu le gouvernement de défense républicaine de Pierre Waldeck-Rousseau, il a déploré son appui donné à la police des mœurs[164]. Son souhait de participer à la commission extraparlementaire dite du régime des mœurs est exaucé par le président du conseil Émile Combes. Il y travaille de 1903 à 1907 aux côtés de trois autres membres de la Fédération abolitionniste, dont son ami le docteur Louis Fiaux et la féministe Avril de Sainte-Croix, secrétaire générale de la branche française de la Fédération, qui a collaboré au Siècle sous le pseudonyme de Savioz[165]. « Au bout de 31 ans, (il) a la satisfaction de voir une commission officielle adopter les principes qu'(il) n'a cessé de soutenir »[166]. En 1904, il saisit le comité central de la ligue des droits de l'homme à propos de rafles policières nocturnes, pour dénoncer leur illégalité[167]. En 1910, il accepte de témoigner au procès de Gustave Hervé, alors que ce dernier est un agitateur socialiste révolutionnaire et le directeur de La Guerre sociale, contre la police des mœurs, qu'il juge toujours « abominable »[168].

À la veille de la Première Guerre mondiale, il est élu à l'unanimité pour remplacer James Stewart, décédé, à la présidence de la Fédération abolitionniste internationale[169]. La guerre a prolongé son mandat de trois ans ; il quitte la présidence en 1920[170].

L'opposant à l'internement abusif des fous et à la colonisation

À partir du printemps, et surtout d', il passe de la défense des prostituées à celle des fous : il commence une autre campagne de presse, avec la publication de ses « Lettres de l'infirmier » dans La Lanterne, contre les asiles d'aliénés, contre les pratiques arbitraires d'arrestation et les internements abusifs des fous. Elle eut moins de retentissement que la campagne précédente qui lui a apporté une notoriété certaine[171],[172].

En 1884, il fait paraître dans La Lanterne des lettres hostiles aux conquêtes coloniales, publiées en volume l'année suivante sous le titre Lettres sur la politique coloniale[173],[174]. Un adversaire, Andrieux, souligne en 1889 qu'il est devenu ministre d'une République qui a conquis un empire colonial[175]. C'est que Guyot estime qu'un État ne devrait pas conquérir des colonies mais qu'il n'est pas dans son intérêt de s'en défaire une fois qu'elles sont conquises[176].

Le dreyfusard

Ce libéral légaliste attaché aux droits individuels s'engage en faveur du capitaine Dreyfus[177], ce qui lui fait manquer de peu d'être incarcéré. Il affirme dans Le Siècle en 1894 que le jury du conseil de guerre ayant condamné Dreyfus est « une institution barbare »[178]. Il se flatte par la suite d'avoir dirigé le seul journal parisien ayant émis des réserves sur le verdict dès 1894[179]. Il s'indigne à la fois de la campagne antisémite et des anomalies du procès dans sa loge maçonnique Le Matérialisme scientifique[180]. Il critique et rejette l'antisémitisme[181], dont il rend les jésuites responsables[182];, dénonce la campagne de presse haineuse de Édouard Drumont et de Henri Rochefort[183] ; voit d'un bon œil les démarches d'un Auguste Scheurer-Kestner[184] ; nourrit des doutes sur la culpabilité de Dreyfus et se dit convaincu de son innocence à partir de la fin de l'année 1897, ce qui l'amène à publier l'acte d'accusation du capitaine en , pour mettre en valeur ses « accumulations d'affirmations d'un monstrueux grotesque »[185].

Guyot proclame l'innocence de Dreyfus dans son journal le , et écrit que « l'affaire est un crime judiciaire dont ne se relèvera jamais la justice militaire si les chefs de l'armée persistent à vouloir le couvrir »[186]. Il a commencé sa campagne en faveur de Dreyfus une semaine avant le célèbre « J'accuse…! » de Zola[187]. S'il mentionne peu l'écrivain à la suite de ce dernier article, Guyot finit par louer l'engagement d'Émile Zola, qu'il connaît depuis les années du Bien public[188]. Guyot témoigne à son procès. Il est assailli sur les marches du palais de justice par une petite bande de nationalistes emmenés par Jules Guérin[189]. En mars 1899, un comité présidé par Guyot se met en place pour remettre à Zola une médaille en rappel de son action en faveur de Dreyfus. La médaille lui est remise en 1900[190]. En 1902, il fait partie d'un comité chargé de choisir le sculpteur d'un futur monument à Zola[191].

Il va trouver des hommes politiques libéraux pour les persuader de s'engager en faveur de Dreyfus, tel le président du conseil Jules Méline, qui refuse de le recevoir[192]. Il dénonce alors leur pusillanimité[193] et polémique avec le président de l'Association nationale républicaine, Honoré Audiffred[194]. Le combat pour Dreyfus vient s'ajouter à ce qu'il reproche aux économistes protectionnistes et à Méline[195].

Le Siècle devient le « moniteur du dreyfusisme »[196], Guyot publie des appels, tels son « Appel aux républicains libéraux » du [197], ou bien un « Appel aux Français » et un « Appel aux femmes de France »[198]. Il publie des lettres ouvertes à des ministres[199], et des articles de partisans de l'innocence du capitaine comme Joseph Reinach. Il a voulu avant tout convaincre ses lecteurs et leur a proposé des documents-clés de l'affaire ainsi que les témoignages les plus sûrs[200]. Comme Guyot en a pris l'habitude, les articles sont ensuite publiés sous forme de brochures. Le conseil d'administration du journal, appuyant l'action de Guyot, a beaucoup dépensé en faveur du capitaine Dreyfus[201]. Des envois gratuits et des suppléments ont été adressés aux abonnés. En , Le Siècle fait état d'une « ère de prospérité nouvelle : le nombre de ses abonnés et lecteurs a quintuplé, et le tirage a augmenté dans des proportions considérables ». Une nouvelle société est alors mise en place, présidée comme l'ancienne par le manufacturier parisien Léon Tharel ; elle lance une souscription publique pour compléter son capital. Alors qu'elle demandait 260 000 francs, elle en aurait reçu 450 000; elle décide alors de faire passer son capital à un million de francs[202], puis à 2 millions en 1900[203].

Il a aussi publié des articles en faveur de Dreyfus dans des périodiques britanniques[204], et il a évoqué l'affaire à Bruxelles auprès de libéraux belges[205].

Les suites de l'Affaire

Il participe aux discussions qui débouchent sur la formation de la Ligue des droits de l'homme en 1898[206],[207] et intègre son comité central[208]. Il y côtoie deux administrateurs de la société du Siècle, les frères Henri et Lucien Fontaine, industriels et négociants parisiens[209]. C'est qu'il souhaite depuis longtemps la formation en France d'une association qui aurait défendu les droits individuels comme le fait au Royaume-Uni la Personal Rights Association (en) dont il est l'un des vice-présidents depuis 1877[210]. Lors du 25e anniversaire de cette société en 1896, il est ainsi revenu sur l'échec de son Association pour la défense des droits individuels :

« Malheureusement, nous n'avons aucune société faisant œuvre semblable à la vôtre. Il y a une dizaine d'années, quelques amis et moi, nous avons essayé d'en fonder une, sur le modèle et avec le titre de la vôtre. Nous sommes restés si isolés que l'association est morte de langueur. Et c'est en France que les droits individuels auraient besoin d'avoir de vigoureux défenseurs[211],[212]. »

L'association britannique remercie Guyot pour son action en faveur de Dreyfus en [213]. Il déplore que la ligue a obéi à un préjugé, compréhensible en pleine affaire Dreyfus, en n'acceptant comme membres que des Français, alors que les Britanniques n'ont pas eu cette « étroitesse d'esprit » en fondant la Personal rights Association en 1871[214]. Outre Guyot, plusieurs autres membres du comité central de la Ligue ont fait partie du comité de pétitionnement formé en 1899 pour appuyer la pétition du Siècle demandant l'expulsion des jésuites[215] : Émile Duclaux, vice-président de la Ligue, Arthur Giry, Henri Fontaine, les docteurs Gley, Héricourt, Langlois, Paul Reclus et Hervé. Il comprend également Dombasle[216], rédacteur au Siècle depuis 1890. Plusieurs membres du comité central de la Ligue collaborent au Siècle : Giry, Duclaux, Hervé, Reclus ou Ferdinand Buisson[217].

S'il rend hommage à l'engagement de Jean Jaurès en faveur de Dreyfus, il polémique avec Arthur Ranc au sujet de la concentration républicaine - l'expression désigne avant 1914 la conjonction des républicains, donc des gauches, lors des élections - car il refuse toujours en 1897-1898 de voter pour un socialiste, même face à un candidat de droite[218]. Mais les républicains libéraux se divisent et Guyot en vient à considérer que le danger n'est plus la « tyrannie socialiste », mais la « réaction cléricale »[219]. Il approuve contre Jules Méline — qu'il fustige — et ses amis progressistes la formation du gouvernement Pierre Waldeck-Rousseau en 1899[220]. Comme un socialiste, Alexandre Millerand, entre pour la première fois dans un gouvernement, Guyot note :

« Certains républicains, dits progressistes […] pousseront des cris de vierge effarouchée, en voyant M. Millerand dans le cabinet. Je les avais prévenus en janvier 1898. Ils ont eu la lâcheté de laisser prendre par des socialistes le rôle qui leur incombait[221]. »

Tandis qu'Arthur Ranc se met à collaborer au Siècle, Guyot se désole par la suite de voir la Chambre divisée en deux groupes, « l'un, celui de défense républicaine, qui n'existe qu'à la condition de s'appuyer sur les socialistes ; l'autre, celui du cléricalisme, qui n'existe qu'à la condition de s'appuyer sur les pires ennemis de la République ». De voir les grands propriétaires et les industriels appuyer Jules Méline et le second groupe, convaincus que « le cléricalisme est leur meilleur appui contre le socialisme »[222]. Devant la vague nationaliste aux élections municipales à Paris en 1900 et face à ce qu'il perçoit comme une offensive cléricale, il se résout à appeler à voter pour quelques socialistes et à pratiquer la « concentration républicaine » face à la « concentration antirépublicaine »[223]. C'est qu'il affirme avoir toujours considéré que « le cléricalisme était pire que le socialisme »[224]. En 1901, il déclare encore devant les francs-maçons du Grand Orient que « le socialisme est moins dangereux que le cléricalisme » car le premier « représente une grande part d'illusions » alors que le second « représente des réalités très tangibles »[84]. Cette année-là, Le Siècle fait campagne contre l'agitateur antisémite Max Régis, candidat à Paris à une élection législative partielle, et appelle à voter au second tour contre son rival, le socialiste Jean Allemane, ancien dreyfusard[225]. Lors des élections législatives de 1902, Guyot cosigne pour le second tour un appel de la Ligue des droits de l'homme à voter pour les candidats républicains contre les nationalistes[226]. Il attaque Méline qui dénonce la collusion entre les républicains ministériels et les socialistes, du fait de la présence de Millerand au gouvernement :

« À qui la faute si le ministère Waldeck-Rousseau n'a pu se fonder qu'avec l'appui des collectivistes […] Le collectivisme, c'est un péril lointain, le cléricalisme, c'est le péril actuel […]. Fallait-il donc sacrifier la République à la crainte du collectivisme plus ou moins chimérique […] ?[227] »

Méline, en outre, est mal placé à ses yeux pour critiquer le socialisme du fait de ses convictions protectionnistes ; comme Frédéric Bastiat, Guyot estime que le protectionnisme est le « socialisme des riches ». Il met en garde les bourgeois qui suivent Méline et les nationalistes par crainte du socialisme : « S'ils le font, ils commettent la plus insigne maladresse, car comment ne s'aperçoivent-ils pas qui s'ils ne restent pas avec ceux qui veulent cette République démocratique, libérale et laïque, ils assureront la prédominance des socialistes »[228].

L'engagement du Siècle a fini par entraîner des « boycottages de toutes sortes », 3 000 désabonnements et la diminution des recettes publicitaires[31]. Le journal traverse des difficultés financières en 1900-1901, aggravées par les ambitions de ses actionnaires : ils ont voulu attirer davantage de lecteurs en baissant le prix de vente du journal et en augmentant le nombre de pages[229]. Cela provoque la dissolution anticipée de la société possédant le quotidien en , ce qui réjouit La Croix ou L'Intransigeant[230]. Le journal est mis en vente et racheté. Avec l'appui de nouveaux actionnaires et une souscription publique, une nouvelle société est constituée. Elle est administrée par deux anciens administrateurs (Michon et Hamet), par l'ancien administrateur-directeur administratif, Armand Massip, et par des nouveaux comme Jules Fleury. Guyot, qui souligne que le journal a perdu la majeure partie des abonnés et des lecteurs apportés par l'affaire Dreyfus, reconnaît sa part de responsabilité dans la nécessité de la mise en vente du journal[231].

Guyot et Le Siècle ont polémiqué avec un autre journal dreyfusard, mais situé plus à gauche, L'Aurore d'Ernest Vaughan, Francis de Pressensé, membres du comité de la Ligue des droits de l'homme, ou Urbain Gohier. Le Siècle attaque l'antimilitarisme de Gohier, Guyot met en doute les convictions laïques de Pressensé[232],[233].

L'Aurore dénonce les prises de position anglophiles de Guyot lors de la guerre des Boers[234]. Le Siècle a en effet été le seul quotidien à défendre les Britanniques, contre la propagande des Boers et contre les journaux anglophobes, même si un collaborateur du Siècle comme Joseph Reinach s'est désolidarisé des prises de position du journal, ce qui étonna Guyot[235]. Ce dernier a critiqué courtoisement une prise de position du bureau de la Ligue des droits de l'homme favorable aux Boers[236]. Il dresse un parallèle entre l'affaire Dreyfus et la guerre des Boers, notant ainsi :

« Je vois avec une vive satisfaction que des personnes qui ne voulaient rien entendre au sujet de la question du Transvaal […] commencent à se demander si elles n'ont point commis une erreur semblable à celle qu'avait commise tant de personnes au sujet de Dreyfus […] Je retrouve […] les procédés que (des journaux) ont employé dans l'affaire Dreyfus. Mais, chose curieuse ! Un certain nombre de personnes, qu'ils exaspéraient alors, les trouvent tout naturels, et elles ne sont pas étonnées de marcher main dans la main avec Édouard Drumont, Henri Rochefort, Ernest Judet ou Arthur Meyer. La question les lie à une politique nationaliste qui aboutirait […] à une bonne guerre avec l'Angleterre[237]. »

Le polémiste Urbain Gohier met aussi en cause sa probité :

« Ministre des travaux publics, l'ancien petit employé de la préfecture de police tirait du budget 500 francs par jour, outre ses gages, pour des inaugurations fantastiques. Journaliste, il est aux ordres de toutes les faiseurs de grosses affaires. Il a mis sa feuille à l'encan dans les journaux de Londres [Le Siècle s'est en effet adressé aux Britanniques pour trouver des soutiens financiers[238]] et soutiré l'argent des Anglais pour insulter les Boers. Dans l'affaire Dreyfus, il a extorqué le plus de subsides possibles des gens qui avaient le malheur d'être défendu par lui. Mêmes les souscriptions publiques n'étaient pas à l'abri de son audace, et la Ligue des droits de l'homme a dû le menacer d'un scandale pour lui faire restituer les fonds qu'il essayait d'escroquer[239]. »

Gohier démissionne de L'Aurore en 1902 ; Vaughan, son directeur, déplorant alors ses campagnes violentes et haineuses [240].

Guyot finit par démissionner de la ligue des droits de l'homme le [241], comme d'autres républicains modérés marginalisés, après avoir reçu un blâme infligé après les élections législatives de 1906 — on lui reproche de ne pas avoir respecté la discipline républicaine au second tour, ce qu'il nie — et s'être heurté à son deuxième président, le socialiste Francis de Pressensé[240],[242].

Le militant de la représentation proportionnelle

Guyot publie plusieurs articles dans Le Siècle sur les avantages de la représentation proportionnelle. C'est qu'il veut « détruire (la) préoccupation des députés d'arrondissement qui ne pensent qu'à obtenir des privilèges ou des faveurs pour leur circonscription » et « constituer des partis fondés sur des opinions, […] nettement distincts, ayant pour but la poursuite d'intérêts généraux »[243]. Il tient des conférences en Belgique en 1899 et 1900 et se renseigne sur la R-P mise en place dans ce pays [244].

Il est favorable au système d'Hondt pour établir les sièges, car cette méthode « a le grand avantage d'unir le scrutin de liste et le scrutin uninominal : l'électeur n'est pas enchaîné à la liste, il peut la panacher »[245]. Guyot tient en une conférence au Grand Orient de France en présence du Belge Louis Straus et d'Adolphe Carnot. Il y fait le procès du scrutin d'arrondissement, expose le système belge et appelle à la formation d'une ligue pour défendre ce système électoral, qu'il simplifie[246].

Une Ligue pour la représentation proportionnelle, qu'il préside, est alors fondée le mois suivant[247]. Font partie de son comité de direction des personnalités comme Marie-Adolphe Carnot, président de l'Alliance républicaine démocratique, le sénateur Émile Deschanel, Georges Picot, le docteur Georges Hervé, ancien président de la Société d'anthropologie membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme, qui a collaboré au Siècle, et plusieurs membres de la Société d'économie politique : outre Guyot, Emmanuel Vidal, Jules Fleury, son secrétaire perpétuel — et par ailleurs administrateur du Siècle —, Frédéric Passy, son président, Anatole Leroy-Beaulieu, Emile Macquart[248], rédacteur au Journal des économistes et au Siècle (il y écrit nombre d'articles sur la R-P), secrétaire général de la Ligue. Une proposition de loi du député Louis Mill en est issue des travaux de la Ligue, mais elle n'est pas adoptée[249].

Guyot évoque encore, par la suite, la question de la R-P dans la presse[250]. Sa Ligue s'associe à l'action menée par d'autres organisations qui mènent le même combat, la Ligue radicale et radicale-socialiste de la R-P et le Comité républicain de la R-P[251].

Le militant du libéralisme économique et du libre-échange

Cet économiste libéral fait partie de la deuxième génération des publicistes de l'École libérale française (appelée aussi l'École de Paris), celle née sous la Restauration ou la monarchie de Juillet. Il n'a apporté aucune innovation théorique. Il ne s'est pas cantonné aux principes. Au contraire, il s'est engagé dans les débats les plus pratiques et a polémiqué avec ses adversaires socialistes et protectionnistes[97].

L'opposition aux socialismes

Dans les années 1870, Guyot a collaboré à des journaux radicaux et sociaux, attentifs à la question ouvrière[252]. Mais il est devenu un opposant intransigeant à l'étatisme et aux socialismes. Il critique ainsi Louis Blanc en 1872 dans Le Radical[253] et s'oppose au sein du conseil municipal au « socialisme municipal » et en 1884 à une proposition de subvention financière à des grévistes, ce que ses adversaires politiques lui reprochèrent[254]. À la Chambre des députés, il réitère en 1889 son opposition à ce que des secours financiers soient versés par l'État aux victimes des grèves[255]. Il combat alors ce qu'il appelle le « socialisme d'État »[256], c'est-à-dire l'intervention de l'État.

À partir des années 1890, son combat contre le socialisme et les socialistes, dans la presse et dans nombre de brochures et de pamphlets, se fait plus virulent[257], dans un contexte d'agitation syndicale et anarchiste, marqué par l'assassinat en 1894 du président de la République Sadi Carnot.

D'un tempérament combatif, il attaque avec férocité - qui le lui rendent bien- les théoriciens du socialisme français comme l'ancien communard Benoît Malon, ses leaders, comme Jean Jaurès[258], Alexandre Millerand[259], bourgeois, ambitieux et politicien, ou Jules Guesde, qu'il a connu jusqu'à leur rupture en 1876; ce dernier a été le correspondant du Bien public à Rome et Guyot lui est venu financièrement en aide[260]. Il entend dénoncer les « charlatans du socialisme » qui n'ont selon lui « pour idéal que la rapine et la tyrannie », le programme socialiste, « ses équivoques, ses grossiers mensonges, ses subtilités hypocrites, tous ses procédés perfides et violents »[261]. Il dénonce les « lâches complaisances » à l'égard des « crimes anarchistes »[262], récuse toute compromission avec les socialistes, convaincu que « tous ceux qui font des concessions aux socialistes s'affaiblissent à leur profit »: « Il n'y a pas à transiger avec les sophismes socialistes; il faut en montrer l'erreur et les conséquences », qui mènent à la révolution et à la « guerre sociale »[263]. D'où des remarques sévères sur les radicaux-socialistes - il accuse les radicaux de « n'avoir qu'une préoccupation » depuis 1893, date de son échec électoral: « se faire prendre par leurs électeurs pour des socialistes »[264] - , sur la politique et les programmes d'un Georges Clemenceau[265] et sur « les bourgeois imbus d'étatisme et de paternalisme qui ( veulent ) donner des satisfactions aux ouvriers, (qui) répètent qu'il faut faire quelque chose ( pour essayer ) d'empêcher la révolution sociale, avec de petites mesures de police, (pour) la détourner avec de petites déviations »[266].

L'une de ses bêtes noires était aussi le député catholique Albert de Mun, à qui il reprochait ses convictions politiques et son antilibéralisme, son « socialisme chrétien ». Guyot accuse ses partisans d'être « des collaborateurs et des auxiliaires du socialisme révolutionnaire »[267]. Le comte de Mun a dénoncé le libéralisme de Guyot à la Chambre des députés en 1888 lors du débat sur une loi limitant les heures de travail des mineurs et des femmes[268].

S'il nie en 1892 avoir accepté d'adhérer à une Alliance antisocialiste mort-née[269], cet ancien radical devenu « républicain de gouvernement » prend part en 1896 au banquet des républicains modérés de l'Union libérale républicaine[270], au grand dam des radicaux[271], et appelle tous les républicains « qui considèrent que l'avènement du socialisme serait la ruine de la France » à se rassembler, autour « des principes de 89 »[272]. L'intransigeance de Guyot à l'égard des socialistes s'est assouplie durant l'affaire Dreyfus, même si Le Siècle a continué à les critiquer[273].

Ce membre de l'Association de la libre pensée en démissionne en 1905, refusant le soutien apporté à un anarchiste suspecté d'avoir posé une bombe[274]. Il dénonce encore le socialisme marxiste, mais aussi le socialisme réformiste, « le plus dangereux car il pénètre dans la législation et dans les pratiques administratives » ainsi que le syndicalisme révolutionnaire et « sa politique de violence, résultat de la faiblesse gouvernementale »[275], alors que la Confédération générale du travail est marquée par l'anarcho-syndicalisme et que le gouvernement de Georges Clemenceau a été confronté à d'importantes grèves.

Après la Première Guerre mondiale, il est vent debout contre l'agitation sociale des années 1919-1920, qui lui semble annoncer la « tyrannie socialiste » qu'il redoutait dans les années 1890, et contre la faiblesse des gouvernements[276]. Il est évidemment anticommuniste[277], hostile aux « faiblesses » à l'égard du bolchevisme. Désireux de « défendre la société occidentale », il estime que « les paroles (des gouvernements) ne suffisant pas, des actes sont nécessaires »[278]. Contre le « fléau bolcheviste », il affirme en 1924, pour dénoncer l'inaction du gouvernement du cartel des gauches : « Il n'est pas besoin de fascistes, ni de Mussolinis (sic), il faut seulement des hommes comme Pierre Tirard et Ernest Constans, avec quatre ou cinq collègues, résolus à frapper à la tête [allusion au gouvernement Tirard dont Guyot fut membre en 1889, constitué pour combattre le boulangisme]. Ils seront suivis et obéis »[279]. Il recommande la lecture de la petite revue anticommuniste de Gustave Gautherot, La Vague rouge[280].

L'une des formules fétiches de ce républicain individualiste était : « le progrès politique est en raison inverse de l'action coercitive de l'homme »[281]. C'est pourquoi il s'opposa si fortement aux socialismes.

Le libéral libre-échangiste, individualiste et antiétatiste

C'est qu'il est surtout un ardent et acerbe défenseur du libre-échange, des libertés individuelles et du libéralisme économique orthodoxe.

Selon Guyot, les libertés politiques et économiques sont inséparables. Ainsi, en 1881, son programme électoral mentionne les libertés de conscience, d'association, de réunion et de presse et exige « la ratification libérale des traités de commerce assurant, dans un avenir déterminé, le libre-échange absolu » et la nécessité de déterminer « rigoureusement les attributions de l'État, de manière à diminuer les frais généraux de la nation et à assurer à l'initiative privée son maximum de puissance »[282]. Guyot a présidé une Association pour la défense des droits individuels fondée en 1887[283]. Son programme défend aussi bien la liberté de conscience, « qui doit exister pour tous par la séparation complète des Églises et de l'Etat », que la liberté du travail ou la liberté des échanges. Il est surtout vigoureusement antiétatiste: il affirme que « le progrès consiste à éliminer de plus en plus les fonctions remplies par l'État aux frais des contribuables et à leur substituer l'action des individus et des associations privées », que « l'État doit être avant tout un producteur de sécurité , que son rôle consiste essentiellement à enregistrer et à faire exécuter les contrats »[284].

L'atteste aussi le manifeste du Siècle paru en 1893 : Guyot veut en faire un journal « fidèle à son passé démocratique et libéral, partisan des traditions de la Révolution française qui […] a eu pour but d'assurer à tous la liberté politique, la liberté individuelle, la liberté du travail, la sécurité des personnes et des propriétés, l'égalité devant la loi, […] », favorable « aux principes mutualistes », […] adversaire de l'impôt sur le revenu et de « la mainmise de l'État sur la vie économique de la nation », ainsi que de « la tyrannie socialiste, (du ) collectivisme, (de) la guerre sociale et (de) l'internationalisme révolutionnaire »[285].

Certains amis républicains de Guyot lui reprochèrent dans les années 1880 ses prises de position en faveur de la doctrine libérale du laissez-faire, jugeant qu'il interprète « la science darwinienne de rude façon » dans l'ordre social[286]. Ses anciens amis Sigismond Lacroix et Henry Maret critiquent son intransigeance dans les années 1890[287]. Lui critique alors les prises de position de Maret qu'il juge trop favorables au socialisme[288].

Défendre ses convictions libérales et libre-échangistes

Il a défendu ses convictions au conseil municipal de Paris ; il y a préconisé l'abolition des octrois municipaux et fait voter contre le protectionniste Paul Léon Aclocque un vœu en 1884 demandant notamment la suppression graduelle des droits de douane[45],[289]. Il les a aussi défendues à la Chambre des députés. Ainsi, il fait partie en des fondateurs du groupe parlementaire des libertés économiques avec des députés comme Frédéric Passy, François Lalande ou Fernand Faure. Ils appellent à « s'opposer à toute élévation des tarifs douaniers actuellement en vigueur » et s'engagent à « travailler à faire pénétrer dans nos lois les principes économiques libéraux »[290].

Il les a enfin défendues dans la presse et dans des brochures, souvent issues de ses articles, lors de conférences, à Paris, en province[291] et à l'étranger, notamment au Royaume-Uni et en Belgique, où un parti libéral existe et est organisé[292], ainsi qu'aux Pays-Bas[293] ou en Italie[294]. Il les défend aussi lors de congrès internationaux ; il s'y oppose aux côtés d'autres libéraux aux protectionnistes et aux partisans des interventions de l'État. Tels en 1894 le congrès sur la législation douanière et la réglementation du travail à Anvers[295], le congrès sur les accidents du travail à Milan[296], le congrès agricole de Budapest en 1896[297], le congrès de législation du travail à Bruxelles en 1897[298], le congrès du commerce et de l'industrie en 1902 à Ostende[299]. Il a pris part aux congrès internationaux du libre-échange, à Londres en 1908, à Anvers en 1910[300]. Il participe en 1910 à un congrès des publicistes francophones à Bruxelles. Lors de la première séance qu'il préside, il s'oppose au nom de la liberté de la presse à un vœu qui propose de réprimer par la voie législative les abus des journaux consistant à grossir les crimes et les délits[301].

Anglophile[302], Guyot est membre français honoraire du Cobden Club (en) dès 1879 (du nom du militant britannique du libre-échange Richard Cobden) ; il participe et prend la parole aux banquets annuels de ce club londonien[303]. Il prend part au congrès du libre-échange organisé par ce club à Londres en 1908[304]. Il a pu s'exprimer dans d'autres lieux fréquentés par les sociabilités libérales britanniques, tel le National Liberal Club (en), lors de dîners de son Political economy circle[305]. Ou bien le club macchabéen de Londres[306]. Il est l'ami de libéraux britanniques, tel le secrétaire général de la Personal Rights Association (en), et secrétaire général honoraire du Political economy circle, J.H. Levy (en)[307]. Ce dernier a préfacé l'édition anglaise du livre La tyrannie socialiste de Guyot - non sans critiques[308] - et publié des « Lettres de Londres » dans Le Siècle à partir de la fin de l'année 1898[309]. Une polémique courtoise a opposé le Cobden club et Levy à Guyot à propos de primes sur les sucres[310]. En 1901, un banquet est offert à Guyot à Édimbourg[311]. L'année suivante, il est invité au grand dîner de l'Encyclopædia Britannica à Londres[312]. En 1904, le National liberal club donne un banquet en l'honneur de Guyot et de Joseph Caillaux pour fêter l'Entente cordiale[313].

En France, il est membre à partir de 1876 de la Société de statistique de Paris, qu'il préside en 1896[314]. Cette société célèbre en 1926 le cinquantenaire de son entrée[315]. Il a été un membre actif, avec plus de 30 communications entre 1894 et 1926.

Il est l'un des principaux animateurs d'une Ligue permanente pour la défense des intérêts des contribuables et des consommateurs, lancée en par Émile-Justin Menier avec lequel il partage le souhait de voir aboutir un projet d'impôt unique et minime (taxe de un pour mille), levé sur le capital fixe, réel (c'est-à-dire prélevé sur une chose, et non sur une personne) et proportionnel et non personnel et progressif[19],[316]. D'aucuns présentent Guyot comme l'auteur des ouvrages de Menier consacré à cet impôt[317]. Guyot est le secrétaire général de cette ligue, dont les autres dirigeants sont notamment Menier (vice-président puis président d'honneur à son décès en 1881), les députés républicains Pascal Duprat, son premier président, Jean David, (vice-président puis deuxième président en 1881), Daniel Wilson (vice-président) et Severiano de Heredia (vice-président en 1881), le futur député Frédéric Passy (vice-président en 1879), le négociant parisien Léon Hiélard[318], président de l'Union nationale du commerce et de l'industrie (vice-président), l'avocat parisien Alfred Droz[319], secrétaire, Gaston Menier, secrétaire puis vice-président, le publiciste Auguste Desmoulins[320], secrétaire, conseiller municipal radical de Paris à partir de 1881[321]. Guyot donne à travers la France et à Paris de nombreuses conférences pour cette ligue, pour vanter les avantages des traités de commerce et préconiser la suppression des octrois municipaux[322]. Il publie une brochure, Dialogue entre John Bull et George Dandin, à propos du traité de commerce franco-anglais[323]. Comme d'autres dirigeants de la ligue (Hiélard, Duprat, Wilson, Desmoulins), Guyot fait alors partie du comité français pour le traité de commerce franco-américain, initié par Menier en 1878[324]. En 1881, au nom de la ligue, Guyot et David, son président, adressent aux électeurs un manifeste qui les appelle à réagir au « socialisme d'État » :

« Loin de pousser leurs représentants à fortifier le pouvoir directeur de l'État […], ils doivent comprendre que l'État ne doit pas chercher à tout faire, mais à bien faire ce qui constitue sa mission indiscutable : assurer la sécurité intérieure et extérieure, la liberté de la circulation, la liberté du travail, l'exécution des contrats par une justice sûre, rapide et la moins onéreuse possible. »

Le programme de la ligue est dès lors la suppression des octrois, la transformation de l'impôt foncier en impôt de quotité, la ratification libérale des traités de commerce, « assurant dans un avenir déterminé le libre-échange absolu », la réduction de la dette, la « détermination rigoureuse des attributions de l'État, de manière à diminuer les frais généraux de la nation et à assurer son maximum de puissance à l'initiative privée »[325].

Cette ligue fédère des partisans d’une diminution des droits indirects sur la consommation et des droits de douane que l'on retrouve pour certains (Menier, Passy, qui la préside, Duprat, Droz, Wilson) à la Société d'économie politique (SEP), un bastion du libéralisme économique orthodoxe. À partir de , Guyot devient un membre assidu et actif de cette société savante libérale et libre-échangiste.

Guyot continue à militer à la ligue lorsqu'il devient député, et à donner des conférences[326]. À la Chambre, il reprend les propositions de Menier sur la suppression des octrois et sur l'impôt sur le capital[327], sans succès. Il préside la ligue jusqu'en , aux côtés de Desmoulins - qui se retire en 1887. Le bureau de la ligue a été renouvelé et Guyot est le seul parlementaire à y siéger. De rares députés participent cependant aux travaux de la ligue, tels Fernand Faure, gendre de Léon Donnat, Étienne Boullay ou Georges Brialou[328]. Guyot en est encore le secrétaire général lorsqu'il est nommé ministre en 1889[329]. Cette ligue est présidée depuis 1887 par son ami Léon Donnat, autre militant à la fois radical et libéral, membre de la SEP depuis 1887[330], conseiller municipal de Paris. Donnat a été le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits individuels présidée par Guyot. Parallèlement, Guyot est membre de l'Association pour la défense de la liberté commerciale, présidée par Léon Say, par ailleurs co-président de la Société d'économie politique[331].

À l'initiative de son Association pour la défense des droits individuels, des ouvrières des Vosges viennent à Paris en 1889 pour témoigner de leur volonté de travailler la nuit devant une commission de la Chambre des députés, à l'occasion d'un débat sur une loi limitant les heures de travail des mineurs et des femmes. À la Chambre des députés, Guyot combat au nom notamment de la liberté du travail la proposition de la commission interdisant ce travail de nuit pour les femmes. Il est convaincu que « ceux qui veulent protéger (la femme, qui est une adulte) n'arrivent qu'à l'opprimer », que « les lois d'hygiène et de protection sociales se manifestent par de la police, par des surveillances, des inspections, des inquisitions qui provoquent une réaction de mécontentements légitimes » et que « la mission de protection du faible contre le fort […] n'est pas le rôle ni l'attribution de l'État dans un gouvernement libre »[332].

Il continue à collaborer dans les années 1890 à la Ligue des contribuables et des consommateurs[333], qu'il préside à nouveau, du moins nominalement[334]. D'où une polémique avec l'une de ses bêtes noires, le protectionniste Jules Méline, à propos du mouillage des vins et du code pénal[335].

Dans Le Siècle et Le Matin puis dans le Journal des économistes, il vante les mérites du libéralisme[336]. Il s'y oppose à tout projet d'intervention de l'État dans la vie économique et sociale, aux monopoles étatiques[337] ainsi qu'à toutes les lois sociales. Telles celles portant sur la durée du travail, l'assurance obligatoire, le repos hebdomadaire ou le salaire minimum[338]. Plus encore qu'un Gustave de Molinari, il est hostile aux grèves dans la mesure où elles sont selon lui une rupture du contrat de travail[339], et parce qu'elles sont synonymes à ses yeux de guerre sociale, prodromes de la « tyrannie socialiste »[340]. Il est partisan de la manière forte contre les grévistes employés de l'État : « Si le gouvernement ne déclare pas licenciés tous les ouvriers en grève, qui ne seront pas rentrés demain au travail, avec perte des droits à pension […], il se rendra coupable d'une nouvelle capitulation et aidera à la désorganisation sociale »[341]. Lors de la grève de Carmaux de 1895, il appelle le gouvernement à la fermeté et à « faire le procès des meneurs socialistes » devant l'opinion publique[342]. Convaincu que les rapports entre un salarié et un « salariant » — terme qu'il emploie de préférence à celui de patron, peu apprécié en raison de sa connotation paternaliste — doivent se borner aux termes du contrat de travail, il s'oppose à la philanthropie à la fois paternaliste et intéressée du patronat ainsi qu'aux pressions patronales politiques ou religieuses sur les salariés[343]. Lors d'une interpellation en 1891 à la Chambre, il reproche aux compagnies houillères « leur excès de philanthropie », générateur de ressentiments[344]. Il s'en prend plus encore à la « tyrannie syndicale »[345], aux demandes des patrons comme des salariés d'une intervention de l'État lors d'une grève[346]. L'État doit seulement assurer la liberté du travail[347]. Pour éviter les grèves et la tyrannie syndicale, il préconise une solution issue d'un projet de Gustave de Molinari : la formation de sociétés commerciales de travail[348].

Rétif à tout sentimentalisme, il prend des positions au nom de la science économique qui le classent parmi les libéraux les plus intransigeants. Ainsi à propos de la mendicité[349]. Ou bien d'un fait divers, l'expulsion par un propriétaire d'une famille d'ouvriers[350]. Le ministère du Travail, créé en 1906, n'est selon lui qu'un « ministère de police » avec ses règlements et ses inspecteurs qui briment les entreprises[351]. Lors du débat sur l'interdiction des peintures à la céruse, il prend une position d'arrière-garde sur cette question, contestant la dangerosité du produit et y voyant à la fois l'action intéressée du lobby du zinc et le résultat de l'agitation d'un syndicat minoritaire de peintres affilié à la Confédération générale du travail (CGT)[352],[353].

Sa position participe de son combat contre l'hygiénisme[354], au nom de la sauvegarde des libertés et de la défense de la propriété privée. Ainsi ses articles contre l'action des partisans de la prohibition de l'alcool, des vins comme de l'absinthe[355]. Des considérations hygiénistes l'avaient pourtant amené à préconiser au conseil municipal de Paris la suppression de l'enceinte fortifiée en 1882 [356],[357]. C'est qu'il déplore l'évolution qui fait que « les adultes sont tous traités comme de petits enfants » par l'État dès lors que « des gouvernements démocratiques, qui n'ont pas la prétention de tenir leur pouvoir de la Providence, dont les membres ne sauraient, sans tomber dans le ridicule, émettre la prétention d'être doués d'une sagesse supérieure à celle de leurs compatriotes […] déclarent leurs concitoyens incapables de se conduire par eux-mêmes. Ils leur ordonnent donc de ne travailler que tels jours par semaine, […] considèrent qu'ils ont le droit d'interdire telle industrie qui ne convient pas à quelques individus dont ils redoutent l'agitation »[358].

Il a bataillé dans la presse et dans ses ouvrages contre les industriels protectionnistes et contre leur meneur, Jules Méline, et sa ligue bimétallique[359]. Contre un des lieutenants de Méline, l'économiste Jules Domergue, animateur des périodiques de l'Association de l'industrie et de l'agriculture françaises[360]. Il accuse Domergue et sa revue La Réforme économique de l'avoir combattu aux élections de 1893 « avec autant d’énergie et de perfidie » que le journal socialiste La Petite République[361].

Avec plusieurs autres membres de la Société d'économie politique (SEP), il fait partie d'une commission extraparlementaire de l'impôt sur les revenus initiée par le ministre des finances Raymond Poincaré en 1894 pour empêcher la mise en place de cet impôt progressif. Il s'y oppose à l'impôt sur la rente[362]. Comme la plupart des membres de cette société, il a combattu les lois sociales, comme la loi sur les retraites ouvrières ; il refuse que l'on sacrifie le principe de la liberté individuelle à cette loi[363]. Des animateurs ou membres de la SEP ont collaboré au Siècle dirigé par Guyot, tels Frédéric Passy[364], Jules Fleury[365], secrétaire perpétuel de la SEP, Ernest Brelay, autre dreyfusard, vice-président de la SEP de 1896 à son décès en 1900[366], Emmanuel Vidal, Daniel Zolla[367], le Russe Arthur Raffalovitch ou les Belges Gustave de Molinari et Louis Straus, directeur de la Revue économique et président du Conseil supérieur de l'industrie et du commerce[368]. Guyot est élu vice-président de la SEP en [369]. Il est membre du comité de direction d'une éphémère Fédération libre-échangiste internationale, constituée en 1901, aux côtés d'autres membres de la SEP (Gustave de Molinari, Frédéric Passy, Jules Fleury), d'industriels et négociants français, tel Alfred Mascuraud, de personnalités d'autres pays tels le baron d'Aulnis de Bourouille, président de la Société du libre-échange des Pays-Bas, Louis Straus, président de la Ligue nationale belge pour la liberté commerciale, Harold Cox, secrétaire du Cobden club, des Italiens, etc[370]. À ce titre, il cosigne dans Le Siècle avec Jules Fleury un appel aux électeurs à l'occasion des législatives de 1902, leur enjoignant de demander aux députés une politique économique libre-échangiste, « conforme à la déclaration des droits de l'homme, réellement démocratique, […] au lieu de se résigner à la politique oligarchique sacrifiant l'intérêt général à des intérêts particuliers que représente le protectionnisme »[371].

Guyot finit par présider la Société d'économie politique : il est élu second président en — la SEP a alors deux présidents à la fois à cette époque, un premier et un second ; chaque président est élu pour 8 ans, et devient premier président au bout de 4 ans[372] —, cède la première présidence à Raphaël-Georges Lévy en , mais est réélu second président[373], et redevient premier président d'[374] à son décès en 1928[375]. Il y défend le libéralisme et le libre-échange. En l'absence des présidents de la société, c'est lui qui préside la séance solennelle de la Sorbonne pour le 70e anniversaire de la société en 1912[376].

Dans les années 1900, il devient également l'un des deux vice-présidents de la Société des industriels et des commerçants de France[377], un groupe de pression patronal au succès très limité. Cette association a été fondée en avec l'appui de parlementaires comme Pierre Waldeck-Rousseau, Paul Delombre ou Jules Roche et d'hommes d'affaires parlementaires (Jules Charles-Roux, Jules Siegfried), parfois membres de la Société d'économie politique (Delombre, membre par ailleurs du Cobden Club et ancien membre du comité de la Ligue de Menier, Siegfried, Charles-Roux), pour rétablir les traités de commerce et faire pièce à l'Association de l'industrie et de l'agriculture françaises. Le premier président de l'association était le commerçant parisien Ernest Lourdelet, membre de la chambre de commerce de Paris[378]. La société a traversé une crise en 1902[379]. C'est en [380] que Guyot accède à la vice-présidence de l'association que président successivement le fabricant de produits chimiques et pharmaceutiques Armand Fumouze, président de la Chambre de commerce de Paris depuis 1901, l'un des fils d'Émile Menier, Gaston Menier, membre français du Cobden club et ancien président d'honneur de la Ligue des contribuables et des consommateurs, l'industriel parisien de la confection Julien Hayem[381], membre de la Société d'économie politique à partir de 1902. Cette association tient des dîners mensuels que Guyot préside souvent et au cours desquels il s'exprime[382], un banquet annuel, publie des travaux en faveur du libéralisme[383], et émet des vœux, rencontre le ministre du commerce[384]. Ainsi, en 1910, elle demande une véritable répression contre les meneurs et agitateurs socialistes[385]. En 1907, Guyot préside une séance consacrée à l'impôt sur le revenu, qui est évidemment combattu[386]. La même année, Guyot discourt sur les grèves et un vœu est émis, appelant « les agriculteurs, industriels, commerçants, ouvriers et employés qui produisent la richesse et font la fortune et la grandeur de la France à répondre à la violence et aux menaces et à user de tous les droits que la loi met à leur disposition pour résister […] aux menées et à la tyrannie des syndicats révolutionnaires »[387]. L'autre vice-président de cette Société l'est depuis l'origine, contrairement à Guyot ; c'est un maître de forges, Alphonse Pinard, administrateur-délégué des forges et fonderies de Sougland (Dubois, Pinard et Cie), président de l'Alliance syndicale du commerce et de l'industrie, du syndicat général des fondeurs de fer de France, de la chambre syndicale du chauffage, de la Mutualité industrielle, vice-président de l'Union métallurgique et minière, membre fondateur de l'Alliance républicaine démocratique[388]. Cet industriel finit aussi par présider une société savante, la société d'économie industrielle et commerciale. Guyot, qui en a été membre, a été appelé à y discourir à plusieurs reprises[389]. Son président-fondateur, le manufacturier Léon Tharel, a été le président du conseil d'administration de la société du Siècle[390].