personnage de fiction créé par Georges Simenon De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Le commissaire Jules Maigret est un personnage de fiction, protagoniste et héros de 75 romans policiers et 28 nouvelles de Georges Simenon, publiés entre 1931 et 1972.

| Commissaire Maigret | |

Maigret (1966), sculpture de Pieter d'Hont à Delfzijl (Pays-Bas). | |

| Nom original | Jules Amédée François (ou Jules Joseph Anthelme) |

|---|---|

| Naissance | 1887 à Saint-Fiacre[1] dans l’Allier |

| Origine | Français (fils du régisseur du château de Saint-Fiacre) |

| Sexe | Masculin |

| Activité | Chef de la brigade criminelle de la police judiciaire |

| Adresse | 132, boulevard Richard-Lenoir Paris 11e[2] |

| Créé par | Georges Simenon |

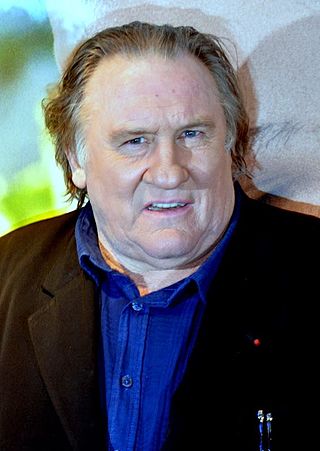

| Interprété par | Pierre Renoir Abel Tarride Harry Baur Albert Préjean Charles Laughton Luis van Rooten Michel Simon Maurice Manson (en) Jean Gabin Basil Sydney Louis Arbessier Rupert Davies Kees Brusse Kinya Aikawa Heinz Rühmann Gino Cervi Jan Teulings (nl) Boris Tenin Jean Richard Richard Harris Michael Gambon Sergio Castellito Bruno Cremer Vincent Grass Rowan Atkinson Gérard Depardieu Benjamin Wainwright |

| Première apparition | Pietr-le-Letton (1931) |

| Dernière apparition | Maigret et Monsieur Charles (1972) |

| modifier | |

Physiquement, il s'agit d'un homme imposant, large d’épaules, à l’allure bourrue, parfois inquiétante[3], qui semble prendre son temps pour résoudre une enquête. Amateur de blanquette de veau, aimant le vin et les alcools (à l'exception du champagne), fumeur de pipe invétéré, il aime humer l’atmosphère, s’imprégner des événements, pour « prendre le train » d’une enquête.

Sa technique d'investigation est fondée sur la compréhension de la personnalité des différents protagonistes d’une affaire et de leurs interactions, tout en se laissant guider par son instinct.

Depuis sa création, le personnage et ses romans ont fait l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles dans des pays francophones et non francophones, les dernières adaptations datant de 2022.

L'univers du commissaire Maigret se situe principalement en France, entre le début des années 1930, décennie du premier roman, et le début des années 1970, décor du dernier récit.

Le commissaire Maigret étant affecté à la police judiciaire de Paris, c'est bien évidemment la capitale française qui sert de cadre à nombre de ses enquêtes. Le 36, quai des Orfèvres (siège de la PJ, à l'époque) est ainsi le point central d'intrigues qui mènent le commissaire aux quatre coins du Paris d’antan. Néanmoins, Georges Simenon use de tous les artifices pour faire sortir Maigret de Paris : vacances, requêtes officielles ou privées, tous les prétextes sont bons pour envoyer Maigret du Nord de la France à la Côte d’Azur, de la Bretagne à l'Alsace, voire dans d'autres pays (États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse).

Le commissaire est un grand amateur de pipe mais aussi de bonne chère en général. Les bistrots et brasseries sont un lieu privilégié pour ses enquêtes, où il aime souvent s'imprégner de l'atmosphère ambiante. Il forme un couple très uni avec sa femme.

À l’origine, le commissaire ne devait apparaître que dans une série de 19 romans. Dans le dernier de ceux-ci[4], publié en 1934, il est à la retraite et c'est son neveu qui le rappelle pour une enquête. À la demande de l'éditeur Gaston Gallimard, Simenon reprend l’écriture de la série, tout en changeant d'éditeur après la deuxième guerre mondiale. 56 autres romans, ainsi que des nouvelles, seront publiés jusqu'en 1972, quand la série s'arrête définitivement avec Maigret et monsieur Charles.

Les ouvrages mettant en scène le célèbre commissaire ont donné lieu à de multiples adaptations à l'écran, cinéma et télévision, mais aussi en bandes dessinées. Le premier illustrateur de Maigret est Raymond Moritz dont les dessins ont paru dans l'hebdomadaire français Police-Roman[5].

La plupart des informations permettant de mieux connaître le personnage sont regroupées dans Les Mémoires de Maigret, seul récit mettant en scène le commissaire qui ne soit pas de nature policière, publié en 1951. Le récit est écrit à la première personne et évoque Georges Simenon comme l'ami du commissaire ce qui n'est pas sans évoquer une certaine forme de mise en abyme littéraire[6].

De nombreux autres détails, tels que la jeunesse dans un château, la perte de sa fille, l'influence de la foi catholique, l'évocation des boissons et des plats préférés, sont disséminés dans les autres romans et nouvelles de la série[7] mais qui peuvent quelquefois être contredits par certains faits énoncés dans des récits antérieurs, ces incohérences étant liées au grand nombre de récits évoquant Maigret imaginés par l'auteur[8].

La personnalité du commissaire Maigret est inspirée très directement[9] du commissaire Marcel Guillaume[10] et de son successeur le commissaire Georges Massu[11]. Dans le premier roman Pietr-le-Letton, écrit en 1929, Maigret appartient à une brigade de la Sûreté. Face au succès des premiers Maigret qu'il trouve entachés d'erreurs (commissaire de police parisien menant des enquêtes en province[12], menant ses filatures seul), le directeur de la police judiciaire Xavier Guichard invite Simenon, au début des années 1930, pour une visite au 36, quai des Orfèvres et lui présente le commissaire Guillaume pour mettre en avant la préfecture de police de Paris au détriment de la Sûreté[13].

Au deuxième chapitre de ce même roman, Simenon offre une description détaillée du commissaire[14] :

« Il était énorme et osseux. Des muscles durs se dessinaient sous le veston, déformaient vite ses pantalons les plus neufs. Il avait surtout une façon bien à lui de se camper quelque part qui n’était pas sans avoir déplu à maints de ses collègues eux-mêmes. C’était plus que de l’assurance, et pourtant ce n’était pas de l’orgueil. »

Dans leur livre Le roman policier édité chez Payot, les écrivains Boileau-Narcejac, eux-mêmes auteurs de romans policiers, présentent le commissaire Maigret en ces termes[15] :

« Maigret a une épaisseur, une consistance, une densité spéciales […] Maigret possède cette finesse, toute semblable à un instinct, qui lui permet de flairer et d'interpréter les effluves qui rayonnent invisiblement des lieux et des êtres… »

Jules Maigret naît à Saint-Fiacre [Note 1], dans l’Allier, en 1887 (les années 1884 et 1885 sont également évoquées[16]), ce qui ne l’empêchera pas de n’avoir que 58 ans en 1967. En fait Maigret avait pris sa retraite en 1934, à l'occasion du roman intitulé Maigret et qui aurait dû être le dernier de cette série littéraire[17].

Dans les romans, il apparaît comme ayant entre 45 et 60 ans. Quand Simenon crée son personnage, il lui donne entre 40 et 45 ans et comme il pensait que de toute manière son commissaire devait prendre sa retraite à 55 ans, on peut estimer que le commissaire à la retraite qui apparaît dans le roman Maigret a un peu plus de 55 ans[18],[19].

Sa mère est sans profession et meurt lors de l'accouchement de son deuxième enfant en 1895. Jules a alors huit ans et restera enfant unique. Son père est régisseur du château de Saint-Fiacre (en fait une représentation du château de Paray-le-Frésil dans lequel Simenon fut en 1922-23 secrétaire du marquis de Tracy[20]). À douze ans Jules est envoyé à Nantes, chez la sœur de son père mariée à un boulanger. Le couple est sans enfant. Cinq ans plus tard, en 1904, le père de Jules meurt d'une pleurésie, à l'âge de quarante-quatre ans. Jules reste donc chez sa tante et entreprend à Nantes des études de médecine durant deux[21] ou trois années[22].

Sa tante meurt dix ans après son père et malgré la proposition de son oncle de travailler avec lui dans la boulangerie, Jules décide de partir pour Paris.

Il a vingt-deux ans quand son voisin de palier, l'inspecteur Jacquemain, lui propose d'entrer dans la police. Il commence comme agent cycliste puis passe à la surveillance de la voie publique : rues, métro, gares, grands magasins. À ce moment, il aurait pu mettre un nom sur les visages de tous les clochards de Paris[23]. Il est ensuite nommé à la brigade des mœurs, à la brigade mondaine, puis au service des garnis (surveillance des hôtels). En 1912, il se marie avec Louise, une Alsacienne dont la sœur vit à Colmar et a un fils qui fera une brève carrière dans la police. Toujours en 1912, Maigret entre au commissariat du quartier Saint-Georges, dans le 9e arrondissement de Paris, comme secrétaire. En avril 1913, lors de sa première enquête, il découvre le 36, quai des Orfèvres.

À trente ans, il est nommé inspecteur à la brigade spéciale par le grand patron de la PJ, Xavier Guichard, ancien ami de son père. Il entre définitivement au quai des Orfèvres où il devient commissaire, puis commissaire divisionnaire chef de la brigade spéciale[24]. Dans la plupart des enquêtes, notamment les premières publiées, les « lecteurs le découvrent dans la quarantaine, pesant, massif sous son chapeau melon, (ce qui ne l'empêchera pas quelque temps plus tard de passer au feutre mou), et son gros pardessus noir, la pipe au bec, mains dans les poches »[25].

À trois ans de la retraite, on lui propose le poste de directeur de la P.J., qu’il refuse. Il prendra sa retraite à Meung-sur-Loire, dans le Loiret.

Plusieurs hypothèses ont été avancées quant au patronyme de Maigret. Une piste évoque le nom de Paul-Maurice Maigret, médecin au service recherches des laboratoires Hoffmann-La Roche et voisin de Georges Simenon, lorsqu'il résidait au 21, place des Vosges ; la sépulture de ce Maigret est visible au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Une autre hypothèse est avancée par Chantal Servais, guide touristique de la ville de Liège, celle de l'existence d'une famille Maigret à Liège comme l'atteste l'indication portée sur le monument commémoratif de l'hôtel de police de la ville qui évoque un certain Arnold Maigret, policer de profession et père d'un enfant prénommé Jules[26]. Cette guide déclare, en outre, dans un des enregistrements parus en bonus du DVD du film réalisé par Patrice Lecomte en 2021 que les deux familles se connaissaient[27]. Toutefois, selon certains chercheurs, il n'est pas sûr que Simenon ait connu cet Arnold Maigret. Le romancier aurait déclaré qu'il "ne savait même pas qu'il existait un Maigret à Liège." [28]

Selon un site de généalogie, il s'agit d'un nom rare, correspondant au diminutif de « maigre », désignant de façon péjorative un homme plutôt malingre, à l'inverse de la description du commissaire par son créateur[29].

|

Caractéristiques du commissaire Maigret |

|

Surnom : le raccommodeur de destinée[30] |

Petit bourgeois d'origine paysanne, le commissaire demeure un homme soucieux du travail bien fait. Il ne s'interroge guère sur les causes du succès de ses enquêtes, qu'il mène en se mêlant à la vie des gens, au cercle des suspects, s'occupant davantage de leur mentalité et même de ce qui leur est arrivé des années auparavant que d'indices matériels.

Dans Les Mémoires de Maigret, il précise ce qu'il recherche pendant ses investigations : « Dans tous les cas, il s'agit de connaître. Connaître le milieu où le crime est commis, connaître le genre de vie, les habitudes, les mœurs, les réactions des gens qui y sont mêlés, victimes, coupables ou simples témoins. Entrer dans leur monde sans étonnement, de plain-pied et en parler naturellement le langage. […] N'en déplaise aux auteurs de romans, le policier est avant tout un fonctionnaire »[31].

Maigret prend des notes dans un petit carnet à dix sous, en papier quadrillé, avec couverture de toile cirée. Celui de l'inspecteur Leroy était un agenda à pages mobiles monté sur acier. L'air paterne, Maigret lut : « … découvrir par expertise de l'écriture… Maigret sourit… » (Le chien jaune).

Son attitude placide masque un professionnel passionné par son métier, qui ne compte pas ses heures pour accomplir sa tâche, puisqu'il « tente de découvrir le coupable en se mettant à sa place plutôt qu'en utilisant les ressources qu'offre la police scientifique, se contentant de ce pouvoir d'entrer partout que lui donne son statut de policier »[25].

Elsa Wouters, se référant aux analyses de Thomas Sebeok et Umberto Eco sur l'abduction chez Sherlock Holmes[32], rappelle que ce dernier affirme dans Le Signe des quatre : « je ne devine jamais ». En revanche, Maigret déclare : « je ne pense jamais » ou « je ne déduis jamais »[33]. Il proclame ainsi, dans Le Chien jaune : « je ne déduis jamais… je ne crois jamais rien… Pas de conclusions hâtives ! Et surtout pas de déductions ! ». Dans Maigret et monsieur Charles, avec « un grognement devenu familier », il insiste : « je ne pense pas »[34].

Parvenir à se fondre dans le petit univers où un crime a été commis est la clef de sa réussite. « Dans presque toutes ses enquêtes, Maigret connaissait cette période plus ou moins longue de flottement pendant laquelle, comme disaient tout bas ses collaborateurs, il avait l'air de ruminer. Durant la première étape, c'est-à-dire quand il se trouvait soudain face à face avec un milieu nouveau, avec des gens dont il ne savait rien, on aurait dit qu'il aspirait machinalement la vie qui l'entourait et s'en gonflait comme une éponge. […] Il attendait aussi longtemps que possible avant de se former une opinion. Et encore ne se la formait-il pas. Il gardait l'esprit libre jusqu'au moment où une évidence s'imposait à lui ou bien jusqu'à ce que son interlocuteur craque[35]. » Et cela lui est d'autant plus facile qu'il ne se départ jamais de son allure plébéienne : il trompe ainsi la vigilance des plus méfiants et recueille avec facilité les confessions, les opinions, les ragots, parce qu'il sait écouter. Au lieu de se borner à mener une suite d'interrogatoires serrés auprès des suspects, il préfère entendre comment les uns et les autres se considèrent. « Proche des gens qu'il croise, souvent des petites gens, c'est le Monsieur tout-le-monde, auquel il est sans doute facile de s'identifier »[25]. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un surhomme. À plus d'une reprise, pendant sa longue carrière, il est confronté à un échec, notamment dans Maigret se trompe (1953), Maigret a peur (1953), Un échec de Maigret (1956) et Maigret hésite (1968), ou encore à des demi-réussites, comme dans Maigret et le Clochard (1963), roman dans lequel le commissaire démasque le meurtrier mais ne peut le faire arrêter, faute de preuves matérielles. Son bilan est néanmoins largement positif, un très grand nombre d'enquêtes conduites à terme où son intuition et sa sensibilité lui ont permis de saisir les mécanismes de cet environnement psychosociologique où a surgi ce criminel qu'il est parvenu à identifier et dont il reçoit souvent, en fin de récit, la brève confession.

Maigret est un homme simple, voire ordinaire. Il lui arrive d'être bougon, voire d'humeur maussade[36], surtout quand son enquête lui donne l'impression de ne pas progresser. Il « n'est pas un ange de patience » (Le Chien jaune). Il aime son métier, l'ambiance du « quai des Orfèvres », la compagnie de ses inspecteurs, qui est comme une seconde famille. S'il n'aime pas trop l'image que l'on donne parfois de lui, un homme pas facile à manier, il peut aussi s'amuser de son personnage, se montrer bougon pour plaisanter, pour être fidèle à ce qu'on pense de lui. C'est un homme physiquement courageux. S'il lui arrive rarement de se battre, il le fait avec énergie, si nécessaire. De même, s'il utilise rarement son revolver, il n'hésite pas si c'est indispensable.

Il s'immerge dans la vie, connaît bien les hommes et se sent surtout à l'aise dans les milieux sociaux modestes (« Il y avait une sorte de sympathie innée entre la fille de salle et le commissaire ». Le Chien jaune). Lui-même un homme simple, peut être mal à l'aise dans les milieux favorisés par la naissance ou la fortune. Une certaine timidité peut le gêner. Simenon n'a pas fait de son personnage un monolithe sans doutes, sans inquiétudes, sans fragilités même.

Dans Maigret se défend, on le voit vaciller sous le coup d'une accusation grave et injuste : « Il resta là un instant, flottant… Un spasme lui serrait la poitrine et, comme un cardiaque, il y porta machinalement la main en s'arrêtant un instant de marcher. Pardon lui avait affirmé que ce n'était rien… Ces crises n'en étaient pas moins angoissantes… Il respirait mal. Son front était couvert de sueur, et il se regarda anxieusement dans le miroir, entre les bouteilles alignées sur l'étagère ». Après avoir avalé du cognac et de la bière pour se réconforter, « tassé dans son fauteuil, accablé, écœuré, sans une ombre de combativité », il bourre une pipe et commence une enquête qui rétablira sa réputation avec éclat.

Il garde une certaine foi en l'humanité. « S'il n'avait pas une haute idée des hommes et de leurs possibilités, il continuait à croire en l'homme ». Cette phrase à la fin de Maigret et les Vieillards résume assez bien les sentiments de Maigret pour ses contemporains. Il éprouve dans bien des enquêtes une forme de compassion pour les criminels qu'il arrête. « Pour moi, vous restez un être humain. Ne comprenez-vous pas que c'est justement ce que je cherche à faire jaillir chez vous : la petite étincelle humaine ? »[37]. Quand il obtient les aveux de John T. Arnold qu'il a vu perdre devant lui de minute en minute de son assurance et de son aisance, Maigret pense, comme Simenon, que cet assassin « n'était déjà presque plus qu'un homme, un homme effondré, malheureux, qui avait perdu la partie ». Lapointe, un inspecteur qui travaille avec lui, troublé, voit Maigret quitter son bureau en posant un instant « comme distraitement » la main sur l'épaule de John T. Arnold. (Maigret voyage).

Sa compassion va également aux témoins, aux suspects inquiets, aux chiens maltraités (« Maigret se baissa pour caresser la tête du chien qui lui lança un regard étonné, pas encore reconnaissant », dans Le chien jaune), ainsi qu'aux victimes, bien sûr. « Le directeur et ses collègues le regardaient, surpris de le voir aussi pâle, aussi ému. Quai des Orfèvres, surtout à la Criminelle, ne travaille-t-on pas dans le meurtre quotidiennement ? »[38].

Sa devise, souvent évoquée dans ses romans[39] est : « Je ne crois rien ». Il répondra souvent « Je ne pense jamais », ou « je ne déduis jamais » quand on lui demande « Pensez-vous que… ? »[33].

Ses signes distinctifs sont sa pipe et son chapeau, comme son bon sens et son humanité. De même qu'il ne sait pas nager[40], Maigret ne sait pas conduire (Le Voleur de Maigret) ! Lorsqu'il est pressé par une affaire, il se déplace conduit par un adjoint en Renault 4CV ou en Citroën Traction Avant dans les années 1950 ou en Peugeot 403 dans les années 1960, types de voitures, toujours noires, utilisées par les inspecteurs de police. Il se déplace dans Paris le plus souvent à pied, en taxi ou en autobus, rarement en métro. Dans l'épisode télévisé Le Notaire de Châteauneuf de 1988, c'est madame Maigret elle-même qui conduit leur voiture.

Selon la nouvelle Tempête sur la Manche, Maigret s'est marié « tard »[41]. Cependant, selon le roman La Première Enquête de Maigret, le commissaire Maigret s'est marié à vingt-cinq ans.

Madame Maigret, prénommée Louise[Note 2], est une épouse aimante et patiente. Elle ne reproche jamais à son mari de se consacrer tout entier à son métier, d'aller parfois au Quai des Orfèvres le samedi et le dimanche et de lui faire souvent faux bond, au dernier moment, pour les repas. Tout au plus lui dit-elle incidemment : « Tu n'as presque jamais été à la maison ces temps-ci[44]. » Elle ne reproche pas à « Maigret », comme elle l'appelle, de mêler sa vie professionnelle à leur vie privée et de poursuivre ses enquêtes à leur domicile en recevant coups de fil des inspecteurs et parfois protagonistes des affaires criminelles. C'est une excellente femme d'intérieur, très à cheval sur l'ordre et la propreté. « Tu crois que c'est propre ? » demande-t-elle avant d'entrer dans un cinéma de quartier pour voir avec son mari des films de Charlot. « Tu crois que les verres sont propres ? » interroge-t-elle également quand Maigret l'emmène sur une terrasse d'un café du canal Saint-Martin, lieu mal famé à l'époque[45]. C'est aussi une cuisinière hors pair. Elle prépare par exemple du foie de veau en papillote et, tous les jeudis du pot-au-feu ainsi que tous les mardis, des macaronis parfois accompagnés de truffe[46].

Cependant, « la timide madame Maigret », selon son créateur, a du caractère. Dans L'Amie de madame Maigret, mêlée bien malgré elle à une affaire criminelle, elle n'hésite pas à mener sa propre enquête et fournit à son mari un renseignement très utile dont il pourra tirer parti. C'est elle aussi, même si « c'était drôle, inattendu » qui prend des leçons de conduite à la place de son mari (« Il ne verrait pas les feux rouges, ou bien il prendrait le frein pour l'accélérateur »[47]) pour rejoindre leur petite maison à Meung-sur-Loire. Madame Maigret admire son mari et conserve dans des cahiers les articles des journaux où il est question de lui.

Ils ont perdu une fille, très jeune. Si le désir d'enfant est manifeste chez madame Maigret, il est aussi présent chez Jules Maigret : « Pourquoi Maigret pensa-t-il qu'il aurait aimé avoir un fils comme ce garçon ? » quand il rencontre Julien de V… Et un peu plus tard dans son enquête, il repense à « ce jeune homme devant qui il venait de ressentir plus fort que jamais la nostalgie de la paternité »[48].

Madame Maigret a une sœur, Hortense (Maigret en meublé), qui habite Colmar avec son mari, ingénieur des Ponts et Chaussées, et ses enfants et qui possède un chalet au col de la Schlucht où les Maigret sont allés assez souvent en vacances. Maigret a fait entrer leur fils Philippe à la PJ, au Quai des Orfèvres, mais Philippe Lauer n'était pas fait pour le métier de policier. Lors d'une « planque » qui lui avait été confiée, il avait même commis une maladresse qui l'avait fait accuser d'un meurtre. Philippe avait été contraint de faire appel en catastrophe à Maigret, son oncle, pour le tirer d'affaire. Maigret y était parvenu malgré une certaine mauvaise volonté du commissaire Amadieu dont dépendait Philippe. À cette occasion, Maigret s'était rendu compte à nouveau à quel point sa belle-sœur, qui ressemble par ailleurs à madame Maigret, était une mère exemplaire. Il a un autre neveu Daniel, qui travaille au standard téléphonique de Police-Secours (il apparaît brièvement dans L'Inspecteur malgracieux). Dans Mon ami Maigret on apprend que la sœur de madame Maigret est mariée à monsieur Mouthon[49],[50].

Son adresse se situe dans l'est de Paris, au 132, boulevard Richard-Lenoir, dans le 11e arrondissement[51], cette adresse précise n'étant indiquée que dans un seul roman, Maigret et son mort, alors que l'indication du Boulevard Richard-Lenoir revient constamment dans la série[52]. Cependant, lorsque madame Maigret prend le métro, elle descend à la station Richard-Lenoir, ce qui n’est pas logique (leur adresse est en effet beaucoup plus proche des métros Parmentier, Oberkampf ou République). Dans Maigret et le tueur, le commissaire boit une bière dans un bistrot de la Place de la Bastille "à 200 mètres de chez lui". Or le 132 du boulevard Richard-Lenoir est à plus d'un kilomètre. Dans un autre roman, M. et Mme Maigret se dirigent depuis chez eux vers la Place de la République en tournant "à gauche" sur le Boulevard Voltaire, alors que depuis le 132 il faut tourner à droite. Tout ceci laisse penser que le 132 a été attribué par Simenon un peu par hasard, et que l'adresse réelle se situerait plutôt vers les numéros 30 à 50. Selon l'épisode avec Jean Richatd intitulé "Maigret et les braves gens" l'adresse se situe précisement au 42; Adresse confirmée dans l'épisode et le roman "Maigret et le marchand de vin" dans lequel Maigret voit de sa fenêtre le personnage nommé Gilbert Pigon s'enfuir dans la rue du chemin vert, située juste en face du 42 boulevard Richard Lenoir.

Le couple a également habité, durant une courte période, au 21, place des Vosges dans le 4e, là où Simenon a habité et a connu un voisin du nom de Maigret. Les Mémoires de Maigret précisent que les Maigret répondaient ainsi à une proposition de Simenon lui-même : « Pourquoi, en attendant la fin des travaux, ne vous installeriez-vous pas dans mon appartement de la place des Vosges ? » Ces travaux sont sans doute l'extension des lieux « agrandi de l'appartement voisin »[53]. Il a habité un an à Luçon en Vendée (voir La Maison du juge et Maigret chez le ministre).

Le docteur Pardon, son médecin, et madame Pardon reçoivent les Maigret une fois par mois et les Maigret les reçoivent à leur tour une fois par mois : « C'était l'occasion, pour les deux femmes, de se livrer à un amical concours de cuisine mijotée »[54]. « Ils s'étaient toujours compris à demi-mot, Pardon et lui, bien qu'ils se fussent connus très tard, quand chacun avait déjà accompli une grande partie de sa carrière. Dès le premier jour, la confiance avait régné entre eux et ils éprouvaient un respect mutuel »[55].

Les Mémoires de Maigret nous apprennent que Jules et Louise Maigret ont tous deux une amitié longue et fidèle avec Georges Simenon lui-même, que Maigret a rencontré pour la première fois en 1927. Georges Simenon s'appelle encore Sim et l'assurance de ce tout jeune homme qui envisage d'écrire des romans policiers agace d'abord Maigret mais finit par le charmer. Les Maigret connaîtront une bonne partie des maisons dans lesquelles Simenon a installé sa famille. Maigret le rencontrera même aux États-Unis.

Maigret apprécie des collègues de travail comme le docteur Paul, un médecin légiste, et l'inspecteur Moers, qui travaille dans les laboratoires de l'Identité judiciaire.

Maigret, en homme du début du XXe siècle, boit pas mal (sauf le champagne qu'il n'aime pas) et fume beaucoup, c'est un sédentaire qui a la chance d'avoir une santé robuste. Son ami, le docteur Pardon, lui conseillait de moins boire, mais comme lui-même continuait à fumer des cigarettes en cachette de sa femme, ses recommandations perdaient de leur autorité aux yeux de Maigret.

Il déjeune souvent à la Brasserie Dauphine (correspondant à l'ancien café-bar Aux Trois Marches[56]), située derrière le palais de justice de Paris. Faute de pouvoir rentrer dîner chez lui, Maigret se fait monter des sandwiches et des demis de la Brasserie Dauphine. C'est une véritable tradition. Il a également ses habitudes à La Chope du Pont-Neuf, brasserie où aiment se retrouver les gens de la « maison » pour l'apéritif ou pour déjeuner et dans laquelle il a une place préférée au fond de la salle. Ses plats favoris sont la blanquette de veau, la choucroute, l'andouillette, le fricandeau à l'oseille, le coq au vin[57].

Ses seuls loisirs se résument à se rendre une fois par semaine au cinéma avec madame Maigret et au billard ; mais même en vacances il enquête parce que sa vraie passion, c'est son métier.

Maigret connait l'anglais mais est « loin de le parler couramment » (Maigret voyage), quelques mots d'allemand[58] et le breton[59].

Maigret tient à sa médaille de la police judiciaire. Cette médaille en bronze argenté, évoquée dans Le Voleur de Maigret, porte le numéro 004 et prouve que Maigret est officier de police judiciaire. La no 1 est réservé au préfet, la no 2 au directeur de la PJ et la no 3 au chef des Renseignements généraux. D'un côté, une Marianne au bonnet phrygien, les lettres RF et le mot « Police » encadré d'émail rouge. Au revers les armes de Paris, un numéro et, gravé en petits caractères, le nom du titulaire. Le règlement prévoit une suspension de traitement pendant un mois en cas de perte.

Ses proches collaborateurs sont Janvier, Lucas, le plus ancien, « le petit Lapointe », Lourtie et Torrence, le costaud, qu'il appelle souvent « mes enfants ». Ils sont plus ou moins en compétition pour obtenir son estime et sa confiance[60].

Le personnage du commissaire Maigret est créé en 1929. Il apparaît d'abord en ébauche dans quatre romans: Train de Nuit, La Figurante, La Femme Rousse[61],[62], La Maison de l'inquiétude[63], écrits sous divers pseudonymes[64]. Puis Simenon rédige le premier roman officiel de la saga maigretienne, Pietr le Letton. Maigret est « officiellement lancé » comme le personnage principal d'une série de romans policiers à la suite d'une présentation organisée par l'auteur lui-même. Cette présentation a lieu le soir du , avec la complicité du journaliste Pierre Lazareff, dans le cabaret de La Boule Noire à Paris, lors d'une grande fête dénommée « Le bal anthropométrique » où le Tout-Paris avait été convié[65]. Les deux romans choisis pour inaugurer la collection sont Monsieur Gallet, décédé et Le Pendu de Saint-Pholien.

Voici, ci-dessous, la liste exhaustive des romans de Georges Simenon présentant le commissaire Maigret comme personnage central de ses enquêtes, selon l'ordre chronologique de rédaction, avec l'indication des dates de parution[Note 3] :

En 1972, alors qu'il est âgé de 70 ans, Georges Simenon déclare lors d'une interview à Paris Match : « J'ai septante ans, c’est fini, je tue Maigret », confirmant ainsi que Maigret et Monsieur Charles sera la dernière publication d'une enquête du personnage et présentant cette décision comme une délivrance[66].

« C'est lui ! C'est lui ! Comme lui, Maigret doit impressionner par sa stature. Je dis quelque part qu'il se gonfle pour faire croquemitaine. C'est ça ! »

« Je vous dirai que le meilleur Maigret, c'était lui. […] Il a été inouï, d'une très grande qualité humaine »

« Gabin a fait un travail hallucinant. Ça me gêne du reste un peu, parce que je ne vais plus pouvoir voir Maigret que sous les traits de Gabin. »

De nombreuses séries télévisées françaises, ainsi que d'autres productions européennes, mais également une série japonaise, ont été tournées avec le personnage du commissaire Maigret, toujours en rapport direct ou indirect avec les romans originaux.

La chaîne télévisée américaine PBS va diffuser à partir de 2025[82] une nouvelle adaptation de Maigret qui se déroulera en 2025 pour pouvoir intégrer des femmes dans les rôles de policière.

Plusieurs émissions radiophoniques ont été diffusées après la Seconde guerre mondiale. Il s'agit d'adaptation originale en anglais (BBC et la Canadian Broadcasting Corporation), en allemand (SFB-ORB), en italien (Rete Azzura) et en français avec Radio Algérie et la Radio Suisse Romande avec le plus souvent, l'acteur de radio Clément Bairam, dans le rôle de Maigret.

Radio Strasbourg a diffusé, le , une pièce intitulée Wynachte biem Commissaire Moser, qui est une libre adaptation de la nouvelle Un Noël de Maigret. Le texte est en dialecte alsacien. Les noms des personnages sont légèrement modifiés (le commissaire Jules Moser, sa femme Françoise, ses inspecteurs Jenner et Lukas) et la trame très semblable; une petite fille de onze ans, prénommée Colette, qui habite en face de chez les Moser, a vu le père Noël dans sa chambre[88].

La collection existe également en édition numérique accessible aux non-voyants[89].

Dans le manga Détective Conan de Gosho Aoyama, l'inspecteur Megure serait une référence à Maigret (très certainement lié à la série japonaise Tôkyô Megure Keishi), bien que la description de ce personnage de commissaire japonais soit fondamentalement différente du commissaire français[91].

En 2019, à l'occasion du 90e anniversaire du commissaire Maigret, les éditions Omnibus publient la collection dénommée Tout Maigret, soit un ensemble de 76 romans en dix volumes[92].

Liège, ville natale du romancier, a rendu hommage à son personnage en renommant à son honneur une place située derrière l'hôtel de ville.

Au cœur de cet espace piétonnier, une sculpture à l'effigie de l'écrivain a été installée. Composée d'un banc en pierre et d'une statue en bronze en position assise de Georges Simenon, celle-ci a été créée par l'artiste local Roger Lenertz. L'œuvre de 2004 représente Georges Simenon qui, chapeau sur la tête, sans lunettes et pipe à la main, invite ses admirateurs à se faire prendre en photo à ses côtés[96],[97].

Il existe une rue du Commissaire-Maigret à Meung-sur-Loire, ville du Centre-Val-de-Loire où, selon Georges Simenon, Jules Maigret a pris sa retraite en compagnie de son épouse[98].

Il existe une autre rue du Commissaire-Maigret à Paray-le-Frésil, village de la région Auvergne-Rhône-Alpes (département de l'Allier) qui correspond, du fait de sa situation et de sa description, au village de Saint-Fiacre dans les romans de Simenon, celle-ci étant la commune natale fictive du commissaire et où il vécut une grande partie de sa jeunesse[99].

L'almanach royal, annuaire de l'administration royale française de l'année 1821, précise[100],[101] dans sa page 814 qu'un commissaire Maigret exerçait dans l'ancien 6e arrondissement de Paris, rue des Écrivains. Cette voie a disparu en 1856, lors du percement de la rue de Rivoli, mais elle était située non loin de l'île de la Cité et de l'actuel quai des Orfèvres. Eugène-François Vidocq était chef de la Brigade de sûreté à la même époque[102].

Une statue du commissaire, créée par le sculpteur néerlandais Pieter d'Hont, a été édifiée en 1966 sur une place de Delfzijl, ville située au nord des Pays-Bas. C'est dans cette petite bourgade portuaire de la province de Groningue, située au sud de l'estuaire de l'Ems, que Georges Simenon a situé l'intrigue de l'enquête Un crime en Hollande[103].

Le château de Colonster, propriété de l'université de Liège depuis 1963, abrite le centre d'études et fonds Georges-Simenon. Ce fonds héberge notamment l'ensemble des différentes éditions en français et les traductions des romans du créateur de Maigret, ainsi qu'une grande partie de ses manuscrits[104].

L'astéroïde (293383) Maigret, découvert en 2007, est nommé en l'honneur du personnage[105].

Les romans qui évoquent le commissaire Maigret ont tout d'abord été édités chez Fayard entre 1931 et 1934, puis chez l'éditeur Gallimard et enfin, à compter de 1947 la « nouvelle collection des Maigret » est éditée par Sven Nielsen, directeur des Presses de la Cité, jusqu'au dernier roman publié en 1972[108].

En juillet 2020, le journal Le Monde décide de republier l'ensemble de la collection de Maigret avec des commentaires, mais sans respecter l'ordre chronologique, en partenariat avec John Simenon, le fils de l'auteur qui en signe chaque préface. Chaque ouvrage est illustré par des dessins de Loustal[109],[110].

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.