Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Provençal

dialecte de la langue occitane De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le provençal (endonyme : prouvençau ou provençau selon les graphies) est la variété de l'occitan parlée en Provence[2], dans l'est du Languedoc[3] et, pour certains, dans les vallées occitanes du Piémont. Cet idiome riche d'une littérature ancienne et prestigieuse remontant aux troubadours a atteint la reconnaissance internationale avec le prix Nobel de Littérature décerné à Frédéric Mistral en 1904.

Le provençal littéraire fleurit dès le XIe siècle dans les compositions des troubadours et trobairitz. À partir du XIIe siècle il se substitue progressivement au latin en devenant la langue de la justice, des actes, des délibérations administratives et des chroniques. D’abord maintenu dans son rôle de langage juridique par le pouvoir royal à la suite de l'association du comté de Provence avec le royaume de France, son usage dans les actes officiels décline lentement à partir du XVIe siècle siècle jusqu’à la Révolution. À partir de l’établissement de la Convention nationale[4], le provençal est exclu de l’administration. Il demeure néanmoins la langue de la majorité de la population et se maintient sur le plan littéraire.

Il existe une polémique sur le statut du provençal, simple dialecte ou langue à part entière au sein de la langue d'oc.

La création du Félibrige — qui s’institue comme académie — coïncide avec une forme de renaissance du provençal[5],[U 1] qui connait à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu’au XXe siècle des travaux de normalisation orthographique qui aboutissent à la création de deux normes : l'une dite « moderne » ou « mistralienne » et l'autre dite « classique » car se voulant transdialectale, plus proche des graphies médiévales et du catalan[6].

Les Provençaux parlaient encore leur langue au xviiie siècle[b]. Son usage s’érode graduellement à partir du XIXe siècle au profit du français, et particulièrement sous la IIIe République lorsque l’école française entre en conflit direct avec les langues régionales.

Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que les parents cessèrent par honte ou par espoir d'ascension sociale d'élever leurs enfants en provençal[7],[8],[c].

La part de provençalophones est difficile à estimer. Le provençal est classé par l’Atlas interractif UNESCO des langues en danger dans le monde comme langue en situation sévère d’extinction[9].

Remove ads

Définition

Nom

Le dialecte provençal ne doit pas être confondu avec la « langue provençale », expression qui désignait l'intégralité de la langue d'oc avant sa substitution progressive par le terme occitanien, puis occitan à partir des années 1930[10],[11]. Bien que l’usage d’appeler provençale la langue des troubadours date surtout du xiie siècle, l’habitude de nommer provençal tout habitant du Midi de la France se retrouve déjà au XIe siècle : ainsi les « seigneurs provençaux » de la première croisade proviennent aussi bien du Languedoc que de la Provence même[12].

Tout comme l’emploi antérieur de limousin rappelait l’origine géographique des premiers troubadours, provençal peut se référer à la provenance de certains troubadours. Jean-Claude Bouvier pense qu’il s’agit d’une référence semi-consciente à l’ancienne Provincia Romana. Il voit aussi à travers cette appellation un besoin d’affirmer la romanité de cette culture et de cette littérature[13].

Remove ads

Classification

Résumé

Contexte

Le statut du provençal, dialecte occitan[14],[15] ou langue distincte, est une question clivante ; l'inclusion du provençal parmi les dialectes de l'occitan est discutée dans les milieux académiques[16]. Le débat est alimenté par des arguments sociolinguistiques et par une forme d’ethnocentrisme provençal lié à l’emploi traditionnel du vocable provençal pour nommer uniformément n’importe quel parler d’occitan[13]. Au moment de la Renaissance provençale, le Félibrige ne lève pas cette ambiguïté et, au contraire, en joue pour consacrer la primauté du dialecte d’Avignon. Toutefois, comme le rappelle Jean-Claude Bouvier, le terme langue a plusieurs sens en linguistique dont celui, lorsqu’on opère la distinction entre langue et dialecte, de désigner un ensemble de dialectes unis par la participation à un diasystème commun[13]. L’intégration d’une variété de langue dans un diasystème repose sur des critères linguistiques et extra-linguistiques. Le dialecte s’inscrit dans un continuum linguistique et implique l’existence de liens historiques, géographiques et culturels. Le provençal s’inscrit donc bien dans le diasystème de la langue d'oc. C'est également la position contemporaine défendue par le Félibrige[17]. Le courant mistralien se divise au xxie siècle en deux tendances : l'une proche de la postion officielle du Félibrige défendant la langue d'oc dans son unité et sa pluralité et l'autre circonscrite au provençal, promotrice du seul emploi de la graphie mistralienne et défendant la notion de « langues d'oc »[18].

L’appellation « langue provençale » peut néanmoins servir de nom alternatif pour désigner la variété de langue d’oc parlée en Provence. Philippe Blanchet estime en effet qu’il faut promouvoir les appellations locales afin de favoriser un « sentiment d'appartenance » basé sur les régions historiques[19]. Il reprend la notion de langue polynomique (ou langue Ausbau) en proposant la séparation de la langue d'oc en plusieurs langues, au contraire des promoteurs de la notion de polynomie qui conservent sous la même langue-toit ses différentes variantes, à l'instar du basque unifié. L'enquête « Famille » menée par l’INSEE-INED en 1999 montre que sur l’ensemble du territoire occitan plus de 70% des sondés nomment leur langue « patois ». Ce nombre diminue dans les régions à forte identité comme la Provence — où en fonction des départements il oscille entre 26 et 50% des sondés — et la Gascogne — où il tombe à 28% des sondés —. Il ressort de cette enquête que l’occitan serait la langue la plus exposée à la désignation « patois »[19].

Remove ads

Aire géographique

Résumé

Contexte

La classification dialectologique du provençal au sein de l'espace occitan diffère selon les auteurs entre les partisans d'une vision « nord-sud » (occitan oriental) et « est-ouest » (occitan méridional ou occitan moyen). Les parlers inclus dans le domaine dialectal provençal varient selon les chercheurs : si la majorité y range le rhodanien, le maritime et le niçois, l'inclusion du vivaro-alpin est sujette à caution. Son rattachement au provençal n'est toutefois pas reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique, qu'il s'agisse de sources anciennes (Klinkenberg[14], Pierre Bec) ou plus récentes[20]. Les seules inclusions qui fassent consensus sont celles du dialecte rhodanien, rendu célèbre par Frédéric Mistral, et du dialecte maritime, la langue de Victor Gelu. Ces deux variétés seront donc celles majoritairement développées dans la suite de cet article.

Selon Frédéric Mistral[M 1], les sous-dialectes du provençal sont : le rhodanien, parlé dans la partie occidentale des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, jusque dans la région de Nîmes (partie orientale du Gard) ; le marseillais[d] entre les villes de Marseille, d'Aix, de Salon, d'Apt, de Toulon et l'arrondissement de Grasse ; le niçois dans Nice et ses environs (le fleuve Var servant de frontière avec le maritime) ; l'alpin autour de Digne qui est une zone de transition entre les parties nord-occitane (rhodano-alpine) et méridionale (maritime, niçois). Mistral exclu du dialecte provençal le vivaro-alpin, qu'il nomme dauphinois et sous-divise en : briançonnais, diois, valentinois et vivarais[M 1].

Jules Ronjat fait partie des partisans de la vision orientaliste : chez lui le « provençal général »[e] est constitué du maritime, du rhodanien et du niçois.

Pour Jean-Claude Bouvier, le provençal possède quatre sous-dialectes : le provençal alpin, le vivaro-dauphinois, le rhodano-méditerranéen et le nissart[13]. Il ne s'oppose pas à une distinction entre les variétés rhodanienne et méditerranéenne mais cette subdisvion lui paraît plus littéraire que scientifique[13]. Jean-Claude Bouvier estime néanmoins que la notion de frontière dialectale demeure relative[21],[13]. Son choix d'inclure dans l'espace provençal les variétées vivaro-dauphine et alpine est motivé par des considérations géographiques, culturelles mais également linguistiques. Le Rhône et la Durance sont les deux grands cours d'eau autour desquels se sont structurés les échanges séculaires entre les zones montagneuses et le milieu méditerranéen. Les échanges liés au secteur agricole se sont majoritairement faits du Nord vers le Sud. Aucun centre économique et culturel d'un poids comparable à Avignon, Aix, Marseille, Toulon, Nice ou Nîmes n'a ainsi pu se développer ni dans les moyennes vallées du Rhône ni plus en altitude. Cette absence a empêché la formation d'une unité dialectale dinstincte de celle du Sud et a même encouragé un sentiment d'appartenance à une communauté dialectale commune[13].

Jacques Allières estime qu'on peut parler d'ensemble dialectal provençal dans l'espace regroupant l'intégralité de l'occitan oriental[réf. nécessaire].

Guy Martin reprend dans le livre « Grammaire provençale » des délimitations similaires à celles proposées par Allières. Il n'opère pas de distinction particulière entre ce que Mistral appelle « dialecte provençal » (sud-occitan) et « dialecte dauphinois » (nord-occitan) mais, à la différence de Mistral, il nomme la partie nord-occitane orientale dialecte rhodano-alpin (ou vivaro-alpin) et la partie sud-occitane orientale dialecte rhodano-méditerranéen en gardant les délimitations mistraliennes (alpin, marseillais, niçois, rhodanien). Guy Martin divise les parlers provençaux de l'arc alpin en trois sous-dialectes : l'intra-alpin (central, méridional, septentrional) ; le nord-rhodanien (méridional, septentrional) et l'inalpin (ou transalpin). Il fait de même avec les parlers maritimes (occidental, varois, oriental), niçois (côtier, intérieur, oriental), et bas-rhodaniens (central, oriental, occidental, septentrional) et dégage une « zone d'interférence » entre les dialectes rhodanien et maritime, et entre les dialectes maritime et alpin[22].

Pierre Bec classe le provençal (niçois compris) avec le languedocien au sein d'un dialecte « occitan méridional » (ou occitan moyen). À noter qu'avant le XVIe siècle siècle, provençal et languedocien ne se distinguaient guère et formaient ce que l'on nomme « provençal moyen »[réf. nécessaire].

- Dialectes de l'occitan selon Mistral.

- Les dialectes de l'occitan selon Ronjat.

- Les dialectes de l'occitan selon Allières.

- Dialectes de l'occitan selon Bec.

Délimitation linguistique :

1 Limite de la langue occitane

2 Limite de dialecte

3 Limite de sous-dialecte

Délimitation historique :

4 « Limite de la langue provençale » selon le point de vue de Philippe Blanchet[7],[23] :

a « La Provence historique et culturelle »

b « Zones extérieures de culture provençale »

c « Zone historique provençale ayant appartenu au Piémont de 1388 à 1713 et surtout de culture alpine »

d « Zone dauphinoise aujourd'hui rattachée à la région Provence Alpes Côte d'Azur »

e « Pays niçois (Provençal jusqu'en 1388, Piémontais jusqu'en 1860, aujourd'hui rattaché à la région Provence Alpes Côte d'Azur »

Si nous laissons de côté l'utilisation de provençal pour désigner l'ensemble d'oc, l'extension du provençal reste un objet de débat :

- L'usage de la majorité des linguistes et de l'Unesco consiste à réduire son extension au « dialecte provençal » tel que défini par Pierre Bec[24].

- La tradition romaniste a longtemps inclus le vivaro-alpin dans le provençal. C'est par exemple le cas de Robert Lafont qui inclut ce dialecte — sous l'appellation « provençal alpin » — dans le provençal auquel il adapte la graphie classique de l'occitan[25] ou de Jean-Claude Bouvier, qui dans sa description du provençal, le nomme « nord-provençal ».

- L'école désignant le provençal comme une langue indépendante du reste du domaine d'oc inclut également (sous la désignation de « provençal alpin ») l'essentiel du domaine vivaro-alpin (sauf la rive droite du Rhône, appelée « vivarois ») et le niçois. L'inclusion des parlers des Alpes dans le provençal s'explique davantage par référence à la grande Provence historique et à la conscience linguistique des usagers que par la typologie linguistique. La variation importante qu'implique ce regroupement a amené la réutilisation du concept de langue polynomique apparu à l'origine pour le corse[7].

- La place du niçois dans le provençal fait aussi débat.[réf. nécessaire]

- Les parlers de transition avec le ligure (mentonasque, royasque, brigasque) font aussi l'objet de débats.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Moyen Âge

En Europe méridionnale, le latin demeure longtemps la langue de l’administration. Les rédacteurs commencèrent d’abord à employer des mots en langue vernaculaire lorsqu’ils ne connaissent pas les termes latins adéquats[26] ou qu’il n’existe pas d’équivalents latins aux notion qu’ils souhaitent illustrer[27]. Comme exemple de textes latins parsemés de bribes d’oc, on peut citer des serments prêtés à l’archevêque d’Arles entre 1031 et 1062 (Livre noir d’Arles), dans le Vivarais un acte de donation à l'Ordre des Templiers de Jalès par Pons de Basinaneges (1179), le cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor rédigés entre les XIe siècle et xiie siècle, le cartulaire de la chartreuse de Durbon (1193-1208) et la traduction du cartulaire de Manosque en 1293. Les chartes de l’abbaye de Saint-Victor comportent aussi un acte daté de 1096 à moitié composé en roman. Cette habitude de rédaction mi-latine, mi-vernaculaire durera parfois jusqu’au milieu du xiie siècle.

Comme dans le nord de la France, la substitution de la langue d’oc en lieu et place du latin peut être vu, au départ, comme la conséquence d’une forme de déclin culturel. Les institutions religieuses non militaires conserveront, elles, l’emploi du latin. L’introduction de la langue d’oc dans les actes administratifs peut aussi être l’illustration d’un rapport de force entre laïcs et clercs[27]. En tout cas, la langue vulgaire gagne en prestige au fil du temps.

Les plus anciennes chartes en provençal sont des serments de fidélités — des textes courts dont les formulations figées ne diffèrent pas selon les régions — ou des dénombrements de possessions. Dans le sud, on recense ainsi intégralement rédigée en langue d’oc une donation faite à l'Ordre des Hospitaliers par Bertan de Guillem en 1190, un hommage prêté entre 1101 et 1110 par Ermessen, vicomtesse d’Avignon, à Adélaïde, comtesse de Haute-Provence, un hommage pour les châteaux d’Aix, Fos et Hyères rendus par Pons, fils de Garsie, à Raimon, fils d’Almos et quelques actes des cartulaires du chapitre d’Avignon, du chapitre d’Apt, de la commanderie de Roaix datant de la seconde moitié du xiie siècle. Entre le milieu du XIe siècle et le xiie siècle on a aussi retrouvé divers serments de fidélités prêtés à l’abbé de Lérins, à l’évêque de Nice et des donations faites à l’abbaye de Saint-Pons. Si l’on exclu l’arrondissement de Grasse qui fut rattaché aux Alpes-Maritimes en 1860, le département du Var est pauvre en documents anciens écrits en langue d’oc. Paul Meyer n’a pas trouvé de documents antérieurs aux comptes consulaires de Toulon de 1385. Au nord, dans les Alpes, c’est un acte de partage en gapençais des pâturages de Montmaur qui fait figure de plus ancien document en langue d’oc. Sa datation ne fait pas consensus chez les chercheurs : Paul Meyer estime qu’il date de la fin du XIIe siècle, l’abbé Guillaume du commencement du xiiie siècle. La reconnaissance féodale donnée en 1197 par Guignes de La Roche à Aimar de Poitiers, comte de Valentinois, pour diverses seigneuries de la région de Privas est le plus ancien document rédigé en vivarais.

Les actes portant cession ou engagement de bien ne seront écrits en provençal qu’à partir de la seconde moitié du xiie siècle.

Scripta des troubadours

Dès la fin du XIe siècle la Provence est parfaitement définie comme entité historique et géographique[13]. Les troubadours provençaux sont rares avant la fin du xiie siècle[A 1]. Les plus anciens textes que sont Boëcis (ou poème sur Boèce) et la Chanson de sainte Foy d'Agen ne sont pas des œuvres provençales. La langue classique des troubadours s'est construite par imitation des premiers troubadours qui étaient limousins (Bernard de Ventadour), poitevins (Guillaume IX d'Aquitaine)[A 2] ou originaires de la Marche limousine[A 3]. On rencontre ainsi dans les anciens textes gascons et languedociens des exemples « poitevinismes » comme chez Cercamon et son disciple Marcabru ou Jaufré Rudel qui utilisent le graphème « ch » en lieu et place de « c » dans des positions où leur dialecte gascon a toujours conservé le son [k]. Si la langue littéraire offrait une certaine unité que ne possédait pas la langue ordinaire, on ne peut néanmoins pas parler d'orthographe pour qualifier la graphie des troubadours qui souffrait de ce Joseph Anglade appelle « le caprice du scribe »[A 4], ni même de koinê mais de scripta régionales[28]. Le passage du latin à la langue vulgaire dans les actes administratifs demanda aux scribes médiévaux de faire preuve d'inventivité pour parvenir à noter des sons inexistants en langue latine. En effet, l'alphabet latin ne permettait pas de noter les consonnes affriquées ni les distinctions entre voyelles ouvertes et fermées[28] ni la palatalisation de /l/ et /n/.

On peut ainsi trouver dans des manuscrits italiens ciauzir pour chauzir, ditç pour ditz ou dig, egla pour elha, etc. Les manuscrits médiévaux révèlent que la lettre « h » était parfois écrite à l'initiale mais ne semblait pas prononcée, que les diphtongues dont le second élément était le son [u] s'écrivaient avec « u » ; pourtant, il arrivait aussi que la diphtongue « au » soit écrite « ao » (paraolas), idem pour les diphtongues « eu » et « iu » qui devenaient « eo » et « io » ; la lettre « s » pouvait être redoublée sans nécessité apparente dans les suffixes « -ansa » (abondanssa, Franssa) et « -ensa » (falhenssa). Il est commun de trouver des mots écrits avec une initiale double dispensable (Ffransa, ffait, ssi). Comme dans d'autres langues moyenâgeuses « i » intervocalique et « j » ne sont pas distingués[f]. La lettre « n » était instable à la fin des mots où elle se trouvait précédée d'une voyelle en latin (canem donne can et ca, panem, pan et pa, bonum, bon et bo). Le son [ʎ] était rendu par différents graphèmes : « gl », « igl », « ill », « lh » et « ll » mais c'est bien « lh » qui sembla se généraliser ; [ɲ] pouvait être écrit : « gn », « ign », « nh », voire « ny » en catalan et même « y » dans certains textes provençaux (cavayer, seyor)[g] ; parfois même, la palatalisation n'était pas du tout notée et on ne voit que « l » et « n » seules. Le graphème « -ch » final provenant du latin « ct » pouvait être représenté par « h » (dih, fah, tuh) ou « g » (dig, fag, tug).

Renaissance

Les premiers codes que sont Razos de trobar de Raimon Vidal et Donat proensal de Hugues Faidit furent édictés au xiiie siècle. Ils s'intéressaient surtout à la morphologie ou aux rimes et pas à la graphie de la langue. Ce sont les Leys d'Amors publiées par le Consistori del Gai Saber en 1356 qui établirent des règles précises concernant l'orthographe. La poésie des troubadours tombait alors en décadence et la langue littéraire commençait à se corrompre depuis le début du xive siècle.

Les auteurs de la Renaissance utilisaient la lettre « y » pour plus facilement faire ressortir les diphtongues (« rey » au lieu de « rei »). Cet usage est déjà visible dans les Leys d'Amors. Les auteurs abandonnent la déclinaison à deux cas en usage au Moyen Âge (cas sujet / cas régime).

La Respelido

Le romantisme remet à l’honneur le Moyen Âge et inspire une nouvelle génération d’écrivains. Un premier congrès rassemblant divers auteurs provençaux se tient en 1852 à Arles. Ce premier succès encourage la tenue le 21 août 1853 à l’hôtel de ville d’Aix-en-Provence du « Festival des Trouvères ». À la fois exhaltés par cette expérience et déçus que leurs propositions ne trouvent que peu d’écho parmi leurs pairs, sept poètes provençaux décident de créer un mouvement visant à réhabiliter la langue provençale[29]. Selon la légende, le Félibrige est ainsi fondé le 21 mai 1854 au château de Font-Ségugne par Paul Giéra, Joseph Roumanille, Théodore Aubanel, Anselme Mathieu, Jean Brunet, Alphonse Tavan et Frédéric Mistral[30].

Seconde guerre mondiale / Régime de Vichy

À la fin des années 1930, le Félibrige et l'occitanisme regroupent des hommes et des femmes aux opinions politiques diverses[31]. Si Louis Alibert, Pierre-Louis Berthaud, Philadephe de Gerde, Jean Lesaffre, Charles Maurras et Joseph Salvat représentent une droite réactionnaire proche des idées de l’Action française ; Pierre Azéma, Antoine Conio, Charles Camproux, Ismaël Girard, Marius Jouveau, Georges Reboul, Max Rouquette et Léon Teissier sont l'incarnation d'une « gauche plurielle » allant de la démocratie-chrétienne au socialisme voire à l'extrême-gauche[32],[33]. Le fascisme n'a en revanche eu aucun écho parmi les défenseurs de la langue d'oc en raison probablement du sort réservé par l'extrême-droite franquiste aux Catalans. Depuis le début de la Guerre d'Espagne les militants de la langue d'oc, tous bords politiques confondus, soutiennent en effet leurs « frères »[34] persécutés par un Franco soutenu par l’Allemagne et l’Italie[31]. L'occitanisme est représenté par la Société d'études occitanes (S.E.O) qui deviendra après guerre l'Institut d'études occitanes (I.E.O). Lorsque la France entre en guerre le 3 septembre 1939, l'ensemble des courants du militantisme d'oc va exprimer sa fidélité à la patrie. Certains comme Pierre-Louis Berthaud vont chercher à mettre en avant un « esprit propre à la civilisation occitane » ; un esprit attaché à la dignité humaine et plaçant la liberté au dessus de tout ; un esprit naturellement opposé au nazisme[31]. Consécutivement à la défaite de l'armée française en mai 1940, le maréchal Philippe Pétain est nommé Président du Conseil le 16 juin 1940. L'Armistice est signée le 22 juin de la même année et, le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale offre les pleins pouvoirs au Maréchal qui promulgue alors une nouvelle Constitution. C'est la naissance de « l’État français », que l'on nomme aujourd'hui « Régime de Vichy ». Les militants de la langue d'oc sont, comme une grande partie de la population française, sensibles à l'esprit de repentance voulu par Pétain mais c'est surtout l'idée de « retour à la terre » qui les séduits[31]. Depuis 1892, chaque génération de militants a constitué un courant opposé à la centralisation et a produit son manifeste fédéraliste[31]. Félibres comme occitanistes vont profiter du régime de Vichy pour réclamer des mesures en faveur de la langue d'oc. Bien évidemment ils n'ont pas attendu la guerre pour se manifester et ont régulièrement interpellé les autorités sur la question de l'enseignement de la langue d'oc. La dernière doléance avant-guerre fut adressée en 1939 à Jean Zay alors Ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Il s'agissait d'une initiative de la « Commission permanente de l’enseignement du provençal » — un organisme proche d'Occitania et dirigé par Paul Ricard et Antoine Conio — pour demander « l'introduction de la langue d’oc parmi les langues qui peuvent être présentées à l’examen du baccalauréat série B »[31].

Époque contemporaine

Remove ads

Phonétique et phonologie

Résumé

Contexte

La plupart des caractéristiques linguistiques, dont la somme est spécifique du provençal par rapport aux dialectes occitans voisins, apparaissent entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle[35].

- Diversification des articles définis : en provençal les articles définis singuliers sont lou (graphie mistralienne) lo (graphie classique) [lu] et « l' » (devant une voyelle) au masculin (sou / so [su] existe dans les Alpes-Maritimes, à Grasse et dans les Alpes-de-Haute-Provence à Castellane ; sel est quant à lui utilisé devant une voyelle), la [la] et l' (devant une voyelle) au féminin (sa dans les Alpes-Maritimes, à Castellane et à Grasse) ; si les articles définis pluriels li(s) [li]~[lij] (rhodanien), lei(s) [lej] (maritime) et sei(s) [sej] (Alpes-Maritimes, Castellane, Grasse ; s' devant une voyelle) sont épicènes, en niçois on utilise lu [ly] au masculin pluriel et li [li] au féminin pluriel. La norme classique préconise l'article lei(s) en provençal. Toutefois, certains occitanistes comme Robert Lafont préfèrent, tout en respectant les généralités de l'écriture classique, utiliser li(s) et ainsi mieux respecter le dialecte rhodanien.

- Vocalisation des « -l » finaux en [w] : « soulèu / soleu [sulɛw] pour « soleil » alors que le latin populaire soliculus s'est souvent transformé en conservant le « l » final comme en français et en languedocien sau [saw] pour « sel » (comme en gascon et dans une large partie du nord-occitan).

- Diphtongaison générale des [ɔ] toniques (> [we], [wɔ], [wa] selon les zones et les mots) dans une grande partie du domaine, hors parlers rhodaniens[36] (phénomène généralisé, contrairement au gascon et au languedocien où ce phénomène est plus localisé et sporadique)[h].

- Maintien de la distinction entre /v/ et /b/, commune avec le limousin, l'auvergnat et le vivaro-alpin, alors que languedocien et gascon confondent généralement les deux phones en /b/ (bêtacisme).

- Maintien de la prononciation des « -n » finaux, avec nasalisation partielle de la voyelle antérieure, comme dans une partie du domaine gascon, alors que le phone n'étant maintenu que dans un nombre relativement réduit de termes dans les autres dialectes : pichoun / pichon > [piˈt͡ʃũᵑ] contre [piˈt͡ʃu] en languedocien.

- Maintien du « r » intermédiaire [ɾ] qui remplaça le « l » (soldat > sourdat / sordat). D'autres régions du domaine occitan connaissent de tels phénomènes de rhotacisme.

- Prononciation « -ien » du « -ion » final dans le dialecte maritime (poupulacien contre poupulacioun / populacion « population »). La norme mistralienne écrit « -ien » ; selon les auteurs, les deux formes peuvent être utilisées en graphie classique mais il s'agit d'une entorse à la norme.

- En provençal, la plupart des consonnes finales étymologiques et morphologiques ne sont pas articulées. C'est notamment le cas des marques grammaticales comme les « -s » du pluriel des noms et des adjectifs, qui disparaissent ou sont remplacées par des « -(e)i », contrairement au reste de l'occitan (exemple : lei bèlei filhas / l(e)i bèll(e)i fiho, le « -s » final étant amuï)[i]. Frédéric Mistral précise l'évolution du pluriel en provençal dans son dictionnaire[M 2] : d'abord, on écrivait en ancien provençal de bellas mans qui se rapproche aujourd'hui de l'alpin et du languedocien dont l'origine dialectale était autrefois unitaire, cette forme se transforma ensuite en de bellai man ce qui correspond là encore à une évolution plus diphtonguée (autre exemple : mas > mai ; également conservé en alpin et en languedocien), il s'ensuivit l'évolution encore présente dans le sous-dialecte maritime actuel de bèllei man, le phénomène se poursuivit en rhodanien de bèlli man avec la suppression du « -s » muet du pluriel (sauf en liaison avec une voyelle dans le mot suivant) et l’amuïssement du « -e » — qui sera supprimé par simplification orthographique — au profit du « -i ». Les classicistes écrivent la forme standard du provençal en de bèlei mans où « ei » doit être prononcé [ej] en maritime et [i]~[ij] en rhodanien dans un souci de renforcement de l'unité du dialecte provençal.

Voyelles

Les voyelles du provençal sont issues du latin. Tous les dialectes provençaux possèdent les phones vocaliques [i], [y], [e], [ɛ], [a], [u], [o] et [ɔ]. Leur utilisation est variable selon les localités.[réf. nécessaire] Le rhodanien possède en plus le phone [ø][37] et le vivaro-alpin les phones [œ] et [ə].[réf. nécessaire]

La lettre « a » se prononce [a] comme en français, sauf si elle est atone et en position finale, ce qui produit un son entre [ɔ] et [ə]. La graphie mistralienne emploie la lettre « o », alors qu'une partie du domaine provençal prononce [a] ou [u] ; la graphie classique écrit « a »[Ho 1],[38]. La lettre « e » se prononce [e] dans toutes les graphies, mais en norme mistralienne, elle vaut aussi [ɛ] lorsqu'elle précède « -ll », « -rr » ou « -r » suivi d'une consonne[39],[40]. Si la graphie mistralienne enregistre les différentes évolutions de la lettre « e » en provençal, la graphie classique choisi de masquer les différences sous-dialectales. Pour éviter la multiplication des variantes, la norme classique propose de toujours noter « e » même si les locuteurs prononcent [i], [y], [a] ou [e]. Ainsi, elle recommande d'écrire en provençal maritime « e » mais de le prononcer [i] lorsqu'il est suivi de « nh » ou « lh » (ce même « e » est prononcé [ø] en rhodanien) ou après « ch » et « tg » ; d'utiliser « e » à la place de « a » lorsqu'il y a un « r » suivi d'une consonne (mercat au lieu de marcat) et de noter « e » pour « u » dans des mots où entre Arles et Marseille, on prononce [y] lorsque « e » et suivi de « b », « p », « f », « v » et « m » (frema doit donc être préféré à fruma). Pour simplifier cette règle, certains utilisateurs de l'écriture classique écrivent Marsilha, fruma et marcat qui sont plus conformes à leur prononciation. En revanche, « e », n'exprime jamais la valeur [ə] qu'on peut trouver en français. La lettre « u » se prononce [y] comme en français, en lombard ou en piémontais. Les deux graphies suivent les usages des troubadours et notent « u » le son [u] dans les diphtongues et les triphtongues. La lettre « o » présente le plus de différence entre les deux normes : chez les félibres « o » vaut [ɔ] (idem pour « ò » qui marque l'irrégularité de l'accent tonique), « ó » vaut [o] et « ou » vaut [u] ; chez les classicistes « o » vaut [u] et « ò » [ɔ]. En début de mot, « o » se prononce [ow] en graphie classique (les mistraliens écriront « óu »). L'accent grave sur « o » permet de préciser l'emplacement de certaines diphtongues oralisées par la graphie classique comme « ouo », « oua » et « oue », que les rhodaniens ne prononcent pas car ils se limitent à la prononciation [ɔ].[réf. nécessaire]

Consonnes

Tous les dialectes provençaux possèdent les phones consonantiques [m], [b], [p], [f], [v], [ɥ], [n], [t], [d], [s], [z], [ɾ], [l], [ɲ], [j], [ŋ], [k], [g], [w] et [ʁ]. Leur utilisation est variable selon les localités. Le vivaro-alpin est le seul à posséder les phones [θ], [ð], [ʒ], [ʃ] et [ʎ] ; le maritime et le niçois et le sud-rhodanien ont les affriquées [t͡ʃ] et [d͡ʒ] contrairement au nord-rhodanien qui a [t͡s] et [d͡z].

Diphtongues et triphtongues

Diphtongues

Les diphtongues provençales sont [aj], [ej], [ɛj], [ɔj], [uj], [aw], [ɛw], [ew], [iw], [ɔw], [ow], [ja], [jɛ] [je], [jɔ], [jœ], [ju], [ɥe] et [ɥœ][41]. Leur orthographe a varié selon les auteurs et les époques : les auteurs de la Renaissance, par exemple, utilisaient la lettre « y » (« rey » au lieu de « rei ») que les troubadours n'employaient pas[M 3] et qu'aucun courant moderne de normalisation n'a repris.

Les variations dans la notation des diphtongues entre les écritures classique et mistralienne sont superficielles et tiennent pour certaines seulement par l'apparition ou la suppression d'un accent. En graphie classique et mistralienne elles s'écrivent respectivement[42],[M 4] :

- La diphtongue « oui » en norme mistralienne résulte d'une francisation du « o » - prononcé u dans la langue d'oc ancienne que reprend la norme classique.

Les diphtongues changent de valeur selon leur tonicité. Lorsque « ai » et « au » sont toniques elles se prononcent [aj] et [aw] (aiga ['aigɔ], sauvar ['sawva]), quand elles sont atones [ej] et [ow] (aiguier [ej'gje], sauvança [sow'vaŋsɔ]). Elles peuvent aussi se prononcer [ij], [i] et [uw], mais également [u], notamment en rhodanien. Ces prononciations en [ij] et [i] très présentes dans le sous-dialecte rhodanien concernent la finale atones des articles, adjectifs et pronoms pluriels (nosautrei [nu'zawtʁi]).

L'utilisation du tréma indique l'absence de diphtongue (diérèse) et la prononciation de la syllabe à l'unité (flaüta [fla'ytɔ]).

En écriture classique, les « o » en début de mot peuvent se prononcer [u] mais la prononciation tend généralement à les diphtonguer en « ow » comme oliva > óulivo ; observatòri > óusservatori ; occitan > óucitan. Cette diphtongue est uniquement oralisée en écriture classique.

Triphtongues

Remove ads

Grammaire

Résumé

Contexte

Phonétique

Voyelles

Consonnes

La prononciation des consonnes finales dans le dialecte provençal est fluctuante. Dans les sous-dialectes rhodanien et maritime, celles-ci tendent le plus souvent à s’amuïr et c'est pour cette raison que l'écriture mistralienne, calquée sur le rhodanien, tend à les enlever. Par exemple, le -at final désignant le participe passé s'écrit -a en mistralien (proussimita) - contre -at en classique (proximitat). Étant donné que les sous-dialectes niçois et alpin sont plus conservateurs dans la prononciation des consonnes finales, comme certains autres dialectes occitans, l'écriture classique tend à les remettre afin d'unifier au mieux la langue d'oc. Les dialectes sont ainsi davantage oralisés (écriture classique) que transcrits (écriture mistralienne).

- B : se prononce comme en français et remplace parfois la lettre -v comme pour trabalh (clas) / trabai (mist) « travail » qui provient du latin travallum et écrit en ancien occitan trabal, trebalh, trebaill, etc.

- C et P : en position finale elles se prononcent essentiellement en Provence orientale et alpine.

- H : plus courant jadis (home > òme) n'est conservé que dans les diagrammes « lh », « nh » et « ch ». L'écriture mistralienne l'emploie aussi mais plus rarement (« lh » y est conservé dans le Languedoc mais la prononciation diffère du provençal classique) ; dans cette écriture, « lh » est souvent remplacé par un « i » (fuelha > fueio) ou un simple « h » (brilha > briha) selon que la syllabe est tonique ou atone, alors que « nh », qui a inspiré la langue portugaise, a été remplacé par « gn » comme en italien et en français (banha > bagna).

- L et R : se prononcent comme en français sauf en maritime et alpin (mais aussi dans l'Hérault et en gascon) où un -l entre deux voyelles se prononce souvent [ɾ] apico-dental faiblement battu (comme le -r entre deux voyelles, similaire au -r italien). C'est pour cela que la norme félibréenne qui fixe la règle « un r entre deux voyelles vaut [ɾ] » accepte les doublets « poulit »/« pourit » et « salado »/« sarado » là où la norme classique note « polit » (joli, gentil) et « salada » (salade). En effet, Mistral précise que le -r seul, y compris entre deux voyelles, se prononce faiblement battu presque comme un -l ; -l et le -r ont ainsi tendance à voir leur prononciation se confondre dans ces cas. Lorsque deux -r se suivent, il se prononce comme en français. Le -r final, réintroduit dans les infinitifs en écriture classique (cantar, tenir, etc.) est muet, sauf en vivaro-alpin. Cependant, chez les félibres il est essentiellement prononcé dans les mots à monosyllabiques (exemples : car, mar, etc.).

- N et M : elles ont la même prononciation (-n nasal), sauf à l'initial.

- S : est très variable. Elle tend généralement à se prononcer sauf dans les formes du pluriel ou dans la plupart des noms de lieux et communes.

Les consonnes « k » et « w » sont absentes de l'écriture classique. La première est remplacée par « qu » (kilo > quilò) ou « c » (kabyle > cabile) alors que la seconde est remplacée par « v » (Wikipédia > Viquipedia). L'écriture mistralienne n'utilise également pas « w » mais emploie « k » pour douze mots dans le dictionnaire provençal-français de Frédéric Mistral : karabe (succin, ambre jaune) ; kaulin (kaolin) ; kepi (képi) ; kermés (kermès) ; Kerounièio (Chéronée) ; kersounèso (chersonèse) ; kilougramo (kilogramme) ; kiloumètre (kilomètre) ; kinarredoun (cynorrhodon) ; kirié (kyrie) ; kiriello (kyrielle) et kirsch (kirsch). L'auteur précise d'ailleurs que cette lettre est presque inusitée en langue d'oc moderne et était plus employée dans l'ancien occitan. C'est prétendument dans un souci de simplification que les classicistes ont remplacé la lettre « k »[réf. nécessaire].

- X : la lettre « x » est particulière. Étant donné que l'écriture mistralienne tend à baser l'écriture des dialectes sur la prononciation, elle restreint sa prononciation au son [ks] comme dans le languedocien « prouximitat » prononcé [pruksimi'tat] (correspondant au groupe consonantique -cs). Frédéric Mistral indique que les « provençaux ne se servent jamais de cette lettre » et qu' « ils la remplacent par s ou ss ». Les occitanistes ont choisi de généraliser l'utilisation de la lettre -x mais en lui donnant différentes prononciations comme en français. Ainsi, en écriture classique « proximitat » se prononce [pʁusimi'ta] en provençal (-x identique à celui de Bruxelles) et [pruksimi'tat] en languedocien. Entre deux voyelles, « x » peut se prononcer [z] ou [jz] comme dans exercici [ejzeʁ'sisi / ezeʁ'sisi].

Digrammes

Les digrammes en écriture classique sont les suivants :

- CH :se prononce [t͡ʃ] en maritime comme dans pichon [pit͡ʃun] et [t͡s] en rhodanien comme dans pichòt [pitsɔ].

- LH : se prononce toujours en (j) sauf parfois en fin de mot où il peut être amuï. Il se prononçait autrefois [ʎ] comme « gl » en italien et se conserve essentiellement en languedocien et en vivaro-alpin. Il était encore sporadiquement conservé dans quelques mots en provençal moderne comme dans le parler varois du sous-dialecte maritime qui note fiuelho[M 5] pour « feuille » contre fueio dans le provençal standard de la norme mistralienne.

- NH : se prononce toujours [ɲ] (comme le français « montagne » qui s'écrit montanha en occitan) sauf en position finale où il se prononce [ŋ] comme dans pan.

- GN : se prononce parfois [ɲ]. Exemples : digne, ignorar, signar, etc.

- TZ : se prononce [s]

L'écriture félibréenne emploie de « ch » mais a modernisé les autres. Ainsi, l'écriture ancienne -tz passe à -s, -nh à -gn et -lh passe fréquemment à -i ou -h, mais se maintient dans de rares mots provençaux très localisés et s'emploie à l'écrit dans d'autres dialectes de l'occitan.

Groupes de consonnes

Dans un souci d'une meilleure réunification à l'écrit de la langue d'oc et par calque de l'orthographe catalane, l'écriture classique réemploie certaines consonnes doubles se prononçant dans des dialectes particuliers et que l'écriture mistralienne a supprimé par simplification orthographique (seulement pour le provençal standard).

Quand deux consonnes se suivent, les deux graphies ne prononcent que la seconde. Cependant, la première propose une autre solution en vocalisant les premières consonnes comme -b, -c, -g, -p en -w. Exemples : absolut [owsu'ly], adoptar [adow'ta]. Elle propose aussi la transformation de -c en [j] après -e et -è. Exemples : lectura [lej'tyrɔ], objectar [owdʒj'ta].

Le dictionnaire provençal-français du CREO-Provença (IEO) précise que des débats existent quant au maintien de certains groupes consonantiques du fait de l'alourdissement qu'ils peuvent générer. Ainsi, là où le -t de setmana peut-être facilement assimilable comme dans viatjar, le -p dans psicologia et le -ns dans constatar le sont moins. C'est pourquoi, précise l'ouvrage, certains classicistes écrivent sicologia, costatar, etc.

Articles

Les dialectes provençaux partagent les articles définis singuliers lou (lo en graphie classique) au masculin[M 6] et la au féminin[M 7]. Ils s'élident devant une voyelle. En niçois, on peut également trouver après la préposition eme/embe (« avec ») les articles ei, ai et au à la place de lou[SC 1]. Au pluriel, le rhodanien possède li(s) (orthographié lei(s) en graphie classique) le maritime lei(s)[M 8], le niçois lu au masculin et li au féminin[SC 2], le vivaro-alpin lous (los en graphie classique), les et lei (par influence des parlers de la plaine) au masculin et las au féminin. Dans le massif alpin, les formes rou et ra (phénomène de rhotacisme) existent aussi. Dans les Alpes-Maritimes (vers Coaraze et Roquestéron), à Grasse et à Castellane on retrouve aussi les articles définis sou (so en graphie classique) et sel (seulement devant une voyelle) au masculin, sa au féminin, sei(s) au pluriel. Sur le même modèle, les articles indéfinis sont un au masculin, uno (una en graphie classique) au féminin, di(s) au pluriel en rhodanien (aligné sur le maritime dei(s) en graphie classique), de en niçois. Quant à uni(s) et unei(s) ils s'emploient pour parler de choses doubles[M 9].

Chez Brueys, qui écrivait à Aix vers 1600, on trouve tantôt leis (leis damos, leis omes) tantôt las (las terros, las fremos).[réf. souhaitée]

Nombres

En ancien occitan, le marqueur du pluriel pour les substantifs était un « -s » final que les dialectes maritime, niçois et rhodanien ne prononcent plus — sauf liaison — contrairement au vivaro-alpin qui l'a maintenu. Ainsi, pour les trois premiers sous-dialectes seul l'article permet désormais d'identifier à l'oral si la forme est au singulier ou au pluriel. La graphie mistralienne ne note pas ce « -s » lorsqu'il est inaudible ; les substantifs peuvent alors sembler invariables : la poumo, lei poumo. La graphie classique l'écrit systématiquement. Pour les adjectifs, la marque du pluriel est soit « -s » ou « -ei(s) » (« -i(s) » en rhodanien et en niçois) selon leur position dans la phrase : deis òme braves, de braveis òmes. C'est lorsque l'adjectif est placé devant le nom auquel il se rapporte qu'il se termine par « -ei(s) ». Toutefois certains adjectifs comme bèu (« beau »), bòn (« bon ») et pichon (« petit ») possèdent une flexion complète que le tableau ci-dessous récapitule (les formes en graphie mistralienne sont indiquées entre parenthèse) :

Conjugaison

En Provençal, ce sont les terminaisons des verbes qui indiquent le sujet. La langue possède des désinences verbales suffisamment distinctives pour rendre inutile le recours au pronom personnel sujet, qui ne sert qu'à insister : Iéu, ai parlat (Moi, j’ai parlé)[45]. Les provençaux utilisent un verbe réfléchi — se + verbe (si + verbe en maritime) — pour exprimer le pronom indéfini « on » et la première personne du pluriel « nous »[46],[45] : Se dis que lou mariage es uno flour poulido (on dit que le mariage est une jolie fleur) ; se sian imagina (nous nous sommes imaginés).

Les verbes provençaux se rangent en trois groupes selon leur infinitif : le premier groupe fait ses terminaisons en « -ar » (« -a » en graphie mistralienne), le deuxième en « -ir » (« -i » en graphie mistralienne) et le troisième en « -er » ou « -e » (« -e » ou « -é » en graphie mistralienne).

Ci-dessous la conjugaison des dialectes rhodanien et maritime selon la norme classique et la norme mistralienne. Les dialectes niçois et vivaro-alpin seront traités dans des articles spécifiques.

Remove ads

Provençal parlé

Résumé

Contexte

Le provençal connaît à l'écrit comme à l'oral des variations locales, plus visibles en écriture mistralienne qui les valorise qu'en écriture classique qui les minimise pour les revaloriser dans le langage parlé. Voici un exemple de cette variation avec la traduction de la phrase « Les belles filles jouent tous les jours sur la colline » :

Le maritime

Le maritime, également nommé « central » ou « marseillais »[M 1], est parlé sur un territoire recouvrant les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var. Il possède deux variantes : le marseillais proprement dit et le varois plus influencé par sa proximité géographiques avec les dialectes niçois et alpin (l'arrondissement de Grasse est par exemple une zone de transition entre varois et niçois). Le maritime possède des caractéristiques propres : les pluriels des adjectifs se font en -ei(s) et non en -i(s) comme c'est le cas en rhodanien, les « o » toniques peuvent être diphtongués en « ouo » [wɔ], « oua » [wa] et « oue » [we][M 4], les pronoms me, te, se deviennent en maritime — tout comme en niçois — mi, ti, si, la conjugaison diffère du rhodanien puisqu'au présent de l'indicatif, la terminaison de la première personne du singulier est « -i » et non « -e », la désinence des substantifs en « -ien » remplace celle en « -ion / -ioun » du rhodanien[M 14] (la graphie classique oralise cette différence et recommande d'écrire « -ion » par souci de pan-occitanité, mais certains classicistes perpétuent l'usage du « -ien » aussi bien à l'oral qu'à l'écrit[j]), la chute très marquée de nombreuses consonnes finales, la suppression de certaines consonnes intervocaliques, que ne connaît pas le rhodanien, induite par des contacts entre parlers de la plaine et parlers de la montagne lors des transhumances (ce phénomène est plus visible dans les zones inter-dialectales).

Le varois comporte des spécificités liées à la conservation de certaines caractéristiques propre à l'ancien provençal que l'on retrouve encore dans le sous-dialecte alpin de Digne ou le rhodano-alpin plus au nord. Ce maintien plus important d'archaïsmes s'explique par les migrations de population qu'a connu le Var depuis les Alpes-de-Haute-Provence et par les transhumances entre plaines et montagnes.

Le maritime de l'arrondissement de Grasse, est quasi identique au parler varois. Il ne se distingue que par la conservation de lettres consonantiques finales « -c » et « -p » à l'oral ainsi que par le maintien de « -ion / -ioun » en final au lieu de « -ien ».

Le niçois

Le niçois, (endonyme : niçard[48],[k] ou nissart[l]) se parle traditionnellement dans Nice et ses environs, bien qu'en ce XXIe siècle, le rayonnement de la ville et les migrations humaines font que l'usage de la langue déborde sur les zones alpines et maritimes voisines. L'appellation niçart recouvre deux réalités :

- une réalité linguistique car même si les linguistes rattachent ce dialecte au provençal, la langue possède des traits particuliers bien identifiés ;

- une perception géographique et sociolinguistique car le Comté de Nice qui fut longtemps séparé du reste de la Provence a développé une identité propre. Le rattachement du niçois aux autres dialectes provençaux est par conséquent parfois remis en cause par certaines personnes ou associations.

Étant donné que le niçois est le dialecte provençal qui a le moins divergé de l'ancien provençal et que ce qui est devenu le Comté de Nice a été séparé pendant un temps du reste de la Provence, il convient de traiter sa question dans une page plus spécifique.

Le rhodanien

Le rhodanien est parlé entre les villes d'Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Cavaillon, Carpentras, Orange, Avignon, Nîmes et Beaucaire[49]. Les sous-dialectes locaux sont les parlers du Ventoux, du comtat (aux environs de Carpentras), de la vallée du Rhône (vers Nîmes, Arles, Avignon, Orange et Bollène). En rhodanien, les pluriels adjectivaux sont réduits à -i(s), les graphèmes « ch » et « j » (« g » devant « e » et « i ») se prononcent respectivement [t͡s] et [d͡z] en nord-rhodanien contrairement aux autres dialectes qui disent plutôt [t͡ʃ] et [d͡ʒ], les « o » toniques ne sont pas diphtongués, l'article pluriel est li(s) et non lei(s) (les classicistes rhodaniens écrivent « lei(s) » mais prononcent [li(s)], certains comme Robert Lafont simplifient et notent « li(s) » en accord avec leur prononciation[m]), la conjugaison possède ses propres spécificités.

Selon Jean-Pierre Tennevin, le dialecte rhodanien est celui qui, ayant subi le plus d'évolutions et « d'usures phonétiques », présente les sons les plus atténués, les « plus doux » à l'oreille[50].

Le shuadit ou judéo-provençal

Les « juifs du pape », communautés juives d'Avignon, de Carpentras, de Cavaillon, de l'Isle-sur-la-Sorgue et du Comtat Venaissin ont développé un dialecte judéo-provençal particulier, connu sous le nom de shuadit, se distinguant peu du provençal proprement dit, si ce n'est par quelques différences de prononciation et des termes propres au judaïsme. Le dernier locuteur connu, l'écrivain Armand Lunel, est décédé en 1977. Grâce aux lectures de Frédéric Mistral ainsi qu'à correspondance avec Albert Lunel et son petit-fils Armand, quelques termes shuadits sont présents dans le Trésor du Félibrige[51],[52] : aquire « là » ; cabussado « mikvé » ; coudolo « matsa » ; gouïn « goy » ; anlèt « talit », sagata « égorger », « rater la couture d'une étoffe »[53] ; sagataire « boucher kasher », etc.

Le vivaro-alpin

Le vivaro-alpin (aussi nommé « alpin », « gavot », « rhodano-alpin ») est parlé entre la haute vallée de la Loire et la plaine du Pô, dans un espace comprenant l'ancienne province du Vivarais (territoire historique de la Provence ancienne), le Velay et le Forez, les Alpes méridionales de part et d'autre de la frontière franco-italienne (vallée italo-occitanes) le Dauphiné et le nord de la Provence, ainsi qu'une poche en Calabre. Il est bordé au nord par le francoprovençal (ou « arpitan ») et à l'est par le piémontais. Son rattachement au provençal est, selon certains chercheurs, plus culturel que linguistique (contrairement au niçois, linguistiquement proche du maritime mais culturellement distinct) et relève de la sociolinguistique, même si les intenses échanges entre Haute et Basse Provence ont, comme Victor Gelu l'a décrit, mutuellement influencé et rapproché les deux variétés de provençal. La zone autour de Digne-les-Bains constitue un espace de transition entre le sous-dialecte maritime et le vivaro-alpin.

Le vivaro-alpin présente d’importantes variations linguistiques internes pouvant amener à questionner la pertinence de son existence, même si, comme le note Philippe Martel, ces variations « sont surestimées » voire caricaturées par les locuteurs (qui ont perdu une pratique régulière qui fluidifiait de facto l’intercompréhension)[54].

- Ce dialecte se singularise entre autres par son caractère conservateur : maintien de la prononciation des « -r » finaux des infinitifs, des « -l » finaux en [l] (ils sont parfois prononcés [ɾ]), de la prononciation sans amuïssement des « -a » finaux en [a] (sauf à l'ouest de la vallée de la Vésubie où on prononce [ɔ] comme en maritime et en rhodanien).

- Sa caractéristique principale est la chute des dentales intervocaliques latines simples (« d » et « t ») : chantaa ou chantaia pour chantada (forme standard en graphie classique) « chantée » ; monea pour moneda « monnaie » ; bastia ou bastiá pour bastida « bâtie » ; maür pour madur « mûr » ; crua pour cruda « crue » ; civaya pour civata « avoine », etc. Les « -t » finaux des participes passés masculins sont amuïs comme dans le reste des dialectes provençaux : chantà pour chanta (graphie mistralienne) / chanta (graphie classique) « chanté ».

- Le vivaro-alpin partage avec le limousin et l'auvergnat (autres variétés nord-occitanes) la palatalisation des phones [k] et [g] devant « a » : [t͡ʃ] chantar « chanter » et [d͡ʒ] jauta « joue » contre canta / cantar et gauto / gauta. Cette palatalisation dans la toponymie permet de mesurer le recul du vivaro-alpin par rapport au provençal, par exemple à Orange (Aurenga > Aurenja).

- La désinence verbale de la première personne du singulier est « o » (comme en francoprovençal et en piémontais) : parlo « je parle » au lieu de parle (rhodanien) / pàrli (maritime) ; parlavo « je parlais » à la place de parlave (rhodanien) / parlàvi (maritime) ; parlèro « j'ai parlé, je parlerai » contre parlère (rhodanien) / parlèri (maritime).

- Le passage de « l » à « r » (rhotacisme) est fréquent : barma pour balmo / balma (languedocien) « grotte » ; escòra pour escòla « école » ; saraa ou saraia pour salada « salade ». Ce trait est partagé par le dialecte maritime. Dans le val de Suse (Oulx, Bardonèche…), le « r » rhotarique, roulé, se différencie du « r » guttural à la française. La norme de l'école du Pô adaptée à ces parlers respecte cette distinction en notant « ŗ » ou « ř » le phone [ʁ].

- Les « -m » finaux sont prononcés [m] à l'est et [n] à l'ouest.

Remove ads

Provençal écrit

Résumé

Contexte

En l'absence d'un pouvoir politique propre à la Provence, ou à l'équivalent d'une institution de normalisation comme l'Académie française, aucun système d'écriture n'est unanimement approuvé et adopté. Néanmoins, depuis le xxe siècle, la graphie mistralienne et la graphie classique sont les deux normes les plus couramment employées, même si les écritures « patoisantes » n'ont jamais cessé d'être utilisées. Bien que l'usage de la graphie classique croisse, la norme mistralienne domine toujours l'espace provençal du fait de facteurs traditionnels et culturels. Des controverses complexes existent entre les partisans des deux normes sur le statut du provençal — simple dialecte de l'occitan ou langue à part entière ? — ; l'utilisation d'une graphie particulière n'est pas toujours l'indice d'une prise de position dans le débat et, malgré ces oppositions, on dénombre aussi des actions unitaires[55]. Les partisans d'une langue polynomique existent[56], tout comme ceux qui souhaiteraient la mise en place de standards régionaux.

On recense des auteurs favorables à la stabilité de la norme et d'autres en rupture avec elle. Ces derniers se montrent ouverts aux usages flottants, aux localismes, et à davantage de phonétisation pour éviter certaines règles jugées trop complexes de la graphie classique.

Graphies phonétisantes

Les graphies « phonétisantes » ou « oralisantes » parfois dénommées péjorativement « patoisantes » sont des codes écrits pensés pour rendre le plus fidèlement possible à l'écrit les réalisations orales et la variété dialectale[57]. Elles sont apparues au cours du xvie siècle, non sans critiques[n], lorsque les usages scripturaux médiévaux se sont perdus, et, même si elles ont été abondamment utilisées entre les xvie siècle et xxe siècle, elles sont en train de disparaître à cause de la raréfaction des locuteurs natifs[57]. En effet, ces graphies reposent sur un pacte entre l'auteur et le lecteur : le second doit maîtriser le parler du premier sinon, il ne pourra en déchiffrer le code écrit[o],[p]. En Provence, elles sont bâties à partir d'emprunts soit à la norme française soit à l'italienne, car ce sont les deux langues d'alphabétisation des provençaux[57]. On peut citer Victor Gelu et Gustave Bénédit parmi les auteurs employant ce type d'écriture.

Graphies italianisantes du Comté de Nice

Le niçois s'est écrit au moyen d'orthographes dites « italianisantes », car inspirées par les codes italiens, entre le xviie siècle et le milieu du XXe siècle, mais elles ont été peu à peu abandonnées à la suite de l'annexion du Comté de Nice à l'Empire français. Elles empruntaient notamment le graphème « gli » pour noter le son [ʎ] (« igli » chez Joseph Micèu qui le réduit à « gl » en fin de mot ; Joseph-Rosalinde Rancher, influencé par le français, emploie « il » en position finale)[58], « c » (devant « e » et « i ») et « ci » (devant « a », « o » et « u ») plutôt que « ch » pour transcrire le son [t͡ʃ] (« ch » se prononce [k] comme en italien), « gh » pour obtenir le son [g] devant « e » et « i » (à la place du traditionnel graphème « gu »), « gi » devant « a », « o » et « u » pour maintenir la prononciation [d͡ʒ] (au lieu de « j »), la lettre « ç » n'est pas employée.

Graphie des trouvères marseillais

La graphie dite des « trouvères marseillais » provient des traditions d'écriture des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces trouvères marseillais sont des auteurs écrivant selon des normes indépendantes mais ayant en commun de noter des consonnes muettes étymologiques : Claude-François Achard, Pierre Bellot, Marius Decard, Étienne Garcin, Félix Peise et Jean-François Roux notent tous les « -r » infinitifs et les « -s » pluriels[U 2]. En 1784, dans son Dictionnaire de la Provence, Achard opte pour une graphie grammaticale et étymologique. Il orthographie les mots selon leur racine (par exemple natien « nation » d'après le latin natio), retranscrit les consonnes finales muettes (bec « bec » [be], nuech « nuit » [nɥe], prim « mince, fluet » [priⁿ]), et note, alors qu'ils ne sont plus prononcés dans la région marseillaise, les « -r » des infinitifs, les « -s » du pluriel et les « -t » des participes et des adjectifs masculins. Achard restaure l'usage du graphème « lh » médiéval (bien que le son [ʎ] se soit réduit à [j] en provençal), mais emprunte certaines conventions orthographiques françaises : « ou » pour le son [u], (souleou) « gn » pour [ɲ], « o » pour les voyelles finales atones provenant du a latin prononcées [ɔ][59]. Bellot et Decard notent aussi les « -t » des participes passés, les prétérits « -et », remplacent le graphème « ll » par le médiéval « lh » ; si le marseillais rétablit aussi les « ch » finaux, l'aixois va plus loin en restaurant la terminaison « -m » de la première personne du pluriel, les « -ment » des adverbes, les « -r » finaux nécessaires pour expliquer la formation des dérivés. Decart différencie la conjugaison de la deuxième personne du pluriel de celle de la deuxième personne du singulier en la notant « az ». Étienne Garcin conserve quant à lui le « t » latin de la troisième personne du pluriel[U 3]. Ces auteurs ont concentré leur réflexion sur l'aspect consonantique du provençal et ont continué d'utiliser un système vocalique inspiré par le français[U 2].

Graphie de Simon-Jude Honnorat

Simon-Jude Honnorat reste proche de la graphie des trouvères marseillais mais s'en détache en restaurant le graphème « -a » pour les voyelles issues du a latin post-tonique[59] et en employant le digramme « ge » pour noter le son [d͡ʒ] devant les lettres « a », « o » et « u » sans changer le radical (mangear « manger » qu'il indique se prononcer mandjà[H 1],[60]) dans une démarche similaire au « gi » italien (mangiare [man.ˈd͡ʒa.re]) et au « ge » français pour le son [ʒ] (« mangeons » [mɑ̃.ʒɔ̃]).

Damase Arbaud rétabli quant à lui le « -tz » de la deuxième personne du pluriel (pourtant réduit à [s] ou même par endroit totalement amuï) et le « -m » de la première personne du pluriel[59].

Norme mistralienne

La norme mistralienne, ou « norme moderne », a été mise au point par Joseph Roumanille au cours des années 1850 dans le but de limiter les distorsions entre oral et écrit. Dans ce but, les marqueurs grammaticaux tel que les « -r » infinitifs (maintenus dans un premier temps avec un tiret[U 1],[q]) les « -s » pluriels et les « -t » des participes passés sont supprimés dans les dialectes où ils ne sont plus prononcés. Cette norme n'est néanmoins pas phonétique puisque de nombreuses consonnes muettes continuent d'être notées car elles permettent de distinguer des homophones, par souci d'étymologie, à cause des dérivations ou parce qu'elles s'entendent en liaison.

Tout en établissant des règles orthographiques précises, cette norme admet des variations dialectales ; ainsi aucune forme de mot n'est arbitrairement privilégiée ni élevée au rang de standard. Elle utilise les graphèmes « gn » pour retranscrire le son [ɲ] et, en dehors des diphtongues et des triphtongues où l'usage médiéval d'écrire « u » a été conservé, retranscrit par « ou » le son [u] — même s’il existe une subtilité en conjugaison —[61] ; le graphème « lh » existe mais « h » et « i » le remplacent en provençal. La graphie mistralienne a inventé les graphèmes « òu » [ɔw] et « óu » [ow][62],[63] (mais aussi [u] tonique[7]). Elle a également amorcé un début de transdialectalisme en retranscrivant par un seul graphème des réalisations différentes entre les dialectes maritimes et rhodaniens[64]. Bien que s’appuyant sur les compétences des locuteurs alphabétisés en français[65], elle n’est néanmoins pas un calque de l’orthographe du français. On assimile souvent la norme mistralienne à une transcription du rhodanien mais les travaux de Pierre Vouland[66] ont montré de nombreuses différences morphophonologiques entre le rhodanien parlé et le provençal écrit.

Tout d'abord partisan du système graphique d'Honnorat, Mistral, sous la pression de Roumanille[5], finit par opter pour l'écriture dite « mistralienne » afin de faciliter l'apprentissage écrit du provençal aux habitants du Midi. L'adoption de l'écriture de Roumanille ne s'est pas faite sans heurts, sans débats préalables ou critiques houleuses[67],[U 2]. C'est en partie à cause des choix orthographiques du Saint-Rémois que certains partisans de l'écriture classique décidèrent de faire sécession du Félibrige pour fonder la Société d'études occitanes où ils développeront la norme classique.

Le Félibrige emploie la norme mistralienne depuis sa fondation en 1854 tout comme d'autres mouvements plus récents tel que Parlaren ainsi qu'une grande partie des écrivains, chanteurs, enseignants et institutions locales.

Depuis 2006, un Conseil de l'écrit mistralien (Consèu de l'Escri Mistralen abrégé en « CEM »), organe interne du Félibrige, a été créé à l'initiative du majoral Bernard Giély avec pour mission de compléter l'œuvre lexicographique de Mistral[68].

Norme classique

La norme classique a été codifiée en 1935 par Louis Alibert dans son ouvrage Gramatica occitana segon los parlars lengadocians et s'inscrit dans la continuité des travaux du docteur Honnorat. Elle s'appuie sur les réformes initiées à la fin du xixe siècle par le majoral limousin Joseph Roux, les instituteurs languedociens Antonin Perbosc et Prosper Estieu, le travail de normalisation de Pompeu Fabra pour le catalan[r], tout en tenant compte de certaines innovations de la norme mistralienne dont elle se veut la réforme[6]. La norme classique a été améliorée à la suite de la parution en 1943 de la « Grammaire occitane » du majoral Joseph Salvat qui remettait partiellement en cause les choix graphiques d'Alibert (notamment les accents) ; les propositions de Salvat seront pour l’essentiel reprises après guerre par l'Institut d'études occitanes (l'héritier de la Société d'études occitanes) dans son livret « La réforme linguistique occitane et l'enseignement de la langue d'Oc ». À partir des années 1950 et jusqu'à la fin du xxe siècle, la norme classique a été adaptée pour écrire les dialectes provençaux, nord-occitan, cisalpin et aranais.

Norme de l'École du Pô

La norme de l'école du Pô est une graphie cisalpine élaborée par des poètes et des linguistes pour représenter les spécificités du vivaro-alpin des Vallées occitanes italiennes. Le graphème « eu » ne note pas [ew] mais [ø] comme en français, en lombard, en génois et en piémontais, « ë » représente le son [ə], « ç » le son [θ] et « x » le son [ð], les digrammes « dz », « sh » et « zh » valent respectivement [d͡z], [ʃ] et [ʒ], « ii » note une succession de semi-voyelles, l'accent circonflexe indique une voyelle longue (ëncoû « encore »), la lettre « n » est doublée pour marquer une différence entre une consonne finale nasalisée (an « ils ont ») et une consonne finale apicale (ann « année »). Les graphèmes « lh » et « nh » sont maintenus.

Graphies intermédiaires

La graphie classique de base est une version simplifiée de la graphie classique élaborée par un groupe de travail qui se réunissait au Centre culturel de Cucuron dans les années 1970[59]. Elle propose d'abandonner « -tz » au profit de « -s » en position finale sauf pour la conjugaison de la deuxième personne du pluriel, de noter conformément à la prononciation « -ié » plutôt que « -iá » à l'imparfait et pour les substantifs féminins concernés, de simplifier l'écriture des groupes consonantiques « tg » (viage et pas viatge « voyage »), « tj » (viajar à la place de viatjar « voiturer, voyager »), « tl » (espala au lieu espatla « épaule ») et « tm » (semana contre setmana « semaine ») qui sont réalisés comme des consonnes simples en provençal. Cette graphie n'est pas très employée en dehors de contributions sporadiques dans le mensuel « Aquò d’Aquí »[U 4] bien qu'un recueil de textes ait été publié en 1982[69] dans cette graphie tout comme un « Manuel pratique de provençal contemporain »[70].

Au début des années 1980, une graphie mélangeant le système consonantique de la norme classique et le système vocalique de la norme mistralienne a été proposée par le professeur Jean-Claude Bouvier[71]. L'association « Dralhos Novos : per l'unitat grafico » utilise cette orthographe depuis 1999[59].

Remove ads

Provençal littéraire

Littérature

Théâtre

Opéras baroques

Dictionnaires et ouvrages de grammaire

Statut légal

Résumé

Contexte

Entre reconnaissance et substitution

L'usage du provençal est vécu par une partie des provençaux comme un élément de leur héritage patrimonial ; il jouit d’un certain soutien de la population et des collectivités locales et bénéficie depuis les années 1980 d’un regain de visibilité dans la vie publique à travers la publicité[72],[73], la signalisation routière[73],[74], les édifices[73], les festivals[s] et le théâtre, etc. Cette reconnaissance reste cependant symbolique et ne s'accompagne en général pas de mesures visant à développer ou revitaliser le provençal.

Le recul de l'usage du provençal est ancien. Il a cédé depuis longtemps les fonctions courantes de communication au français (diglossie limitée).

Le provençal est reconnu « sérieusement en danger » par l’Atlas des langues en péril édité par l’UNESCO[75]. Les raisons de son déclin sont complexes. Pour la partie provençale qui a été rattachée à la France en 1483, on accuse souvent l'action centralisatrice des rois de France qui a écarté le provençal des actes juridiques (progression du français dans les élites sociales dès le XVe siècle, puis l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du instituant le français comme la langue des documents administratifs). Cela n'est pas possible pour le pays niçois, le Comtat Venaissin ou Avignon qui n'étaient pas français alors. Au XIXe siècle, l'école royale, impériale puis républicaine n'a jamais donné au provençal un statut spécifique dans l'enseignement. Le provençal a été marginalisé dans les médias importants.

Depuis les années 2000, il existe en Provence[76] une association importante — Collectif Provence — pour qui le provençal est « une langue à part entière, proche mais distincte de l'occitan du Sud-Ouest de la France »[77], sans toutefois rejeter son appartenance à l'ensemble des langues d’oc[78],[79]. Ce mouvement, déjà présent auparavant par exemple via l'Union Provençale, souhaite imposer l'usage exclusif de la norme mistralienne et confirmer la volonté de la population en faisant du provençal une langue à part entière[80],[81],[82] afin de contrer la dynamique orchestrée par les classicistes languedociens qui tend à se développer partout dans le Midi depuis des décennies notamment en Provence, où on retrouve plusieurs auteurs classiques en dialecte provençal comme Robert Lafont.[non neutre] À l'inverse de cette association culturelle tout aussi politiquement marquée que ses opposants[78]Interprétation abusive ?, le Felibrige — société savante fondée par Frédéric Mistral, Joseph Roumanille, Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giéra, Anselme Mathieu et Alphonse Tavan le 21 mai 1854 — propose la définition suivante qui fut adoptée lors du Conseil Général de la Santo-Estello (Sainte-Estelle) de Grasse en 1999 : « Le Félibrige retient comme seule terminologie pour être employée et défendue : la langue d’oc dans la diversité de ses parlers (Auvergnat, Gascon, Languedocien, Limousin, Provençal »[83].

En 2003, à la suite de l'action des uns et des autres, le Conseil régional de PACA a émis successivement deux vœux à la demande d'élus différents :

- le : « La langue provençale et la langue niçoise sont les langues régionales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur »[84]

- le : « Le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côtes d’Azur affirme solennellement que la langue occitane ou langue d’Oc est la langue régionale de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur : le provençal rhodanien, le provençal maritime, le niçard et l’alpin sont les formes régionales de la langue occitane ou langue d’Oc en Provence-Alpes-Côtes d’Azur. »[85]

En 2016, le Conseil Régional de PACA émet une nouvelle résolution dont le préambule contient une phrase ambigüe, parlant à la fois de la langue d’oc et de langues : « Ainsi, sur l’ensemble du territoire régional se sont développées des langues qui ont su véhiculer jusqu’à nous les traditions et les spécificités culturelles de l’histoire de notre région et de ses divers territoires : le provençal, le gavot ou le nissard. Cette pluralité linguistique est la spécificité de notre région dans l’espace de la langue d’oc »[86].

À partir de septembre 2023 des annonces en provençal seront diffusées dans le métro marseillais[87],[88],[89].

Remove ads

Expressions et proverbes

Résumé

Contexte

Voici quelques expressions usuelles (graphie mistralienne / graphie classique):

- Bono annado, bèn granado e bèn acoumpagnado / Bòna annada, ben granada e ben acompanhada. En français : bonne année, bien prospère, et bien accompagnée (de santé).

- Se fai pas lou civié avans d'avé la lèbre. / Se fai pas lo civier avans d'aver la lèbre. En français, littéralement : On ne fait pas le civet avant d'avoir le lièvre. Soit l'équivalent du proverbe français : il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué (Jean de La Fontaine, livre 5, fable 20 L'ours et les 2 compagnons).

- Fa(i) de bèn a Bertrand te/ti lou rendra en cagan / Fa(i) de ben a Bertrand, te/ti lo rendrà en cagant. En français : fais du bien à quelqu'un, et il t'envoie promener. Assemblage de faire, bien, à, Bertrand, il, te, le, rendre, en et caguer. D’après "le Parler Marseillais", ce proverbe n’avait rien de vulgaire à l’origine car c’était, avant de faire tomber le " r " : "Faï dè ben a Bertrand, té lou rendi en cargant" (= en accablant).

- « Arles en France, Aix en Provence, Nice en barbarie[M 15]. Ce proverbe traduit la guerre civile de l'Union d'Aix qui opposa les pro-angevins (Arles, Marseille, le Rhône, Antibes, notamment) aux pro-napolitains (Aix, Toulon, Nice et la majeure partie de la Provence) et qui se traduit par l'acte de Dédition de Nice à la Savoie et l'amputation au Comté de Provence des anciens territoires féodaux de Nice et de son futur arrière pays.

Remove ads

Mots français d'origine occitane dont provençale

Résumé

Contexte

De nombreux mots d'origine provençale ont migré vers le français. Il est souvent difficile de savoir précisément quels sont ces termes car les philologues et leurs dictionnaires étymologiques emploient souvent le terme de provençal, en lui donnant le sens de langue d'oc, pour qualifier l'origine d'un mot. Le contact intense entre le provençal et le français (répandu en Provence entre 1880 et 1950) a produit un français particulier à la Provence, très célèbre (film de Marcel Pagnol par exemple) et parfois stéréotypé, de sa prononciation (l'accent provençal et marseillais) à son vocabulaire, sa grammaire et ses modalités d'interactions[90],[91].

Quelques exemples :

- balade et ballade : balado / balada (mot présent dans d'autres dialectes occitans ; danse)

- s'esclaffer : esclafa / esclafar (éclater)

- mascotte : mascoto / mascòta (sortilège)

- qu'es acò (mot présent dans d'autres dialectes occitans ; à l'orthographe fluctuante par méconnaissance de son origine : par exemple, kézaco) : Qu'es acò ? / Qu'es aquò ? (Qu'est-ce que c'est ?)

L'architecture :

La géographie :

- cime : cimo / cima (dont l'équivalent catalan : cim ; correspond au français "sommet")

Le domaine maritime :

- cale : calo / cala (crique)

- dorade : daurado / daurada, littéralement, la "dorée" (mot présent dans d'autres dialectes occitans)

- supion : supioun / sepion/supion (mot présent dans d'autres dialectes occitans ; petite seiche)

La nourriture et les ustensiles de cuisine :

- anchoiade : anchouiado / anchoiada

- bouillabaisse :bouiabaisso / bolhabaissa

- mesclun : mesclun / mesclum (d'après le verbe mesclar qui signifie mélanger)

- salade : salado / salada, "salée" (mot présent dans d'autres dialectes occitans)

- tapenade : tapenado / tapenada, de tapeno / tapena, signifiant "câpre".

- tian (terrine qui a donné son nom au plat de légumes passés au four) : tian

La faune et la flore méditerranéenne :

- abeille : abiho / abelha (mot occitan général)

- garrigue : garrigo / garriga plantation de chêne kermès (mot présent dans d'autres dialectes occitans ; appelé garric en provençal)

Les sentiments :

- amour : amour / amor, de l'ancien occitan Amor (prononcé "amour") - les équivalents des mots en -or en occitan (calor, flor, etc.) correspondent aux mots français en -eur (chaleur, fleur) et le mot "amour" aurait dû donner "ameur" en français.

Les sens de provençal, langue d'oc et d'occitan

Résumé

Contexte

Le sens du mot provençal est contingent à la période historique dans laquelle il est employé. Selon le contexte ou l'époque, il signifie langue d'oc ou l'idiome parlé en Provence. Ainsi, dans le premier cas l'auvergnat ou le limousin sont du provençal mais pas dans le second.

Le terme proensales est utilisé au XIIIe siècle par les écrivains italiens désignant la langue parlée dans la moitié sud de la France, par référence aux provinciæ romanæ de l'Empire romain qui désignaient la Gaule méridionale. Frédéric Mistral la présente comme « la lengo prouvençalo, la langue provençale, la langue du midi de la France et de la Catalogne, nommée aussi lengo d'O, langue d'Oc. »[92]. D'autres appellations sont employées ensuite, le limousin par les catalans, la langue d'oc par Dante, le catalan par les savants du XVIIe siècle, ou celle très peu usitée de mondin inventée à Toulouse[93].

Au XIXe siècle les romanistes à la suite de Raynouard et jusqu'à Anglade, reprennent le terme provençal par généralisation pour désigner à la fois l'occitan des troubadours en tant qu'« ancien provençal », et l'occitan moderne dans son ensemble. Mais ce terme introduisait une ambiguïté avec le parler de la Provence, l'occitan troubadouresque n’étant pas apparu en Provence, et ayant plus d’analogies avec le languedocien ou le limousin.

Le provençal est considéré par Frédéric Mistral aussi bien comme une langue à part entière (comme en témoigne son texte "la lengo prouvençalo" dans l'Armana prouvençau de 1856) que comme un dialecte de la langue d'Oc (appelé aussi provençal) dans son dictionnaire Lou Tresor dóu Felibrige, comme en témoignent ses écrits dans « La lengo prouvençalo o lengo d'O »[49], « Lou parla dóu Rose, emé lou parla marsihés, formon ce qu'apelan pu particulieramen la lengo prouvençalo. » (Le parler du Rhône, avec le parler marseillais, forment ce que l'on appelle plus particulièrement la langue provençale) ou encore « La lengo prouvençalo se parlo encaro en Franço dins mai de vint despartamen : es que, se parlo pas pertout la memo causo » (La langue provençale se parle encore en France dans plus de vingt départements: elle ne se parle pas partout de la même façon). Ce qui n'est pas sans créer d’ambiguïté entre les termes de langue et de dialecte. Toutefois, l'auteur soutient dans l'ensemble de ses ouvrages qu'il existe une langue provençale ou langue d'Oc (ensemble du Midi de la France) et qu'elle est parlée depuis des siècles à travers ses dialectes. Il montre donc l'importance de préserver les distinctions dialectales. C'est par ailleurs cette forte atténuation des distinctions dialectales dans la graphie classique d'Alibert qui oppose ses partisans à ceux de la graphie mistralienne qui préserve davantage les variétés dialectales de la langue d'Oc.

Le mot provençal sert aussi, particulièrement jusqu’au milieu du XXe siècle[94], à désigner l’ensemble de la langue d’oc. C’est notamment le cas chez Frédéric Mistral[95] et dans les dictionnaires d’Honnorat, Dictionnaire provençal-français ou dictionnaire de la langue d’oc[96] et de Mistral, Le Trésor du Félibrige, dictionnaire provençal français embrassant les divers dialectes de la langue d’oc moderne ou les ouvrages de référence de Ronjat, Essai de syntaxe des parlers provençaux modernes[97] et Grammaire historique des parlers provençaux modernes[98]. Le mot reste utilisé dans le milieu romaniste pour désigner l’ensemble de l’occitan[99]. Cette synonymie est également affirmée par Emmanuel Le Roy Ladurie[100].

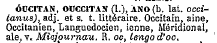

Lorsque Frédéric Mistral publie Lou Tresor dóu Felibrige, dictionnaire de la langue d'oc moderne en deux volumes, il comprend le terme provençal comme une acception du terme langue d'oc ; en sous-titre du dictionnaire, il précise : Dictionnaire provençal-français, embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne, soit, comme il est mentionné dans la note 1, tous les mots usités dans le Midi de la France. Il y écrit qu'óucitan (qu'il traduit par occitain ou occitanien) est synonyme de « languedocien » ou de « méridional » et renvoie à « langue d'oc »[M 16]. Le mot occitan est issu de celui d'Occitanie dont Mistral dit qu'il est le « nom par lequel les lettrés désignent quelquefois le Midi de la France et en particulier le Languedoc. » De même, il précise « le mot Occitania ou Patria Linguæ Occitanæ est la traduction usitée dans les actes latins du XIIIe siècle et XIVe siècle pour désigner la province du Languedoc[101]. »

Actuellement, l'usage chez les linguistes est d'utiliser le mot provençal spécifiquement pour la variante parlée en Provence et la formule langue d'oc ou occitan pour parler du languedocien ou de la langue dans son ensemble.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads