Loading AI tools

écrivain, dramaturge et poète français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Pierre Albert-Birot, né le à Angoulême et mort le à Paris 7e, est un poète, sculpteur, peintre, typographe et homme de théâtre français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Pierre Albert Birot (sans trait d'union) |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Conjoints |

Germaine Albert-Birot (de à ) Arlette Albert-Birot (à partir de ) |

| Mouvement | |

|---|---|

| Distinction |

Prix Cazes (d) |

| Archives conservées par |

Avant-gardiste convaincu pendant la Première Guerre mondiale, à travers la revue Sic (1916-1919) dont il est le fondateur et directeur, il s’est fait le défenseur du futurisme et du cubisme. Les dadaïstes le considéreront comme l’un des leurs, sans que lui-même adhère jamais au mouvement. Il se déclare fondateur de l’école « nunique » (de l’adverbe grec νῦν / nun, maintenant), école dont il est le seul maître, sans disciples. Ses expérimentations sont alors d'un degré d'innovation tel que Robert Sabatier peut affirmer, dans son Histoire de la Poésie : « toute nouvelle expérience, Pierre Albert-Birot l'a déjà tentée avec plus d'un demi-siècle d'avance ».

Se tenant après la guerre à l’écart des surréalistes, qui doivent pourtant en partie leur nom aux discussions entre Apollinaire et lui-même, il a construit une œuvre solitaire et touche à tout, imprimant ses livres chez lui, cultivant la joie enfantine de la création artistique, ainsi qu’il l’écrit lui-même : « Je trouve ma joie dans la création poétique et je trouve ma joie dans les créations de mes mains. […] Tout cela, c’est du jeu, j’aime jouer, j’entretiens le gosse. »

S’il a été moqué par les surréalistes pour ses prétentions à s’illustrer dans de trop nombreux arts, décrié par Philippe Soupault comme un extravagant sans réel talent poétique, il s’est attiré les éloges et les amitiés de Francis Picabia, Max Jacob et d’Apollinaire. Plus tard, Gaston Bachelard louera la profondeur de ses vues philosophiques, et il marquera de son influence des poètes divers, tels Jean Follain, Pascal Pia, et jusqu'aujourd’hui Valérie Rouzeau.

Pierre Albert Birot (il n'a pas encore intégré son deuxième prénom à son nom) naît le à Angoulême. Sa mère, Marguerite, « brode, joue du piano et chante[f 1] ». Son père, Maurice Birot[a], « ne cesse de monter des affaires, mais guère solides[f 1] ». Après un court passage à Paris, de 1880 à 1883, la famille se réinstalle à Angoulême, le père ayant hérité d'une maison[3], alors que Pierre est âgé de 7 ans. Ce dernier est alors scolarisé au lycée Guez-de-Balzac[4].

La famille passe ses étés non loin, au château de Chalonnes[b], à Fléac. Là, le jeune Albert-Birot, encore lycéen, monte avec un cousin un théâtre de marionnettes à gaines, fabrique les poupées, peint les décors, écrit des pièces, et invite le village à des représentations[c].

En 1888, le père, ayant fait de mauvaises affaires, vend sa maison d'Angoulême, et la famille s'installe à Bordeaux. Entré en quatrième, Pierre reçoit des leçons particulières de grec. Pris de passion pour le bois découpé, il construit de petits objets, et offre un porte-cigare à son professeur de grec[5].

En 1890, son père quitte le domicile pour vivre avec une amie de sa femme. Se retrouvant sans ressource, Marguerite monte une pension familiale, dans une grande maison attenante au Théâtre des Arts. Pierre, devenu un lycéen turbulent[6], s'y réserve une grande « salle de travail », où il « griffonn[e] [ses] premières pages et barbouill[e] [ses] premières toiles[7] ». Le domicile accueille les artistes venus se produire dans le théâtre voisin, notamment de jeunes danseuses venues se produire dans Miss Helyett[d]. La pension ne suffisant cependant pas à couvrir les besoins de la famille, Marguerite Birot et son fils s'installent fin 1892 à Paris. La mère s'y improvise couturière[f 2].

Au moment de quitter Bordeaux, Marguerite Birot rencontre Jean-Georges Achard, un sculpteur bordelais qui vient d'être admis dans l'atelier d'Alexandre Falguière. Il se peut que ce soit Achard qui la convainc de s'installer à Paris, afin que son fils puisse suivre avec lui les cours de l'École des Beaux-Arts[8].

Achard devient le mentor d'Albert-Birot. Ils fréquentent ensemble l'École, et en février 1894, Albert-Birot, âgé de dix-sept ans est accepté dans l'atelier de Falguière[9]. Il travaille également dans l'atelier de Georges Achard et dans celui d'Alfred Boucher. C'est là qu'un metteur au point italien lui apprend à réduire le marbre[10]. La même année, il rencontre Gustave Moreau puis Gérôme, qui acceptent de corriger ses dessins et lui donnent des conseils[l 1].

À l'été, Albert Birot installe son propre atelier dans une cabane, boulevard du Montparnasse, puis, ayant reçu une bourse de la ville d'Angoulême en 1895, le déménage rue Vaugirard, et enfin, aux alentours de 1900, boulevard Saint-Jacques. Dans le même temps, il suit des cours à la Sorbonne et au Collège de France, notamment le cours de philosophie d'Alfred Espinas[l 2].

Aux alentours de 1897[l 3], il rencontre le peintre Georges Bottini. Il se met en ménage avec la sœur de ce dernier, Marguerite. Dès 1906, le couple a quatre enfants[l 4].

Il expose au salon des artistes français pour la première fois en 1900, puis chaque année jusqu'en 1912 . En 1907, sa sculpture La Veuve est achetée par l’État pour le cimetière d'Issy-les-Moulineaux dont elle est encore aujourd'hui le monument principal. À des fins alimentaires, il sculpte des façades parisiennes[e], ainsi que la décoration de la façade du château d'Écharcon[l 5]. À partir de 1900, il travaille également comme restaurateur d'objets d'art chez une antiquaire, emploi qu'il conserve toute sa vie et qui lui fournit plus tard la matière de son roman Rémy Floche, employé[f].

C'est à la même période qu'Albert Birot s'essaie à la poésie. Le premier poème qu'on lui connaît a été écrit dans le but d'être placé sous une peinture traitant du même sujet. Les deux années suivantes, il écrit quelques poèmes « d'inspiration élégiaque ou baudelairienne » en vers réguliers. En 1905, il collabore à la revue la Poétique que fonde l'écrivain Maurice Gignoux dit Saint-Chamarand. Son premier livre, De la mort à la vie, un essai dramatique en vers réguliers, est publié par l'éditeur Messein la même année[11].

Vers 1909, sa compagne Marguerite Bottini, avec qui il entretient une relation conflictuelle, le quitte, lui et ses enfants, sans donner de nouvelles[l 6]. Albert-Birot rencontre alors, en 1910, Hélène Chapelain-Séjourné, la mère de Roger Chapelain-Midy. Celle-ci rompt en 1912, après avoir renoncé à leur projet de mariage sous la pression de sa famille[l 7].

Entre 1911 et 1913, Albert-Birot apprend l'Espéranto et écrit une trentaine de poèmes dans cette langue[12]. Il fréquente les milieux espérantistes parisiens et c'est peut-être là qu'il rencontre la musicienne Germaine de Surville[l 8]. En 1912, il abandonne ses enfants. Ses filles entrent à l'Orphelinat des arts de Courbevoie, ses fils à la Fraternité artistique[l 9]. Il épouse Germaine en 1913[l 8].

« Oui vraiment je suis né en janvier 1916, avant je n'étais que fœtus[13]. »

Reformé en 1899 pour cause d'insuffisance respiratoire[l 10], Birot échappe à la mobilisation. Entre 1914 et 1915, la guerre ayant amené son employeur à se passer de ses services de restaurateur, il fait commerce d'estampes et de Poésies de la guerre en cartes postales à destinations des « poilus » et de leur famille, tandis que sa femme donne des cours de chant et de récitation. Mais Birot est profondément insatisfait de sa vie et de sa carrière artistique, cherche sa voie, et médite l'idée de créer une revue d'art. Après plusieurs tâtonnements infructueux, il imagine 1915, revue d'art luxueuse pour laquelle il dessine des maquettes. C'est à ce moment qu'il prend définitivement son nom de plume Pierre Albert-Birot, en accolant son prénom à son nom de famille. Le projet va profondément se métamorphoser, au fur et à mesure qu'Albert-Birot se renseigne sur les conditions de fabrication d'un tel projet, et en paraît le premier numéro de SIC[14]. À ce moment Pierre Albert-Birot a quarante ans. Pourtant, à plusieurs reprises, il a présenté la création de sa revue comme une « seconde naissance »[g].

Le titre de la revue a deux sens ; c'est d'abord le oui absolu latin, « volonté de s'opposer constructivement à la guerre négatrices des valeurs humaines »[l 11] et plus généralement, volonté d'Albert-Birot « de s'affirmer lui-même par un acquiescement intégral au monde[l 12]. » C'est enfin l'acronyme de son sous-titre « Sons Idées Couleurs, Formes », qui pour l'heure n'est que l'expression des multiples activités du couple Albert-Birot — Sons pour la musique de Germaine, Idées pour la poésie, Couleurs pour la peinture, et Formes pour la sculpture, de Pierre, mais devient bientôt le mot d'ordre d'une « synthèse des arts modernistes[l 12]. » Pierre rédige intégralement le premier numéro. S'y ébauche un refus du passéisme et du principe d'imitation[l 13], à côté de proclamations vaguement nationalistes. Mais la publication reste floue dans son contenu, montre que son auteur n'avait alors « aucun contact avec l'univers moderniste[15]», et peut se voir comme un « vibrant appel à autrui[l 13]».

Celui qui répond le premier à cet appel est le peintre futuriste Gino Severini, qu'Albert-Birot rencontre en [h]. Les deux artistes deviennent « très amis[17] » et sous l'impulsion de Severini, SIC rejoint définitivement l'avant-garde, ainsi que l'explique son directeur :

« Severini avait déjà derrière lui pas mal d'années de combat et de recherches d'art ultra moderne puisqu'il avait été longtemps aux côtés de Marinetti, le créateur du futurisme ; naturellement pour lui le premier numéro de ma revue était bien timide, néanmoins après conversation avec moi il pressentit que j'étais prêt à devenir un vrai combattant pour le bon motif[16]. »

Grâce à Severini, Albert-Birot fait la connaissance d'Apollinaire. C'est grâce à lui que celui « qui ne connaissait personne, [va] en quelques mois connaître tout le monde[l 12] ». De même qu'Apollinaire réunissait ses amis les mardis au Café de Flore, SIC organise des rencontres les samedis, rue de la Tombe-Issoire, où dès sa sortie d'hôpital Apollinaire vient et amène ses amis, parmi lesquels André Salmon, Reverdy, Serge Férat, Roch Grey, Max Jacob, Modigliani, Cendrars[l 12]. Les samedis sont aussi fréquentés par les peintres d'origine russe Alexandre Orloff, Léopold Survage, Ossip Zadkine, et les très jeunes Aragon, Soupault, Raymond Radiguet. Autant de collaborateurs pour les cinquante-quatre numéros de SIC[l 12].

Ouverte à toutes les avant-gardes, la revue joue pendant les quatre années de sa parution un rôle de premier plan quant à la création artistique de l'époque[18]. Forte des contributions d'Apollinaire, qui lui offre plusieurs poèmes inédits, elle s'enrichit des contributions des sympathisants du cubisme. Elle sert aussi largement de tribune parisienne aux futuristes[19]. Elle accueille encore ceux qui plus tard vont constituer le groupe dadaïste à Paris : Philippe Soupault[i], Louis Aragon, et Pierre Drieu la Rochelle. Enfin, SIC n'a pas peur[j] de se rapprocher des dadaïstes zurichois, et Tzara y trouve, ainsi que dans Nord-Sud au même moment, le terrain de ses premières publications en France[k]. Dans le même temps, Pierre Albert-Birot collabore aux numéros 3 à 5 de Dada[21],[22], la revue de Tzara.

SIC bénéficiant d'un certain succès éditorial, Albert-Birot quitte son premier imprimeur Rirachovsky en contre un plus onéreux : Levé. Premier à en bénéficier, le numéro 12 de SIC contient le calligramme d'Apollinaire « Il pleut »[23], chef-d'œuvre typographique accompli par Levé en une nuit[l 14].

La rencontre avec Apollinaire a lieu au printemps 1916[l] alors qu'Apollinaire est convalescent à l'hôpital italien de Paris. Les deux hommes deviennent « immédiatement » amis, selon le témoignage d'Albert-Birot :

« Apollinaire est revenu après son opération à la tête ; j'ai été le voir et nous avons immédiatement sympathisé. Je peux dire qu'en sortant de cette première visite nous étions déjà amis. Et ça n'a jamais cessé, ça a continué, hélas pas très longtemps, mais enfin ç'a été absolument impeccable jusqu'à sa mort[24]. »

Rapidement, Albert-Birot demande à son ami d'écrire une pièce qu'il mettrait en scène, avec pour mot d'ordre l'idée d'un théâtre non-réaliste. Apollinaire propose de la sous-titrer « drame surnaturaliste ». Albert-Birot souhaitant éviter un rapprochement avec l'école naturaliste ou l'évocation du surnaturel, ils s'entendent sur le mot « sur-réaliste ». Cette décision commune a parfois, à tort, fait passer Albert-Birot pour l'inventeur du terme[m]. La pièce, Les Mamelles de Tirésias, est créée au conservatoire Maubel le . La représentation, qui fait salle comble, a un avant-goût de soirée Dada. Scandalisée, la presse se déchaîne autant contre Apollinaire que contre Albert-Birot[27].

La même année, Albert-Birot publie son premier recueil, 31 poèmes de poche, que préface Apollinaire. Ce dernier y invite le lecteur à ne pas s'arrêter à la simplicité apparente des poèmes qui pourrait « surpr[endre] désagréablement » et compare leur auteur à une « sorte de pyrogène[28] ».

Apollinaire meurt l'année suivante. En janvier de l'année 1919, Albert-Birot consacre un triple numéro de SIC consacré à la mémoire d'Apollinaire, et réunit ainsi les hommages funèbres de plusieurs artistes parmi lesquels Louis Aragon, André Billy, Blaise Cendrars, Jean Cocteau, Paul Dermée, Max Jacob, Pierre Reverdy, Jules Romains, André Salmon, ou Tristan Tzara, aux côtés de sa propre oraison « Ma main amie[29] ».

Incapable de survivre longtemps à Apollinaire, la revue prend fin avec l'année 1919. En mai de la même année, André Breton, Philippe Soupault, et Louis Aragon fondent la revue Littérature. Bien qu'à ce moment-là Albert-Birot ne perde que la collaboration d'Aragon, un an plus tard Littérature se radicalise en épousant définitivement la cause du mouvement Dada[l 15]. Après l'arrivée de Tzara à Paris, Albert-Birot apparaît de moins en moins en phase avec le dogmatisme intransigeant de Dada et du surréalisme qui vont alors prendre le devant de la scène avant-gardiste[l 16]. Pierre Albert-Birot contestant les volontés hégémoniques du mouvement, la rupture entre SIC et Dada est consommée en 1920, lorsque Albert-Birot s'oppose énergiquement à la présence des dadaïstes à une exposition-audition dite « de la Section d'Or » organisée par Albert Gleizes, Survage et Archipenko[30],[31].

En 1922, déçu par son imprimeur, Albert-Birot achète un matériel d’imprimerie rudimentaire pour tirer ses propres œuvres : une presse à bras sans encrier[32]. Le poète, devenu typographe, transforme la poésie, comme Apollinaire avec ses calligrammes, en art plastique[33] . Patiemment composé pendant un an par Pierre et Germaine[34], le recueil La Lune, publié en 1924, contient les poèmes typographiques les plus virtuoses du poète-typographe[35]. C'est l'époque d'une grande créativité poétique ; il publie coup sur coup trois recueils : La Triloterie, La Joie des sept couleurs dans lequel il chante la lumière, « son épouse », et Poèmes à l'autre Moi, recueil qu'il considère comme « le plus important de son œuvre poétique[36] ».

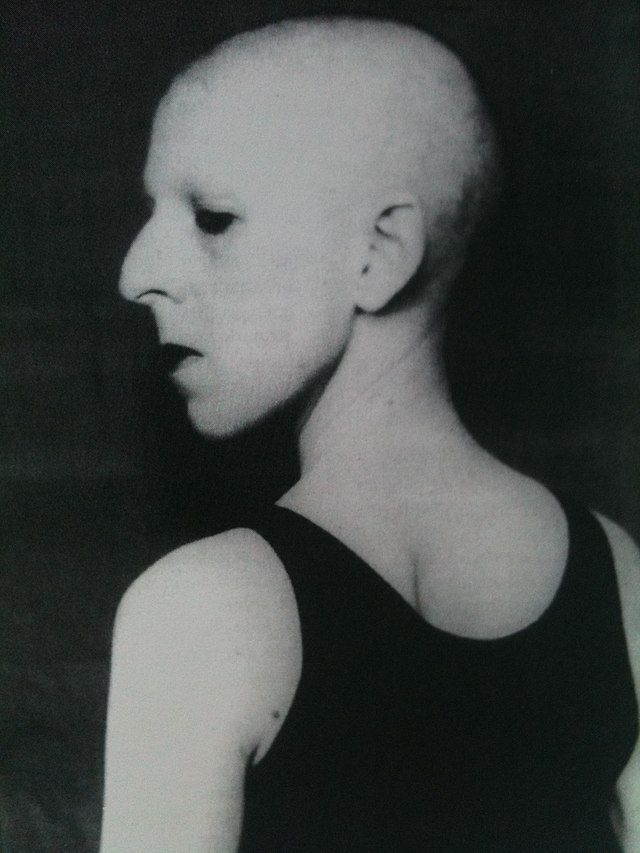

L'après-guerre voit grandir l'intérêt d'Albert-Birot pour le théâtre. Il rédige de nombreuses pièces et cherche à les faire jouer. Sa pièce Matoum et Tévibar, défense de la poésie moderne, est créée par les futuristes à Rome en 1919[37]. Il fait également la rencontre d'une famille foraine, les Walton's, qui crée son drame Le Petit Poucet en 1923 au Théâtre des Champs-Élysées[f 3]. En 1929, il fonde le « Théâtre du Plateau ». Il s'y entoure des comédiens Claude Cahun, Roger Roussot et Solange Roussot, avec qui il monte plusieurs pièces dont Matoum et Tevibar et Barbe Bleue, réécriture dramatique du conte de Charles Perrault. Albert-Birot s'attire alors l'admiration de Louis Jouvet, Gaston Baty et Charles Dullin qui qualifie Les Femmes pliantes de pièce-école[f 4]. Albert-Birot, qui s'adresse également à Jacques Copeau et Georges Pitoëff, échoue néanmoins à les convaincre de mettre en scène ses pièces qui leur semblent « impossibles à monter[l 17] ». Vers 1920, Dullin se dit « tout disposé à monter le mieux qu'[il] pourr[a] l'Homme coupé en morceaux » mais le projet n'aboutit pas[l 18].

« [...] avec les années trente et passés les essais de théâtre, commence ce qu'Albert-Birot appelle son temps de solitude. »

Germaine Albert-Birot meurt subitement en 1931[39], et le poète de la lumière se voit contraint d'endosser les habits du deuil. Il écrit et imprime sans nom d'auteur trente exemplaires d'un recueil de poèmes funèbres qu'il se dédie à lui-même : Ma morte, poème sentimental. Quatre « G », en guise d'armoiries, ornent chaque page.

Selon le témoignage de son ami Jean Follain (qu'il rencontre en 1933[l 19] et qui devient l'une de ses rares fréquentations avec le peintre Serge Férat, la romancière Roch Grey et Roger Roussot) le poète veuf se retire dans son logis étroit rue du Départ, refuse les fraternités littéraires, et passe une bonne partie de son temps à écouter la radio au casque sur un vieil appareil à galène. Le soir, il dîne seul, pauvrement[f 5].

En proie à des difficultés financières, il se met à travailler comme pigiste pour plusieurs périodiques, tels que Fantasio et le Journal des poètes[40]. Il tient notamment, de juin 1931 à juillet 1934, une chronique consacrée au cinéma intitulée « Pierre Albert-Birot raconte... » dans Pour Vous, supplément de l'Intransigeant[41]. Il signe également, dans Aujourd'hui, les textes de Finblaire et Têtenpoire vont conquérir le monde, une bande dessinée pour enfants dessinée par Géa Ausbourg[l 20].

Après un silence poétique de cinq ans, il publie en 1936 une plaquette cosignée avec Follain[42] puis continue d'imprimer seul ses livres, à l'aide de sa machine à levier placée dans sa chambre, leur donnant la seule publicité de les déposer à la Bibliothèque nationale, parmi lesquels Le Cycle des poèmes de l'année, en 1937, le recueil élégiaque Âmenpeine en 1938, et La Panthère noire, la même année.

C'est cependant au-même moment, à partir de 1936, que Jean Follain l'amène à réunir ses anciens amis chaque quinzaine autour de dîners dits Grabinoulor, du nom de l'épopée commencée dès 1918, du nom aussi du personnage éponyme, double littéraire d'Albert-Birot. Dans ces repas Grabinoulor, tenus dans un restaurant rue des Canettes[n], on lit des pages de la vaste épopée que l'auteur ne cesse d'augmenter[f 6]. Au total, plus de cent de ces dîners ont lieu, entre 1936 et 1950[l 21].

Pierre Albert-Birot peine cependant à trouver un éditeur pour son épopée, et essuie les refus répétés de la NRF. En 1933, grâce à la recommandation de Jean Paulhan[l 22], Robert Denoël publie une première version de Grabinoulor, qui compte alors deux livres, dans la collection « Loin des foules ».

En 1938, Albert-Birot quitte la rue du Départ pour la rue des Saints-Pères, et rencontre Guillevic[l 23]. Il vit durement l'Occupation. Il quitte Paris dans la précipitation pour la Dordogne lors de l'Exode, et y revient à la fin du mois de juin[l 24].

En 1944, Robert Denoël entreprend d'offrir à Albert-Birot un épais volume de poésie. Ce sont les Amusements naturels, publiés en avril 1945. La mort de l'éditeur, assassiné en décembre, met un terme à la collaboration de la maison d'édition avec le poète, qui déclare « en l’assassinant, on m’a assassiné[43] ». Albert-Birot raconte que les exemplaires des Amusements naturels furent alors immédiatement mis au pilon avant même d'être diffusés[l 25], mais l'exactitude de ce récit est contesté[o]. Quant à la réédition prévue des premiers livres révisés de Grabinoulor ainsi que la publication des livres suivants, elles sont annulées.

Une nouvelle vie commence pour Pierre Albert-Birot en 1955, date à laquelle il rencontre Arlette Lafont, étudiante à la Sorbonne, qui voulait recueillir son témoignage sur Roch Grey. Elle devient sa femme en 1962, et par ses efforts, contribue ensuite à faire sortir l'œuvre de son mari de l'oubli. Il lui dédie en 1956, son recueil Le Train bleu écrit en 1953, avec ce mot :

« pour Arlette,

qui me donne une sorte d'étrange tranquillité, une sorte de certitude que je ne monterai pas tout entier dans le Train Bleu. Je laisserai ici une partie du meilleur de moi-même[44]. »

Le « train bleu » est, dans la petite mythologie personnelle d'Albert-Birot, une allégorie de la mort, qu'il a déjà utilisée. Le recueil est composé principalement de poèmes en versets, méditations sur le temps, la vieillesse et la mort, et cependant toujours portées par l'humour loufoque propre à son auteur. Ainsi, Pascal Pia a pu dire qu'« Albert-Birot [...] n'a mis de point de final à rien. Il n'était pas enclin à la rupture. Les épreuves, si sévères qu'elles fussent, ne l'abattaient pas, ni ne le faisaient changer de ton. Les chants de son crépuscule ont le même tour familier que les poèmes de ses débuts[45]. »

En 1965, après de nombreux refus, Gallimard publie un Grabinoulor augmenté mais incomplet. L'épopée, à laquelle l'auteur a mis son point final en 1963[46] — le seul point de toute l'œuvre —, n'est publiée sous la forme complète des Six livres de Grabinoulor qu'en 1991 par Jean-Michel Place.

À la fin de sa vie, alors qu'il détestait jusque là les voyages[l 26], il accepte de revenir à Angoulême avec Arlette, en 1958 et 1965[l 27]. Il multiplie les voyages, et retrouve des connaissances du temps de SIC ou des Canettes lors de séjours sur la Côte d'Azur : André Salmon et Raymond de Rienzi en 1963, et Georges Ribemont-Dessaignes et Géa Augsbourg en 1965[l 28]. Quelque temps avant sa mort, il commence à attirer l'attention médiatique : il est invité à s'entretenir avec Barbara Bray sur la BBC en 1965, avec José Pivin pour une série d'entretiens en 1967[l 29].

Hospitalisé le 23 juillet, Pierre Albert-Birot meurt le [47]. Sur son faire-part de décès, Arlette fait figurer un vers de la Panthère noire[48] :

« Ceux qui t'aiment te voient belle verticale toute guerre et feu et couleurs mordre à pleines dents mordre dans le système solaire. »

Le poète est inhumé au cimetière du Montparnasse le 28 juillet[l 27]. Sur sa tombe est gravé le dernier vers d'un poème de Silex[l 30] : « Pierre est douce au grand allongé ».

Touche à tout prolifique, Pierre Albert-Birot a produit une œuvre vaste qui se décline à travers les arts les plus divers. Pour défendre cette attitude, il cite l'exemple de Léonard de Vinci[49]. D'abord sculpteur et peintre, Albert-Birot s'est fait connaître comme poète, prosateur, et comme homme de théâtre. Il s'est même intéressé au cinéma.

| Naissance |

- - |

|---|---|

| Décès |

- - |

| Activité |

peintre • sculpteur |

| Maître |

Jean-Georges Achard • Alexandre Falguière • Alfred Boucher • Gustave Moreau • Jean-Léon Gérôme |

| Mouvement |

néoclassicisme • cubisme |

La Guerre, 1916 |

Les activités de peintre et de sculpteur de Pierre Albert-Birot précèdent en majorité sa brusque conversion au modernisme de 1916. L'artiste porte lui-même un regard sévère sur cette période où il se trouvait, selon ses propres dires, à la « mauvaise école[50] » de Georges Achard, un « passéiste[51] ».

Pendant cette première période, il s'intéresse particulièrement à la sculpture, préférant les matières dures pour se distinguer d'Achard qui affectionne le modelage des matières molles[51]. Un certain nombre de ses travaux ne sont que des commandes réalisées à des fins alimentaires[l 31]. D'autres œuvres sont néanmoins exposés au Salon des artistes français, entre 1900 et 1907. Même si les peintures et les sculptures d'alors ne laissent apercevoir « aucune orientation franchement moderne[l 32] », il est possible d'y retrouver certains des thèmes fondamentaux qui irrigueront son œuvre poétique à venir. L'artiste est déjà hanté par le thème de la solitude[52], comme par celui de la naissance du monde et par le mythe d'Adam et Ève[l 33]. Rendant compte d'une exposition organisée par la ville d'Angoulême en 1969, le journaliste Yves Seraline retient de la période figurative « La mère et l'enfant, toile empreinte de sensibilité et une série de nus baroques, étonnants par leur modelé. Le dessin du corps est parfois violent et la façon dont est traité le sujet, notamment le cadrage, rappelle assez curieusement un art pictural majeur du XXe siècle, la photographie[53]. »

Albert-Birot se plaît à travailler des ouvrages monumentaux[l 34] :

En 1916, au contact du peintre futuriste Gino Severini, et du peintre cubiste Serge Férat, Pierre Albert-Birot se tourne vers le cubisme et l'abstraction, il raconte avec naïveté cette conversion :

« Un soir je me suis dit, pourquoi ne ferait-on de la peinture avec des formes géométriques comme le musicien compose avec des notes ? J'ai réalisé un tableau abstrait sur la guerre, « essai d'expression plastique », et le lendemain, j'ai tout vendu, chevalet, tubes et pinceaux[54]. »

La Guerre, fruit de longues recherches[55] (dont les vingt-deux études et esquisses conservées par le Musée national d'Art moderne permettent de suivre l'évolution[56]) demeure sa principale œuvre abstraite, « à la charnière du futurisme, du cubisme orphique et du simultanéisme[57] ». Le journaliste Yves Seraline la décrit comme une « toile obsédante avec des formes géométriques se répétant, des lignes courbes qui tranchent avec dureté sur le fond, signifiant le monde cloisonné et étanche de la guerre », qui marque le commencement d'une trajectoire vers la modernité, de même qu'elle marque la fin de la carrière d'Albert-Birot comme peintre[53]. Pour Daniel Abadie, c'est « une des seules expériences quasi-futuristes tentées dans la peinture française[58] ». L'universitaire Debra Kelly y voit une « matrice de création » contenant en germes les esthétiques qu'Albert-Birot allait développer ensuite dans sa poésie[55].

Même si dans son Autobiographie, Albert-Birot explique avoir définitivement abandonné la peinture en 1918, Marie-Louise Lentengre signale l'existence de quelques rares exceptions jusqu'à un retrait définitif en 1955[l 36].

Les œuvres plastiques d'Albert-Birot sont conservées par le Musée national d'Art moderne et le Musée d'Angoulême. La Guerre est exposée au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou lors de l'exposition « Le Cubisme » (2018-2019) et deux expositions consacrées à Pierre Albert-Birot sont organisées au Musée d'Angoulême, l'une en 1969, et une autre, « Pierre Albert-Birot, l’artiste au pied de la lettre » de 2013 à 2014.

La primauté de la poésie dans l'œuvre littéraire de Pierre Albert-Birot est manifeste[59]. Elle se déploie sur une large bibliographie et dont une partie est encore inédite ; elle est vaste et prend des formes diverses : vers libres, vers comptés et rimés, versets, certaines étant très expérimentales.

Albert-Birot s'est livré à plusieurs expérimentations typographiques, rappelant les calligrammes d'Apollinaire. Son premier recueil contient des mots collés tels « mugissementtournantdeferfrotté » dans « Derrière la fenêtre » (1916), qu'il présente comme son « premier poème d'esprit nouveau[16] », des dispositions choisies de mots dans l'espace de la page, un jeu sur les capitales et les bas de casse. L’intégralité de la Joie des sept couleurs (1919), son troisième recueil, est composée en lettres capitales et est ornée de « poèmes-paysages ». Le poète ne reprend pas à son compte le terme de « calligramme » mais parle d'« idéogramme », de « poèmes idéogrammatiques » ou bien utilise différents noms composés comme « poèmes-affiches », « poèmes-pancarte », « poème-rébus » ou « poème-timbre ». Cette « fragmentation terminologique avait peut-être, dans les yeux du poète, la vertu de préserver un espace à explorer entre des catégories qui ne se voulaient pas exhaustives[60] ». Ces poèmes visuels peuvent être figuratifs, comme celui qui ouvre « Silex, poèmes des cavernes » (1945) et qui figure l'empreinte pariétale d'une main aux cinq doigts écartés. Dans d'autres, il est plus difficile de repérer des formes nettement définies. Par exemple, « les Éclats » peut figurer une explosion à partir « de courtes phrases rayonnant à partir d'un point situé en bas du poème[60] ». D'autres encore, sont plus franchement abstraits, comme « Ode », où « les lettres et les chiffres, de taille et de formes légèrement différentes […] sont disposés de manière éclatée [e] ne cherchent pas à constituer de texte complet[60] ».

Le poète expérimente aussi les limites du langage avec ses poèmes polyphoniques et ses poèmes « à crier et à danser ». Fin 1916 début 1917, il sous-titre ainsi deux de ces poèmes « poème à deux voix », composés « pour être lus à haute voix, à la manière d'une partition musicale[l 37] ». Il écrit également « l'Avion » (1917), un poème uniquement constitué d'onomatopées, et pousse l'expérimentation plus loin avec des poèmes « à crier et à danser » dont les onomatopées ne figurent même plus le bruit d'une machine ou d'une chose, comme « chant 1 », qu'il qualifie d'« essai de poésie pure[61] ». Plus tard, il choisit d'utiliser ces poèmes constitués d'onomatopées dans des compositions plus vastes en les faisant alterner avec des vers traditionnels. Ainsi, dans « la Légende » (1919), les onomatopées de la foule entrecoupent le récit par « la statue » de la descente du fils de Dieu sur Terre pour y trouver une femme. Le poète a toutefois dénoncé lui-même ses poèmes « à crier et à danser » comme une expérience-limite[p]. Le poète considérait sa poésie d'avant-garde comme une étape, « son point de départ », et non un aboutissement[l 38].

Ces différentes expérimentations se retrouvent dans les quatre premiers recueils de l'auteur 31 poèmes de poche (1917), Poèmes quotidiens (1919), La Joie des sept couleurs (1919) Triloterie (1920) et dans La Lune ou le livre des poèmes (1924). Le poète, attaché à ne pas y être réduit, a cependant continué ses expériences plastiques dans des œuvres plus tardives, par exemple avec une cinquantaine de poèmes des Amusement naturels (1945)[q].

Bien que les premiers livres de poèmes d'Albert-Birot ne se résument pas aux expérimentations plastiques et sonores qu'ils contiennent, et que la Joie des sept couleurs s'achève sur un « dernier thème[l 39] » que reprennent les Poèmes à l'Autre moi (1924), c'est avec ce recueil qu'Albert-Birot « inaugure une forme appropriée au déploiement [d'une] introspection inquiète[l 40] », qui vise « à triompher de la finitude à travers l'imagination poétique[l 41] ». Ce « recueil majeur[65] », dans lequel les poèmes « tendent à explorer tout l'être de PAB » et « se veulent une somme poétique[65] », sera suivi d'une abondante production poétique qui prolonge cette veine ou la diversifie. Ainsi, « Albert-Birot continue son interminable dialogue avec son double[l 40] » dans un style où le « ton inspiré cède la place à l'humour[l 40] » dans Moi et Moi, écrit en 1959.

L'expression de la douleur trouve sa place dans Ma Morte (1931), sous-titré « poème sentimental », qui « tente d'exprimer tous les sentiments éprouvés par PAB au moment de son veuvage, dans leur complexité, leur nudité, nouvel Autre Moi de la souffrance[65] », mais également dans Âmenpeine (1938), sous-titré « 30 poèmes élégiaques ».

Le Cycle des douze poèmes de l'année (1937) propose un poème par mois en commençant par octobre, « un peu à la façon d'un moderne livre d'Heures[65] », ce en quoi il rappelle les Poèmes quotidiens.

D'autres recueils sont plus composites, comme les Amusements naturels (1944). Si, quand il s'imprime lui-même avec sa modeste presse à bras, Pierre Albert-Birot se retrouve contraint, dans ce recueil, Robert Denoël lui offre 295 pages. Aussi Albert-Birot a-t-il « voulu se faire plaisir en publiant une sorte de somme de sa production poétique[65] ». L'épais recueil mélange des traductions, des pastiches de la littérature médiévale, des poèmes de circonstances, des poèmes typographiques variés. Le volume contient également Silex, poèmes des cavernes et Les Poèmes de midi et demi. Ces poèmes, constitués de vers rimés et comptés, consistent en des jeux prosodiques. Tous les poèmes sont des seizains dans lesquels le poète s'impose à chaque fois un mètre contenant deux césures, selon une composition annoncée dans le titre. Ces poèmes reprennent une veine qu'on retrouve dans Miniatures, « 30 jeux prosodiques » (1939).

Le poète s'est également intéressé aux formes condensées. Albert-Birot a rédigé dix-neuf haï-kaïs au cours de l'année 1919[66], publiés dans la Lune[67]. Cinq d'entre eux ont été publiés dans une anthologie de la Nouvelle revue française de 1920[68], qui a joué « une influence importante sur l’histoire du haiku français, nourrissant la vogue du genre dans les années [19]20[66] ». Quant aux Deux cent dix gouttes de poésie (1952) et aux Cent nouvelles gouttes de poésie (1967), elles sont uniquement constituées de quintils.

Arlette Albert-Birot identifie enfin une veine « testamentaire » représentée par La Panthère noire (1938), Aux trente-deux vents (écrit en 1946), Dix poèmes à la mer (1953), Le train bleu (écrit en 1953), Distance et La Belle histoire (1966). « Le poète s'[y] projette dans un lointain avenir, se souciant d'y exister, et faisant fi d'un présent trop souvent décevant[65]. »

Après la mort du poète, Arlette Albert-Birot retrouve le dernier poème écrit par son mari dans lequel le poète se dit abandonné par son « daimon », et qu'elle voit comme un adieu à la poésie et donc à la vie, après une vie consacrée à une œuvre marquée par le bonheur d'écrire. « Si je devais d'un mot recouvrir toute cette œuvre, ce serait peut-être le mot d’alacrité, le bonheur, le bonheur de l’écriture », dit-elle, « [en 1916], il a enfin compris que son bonheur, il le trouverait dans l’écriture et […] jusqu’à son dernier poème, qui est en somme un adieu à la poésie, celui qu'il appelle “Merci quand même mon bon daimon”, que je n’ai trouvé qu’après sa mort, il y a cette joie de cet instrument poétique qu’il possède et donc qu’il veut explorer dans toutes ces possibilités ; et quand il fait ses adieux à la poésie […] il n'a plus qu'à mourir[69]. »

Les différentes bibliographies qui se proposent de lister les œuvres d'Albert-Birot utilisent toutes[70] le terme général de « prose » pour classer les œuvres écartées de la liste des « poésies ». L'imprécision de ce terme traduit la difficulté pour la critique de situer génériquement ces œuvres étonnantes.

Grabinoulor, est un vaste projet commencé en 1918 et poursuivi jusqu'au début des années 1960[71]. C'est l'éditeur Robert Denoël qui, pour l'édition de 1933, « pris par l'ampleur de l'ouvrage » a proposé de sous-titrer l'œuvre « épopée »[f 7], une qualification générique qui a suscité une adhésion immédiate et enthousiaste de l'auteur[72]. Constituée de six livres, contenant eux-mêmes entre quatorze et trente-et-un chapitres, l'épopée voit se succéder des épisodes indépendants dans lesquels le héros éponyme, sans vieillir, se joue des limites de l'espace et du temps, visite tous les horizons, se transporte à loisir dans le passé et le présent, « va librement des rois de l'histoire à ceux de la légende, des Champs-Élysées jusqu'en Chine et aux îles Philippine mais en vain cherche à découvrir le royaume des morts[f 7] ». L'œuvre a la particularité de ne pas contenir de ponctuation. Pour Albert-Birot, ce choix ne relève pas d'une simple suppression de la ponctuation motivée par un « désir d'afficher une tranchante et facile originalité », mais d'un essai de « fondre une langue en barre » afin de créer un moyen d'expression nouveau autant qu'ancien dans la mesure où « la ponctuation est une invention assez récente[73] ». Rapprochée de Don Quichotte par Jean Paulhan[f 7], qualifiée de « Tarzan du fantastique » par Georges-Emmanuel Clancier, l'œuvre (ou plus exactement les deux premiers livres) reçoit en 1936 le prix Cazes de la brasserie Lipp[l 42].

Le récit Rémy Floche, employé peut quant à lui être plus facilement rapproché du genre du roman. À rebours de Grabinoulor, qu'Albert-Birot présentait comme « une sorte de perfection d'homme[74] », le héros éponyme Rémy Floche n’est qu’un simple employé de bureau velléitaire et passif, évoluant dans une fiction qui s’« apparente au roman réaliste ou néo-naturaliste[75] », « un des seuls ouvrages [où] Albert-Birot ait voulu exprimer le terre à terre de l'existence[f 8] ». Rémy souhaite se marier avec la fille de son employeur pour s'enrichir, mais s'éprend au milieu du récit d'une comédienne. Cherchant à ne renoncer ni à la fortune de la première ni à l'amour de la seconde, il imagine pouvoir se marier tout en aimant librement la comédienne, et transpose cette idée dans une pièce de théâtre qu'il écrit et soumet à cette dernière.

Albert-Birot a rédigé une suite à Rémi Floche, intitulée Splendeurs, inédite, mais dont le manuscrit a pu être lu par quelques rares lecteurs, comme Michel Nicoletti qui en rend compte dans un article[76].

Pierre Albert-Birot a cherché à faire évoluer le théâtre, tant comme dramaturge que comme metteur en scène et comme théoricien.

Dès 1916, il produit une réflexion théorique autour de l’écriture théâtrale, du jeu et de la mise en scène, dans une perspective « farouchement anti-réaliste[77] ». Il rédige plusieurs notes sur le théâtre dans SIC, jusqu’à aboutir à un manifeste « pour un théâtre nunique[α] ». Très insatisfait du théâtre de son temps, Albert-Birot explique que tout reste à faire pour faire advenir un théâtre selon son goût : écrire des œuvres, former des interprètes, construire des lieux de représentation. Dans ses notes, il se prononce contre l’imitation du réel, contre le jeu naturaliste et incarné, pour le mélange des tonalités, et le recours à différents moyens d’expression comme les acrobaties, les chants, les projections cinématographiques, les pantomimes[78]. Au même moment, il souhaite déconstruire l’espace scénique, et imagine « un cirque dont le public occupera le centre tandis que sur une plateforme périphérique tournante se déroulera la majorité du spectacle relié encore au public par des acteurs parsemés dans son enceinte[α] », une idée reprise par Apollinaire dans le prologue des Mamelles de Tirésias, directement inspiré par Albert-Birot[79]. Il se prononce également contre l’existence de tout décor, ce dernier devant être remplacé par une création lumière. Enfin, dans un premier temps l'abolition de la distinction entre l'espace scénique et celui dévolu au public5, avant de finalement réaffirmer, en 1923, la nécessité d'une séparation la plus nette, afin de marquer la différence entre la vérité théâtrale et la vérité de la vie quotidienne[78].

Albert-Birot s'attarde particulièrement sur le rôle de la direction d'acteur, en collaboration avec sa femme[80],[39], toujours selon des principes anti-naturalistes, réclamant « un acteur en carton qui ne sente pas et qui marche mal[β] », au point de préférer parfois aux comédiens l'usage de marionnettes[79].

Comme metteur en scène, Albert-Birot met partiellement en pratique ces principes dès 1917, quand Apollinaire lui confie la création des Mamelles de Tirésias. Cette dernière se fait dans des conditions incertaines à cause du contexte de guerre. Le budget est réduit, le décor en papier. Les seins de Thérèse s'envolant devaient être représentés par des ballons gonflés à l'hélium, le gaz étant réservé à l'armée, on se contente de balles de tissu pressé[27].

Pierre Albert-Birot se montre enfin un dramaturge prolifique.

Suivent les trois « drames comiques » écrits entre 1920 et 1921[81], des fictions d'anticipation mettant en scène un futur catastrophique de manière burlesque[81].

Les pièces que rédige ensuite Albert-Birot, qu'il qualifie parfois de « pièces études », sont souvent des expérimentations, explorant des voies diverses, dépassant ou contredisant les principes du manifeste de 1916.

N'écrivant nullement pour le fauteuil, il s'évertue à faire jouer ses pièces. En 1928, il crée ainsi un théâtre éphémère, « la Pipe en sucre », dans l'atelier du peintre Jean Janin[85]. Puis en 1929, il fonde la troupe du « Théâtre du Plateau », avec Roger Roussot, comédien et marionnettiste[86]

Entre mai et juin 1929[85], Albert-Birot fait jouer au théâtre du Plateau, certaines de ses pièces précédentes (Matoum et Tévibar, Banlieue), et d'autres créées pour l'occasion (Barbe-bleue, Loulia). En 1937, Matoum en Matoumoisie est joué par le Trapèze de Roger Roussot, sous la forme d'un spectacle de marionnettes imaginées par Serge Férat[l 17].

Entre 1916 et 1921, Albert-Birot s'intéressa au cinéma et fut tenté par l'expression cinématographique.

Dès 1916, Guillaume Apollinaire avait encouragé les artistes à suivre cette voie, dans deux entretiens donnés à Nord-Sud[87] et SIC[88]. Dans ce contexte, Albert-Birot rédige un bref article qu'il fait suivre d'une « première étude de drame cinématographique » intitulée 2+1=2[89]. Avec cet article, Albert-Birot s'inscrit selon Michel Décaudin, dans la lignée de ces artistes « sensibles aux infinies possibilités de la technique » pour qui « le cinéma a été une occasion sans précédent de donner à voir les créations de la fantaisie et de l'imagination poétique[90] ».

En 1920, Pierre Albert-Birot, invité par Picabia, rencontre des metteurs en scène de cinéma[l 43] et publie Cinéma, drames, poèmes dans l'espace, un recueil de quelques textes écrits pour l'écran, incluant 2+1=2, « accompagné de notes relatives aux démarches tentées à leur sujet[91] ». Les propos qui accompagnent cette publication témoignent d'une certaine amertume du poète, qui se résout à faire imprimer ces scénarios à défaut d'avoir pu les faire réaliser : « Ces poèmes dans l'espace couchés sur du papier », dit-il, « c'est un peu comme un avion traîné par un fiacre[92]. » Selon Alain Virmaux, cette publication fait suite à l'échec de pourparlers avec des gens de cinéma, dont les demandes répétées de projets plus aisés techniquement à réaliser expliqueraient la rédaction successive des six « poèmes dans l'espace »[92]. Albert-Birot affirmera plus tard avoir « bien épouvanté le directeur de la maison Gaumont[93] » avec ces projets.

Les projets cinématographiques de Pierre Albert-Birot se caractérisent par le souci de l'expérimentation[94], le refus du réalisme et du mimétisme, voire par la disparition du récit[90] au profit d'une composition visuelle, d'« engendrements de formes et de couleurs[94] ».

Francis Picabia a salué les « inventions cinématographiques extrêmement curieuses[96] » d'Albert-Birot. Quant au réalisateur Pierre Chenal, il cite sa lecture des poèmes cinématographiques de Pierre Albert-Birot comme ayant eu un rôle décisif dans sa volonté de devenir réalisateur, aux côtés du « Film de la Fin du monde » de Blaise Cendrars et des « bouquins de Delluc[97] ».

Les résumés de films rédigées par Pierre Albert-Birot dans les années 30 pour la revue Pour vous s'apparentent essentiellement à un travail alimentaire. Dans ces chroniques, le poète raconte l'intrigue des films sans porter de jugement. Néanmoins, selon Carole Aurouet, elles sont marquées par une certaine platitude stylistique quand le film a déplu au chroniqueur, tandis que dans le cas inverse, il travaille son style de manière à le rapprocher de l'écriture cinématographique du film[41].

Aussi vaste et diverse soit-elle, Pierre Albert-Birot affirme l'unité de son œuvre dès son premier livre de poème qui s'achève sur les mots « Ce livre n'est pas / séparé / de ceux qui le suivront / et de point / je n'en mets points[98] ». Ainsi, la critique a identifié plusieurs aspects qui fondent l'unité de ses œuvres.

« Toute une partie de la vie de Pierre Albert-Birot s'installe dans la solitude », rappelle Jean Follain[99]. Cette solitude fut en partie subie et douloureuse, au point qu'elle « vint parfois à détruire en lui cet état poétique qui était sa seule ressource contre elle[l 44] ». Le poète conclut son premier recueil avec l'expression vae soli, « malheur aux solitaires »[100], sans savoir à quel point il serait isolé à la suite de la mort d'Apollinaire. Plus tard, il déclare à Georges Pitoeff junior : « Oh très solitaire, très solitaire, excessivement et beaucoup trop d'ailleurs parce que j'ai subi le contrecoup dans ma carrière littéraire[101]. »

Toutefois, c'est aussi selon l'expression de Follain, une « solitude peuplée ». « Cette solitude lui devient essentielle. Il l'agrandit à la plus vaste mesure[99] », écrit-il. Autrement dit, c'est dans une solitude qui « fut d'abord méditation, et même délectation[101] », qu'Albert-Birot s'est trouvé et a construit son œuvre, dans une solitude sinon choisie, du moins assumée et exploitée comme thème poétique. La solitude l'amène à « la transposition émerveillée des actes usuels de l'existence[f 10] ». Pour peupler sa solitude, le poète « en son seul corps, trouve une société », humanise les objets qu'il entourent[f 10].

Très tôt, l'artiste a aimé se reclure dans des « antres », comme ils les appellent lui-même. Il raconte dans son Autobiographie comment, adolescent, à Bordeaux, il s'est ménagé à côté de sa chambre, une « salle de travail » où il fait ses premiers essais comme peintre, qu'il décrit comme son « premier antre ». « J'en ai eu un toute ma vie[102] », ajoute-t-il. Vers 1910, il ne satisfait pas de son grand atelier de sculpteur et loue une chambre spécialement pour lire et écrire[103]

Si l'isolement littéraire conduit le poète à s'autoéditer, puis à imprimer lui-même ses livres[s]. Cet isolement lui permet également une totale liberté de créateur : « Tout ce que j'ai considéré comme des choses intéressantes en typographie, je les ai réalisées parce que j'étais moi-même le patron… alors j'ai fait tout ce que j'ai voulu[l 45]. » Ainsi, le poète étant le seul créateur de son livre, du contenu comme du contenant, « chaque livre est l'occasion d'une recherche de typographie, de mise en page, de format, qui correspondent à l'esprit des poèmes[48] ». Les caractéristiques formelles de ces livres de poèmes ne sont plus décidées par des contraintes éditoriales mais pensées au service du poème, voire comme partie du poème, comme le formule Joëlle Jean : « On peut se demander si le rapport de PAB à la typographie n'obéit pas davantage à une nécessité interne à l'œuvre plutôt qu'externe[104]. »

La solitude de l'artiste est également « réduite par les doubles qu'il suscite[f 11] », parmi lesquels Follain identifie Âmenpeine, double élégiaque d'Albert-Birot, refusant la vie, et finalement congédié à la fin du recueil éponyme. « Peu d'écrivains se sont déclarés aussi totalement solidaires de leurs personnages[l 46] », écrit Marie-Louise Lentengre. Pour cette dernière, Rémy Floche, le personnage principal du roman éponyme, est « le double trop humain, dépourvu de toute vigueur créatrice » d'Albert-Birot, ce qu'il aurait été condamné à être sans la poésie. Surtout, dans Grabinoulor, « les marques autobiographiques, nombreuses, instaurent entre Grabinoulor et son créateur une solidarité circulaire et indissoluble », mais à l'inverse de Rémy Floche, c'est « un double divin, le daimon[l 47] ».

La dimension ludique des œuvres d'Albert-Birot est fréquemment citée. « Il s'ensuit pour lui que le langage participe tout naturellement du jeu et de la fête. N'a-t-il pas intitulé un de ses recueils du titre Les Amusements naturels ?[f 12] »

Cette dimension ludique constitue d'abord une manière de rompre avec le sérieux par la cocasserie et de se livrer à des expérimentations par simple amusement, comme l'assume l'artiste dans un article : « Je trouve ma joie dans la création poétique et je trouve ma joie dans les créations de mes mains. […] Tout cela, c’est du jeu, j’aime jouer, j’entretiens le gosse[105] », ou comme il l'explique à sa seconde femme dans une lettre : « Il y a également le tonton tontaine. Là je voudrais que tu arrives à mordre dans ce côté jeu, dans ce sourire qui vient parfois alléger le poème qui se tient depuis si longtemps dans les notes graves [...] j'ai toujours gardé une place pour le cher adolescent, et si je n'ai aucun désir de jouer aux billes je m'amuse toujours de temps en temps avec des mots et même avec des jeux typographiques [...] En tout cas j'espère que je ne deviendrai jamais un de ces vieux messieurs bardés de sérieux affreusement ennuyeux comme la mort[101]. »

Mais Joëlle Jean voit dans cette poétique du jeu, une dimension finalement beaucoup plus sérieuse. Pour elle, la poésie d'Albert-Birot met en scène une tension entre le Je jouant avec le temps, en sujet absolu et immortel, poète démiurgique qui se compare à Moïse, et le Je jouet des heures. « Le but du Jeu pour PAB », écrit-elle, « sera de se constituer en SUJET ABSOLU de créer un espace dont il sera le maître et où il pourra imposer son vouloir comme règle afin de transformer en plaisir et en triomphe (ré)créatifs ce qui lui était humiliation et souffrance[104]. »

La création du monde est un « thème majeur de l'œuvre de PAB qui court de La Joie des sept couleurs à La Belle histoire[65] », et qu'on retrouve dès les premières peintures de l'artiste. « Tu es le seul à oser cette sublime tentative », écrit Max Jacob à Albert-Birot au sujet des Mémoires d'Adam, « mettre le premier homme sous le ciel. Et il se trouve que toi tu es le seul qui puisse tenter cet effort à cause de ton ingénuité profonde car il y a fallait ce don merveilleux[106]. »

Ainsi, la « simplicité » d'Albert-Birot, repérée par Apollinaire, est une manière pour le poète de porter un regard neuf sur le monde, comme l'explique Jean Follain. « Pierre Albert-Birot inscrit sur sa page blanche le naturel étonnement de se trouver pris dans l'élémentaire », écrit-il, en citant deux vers tirés des 31 poèmes de poches : « Et pourquoi y a-t-il de la terre de l'air et/ de l'eau c'est étrange tout cela je ne l'avais jamais vu ». Une simplicité qui contient toujours selon Follain le risque d'être mécomprise : « Il semble que durant longtemps cette sorte de simplicité à la Albert-Birot ait démonté les critiques[f 13]. »

Max Pons a lui aussi vanté le « style simple et direct » de Pierre Albert-Birot, « qui lui est si naturel pour traiter des choses premières et dernières », citant le dernier vers de « Tout finit par un sonnet » : « Quant à la mort je sais ça me regarde[107] ».

« Dans toute l’œuvre se retrouvent visions, émanations, rayonnements solaires », signale Follain, ajoutant que « prose et poésie chez Albert-Birot, ont l'apparence plus lumineuse que colorée ». Pour Follain cette présence du soleil est si importante dans l'œuvre de son aîné qu'elle ne se cantonne pas à la célébration de la joie mais qu'on la retrouve même les poèmes de deuil de Ma Morte[f 14]. Cette dimension solaire de l'œuvre, rappelée par Arlette Albert-Birot[12] est également étudiée par Astrid Bouygues dans une étude sur « les nourritures terrestres et les nourritures solaires dans la poésie de Pierre Albert-Birot[108] ».

Esprit indépendant, Albert-Birot revendique n’être « le disciple de personne ». Irrité qu’on l’ait présenté comme un disciple d’Apollinaire, il affirme farouchement : « Je peux conduire, ou marcher côte à côte, marcher derrière jamais[109]. » Il promeut en outre une esthétique radicale de l’originalité : « L’Art commence où finit l’imitation[110] », écrit-il dès 1916. Dans sa biographie Pierre Albert-Birot ou l’Invention de soi, Marie-Louise Lentengre le présente en partie comme un poète autodidacte s’étant inventé lui-même, dans la solitude, par « le courage d’une introspection patiente et audacieuse[l 10] ». La biographe montre également comment le poète se dépeint dans sa poésie en Adam, premier homme au monde, déployant un regard « qui invente le monde à mesure que ses yeux, posés sur chaque chose neuve et jamais vue, le saisit dans la fraîcheur et la simplicité de son existence[l 48] ». Aussi Albert-Birot est-il peu disposé à citer des maîtres ou des inspirateurs.

Néanmoins, le poète rejette le principe de la tabula rasa dadaïste[t] et défend une modernité inscrite dans la tradition. « Les Anciens ont fait des chefs-d’œuvre, nous les connaissons », écrit-il dans un éditorial, « ce sont eux, les grands aïeux, qui nous ordonnent d’être jeunes[111]. » En 1953, le poète cite les lectures qui étaient les siennes au début de la guerre : littérature grecque classique, littérature française du Moyen Âge et de la Renaissance, et pour la peinture, « les primitifs de toutes les écoles, [même si] en ce temps [1914] on connaissait peu les arts nègres et préhistoriques[16] », tout en affirmant sa volonté de se détacher de tous ces inspirateurs : « Oui je me plaisais en la compagnie de ces grands-là », écrit-il, « mais je sentais qu’il ne fallait indiscutablement pas les re-faire[16]. »

Enfin, la trajectoire artistique d'Albert-Birot a été influencée par ses contemporains, en particulier par les différentes avant-gardes, parmi lesquelles il a cherché à se positionner dans un esprit éclectique, mais dont il a aussi cherché à manifester son détachement, en particulier vis-à-vis du surréalisme.

Albert-Birot est doté d’une grande culture classique, marquée en particulier par une « grande passion pour Eschyle[16] ». On lui doit une traduction de Parménide, de fragments de l’Iliade[112], et pour les besoins de la scène, de fragments d’Agamemnon[113].

Le poète a également exprimé son goût pour la littérature romane, « cette formidable langue du Xe au XVIe[16] ». C’est en particulier un « grand lecteur de Rabelais[60] ». Grabinoulor fut très souvent rapproché de Gargantua et Pantagruel[u]. Albert-Birot a protesté plusieurs fois contre ce rapprochement[l 49], mais cite dans un article de 1917 Rabelais et sa « Dive Bouteille » comme un auteur d’idéogramme (au sens de calligramme)[114]. Arlette Albert-Birot rapporte également que Montaigne était son « écrivain le plus cher », l’ayant inspiré dans la rédaction de Grabinoulor pour son humanisme, au sens d’une volonté de « balay[er] l’histoire de tous les peuples, y compris ceux des mythologies, de l’origine des temps à après toujours » et au sens où « l’homme est toujours premier[115] ». Louis-Ferdinand Céline a relevé dès 1933, la parenté entre Montaigne et Grabinoulor, écrivant à Denoël : « Je pressens du Montaigne dans ces pages[116]. » Enfin, Nathalie Nabert a étudié l’importance de la littérature et de la langue du Moyen Âge, dans l’ensemble de l’œuvre d’Albert-Birot, et en particulier, dans ses réadaptations de récits médiévaux publiés dans les Amusements naturels, où il conserve et réactualise des traits typiques de l’ancien français, dans la syntaxe, la morphologie comme le lexique[117].

Albert-Birot s'est lié d'amitié[118] avec Alfred Espinas dont il a suivi les cours à la Sorbonne. « L’exaltation de la volonté, le vitalisme, optimiste qui éclatent dans les premiers fascicules de SIC et traversent toute l’œuvre d’Albert-Birot, ne sont pas un emprunt à la doctrine futuriste mais une interprétation personnelle de la pensée d’Espinas[l 50] », note Marie-Louise Lentengre.

En 1945 le poète décide de placer en épigraphe de Grabinoulor une phrase extraite de l'Énergie spirituelle de Bergson :

« Or je crois bien que notre vie intérieure tout entière est quelque chose comme une phrase unique entamée dès le premier éveil de la conscience, phrase semée de virgules, mais nulle part coupée par des points. »

Or, pour Marie-Louise Lentengre, ces mots « définissent au plus près la singularité de la démarche poétique [d'Albert-Birot], hantée par le souci de remonter jusqu'à ce « premier éveil de la conscience », et de ressaisir le jaillissement simultané du monde et de l'être à travers les balbutiements, les cris et les gestes par où commença de se construire cette « phrase unique », dont le déploiement épousera dans l'imagination du poète le rythme profond et sans rupture de sa propre vie[l 51]. »

Pendant la Grande Guerre, Albert-Birot se revendique « nuniste » – du grec νῦν, « maintenant ». Par ce terme, il cherche à élaborer une synthèse des avant-gardes de l'époque : « nous sommes cubistes, futuristes, unanimistes et simultanéistes, +...istes, +...istes, en un mot nunistes », écrit-il en novembre 1916 dans un éditorial de SIC[111]. Il rédige les « dialogues nuniques » qui se proposent d'« élaborer une synthèse persuasive des principes sur lesquels se fondent les poétiques modernistes[l 52] ».

Alors, en contact avec les promoteurs des différends mouvements d'avant-garde qu'ils souhaite réunir, Albert-Birot va nourrir sa création de ces divers influences. C'est ainsi que Marianne Simon-Oikawa interprète différemment la métaphore du pyrogène employée par Apollinaire pour décrire son aîné :

« Un pyrogène, objet très courant dans les cafés autrefois, est un pot contenant des allumettes et recouvert d'un frottoir. [...] De même qu'un pyrogène n'existe pas sans allumette, mais lui permet en retour de briller, Albert-Birot eut souvent besoin d'un élément extérieur (un mot, une forme, un interlocuteur) pour faire jaillir l'étincelle de sa propre création[85]. »

Chez les futuristes, Albert-Birot trouve, tout en les dépassant, le départ de ses idées de restructuration de l'espace scénique au théâtre. Mais Albert-Birot, par « une volonté compositionnelle qui structure ou hiérarchise les valeurs » s'éloigne, selon Giovanni Lista, de « l'esthétique vitaliste et agressive du futurisme[119] ». Les cubistes influencent surtout les dernières œuvres plastiques (estampes et toiles) réalisées par l'artistes avant de privilégier le théâtre et la poésie[l 14]. Les poèmes « à deux voix » d'Albert-Birot, peuvent avoir été inspirés par la poésie simultanée de Henri-Martin Barzun et Jules Romains, par « les Fenêtres » d'Apollinaire, ou par les « mots en liberté » des futuristes[l 37]. Albert-Birot s'est également, à la même époque, intéressé aux recherches des futuristes russes, et rencontre Ilia Zdanevitch en 1921[l 53].

Pour Robert Abirached, « c'est des futuristes qu'il était le plus proche, mais un futurisme sans aucune arrogance, sans aucun fascisme […] sans aucune systématisation[58] ».

Malgré les relations complexes qu'il entretient avec lui[v], Albert-Birot témoigne d'une grande admiration pour Pierre Reverdy. Ainsi, il rend compte de la Lucarne ovale par ces mots dans SIC no 15 : « La lecture de ce livre vous plonge dans un bain de poésie vivante, il me semble que tous ceux qui le lisent doivent se trouver soudainement envahis par un piquant désir d'être poète. » Dans la Joie des sept couleurs, Albert-Birot dialogue avec des vers tirés des premiers recueils de Reverdy, Poèmes en proses (1915), Quelques poèmes, La Lucarne ovale (1916) et les Ardoises du toit (1918). Ces recueils l'ont tant inspiré que, note Andrew Rothwell, « c'est en partie par rapport à eux que s'élabore son propre grand poème la Joie des sept couleurs[120] ». Souvent, Albert-Birot cite son confrère pour mieux « corriger [sa] tendance par trop mélancolique[120] ». Par exemple, il répond à « Sa tête s'abritait craintivement sous l'abat-jour de la lampe » (Reverdy) par « Après tout le soleil est un abat-jour / Et nous ne pouvons pas tous passer notre vie sous la lampe ».

Albert-Birot est souvent associé au mouvement Dada. Les dadaïstes l'ont considéré comme l'un des leurs. Son nom apparaît dans la liste des « Présidents et Présidentes » du mouvement Dada, dans le « Bulletin Dada » de 1920[121], ainsi que parmi les vingt-et-une signatures du Dadaistisches Manifest écrit par Richard Huelsenbeck et publié dans Dada Amanach la même année[122]. Son nom est également donné, toujours en 1920, dans une liste dadaïste s'opposant à la commune libre de Montmartre, bien que, selon le témoignage de Jean Follain, le concerné n'ait « jamais donné le moindre assentiment à pareille inscription[f 15] ». Le dictionnaire Hachette le présente toujours en 2006 comme « un poète français dada[123] ». Certes, Albert-Birot a publié Tzara dans sa revue et partage avec lui le goût des arts primitifs et de l'« art nègre ». Certes, ses expériences poétiques ont été rapprochées de celles de Ball et Schwitters et Hausmann[124]. Pourtant, Albert-Birot « déclare formellement n'avoir jamais participé au destructif de Dada[f 15] ». En 1953, il présente son choix du titre sic (« oui ») pour sa revue, comme celui d'un parti pris opposé au négativisme dadaïste : « [J']ai pris immédiatement position sur le plan positif, constructif », écrit-il, « je n'avais absolument pas l'intention que ma revue fût une entreprise de démolition, la guerre était là qui se chargeait de détruire[16]. »

Ses relations avec les surréalistes sont encore plus tendues. Bien qu'il ait participé à populariser leur nom, dans le sens que lui donnait Apollinaire, Albert-Birot a plusieurs fois tenu à marquer sa distance avec le mouvement dirigé par André Breton. En 1964, Gallimard présente, dans un bandeau, Grabinoulor comme « un classique du surréalisme », ce qui provoque l'étonnement[f 15] et même la colère[125], d'Albert-Birot qui n'a jamais fait partie du groupe, ni signé aucun manifeste et jamais participé à aucune des manifestations. En 1966, il déclare à un journaliste du Figaro littéraire qu'il n'était pas « attiré par les arcanes et le fantastique du surréalisme, par ses visions freudiennes[126]». Robert Abirached rapporte qu'Albert-Birot « détestait » les surréalistes, tout en ajoutant qu'« il leur était pourtant très proche », même si « toute la part du surréalisme, côtoyant les ombres, côtoyant les profondeurs, s’intéressant à la magie, le freudisme, l’Inconscient, la politique, le combat politique qu’on fait les surréalistes, tout cela non seulement lui était étranger mais lui faisait horreur[58]. »

Cependant, Albert-Birot publie dans l'unique numéro de sa revue Paris, en novembre 1924, un texte de Roch Grey, dans lequel celle-ci cherche à défendre et redéfinir un « surréalisme » au sens où Guillaume Apollinaire l'entendait. « Surréalisme : excès de réalisme, cela veut dire plus que la copie de la nature », écrit-elle, avant d'ajouter : « Quand Guillaume Apollinaire ajoutait au titre des Mamelles de Tirésias drame surréaliste, il considérait ce mot comme un adjectif précisant les conséquences de son effort qui cherchait à surmonter la vraie réalité, par une réalité factice, plus âpre dans sa densité[127]. » Dominique Baudouin explique qu'on peut considérer Albert-Birot comme surréaliste dans ce sens : selon lui, « alors que les surréalistes veulent forcer les cadres du réel ordinaire, briser l'illusion de la réalité pour y substituer le subconscient et le merveilleux, Albert-Birot n'accepte pas d'ériger en doctrine l'appel aux seules forces cachées. Ce poète conscient cherche à préciser le sens de son propre surréalisme dans un équilibre du réel et de l'infini, qui ne s'établit que par la médiation heureuse du langage[128]. » Nicole Le Dimna propose une analyse similaire, tout en concluant, qu'en raison du succès du sens donné au terme par André Breton, il est, pour qualifier l'esthétique d'Albert-Birot « désormais impossible de l'utiliser[129]».

En 1955, Albert-Birot fait publier un courte note intitulée « Situation littéraire de l'auteur », dans laquelle il affirme avoir « marché à travers le futurisme, le cubisme, le dadaïsme » sans jamais avoir été « ni futuriste, ni cubiste, ni dadaïste, ni surréaliste[130] ».

Marie-Louise Lentengre explique que, certes, le poète s'est fait le défenseur des avant-gardes pendant la Grande Guerre, mais en restant « dans l'incapacité de prendre parti pour telle ou telle tendance », adhérant aux « grandes lignes de force du modernisme dans son opposition au passéisme » dans une vision qui « ignorait l'analyste pointilliste des convergences et des divergences[l 54] ». Selon elle, ce qui fonde la singularité de l'esthétique d'Albert-Birot, c'est qu'elle rattache « l'émotion esthétique à la volonté ordonnatrice, faisant de la poésie un art apollinien, civilisateur, selon la conception nietzschéenne. » Surtout, la poétique d'Albert-Birot se distingue du futurisme, de dada et du surréalisme, parce que, contrairement à ces mouvements, elle refuse de subordonner la poésie à l'action politique et sociale[l 55].

En somme, comme le résume Nicole Le Dimna, « la poétique de Pierre Albert-Birot, proche de celle d’Apollinaire, de Reverdy, annonciatrice de celle de Ponge, reste donc sans appellation pour la définir[131]».

Pierre Albert-Birot et son œuvre ont longtemps été marginalisés, tenus à l'écart d'un surréalisme dont il cherchait lui-même à se distinguer. Cependant, après avoir été remarqué par Apollinaire et d'autres poètes de sa génération, Albert-Birot a progressivement reçu la reconnaissance de pairs plus jeunes, avant de connaître plus tard celle des universitaires.

Albert-Birot a d'abord peiné à sortir de l'ombre d'Apollinaire, victime d'avoir été « scellé dans la même tombe que son ami » par ses cadets[132] selon le mot de Joëlle Jean. Celle-ci ajoute que l'oubli dans lequel fut plongé le poète après 1919 par la génération des surréalistes est davantage dû à l'ignorance qu'à la malveillance, dans la mesure où nul ne pouvait pressentir qu'à l'âge de quarante-trois ans, le poète n'avait qu'à peine esquissé une œuvre qu'il allait poursuivre jusqu'à quatre-vingt-onze ans et dont il n'avait pas encore donné les pièces maîtresses. Albert-Birot souligne lui-même l'importance qu'a eue pour lui la reconnaissance d'Apollinaire, ainsi que le préjudice que lui a causé sa disparition. « Dès le premier contact », écrit-il, « il a été confiant et amical, et prêt à m'aider de tout son poids (et il en avait du poids, dans les deux sens)[16] », avant d'ajouter : « Que de choses nous aurions pu faire tous les deux s'il avait vécu, car je sais que nous nous serions compris de plus en plus, à l'heure de sa fin je m'ouvrais tout juste[16]. »

Dans sa préface aux 31 poèmes de poche, Apollinaire vante « les nouveautés poétiques [...] formelles ou lyriques » de la poésie d'Albert-Birot, son « esprit moderne ». Certes, il convient que sa poésie est « si plein[e] d'une telle simplicité qu'à l'abord, [elle] surprend désagréablement », mais fait de cette simplicité une audace, celle d'un poète « qui n'a pas peur qu'on l'appelle un « primaire » ». Il ajoute avec humour : « On aurait pu en dire autant à Charlemagne[133]. » C'est dans cette même préface qu'Apollinaire compare Albert-Birot à un pyrogène. L'historien de l'art Michel Sanouillet affirme qu'Apollinaire « ne se privait pas dans l'intimité de se moquer affectueusement des efforts de son jeune ami » (tout en semblant ignorer qu'Albert-Birot est de trois ans l'aîné d'Apollinaire), et voit dans la comparaison au pyrogène une forme de « machiavélisme[134] ».

Pourtant, Apollinaire défend Albert-Birot, par exemple, lorsque le critique Roger Allard, alors également aviateur, moque le poème « l'Avion » par la formule « mon mécanicien fait mieux avec son moteur que cette birotechnique ». Apollinaire répond : « Quand un poète moderne note à plusieurs voix le vrombissement d'un avion, il faut y voir avant tout le désir du poète d'habituer son esprit à la réalité. Sa passion de la vérité le pousse à prendre des notes presque scientifiques qui, s'il veut les présenter comme poèmes, ont le tord d'être pour ainsi dire des trompe-oreilles auxquels la réalité sera toujours supérieure. Au contraire, s'il veut par exemple amplifier l'art de la danse et tenter une chorégraphie dont les baladins ne se borneraient point aux entrechats, mais pousseraient des cris ressortissant à l'harmonie d'une imitative nouveauté, c'est là une recherche qui n'a rien d’absurde, dont les sources populaires se retrouvent chez tous les peuples où les danses guerrières, par exemple, sont presque toujours agrémentées de cris sauvages[l 56]. »

Albert-Birot a attiré l'attention de ceux qui s'intéressent à l'histoire de Dada et du surréalisme et reconnaissent le rôle essentiel que SIC a joué dans la découverte des dadaïstes et la mise en circulation de leurs textes[135], sans tenir compte ni des efforts du poète pour se distinguer de ces deux mouvements, ni des développements de la carrière de l'artiste après la Grande Guerre. En 1965, Sanouillet moque « les pauvretés » et « la puérilité touchante[136]» de la revue d'Albert-Birot, dans un récit s'appuyant essentiellement sur le témoignage des surréalistes[w].

En effet, Pierre Albert-Birot a été l'objet du mépris et des moqueries de la plupart des surréalistes. Louis Aragon écrit ainsi dans ses carnets : « C'est ainsi que Monsieur Perrichon, s'étant mis en tête de devenir poète, devint un homme important dans la République et prit le nom de Pierre Albert-Birot[137],[138]. » Philippe Soupault le décrit en 1971, comme « un singulier personnage » persuadé à tort d'être un grand poète[x]. Le mépris confine à la haine chez André Breton qui écrit à Tzara : « Il est une catégorie de gens que je ne puis voir : ce sont ceux qu'en souvenir de Jarry, j'appelle dans l'intimité des « palotins ». Tels sont Cocteau, Birot, Dermée[139]. »

Albert-Birot a cependant reçu très tôt des marques d'estime de ses pairs. Radiguet, qualifie Matoum et Tevibar de pièce « délicieuse » et « spirituelle »[37]. Francis Picabia défend Albert-Birot et Dermée, pour mieux attaquer Breton en 1924[96]. Jorge Luis Borges traduit « la Légende » et le présente comme « novissima lirica francesca » en 1920[l 57].

Surtout, Max Jacob lui rend plusieurs hommages appuyés. Dans un article de 1933[140], il vante « la langue aussi claire que déchirante » de Ma morte, le « bonheur de la communion avec la vie » et le « panthéisme rythmé » de la Joie des sept couleurs, et salue dans les Poèmes à l'Autre moi « la curiosité de l'au-delà, des secrets de l'univers ». Il voit également Albert-Birot comme l'inventeur d'un nouveau genre avec ses « descriptions minutieuses d'objets et de gens qui vont jusqu'à l'hallucination » dans le Catalogue de l'Antiquaire. Enfin, il évoque avec lyrisme l'épopée Grabinoulor :

« Grabinoulor c'est un beau verbe... Rabelais ! les Contes de Voltaire ! Swift !... (...) je me déclare incapable de dévisser les parois d'une oeuvre qui mêle la bicyclette à la lune, les locataires des immeubles aux lois de la gravitation universelle, les petites histoires d'amour et la tambouille des passions échouées dans le panier de la cuisinière à l'injustice de la justice terrestre. »

Dix ans plus tard, lors de la publication des Mémoires d'Adam, Max Jacob salue encore Albert-Birot comme le « seul poète épique de notre temps[106] ».

C'est ensuite une autre génération de poètes et d'écrivains qui vont exprimer leur admiration, et travailler à faire connaître l'œuvre d'Albert-Birot : d'abord et surtout Jean Follain, qui se lie d'amitié avec le poète dès 1933, le tire de sa solitude en l'incitant à organiser les « dîners Grabinoulor » et lui consacre une monographie dans la célèbre collection Poètes d'aujourd'hui, publiée quelques mois avant la mort de l'intéressé.

En 1938, Joë Bousquet félicite Albert-Birot pour Âmenpeine dans une lettre, où il écrit : « Vous n'êtes pas loin d'être toute la poésie[l 58]. » À la même époque, Guillevic, se rapproche d'Albert-Birot par l'intermédiaire de Follain, et loue sa poésie « limpide » qu'il oppose à celle des surréalistes[l 58].

Dans les années 1950, Alain Bosquet insiste pour que les poèmes d'Albert-Birot soient publiés dans les recueils « Poèmes de l'année » de Pierre Seghers, en 1955, 1958 et 1959[l 59]. Max Pons le défend à travers sa revue les Cahiers de la Barbacane[y], où il reçoit également les égards de Pierre Béarn et Pascal Pia[141]. Georges-Emmanuel Clancier admire dans Grabinoulor une luxuriance de l'« imagination et l'invention verbale » qui « n'enlèv[e] jamais à la poésie comme à l'humour son poids de tendresse[142] ». André Lebois, qui préface plusieurs ouvrages du poète, célèbre la vastité de son œuvre : « Il est un poème de PAB », écrit-il, « pour chaque heure du jour et de la nuit[143]. »

Au printemps 1965, Michel Nicoletti rencontre Pierre Albert-Birot. De cette rencontre, il acquiert la certitude qu’il lui faut écrire et publier sa poésie[144]. Ce dernier rapproche Albert-Birot du jazz et de Desnos : « Pourquoi ne pas dire l'émotion, l'émerveillement, l'enthousiasme, le plaisir des yeux et des oreilles quand Desnos rêve pour nous, quand Pierre Albert-Birot nous prend dans son Grabinoulor, quand ça décolle… quand c'est une musique… un jazz… quand les seuls pouvoirs de la Parole donnent à chacun son cinéma ?[145] »

En 2012, la poétesse Valérie Rouzeau fait référence à Grabinoulor pour évoquer des moyens de congédier l'expression de sentiments lugubres[146].

En 1954, Gaston Bachelard écrit au poète après avoir lu Cent dix gouttes de poésie. Il loue « l'esprit vif et la rêverie paresseuse » des poèmes du recueil, et loue leur extrême condensation. « Quand il faut en cinq vers toucher le cœur on doit se dire : dur problème. Vos « gouttes » font ce miracle. Vos gouttes sont des poèmes immenses », écrit-il. Il compare également ces poèmes à des réactifs chimiques « minutieux » et « salutaires[147] ». Selon Marie-Louise Lentengre, la Poétique de la rêverie, publiée par le philosophe en 1960, doit une partie de sa réflexion à la lecture des Poèmes à l'Autre Moi et des Mémoires d'Adam. Bachelard et Albert-Birot entretiennent une correspondance jusqu'en 1959[l 60], à caractère amical, mais également à travers laquelle le philosophe vante les talents d'un poète capable de « donn[er] mieux qu'un philosophe conscience au corps, bonne conscience au corps ». « Chez vous », écrit-il encore, « en plein hiver, le corps garde une ambiance estivale, une lumière de merveilleux été. [...] Dire qu'il y a des philosophes qui écrivent sur l'être sans connaître la lumière des poètes ! Vous m'avez donné mille pensées. [...] Écrivez sans arrêt, cher Poète. Vous élargissez les chemins[148],[z] »

« Tout finit en Sorbonne » affirmait André Lebois, lui-même poète et professeur d'Université, en 1964[149]. C'est bien finalement à l'Université que les qualités de l'œuvre d'Albert-Birot seront reconnus, en particulier grâce aux efforts de sa dernière femme, Arlette Albert-Birot, qu'il rencontre alors qu'elle est étudiante à la Sorbonne.

En 1988 David Balhatchet soutient une thèse à l'Université d'Oxford sur Grabinoulor[l 61]. Debra Kellly soutient en à l'Université de Londres[l 62] une thèse intitulée The Works of Pierre Albert-Birot, A poetic in movement, a poetics of movement [L'Œuvre de Pierre Albert-Birot, une poétique en mouvement, une poétique du mouvement], publiée en 1997[150]. Un colloque international est organisé à Cerisy-la-Salle en 1995 par Madeleine Renouard[151]. Un deuxième est organisé en 2017 à l'IMEC par Carole Aurouet et Mariane Simon-Oikawa[152].

« Né cent ans trop tôt » selon Chana Orloff, Pierre Albert-Birot a souvent été perçu comme un précurseur discret, devançant les innovations postérieures d'artistes plus connus, tel James Joyce[153].

Robert Sabatier accorde une large place au poète dans son Histoire de la poésie française, voyant en lui un expérimentateur hors-pair devançant les avant-gardes les plus farouches. Il affirme : « toute nouvelle expérience, Pierre Albert-Birot l'a déjà tentée avec plus d'un demi-siècle d'avance[144] ».

Dans les années 1970, le poète Henri Chopin rapproche Albert-Birot — en particulier, « la Légende », Larountala, et ses poèmes « à crier et à danser », qui font un usage abondant des onomatopées et des jeux de langage — des œuvres des dadaïstes allemands Hugo Ball, Kurt Schwitters, et Raoul Hausmann. Ils sont, pour lui, les précurseurs de la « poésie sonore » élaborée par François Dufrêne et lui-même[154]. Chopin donne même à « la Légende » une place d'« exception » qui dépasse le statut de simple précurseur : « La place de tous [les autres précurseurs de la poésie sonore] », écrit-il, « est celle d'un grand pressentiment, à l'exception de « la Légende », publiée en 1919, et qui est le sommet de la poésie phonétique qui mourut avec le Lettrisme[155]. » Dans le même temps, Chopin moque Isidore Isou et les lettristes, en refusant de voir en eux des innovateurs[156] Raoul Hausmann, quant à lui, a reconnu Pierre Albert-Birot comme étant, avec lui-même, le premier auteur de poésie sonore[157].

Chopin voit également Albert-Birot, pour ses poèmes typographiques, comme un précurseur de la « poésie concrète » : « Ce qui sort de la poésie concrète », précise-t-il, « c'est qu'elle se réclame de Mallarmé et quelquefois de Pierre Albert-Birot. Pour le premier, je ne suis pas sûr qu'il soit un réel précurseur, mais pour le second, certain. La poésie concrète est graphique, les graphies de Pierre (contrairement aux calligrammes) l'étaient. C'est pourquoi il est savoureux de recevoir des catalogues, comme un reçu du Canada, où l'on peut lire : les jeunes poètes concrets, avec le nom de Pierre[155]. »

Pour Max Pons, la « qualité de visionnaire » d'Albert-Birot est « unanimement reconnue », au point qu'André Beucler peut le surnommer « le Jules Verne de la poésie[158]». Cependant, Marie-Louise Lentengre fait remarquer qu'en prenant trop souvent l'habitude de consacrer Albert-Birot pour ses qualités de précurseur, la critique court le risque d'occulter ce qui fait la singularité de son œuvre[l 63].

Pierre Albert-Birot, Théâtre VI (Le Petit Poucet, Barbe-bleue), Mortemart, Rougerie,

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.