Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

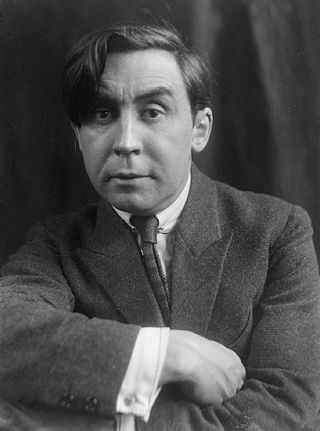

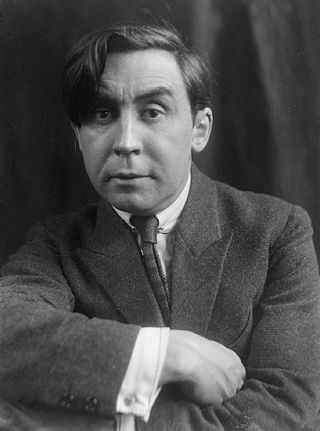

Albert Gleizes

peintre et graveur français (1881-1953) De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Albert Gleizes, né le à Paris et mort le à Saint-Rémy de Provence[1], est un peintre, dessinateur, graveur, philosophe et théoricien français, qui fut l'un des fondateurs du cubisme avec une influence sur l'École de Paris.

Albert Gleizes et Jean Metzinger ont écrit le premier traité majeur sur le cubisme, Du "Cubisme" (en), en 1912. Gleizes était un membre fondateur de la Section d'Or. Il a également été membre de Der Sturm, et ses nombreux écrits théoriques ont été à l'origine le plus apprécié en Allemagne, où en particulier au Bauhaus ses idées ont été prises en considération. Gleizes a passé quatre années cruciales à New York, et a joué un rôle important dans l'évolution de l'art moderne en Amérique. Il a été membre de la Société des artistes indépendants, fondateur de l'Association Ernest Renan, l'un des fondateurs et participant à l'Abbaye de Créteil[2]. Gleizes a exposé régulièrement chez Léonce Rosenberg à la Galerie de L'Effort moderne (Paris). Il était également le fondateur, organisateur et directeur de Abstraction-Création. Des années 1920 aux années 1930 une grande partie de son énergie passe dans l'écriture (par exemple, La Peinture et ses lois (Paris, 1923), Vers une conscience plastique: La Forme et l'histoire (Paris, 1932) et Homocentrisme (Sablons , 1937)[3]. Étant l'un des principaux représentant du cubisme des Salons (1911-1914), Gleizes considère toute son œuvre ultérieure comme un développement logique de l'esthétique cubiste[4],[2],[3].

Remove ads

Biographie

Résumé

Contexte

Artiste autodidacte, il compte parmi les fondateurs de l'abbaye de Créteil, avec Georges Duhamel et Charles Vildrac[2],[4].

Premiers tableaux

Albert Gleizes est le neveu du peintre de portraits Léon Comerre, Prix de Rome en 1875. Ses premières peintures sont des paysages impressionnistes. Mais son admiration pour Paul Cézanne le pousse à rompre avec la peinture descriptive pour privilégier le plan, les volumes et bientôt la multiplicité des points de vue[2],[4].

Les Salons cubistes

De 1911 à la Première guerre mondiale, Albert Gleizes compte parmi les principaux exposants des salons parisiens, où le cubisme, mouvement pictural inventé par Braque et Picasso en 1907, est révélé au grand public. Le Salon des indépendants de 1911, où Gleizes et ses amis peintres, Henri Le Fauconnier, Fernand Léger, Jean Metzinger, Jacques Villon et Robert Delaunay, sont parvenus à rassembler leurs envois, signe la naissance du «cubisme des Salons», opposé par les historiens du mouvement à celui du Bateau-Lavoir, alors peu diffusé. Jugée scandaleuse par le public et la plupart des critiques d'art à l'exception de Guillaume Apollinaire, cette exposition sera suivie jusqu'à la guerre par plusieurs autres tant aux Indépendants qu'aux Salons d'automne, où les différents artistes exposent régulièrement leur production. Signe de l'implication de Gleizes, il cosigne avec Jean Metzinger, le premier ouvrage jamais consacré au mouvement, Du "Cubisme" (en), paru peu après l'ouverture du Salon de la Section d'Or, où Gleizes et les cubistes sont largement représentés, en [2],[4],[3].

La guerre met un terme brutal à cette dynamique en dispersant les différents protagonistes du mouvement[2],[4].

La Grande guerre

Mobilisé, Gleizes est envoyé dans une caserne à Toul (Lorraine), où grâce à la bienveillance d'un médecin militaire qu'il représente dans Portrait d'un médecin militaire, il peut continuer à peindre et à dessiner, tout en collaborant, à distance, avec Jean Cocteau, directeur de la revue Le Mot. Réformé en 1915, grâce à l'entregent de sa future femme, Juliette Roche, fille d'un ancien ministre influent, qu'il épouse le 8 septembre 1915, avec Jean Cocteau parmi les témoins[5], il quitte la France le 11 septembre[6] et s'installe à New York, où il retrouve Marcel Duchamp et Francis Picabia et fréquente le milieu artistique de la ville. Quelques mois plus tard, fin mai 1916[6], les époux Gleizes sont à Barcelone, où Albert se voit proposer sa première exposition personnelle à la galerie Dalmau à l'automne 1916[2],[3],[4].

Le retour en France

De retour en France en 1919, il se consacre à l'enseignement et oriente son art vers la production de « tableaux-objets ». En 1922, il achète un terrain à Cavalaire-sur-Mer, pour y bâtir une maison. Ce terrain est contigu à la maison d'un autre peintre, Emmanuel Gondouin, qui supervise les travaux de construction, et orne même l'entrée d'un bas-relief de sa main en 1923[7]. En 1927, Juliette Roche et lui créent les communautés de Moly-Sabata dans l'Isère, à proximité de leur maison de Serrières (Ardèche). Ils confient la gestion de la résidence en 1930 à Anne Dangar qui fut l'une de leurs plus ferventes disciples. À partir de 1939, Gleizes se retire à Saint-Rémy-de-Provence où il continue de travailler entouré de disciples[2],[4] qui comptent Paul Régny, Andrée Le Coultre (l'unique femme peintre du groupe), Jean Chevalier.

Du cubisme au sacré

Le cubisme initial d'Albert Gleizes donne la part belle aux volumes (La Femme aux phlox, 1910). Quelques toiles traitent l’objet figuratif de façon déstructurée comme Picasso (La Dame aux bêtes, 1914), pourtant le cubisme de Gleizes garde une certaine originalité par l’expression réaliste et schématique de ses personnages au sein d’un paysage aux formes géométriques et déstructurées (L’Homme au balcon, 1912)[2],[4].

La sombre palette de Gleizes de ses débuts s’éclaircit et il n'hésite pas à employer de larges aplats de couleurs vives et franches (La Parisienne, 1915). À partir de 1917, il revient à des représentations moins déstructurées (La Femme au gant). La composition de ses tableaux respecte une grammaire aussi rigoureuse que stable inventée par le peintre : recherche du rythme, goût pour la géométrie (rotation et translation du plan), abstraction du sujet (Peinture à sept éléments cadencés et rythmés)[2],[4].

Il adhère en 1931 au mouvement Abstraction-Création. Dans ses dernières années, Gleizes se tourne vers la peinture sacrée. À partir de 1935, il est très influencé par l'œuvre de René Guénon[8] avec qui il entretient une correspondance sur les rapports de l'art et du sacré[9]. Il entretint une correspondance avec des auteurs proches de Guénon tels qu'Ananda Coomaraswamy et Marco Pallis[10]. Il illustre les Pensées de Blaise Pascal et se convertit au catholicisme en 1941[2],[4].

Son œuvre (peintures et dessins) est présente dans de nombreux musées français et étrangers. Depuis 2006, le musée Estrine à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) conserve et expose des oeuvres d'Albert Gleizes dans ses salles permanentes[11].

Dans les années 2000, une série de tapis originaux signés et numérotés Gleizes, ont été réalisés par Didier Marien de la Galerie Boccara avec l'accord des ayants droit[12].

Remove ads

Œuvres

Résumé

Contexte

Article principal : Liste des œuvres d'Albert Gleizes (en)[13]:

|

|

- Vue de Budapest, 1904, Fondation Bemberg Toulouse

- Portrait de Jacques Nayral, 1911

- Les Joueurs de football, 1912-13

- Paysage cubiste, 1914

- Sur un bateau à voile, 1916

- Femme au gant noir, 1920

Remove ads

Publications

- Du "Cubisme" (en), Albert Gleizes et Jean Metzinger, Paris, Figuière, 1912[15]

- Du Cubisme et des moyens de le comprendre, Paris, La Cible, 1920[16]

- La Mission créatrice de l’Homme dans le domaine plastique: Conférence dite à Paris le 17 décembre 1921, à la Société de théosophie (Branche Studio), Paris, Povolozky, vers 1921[17]

- La Peinture et ses lois, ce qui devait sortir du Cubisme, Paris, 1924[18]

- Tradition et Cubisme. Vers une conscience plastique. Articles et Conférences 1912-1924, Paris, La Cible,1927[19]

- Peinture et Perspective descriptive, conférence faite à Paris, le 22 mars 1927, à la Fondation Carnegie pour l’Union intellectuelle française, augmentée de quelques notes, Sablons, Moly-Sabata, 1927[20]

- Kubismus, Bauhausbücher 13, Munich, Albert Langen Verlag, 1928[21]

- Vie et Mort de l’Occident Chrétien, Sablons, Moly-Sabata, 1930[22]

- Vers une Conscience plastique : La Forme et l’Histoire, Paris, Jacques Povolozky, 1932[23]

- Art et Science. Conférence faite à Lodz, Pologne,le 28 avril 1932 pour le Grupa Sztuki Nowec zesnej et à Stuttgart, Wurtemberg, le 6 mais 1932, pour le Kunstgebande, Sablons, Moly-Sabata, 1933[24]

- Homocentrisme: ou Le retour de l’Homme chrétien, suivi de: Le Rythme dans les Arts plastiques, Sablons, Moly-Sabata, 1937[25]

- La Signification humaine du Cubisme/ causerie faite par Albert Gleizes au Petit Palais, Paris, , Sablons, Moly-Sabata, 1938[26]

- Souvenirs, le Cubisme 1908-1914, Lyon, Cahiers Albert Gleizes, L’Association des Amis d’Albert Gleizes, 1957

- Puissances du Cubisme (1925 - 1946), Chambéry, éditions Présence, 1969

- Art et religion, Art et science, Art et production, Chambéry, éditions Présence, 1970

Élèves

- Tarsila do Amaral (1886-1973), peintre brésilienne, en France en 1920.

- Farvèze (1912-1999).

- Walter Firpo (1903-2002)

- Blanche Lazzell (1878-1956), américaine, élève en 1912.

- Jean-Claude Libert (1917-1995).

- Marc Hénard (1919-1992).

- Henri Lindegaard (1925-1996).

- Anne Dangar (1885-1951), peintre et potière australienne

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads