শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

হিন্দু দেবদেবী

হিন্দুধর্মের উপাস্য দেবতা ও দেবী উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

এই নিবন্ধটি হিন্দুধর্মে দেবদেবীদের সম্পর্কে। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ধারণাটির জন্য দেখুন, হিন্দুধর্মে ঈশ্বর। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর-সংক্রান্ত আরও দু'টি ধারণার জন্য ঈশ্বর (হিন্দু দর্শন) ও ভগবান দেখুন।

হিন্দুধর্মে দেবদেবী বলতে পরমেশ্বরের গুণ ও ক্ষমতার কোনো বিশেষ আকার বা রূপের প্রকাশ বুঝানো হয়ে যা হিন্দু ধর্মানুসারীদের নিকট পূজিত হয়ে থাকে। যদিও প্রত্যেক দেবতার আলাদা আলাদা জটিল চরিত্র বিদ্যমান, তথাপি অনুসারীগণ দেবতাদের এক পরম সত্তা ব্রহ্মের অংশবিশেষ হিসেবে মনে করেন।[১] বৈচিত্রপূ্র্ণ এই উপাস্য বোঝাতে দেব, দেবী, ঈশ্বর, ভগবান, ভগবতী ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।[২][৩]

হিন্দুদের দেব-দেবীগণ বৈদিক যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) ও মধ্যযুগে (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক) নেপাল ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে।[৪][৫] হিন্দু দেবতা বলতে যোগশাস্ত্রের ইষ্টদেবতা[৬][৭],তেত্রিশ বৈদিক দেবতা[৮] বা শতাধিক পৌরাণিক দেবতাদের কথা বোঝানো যায়[৯]। এদের মধ্যে মুখ্য দেবতারা হলেন বিষ্ণু, শিব, শ্রী বা লক্ষ্মী, পার্বতী বা দুর্গা, ব্রহ্মা, সরস্বতী প্রভৃতি। প্রত্যেক দেবতার আলাদা আলাদা জটিল চরিত্রাবলী বিদ্যমান হলেও তাদেরকে অনেকসময়ই "ব্রহ্ম" নামে এক নিরাকার পরম সত্তার অংশবিশেষ বলে ধরা হয়।[১০] প্রাচীন কাল থেকেই এই একত্বের ধারণা হিন্দুধর্মের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য, যা ধর্মশাস্ত্র এবং হরিহর[১১](শিব ও বিষ্ণু), অর্ধনারীশ্বর(অর্ধেক শিব অর্ধেক পার্বতী) -এর মতো মূর্তিগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়।[১২]

মুখ্য দেবতার উপাসকরা হিন্দুধর্মের ভিন্ন শাখাগুলোর জন্ম দিয়েছেন, যেমন: শৈবমত, বৈষ্ণবমত ও শাক্তমত। কিন্তু শাখাগুলোর মধ্যে বহু মিল পাওয়া যায়।

হিন্দু দেবতাদেরকে বিভিন্ন প্রতীকের দ্বারা বুঝানো হতে পারে, যেমন ছবি বা প্রতিমা। আর্য সমাজ বা ব্রাহ্ম সমাজের মতো ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মমতগুলো একাধিক দেবতার ধারণাকে বাতিল করে নিরাকার একেশ্বর-বিশ্বাসের পথে হেঁটেছেন। জৈনধর্ম বা বহির্ভারতীয় থাইল্যান্ড বা জাপানিজ বৌদ্ধবিশ্বাসে হিন্দু দেবতাদের আপন করে নেওয়া হয়েছে। এখনও এসব দেবতাদের সেইসব ধর্মীয় মন্দিরে বা শিল্পে দেখানো হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাস্ত্রে মানবশরীরকে এক মন্দির বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, ভগবান মানবমন্দিরেই বসবাস করেন। একইভাবে ব্রহ্ম বা পরমতম সত্তাকে আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে এই আত্মা শাশ্বত ও চৈতন্যের কারণ।

Remove ads

ব্যুৎপত্তি

যাস্কের মতে ‘দীপ্’ ধাতু হতে দেব শব্দ এসেছে যা প্রকাশার্থক, অথবা যিনি দ্যুস্থানে বা আকাশে থাকেন তিনিই দেব, অথবা যিনি যজ্ঞফল দান করেন তিনিই দেব।[১৩] দেবের স্ত্রীলিঙ্গ হল দেবী। হিন্দুধর্মে দেবতা বলতে উপাস্য বোঝানো হয়।[১৪][১৫][১৬]

দেবদেবীর শ্রেণিবিভাগ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

হিন্দুধর্ম গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে দেব-দেবীদের নিম্নলিখিত ভাগ করা হয়েছে[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]-

- বৈদিক দেবতা

- পৌরাণিক দেবতা এবং

- লৌকিক দেবতা

বৈদিক যুগের দেবতা

বেদে বর্ণিত দেবতা বৈদিক দেবতা হিসেবে পরিচিত। বৈদিক যুগে বহু দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি দৃষ্ট হয়। এঁদের মধ্যে তেত্রিশ দেবতাকে প্রধান হিসেবে ধরা হয়। এঁরা ১১ জন করে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের দেবতা।[১৯] অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র-ই(সূর্য) দেবতা রূপে ভিন্ন ভিন্ন কর্মে ও বিশেষণে ত্রিলোকে ক্রিয়া করেন।

বেদে দেবের কর্ম হচ্ছে দ্যোতন অর্থাৎ সত্যোপদেশ করা। দেবের আধ্যাত্মিক অর্থ অনুযায়ী যে মানুষ সত্য মানেন, সত্য বলেন এবং সত্য উপদেশ দান করেন, তিনি দেব। দেবের বিশেষত্ব হচ্ছে দ্যুস্থান অর্থাৎ ওপরে স্থিতি লাভ। ব্রহ্মাণ্ডের ওপর স্থিতি লাভ করার জন্য সূর্যকে, সমাজের ওপর স্থিতি লাভ করার জন্য বিদ্বানকে এবং রাষ্ট্রের ওপর স্থিতি লাভ করার জন্য রাজাকে দেব বলে। বেদের দেবতা বিষয়ে নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন,

দেবো দানদ্বা দীপনাদ্বাদ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।

...দেবতা ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, দেবতা তেজোময় বলিয়া পদার্থের দীপন বা দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ করেন; ...‘দিবি তিষ্ঠতি’- দ্যুস্থানে বা দ্যুলোকে অবস্থিত, ইহাও বা ‘দেব’ শব্দের নির্ব্বচন হইতে পারে; ‘দিব্’ শব্দ হইতে ‘দেব’ শব্দের নিষ্পত্তি। এই শেষোক্ত নির্ব্বচনেও অগ্নির বিশেষণ হইতে কোন বাধা নাই। কারণ সামান্যতঃ সকল দেবতারই স্থান দ্যুলোক, অগ্নি এবং ইন্দ্রেরও দ্যুলোকই স্থান, তবে তাঁহাদের বিশিষ্ট কর্ম্মাধিকার স্থান পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ -অগ্নি পৃথিবী হইতেই হবির্বহন করেন এবং ইন্দ্রও অন্তরীক্ষে থাকিয়া বর্ষণ করেন।

— অমরেশ্বর ঠাকুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বৈদিক দেবমণ্ডলীতে দেব ও অসুর নামে দুটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যান্য দেবতারা হলেন বিষ্ণু, রুদ্র (পরবর্তীকালে শিবের সমার্থক), প্রজাপতি (পরবর্তীতে ব্রহ্মা) প্রভৃতি।[২০] বৈদিক দেবীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ঊষা, পৃথিবী, অদিতি, সরস্বতী, সাবিত্রী, বাক, রাত্রি, অরণ্যানী ইত্যাদি ঋগ্বেদে বর্ণিত।[২১] শ্রী বা লক্ষ্মীও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আছেন।[২২] প্রত্যেক দেবতা এক একটি করে বিশেষ জ্ঞান বা প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশক।[২৩][২৪] বেদ হল বিভিন্ন দেবতার স্তোত্রের একটি সংকলন। এই দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখিত দেবতারা হলেন ইন্দ্র, অগ্নি এবং সোম।[২৫] অগ্নিদেবকে সমগ্র মানবজাতির মিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জলদেবতা বরুণ ও বিশ্বদেব নামে এক দেবমণ্ডলীও প্রধান ছিলেন।[২৬] বৈদিক যুগে দেব-দেবীর কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে এ সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে।

পৌরাণিক যুগের দেবতা

বিভিন্ন পৌরাণিক সাহিত্যে যে-সকল দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। মহাকাব্য ও মধ্যযুগীয় পুরাণসমূহে দেবতাদের সঙ্গে নানারকম রূপক উপাখ্যান ও বর্ণনা করা আছে।[২৭][২৮][২৯] বৈদিক যুগে দেব উপাসনা ছিল যাগযজ্ঞ কেন্দ্রিক, হোম ও যজ্ঞের মাধ্যমে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের আহ্বান করা হতো। তবে প্রতিমা পূজার প্রচলন হয় আরও পরে। এমন কি রামায়ণ ও মহাভারত হতেও প্রতিমা পূজা প্রচলন সম্পর্কে জানা যায় না। অনুমান করা হয়, গুপ্তযুগে পুরাণ রচিত হলে এর প্রচলন শুরু হয়। এই যুগ থেকে দেবতার সাকার রূপে উপাসনা প্রচলন হয়। এই পৌরাণিক যুগে দেবতাদের বৈশিষ্টে বিবর্তন দেখা যায়। ইন্দ্র, অগ্নির প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে অপ্রধান দেবতা যেমন বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এ সময় দেবতার মানবায়ন হয় এবং মানবিকভাবে পূজিত হন।[৩০]

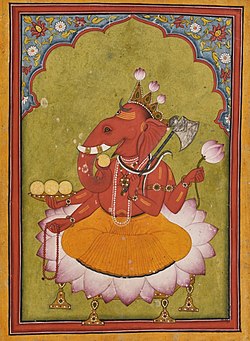

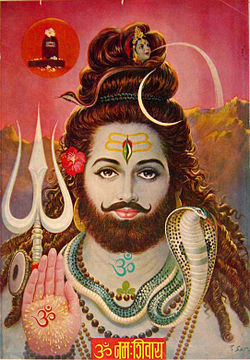

পুরাণে পুরুষ দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হচ্ছেন প্রধান। এঁদের একত্রে বলা হয় ত্রিদেব। বেদে উল্লিখিত মন্ত্রময় বিষ্ণুকে পুরাণে দেখা যায় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীরূপে। এছাড়াও আছেন গণেশ, কার্তিক, যম সহ আরও বহু দেবতা। নারী দেবতার মাঝে আছেন দুর্গা বা পার্বতী, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি।

লৌকিক দেবতা

বেদে ও পুরাণে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয় নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন- মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি । পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও কিছু লৌকিক দেবতা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ।

Remove ads

দেব-অসুর

সারাংশ

প্রসঙ্গ

আদি বৈদিক ধারণায় সমস্ত অমানবীয়রাই অসুর।[৩১][৩২] বৈদিক যুগের শেষের দিকে ভালো অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বদের দেবাসুর নামে অভিহিত করা হয়। যাস্কের মতে এই সুর (দেবতা) এবং অসুর উভয়ই প্রজাপতির সন্তান।[৩৩] দেব এবং অসুর মূলত একই বস্তু এবং এদের উৎসও এক। অসু অর্থ প্রাণ। প্রজাপতির প্রাণ হতে জন্মেছে বলে তাদের অসুর বলা হয়। ঋগ্বেদে অসুর শব্দটি দেবতাদের সমার্থক। ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ অসুর সংজ্ঞা লাভ করেছিলেন। যেমন বেদে অগ্নির উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, “হে অগ্নি, তুমিই রুদ্র, মহান অসুর”[৩৪] বেদোত্তর যুগের শাস্ত্রে, যেমন পুরাণে ও ইতিহাসে দেবতারা সাধু ও অসুররা দুর্বৃত্ত।[৪][৫] কিছু মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যে দেবতাদের সুর বলেও বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের মতই শক্তিশালী কিন্তু দুষ্ট অসুরদের কথা বলা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুযায়ী জীবজগতের সকল প্রাণীর মধ্যেই সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি ও আসুরিক প্রবৃত্তি বিদ্যমান।[৫][৩৫] গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ও সম্পূর্ণ তামসিক এই দুই চরিত্রই বিরল। অধিকাংশ মানুষই আসলে বহু গুণাদোষের সন্নিবেশ।[৫] জিনি ফাউলারের মতে কামনা বাসনা লোভ আবেগকে গীতায় সাধারণ জীবনের অঙ্গ বলেই ধরা হয়েছে। কিন্তু যখন তারা কাম ক্রোধ হিংসা মাৎসর্য ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিতে বদলে যায় তখন সাধারণ মানবিক প্রবৃত্তিগুলোর আসুরিকতায় উত্তরণ ঘটে।[৫][৩৫]

অন্যান্য টীকাকারেরা যেমন আদি-শঙ্কর এই মত পোষণ করেন যে, হিন্দু দেবদেবীগণ একাধারে ব্রহ্মাণ্ড এবং মানবদেহ এ দুয়েই অবস্থান করেন। তাদের মতে সূর্য দৃষ্টিশক্তি, বায়ু নাসিকা, প্রজাপতি উপস্থে, লোকপালগণ কর্ণে ও চন্দ্র মনে অবস্থান করেন। বরুণ নিশ্বাসে, মিত্র প্রশ্বাসে, ইন্দ্রদেব বাহুদ্বয়ে ও বৃহস্পতি বাকে অবস্থান করেন। বিষ্ণু পদদ্বয়ে ও মায়া হাস্যে অবস্থান করেন।

দেব-দেবীর উদাহরণ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

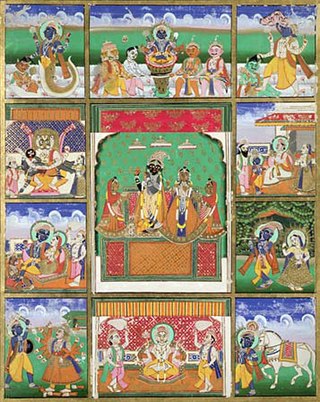

হিন্দুধর্মের মুখ্য দেবতাদের নিয়ে পুরাণ, আগমের মতো বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে। অনেক পুরাণ মুখ্য দেবতাদের নামানুসারে নামাঙ্কিত, যেমন বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ ও দেবী-মাহাত্ম্য।[২৭] বিষ্ণু এবং তার অবতারেরা বৈষ্ণব-সাহিত্যের মূল বিষয়। ঠিক তেমনই শৈব- সাহিত্যে মহাদেব এবং শাক্তদের ক্ষেত্রে দেবী মুখ্য। স্মার্তদের মতো কেউ কেউ পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন অংশ হিসাবে মুখ্য দেবতাদের উপাসনা করেছেন।[৩৬][৩৭][৩৮]

লরেন্স বলেছেন যে এই ধর্মশাখাগুলো শুধুমাত্র তাদের দেবতাকেই একমাত্র পরম সত্য বলে প্রচার করেনি।[৩৬] জুলিয়াস লিপনার দেখিয়েছেন যে এই বহুবাদিতা, যেখানে অন্য শাখার মুখ্য দেবতাকেও যথেষ্ট সম্মান জানানো হয়, হিন্দুধর্মের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।.[৩৯]

তেত্রিশ দেবতা

বেদে দেবতাগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত রয়েছে, যথা “মর্ত্যবাসী অগ্নি, শূণ্যবাসী বায়ু ও আকাশবাসী সূর্য"। বেদের প্রাচীনতম অংশ সংহিতায় "তেত্রিশ দেব"-এর কথা বলা রয়েছে, ত্রিলোকের একাদশ দেবতা বা দ্বাদশ আদিত্য(সূর্যের ১২টি বিশেষণ), একাদশ রুদ্র(বায়ুর ১১টি বিশেষণ), অষ্টবসু(অগ্নির ৮টি বিশেষণ) এবং বেদের ব্রাহ্মণ অংশে অশ্বিনীকুমারদ্বয়।[৪০][৪১][৪২] পরবর্তি কালে এই তেত্রিশ দেবতা তেত্রিশ কোটি দেবতা নামে লোকমুখে প্রচলিত হয়। এই তেত্রিশ দেবতা ছাড়াও আরও অনেক দেবতার কথা বেদ ও পুরাণে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ত্রিমূর্তি ও ত্রিদেবী

ত্রিনাথের ধারণা হিন্দু সাহিত্যে বেশ কিছুটা পরের দিকেই এসেছে। প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে এর আত্মপ্রকাশ।[৪৩] ত্রিনাথের ধারণা এই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতা সৃষ্টির তিন কর্মে নিয়োজিত থাকেন। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু তা পালন করেন ও মহেশ্বর সৃষ্টির বিনাশ সাধন করেন। তবে এই তিন জন হিন্দু সাহিত্যের একমাত্র ত্রিনাথ নন।[৪৪] ত্রিদেবী হিসাবে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গারও উল্লেখ আছে দেবী-মাহাত্ম্য গ্রন্থে। শাক্তগণ কেউ কেউ আবার এও বিশ্বাস করে থাকেন যে দেবীই হলেন পরম ব্রহ্ম এবং তারই শক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-কে পরিচালিত করে। [৪৩] প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখিত অন্য ত্রিনাথ হলেন সূর্য (স্রষ্টা), বায়ু (পালক) ও অগ্নি (প্রলয়কারী); প্রাণ (স্রষ্টা), খাদ্য (পালক) এবং কাল (প্রলয়কারী) যা পরবর্তী সাহিত্যে ত্রিমূর্তির রূপ নেয়।[৪৩] বিভিন্ন সময়ে তিন দেবতাদেরকে ত্রিস্তর না বানিয়েই একত্রিত করা হয়েছে, আবার কখনও তাদেরকে এক সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৩]

পুরাণে ধারণাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

স্রষ্টা নিজেকেই সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু নিজেই পাল্য এবং পালক, হরি স্বয়ং প্রলয়কালে নিজেকে উপসংহৃত করেন এবং সংহারও করেন। হরি স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন এবং রূদ্ররূপে কল্পান্তে প্রভু জগৎ সংহার করেন।

— গরুড় পুরাণ, ৪।১১,১২

আধুনিক ত্রিদেবের ধারণা মৈত্রায়নীয় উপনিষদে প্রথম বর্ণিত হয়। এই ধারণাই বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে। এই ত্রিদেবকে তিন গুণের দ্বারা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রকৃতি ও জীব প্রত্যেকেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সমাহারে গঠিত। এই ত্রিগুণের সঠিক অনুপাতই ব্যক্তি ও পৃথিবীকে সচল রাখে।[৪৫] মধ্যযুগীয় পুরাণে আচার থেকে আধ্যাত্মিক বিভিন্ন ব্যাপারেই ত্রিমূর্তির উল্লেখ আছে। তবে বেলির মতে পৌরাণিক কাহিনী হিন্দু ঐতিহ্যে প্রধান নয়, বরং তার আধ্যাত্মিক বার্তাটিই বড় কথা।

হিন্দু দেবতাদের অবতার

হিন্দু দেবতাদের অবতারের ধারণাটি বহু প্রাচীন। দেবতারা যখন দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন তাদের অবতার বলা হয়।[৪৬][৪৭] অবতারের অর্থ দেবতাগণ পৃথিবীতে দেহ ধারণ করে অবতরণ হওয়া।[৪৮][৪৯]

অবতারের ধারণাটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সবচেয়ে পরিপুষ্ট।[৫০][৫১] পুরাণে বিষ্ণুর বহু অবতারের কথা বলা আছে। সমুদ্রমন্থনের সময় তিনি মোহিনী রূপ ধারণ করে দেবাসুরের বিবাদ মেটান। বিষ্ণুর দশাবতাররা হলেন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি।[৫১] ভগবদ্গীতায় বলা আছে যে, যখনই ধর্মের পতন ঘটবে, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অধর্মাচারীর বিনাশের উদ্দেশ্যে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং দেহধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।[৪৭]

শাক্তধারাতেও দেবীর বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হবার কথা বলা আছে।[৫২] দেবী মহামায়ার বিভিন্ন রূপ হল দুর্গা কালী ও জগদ্ধাত্রী। এঁদেরকে পূর্ব ভারতে বেশি করে পূজা করা হয়। তন্ত্রে এঁদের বিশেষ স্থান রয়েছে।[৫৩][৫৪][৫৫] শৈবসাহিত্যে শিবের একবিংশ অবতারের কথা বলা থাকলেও শৈবধারা অবতারদের চেয়ে স্বয়ং শিবকেই বেশি প্রাধান্য দেয়।[৪৬]

প্রধান প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় হিন্দু দেবতা সমূহ

Remove ads

বহু দেবতার একত্ব সম্পর্কে ধারণা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিতের মতে, বৈদিক সাহিত্যে উপাস্য সমস্ত দেবতারা পৃথক প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক। পরবর্তী শাস্ত্রে (আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—২০০ খ্রীষ্টাব্দ) বিশেষ করে প্রথম দিকের মধ্যযুগীয় শাস্ত্রে তারা এক নিরাকার পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ হিসেবে বর্ণিত।[৬৪][৬৫] কিন্তু অনেক পণ্ডিত ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তুর মাঝে প্রাচীন ঋষিগণ এক অদৃশ্য শক্তির অনুভব করেছিলেন সহস্ত্র বছর পূর্বে, ঋগ্বৈদিক সময় থেকেই, যা বহু দেবতার মাঝে একত্ববাদের মূল দর্শন।[৩০]

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেরই একটি ঋকে পাওয়া যায়,

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান্।

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।— ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল। সুক্ত ১৬৪। মন্ত্র ৪৬

অনুবাদঃ এক সৎ বস্তুকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি পক্ষযুক্ত সুপর্ণ (পক্ষী,-সূর্য) অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহুনামে বিপ্রগণ অভিহিত করে থাকেন।।

বৈদিক দেবতা কেবল প্রাকৃতিক শক্তির দেবতাজ্ঞানে উপাসনা নয়, বরং তেজরূপি এক প্রাণশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, যা দেব-উপাসনার মূল তত্ত্ব।[৬৬][৩৬] যেমন, তেত্রিশ কোটি দেবতা বলতে তেত্রিশ প্রকার গুণ সম্পন্ন বৈদিক দেবতাকে বুঝানো হয়।[৬৭][৬৮] আবার পুরাণে ত্রিদেবের সত্ত্বাকে এক হিসেবে দেখা যায়। এরা যেন এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের প্রকাশক বা রূপভেদ।

ব্রহ্মের ধারণা ইব্রাহামীয় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক নয়। ব্রড বলেন যে ইব্রাহামীয় ধর্মে “স্রষ্টা, জীব- অস্তিত্বের থেকে একটি পৃথক সত্ত্বা”। কিন্তু হিন্দুমতে ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, মানুষ ও অন্যান্য জীবজগৎ একই সূত্রে গ্রথিত। ঈশ্বর আত্মারূপে সকল জীবের মাঝেই অবস্থান করেন। এই আত্মা শাশ্বত ও পরম সত্তা।[৬৯][৭০]

Remove ads

আরও দেখুন

টিকা

- Daniélou, Alain (1991) [1964]. The myths and gods of India. Inner Traditions, Vermont, USA. আইএসবিএন ০-৮৯২৮১-৩৫৪-৭.

- Fuller, C. J. (2004). The Camphor Flame: Popular Hinduism and Society in India. Princeton University Press, New Jersey. আইএসবিএন ০-৬৯১-১২০৪৮-X.

- Harman, William, "Hindu Devotion". In: Contemporary Hinduism: Ritual, Culture, and Practice, Robin Rinehard, ed. (2004) আইএসবিএন ১-৫৭৬০৭-৯০৫-৮.

- Kashyap, R.L. Essentials of Krishna and Shukla Yajurveda; SAKSI, Bangalore, Karnataka আইএসবিএন ৮১-৭৯৯৪-০৩২-২.

- Keay, John (২০০০)। India, a History। New York, United States: Harper Collins Publishers। আইএসবিএন 0-00-638784-5।

- Pattanaik, Devdutt (2009). 7 Secrets from Hindu Calendar Art. Westland, India. আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-৮৯৯৭৫-৬৭-৮.

- Swami Bhaskarananda, (1994). Essentials of Hindusim. (Viveka Press) আইএসবিএন ১-৮৮৪৮৫২-০২-৫.

- Vastu-Silpa Kosha, Encyclopedia of Hindu Temple architecture and Vastu. S.K.Ramachandara Rao, Delhi, Devine Books, (Lala Murari Lal Chharia Oriental series) ISBN.978-93-81218-51-8 (Set)

- Werner, Karel A Popular Dictionary of Hinduism. (Curzon Press 1994) আইএসবিএন ০-৭০০৭-০২৭৯-২.

Remove ads

তথ্যসূত্র

আরোও পড়ুন

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads