গণেশ

হিন্দু দেবতা, বিঘ্নহরতা উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

গণেশ (সংস্কৃত: गणेश, গণেশ্অ) হলেন হিন্দুধর্মের সর্বাধিক পরিচিত ও সর্বাধিক পূজিত দেবতাদের অন্যতম।[৪] তিনি গণপতি, বিঘ্নেশ্বর, বিনায়ক, গজপতি, একদন্ত ইত্যাদি নামেও পরিচিত। নেপাল , শ্রীলঙ্কা , থাইল্যান্ড , ইন্দোনেশিয়া ( জাভা এবং বালি ), সিঙ্গাপুর , মালয়েশিয়া , ফিলিপাইন , বাংলাদেশ , ফিজি, গায়ানা , মরিশাস এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সহ বৃহৎ জাতিগত ভারতীয় জনসংখ্যার দেশগুলিতে গণেশের প্রতি ভক্তি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ।[৫][৬] জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও গণেশ-ভক্তিবাদ মিশে গিয়ে গণেশ পূজার প্রথা বিস্তার লাভ করেছে।[৭]

| গণেশ | |

|---|---|

| |

| দেবনাগরী | गणेश |

| সংস্কৃত লিপ্যন্তর | গণেশ |

| অন্তর্ভুক্তি | দেব, গাণপত্য, সগুণ ব্রহ্ম, পঞ্চদেবতা পূজা |

| আবাস |

|

| মন্ত্র | ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ ওঁ গম্ গণপতয়ে নমঃ |

| অস্ত্র | পরশু (কুড়াল), পাশ (ফাঁস) ও অঙ্কুশ |

| প্রতীকসমূহ | স্বস্তিকা, ওঁ, মোদক |

| দিবস | মঙ্গলবার ও বুধবার |

| বাহন | মুষিক (ইঁদুর) |

| গ্রন্থসমূহ | গণেশ পুরাণ, মুদ্গল পুরাণ, গণপতি অথর্বশীর্ষ |

| লিঙ্গ | পুরুষ |

| উৎসব | গণেশ চতুর্থী, গণেশ জয়ন্তী |

| ব্যক্তিগত তথ্য | |

| মাতাপিতা | |

| সহোদর | কার্তিক |

| সঙ্গী | কিছু ঐতিহ্য অনুসারে বুদ্ধি, ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি বা ব্রহ্মচারী |

যদিও গণেশের অনেক গুণাবলী রয়েছে, তবে তিনি সহজেই তার হাতির মাথা দ্বারা চিহ্নিত হন।[৮] গণেশকে বিঘ্ননাশকারী,[৯] শিল্প ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানের দেবতা রূপে পূজা করা হয়।[১০] বিভিন্ন শুভকার্য, উৎসব ও অনুষ্ঠানের শুরুতেও তার পূজা প্রচলিত আছে। অক্ষর ও জ্ঞানের দেবতা রূপে লেখার শুরুতেও গণেশকে আবাহন করা হয়।[১১][২] বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে গণেশ-সংক্রান্ত একাধিক পৌরাণিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানগুলি থেকে গণেশের জন্মবৃত্তান্ত, লীলাকথা ও তার স্বতন্ত্র মূর্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

যদিও পণ্ডিতেরা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে তার জন্ম সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন, গণেশ গুপ্ত যুগে খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন[১২] এবং বৈদিক ও প্রাক-বৈদিক পূর্বসূরিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে বৈশিষ্ট পেয়েছিলেন। হিন্দু গ্রন্থে তাকে পার্বতী ও শিবের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিন্দুধর্মের গাণপত্য ঐতিহ্যে গণেশ হলেন পরম সত্তা । গণেশ-সংক্রান্ত প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি হল গণেশপুরাণ, মুদ্গলপুরাণ ও গণপতি অথর্বশীর্ষ।

ব্যুৎপত্তি ও অন্যান্য নাম

সারাংশ

প্রসঙ্গ

গণেশকে গণপতি, বিঘ্নেশ্ব এবং পিল্লায়ার সহ আরও বিভিন্ন উপাধি ও বিশেষণে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুধর্মের সম্মানসূচক শ্রী উপাধি প্রায়শই গণেশের নামের আগে যুক্ত করা হয়।

"গণেশ" নামটি একটি সংস্কৃত শব্দবন্ধ। গণ ও ঈশ শব্দদুটির সন্ধির মাধ্যমে এই শব্দটির উৎপত্তি। গণ শব্দের অর্থ একটি গোষ্ঠী, সমষ্টি বা বিষয়শ্রেণি এবং ঈশ শব্দের অর্থ ঈশ্বর বা প্রভু।[১৩] গণেশের নামের পরিপ্রেক্ষিতে ‘গণ’ শব্দটির মাধ্যমে বিশেষভাবে একই নামের একপ্রকার উপদেবতার গোষ্ঠীকে বোঝায়। এঁরা গণেশের পিতা শিবের অনুচরবর্গ।[১৪] সাধারণভাবে গণ বলতে বোঝায় একটি বিষয়শ্রেণী, শ্রেণি, গোষ্ঠী, সংঘ বা জনসমষ্টি।[১৫] কোনো কোনো টীকাকারের মতে, "গণেশ" নামের অর্থ "গোষ্ঠীর ঈশ্বর" বা পঞ্চভূত ইত্যাদি "সৃষ্ট বিষয়সমূহের ঈশ্বর"।[১৬] "গণপতি" (गणपति) নামটি গণেশ নামের সমার্থক। এটিও একটি সংস্কৃত শব্দবন্ধ। ‘গণ’ ও ‘পতি’ শব্দদুটির মিলনের মাধ্যমে এই শব্দটির উৎপত্তি। এখানে গণ শব্দের অর্থ গোষ্ঠী এবং ‘পতি’ শব্দের অর্থ শাসক বা প্রভু।[১৫] গণপতি শব্দটির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে রচিত ঋগ্বেদ গ্রন্থের ২য় মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ১ম শ্লোকে। তবে বৈদিক ‘গণপতি’ শব্দটির মাধ্যমে বিশেষভাবে গণেশকে নির্দেশ করা হয়েছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়।[১৭][১৮] প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান অমরকোষ গ্রন্থে[১৯] ‘গণেশ’ নামের আটটি সমার্থক শব্দ পাওয়া যায়। এগুলি হল: ‘বিনায়ক’, ‘বিঘ্নরাজ’ (যা ‘বিঘ্নেশ’ নামেরও সমার্থক), ‘দ্বৈমাতুর’ (যাঁর দুইজন মাতা),[২০] ‘গণাধিপ’ (যা ‘গণপতি’ ও ‘গণেশ’ নামেরও সমার্থক), ‘একদন্ত’ (যাঁর একটি দাঁত, এখানে গণেশের হস্তীমুণ্ডের বাইরের দাঁতের কথা বলা হয়েছে), ‘হেরম্ব’, ‘লম্বোদর’ (যাঁর স্ফীত উদর) ও ‘গজানন’ (যাঁর হাতির মতো মাথা)।[২১]

‘বিনায়ক’ (विनायक, ৱিনায়ক্অ) নামটি গণেশের একটি বহুল-পরিচিত নাম। এই নামটি পুরাণ ও বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিতে বহু বার উল্লিখিত হয়েছে।[২২] মহারাষ্ট্রের আটটি বিখ্যাত গণেশ মন্দিরের নামকরণের ক্ষেত্রেও এই নামটির প্রতিফলন লক্ষিত হয়। এই আটটি মন্দিরকে ‘অষ্টবিনায়ক’ (अष्टविनायक অষ্টৱিনায়ক্অ) মন্দির বলা হয়।[২৩] ‘বিঘ্নেশ’ (विघ्नेश; ৱিঘ্নেশ্অ) ও ‘বিঘ্নেশ্বর’ (विघ्नेश्वर, ৱিঘ্নেশ্ৱর্অ, "বিঘ্নের ঈশ্বর")[২৪] নাম দুটি থেকে বোঝা যায় যে, হিন্দুধর্মে তার প্রধান কাজ বিঘ্নের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন ও বিঘ্ন অপসারণ।[২৫]

তামিল ভাষায় গণেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম হল "পিল্লই" (তামিল: பிள்ளை) বা ‘পিল্লইয়ার’ (பிள்ளையார்)।[২৬] এ. কে. নারায়ণের মতে, ‘পিল্লই’ শব্দের অর্থ ‘শিশু’ এবং ‘পিল্লইয়ার’ শব্দের অর্থ ‘মহান শিশু’। তিনি আরও বলেছেন যে, দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীতে ‘পাল্লু’, ‘পেল্লা’ ও ‘পেল্ল’ শব্দগুলির মাধ্যমে ‘দাঁত বা হাতির দাঁত’ বোঝায়।[২৭] অনিতা রাইনা থাপান বলেছেন যে, ‘পিল্লাইয়ার’ নামটির মূল ‘পিল্লে’ শব্দটির আদি অর্থ সম্ভবত ‘হস্তীশাবক’। কারণ, পালি ভাষায় ‘পিল্লকা’ শব্দের অর্থ তাই।[২৮]

বর্মি ভাষায় গণেশ ‘মহা পেইন্নে’ (မဟာပိန္နဲ, উচ্চারিত: [məhà pèiɴné]) নামে পরিচিত। এই নামটির উৎস পালি ‘মহা বিনায়ক’ (မဟာဝိနာယက) নামটি।[২৯] থাইল্যান্ডে গণেশের জনপ্রিয় নামটি হল ‘ফ্রা ফিকানেত’।[৩০] অধুনা ইন্দোনেশিয়া,[৩১] থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম ভূখণ্ডে প্রাচীনতম যে সব মূর্তি ও উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে, তা খ্রিস্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর সমসাময়িক।[৩২] এগুলিতে ভারতের ৫ম শতাব্দী বা তার পূর্ববর্তী গণেশ মূর্তি ও তার বিবরণের প্রতিফলন দেখা যায়।[৩৩]

শ্রীলঙ্কার সিংহল বৌদ্ধ অঞ্চলগুলিতে গণেশ ‘গণ দেবিয়ো’ নামে পরিচিত। সেখানে বুদ্ধ, বিষ্ণু, স্কন্দ ও অন্যান্য দেবতার সঙ্গে গণেশের পূজাও প্রচলিত আছে।[৩৪]

মূর্তিতত্ত্ব

সারাংশ

প্রসঙ্গ

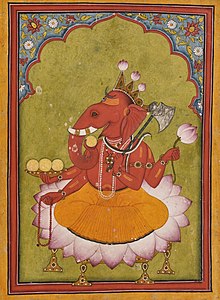

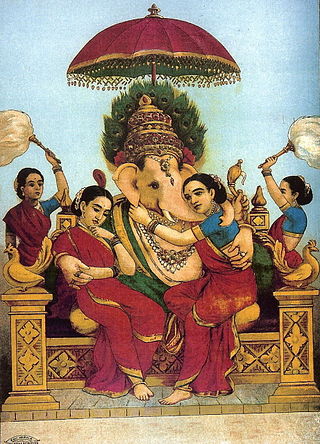

ভারতীয় শিল্পকলায় গণেশ একটি জনপ্রিয় চরিত্র।[৩৫] অন্যান্য দেবদেবীদের তুলনায় গণেশের মূর্তির মধ্যে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্য ও স্বতন্ত্র নিদর্শন বেশি দেখা যায়।[৩৬] দণ্ডায়মান, নৃত্যরত, দৈত্যনাশে উদ্যত, শিশুরূপে পরিবারের সঙ্গে ক্রীড়ারত, মাটিতে বা সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় অথবা বিভিন্ন ধরনের আধুনিক অবস্থানে তাকে চিত্রিত করা হয়।

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গণেশের মূর্তি নির্মাণ প্রাধান্য লাভ করেছিল।[৩৭] গাণপত্য সম্প্রদায়ে একজন স্বাধীন দেবতা রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খ্রিস্টীয় ৯০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে যে সব গণেশ মূর্তি নির্মিত হয়েছিল, সেগুলি ছিল ১৩শ শতাব্দীতে নির্মিত গণেশ ভাস্কর্যের আদর্শস্থানীয়। গণেশের কয়েকটি সাধারণ ভাস্কর্য বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পল মার্টিন-ডাবোস্ট খ্রিস্টীয় ৯৭৩ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ের একটি প্রায় অনুরূপ মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৮] প্রতাপাদিত্য পালও খ্রিস্টীয় ১২শ শতাব্দীর আর একটি অনুরূপ মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৯] গণেশের মাথাটি হাতির এবং তার উদরটি স্ফীত। এই মূর্তিতে গণেশের চারটি হাত দেখা যায়। গণেশের চতুর্ভূজ মূর্তিই সর্বাধিক পরিচিত। নিচের ডান হাতে তিনি নিজের একটি ভাঙা দাঁত (তার হস্তীমুণ্ডের বাইরের দাঁত) ধরে থাকেন। নিচের বাঁ হাতে থাকে একটি মিষ্টান্ন। এটি তিনি নিজের শুঁড় দিয়ে স্পর্শ করে থাকেন। গণেশের প্রাচীন মূর্তিগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, শুঁড়টি বাঁ দিকে বাঁকানো থাকে, যাতে গণেশ তার নিচের বাঁ হাতের মিষ্টান্নটি আস্বাদন করছেন, সেটি বোঝা যায়।[৪০] ইলোরা গুহাসমূহে খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীর একটি প্রাচীনতর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এই মূর্তিতে গণেশের উপরিউক্ত রূপটি চিত্রিত হয়েছে।[৪১] তবে এই মূর্তিতে তার অন্য দুটি হাতের চিত্রণ অস্পষ্ট। সাধারণ মূর্তিগুলিতে দেখা যায়, গণেশ উপরের একটি হাতে একটি কুঠার বা অঙ্কুশ ধরে আছেন এবং অপর হাতে ধরে আছেন একটি পাশ (ফাঁস)। অল্প কয়েকটি মূর্তিতে দেখা যায়, তার হাতে রয়েছে একটি নরমুণ্ড।[৪২]

এই প্রাচীন মূর্তিতত্ত্বগত উপাদানগুলির প্রভাব গণেশের আধুনিক মূর্তিগুলির মধ্যেও দেখা যায়। একটি আধুনিক মূর্তিতে শুধু দেখা যায়, গণেশের নিচের ডান হাতটিতে ভাঙা দাঁত নেই। বরং সেটি দর্শক বা ভক্তের উদ্দেশ্যে অভয়দানকারী ভঙ্গিতে (অভয় মুদ্রা) প্রদর্শিত হচ্ছে।[৪৩] গণেশের নৃত্যরত মূর্তিটিও বেশ জনপ্রিয়। এই মূর্তিতেও তার হাতগুলির অবস্থান ও অন্যান্য গুণাবলি অনুরূপ। [৪৪]

বিবর্তন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

‘গণপতি’র প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীনতম হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে। দুটি ঋক মন্ত্রে ‘গণানাম গণপতিম হবামহে...’ [৪৫] ও ‘বিষু সীদা গণপতে...’[৪৬] বাক্যবন্ধগুলি বৈদিক গণপতির একটি ধারণা দেয়। যদিও এই গণপতি ও বর্তমান কালে পূজ্য পৌরাণিক গণপতি এক নয়। তবে একথা অনেকেই স্বীকার করেন বেদোত্তর যুগে ঋগ্বেদের ‘গণপতি-ব্রহ্মণস্পতি’ থেকেই পৌরাণিক ‘গজবদন-গণেশ-বিঘ্নেশ্বর’-এর ধারণাটি বিবর্তিত হয়েছে।[৪৭]

ঋগ্বৈদিক গণপতির অপর নাম ছিল 'বৃহস্পতি' বা 'বাচস্পতি'। তিনি জ্যোতির্ময় দেবতা। তার গাত্রবর্ণ রক্তিমাভ-স্বর্ণালি। অঙ্কুশ বা কুঠার তার অস্ত্র। তার আশিষ ভিন্ন কোনও ধর্মীয় সিদ্ধি সম্ভব নয় বলে মনে করা হত। তিনি সর্বদা ‘গণ’ নামে একটি নৃত্যগীতকারী দলের সঙ্গে বিরাজমান ও দেবতাদের রক্ষকরূপে কল্পিত হতেন। [৪৮]

অন্যমতে, ভারতের আদিম অধিবাসীদের পূজিত হস্তিদেবতা ও লম্বোদর যক্ষের মিশ্রণে গণেশ কল্পনার উদ্ভব। অথবা এমনও হতে পারে গণেশ সম্পূর্ণ অনার্য দেবতা, পরে যাঁর আর্যীকরণ ঘটে। গণেশের বাহন ইঁদুর এই আদিম কোনও সংস্কারের প্রতীক। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী কোনও সময়ের লেখা বৌধায়ণ ধর্মসূত্রে গণেশের উল্লেখ নেই। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কালিদাস, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারবি, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে পঞ্চতন্ত্র বা ভরত নাট্যশাস্ত্রও গণেশের সাক্ষ্য দেয় না। গুপ্ত যুগের শেষভাগে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকেই এঁর একক পূজা প্রচলিত হয়।

'মানবগৃহ্যসূত্র' ও 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি'-তে শাল, কটঙ্কট, উষ্মিত, কুষ্মাণ্ড রাজপুত্র ও দেবযজন ইত্যাদিকেও বিনায়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতে এঁরাই বিনায়ক। এঁদের কাজ বিঘ্ন উৎপাদন করা। এই সব বিনায়ক মিলে পরে বিঘ্নরাজ গণপতির রূপ নেয়। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনুসারে একজন বিনায়ক অম্বিকার পুত্র। এখানেই গণেশকে প্রথমবার দুর্গার সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়। বহু পুরাণে তাকে স্বয়ম্ভূ বলা হয়েছে। আবার স্কন্দের গণ বা পার্ষদদের অনেকে পশুপাখির মুখবিশিষ্ট। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের 'ভূমারা'তে এই ধরনের বহু গণের উল্লেখ পাওয়া যায়। গণেশ অর্থাৎ গণ-ঈশের হস্তিমুখের এও এক কারণ হতে পারে। আবার কোনও কোনও মতে যক্ষ ও নাগদেবতা মিলে গণেশ। হাতির মাথাযুক্ত যক্ষ পুরাণে বর্ণিত। এছাড়া যক্ষরাও লম্বোদর।

'যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা'-য় বিনায়ক ও গণপতির পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে রচিত ললিত মাধব-এও গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। [৪৯]

পৌরাণিক উপাখ্যান

সারাংশ

প্রসঙ্গ

গণেশ পৌরাণিক হিন্দুধর্মে সর্বাগ্রে পূজ্য ও সেই কারণে অন্যতম প্রধান দেবতা। স্বাভাবিক কারণেই তার সম্পর্কে প্রচলিত নানা আখ্যান-উপাখ্যান বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে। গণেশ সম্পর্কিত যে কাহিনিটি পুরাণ ও উপকথায় সর্বাধিক চর্চিত সেটি হল গণেশের ‘গজানন’ হবার কারণ। বলাই বাহুল্য, পুরাণের স্বাভাবিক চরিত্র অনুসারে এক একটি পুরাণে এই প্রসঙ্গে এক এক রকমের ভাষ্য পাওয়া যায়। এমনকি একই পুরাণে পরস্পর-বিরোধী দুটি মতও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও গণেশের পিতৃমাতৃভক্তি ও বিবাহ সম্পর্কিত নানা কাহিনিও বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

জন্মকথা

- শিবপুরাণ – শিবপুরাণে উল্লিখিত উপাখ্যান অনুসারে, পার্বতী একদিন নন্দীকে দ্বারী নিযুক্ত করে স্নান করতে যান। এমন সময় শিব সেখানে উপস্থিত হলে, তিনি নন্দীকে তিরস্কার করে পার্বতীর স্নানাগারে প্রবেশ করেন। এতে পার্বতী অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হন। অবশেষে সখী জয়া ও বিজয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি জল থেকে পাঁক তুলে একটি সুন্দর পুত্রের মূর্তি নির্মাণ করেন ও সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে নিজের বিশ্বস্ত অনুচর নিয়োগ করেন। এরপর একদিন এই কুমারকে দ্বারী নিয়োগ করে পার্বতী স্নানে গমন করলে শিব তথায় উপস্থিত হন। কুমার শিবকে যেতে বাধা দেন। এতে প্রথমে প্রমথগণের সঙ্গে তার বিবাদ ও পরে পার্বতীর ইঙ্গিতে যুদ্ধ হয়। প্রমথগণ, বিষ্ণু ও সকল দেবতা এই যুদ্ধে পরাজিত হন। তখন নারদের পরামর্শে বিষ্ণু কুমারকে মোহাচ্ছন্ন করেন ও শিব শূলের দ্বারা তার মস্তক ছিন্ন করেন। এই সংবাদ শুনে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বসৃষ্টি বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হন। নারদ ও দেবগণ তাকে শান্ত করেন। পার্বতী তার পুত্রের পুনর্জীবন দাবি করেন ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেন এই পুত্র সকলের পূজ্য হয়। কিন্তু কুমারের মুণ্ডটি তখন আর পাওয়া যায় না। শিব তখন প্রমথগণকে উত্তরমুখে প্রেরণ করেন এবং যাকে প্রথমে দেখা যাবে তারই মস্তক নিয়ে আসতে বলেন। তারা একটি একদন্ত হস্তিমুণ্ড নিয়ে উপস্থিত হন ও দেবগণ এই হস্তিমুণ্ডের সাহায্যেই তাকে জীবিত করেন। অনন্তর শিব তাকে নিজপুত্র রূপে স্বীকার করেন। দেবগণের আশীর্বাদে এই কুমার সকলের পূজ্য হন ও গণেশ নামে আখ্যাত হন।[৫০]

- স্কন্দপুরাণ – স্কন্দপুরাণে গণেশের জন্ম বিষয়ে একাধিক উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই পুরাণের গণেশ খণ্ডে আছে, সিন্দূর নামে এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে প্রবেশ করে গণেশের মস্তক ছিন্ন করে। কিন্তু এতে শিশুটির মৃত্যু ঘটে না, বরং সে মুণ্ডহীন অবস্থাতেই ভূমিষ্ট হয়। জন্মের পরে, নারদ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে গণেশ তাকে ঘটনাটি জানান। নারদ এরপর তাকে এর একটি বিহিত করতে বললে, সে নিজের তেজে গজাসুরের মস্তক ছিন্ন করে নিজের দেহে যুক্ত করে।

স্কন্দপুরাণ-এর ব্রহ্মখণ্ডে আছে, পার্বতী নিজের গাত্রমল থেকে একটি সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ পুতুল নির্মাণ করে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। এরপর পার্বতী তাকে নিজের স্নানাগারের দ্বাররক্ষকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। শিব স্নানাগারে প্রবেশ করতে গেলে বালক-কুমার তাকে বাধা দেন। শিবের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয় ও শিব ত্রিশূলে তার মস্তক ছিন্ন করেন।[৫১] এরপর গজাসুরকে সামনে পেয়ে শিব তার মস্তক ছিন্ন করেন তার মস্তক কুমারের স্কন্ধে যুক্ত করেন।

স্কন্দপুরাণ-এর অর্বুদ খণ্ডে বলা হয়েছে, পার্বতী গাত্রমল দিয়ে একটি মুণ্ডহীন পুতুল তৈরি করেন। তারপর স্কন্দকে বলেন, পুতুলটির মাথা তৈরির জন্য একতাল কাদা আনতে; এই পুতুল হবে তার ভাই। স্কন্দ কাদা না পেয়ে একটি হাতির মাথা কেটে আনেন। পার্বতী আপত্তি করলেও দৈবযোগে এই মুণ্ডটিই পুতুলের স্কন্ধে যুক্ত হয়। এরপর শক্তিরূপিনী পার্বতী পুতুলটির জীবনদান করেন। গজমুণ্ডযুক্ত পুতুলের দেহে এক বিশেষ নায়কের ভাব ফুটে ওঠে। এই কারণে শিবের বরে ইনি ‘মহাবিনায়ক’ নামে পরিচিত হন। শিব বলেন, এই কুমার গণাধিপতি হবে ও সকল কাজের আগে এঁর পূজা না করলে কার্যসিদ্ধি হবে না। স্কন্দ এঁকে অস্ত্র কুঠার দান করেন, পার্বতী দেন মোদকপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ভোজনপাত্র। মোদকের গন্ধে ইঁদুর এঁর বাহন হয়। - বৃহদ্ধর্মপুরাণ – বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে, পার্বতী পুত্রলাভে ইচ্ছুক হলে শিব অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অগত্যা পার্বতীর পীড়াপীড়িতে শিব পার্বতীর বস্ত্র টেনে সেটিকেই পুত্রজ্ঞানে চুম্বন করতে বলেন।[৫২] পার্বতী সেই বস্ত্রকে পুত্রের আকার দিয়ে কোলে নিতেই সেটি জীবিত হয়ে ওঠে। তখন শিব পুত্রকে কোলে নিয়ে বলেন, এই পুত্র স্বল্পায়ু। উত্তরদিকে মাথা করে শায়িত এই শিশুর মস্তকও তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হয়ে যায়। পার্বতী শোকাকুল হন। এমন সময় দৈববাণী হয় যে উত্তরদিকে মাথা করে শুয়ে আছে এমন কারোর মাথা এনে জুড়ে দিলে তবেই এই পুত্র বাঁচবে। পার্বতী তখন নন্দীকে মস্তকের সন্ধানে পাঠান। নন্দী ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মাথা কেটে আনেন। দেবতারা বাধা দিয়েও ব্যর্থ হন। এই মাথাটি জুড়ে শিব পুত্রকে জীবিত করেন। শিবের বরে, ইন্দ্র ঐরাবতকে সমুদ্রে ফেলে দিলে সে আবার মস্তক প্রাপ্ত হয়।

- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ – ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পার্বতী অনুরূপ একটি পুত্রকামনা করেন। কৃষ্ণও তাকে ইচ্ছাপূরণের বর দেন। এরপর একদিন যখন শিব-পার্বতী স্বগৃহে ক্রীড়ারত ছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ভিক্ষা চাইতে আসেন। পার্বতী তাকে ভিক্ষা দিতে গেলে শিবের বীর্য পতিত হয় ও কৃষ্ণ শিশুর বেশে পালঙ্কে আবির্ভূত হন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হন। পার্বতী তখন পালঙ্কে ‘শতচন্দ্রসমপ্রভম্’ এক শিশুকে শয্যায় দেখতে পেয়ে আনন্দিত হন। এরপর দেবতা ও ঋষিগণ কুমারকে দেখতে শিবের ভবনে আসেন। আসেন শনি দেবও। শনি নিজের কুদৃষ্টির কথা পার্বতীকে জানান। পার্বতী তবু তাকে পীড়াপীড়ি করলে তিনি কুমারকে দেখতে সম্মত হন। কিন্তু শনি সভয়ে বাঁ-চোখের কোণ দিয়ে কুমারকে দেখামাত্র তার মস্তক ছিন্ন হয়ে বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণের দেহে গিয়ে মেশে। পার্বতী শোকে মুর্ছিত হয়ে পড়েন। তখন বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণ করে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে এসে উত্তরদিকে মাথা করে শুয়ে থাকা এক হাতিকে দেখেন। তার মস্তক ছিন্ন করলে হস্তিনী ও তার শাবকেরা কাঁদতে কাঁদতে বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন। তখন বিষ্ণু ঐ মুণ্ডটি থেকে দুটি মুণ্ড তৈরি করে একটি হাতির স্কন্ধে ও অপরটি গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করে উভয়কেই জীবিত করেন।[৫৩] শিবের অনুগ্রহে গণেশ সকল দেবতার অগ্রে পূজিত হবার অধিকার প্রাপ্ত হন। পার্বতী ও শিবের বরে গণেশ গণাধিপতি, বিঘ্নেশ্বর ও সর্বসিদ্ধিদাতা হন। এরপর কার্তিকেয়কে সেনাপতির পদে নিয়োগ করতে গিয়ে ইন্দ্রের হাত স্তম্ভিত হয়ে যায়। তিনি শিবকে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, গণেশকে আগে পূজা না করার জন্যই এমন হয়েছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লিখিত আরেকটি মতে, মালী ও সুমালী নামে দুই শিবভক্ত সূর্যকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করেন। এতে সূর্য অচৈতন্য হয়ে পড়লে বিশ্ব অন্ধকার হয়ে যায়। সূর্যের পিতা কশ্যপ শিবকে অভিশাপ দেন যে শিবের পুত্রে মাথাও খসে যাবে। এই জন্য গণেশ মুণ্ডহীন হন ও ইন্দ্রে ঐরাবতের মাথা এনে তার মস্তকে জুড়ে দেওয়া হয়। - পদ্মপুরাণ – পদ্মপুরাণ মতে, হরপার্বতী ঐরাবতের বেশে বনে বিহার করছিলেন, তাদের সেই মিলনের ফলে গজমুণ্ড গণেশের জন্ম হয়।

- লিঙ্গপুরাণ – লিঙ্গপুরাণ মতে, দেবগণ শিবের নিকট উপস্থিত হন ও ব্রহ্মা অসুরদের হাত থেকে নিরাপত্তা চান। শিব তখন নিজ দেহ থেকে গণেশের জন্ম দেন। [৫৪]

- বরাহপুরাণ – বরাহপুরাণ মতে, দেব ও ঋষিগণ রুদ্রের নিকটে বিঘ্নোপসারণকারী এক নতুন দেবতা চাইলে হাস্যময় শিবের সম্মুখস্থ আকাশে শিবের গণ-যুক্ত একটি কুমারের জন্ম হল। এই শিশুর রূপে দেবগণ, এমনকি স্বয়ং পার্বতী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু শিব ক্রুদ্ধ হলেন ও অভিশাপ দিলেন যে এই কুমারের গজমুখ, লম্বোদর ও নাগ উপবীত হবে। এই ক্রুদ্ধ হবার সময় শিবের পদনিঃসৃত ঘাম থেকে অসংখ্য গজমুখ বিনায়ক গণ জন্ম নিলেন। কুমার গণেশ হলেন এঁদের অধিপতি।[৫৫] এখানে কুমার গণেশ ও গণেরা বিঘ্নকর ও গজাস্য বলে উল্লিখিত।

- দেবীপুরাণ – দেবীপুরাণ মতে, শিবের রাজসিক ভাব দেখা দিলে তার দুই হাত ঘামতে থাকে এবং সেই ঘাম থেকে গজাননের জন্ম হয়।

- মৎসপুরাণ – মৎস্যপুরাণ মতে, পার্বতী চূর্ণক বা বেসম দিয়ে নিজের গাত্রমার্জনা করছিলেন। সেই সময় এই চূর্ণক দিয়ে একটি গজানন মূর্তি নির্মাণ করে তা গঙ্গাজলে ফেলে দেন। পুতুলটি বিরাট হয়ে পৃথিবী পূর্ণ করতে উদ্যত হলে পার্বতী ও গঙ্গা একে পুত্র সম্বোধন করেন ও ব্রহ্মা একে গণাধিপতি করে দেন।

- বামনপুরাণ – বামনপুরাণ মতে, পার্বতী স্নানের সময় নিজের গাত্রমল দিয়ে চতুর্ভূজ গজানন মূর্তি নির্মাণ করলে মহাদেব তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বলেন, যেহেতু “ময়া নায়কেন বিনা জাতঃ পুত্রকঃ” (আমাকে ছাড়াই পুত্রের জন্ম হয়েছে) সেহেতু এ বিনায়ক নামে প্রসিদ্ধ হবে এবং বিঘ্ননাশকারী হবে।

অন্যান্য উপাখ্যান

- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ – ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী, পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে কৈলাসে শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে, দ্বাররক্ষক গণেশ তাকে বাধা দেন। ফলে উভয়ের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। পরশুরাম কুঠারের আঘাতে গণেশের একটি দাঁত সমূলে উৎপাটিত করেন।

- শিবপুরাণ – শিবপুরাণ অনুসারে, গণেশ ও কার্তিক বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। তখন স্থির হয়, উভয়ের মধ্যে যে আগে বিশ্বপরিক্রমা করে আসতে পারবে তার বিবাহ আগে হবে। কার্তিকেয় ময়ূরে আরোহণ করে বিশ্বপরিক্রমায় বের হন; কিন্তু গণেশ শিব ও পার্বতীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বলেন, শাস্ত্রমতে তিনি শতবার বিশ্বপরিক্রমা করলেন। এরপর বিশ্বরূপের দুই কন্যা সিদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে গণেশের বিবাহ হয়। সিদ্ধির পুত্র হয় লক্ষ্য ও বুদ্ধির পুত্র লাভ। কার্তিক নারদের কাছ থেকে বিবাহের সংবাদ পেয়ে ফিরে আসেন ও মনের দুঃখে ক্রৌঞ্চ পর্বতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। অন্য একটি মতে, তুলসী নামে এক নারী গণেশকে বিবাহ করতে চাইলে ব্রহ্মচর্যব্রতী গণেশ অসম্মত হন। তিনি তুলসীর চিত্ত বৈকল্যের জন্য তাকে শাপ দেন দানবপত্নী হওয়ার। তুলসীও তাকে শাপ দেন। ফলে পুষ্টি নামে এক নারীকে গণেশ বিবাহ করতে বাধ্য হন।

- তন্ত্র – তন্ত্রমতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী গণেশের স্ত্রী। এছাড়াও তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, সুভোগদা, কামরূপিনী, উগ্রা, তেজোবতী, সত্যা ও বিঘ্ননাশিনী নামে তার নয়জন শক্তির কথাও জানা যায়।

- মহাভারত – মহাভারত মতে, কৌরব ও পাণ্ডবদের মৃত্যু হলে ব্যাস ধ্যানে বসেন। মহাভারতের সমস্ত ঘটনা তার মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। তখন এই সুবিশাল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত লিপিকারের খোঁজে তিনি ব্রহ্মার নিকট যান। ব্রহ্মা তাকে গণেশের কাছে যেতে বলেন। গণেশ মহাভারত লিখতে সম্মত হন বটে, কিন্তু শর্তারোপ করেন, লিখতে লিখতে তার কলম থামতে দেওয়া চলবে না। ব্যাসও পাল্টা শর্তারোপ করেন, কোনও শ্লোকের অর্থ না বুঝে তিনি লিখতে পারবেন না। [৫৬] এইজন্য ব্যাস মহাভারতে ৮৮০০ কূটশ্লোক অন্তর্ভুক্ত করেন, যেন এই শ্লোকগুলির অর্থ অনুধাবন করতে গণেশের বেশকিছুটা সময় লাগে ও সেই অবসরে তিনি আরও কতকগুলি শ্লোক রচনা করে ফেলেন।

গণেশ চতুর্থী

ভাদ্র ও মাঘমাসের শুক্লাচতুর্থীকে গণেশ চতুর্থী বলা হয়। হিন্দু বিশ্বাসে এই দিনটি গণেশের জন্মদিন। গণেশ চতুর্থী সংক্রান্ত একটি কিংবদন্তি হিন্দুসমাজে প্রচলিত, একবার গণেশ চতুর্থীতে প্রতি বাড়িতে মোদক ভক্ষণ করে ভরা পেটে ইঁদুরে চেপে ফিরছিলেন গণেশ। পথে ইঁদুরের সামনে একটি সাপ এসে পড়লে সে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে। এতে গণেশ পড়ে যান ও তার পেট ফেটে সব মোদক রাস্তায় পড়ে যায়। গণেশ উঠে সেগুলি কুড়িয়ে পেটের মধ্যে পুরে পেটের ফাটা জায়গাটি ওই সাপ দিয়ে বেঁধে দেন। আকাশ থেকে চন্দ্র তা দেখে হেসে ফেলেন। তাই গণেশ শাপ দেন যে চতুর্থীর দিন চাঁদ কেউ দেখবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গণেশ অত্যন্ত মোদকপ্রিয় দেবতা। অন্যমতে, এই দিনে শিব গণেশকে লুকিয়ে কার্তিকেয়কে একটি ফল দিয়েছিলেন। চন্দ্র তা দেখে হেসে ফেলেন বলে শিব চন্দ্রকে অভিশাপ দেন।

অবতার

গাণপত্য সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ তথা গণেশ বিষয়ক দুই উপপুরাণ গণেশ পুরাণ ও মুদ্গল পুরাণ-এ পৃথক পৃথকভাবে গণেশের যথাক্রমে চার ও আটটি অবতারের কথা বলা হয়েছে।

- গণেশ পুরাণ – গণেশ পুরাণ-এ উল্লিখিত গণেশের চার অবতার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে অবতীর্ণ হন। এঁরা হলেন –

- মহোৎকট বিনায়ক – ইনি দশভূজ ও রক্তবর্ণ। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় এঁর বাহন হয় হাতি নয় সিংহ। ইনি সত্য যুগে কশ্যপ ও অদিতির সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই কারণে কাশ্যপেয় নামে পরিচিত হন। [৫৭] এই অবতারে তিনি নরান্তক ও দেবান্তক নামে দুই অসুরভ্রাতা ও ধূম্রাক্ষ নামে এক দৈত্যকে বধ করেন।

- ময়ূরেশ্বর – ইনি ষড়ভূজ ও শ্বেতবর্ণ। বাহন ময়ূর। ত্রেতা যুগে শিব ও পার্বতীর পুত্ররূপে এঁর জন্ম। এই অবতারে তিনি সিন্ধু নামে এক দৈত্যকে বধ করেন। অবতারকাল সমাপ্ত হলে ময়ূরটি তিনি তার ভ্রাতা কার্তিকেয়কে দান করেন।

- গজানন – ইনি চতুর্ভুজ ও রক্তবর্ণ। বাহন ইঁদুর। ইনি দ্বাপর যুগে শিব ও পার্বতীর পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সিন্দুর নামে এক দৈত্যকে তিনি এই অবতারে বধ করেন। এই অবতারেই রাজা বরেণ্যর নিকট তিনি গণেশ গীতা প্রকাশ করেন।

- ধূম্রকেতু – দ্বিভূজ অথবা চতুর্ভূজ ও ধূম্রবর্ণ। বাহন নীল ঘোড়া। ইনি কলি যুগের শেষে অবতীর্ণ হবেন ও অনেক দৈত্য বধ করবেন। এই অবতার বিষ্ণুর শেষ অবতার কল্কির অনুসরণে কল্পিত।

- মুদ্গল পুরাণ – মুদ্গল পুরাণ-এ গণেশের আটজন অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়। এঁরা হলেন –

- বক্রতুণ্ড – প্রথম অবতার। এঁকে ব্রহ্মের অংশ ও পরম বলে মনে করা হয়। ইনি সিংহবাহন। এই অবতারের উদ্দেশ্য মাৎসর্যাসুর (অর্থাৎ ঈর্ষা) বধ।

- একদন্ত – ইনি প্রত্যেক ব্যক্তিগত আত্মা ও পরমব্রহ্মের প্রতীক। ইনি মুষিকবাহন। এই অবতারের উদ্দেশ্য মদাসুর (অর্থাৎ, অহং) বধ।

- মহোদর – ইনি বক্রতুণ্ড ও একদন্তের সম্মিলিত রূপ। ব্রহ্মের প্রজ্ঞার প্রতীক। মোহাসুর (অর্থাৎ সংশয়) বধ এই অবতারের উদ্দেশ্য। ইনিও মুষিকবাহন।

- গজবক্ত্র বা গজানন – মহোদরের অন্যরূপ। লোভাসুর (অর্থাৎ লোভ) বধ এই অবতারের উদ্দেশ্য।

- লম্বোদর – ব্রহ্মের শক্তির প্রতীক। ইনি মুষিকবাহন। ক্রোধাসুর (অর্থাৎ রাগ) বধ এই অবতারের উদ্দেশ্য।

- বিকট – সূর্যের প্রতীক। জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের প্রকাশ। কামাসুর (অর্থাৎ কামনাবাসনা) বধ এই অবতারের উদ্দেশ্য। ইনি ময়ূরবাহন।

- বিঘ্নরাজ – বিষ্ণুর প্রতীক। ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রকাশ। মমাসুর (অর্থাৎ অহংকার) বধের উদ্দেশ্যে এই অবতার।

- ধূম্রবর্ণ – শিবের প্রতীক। ব্রহ্মের বিনাশ শক্তির প্রকাশ। ইনি অশ্ববাহন। অভিমানাসুর (অর্থাৎ গরিমা) বধের উদ্দেশ্যে এই অবতার।

রূপ ও রূপভেদ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

ভারতীয় শিল্প ও চিত্রকলায় গণেশ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় মূর্তিকল্প। গণেশের নানা রূপের বর্ণনা যেমন পুরাণ ও ইতিহাসে পাওয়া গেছে, তেমনি তার বিচিত্র ও বহুমুখী মূর্তিও ভারতীয় উপমহাদেশে, এমনকি উপমহাদেশের বাইরেও নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মূর্তিগুলি বিচিত্র ভাবে রঞ্জিত। কোথাও তিনি দণ্ডায়মান, কোথাও নৃত্যরত, কোথাও তিনি অসুরবধকারী বীর যুবা, কোথাও বা শিশুপুত্র বেশে মাতাপিতার ক্রোড়ে ক্রীড়ারত, আবার কোথাও নিছক পূজাভিলাষী হয়ে উপবিষ্ট। জানা যায়, গণেশের মূর্তি প্রথম নির্মিত হয়েছিল শ্রীলঙ্কায় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গণেশের মূর্তি নির্মিত হতে শুরু করে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেই গণেশ এক লোকপূজ্য দেবতার আসন লাভ করেন ও তার বহু মূর্তি নির্মিত হতে শুরু করে।

রূপ

ভারতীয় শিল্পকলায় প্রথম থেকেই গণেশ গজানন, একদন্ত ও লম্বোদর। গণেশের ধ্যান, প্রার্থনা ও প্রণাম মন্ত্রেও তার এই রূপেরই কদর বেশি। যেমন –

“খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদ্গন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।

দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।।” (গণেশধ্যানম্)

অর্থাৎ, “যিনি খর্বাকৃতি, স্থূলশরীর, লম্বোদর, গজেন্দ্রবদন অথচ সুন্দর; বদন হইতে নিঃসৃত মদগন্ধে প্রলুব্ধ ভ্রমরসমূহের দ্বারা যাঁহার গণ্ডস্থল ব্যাকুলিত; যিনি দন্তাঘাতে শত্রুর দেহ বিদারিত করিয়া তাহার দন্ত দ্বারা নিজ দেহে সিন্দূরের শোভা ধারণ করিয়াছেন; সেই পার্বতীপুত্র সিদ্ধিদাতা ও কামদাতা গণপতিকে বন্দনা করি।” [৫৮]

গণেশের প্রণামমন্ত্রেও দেখা যায় –

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননং।

বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।। (গণেশপ্রণামঃ)

অর্থাৎ, “যিনি একদন্ত, মহাকায়, লম্বোদর, গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী সেই হেরম্বদেবকে আমি প্রণাম করি।” [৫৮]

গণেশের প্রার্থনা মন্ত্রটি ততোধিক সুলিখিত –

দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।

বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ।। (গণেশপ্রার্থনা)

অর্থাৎ, “দেবরাজ ইন্দ্রের মস্তকে বিরাজিত মন্দারপুষ্পের পরাগসমূহের দ্বারা রক্তিম হেরম্বের পাদপদ্মের রেণুসমূহ আমার বিঘ্নহরণ করুক।” [৫৮]

গণেশের প্রথম দিকের মূর্তিগুলিতে দেখা যায়, গণেশ তার ভগ্ন দাঁতটি স্বহস্তে ধরে আছেন। গণেশ লম্বোদর গুপ্তযুগ থেকেই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, তার উদরে সমগ্র জগৎসংসারের অবস্থান বলেই তিনি লম্বোদর। [৫৯] গণেশের হস্তসংখ্যা ও অস্ত্র নিয়ে নানা মতদ্বৈধ দেখা যায়। সচরাচর গণেশের চতুর্ভূজ মূর্তি অধিক পূজিত হলেও স্থানবিশেষে দ্বিভূজ থেকে ষড়ভূজ গণেশও দেখা যায়। গণেশের হাতে সাধারণভাবে পাশ-অঙ্কুশ, বরাভয় ও মোদকই দেখা যায়। তবে বাঙালি বিশ্বাসে গণেশ বিষ্ণুর মতো শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এ কথিত পার্বতীর কৃষ্ণরূপী পুত্রলাভের উপাখ্যানটি স্মর্তব্য। গণেশের বাহন মুষিক বা ইঁদুর। ইঁদুর ধর্মের অবতার; মহাবল ও পূজাসিদ্ধির অনুকূল। অন্যমতে, সংস্কৃত মুষিক শব্দটি ‘মুশ’ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ চুরি করা। মনে করা হয়, গণেশের পদতলে ইঁদুর, গণেশ কর্তৃক বিঘ্নবিজয়ের প্রতীকমাত্র। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে পৃথিবী গণেশকে মুষিক বাহন দিয়েছিলেন।

রূপভেদ

ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বিভিন্ন শাস্ত্রে গণেশের এই সাধারণ রূপের বহু রূপভেদও দৃষ্ট হয়। এই সকল রূপভেদের মূর্তি অনুসারে ধ্যান ও পূজাবিধি ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, গুপ্তযুগে প্রাপ্ত কয়েকটি গণেশমূর্তি অষ্টভূজ থেকে দশভূজ। আবার তন্ত্রগ্রন্থ তন্ত্রসার, কাশ্মীরে, নেপালে ও আফগানিস্তানে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণেশের বাহন সিংহ। এদিকে প্রসন্ন গণেশ সাধারণ রূপেই বিরাজমান। কিন্তু প্রাণতোষিনী তন্ত্র-এ উল্লিখিত চৌরগণেশ সাধনার ফল চুরি করেন। বিঘ্নগণেশ বিঘ্ন ঘটান। লক্ষ্মীগণেশ লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করে থাকেন।

- মহাগণপতি – মহাগণপতি গণেশের একটি তান্ত্রিক রূপ। এঁর সঙ্গে শক্তি বিরাজমান এবং পরস্পর পরস্পরের উপস্থ স্পর্শ করে আছেন। এই মূর্তি শক্তিগণপতি বা বিরিগণপতির মতো আদিরসাশ্রিত।

- হেরম্ব-গণপতি – হেরম্ব-গণপতি তন্ত্রসার-এ উল্লেখিত। তিনি পঞ্চানন। মধ্যের মাথাটি আকাশের দিকে ঊর্ধ্বমুখ। হাতে বর, অভয় , মোদক, নিজদন্ত, টাঙ্গি, মুণ্ডমালা, মুদগর, অঙ্কুশ ও ত্রিশূল। হেরম্ব শব্দের অর্থ দীন পালক। বাহন সিংহ। যদিও নেপালে হেরম্ব-গণপতির বাহন ইঁদুরই।

- নৃত্যগণেশ – নৃত্যগণেশ আটহাতে নৃত্যরত। তার হাতে অস্ত্র নেই। তিনি নাচের মুদ্রা দেখাচ্ছেন।

- বিনায়ক গণেশ – বিনায়ক গণেশের উল্লেখ আছে অগ্নিপুরাণ গ্রন্থে। এই গণেশের পাঁচটি বিশিষ্ট রূপ – চিন্তামণি বিনায়ক, কপর্দী বিনায়ক, আশা বিনায়ক, গজবিনায়ক ও সিদ্ধিবিনায়ক। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনুসারে বিনায়ক একজনই, এবং তিনি অম্বিকাপুত্র।

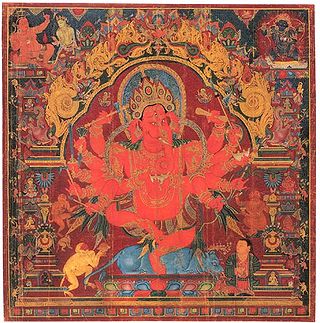

- বৌদ্ধ গণেশ – বৌদ্ধ গণেশের উল্লেখ মেলে বৌদ্ধ সাধনমালা-তে। তিনি দ্বাদশভূজ। তার একটি হাতে রক্তপূর্ণ কপাল, আরেক হাতে শুষ্ক মাংসপূর্ণ কপাল।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে মির্মিত শ্রীলঙ্কার মিহিনটালে প্রাপ্ত শিলাফলকে গুড়ি মারা গজমুণ্ড ও রদবিশিষ্ট মূর্তিটিকে গণেশের প্রাচীনতম শিল্পরূপ বলে মনে করা হয়। উত্তর প্রদেশের ফররুখবাদ জেলায় প্রাপ্ত আনুমানিক চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত দ্বিভূজ একটি গণেশ শিলামূর্তিতে দেখা যায় দেবতার বাম হস্তে মোদকভাণ্ড ও তিনি শুঁড় দিয়ে মোদক ভক্ষণ করছেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে নির্মিত মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরি গুহাগাত্রে, ভূমারা ও উত্তরপ্রদেশের ভিতরগাঁও মন্দিরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে মোদকভক্ষণরত গণেশ মূর্তি দেখা যায়। এর মধ্যে উদয়গিরির মূর্তিটি উর্ধ্বলিঙ্গ বলে মনে করা হয়। এই মূর্তিগুলি তিনপ্রকার – উপবিষ্ট, নৃত্যরত ও দণ্ডায়মান। এর মধ্যে উপবিষ্ট মূর্তির সংখ্যাই সর্বাধিক। নৃত্যরত মূর্তিতে দেখা যায় গণেশ বাহনের উপর নাচছেন। এখানে তিনি গজমুণ্ড, ত্রিনয়ন, খর্বাকার, লম্বোদর, চতুর্ভূজ বা ষড়ভূজ বা অষ্টভূজ বা দশভূজ। দ্বিভূজ মূর্তি সংখ্যায় কম। বৌদ্ধ ও জৈনরাও গণেশের এই মূর্তি পূজা করতেন বলে জানা যায়।

প্রথম দিকের গণেশ মূর্তিগুলি দ্বিভূজ ও উপবিষ্ট। হাতে কুঠার ও মোদক। দেবতা গজানন, একদন্ত ও লম্বোদর। কয়েকটি মূর্তিতে চতুর্ভূজ গণেশও দেখা যায়। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থ অনুসারে, গণেশ দ্বিভূজ এবং এখানেও তার হাতে মূলক। এই মূলক হাতির খাদ্য বলে উল্লিখিত হয়েছে। অমরকোষ গ্রন্থে গণেশ একদন্ত। অংশুমৎভেদাগম, কালিকাগম ও বিষ্ণুধর্মোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থে গণেশ চতুর্ভূজ এবং তার হাতে নিজ দন্ত, কপিত্থ মোদক, পাশ-অঙ্কুশ, নাগ, অক্ষসূত্র, পদ্ম ইত্যাদি দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থের উত্তরকালের সংস্করণগুলিতে দেখা যায় গণেশের বাহন মুষিক ও স্ত্রী ভারতী (সরস্বতী), শ্রী (লক্ষ্মী), বিঘ্নেশ্বরী, বুদ্ধি ও কুবুদ্ধি। এছাড়াও এই গ্রন্থগুলিতে গণেশের অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্যও দৃষ্ট হয়। যেমন – তিনি ত্রিনয়ন, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত ও নাগযজ্ঞোপবীতধারী। তার মূর্তি আভঙ্গ বা সমভঙ্গ।

বিগ্রহ রূপেও গণেশের নানা মূর্তি প্রচলিত ছিল। এই সব মূর্তি সবই গুপ্তোত্তর যুগে নির্মিত হয়নি। গুপ্তযুগের প্রথম দিকে মথুরাতে প্রাপ্ত বেলেমাটির গণপতি ও ভিতরগাঁও-এর ইষ্টকনির্মিত মন্দিরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির গণপতির মূর্তিটি গণেশ মূর্তির বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যবহন করছে। উল্লেখ্য মথুরায় গণেশমূর্তিতে ইঁদুরের উপস্থিতি দেখা যায় না এবং ভিতরগাঁওতেও ঠিক দেবতার আকারে গণেশ চিত্রিত হননি, সেখানে তিনি উড্ডীয়মান। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভূমারা শিবমন্দিরে প্রাপ্ত গণেশ মূর্তি গণেশ-বিবর্তনের শেষ নিদর্শন। প্রথম যুগের মূর্তিগুলি নগ্ন ও দণ্ডায়মান। এগুলিকে দেখে দেবতা বলে বোধ হয় না। এছাড়া গুপ্তযুগের প্রথম ভাগে ভিলসা উদয়গিরির চন্দ্রগুপ্ত গুহায় গণেশের যে উৎকীর্ণ চিত্রটি পাওয়া যায়, সেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই মূর্তি অনুসারে গণেশ পর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট, বাম হাতে তার মোদকভাণ্ড ও ইঁদুর অনুপস্থিত। উপবিষ্ট গণেশ মূর্তি প্রথম ও শেষ গুপ্তযুগে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আরেক ধরনের গণেশ মূর্তির সন্ধান মেলে ওড়িশায়। তিনি নৃত্যগণেশ, অষ্টভূজ, সামনের ডানহাত গজহস্ত, নৃত্যের আবর্ত দেহে সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

পরবর্তীকালে তান্ত্রিকতা ও শক্তিপূজার সঙ্গে গণেশ ধারণা বিশেষ ভাবে জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন তান্ত্রিক গণেশ মূর্তিতে শক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেতে থাকে। যেমন – শক্তিগণেশ, লক্ষ্মীগণেশ (লক্ষ্মীগণেশের লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের দেবী নন), উচ্ছিষ্টগণেশ ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যে উচ্ছিষ্টগণেশের কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলি বামাচারে পূজিত। জব্বলপুরের কাছে গজমুণ্ডবিশিষ্ট একটি দেবীমূর্তিও পাওয়া গেছে। সম্ভবত ইনি তন্ত্রোল্লিখিত গণেশ-পত্নী গণেশানী।

বহির্ভারতে গণেশ

ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশে গণেশের মূর্তি পাওয়া যায়। আনামে প্রাপ্ত মূর্তি দ্বিভূজ ও মোদকভক্ষণরত। হাতে মোদকভাণ্ড ছাড়াও কুঠার, অক্ষমালা, মূলদন্তক, অঙ্কুশ, পাশ, দণ্ড, শূল, সর্প, ধনু ও শরও দেখা যায়। জাভা দ্বীপের বাড়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে নির্মিত একটি মূর্তি নরকপালযুক্ত আসনে উপবিষ্ট ও মাথার জটায় নরকপালধারী। জাভাতে গণেশ চতুর্ভীজ। এই মূর্তিতে তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলের অন্যত্রও গণেশের উপবিষ্ট মূর্তি পাওয়া গেছে। তবে খিচিঙে আবিষ্কৃত মূর্তিটি সবচেয়ে সুন্দর। মধ্যযুগের প্রথমদিকে নির্মিত এই মূর্তিটি চতুর্ভূজ, আভঙ্গ দেহ, কটাক্ষে চতুর ইশারা, নাগযজ্ঞোপবীতধারী, বাহন ইঁদুর। চারহাতের তিনটিতে অক্ষসূত্র, বিষাণ, মোদকভাণ্ড; চতুর্থ হাতটি অস্পষ্ট।

পূজা ও উৎসব

সারাংশ

প্রসঙ্গ

হিন্দুদের সমস্ত ধর্মীয় ও বিভিন্ন সারস্বত অনুষ্ঠানে গণেশ পূজিত হন। এছাড়াও ব্যবসারম্ভের সময় গণেশপূজা আবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, সকল কার্যের পূর্বে গণেশ স্মরণ বা পূজন শুভকর ও মঙ্গলজনক এবং তা করলে কার্যে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে গণেশের একক পূজা প্রচলিত হবার দু-এক শতক পরে গাণপত্য নামে এক গণেশপূজক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ক্রমশ এই সম্প্রদায় ছটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে – মহাগাণপত্য, হরিদ্রাগাণপত্য, উচ্ছিষ্টগাণপত্য, নবনীতগাণপত্য, স্বর্ণগাণপত্য ও সন্তানগাণপত্য। বর্তমানে গাণপত্য সম্প্রদায় অবলুপ্ত এবং গণেশ এক সম্প্রদায়বিহীন বা নন-সেক্টেরিয়ান হিন্দু দেবতা।

মার্গসঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্য বিশেষত ভরতনাট্যমের সূচনায় গণেশ বন্দনার প্রথা প্রচলিত আছে। ‘ওঁ শ্রী গণেশায় নমঃ’ বা ‘ওঁ গাং গণেশায় নমঃ’ গণেশের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ দুটি মন্ত্র। গণেশ পূজার সময় ভক্তগণ মোদক অর্থাৎ লাড্ডু, রক্তবর্ণের পুষ্প, রক্তচন্দন ও দূর্বা ঘাস নিবেদন করে থাকেন।

বাংলায় গণেশ পূজা

বাংলায় গণেশ এক অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। ইনি ঘরে ঘরে পূজিত হন। তবে শুধুমাত্র গণেশের নামে উৎসর্গিত কোনও উৎসব বাংলায় পালিত হয় না। এই অঞ্চলে গণেশের সবচেয়ে বড় উৎসব পয়লা বৈশাখ তারিখে বাংলা নববর্ষের দিন পালিত হয়। প্রত্যেক বাঙালি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এইদিন গণেশ পূজিত হন। কলকাতার কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গণেশ ও লক্ষ্মীর প্রতিমা এবং হালখাতা নিয়ে অনেকে এই দিন সকালে পূজা প্রদান করতে যান। পূজা হয় গঙ্গাতীরে ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মন্দিরেও। দুর্গাপূজার সময় গণেশ বিশেষভাবে পূজিত হন। দুর্গামূর্তির ডানদিকে অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাঁদিকে গণেশের মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা হয়। এছাড়া ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থী তিথিতেও ঘরোয়া গণেশ পূজা বাংলায় প্রচলিত। কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান এই সময় সর্বজনীন গণেশ পূজারও আয়োজন করে থাকেন। এছাড়াও কেউ কেউ কালীপূজার দিন লক্ষ্মী ও গণেশের পূজা করে থাকেন।

মহারাষ্ট্রে গণেশ মহোৎসব

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যে অনুষ্ঠিত গণেশ চতুর্থী গণেশের নামে উৎসর্গিত বৃহত্তম উৎসব। প্রতিবছর অগস্ট মাসের শেষে বা সেপ্টেম্বরের শুরুতে হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্থী তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দশদিন ধরে মহারাষ্ট্রে এই উৎসব চলে। অতঃপর অনন্ত চতুর্দশীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জনের মাধ্যমে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। মহারাষ্ট্রে এই উৎসব পূর্বে ছিল পারিবারিক গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ এক ক্ষুদ্র পর্বমাত্র। ১৮৯৩ সালে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এই উৎসবকে মহারাষ্ট্রের এক জাতীয় উৎসবে পরিণত করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের জাতিভেদের সংকীর্ণতা দূর করে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত করা। তিলকই প্রথম বারোয়ারি মণ্ডপে গণেশ প্রতিমা স্থাপন করেন ও দশদিন বাদে গণেশ বিসর্জনের প্রথার সূচনা করেন। আজও মহারাষ্ট্র ও সন্নিহিত অঞ্চলের লোকজন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে এই উৎসব পালন করে থাকেন। মুম্বাই মহানগরীতে এই উৎসব সর্বাধিক জাঁকজমকের সহিত পালিত হয়।

শাস্ত্র

সারাংশ

প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রধান পাঁচজন দেবতার একজন রূপে স্বীকৃতি পাওয়ার পর কিছু ব্রাহ্মণ গণেশকেই তাদের প্রধান দেবতা রূপে পূজা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এইভাবে গঠিত হল গাণপত্য সম্প্রদায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গেও গণপতিকে কেন্দ্র করে রচিত হল দুটি উপপুরাণ – গণেশ পুরাণ ও মুদ্গল পুরাণ।

গণেশ পুরাণ ও মুদ্গল পুরাণ গ্রন্থদুটির রচনাকাল প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। সাধারণভাবে এই দুই পুরাণের রচনাকাল ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনও সময় বলে মনে করা হয়। সাধারণভাবে গণেশ পুরাণ-কে পূর্ববর্তী ধরা হলেও কোনও কোনও গবেষক এটিকে মুদ্গল পুরাণ-এর পরবর্তী বলে মনে করেন। অপর একটি লোকমান্য শাস্ত্রগ্রন্থ গণপতি অথর্বশীর্ষ খ্রিস্টীয় ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে রচিত হয়েছিল।

- গণেশ পুরাণ – গণেশ পুরাণ গণেশের কাহিনি ও পূজাপদ্ধতি সংক্রান্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপপুরাণদুটির মধ্যে একটি। এই পুরাণ দুটি খণ্ডে বিভক্ত – উপাসনাখণ্ড ও ক্রীড়াখণ্ড বা উত্তরখণ্ড। উপাসনাখণ্ডের অধ্যায়সংখ্যা ৯২; ক্রীড়াখণ্ডের ১৫৫। উপাসনাখণ্ডের ৩৬ অধ্যায়ের একটি স্তোত্র অবলম্বনে প্রসিদ্ধ গণেশ সহস্রনাম স্তোত্রটি রচিত হয়েছিল। আজও দেশের বিভিন্ন গণেশ মন্দিরে এই স্তোত্রটি পঠিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে ক্রীড়াখণ্ডের ১৩৮-৪৮ অধ্যায়গুলি গণেশ গীতা নামে পরিচিত। রাজা বরেণ্য ও গণেশাবতার গজাননের মধ্যে সংলাপের আকারে রচিত এই গণেশ গীতা ভগবদ্গীতার ধারা অনুসরণকারী। কৃষ্ণের আদলেই গণেশকে এখানে ভগবৎতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে দেখা যায়। ক্রীড়াখণ্ডে গণেশের চার অবতারেরও বর্ণনা আছে।

- মুদ্গল পুরাণ – গণেশের কাহিনি সংক্রান্ত দুটি প্রধান উপপুরাণের একটি। এই পুরাণে গণেশের আটটি অবতারের বর্ণনা রয়েছে।

- গণপতি অথর্বশীর্ষ – গণেশ অথর্বশীর্ষ বা গণেশ অথর্বশীর্ষোপনিষদ একটি গণেশ সংক্রান্ত শাস্ত্র ও অপ্রধান উপনিষদ। এর অপর নাম গণপতি উপনিষদ। মহারাষ্ট্রে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। রঞ্জনগাঁও-এর অষ্টবিনায়ক মন্দিরের প্রবেশ তোরণের উপর এই উপনিষদের সমগ্র অংশটি খোদিত। গাণপত্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ছত্রছায়ায় রচিত এই গ্রন্থে গণেশকে সকল দেবতার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং তাকে অপরাপর দেবদেবী ও ওঁ-কারের সঙ্গে একত্রীভূত করে দেখা হয়েছে। এই গ্রন্থ কিছুটা তন্ত্র দ্বারাও প্রভাবিত। সেই কারণে মূলাধার চক্রের সঙ্গেও গণেশের একাত্মতা এখানে লক্ষিত হয়। অন্যদিকে গণপতির বীজমন্ত্র ‘গং’ এই গ্রন্থেই উল্লিখিত। [৬০]

মন্দির

হিন্দু মন্দিরে গণেশের উপস্থিতি দুইভাবে হয়ে থাকে – প্রথমত ‘পরিবার-দেবতা’র ‘পার্শ্বদেবতা’ রূপে; অথবা মন্দিরের প্রধান দেবতা রূপে। পুরাণে কথিত পার্বতীর দ্বাররক্ষক গণেশের স্মরণে, পূজাসিদ্ধির দেবতারূপে মন্দিরদ্বারের উপরে তার মূর্তিও খোদিত হয়ে থাকে। এছাড়াও শুধুমাত্র গণেশের জন্যও অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রের অষ্টবিনায়ক মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। পুণে শহরের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে এই আটটি মন্দিরের একটি ‘মণ্ডল’ গণপতির পবিত্র জগতের প্রতীক। এছাড়া উত্তর ভারতের যে কয়েকটি অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য গণেশ মন্দির আছে সেগুলি হলঃ মহারাষ্ট্র রাজ্যের ওয়াই; মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের উজ্জয়িনী; রাজস্থান রাজ্যের যোধপুর, নাগপুর ও রায়পুর; বিহার রাজ্যের বৈদ্যনাথ; গুজরাত রাজ্যের বরোদা, ধোলাকা ও ভালসাদ; উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বারাণসী শহরের ধূণ্ডিরাজ মন্দির। দক্ষিণ ভারতের গণেশ মন্দিরগুলি হলঃ তামিল নাড়ু রাজ্যের তিরুচিরাপল্লীতে জম্বুকেশ্বর মন্দির, ঐ রাজ্যের রামেশ্বরম ও সুচিন্দ্রমের মন্দির; কর্ণাটক রাজ্যের হাম্পি, কাসারগোড় ও ইডাগুঞ্জি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের ভদ্রাচলমের মন্দির। পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে কোনও উল্লেখযোগ্য গণেশ মন্দির নেই। তবে ভারতের বাইরে নেপাল ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নানান দেশে গণেশ মন্দিরের দেখা মেলে।

বাংলা সাহিত্যে গণেশ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মধ্যযুগীয় ও আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যে গণেশের উপস্থিতি অনেকাংশেই উজ্জ্বল। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে গণেশ বিঘ্ননাশক দেবতা এবং সেই সূত্রে কাব্যের প্রারম্ভে তার বন্দনা আবশ্যকর্তব্য। এছাড়া কৃত্তিবাস ওঝা তার রামায়ণ পদ্যানুবাদে গণেশের জন্মকাহিনিটি অন্তর্গত করেছিলেন। অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্যে গণেশের সেই দেবভূমিকা অনেকটাই খর্ব করা হয়েছে। আজও বিভিন্ন পূজাবার্ষিকীতে ব্যঙ্গকৌতুকমূলক রচনায় গণেশের উপস্থিতি উজ্জ্বল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে গণেশ

বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণে গণেশের জন্মোপাখ্যানের বদলে স্থান পেয়েছিল কার্তিকেয়ের জন্মকথা। কৃত্তিবাস সেই কাহিনি পরিহার করে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণে-এ উল্লিখিত কাহিনির মিশেলে গণেশের জন্মবিষয়ক একটি উপাখ্যান তার রামায়ণে অন্তর্ভুক্ত করেন। কাহিনিটি এইরূপ – রাজা দশরথ শনির ভবনে গমন করলে শনি প্রীত হলেন। কিন্তু তিনি রাজার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই বাক্যালাপ করতে লাগলেন। দশরথ এর কারণ জানতে চাইলে শনি বললেনঃ

কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহা পানে চাই।

দেব দৈত্য নাগ নর হৈয়া যায় ছাই।।

পূর্ব্ব কথা কহি রাজা তাহে দেহ মন।

যেমতে শিবের পুত্র হৈল গজানন।।

গৌরীর সন্তান হলে সকল দেবগণ তাকে দেখতে গেলেন। কিন্তু গেলেন না শনি। এতে গৌরী দূত পাঠিয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন। গৌরীর ইচ্ছায় শনি শুভদৃষ্টেই নবজাতকের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু সেই শিশুর মুণ্ড তাতেই ছাই হয়ে গেল। গৌরী ব্যাথিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কে আমার পুত্রের মাথা নিয়েছে? তখন দেবগণ তাকে শনির কুদৃষ্টির কথা বুঝিয়ে বললেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবী শূল হস্তে শনিকে বধ করতে উদ্যত হলেন। দেবগণ অনেক স্তবস্তুতি করে শান্ত করলেন তাকে। গৌরীর বরেই শনি যার দিকে তাকান তার মুণ্ডহানি হয়। তাই বিনা কারণে শনিকে বধ করার যৌক্তিকতা কোথায়! দেবগণ গৌরীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তার পুত্রকে তারা জীবিত করবেন। ব্রহ্মা তখন পবনদেবকে আদেশ করলেন উত্তর দিকে মাথা করে শুয়ে থাকা কাউকে দেখতে পেলে তার মাথাটি কেটে আনতে। গঙ্গাজল পান করে ইন্দ্রের ঐরাবত উত্তরদিকে মাথা করে ঘুমাচ্ছিল। তার মাথাটিই কেটে আনলেন পবন। গৌরীপুত্র গজানন হলেন। এতে গৌরী কিছু দুঃখিত হলেন। বললেন, সকল দেবতার পুত্র সুদর্শন। তাদের মধ্যে গজাননের কোথায় স্থান হবে! ব্রহ্মা তখন গণেশকে বর দিলেন যে তিনি সকল দেবতার অগ্রে পূজাধিকার পাবেন। তাকে বাদ দিয়ে অন্য দেবতার পূজা করলে পূজা বা কাজ কোনওটিই সিদ্ধ হবে না। অন্যদিকে ঐরাবতের বিহনে ইন্দ্র কাঁদতে শুরু করলে ব্রহ্মা পবনকে পুনরায় আদেশ করলেন পশ্চিম শিয়রে শায়িত কারও মাথা কেটে এনে ঐরাবতের মস্তকে জুড়ে দিতে। পশ্চিম শিয়রে শুয়েছিল একটি সাদা হাতি। তারই মাথা কেটে এনে জুড়ে দেওয়া হল ঐরাবতের দেহে। [৬১]

মঙ্গলকাব্যে গণেশ

মঙ্গলকাব্যের শুরুতেই গণেশ বন্দনার রেওয়াজ দেখা যায়। শাস্ত্রীয় কারণে কোথাও এই নিয়মের ব্যতয় ঘটেনি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদিতে দেখা যায়ঃ

গণপতি দেবের প্রধান

ব্যাস আদি জত কবি তোমার চরণ সেবি

প্রকাশিলা আগম পুরাণ।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মার্জিত রুচির ভাষায় রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যও গণেশ বন্দনা দ্বারা শুরু করেছেনঃ

গণেশায় নমো নমঃ আদি ব্রহ্ম নিরুপম

পরমপুরুষ পরাৎপর।

খর্ব্বস্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর

মহাযোগী পরম সুন্দর।।...

আমি চাহি এই বর শুন প্রভু গণেশ্বর

অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব।

কৃপাবলোকন কর বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর

ইথে পার তবে যে পাইব।।...

আবার ওই কাব্যের ‘হরগৌরীর কোন্দল’ অংশে গণেশকে নিয়ে রঙ্গতামাশা করতেও ছাড়েননি কবি,

বড় পুত্র গজমুখে চারি হাতে খান।

সব গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান।।

ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যা পান ঠাকুর।

তাহার ইন্দুরে করে কাটুর-কুটুর।।

শাক্ত পদাবলিতে গণেশ

শাক্ত পদাবলির আগমনী অংশে গণেশের চিত্রটি বাড়ির আদুরে সন্তানের ছবি। গণেশ-জননীরূপী দুর্গা বাঙালির বিশেষ প্রিয়। দাশরথি রায়ের গানে পাওয়া যায়ঃ

বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে ল’য়ে কোলে।

হেরি গণেশ-জননী-রূপ, রাণী ভাসেন নয়ন-জলে।

ব্রহ্মাদি বালক যার, গিরি-বালিকা সেই তারা।

পদতলে বালক ভানু, বালক চন্দ্রধরা।

বালক ভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে।।

রাণী মনে ভাবেন- উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি,

কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়নযুগলে।

দাশরথি কহিছে, রাণী, দুই তুল্য দরশন

হের, ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্ম-রূপ গজানন,

ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে বসেছে মা বলে।। [৬২]

চিত্রশালা

ভারত ও হিন্দুধর্মের বাইরে

সারাংশ

প্রসঙ্গ

(উপর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে) তিব্বতে গণেশ (মহারাক্ত হিসাবে), নেপাল, থাইল্যান্ড, জাপান ( কঙ্গিতেন হিসাবে ) এবং জাভা।

বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের প্রভাব বিস্তার করে। গণেশকে বিশেষভাবে ব্যবসায়ী ও বণিকরা পূজা করতেন, যারা বাণিজ্যিক উদ্যোগের জন্য ভারতের বাইরে গিয়েছিলেন।[৬৩] আনুমানিক ১০ শতকের পর থেকে, বাণিজ্য গিল্ড গঠন এবং অর্থ সঞ্চালনের পুনরুত্থান সহ বিনিময়ের নতুন নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। এই সময়ে, গণেশ ব্যবসায়ীদের সাথে যুক্ত প্রধান দেবতা হয়ে ওঠেন।[৬৪] প্রাচীনতম শিলালিপিটি বণিক সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত অন্য কোনো দেবতার আগে গণেশকে আহ্বান করে।[৬৫]

হিন্দুরা সামুদ্রিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয় এবং গণেশ সহ তাদের সংস্কৃতিকে তাদের সাথে নিয়ে যায়।[৬৬] প্রায়ই শিব অভয়ারণ্যের পাশে গণেশের মূর্তিগুলি সমগ্র অঞ্চলে পাওয়া যায়। ফিলিপাইন , জাভা , বালি এবং বোর্নিওর হিন্দু শিল্পে গণেশের রূপগুলি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক প্রভাব দেখায়।[৬৭] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তার বার্মা, কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডে পরিবর্তিত আকারে গণেশ পূজা প্রতিষ্ঠা করে। ইন্দোচীনে , হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম পাশাপাশি চর্চা করা হত এবং এই অঞ্চলে গণেশের মূর্তিচিত্রে পারস্পরিক প্রভাব দেখা যায়।[৬৮] থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামের চ্যামসের হিন্দু শ্রেণীর মধ্যে গণেশকে প্রধানত বাধা অপসারণকারী হিসেবে ভাবা হতো।[৬৯]

আজ বৌদ্ধ থাইল্যান্ডে, গণেশকে বাধা দূরকারী, সাফল্যের দেবতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।[৬৯] থাইল্যান্ড গণেশকে প্রধানত শিল্প ও শিক্ষার দেবতা বলে মনে করে। এই বিশ্বাসের সূচনা করেছিলেন চক্রী রাজবংশের রাজা ভজিরাভুধ যিনি ব্যক্তিগতভাবে গণেশের ভক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি নাখোন পথম প্রদেশে তার ব্যক্তিগত প্রাসাদ, সানাম চন্দ্র প্রাসাদে একটি গণেশ মন্দির তৈরি করেছিলেন যেখানে তিনি তার একাডেমিক এবং সাহিত্যকর্মগুলিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। চারুকলা বিভাগের প্রতিষ্ঠার পর গণেশকে শিল্পের দেবতা হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।যেখানে তিনি গণেশকে সীল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আজ, গণেশকে চারুকলা বিভাগের সীলমোহরে এবং থাইল্যান্ডের প্রথম বিশিষ্ট চারুকলা একাডেমির সিলপাকর্ন বিশ্ববিদ্যালয় চিত্রিত করা হয়েছে ।

ইসলামের আগমনের আগে , ভারতের সাথে আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় দেবতার পূজা করা হতো। ৫ম থেকে ৭ম শতাব্দীর ভাস্কর্যগুলির উদাহরণগুলি টিকে আছে, যা থেকে বোঝা যায় যে গণেশের পূজা তখন এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।[৭০]

জৈন ধর্মাবলম্বীরাও গণেশের পূজা করে , যাদের জন্য তিনি সম্পদের দেবতা কুবেরের কিছু কার্যভার গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় ।[৭১] ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে জৈন সম্পর্ক এই ধারণাটিকে সমর্থন করে যে জৈন ধর্ম বাণিজ্যিক সংযোগ এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাবের ফলে গণেশ পূজা গ্রহণ করেছিল।[৭২] প্রাচীনতম জৈন গণেশ মূর্তিটি প্রায় ৯ম শতাব্দীর।[৭৩] ১৫ শতকের একটি জৈন পাঠ্য তার ছবি স্থাপনের পদ্ধতির তালিকা করে।[৭৪] রাজস্থান ও গুজরাটের কিছু জৈন মন্দিরে গণেশের ছবি দেখা যায়।[৭৫]

আরও দেখুন

তথ্যসূত্র

গ্রন্থপঞ্জি

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.