喀什市

中国新疆喀什地区首府,中国最西端城市 来自维基百科,自由的百科全书

喀什市(維吾爾語:قەشقەر,拉丁維文:Qeshqer,古稱「疏勒」),是中國最西端的城市,為國家歷史文化名城之一。位於新疆維吾爾自治區西南部喀什地區,帕米爾高原和塔里木盆地的交接處。喀什市數個世紀以來一直是新疆南部的第一大城,是天山以南地區的政治、經濟、文化、交通和軍事中心。在中亞地區,喀什也是一座地位非常重要的城市。它是古代絲綢之路北、中、南線的西端總交匯處,歷來就是中西交通樞紐和商品集散地,貿易非常發達,有「巴扎(市集)王國」之稱,有道是「五口通八國,一路連歐亞」。

| 喀什市 قەشقەر شەھىرى | |

|---|---|

| 縣級市 | |

喀什市中心 | |

喀什市的地理位置 | |

| 座標:39°28′05″N 75°59′38″E | |

| 國家 | 中華人民共和國 |

| 隸屬行政區 | 新疆維吾爾自治區喀什地區 |

| 語源 | 維譯:玉石般的地方 |

| 政府駐地 | 吾斯塘博依街道人民東路 |

| 下級行政區 | |

| 政府 | |

| • 市長 | 偉力·阿西木 |

| • 市委書記 | 藥寧 |

| 面積 | |

| • 總計 | 1,003.39 平方公里(387.41 平方英里) |

| 人口(2020年)[1] | |

| • 常住 | 782,662人 |

| • 密度 | 780人/平方公里(2,020人/平方英里) |

| • 城鎮 | 392,730人 |

| 時區 | 北京時間(UTC+8) |

| 新疆時間(UTC+6) | |

| 郵政編碼 | 844000 |

| 電話區號 | 998 |

| 車輛號牌 | 新Q |

| 行政區劃代碼 | 653101 |

| 網站 | 喀什市政府網 |

名稱

「伽师祇 離」一詞首次於典籍中出現。

喀什的維吾爾語、蒙古語等阿爾泰語言名稱「哈實哈兒」源自印度-伊朗語伽师

注意「維吾爾化」的拼讀並未完全保證母音和諧,因為在本土詞中子音「k̂」是k在結合後母音「a、o、u」時的變體,此處則強行與「ä」相拼。在親緣語言柯爾克孜語和哈薩克語中,「ä」則被「k̂」同化為「a」(قاشقار K̂axk̂ar)。

歷史

| 年 | 城市名 | 政權 | 註釋 |

|---|---|---|---|

| ≈ 前2世紀 | 疏勒 | 疏勒國 | [Note 1] |

| ≈ 前177 | 匈奴 | ||

| 前60 | 西漢 | ||

| 1世紀 | 匈奴、月氏 | ||

| 74 | 東漢 | [Note 2] | |

| 107 | 北匈奴 | [3][4]:23 | |

| 127 | 東漢 | [3][4]:23 | |

| 150 | 貴霜帝國 | [4]:23 | |

| 323 | 龜茲、柔然 | ||

| 384 | 前秦 | ||

| ≈450 | 嚈噠 | [4]:30 | |

| 492 | 鐵勒 | [3] | |

| ≈504 | 嚈噠 | [3] | |

| ≈552 | 突厥汗國 | [3][4]:30 | |

| ≈581 | 西突厥汗國 | [3] | |

| 648 | 唐帝國 | [3] | |

| 651 | 西突厥汗國 | [3] | |

| 657 | 唐帝國 | [3] | |

| 670 | 吐蕃帝國 | [3] | |

| 679 | 唐帝國 | [3] | |

| 686 | 吐蕃帝國 | [3] | |

| 692 | 唐帝國 | [3] | |

| 790 | 吐蕃帝國 | [3] | |

| 791 | 回鶻汗國 葛邏祿熾俟部 |

[3] | |

| 840 | 喀什噶爾 | 喀喇汗國 | |

| 893 | |||

| 1041 | 東喀喇汗國 | ||

| 1134 | 西遼 (喀喇契丹) |

||

| 1215 | |||

| 1218 | 蒙古帝國 | [3] | |

| 1266 | 東察合台汗國 (蒙兀兒斯坦) |

||

| 1348 | 東察合台汗國 (蒙兀兒斯坦) |

[3] | |

| 1387 | |||

| 1392 | 帖木兒王朝 | ||

| 1432 | 察合台汗國 | ||

| 1466 | 杜格拉特 | ||

| 1514 | 葉爾羌汗國 | [3] | |

| 1697 | 準噶爾汗國 | ||

| 1759 | 清帝國 | [3] | |

| 1865 | 哲德沙爾汗國 | [3] | |

| 1877 | 清帝國 | [3] | |

| 1913 | 中華民國 | ||

| 1933 | 東突厥斯坦 第一共和 |

||

| 1934 | 中華民國 | ||

| 1949 | 喀什 | 中華人民共和國 | |

| 為獨立政治體首都。 | |||

喀什古稱疏勒,西元前2世紀的疏勒是疏勒國的國都,為塔里木盆地周邊印歐語系古吐火羅語部族的居住地。

最早關於疏勒的記載出現於漢朝的漢文文獻中。疏勒是絲路在塔里木盆地北路的要衝,通往中亞大月氏、大宛、康居的要道[5],是東西溝通的樞紐[6]。當地居民可能信奉祆教。

前177年左右,疏勒受大月氏擴張壓迫,被迫投靠強盛的匈奴,為其三十六屬國之一。前128年,西漢張騫出使西域,之後經過反覆爭奪,前60年,疏勒被納入西漢勢力範圍,受西域都護府節制。西漢末年,漢帝國內亂,勢力消退,疏勒再次成為匈奴、大月氏、莎車等勢力爭奪的戰場。《漢書‧西域傳》記載:「王治疏勒城,去長安九千三百五十里。戶千五百一十,口萬八千六百四十七,勝兵二千人。[7]」到了《後漢書》中已經是「疏勒國,去長史所居五千里,去洛陽萬三百里。領戶二萬一千,勝兵三萬餘人[8]」。

西元73年(永平十六年),龜茲王建攻殺疏勒王成,扶植龜茲左侯兜題成為疏勒王。入冬後,東漢派班超綁架兜題,立疏勒王成的姪子忠為疏勒王。此後班超長期以疏勒作根據地,與北匈奴爭奪對西域的控制權。西元86年,疏勒王忠被莎車收買,背叛東漢,被班超發現後斬殺。

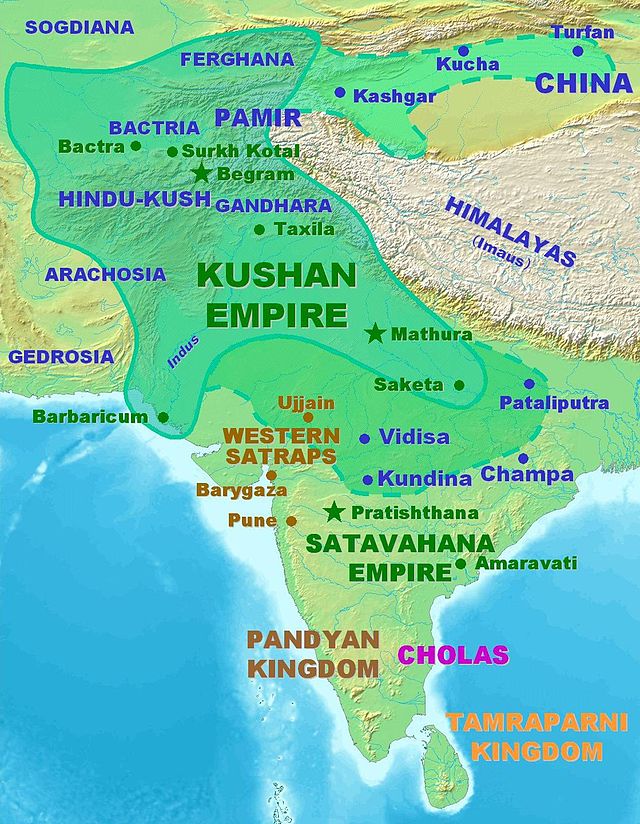

西元150年左右,疏勒從屬於大月氏部族建立的貴霜帝國,當時貴霜君主為迦膩色伽一世,史稱「迦膩色伽大帝」,其治下為貴霜帝國的全盛時期。疏勒跟隨貴霜,以佛教為國教。得到奧援的疏勒國力強盛,稱霸塔里木盆地南部[9]。到西元220年,疏勒已征服楨中、莎車、竭石、佉沙[10]、西夜和依耐等城邦[11]。

3世紀末,疏勒接連發生宮廷鬥爭,疏勒王連相殺害,內亂不斷[8]。323年,疏勒被龜茲征服,成為附庸。

5世紀時,疏勒一度從屬於東來的柔然。6世紀初,月氏的後裔嚈噠帝國趁柔然衰敗之機,東進塔里木盆地,疏勒也被嚈噠征服。嚈噠於大漠南北與北魏爭雄,並與柔然結盟,廣泛活動於阿爾泰山脈以西,疏勒由於地理位置,仍頗受重視。

558~567年間,波斯薩珊王朝和中亞新興的遊牧者古突厥聯盟,在布哈拉之戰夾殺嚈噠帝國,兩國戰勝後瓜分了嚈噠的領地與附庸國,疏勒國被納入西突厥的勢力範圍。突厥人因為疏勒當地玉石貿易發達,將當地命名為「喀什噶爾」(Khasagar),即「玉城」之意。據托勒密著作,斯基泰人(可能就是漢文記錄中的塞種)來自喜馬拉雅山(Imaus)彼方的「Kasia Regio」,此詞可能與「喀什」有關[12]。

648年起,疏勒開始接受唐帝國安西都護府的保護,唐在疏勒設立疏勒都督府,疏勒成為安西四鎮之一。651年,疏勒一度被納入西突厥阿史那賀魯的勢力範圍,但在657年,唐帝國擊潰西突厥,再次奪得疏勒。此時疏勒國仍受惠於貿易,玄奘法師記載此處為佛教弘盛之國。

663年,唐朝開始與吐蕃的勢力競逐。670年的大非川之戰中,唐軍全軍覆沒,疏勒國的宗主權易手,從此疏勒輪流從屬於雙方,直到692年,唐帝國最終控制了疏勒國。

711年,阿拉伯帝國倭馬亞王朝(白衣大食)大幅進攻河中地區,傳說由屈底波·本·穆斯林領軍,一路攻打至疏勒[13][14][15],但從疏勒演變成喀什噶爾的伊斯蘭化過程還要再兩百年才會發生[16]。

751年,阿拔斯王朝在怛羅斯戰役擊潰唐朝安西都護府的軍隊,安西都護府全軍回遷漢地,疏勒國轉而成為吐蕃和回鶻汗國爭奪的對象,最終由葛邏祿部族的熾俟部(Čigil)領有,該部是突厥的一支,其語言發展至今,成為維吾爾語。

九世紀初,蒙古高原上的突厥勢力被吉爾吉斯人重擊,回鶻西遷,成為天山以南的大宗勢力,回鶻在此與突厥混血,文化、語言突厥化(葛邏祿化),建立了喀喇汗國。840年,疏勒被喀喇汗國吞併,改用突厥語名稱喀什噶爾作為通名。根據十世紀波斯地理書《世界境域志》記載,九世紀喀什噶爾的首長出身葛邏祿或樣磨[17]。 893年,喀喇汗國遷都喀什噶爾,但不久又遷往八剌沙袞。

915年,喀喇汗薩圖克·博格拉汗皈依伊斯蘭教,喀什噶爾逐漸伊斯蘭化。960年,伊斯蘭教成為喀喇汗國國教,這使喀喇汗國成為最早的突厥系伊斯蘭國家。之後,喀喇汗與信仰佛教的于闐長年戰爭,于闐在970年一度奪下喀什噶爾[18],在與北宋的通信中曾透露可致贈喀什噶爾的大象[19]。最終,喀喇汗國的優素福‧卡迪耳汗(Yusuf Qadir-Khan)在1006年征服于闐。

1017年,契丹軍隊西征,引起喀喇汗國內亂,1041年,喀喇汗國分裂成東西兩部,喀什噶爾成為東喀喇汗國(哈侖系)首都[20] [21]。西喀喇汗國在1089年亡於塞爾柱土耳其,東喀喇汗國則多存活了40多年。

1134年,西遼征服塔里木盆地,東喀喇汗國臣屬於西遼[22],喀什噶爾也連帶進入西遼的影響之下。西遼大多採取宗教寬容政策,直到1211年,乃蠻屈出律篡奪西遼帝位,釋放之前起兵反抗被俘的東喀喇汗穆罕默德三世,將其送回喀什噶爾,但穆罕默德三世不受當地貴族的歡迎,入城時被刺死於城門洞中,東喀喇汗國宣告滅亡。喀什噶爾不肯歸附屈出律,屈出律每逢秋收時節派兵燒毀農作物。三、四年後,喀什噶爾因為饑荒只好歸順。

屈出律原本信奉景教,後在其妻渾忽公主的勸說下改信佛教。喀什噶爾的穆斯林與基督徒被強迫改宗佛教,遭到宗教迫害[23]。1218年,成吉思汗派哲別率軍攻打西遼,哲別進入喀什噶爾後宣布宗教自由,西遼屈出律政府慘遭喀什噶爾人民報復,被蒙古消滅。

1225年,喀什噶爾成為中亞察合台汗國的陪都,在阿里不哥和忽必烈爭奪汗位的戰爭中遭到毀滅性的打擊。在1273-1274年間,馬可波羅曾造訪該城,在著作中記載其為「Cascar」,城中有不少景教(聶斯脫里派)教會。

1306年,察合台汗國分裂,喀什成為東察合台汗國(蒙兀兒)首都。1353年,東察合台汗禿忽魯帖木兒皈依伊斯蘭,伊斯蘭在喀什噶爾的地位再次上升。1387年,東察合台汗國往北遷都伊犁。1389年,帖木兒起兵,三年後,喀什被帖木爾帝國攻下,直到1432年才被東察合台汗國收復。1466年後,喀什噶爾陷入長期戰亂,成為杜格拉特氏族屬地。1514年, 薩亦德打敗了杜格拉特部埃米爾阿布·巴克爾,建立了葉爾羌汗國,喀什噶爾成為他遷都葉爾羌(今莎車)前的首都。

1680年,喀什噶爾的伊斯蘭教白山派領袖阿派克和卓引導蒙古準噶爾汗噶爾丹進軍葉爾羌,葉爾羌汗國成為附屬於準噶爾的傀儡政權。策妄阿拉布坦繼任準噶爾汗後,將天山以南置於準噶爾汗國的直接統治之下。

1757年,清朝擊敗阿睦爾撒納,毀滅準噶爾汗國。定北將軍班第釋放了被蒙古人囚禁在伊犁的阿派克和卓曾孫波羅尼都和霍集占。不久二人發動叛亂,史稱大小和卓之亂。1759年,征服回疆的清軍進駐喀什噶爾,並在當地派駐了總理回疆事務參贊大臣,管理新疆回部的軍政要務。

謠傳清軍將由喀什噶爾進軍河中地區,直抵撒馬爾罕,河中的軍政首領求助於阿富汗國父「珍珠汗」愛哈默特沙。由於清軍始終沒有攻打撒馬爾罕,愛哈默特沙從浩罕撤軍,並派遣使節前往北京討論和卓的地位,但由於阿富汗與錫克人戰事頻仍,喀什噶爾最終並沒有成為愛哈默特沙的關注重點。

1826年(道光六年),和卓張格爾在浩罕支持下發起白山派民變,先後攻占喀什噶爾、英吉沙爾(今英吉沙)、葉爾羌、和闐(今和田)四城,喀什噶爾參贊大臣慶祥戰死。但隔年三月喀什噶爾就被伊犁將軍長齡率領清軍奪回,爾後張格爾也被清軍擊敗。

白山派民變後,喀什噶爾進入一段相對平靜的時期,直到1847年(道光二十七年)的七和卓之亂。1857年,倭里罕攻陷喀什噶爾回城,大肆屠殺「異教徒」和「叛教者」,以堆積人頭塔而臭名昭著,不久後進攻喀什噶爾漢城未果。兩次戰事為期均為三個多月,造成嚴重傷亡。在1864年(同治三年)同治新疆回亂時,阿古柏以喀什噶爾為根據地,建立哲德沙爾汗國,哲德沙爾意為「七城」,指喀什噶爾、和闐、葉爾羌、揚吉沙赫、阿克蘇、庫車與庫爾勒。清國為此發生海防與塞防之爭,最後決定在1872年派出左宗棠攻打阿古柏。1877年,哲德沙爾汗國被清軍所滅,喀什噶爾回到大清帝國治下。

新疆歷史上曾有異族通婚盛行的時代,在阿古柏統治結束後,有部分維吾爾婦女嫁給漢人。維吾爾族也相信某些族人因歷史通婚而具有漢族血統,例如吐魯番的族人[24]

儘管伊斯蘭法禁止穆斯林婦女與非穆斯林結婚,但從1880年到1949年間,維吾爾族婦女常常與漢人通婚,而伊斯蘭墓地禁止收葬這種維吾爾女性,維吾爾婦女通過捐贈或在其他城鎮購買墳地解決這個問題。除了漢人,也有印度教徒、亞美尼亞人、猶太人、俄羅斯人和巴達克山帕米爾人(中國識別為塔吉克族)與當地維吾爾婦女通婚的案例[25]:84。儘管不合伊斯蘭法,喀什噶爾社會還是接受了維吾爾婦女和漢人男子混血的後代。

1902年1月,俄羅斯海關官員、3名哥薩克人和一名俄羅斯信使邀請喀什噶爾的維吾爾妓女參加宴會,引發了反俄騷動。當時喀什噶爾普遍存在反俄情緒,當地維吾爾民眾以保護婦女為由與俄羅斯人發生爭端。儘管喀什噶爾並不是以嚴格教法聞名的城市,但當地居民在被驅散前與俄羅斯人對峙。清政府為了阻止俄羅斯人有藉口入侵,只好壓制住維吾爾族人[26]:124。

喀什噶爾騷亂後,俄羅斯人向塔什庫爾干(薩雷闊勒;色勒庫爾)派兵,要求監管塔什庫爾干的郵政業務。塔什庫爾干的塔吉克族人不相信俄羅斯人只會參與郵政事務,當地人認為,俄羅斯人會從清國手中奪取整個地區,並派來更多士兵駐軍,因此俄羅斯人未能拉攏塔什庫爾干。塔什庫爾干當局要求將百姓疏散到葉爾羌,以避免俄羅斯騷擾[26]:125。

1933年夏季,第一次國共內戰期間,喀什噶爾爆發1933年喀什戰役。維吾爾與吉爾吉斯(柯爾克孜)聯軍由敘利亞阿拉伯人陶菲格·貝伊率領,企圖攻占回族將領馬占倉據守的喀什噶爾新城,陷入僵局。九月,陶菲格·貝伊被槍擊中腹部,因重傷而退出戰事,維吾爾首領鐵木爾伯克被斬首,他的頭被掛在長矛上,放到艾提尕爾清真寺展覽[27][28]。部分漢人部隊被吸收到馬占倉的軍中,其中某些軍官穿著第36師馬占倉部隊的綠色制服;據推測,他們已經皈依了伊斯蘭教[29]。馬占倉在新城堅守到隔年,擊退了六次和加尼牙孜麾下維吾爾部隊的攻擊,重挫維吾爾軍[30]。

1933年11月,沙比提大毛拉、穆罕默德·伊敏在喀什噶爾成立東突厥斯坦第一共和。

1934年2月6日,青海回族馬家軍第36師馬福元將軍率領回族(東干)軍隊攻打喀什噶爾的維吾爾吉爾吉斯(柯爾克孜)聯軍。5月22日,他解了喀什噶爾新城馬占倉的圍,之後為了報復東突厥對回族的克孜爾大屠殺,喀什噶爾老城有2,000 至8,000名維吾爾平民被回族軍隊殺死。3月16日,英國領事館的幾名英國公民被第36師打死打傷。4月7日,馬家軍首腦馬仲英抵達喀什噶爾,在艾提尕爾清真寺發表演講,要求維吾爾族效忠南京的中華民國政府。東突厥斯坦第一共和宣告滅亡[31][32][33][34]。

1952年,中華人民共和國由疏勒縣析置喀什市。

1981年10月31日,喀什的維漢衝突引來軍方鎮壓,最終導致三人死亡[35][36]。1986年喀什被定為中國國家歷史文化名城。目前為喀什地區行政公署駐地。

2010年5月,中央新疆工作會議上中央正式批准喀什設立經濟特區,成為中國第六個經濟特區,享受產業、稅收、金融、土地、外貿等特殊扶持政策[37]。

喀什為維吾爾族與其他少數民族的聚居地,一直有複雜的民族問題,事件頻仍。2008年8月4日,針對中國新疆邊防支隊的恐怖襲擊,造成至少16死16傷。2014年7月,艾提尕爾清真寺的大毛拉居瑪·塔伊爾慘遭殺害[38]。

人口

根據全國第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,全市常住人口為782662人。[39]

地理

喀什以南為崑崙山脈,以北為天山南脈。喀什噶爾河穿流而過。境內地勢平坦,土地肥沃,綠洲農業發達,物產豐富。盛產各種瓜果,有紅桃、葡萄、黃杏、蘋果、梨、甜瓜、西瓜、石榴、櫻桃、酸梅、巴旦木、阿月渾子等諸多品種,並衍生出了規模較大的食品和特色農副產品加工業。

全市年平均氣溫11.8 ℃,降水量60毫米,屬典型的溫帶沙漠氣候。

| 喀什市氣象數據(1981年至2010年) | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |

| 歷史最高溫 °C(°F) | 18.9 (66.0) |

19.8 (67.6) |

29.2 (84.6) |

34.1 (93.4) |

34.5 (94.1) |

38.2 (100.8) |

38.2 (100.8) |

39.2 (102.6) |

35.0 (95.0) |

30.6 (87.1) |

25.2 (77.4) |

19.2 (66.6) |

39.2 (102.6) |

| 平均高溫 °C(°F) | 0.6 (33.1) |

6.1 (43.0) |

14.5 (58.1) |

22.4 (72.3) |

26.7 (80.1) |

30.3 (86.5) |

32.0 (89.6) |

30.9 (87.6) |

26.6 (79.9) |

20.0 (68.0) |

11.2 (52.2) |

2.3 (36.1) |

18.6 (65.5) |

| 日均氣溫 °C(°F) | −4.8 (23.4) |

0.4 (32.7) |

8.5 (47.3) |

15.7 (60.3) |

20.1 (68.2) |

23.8 (74.8) |

25.6 (78.1) |

24.4 (75.9) |

19.6 (67.3) |

12.5 (54.5) |

4.4 (39.9) |

−2.8 (27.0) |

12.3 (54.1) |

| 平均低溫 °C(°F) | −9.6 (14.7) |

−4.9 (23.2) |

2.6 (36.7) |

8.9 (48.0) |

13.4 (56.1) |

16.8 (62.2) |

18.8 (65.8) |

17.6 (63.7) |

12.5 (54.5) |

5.4 (41.7) |

−1.4 (29.5) |

−7.0 (19.4) |

6.1 (43.0) |

| 歷史最低溫 °C(°F) | −22.3 (−8.1) |

−21.8 (−7.2) |

−10 (14) |

−3.6 (25.5) |

3.7 (38.7) |

6.8 (44.2) |

7.9 (46.2) |

9.4 (48.9) |

3.2 (37.8) |

−3.8 (25.2) |

−11.1 (12.0) |

−21.4 (−6.5) |

−22.3 (−8.1) |

| 平均降水量 mm(英寸) | 2.7 (0.11) |

3.7 (0.15) |

7.2 (0.28) |

5.1 (0.20) |

11.2 (0.44) |

9.1 (0.36) |

9.2 (0.36) |

7.7 (0.30) |

6.3 (0.25) |

5.5 (0.22) |

2.1 (0.08) |

1.6 (0.06) |

71.4 (2.81) |

| 平均降水天數(≥ 0.1 mm) | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 27.9 |

| 平均相對濕度(%) | 66 | 56 | 45 | 38 | 40 | 40 | 43 | 48 | 53 | 56 | 60 | 69 | 51 |

| 月均日照時數 | 154.9 | 160.1 | 184.5 | 213.7 | 255.6 | 304.3 | 312.2 | 287.5 | 259.4 | 239.9 | 196.2 | 158.0 | 2,726.3 |

| 可照百分比 | 52 | 53 | 50 | 54 | 58 | 68 | 69 | 68 | 70 | 69 | 65 | 54 | 61.5 |

| 資料來源:中國氣象局(1971−2000年間的降水天數和日照數據)[40][41] | |||||||||||||

行政區劃

恰薩街道、亞瓦格街道、吾斯塘博依街道、庫木德爾瓦扎街道、東湖街道、西域大道街道、西公園街道、迎賓大道街道、和諧街道、學府街道、夏馬勒巴格鎮、乃則爾巴格鎮、蘭干鎮、多來特巴格鄉、浩罕鄉、色滿鄉、荒地鄉、帕哈太克里鄉、伯什克然木鄉、阿瓦提鄉、英吾斯坦鄉、阿克喀什鄉、紅河鄉、太平鄉和廣濟鄉。

文化和旅遊

喀什在古代曾是一個不同文化的交匯之所,出現過許多著名詩人、學者。目前維吾爾族約占全市人口總數的八成左右,整座城市洋溢著濃郁的維吾爾族的風情。這裡文藝興盛,手工業發達。無論男女老幼,皆能歌善舞;當地流行的木卡姆舞曲,傳遍了天山南北。特產陶器和銅器,歷史悠久,頗負盛名。

喀什歷史悠久,古蹟眾多。阿巴和加麻札(墓)是一處家族墓地,繪飾精美,曾被誤傳為香妃墓。而興建於公元15世紀的艾提尕爾清真寺則是中國規模最大的清真寺,是全疆的伊斯蘭教活動中心和喀什的標誌性建築。此外,還有經教學院、佛教洞窟、古代遺址和多處古代墓葬。位於城中心的喀什噶爾老城景區保留了眾多歷史古建和喀什人的日常生活情景,被列為國家5A級旅遊景區。

宗教

古代以佛教為主,後來伊斯蘭教在當地佔據主導地位。

經濟

喀什位於中國進入中亞、西亞等地的國際大通道上,向西開放的橋頭堡和前沿,具有「五口通八國,一路連歐亞」的獨特區位優勢,2008年進出口總額16億美元,以外經貿帶動的轉口、加工型經濟正在形成。

經濟以農業(主要作物為棉花,小麥)和畜牧業為主,輔有林業,加工業和旅遊業。喀什林果總產占全疆三分之一,肉類總產占全疆四分之一,棉花產量居全疆第二位,有著重要的經濟地位。冬小麥、大麥、玉米等糧食播種面積460.6萬畝,產量158.29萬噸。2003年棉花播種面積236.6萬畝,產量22.5萬噸,2008年收購價在4.0~5.2元/千克。

中國國家發改委2010年初發布《關於2009年西部大開發進展情況和2010年工作安排的通知》,表示2010年將推動廣西東興、雲南瑞麗、新疆喀什、內蒙古滿洲里等為沿邊經濟特區。

交通

- 航空:

喀什機場(KHG),距離市區9公里,是全疆第二大機場,目前已開通喀什至北京、上海和廣州經停烏魯木齊的直航航班。同時也是國內較早開通面向中西亞、南亞的國際直航航線的機場。

喀什機場(KHG),距離市區9公里,是全疆第二大機場,目前已開通喀什至北京、上海和廣州經停烏魯木齊的直航航班。同時也是國內較早開通面向中西亞、南亞的國際直航航線的機場。

教育

- 喀什大學

- 喀什教育學院

對外關係

大英帝國在1890至1948年在喀什設領事館。雖為英國領事館,實則由英屬印度的政治部(今印度外交部)給薪和遣派人手。清朝至1908年才正式承認其領事地位。1911年升格為總領事館。[43]

大英帝國駐喀什領事館的領事夫人們對喀什留下了重要的民族誌。首任領事夫人凱薩琳·馬噶特尼(Catherine Macartney)在1931年著《An English Lady in Chinese Turkestan》,記載1890-1918年的丈夫任領事時的生活。末任領事夫人黛安娜·西普頓(Diana Shipton)在1950年著《That Antique Land》的民族誌價值最高,記載了1940-1942和1946-1948年丈夫任領事時的生活。末任領事埃里克·西普頓是職業登山家,其著作的民族誌價值不及其妻。[44]兩本書譯為中文並結集為《外交官夫人的回憶》(2010)。

喀什市的上級喀什地區與塔吉克斯坦的戈爾諾-巴達赫尚自治州在2005年6月24日結成姐妹城市。

軍事

參見

注釋

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.