時代年度風雲人物

美國《時代》雜誌於每年年底評選出的當年度對世界最具有影響力的人物 来自维基百科,自由的百科全书

時代雜誌年度風雲人物(英語:Time Person of the Year)是美國《時代》於每年年底評選出的當年度對世界最具有影響力的事物。獲選對象可以是個人、夫婦、一群人、概念、地方甚至是機器,只要在過去一年具有最深遠的影響力,無論是好的或是壞的影響。[1]

| 時代年度風雲人物 Person of the Year | |

|---|---|

| |

| 國家/地區 | 美國 |

| 主辦單位 | 《時代》 |

| 前稱 | Man of the Year Woman of the Year Man and Wife of the Year Mammal of the Year Machine of the Year Planet of the Year |

| 首次頒發 | 1927年 |

| 最近頒發 | 2023年 |

| 官方網站 | time.com/poy |

歷史

選出年度風雲人物的傳統開始於由1927年,當時時代雜誌的編輯正思考在沒有什麼大新聞的一周,究竟有什麼可以寫。又因為當年查理斯·林白首次飛越大西洋,而時代雜誌卻沒有把他放在封面。到了年底,編輯想到一個補救這些尷尬情況的方法,就是把林白放在封面,並稱為年度風雲人物(Man of the Year)[2]。此後的每年年底,時代雜誌皆評選當年最具有影響力的人或事物:大部分獲選者皆是個人,有時則是群體獲選,此外例如電腦、地球等非人物的事物也曾獲選為年度風雲人物。1999年起,時代雜誌將此稱號更名為「Person of the Year」。[3]

從羅斯福開始,幾乎每一任美國總統(除了福特以外)都至少一次被選為年度風雲人物,現任總統獲選已成為時代雜誌的政策。羅斯福三度獲選為年度風雲人物,成為至今最多次獲得此頭銜的人。

1999年12月31日的時代雜誌,將愛因斯坦評選為世紀風雲人物,同時羅斯福和甘地亦獲提名。[4]

由於已有許多廣受尊敬的人物獲選,時代年度風雲人物時常被錯誤認為是一項榮譽,縱使時代雜誌時常指出實際並非如此。[5]以1938年獲選的德國元首希特拉為例,無論好壞以及受尊敬與否,凡是具有深遠影響力的人物皆可能獲選為年度風雲人物。

近年,年度風雲人物的選擇常被認為過於美國中心,偏離以往外國政治領袖及思想家獲選的傳統。在2005年以前,已經連續超過10年選出美國人為年度風雲人物。

歷年時代年度風雲人物

| 年份 | 圖片 | 獲選者 | 生卒 | 附註 |

|---|---|---|---|---|

| 1927年 |

|

1902年—1974年 | 首位時代年度風雲人物; 歷史上首位成功完成單人不着陸飛行橫跨大西洋的人。 | |

| 1928年 |

|

1875年—1940年 | 克萊斯勒汽車公司創始人。 | |

| 1929年 |

|

1874年—1962年 | 一戰德國戰敗後,對於德國賠款問題提出了楊格計劃。 | |

| 1930年 |

|

1869年—1948年 | 首位獲選的亞洲人; 二十世紀印度獨立運動的領導人,並進行了長達240英里(386千米)的食鹽進軍抗議行動,取得成功。 | |

| 1931年 |

|

1883年—1945年 | 在1931年首次成為法國總理。 | |

| 1932年 |

|

1882年—1945年 | 在1932年美國總統選舉中獲勝就任總統。 | |

| 1933年 |

|

1881年—1942年 | 美軍一退休士兵和成功的商人,1933年被羅斯福任命為新成立的國家復興管理局(NRA,1933年至1935年5月27日)主管,同時也是第一位。 | |

| 1934年 |

|

1882年—1945年 | 第二度獲選; 在1933年至1945年間擔任美國總統。利用其實施的經濟政策使得美國緩解1929年的金融危機。 | |

| 1935年 |

|

1892年—1975年 | 首位獲選的非洲人; 在1935年成為埃塞爾比亞帝國的國王(王中之王),並與入侵埃塞俄比亞的意大利軍隊爆發了第二次意大利埃塞俄比亞戰爭。 | |

| 1936年 |

|

1896年—1986年 | 首位獲選的女性; 當時英國國王愛德華八世為了與辛普森結婚而主動退位。 | |

| 1937年 |

|

1887年—1975年 | 蔣介石自1926年實際上任中國國民黨最高領導人,1928年北伐統一全國後任全中國形式上上的最高領導人,1931年起出任國民政府軍事委員會委員長逐漸掌握更多實權,並領導軍民抗日,1937年正是抗日戰爭全面爆發的一年,蔣介石率領軍民一同對日作戰。他與宋美齡是首對獲選的夫妻。 | |

|

1897年—2003年 | |||

| 1938年 |

|

1889年—1945年 | 德國元首和總理; | |

| 1939年 |

|

1878年—1953年 | 在1939年史太林任蘇聯執政黨蘇聯共產黨中央委員會總書記成為蘇聯的實際領導人。在波蘭戰役爆發前,德國與蘇聯簽訂了互不侵犯條約。 |

| 年份 | 圖片 | 獲選者 | 生卒 | 附註 |

|---|---|---|---|---|

| 1940年 |

|

1874年—1965年 | 在1940年敦刻爾克撤離和不列顛戰役時邱吉爾開始任英國首相。 | |

| 1941年 |

|

1882年—1945年 | 第三度獲選。 | |

| 1942年 |

|

1878年—1953年 | 第二度獲選。 | |

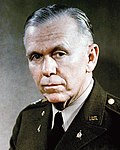

| 1943年 |

|

1880年—1959年 | 1943年任美國陸軍參謀長; 上將的馬歇爾在二戰中組織美國軍事行動,發掘軍事人才發揮了重要作用。 | |

| 1944年 |

|

1890年—1969年 | 美國陸軍五星上將,後任美國總統。 | |

| 1945年 |

|

1884年—1972年 | 1945年羅斯福死後任美國總統,並批准向廣島和長崎投下原子彈。 | |

| 1946年 |

|

1879年—1972年 | 伯恩斯在1946年伊朗危機時擔任美國國務卿,並持不妥協的態度反對史太林。他的著名演講「對德政策的重述」(也以「希望的演講」而聞名),來反對美國的「涉及德國經濟發展的摩根索計劃」,給予未來德國人希望。 | |

| 1947年 |

|

1880年—1959年 | 第二度獲選。 | |

| 1948年 |

|

1884年—1972年 | 第二度獲選; 在1948年美國總統選舉中出人意料地擊敗杜威連任美國總統,並被認為是總統選舉歷史中最出乎意料的一回。[6][7][8] | |

| 1949年 |

|

1874年—1965年 | 第二度獲選、半世紀風雲人物。 |

| 年份 | 圖片 | 獲選者 | 生卒 | 附註 |

|---|---|---|---|---|

| 1950年 |

|

參與韓戰的美國軍隊。首次有群體獲選。 | ||

| 1951年 |

|

1882年—1967年 | 伊朗民選首相。 | |

| 1952年 |

|

1926年—2022年 | 時任英國女皇。 | |

| 1953年 |

|

1876年—1967年 | 時任德意志聯邦共和國總理、基督教民主聯盟領袖。 | |

| 1954年 |

|

1888年—1959年 | 時任美國國務卿。 | |

| 1955年 |

|

1893年—1962年 | 美國企業家,汽車工業鉅子。曾任別克汽車公司總裁(1933年—1948年),通用汽車公司副總裁(1948年—1952年)和通用汽車公司總裁(1952年—1958年)。 | |

| 1956年 |

|

反抗匈牙利人民共和國政府的匈牙利民眾。 | ||

| 1957年 |

|

1894年—1971年 | 時任蘇聯執政黨蘇共中央第一書記。 | |

| 1958年 |

|

1890年—1970年 | 法蘭西第五共和國創建者之一,時任法國總理。 | |

| 1959年 |

|

1890年—1969年 | 第二度獲選。 |

| 年份 | 圖片 | 獲選者 | 生卒 | 附註 |

|---|---|---|---|---|

| 1960年 |

|

由萊納斯·鮑林、伊西多·拉比、艾德華·泰勒、約書亞·萊德伯格、當勞·格拉澤、威拉得·利比、羅拔·活沃德、查理斯·德拉普爾、威廉·蕭克利、埃米利奧·塞格雷、約翰·恩德斯、查理斯·湯斯、佐治·比德爾、占士·馮·阿倫與愛德華·珀塞爾共15位科學家所代表。 | ||

| 1961年 |

|

1917年—1963年 | 時任美國總統。 | |

| 1962年 |

|

1881年—1963年 | 時任教宗。 | |

| 1963年 |  |

1929年—1968年 | 非裔美國人民權運動代表人物。 | |

| 1964年 |

|

1908年—1973年 | 時任美國總統。 | |

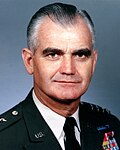

| 1965年 |

|

1914年—2005年 | 1964年至1968年越南戰爭期間任駐越美軍最高指揮官。 | |

| 1966年 |

|

美國戰後嬰兒潮的世代 | 通常為25歲及以下 | |

| 1967年 |

|

1908年—1973年 | 第二度獲選。 | |

| 1968年 |

|

法蘭克·博爾曼、占·洛威爾與威廉·安德斯。 | ||

| 1969年 |

|

美國國內的中產階級。 |

| 年份 | 圖片 | 獲選者 | 生卒 | 附註 |

|---|---|---|---|---|

| 1970年 |

|

1913年—1992年 | 時任德國總理。 | |

| 1971年 |

|

1913年—1994年 | 時任美國總統。 | |

| 1972年 |

|

1913年—1994年 | 第二度獲選。 | |

|

1923年—2023年 | 時任美國國務卿,任內秘密訪問中國。 | ||

| 1973年 |

|

1904年—1992年 | 時任美國聯邦法官,水門事件中的風雲人物。 | |

| 1974年 |

|

1906年—1975年 | 時任沙特阿拉伯國王。 | |

| 1975年 |

|

由蘇珊·布朗米勒、嘉芙蓮·拜爾利、艾莉森·奇克、吉爾·康威、貝蒂·福特、艾拉·格拉索、卡拉·希爾斯、芭芭拉·佐敦、比莉·金、蘇茜·夏普、卡羅·塞頓與艾迪·維艾特共12位美國女性所代表。 | ||

| 1976年 |

|

1924年—2024年 | 時任美國總統。 | |

| 1977年 |

|

1918年—1981年 | 時任埃及總統。 | |

| 1978年 |

|

1904年—1997年 | 時任中國全國政協主席、副總理。 | |

| 1979年 |

|

1902年—1989年 | 伊朗伊斯蘭革命精神領袖,首任伊朗最高領袖。 |

| 年份 | 圖片 | 獲選者 | 生卒 | 附註 |

|---|---|---|---|---|

| 1980年 |

|

1911年—2004年 | 時任美國總統。 | |

| 1981年 |

|

1943年 | 時任波蘭總統。 | |

| 1982年 |

|

個人電腦 | 年度風雲機械。首次有非人物入選。 | |

| 1983年 |

|

1911年—2004年 | 第二度獲選。 | |

|

1914年—1984年 | 時任蘇聯最高蘇維埃主席團主席。 | ||

| 1984年 |

|

1937年— | 1984年洛杉磯奧組委主席,創造性地將奧運會和商業緊密結合起來,使奧運會經濟成為全球商家追逐的焦點。 | |

| 1985年 |

|

1904年—1997年 | 第二度獲選。 | |

| 1986年 |

|

1933年—2009年 | 菲律賓首位女總統,亦為亞洲首位女總統。 | |

| 1987年 |

|

1931年—2022年 | 時任蘇共中央總書記。 | |

| 1988年 |

|

瀕危的地球 | 年度風雲行星。 | |

| 1989年 |

|

1931年—2022年 | 時任蘇共中央總書記,第二度獲選。十年度風雲人物。 |

| 年份 | 圖片 | 獲選者 | 生卒 | 附註 |

|---|---|---|---|---|

| 1990年 |

|

1924年—2018年 | 時任美國總統。 | |

| 1991年 |

|

1938年— | CNN創辦者,慈善家。 | |

| 1992年 |

|

1946年— | 時任美國總統。 | |

| 1993年 |

|

由納爾遜·曼德拉、費德歷·德克勒克、亞西爾·阿拉法特與伊扎克·拉賓共四位政治家所代表。 | ||

| 1994年 |

|

1920年—2005年 | 時任教宗。 | |

| 1995年 |

|

1943年— | 時任美國眾議院議長。 | |

| 1996年 |

|

1952年— | 華裔美籍科學家,愛滋病雞尾酒療法的發明者。 | |

| 1997年 |

|

1936年—2016年 | 英特爾公司創始人。 | |

| 1998年 |

|

1946年— | 第二度獲選。 | |

|

1946年—2022年 | 美國著名政治醜聞白水事件的特別檢察官。 | ||

| 1999年 | 1964年— | 亞馬遜公司創始人兼董事長。 |

| 年份 | 圖片 | 獲選者 | 生卒 | 附註 |

|---|---|---|---|---|

| 2000年 |  |

1946年— | 時任美國總統。 | |

| 2001年 |

|

1944年— | 時任紐約市長,由於任內發生九一一事件並發揮出色領導能力而獲選。 | |

| 2002年 | 美國世界通訊的辛西亞·庫珀、安然事件的莎朗·沃特金斯、及美國聯邦調查局的科琳·羅利。 | |||

| 2003年 |

|

參與伊拉克戰爭的美國軍隊。 | ||

| 2004年 |

|

1946年— | 第二度獲選。 | |

| 2005年 |

|

由波諾、比爾·蓋茨與美蓮達·蓋茨等人所代表。 | ||

| 2006年 |

|

你[10][11] | 象徵資訊時代每個影響着萬維網(博客、YouTube、維基百科參與者等等)的個人。封面為反射鏡面。 | |

| 2007年 |

|

1952年— | 俄羅斯總統。 | |

| 2008年 |

|

1961年— | 美國歷史上首位黑白混血總統。 | |

| 2009年 |

|

1953年— | 時任美聯儲局主席,在2008年美國次貸危機爆發後出色應對。 |

| 年份 | 圖片 | 獲選者 | 生卒 | 附註 |

|---|---|---|---|---|

| 2010年 |

|

1984年— | Facebook(後改名Meta)創辦人。 | |

| 2011年 |

|

示威者 | 代表了在全球各地的抗議活動,例如阿拉伯之春、佔領華爾街、茶黨運動,以及智利、希臘、印度和俄羅斯等國的抗議活動。 | |

| 2012年 |

|

1961年— | 第二度獲選。 | |

| 2013年 |

|

1936年— | 繼教宗額我略三世後1300年來第一位非歐洲人教宗[17]。 | |

| 2014年 |

|

伊波拉抗擊者[18] | 伊波拉病毒的抗擊者們。 | |

| 2015年 |

|

1954年— | 時任德國總理。自2005年以來,領導歐洲面對希臘債務問題以及歐洲移民危機。 | |

| 2016年 |

|

1946年— | 當選美國總統。[21] | |

| 2017年 | 打破沉默者[22] | 打破沉默,發聲反對性騷擾的群體,打破沉默者的代表有:泰勒絲、艾希莉·賈德、蘇珊·富勒、阿德瑪·伊伍和伊莎貝爾·帕斯庫爾等人。時代雜誌稱她們和其他成百上千的男男女女在社交網絡上發起「#我也是(性騷擾受害者)」的話題,揭露了哈維·韋恩斯坦等人的性騷擾行為,使公眾開始對這一話題展開關注和討論,引發了「自1960年代以來最快的文化變革之一」。[23] | ||

| 2018年 |

|

真相守衛者 | 為報道真相而獻身的記者,包括遇害記者賈邁勒·卡舒吉、在菲律賓面臨指控的拉普勒新聞網記者瑪麗亞·雷沙、在緬甸被捕的記者瓦龍和覺梭,以及遭遇槍擊的馬里蘭州安納波利斯《首府新聞報》報社。[24] | |

| 2019年 |

|

2003年— | 環保主義者,氣候大罷課運動發起人。[25] |

| 年份 | 圖片 | 獲選者 | 生卒 | 附註 |

|---|---|---|---|---|

| 2020年 |

|

1942年— | 當選美國總統及當選美國副總統。 | |

|

1964年— | |||

| 2021年 |

|

1971年— | 特斯拉總裁、太空探索技術公司創始人。 | |

| 2022年 |

|

1978年— | 澤連斯基自2019年起擔任烏克蘭總統,2022年俄烏戰爭期間指揮烏克蘭武裝部隊抵抗俄軍入侵。烏克蘭精神象徵着烏克蘭人頑強不屈的與抵抗精神。 | |

| 2023年 |

|

1989年— | 第二度獲選以及首次以個人名義獲選。

泰勒絲憑藉時代巡迴演唱會,成為全球演唱會票房收入最高的藝人,並對全世界的疫情後經濟復蘇、演出消費者權益的法律規範和文化影響產生了極大的積極效應。 | |

| 2024年 |

|

1946年— | 第二度獲選。 |

參考文獻

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.