化學元素發現年表

来自维基百科,自由的百科全书

化學元素發現年表將各種化學元素的發現按時間順序列出。表中列出了每種元素的名稱、原子序數、發現時間、發現者姓名和發現方式的簡介。

表格

| 族 → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ↓ 週期 | ||||||||||||||||||

| 1 | 1 H |

2 He | ||||||||||||||||

| 2 | 3 Li |

4 Be |

5 B |

6 C |

7 N |

8 O |

9 F |

10 Ne | ||||||||||

| 3 | 11 Na |

12 Mg |

13 Al |

14 Si |

15 P |

16 S |

17 Cl |

18 Ar | ||||||||||

| 4 | 19 K |

20 Ca |

21 Sc |

22 Ti |

23 V |

24 Cr |

25 Mn |

26 Fe |

27 Co |

28 Ni |

29 Cu |

30 Zn |

31 Ga |

32 Ge |

33 As |

34 Se |

35 Br |

36 Kr |

| 5 | 37 Rb |

38 Sr |

39 Y |

40 Zr |

41 Nb |

42 Mo |

43 Tc |

44 Ru |

45 Rh |

46 Pd |

47 Ag |

48 Cd |

49 In |

50 Sn |

51 Sb |

52 Te |

53 I |

54 Xe |

| 6 | 55 Cs |

56 Ba |

* |

72 Hf |

73 Ta |

74 W |

75 Re |

76 Os |

77 Ir |

78 Pt |

79 Au |

80 Hg |

81 Tl |

82 Pb |

83 Bi |

84 Po |

85 At |

86 Rn |

| 7 | 87 Fr |

88 Ra |

** |

104 Rf |

105 Db |

106 Sg |

107 Bh |

108 Hs |

109 Mt |

110 Ds |

111 Rg |

112 Cn |

113 Nh |

114 Fl |

115 Mc |

116 Lv |

117 Ts |

118 Og |

| * 鑭系元素 | 57 La |

58 Ce |

59 Pr |

60 Nd |

61 Pm |

62 Sm |

63 Eu |

64 Gd |

65 Tb |

66 Dy |

67 Ho |

68 Er |

69 Tm |

70 Yb |

71 Lu |

|||

| ** 錒系元素 | 89 Ac |

90 Th |

91 Pa |

92 U |

93 Np |

94 Pu |

95 Am |

96 Cm |

97 Bk |

98 Cf |

99 Es |

100 Fm |

101 Md |

102 No |

103 Lr |

|||

圖例:

2000年以後(5種元素):近期合成的元素

發現時軸

累積圖

未記載的發現

| Z | 元素 | 符號 | 圖片 | 最早使用 | 最早的樣品 | 簡介 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年份 | 使用者 | 年份 | 所在地 | |||||

| 79 | 金 | Au |

|

約前40000年 | 最早的人類 | 前4600年–前4200年 | 保加利亞的瓦爾納墓地 | 早在約公元前40000年的舊石器時代,西班牙山洞裏的人類就會使用天然金。[1]最早的金飾發現自保加利亞的瓦爾納墓地,可追溯到公元前4600年至公元前4200年。[2]1787年,莫爾沃、拉瓦節、貝托萊、富克魯瓦認定金是一種化學元素。[3] |

| 6 | 碳 | C |

|

前26000年 | 最早的人類 | 前26000年 | 最早的人類已發現木炭和煤煙,最早的炭畫(如位於澳大利亞Gabarnmung的炭畫)則可追溯到28000年前。[3][4]埃及人和蘇美爾人最早用木炭來還原銅、鋅和錫礦石。[5]鑽石可能在公元前2500年就為中國人所知。[6]碳直到18世紀才有化學性質的研究。[7]1772年,安托萬-洛朗·德·拉瓦節發現鑽石、石墨、木炭都由同一種物質組成。[3]1787年,莫爾沃、富克魯瓦、拉瓦節認定碳是一種化學元素,將碳與炭區分開來。[3] | |

| 29 | 銅 | Cu |

|

前9000年 | 中東 | 前6000年 | 土耳其的安納托利亞 | 最早人們使用天然的金屬銅,後來從礦石中冶煉出銅。最早的估計認為銅可能發現於公元前9000年的中東。[8]它是青銅時代人類最重要的材料之一。可以追溯到公元前6000年的銅珠已經在安納托利亞的加泰土丘所發現[8],而塞爾維亞魯德尼克山的考古遺址證明了人類早在公元前5000年就會煉銅。[9][10]1787年,莫爾沃、拉瓦節、貝托萊、富克魯瓦認定銅是一種化學元素。[3] |

| 82 | 鉛 | Pb |

|

前7000年 | 近東 | 前3800年 | 埃及的阿拜多斯 | 據信鉛的熔煉可追溯到9000年前,已知最早的鉛制物品是在阿拜多斯的歐西里斯神廟中發現的公元前3800年製造的小雕像。[11]1787年,莫爾沃、拉瓦節、貝托萊、富克魯瓦認定鉛是一種化學元素。[3] |

| 47 | 銀 | Ag |

|

前5000年以前 | 小亞細亞 | 大約前4000年 | 土耳其的安納托利亞 | 估計在銅和金之後很快就被發現了。[12][13]1787年,莫爾沃、拉瓦節、貝托萊、富克魯瓦認定銀是一種化學元素。[3] |

| 26 | 鐵 | Fe |

|

前5000年以前 | 中東 | 前4000年 | 埃及 | 有證據表明鐵在公元前5000年以前就為人類所知。[14]已知最早的鐵製物件是埃及人在大約公元前4000年用隕鐵製成的小珠子。人類大約在公元前3000年發現了熔煉鐵的方法,導致人類在公元前1200年[15]左右進入了鐵器時代,鐵開始大量用於製造工具和武器。[16]1787年,莫爾沃、拉瓦節、貝托萊、富克魯瓦認定鐵是一種化學元素。[3] |

| 50 | 錫 | Sn |

|

前3500年 | 前2000年 | 公元前3500年,人類混合銅與錫,生產青銅。[17]最早的錫制物件可追溯到大約前2000年。[18]1787年,莫爾沃、拉瓦節、貝托萊、富克魯瓦認定錫是一種化學元素。[3] | ||

| 51 | 銻 | Sb |

|

前3000年 | 蘇美爾人 | 前3000年 | 中東 | 蘇美爾吉爾蘇(位於今天的伊拉克)出土一件來自公元前3000年的文物,它由純銻製成,據說原為花瓶的一部分。[19]迪奧斯科里德斯和老普林尼都從輝銻礦中冶煉出銻,但都誤認為它是鉛。[20]在可能為伊斯蘭教鍊金術士賈比爾(約850–950年)所著的作品中有提到提純銻的方法。[21][a]第一個分離金屬銻的歐洲人是1540年的萬諾喬·比林古喬[22][3],後來格奧爾格·阿格里科拉於1556年在著作《論礦冶》中又描述了銻。1787年,拉瓦節確認銻是化學元素。[3] |

| 16 | 硫 | S |

|

前3000年 | 人類早在公元前3000年就發現硫的藥用價值。據公元前1550年的埃伯斯紙草卷記載,古埃及醫生會用含硫藥膏治療顆粒狀眼皮。[23]偽提亞納的阿波羅尼烏斯的《Sirr al-khaliqa》與可能為賈比爾(約850–950年)所著的作品中有提到汞-硫理論,即所有金屬都是由汞、硫這兩種元素組成的。[b]安托萬-洛朗·德·拉瓦節於1777年將其列為一種元素,之後約瑟夫·路易·給呂薩克和路易·雅克·泰納爾於1810年確認了這一點。[3] | |||

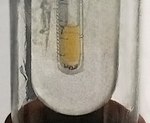

| 80 | 汞 | Hg |

|

前1500年 | 埃及人 | 前1500年 | 埃及 | 早在前9千紀的史前時代,中東人就已將硃砂(硫化汞最常見的礦物)用作顏料。[27]自8000年前,人們就開始開採土耳其的硃砂礦藏,其中含有少量的金屬汞。[28]在公元前1500年左右的埃及墳墓中也有發現汞。[29]1787年,莫爾沃、拉瓦節、貝托萊、富克魯瓦認定汞是一種化學元素。[3] |

| 30 | 鋅 | Zn |

|

前1000年以前 | 印度冶金學家 | 前1000年 | 印度次大陸 | 印度冶金學家早在公元前1000年以前就會使用鋅製造黃銅,但沒有了解鋅的本質。塔克西拉有出土一個黃銅花瓶,它可追溯至公元前4世紀,其中鋅含量高達34%。該花瓶的發現證明印度人在當時就已經發現金屬鋅。[30]約1300年,中國與印度都會冶煉鋅。[3]14世紀左右的梵語冶金專著《Rasaratna Samuchaya》認為鋅是獨特的金屬。[31]鍊金術士帕拉塞爾蘇斯在1526年做了類似的事[32],之後命名了這個新金屬。[3]P. M. de Respour於1668年從氧化鋅中提煉鋅[3],馬格拉夫則於1746年詳細說明分離鋅的過程。[33] |

| 78 | 鉑 | Pt |

|

約前600年–200年 | 前哥倫布時期的南美洲人 | 約前600年–200年 | 南美洲 | 在前哥倫布時期,位於今天厄瓜多爾埃斯梅拉達斯附近的南美洲人有留下鉑金文物,但這些文物的具體年代難以測定。[34]古埃及阿蒙神的妻子謝佩努彼特二世(死於約公元前650年)的陵墓有一個小盒子,內有鉑金象形文字裝飾[35],但當時的埃及人可能沒發現其中的金含有鉑。[36][37]歐洲最早關於金屬鉑的描述來自朱利葉斯·凱撒·凱利格介紹的產自南美洲的黃金。安東尼奧·烏略亞於1735年前往秘魯探險並發現鉑,之後在1748年出版了他的發現。查爾斯·伍德在1741年也研究這種金屬。將鉑視作一種新的金屬的文獻是由威廉·布朗里格於1750年所寫。[38] |

| 33 | 砷 | As |

|

約300年 | 埃及人 | 約300年 | 中東 | 人類自古便認識、使用砷的硫化物(雄黃、雌黃)及氧化物(砒霜)。[39]埃及鍊金術師潘諾波利斯的佐西默斯(約300年)介紹了砷單質的用處[40],之後在可能為伊斯蘭教鍊金術士賈比爾(約850–950年)所著的作品中有提到提純砷的方法。[21][a]艾爾伯圖斯·麥格努斯(約1200–1280年)常被認為是第一個分離出砷單質的歐洲人[41]:43,但也有人反對,認為在著作《De la pirotechnia》(1540年)中區分了雌黃與砷單質的萬諾喬·比林古喬才是分離砷的第一人。第一個確定製備砷單質的人是1641年的約翰·施羅德。1787年,拉瓦節將砷列為化學元素。[3] |

| 83 | 鉍 | Bi |

|

約1500年 | 歐洲鍊金術師、印加帝國 | 約1500年 | 歐洲、南美洲 | 古人早就發現鉍,但常與化學性質相似的錫、鉛混淆。印加人會在用於製造刀的青銅中加入鉍,形成鉍青銅。[42]格奧爾格·阿格里科拉於1530年及1546年時研究各種金屬的物理性質,指出鉍是一種新金屬,與錫、鉛同屬一族。[3][43]鍊金術時代的礦工把鉍命名為tectum argenti,意為正在製造的銀。[44][45][c]1738年,人們發現鉛與鉍的差別,[47]最終克勞德·弗朗索瓦·若弗魯瓦於1753年確定鉍與錫、鉛是不同的金屬。[45][48][49] |

有記載的發現

在18世紀,發現一種新的土(即金屬氧化物)就意味着發現一種新元素。某些元素(如Be、B、Na、Mg、Al、Si、K、Ca、Mn、Co、Ni、Zr、Mo)[50]的化合物早在中世紀,甚至史前時代就已被發現,但這些元素本身在當時仍然未知。由於這些化合物的性質有時是逐漸發現的,因此很難把這些元素的發現歸功於某個發現者。[3][51]對於這些元素,本列表會列出首個對其化學性質研究的年份,然後在簡介處解釋其歷史。[3][51]

| Z | 元素 | 符號 | 圖片 | 發現 | 獲得單質 | 簡介 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年份 | 發現者 | 年份 | 提取者 | |||||

| 15 | 磷 | P |

|

1669 | 亨尼格·布蘭德 | 1669 | 亨尼格·布蘭德 | 磷是從尿液中製得的,是第一種有確切發現年份及發現者的元素。[52]拉瓦節之後認定磷是一種化學元素。[3] |

| 1 | 氫 | H |

|

1671 | 羅拔·波以耳 | 1671 | 羅拔·波以耳 | 羅拔·波以耳通過鐵屑與稀酸反應得到氫氣,並描述了其性質。[53][54]:83[55]在他之前,帕拉塞爾蘇斯就無意發現金屬與酸反應時會產生氣體。[55]亨利·卡文迪什於1766年成為第一個將H 2與其它氣體區分開的人。[56]拉瓦節於1783年命名了氫。[57][58]:272 |

| 19 | 鉀 | K |

|

1702 | 格奧爾格·恩斯特·斯塔爾 | 1807 | 漢弗里·戴維 | 格奧爾格·恩斯特·斯塔爾在實驗中觀察到鈉鹽與鉀鹽有區別的證據[59],後來亨利·路易·迪阿梅爾·迪蒙索於1736年證明了這一區別。[60]1758年,馬格拉夫也注意到蘇打灰(碳酸鈉)和草木灰(碳酸鉀)是不同的物質,但不是所有化學家都接受他的結論。1797年,馬丁·克拉普羅特建議分別用natron和kali命名這兩種鹼,這是鈉、鉀兩元素的化學符號來源。戴維用電解法從草木灰中製得了金屬鉀[61],幾天後又通過電解氫氧化鈉製得了金屬鈉。[62] |

| 11 | 鈉 | Na |

|

1702 | 格奧爾格·恩斯特·斯塔爾 | 1807 | 漢弗里·戴維 | |

| 27 | 鈷 | Co |

|

1735 | 喬治·勃蘭特 | 1735 | 喬治·勃蘭特 | 他證明了玻璃的藍色是一種新的金屬造成的,而不是先前認為的鉍。[63] |

| 20 | 鈣 | Ca |

|

1739 | Johann Heinrich Pott | 1808 | 漢弗里·戴維 | 石灰早在公元前7000年就為人所知[64],但直到18世紀才有對其化學性質的研究。1739年,Pott在他的專論中把terra calcarea(石灰土)列為一種單獨的土。1787年,莫爾沃、拉瓦節、貝托萊、富克魯瓦認定生石灰(即氧化鈣)是一種化學元素的氧化物。戴維通過電解生石灰製得了金屬鈣。[3] |

| 14 | 矽 | Si | 1739 | Johann Heinrich Pott | 1823 | 永斯·雅各布·貝采利烏斯 | 古人知道矽化合物(石頭、玻璃),但對其化學性質的研究直到17世紀才開始。1669年,約翰·約阿希姆·貝歇爾把二氧化矽稱作terra vitrescibilis,後來Pott於1739年在他的專論中將其列為一種單獨的土。[3]1789年,拉瓦節把這種土列入他的元素列表中,認為其中含有新元素。[3]漢弗里·戴維於1808年嘗試分離矽元素,但失敗了。他將新元素命名為silicium。[65][66]:362–3641811年,約瑟夫·路易·給呂薩克和路易·雅克·泰納爾可能製得了不純的矽[67],之後貝采利烏斯製得了純淨的矽單質。[68] | |

| 13 | 鋁 | Al |

|

1746 | Johann Heinrich Pott | 1825 | 漢斯·克里斯蒂安·奧斯特 | 明礬(硫酸鋁鉀)早在公元前5世紀就有記錄。[69]Pott於1746年在他的專論中區分明礬、石灰、白堊,之後馬格拉夫於1756年從中得到一種新的土——礬土(氧化鋁)。[3]安托萬-洛朗·德·拉瓦節於1787年預測礬土是一種未知元素的氧化物,漢弗里·戴維於1808年試圖電解它。儘管失敗了,但是他提出的名稱一直沿用至今。[65][66]:354–357奧斯特於1825年首次製得金屬鋁[70][71],但由於他的論文沒有提到鋁,因此部分科學家質疑該成果。1827年,弗里德里希·維勒無爭議地分離了金屬鋁。[3] |

| 28 | 鎳 | Ni |

|

1751 | 阿克塞爾·弗雷德里克·克龍斯泰特 | 1751 | 阿克塞爾·弗雷德里克·克龍斯泰特 | 鎳是因為試圖從假銅礦(fake copper)中提取銅而發現的,這種礦石其實是紅砷鎳礦。[72] |

| 12 | 鎂 | Mg |

|

1755 | 約瑟夫·布拉克 | 1808 | 漢弗里·戴維 | 前人常把magnesia alba(氧化鎂)與生石灰(氧化鈣)混為一談,但布拉克發現它們的不同之處。戴維用電解法從苦土中製得了金屬鎂。[73] |

| 25 | 錳 | Mn |

|

1770 | 托爾貝恩·貝里曼 | 1774 | 約翰·戈特利布·甘恩 | 貝里曼認為軟錳礦是一種新的金屬氧化物,但無法分離該金屬。伊格內修斯·高特弗雷德·凱姆可能在1770年就已經得到金屬錳,但有爭議。1774年,甘恩用碳還原二氧化錳,得到金屬錳。[3][74] |

| 9 | 氟 | F |

|

1771 | 卡爾·威廉·舍勒 | 1886 | 亨利·莫瓦桑 | 格奧爾格·阿格里科拉最早於1529年描述了螢石(氟化鈣)。[75]舍勒後來研究螢石,正確推斷出它是一種酸與石灰(鈣)形成的鹽,其中含有新元素。[76]氟(radical fluorique)被列入拉瓦節的元素列表中。[77]1810年,安德烈-馬里·安培預測氫氟酸中含有一種與氯相似的新元素,在1812年至1886年許多化學家嘗試製備氟單質,最終由莫瓦桑於1886年完成。[78] |

| 8 | 氧 | O |

|

1771 | 卡爾·威廉·舍勒 | 1771 | 卡爾·威廉·舍勒 | 早在17世紀初,米高·森達茲沃就通過分解硝石製得氧氣,正確推斷出它是「生命的食物」。[79]1771年,舍勒通過加熱氧化汞和硝酸鹽製得了氧氣,但直到6年後才公佈他的發現。約瑟夫·普利斯特里也於1774年製得了這種新的「空氣」,但只有拉瓦節認為這是一種新元素,並於1777年命名了它。[80][58]:500 |

| 7 | 氮 | N |

|

1772 | 丹尼爾·盧瑟福 | 1772 | 丹尼爾·盧瑟福 | 他發現動物呼吸過的空氣即使在去除呼出的二氧化碳之後,還是不能維持蠟燭燃燒。卡爾·威廉·舍勒、亨利·卡文迪什和約瑟夫·普利斯特里同時也研究了這種元素,而拉瓦節於1775或1776年命名了它。[81] |

| 56 | 鋇 | Ba |

|

1772 | 卡爾·威廉·舍勒 | 1808 | 漢弗里·戴維 | 舍勒在重晶石中發現了一種新的土(氧化鋇),但他沒有命名這種土。莫爾沃之後於1782年將這種土命名為barote。[3]戴維通過電解法製得了金屬鋇。[82] |

| 17 | 氯 | Cl |

|

1774 | 卡爾·威廉·舍勒 | 1774 | 卡爾·威廉·舍勒 | 舍勒從鹽酸製得了氯氣,但誤將它認為是氧化物。直到1810年,漢弗里·戴維才認定它是一種元素。[83][84] |

| 42 | 鉬 | Mo |

|

1778 | 卡爾·威廉·舍勒 | 1781 | 彼得·雅各布·耶爾姆 | 舍勒認為輝鉬礦(二硫化鉬)中含有一種金屬。[85]耶爾姆之後用碳與亞麻籽油還原鉬酸,分離出金屬鉬。[41]:263–264 |

| 74 | 鎢 | W |

|

1781 | 托爾貝恩·貝里曼 | 1783 | 胡塞·德盧亞爾和浮士圖·德盧亞爾 | 伯格曼從白鎢礦中提取了一種新元素的氧化物。德盧亞爾兄弟從黑鎢礦中製得了鎢酸,並用木炭還原它得到了金屬鎢。[86] |

| 52 | 碲 | Te |

|

1782 | 弗朗茨-約瑟夫·米勒·馮·賴興施泰因 | 1798 | 馬丁·海因里希·克拉普羅特 | 米勒在特蘭西瓦尼亞的金礦雜質中發現碲。[87]1789年,Pál Kitaibel從被認為是輝鉬礦的礦物中獨立發現碲,但他之後也認為碲的發現應歸功於米勒。[88][89]1798年,克拉普羅特分離出純碲。[84] |

| 5 | 硼 | B |

|

1787 | 路易-貝爾納·吉東·德·莫爾沃、安托萬-洛朗·德·拉瓦節、克洛德·貝托萊、安托萬-弗朗索瓦·德·富克魯瓦 | 1808 | 漢弗里·戴維 | 早在8世紀,麥加與麥地那的人就會使用硼砂。[90]1787年,莫爾沃、拉瓦節、貝托萊、富克魯瓦在著作《Méthode de nomenclature chimique》中提到了radical boracique(硼)[3],它後來也出現在拉瓦節1789年的元素列表中。[77]1808年6月21日,呂薩克和泰納爾宣佈硼酸中含有一種新元素,九天之後戴維宣佈製得了金屬硼,將其命名為boracium。[91]之後戴維發現硼並不是金屬,因此在1812年將boracium改名為boron。[3] |

|

1789 | 安托萬-洛朗·德·拉瓦節 | 拉瓦節發表第一個現代化學元素列表,其中包括光、熱在內的33種元素,但不包括Na、K(拉瓦節不確定今天被稱為Na2O和K2O的物質中有沒有新元素)[92]、Te[d]。列表中的部分元素以尚未提取的「自由基」(Cl[e]、F、B)或氧化物(Ca、Mg、Ba、Al、Si)的形式列出。[77]他也給出了「元素」的定義。 | |||||

| 40 | 鋯 | Zr |

|

1789 | 馬丁·海因里希·克拉普羅特 | 1824 | 永斯·雅各布·貝采利烏斯 | 克拉普羅特從鋯石中鑑定出一種新的氧化物。[95][96]1808年,戴維證明了該氧化物含有新的金屬,但他無法分離出來。[65][66]:360–3621824年,貝采利烏斯通過在鐵管中加熱鉀與氟鋯酸鉀的混合物,得到金屬鋯。[97] |

| 92 | 鈾 | U |

|

1789 | 馬丁·海因里希·克拉普羅特 | 1841 | 尤金-梅爾希奧·皮里哥 | 克拉普羅特誤將從瀝青鈾礦中分離出的二氧化鈾當成了金屬鈾,用剛發現的天王星的名字為其命名。[98][99][3]1841年,尤金-梅爾希奧·皮里哥通過鉀與四氯化鈾反應,得到真正的金屬鈾。[41]:477[99] |

| 38 | 鍶 | Sr |

|

1790 | 阿代爾·克勞福德 | 1808 | 漢弗里·戴維 | 克勞福德於1790年發現菱鍶礦(碳酸鍶)與毒重石(碳酸鋇)的化學性質不同,並猜測菱鍶礦中含有一種新的土。在他之前的大多數礦物學家都認為菱鍶礦是一種毒重石。最終,戴維於1808年通過電解法製得了金屬鍶。[54]:302–305 |

| 22 | 鈦 | Ti |

|

1791 | 威廉·格雷戈爾 | 1875 | D. K. Kirillov | 格雷戈爾鈦鐵礦中發現了一種新的金屬的氧化物。馬丁·海因里希·克拉普羅特於1795年獨立地發現了金紅石(二氧化鈦)並命名了其中含有的新元素。1825年,永斯·雅各布·貝采利烏斯宣傳分離了金屬鈦,但他所得到的產物與真正的金屬鈦性質不符,因為金屬鈦可溶於氫氟酸,而貝采利烏斯的產物不溶於氫氟酸。1875年,俄國化學家D. K. Kirillov製得金屬鈦。[100]99.8%純的金屬鈦直到1910年才由馬修·亞伯特·亨特製得。[101] |

| 39 | 釔 | Y |

|

1794 | 約翰·加多林 | 1828 | 弗里德里希·維勒 | 加多林在矽鈹釔礦中發現了一種新的土,但沒有命名它。安德斯·古斯塔夫·埃克伯格於1797年證實加多林的成果,將他發現的土取名為yttria(氧化釔)。[3]戴維於1808年發現yttria是金屬氧化物,但他無法分離出該金屬。[65][66]:364–3661828年,維勒通過氯化釔與金屬鉀的反應製得金屬釔。[102][103] |

| 24 | 鉻 | Cr |

|

1797 | 路易-尼古拉·沃克蘭 | 1797 | 路易-尼古拉·沃克蘭 | 法國化學家沃克蘭發現鉻鉛礦里有新元素,後來通過還原氧化鉻製得了金屬鉻。[3][104][105] |

| 4 | 鈹 | Be |

|

1798 | 路易斯·尼古拉斯·沃克蘭 | 1828 | 弗里德里希·維勒和安托萬·布西 | 沃克蘭發現了綠柱石和綠寶石含有一種新的氧化物。戴維之後於1808年證明這是金屬的氧化物,但他無法分離該金屬。[65][66]:358–3591828年,維勒[103]和布西[106]都獨立通過金屬鉀與氯化鈹的反應得到金屬鈹。 |

| 23 | 釩 | V |

|

1801 | 安德烈·曼紐爾·德·里奧 | 1867 | 亨利·羅斯科 | 里奧發現釩鉛礦中有新的金屬元素,將其稱作erythronium。不過,維多·科萊-德科提爾於1805年錯誤認為erythronium就是不純的鉻,於是里奧收回了自己的聲明。[107]1830年,尼爾斯·加布里埃爾·塞弗斯特瑞姆再次發現這一元素,將其命名為vanadium。弗里德里希·維勒後來發現vanadium與erythronium是同種物質,因此里奧才是新元素的真正發現者。[108][109]里奧發現自己先取得了這項成果後,強烈要求承認自己以前的成果,但這個新元素的名字仍然維持為vanadium。[109]1867年,羅斯科通過用氫氣還原二氯化釩,製得金屬釩。[110] |

| 41 | 鈮 | Nb |

|

1801 | 查理斯·哈契特 | 1866 | 克里斯蒂安·威廉·布洛姆斯特蘭德 | 哈契特在鈮鐵礦中發現了這種元素,並稱它為columbium。[51]1809年,威廉·海德·沃拉斯頓聲稱columbium和鉭是同種元素,但這是錯誤的。[84]海因里希·羅斯於1844年從鉭礦中發現兩種新元素——niobium(鈮)和pelopium。後來,pelopium被發現是鈮與鉭的混合物,而niobium和columbium則是同種元素,與鉭不同。[51][111]當時的科學界混用niobium和columbium這兩個名稱,其中niobium更常見於歐洲,而columbium更常見於美洲。1949年,IUPAC正式接受用niobium這個名稱命名41號元素。[51][84]1866年,布洛姆斯特蘭德用氫氣還原氯化鈮,製得了金屬鈮。[112] |

| 73 | 鉭 | Ta |

|

1802 | 安德斯·古斯塔夫·埃克伯格 | 埃克伯格發現一種新元素,將其命名為鉭。1809年,威廉·海德·沃拉斯頓聲稱columbium和鉭是同種元素,但這是錯誤的。[84]1844年羅斯證明了它與鈮不同。[113] | ||

| 46 | 鈀 | Pd |

|

1802 | 威廉·海德·沃拉斯頓 | 1802 | 威廉·海德·沃拉斯頓 | 沃拉斯頓從南美洲獲得的鉑樣品中發現了鈀,但沒有立即發表他的成果。他試圖使用新發現的小行星穀神星為這種元素命名,但當他於1804年出版成果時,鈰已經採用了該名。於是沃拉斯頓用後來發現的智神星來命名這種元素。[114] |

| 58 | 鈰 | Ce |

|

1803 | 馬丁·海因里希·克拉普羅特、永斯·雅各布·貝采利烏斯、威廉·希辛格 | 貝采利烏斯和希辛格在矽鈰石中發現新的土,認為它是新元素的氧化物,並以新發現的小行星穀神星(當時仍被認為是行星)來命名這個元素。克拉普羅特同時獨立地從鉭樣品中發現了鈰。[115] | ||

| 76 | 鋨 | Os |

|

1803 | 史密森·特南特 | 1803 | 史密森·特南特 | 特南特和沃拉斯頓一起研究[f]來自南美洲的鉑樣品,發現了兩種元素——鋨和銥。[116] |

| 77 | 銥 | Ir |

|

1803 | 史密森·特南特和維多·科萊-德科提爾 | 1803 | 史密森·特南特 | 特南特和沃拉斯頓一起研究[f]來自南美洲的鉑樣品,發現了兩種元素——鋨和銥。關於銥的研究成果於1804年出版。[117]科萊-德科提爾在1803年也獨立發現了銥,但沒發現鋨。[84] |

| 45 | 銠 | Rh |

|

1804 | 威廉·海德·沃拉斯頓 | 1804 | 威廉·海德·沃拉斯頓 | 沃拉斯頓從南美洲的天然鉑樣品中發現並分離出了銠。[118] |

| 53 | 碘 | I |

|

1811 | 貝爾納·庫爾圖瓦 | 1811 | 貝爾納·庫爾圖瓦 | 庫爾圖瓦在海草灰中發現了碘。[119] |

| 3 | 鋰 | Li |

|

1817 | 約翰·奧古斯特·阿韋德松 | 1821 | 威廉·托馬斯·布蘭德 | 阿韋德松在透鋰長石中發現了鋰元素。[120]布蘭德後來通過電解氧化鋰,製得金屬鋰。[51] |

| 48 | 鎘 | Cd |

|

1817 | 卡爾·塞繆爾·萊貝雷希特·赫爾曼、弗里德里希·施特羅邁爾和羅洛夫 | 1817 | 卡爾·塞繆爾·萊貝雷希特·赫爾曼、弗里德里希·施特羅邁爾和羅洛夫 | 這三個人都從來自西里西亞的氧化鋅樣品中發現了一種新的金屬,但是只有施特羅邁爾提出的名稱被人們所接受。[121] |

| 34 | 硒 | Se |

|

1817 | 永斯·雅各布·貝采利烏斯和約翰·戈特利布·甘恩 | 1817 | 永斯·雅各布·貝采利烏斯和約翰·戈特利布·甘恩 | 貝采利烏斯和甘恩通過鉛室法合成硫酸時發現一種紅色沉澱。他們原認為這是碲,但進一步研究之後發現是新元素。[122][88] |

| 35 | 溴 | Br |

|

1825 | 安托萬·熱羅姆·巴拉爾和卡爾·羅威 | 1825 | 安托萬·熱羅姆·巴拉爾和卡爾·羅威 | 他們在1825年秋天都發現了溴。巴拉爾於次年發表了成果[123],而羅威直到1828年才發表他的發現。[124]在這之前幾年,李比希就已經分離出溴,但把它當作是氯化碘,直到巴拉爾發表其發現時才意識到錯誤。[94][125] |

| 90 | 釷 | Th |

|

1829 | 永斯·雅各布·貝采利烏斯 | 1914 | D. Lely, Jr.和L. Hamburger | 貝采利烏斯在矽酸釷礦發現了釷元素。[126]1882年,瑞典化學家拉爾斯·弗雷德里克·尼爾松在1882年試圖分離金屬釷,但無法得到高純度的釷。[127]Lely與Hamburger之後通過用鈉還原氯化釷,得到99%純的金屬釷。[128] |

| 57 | 鑭 | La |

|

1838 | 卡爾·古斯塔夫·莫桑德 | 莫桑德在二氧化鈰的樣品中發現了一種新元素,並於1842年發表了成果。[129] | ||

| 60 | 釹 | Nd |

|

1841[84]–1842[130]:172 | 卡爾·古斯塔夫·莫桑德 | 莫桑德在二氧化鈰的樣品中又發現了一種新元素,他將其命名為didymium。雖然didymium實際上是鐠與釹的混合物,但莫桑德錯誤地認為didymium是一種元素。[130]:172直到1885年,馮·韋爾斯巴赫才把didymium分離成兩種元素——鐠(praseodidymium,後改稱praseodymium)和釹(neodidymium,後改稱neodymium),其中釹的佔比更大。[130]:173[84][131] | ||

| 68 | 鉺 | Er |

|

1843 | 卡爾·古斯塔夫·莫桑德 | 1934 | Wilhelm Klemm和Heinrich Bommer[132]:167 | 莫桑德從釔土(yttria,氧化釔)中分離出黃色的鉺土(erbia,氧化鉺)及玫瑰紅色的鋱土(terbia,氧化鋱)[133],但這兩種元素的名字之後被混淆。1860年,尼爾斯·約翰·柏林只能分離出玫瑰紅色的土,令人困惑地將它改名為erbia,並質疑黃色的土是否存在。之後,馬克·德拉方丹沿用了柏林的命名,將玫瑰紅色的土稱作erbia。1878年,他證明黃色的土真的存在,在讓-夏爾·加利薩·德馬里尼亞的建議下將其命名為terbia。從此,莫桑德為這兩種元素提出的名字互換了。[51] |

| 65 | 鋱 | Tb |

|

1843 | 卡爾·古斯塔夫·莫桑德 | |||

| 44 | 釕 | Ru |

|

1844 | 卡爾·恩斯特·克勞斯 | 1844 | 卡爾·恩斯特·克勞斯 | 1826年,戈特弗里德·奧桑認為他在俄羅斯的鉑樣品中發現了三種新的金屬,兩年後將它們命名為polinium、pluranium、ruthenium。不過,奧斯蘭的發現受質疑,且他的鉑樣品太少,無法分離這些元素,因此在1829年撤回了結果。[134]1844年,克勞斯確認鉑樣品有一種新元素,並使用奧斯蘭原用的名稱ruthenium為該新元素命名。[135] |

| 55 | 銫 | Cs |

|

1860 | 羅拔·威廉·本生和古斯塔夫·基爾霍夫 | 1882 | 卡爾·賽特貝格 | 本生和基爾霍夫是最早使用光譜分析來尋找新元素的人。他們在巴特迪克海姆的礦泉水樣品中觀察到兩條藍色的發射譜線,從其中發現了銫。[136]純的金屬銫是由賽特貝格於1882年製得的。[51] |

| 37 | 銣 | Rb |

|

1861 | 羅拔·威廉·本生和古斯塔夫·基爾霍夫 | 1863 | 羅拔·威廉·本生 | 本生和基爾霍夫在發現銫之後幾個月,通過觀察礦物鋰雲母的譜線發現了銣。[137]本生後來於1863年製得金屬銣。[51] |

| 81 | 鉈 | Tl |

|

1861 | 威廉·克魯克斯 | 1862 | 克勞德·奧古斯特·拉米 | 在銣發現之後,克魯克斯在硒樣品中發現一條新的綠色譜線。一年之後拉米發現這是一種新金屬。[138] |

| 49 | 銦 | In |

|

1863 | 費迪南德·萊奇和希爾奧尼莫斯·特奧多爾·里希特 | 1867 | 希爾奧尼莫斯·特奧多爾·里希特 | 萊奇和里希特從閃鋅礦中通過它明亮的靛藍色譜線鑑定出了銦[139],里希特在次年分離出這種金屬。[51] |

| 2 | 氦 | He |

|

1868 | 約瑟夫·諾曼·洛克耶 | 1895 | 威廉·拉姆齊、佩爾·特奧多爾·克萊韋和尼爾斯·朗勒特 | 皮埃爾·讓森和洛克耶獨立地從太陽光譜中發現一條與已知任何元素都不符的黃色譜線,但只有洛克耶正確推斷出這是一種新元素。[140]1881年,意大利物理學家路易吉·帕爾米耶里在最近因維蘇威火山噴發而昇華的物質中觀察到氦的黃色譜線,首次在地球發現氦。[141]1895年,拉姆齊、克利夫和朗勒特獨立地觀察到包合在釔鈾礦中的氦氣。[140] |

|

1869 | 德米特里·伊萬諾維奇·門捷列夫 | 門捷列夫將已知的63種元素(不包括當時不確定是否存在的鋱,以及還未在地球發現的氦)排成了現代元素週期表,並預測了多種元素的存在。 | |||||

| 31 | 鎵 | Ga |

|

1875 | 保羅·埃米爾·勒科克·德布瓦博德蘭 | 1878 | 保羅·埃米爾·勒科克·德布瓦博德蘭和Emil Jungfleisch | 德布瓦博德蘭觀察了來自潘瑞納的閃鋅礦樣品,其中一些發射譜線與類鋁相符。類鋁是門捷列夫於1871年所預測的,三年後,他和Jungfleisch最終用電解法製得金屬鎵。[142][143][51] |

| 70 | 鐿 | Yb |

|

1878 | 讓-夏爾·加利薩·德馬里尼亞 | 1937 | Wilhelm Klemm和Heinrich Bommer | 1878年10月22日,德馬里尼亞宣佈從erbia(氧化鉺,莫桑德原稱terbia氧化鋱)分離出ytterbia(氧化鐿)。[144]1937年,Wilhelm Klemm和Heinrich Bommer首次分離金屬鐿。[145][146][147] |

| 67 | 鈥 | Ho |

|

1878–1879 | 馬克·德拉方丹、Jacques-Louis Soret、佩爾·特奧多爾·克萊韋 | 德拉方丹和Soret在鈮釔礦中觀察到新的譜線,暫時將新元素命名為X。[130]:120[148]1879年,佩爾·特奧多爾·克萊韋獨立將馬里格納克製得的氧化鉺分離成氧化鉺和另外兩種元素——銩和鈥。[149]後來的研究發現X與鈥是同一種元素。[130]:123[148] | ||

| 69 | 銩 | Tm |

|

1879 | 佩爾·特奧多爾·克萊韋 | 佩爾·特奧多爾·克萊韋從馬里格納克製得的氧化鉺分離出兩種新元素——銩和鈥。[150] | ||

| 21 | 鈧 | Sc |

|

1879 | 拉爾斯·弗雷德里克·尼爾松 | 1937 | W. Fischer、K. Brünger、H. Grieneisen[151] | 尼爾松從馬里格納克的氧化鐿中分離出純氧化鐿和1871年門捷列夫所預測的類硼。[152] |

| 62 | 釤 | Sm |

|

1879 | 保羅·埃米爾·勒科克·德布瓦博德蘭 | 德布瓦博德蘭注意到鈮釔礦中有一種新的氧化物,並根據礦物的名字samarskite把它命名為samaria。[153] | ||

| 64 | 釓 | Gd |

|

1880 | 讓·查爾斯·加利薩爾·馬里格納克 | 1935 | Félix Trombe | 馬里格納克在氧化鋱中發現一種新的氧化物(即今天的氧化釓),暫定名為Yα,1886年,保羅·埃米爾·勒科克·德布瓦博德蘭從鈮釔礦分離出較純的Yα,改名為gadolinia。[154]Félix Trombe後來製得了金屬釓。[155] |

| 59 | 鐠 | Pr |

|

1885 | 卡爾·奧爾·馮·韋爾斯巴赫 | 馮·韋爾斯巴赫把didymium分離成兩種新元素——鐠和釹。[130]:173[156] | ||

| 66 | 鏑 | Dy |

|

1886 | 保羅·埃米爾·勒科克·德布瓦博德蘭 | 德布瓦博德蘭在氧化鉺中發現了一種新的氧化物。[157] | ||

| 32 | 鍺 | Ge |

|

1886 | 克萊門斯·溫克勒 | 1886 | 克萊門斯·溫克勒 | 1886年2月,溫克勒在硫銀鍺礦中發現了1871年門捷列夫預測的類矽。[158] |

| 18 | 氬 | Ar |

|

1894 | 約翰·斯特拉特和威廉·拉姆齊 | 1894 | 約翰·斯特拉特和威廉·拉姆齊 | 他們發現由液化空氣製得的氮氣比化學方法製得的氮氣分子量更大。他們研究後分離出了氬,第一個被分離的貴氣體。[159] |

| 63 | 銪 | Eu |

|

1896 | 尤金·德馬塞 | 1937 | 德馬塞發現在勒科克製得的釤中有新元素的譜線,暫時將該新元素命名為Σ,1901年時改成現名europium。[160]金屬銪於1937年被分離出來。[161] | |

| 36 | 氪 | Kr |

|

1898 | 威廉·拉姆齊和莫里斯·特拉弗 | 1898 | 威廉·拉姆齊和莫里斯·特拉弗 | 1898年5月31日,他們從液態空氣中分離出一種沸點不同的貴氣體。[162] |

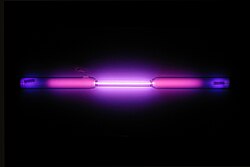

| 10 | 氖 | Ne |

|

1898 | 威廉·拉姆齊和莫里斯·特拉弗 | 1898 | 威廉·拉姆齊和莫里斯·特拉弗 | 1898年6月12日,他們從液態空氣中分離出一種沸點不同的貴氣體。[162] |

| 54 | 氙 | Xe |

|

1898 | 威廉·拉姆齊和莫里斯·特拉弗 | 1898 | 威廉·拉姆齊和莫里斯·特拉弗 | 在氖之後[g],他們又從液態空氣中分離出一種貴氣體。[162] |

| 84 | 釙 | Po | 1898 | 皮耶·居禮和瑪莉·居禮 | 1946 | W. H. Beamer和C. R. Maxwell | 在1898年7月13日完成一項實驗後,居禮夫婦發現從瀝青鈾礦中獲得的鈾放射性超出正常值,他們將這歸結於其中存在一種未知的元素。1902年,威利·馬克瓦爾德又獨立發現釙,將其命名為放射性碲(radiotellurium)。[163]純釙於1946年被分離。[164] | |

| 88 | 鐳 | Ra |

|

1898 | 皮耶·居禮和瑪莉·居禮 | 1910 | 瑪莉·居禮和安德烈-路易·德比埃爾內 | 居禮夫婦於1898年12月26日報告發現了不同於釙的一種新元素,之後瑪莉·居禮從瀝青鈾礦中提取出了這種元素。[165]1910年9月,瑪莉·居禮和安德烈-路易·德比埃爾內分離出金屬鐳。[166][167] |

| 86 | 氡 | Rn |

|

1899 | 歐內斯特·盧瑟福和羅拔·鮑伊·歐文斯 | 1910 | 威廉·拉姆齊和羅拔·懷特洛-格雷 | 盧瑟福和歐文斯發現釷的放射性衰變產生了一种放射性的氣體,後來由拉姆齊和格雷分離出來。1900年,弗里德里希·道恩在鐳的衰變中發現了更長壽的氡同位素,即氡-222。 由於radon這一詞原本只用於表示氡-222,而不是86號元素的命名,因此道恩常被誤認為是氡元素的發現者。[168][169] |

| 89 | 錒 | Ac |

|

1902 | 弗裏德里希·奧斯卡·吉塞爾 | 1954 | Joseph G. Stites Jr.、Murrell L. Salutsky、Bob D. Stone | 吉塞爾從瀝青鈾礦中提取出一種性質與鑭類似的新元素。[170]在這之前的1899年及1900年,德比埃爾內稱他發現了性質類似與鈦、釷類似的新元素,這與真正的錒的化學性質不符。不過,吉塞爾和德比埃爾內之後都於1904年得到含錒的樣本,因此德比埃爾內也常被列為錒的發現者。[171]金屬錒後來由鋰蒸汽還原氟化錒得到。[172] |

| 71 | 鑥 | Lu |

|

1906 | 喬治·於爾班和卡爾·奧爾·馮·韋爾斯巴赫 | 1953 | 於爾班和馮·韋爾斯巴赫分別獨立地發現原來製得的鐿含有一種新元素。[173]1953年,科學家首次分離金屬鑥。[41]:241 | |

| 75 | 錸 | Re |

|

1908 | 小川正孝 | 1908 | 小川正孝 | 小川正孝發現從方釷石中發現了它但誤將其認作43號元素,並命名為nipponium(意為「日本素」)。[174]由於他確定的原子序是錯的,且重要成果都只出版於日文文獻中,小川正孝的發現沒得到當時科學界的普遍認可。不過,後人發現小川正孝樣本的發射光譜及X射線光譜都符合75號元素的性質,因此現代文獻得以確認他才是75號元素錸的發現者。[175]1925年,瓦爾特·諾達克、伊達·諾達克和奧托·伯格宣佈從矽鈹釔礦中分離出這種元素,並提出了現在使用的命名。[176][177] |

| 91 | 鏷 | Pa |

|

1913 | 奧斯瓦爾德·赫爾穆特·格林和卡西米爾·法揚斯 | 1934 | 阿里斯蒂德·馮·格羅斯 | 兩人從238U的衰變產物中獲得鏷的同位素234mPa,將其命名為brevium,這是門捷列夫於1871年預測過的。[178]1918年,奧托·哈恩與莉澤·邁特納發現了更長壽的同位素231Pa,將其命名為protactinium。由於231Pa更長壽,protactinium這個名字取代了brevium,成為91號元素的現名。[179][180]它原本是由威廉·克魯克斯於1900年分離出來的,但未把它當作新元素。[41]:347金屬鏷由阿里斯蒂德·馮·格羅斯首次分離。[181] |

| 72 | 鉿 | Hf | 1922 | 迪爾克·科斯特和喬治·德·赫維西 | 1924 | 范亞克和德玻爾 | 於爾班聲稱在稀土殘渣中發現了這種元素,而沃爾納德斯基獨立地從褐簾石中發現了它。由於第一次世界大戰,兩人的實驗都未能得到其他人證實,且之後因為所稱的化學性質與真正的鉿不符而無法證實。戰後,科斯特和赫維西從挪威的鋯石用X射線光譜分析發現了它。[182]1924年,范亞克和德玻爾通過分解四碘化鉿,得到金屬鉿。[183][184]鉿是最後發現的兩種有穩定同位素的元素之一,另一個是錸。[h] | |

| 43 | 鍀 | Tc |

|

1937 | 卡羅·佩里耶和埃米利奧·塞格雷 | 1947 | S. Fried[185] | 兩人從迴旋加速器的鉬導流板中發現了一種新元素,這是第一種人工合成元素。它是門捷列夫於1871年預測的類錳。[186]1952年,美國天文學家保羅·威拉德·梅里爾在S型紅巨星的光譜中觀察到了鍀的發射譜線。[187]B. T. Kenna和黑田和夫於1962年從比屬剛果的瀝青鈾礦中分離出鍀,發現鍀能以鈾裂變產物的形式存在於自然界。[188]錸的再次發現者瓦爾特·諾達克、奧托·伯格、伊達·諾達克早在1925年就聲稱發現了43號元素,將其命名為masurium。不過,黑田和夫通過計算質疑他們的成果,認為樣本中43號元素的含量太少,無法被他們所用的檢測方法檢測到。[189] |

| 87 | 鈁 | Fr | 1939 | 瑪格麗特·佩賴 | 佩賴從227Ac的衰變中發現了它。[190]鈁是最後一種從自然界中發現而不是在實驗室中人工合成的元素。後來發現的鎿、砹、鈈、鉕最初是被合成的,但最終發現自然界中也存在。[191]Stefan Meyer、Viktor F. Hess、Friedrich Paneth很可能早在1914年就觀察到227Ac衰變成223Fr的過程,但由於第一次世界大戰爆發而無法繼續研究。[191] | |||

| 85 | 砹 | At | 1940 | 戴爾·科森、肯尼斯·羅斯·麥肯齊和埃米利奧·塞格雷 | 由α粒子轟擊鉍原子製得。[192]1943年,貝爾塔·卡爾利克和特羅德·貝爾奈在自然界中發現砹,但由於第二次世界大戰而一開始沒注意到科森等人的成果。[193]霍里亞·胡盧貝伊和伊維特·哥舒瓦於1936年宣稱從自然界發現85號元素,將其命名為dor。雖然他們的樣本里很可能含有218At,且有能力觀察到砹的譜線,但他們無法通過化學性質確認砹,且因為胡盧貝伊早先有發現87號元素的虛假聲明,他們的發現受質疑。[193][194] | |||

| 93 | 鎿 | Np | 1940 | 埃德溫·麥克米倫和菲利普·埃布爾森 | 由中子照射鈾原子製得,這是第一種被發現的超鈾元素。[195]不久前,仁科芳雄和木村健二郎合成了鈾的同位素237U,觀察到它會β衰變成23793,但因為這種93號元素同位素的半衰期太長而無法觀測到其放射性。麥克米倫和埃布爾森使用的同位素則是239U,它的衰變產物23993的半衰期遠短於23793。[196]他們也發現23993會再次β衰變,產生94號元素,但產生的量不足以讓他們分離、確認94號元素的存在。[197]1952年,D. F. Peppard等人在比屬剛果的瀝青鈾礦中發現天然鎿。[198] | |||

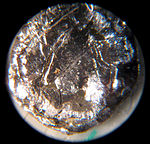

| 94 | 鈈 | Pu |

|

1940–1941 | 格倫·西奧多·西博格、阿瑟·華爾、約瑟夫·甘迺迪和埃德溫·麥克米倫 | 1943 | 由氘核轟擊鈾原子製得。[199]西博格和Morris L. Perlman之後於1941–1942年在加拿大的瀝青鈾礦中發現天然鈈,但這一發現直到1948年才解密。[200]1943年11月,科學家通過還原三氟化鈈,首次得到金屬鈈。[58]:541 | |

| 96 | 鋦 | Cm | 1944 | 格倫·西奧多·西博格、拉爾夫·詹姆斯、阿伯特·吉奧索 | 1950 | J. C. Wallmann、W. W. T. Crane、B. B. Cunningham | 在曼哈頓工程期間,由α粒子轟擊鈈原子製得。[201]1950年,科學家通過用鋇還原三氟化鋦,首次得到金屬鋦。[202] | |

| 95 | 鎇 | Am |

|

1944 | 格倫·西奧多·西博格、拉爾夫·詹姆斯、萊昂·摩根、阿伯特·吉奧索 | 1951 | Edgar F. Westrum Jr.和LeRoy Eyring | 在曼哈頓工程期間,由中子照射鈈原子製得。[203]1951年,科學家通過用鋇還原三氟化鎇,製得金屬鎇。[204] |

| 61 | 鉕 | Pm | 1945 | 雅各·馬林斯基、勞倫斯·格蘭德寧、查爾斯·科耶爾 | 1963 | F. Weigel | 鉕可能早在1942年就已由中子轟擊釹和鐠製得,但未能分離出來。[205]在1945年曼哈頓工程期間,科耶爾、馬林斯基、格蘭德寧三人從鈾-235的裂變產物中發現鉕。[206]F. Weigel於1963年通過用鋰還原氟化鉕,得到金屬鉕。[132]:4291965年,Olavi Erämetsä在自然界發現痕量的鉕。鉕是至今最新發現存在於自然界的元素。[207] | |

| 97 | 錇 | Bk |

|

1949 | 斯坦利·湯普森、阿伯特·吉奧索和格倫·西奧多·西博格(加州大學伯克利分校) | 由α粒子轟擊鎇製得。[208] | ||

| 98 | 鐦 | Cf |

|

1950 | 斯坦利·湯普森、肯尼斯·斯錐特、阿伯特·吉奧索和格倫·西奧多·西博格(加州大學伯克利分校) | 由α粒子轟擊鋦製得。[209] | ||

| 99 | 鎄 | Es |

|

1952 | 阿伯特·吉奧索等人(阿貢國家實驗室、洛斯阿拉莫斯國家實驗室和加州大學伯克利分校) | 在1952年11月的首次氫彈爆炸中,中子照射鈾原子而成。這項發現被保密了數年。[210] | ||

| 100 | 鐨 | Fm | 1952–1953 | 阿伯特·吉奧索等人(阿貢國家實驗室、洛斯阿拉莫斯國家實驗室和加州大學伯克利分校) | 在1952年11月的首次氫彈爆炸中,中子照射鈾原子而成。產物中含有的鐨在1953年初才被發現。這項發現被保密了數年。[211] | |||

| 101 | 鍆 | Md | 1955 | 阿伯特·吉奧索、Bernard G. Harvey、格雷戈里·蕭邦、斯坦利·湯普森、格倫·西奧多·西博格(勞倫斯伯克利國家實驗室) | 由氦核轟擊鎄原子製得。[212] | |||

| 103 | 鐒 | Lr | 1961 | 阿伯特·吉奧索、Torbjørn Sikkeland、E. Larsh、M. Latimer(勞倫斯伯克利國家實驗室) | 由硼原子轟擊鐦原子製得。[213] | |||

| 102 | 鍩 | No | 1965–1966 | E. D. Donets、V. A. Shchegolev、V. A. Ermakov(杜布納聯合原子核研究所) | 由氖原子轟擊鈾原子製得。[214]雖然更早之前就有發現102號元素的報道,但直到1966年,杜布納聯合原子核研究所才有首個完整、無爭議的報道。[215] | |||

| 104 | 鑪 | Rf | 1966–1969 | 阿伯特·吉奧索等人(勞倫斯伯克利國家實驗室)與I. Zvara等人(杜布納聯合原子核研究所) | 吉奧索等人由碳原子轟擊鐦原子製得鑪,而Zvara等人則通過氖原子轟擊鈈原子合成鑪。[216]雖然杜布納聯合原子核研究所早在1964年就有合成104號元素的報道,但超鐨工作小組(TWG)認為這不足以證明發現了104號元素。[215] | |||

| 105 | 𨧀 | Db | 1970–1971 | 阿伯特·吉奧索等人(勞倫斯伯克利國家實驗室)與V. A. Druin等人(杜布納聯合原子核研究所) | 吉奧索等人由氮原子轟擊鐦原子製得𨧀,而Druin等人則通過氖原子轟擊鎇原子合成𨧀。[217]雖然杜布納聯合原子核研究所早在1968年就有合成105號元素的報道,但其中的實驗數據與後來的研究不符。[215] | |||

| 106 | 𨭎 | Sg | 1974 | 阿伯特·吉奧索等人(勞倫斯伯克利國家實驗室) | 由氧原子轟擊鐦原子製得。[218] | |||

| 107 | 𨨏 | Bh | 1981 | 戈特弗里德·明岑貝格等人(亥姆霍茲重離子研究中心) | 由鉻原子轟擊鉍原子製得。[219] | |||

| 109 | 䥑 | Mt | 1982 | 戈特弗里德·明岑貝格、彼得·安布魯斯特等人(亥姆霍茲重離子研究中心) | 由鐵原子轟擊鉍原子製得。[220] | |||

| 108 | 𨭆 | Hs | 1984 | 戈特弗里德·明岑貝格、彼得·安布魯斯特等人(亥姆霍茲重離子研究中心) | 由鐵原子轟擊鉛原子製得。[221] | |||

| 110 | 鐽 | Ds | 1994 | 西格德·霍夫曼等人(亥姆霍茲重離子研究中心) | 由鎳原子轟擊鉛原子製得。[222] | |||

| 111 | 錀 | Rg | 1994 | 西格德·霍夫曼等人(亥姆霍茲重離子研究中心) | 由鎳原子轟擊鉍原子製得。[223] | |||

| 112 | 鎶 | Cn | 1996 | 西格德·霍夫曼等人(亥姆霍茲重離子研究中心) | 由鋅原子轟擊鉛原子製得。[224][225] | |||

| 114 | 鈇 | Fl | 1999 | 尤里·奧加涅相等人(杜布納聯合原子核研究所) | 由鈣原子轟擊鈈原子製得。它可能早在1998年就已被發現,但未獲證實。[226] | |||

| 116 | 鉝 | Lv | 2000 | 尤里·奧加涅相等人(杜布納聯合原子核研究所) | 由鈣原子轟擊鋦原子製得。[227] | |||

| 118 | 鿫 | Og | 2002 | 尤里·奧加涅相等人(杜布納聯合原子核研究所) | 由鈣原子轟擊鐦原子製得。[228] | |||

| 115 | 鏌 | Mc | 2003 | 尤里·奧加涅相等人(杜布納聯合原子核研究所) | 由鈣原子轟擊鎇原子製得。[229] | |||

| 113 | 鉨 | Nh | 2003–2004 | 尤里·奧加涅相等人(杜布納聯合原子核研究所)與森田浩介等人(日本理化學研究所) | 奧加涅相等人通過鏌的衰變合成鉨[229],而森田浩介等人則用鋅原子轟擊鉍原子製得鉨。[230]雙方都在2003年開始實驗,其中奧加涅相等人在2003年就探測到第一粒鉨原子,而森田浩介等人的鉨原子直到2004年才被合成出來。不過,雙方都在2004年發表結果。 | |||

| 117 | 鿬 | Ts | 2009 | 尤里·奧加涅相等人(杜布納聯合原子核研究所) | 由鈣原子轟擊錇原子製得。[231] | |||

參見

註釋

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.