トップQs

タイムライン

チャット

視点

春日山城

新潟県上越市にあった城 ウィキペディアから

Remove ads

春日山城(かすがやまじょう)は、越後国頸城郡中屋敷春日山(現在の新潟県上越市春日山町)[1]にあった中世の日本の城(山城)。主に長尾氏の居城で、戦国武将上杉謙信の城として知られる。春日山城跡は国の史跡に指定されている[2]。日本五大山城の一つとされることもある[3]。

Remove ads

概要

この城は、南北朝時代に越後国守護である上杉氏が越後府中の館の詰め城として築城したのが始まりとされる。1507年(永正4年)、守護代であった長尾為景が上杉定実を擁立して守護上杉房能を追放した。新守護として定実が府中に入ると、長尾氏が春日山城主となった。

上越市中部にある春日山山頂に築かれ、天然の要塞を持つ難攻不落の城とされ、為景、晴景、上杉謙信(長尾景虎)、上杉景勝の四代の居城となった。しかし、上杉景勝が会津へ移った後に越後を支配した堀氏は、政治を取り仕切るに不便として、1607年(慶長12年)に直江津港近くに福島城を築城して移り、春日山城はその役目を終えた。

別名を鉢ヶ峰城[4]ともいう。「春日山」の名称は、奈良の春日大社から分霊勧請(かんじょう)した春日神社に由来する。春日神社の創建年代は、958年(天徳2年)説、守護上杉氏の築城の際とする説、文明年間(1469年~86年)という説などがありはっきりしない。

また、近くにある林泉寺の惣門は、春日山城の搦手門を移築したものであると言われているが、確証はない。しかし、最低でも慶長まではさかのぼるものであるとも言われ、春日山城で最も古い建築物であると思われる。

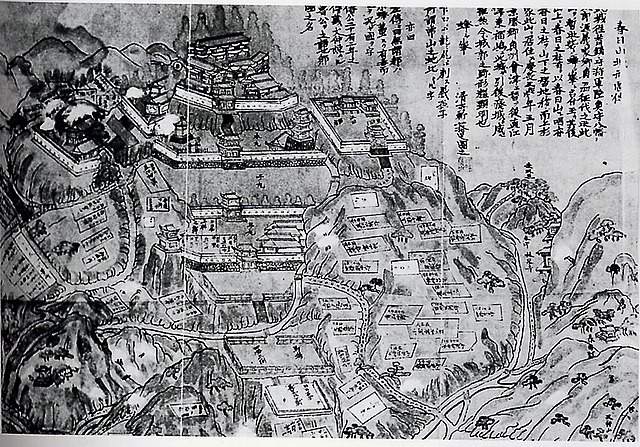

多くの絵図には石垣や天守閣などが描かれているが、ほとんど空想であり、石垣も瓦も発掘されていない。 それらをふまえ、厳密な時代考証に基づいた初の復元模型が完成、2009年1月から12月まで開催の「越後上越天地人博」で展示された。[5]

地域支配と侵攻に対抗するための拠点として、要害の地に支城・砦・館が配置されていた。山中には春日山城と支城・砦を結ぶ軍事用道路があった。

Remove ads

歴史・沿革

近代以前

近現代

- 1901年(明治34年) - 春日山神社が創建される。

- 1931年(昭和6年) - 毘沙門堂が復元される。

- 1935年(昭和10年)8月27日 - 主城周辺が国の史跡に指定される。

- 1969年(昭和44年)6月 - 滝川毘堂作の上杉謙信公銅像を建立。

- 1974年(昭和49年)1月13日 - 本来の春日山城は、主城周辺に広範囲に配置された砦や土塁、堀などの遺構を含めて一体的に把握されるべきものとして、これらのうち、春日山から南東方向に突出する尾根先端部に構築された通称「東城砦(別名、春日砦)」部分が国の史跡に追加指定される。

- 2006年(平成18年)4月6日 - 日本100名城(32番)に選定された。

Remove ads

支城・砦・館

- 春日山の周辺、約5〜6km程度の範囲内にある砦として、春日山から西へ伸びる稜線上に砦が列をなして並び、近いほうから番屋口砦・番屋砦・長沢砦・長浜砦・城が峰砦の順で並んでいる。北には沖見砦があり、南の複雑な地形のなかにトヤ峰砦・宇津尾砦・滝寺砦・中の俣砦の砦群、東の平地には長池山砦と東城砦および御館城があった。これら春日山を支える砦は、2km程度あるいは至近距離に番屋口砦・番屋砦・長沢砦・長池砦・東城砦があり、3km程では沖見砦・長浜砦・トヤ峰砦が配置され、4km程度で城が峰砦・宇津尾砦・滝寺砦・御館城があり、中の俣砦は5kmほどである。春日山から西に伸びる稜線上の砦はいずれも砦単体での運用を想定した構造ではなく、春日山と直接の連絡路があり、また戦闘を維持するには春日山からの支援を受けなければならない。また、これらの砦は春日山と反対方向からの攻撃に備えており、これらからこの砦群も広義の春日山城を構成しているともいえる。春日山城本体も大きな城であるが、これらの砦群を包括した広義の春日山城は広大な城であったともされる[6]。

- 地域(分国)支配、また北陸・関東・信濃・揚北(下越)にわたる四方面戦線のため、長尾氏(上杉氏)は織田信長の方面軍にも似た諸国衆(越中衆・信濃衆など)の編成[7]が見られる。河田氏などは支城のみでなく国単位で寄騎を統率し、また出自とは異なる分国に配置される場合もある。

上越市

- 東城砦(別名、春日砦)

- 番屋砦

- 長沢砦

- 長浜砦

- 滝寺砦

- トヤ峰砦

- 宇津尾砦

- 城ヶ峰砦

- 中ノ俣砦

- 長池山砦

- 御館 - 「上杉館」「至徳寺城」とも。謙信を頼った関東管領・上杉憲政の居城。謙信が弘治年間に造営したとされる。

- 北方城

- 黒田城

- 沖見砦

- 田麦城

- 直峰城 - 信濃衆の樋口氏が入る。のち春日山城に入府した堀秀治の重臣・堀光親が城主となり、越後福嶋城の時代も使用される。

- 法定寺城

- 池舟城

- 小川城

- 岩手城

- 小野城

- 米山寺城

- 米山寺館

- 顕法寺城

- 町田城

- 六角峰城

- 雁金城 - 花ヶ崎街道(脇街道)を監視する要所にあり、春日山城に狼煙を使って連絡をする最後の拠点であったとされる。「花ヶ崎城」とも。陸奥衆(信夫衆)の佐藤氏や上田衆の吉増氏などが城将。

- 茶臼山城

- 大間城

- 上深沢城

- 京ヶ岳城

- 箕冠城 - 信濃衆の大熊氏が入る。大熊朝秀の出奔後の動向は不明。

十日町市

- 犬伏城 - 頚城と魚沼の中継地で三国峠に至る街道の要所。

- 松代城 - 犬伏城の支城。同上。

- 東山城

妙高市

糸魚川市

- 徳合城

- 勝山城 - 謙信時代は落水城(おちりみずじょう)。景勝は勝山城で羽柴秀吉と会談を行なったと伝わる。

- 松山城

- 金山城

- 根小屋城

- 不動山城

越中国

能登国

加賀国

佐渡国

信濃国

- 飯山城 - 川中島四郡の統治拠点。江戸時代も越後福嶋城や高田城(越後少将家)の支城として機能。高梨氏・皆川氏などが治める。

上野国

- 厩橋城 - 読みは「まやばしじょう」が一般的。謙信の関東出陣の拠点。城将は長野氏・毛利(北条)氏など。

中越の諸城

揚北の諸城

出羽国

Remove ads

現地情報

所在地

- 新潟県上越市中屋敷字春日山ほか

交通

- 公共交通

イベント

- 謙信公祭(8月下旬)

- 武者行列や鉄砲隊の実演など、2日間に渡って春日山城下で行われる。

周囲の文化施設・観光名所

- 越後上越天地人博復元模型展示

- 春日山

- 春日山城跡史跡広場 ものがたり館

- 上越市埋蔵文化財センター

- 林泉寺

- 春日神社

- 春日山神社

- 御館跡

- 浜善光寺

舞台となった作品

映画

- 上杉謙信が主人公の映画

- それ以外の映画

TVドラマ

- 上杉謙信が主人公のTVドラマ

- 天と地と (1969年、NHK大河ドラマ) - 上杉謙信:石坂浩二

- 一部の新潟県民からは「謙信役者といえば石坂浩二」と思われており、放送後30年以上を経て『開運!なんでも鑑定団』で石坂が新潟を訪れた際も、盛んに握手を求められたという。

- 天と地と〜黎明編 (1990年、日本テレビ) - 長尾景虎:大沢樹生

- 天と地と (2008年、テレビ朝日) - 長尾景虎:松岡昌宏

- それ以外のTVドラマ

Remove ads

参考文献

- 『訂正越後頸城郡誌稿』

- 『上越市史叢書9 上越の城』 (新潟県上越市、2004)

- 『越後地方史の研究』、国書刊行会(上越郷土研究会編集、1981)

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads