トップQs

タイムライン

チャット

視点

日本の捕鯨

日本で行われてきた捕鯨 ウィキペディアから

Remove ads

日本の捕鯨(にほんのほげい)では、日本人が行ってきた捕鯨について扱う。

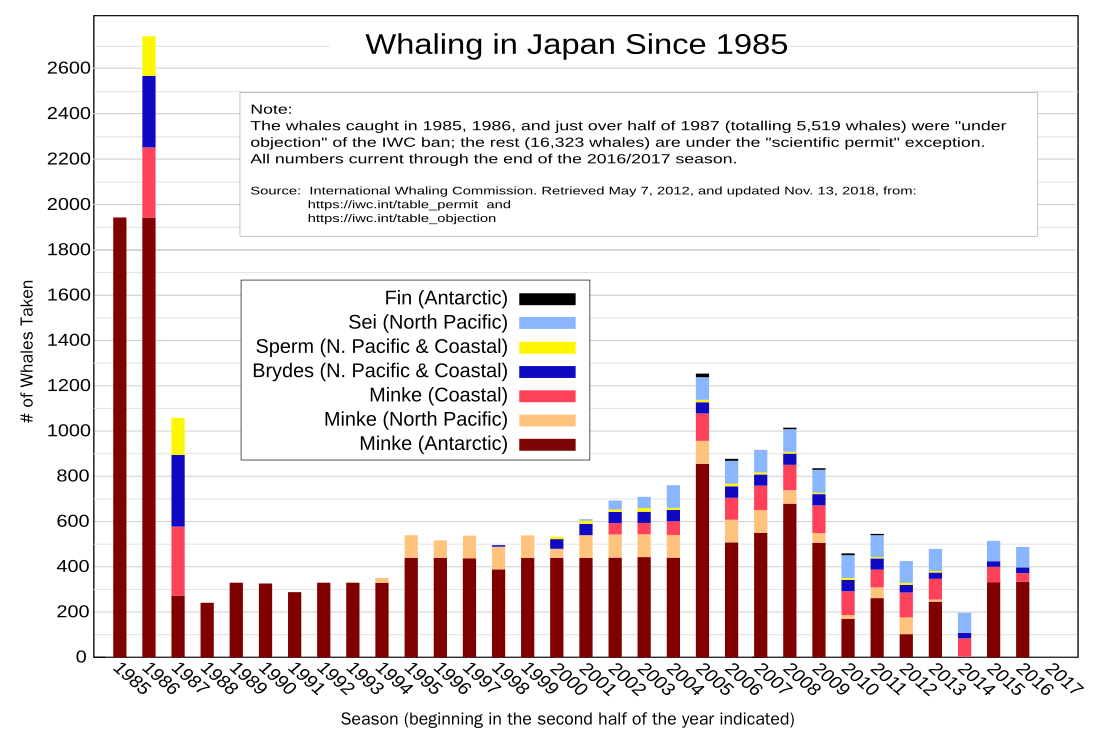

赤系3種 - ミンククジラ(南極、北太平洋、沿岸)

青 - ニタリクジラ(北太平洋と日本沿岸)

黄 - マッコウクジラ(北太平洋と日本沿岸)

水 - イワシクジラ(北太平洋)

黒 - ナガスクジラ(南極)

日本では、明治時代に西洋式捕鯨技術が導入される前、先史時代から独自の技術で捕鯨を行っていた。江戸時代には、鯨組と呼ばれる大規模な捕鯨集団による組織的捕鯨が行われていた。明治時代には遠くの南極海などの外洋にも進出して捕鯨を操業、ノルウェーやイギリスと並ぶ主要な近代捕鯨国の一つとなった。捕鯨の規制が強まった現在も、日本は捕鯨を継続する数少ない国(2023年現在、国際捕鯨委員会(IWC)が定める規制対象種の商業捕鯨継続国は、5か国[1])の一つである。

歴史

要約

視点

日本の捕鯨は、勇魚取(いさなとり)や鯨突(くじらつき)と呼ばれ、古くから行われてきた。その歴史は、先史時代の捕鯨から、初期捕鯨時代(突き取り式捕鯨・追い込み式捕鯨・受動的捕鯨)、網取式捕鯨時代、砲殺式捕鯨時代へと分けることができる。かつては弓矢を利用した捕鯨が行われていたとする見解があったが、現在では否定されている。

江戸時代の鯨組による網取式捕鯨を頂点に、日本独自の形態での捕鯨が発展してきた。突き取り式捕鯨・追い込み式捕鯨・受動的捕鯨は日本各地で近年まで行われていた。突き取り式捕鯨・追い込み式捕鯨はイルカ追い込み漁など比較的小型の鯨類において現在も継続している地域もある。また、受動的捕鯨(座礁したクジラやイルカの利用)についても、一部地域では慣習(伝統文化)として食用利用する地域も残っている。

先史捕鯨時代

日本における捕鯨の歴史は、すでに漁労活動が行われていた縄文時代までさかのぼる。約8000年前の縄文前期の遺跡とされる千葉県館山市の稲原貝塚においてイルカの骨に刺さった黒曜石の、簎(やす、矠とも表記)先の石器が出土していることや、長崎県田平町にある約6000年前の縄文時代早期のつぐめの鼻遺跡で、鯨類捕獲や解体に使われたとみられる石銛や石器が出土している他、約5000年前の縄文前期末から中期初頭には、富山湾に面した石川県真脇遺跡で大量に出土したイルカ骨の研究によって、積極的捕獲があったことが証明されている。約4000年前の縄文時代中期の鹿児島県・熊本県の遺跡では鯨底土器と呼ばれる土器底に、鯨の脊椎骨の圧迫跡が存在する例が多数あり、これは脊椎骨を製作台、回転台として利用していたと見られている[2]。

弥生時代の捕鯨については、長崎県壱岐市の原の辻(はるのつじ)遺跡から出土した弥生時代中期の甕棺に捕鯨図らしき線刻のあるものが発見されており、韓国盤亀台の岩刻画にみられる先史時代捕鯨図との類似性もあることから、日本でも弥生時代に捕鯨が行われていた可能性が高いと考えられるようになった。原の辻遺跡では、弥生時代後期の出土品として、鯨の骨を用いた紡錘車や矢尻なども出土しており、さらに銛を打ち込まれた鯨と見られる線画が描かれた壷が発見された。もっとも、大型のクジラについては、入り江に迷い込んだ個体を舟で浜辺へと追い込むか、海岸に流れ着いた鯨[注 1]を解体していたと見られている。

北海道においても、イルカなどの小型のハクジラ類の骨が大量に出土している。6世紀から10世紀にかけて北海道東部からオホーツク海を中心に栄えたオホーツク文化圏でも捕鯨が行われていた。根室市で発見された鳥骨製の針入れには、舟から綱付きの離頭銛を鯨に打ち込む捕鯨の様子が描かれている。オホーツク文化における捕鯨は毎年鯨の回遊時期に組織的に行われていたと見られ、その影響を色濃く受けたアイヌの捕鯨は明治期に至るまで断続的に行われていたとされる。アイヌからの聞き取りによると、トリカブトから採取した毒を塗った銛を用いて南から北へと回遊する鯨を狙うといい、これはコディアック島などの先住民による捕鯨と共通する。鯨を捕らえることは数年に一度もないほどの稀な出来事であり、共同体全体で祭事が行われていたという。

初期捕鯨時代

奈良時代に編纂された万葉集においては、鯨は「いさな」または「いさ」と呼称されており、捕鯨を意味する「いさなとり」は海や海辺にかかる枕詞として用いられている。11世紀の文献に、後の醍醐組(房総半島の捕鯨組)の祖先が851年頃に「王魚」を捕らえていたとする記録もあり、捕鯨のことであろうと推測されている。

鎌倉時代の鎌倉由比ヶ浜付近では、生活史蹟から、食料の残存物とみられる鯨やイルカの骨が出土している。同時代の日蓮の書状には、房総で取れた鯨類の加工処理がなされているという記述があり、また房総地方の生活具にも鯨の骨を原材料とした物の頻度が増えていることから、この頃には房総に捕鯨が発達していたことやクジラやイルカなどの海産物が鎌倉地方へ流通していたことが推定されている。

海上において大型の鯨を捕獲する積極的捕鯨が始まった時期についてははっきりとしていないが、少なくとも12世紀には湾の入り口を網で塞いで鯨を捕獲する追い込み漁が行われていた。

突き取り式捕鯨時代

突き取り式とは銛、ヤス、矛(槍)などを使って突いて取る方法であり、縄文時代から離頭式銛などで比較的大きな魚(小型のクジラ類を含む)を捕獲していた。また遺跡などの壁画や土器に描かれた図から縄文や弥生時代に大型のクジラに対し突き取り式捕鯨を行っていたとする説もある。

『鯨記』(1764年・明和元年著)によれば、大型のクジラに対しての突き取り式捕鯨(銛ではなく矛であった)が最初に行われたのは1570年頃の三河国であり6~8艘の船団で行われていたとされる。16世紀になると鯨肉を料理へ利用した例が文献に見られる。それらの例としては、1561年に三好義長が邸宅において足利義輝に鯨料理を用意したとする文献が残されている。この他には1591年に土佐国の長宗我部元親が豊臣秀吉に対して鯨一頭を献上したとの記述がある。これらはいずれも冬から春にかけてのことであったことから、この時季に日本列島沿いに北上する鯨を獲物とする常習的な捕鯨が開始されていたと見られる[3]。

戦国時代末期にはいると、捕鯨用の銛が利用されるようになる。捕鯨業を開始したのは伊勢湾の熊野水軍を始めとする各地の水軍・海賊出身者たちであった。紀州熊野の太地浦における鯨組の元締であった和田忠兵衛頼元は、1606年(慶長11年)に、泉州堺(大阪府)の伊右衛門、尾州(愛知県)知多・師崎の伝次と共同で捕鯨用の銛を使った突き取り法よる組織捕鯨(鯨組)を確立し突組と呼称された。この後、1618年(元和4年)忠兵衛頼元の長男、金右衛門頼照が尾州知多・小野浦の羽指(鯨突きの専門職)の与宗次を雇い入れてからは本格化し、これらの捕鯨技術は熊野地方の外、三陸海岸、安房沖、遠州灘、土佐湾、相模国三浦そして長州から九州北部にかけての西海地方などにも伝えられている。

三浦浄心(1565-1644)が寛永後期に著したとされる『見聞集』によると、浄心が若い頃、尾張と伊勢では鯨を突いていたが、関東では突くことはなかった。しかし文禄期(1592~1596年)に尾張で鯨突きの名人といわれていた間瀬助兵衛が相模三浦に来て、鯨の突き取り漁が三浦半島に伝わると急速に普及し、当初関東では年に100-200匹も突いていたが、4半世紀ほどで(或いはもう少し経つと)年に4-5匹しか取れなくなった、という[4]。

1677年に網取り式捕鯨が開発された後も突き取り式捕鯨を継続した地域(現在の千葉県勝浦など)もあり、また明治以降にも捕鯨を生業にしない漁業地において大型のクジラなどを突き取り式で捕獲した記録も残っている。

網取り式捕鯨時代

1677年には、同じく太地浦の和田金右衛門頼照の次男、和田角右衛門頼治(後の太地角右衛門頼治)が、それまで捕獲困難だったザトウクジラを対象として苧麻(カラムシ)製の鯨網を考案、銛と併用する網掛け突き取り捕鯨法を開発した[注 2]。さらに同時期には捕獲した鯨の両端に舟を挟む持双と称される鯨の輸送法も編み出され、これにより捕鯨の効率と安全性は飛躍的に向上した。「抵抗が激しく危険な親子鯨は捕らず、組織捕鯨は地域住民を含め莫大な経費のかかる産業であったため不漁のときは切迫し捕獲することもあった。「漁師達は非常に後悔した」という記述も残っており、道徳的な意味でも親子鯨の捕獲は避けられていた。もっとも、子鯨を死なない程度に傷つけることで親鯨を足止めし、まとめて捕獲する方法を「定法」として積極的に行っていたとの記録もある。」という解説もあるが、1791年五代目太地角右衛門頼徳の記録では「何鯨ニよらず子持鯨及見候得者、・・・もりを突また者網ニも懸ケ申候而取得申候」とあり、また太地鯨唄にも「掛けたや角右衛門様組よ、親も取り添え子も添えて」とあり、鯨の母性本能を利用した捕鯨を行っていた。当初は遊泳速度の遅いセミクジラやコククジラなどを穫っていたが、後にはマッコウクジラやザトウクジラなども対象となった。これらの技術的な発展により、紀州では「角右衛門組」鯨方の太地浦、紀州藩営鯨方の古座浦、新宮領主水野氏鯨方の三輪崎浦を中心として、捕鯨事業が繁栄することになった。

土佐の安芸郡津呂浦においては多田五郎右衛門義平によって1624年には突き取り式捕鯨が開始されていたが、その嫡子、多田吉左衛門清平が紀州太地浦へと赴き、1683年に和田角右衛門頼治から網取り式捕鯨を習得している。この時、吉左衛門も鯨を仮死状態にする土佐の捕鯨技術を供与したことにより、より完成度の高い技術となり、太地浦では同年暮れより翌春までの数ヶ月間で96頭の鯨を捕獲した。西海地方においても同様に17世紀に紀州へと人を向かわせ、新技術を習得させている。この網取り式の広まりにより、捕獲容易なコククジラなどの資源が減少した後も、対象種を拡大することで捕鯨業を存続することができたとも言われる。

江戸時代の捕鯨産業

- 鯨の多様な用途

- 江戸時代の鯨は鯨油を灯火用の燃料に、その肉を食用とする他に、骨やヒゲは手工芸品の材料として用いられていた。1670年(寛文10年)に筑前で鯨油を使った害虫駆除法が発見されると[注 3]、鯨油は除虫材としても用いられるようになった。天保三年に刊行された『鯨肉調味方』からは、ありとあらゆる部位が食用として用いられていたことが分かる。鯨肉と軟骨は食用に、ヒゲと歯は笄(こうがい)や櫛などの手工芸品に、毛は綱に、皮は膠に、血は薬に、脂肪は鯨油に、採油後の骨は砕いて肥料に、マッコウクジラの腸内でできる凝固物は竜涎香として香料に用いられた。

- 組織捕鯨と産業

- 江戸時代における捕鯨の多くはそれぞれの藩による直営事業として行われていた。鯨組から漁師たちには、「扶持」あるいは「知行」と称して報酬が与えられるなど武士階級の給金制度に類似した特殊な産業構造が形成されていた。捕獲後の解体作業には周辺漁民多数が参加して利益を得ており、周辺漁民にとっては冬期の重要な生活手段であった。捕鯨規模の一例として、西海捕鯨における最大の捕鯨基地であった平戸藩生月島の益富組においては、全盛期に200隻余りの船と3000人ほどの水主(加子)を用い、享保から幕末にかけての130年間における漁獲量は2万1700頭にも及んでいる。また文政期に高野長英がシーボルトへと提出した書類によると、西海捕鯨全体では年間300頭あまりを捕獲し、一頭あたりの利益は4千両にもなるとしている。江戸時代の捕鯨対象はセミクジラ類やマッコウクジラ類を中心としており、19世紀前半から中期にかけて最盛期を迎えたが、従来の漁場を回遊する鯨の頭数が減少したため、次第に下火になっていった。また、鯨組は膨大な人員を要したため、組織の維持・更新に困難が伴ったことも衰退に影響していると言われる。

- 捕鯨を生業としない地域の紛争

- 鯨組などによって組織捕鯨が産業化されたため流通、用途、消費形態などが確立されたことから以前より一層、鯨の価値が高まった。島しょ部性(面積あたりの海岸線延長の比率)の高い日本において捕鯨を行っていない海浜地区でも湾や浦に迷い込んだ鯨を追い込み漁による捕獲や、寄り鯨や流れ鯨による受動的捕鯨が多く発生するため、鯨がもたらす多大な恩恵から地域間の所有や役割分担による報酬をめぐって度々紛争になった。これを危惧した江戸幕府は「鯨定」という取り決めを作り、必ず奉行所などで役人の検分を受けた後、分配や払い下げを鯨定の取り決めにより行った。

砲殺式捕鯨時代

江戸時代末期、マシュー・ペリーによる黒船来航を期として開国[注 4]すると、海軍養成の目的も兼ねて西洋式の新たな捕鯨法に関心が集まるようになった。難破した漁船からアメリカの捕鯨船に救助された中浜万次郎は、1863年に幕府の命令によってアメリカ式捕鯨法を試験的に試みている。小笠原諸島に住み着いた異国人からボンブランス捕鯨銃を買い上げ、小笠原近海で西洋式捕鯨を行った[5]。アメリカ式捕鯨とは、洋式帆船を母船として、搭載したボートから捕鯨銃を使って鯨を捕獲する方式である。この他にも福岡藩・長州藩・仙台藩などの地域においてアメリカ式捕鯨法が行われたが、いずれも知識や道具の不足によって失敗している。

明治時代に入ると、従来の網取法とアメリカ式捕鯨において用いる捕鯨銃を組み合わせた漁法が行われるようになった。この際に用いられた捕鯨銃は1840年代にアメリカで開発されたボムランス銃 (Bomb Lance Gun、ボンブランスとも) と呼ばれる物で、銛に爆薬が仕込まれており、手持ち式または甲板に固定して用いられた。金華山漁業株式会社などが行ったといわれる。網取法との併用は明治時代末まで続いた。捕鯨銃は改良されながら太地のゴンドウクジラ捕鯨などで1950年代まで使用されている。

江戸時代から用いられていた網取法だったが、捕獲できるのは年間10数頭が限度だった。一方、朝鮮半島東岸において操業していたウラジオストクを基地とするロシア太平洋捕鯨会社は、同じ頭数を捕鯨砲を搭載した動力式捕鯨船で3-4日のうちに捕鯨するため、長崎港や下関港に陸揚げされる鯨肉の量に西日本の捕鯨業者は驚愕していた[6]。折しも1878年(明治11年)12月24日には、太地で気の荒い子連れのセミクジラを捕えようとして悪天候で全ての捕鯨船が沈没し100名以上の死者を出す事件(大背美流れ)が発生した[7]。さらに、漁港周辺の漁場では資源が不足するようになったため、日本各地でノルウェー式捕鯨法による遠中距離の漁場における捕鯨が試みられるようになる。日本近海におけるロシア、アメリカ、イギリス等の外国捕鯨船による捕鯨の活発化を懸念した明治政府も、1897年(明治30年)4月2日に遠洋漁業奨励法を公布、1898年4月1日施行し国内捕鯨の近代化を後押ししている。

1898年(明治31年)秋、長崎に住むフレデリック・リンガーが共同出資した捕鯨船オルガが出漁し、翌1899年(明治32年)春までに73頭を捕獲した[8]。同年7月には、山口県で山田桃作と福沢諭吉の門弟の岡十郎が日本遠洋漁業を創業した。岡は創業に先立ち、ロシア太平洋捕鯨との契約が切れて長崎に住んでいたノルウェー人砲手ピーターソンに接近し、創業後は彼を雇い入れると共にピーターソンの指導で捕鯨船の建造に着手した[9]。さらに岡は、ノルウェー各地を視察して捕鯨砲などの機械を購入し、アゾレス諸島やアメリカ東海岸の捕鯨業を視察して帰国した[8]。初の国産鋼製捕鯨船である第一長周丸は、1900年(明治33年)2月から蔚山港と釜山港を基地に15頭を捕獲したが、1901年(明治34年)2月に第一長周丸や輸送船が相次いで座礁し、4月には日本遠洋漁業の下関出張所が全焼。ついには12月に第一長周丸が沈没した[10]。しかし、岡はオルガを傭船したほか新たな捕鯨船を導入して事業を継続し、89頭を捕獲してわずか1年で損失を補填するのみならず、配当金まで出して会社を復活させた[11]。1903年(明治36年)には、傭船が終わったオルガを長崎捕鯨組合が傭船して捕鯨に参入し、1904年(明治37年)に長崎捕鯨合資会社として法人化された[12]。同年、日露戦争が勃発すると、岡は日本遠洋漁業を東洋漁業に改称すると共に拿捕されたロシアの捕鯨船を払い下げで入手し[11]、日韓捕鯨を合併するなど規模を拡大[13]。1905年(明治38年)から1906年(明治39年)には2社とも太平洋沿岸に進出した[14]。

2社の成功に影響され、1908年(明治41年)までに12の捕鯨会社が相次いで設立され28隻の捕鯨船が創業した[15]。他の漁業会社も捕鯨に参入し、鮎川のように、従来は捕鯨が行われていなかった東北や北海道にも捕鯨会社が進出した。ノルウェー式捕鯨の導入にあたっては捕鯨用具の購入はもとより、砲手もノルウェー人を雇い入れていた。乗組員には旧鯨組の漁師が多く含まれ、彼らの中から日本人の砲手も育成されていった。北九州などでは「山見」などの鯨組時代の組織がそのまま捕鯨会社に活用され、解体技術にも旧来の方式が引き継がれていた。

28隻の捕鯨船が日本近海で操業したが、鯨の成長が遅いこともあって資源の枯渇が早く[注 5]、1908年11月、岡は大日本水産会会長の牧朴真と合名で「諾威式捕鯨合同に関する意見」を発表し、鯨類保護のための企業合同を提唱した[15]。1909年(明治42年)3月、東洋漁業と長崎捕鯨、大日本捕鯨、帝国水産の大手四社が合併し、17隻の捕鯨船を擁する東洋捕鯨が設立された[16]。同年、政府も過当競争防止ために鯨漁取締規則(農商務省省令)を公布し、全国の捕鯨船を30隻以下に制限した。捕獲対象はナガスクジラとマッコウクジラ、イワシクジラが中心となり、資源の減少したセミクジラやザトウクジラに替わって捕獲された。

大正に入っても捕鯨業者の合同は続き、1916年(大正5年)時点で東洋捕鯨のほかに残った捕鯨業者は、土佐捕鯨など高知県の3社と、マッコウクジラ専門の2社だけだった[16]。

昭和期になると母船式遠距離捕鯨が開始され、1934年(昭和9年)日本捕鯨(後の日本水産、現在のニッスイ)がノルウェーの捕鯨母船アンタークチックを購入し図南丸と改名、初めて南極海でのシロナガスクジラ捕鯨を行った[17]。1936年(昭和11年)には国産捕鯨母船日新丸を建造した林兼商店(後の大洋捕鯨、現在のマルハニチロ)[18]、1938年(昭和13年)に極洋捕鯨(現在の極洋)も参入し[19]、1941年(昭和16年)まで3社6船団が南氷洋での捕鯨を行った。南極海での母船式捕鯨は、輸出用の鯨油生産が主目的で、資源の乏しい日本にとっては外貨獲得源として重視された[注 6]。既存の沿岸漁業との競合防止[注 7]のため製品の持ち帰りが制限されており、日本では冷凍輸送が未発達であったこともあって鯨肉の利用は極めて限定的だった。また、鯨油タンクや船団への補給用燃料タンクを持つ捕鯨母船は、タンカーとしての運用が可能なため、軍事上の観点からも政府の支援が行われた[20]。

第二次世界大戦(太平洋戦争、大東亜戦争)の際には捕鯨船の多くが海軍に徴用された。特に捕鯨母船は、タンカーや運送船として徴用されて6隻総てが失われた[21]。かくて母船式捕鯨は一旦中断したものの、終戦直後の食料不足に対する捕鯨の期待は大きく、1945年(昭和20年)には大洋捕鯨が元海軍の第一号型輸送艦を用いた小笠原諸島付近での捕鯨を計画し、1946年(昭和21年)3月に出漁した[22]。1946年(昭和21年)には大洋捕鯨が第一日新丸で、日本水産が橋立丸で南氷洋捕鯨を再開[23]したほか、1950年(昭和25年)には極洋捕鯨もばいかる丸による小笠原捕鯨で母船方式の捕鯨を再開した[24]。沿岸での捕鯨も再建され、捕鯨は食肉供給源および鯨油輸出による外貨獲得源として重要産業となった。

1950年代になると、コーン油やオリーブ油、ヤシ油、ヒマワリ油などの植物性油脂や牛脂などの動物性油脂との競合に鯨油は立ち行かなくなり、欧州各国の捕鯨事業の縮小や撤退が相次いだ[25]。これに対し、鯨肉の需要が約8割を占めた[26][注 8]日本は、捕鯨母船の新造に加えて売却された各国の捕鯨船を船団ごと購入することで急速に拡充し、1957年(昭和32年)には戦前と同じ6船団に[27]、1959年(昭和34年)には捕獲頭数で一貫して世界1位だったノルウェーを追い抜き世界最大の捕鯨国となった[27]。1960年(昭和35年)には、南氷洋捕鯨の最優秀船だったバリーナを極洋捕鯨が船団ごと購入して第三極洋丸としたことで、日本の捕鯨母船は最多の7船団に達した[28]、

捕鯨船団の構成はさまざまであった。最盛期の代表例として日新丸船団の場合は次の通りであり、数万トンに達する大船団であった。

- 捕鯨母船日新丸(16,811トン) - 捕獲したクジラの解体作業を行う。

- 付属捕鯨船12隻 - 600~700トン級。うち探鯨船1隻、曳鯨船2隻で残りはキャッチャーボート

- 鯨肉冷凍工船3隻 - 計2万総トン

- 冷凍鯨肉運搬船6隻 - いずれも1000トン級。南氷洋と日本を往復するため、延べ隻数である。

- タンカー(13,155トン) - 船団への給油船と、鯨油運搬船を兼ねる。

日本の捕鯨産業は欧州と異なり、南半球が冬となる夏季には北洋地域で捕鯨を行うことができるなど、設備や人材のロスが少なく、効率の良い操業が可能だった[29]。技術的発展としては、1951年(昭和26年)に先端が平らで水中での直進性に優れ、浅い角度で命中した時の跳弾も少ない「平頭銛」[注 9]が開発されたことや、1955年(昭和30年)に極洋捕鯨が初めて導入した探鯨機(魚群探知機)が2年で各社の船団に完備されたこと、水を吸わず耐久性が高いナイロン製のロープを他国に先んじて導入するなど新技術を続々と導入したほか、シドニーやウェリントン、ケルゲレン諸島から送られてくる気象情報や水温分布を解析し、鯨類の群れや日本を含む各国の捕鯨船団の動きを正確に把握し、漁場を逃さないノウハウを各社で蓄積した[30]。

戦前は国際的な捕鯨管理枠組みには参加していなかった日本だったが[注 10]、戦後に国際捕鯨委員会(IWC)が設置されるとこれに加盟した。1962年(昭和37年)、日本とノルウェー、イギリス、ソ連の4ヶ国による国別の捕獲頭数割り当ての協定が発効されたが、他国の操業は競合する油脂の台頭やエネルギー革命などによる鯨油需要の激減により縮小し、1964年(昭和39年)には日本とノルウェー、ソ連のみが南氷洋捕鯨を行っていた[31]。南氷洋では捕鯨オリンピックと呼ばれた捕獲量規制でシロナガスクジラやザトウクジラなどの大形の鯨類の乱獲が進行し、1963年(昭和38年)に捕獲枠が初の減少に転じた。対象種も、1963年にシロナガスクジラとザトウクジラが禁漁となったのを皮切りに、ナガスクジラから水中速力が速いニタリクジラやイワシクジラ、クロミンククジラへと移しながら継続された。しかしこれらの捕獲枠も徐々に縮小され、各社は規制対象外の基地捕鯨に活路を見出そうと試み、ニューファンドランド島(カナダ)やサウスジョージア島(イギリス領)に捕鯨基地を設けたが、採算が合わず数年で撤退した。共倒れを防ぐために、母船式捕鯨の操業は各社1船団(大洋漁業:第三日新丸、日本水産:第二図南丸、極洋捕鯨:第三日新丸)まで縮小されたが、1975年(昭和50年)にはナガスクジラの捕獲頭数を前年の約4分の1に満たない220頭、イワシクジラの捕獲頭数を2,230頭にまで削減[32]し漁区を設定、漁区別の捕獲枠と禁漁区が設けられた[33]。1976年(昭和51年)には水産会社ごとの操業は断念され、各社の母船式捕鯨は日本共同捕鯨株式会社に統合された[34]。1982年(昭和57年)にIWCで商業捕鯨停止が決議されると、後に日本もこれを受け入れて、1986年(昭和61年)に南氷洋での商業捕鯨としての母船式捕鯨は完全停止された。1988年(昭和63年)には、太平洋でもミンククジラとマッコウクジラの商業捕獲が停止した(商業捕鯨モラトリアム)。

調査捕鯨時代

1986年に南極海での母船式商業捕鯨が停止されてからは、大型鯨類に対する捕鯨は南極海と北西太平洋における調査捕鯨を利用して行うことになり、1987年度から2018年度まで行われた。なおIWC管轄外の小型鯨類(イルカを含む)に対しては引き続き沿岸における商業捕鯨が行われた。調査捕鯨はIWC管轄下であるがIWCの頭数管理が及ばない為、IWC議長から日本が調査捕鯨を休止する代わりに南半球及び日本沿岸でのIWC管理下での商業捕鯨を可能とする案が提案されたこともあるが、反捕鯨国の反対で否決された[35]。

- 実施主体

調査捕鯨の実施主体は、日本政府から特別許可証を発給された財団法人日本鯨類研究所である。捕獲を含む実際の調査活動は、南極海と北西太平洋沖合いにおける母船式捕鯨については共同船舶株式会社に、北西太平洋沿岸における捕鯨は小型捕鯨業者(後述)によって組織された一般財団法人地域捕鯨推進協会に委託する方式で行われた。共同船舶社は、商業捕鯨末期の共同捕鯨社の後身である。

調査捕鯨は、水産庁所管財団法人の「日本鯨類研究所(鯨研)」のもとで年間45億から50億円規模の予算で例年二回、12月から翌年3月に南極海、6月から9月に北西太平洋の沖合いと沿岸で実施した。そして、その調査費は日本鯨類研究所が、鯨肉販売の収益で賄った。

- 南極海での調査捕鯨

南極海での商業捕鯨停止の翌年の1987年度から第一期南極海鯨類捕獲調査(JARPA I)を開始した。初年度にはクロミンククジラの捕獲枠を300頭に設定し273頭を捕獲した[36]。翌1988年度から1994年度まではクロミンククジラの捕獲枠を毎年330頭に拡大、1995年から2004年までは捕獲枠を毎年440頭に拡大し、毎年ほぼ枠内いっぱいまで捕獲した[36]。2005年度からは第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPA II)を開始し、935頭のクロミンククジラの捕獲枠に加えて10頭のナガスクジラの捕獲枠を設定し、2007年度からはナガスクジラの捕獲枠を毎年50頭に拡大した上で毎年50頭のザトウクジラの捕獲枠も設定した[36]。ただしザトウクジラのみは反捕鯨国の過剰な反発を避けるために捕獲を「延期」した[37]。JARPA IIにおける捕獲実績は最高で2005年度の計863頭(ミンク853、ナガス10)で、最低で2012年度の計103頭(ミンク103)である[36][38]。計6隻(母船1、目視採集船5)の船団が、2009年度から5隻(母船1、目視採集船4)に、民主党政権誕生後の2010年度からは4隻(母船1、目視採集船1、妨害予防船2)に減らされ、調査実施期間(行き帰り除く)も約100日から約60日に減らされ、シーシェパードの妨害もあるため、捕獲実績が大幅に低下した(2010年度は172頭、2011年度は267頭、2012年度は103頭、2013年度は251頭[36][38][39])。尚、元水産庁官僚の小松正之は鯨肉の需要が低迷しているため、需給調整の為に意図的に捕獲数を減らしていると指摘している[40]。

2014年(平成16年)3月31日に国際司法裁判所(ICJ)は、南極海における日本の調査捕鯨計画JARPA IIについて、現状の調査方法は事実上の商業捕鯨であり調査捕鯨とは認められないとする判決を下した(南極海捕鯨事件)[41]。これを受けて日本政府は、南極海については2014年度は目視調査のみにとどめ、2015年度から捕獲枠をクロミンククジラのみの333頭に減らして非致死的調査の可能性を探る新たな新南極海鯨類科学調査計画(NEWREP-A)に基づく調査捕鯨を再開し[42]、同年度と2016年度はそれぞれ捕獲枠いっぱいの333頭を捕獲した[43][44]。

- 北西太平洋での調査捕鯨

北西太平洋においても調査捕鯨が行われており、1994年度から1999年度まで第一期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPN I)が行われ毎年100頭のミンククジラの捕獲枠が設定され、ほぼ毎年捕獲枠上限まで捕獲された[36]。2000年度からは第二期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPN II)が開始され、新たにニタリクジラ毎年50頭、イワシクジラ毎年100頭、マッコウクジラ毎年10頭の捕獲枠が設定された[36]。また北西太平洋においては小型捕鯨船によるミンククジラの沿岸調査も開始され、これを含めると北西太平洋におけるミンククジラの捕獲枠は毎年220頭(北西太平洋沖合い100頭、同沿岸120頭)、全種総計の捕獲枠は380頭(ミンク220、イワシ100、ニタリ50、マッコウ10)となった。JARPN IIの捕獲実績についてはニタリクジラとイワシクジラは毎年枠上限まで捕獲できるが、ミンククジラとマッコウクジラは捕獲枠数割れが続いた[36]。2013年度の北西太平洋沖合いにおける実績はミンククジラ3頭、イワシクジラ100頭、ニタリクジラ28頭、マッコウクジラ1頭[45]、沿岸におけるミンククジラは92頭であった[46]。南極海調査捕鯨に関するICJの判決を受けて北西太平洋においても捕獲枠を減少させることとし、2014年度以降の北西太平洋の捕獲枠は、沖合いのミンククジラとマッコウクジラを削除した上で総計380頭から約217頭(沿岸ミンク51頭×2回=102頭、イワシ90頭、ニタリ25頭)に変更された。以降の捕獲量はミンククジラが2014年度81頭、2015年度70頭、2016年度37頭、イワシクジラとニタリクジラが捕獲枠上限の毎年度90頭と25頭であった[46][47][48][49]。日本政府は2017年6月に国際捕鯨委員会科学委員会に新北西太平洋鯨類科学調査計画(NEWREP-NP) の最終案を提出した。新たな捕獲枠はミンククジラ網走沿岸47頭、同太平洋沿岸80頭、同沖合43頭、イワシクジラ沖合134頭の計304頭であった[50]。

- 鯨肉の利用

捕獲調査の副産物は有効利用が条約で義務付けられており、政府の適切な管理のもと、副産物として生じた鯨肉は一般販売のほか学校給食などの公益事業に供され、その収入は調査捕鯨の費用に充てられる。調査捕鯨については「調査」の名を借りた事実上の商業捕鯨ではないかとの批判もあるが、日本国政府や日本捕鯨協会は「調査した後の鯨体は、(可能な限り)完全に利用することが条約で定められている」などの説明を行っている[51]。(副産物の詳細については鯨肉#鯨肉の流通参照)[注 11]

Remove ads

大型鯨類の商業捕鯨の再開

→捕鯨継続の是非についての論争については「捕鯨問題」を参照

捕鯨国と反捕鯨国の対立が先鋭化しIWC管轄の大型鯨類の商業捕鯨の再開の見込みはないと判断した日本政府は、2018年(平成30年)12月26日にIWCからの脱退を発表し[53]、離脱の効力が発生した2019年(令和元年)6月30日にIWCを脱退した[54]。これによりIWCの捕獲制限を受けなくなるため、同年7月1日から日本の領海とEEZ内に限定して大型鯨類の商業捕鯨を再開した[54]。

捕獲枠は100年間商業捕鯨を継続しても鯨の資源量に影響を与えない保守的な捕獲数として、2019年7月から12月末までの半年で、ミンククジラ52頭、ニタリクジラ150頭、イワシクジラ25頭の計227頭、2020年(令和2年)以降は年間でミンククジラ171頭、ニタリクジラ187頭、イワシクジラ25頭の計383頭の捕獲枠が設定された[55]。2024年(令和6年)に水産庁の審議会は、商業捕鯨の対象にナガスクジラを追加する案を了承した[56]。

商業捕鯨の再開以降も、日本共同捕鯨から捕鯨母船とキャッチャーボートを継承した共同船舶[57]が世界で唯一、母船式捕鯨による大型鯨類の商業捕鯨を行っている[58][59]。唯一保有する捕鯨母船は、2023年(令和5年)に日新丸が引退した[60][61]一方で、約70年ぶりの新造船である関鯨丸が進水した[62]。

2024年7月、水産庁は、商業捕鯨の対象にナガスクジラを新たに追加することを正式決定したと発表した。2019年にIWCを脱退してから対象の追加は初めてで、捕獲できるクジラは計4種類となった。2024年の捕獲枠は59頭。対象追加に際して実施したパブリックコメントにおいては、「ナガスクジラは国際自然保護連合(IUCN)の評価で絶滅危惧種だ」との反対意見に対し、水産庁は「IWCと連携して積み重ねた調査で、北太平洋の資源量が豊富だと確認した」と説明した[63]。

2025年4月21日、関鯨丸が下関市の下関港を出港し、同25日から5月下旬にかけて、オホーツク海の排他的経済水域内でのナガスクジラ漁を実施し、25頭を捕獲した。6月2日、漁を終えて仙台市の仙台港に入港した[64]。国際捕鯨委員会を脱退してから初めてのナガスクジラ漁だった[64]。

Remove ads

小型鯨類の沿岸商業捕鯨

要約

視点

イルカ漁を含む小型鯨類の捕鯨はIWC管轄外のため、調査捕鯨時代にも商業捕鯨が継続されている。日本の沿岸域における捕鯨では、農林水産大臣が認可する「小型捕鯨業」と、都道府県知事が認可する「イルカ漁業」が設定され、さらに後者は捕獲方法で「突きん棒漁業」と「追い込み漁業」(後述)に細分され、それぞれに捕獲枠の設定が行われ捕鯨(イルカ漁)が許可されている。なお同じ鯨種でもそれぞれのカテゴリーで別々に捕獲枠が設定されている。

小型捕鯨業

2017年度における農林水産大臣より許可された小型捕鯨業で捕獲された鯨の鯨体処理場の設置場所は、網走、函館、鮎川、和田、太地の5箇所のみで、その年間捕獲枠もツチクジラ69頭(網走4頭、函館10頭、鮎川と和田55頭)、タッパナガ36頭(鮎川)、マゴンドウ36頭(太地と和田)、オキゴンドウ20頭(太地)と極めて厳しく制限されている[65]。1920年代から商業捕鯨モラトリアムまでの間はミンククジラを重要な捕獲対象としており、そのため小型捕鯨業用の捕鯨船は通称「ミンク船」と呼ばれていたが、ミンククジラがIWCの管轄下に置かれてしまった為、調査捕鯨時代は小型捕鯨業における捕獲対象になっていなかった。

調査捕鯨時代は、日本政府はIWCにおいて、沿岸捕鯨は小規模捕鯨でアラスカなどが認められている先住民捕鯨と同じであると主張して[66]、大型鯨類に分類されてIWCの管轄下におかれているミンククジラの沿岸商業捕鯨再開を求めたが、アメリカ合衆国やオーストラリア、南米の反捕鯨国から、ミンククジラの商業捕鯨は認められないとする反対をうけ、IWCでの採択で承認されなかった[67]。また、2009年及び2010年には前述のようにIWC総会で調査捕鯨における捕獲頭数の削減或いは休止と引き換えに主に日本沿岸での商業捕鯨をIWCの管理下において認める議長案が出されたが、合意に至らなかった[68][69]。

イルカ漁業

「突き棒漁」は手投げ式の銛による捕獲方法、「追い込み漁」は湾などに漁船でイルカの群ごと追い込んで網で閉じ込める捕獲方法で、水族館などの飼育用生体の捕獲も追い込み漁の一環として行われている。このほかに沖縄県の一部ではパチンコと通称されるクロスボウにより銛を発射する捕獲方法が行われているが、法律上の区分としては突き棒漁に含まれている。突き棒漁師はクジラ以外にカジキなども漁獲対象としていることが多い。

イルカ漁業では、岩手県のイシイルカ、リクゼンイルカ、和歌山県のスジイルカ、ハナゴンドウ、ハンドウイルカなどを中心に各種小型ハクジラ類の捕獲が行われており、2012年度には総計1,820頭が捕獲され、最大の操業地は和歌山県で、追い込み漁で1154頭、突き棒漁で233頭を捕獲している[70]。

母船式の商業捕鯨停止直後の1988年には、代替需要として特にイシイルカの捕獲数が年間で推定4万頭となるなど急拡大したが、調査捕鯨の拡大やJAS法改正による表示の厳密化(「ミンククジラ」「イシイルカ」などの種別表示等が必要)などでハクジラ類鯨肉の市場価格が下落しているため、漁船の燃料費高騰と重なって経営難に陥る漁師も出現し、東日本大震災を境に岩手県におけるイシイルカとリクゼンイルカの捕獲量が激減している。

その他の捕鯨

以上のような積極的な捕鯨とは別に、魚網などで混獲された小型鯨について地域的な利用を許している。またシロナガスクジラなど一部の希少種を除く大型鯨についても、定置網にかかった場合に限り、DNA鑑定用の試料採取など一定の手続の下で利用を許可している[注 12]。小型鯨の利用実態は不明であるが、定置網での混獲大型鯨に関してはミンククジラ年間約100頭を中心に利用が行われている。なお、漂着したクジラ死体や集団座礁したクジラに関しては、食品衛生上の観点から利用は推奨されていない[注 13]。

現在日本にある捕鯨基地

2012年度における農林水産大臣より許可された沿岸小型捕鯨で捕獲された鯨の鯨体処理場の設置場所は、北海道の網走、函館、宮城県の石巻市鮎川、千葉県南房総市和田、和歌山県太地町の5箇所で、山口県の下関が調査捕鯨船の母港として使われた[71]。イルカ漁は北海道、青森、岩手、宮城、千葉、静岡、和歌山、沖縄の各知事より許可されており、このうちイルカ追い込み漁は、和歌山県の太地町と静岡県の伊東市富戸のみで許可されている。ただし富戸では2004年以降の捕獲実績がない。

捕鯨と文化

→詳細は「捕鯨文化」を参照

捕鯨活動に関連して、捕鯨従事者など特有の文化が生まれた例がある。日本では、捕鯨従事者を中心にその地域住民に捕鯨行為に対しての安全大漁祈願や、鯨に対する感謝や追悼の文化が各地に生まれた。「鯨一頭(匹)七浦賑わう(潤う)」という言葉に象徴され、普段、鯨漁を生業としない海浜地域において鯨を捕獲してその地域が大漁に沸いた事や鯨に対しての感謝や追悼を記念し後世に伝承していた例もある。ほか、鯨唄・鯨踊り・鯨絵巻など、鯨または捕鯨に関する歴史的な文化は多数存在する。

鯨産品の用途一般については鯨骨、鯨ひげ、鯨油を、食用・食文化に関しては鯨肉、鯨骨を参照。

信仰の対象として(鯨神社ほか)

日本の宗教観念では森羅万象を神とする考え方もあり、また人々の生活を維持してくれる作物や獲物に対して、感謝をする習慣があり、鯨墓、鯨塚などが日本各地に建立されている。

日本各地に鯨に纏わる神社(俗称として鯨神社)がある。多くは鯨の遺骸の一部(骨など)が御神体になっていたり、捕鯨行為自体を神事としている神社などがある。なかには鯨のあご骨でできた鳥居を持つ神社もある。

日本各地に鯨を供養した寺があり、俗称として鯨寺と呼ばれているものもある。多くは鯨の墓や戒名を付けたりなどしているが、鯨の過去帳を詳細に記述している寺などがある。なかには鯨観音とよばれる観音をもつ寺もある。

慶長17年(1612年)、安房国の里見忠義が領内から伊勢神宮に鯨の皮を初穂として奉納しており、鯨が神聖なものとして扱われていた[72]。

Remove ads

批判や妨害

調査捕鯨

南極海の調査捕鯨に対して、以前からグリーンピース(グリーンピース宅配便窃盗事件)やシーシェパードの激しい捕鯨妨害活動があったが、シーシェパードが2007年度からアニマルプラネットの『Whale wars(鯨戦争)』の取材陣を同乗させてさらに妨害活動が苛烈となった。なお北西太平洋では反捕鯨団体の妨害活動は確認されなかった。

2011年、米英豪で調査捕鯨に農水省の震災復興予算が流用された件[73]に関する報道が行われ、寄付金が調査捕鯨に流用されたと勘違いした市民が在外公館に苦情を寄せた[74]。調査捕鯨予算はそれまでは、年間約5-9億円であったが、第3次補正予算により復興予算から水産庁に約23億円が流れたことで、合計約30億円、従来の6倍となっていたことが明らかになった[75]。この復興事業の流用について日本国内では主に翌年の2012年にNHKで取り上げられ[76]、国会では震災復興と関係の薄い事業費ではないかと論点となった[77]。その他、日本鯨類研究所#日本鯨類研究所への批判も参照。

追い込み漁

特に映画『ザ・コーヴ』の公開以降、和歌山県太地町の追い込み漁が反捕鯨団体の強い反発を受けるようになった。毎年漁期になると国外から外国人活動家が同町に抗議のため訪れ、漁業関係者との間でトラブルが発生している[78] 。反捕鯨団体の過激な活動家が漁具の破壊や暴行などの不法行為で逮捕される事案も発生しており、第五管区海上保安本部が沿岸を警備し[78][79]、和歌山県警が町内に臨時交番を設置して警戒に当たった[80]。警察から過激な活動家への指導・警告の件数が1シーズンで25件ほどになったり[81]、破壊行為をした活動家が逮捕されている[82]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads