トップQs

タイムライン

チャット

視点

名古屋高速4号東海線

愛知県名古屋市中川区から愛知県東海市へ至る名古屋高速道路の路線 ウィキペディアから

Remove ads

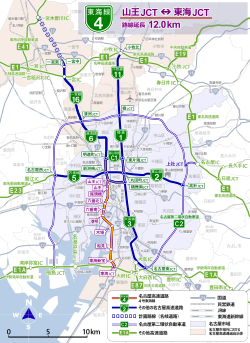

名古屋高速4号東海線(なごやこうそく4ごうとうかいせん)は、愛知県名古屋市中川区の山王ジャンクション(JCT)から愛知県東海市の東海JCTへ至る名古屋高速道路の路線である。

道路法上は愛知県道456号高速名古屋新宝線で[1]、名古屋市域外を通過するため「愛知県道」とされている[2]。また、公社定款では、清洲JCTから東海JCTに至る路線を高速3号と命名している[3]。そこで本項では、6号清須線、都心環状線の明道町JCT – 山王JCT間、および4号東海線をまとめて解説する場合、便宜的に「高速3号」と表記する。

Remove ads

概要

6放射道路から成る名古屋高速道路の内、国道247号知多、東海方面と名古屋都心を連絡する南北方向の路線が4号東海線である[4]。国道247号(西知多産業道路)と国道22号(名岐バイパス)を南北に直結する高速3号の南方部分である[3]。

4号東海線は名古屋高速の中では唯一となる湾岸沿いに敷設され、名古屋港をはじめ中部国際空港とのアクセスを担う[5]。また、並行する3号大高線の交通量を分散する機能も期され、これは想定通りの効果を発揮している[6]。この他4号東海線は、3号大高線が事故により通行止めとされた場合の迂回路としての機能も併せ持っている[6]。

路線は都心環状線の南西に位置する山王JCTを起点として港明出入口までは名古屋市道江川線の上を通過する。港明出入口付近から国道23号(名四国道)竜宮ICまでは港北公園はじめ市道港楽木場町線の上を通過し、この区間は大きく進路を変えることから2箇所のカーブが存在する。竜宮IC以降は愛知県道225号名古屋東港線と愛知県道55号名古屋半田線上を通り、終点の東海JCTにて伊勢湾岸自動車道と国道247号知多方面に接続する。道路構造は高架一層のシンプルな造りながら、堀川を跨ぐ「きらく橋」をはじめ、国道1号と市道江川線および東海道新幹線跨線橋の上を跨ぐ大規模高架橋など特徴的な施設がある。

路線データ

- 起点 : 愛知県名古屋市中川区山王三丁目[7]

- 終点 : 愛知県東海市新宝町[7]

- 距離 : 12.0 km[5]

- 出入口 : 7箇所(入口 : 7箇所・出口 : 7箇所)

- 分岐 : 2箇所

- 車線 : 4車線

- 新幹線との交差部付近から都心方向を望む。

- 新幹線跨線橋と交差する六番一丁目交差点。

- 市道江川線から別れ県道225号にアプローチするため大きくカーブする(奥)。手前高架は国道23号。

- 堀川に架かる「きらく橋」。

- 名古屋港と並行する。左側に船見出入口を望む。奥に見える高架道路は伊勢湾岸自動車道。

- 終点の東海JCT。西知多産業道路連絡路を挟んで上に伊勢湾岸自動車道、下に国道302号東海ICを望む。

Remove ads

出入口など

- 401-407 南行、411-417 北行

Remove ads

歴史

要約

視点

4号東海線は当初計画では1979年度までに供用される計画であった[11]。しかし、1970年代に高まりをみせた環境保全と生活防衛に絡めた都市高速道路建設反対運動は名古屋高速の建設計画に大きな影を落とし、それは道路建設予算の凍結と着工済み路線の建設中止となって現れた[12]。また、改めて将来交通量を見積もった結果、原初計画よりも交通量が低下することが判明した[13]。こうした中にあっても、市街地の交通集中解消は喫緊の課題であるため、都市高速は建設続行とされたが、以上に見た事情を勘案して、都心環状線の簡略化、高架式から半地下、地下構造への転換、2号東山線の一部ルート変更が決定された[13]。しかしながら、計画された全路線に対して環境対策を施すと莫大な資金を要することで償還計画に多大な影響を及ぼすことが懸念された。こうした環境対策を施したのちに全面開通した場合、8,850億円の建設費を通行料金で償還することは不可能とされ、影響を与えない範囲として6,000億円を下回ることが要請された。この要求金額内に抑える方策として高速3号の一時棚上げによる建設費圧縮が検討された[13][14]。このほか、上述の将来予測交通量の下方修正も手伝って[13]、1977年(昭和52年)5月に高速3号は都心環状部(明道町JCT - 山王JCT間)を除いて整備計画から除外、1985年(昭和60年)以降に再検討されることとされた[15][16]。しかし、1985年に名古屋市は高速道路計画の縮小案を提示、半地下、地下式に変更された道路構造を再度高架式に変更する計画と併せて高速3号の凍結期間の延長を表明し、3号線の計画はまたも延期された[17]。

だが、同年4月に本山政雄から市政を引き継いだ西尾武喜は、都市高速道路の整備推進を政策目標としたことから[18][19]、それまで停滞していた事業を積極的に推し進めた。翌1986年(昭和41年)には高速3号の早期整備を検討する旨を表明し[20]、1992年(平成4年)6月の市議会にて高速3号の事業を推進する旨を公表した[21]。これは吹上 - 高針間と萩野 - 東新町間の完成の目途が立ったことによって交通量の増大が見込まれ、新たな高速道路網の整備が必要であると判断されたためである[21]。これを受けて名古屋市は早期着工を国に打診し、同年12月には建設省が着工に向けての調査路線に格上げすることを表明[22]、1996年(平成8年)12月の局長級折衝でも3号線南部が予算額3億円で認められ、中部国際空港開港予定の2005年(平成17年)までに開通する手筈とされた[23]。1998年(平成10年)2月には整備計画に組み込み[24]、4月には満を持して事業着手することが発表された[25]。

ところが、用地買収に進展が見られないことで完成予定年度を5年延期して2010年度に変更[26][27]、さらに用地買収の他に新幹線を跨ぐ高架橋の建設に慎重を期する理由で再度完成時期の延期を表明、2012年度末と発表された[28]、しかしながら、工事現場の障害物撤去に時間を要することで三度の延期を見て[29]2013年(平成25年)11月に全線開通した。ただし、完成路線からの部分開通が実施され、山王JCT-六番北出入口間(2.8km)は2010年(平成22年)9月に開通、2011年11月には木場出入口 - 東海JCT間(5.3km)が部分開通している[30]。この区間は既存の名古屋高速の各路線と離れていたため、全線開通までの間、名古屋線で最初に利用する料金所から六番北出入口-木場出入口間を1時間以内に乗り継ぐ場合、新たに料金を徴収しない制度が適用された[31][30][32]。

(2009年)

年表

- 1970年(昭和45年)9月25日 : 最初の都市計画が認可[33]。

- 1975年(昭和50年)5月27日 : 名古屋市は名古屋市議会建設環境部会にて名古屋高速計画路線の変更素案を提出、高速3号を計画から除外する案を提示[16]。

- 1977年(昭和52年)5月25日 : 高速3号は明道町JCT - 山王JCT間を除いて整備計画から除外(ただし都市計画としては残された)、1985年以降の再考を表明[15]。

- 1985年(昭和63年)3月11日 : 名古屋市は名古屋市議会建設環境委員会で高速3号の整備計画組み入れを1988年度以降に延期することを示唆[34]。

- 1996年(平成8年)

- 1998年(平成10年)

- 2001年(平成13年)8月2日 : 4号東海線の先行工事(港楽木場工区)に着手[39]。

- 2004年(平成16年)

- 2005年(平成17年)10月2日 : 六番南出入口および東海JCTの西知多産業道路連絡路の追加を都市計画決定[43][44]。

- 2007年(平成19年)8月6日 : 山王カーブ拡張工事完了[45]。

- 2009年(平成21年)2月6日 : 2010年の全線開通断念を報道発表[28]。

- 2010年(平成22年)9月4日 : 山王JCT - 六番北出入口間(2.8km)開通。ただし、路線距離が短く利便性がないため山王入口と尾頭橋出口は供用見送りとされた[46]。

- 2011年(平成23年)11月19日 : 木場出入口 - 東海JCT間(5.3km)開通。山王入口、尾頭橋出口 供用開始[31][47]。

- 2012年(平成24年)6月14日 : 2013年3月末とした全線開業を2013年内に延期することを報道発表[29]。

- 2013年(平成25年)

Remove ads

路線状況

交通量

24時間交通量(台) 道路交通センサス

(出典:「平成22年度道路交通センサス」・「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査」(国土交通省ホームページ)より一部データを抜粋して作成)

道路施設

要約

視点

六番一丁目交差点の新幹線跨線橋

新幹線騒音公害とその対策

東海道新幹線の名古屋市内通過地域のうち、南部では民家の軒先に近接することで、場所によっては90ホン以上の騒音と振動が発生した[52]。早朝6時台に始まって深夜23時台まで、平均5分間隔で発生するこれらの騒音と振動[53]に耐えかねた南区、熱田区、中川区の地域住民による国鉄(現・JR)を相手取った訴訟が1974年に起こされた[54]。そして、一審、二審の結果に満足できない住民側は国鉄側との直接交渉を重ねた結果、双方の和解が成立、国鉄は4億8,000万円を住民側に支払った[55]。以後、騒音対策が講じられ、現在も定期的にJRと住民側による折衝が継続されている[56]。こうした中で、騒音被害が深刻とされる熱田区六番一丁目交差点に架かる新幹線の鉄橋上に[57]4号東海線の高架橋を建設する計画が発表された。当該鉄橋上に都市高速を通す計画自体は1970年に決定を見ているが[58]、4号東海線の建設が具体化したことで長年凍結されていた計画がここに来て動き出すことになった[21]。当交差点は国道1号と名古屋市道江川線が交差する大規模交差点で、それを横断する新幹線鉄橋も1径間の鉄橋としては長く、重量もあることで、列車通過によって多大な騒音が発生していた[59]。よって、JR東海は施設の防音対策や低騒音に配慮したN700系の開発によって被害低減に神経を使っていたことで[60]、名古屋高速道路公社に対しても通過音が高架裏面に反射して住民被害が拡大しないよう要請を行った[38]。このことから反射音対策として交差点区間については高架橋裏面の全面に渡って吸音板を設置した[38]。

新幹線跨線橋の架設

4号東海線の開通時期遅延の要因の一つが当該交差点工事によるものであることは先述した。慎重を期する大規模工事のため、施工をJR東海に委託し、2013年(平成25年)1月9日より数回に分けて実施した[48]。工事は、江川線の交通規制を最小限に抑えるために、クレーンで橋桁を吊り下げて設置する工法によらず、高架橋に新設桁を載せて水平に送り出す「送り出し工法」で架設[61]、高さ35m地点で、南側橋脚から90m先の北側橋脚に向けてへ橋桁2本を1時間かけて移動した[48]。なお、この橋桁の総重量は約1000tで、奈良の東大寺の大仏4体分の重さとされる[61]。

橋脚

当該路線は他の名古屋高速路線と異なって一部区間で海岸部と並行することから、塩害対策として極力鋼に替えてコンクリートを使用した[62]。これによりコストダウンも実現した[62]。

港明地区 - 竜宮地区間

4号東海線のうち、既設道路上を通さない区間として港明出入口 - 国道23号竜宮IC間がある。この内、港明側は港北公園(東園)内を通過し、それより東側は全くの新設道路たる名古屋市道港楽木場町線と並行して東進し、堀川に架かる「きらく橋」を通過する[63]。「きらく橋」は上下2層式で、下層が港楽木場町線、4号東海線が上層を通る[64]。橋以東は最初の都市計画決定を見た1970年(昭和45年)当時は貯木場であったが、のちに埋め立てが行われ、公営の高層マンションが林立する住宅街へと変貌した。そこに木場出入口を配した路線計画が立てられたが、先に計画されたのは都市高速であって、高層住宅が建設されたのはその後であるにもかかわらず、住宅街に出入口が割って入ることから相応の住民対応と対策が必要とされた[65]。また、この区域は店舗や倉庫があって、埋め立て地であることから一区画の面積が多大で、それに見合う代替地の確保が課題となった[66]。いずれの問題も埋め立てに関係するが、港北公園(東園)一帯も元は中川運河の支線であることから[注釈 3][67]、この付近は埋め立て箇所だらけということになる。いずれにしても、この区間は貯木場はじめ運河の埋め立てにまつわる逸話が多く、歴史的に港湾に関係の深い区域である。なお、船見出入口一帯も以前は広範囲な貯木場で[68]、のちに埋め立てを実施していることで、橋脚建設に先立って地盤改良を施している[69]。

Remove ads

地理

通過する自治体

接続する高速道路

名古屋高速都心環状線(山王JCTで接続)

名古屋高速都心環状線(山王JCTで接続)- E1A 伊勢湾岸自動車道(東海JCTで接続)

西知多産業道路(自動車専用道路) (東海JCTで接続)

西知多産業道路(自動車専用道路) (東海JCTで接続)

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads