和泉 (防護巡洋艦)

大日本帝国海軍の防護巡洋艦 ウィキペディアから

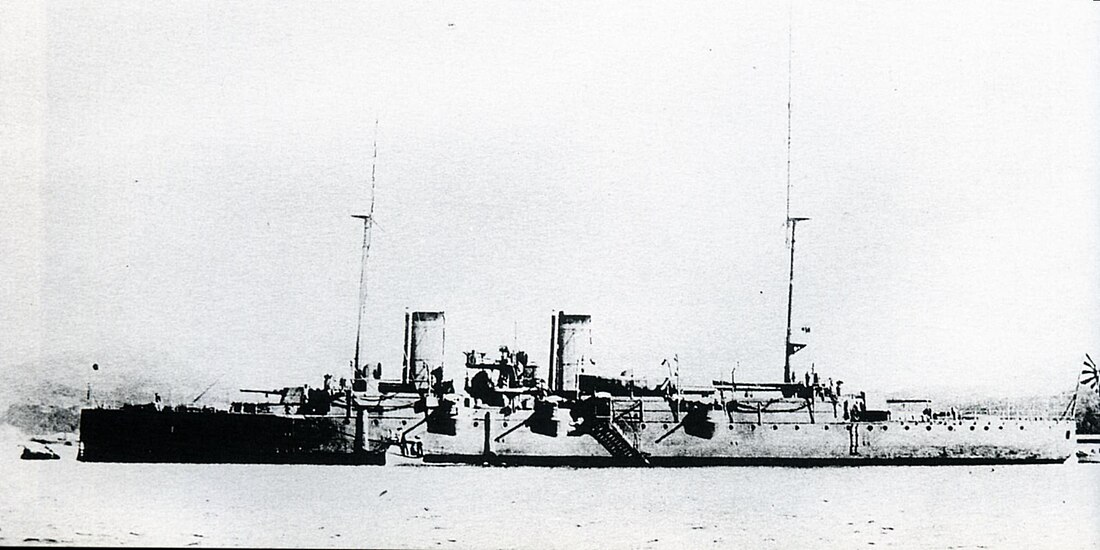

和泉(いずみ[8] / いづみ[9])は、日本海軍の防護巡洋艦[2]。 艦名は旧国名「和泉」にちなむ[9]。 艦名は明治初期の軍艦「和泉丸」に続いて2代目になる[9]。 『聯合艦隊軍艦銘銘伝』によると候補艦名として「出雲」の記録が残るという[8]。

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2023年4月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

| 和泉 | |

|---|---|

| |

| 基本情報 | |

| 運用者 | 大日本帝国海軍 |

| 艦種 | 防護巡洋艦[2] |

| 建造費 | 2,808,510.639円[注釈 1] |

| 母港 | 横須賀[3][4] |

| 艦歴 | |

| 発注 | 1894年11月15日売買契約[5][注釈 2] |

| 就役 | 1895年1月8日軍艦籍に編入[3] |

| 除籍 | 1912年4月1日[6] |

| その後 | 1913年1月15日売却引渡[7]、解体[8] |

| 要目 | |

| 排水量 |

公表値:2,950ロングトン (2,997 t)[9] 1904年調:2,987ロングトン (3,035 t) |

| 長さ | 270 ft (82.296 m)[10][要目注 1] |

| 全長 | 290 ft (88.392 m)[11] |

| 垂線間長 | #主要要目を参照。 |

| 最大幅 | 42 ft 0 in (12.802 m)[11] |

| 深さ | 29 ft 3 in (8.915 m)[11][要目注 2] |

| 吃水 |

計画:18 ft 6 in (5.639 m)[11][10] 1904年調:18 ft 7+1⁄2 in (5.677 m)[4] |

| ボイラー | 円缶 両面4基[12] |

| 主機 | 横置2段2筒レシプロ 2基[13] |

| 推進 | 2軸[4] |

| 出力 |

計画:5,500 ihp (4,101 kW)[10] 1904年調:6,000 ihp (4,474 kW)[4] |

| 速力 |

計画:17ノット (31 km/h)[10] 1904年調:18ノット (33 km/h)[4] |

| 燃料 |

石炭満載:600ロングトン (610 t)[14] 1904年調:558ロングトン (567 t)[4] |

| 航続距離 | 4,000カイリ / 10ノット[15][要目注 3] |

| 乗員 | 1895年1月定員:298名[16] |

| 兵装 |

1895年時 32口径10 in (25.4 cm)後装安砲[17] 2門[18] 40口径安式12cm速射砲 6門[18][19] 保式[17]47mm重速射砲 7門[20] 37mm5連保砲 4基[20] 魚雷発射管 無し[21] 探照灯[22] |

| 装甲 |

甲板水平部:1⁄2 in (13 mm)[2] 同傾斜部:1 in (25 mm)[2] |

| 搭載艇 | 計画:ギグ1隻、ディンギー2隻、カッター2隻、ホエールボート1隻[22] |

| その他 | 船材:鋼[4] |

| |

概要

元はチリ海軍の「エスメラルダ」(スペイン語: Esmeralda、「エメラルド」の意味)。 艦名の「エスメラルダ」は2代目で、初代の艦は1879年のペルー、ボリビアとの戦争で活躍し当時の艦長の名 (Captian Prat) と共にチリ海軍の有力な艦艇名に採用が続く[23]。

アームストロング社ロー・ウォーカー造船所[24](またはエルジック造船所[2]) で1884年に竣工[2]。 世界で最初に完成した防護巡洋艦で[24]、 いわゆるエルジック・クルーザーの第1艦になる[1]。 建造中の1883年に本艦を日本に売却の意向ががあり、日本側も購入を一度決定したが後に中止となった[1]。

日清戦争開戦により日本海軍が1894年に再度購入し[1]、 「和泉」と命名した[3]。 回航が遅れたために[1]、 日清戦争は末期に従軍したのみとなった[9]。 (または就役は日清戦争終結後となった[2]。) 義和団の乱で派兵[25]、 日露戦争に従軍した[9]。 日本海海戦で「信濃丸」に続きバルチック艦隊への接触を続けて偵察報告を発信し続けており、『日本巡洋艦史』(1991)では「日本海海戦の殊勲艦であろう」としている[1]。

以後は主に清国方面の警備任務に従事し[25]、 1912年に除籍[9]、 翌1913年に売却[7]、 解体された[8]。

艦型

要約

視点

設計はジョージ・レンデル[26]。 中甲板の外側を下方に傾斜させて舷側と結合、当該カ所に薄い装甲を施して相応の耐弾力を持たせた[26]。 いわゆる防護巡洋艦の第1艦となった[26]。

エルジック・クルーザー

アームストロング社エルジック工場で建造された、いわゆるエルジック・クルーザーの1番目の艦になる。

本艦と同形式の設計で造られた防護巡洋艦は、他の造船所で建造されていてもエルジック・クルーザーという俗称で呼ばれる。

日本海軍の所有したエルジック・クルーザーは以下の通り。

船体

船体は平甲板型の船体となる[27]。 艦底は単底[27]。 艦首に衝角を持つ[28]。 艦の前後に大口径砲を有し、乾舷も低かった (約11 ft (3.4 m)[27]) ために凌波性能は良くなかった[29]。 本艦の設計はチリ沿岸の静水面での運用を想定しており、比較的波の荒い日本近海での運用には復原性能に難があった[2]。 『Conway1860-1905』(1979)によると日本海軍では兵装を換装するなどので復原性能の改善を図ったとされる[2]。

主要要目

計画

建造中の計画値として『公文備考別輯』に以下の値が残る。

エスメラルダ

| エスメラルダ | |

|---|---|

| |

| 基本情報 | |

| 建造所 | アームストロング社[2]ロー・ウォーカー造船所[24] |

| 運用者 | チリ海軍 |

| 艦種 | 防護巡洋艦[27] |

| 艦歴 | |

| 起工 | 1881年4月5日[2] |

| 進水 | 1883年6月6日[2][27] |

| 竣工 | 1884年7月15日[2] |

| 就役 | 1884年10月16日[要出典] |

| その後 | 1894年11月15日に日本へ売却[27] |

| 要目([27]による) | |

| 排水量 | 2,950ロングトン (2,997 t) |

| 垂線間長 | 270 ft (82.296 m) |

| 幅 | 42 ft (12.802 m) |

| 吃水 | 18 ft 6 in (5.639 m) |

| ボイラー | 円缶 4基 |

| 主機 | 直立多段レシプロ |

| 推進 | 2軸 |

| 出力 | 6,803 ihp (5,073 kW) |

| 速力 | 18.3ノット (33.9 km/h) |

| 燃料 |

石炭:常備600ロングトン (610 t) 満載800ロングトン (813 t) |

| 乗員 | 296名 |

| 兵装 |

30口径10 in (25.4 cm)25トンアームストロング砲 2門 26口径6 in (15.2 cm)4トン後装ライフル砲 6門 6ポンド単装砲 2門 14 in (35.6 cm)水上魚雷発射管 3門 |

| 装甲 |

防護甲板:2 in (51 mm) - 1⁄2 in (13 mm) 防楯:2 in (51 mm) - 1+1⁄2 in (38 mm) 司令塔:2 in (51 mm) |

右表の要目は『Conway1860-1905』による[27]。 売却時に示された主要要目は以下の通り[15]。

- 排水量 : 3,000ロングトン (3,048 t)

- 長さ : 270 ft (82.296 m)

- 幅 : 40 ft (12.192 m)

- 吃水 : 18.3 ft (5.578 m)

- 出力 : 6,500 hp (4,847 kW)

- 速力 : 18.28ノット (34 km/h)

- 燃料 : 石炭600ロングトン (610 t)

- 航続距離 : 4,000カイリ / 10ノット

- 兵装

- 10インチ25噸砲 2門

- 6インチ4噸砲 6門

- 速射砲 2門

- 機砲 6門

- 魚雷発射管 3門

- 装甲 : 1 in (25.4 mm)

- 10インチ砲 2門 砲弾181発

- 6インチ砲 6門 砲弾505発

- 47mm砲 6門 砲弾600発

- 37mm砲 4門 砲弾500発

- 機砲 2門 砲弾8,000発

- 小銃 100挺 銃弾10,000発、他に短銃、刀

- 魚雷発射管 無し

和泉

排水量、垂線間長、吃水などに色々な値が伝えられる。主な値は以下の通り。

- 「大日本帝国軍艦一覧表」『公文備考』(1905年8月調):排水量2,987ロングトン (3,035 t)、垂線間長280 ft 11 in (85.623 m)、最大幅42 ft 0 in (12.802 m)、吃水18 ft 7+1⁄2 in (5.677 m)[4]。

- 『帝国海軍機関史』(1975)上巻p.549 : 排水量3,035ロングトン (3,084 t)、垂線間長270 ft 8 in (82.499 m)、最大幅42 ft 0 in (12.802 m)[32]。

- 『日本海軍艦船名考』:排水量2,950ロングトン (2,997 t)、速力17ノット (31 km/h)[9]。

- 『Conway 1860-1905』(1979):常備排水量:2,920ロングトン (2,967 t)、垂線間長270 ft (82.296 m)、幅42 ft (12.8 m)、吃水18 ft 3 in (5.563 m)[2]。

- 『日本巡洋艦史』(1991):常備排水量:2,950ロングトン (2,997 t)、垂線間長82.3m、幅12.8m、平均吃水5.6m[1]。

機関

ボイラーは円缶 両面4基を装備した[12]。 蒸気圧力は93 psi (6.5 kg/cm2)[12]、 または90 psi (6.3 kg/cm2)[32]。 その他に小型補助缶を装備する計画だった[11]。

主機は横置2段2筒レシプロ 2基を装備[13]。 気筒直径は高圧43 in (1,092 mm)、低圧82 in (2,083 mm)、行程36 in (914 mm)[33]。 復水器は真鍮製円筒形の表面復水器で2基を装備した[33]。

推進器は青銅製の3翼改良グリフィス型で直径14 ft 10 in (4,521 mm)、ピッチ17 ft 2+11⁄16 in (5,250 mm)、翼の総展開面積は106.36 sq ft (9.881 m2)[33]。

燃料は計画で石炭常備400ロングトン (406 t)、同予備200ロングトン (203 t)で[11]、 満載600ロングトン (610 t)[14][34]。 (600tとする資料もある[35]。) 1904年から1905年の調査で558ロングトン (567 t)の値も残る[4][36][注釈 3]。

機関の変遷

- 購入時

購入時にロイド社が行った自然通風6時間続航試験で平均速力16ノット1/3、最大速力17ノット1/4を記録した[37]。 この時の蒸気圧力は82 psi (5.8 kg/cm2)[38]。

- 1896年

「和泉」は日清戦争終結後も常備艦隊にあって就役を続けていたが、缶管の腐食による漏洩が度々有り、また主機の摺動部分の摩耗も進み、1896年 (明治29年) 7月から1897年 (明治30年) 5月にかけて横須賀鎮守府造船部で機関部の修理を行った[32]。 蒸気圧力を60 psi (4.2 kg/cm2)に下げ、公試では自然通風全力運転で回転数96rpm、出力3,133 ihp (2,336 kW)、速力15.2ノット (28.2 km/h)を得た。

- 1898年

その後もボイラーの1基が著しく老衰するなどしたため、1898年(明治31年)6月から機関修理を横須賀海軍造船廠で実施[33]、

この時にボイラーを同形式のものと換装した[39]。

ボイラーは鋼製、直径は前部ボイラー2基が12 ft 11 in (3,940 mm)で後部の2基が13 ft 0 in (3,960 mm)、炉筒はパーブス型が各ボイラーに6基ずつあった[39]。

ボイラー換装後の公試成績は表の通り。

| 実施日 | 種類 | 排水量 | 回転数 | 出力 | 速力 | 場所 | 備考 | 出典 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自然通風全力 | 98rpm | 3379馬力 | 15.398ノット | [33] |

- 1901年

『Conway 1860-1905』(1979)によると1901年 (明治34年) にボイラーをニクロース式缶に換装した[2]。

- 1904年

日露戦争時点での出力等は以下の通り[36]。

砲熕兵装

日本が購入した時に副砲の15.2cm砲6門を安式12cm速射砲に換装した[26]。 (降ろした速射砲は同年5月に横須賀軍港の防御砲に転用された[40]。) この時点(1895年)の砲熕兵装は以下の通り。

砲熕兵装の変遷

1897年時点で40ポンド安砲が試験装備されている[41]。

- 1899年

1899年 (明治32年) 4月に37mm5連保砲を降ろして保式47mm重速射砲2門の装備を計画したが、砲の在庫が無く装備は見送られた[42]。 同年9月から10月に37mm保砲を撤去、適当な装備位置が無く、他の速射砲で代用可能のため[43]。 10月に37mm5連保砲の代わりに37mmクルーゾー速射砲の装備を計画したが、クルーゾー砲の威力不足の判明し中止された[44]。 この時点での装備砲は以下の通り[43][45]。

- 10 in (25.4 cm)砲 2門

- 12cm速射砲 6門

- 保式47mm重速射砲 7門

- 保式47mm軽速射砲 1門 (端艇搭載用野砲[43])

- 1902年

1901年(明治34年)7月に横須賀造船廠で主砲の10インチ砲2基を陸揚[46]、 翌年にかけて6インチ(15.2cm)速射砲2門へ換装した[23]。 撤去された安式10インチ砲は発射速度が遅く、且つ旋回、俯仰、揚弾薬と装填が面倒で、故障も多かった[47]。 また日清戦争で安式12cm速射砲が一番活躍したこともあり、換装された[47]。 この時点の砲熕兵装は以下の通り[48]。

同時にファイティング・トップ(ミリタリーマストの速射砲を据えるスペース)を撤去、後檣下部に探照灯台が設置された[1]。

水雷兵装

魚雷発射管は購入時(1894年)には装備していない[21]。 『Conway1860-1905』(1979)によると15 in (38.1 cm)魚雷発射管 3門を装備、1911年に18 in (45.7 cm)魚雷発射管へ換装した[注釈 4]。

無線兵装

1901年から1902年の改装で後檣トップを延長した[26]。 日露戦争時には後部無線用斜桁を装備した[49]。 1909年までに前檣トップの延長、後部無線用斜桁の廃止が行われた[26]。

艦歴

要約

視点

建造

アームストロング・ミッチェル社ロー・ウォーカー造船所で建造[24]。1881年4月5日起工[24]。1883年6月6日進水[24]。 日本では6月26日付でこの艦の購入が海軍卿から上奏、29日付で認許された[50]。 これを受け日本海軍では艦名を「笠置」と内定[50]。 しかし、その後にこの艦の購入は中止となり、代わりに新造艦2隻(後の「浪速」「高千穂」) の注文となった[50]。

チリ時代

1891年1月に始まった内戦では議会派が海軍を掌握しており、「エスメラルダ」もそちら側に属す[51]。1月6日時点で「エスメラルダ」は「ブランコ・エンカラダ」、「O'Higgins」、「マガジャネス」とともに就役状態でバルパライソ湾にあった[52]。まず「エンカラダ」はタルカワノへ新兵徴募と兵器、資金調達のため派遣され、その後はタラパカ州州沿岸の封鎖支援に向かっている[53]。2月19日のイキケでの戦闘の際は「エスメラルダ」も砲撃を行った[54]。

3月12日の夜明け、「エスメラルダ」は「Imperial」(政府側の水雷砲艦の母艦)と遭遇[55]。追跡したが、船底が汚れていた「エスメラルダ」は距離を詰めることができなかった[56]。夕刻には窯から灰をかき出すため「Imperial」が速度を落とすといったこともあったが、結局日没後に「Imperial」には逃げられた[56]。

議会派の軍は8月20日にバルパライソの北に上陸し、28日にバルパライソを占領した[57]。その前の8月18日、そのような進攻を支持者へ伝える合図として「エスメラルダ」はConcón沖で発砲した[58]。その後Forts Valdiviaから砲撃を受けたが被害はなかった[59]。8月20日、バルパライソから出てきた水雷艇「Sargente Aldea」、「Guale」を「エスメラルダ」と「マガジャネス」、「Biobio」は追い払った[60]。8月21日、議会派の軍のアコンカグア川渡河の際、「エスメラルダ」は「O'Higgins」などと共に支援[61]。8月23日のFort Callao攻撃時には「エスメラルダ」は「アルミランテ・コクレーン」、「O'Higgins」とともに砲撃を行った[62]。

売却

1894年 (明治27年) に日清戦争に伴う戦力増強のため、チリ政府から日本海軍が購入した。この購入案は海軍ではなく内務省県治局長であった江木千之の案で、江木が内務大臣井上馨を説得し、井上が内閣に提出したものである[63]。

同年11月15日に日本とチリ間での売買契約を結んだ[5] [注釈 2]。 その後、同月23日にエクアドルと日本間で国旗使用の契約を結び[64]、 12月5日[65]に「エスメラルダ」艦長や公証人らがチリのバルパライソに集まり、11月30日付で艦長と回航に関する契約を結んだ[66]。 「エスメラルダ」は12月8日にバルパライソを出航しエクアドルのガラパゴス諸島に向かった[67]。 この時チリは中立を維持するために、「エスメラルダ」を一旦エクアドル政府に売却してから日本に売り渡した[68]。引き渡しはガラパゴス諸島で行われ、日本に到着するまでエクアドル国旗は降ろされなかった[69]。 (『海軍艦艇史2』(1980)によると日本人回航員到着後は日本の国旗を掲げて出航した[25]。)

日本側購入費用

本艦の購入に際し日本側が海外に送金した金額は以下のようになった[70]。

- 本艦代価:275,000ポンド

- (仲介) 手数料:13,750ポンド

- (エクアドルの) 国旗使用料:2,500ポンド (実際の支払いは6,224ポンド9シリング9ペンス)

- 回航費:6,500ポンド (実際の支払いは15,087ポンド7シリング9ペンス)

- 保険料:5,500ポンド

- 計:303,250ポンド (3,097,021.277円[注釈 5])

その他に日本国内での支払いは

- 回航員への慰労金:14,000円

- 回航員への接待費:249.05円

- デニソン(仲介人と思われる)への慰労金:3,000円

- スティーブンス(日本側の交渉代理人)へ慰労金:5,291.01円 (25,000ドル)

- スティーブンスの旅費:410円 (209ドル75セントの概算)

で日本側の「和泉」購入費は合計3,119,971.337円となった[71]。

その他の売買交渉

- チリとの交渉では「キャプテン・プラット」も購入の候補として上がった[72]。

- アルゼンチンに対して軍艦「ベインティシンコ・デ・マヨ (防護巡洋艦)」「アルミランテ・ブラウン (装甲艦)」「パタゴニア (防護巡洋艦)」の3隻 (他に候補として「ヌエベ・デ・フリオ」など) の購入の交渉もしていたが[73]、1905年 (明治38年) 2月23日に交渉の打ち切りが決定した[74]。未だ交渉成立の見込みが立たず[75]、日本海軍にも必要が無くなり、万が一に清国が購入しても既に戦争の大勢に影響がなくなったと判断された[76]。

- ブラジルにも「リアシュエロ」や「アドミラル・タマンデキ」[注釈 6]の売買交渉を持ちかけた[77]が、返答がなかった[78]。

1895年

1895年 (明治28年) 1月8日、艦籍に編入され「和泉」と命名、横須賀鎮守府の所管と定められた[3]。 1月10日ホノルル着[79]、 2月5日横須賀に到着[9][80]。 佐双左仲が艦の点検を行ったが問題は無く[81]、 2月14日横須賀鎮守府が受領[82]、 艦長不在のため横須賀所管の予備艦とし、2月27日に艦長へ引き渡された[83]。 3月25日大砲公試発射を実施した[84]。

- 日清戦争

日清戦争では金州警備に従事した。[要出典] 「和泉」は3月26日に横須賀軍港を出航[85][86]。 3月30日[注釈 7] に宇品港を出航、清国へ渡る大総督府の護衛を行った[85]。 「和泉」は旅順口を出航、往航と同様に護衛任務を行い、4月21日に神戸港に帰国した[85]。 6月5日、林董清国特命全権公使一行が乗艦し横浜港を出港、太沽へ向かった[85]。 8月13日に旅順口から佐世保に一時帰国した[85]。 鮫島司令官や軍令部が出張のために乗艦、16日に西海艦隊と合同するために福江を出航、威海衛へ向かった[85]。 10月4日[86]に威海衛から長崎港に帰国、修理を行った[85]。

1896年

- 爆発事故

1896年 (明治29年) 3月3日午前10時過ぎに艦首下甲板で爆発が起きた[87]。 左舷塗具室下層に保管していた揮発油が容器から漏れ、その下の区画へ垂れ落ちて区画内で一部が気化、点検で入った乗員3名のうちの1名の持っていた灯火から引火し爆発が起きたと推定された[88][89]。 乗員1名が即死し8名が重軽傷を負った[90]。 被害は左舷下士室衣嚢棚が破損、近くの砲座2基に緩みが見られ[91]、 当該カ所の船体外板を留めるリベットに緩みが生じた[28]。

- 明治三陸地震

6月15日に明治三陸地震が発災、「和泉」は6月22日に但馬国津居山 (現在の兵庫県豊岡市津居山) を出発し24日午前0時13分に八戸沖に到着[92]、 以後宮古方面の被害状況を調査した[93]。 25日には宮古で陸軍工兵53名などを乗せ、山田町へ移送[94]、 26日宮古に戻り、27日は山田町を経由し釜石に移動、同方面(釜石町、鵜住居町、大槌町)の被害状況を調査[95]、 以後も寄港地方面の被害状況を調査した[96]。 28日に久慈へ移動[97]、 また同日夕刻に八戸へ移動、内務大臣一行をこの地で降ろした[98]。 八戸以北は被害が少ないため同地で調査を一旦中断、同日夜に八戸を出航し函館で補給を行った[98]。 7月2日函館を出航したが荒天のため引き返し、3日に再度出航、4日午前6時28分船越に到着した[99]。 午後に吉里吉里へ[100]、 夕方に大槌湾へ[101]、 その後釜石へ移動した[102]。 7月5日午後に大船渡へ[103]、 7月8日午前に綾里 (現大船渡市三陸町綾里) へ、午後に気仙沼へ移動した[104]。 翌9日午前志津川へ、午後女川湾へ移動、宮城県下の被害は今まで見てきた岩手県各地よりは少ないと報告されている[105]。

- 機関修理

1897年-1899年

- 常備艦隊

1897年 (明治30年) 7月22日常備艦隊へ編入、翌23日に横須賀を出航し清水港に回航した。 同地で装薬試験等を、駿河湾で諸訓練や演習を実施した。 8月5日清水から館山湾へ回航、翌6日に横須賀に帰港した。 8月13日に横須賀から横浜港に回航し艦隊と合流した。 8月24日に「松島」「鎮遠」「厳島」と共に横浜を出航し萩の浜(現在の宮城県萩浜港)、釜石、宮古、青森、大湊、野辺地を経て再度青森に寄港した。 9月6日に「鎮遠」「扶桑」と共に青森を出航し函館、厚岸、松ヶ浜、単冠、床丹、保内、稚内、小樽の諸港を経由、9月21日函館に到着した。 同月25日に函館を出航し船川、夷港、穴水、小浜、舞鶴、浦ノ郷[注釈 8]、釜山を巡航、10月19日佐世保に到着した[注釈 9]。 10月23日に「松島」「厳島」「須磨」と共に佐世保を出航、宇品を経て呉ヘ回航、同地での「宮古」の進水式 (10月27日) に臨んだ。 同月29日に「松島」「厳島」「鎮遠」「扶桑」と共に呉を出航し長浜に回航、同地では「扶桑」が接触、坐洲の事故を起こし、「和泉」は呉と現場を往復した。 11月22日「厳島」「須磨」と共に呉から神戸ヘ回航、27日神戸を出航し横須賀に帰港した。 12月1日に横須賀を出航、清水で演習を実施し8日に帰港した。 以後は横須賀で小修理を実行、入渠し艦底塗り替えをするなどした。 1898年 (明治31年) 2月6日に「松島」「秋津洲」と共に横須賀を出航し清水へ回航、同地で演習を行い、3月2日横須賀に帰港した。 「和泉」は3月9日付で常備艦隊から除かれた。 (この項は明治31年3月18日「軍艦和泉在隊中ノ状況報告」[106]による。)

同年3月21日、三等巡洋艦に類別。

- 大修理

同1898年3月から大修理が行われた。

翌1899年 (明治32年) 9月27日に公試運転が行われたが、自然通風全力公試運転の準備中に左舷のストラトブロックが破損し公試は中止、修理には60日ほどが予定された[107]。 11月22日から公試を再開し[108]、 23日に大砲公試[109]、 30日に自然通風全力6時間続航を行い、12月1日に公試を終了した[110]。

1900年-1901年

義和団の乱

1900年(明治33年)の義和団の乱では厦門警備に従事した。 6月4日に清国の警備任務で横須賀を出航[112]、 6月11日から清国事変従事に任務が切り替わり[112]、 翌1901年 (明治34年) 5月10日に横須賀に帰国した[112]。

1902年-1903年

- 南清警備

1902年 (明治35年) 5月20日に南清の警備任務のため佐世保を出航[112]、 10月18日佐世保に一時帰国した[112]。 11月4日に佐世保を再び出航した[112]。

1903年 (明治36年) 2月19日に玉之浦に帰国した[112]。

- 韓国南岸航海

同年4月1日に別府湾を出航し韓国南岸を航海、同月3日に六連島に帰国した[112]。

1903年(明治36年)12月28日、第三艦隊(司令長官:片岡七郎中将、旗艦:防護巡洋艦厳島)隷下の第六戦隊(須磨(戦隊旗艦)、和泉、千代田、秋津洲、司令官:東郷正路少将)に配属される。

日露戦争

日露戦争では第3艦隊第6戦隊に所属し[25]、 旅順攻略作戦、 対馬海峡警備、黄海海戦、日本海海戦、樺太作戦等に参加した[25]。 日本海海戦では(1905年5月27日の)午前6時過ぎに仮装巡洋艦信濃丸からバルチック艦隊への触接任務を引き継いだ。また装甲巡洋艦「ヴラジーミル・モノマフ」と砲戦を行った。

行動

1904年 (明治37年) 2月6日開戦、「和泉」は翌7日に尾崎[注釈 10]を出航した[112]。 同月16日尾崎に一時帰国し翌17日に尾崎を出航した[112]。 28日竹敷に一時帰国、30日に尾崎を出航した[112]。 4月5日竹敷に一時帰国した[112]。 7日に尾崎を出航した[112]。 10日竹敷に一時帰国した[112]。 12日に尾崎を出航した[112]。 5月5日竹敷に一時帰国した[112]。 21日に尾崎を出航した[113]。 5月5日竹敷に一時帰国した[113]。

1905年 (明治38年) 4月7日に尾崎を出航した[113]。 5月26日神ノ浦[注釈 11]に一時帰国した[113]。 翌27日に神ノ浦を出航した[113]。 29日竹敷に一時帰国した[113]。 6月10日に佐世保を出航した[113]。 24日舞鶴に一時帰国した[113]。 7月4日に大湊を出航した[113]。 14日函館に一時帰国した[113]。 7月21日に小樽を出航した[113]。 14日函館に帰国した[113]。

1906年-1908年

- 韓国警備

1906年 (明治39年) 1月30日に佐世保を出航し、韓国の警備任務に向かった[113]。 2月22日門司港に帰国した[113]。 2月28日に門司を出航した[113]。 3月2日に南風泊 (下関港) に帰国した[113]。 3月12日に佐世保を出航した[113]。 4月9日に竹敷に帰国した[113]。

- 南清警備

1907年 (明治40年) 12月4日に佐世保を出航し、11日に馬公に到着、22日に馬公を出航し、以後は南清の警備任務に従事した[113]。

1908年 (明治41年) 6月22日に佐世保へ一時帰国した[113]。 8月22日に馬公を出航し、南清の警備を行い[113]、 9月18日に佐世保へ帰国した[113]。

1911年

- 北清警備

1911年 (明治44年) 4月8日に佐世保を出航し、北清の警備任務に向かった[113]。 同月26日鎮南浦に一時寄港した[113]。 5月7日に佐世保を出航し、旅順の警備任務に向かった[115]。 同月17日佐世保に帰国した[115]。 12月1日に佐世保を出航し、北清の警備任務に向かった[115]。 同月20日佐世保に帰国した[115]。

除籍

1912年(明治45年)4月1日除籍[6]、 廃艦[8]。 同年 (大正元年) 11月11日に売却処分の訓令が出された[116]。 旧「和泉」は翌1913年 (大正2年) 1月13日[要出典]に (90,075円で[7]) 売却、 1月15日に引き渡され[7]、 長崎で解体された[25]。

現存物

和泉の船首に付いていた菊花紋章は現在、記念艦三笠内に展示されている。

石川県鳳珠郡穴水町大町にある穴水大宮の境内には、和泉の副砲とされる砲が野外保存されている。同町内の美麻奈比古神社の境内にも、和泉のものとされる砲が保存されている。

艦長

※『日本海軍史』第9巻・第10巻の「将官履歴」及び『官報』に基づく。

- 島崎好忠 大佐:1895年2月20日 - 1896年6月5日

- 高木英次郎 大佐:1896年6月5日 - 1896年11月17日

- 早崎源吾 大佐:1896年11月17日 - 1898年3月11日

- 斎藤孝至 大佐:1899年9月29日 - 1900年9月25日

- 成田勝郎 大佐:1900年9月25日 - 1901年5月16日

- 八代六郎 大佐:1901年10月1日 - 10月21日

- 鏑木誠 大佐:1901年11月13日 - 1902年10月23日

- 和田賢助 大佐:1902年10月23日 - 1903年4月12日

- 池中小次郎 中佐:1903年9月26日 -

- 石田一郎 大佐:1905年5月8日 - 12月12日

- 茶山豊也 大佐:1905年12月12日 - 1906年4月1日

- 真野巌次郎 大佐:1906年9月28日 - 1907年2月4日

- (兼)荒川規志 大佐:1907年2月4日 - 2月28日

- 東郷吉太郎 中佐:1907年2月28日 - 9月28日

- 山口九十郎 大佐:1907年9月28日 - 1908年9月25日

- 森義臣 大佐:1908年9月25日 - 11月20日

- 高木七太郎 中佐:1908年12月10日 - 1909年7月10日

- 舟越楫四郎 中佐:1909年7月10日 - 10月11日

- 小林恵吉郎 中佐:1909年12月1日 - 1911年12月1日

艦船符号

信号符字

- GQHB(1894年3月7日 - )[117]

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.