トップQs

タイムライン

チャット

視点

タイ語

タイ王国の公用語 ウィキペディアから

Remove ads

中央タイ語(ちゅうおうタイご、泰: ภาษาไทยกลาง)は、タイ王国の公用語。短縮形はタイ語(タイご、![]() ภาษาไทย [pʰāːsǎː tʰāi])。タイ・カダイ語族カム・タイ語派に属する。

ภาษาไทย [pʰāːsǎː tʰāi])。タイ・カダイ語族カム・タイ語派に属する。

Remove ads

タイ・カダイ語族はシナ・チベット語族に属するとされてきた[1]が、独立した語族であるとするのが通説である。欧米の学者を中心に、タイ・カダイ語族をオーストロネシア語族と合わせる説(オーストロ・タイ語族)や、さらにオーストロアジア語族およびミャオ・ヤオ語族とも合わせる説(オーストリック大語族)もある。

Remove ads

概要

要約

視点

| タイ・カダイ語族 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

狭義では中央方言(中央タイ語)を指す。中央方言のなかでもアユタヤ県地方の方言をベースにした標準タイ語が文章やメディア、式典などで用いられる。ここではこの標準タイ語を狭義のタイ語として記述する。なお標準タイ語とアユタヤ県の庶民の言語(クルンテープ語)には、日本語で言う標準語と東京方言程度の違いがある。

タイ語とラオス語(ラーオ語)は互いに方言関係にあり、純粋言語学的には同一言語の地域変種と言える。しかし、タイ語とラオス語はそれぞれ別国家の公用語と位置づけられ、またタイ人とラオス人の間には「同系」の意識はあっても「同じ民族」という意識がなく、使用する文字も異なる(起源は同じとされる)ため、タイ語とラオス語は政治的・社会言語学的には別言語とされている。とりわけラオスでは、タイからの政治的・文化的影響力を遮断し、国家の自立を守るため、意図的にラオス語のタイ語からの分離を謳うプロパガンダを作り上げてきた歴史がある[2]。

タイ東北部で使用されているイーサーン語はラオス語との共通点が比較的多く、ラオス語とだいたい意思疎通が可能である。またタイ標準語とイーサーン語の違いも小さく、イーサーン地方以外の地域のタイ人であっても概ねイーサーン語を理解する。それは、東京の人が大阪弁を聞いても概ね理解し、通訳や字幕訳を必要としないのと同じである。イーサーン語は標準タイ語の影響が強まっており、似てはいてもイーサーン語とラオス語は同じではない。

ラオス人の多くはタイ語のテレビ・映画コンテンツを翻訳なしで子供のころから見ており、逆にラオス語のものはほとんど見ることがない。そのため、ラオス人の多くは特にタイ語の教育を受けていなくてもかなり上手にタイ語を話せる。ラオスの首都ヴィエンチャンなどの都市部では、タイ文字を読めるラオス人もいる。イーサーン語が標準タイ語化してきているのと同様に、ラオス語の口語もタイからの文化流入によりタイ語化してきている。

文法上は孤立語に分類される。サンスクリットとパーリ語からの借用語が多く、続いて英語・クメール語・モン語・ミャンマー語・中国語(主に潮州語などの南方方言)・マレー語・日本語からの借用語が多数あり、外来語はタイ語の語彙の総数の3分の2を占めるとも言われる。タイ語は声調言語であり、標準タイ語では5つの声調を持つ。

日本語話者がタイ語を習得する場合、冠詞が無い・動詞が変化しないなど文法は容易であるものの発音が大きく異なるため、タイ語を少し習得した日本人初学者が「どうして通じないのか」といった体験をすることが多い。これは日本語で区別のない

のうち、2つ以上が正しくない場合が大半である。また、日本で使われるタイ語もほとんど無く、スープの「トムヤムクン」も正しく発音しないと現地では(日本人相手の職業の人以外には)通じない。

Remove ads

方言

タイ国内には以下の方言・グループがある。

- チヤングサィン諸語

- スコータイ諸語

- ラオ゠プータイ諸語

- 北部タイ諸語

- シャン語

- セック語

- 華人のタイ語

- タイの王語

- タイの僧語

中央平野タイ語

- 内核中央平野方言

- アユタヤ語(標準的なタイ語)

- バンコク語

- ミンブリー語

- 東部タイ語

- 伝統的タイ語

- スパンブリー語

- カーンチャナブリー語

- ラヨーン語

- チャンタブリー-トラート語

首都タイ語(華系タイ人タイ語)

- 市中心方言

- クルンテープ語

- チョンブリー語

- 飛び地

- Photharam語

- コンケン中央タイ語

- Nangrong語

- タイ南部の中央タイ語

- ハートヤイ語

- Bandon語

- ベートン語

上部中央部タイ語

- 新しいスコータイ語

- 古いスコータイ語

- ナコーンサワン語

西部南部タイ語

- ラーチャブリー語

- ペッチャブリー語

コーラート語

- コーラート語

Remove ads

歴史

要約

視点

タイ語は歴史的に様々な音変化を経験してきた。最も重要な変化のいくつかは、古タイ語から現代タイ語への進化の過程で発生した[3]。タイ語の表記体系には8世紀の歴史があり、これらの変化の多くは、特に子音と声調において、現代の正書法に表れている。

タイ語の広がり

中国の文献によると、明の時代、『瀛涯勝覧』(1405–1433)に、馬歓は暹羅(アユタヤ王朝)の言語について報告しており[注釈 4]、その言語は現在の広東省付近で発音される現地の方言に少し似ていると述べている[4]:107。1351年から1767年までタイの古都であったアユタヤは、建国当初からタイ語とクメール語のバイリンガル社会だった。1369年、1388年、1431年の戦勝によりタイ人がクメール王国の首都アンコール・トムから捕らえた大勢の捕虜(=クメール語話者)により、バイリンガル社会はしばらくの間強化され、維持されていたと強く考えられている[5]。この時代が終わる頃には徐々に言語の変化が起こり、クメール語は使われなくなっていった。タイ人・クメール人はいずれもバイリンガルだったが、いずれもタイ語のみを使うようになった。言語の変遷の過程で、豊富なクメール語の要素がタイ語に移され、言語のあらゆる側面に浸透していった。その結果、アユタヤ時代後期のタイ語(後にラタナコーシンまたはバンコクタイ語となった)は、タイ語とクメール語の完全な混合言語となっており、さらにはタイ語の本来語よりクメール語由来の単語の方が多く使われていた。2音節および多音節の新しい単語やフレーズを作るためにも、クメール語の文法規則が積極的に使われた。クメール語の表現、格言、ことわざは、転移を通じてタイ語で表現された。

タイ語は王室的な語彙や規則もクメール語から借用し、語彙を増やした[6]。その後、タイ語は自分たちの身近な環境に合わせて王室の語彙を発展させた。タイ語とパーリ語(後者は上座部仏教から)が語彙に加えられた。アユタヤ・ラージャサップの調査により、タイ語、クメール語、クメール・インド語の 3 つの言語が、定型表現と通常の会話の両方で密接に機能していたことが明らかになっている。事実、タイ人が借用する前にインド語がクメール語のシステムに適応していたため、クメール・インド語はクメール語と同じカテゴリに分類できる。

古タイ語

古タイ語には声調の区別があったが、「生きた音節」(閉鎖音で終わらない音節)は3通りの声調を区別していたのに対し、「死んだ音節」(閉鎖音=/p/, /t/, /k/, /ʔ/で終わる音節)は声調を区別しなかった。

摩擦音・共鳴音は無声音と有声音の区別があり、破裂音・破擦音は最大で4つの音を区別していた。 4種類の区別は両唇音(/p/, /pʰ/, /b/, /ʔb/)と歯歯茎音(/t/, /tʰ/, /d/, /ʔd/)で発生した。軟口蓋音(/k/, kh/, /ɡ/)と歯茎硬口蓋音(/tɕ/, /tɕʰ/, dʑ/)では3種類の区別をとり、声門化音を明らかに欠いている。

古タイ語と現代のタイ語の主な変化は、無声・有声の区別の喪失とそれに伴う声調の分裂に挙げられる。 これは西暦1300年から1600年の間に起こった可能性があり、タイ語圏のさまざまな地域で異なる時期に発生した可能性がある[3]。有声・無声の区別を取る全てのペアは、下記の通りその区別を消失した。

- 有声閉鎖音(/b d ɡ dʑ/)は無声有気音(/ph th kh tɕh/)に変化した[7]。

- 有声摩擦音は無声音化した。

- 無声共鳴音は有声音化した。

しかし、これら合流の過程で、有声・無声の区別は、新しく声調の区別へ変化した。 本質的に、古タイ語のすべての声調は頭子音に基づき、低音調(古タイ語で有声音から始まる音節に一致)と高音調(古タイ語で無声音(声門化閉鎖音を含む)から始まる音節に一致)に分離した。さらに複雑なのは、古タイ語の無声無気閉鎖音・摩擦音(元来/p t k tɕ ʔb ʔd/)は第1声調のみ低音調化させたが、第2・第3声調には影響を与えなかったことである。

上記の子音合流と声調分裂は、現代タイ語の綴りと発音の複雑な関係にも表れている。現代語で「低子音字」と呼ばれる子音字は古タイ語では有声音であり、「低子音」という用語は、その結果生じた低音への変化を反映している。現代語の「中子音字」は古タイ語では無声無気の閉鎖音もしくは破擦音であり、正確には、元の第1声調では下がるが、第2や第3声調では下がらない子音だった。現代語の「高子音」は、古タイ語から残存する無声音(無声摩擦音、無声共鳴音、無声有気閉鎖音)である。最も一般的な 3 つの「声調記号」(声調記号のないもの、「マイ・エーク」「マイ・トー」と呼ばれる 2 つの記号)は古タイ語の3つの声調を表しており、声調記号と実際の声調の間の複雑な関係は、現代語に至るまでのさまざまな声調の変化によるのである。声調の分裂以来、声調は実際の表現において変化し、かつての低音と高音の音調変化の関係は完全に曖昧になってしまった。さらに、古タイ語の3つの声調が分裂してできた6つの声調は、標準タイ語では5つの声調に統合され、かつての声調2の低い方の声調は、かつての声調3の高い方の声調と統合され、現代の「下降」声調となった。さらに、古タイ語の3つの声調が分裂してできた6つの声調は、標準タイ語では5つの声調に統合され、古タイ語の第2声調の低い方の声調は、かつての声調3の高い方の声調と統合され、現代語の下声(スィアン・トー)となった[8]。

古タイ語(スコータイ王朝)子音表

スコータイ王朝期の歴史的発音

前古タイ語

→詳細は「タイ祖語」を参照

前古タイ語の段階では、軟口蓋摩擦音/x ɣ/はそれぞれ独立した音素として存在していた。これらは、現在では廃字となっているฃ(khǒ khùat)とฅ(kho khon)でそれぞれ表されていた。これらは古タイ語の時代には、これらは対応する閉鎖音/kʰ ɡ/に合流し、その結果これら2つの文字の使用は不安定になった。

タイ語史のある時点では、タイ祖語から受け継がれた後部歯茎鼻音/ɲ/も存在していた。これはサンスクリット語やパーリ語の借用語で後部歯茎鼻音を表すために使用され、現代語では音節頭で/j/、音節末で/n/と発音される。一方、タイ語本来語(借用語ではない単語)で/ɲ/から始まると再建される単語のほとんどは、現代発音こそ借用語と同じ/j/で発音されるのに対し、一般的にはย(yo yák)という、常に/j/を表す字母で綴られる。このことは、タイ語が文字によって記録される以前から、/ɲ/ > /j/という変化が起きていたことを示唆している。/ɲ/で始まるサンスクリット語やパーリ語の借用語が/j/に変化した上で直接借用されたのか、借用当初は/ɲ/と発音されたがその後再び/ɲ/ > /j/の変化が起きたのかは不明である。イーサーン語(北東タイ語)やラオス語では音素/ɲ/ が残っており、ラオス文字ではຢと綴られる(ຍງ(/jàː/、蚊)など)。イーサーン語の非公式の表記法ではこの区別は失われて、両方の音がย /j/で表される(ラーオ語とイーサーン語の比較も参照のこと)。

タイ祖語には声門化した硬口蓋音もあり、李方桂(1977[要文献特定詳細情報])は/ʔj/と再建している。対応するタイ語の単語は一般的にหยと綴られ、これは古タイ語の/hj/(または/j̊/)の発音を表す。ただし、中にはอยと綴られる単語もあり、これはそのまま/ʔj/の発音を意味する。ことことは、声門化した硬口蓋音が、タイ語が文章化された時期まで独立した音素として存在していた可能性を示唆している。

母音の発達

現代タイ語の母音体系には、9つの純粋母音と3つの中向き二重母音(Centering diphthong)があり、それぞれに短母音と長母音がある。しかし、李(1977[要文献特定詳細情報])によれば、多くのタイ語の方言ではこのような長短の対は/a aː/の1つしかなく、一般にタイ語では/a/以外の母音で長短の最小対を見つけることは困難か不可能であり、このような現象はタイ諸語全体で頻繁に見られると述べている。 より具体的には、彼はタイ語について次のような事実を指摘している。

- 開音節では長母音のみ出現する(短音節の開音節が声門閉鎖音で終わると見なされているすべての場合を想定している。これは、そのような音節には声調の区別がないことから理にかなっており、声門閉鎖音はタイ諸語でも再建可能である。)。

- 閉音節では長母音/iː ɯː uː/の出現は稀であり、他のタイ諸語では二重母音として現れる。

- /ɤ ɤː/の出現は稀であり、通常この音を持つ単語はタイ祖語に再建されない。

さらに、短母音/a/に対応する長母音は、タイ語が/aː/に対し、他のタイ諸語の多くは異なる音質で表れる。

以上より、李は以下のような仮説を立てている。

- タイ祖語は9つの純粋母音体系(高い母音/i ɯ u/、中央母音/e ɤ o/、低い母音/ɛ a ɔ/)を有しており、それらに長短の区別はない。

- タイ祖語のすべての母音は開音節で長母音化し、低母音の場合は閉音節でも長母音化した。

- 現代タイ語では、元の長さと質はほぼそのままに、/ɤ/は/a/に下がり、その内閉音節では短母音/a/となったことで、/a a-/という音韻上の長短の対立が生じた。 やがて、他のすべての母音も長母音・短母音で異なる音素となり、/ɤ/は(短母音と長母音それぞれ)借用と音韻変化により再び導入された。 李は、二重母音から長い /iː ɯː uː/ が発達し、/ɤ/ が /a/ に変化し長短の区別 /a aː/ が生じた時期は、南西タイ祖語の頃には起こっていたが、現代タイ語で欠落している他の母音はまだ発達していなかったと考えている。

すべての研究者が李に同意しているわけではない。たとえば、Pittayaporn(2009[要文献特定詳細情報])は南西タイ祖語の同様のシステムを再建しているが、非円唇中舌母音/ə/(Pittayapornは/ɤ/と表現)もあり、音節末の軟口蓋音/k ŋ/の直前にのみ出現すると考えている。彼はまた、南西タイ祖語の母音の長さの区別が、タイ祖語にも再建できると考えているようである。

Remove ads

音韻

要約

視点

→「発音記号 (タイ語)」も参照

子音

頭子音

標準タイ語の破擦音および摩擦音は、3種類の有声開始時間(VOT, 調音の開始から声帯振動の開始までの時間)を区別する。

- 有声無気音

- 無声無気音

- 無声有気音

日本語では有声音のみ区別するが、タイ語では息を強くして無声音を発する無声有気音/pʰ/をさらに区別する。両唇音、歯歯茎音がこの区別を取る。軟口蓋音/k/, /kʰ/、後部歯茎音/tɕ/, /tɕʰ/は無声無気音・無声有気音のペアのみ区別し、/ɡ/や/dʑ/といった有声無気音は区別しない(英語からの借用語などに/ɡ/や/dʑ/が含まれる場合、それぞれ/k/, /tɕ/として借用される)。

以下の各セルの1行目は 国際音声記号(IPA)を示し、2 行目はタイ文字の頭音字を示す(同じ枠に表示される文字は全て同じ発音)。’’h’’を示す文字หは特定の声調(後に説明)の表記にも使用される。

末子音

タイ語の子音文字は全部で44あり、頭子音の場合は21種類の音素があるが、末子音の場合は異なる。末尾に立ちうる子音は、8種類の子音、および”mātrā”(มาตรา)と呼ばれる無音のみである。例として、音節の末尾のบ (/b/) とด (/d/) は無声化され、それぞれ/p/, /t/と発音される。さらに、すべての破裂音は内破音で発音される。すなわち、末尾の /p/, /t/, /k/ の音は、それぞれ [p̚]、[t̚]、[k̚] と発音される。

子音文字のうち、使用されなくなった ฃ と・ฅ を除く6種類 (ฉ ผ ฝ ห อ ฮ) は使用することができず、残りの36種類は次のようにグループ化される。

子音クラスタ

タイ語では、単語内の各音節は独立して発音されるため、隣接する音節 (=heterosyllabic) の子音はクラスターとして発音されことがない。タイ語には、同音節の子音クラスタや母音連続など、音節構造を記述できる特定の音素配列パターンがある。主要なタイ語の単語(借用語を除く語彙)には二重子音のみ発生し、その組み合わせは11種類ある。

- /kr/ (กร), /kl/ (กล), /kw/ (กว)

- /kʰr/ (ขร, คร), /kʰl/ (ขล, คล), /kʰw/ (ขว, คว)

- /pr/ (ปร), /pl/ (ปล)

- /pʰr/ (พร), /pʰl/ (ผล, พล)

- /tr/ (ตร)

อินทรา (/ʔīn.tʰrāː/, サンスクリットの”indrā”に由来) の/tʰr/ (ทร)や、ฟรี (/frīː/, 英語の”free”に由来) の/fr/ (ฟร) など、外来語では子音クラスタの種類が増加する。子音クラスタは/r/, /l/, /w/のいずれかを第2子音とし、1つの音節に2つ以上出現せず、頭子音にのみに現れる。

母音

タイ語の母音核は以下の表に示される通りである。各枠の上部は国際音声記号、その下にはタイ文字の綴りを示す。ダッシュ (–) は、母音が発音される最初の子音字の位置を示す。2番目のダッシュは、最後の子音が続くことを示す。

各母音の音質は長母音・短母音のペアで出現する。これらはタイ語で異なる単語を形成する独立した音素である[9]。

長母音・短母音のペアは以下の通り。

タイ語には広母音化、狭母音化それぞれで二重母音も有しており、Tingsabadh & Abramson (1993)はこれを/Vj/, /Vw/と分析している。声調を判断する目的から、下記リストの内アスタリスク(*)でマークされたものは長母音として分類されることがある。

加えて三重母音も3種類存在する。こちらも声調を判断する目的から、アスタリスク(*)の付いたものは長母音として分類されることがある。

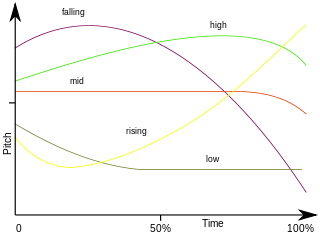

声調

標準タイ語の 5 つの音調は音節'/naː/'で発音される。

平声、低声、下声、高声、上声の 5 つの声調を区別する。古い文献ではそれぞれrectus, gravis, circumflexus, altus, and demissusと表現されていることもある[10]。右の表は、IPAにおける音素とその音声的実現の両方の例を示している。Moren & Zsiga (2006)[11]、およびZsiga & Nitisaroj (2007)[12]では、はタイ語の音調実現の音声的および音韻的分析を提供している。

注記:

- 5段階の音価:中声[33]、低声[21]、下声[41]、高声[45]、上声[214]。伝統的に、高声は[44]または[45]として記録されていた。古い世代はこのように発音するが、若者の間では高声が[334]に変化しつつある[13][14]。

- 声調の通時的変化については、Pittayaporn (2007)を参照のこと[15]。

- 5つの声調を完全に区別するのは、いわゆる「生きた音節」(live syllables, 定訳を知らない)と呼ばれる、長母音または短母音+流音(/m/, /n/, /ŋ/, /j/, /w/)で終わる音節のみである。

- 「死んだ音節」(dead syllables, 定訳を知らない)、すなわち破裂音(/p/, /t/, /k/)もしくは短母音+流音以外で終わる音節は、3種類の声調=低声、高声、下声のみ区別する。短母音で終わると分析される音節は(特にゆっくり発話する場合)音節末に声門閉鎖音を伴う可能性があるため、すべての「死んだ音節」は音韻的に抑止化されており、抑止化により声調パターンは「生きた音節」に比べて少ない。

非抑止音節 (Unchecked syllables)

抑止音節 (Checked syllables)

英語からの借用語など音節末が閉鎖音で終わる場合、長母音の場合は高声で、短母音の場合は下声となる。

Remove ads

文字

→詳細は「タイ文字」を参照

タイ語の文字は、インド系の表音文字を用い、左から右へ横書きする。基本的にタイ語で文字とは子音字のことを指し、子音字は42文字存在する。この子音字の上下左右に母音を表す母音符号を付け、子音字と母音符号の組み合わせで発音を表記する。さらに、声調のパターンを表す声調記号を子音字の上に付ける。タイ語で文章を書く際は、英語のように単語のわかち書きはせず、全てつなげて書くこととなる。また必要に応じて適当なところで間隔を空ける。

ก(k- / -k) ข(kh- / -k) ค(kh- / -k) ฆ(kh- / -k) ง(ŋ- / - ŋ) จ(c- / -t) ฉ(ch- / -t) ช(ch- / -t) ซ(s- ) ฌ(ch- / -t) ญ(y- / -n) ฎ(d- / -t) ฏ(t- / -t) ฐ(th- / -t) ฑ(th- / -t) ฒ(th- / -t) ณ(n- / -n) ด(d- / -t) ต(t- / -t) ถ(th- / -t) ท(th- / -t) ธ(th- / -t) น(n- / -n) บ(b- / -p) ป(p- / -p) ผ(ph- / -p) ฝ(f- ) พ(ph- / -p) ฟ(f- / -p) ภ(ph- / p) ม(m- / -m) ย(y- / -i) ร(r- / -n) ล(l- / -n) (w- / -u) ศ(s- / -t) ษ(s- / -t) ส(s- / -t) ห(h- ) ฬ(l- / -n) อ(ʔ- / -ɔɔ) ฮ(h- )

また、子音字には「高子音字」「中子音字」「低子音字」の3種類の区別がある。この子音字の種類は、それを頭子音とする語や音節の声調を決定する重要な要素となる。

中子音字:ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

高子音字:ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

低子音字:ค ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

Remove ads

挨拶

「こんにちは」に当たる言語として、สวัสดี(サワッディー)などがある。この他時間によって「アルン・サワット(お早う)」などがあるが、ハリウッド映画の俳優の台詞で「Good morning」、「Good night」の訳語として使われるのが普通で、日常会話には出てこない。ちなみに、この語は近代になってから、サンスクリット語の「スワスティ(swasti、吉祥、の意。)」をもじって作った人造語で、タイのみで使われるため、諸外国のタイ諸語が使用される地域(ラオスなど)では使われない。

「さようなら」に当たる言葉も、通常は(サワッディー)でよい。ただし、あまり会わないことが予想される相手、あるいは旅行に出る相手などには「Good luck」の訳語であるโชคดี(チョークディー)がよく使われる。子供の間では「バイバイ」が使われる。

「おやすみ」はタイ人は言う習慣が無かったが、近年[いつ?]「Good night.」の訳語としてราตรีสวัสดิ์(ラートリー・サワット)を使う機会が増えた。また恋人同士などでは、「Sweet dream.」の訳語ฝันดี(ファン・ディー)が使われることもある。

「有難う」は、「Thank you.」の訳語ขอบคุณ(コープ・クン)が使われる。明らかな目下に対してはขอบใจ(コープ・チャイ)が使われることがある。また(コープ・チャイ)は、イーサーン語、ラオス語においては(コープ・クン)と同意である。

「ごめんなさい」は「Sorry.」の訳語ขอโทษ(コートート)が使われる。

目上の人に話す場合など丁寧さを表現する際、男性ならครับ(クラップ、カップ(二重子音のために「カップ」と聞こえるが、KとRとを瞬間的に発音するのが正しい))、女性ならค่ะ(カー)を付ける。目上の人や偉い人に対してこれを付けないとぶっきらぼうな物言いに聞こえる。

Remove ads

文法

修飾語が後置修飾になる以外は、中国語と非常によく似た性格を持つ。実は上代中国語も同じ修飾語後置を屡々行った。例えば「帝堯」は「堯の帝」、「草芥」は「芥の草」という意味になる。また、「車一乗、馬二匹」と数えることもあった。そしてタイ語では形容詞と動詞との間の違いが曖昧でどちらも他の語を伴わずに助動詞を伴うことができ、他の語を伴わずに名詞を修飾することができる。また、動詞・形容詞は他の語を伴うこともあるが、基本的にはそのまま名詞として扱うことができる。また名詞も修飾語として、他の語を伴うこともあるが、基本的にはそのまま利用できる。語彙が中国語と同じく少ないので熟語が多い。

「学校へ行ってくる(ไปโรงเรียนมา)」、「本を持っていく(เอาหนังสือไป)」など、「来る」、「行く」を表す助動詞的な語を付けてニュアンスを変える、ヨーロッパ言語にはあまりない手法がよく見られる。時制にはあまり厳しくなく、แล้วで完了、ได้で過去、จะで未来を表すが、あまり気にせずに使われる。

構文として

- (時間を表す語)+主語(+形容詞)(+助動詞 A 群)+動詞(+副詞的な語)+目的語(+助動詞的な語)(+助動詞 B 群)(+時間を表す語)

- 助動詞 A 群 → จะ, กำลัง, ต้อง, ได้,(過去)など。

- 助動詞 B 群 → แล้ว, ได้(可能)など。

- (例)วันนี้ฉันได้อ่านหนังสือมาดีแล้ว → 今日、私はよく(きちんと)本を読んで(勉強して)きた。

が一般的である。主語は省略されることもある。上の構文の括弧内は、必要に応じて加えられる。形容詞が動詞にも名詞にもなりうるため、語順は絶対的だが、倒置表現もよく使われる。

一方、

- (例)ฉันขาหัก → 私は足が折れた(骨折した)。

のように主語と述語における述語部がさらに主語と述語に分かれるような、中国語や日本語には見られるがヨーロッパ言語にはない構文もある。

Remove ads

声調

タイ語の声調は5つである。子音と母音が同じでも声調が違うと意味が違う。例えば、同じくmaaでも平声のมา(来る)、高声のม้า(馬)、上声のหมา(犬)の3つの単語がある[16]。

各声調のタイ語名は、1から4までの数値を表す単語をあてており中間の位置の音程だけは数値を当てず、スィアン・サーマン(日本語訳は「普通の声」)と呼ばれる。日本人向けのタイ語教本の多くは、タイ語の声調名を無視して独自に各声調に1から5までの数値を当てていることが多いが、その番号の振り方は統一されていない。

タイ文字には声調記号があるが、それは声調の種類を直接あらわすものではなく、

- 記号の有無

- 頭子音の文字が中子音字・高子音字・低子音字のいずれであるか

- 平音節(長母音か二重母音、あるいは末子音 ม -m、น -n、ง -ŋ、ย -i、ว -o のどれかで終わる音節)か促音節(短母音か末子音 ก -k、บ -p、ด -t のどれかで終わる音節)か

- 促音節の場合は母音の長短

などによって声調は変わる[17]。

タイ文字から声調を割り出すルールは複雑で例外などもあり、何が正解なのかはっきり定義されていないため、タイ文字から声調を求めることは難しい(基本ルールを用いて声調を割り出すことは可能)。タイ人から見て外国人向けのタイ語教本には声調記号付きの発音記号が載っているものがあるが、声調に対する考えが違うため、各教本間で声調は統一されていない。以下がタイ語の各声調である。

- スィアン・サーマン 平声(直訳:普通の声) เสียงสามัญ [sǐaŋ sǎa man]

- スィアン・エーク 低声(直訳:一声) เสียงเอก [sǐaŋ èek]

- スィアン・トー 下声(直訳:二声) เสียงโท [sǐaŋ tʰoo]

- スィアン・ティー 高声(直訳:三声) เสียงตรี [sǐaŋ trii]

- スィアン・チャッタワー 上声(直訳:四声) เสียงจัตวา [sǐaŋ càt ta waa]

4つの声調記号(ハイフンは頭子音字)

| -่ | 第一声調記号 (mái èek) | 例:อ่น ฉิ่ง คลื่น |

| -้ | 第二声調記号 (mái thoo) | 例:ต้ม ส้ม ครั้ง |

| -๊ | 第三声調記号 (mái trii) | 例:โต๊ะ ปั๊ม แก๊ง |

| -๋ | 第四声調記号 (mái càttawaa) | 例:แก๋ แจ๋ว |

Remove ads

タイ語のコンピュータ処理

タイ文字の記述方法が複雑であるため、タイ語では複雑なコンピュータ処理を必要とする。

タイ文字は子音と母音に分かれた表音文字であるが、母音の位置が子音に対して上下左右の四方向あり、上部に記号を複数、縦方向に書くこともある。縦方向にも母音と記号が伸びるため、正しくタイ文字を表示させるには上下に十分なスペースが必要である。上下方向に十分なスペースをとるにはラテン文字や漢字などの文字の二行から三行分が必要であるが、文章によっては必ずしも上下方向に文字が伸びるとも限らず、伸びても一部の文字だけである。最初は上下方向に少ない領域を取り、上下方向に伸びた場合、上下の領域が広がるという処理をしているアプリケーションもあるが、こういう複雑な処理をしているアプリケーションは少ない。そのため、コンピュータの表示では上部または下部が欠けて見えない場合がある。

IE, Mozilla, Firefoxなどのウェブブラウザの一行入力欄でも、タイ文字の下部が欠けて見えないなどの問題が起こる。キーボード入力は、直接その文字に対応するキーを打つ方式をとっているが、文字数が多くシフトキーを多用するため慣れるのには時間がかかる。

上下にも文字が伸びるため、内部表現における順序の統一やカーソル位置の処理も難しい。上下に複数の母音・声調等の記号が伸びる場合、打つ順番が違うと、表示上は同じになるにもかかわらず内部表現上でのコードの配列順序が異なることがある。この場合、同じ単語・同じ表示であるのに内部表現が異なるため、カーソルがユーザの意図と異なる動きをしたり、検索や置換などの処理が困難になる場合がある。最近では子音、母音、その他補助記号が順序通りに並べられないと正しく表示されないようになっているプログラムもあるが、すべてのプログラムで統一されているわけではない。このようにタイ語はコンピューター処理では発展途上である。文字に似た共通点のあるラオス語、カンボジア語も、同様の問題を持っている。

またタイ文字は単語と単語の間にスペースを入れないために、自動的に単語の終わりで改行させること(ワードラップ)が困難である。文章作成ソフトウェアでは、辞書を用いたり文法解析を行ってワードラップを行っている。より簡易的にはZero-width spaceという制御文字 (U+200B) を単語間に入れておく方法も用いられる。

なお、Unicode以前から、タイ工業規格の文字コードTIS-620が広く使われてきた。これをサポートする代表的なタイ語ワードプロセッサソフトとしてチュラーロンコーン大学で開発されたCU-Writerがあり、Microsoft Office登場以前にはもっともよく使われていたワープロソフトであった。

脚注

参考文献

辞書

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads