釈迦

紀元前の北インドの人物、仏教の開祖 ウィキペディアから

釈迦(しゃか、旧字体:釋迦、サンスクリット: शाक्यमुनि、Śākyamuni)は、北インド[5]の人物で、仏教の開祖。ただし、存命していた時代については後述の通り紀元前7世紀、紀元前6世紀、紀元前5世紀など複数の説があり、正確な生没年は分かっていない。

| 釈迦 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 中国語 | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 繁体字 | 釋迦牟尼 | ||||||||||||||||||||

| 簡体字 | 释迦牟尼 | ||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 朝鮮語 | |||||||||||||||||||||

| ハングル | 석가모니 | ||||||||||||||||||||

| 漢字 | 釋迦牟尼 | ||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| ベトナム語 | |||||||||||||||||||||

| クオック・グー | Tất-đạt-đa Cồ-đàm | ||||||||||||||||||||

| チュノム | 悉達多瞿曇 | ||||||||||||||||||||

| タイ語 | |||||||||||||||||||||

| タイ語 | พระโคตมพุทธเจ้า | ||||||||||||||||||||

| RTGS | Phra Khotama Phuttha Chao | ||||||||||||||||||||

| インドネシア語 | |||||||||||||||||||||

| インドネシア語 | Siddhartha Gautama | ||||||||||||||||||||

| ビルマ語 | |||||||||||||||||||||

| ビルマ語 | ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ | ||||||||||||||||||||

| ヒンディー語 | |||||||||||||||||||||

| ヒンディー語 | गौतम बुद्ध | ||||||||||||||||||||

姓名はサンスクリット語の発音に基づいた表記ではガウタマ・シッダールタ(梵: गौतम सिद्धार्थ Gautama Siddhārtha[6][7])、パーリ語の発音に基づいてゴータマ・シッダッタ[8](巴: Gotama Siddhattha)とも表記される。漢訳では瞿曇悉達多(くどんしっだった)である[7][注釈 1]。

仏舎利と言われる遺骨は真身舎利、真正仏舎利として今も祀られ、信仰を集めている。

名前と呼称

要約

視点

「釈迦」

シャーキヤ(梵: शाक्य Śākya)は、釈迦の出身部族であるシャーキヤ族[6]またはその領国である、シャーキヤ国を指す名称である。「釈迦」はシャーキヤを音写[6]したものであり、旧字体では釋迦である[9]。

シャーキヤムニ(梵: शाक्यमुनि Śākyamuni)はサンスクリットで「シャーキヤ族の聖者」という意味の尊称であり、これを音写した釈迦牟尼/釈迦牟尼仏(しゃかむに/〃ぶつ)[10]を省略して「釈迦」と呼ばれるようになった[6]。天台宗や、臨済宗をはじめとする禅宗などで多く唱えられる念仏である「南無釈迦牟尼仏」も南無は「あなたにおまかせする」という意であるため「釈迦牟尼仏にすべてお任せします」という意味である[11][出典無効][12][出典無効]。

姓名

パーリ仏典では、釈迦の父方の従兄弟・アーナンダもゴータマと呼ばれており、釈迦の母のマーヤーと母方の叔母で養母のマハー・プラジャーパティーはゴータマの女性形であるゴータミー(巴: Gotamī)と呼ばれている[13][14][15]。

→「アタルヴァ・ヴェーダ § アーンギラサ族」も参照

ガウタマ(ゴートラ)はアーンギラサ族(巴: aṅgīrasa)のリシのガウタマの後裔を意味する姓であり、この姓を持つ一族はバラモンである。クシャトリアのシャーキャ族である釈迦の姓がガウタマであることは不自然であり、先祖が養子だったとする説などがある[16]。

名のシッダールタは、古い仏典に言及が無いこと、意味が「目的を達成した人」と出来過ぎていることから、後世に付けられた名前とする説がある[17][18]。

尊称・敬称・異名

ブッダ(梵: बुद्ध buddha)は、「目覚める」を意味するブドゥ(梵: बुध् budh)に由来し、「目覚めた人」という意味である[8][注釈 2]。もともとインドの宗教一般において、すぐれた修行者や聖者に対する呼称であったが、仏教で用いられ釈迦の尊称となった[19]。このため、ゴータマ・ブッダ[8]ともいう。漢訳の音写は仏陀、旧字体では佛陀であり、意訳は覚者である。仏陀の略称が仏であり、「仏教」や「仏像」などの用語はこの尊称に由来する[20]。「仏陀」の発音については「ぶっ-だ」の他に「ぶつ-だ」とも読まれる。

釈迦の異名は多くあるが、その中でも十号がよく知られている[21]。

タターガタ(梵: तथागत tathāgata)は、「そのように来た者」または「そのように行った者」[22]を意味する釈迦の尊称である。音写は多陀阿伽度、意訳は如来であり[23][24]、釈迦如来ともいう。また、バガヴァント(梵: भगवन्त् Bhagavant)は、世の中で最も尊い者を意味する釈迦の尊称であり[25]、音写は婆伽婆もしくは薄伽梵、漢訳は世尊である[25]。

仏教では、釈迦牟尼仏[26][27]、釈迦牟尼如来[26]、釈迦牟尼世尊[28]としたり、またそれらを省略して、釈尊[7]、牟尼[29]、釈迦尊、仏様、お釈迦様と呼ぶ。

生涯

要約

視点

釈迦について同時代の一次史料は乏しく、人種さえ不明である。

釈迦の死後に成立した経典が伝える釈迦の生涯いわゆる仏伝は、説話的な色彩が濃いうえに、後世の信仰や教義を釈迦の生涯と結びつけようとする傾向があるため、実在の人物としての釈迦の生涯を知る上では注意して取り扱わなければならない。

例えば、近年の研究では仏教の修行法や教義は釈迦の死後に、

- 最古層経典:修行法はほぼ「戒」や「定」や「慧」に該当する内容で占められる。

- 古層経典:新たな修行法もみられるようになる。その代表的な修行法が七種の修行法(三十七道品)である。中でも「五根」が最も早くみられ、続いて「八正道(八聖道)」が「四諦(四聖諦)」と一体で説かれる。

- 新層経典:新たに「四念処」「四正勤」「四神足」「五力」「七覚支」という修行法が説かれる。

と段階的に発展してきた(並川2023a[30],p.14)。ところが、仏伝では釈迦は「初転法輪」の段階で(後年成立したはずの)四諦や八正道を説いたとしている。

本項の以下の記述は、伝統仏教の信仰的説話(後世の創作)の内容を含むものである。

四住期

釈迦族の王族として生まれた釈迦は、あとつぎの男子をもうけたあと、29歳で王族の地位を捨て、林間で修行し、悟りを開き、布教の旅に出て、遊行の身のまま世を去った。古代インドの人生の理想「四住期」(梵: āśrama)の考えかたにのっとった人生であった。

誕生から青年期

釈迦の父であるガウタマ氏のシュッドーダナは、コーサラ国の属国であるシャーキヤのラージャで、母は隣国コーリヤの執政アヌシャーキャの娘マーヤーである[31]。マーヤーは、出産のための里帰りの途上、カピラヴァストゥ郊外のルンビニで子を産んだ[7][注釈 3]。この誕生に関して、釈迦はマーヤーの右脇から生まれ出て7歩あゆみ、右手を上に、左手を下に向けて、『天上天下唯我独尊』と言った(八正成道(はっしょうじょうどう)のうち降誕もしくは出胎)と物語られている[32]。マーヤーは出産した7日後に死んだ[33]。この子はシッダールタと名付けられた[31]。シャーキャの都カピラヴァストゥにて、シッダールタはマーヤーの妹マハープラージャーパティによって育てられた[7][31][注釈 4]。

シッダールタはシュッドーダナらの期待を一身に集め、二つの専用宮殿や贅沢な衣服・世話係・教師などを与えられ、教養と体力を身につけるが[要出典]、「教えることが無くなりました」と教師が辞任を申し出たという話があるほど聡明であったと言われている[34]。16歳または19歳で母方の従妹の[要出典]ヤショーダラーと結婚し、跡継ぎ息子としてラーフラをもうけた[7]。

出家

当時のインドでは沙門といった修行者が出現し、後にジャイナ教の始祖となったマハーヴィーラを輩出するニガンタ派をはじめとして、順世派などのヴェーダの権威を認めないナースティカが、アーリア人による伝統的価値観とは異なる新思想運動を展開していた[35]。

→「インド哲学」および「アースティカとナースティカ」も参照

釈迦が出家を志すに至る過程を説明する伝説に、四門出遊の故事がある[7]。釈迦が初めてカピラヴァストゥ城から外出したとき、最初の外出では老人に会い、2回目の外出では病人に会い、3回目の外出では死者に会い、この身には老いも病も死もある、との避けられない苦しみを感じた(四苦)[36]。4回目の外出では一人の沙門に出会い、老いと病と死にとらわれない違った生き方を知り、出家の意志を持つようになった[37]。

| 「 | なぜ私は、みずから生の法(ダルマ)を有する者でありながら生まれるものを求め、みずから老の法を有する者でありながら老いるものを求め、みずから病の法を有する者でありながら病めるものを求め、みずから死の法を有する者でありながら死ぬものを求め、みずから憂の法を有する者でありながら憂いを求め、 みずから煩悩の法を有する者でありながら煩悩を求めているのだろうかと。[38][39] | 」 |

シッダールタは王族としての安逸な生活に飽き足らず、また人生の無常や苦を痛感し、人生の真実を追求しようと志して29歳で出家した[7][39]。ラーフラが産まれて間もない頃、深夜にシッダールタは王城を抜け出した[7]。当時の大国であったマガダ国のラージャグリハを訪れ、ビンビサーラ王に出家を思いとどまるよう勧められたがこれを断った[7]。また、バッカバ仙人を訪れ、その苦行を観察するも、バッカバは死後に天上に生まれ変わることを最終的な目標としていたので、天上界の幸いも尽きればまた六道に輪廻すると悟った[40]。シッダールタは、次に教えを受けたアーラーラ・カーラーマの境地(無所有処定)およびウッダカラーマ・プッタの境地(非想非非想処定)と同じ境地に達したが、これらを究極の境地として満足することはできず[7]、またこれらでは人の煩悩を救ったり真の悟りを得ることはできないと覚った。この三人の師はシッダールタの優れた資質を知って後継者としたいと願ったが、シッダールタはこれらのすべては悟りを得る道ではないとして辞し、彼らのもとを去った[41][40][7][42]。

そしてウルヴェーラーの林へ入ると、父のシュッドーダナは、シッダールタの警護も兼ねて五人の沙門(のちの五比丘)を同行させた。その後6年の間に様々な苦行を行った[7][42]。断食修行でわずかな水と豆類などで何日も過ごした[41]。断食修行によりシッダールダの心身は消耗し、骨と皮のみのやせ細った肉体となっていた[41]。

| 「 |

私はこれらの辛い苦行によっても、人法を超えた聖なる智見殊勝を証得しなかった。菩提のためには、別の道があるのではないだろうか。[41] |

」 |

しかしスジャーターの施しを得たことで(乳粥供養)、過度の快楽が不適切であるのと同様に、極端な苦行も不適切であると悟ってシッダールタは苦行をやめた(苦行放棄)[7][41]。その際、五人の沙門はシッダールタを堕落者と誹り[41][7][42]、彼をおいてワーラーナシーのサールナートへ[要出典]去った[7]。

悟り

35歳のシッダールタは、ガヤー(現在のガヤー県内)の近くを流れるナイランジャナー川で沐浴したあと、村娘のスジャーターから乳糜の布施を受け[9][7]、体力を回復してピッパラ樹の下に坐して瞑想に入り、悟りに達して仏陀となったとされる(成道)[7][注釈 5]。

| 「 |

解脱したとき、「解脱した」という智が生じました。 |

」 |

この後、7日目まで釈迦はそこに座わったまま動かずに悟りの楽しみを味わい、さらに縁起と十二因縁を悟ったといわれる。8日目に尼抱盧陀樹(ニグローダじゅ)の下に行き7日間、さらに羅闍耶多那樹(ラージャヤタナじゅ)の下で7日間、座って解脱の楽しみを味わった。22日目になり再び尼抱盧陀樹の下に戻り、悟りの内容を世間の人々に語り伝えるべきかどうかを考えた[43]。その結果、この真理は世間の常識に逆行するものであり、「法を説いても世間の人々は悟りの境地を知ることはできないだろうから、語ったところで徒労に終わるだけだろう」との結論に至った[44][38][41]。

ところが梵天サハンパティが現れ、衆生に説くよう繰り返し強く請われたとされる(梵天勧請)[41][38][44]。3度の勧請の末[44]、釈迦は世の中には煩悩の汚れも少ない者もいるだろうから、そういった者たちについては教えを説けば理解できるだろうとして開教を決意した[38][注釈 6]。

釈迦はまず、修行時代のかつての師匠のアーラーラ・カーラーマとウッダカ・ラーマプッタに教えを説こうとしたが、二人はすでに死去していたことを知ると[46][42]、ともに苦行をしていた五人の沙門(五比丘)に説くことにした[46][42]。

ワーラーナシーのサールナートに着くと、釈迦は五人の沙門に対して中道、四諦と八正道を説いた(初転法輪)[46][7][44][42]。五人は、当初はシッダールタは苦行を止めたとして蔑んでいたが[46][42]、説法を聞くうちに解脱した[46][7]。最初の阿羅漢はコンダンニャであった[46][44]。法を説き終えた結果、世界には6人の阿羅漢が存在した[46]。

教化と伝道

釈迦はワーラーナシーの長者ヤシャスやカピラヴァストゥのプルナらを教化した。その後、ウルヴェーラ・カッサパ、ナディー・カッサパ、ガヤー・カッサパの3人(三迦葉)は釈迦の神通力を目の当たりにして改宗した[47]。当時、この3人はそれぞれがアグニを信仰する数百名からなる教団を率いていたため、信徒ごと吸収した仏教教団は1000人を超える大きな勢力になった。

釈迦はマガダ国の都ラージャグリハに行く途中、ガヤー山頂で町を見下ろして「一切は燃えている。煩悩の炎によって汝自身も汝らの世界も燃えさかっている」と言い、煩悩の吹き消された状態としての涅槃を求めることを教えた。

釈迦がラージャグリハに行くと、マガダ国の王ビンビサーラも仏教に帰依し、ビンビサーラは竹林精舎を教団に寄進した[47]。このころシャーリプトラ、マウドゥガリヤーヤナ、倶絺羅、マハー・カッサパらが改宗した。

以上がおおよそ釈迦成道後の2年ないし4年間の状態であったと思われる。この間は大体、ラージャグリハを中心としての伝道生活が行なわれていた。すなわち、マガダ国の群臣や村長や家長、それ以外にバラモンやジャイナ教の信者がだんだんと帰依した。このようにして教団の構成員は徐々に増加し、ここに教団の秩序を保つため、様々な戒律が設けられるようになった。

これより後、最後の1年間まで釈迦がどのように伝道生活を送ったかは充分には明らかではない。経典をたどると、故国カピラヴァストゥの訪問によって、釈迦族の王子や子弟たちである、ラーフラ、アーナンダ、アニルッダ、デーヴァダッタ 、またシュードラの出身であるウパーリが先んじて弟子となり、諸王子を差し置いてその上首となるなど、釈迦族から仏弟子となる者が続出した。またコーサラ国を訪ね、ガンジス河を遡って西方地域へも足を延ばした。たとえばクル国のカンマーサダンマ (kammāsadamma) や、ヴァンサ国のコーサンビーなどである。成道後14年目の安居はコーサラ国のシュラーヴァスティーの祇園精舎で開かれた。

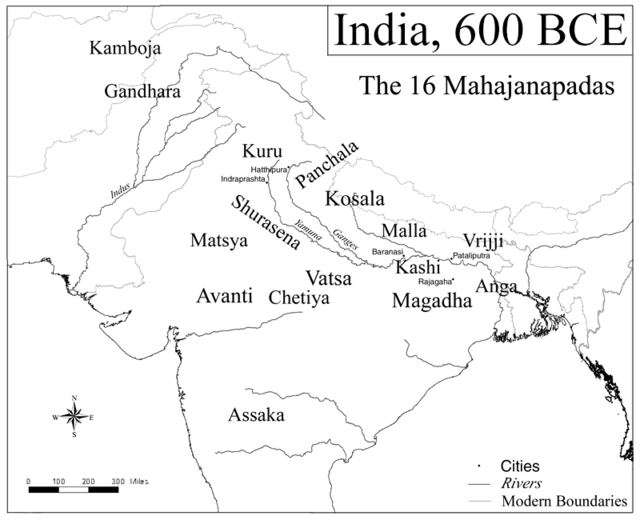

このように釈迦が教化・伝道した地域をみると、ほとんどガンジス中流地域を包んでいる。アンガ (aṅga)、マガダ (magadha)、ヴァッジ (vajji)、マトゥラー (mathurā)、コーサラ (kosala)、クル (kuru)、パンチャーラー (pañcālā)、ヴァンサ (vaṃsa) などの諸国に及んでいる。

死までの1年間

| 「 | アーナンダよ。わたしはもう老い朽ち、齢をかさね老衰し、人生の旅路を通り過ぎ、老齢に達した。わが齢は八十となった。たとえば古ぼけた荷車が革紐の助けによってやっと動いて行くように、恐らくわたしの身体も革紐の助けによってもっているのだ。[48] | 」 |

最晩年の記録

釈迦の伝記の中で今日まで最も克明に記録として残されているのは、死ぬ前の1年間の事歴である。漢訳の『長阿含経』の中の「遊行経」とそれらの異訳、またパーリ所伝の『大般涅槃経』などの記録である。

シャーキャ国の滅亡

涅槃の前年の雨期は舎衛国の祇園精舎で安居が開かれた。釈迦最後の伝道はラージャグリハの竹林精舎から始められたといわれている。

プラセーナジットの王子ヴィドゥーダバが挙兵して王位を簒奪した。そこでプラセーナジットは、やむなく王女が嫁していたマガダ国のアジャータシャトルを頼って向かったが、城門に達する直前に死んだ。

ヴィドゥーダバは即位後、即座にカピラヴァストゥの攻略に向かった。この時、釈迦はまだカピラヴァストゥに残っていた。釈迦は、故国を急襲する軍を、道筋の樹下に座って三度阻止したが、宿因の止め難きを覚り、四度目にしてついにカピラヴァストゥは攻略された。 その後、このヴィドゥーダバも河で戦勝の宴の最中に洪水または落雷によって死んだ。

釈迦はカピラヴァストゥから南下してラージャグリハに着き、しばらく留まった。

自灯明・法灯明

釈迦は多くの弟子を従え、ラージャグリハから最後の旅に出た。アンバラッティカ(巴: ambalaṭṭhika)へ、ナーランダを通ってパータリ村(後のパータリプトラ)に着いた。ここで釈迦は破戒の損失と持戒の利益とを説いた。

パータリプトラを後にして、増水していたガンジス河を渡り、コーティ村に着いた。 次に釈迦は、ナーディカ村を訪れた。ここで亡くなった人々の運命について、アーナンダの質問に答えながら、人々に、三悪趣が滅し預流果の境地に至ったか否かを知る基準となるものとして法の鏡の説法をする。次にヴァイシャーリーに着いた。ここはヴァッジ国の首都であり、アンバパーリーという遊女が所有するマンゴー林に滞在し、四念処や三学を説いた。やがてここを去ってベールヴァ(Beluva)村に進み、ここで最後の雨期を過ごすことになる。釈迦はここでアーナンダなどとともに安居に入り、他の弟子たちはそれぞれ縁故を求めて安居に入った。

この時、釈迦は死に瀕するような大病にかかった。しかし、雨期の終わる頃には気力を回復した。この時、アーナンダは釈迦の病の治ったことを喜んだ後、「師が比丘僧伽のことについて何かを遺言しないうちは亡くなるはずはないと、心を安らかに持つことができました」と言った。これについて釈迦は、

| 「 | 比丘僧伽は私に何を期待するのか。私はすでに内外の区別もなく、ことごとく法を説いた。アーナンダよ、如来の教法には、(弟子に何かを隠すというような)教師の握り拳(ācariyamuṭṭhi、秘密の奥義)はない。[49] | 」 |

と説き、すべての教えはすでに弟子たちに語られたことを示した。

| 「 | アーナンダよ、汝らは、自(みずか)らを灯明とし、自らをより処として、他のもの(añña)をより処とせず、法を灯明とし、法をより処として、他のものをより処とすることのないように[49] | 」 |

と訓戒し、また、「自らを灯明とすこと・法を灯明とすること」とは具体的にどういうことかについて、

| 「 | ではアーナンダよ、比丘が自らを灯明とし…法を灯明として…(自灯明・法灯明)ということはどのようなことか?阿難よ、ここに比丘は、身体について…感覚について…心について…諸法について…(それらを)観察し(anupassī)、熱心につとめ(ātāpī)、明確に理解し(sampajāno)、よく気をつけていて(satimā)、世界における欲と憂いを捨て去るべきである。[49] | 」 |

| 「 | アーナンダよ、このようにして、比丘は自らを灯明とし、自らをより処として、他のものをより処とせず、法を灯明とし、法をより処として、他のものをより処とせずにいるのである[49] | 」 |

として、いわゆる四念処(四念住)の修行を実践するように説いた。

これが有名な「自灯明・法灯明」の教えである。

入滅

→詳細は「仏滅」を参照

やがて雨期も終わって、釈迦は、ヴァイシャーリーへ托鉢に戻ると、アーナンダを促して、チャーパーラ廟へ向かった。永年しばしば訪れたウデーナ廟、ゴータマカ廟、サッタンバ廟、バフプッタ廟、サーランダダ廟などを訪ね、チャーパーラ霊場に着くと、ここで聖者の教えと神通力について説いた[50]。

托鉢を終わって、釈迦は、これが「如来のヴァイシャーリーの見納めである」と言い、バンダ村 (bhandagāma) に移り四諦を説き、さらにハッティ村 (hatthigāma)、アンバ村 (ambagāma)、ジャンブ村 (jāmbugāma)、ボーガ市 (bhoganagara)を経てパーヴァー (pāvā) に着いた。ここで四大教法を説き、仏説が何であるかを明らかにし、戒定慧の三学を説いた。

釈迦は、ここで鍛冶屋のチュンダのために法を説き供養を受けたが、激しい腹痛を訴えるようになった。カクッター河で沐浴して、最後の歩みをマッラ国のクシナガラに向け、その近くのヒランニャバッティ河のほとりに行き、サーラの林に横たわり、そこで死んだ。80歳没。

| 「 |

悲しむなかれ。嘆くなかれ。アーナンダよ、私は説いていたではないか。最愛で、いとしいすべてのものたちは、別れ離ればなれになり、別々になる存在ではないかと。[51][52] |

」 |

| 「 | 」 |

仏教では死を入滅、釈迦の入滅を仏滅と言う。腹痛の原因はスーカラマッタヴァという料理で、豚肉、あるいは豚が探すトリュフのようなキノコであったという説もあるが定かではない。

死後

→「仏舎利」も参照

釈迦の死後、その遺骸はマッラ族の手によって火葬された。当時、釈迦に帰依していた八大国の王たちは、釈迦の遺骨(仏舎利)を得ようとマッラ族に遺骨の分与を乞うたが、これを拒否された。そのため、遺骨の分配について争いが起きたが、ドーナ(dona、香姓。独楼那、徒盧那とも[53])というバラモンの調停を得て舎利は八分され、遅れて来たマウリヤ族の代表は灰を得て灰塔を建てた。

その八大国とは、

- クシナーラーのマッラ族

- マガダ国のアジャタシャトゥル王

- ベーシャーリーのリッチャビ族

- カピラヴァストゥのシャーキャ族

- アッラカッパのプリ族

- ラーマ村のコーリャ族

- ヴェータデーバのバラモン

- バーヴァーのマッラ族

である。

生涯についての歴史学的検証

要約

視点

釈迦の生涯に関しては、釈迦と同時代の原資料の確定が困難で、一時期はその史的存在さえも疑われたことがあった。

阿含経典群のうち、いずれが古層であるかについて、中村元はパーリ仏典の『スッタニパータ』の韻文部分が恐らく最も成立が古いとし[54]、日本の学会では大筋においてこの説を踏襲している。

文献

釈迦の生涯を伝える経典

注:以下〔大正〕とは、大正新脩大蔵経のことで、続く数字は巻数とページ数である。

- 修行本起経 〔大正・3・461〕

- 瑞応本起経 〔大正・3・472〕 - これらは錠光仏の物語から三迦葉が釈尊に帰依するところまでの伝記を記している。

- 過去現在因果経 〔大正・3・620〕 - 普光如来の物語をはじめとして舎利弗、目連の帰仏までの伝記。

- 中本起経 〔大正・4・147〕 - 成道から晩年までの後半生について説く。

- 仏説衆許摩房帝経 〔大正・3・932〕

- 仏本行集経 〔大正・3・655〕 - これらは仏弟子の因縁などを述べ、仏伝としては成道後の母国の教化まで。

- 十二遊経 〔大正・4・146〕 - 成道後十二年間の伝記。

- 方広大荘厳経(普曜経) - これらは大乗の仏伝としての特徴をもっている[要出典]。

- 仏所行讃 〔大正・4・1〕(梵:Buddha-carita) 馬鳴著

- マハーヴァストゥ

- 遊行経 『長阿含経』中

- 仏般泥洹経 白法祖訳

- 大般涅槃経 法賢訳 - 以上3件は、釈尊入滅前後の事情を述べたもの。

- 『自説経(ウダーナ)』 - パーリ語による仏典[注釈 7]。

遺跡

ルンビニ

1868年、ドイツ人の考古学者アロイス・アントン・フューラーがネパールの南部にあるバダリアで遺跡を発見した。そこで出土した石柱には、ブラーフミー文字で、「アショーカ王が即位後20年を経て、自らここに来て祭りを行った。ここでブッダ釈迦牟尼が誕生されたからである」と刻まれており、同地が仏教巡礼の八大聖地のひとつ、釈迦の生誕地ルンビニだとわかった。

カピラヴァストゥ

シャーキャの都であり釈迦の故郷であるカピラヴァストゥは、法顕が5世紀に、玄奘が7世紀に訪れてそれについて書いたように、釈迦の死後1000年ほどは仏教徒の巡礼の地であったという。だがその後、この地域で仏教は影響力を失い、ヒンドゥー教やイスラム教にとってかわられ、釈迦のことは語られなくなり、やがて14世紀ごろにはカピラヴァストゥの正確な場所が分からなくなった。

ネパール中南部のティロリコートと、インド側ではネパールとの国境に近いウッタル・プラデーシュ州バスティ県のピプラーワーの両遺跡がカピラヴァストゥと推定され、ネパール側とインド側で、位置を巡って論争になっている。

→詳細は「カピラヴァストゥ」を参照

1898年にイギリス駐在官W・C・ペッペが、ピプラーワーから、「ガウタマ・シッダールタの遺骨及びその一族の遺骨」であると書かれた壺を発掘した。ペッペが発見した遺骨の壺は、現在では真の仏舎利として最も信憑性があるとされている[55]。この壺は当時のイギリス領インド政府からタイ王室に譲り渡され、仏舎利の一部は日本では覚王山日泰寺に納められている[56]。

生没年

釈迦の没年は、アショーカ王の即位年(紀元前268年ごろ)を基準に推定されている。しかし、釈迦の死後何年がアショーカ王の即位年であるかは典拠によって違いがあり、特に北伝仏教と南伝仏教の経典で100年以上の差があるが、いずれが正確であるかを具体的に確認する術はない[注釈 8]。

宇井伯寿や中村元は北伝仏教の経典に基づき、タイやスリランカなど東南アジア・南アジアの仏教国や欧米の学者の多くは南伝仏教の経典(パーリ経典)に基づいて没年を推定している。一方、『大般涅槃経』その他いずれの典拠においても釈迦が80歳で死去したとする記述は共通しているため、没年を決定できれば自動的に生年も導けることになる。

主な推定生没年は、

- 紀元前1029年 - 紀元前949年 : 「正法眼蔵」による説

- 紀元前624年 - 紀元前544年 : 南伝仏教による説

- 紀元前565年 - 紀元前486年 : 北伝仏教の『衆聖点記』による説 ※数え年で80歳、満年齢で79年間となる

- 紀元前466年 - 紀元前386年 : 宇井説

- 紀元前463年 - 紀元前383年 : 中村説

等があるが、他にも様々な説がある[注釈 9]。

考古学による調査結果からの推定もあり、2013年にルンビニで紀元前6世紀の仏教寺院の遺構が見付かったと報道された[59]。この遺構の年代が正確であれば、釈迦は遅くとも紀元前6世紀またはそれ以前に存命していたことが確実となり、釈迦の生年を紀元前5世紀とする宇井説や中村説は否定されることになる。ただし、問題の遺構は必ずしも仏教寺院のものとは限らないとする反論もある[60]。

評価

他宗教

上座部仏教では、釈迦は現世における唯一の仏とみなされている。最高の悟りを得た仏弟子は阿羅漢と呼ばれ、仏である釈迦の教法によって解脱した聖者と位置づけられた。一方、大乗仏教では、釈迦は無量の諸仏の一仏で、現在の娑婆の仏であると解釈された。また、後の三身説では応身として、仏が現世の人々の前に現れた姿であるとする。

→「ヒンドゥー教における釈迦」および「インドにおける仏教の衰退」も参照

釈迦の死後、インドで仏教とヴェーダの宗教は互いに影響を与え、ヴィシュヌ派のプラーナ文献に釈迦はヴィシュヌのアヴァターラとして描写されている。ただし、ヴェーダを否定した釈迦は、神の化身とはいえ、必ずしも肯定的な評価ではない。

この件に関して、20世紀に新仏教運動を興したアンベードカルはヴィシュヌ派による釈迦の扱いを「偽りのプロパガンダ」と呼んで非難している[61]。一方で、新ヴェーダーンタ学派のサルヴパッリー・ラーダークリシュナンは、『法句経』を英訳した際の註釈で、釈迦の思想が極端に誇張されて伝わったのは当時とそれ以降の時代背景のせいで、釈迦の思想はウパニシャッドから派生したもの、と評価している[62]。なお、インド憲法でも仏教はシク教・ジャイナ教と並んでヒンドゥー教の分派のひとつとして扱われている[63]。

マニ教の開祖であるマニは、釈迦を自身に先行する聖者の一人として認めたが、釈迦が自ら著作をなさなかったために後世に正しくその教えが伝わらなかった、としている。

マルコ・ポーロ

マルコ・ポーロの体験を記録した『東方見聞録』においては、釈迦の事を「彼の生き方の清らかさから、もしキリスト教徒であればイエスにかしずく聖人になっていただろう」[64]あるいは、「もし彼がキリスト教徒であったなら、きっと彼はわが主イエス・キリストと並ぶ偉大な聖者となったにちがいないであろう」[65]としている。また『東方見聞録』の記述では仏教という言葉は無く、アブラハムの宗教以外の宗教は全て「偶像崇拝教」と記述されているが、その偶像崇拝の起源は、釈迦の死後にその生前の姿を作ったのものとしている。釈迦はマルコ・ポーロの時代より1世紀前に、ローマ教会よりヨサファトの名で聖人として加えられていた(仏教とキリスト教)が、マルコ・ポーロはそんな事はまったく知らなかった[66]。

釈迦の像

初期の仏教では釈迦の姿を直接描くことは忌避されていた。そのためいわゆる仏像が制作されることはなく、釈迦の生涯が描かれる際も「7つの足跡(誕生の場面)」「人の乗っていない馬(出家の場面)」など、釈迦のみが透明になったかのような情景描写がされている。

仏像が作られるようになったのはヘレニズムの影響によるものである。そのため初期のガンダーラ系仏像は、意匠的にもギリシアの影響が大きい。しかし、ほぼ同時期に彫塑が開始されたマトゥラーの仏像は,先行するバラモン教や地主神に相通ずる意匠を有しており,現在にも続く仏像の意匠の発祥ともいえる。

釈迦を題材にした作品

小説

漫画

映画

実写ドラマ

写真

音楽

演劇

- ニコス・カザンザキス 『仏陀』

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.