イギリスの首相の一覧

ウィキメディアの一覧記事 ウィキペディアから

イギリスの首相の一覧(イギリスのしゅしょうのいちらん)は、イギリスの政府の長であり、閣議(内閣の会議)の議長を務めるイギリスの首相の一覧である。

- 左上:ロバート・ウォルポールは、一般的にはグレートブリテン王国の初代首相とされる。

- 右上:ウィンストン・チャーチルは、第二次世界大戦中の首相。

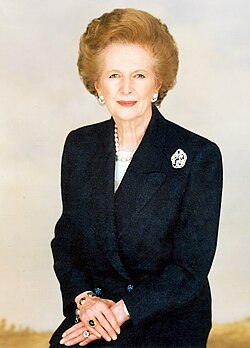

- 左下:マーガレット・サッチャーは、イギリス初の女性首相。

- 右下:キア・スターマーは、現在のイギリス首相、14年ぶりの労働党所属の首相。

本項では現在のグレートブリテン及び北アイルランド連合王国、およびその前身であるグレートブリテン及びアイルランド連合王国、グレートブリテン王国の首相を扱う。

概要

イギリスの首相は、(アメリカ合衆国大統領等と異なり)ある時点において創設されたものではなく、長い年月を経て進化してきたものであるため、イギリスにおいて首相職が最初に出現した具体的な日付は存在しない[2]。

首相を指す「Prime Minister(プライム・ミニスター)」という用語は、1805年に議会下院庶民院で使用され[3]、1880年代までには議会で使用されたことが確かであり[4]、1905年に首相のポストは宮中席次において公式に認められた[5]。

近現代史研究家らは一般的に、1721年から1742年までの21年間グレートブリテンの政府を率いた[6][7]、ロバート・ウォルポールが初代首相であると考えている。この定義に従うと、ウォルポールはイギリス史上最も長い期間首相を務めた人物でもある[8]。

しかしながら、公式の宮中席次で厳密に言及される場合は、ヘンリー・キャンベル=バナマンが初代首相であり、マーガレット・サッチャー(在任:1979年 - 1990年)が最も長い期間首相を務めた者(11年と209日。歴代首相では7番目)である[9]。首相の肩書きを公式に使用した最初の首相は、1878年のベルリン条約で"Prime Minister of her Britannic Majesty"として署名したベンジャミン・ディズレーリである[10]。

厳密に解釈すれば、グレートブリテン及びアイルランド連合王国の最初の首相は、小ピットであった[11]。現在のイギリスである「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」の最初の首相はボナー・ローであったが[12]、公式にはスタンリー・ボールドウィンが首相であった1927年までの間、国名は改称されなかった[13]。

首相のポストは漸進的に進化してきたために、「首相」の称号は初期の首相には遡及的にのみ適用される[14]。このことは、時として学術的な議論を起こしている。初代バース伯爵ウィリアム・パルトニーと第2代ウォルドグレイヴ伯爵ジェイムズ・ウォルドグレイヴの両名は、首相の一覧に記載されることもある[15]。バース伯爵は1746年にヘンリー・ペラムの辞任を受けて、組閣を打診された[16]。ヴォルドグレイヴ伯爵も1757年にウィリアム・ピット(大ピット、第1次デヴォンシャー公爵内閣の最有力人物)の罷免を受けて、同様に打診された[17]。だが、両者とも政府を組織するために十分な議会の支持を得ることが出来なかった。バース伯爵はわずか2日後に[15]、ウォルドグレイヴ伯爵も4日後に[17]、それぞれ退陣した。現代の学術的な意見は、両者とも首相職を保持した人物とは見なされないものとすることで一致しており[18]、首相の一覧にも記載されない。

1721年以前

ハノーヴァー朝以前のイングランド王国大蔵省は大蔵卿(Lord High Treasurer)が率いていた[19]。大蔵卿はテューダー朝後期にはすでに国務大官の1つとされており[19]、度々政府を主導する人物として扱われた。例えば、1547年から1549年までの大蔵卿初代サマセット公爵エドワード・シーモア[20]は未成年のエドワード6世の治世に護国卿を務め[20]、1572年から1598年までの大蔵卿初代バーリー男爵ウィリアム・セシル[21]はエリザベス1世の重臣として国政を主導した[21]。バーリー男爵の息子にあたる初代ソールズベリー伯爵ロバート・セシルは1598年から1603年までエリザベス1世の首席大臣を務め、ジェームズ1世の治世では1608年から1612年まで大蔵卿を務めた[22]。

ステュアート朝後期の大蔵省は大蔵卿1人ではなく、第一大蔵卿を長とし大蔵卿委員(Lords of the Treasury)で構成される大蔵卿委員会が率いることが多かった[23]。最後の大蔵卿となった初代ゴドルフィン伯爵シドニー・ゴドルフィン(在任:1702年 – 1710年)と初代オックスフォード=モーティマー伯爵ロバート・ハーレー(在任:1711年 – 1714年)[24]はアン女王の治世に政府を率いた[25]。

1714年にジョージ1世が即位した後、大蔵卿は任命されず、大蔵卿委員会が常設となった[26]。その後の3年間で政府を率いたのは北部担当国務大臣の第2代タウンゼンド子爵チャールズ・タウンゼンドだった[27]。タウンゼンド子爵の後は初代スタンホープ伯爵ジェームズ・スタンホープと第3代サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーが共同で政府を率い[28]、スタンホープが外交を、サンダーランドが内政を担当した[28]。スタンホープが1721年2月に死去、サンダーランドが同年4月に辞任すると[28]、タウンゼンド子爵とロバート・ウォルポールが後任となった[29]。それ以降、第一大蔵卿の官職に任命された人物は(非公式ながら)首相とされた。「首相」が公式に官職として設立されたのは時代を下ってエドワード朝のことである[14]。現代では首相が第一大蔵卿に任命されることは慣習法として定着しているが[30]、1766年から1768年までの首相チャタム伯爵と19世紀末に3度首相を務めたソールズベリー侯爵といった例外もある[31]。

歴代首相の一覧 (1721年以降)

要約

視点

| 代 | 肖像 | 氏名 地位/爵位 (生没年) |

在任期間 — 選挙 |

兼職 | 所属政党 — 内閣 |

君主 在位期間 |

出典 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |  |

サー・ロバート・ウォルポール Sir Robert Walpole 1742年まで 庶民院議員(キングス・リン選挙区選出) 1742年より オーフォード伯爵 (1676-1745) |

1721年 4月4日 |

1742年 2月11日 |

第一大蔵卿 財務大臣 庶民院院内総務 |

ホイッグ党 | ジョージ1世 1714年–1727年 |

||

| 1722年; 1727年; 1734年; 1741年 |

ウォルポール=タウンゼンド内閣・ウォルポール内閣 | ||||||||

| 近代的な意味で、イギリスの初代首相とされる; 1720年の南海泡沫事件による混乱を収拾; 1737年演劇検閲法 (Licensing Act 1737; 当初より対外宥和政策をとっていたが、世論に押され、スペインに対して宣戦布告、1739年にジェンキンスの耳の戦争が勃発し、「ウォルポールの平和」が終焉を迎えた; 庶民院から貴族院に移籍したわずか5日後に首相を辞任。 | ジョージ2世 1727年–1760年 | ||||||||

| 2 |  |

初代ウィルミントン伯爵 スペンサー・コンプトン Spencer Compton, 1st Earl of Wilmington (1673–1743) |

1742年 2月16日 |

1743年 7月2日 |

第一大蔵卿 | ホイッグ党 | [32] | ||

| — | カートレット内閣 | ||||||||

| 1715年から1727年まで庶民院議長 (Speaker of the House of Commons)を務めた; 在任期間中は健康状態が良好でなかった為、ジョン・カートレットが内閣の実質的指導者となった。首相在職中の1743年に死去。 | |||||||||

| 3 |  |

ヘンリー・ペラム Henry Pelham 庶民院議員(サセックス選挙区選出) (1694–1754) |

1743年 8月27日 |

1754年 3月6日 |

第一大蔵卿 財務大臣 庶民院院内総務 |

ホイッグ党 | [33] | ||

| 1747年 | カートレット内閣・ブロード・ボトム内閣 | ||||||||

| 1745年のジャコバイトの反乱を鎮圧; 1748年にアーヘンの和約を結んでオーストリア継承戦争を終結; 1749年にイギリス海軍を再編; 1752年にグレゴリオ暦を採用; 1753年ユダヤ人帰化法の制定と廃止; 1753年結婚法の制定; 首相在職中の1754年に死去。 | |||||||||

| 4 |  |

初代ニューカッスル公爵 トマス・ペラム=ホールズ Thomas Pelham-Holles, 1st Duke of Newcastle (1693–1768) |

1754年 3月16日 |

1756年 11月16日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [32] | ||

| 1754年 | 内閣Ⅰ | ||||||||

| ヘンリー・ペラム前首相の兄; 異論はあったものの、国債にかかる利子を減らそうとした; 1754年に北アメリカ大陸においてフランスと交戦(フレンチ・インディアン戦争); ミノルカ島が陥落した後、七年戦争に突入; 戦争で成果を挙げられず、内閣総辞職。 | |||||||||

| 5 |  |

第4代デヴォンシャー公爵 ウィリアム・キャヴェンディッシュ William Cavendish, 4th Duke of Devonshire (1720–1764) |

1756年 11月16日 |

1757年 6月25日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [32] | ||

| — | 内閣・1757年暫定内閣 | ||||||||

| 内閣の実質的な指導者はウィリアム・ピット(大ピット) | |||||||||

| 6 |  |

初代ニューカッスル公爵 トマス・ペラム=ホールズ Thomas Pelham-Holles, 1st Duke of Newcastle (1693–1768) |

1757年 7月2日 |

1762年 5月26日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [32] | ||

| 1761年 | 内閣Ⅱ | ジョージ3世 1760年–1820年 | |||||||

| 大ピットと協力して七年戦争を遂行。 | |||||||||

| 7 |  |

第3代ビュート伯爵 ジョン・ステュアート John Stuart, 3rd Earl of Bute (1713–1792) |

1762年 5月26日 |

1763年 4月8日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

トーリー党 | [34] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| 初のスコットランド人首相; かつてジョージ3世の家庭教師を務めていたこともあって、国王の寵愛を受ける; ホイッグ党の支配を終焉させた; パリ条約を結び、七年戦争を終結。 | |||||||||

| 8 |  |

ジョージ・グレンヴィル George Grenville 庶民院議員(バッキンガム選挙区選出) (1712–1770) |

1763年 4月16日 |

1765年 7月13日 |

第一大蔵卿 財務大臣 庶民院院内総務 |

ホイッグ党 | [35] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| 七年戦争で疲弊した本国の財政を立て直すために、植民地への課税を始めた; 1764年砂糖法の制定; 1765年印紙法の制定(これに植民地住民の本国に対する反感が高まり、後のアメリカ独立革命を招いた)。 | |||||||||

| 9 |  |

第2代ロッキンガム侯爵 チャールズ・ワトソン=ウェントワース Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham (1730–1782) |

1765年 7月13日 |

1766年 7月30日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [36] | ||

| — | 内閣Ⅰ | ||||||||

| アメリカ植民地住民と彼らの影響を被るイギリス本国の商人の双方からの抗議に喚起されたこと及びその施行の難しさにより、激しい論争を呼んだ1765年印紙法を廃止; それと共に、宣言法(議会の植民地に対する統治権を宣言した法律)を制定。 | |||||||||

| 10 |  |

初代チャタム伯爵 ウィリアム・ピット(大ピット) William Pitt ‘the Elder’, 1st Earl of Chatham 1766年まで 庶民院議員(バス選挙区選出) 1766年より チャタム伯爵 (1708–1778) |

1766年 7月30日 |

1768年 10月14日 |

王璽尚書 | ホイッグ党 | [37] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| グレンヴィル元首相の義兄。首相就任から5日後にチャタム伯爵に叙せられ、庶民院から貴族院に移籍。財務大臣チャールズ・タウンゼンドの主導でタウンゼンド諸法を制定して植民地支配機構を強化したために、アメリカ植民地の状況がさらに悪化。 | |||||||||

| 11 |  |

第3代グラフトン公爵 オーガスタス・フィッツロイ Augustus FitzRoy, 3rd Duke of Grafton (1735–1811) |

1768年 10月14日 |

1770年 1月28日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [38] | ||

| 1768年 | 内閣 | ||||||||

| イギリス本国とアメリカ植民地住民との間の緊張状態を解き、アメリカ植民地との和解を試みた。 | |||||||||

| 12 |  |

ノース男爵 フレデリック・ノース Frederick North, Lord North 庶民院議員(バンベリー選挙区選出) (1732–1792) |

1770年 1月28日 |

1782年 3月22日 |

第一大蔵卿 財務大臣 庶民院院内総務 |

トーリー党 | [39] | ||

| 1774年; 1780年 | 内閣 | ||||||||

| 軍を率いてアメリカ独立革命に対抗するも、結局は失敗に終わる; ジョン・ウィルクスを釈放; ゴードン暴動 (Gordon Riots) ; アイルランドにおける改革; 不信任決議案が可決され、辞任。 | |||||||||

| 13 |  |

第2代ロッキンガム侯爵 チャールズ・ワトソン=ウェントワース Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham (1730–1782) |

1782年 3月27日 |

1782年 7月1日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [32] | ||

| — | 内閣Ⅱ | ||||||||

| アメリカ合衆国の独立を承認; 経済改革の手続きに入る; 首相在職中に死去。 | |||||||||

| 14 |  |

第2代シェルバーン伯爵 ウィリアム・ペティ William Petty, 2nd Earl of Shelburne (1737–1805) |

1782年 7月4日 |

1783年 4月2日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [32] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| 初のアイルランド生まれの首相、初の士官経験のある首相; 政治改革の推進を計画; アメリカ合衆国、フランス、スペインとの間で平和を実現した。 | |||||||||

| 15 |  |

第3代ポートランド公爵 ウィリアム・キャヴェンディッシュ=ベンティンク William Cavendish-Bentinck, 3rd Duke of Portland (1738–1809) |

1783年 4月2日 |

1783年 12月19日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [32] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| デヴォンシャー公爵元首相の義理の息子; フォックス=ノース連立政権の名目上の首班; アメリカ独立戦争の講和条約として、アメリカ合衆国との間のパリ条約、フランスとスペインとの間のヴェルサイユ条約に正式に調印; 東インド会社の改革を試みたが、ジョージ3世により阻止された。 | |||||||||

| 16 |  |

ウィリアム・ピット(小ピット) William Pitt ‘the Younger’ 1784年まで 庶民院議員(アップルビー選挙区選出) 1784年より 庶民院議員(ケンブリッジ大学選挙区選出) (1759–1806) |

1783年 12月19日 |

1801年 3月14日 |

第一大蔵卿 財務大臣 庶民院院内総務 |

トーリー党 | [40] | ||

| 1784年; 1790年; 1796年 | 内閣Ⅰ | ||||||||

| 大ピットの息子で、24歳(史上最年少)で首相に就任; 1784年インド法 (Pitt's India Act) を制定; 腐敗選挙区の解消を試みる; 個人的に奴隷貿易に反対; 北アメリカ植民地における反乱が原因で、国債を減額; オランダ及びプロイセンと三国同盟を結ぶ; 1791年植民地統治法を制定; ジョージ・マカートニーを団長とするマカートニー使節団(1792年–94年)がイギリスとして初めて中国を訪問; 1793年にフランスとの戦争が始まる; 1795年にケープ植民地を占領; 世界最初の所得税を導入; 合同法が成立; 1801年3月に第1回国勢調査を実施; カトリック解放政策に対してジョージ3世が強く反対したため、辞任。 | |||||||||

| 17 |  |

ヘンリー・アディントン Henry Addington 庶民院議員(デビス選挙区選出) (1757–1844) |

1801年 3月17日 |

1804年 5月10日 |

第一大蔵卿 財務大臣 庶民院院内総務 |

トーリー党 | [32] | ||

| 1801年; 1802年 | 内閣 | ||||||||

| 1789年から1801年まで庶民院議長を務めた。フランスとの交渉を経て、1802年にアミアンの和約に調印。 | |||||||||

| 18 |  |

ウィリアム・ピット(小ピット) William Pitt ‘the Younger’ 庶民院議員(ケンブリッジ大学選挙区選出) (1759–1806) |

1804年 5月10日 |

1806年 1月23日 |

第一大蔵卿 財務大臣 庶民院院内総務 |

トーリー党 | [32] | ||

| — | 内閣Ⅱ | ||||||||

| フランスに対抗するために、ロシア、オーストリア及びスウェーデンと結成した第三次対仏大同盟は、ウルムの戦いとアウステルリッツの戦いまで続いた; トラファルガーの海戦; 首相在職中に死去。 | |||||||||

| 19 |  |

初代グレンヴィル男爵 ウィリアム・ウィンダム・グレンヴィル William Wyndham Grenville, 1st Baron Grenville (1759–1834) |

1806年 2月11日 |

1807年 3月31日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [32] | ||

| 1806年 | 全人材内閣 | ||||||||

| ジョージ・グレンヴィル元首相の息子で、小ピットの従兄弟にあたる。庶民院議長を経験した3人目の首相。奴隷貿易を廃止。 | |||||||||

| 20 |  |

第3代ポートランド公爵 ウィリアム・キャヴェンディッシュ=ベンティンク William Cavendish-Bentinck, 3rd Duke of Portland (1738–1809) |

1807年 3月31日 |

1809年 10月4日 |

第一大蔵卿 | トーリー党(事実上) | [32] | ||

| 1807年 | 内閣Ⅱ | ||||||||

| ポートランド公爵はホイッグ党員を自称していたが、実際にはトーリー党政権を指揮するために招かれた。高齢で病気がちであったため、内閣を他の閣僚たちの好きなようにさせた(大部分はスペンサー・パーシヴァルが指揮した)。外務大臣ジョージ・カニングと陸軍・植民地大臣カスルリー子爵の二人が対立した結果、ついには決闘にまでなり、政権は不安定な状態になった。 | |||||||||

| 21 |  |

スペンサー・パーシヴァル Spencer Perceval 庶民院議員(ノーサンプトン選挙区選出) (1762–1812) |

1809年 10月4日 |

1812年 5月11日 |

第一大蔵卿 財務大臣 ランカスター公領大臣 庶民院院内総務 |

トーリー党 | [41] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| 元首相のウィルミントン伯爵の甥の息子。政権内に経験豊富な政治家が存在しなかったことで知られる。ジョージ3世が回復不可能な精神障害に陥ると、ジョージ摂政王太子による摂政時代の始まりとなった; イギリス軍が半島戦争に参戦; イギリス史上唯一の暗殺された首相となった。 | |||||||||

| 22 |  |

第2代リヴァプール伯爵 ロバート・バンクス・ジェンキンソン Robert Banks Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool (1770–1828) |

1812年 6月8日 |

1827年 4月9日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

トーリー党 | [42] | ||

| 1812年; 1818年; 1820年; 1826年 |

内閣 | ジョージ4世 1820年–1830年 | |||||||

| ナポレオン戦争が終結; 1812年より米英戦争; ウィーン会議; 1817年に経済が衰退; ラッダイト運動; ピータールーの虐殺; 金本位制への回帰; 1819年にマラーター王国を巡る第三次マラーター戦争に勝利; 1820年に摂政時代が終焉、及びリヴァプール伯爵内閣の閣僚の暗殺を計画したカトー・ストリート陰謀が発覚; 1827年に脳卒中で倒れ、退任。 | |||||||||

| 23 |  |

ジョージ・カニング George Canning 庶民院議員(シーフォード選挙区選出) (1770–1827) |

1827年 4月10日 |

1827年 8月8日 |

第一大蔵卿 財務大臣 庶民院院内総務 |

トーリー党 | [32] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| 在任期間が119日間と短期在任であった首相。首相に就任したその年に、病のため死去。 | |||||||||

| 24 |  |

初代ゴドリッチ子爵 フレデリック・ジョン・ロビンソン Frederick John Robinson, 1st Viscount Goderich (1782–1859) |

1827年 8月31日 |

1828年 1月21日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

トーリー党 | [32] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| 同僚からの支持が得られず、首相に就任した後、すぐに辞任。 | |||||||||

| 25 |  |

初代ウェリントン公爵 アーサー・ウェルズリー Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington (1769–1852) |

1828年 1月22日 |

1830年 11月16日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

トーリー党 | [32] | ||

| 1830年 | 内閣 | ウィリアム4世 1830年–1837年 | |||||||

| 史上2人目のアイルランド生まれの首相、また、士官経験のある2人目の首相(いずれも1人目はシェルバーン伯爵); 1829年ローマ・カトリック信徒救済法を推進。 | |||||||||

| 26 |  |

第2代グレイ伯爵 チャールズ・グレイ Charles Grey, 2nd Earl Grey (1764–1845) |

1830年 11月22日 |

1834年 7月9日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [43] | ||

| 1831年; 1832年 | 内閣 | ||||||||

| 1832年改革法; スウィング暴動を鎮圧; 児童の雇用を制限; 救貧法の改正; 大英帝国全土において奴隷制度を廃止。 | |||||||||

| 27 |  |

第2代メルバーン子爵 ウィリアム・ラム William Lamb, 2nd Viscount Melbourne (1779–1848) |

1834年 7月16日 |

1834年 11月14日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [44] | ||

| — | 内閣Ⅰ | ||||||||

| 国王(ウィリアム4世)に罷免された最後の首相。首相就任から間もなく辞任。1834年10月に発生した火災により、国会議事堂(ウェストミンスター宮殿)の大部分が焼失。これを受けて、議事堂が再建されて現在に至る。 | |||||||||

| 28 |  |

初代ウェリントン公爵 アーサー・ウェルズリー Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington (1769–1852) |

1834年 11月14日 |

1834年 12月10日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 内務大臣 外務大臣 陸軍植民地大臣 |

トーリー党 | [45] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| 海外旅行中のサー・ロバート・ピールがロンドンに戻るまでの間に成立した暫定内閣。主要な閣僚ポストの多くを首相が兼任し、内務大臣を兼務した史上唯一の首相となった。 | |||||||||

| 29 |  |

サー・ロバート・ピール Sir Robert Peel, Bt 庶民院議員(タムワース選挙区選出) (1788–1850) |

1834年 12月10日 |

1835年 4月8日 |

第一大蔵卿 財務大臣 庶民院院内総務 |

保守党 | [46][47] | ||

| 1835年 | 内閣Ⅰ | ||||||||

| 少数派内閣。議会で多数派を形成することができず、辞任。 | |||||||||

| 30 |  |

第2代メルバーン子爵 ウィリアム・ラム William Lamb, 2nd Viscount Melbourne (1779–1848) |

1835年 4月18日 |

1841年 8月30日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ホイッグ党 | [48] | ||

| 1835年; 1837年 | 内閣Ⅱ | ヴィクトリア 1837年–1901年 | |||||||

| 国王に罷免された後、再選されて首相に復帰; 若き女王ヴィクトリアの父親的存在となる; 1835年都市法人法; 寝室女官事件; 均一ペニー郵便; ワイタンギ条約; アヘン戦争が勃発。 | |||||||||

| 31 |  |

サー・ロバート・ピール Sir Robert Peel, Bt 庶民院議員(タムワース選挙区選出) (1788–1850) |

1841年 8月30日 |

1846年 6月29日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

保守党 | [49] | ||

| 1841年 | 内閣Ⅱ | ||||||||

| 1842年鉱山法; アヘン戦争を終結させるため、清との間に南京条約を締結; 所得税を再び導入; 1844年工場法; 1844年鉄道規制法; 穀物法とその他の関税法の廃止(アイルランドで発生したジャガイモ飢饉がきっかけとなった); メイヌース・グラント (Maynooth Grant) | |||||||||

| 32 |  |

ジョン・ラッセル卿 Lord John Russell 庶民院議員(シティ・オブ・ロンドン選挙区選出) (1792–1878) |

1846年 6月30日 |

1852年 2月21日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

ホイッグ党 | [50] | ||

| 1847年 | 内閣Ⅰ | ||||||||

| 少数派内閣であったが、保護貿易論者とピール派に分裂した保守党と共に、ホイッグ党が権力を保持した; 1847年教育法; ドン・パシフィコ事件 (Don Pacifico affair and case) ; チャーティスト運動; オーストラリア植民地政府法; 第1回万国博覧会をロンドンで開催; 救貧法を改善; 民兵法案に絡めて不信任決議案が可決され、内閣総辞職。 | |||||||||

| 33 |  |

第14代ダービー伯爵 エドワード・スミス=スタンリー Edward Smith-Stanley, 14th Earl of Derby (1799–1869) |

1852年 2月23日 |

1852年 12月17日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

保守党 | [51] | ||

| 1852年 | 誰?誰?内閣 | ||||||||

| 彼を近代的な「保守党の父」と考える者もいる。ディズレーリ財務大臣の予算案が庶民院で否決され、内閣が崩壊した。 | |||||||||

| 34 |  |

第4代アバディーン伯爵 ジョージ・ハミルトン=ゴードン George Hamilton-Gordon, 4th Earl of Aberdeen (1784–1860) |

1852年 12月19日 |

1855年 1月30日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

ピール派/ ホイッグ党 |

[52] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| ロシア帝国に宣戦布告し、クリミア戦争に参戦。しかし、戦争の長期化で国民の支持を失って、内閣が崩壊した。 | |||||||||

| 35 |  |

第3代パーマストン子爵 ヘンリー・ジョン・テンプル Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston 庶民院議員(ティバートン選挙区選出) (1784–1865) |

1855年 2月6日 |

1858年 2月19日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

ホイッグ党 | [53] | ||

| 1857年 | 内閣Ⅰ | ||||||||

| アイルランド貴族で、庶民院の議席を獲得。1857年のインド大反乱に対応; 1858年インド法案を提出。 | |||||||||

| 36 |  |

第14代ダービー伯爵 エドワード・スミス=スタンリー Edward Smith-Stanley, 14th Earl of Derby (1799–1869) |

1858年 2月20日 |

1859年 6月11日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

保守党 | [54] | ||

| — | 内閣Ⅱ | ||||||||

| 1858年インド統治改善法 (Government of India Act 1858) を制定し、東インド会社の所有権を女王に移転; 1858年ユダヤ教徒救済法により、ユダヤ教徒も庶民院議員になれるようにした。 | |||||||||

| 37 |  |

第3代パーマストン子爵 ヘンリー・ジョン・テンプル Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston 庶民院議員(ティバートン選挙区選出) (1784–1865) |

1859年 6月12日 |

1865年 10月18日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

自由党 | [55] | ||

| 1859年; 1865年 | 内閣Ⅱ | ||||||||

| 在任期間中に自由党を結成; 任期中は南北戦争に関する政策一色となる; ランカシャー綿花飢饉が引き起こした苦難を軽減しようと努めた; 首相在職中に死去(在職中に死去した最後のイギリス首相であり、かつ最高齢で死去した首相でもある)。 | |||||||||

| 38 |  |

初代ラッセル伯爵 ジョン・ラッセル John Russell, 1st Earl Russell (1792–1878) |

1865年 10月29日 |

1866年 6月26日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

自由党 | [56] | ||

| — | 内閣Ⅱ | ||||||||

| 任期途中で死去したパーマストン子爵の後、首相に復職。時期を隔てて、庶民院(第1期)と貴族院(今期)からそれぞれ選ばれて首相を務めた唯一の人物である。さらなる改革法案を提出したが、自身の内閣の反対に遭った。 | |||||||||

| 39 |  |

第14代ダービー伯爵 エドワード・スミス=スタンリー Edward Smith-Stanley, 14th Earl of Derby (1799–1869) |

1866年 6月28日 |

1868年 2月25日 |

第一大蔵卿 貴族院院内総務 |

保守党 | [57] | ||

| — | 内閣Ⅲ | ||||||||

| 1867年改革法を制定; カナダが大英帝国内で最初の自治領 (Dominion) となる。 | |||||||||

| 40 |  |

ベンジャミン・ディズレーリ Benjamin Disraeli 庶民院議員(バッキンガムシャー選挙区選出) (1804–1881) |

1868年 2月27日 |

1868年 12月1日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

保守党 | [58] | ||

| — | 内閣Ⅰ | ||||||||

| 民族的にユダヤ人であった唯一の首相; 議会において保守党が多数派でなかったので、議会を解散した。 | |||||||||

| 41 |  |

ウィリアム・ユワート・グラッドストン William Ewart Gladstone 庶民院議員(グリニッジ選挙区選出) (1809–1898) |

1868年 12月3日 |

1874年 2月17日 |

第一大蔵卿 財務大臣 (1873-1874) 庶民院院内総務 |

自由党 | [59] | ||

| 1868年 | 内閣Ⅰ | ||||||||

| 陸軍、公務員及び地方政府に対する改革を実行; 平時の鞭打ちを違法化; 1869年アイルランド教会法 (Irish Church Act 1869) ; 1870年アイルランド土地法; 1870年初等教育法; 1871年労働組合法; 1872年投票法; 1872年ライセンス法 (Licensing Act 1872) ; 普仏戦争の阻止に失敗; 1873年から1874年にかけてのビハール飢饉の緩和。 | |||||||||

| 42 |  |

初代ビーコンズフィールド伯爵 ベンジャミン・ディズレーリ Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beaconsfield 1876年まで 庶民院議員(バッキンガムシャー選挙区選出) 1876年より ビーコンズフィールド伯爵 (1804–1881) |

1874年 2月20日 |

1880年 4月21日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 (1874-1876) 王璽尚書 (1876-1878) 貴族院院内総務 (1876-1880) |

保守党 | [60] | ||

| 1874年 | 内閣Ⅱ | ||||||||

| 在任中に庶民院から貴族院に移籍した最後の首相。1875年煙突掃除夫法 (Chimney Sweepers Act 1875) 、1875年公衆衛生法、1875年職人及び労働者の住居改善法 (Artisans' and Labourers' Dwellings Improvement Act 1875) など、様々な社会的改革を実行; 1876年から1878年にかけてインドで発生した大飢饉; スエズ運河会社の株式を購入; ベルリン会議に参加; 女王ヴィクトリアにインド女帝の称号を授けることを含め、女王(国王)を再び公生活させる; 第二次アフガン戦争; 三帝同盟の解消; ズールー戦争; 長期間に及ぶ大不況の始まり | |||||||||

| 43 |  |

ウィリアム・ユワート・グラッドストン William Ewart Gladstone 庶民院議員(ミッドロージアン選挙区選出) (1809–1898) |

1880年 4月23日 |

1885年 6月9日 |

第一大蔵卿 財務大臣 (1880-1882) 庶民院院内総務 |

自由党 | [61] | ||

| 1880年 | 内閣Ⅱ | ||||||||

| 戸主責任法(1880年)[62]。第一次ボーア戦争(1881年)[63]。既婚女性財産法(1882年)[62]。 腐敗違法行為防止法(1883年)[64]。スーダンでマフディーの乱(1883年)[65]。第三次選挙法改正(1884年)[64]。議席再分配法(1885年)[64]。ハルツームで包囲されたゴードン将軍救出に失敗(1885年)[65]。 | |||||||||

| 44 |  |

第3代ソールズベリー侯爵 ロバート・ガスコイン=セシル Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury (1830年–1903年) |

1885年 6月23日 |

1886年 1月28日 |

外務大臣 貴族院院内総務 |

保守党 | [66] | ||

| 1885年 | 内閣Ⅰ | ||||||||

| アシュバーン法(1885年)[67]。ビルマ侵攻・併合(1885年)[68]。 | |||||||||

| 45 |  |

ウィリアム・ユワート・グラッドストン William Ewart Gladstone 庶民院議員(ミッドロージアン選挙区選出) (1809–1898) |

1886年 2月1日 |

1886年 7月20日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 王璽尚書 |

自由党 | [69] | ||

| 1885年 | 内閣Ⅲ | ||||||||

| アイルランド自治法案失敗と自由党分裂[70]。 | |||||||||

| 46 |  |

第3代ソールズベリー侯爵 ロバート・ガスコイン=セシル Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury (1830–1903) |

1886年 7月25日 |

1892年 8月11日 |

第一大蔵卿 (1886-1887) 外務大臣 (1887-1892) 貴族院院内総務 |

保守党 | [71] | ||

| 1886年 | 内閣Ⅱ | ||||||||

| 地方行政法(1888年)[72]。アフリカ分割。無償教育法(1891年)[72]。 新組合主義 (New Unionism) とロンドン・ドック・ストライキ[67]。 | |||||||||

| 47 |  |

ウィリアム・ユワート・グラッドストン William Ewart Gladstone 庶民院議員(ミッドロージアン選挙区選出) (1809–1898) |

1892年 8月15日 |

1894年 3月2日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 庶民院院内総務 王璽尚書 |

自由党 | [73] | ||

| 1892年 | 内閣Ⅳ | ||||||||

| アイルランド自治法案再提出も貴族院で否決[70] | |||||||||

| 48 |  |

第5代ローズベリー伯爵 アーチボルド・プリムローズ Archibald Primrose, 5th Earl of Rosebery (1847–1929) |

1894年 3月5日 |

1895年 6月22日 |

第一大蔵卿 枢密院議長 貴族院院内総務 |

自由党 | [74] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| 自由帝国主義者[75]。相続税(1894年)[76]。 | |||||||||

| 49 |  |

第3代ソールズベリー侯爵 ロバート・ガスコイン=セシル Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury (1830–1903) |

1895年 6月25日 |

1902年 7月11日 |

外務大臣 (1895-1900) 貴族院院内総務 王璽尚書 (1900-1902) |

保守党 | [77] | ||

| 1895年; 1900年 | 内閣Ⅲ・Ⅳ | エドワード7世 1901年–1910年 | |||||||

| 労働者災害補償法(1897年)[75]。スーダン侵攻(1898年)[78]。 ファショダ事件(1898年)[78]。第二次ボーア戦争(1899年-1902年)[79]。カーキ選挙[80]。日英同盟(1902年/明治35年)[81] | |||||||||

| 50 |  |

アーサー・バルフォア Arthur Balfour 庶民院議員(マンチェスター・イースト選挙区選出) (1848–1930) |

1902年 7月11日 |

1905年 12月5日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

保守党 | [32] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| (母を介して)ソールズベリー侯爵の甥。エドワード7世との関係性が悪かった; 自由貿易に関する是非について閣内で意見が分裂した; 帝国国防委員会を設立; 英仏協商; 1902年教育法; タフ・ベール事件; ドッガーバンク事件 | |||||||||

| 51 |  |

サー・ヘンリー・キャンベル=バナマン Sir Henry Campbell-Bannerman 庶民院議員(スターリング・バラ選挙区選出) (1836–1908) |

1905年 12月5日 |

1908年 4月7日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

自由党 | [32] | ||

| 1906年 | 内閣 | ||||||||

| 議会で制定された法律の中で公式に言及された点においては、歴史上最初の首相; トランスヴァール及びオレンジ自由国に対する自治権を回復; 英露協商; ホールデン子爵によるイギリス軍改革; 1907年犯罪者保護観察法; 健康状態の悪化を理由に辞任、辞任から19日後に死去。 | |||||||||

| 52 |  |

ハーバート・ヘンリー・アスキス Herbert Henry Asquith 庶民院議員(イースト・ファイフ選挙区選出) (1852–1928) |

1908年 4月7日 |

1915年 5月25日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 陸軍大臣(1914) |

自由党 | [32] | ||

| 1910年1月; 1910年12月 | 内閣Ⅰ | ジョージ5世 1910年–1936年 | |||||||

| ハング・パーラメントとなるも、労働党が閣外協力; 自由党の福祉改革; 人民予算; 1908年老齢年金法及び1911年国民保険法; 1911年議会法; サフラジェット及びネコとネズミ法; 1914年アイルランド統治法; 第一次世界大戦開戦; (カラッハ事件から第一次世界大戦勃発までの間)陸軍大臣を兼任した最後の首相。 | |||||||||

| ハーバート・ヘンリー・アスキス Herbert Henry Asquith 庶民院議員(イースト・ファイフ選挙区選出) (1852–1928) |

1915年 5月25日 |

1916年 12月7日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

自由党 | [32] | ||||

| — | 内閣Ⅱ・Ⅲ・連合 | ||||||||

| イースター蜂起 | |||||||||

| 53 |  |

デイヴィッド・ロイド・ジョージ David Lloyd George 庶民院議員(カーナーヴォン・バラ選挙区選出) (1863–1945) |

1916年 12月7日 |

1922年 10月19日 |

第一大蔵卿 | 自由党 | [82] | ||

| 1918年 | 戦時内閣・Ⅱ | ||||||||

| ウェールズ語を話し、英語が母語でなかった唯一の首相で、かつウェールズの選挙区から選出されて就任した最初の首相。また、保守党員でも労働党員でもなかった最後の首相。保守党と連立内閣を形成する。“連合”のアメリカ合衆国と他の多くの連合国と共に、第一次世界大戦に勝利して終戦を迎える; パリ講和会議; チャナク危機。1918年に、21歳以上の全ての男性及び30歳以上の全ての女性に選挙権が与えられた。アイルランド独立戦争を終わらせるための支援を行い、英愛条約をもってアイルランド自由国を建国した; BBCの設立 | |||||||||

| 54 |  |

アンドルー・ボナー・ロー Andrew Bonar Law 庶民院議員(グラスゴー・セントラル選挙区選出) (1858–1923) |

1922年 10月23日 |

1923年 5月20日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

保守党 | [83] | ||

| 1922年 | 内閣 | ||||||||

| カナダ生まれ。ニューヨーク生まれのジョンソンが首相になるまでブリテン諸島以外で生まれた唯一の首相だった。カールトン・クラブでの会合で保守党のバックベンチャー(下院後方席の議員、平議員)がロイド・ジョージ連立政権から退くことを決定したのを受けて、首相に就任。20世紀中に首相を務めた人物の中で最も在任期間が短かった(211日間)。健康状態の悪化により、辞任。その6ヶ月後に病で死去。 | |||||||||

| 55 |  |

スタンリー・ボールドウィン Stanley Baldwin 庶民院議員(ビュードリー選挙区選出) (1867–1947) |

1923年 5月23日 |

1924年 1月16日 |

第一大蔵卿 財務大臣(1923) 庶民院院内総務 |

保守党 | [84] | ||

| — | 内閣Ⅰ | ||||||||

| 財務大臣を兼任した最後の首相。保護主義的関税政策をとるための信任を得るために総選挙に踏み切ったが、議会で多数の議席を獲得するのに失敗。その後、内閣の信任を失って辞任。 | |||||||||

| 56 |  |

ラムゼイ・マクドナルド Ramsay MacDonald 庶民院議員(アベラボン選挙区選出) (1866–1937) |

1924年 1月22日 |

1924年 11月4日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 外務大臣 |

労働党 | [85] | ||

| 1923年 | 内閣Ⅰ | ||||||||

| ハング・パーラメントとなり、自由党の閣外協力を得て、少数派内閣を形成。史上初の労働党政権の首相。外務大臣を兼任した最後の首相。第一次世界大戦を受けての賠償金の支払いを済ませてドイツと和解; ジノヴィエフ書簡 | |||||||||

| 57 |  |

スタンリー・ボールドウィン Stanley Baldwin 庶民院議員(ビュードリー選挙区選出) (1867–1947) |

1924年 11月4日 |

1929年 6月5日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

保守党 | [86] | ||

| 1924年 | 内閣Ⅱ | ||||||||

| ロカルノ条約(1925年)[87]。ゼネスト鎮圧(1926年)[88]。労働争議・組合法(1927年)[89]。年金法(1926年)[89]、第5次選挙法改正[89]。 | |||||||||

| 58 |  |

ラムゼイ・マクドナルド Ramsay MacDonald 庶民院議員(シーハム選挙区選出) (1866–1937) |

1929年 6月5日 |

1931年 8月24日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

労働党 | [90] | ||

| 1929年 | 内閣Ⅱ | ||||||||

| ウォール街大暴落で経済危機(1929年)[91]。失業手当切り下げで労働党分裂(1931年)[92]。労働党を除名され、保守党・自由党と挙国一致内閣樹立(1931年)[92]。 | |||||||||

| 1931年 8月24日 |

1935年 6月7日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

挙国派労働党 | [93] | |||||

| 1931年 | 挙国一致内閣Ⅰ・挙国一致Ⅱ | ||||||||

| 金本位制停止(1931年)[92]。輸入関税法(1932年)[94]。大英帝国経済会議で帝国特恵制度導入(1932年)[94]。 | |||||||||

| 59 |  |

スタンリー・ボールドウィン Stanley Baldwin 庶民院議員(ビュードリー選挙区選出) (1867–1947) |

1935年 6月7日 |

1937年 5月28日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

保守党 | [95] | ||

| 1935年 | 挙国一致内閣Ⅲ | エドワード8世 1936年 | |||||||

| インド統治法(1935年)[96]。エドワード8世の退位騒動(1936年)[97]。ジョージ6世とエリザベスの戴冠式(1937年)。対独宥和政策[97]。 | ジョージ6世 1936年–1952年 | ||||||||

| 60 |  |

ネヴィル・チェンバレン Neville Chamberlain 庶民院議員(バーミンガム・エジバストン選挙区選出) (1869–1940) |

1937年 5月28日 |

1940年 5月10日 |

第一大蔵卿 庶民院院内総務 |

保守党 | [32] | ||

| — | 挙国一致内閣Ⅳ・戦時内閣 | ||||||||

| 対独宥和政策[98]。ミュンヘン協定(1938年)[98]。第二次世界大戦開戦・指導(1939年-1940年)[99]。 | |||||||||

| 61 |  |

ウィンストン・チャーチル Winston Churchill 庶民院議員(エッピング選挙区選出) (1874–1965) |

1940年 5月10日 |

1945年 5月23日 |

第一大蔵卿 国防担当閣外大臣 庶民院院内総務 (1940-1942) |

保守党 | [100] | ||

| — | 戦時内閣 | ||||||||

| 第二次世界大戦指導(1940年-1945年)[101]。 ベヴァリッジ報告書(1942年)[102]。 教育法(1944年)[103] | |||||||||

| 1945年 5月23日 |

1945年 7月26日 |

第一大蔵卿 国防担当閣外大臣 |

保守党 | [104] | |||||

| — | 暫定内閣 | ||||||||

| 挙国一致内閣解消(1945年5月)[105]、暫定内閣発足(1945年5月)[106]、総選挙敗北で辞職(1945年7月)[107] | |||||||||

| 62 |  |

クレメント・アトリー Clement Attlee 1950年まで 庶民院議員(ライムハウス選挙区選出) 1950年より 庶民院議員(ウォルサムストウ・ウェスト選挙区選出) (1883–1967) |

1945年 7月26日 |

1951年 10月26日 |

第一大蔵卿 国防担当閣外大臣 (1945-1946) |

労働党 | [108] | ||

| 1945年; 1950年 | 内閣Ⅰ・Ⅱ | ||||||||

| ポツダム会談[109]。イングランド銀行国有化(1946年3月)[110]。国民保険法(1946年8月)[111]。パレスチナ委任統治権放棄(1947年2月)[112]。インド独立(1948年8月)[113]。朝鮮戦争参戦(1950年6月)[114]。鉄鋼国有化(1951年2月)[110]。 | |||||||||

| 63 |  |

サー・ウィンストン・チャーチル Sir Winston Churchill 庶民院議員(ウッドフォード選挙区選出) (1874–1965) |

1951年 10月26日 |

1955年 4月6日 |

第一大蔵卿 国防担当閣外大臣 (1951-1952) |

保守党 | [115] | ||

| 1951年 | 内閣Ⅲ | エリザベス2世 1952年–2022年 | |||||||

| 国防担当閣外大臣(現在の国防大臣)を兼任した最後の首相。国内政策(特に配給の終了に関して)の執行は、外国での度重なる紛争(朝鮮戦争; アジャックス作戦; マウマウ団の乱; マラヤ非常事態)により防止された; 女王エリザベス2世の戴冠式(1953年) | |||||||||

| 64 |  |

サー・アンソニー・イーデン Sir Anthony Eden 庶民院議員(ワーウィック・アンド・レミントン選挙区選出) (1897–1977) |

1955年 4月6日 |

1957年 1月10日 |

第一大蔵卿 | 保守党 | [116] | ||

| 1955年 | 内閣 | ||||||||

| エジプト政府がスエズ運河を国有化したことにより、スエズ危機を引き起こした。健康状態の悪化により辞任。 | |||||||||

| 65 |  |

ハロルド・マクミラン Harold Macmillan 庶民院議員(ブロムリー選挙区選出) (1894–1986) |

1957年 1月10日 |

1963年 10月19日 |

第一大蔵卿 | 保守党 | [117] | ||

| 1959年 | 内閣Ⅰ・Ⅱ | ||||||||

| イギリスが初めて欧州経済共同体への加盟を申請。この申請を巡り、保守党内で意見が対立した上、フランスのシャルル・ド・ゴール大統領に加盟を拒否された; ケインズ主義を容認; 1957年家賃法; ウィンド・オブ・チェンジ演説; 1958年ノッティングヒル人種暴動とニュー・コモンウェルス移民; BBCテレビジョンセンターの開設; 徴兵制の廃止; ビーチング・アックスの始まり; 1962年の長いナイフの夜; キューバ危機; プロヒューモ事件の後、責任をとって総辞職。 | |||||||||

| 66 |  |

サー・アレック・ダグラス=ヒューム Sir Alec Douglas-Home 1963年まで ヒューム伯爵 1963年より 庶民院議員(キンロス・アンド・ウェスタン・パースシャー選挙区選出) (1903–1995) |

1963年 10月19日 |

1964年 10月16日 |

第一大蔵卿 | 保守党 | [118] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| 首相就任時はヒューム伯爵であったが、貴族院議員が首相になることは忌避される時代となったため、10月23日に自分一代に限って爵位を返上し、庶民院議員に転身。北ローデシアとニヤサランドが独立; 再販売価格維持の廃止 | |||||||||

| 67 |  |

ハロルド・ウィルソン Harold Wilson 庶民院議員(ハイトン選挙区選出) (1916–1995) |

1964年 10月16日 |

1970年 6月19日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

労働党 | [119] | ||

| 1964年; 1966年 | 内閣Ⅰ・Ⅱ | ||||||||

| 妊娠中絶の合法化、死刑制度の廃止(北アイルランドを除く)及び同性愛の非刑罰化を含む社会的改革; ローデシアの一方的独立宣言; ディエゴガルシア島の全住民を違法に追放及び強制退去させる計画を了承; 経済のための国家計画が採用された後、中止された; ポンドの平価切り下げ; オープン大学の設置; 政府白書「闘争に代えて」と価格・所得政策を巡る労働組合との論争; 北アイルランド問題への対応として、北アイルランドに派兵。 | |||||||||

| 68 |  |

エドワード・ヒース Edward Heath 庶民院議員(ベクスリー選挙区選出) (1916–2005) |

1970年 6月19日 |

1974年 3月4日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

保守党 | [120] | ||

| 1970年 | 内閣 | ||||||||

| それまでの産業介入政策を180度転換; 欧州諸共同体に加盟するための交渉; 北アイルランド紛争が激化して血の日曜日事件が起こる; サニングデール協定に同意; 炭鉱労働者によるストライキが頻発して電力不足に陥る (Three-day Week); 1971年薬物乱用法; 付加価値税を導入; 北アイルランドでの死刑廃止; ストライキを頻発する鉱山労働者の全国組合に対抗しようとして、早期の選挙を実施したが、裏目に出る。最後の生涯未婚の首相。 | |||||||||

| 69 |  |

ハロルド・ウィルソン Harold Wilson 庶民院議員(ハイトン選挙区選出) (1916–1995) |

1974年 3月4日 |

1976年 4月5日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

労働党 | [121] | ||

| 1974年2月; 1974年10月 | 内閣Ⅲ・Ⅳ | ||||||||

| ハング・パーラメント; 鉱山労働者との争議が終結; 経済に関して労働組合との「社会契約」 (Social Contract) 政策を推進; 1974年労働安全衛生法; 欧州諸共同体の加盟国入りするための条件について再交渉、1975年にEEC加盟残留の是非を問う国民投票を実施して残留への賛成を確認; 北海油田; タラ戦争; 健康状態の悪化を理由に辞任。 | |||||||||

| 70 |  |

ジェームズ・キャラハン James Callaghan 庶民院議員(カーディフ・サウス・イースト選挙区選出) (1912–2005) |

1976年 4月5日 |

1979年 5月4日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

労働党 | [122][123] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| IMFから融資を受けてポンドを支えた; 1976年人種関係法; 労働党・自由党協定; スコットランドとウェールズに国の権限の一部を移譲する法律が制定されたが、住民投票により止められた; 労働組合との関係が破綻し、それゆえ不満の冬が到来した; 内閣不信任決議案がたった1票差で可決され、解散総選挙を実施したが、大敗を喫して辞任。四大国務大臣(首相、財務大臣、外務大臣、内務大臣)のすべてを経験した、イギリス史上唯一の政治家である。 | |||||||||

| 71 |  |

マーガレット・サッチャー Margaret Thatcher 庶民院議員(フィンチリー選挙区選出) (1925–2013) |

1979年 5月4日 |

1990年 11月28日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

保守党 | [124][125] | ||

| 1979年; 1983年; 1987年 | 内閣Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | ||||||||

| 初の女性首相。1981年アイルランドでのハンガー・ストライキ; フォークランド紛争; 公営住宅を売却して賃借させる(Right to Buy政策); 1984年から1985年にかけての鉱山労働者のストライキ; 多くの国有企業を民営化; 労働組合の権限を縮小; 欧州諸共同体の予算に対するイギリスへの払い戻し交渉「私のお金を返して」; ブライトンホテル爆破事件; 香港問題に関する中英共同声明; アングロ・アイリッシュ協定; ウェストランド事件; グレーター・ロンドン・カウンシルの廃止; 1988年地方自治法28条; 人頭税(地方負担金)と人頭税暴動; ロッカビー事件; 冷戦の終結 | |||||||||

| 72 |  |

ジョン・メージャー John Major 庶民院議員(ハンティンドン選挙区選出) (1943– ) |

1990年 11月28日 |

1997年 5月2日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

保守党 | [126][127] | ||

| 1992年 | 内閣Ⅰ・Ⅱ | ||||||||

| 1990年代初頭の景気後退; 湾岸戦争; ダウニング街に迫撃砲が撃ち込まれる事件; マーストリヒト条約の批准とその過程で起きた保守党議員の造反; 欧州為替相場メカニズムからの離脱を強行(暗黒の水曜日); ダウニング・ストリート宣言; イギリス国鉄の民営化; 全国宝くじ; 市民憲章; 1994年日曜営業法; Back to Basics政策; 1991年危険犬種法; 大学卒業の学歴のない最後の首相。 | |||||||||

| 73 |  |

トニー・ブレア Tony Blair 庶民院議員(セッジフィールド選挙区選出) (1953– ) |

1997年 5月2日 |

2007年 6月27日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

労働党 | [128][129] | ||

| 1997年; 2001年; 2005年 | 内閣Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | ||||||||

| 中華人民共和国への香港返還; ダイアナ元王太子妃の死; イングランド銀行の独立; タバコのスポンサーシップを巡るエクレストンから労働党への献金スキャンダル; ベルファスト合意; 1998年人権法; 死刑制度の完全廃止; スコットランドとウェールズへの権限移譲; 貴族院改革; 最低賃金の導入; NATOによるコソボ空爆; 燃料費の高騰に対する抗議; グレーター・ロンドン・オーソリティーとロンドン市長職の創設; 2000年情報自由法; シエラレオネ内戦へのイギリス軍の介入; 2001年の口蹄疫の流行; アメリカ同時多発テロ事件; アフガニスタン紛争; イラク戦争; 大学授業料に対して裁量制授業料制度を導入; 2004年シビル・パートナーシップ法; 2005年憲法改革法; ロンドン同時爆破事件; 一代貴族売買疑惑; 2006年IDカード法 | |||||||||

| 74 |  |

ゴードン・ブラウン Gordon Brown 庶民院議員(カーコーディ・アンド・カウデンビース選挙区選出) (1951– ) |

2007年 6月27日 |

2010年 5月11日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

労働党 | [130] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| グラスゴー国際空港でのテロ事件; 児童手当データ漏洩事件; 労働党への無申告での政治献金疑惑; ノーザン・ロック銀行及びその他の銀行の国有化; リスボン条約を批准; 個人所得税の10%の最低税率を廃止; 2007年から2008年にかけての世界金融危機; 大麻の分類をクラスBに移動; 庶民院議員経費スキャンダル; ロッカビー事件の実行犯アブデルバセット・アル=メグラヒの釈放; ダミアン・グリーン議員の逮捕; イラク戦争に関する独立調査委員会(チルコット委員会)を設置; 総選挙の時期を選ぶことができた最後の首相。 | |||||||||

| 75 |  |

デーヴィッド・キャメロン David Cameron 庶民院議員(ウィットニー選挙区選出) (1966– ) |

2010年 5月11日 |

2016年 7月13日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

保守党 | [131] | ||

| 2010年; 2015年 | 内閣Ⅰ(連合)・Ⅱ | ||||||||

| 2010年の総選挙の結果、ハング・パーラメントとなったため、自由民主党との連立内閣を組む。2期目は保守党単独政権となる; 血の日曜日事件の謝罪; 歳出と戦略的国防・安全保障政策の見直し(公共サービスの予算を削ったことにより、緊縮財政政策反対運動が起こった); 2010年の学生の抗議活動; 2011年にリビアへの軍事介入(エラミー作戦); 選挙方法を代替投票制 (Alternative Vote) に変更する是非を問う国民投票; 2012年福祉改革法; 2012年保健・高齢者ケア法; 2011年イングランド暴動; 欧州財政協定 (European Fiscal Compact) を拒否; ロンドンオリンピックの開催; ベルファスト市庁舎での国旗掲揚を巡る抗議; 同性婚の合法化(英語版); 国家犯罪対策庁の設置; イギリス軍兵士刺殺事件; スコットランドの独立の是非を問う住民投票; ロイヤルメールの民営化; 政治家による児童虐待疑惑告発関連文書の紛失; イラクとシリアで活動する過激派テロ組織「イスラム国」に対する軍事介入(シェイダー作戦); 2015年欧州難民危機; イギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票を実施、52%の国民がEU離脱に投票したため、EU残留を訴えていた首相は辞任した。 | |||||||||

| 76 |  |

テリーザ・メイ Theresa May 庶民院議員(メイデンヘッド選挙区選出) (1956– ) |

2016年 7月13日 |

2019年 7月24日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

保守党 | [132] | ||

| 2017年 | 内閣Ⅰ・Ⅱ | ||||||||

| マーガレット・サッチャー以来、史上2人目の女性首相。2016年6月に実施したEU離脱を問う国民投票の結果を受けて、イギリスの欧州連合離脱(ブレグジット)に関する事項を定めた欧州連合条約(リスボン条約)第50条の最終的な援用を取り扱うEU離脱省を設置。 | |||||||||

| 77 |  |

ボリス・ジョンソン Boris Johnson 庶民院議員(アクスブリッジ・アンド・サウス・ライスリップ選挙区選出) (1964– ) |

2019年 7月24日 |

2022年 9月6日[133] |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

保守党 | [134] | ||

| 2019年 | 内閣Ⅰ・Ⅱ | ||||||||

| 前ロンドン市長。2020年1月イギリスの欧州連合離脱(ブレグジット)実行。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のイギリスでの流行拡大。 | |||||||||

| 78 |  |

リズ・トラス Mary Elizabeth Truss 庶民院議員(サウス・ウェスト・ノーフォーク選挙区選出) (1975– ) |

2022年 9月6日 |

2022年 10月25日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

保守党 | [135] | ||

| — | 内閣 | チャールズ3世 2022年–在位中 | |||||||

| 史上3人目の女性首相。エリザベス2世崩御、チャールズ3世即位。内閣発足時に掲げた減税政策を市場の混乱で全面撤回。支持率の急落を受けて辞意を表明。在任期間が史上最短のイギリス首相となる。 | |||||||||

| 79 |  |

リシ・スナク Rishi Sunak 庶民院議員(リッチモンド選挙区選出) (1980– ) |

2022年 10月25日 |

2024年 7月5日 |

第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

保守党 | [136] | ||

| — | 内閣 | ||||||||

| インド系出身・非白人としては初。過去200年では最年少の首相就任。チャールズ3世とカミラの戴冠式、またイギリス国民が保守党の政権に疑問を抱き始めた頃にスナクは7月4日に解散総選挙を行うことを発表し、投開票がなされたが保守党は大敗、労働党が議席単独過半数に達したため、14年間の保守党政権最後の首相となる。 | |||||||||

| 80 |  |

キア・スターマー Sir Keir Rodney Starmer 庶民院議員(ホルボーンとセント・パンクラス選挙区選出) (1962- ) |

2024年 7月5日 |

現職 | 第一大蔵卿 国家公務員担当大臣 |

労働党 | [137] | ||

| 2024年 | 内閣 | ||||||||

| 14年ぶりの労働党所属の首相、総選挙時は政権与党保守党に対して250議席以上の歴史的大差で圧勝した。 | |||||||||

| 代 | 肖像 | 氏名 地位/爵位 (生没年) |

在任期間 — 選挙 |

兼職 | 所属政党 — 内閣 |

君主 在位期間 |

出典 | ||

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.