吸血鬼

血を吸い栄養源とする蘇った死人または不死の存在 ウィキペディアから

吸血鬼(きゅうけつき、古東スラヴ語: вѫпырь)は、民話や伝説などに登場する存在で、生命の根源とも言われる血を吸い栄養源とする、蘇った死人または不死の存在[1]。その存在や力には実態が無いとされる[2]。

狼男、フランケンシュタインの怪物と並び、世界中で知られている怪物のひとつ。また、用語の転用として、不当に人々から利益を搾り取る人間なども指す[3][4]。

概要

ブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』、シェリダン・レ・ファニュの『カーミラ』など、多くの創作において登場してきた。生と死を超えた者、または生と死の狭間に存在する者、不死者の王とされる。凶悪な犯罪者の通称としても使われる[1]。ヴァンパイア、バンパイヤ、ヴァンピールなどとも書かれる。

現代の吸血鬼・ヴァンパイアのイメージは、ヨーロッパにルーツがある伝承のイメージが強い[5]。吸血鬼の伝承は古くから世界各地で見られ、古代ギリシアのラミアーやエンプーサ、古代バビロニアのアフカルを皮切りにテッサリアの巫女、ブルーカ(ポルトガル)、ドルド(ドイツ)[5]、東ヨーロッパのヴァンパイアに加え、アラビアのグール、中国のキョンシー等がある。この場合、吸血鬼という名称が用いられているが、人間の血を吸う行為は全ての吸血鬼伝承に共通するものではない。

語源

諸説有るが、1730年代における英語の出版物に「vampyre」の文字があるため、それ以前の時期から使われていた語とされている。一般的にはリトアニア語の「Wempti(飲む)」由来とされる他、トルコ語の「uber(魔女)」[6]、セルビア・クロアチア語の「Pirati(吹く)」も提唱される。

ただしヴァンパイアという言葉が一般的に使用されるようになる18世紀[5]以前から世界各地に吸血鬼伝説があり、それぞれの名前で呼ばれている[1]。中国では、

ノスフェラトゥ (Nosferatu) という呼び名も19世紀末頃から見られるが、その由来は判然としない。

吸血鬼の姿

ぶよぶよした血の塊のようなものであるか、もしくは生前のままであるとされることが多い。両者とも、一定の期間を経れば完全な人間になるとされることもある。また、様々な姿に変身することが出来るとされる。吸血鬼は、虫に変身する、ネズミに変身する、霧に変身するなどの手段を用いて棺の隙間や小さな穴から抜け出し、夜中から夜明けまでの間に活動するものとされた。また、地域によって異なるが、特定の月齢や曜日、キリスト教の祭日などの日には活動できないとされる場合が多い。吸血する際は、長い牙が出現するとされている。また、最近では、獲物である人間を惹きつけるために、美しい容姿を持つとされることが多い。

民間伝承

要約

視点

吸血鬼の概念は、数千年もの前から存在していた。メソポタミア、古代イスラエル、古代ギリシア、古代マニプル、古代ローマなどの各文化には、現代の吸血鬼の前身と考えられるような悪魔や精霊が登場する物語が存在した。このように世界各地の文化に吸血鬼のような存在が伝承されている一方で、今日の吸血鬼に関する民間伝承は、専ら18世紀初頭、東南ヨーロッパにおいて口承されてきた伝説が記録・出版されて広まったものが元になっている[10]。多くの場合、吸血鬼の正体は邪悪な存在や自殺者、魔女などの亡霊とされるが、他にも死体に悪霊が憑りついたり、吸血鬼に咬まれたりすることによって生まれることもある。この種の伝承は広く拡散され、一部の地域では吸血鬼であると言いがかりをつけられた人々が公開処刑されるというような集団ヒステリーを引き起こしたことさえあった[11]。

共通する言及

外見

ヨーロッパにおける各地の吸血鬼伝承には共通する要素もいくつかあるが、一つの言葉として説明するのは難しい。吸血鬼は通常、太った外見をしており、色は血色、紫色などの暗い色をしていると言われている[12][13][14] 。

吸血鬼の発生

元来の民間伝承では、吸血鬼が発生する要因は多種多様であった。スラブや中国における伝承では、動物、特に犬や猫に飛び越えられた死体は甦ると言われ恐れられていた[15]。また、熱湯を通していない外傷を負った遺体もそうなる危険があるとされていた。ロシアの民間伝承では、吸血鬼は生前魔女だったか、ロシア正教会に反逆した者たちの成れの果てだと言われていた[16]。ドイツでは胞衣を纏ったまま生まれた者は死後ナハツェーラーと成ると言われた[1]。

南スラブの一部では吸血鬼はいくつかの段階を経てその身体を形成すると考えられた。特に最初の40日間は吸血鬼に決定的な影響を与えるとされた。吸血鬼のはじめの姿は目に見えない影であり、次第に生き血で活性化し、骨の無いゼリー状の塊の肉体を形成した。最終的には生前とほぼ同じ身体を獲得し、墓場を出て、人間としての生活を始めることができるようになった。この吸血鬼は大抵の場合男性で、性的に活発であった。彼らは生前の妻、あるいは新しい妻とともに子供をもうけることもあった。子供は親同様の吸血鬼、あるいは吸血鬼を殺す能力を持つ吸血鬼ハンターになるとされていた[17]。アルバニアの民間伝承では、ダンピール(dhampir)は、ククディあるいはルガットとヒトとの間に生まれた混血児とされている。ダンピールはククディやルガットを探知する特異な能力を持っており、通常不死のルガットを殺すことができるのはその子であるダンピールのみである。地域によっては、動物や睡眠中のヒトがルガットに変化するということも伝えられている。なお、ダンピラージ(Dhampiraj)はアルバニアにおける姓の一つとなっている[18]。

吸血鬼に対する予防策

死者が吸血鬼のようなアンデッドになるのを防ぐためのしきたりがしばしば考えられてきた。遺体を逆さに埋葬したり、遺体の近くに鎌などの物体を置いておくことは、遺体に侵入しようとする悪霊を立ち退かせたり、遺体が棺から起き上がれないようにするためとして広く普及した[19]。この慣わしは、古代ギリシアにおける、死者が冥界でステュクスの川を渡れるように代金として死者の口にコインを入れ込むという習慣に類似しており、またこのコインは死者の体内の悪霊を追い払うことも目的としていた可能性が指摘されている。そのため、これが後世の吸血鬼伝承に影響を与えた可能性が取り上げられている。現代ギリシアのヴリコラカス伝承にも、人間が死後ヴリコラカスになるのを防ぐために遺体に蝋の十字架と "Jesus Christ conquers" の文字が刻まれた陶器を置くという習慣が残っている[20]。

他にもヨーロッパでは、吸血鬼であると思われる遺体の膝の腱を切断したり、墓の地面にケシの実やキビ、砂を置くなどのしきたりが一般に行われてきていた。後者は吸血鬼の計算癖な性質に基づいたものであり、墓の前に落ちた実などを一晩中数え上げさせることによって活動させないことを目的としているとされる[21][22]。中国の伝承でも同様に、吸血鬼のような存在が米袋を見るとその中の米を一粒ずつ数えたくなるという描写がある。これらの言い伝えは、インドの民間伝承や、南米の魔女、その他邪悪な存在に関する物語などにも見られるテーマとなっている[23]。

吸血鬼の識別策

吸血鬼のいる墓を識別するしきたりも多く為された。その一つは、女性経験のない男子を同じく交尾を経験した事の無い牡馬に乗せて墓地や教会の土地を周るというものである。すると、馬は問題のある墓の手前でたじろぎするという[16]。一般にこのしきたりには黒い馬が必要とされているが、アルバニアでは白い馬を要している[24]。また、墓の地面の上に穴が空いているのは、そこに吸血鬼がいる一つの兆候であった[25]。

吸血鬼と思われる死体は、普通以上に健康な外観をしており、ふくよかで、腐敗がほとんど、あるいは全く見られないと説明されている[26]。また、人々が吸血鬼と思われる遺体の入る棺を開けた時、遺体の顔に鮮血がびっしりと付いていたという話も言われている[27]。吸血鬼の活動の根拠には、牛、羊などの家畜や、親戚、隣人などの死亡が挙げられていた。民俗上の吸血鬼の行動の特徴には、屋根に石を投げたり、家財を移動させたり、眠っている人に触れたりすることなどを通じてその存在を知らしめるという、ポルターガイスト的な要素も含まれていた[28][29]。

吸血鬼への防御策

多くの民間伝承によると、吸血鬼を苦手なアイテムは、十字架、ニンニク、太陽光、聖水などが一般的な例で[32]、他にもノバラやサンザシの枝も吸血鬼に害を与えるものと連想されることがあり、ヨーロッパでは吸血鬼を除けるために家屋の屋根にカラシの種子が撒かれていたことがある[33]。他にも神聖なアイテムが、吸血鬼の厄除けとして考えられていた。一部の民間伝承では、吸血鬼は教会や寺院などの神聖な空間や、流水の上を歩くこともできないとされていた[31]。

伝統的に鏡に吸血鬼を除けるための効果があるとは考えられていないが、扉の外側に鏡を置くと吸血鬼を避けられるとして使用されてきたことがある。一部の文化では、吸血鬼には魂が無いため鏡に反射せず、また影を落とさないとされるが[34]、これは普遍的な設定ではなく[注 1]、『吸血鬼ドラキュラ』を書いたブラム・ストーカーによって、後世の作家や映画制作者に普及したものである[35]。

また、一部の伝承では、吸血鬼は家の主人に招待を受けない限り、家屋に入ることができないとされている。一度招待を受ければ、その家に自由に出入り出来るようになる[34]。民俗上、吸血鬼は夜に活動すると信仰されてきたが、日光に弱いという設定は一般的ではなかった[35]。

ポーランドとロシアにおける吸血鬼について言及している1693年と1694年の報告では、吸血鬼の墓が発見された時、小麦粉に吸血鬼の血を混ぜて焼いたパンを食べるか、あるいは単にその血を飲むと、吸血鬼から保護されるのではないかと主張されている[36]。アーノルド・パオールの吸血鬼事件の話においては、吸血鬼の墓の周りの土を食えば同じ効果があると言われた[37]。

吸血鬼の退治方法

吸血鬼を対峙する方法は様々で、南スラブにおいては杭を打つのが最も一般的である[39]。ロシアとバルト三国においてはトネリコ材が[40]、セルビアにおいてはサンザシ材が好まれ[41]、シレジアにおいてはオークが使われたと記録されている[42][43]。キリストの十字架はアスペン製であるとも言われていたため、アスペンも杭の材料に使用された[44] 。吸血鬼と思われた人物に対しては心臓に杭が打たれることが最も多かったが、ロシアとドイツ北部では口が[45][46]、セルビア北東部では胃が狙われた[47]。胸を狙うことにより、肥大化した吸血鬼を「萎ませる」効果があったという。この方法は、吸血鬼になる可能性がある遺体の棺に、吸血鬼になろうとして体が肥大化した時に鋭利なものが皮膚が貫通するように遺体に側に鎌を置くという「吸血鬼埋葬」の方法と類似性がある[48]。

ドイツと西スラブにおいては斬首が好まれ、頭部は臀部の後ろ、両脚の間、あるいは胴体と離れたところに埋葬された[39]。一部の文化では魂が死体の中に残ると言われていたため、これによって魂の肉体からの離脱を早めるとされた。また、頭部、胴体、衣服は吸血鬼として遺体が起き上がるのを防ぐために、スパイクで地面に固定されることもあった[49]。

ジプシーの人々は、埋葬時に鉄の針を遺体の心臓に打ち込み、その上で口の中、目、耳の上、指の間に鋼片を置いた。また、遺体の靴下の中にサンザシを入れたり、脚にサンザシの杭を打ち込んだりした。ベネチア近郊に16世紀に埋葬された女性の口の中にレンガが押し込まれているのは、吸血鬼退治の儀式の一貫であると考古学者は解釈している[51]。ブルガリアでは、胴体に鋤の破片のような金属が埋め込まれた100以上の人骨が発見されている[50]。

さらには、遺体に熱湯をかけたり、完全に焼却したりするのも吸血鬼退治として行われた。東南ヨーロッパでは、吸血鬼は射殺、溺殺、葬儀のやり直し、悪魔祓いや体に聖水を振りかけることによって退治されたことがあったという。ルーマニアではニンニクを口の中に入れたり、棺に銃弾を撃ち込んで予防したりするという策が採られていた。なおも問題がある場合は、遺体は解体・焼却された後に水と混ぜられ、厄除けとしてその家族に与えられた。ドイツのザクセン地方では、吸血鬼だと疑われている人の口にはレモンが入れられた[52]。

その他の伝承

マレーシアでは空を飛ぶ頭と首のペナンガラン(宗教的な苦行の最中に誤って首を切り落とした女性が成る)、インドネシアでは強姦されて妊娠した女性が甦り、男性の血を吸うスンダル・ボロンが伝えられている[1]。また、同じくマレーシアとインドネシアには、ポンティアナックと呼ばれる白い服を着た女性の吸血鬼の存在が伝えられている。

ヴィクトリア朝以降の吸血鬼

永遠の若さをもつとされるのはヴィクトリア朝時代に入ってからである。現在の吸血鬼の多くは、不老不死で知性的な、多くの不思議な力を持つ者として描かれる。吸血鬼は霧、オオカミあるいはコウモリに変身することができるとされる。また、古来から鏡には人間の魂を映し出す力があると信じられていた為、肉体と魂の結びつきが弱いとされる吸血鬼は、鏡にその実像が映らないとされる。

吸血鬼退治

吸血鬼の存在を信じていた人々にとっては現実に差し迫った脅威であり、とくに農村部などにおいては、不可解な事件が発生した際に、多くの吸血鬼退治が現実に行なわれた。この吸血鬼退治は、ごくわずかではあるが20世紀になってからも行なわれたことが資料によって確認されている。

具体的な退治方法としては、首を切り落とす、心臓に杭を打つ、死体を燃やす、銀の弾丸もしくは呪文を刻んだ弾丸で撃つ、などの方法が挙げられる。また、葬儀をやり直す、死体を聖水やワインで洗う、呪文などを用いて壜や水差しに封じ込める、などの死体を損壊しない方法がとられることもあった。

吸血鬼退治は、聖俗の両権力から不当に死体を損壊する不道徳な行為であると考えられていたらしく、吸血鬼退治に関する禁令が出ることもしばしばであり、少なくとも近世以降は、吸血鬼という概念は知識階層にはあまり真に受けられるものではなくなっていたことが窺える。ただし農村部などでは、農民の反発を恐れた地方領主や役人が吸血鬼退治を看過することはとくに珍しいことではなく、禁令はたいていの場合無視されていた。

現代の吸血鬼事件

21世紀になった現代でも、一部の地域では吸血鬼伝説が色濃く残っている。2017年には、マラウイで、吸血鬼だと疑われた男性2人が自警団に殺される事件が起きている。124人が殺人罪で逮捕された[53]。

吸血鬼と関連付けされる例

- ポルフィリン症 - 患者の外観および日光を避ける生活と吸血鬼伝説との関係

- レンフィールド症候群 - 1980年代に精神医学のパロディとして、吸血衝動を持つ人間の症候群というものが創作されたが、真実として受け取ってしまう人もいた。名前はブラム・ストーカーのホラーフィクション小説『吸血鬼ドラキュラ』の登場人物からつけられた。実際に血を飲む欲求にかられた人も報告されているが、なんらかの精神疾患として処理され、特定の症候群としては扱われていない。

現代的な吸血鬼の特徴

要約

視点

腕力は人間を超え、体の大きさを自由に変えたり、コウモリや狼などの動物、霧や蒸気に変身でき、どんな場所にも入り込む。また、催眠術やフクロウ、コウモリ、狼、狐、昆虫といった動物、嵐や雷などを操るとされる。トランシルヴァニアの伝説を元にしたブラム・ストーカーの小説『吸血鬼ドラキュラ』は現代の吸血鬼のイメージに強い影響を及ぼしており、従って東ヨーロッパの吸血鬼は現代のそれに近い。『ドラキュラ』の登場人物の一人であるヴァン・ヘルシング教授は、吸血鬼を「怪力無双、変幻自在、神出鬼没」と称する[1]。

現代の吸血鬼が持つという特徴の源泉は東ヨーロッパにあった吸血鬼に限られない様々な魔物が持っていた特徴にある。教皇ベネディクトゥス14世はキリスト教啓蒙のために土着信仰を弾圧したが、それが却って埋もれていた魔物の説話を広めることになった。キリスト教布教以前に信じられていた魔物の特徴は以下のようなものである。

- 日光を嫌う(人工光には強い)ため、昼間は墓地や洞窟などに身を隠す(ただし青色以上のエネルギーを持つ可視光や電離放射線には大ダメージを受ける設定の作品もある)日光を浴びると灰になるというのは近年の映画作品において作られた設定である[54])

- 緩い水流や穏やかな海面を歩いて渡る

- ニンニクや匂いの強い香草等を苦手とする

- 瞳が赤い

- 美しい女性ばかりを好んで血を吸う

- 赤ワインや生肉などを血の代用品としている

これらは吸血鬼の特徴に引き継がれ、ドラキュラ伯爵の逸話と結び付けられてヴァンパイア像の源泉になった[5]。

吸血鬼とコウモリの関連は、大航海時代以降にアメリカ大陸熱帯雨林地域を踏破し太平洋を目指したスペイン人が発見した動物の血を吸うコウモリの種類を吸血コウモリ(ヴァンパイア)と名付けたことに由来する[5]。

19世紀のロマン主義文学は、吸血鬼を異端として描き、その印象を確立する大きな役割を担った。その中でもシェリダン・レ・ファニュの小説『カーミラ』は女性の吸血鬼を描き「(女吸血鬼は)魅惑的でしたたか」という特徴を与えた。この影響からそのような性質の女性にヴァンプという俗称をつけるようになった[5]。

ブラム・ストーカーの小説『吸血鬼ドラキュラ』は、ドイツなどヨーロッパにあった怪奇小説(ゴシック・ノヴェル)で描かれた魔物の特徴を取り込みつつ、キリスト教的な要素も加えて巧みに吸血鬼像を創り出した。前者からは「初めて訪問した家では、その家人に招かれなければ侵入できない」とし、後者の例である「十字架を非常に嫌う。護符や聖餅も同様に、打ち払う効果を持つ」「十字架、聖水、イコンのような宗教的象徴は、それ自体には効能が無くそれを持つ者の信仰が重要であり、また力のある吸血鬼には通用しないことがある[1]」という部分は当時のヨーロッパでは常識とも受け止められていた考えである[5]。

その他に以下のような特徴が挙げられる。

創作物の題材としての吸血鬼

要約

視点

→作品リストについては「吸血鬼を題材にした作品の一覧」を参照

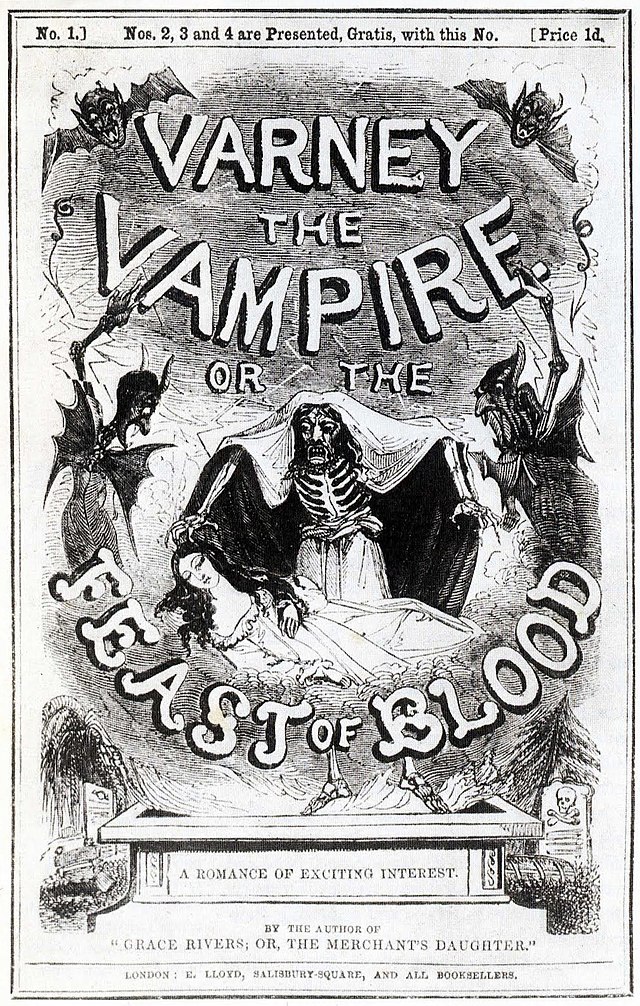

現代において、吸血鬼はフィクションにおける定番の存在となっている。このようなフィクションでの登場は、18世紀の詩から始まり、19世紀の短編小説へと発展していったが、その最初期の最も影響力があったものが、吸血鬼ルスヴン卿が登場するジョン・ポリドリの『吸血鬼』(1819年)であった[55]。 ルスヴン卿は、アンチヒーローとしての吸血鬼像を広めた。その後、吸血鬼というテーマは『吸血鬼ヴァーニー』(1847年)に代表されるペニー・ドレッドフルのような連続掲載作品を経由し、最終的に1897年のブラム・ストーカーによる『吸血鬼ドラキュラ』によって頂点に達した[56]。

現在では当たり前となっている吸血鬼の設定もまた徐々に確立されていったものである。ヴァーニーとドラキュラ伯爵に見られるように、突き出た2本の歯を持ち、致命的ではないが日光を苦手とする設定は19世紀に登場した。20世紀に入るとムルナウの映画『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922年)にて、吸血鬼にとって日光が致命的な弱点として加わった[57][58]。 マントは、高い襟と共に1920年代の舞台作品で登場し、これは舞台上でドラキュラが消える演出のために、劇作家ハミルトン・ディーンによって導入されたものであった[59]。 ルスヴン卿とヴァーニーは月光によって自らの肉体を治癒したが、これも伝統的な民間伝承には存在しない設定である[60]。 必ずしも明示的ではないが、民間伝承でよく見られたのは「不死性」であり、これは吸血鬼映画や文学でも大きく取り上げられている特徴の一つである。永遠の命の代償として、血液を絶え間なく必要としていることが一般に扱われる[61]。

文学

吸血鬼 ――ヴァンパイア(Vampire)やレヴィナント(Revenant)―― の最初期の例は、ハインリヒ・アウグスト・オッセンフェルターの『吸血鬼』(1748年)、ゴットフリート・アウグスト・ビュルガーの『レノーア』(1773年)、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの『コリントの花嫁』(1797年)、バイロンの『The Giaour』(1813年)などの詩であった[62]。

バイロンはまた、吸血鬼をテーマとした最初の散文小説『吸血鬼』(1819年)の作者ともされていた。実際には彼の主治医であったジョン・ポリドリの作品であったが、その着想の元になったのはバイロンの断片的な小説『Fragment of a Novel』(別名:『The Burial: A Fragment』、1819年)であった[11][56]。 また、この作品に登場する吸血鬼ルスヴン卿はバイロンがモデルとされている。そもそもルスヴンという名前が、1816年にバイロンの恋人であったキャロライン・ラムが出版したゴシック小説『グレナヴォン』の主人公グレナヴォン伯爵クラレンス・ド・ルスヴンに由来したものと考えられている。『グレナヴォン』はバイロンの放縦な生活を基に書かれたものであり、主人公グレナヴォン伯は、バイロンの支配的な性格を現した人物であった[63]。

ヴィクトリア朝中期に吸血鬼小説として人気を博したのが、一般にペニー・ドレッドフルと呼ばれる形態で1845年から1847年にかけて連載された、ジェームズ・マルコム・ライマーとトーマス・ペケット・プレストによるゴシックホラー小説『吸血鬼ヴァーニー』であった。1847年に単行本として出版されたこの作品は2段組868ページに及び、ヴァーニーの恐ろしい活躍を描写するために生々しく、はっきりとサスペンスに満ちた作風であった[55][60]。 このジャンルのもう1つ重要な作品は、シェリダン・レ・ファニュによる、同性愛者の女性吸血鬼が登場する『カーミラ』(1871年)である。ヴァーニーと同様に、吸血鬼カーミラは、吸血鬼ゆえの制約ごとが強調されており、やや同情的な描かれ方をしている[64]。

大衆小説における吸血鬼描写の試みにおいて、他作品が比肩できないほどの影響力と決定力を持ったのが1897年に発表されたブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』であった[65]。 吸血鬼を、伝染性を持った悪魔憑きの病気とし、性・血・死を下敷きとした描写は、結核と梅毒が一般的であったヴィクトリア朝時代のヨーロッパにおいて琴線に触れるものであった。ストーカーの作品に描かれた吸血鬼の特徴は、民間伝承と融合して決定的なものとなり、最終的に現代におけるフィクションの吸血鬼像を形作った[55]。

『吸血鬼ドラキュラ』の創作にあたってストーカーは、ポリドリの『吸血鬼』や、『カーミラ』といった先行作品を始め、エミリー・ジェラードの『森の彼方の国』(1888年)などの作品やトランシルヴァニアや吸血鬼についての書籍を参考にしていた。ロンドンで同僚が言及した「史実のドラキュラ」であるヴラド・ツェペシュの物語に興味を持つと、すぐに作品に取り入れた。1897年の出版時には第1章が省略されたが、これは1914年に『ドラキュラの客』というタイトルの短編小説として発表された[66]。

20世紀後半には何巻からもなる吸血鬼の大作作品が台頭し、書籍の題材としての関心が再び高まった。この嚆矢となったのはゴシックロマンス作家マリリン・ロス(W.E.D.ロス)の『バーナバス・コリンズ』シリーズ(1966年-1971年)であり、この作品はアメリカの人気テレビドラマシリーズ『ダーク・シャドウ』のノベライズ版であった。この作品では吸血鬼を伝統的な悪の化身としてではなく、詩的な悲劇の主人公として描く方向を作り出した。この形式は、小説家アン・ライスの大人気小説『ヴァンパイア・クロニクルズ』シリーズ(1976年-2003年)[67]や、ステファニー・メイヤーの『トワイライト』シリーズ(2005年-2008年)[68]でも踏襲された。

映画

→詳細は「吸血鬼映画」を参照

古典ホラー映画において傑出したキャラクターの1つと考えられている吸血鬼は、映画・テレビといった映像作品においてよく用いられている題材である。特にドラキュラ伯爵は、シャーロック・ホームズに次いで多くの映画に登場し、初期の吸血鬼映画の多くはストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』を原作とするか、もしくはそこから密接して派生したものであった。この中には初めてドラキュラを描いたとされる、F・W・ムルナウ監督による1922年のドイツ表現主義のサイレント映画『吸血鬼ノスフェラトゥ』が含まれる。この作品は『吸血鬼ドラキュラ』を無断で翻案したものであり、舞台をドイツ、吸血鬼の名はオルロック伯爵といった改変点も多々あった。特に伯爵の最期について朝日を浴びて消滅するというラストに置き換えられたが、これは吸血鬼は日光を致命的な弱点とする、という現代ではオーソドックスな吸血鬼設定の元となった[69]。

その後、トーキーの時代に入って最初に描かれたドラキュラ作品が、トッド・ブラウニングが監督し、ベラ・ルゴシがドラキュラ伯爵を演じたユニバーサルの『魔人ドラキュラ』(1931年)である。ルゴシの演技と映画の総合的な出来はホラーというジャンルの黎明期に大きな影響を与えた。これは、サイレント時代よりも、はるかに効率的に音響や特殊効果を用いることを意味していた。 この1931年の映画の影響は、20世紀後半から現代に至るまで続いている。スティーヴン・キング、フランシス・フォード・コッポラ、ハマー・フィルム、フィリップ・サヴィルなどは、直接にインスピレーションを受け、演出や引用を行っている。

ゲーム

ロールプレイングゲーム『ヴァンパイア:ザ・マスカレード』は、現代の吸血鬼作品に影響を与え、特に「抱擁(エンブレイス、embrace)」や「サイヤ(sire)」といった用語は吸血鬼小説に影響を与えた[55](抱擁(embrace)は吸血鬼が人間を吸血鬼に変える行為を指す。サイヤ(sire)は「主君」の意味で、吸血鬼と、その吸血鬼によって吸血鬼化された人間との主従関係を意味し、主人と下僕という絶対的な関係を指す)。 吸血鬼をテーマとして人気を博したテレビゲームには『悪魔城ドラキュラ』や『レガシー・オブ・ケイン』などがあり、ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』を下敷きにしている[70]。 ロールプレイングゲーム『ダンジョンズ&ドラゴンズ』には吸血鬼が登場する[71]。

現代の吸血鬼サブカルチャー

ゴス系サブカルチャーにおいては、他人の血を吸うことを娯楽とする「ヴァンパイア・ライフスタイル」と呼ばれる現代サブカルチャーの用語がある。これは、カルトの象徴的行為やホラー映画、アン・ライスの小説、ヴィクトリア朝イングランドの風俗といった大衆文化史に由来する[72]。 吸血鬼サブカルチャーの中でもよく見られる吸血行為は、一般的に「サングワン・ヴァンパイアリズム」(sanguine vampirism、直訳:享楽的吸血鬼主義)と呼ばれる血液に関連したものと、「サイキック・ヴァンパイアリズム」(psychic vampirism、直訳:精神的吸血鬼主義)と呼ばれる霊的なエネルギーを摂食するものの両方を含む[73][74]。

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.