Progrès

changement d'état De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Le progrès est le processus évolutif orienté vers un achèvement : l'idéal. Le concept de progrès, popularisé au XIXe siècle, s'appuie sur l'idée sous-jacente d'un sens à l'histoire. Cette notion s'observe dès l'Antiquité et sa définition a évolué au fil des différents paradigmes intellectuels.

Illustration : prototype de l'équipement en IA Watson, d'IBM, 2011.

Premières occurrences du terme

Résumé

Contexte

Étymologie

Le mot progrès est issu du latin progressus (de pro : « en avant » et gressus : « marche », « démarche »), dont la traduction littérale est « marche en avant », notamment au sens militaire, sans idée d’amélioration[1]. Le terme progressus en latin peut également désigner, au sens figuré, un accroissement (progressus aetatis : « progrès de l'âge ») ou un développement (progressus facere in studiis : « faire des progrès dans les études »)[2].

Origine dans la culture française

La première occurrence du terme progrès en français remonte au XVIe siècle. Il s'agit d'une traduction littérale du mot latin "progressus" que Rabelais emploie en 1546 dans Le Tiers Livre pour qualifier l'idée d'avancement ou de développement d'une action "vers le mieux"[Sp 1]. En 1588, Montaigne lui confère le sens d'une transformation graduelle "vers le mieux", avec une connotation morale[Sp 2]. En latin (pour le sens figuré), comme dans les premières occurrences françaises, le terme de "progrès" a donc une connotation positive.

Pour le politologue Pierre-André Taguieff, Francis Bacon apporte une dimension temporelle au terme :

« Le mot « progrès » qui, conformément à son étymologie, désignait une avancée, une simple marche en avant (latin progressus), n'était jusque là doté que d'un sens spatial. Bacon lui donne son sens temporel, et plus précisément sa temporalité linéaire, d'où son caractère cumulatif, qui le constitue comme idée proprement moderne : la simple action d'avancer, le simple mouvement en avant dans l'espace se transforme en processus de développement et d'amélioration. Par cette innovation conceptuelle, qui permet de concevoir le processus d'amélioration du savoir (progressus scientiarum) comme continu et cumulatif, et sans fin, il a ouvert la « voie à la conception moderne du progrès », même s'il convient d'identifier une autre source, celle-là française, de la vision du progrès, peut-être initiée par Montaigne faisant sien le sens moral du mot latin progressio, le « chemin vers la vertu ». »

— Pierre-André Taguieff, L'idée de progrès. Une approche historique et philosophique[3].

Critique du progrès

Selon le Dictionnaire d'économie et de Sciences sociales (1993), le terme est à la source d'ambiguïtés, voire de confusions[4] :

« Concept central de la pensée des Lumières et des courants évolutionnistes, le progrès incarne la croyance dans le perfectionnement global et linéaire de l'humanité ; la société, tout en se développant, évolue vers le "mieux" : augmentation des richesses, progrès scientifique et technique… mais aussi amélioration des mœurs et des institutions, voire progrès de l'esprit humain. […] En réalité, rien n'assure que le progrès économique entraîne mécaniquement le mieux-être. »

De fait, depuis son émergence au XVIIIe siècle, le terme a été très diversement interprété, évoluant de l'éloge à la critique acerbe.

Histoire de la notion jusqu'au XXe siècle

Résumé

Contexte

La notion de progrès a été diversement interprétée selon les époques, mais peut globalement se comprendre comme une combinaison de « progrès moral »[5]; « progrès social », « progrès scientifique », « progrès technique », « progrès spirituel » et - à partir du XVIIIe siècle - de « progrès économique » (on parle alors plutôt de « croissance économique »).

Toutefois, elle ne naît pas ex nihilo mais a partie liée avec celle d'évolution. Il y a lieu donc de remonter non seulement aux origines mêmes de l'histoire de l'humanité mais aussi à ce qui précède celle-ci[Sp 3].

Avant l'humanité

Pour cette période, la notion de progrès n'a vraiment été débattue qu'à partir du XIXe siècle, avec la nouvelle conception de ce qu'est un progrès à l'époque, notamment après 1859, quand le paléontologue Charles Darwin a fait connaître ses théories sur la sélection naturelle et l'évolution des espèces et que le questionnement sur les origines de l'humanité est devenu de plus en plus collectif : la fameuse phrase « l'homme descend du singe » (qui caricature la pensée de Darwin mais qui n'est pas de lui) a choqué un moment bon nombre de gens et, encore aujourd'hui, au-delà des milieux créationnistes, reste débattue[réf. nécessaire]. Afin d'évaluer la différence d'échelle entre « évolution » (biologique) et « progrès » (culturel), « pour comprendre notre nature, notre histoire et notre psychologie, il nous faut entrer dans la mentalité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs[6] » et même rappeler brièvement quelques données relatives à la vie sur Terre avant l'apparition de l'homme[7].

Préhistoire

À la préhistoire avec l'invention d'objets par l'homme, la distinction avec les autres groupes d'animaux se fait ; naissance de l'artisanat, progrès dans le mode de vie[8]. Une progression se fait par l'invention de l'art : l'art rupestre et l'art d'enterrer les morts[9] ; À cause de sa large diffusion, progrès non discuté sur l'évolution du groupe humain rassemblé, mais problématique encore au XXIe siècle sur ce que cela représente : peut-être un repère temps, ou des repères de ressources[8].

Antiquité

Civilisation post-préhistorique sumérienne

Progrès non discuté par l'apport de l'écriture, de la numération sur des groupes humains qui se sédentarisent. Et apport de la musique jouée et écrite[10]. La guerre est alors définie comme un système de régulation de conflit entre groupes armés associant le progrès technique acquis sur les armes et engins qui servent à se déplacer : cela sera l'art de la guerre comportant les chants guerriers. L'échange d'objets existe pour les sédentaires[9] ce qui progressera vers le commerce.

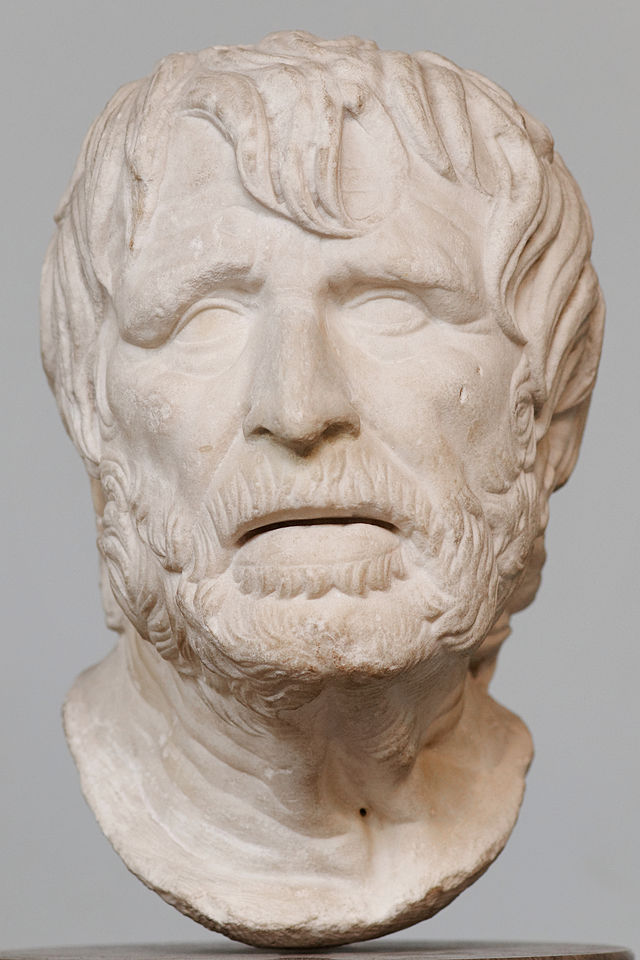

Civilisation grecque

Alors que sont établies différentes structures de pensée correspondant à la progression des Villes-états et leurs moyens économiques, progression relativement semblable dans les régions-nations d'Inde, de Chine, d'Arabie et du pourtour méditerranéen[11]. Pour l'Occident, la culture grecque est majeure. L'historien Jacques Le Goff voit dans les poèmes didactiques d'Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.) les premières grandes réflexions sur l'évolution de l'humanité[12].

La figure de Prométhée sera régulièrement interprétée comme emblématique de la malédiction qui résulte de toute volonté de puissance et des risques que celle-ci, immanquablement, fait courir à l'humanité[13],[14].

En Grèce, un renversement des valeurs se produit entre le VIIe siècle av. J.-C. et le Ve siècle av. J.-C. Les sciences grecques constituent l'expression d'une véritable pensée rationnelle et logique, elle-même fondée sur la capacité d'abstraction. La période des Présocratiques premiers philosophes marque le passage de la pensée mythique à la raison par la maitrise de soi : à la place des légendes expliquant la création du monde ou les phénomènes naturels, on formule des théories avec des arguments qui sont dans une logique définissant le corps civique[11]. Du reste, Thalès, Pythagore, Héraclite, Parménide, Hippocrate, Démocrite sont à la fois mathématiciens, physiciens aussi bien que médecins : sciences et philosophie s'alimentent respectivement, au point qu'il est difficile d'établir une frontière entre les deux domaines. Il est d'usage de qualifier de « miracle grec » cette fusion[15],[16].

Se fondant sur les recherches de l'historien des sciences Abel Rey, Jacques Ellul considère que, chez les Grecs, à la différence notable de ce que l'on observera plus tard dans la civilisation romaine, le progrès scientifique ne s'accompagne nullement d'un progrès technique ; du moins, pas dans les mêmes proportions :

« (Certes), les Grecs sont les premiers à avoir une activité scientifique cohérente (...) mais il se produit alors un phénomène qui n'a pas fini d'étonner l'histoire : c'est la séparation presque totale entre la science et la technique. (...) Les besoins matériels sont méprisés, la recherche technique apparaît indigne de l'intelligence, le but de la science n'est pas l'application mais la contemplation. Platon se refuse à tout compromis d'application, même pour faciliter la recherche scientifique. C'est l'exercice de la raison la plus abstraite qui doit seul être conservé[Sp 4]. »

Civilisation romaine

Née au VIIIe siècle av. J.-C. avec la fondation de Rome et son patriarcat, la civilisation romaine s'est manifestée sous trois régimes successifs :

- La monarchie (jusqu'au Ve siècle av. J.-C.) ;

- La République (du Ve au Ier siècle av. J.-C.), caractérisée par une séparation des pouvoirs législatif et exécutif ainsi que par un système juridique élaboré et une administration très hiérarchisée ;

- L'Empire (du Ier au Ve siècle), période durant laquelle les Romains dominent l'ensemble du monde méditerranéen et de l'Europe de l'Ouest par la conquête militaire, puis l'assimilation des élites locales avec l'obligation pour celles-ci d'une conception du monde nouvelle (langage, écriture, monnaie).

L'idée de progrès émerge principalement durant la République, soit du IIIe siècle av. J.-C. au Ier siècle av. J.-C., selon Antoinette Novara « une maxime unique pourrait résumer les idées de la Rome républicaine sur le progrès : le progrès fait la dignité de l'homme » (il devient un dignitaire de l'institution romaine selon l'idée de l'autorité acquise et pas selon le concept actuel de dignité) avec « obligation imposée à la République de prendre le relais de la civilisation grecque »[17].

Pour A. Novara, tout d'abord Ennius « semble avoir conçu de façon grandiose la marche de l'humanité vers toujours plus de lumière; il a choisi de raconter l'histoire de la cité qui de son temps prenait la tête des hommes dont le souci est le progrès »[18]. L'idée réapparait chez Caton l'Ancien par l'équilibre des « trois pouvoirs » indépendants, une constitution de la République décrite dans Origines (en)[17]. Et Lucilius de son côté rend compte de « progrès de la raison dans la mentalité religieuse en tant que fondement du développement moral et de l'avancement dans la vertu ». A. Novara reprend la notion de progrès vécu et déclaré dans les écrits de Cicéron, Lucrèce, Varron, Salluste, Horace, Virgile — qui introduit « le bien et le mal » —[18].

C'est principalement chez Cicéron, spécialiste du droit romain, — le premier à avoir utilisé le terme humanitas — que se révèle l'idée que l'humanité se façonne. L'humanité s'améliore dans le développement même de la civilisation; les progrès matériels et intellectuels servent une promotion spirituelle en humanité, la culture est nécessaire à l'épanouissement de l'humanité en chaque individu[19]. L'optimisme de Cicéron est tempéré par Lucrèce et Varron. Lucrèce met en garde les hommes contre la bestialité qui sommeille en eux. Varron fixe la date de naissance de la civilisation de Rome, tout comme le fait Pictor, et il analyse les objets d'art dans leurs formes et significations (« Antiquitates rerum »). Varron est, pour A. Novara, « partagé entre la conviction que, depuis son enfance, les mœurs des magistrats et des particuliers s'étaient relâchés et son admiration pour les progrès de la civilisation [. Partagé aussi par] sa passion pour l'idéal de l'humanité que faisaient concevoir les progrès accomplis par les hommes depuis leur apparition sur la terre »[19]. Saluste dans les années du général César considère que « c'en est fini pour Rome de ses progrès, que ce qui est là c'est la décadence et la crise »[19].

Horace de son côté prétend que le seul progrès existant est dans la littérature et ne voit que « la décadence et l'horreur »[19].

Le modèle économique constaté est apporteur de progrès — (dans la notion établie à partir du XVIIIe siècle) —. Avec le corps civique libre (plèbe qui peut être aisée) en plus de la population d'esclaves, il est peu différent du modèle grec : la différence du modèle impérial romain des comptoirs (« emporia ») du temps d'Auguste (par rapport aux comptoirs Phéniciens précédents) s'applique à l'exploitation des ressources naturelles avec le service de la monnaie métallique, selon eux un progrès inconnu des primitifs ; Cela est rapporté par Strabon qui considère ce modèle comme « pérenne et universel » et, pour lui, ce sera le terme « historique du processus de développement des sociétés » avec son « art de la paix »[20].

Cette paix romaine montre le progrès établi par les romains dans l'équipement méthodique de régions : « d'anciens érudits de la République romaine laissèrent des écrits détaillés de la conception des voies, de l'attribution des contrats à leur construction » pour la circulation pavée généralisée dans le grand réseau de l'empire[21]; ils y ajoutèrent des aqueducs qui approvisionnent les grandes cités[22]. Des théâtres, places de marché, lieux de culte y sont ajoutés ; cela est fait au moment même où la propriété foncière et immobilière individuelle et la propriété foncière et immobilière collective est établie (où l'urbs n'est pas encore un individu moral possédant un patrimoine — au contraire de la ville actuelle —, mais une entité distincte des autres personnes bénéficiant d'avantages impératifs sur les autres tenants)[23].

Et les procès (à partir du droit romain coutumier « du sacré avec rites et sacerdoces », « du public [le profane autonome de la religion et du politique] avec magistrat » ) pour attribution à un individu sorti de la prime enfance du statut de personne ou de chose (« res ») sont des démarches possibles[23],[24].

Cet avancement de la mentalité concernant l'espace géographique sous « propriété », cette possession légale définie ainsi, constitue la base des jugements pour les délits constatés de vol et amoralité et des meurtres à la façon des légendaires Romulus et Rémus : il s'inscrit complètement dans le temps comme un progrès et devient générique pour l'Occident[25].

Le tout est fait en langue latine : « Les langues vernaculaires ne furent plus le véhicule unique des échanges ; le latin s'imposa comme le langage commun, mais non pas exclusif. L'habit traditionnel fut concurrencé par la toge et la tunique que portaient les représentants du pouvoir romain, les citoyens romains immigrés ou naturalisés, lors des cérémonies officielles. L'administration de la justice et le principe de la protection des citoyens romains éloignés de leur patrie appelèrent l'introduction de nouvelles règles de droit et de gouvernement, dans le but proclamé de faire reculer la barbarie et d’assurer la liberté et la sécurité de chacun », un progrès social usuellement appelé la romanisation[26] ».

Judaïsme

La pensée juive est entièrement axée sur l'idée de progrès moral. Dans son Essai sur l'histoire de l'idée de progrès, en 1910, Jules Delvaille écrit :

« Si le progrès était davantage inscrit dans la civilisation latine que grecque, il l'était encore plus dans la société hébraïque durant les derniers siècles de la royauté juive et pendant la captivité de Babylone. Durant cette période de décadence, la parole appartenait aux prophètes, qui défendaient leur foi en un avenir – terrestre – meilleur, comme pour conjurer un présent peu amène. En élevant la voix, ils prouvaient l'importance de l'idéal et annonçaient le triomphe de la morale, moyen de renouer avec Dieu[27]. »

Plus récemment, en 2000, le philosophe Michel Lacroix estime lui aussi que le progrès (formulé en termes de providence) trouve ses racines dans la religion juive et doit être compris comme un « progrès moral », une éthique. Il y a en quelque sorte « progrès » quand il y a capacité à tirer parti du mal pour accéder au meilleur :

« La Bible met en œuvre une dialectique de la transformation du mal en bien, qui constituera la racine de la pensée occidentale sur le mal. On la retrouvera dans les théodicées et les philosophies de l'histoire. Elle sera l'un des piliers de la théorie du progrès[28]. »

Christianisme

Selon l'essayiste Jean-Claude Guillebaud, les idéaux progressistes formulés par la modernité sont l'héritage du message chrétien :

« L’idée de progrès humain, d’amélioration du monde, est incompréhensible sans référence à l’espérance chrétienne et à sa source originelle qui est le prophétisme juif. De la même façon, le concept d’égalité, qui paraît si naturel à quiconque, trouve son origine dans le monothéisme – les créatures humaines égales sous le regard d’un Dieu unique – et plus précisément dans l’Épître aux Galates de Paul. La liberté individuelle elle-même – qu’on tend à dévoyer en « individualisme » – est une invention chrétienne, si on peut dire. Elle n’existe pas dans les autres grandes civilisations, qu’elles soient chinoise, indienne ou précolombienne. Elle était étrangère aux Grecs et n’est pas reconnue par l’islam[29]. »

Moyen Âge

La notion de progrès, sa conception, est pour le moins discrète durant tout le Moyen Âge, raison pour laquelle celui-ci est d'ailleurs souvent considéré comme une période « obscure »[30].

« S'il est un thème dominant dans l'idéologie et dans l'imaginaire des hommes du Moyen Âge, ce n'est sûrement pas l'idée de progrès mais bien son antithèse : la roue de Fortune, qui fait son apparition dans la Consolation de Philosophie de Boèce au Ve siècle pour dominer ensuite l'imaginaire médiéval[31]. »

En réalité, le fait que l'idéologie progressiste ait émergé dans l'Occident chrétien suffit à prouver qu'au Moyen Âge, le rapport des gens d'Église à l'idée de progrès est plus subtil et complexe qu'il ne paraît. Ceci pour au moins deux raisons. Premièrement parce que l'idée même de salut dans l'Au-delà peut être interprétée comme un idéal progressiste. Certes, à l'inverse des sociétés modernes, le progrès n'est pas pensé sous un angle scientifique ou technique, mais il l'est en revanche en termes d'individus et de communauté, en termes éthiques : « Le concept de salut dans le monde médiéval n'a de sens que dans une perspective eschatologique : l'individu ne peut progresser que dans la voie du salut tout comme les sociétés, qui ne peuvent que viser le développement de la voie chrétienne dans le monde entier. (...) Le christianisme donne un sens à l'histoire (...) mais le mépris du monde implique le mépris du progrès matériel. Le seul but envisageable est le progrès moral, défini comme recherche du salut éternel[32]. » La seconde raison pour laquelle les chrétiens ne se ferment pas tout à fait à l'idée d'un progrès matériel tient également au contenu de leur doctrine. Celle-ci est fondée sur le dogme de l'incarnation de Dieu dans le monde, ce qui sous-entend que celui-ci n'est finalement pas si méprisable que cela et que, pour l'aborder, les sensations et la raison sont à cultiver. Ainsi, au Ve siècle, Saint Augustin élève l'érudition au rang de vertu[33],[34].

Haut Moyen Âge

Dans le Haut Moyen Âge comme le souligne la théologienne orthodoxe Julija Vidović, « l’anthropologie d’Augustin n’envisage jamais l’homme que dans la relation à son origine et à son terme », mais, précise t-elle, cette relation ne peut s'opérer que dans le cadre d'une relation de l'homme à Dieu.

« Quand [l’homme] prétend être comme Dieu, c’est-à-dire n’avoir personne au-dessus de lui, son châtiment est de tomber (...) dans ce qu’il y a de plus bas (...) En négligeant sa relation à Dieu, il perd ses forces et se trouve en position de ne plus pouvoir revenir en arrière. (...) Il se laisse entraîner et glisse du moins au moins en croyant aller du plus au plus, (...) il ne se suffit plus à lui-même et rien ne lui suffit, dès lors qu’il se détourne de Celui qui seul lui suffit[35]. »

Selon Alain de Benoist, Saint Augustin est « le premier à tirer [du récit biblique] une philosophie de l'histoire universelle englobant toute l'humanité, celle-ci étant appelée à progresser d'âge en âge vers le mieux »[36].

Moyen Âge central

Stimulée au XIe siècle par l'émergence d'une classe d'intellectuels étudiant la culture antique (notamment l'École de Chartres), la chrétienté du Moyen Âge central vit au XIIe siècle un renouveau, une réforme de ses structures. C'est en jetant les bases de ce qui deviendra plus tard la philosophie de l'histoire que le moine cistercien calabrais Joachim de Flore, contribue alors à l'émergence de l'idée de progrès. Son influence sera très tardive : il est en effet « impossible d’affirmer qu’il a un impact déterminant dans la pensée médiévale »[37]. En revanche, sa théologie sera très commentée au XIXe siècle[38]. De même, au début de la seconde moitié du XXe siècle, elle influencera profondément les philosophes qui élaboreront les premières critiques de la modernité. Ainsi, dans son Histoire et Salut, en 1949, Karl Löwith estimera que « (son) historisme théologique » est la source de toutes les tentatives récentes pour « accomplir l'histoire ». Et la même année, le mythologue roumain Mircea Eliade dira que son œuvre se présente comme une « géniale eschatologie de l'histoire, la plus importante qu'ait connue le christianisme après saint Augustin[39]. Un peu plus tard, Ernst Jünger, le considèrera lui aussi comme un précurseur de la philosophie de l'histoire[40]. Et commentant récemment son « immanentisation de l’eschaton chrétien », le philosophe Robert Redeker dit que c'est sous son impulsion que « le progressisme est une sécularisation du christianisme »[41].

Selon Toby Huff, c'est au cours des XIIe et XIIIe siècles, que l'extraordinaire fusion de la philosophie grecque, du droit romain et de la théologie chrétienne crée en Europe les conditions favorisant le développement de la science moderne en donnant une autonomie légale à une variété de corporations : universités, villes, guildes marchandes et groupes professionnels[42].

François d'Assise, par l'intermédiaire des récits relatant son rapport empathique aux animaux, valorise la sensibilité par rapport à la raison et confère à la nature une image franchement positive, qui se démarque radicalement de celle qui prévalait jusqu'alors et dont le récit de la Chute du paradis est le paradigme. Avec le franciscanisme, donc, le mouvement de sécularisation s'accentue : « le vocabulaire du progrès (proficere, percifere bonum, profectus...) est récurrent chez Bonaventure », ministre général des franciscains[43]. Entré lui aussi dans l'ordre des franciscains, en 1256, mais critique à l'égard d'Albert le Grand[Sp 5].

Tout à la fin du siècle et au début du XIVe siècle, le peintre Giotto réalise à Assises une série de fresques relatant l'histoire de Saint François. Par leur degré de réalisme inégalé, de nombreuses générations d'historiens de l'art vont considérer ces peintures comme fondatrices de l'idée de progrès dans le domaine artistique[44].

Depuis ces deux entrées que sont la raison et la sensibilité, l'Église laisse alors le champ libre à ceux qui seront plus tard qualifiés d'humanistes[45],[46].

XVe siècle

Ce changement dans l'histoire des idées résulte de plusieurs facteurs existentiels. Après plusieurs années de mauvaises récoltes puis une épidémie de peste qui élimine un tiers de la population européenne, l'économie connait une profonde mutation. La société s’est urbanisée (plusieurs villes comptent désormais plus de 40 000 habitants) et les premières compagnies internationales éclosent, appliquant de nouvelles techniques financières.

Les banquiers lombards, qui, dès les années 1250, ont institué la pratique du prêt bancaire contre intérêt, implantent des bureaux dans le nord de l'Europe. Leurs débiteurs sont des rois, des seigneurs et des commerçants soucieux de mener à bien différents projets. Ce passage d'une économie féodale au commerce de l’argent coïncide d'une part avec l’éclosion des États modernes (nouvelles instances juridiques, qui gagnent d'autant plus de légitimité dans l'imaginaire collectif que l'Église en perd, ébranlée par un schisme[47]).

Apparue au XIIe siècle, la bourgeoisie prend en effet le contrôle total de l'économie, dont elle tire profit, et par voie de conséquence celui des grandes cités. Et ce faisant, elle impose ses propres valeurs tout au long du siècle : alors qu’auparavant le monde d’ici-bas était associé à l’image de la Chute du Paradis, il va peu à peu être approché de façon objective et être assimilé à un territoire à conquérir et maîtriser toujours plus et mieux. Et alors que, durant les siècles précédents, la chrétienté avait orienté l'idée de progrès vers l'intériorité (le salut de l'âme, la providence...), la bourgeoisie la projette désormais à l'extérieur : l'invention de l'imprimerie sera décisive, car elle va accélérer sensiblement la circulation des idées, provoquant toutes sortes d'autres transformations : non seulement d'autres inventions et les premières grandes découvertes (notamment celle de l'Amérique, à la fin du siècle), mais une réflexion de fond sur l'idée d'éducation[48].

Progresser, c'est faire renaître

De par son caractère de représentation correcte de la réalité qui tranche avec l'art médiéval, la sculpture antique exerce une influence décisive sur la mentalité de la bourgeoisie naissante : elle attise chez celle-ci une volonté d'élaborer une vision du monde plus « réaliste » encore. L'un des événements les plus significatifs de cette démarche est l'invention du point de fuite (donc de la perspective linéaire) par le peintre Masaccio, à Florence, durant la seconde moitié des années 1420. Car si la capacité de restituer une image plus ou moins représentative du monde observé existait déjà dans l'Antiquité (par exemple dans les fresques de Pompéi, l'art copte ou, plus récemment, l'art hérité de Giotto...), c'est la première fois qu'un artiste utilise une méthode scientifique pour restituer cette image de façon aboutie, au point que, dès cette époque, l'idée de progrès pénètre fortement le monde de l'art[49],[50].

L'idée de progrès se caractérise également par l'accélération du processus de laïcisation, amorcé au siècle précédent à Sienne[51].

Technique « donnant des idées »

Dans les années 1450, l'Allemand Gutenberg invente un procédé aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes dates du « progrès technique » : l'imprimerie. Celle-ci va en effet jouer un rôle clé dans la diffusion des idées humanistes, en accélérant le processus vers l'Europe du Nord. Ainsi, grâce à elle, l'esprit de la Renaissance s'effectue en moins de deux générations dans les autres pays d'Europe[52].

C'est du reste un imprimeur bavarois, Mathias Roriczer, qui formule en 1486[Sp 6] l'idée d'un progrès continuel dans le domaine de l'artisanat et de l'architecture[53].

XVIe siècle

En Italie entre 1520 et 1580 une manière nouvelle de peindre naît : le maniérisme. Les artistes s'autorisent alors toutes sortes d'entorses aux règles, les licences, comme de contorsionner ou allonger exagérément les corps. Ces transgressions contribuent à valoriser la subjectivité (l'artiste en tant que « sujet ») au détriment du motif représenté (l'« objet »). Pendant au moins quatre siècles, cette novation sera considérée comme un « progrès » par plusieurs générations d'historiens de l'art[44].

Rabelais et Montaigne

Actif à partir des années 1530, l'écrivain français François Rabelais joue un rôle substantiel dans l'histoire du concept de « progrès », ne serait-ce que parce que c'est à lui qu'on attribue le premier usage du mot en français[54].

Cinquante ans plus tard, son compatriote Montaigne confère également un sens moral au mot « progrès ». En 1588, il désigne par là une « transformation graduelle vers le mieux », un art de s'améliorer soi-même en pratiquant régulièrement l'introspection et le témoignage sans concession de sa vie[55].

XVIIe siècle

Naissance de « la modernité »

À la fin du siècle, en Angleterre et en France, l'idée de progrès ne s'installe vraiment que par opposition à celle de conservatisme[56].

Selon l'essayiste Frédéric Rouvillois, la Querelle des Anciens et des Modernes, dans les années 1680, rend la question du rapport au temps centrale et décisive chez les intellectuels. Émerge alors véritablement le concept de progrès : on passe selon lui de l'idée d’un « monde traditionnel cyclique » à celle « d’un perfectionnement perpétuel »[57],[n 1].

XVIIIe siècle

Durant la première moitié du siècle, plusieurs idées émergent ou se consolident (l'expérience, la liberté, le bonheur...) qui, peu à peu, sont aussi érigées en valeurs et qui seront ultérieurement considérées comme « les valeurs du progrès »[58], celles de la bourgeoisie.

Valeurs du progrès

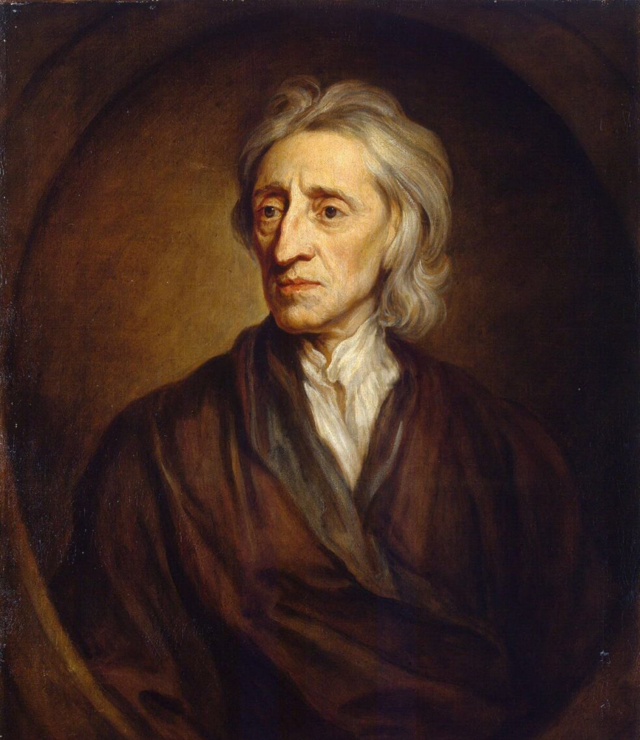

Liberté

Même si, dans ses écrits, Kant ne parle jamais explicitement de « progrès », l'idée de progrès est omniprésente chez lui mais il faut l'entendre alors comme un progrès moral et c'est précisément l'appétit de liberté qui en constitue la charpente[59]. Ainsi que l'explique le philosophe Michel Lacroix, l'approche kantienne de la liberté (donc sa conception du progrès moral) relève d'une véritable théodicée :

« Selon Kant, ce sont les mauvais penchants qui font progresser l'humanité. Ils sont le combustible du progrès car, sans l'orgueil, sans la cupidité, sans l'esprit de rivalité et de domination, les individus n'auraient aucun motif d'agir, de se surpasser, de créer quoi que ce soit, et « toutes les dispositions naturelles de l'homme seraient étouffées dans un éternel sommeil ». Ainsi, dans la philosophie kantienne de l'histoire, le mal joue un rôle positif. Loin d'être un obstacle à la marche en avant de l'humanité, il est l'aiguillon du progrès et il remplit ce rôle en se transformant continuellement en son contraire[60]. »

Travail

Jacques Ellul estime que l'idéologie du travail découle directement de l'idéologie du bonheur : dès lors que le bonheur est vécu comme une promesse, une sorte de paradis sur terre, l'équivalent de ce qu'était autrefois le salut de l'âme, l'effort pour accéder au bien-être matériel devient l'équivalent de la conduite vertueuse sous la chrétienté ; il est le prix à payer pour accéder au bonheur et ne peut être qu'érigé en valeur[61] et devenir lui-même une idéologie à part entière[62].

Histoire universelle

En 1750, Turgot, futur secrétaire d'État de Louis XVI, prononce un discours sur « les progrès successifs de l'esprit humain » et, l'année suivante, il écrit ces mots :

« L'histoire universelle embrasse la considération des progrès successifs du genre humain et le détail des causes qui y ont contribué[Sp 7]. »

Taguieff souligne que Turgot n'a d'autre ambition que de mettre un terme définitif à la conception de l'histoire qui prévalait encore à l'époque, axée sur le concept biblique de providence divine[Ta 1].

Universalité et démocratie

Les philosophes des Lumières reprennent à l'Église la prétention à la vocation universelle[n 2] : ils défendent l'idée selon laquelle les humains, étant supérieurs à toutes les autres créatures du fait qu'ils disposent de la raison et de la parole, peuvent s'organiser entre eux et s'accorder autour des nouvelles valeurs, en recherchant systématiquement le consentement de tous. Selon cette conception, les individus sont compris comme des éléments interactifs du tout qu'est la société (en ce sens, l'universalisme s'oppose à l'individualisme, qui considère les individus indépendamment les uns des autres[63]).

Signée en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est considérée comme l'acte fondateur de l'approche universaliste moderne, le symbole de référence du « progrès social »[64] et le prototype de la Déclaration universelle des droits de l'homme au XXe siècle.

Élément clé de l'idéal progressiste[65], l'universalisme des Lumières sera plus tard analysé comme l'un des principaux fondements de l'ethnocentrisme européen moderne, justifiant toutes sortes de dominations, à commencer par le colonialisme[66].

Progrès défini de façon moderne

Alors que l'apologétique progressiste se développe au XVIIIe siècle, une critique s'ébauche en France en la personne de Jean-Jacques Rousseau[67]. Dans son Discours sur les sciences et les arts, en 1750, il avance l'idée que tout progrès aboutit à la corruption des mœurs d'une société. Puis, cinq ans plus tard, dans son Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il considère que les écarts de richesse entre les hommes naissent et s'accroissent du fait de leur éloignement « progressif » de l'état de nature. C'est ainsi, estime t-il, qu'ils en viennent à défendre la propriété privée[68]. Dans le même ouvrage, Rousseau indique comment il serait selon lui possible d'échapper à cet écueil. Introduisant le terme « perfectibilité » (qu'il définit comme « la faculté de se perfectionner » soi-même), il pense que c'est par cette faculté que les hommes pourraient sortir de leur « état primitif », de leur « condition originaire », et ainsi s'améliorer. Ce que Rousseau critique dans l'engouement de ses contemporains à vouloir transformer le monde, c'est le fait de ressentir cette volonté comme absolument nécessaire sans veiller, dans le même temps, à se transformer eux-mêmes, intérieurement[69].

Les éloges du progrès se raréfient durant l'épisode de la Révolution française, comme si la guillotine était un désaveu de l'idéal de tolérance professé par les philosophes des Lumières[70].

Selon Condorcet, estime la philosophe Catherine Kintzler, « un peuple qui ne se propose pas le progrès scientifique et technique, soit parce qu'il lui est hostile, soit parce qu'il en néglige l'importance, soit parce qu'il ne s'en donne pas les moyens, est nécessairement exposé à régresser et à tomber dans la servitude »[71].

« Progrès technique » et « intérêt général »

Plus tard, Jacques Ellul assimilera le concept d'intérêt général à un moyen rhétorique utilisé par la classe bourgeoise pour imposer l'idée de progrès, quoi qu'il en coûte aux individus :

« L'intérêt général, c'est le progrès technique ; même s'il n'a rien à voir avec l'intérêt des hommes, même si l'entreprise est extrêmement douteuse, même si on ignore en définitive les résultats de ce que l'on entreprend. Du moment que c'est un progrès technique, c'est l'intérêt général. Ne disons pas surtout : « le progrès technique s'effectue dans l'intérêt général ». Cette formule générale permettrait encore la discussion. Non ! Dans l'esprit de nos contemporains, l'assimilation est entière : le progrès technique quel qu'il soit est en soi l'intérêt général[72] »

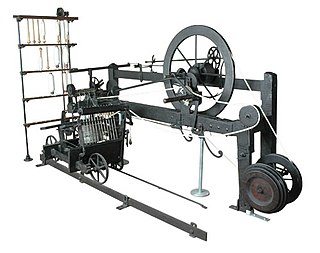

XIXe siècle

En 1807, parait la Phénoménologie de l'esprit de l'Allemand Hegel. Celui-ci considère que ce sont les idées qui mènent le monde, façonnent l'histoire, font progresser les hommes. Certes, tout au long de son cours, l'histoire est ponctuée de conflits et de guerres, mais Hegel estime que le progrès de l'histoire n'est pas linéaire mais dialectique (il se réalise par ses contraires). Comme Kant, il voit dans la déraison l'aiguillon du progrès. « Les deux penseurs (...) se rejoignent dans une même foi envers la dialectique du mal et du bien. Ils reconnaissent la valeur fécondante du négatif. Pour tous deux, le progrès repose, en dernière instance, sur un processus de métabolisation du mal en bien »[73].

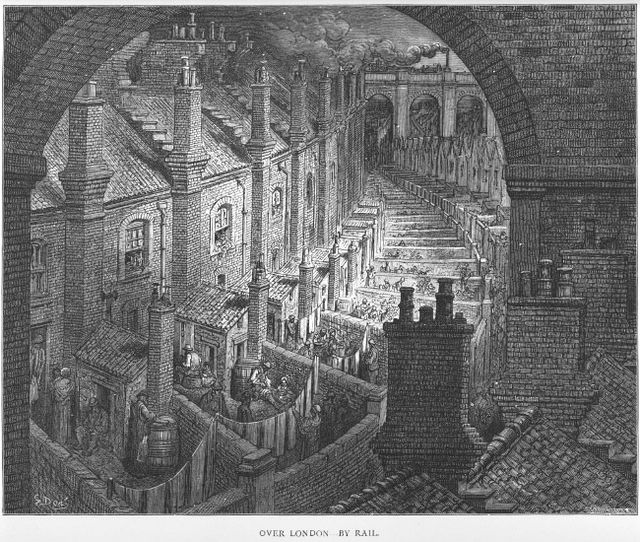

La théorie hégélienne va toutefois être très vite démentie par les faits : du début jusqu'à la fin, le siècle se caractérise en effet par le façonnage incessant de l'environnement et surtout des villes par toutes sortes de machines ainsi que par la création de multiples réseaux : routiers, ferroviaires[n 3].

Fort de cette légitimité et avec le soutien des milieux cléricaux et des populations, donc en toute bonne conscience, à partir des années 1870, les dirigeants des États « modernes » promulguent l'occupation d'un grand nombre de contrées à travers le monde (l'Angleterre victorienne et la Troisième République française s'installant principalement en Afrique et en Asie), vantant « le progrès » et le christianisme tout en s'appropriant les ressources naturelles et en exploitant les peuples[74].

De l'évolution au progrès

Au tout début du siècle, un naturaliste français va, sans le savoir, contribuer à impulser considérablement le débat sur le progrès : Jean-Baptiste de Lamarck. Dans sa Philosophie zoologique (en) (1809), il développe en détail le concept d'évolution, l'idée que tous les organismes sont les produits d'un long et lent processus naturel de développement, et il associe cette idée à des théories sur l'humanité et ses cultures.

Mais s'il s'avise à considérer le monde animal comme « le miroir de ce qui arrive et doit arriver dans le monde des hommes civilisés »[75], il ne tente pas pour autant d'ériger ce processus en paradigme d'une conception philosophique et morale de l'humanité. D'autres, en revanche, participant du climat scientiste ambiant, franchiront ce pas dans la seconde moitié du siècle, à commencer par l'Anglais Herbert Spencer (lire infra) et, en Allemagne, les premiers représentants du matérialisme scientifique : Vogt, Büchner, Moleschott...

Prosélytes du progrès

Principal disciple de Saint-Simon dont il fut le secrétaire, Auguste Comte commence en 1822 à formuler sa « loi des trois états », selon laquelle chaque branche des connaissances, que ce soit au niveau individuel ou à l'échelle de l'humanité, progresse, passant par trois états successifs : théologique, métaphysique et positif[Sp 8]. Il reprend cette théorie dans les années 1830[Sp 9] puis à nouveau dans les années 1840[Sp 10]. Partant du principe que les humains ne peuvent subsister que dans un système de relations (la famille, le milieu du travail, la nation...) qu'il désigne sous le mot « ordre », il estime que « le Progrès est le développement de l’Ordre ». Sa « philosophie positive » est si influente que certains l'assimilent à une religion naturelle[76]. La devise positiviste « L’amour pour principe et l’ordre pour base, le progrès pour but », qui figure sur la tombe d'Auguste Comte au Père Lachaise, rend compte de cette « religion de l'humanité » que Comte appelait de ses vœux[77].

Un des plus fervents défenseurs et prosélytes du « progrès » est un politicien socialiste Pierre Leroux, connu en 1851 pour sa « doctrine de la perfectibilité et du progrès continu ». Dans le sillage de Saint Simon et Comte, il confère à l'idée de perfectibilité un sens mystique, « la rédemption du genre humain par la réalisation de plus en plus grande de l’idéal »[78]. Il devient alors un lieu commun que les intellectuels suivant la gauche parlementaire sont des « progressistes » réalistes quand ceux de droite ne sont que « conservateurs » idéalistes[79].

De fait, en 1853, l'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon assimile « le progrès » au mouvement de l'histoire et se défend vigoureusement d'en faire un idéal[80] :

« Ce qui domine dans toutes mes études, ce qui en fait le principe et la fin, le sommet et la base, la raison, en un mot; ce qui donne la clef de toutes mes controverses, de toutes mes disquisitions, de tous mes écarts ; ce qui constitue, enfin, mon originalité comme penseur, si je puis m'en attribuer quelqu'une, c'est que j'affirme résolument, irrévocablement, en tout et partout, le Progrès, et que je nie, non moins résolument, en tout et partout, l’Absolu[Sp 11]. »

Partagé toute sa vie entre sa foi chrétienne et son intérêt pour la philosophie et les sciences, Ernest Renan incarne à lui seul le conflit entre foi et raison. Soucieux de voir émerger dans la société des échanges plus riches sur le plan spirituel, plus désintéressés, il affirme finalement en 1890 :

« Organiser scientifiquement l'humanité, tel est le dernier mot de la science moderne, telle est son audacieuse, mais légitime prétention. Je vais plus loin encore. (...) il est indubitable que la raison (...) après avoir organisé l’humanité, organisera Dieu[81]. »

Premières critiques

Dans ce contexte fébrile, ceux qui se risquent à critiquer cet idéal restent rares et peu entendus. L'écrivain suisse Rodolphe Töpffer est l'un des premiers à s'engager dans cette voie. Dès 1835, il assimile « le progrès » à une idéologie foncièrement bourgeoise et conservatrice :

« Le progrès, la foi au progrès, le fanatisme du progrès, c’est le trait qui caractérise notre époque, qui la rend si magnifique et si pauvre, si grande et si misérable, si merveilleuse et si assommante. Progrès et choléra, choléra et progrès, deux fléaux inconnus aux anciens. (...) Le progrès, c’est cette fièvre inquiète, cette soif ardente, ce continuel transport qui travaille la société toute entière, qui ne lui laisse ni trêve, ni repos, ni bonheur. Quel traitement il faut à ce mal, on l’ignore. D’ailleurs, les médecins ne sont pas d’accord : les uns disent que c’est l’état normal, les autres que c’est l’état morbide ; les uns que c’est contagieux, les autres que ce n’est pas contagieux. En attendant, le choléra – le progrès veux-je dire – va son train[Sp 12]. »

En 1843, l'historien Jules Michelet ne critique pas explicitement « le progrès » mais il s’inquiète des effets du « machinisme » (il est à cette occasion le premier à utiliser le terme) : « Le génie mécanique qui a simplifié, agrandi la vie moderne, dans l’ordre matériel, ne s’applique guère aux choses de l’esprit, sans l’affaiblir et l’énerver. De toutes parts je vois des machines qui viennent à notre secours (et) vous font croire que vous savez »[Sp 13]. Cette prise de position inaugure le mouvement technocritique.

En 1851, dans Parerga et Paralipomena, Arthur Schopenhauer écrit ces mots : « Le progrès c’est là votre chimère. Il est le rêve du XIXe siècle comme la résurrection était celui du Xe siècle ; chaque âge a le sien ».

En 1853, Gustave Flaubert est plus sévère encore : « Ô Lumières, Ô Progrès, Ô humanité ! (...) Quelle éternelle horloge de bêtises que le cours des âges ! (...) C'est une chose curieuse comme l'humanité, à mesure qu'elle se fait autolâtre, devient stupide »[Sp 14].

En 1855, le philosophe Eugène Huzar formule la première approche catastrophiste du « progrès »[Sp 15],[82].

Les critiques se feront plus nombreuses à la fin du siècle, émanant parfois d'anciens prosélytes du progrès.

Ainsi, bien qu'ayant toute sa vie fait l'éloge de la science, Ernest Renan n'a jamais renoncé à sa foi chrétienne et cédé au positivisme et au matérialisme de Saint-Simon et Comte. En 1890, soit deux ans avant sa mort, il ne cache pas son scepticisme et ses inquiétudes, estimant que : « la destinée de l'homme est devenue plus obscure que jamais »[83]. Ayant fait part de son pessimisme à son ami, le chimiste et biologiste Marcellin Berthelot (par ailleurs ministre de la IIIe République), celui-ci lui répond qu'il demeure progressiste, comme malgré lui : « Je serai dupe jusqu'au bout de ce désir de progrès que vous reléguez sagement parmi les illusions », écrit-il à Renan[84].

Ancien fervent défenseur du progrès lui aussi, Charles Renouvier[85] renonce en 1896 à « l'esprit optimiste du XVIIIe siècle »[86] et avancera huit ans plus tard que « la vraie banqueroute est celle du progrès »[87].

Karl Marx

En 1856, Karl Marx se montre beaucoup plus virulent, assimilant le progrès à une forme de décadence, d'aliénation :

« Aujourd’hui, tout paraît porter en soi sa propre contradiction. Nous voyons que des machines, dotées de merveilleuses capacités de raccourcir et de rendre plus fécond le travail humain, provoquent la faim et l’épuisement du travailleur. Les sources de richesse récemment découvertes se transforment, par un étrange maléfice, en sources de privations. (...) La domination de l’homme sur la nature est de plus en plus forte, mais en même temps l’homme se transforme en esclave des autres hommes et de sa propre infamie. Il n’est jusqu’à la lumière limpide de la science qui ne puisse briller que sur le fond ténébreux de l’ignorance. Toutes nos inventions et nos progrès semblent doter de vie intellectuelle les forces matérielles, alors qu’elles réduisent la vie humaine à une force matérielle brute[88]. »

L'année suivante, il écrit :

« Tous les progrès de la civilisation ou, en d’autres termes, toute augmentation des forces productives sociales, des forces productives du travail lui-même – telles qu’elles résultent de la science, des inventions, de la division et de la combinaison du travail, de l’amélioration des moyens de communication, de la création du marché mondial, des machines, etc. –, n’enrichissent pas le travailleur, mais le capital, ne font donc à leur tour qu’accroître le pouvoir qui exerce sa domination sur le travail, augmentent seulement la force productive du capital. Comme le capital est l’opposé du travailleur, ces progrès n’augmentent que la puissance objective qui règne sur le travail[89]. »

Et en 1863, dans Le Capital, influencé par les travaux de Justus von Liebig qui conteste les nouvelles techniques agricoles, il se pose en précurseur de l'écologie politique lorsqu'il affirme :

« Tout progrès dans l’agriculture capitaliste est un progrès dans l’art, non seulement de voler le paysan mais de spolier le sol ; tout progrès dans l’accroissement temporaire de la fertilité du sol est un progrès vers la ruine à terme des sources de cette fertilité. (...) La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur[90]. »

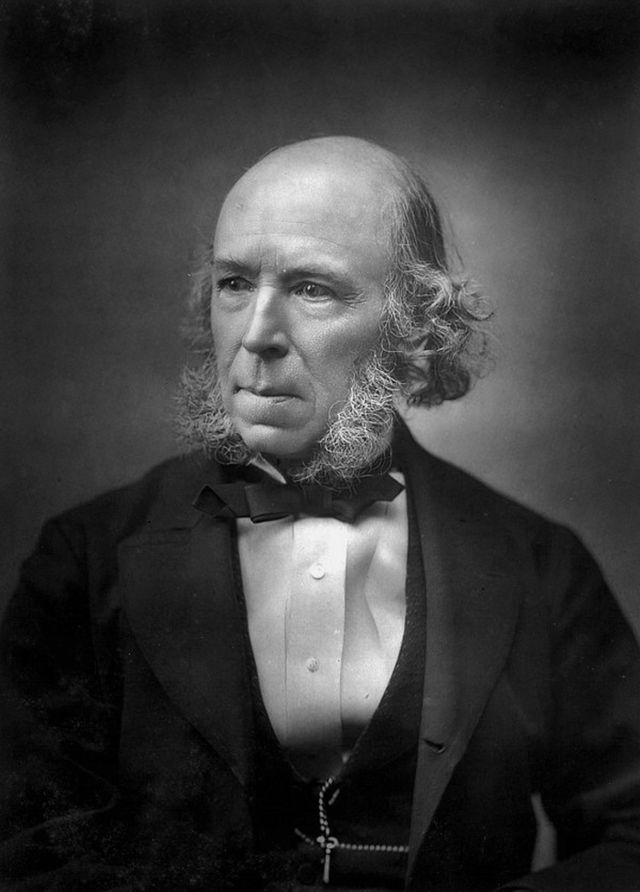

Darwin et Spencer

Dans les années 1850-1860, le débat sur le progrès est profondément infléchi par les prises de position de deux Anglais évoluant pourtant dans des disciplines différentes : le philosophe Herbert Spencer et le paléontologue Charles Darwin.

En 1851, Spencer affirme que le progrès de la civilisation est « une partie de la nature » et qu'en conséquence il n'est « pas un accident mais une nécessité »[Ta 2] et six ans plus tard, il confère au « progrès » une signification scientifique, allant jusqu'à utiliser l'expression « loi du progrès »[Sp 16]. Bien que la thèse de Spencer n'ait pas la même audience que celle de Darwin, en tant que « conception à la fois nécessariste et naturaliste du progrès », elle nourrit « la rhétorique de la confiance [qui] culmine dans un optimisme nourri de positivisme et de scientisme, attendant de la science et de la société industrielle qu'ils satisfassent tous les besoins de l'homme »[Ta 3]. Se généralise alors « la croyance que tous les problèmes de l'humanité vont être rapidement résolus »[Ta 3].

Rapidement célèbre, le livre de Darwin va quant à lui faire l'objet de débats intenses et passionnés, qui ne cesseront que des années plus tard, suscitant notamment l'opposition de l’Église anglicane[Sp 17] et du Vatican[91].

Selon de nombreux commentateurs, le darwinisme social constitue le socle de nombreuses dérives, en premier lieu l'eugénisme (sur lequel s’appuiera notamment le régime nazi au XXe siècle). Et plus communément, elles servent également à légitimer le principe de concurrence et de façon plus générale le capitalisme[Ta 4],[92].

Le progrès est « un fait » de la société occidentale

À partir des années 1850, du fait de l'industrialisation, de grandes expositions internationales sont organisées régulièrement dans les capitales européennes en vue de rendre compte au grand public des « avancées » de l'industrie. Plus tard, en 1928, le Bureau international des expositions, organisme régulant leur organisation, précisera qu'elles ont « un but principal d'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir »[Sp 18].

À partir des années 1870-1880, le processus d'anthropisation s'accélère, les humains façonnent littéralement leur environnement. La célèbre citation de Descartes, « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », ne relève plus tant du concept ou du rêve que de la réalité. Dès lors, « le progrès » tend à être vécu comme un fait. C'est du moins l'avis du philosophe français Ludovic Carrau, en 1875 :

« Le progrès est un fait, incontestable et indiscutable, pour qui contemple de haut et en sincérité d’esprit la marche du genre humain. Ce fait, comme tous les autres, a une loi ; mais cette loi n’a rien de commun avec celles qui gouvernent les phénomènes astronomiques, physiques, chimiques et vitaux : elle n’est pas nécessitante, elle ne contraint pas ; elle échappe à l’inflexible rigidité des formules mathématiques. Elle est pour l’humanité l’obligation, sourdement sentie d’abord comme un besoin, acceptée plus tard librement comme une dignité et un devoir, de tendre dans toutes les directions vers un idéal de beauté, de vérité, de bonheur, de perfection[Sp 19]. »

Et c'est précisément parce que le progrès est vécu comme une « obligation sourdement sentie comme un besoin » qu'il est quasi unanimement sacralisé. L. Carrau poursuit ainsi son argumentation :

« Cet idéal, si défiguré qu’il soit par l’ignorance et la superstition, nul individu, nulle race humaine, n’en sont totalement dépourvus. C’est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde ; à nous d’en recueillir, d’en concentrer, d’en fortifier les rayons ; à nous de nous faire une raison capable de l’apercevoir de plus en plus distincte et pure, une volonté qui y tende avec une grandissante énergie : à nous par conséquent, à cette force intelligente et libre que développe en nous la pratique du devoir et qui seule est véritablement nous-mêmes, d’accomplir l’œuvre sacrée du progrès. Ni la fatalité, ni la nature, ne peuvent nous dispenser de cette tâche, car le progrès, c’est précisément le triomphe de la raison et de la liberté morale sur la nature et la fatalité. »

Concrètement, « le progrès » est vécu comme la combinaison des innovations techniques et de l'économie, le processus qui crée une synergie entre ces faits que sont la conception, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de ces innovations. En 1888, l'économiste John Kells Ingram invente l'expression « homo œconomicus » pour exprimer le changement radical qui s'opère alors dans la civilisation occidentale : la révolution industrielle[93].

En 1948, Jacques Ellul affirmera que c'est parce que « le progrès » constitue un enchevêtrement de faits (et non plus une simple conception philosophique) qu'il est extrêmement difficile de formuler sur lui un avis consensuel :

« Sans aucun doute, le motif le plus puissant qui pèse sur nous comme un interdit, le motif qui nous empêche de remettre en question les structures de cette civilisation et de nous lancer dans la voie de la révolution nécessaire, c'est le respect du fait. (...) Actuellement, le fait constitue la raison dernière, le critère de vérité. Il n'y a pas de jugement à porter sur lui, estime t-on, il n'y a qu'à s'incliner. Et dès lors que la technique, l'État ou la production sont des faits, il convient de s'en accommoder. Nous avons là le nœud de la véritable religion moderne : la religion du fait acquis[94]. »

Une critique clairsemée mais radicale

En 1872, le philosophe et mathématicien français Antoine Augustin Cournot assimile l'idéal progressiste ni plus ni moins à une religion :

« Aucune idée, parmi celles qui se réfèrent à l'ordre des faits naturels, ne tient de plus près à la famille des idées religieuses que l'idée de progrès, et n'est plus propre à devenir le principe d'une sorte de foi religieuse pour ceux qui n'en ont plus d'autre. Elle a, comme la foi religieuse, la vertu de relever les âmes et les caractères. L'idée du progrès indéfini, c'est l'idée d'une perfection suprême d'une loi qui domine toutes les lois particulières, d'un but éminent auquel tous les êtres doivent concourir dans leur existence passagère. C'est donc au fond l'idée du divin ; et il ne faut point être surpris si, chaque fois qu'elle est spécieusement invoquée en faveur d'une cause, les esprits les plus élevés, les âmes les plus généreuses se sentent entraînés de ce côté. Il ne faut pas non plus s'étonner que le fanatisme y trouve un aliment, et que la maxime qui tend à corrompre toutes les religions, celle que l'excellence de la fin justifie les moyens, corrompe aussi la religion du progrès. »[95]

En Allemagne, Friedrich Nietzsche rejette radicalement l'idée de progrès. En 1886, dans Par delà le bien et le mal, il critique l'ensemble des penseurs ayant contribué selon lui à la propagation de l'idée de progrès et qu'il considère tous comme « médiocres » : selon lui essentiellement les Anglais (Bacon, puis Hobbes, Hume et Locke, enfin ses contemporains Darwin, Mill et Spencer), les Français n'étant selon lui que leurs « singes » et leurs « soldats »[Sp 20].

En 1896, dans L'Antéchrist, Nietzsche la qualifie d'« idée fausse » :

« L’humanité ne représente nullement une évolution vers le mieux, vers quelque chose de plus fort, de plus élevé au sens où on le croit aujourd’hui. Le progrès n’est qu’une idée moderne, c’est-à-dire une idée fausse. L’Européen d’aujourd’hui reste, en valeur, bien au-dessous de l’Européen de la Renaissance ; le fait de poursuivre son évolution n’a absolument pas comme conséquence nécessaire l’élévation, l’accroissement, le renforcement. »[Sp 21]

C'est en Grande-Bretagne, alors le pays le plus industrialisé de la planète, que la critique est la plus rare. En 1894, toutefois, lors d'une conférence donnée à Manchester, William Morris vitupère contre le processus d'industrialisation[96],[Sp 22].

« On n'arrête pas le progrès »

Si, comme l'avance Ludovic Carrau, « le progrès est (devenu) un fait » et s'il est « sacralisé », c'est qu'il est profondément désiré. La littérature romanesque en témoigne. À partir de 1851, l'écrivain Jules Verne publie une longue série de récits qui en font l'éloge sous tous ses aspects et qui connaîtront un vif succès : découverte de la terre jusque dans ses entrailles, reconnaissance d'autres peuples, glorification de la science, instruction pour tous, éducation morale des enfants[97].

Jules Verne n'est toutefois pas un technophile béat. Ainsi par exemple, en 1870, dans Une ville flottante, il écrit : « créer une île artificielle, une île qui se déplace à la surface des mers, n’est-ce pas dépasser les 737 limites assignées au génie humain, et n’est-il pas défendu à l’homme, qui ne dispose ni des vents ni des flots, d’usurper si témérairement sur le Créateur ? ». Et dans Paris au XXe siècle, un de ses premiers romans (écrit vers 1860 mais qui ne sera publié qu'en 1994), il imagine que les campagnes n’existeront bientôt plus que dans des discours nostalgiques et avance l'idée qu'il faudra « peut-être faire une révolution contre le progrès »[98].

XXe siècle

Certains intellectuels ne partagent pas l'enthousiasme de l'époque. Ainsi en 1905, le géographe Élisée Reclus, dans son dernier livre L'homme et la Terre, et plus spécialement dans le dernier chapitre, intitulé « Progrès », invite à la circonspection :

« De quels chants de triomphe en l’honneur du progrès n’ont pas été accompagnées les inaugurations de toutes les usines industrielles avec leurs annexes de cabarets et d’hôpitaux ! Certes, l’industrie amena de réels progrès dans son cortège, mais avec quel scrupule il importe de critiquer les détails de cette grande évolution ! »

L'année suivante, commentant les idées de Fontenelle, le journaliste et écrivain Remy de Gourmont tient des propos plus fermes :

« En comparant l’état des connaissances humaines avec les états précédents, (il) découvrit non pas précisément l’idée de progrès, qui n’est qu’une illusion, mais l’idée de croissance. Il vit assez bien que l’humanité, à force de vivre prend de l’expérience et aussi de la consistance. (...) Progrès ne voulut pas dire autre chose d’abord qu’avancement, marche dans l’espace et dans le temps, avec ce qu’implique d’heureux un état de constante activité. Plus tard, on donna à ce mot le sens d’amélioration continue (Turgot), indéfinie (Condorcet) et il devint ridicule. »[99]

En 1908, le philosophe et sociologue Georges Sorel (considéré comme l'un des principaux introducteurs du marxisme en France[100]) est plus radical dans Les illusions du progrès, un recueil d'articles préalablement publiés dans le Mouvement socialiste. Il perçoit dans « le progrès » une idéologie qui trouve son origine au XVIIe siècle avec la pensée cartésienne, pour s'affirmer au siècle suivant en tant qu'idéologie de la bourgeoisie, notamment à travers l'Encyclopédie. La bourgeoisie ne poursuit selon Sorel qu'une ambition : se maintenir au pouvoir, et c'est précisément le rôle de l'idéologie du progrès de l'aider dans cette entreprise, en diffusant dans l'ensemble de la société un discours de propagande, à forte tonalité optimiste, qui la légitime en tant que classe dirigeante. Cette idéologie, poursuit Sorel, a un principe : trouver des explications simples permettant de « résoudre toutes les difficultés que présente la vie quotidienne ». Dès lors, conclut-il, le progrès n'apparaît nullement « comme l'accumulation de savoirs mais dans l'ornement de l'Esprit qui, débarrassé des préjugés, sûr de lui-même et confiant dans l'avenir, s'est fait une philosophie assurant le bonheur à tous les gens qui possèdent les moyens de vivre largement »[Sp 23]

En 1910, Jules Delvaille est l'auteur d’une thèse universitaire dans laquelle il dresse une « histoire de l’idée de progrès jusqu’au XVIIIe siècle »[Sp 24]. Il perçoit trois niveaux de lecture, susceptibles de se compléter :

- le constat d’une continuité des évènements passés ayant abouti à un état meilleur dans le présent ;

- l’idéologie, s'exprimant par le besoin d’un état meilleur et dont la réalisation semble accessible ;

- l’utopie, quand se manifeste une confiance inébranlable en l’avènement de temps meilleurs.

Modernité en procès

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui s'est soldée par des millions de morts, la notion de progrès est fortement questionnée[101]. L'Allemand Oswald Spengler questionne non pas spécifiquement « le progrès » mais plus généralement la culture occidentale et sa prétention à être « moderne ». Dans Le Déclin de l'Occident dont le premier volume paraît en 1918 et le second quatre ans plus tard, il assimile les grandes cultures historiques à des êtres biologiques : elles naissent, croissent, déclinent et meurent[Sp 25].

En 1922, son compatriote Carl Schmitt avance quant à lui que « tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État ne sont que des concepts théologiques sécularisés »[Sp 26].

En 1927, l'essayiste français René Guénon publie La Crise du monde moderne, un ouvrage qui connait rapidement un grand retentissement et dans lequel il dénonce une montée en puissance du matérialisme dans "le monde moderne", formule dont il se sert pour désigner les pays occidentaux, par opposition aux pays d'Orient, où subsisterait selon lui une authentique spiritualité[102].

Tous trois ouvrent ainsi un nouveau pan de la philosophie, la « critique de la modernité », qui ne se développera vraiment qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand le philosophe allemand Karl Löwith avancera l'idée que la philosophie de l’histoire et l'idée de progrès ont pour origine l'eschatologie chrétienne; l'idée de progrès peut donc être assimilée à une simple croyance[Sp 27].

Pensée technocritique

Dès le début des années 1920, dans son roman d'anticipation R. U. R. , le Tchèque Karel Čapek décrit un monde façonné par des ingénieurs fabriquant des machines androïdes dénuées de toute sensibilité et qui finissent par anéantir l'humanité. Le mot « robot » est alors utilisé pour la première fois. De son côté, l'écrivain français Romain Rolland publie La révolte des machines. Un peu plus tard, en 1927, recevant le Prix Nobel de littérature, le philosophe Henri Bergson prononce ces mots :

« On avait pu croire que les applications de la vapeur et de l’électricité, en diminuant les distances, amèneraient d’elles-mêmes un rapprochement moral entre les peuples : nous savons aujourd'hui qu'il n’en est rien, et que les antagonismes, loin de disparaître, risqueront de s’aggraver s’il ne s’accomplit pas aussi un progrès spirituel, un effort plus grand vers la fraternité[103]. »

La même année en Allemagne sort le film de Fritz Lang, Metropolis. L'action se déroule en 2026 dans une mégalopole où les humains adoptent des comportements exclusivement rationnels et où une machine se mue en divinité monstrueuse à laquelle les ouvriers les moins productifs sont impitoyablement sacrifiés.

Durant les années 1930 se développe la pensée technocritique, avec un grand nombre d'ouvrages qui tendent à ruiner l'idée même de progrès. Alors que les usines se mécanisent toujours davantage, des intellectuels de tous pays s'interrogent sur les raisons incitant les humains à s'échiner au travail et à produire toujours plus, au mépris parfois de leur santé. Ils pointent alors une dimension sacrificielle du travail. Ainsi, au terme d'un long voyage aux États-Unis, Georges Duhamel dresse dans Scènes de la vie future un portrait sévère de la société américaine, les humains s'effaçant selon lui derrière la machine, à laquelle ils sont aliénés[Sp 28]. Et en 1931, l'écrivaine italienne Gina Lombroso voit dans l’industrialisation un symptôme de décadence intellectuelle et morale[Sp 29].

La même année, Robert Aron et Arnaud Dandieu fustigent le fordisme et le taylorisme[Sp 30] et, en Allemagne, Spengler écrit :

« La mécanisation du monde est entrée dans une phase d'hyper tension périlleuse à l'extrême. La face même de la terre, avec ses plantes, ses animaux et ses hommes n'est plus la même. (...) Un monde artificiel pénètre un monde naturel et l'empoisonne. La civilisation est elle-même devenue une machine, faisant ou essayant de tout faire mécaniquement[Sp 31] »

Avec le Russe Nicholas Berdiaev, les critiques du progrès ont continué à se concentrer sur le progrès technique :

« Si la technique témoigne de la force et de la victoire de l’homme, elle ne fait pas que le libérer, elle l’affaiblit et l’asservit aussi. Elle mécanise sa vie, la marquant de son empreinte. (...) La machine détruit l’intégralité et la coalescence anciennes de la vie humaine. Elle scinde, en quelque sorte, l’esprit de la chair organique et mécanise la vie matérielle. Elle modifie l’attitude de l’homme à l’égard du temps, modifie ce dernier lui-même qui subit alors une accélération précipitée[Sp 32],[104]. »

En 1933, Berdiaev estime que « l'apparition de la machine et le rôle croissant de la technique représentent la plus grande révolution, voire la plus terrible de toute l'histoire humaine »[Sp 33] et Georges Duhamel revient à la charge dans un article intitulé « La querelle du machinisme » :

« La machine manifeste et suppose non pas un accroissement presque illimité de la puissance humaine, mais bien plutôt une délégation ou un transfert de puissance. (...) L’homme a conquis, entre toutes les bêtes, une place éminente et exceptionnelle. II a pris possession d’une grande partie du globe. Il s’est rendu, redoutable à beaucoup d’autres êtres. Que l’outil et la machine soient les instruments de cette victoire, c’est clair. (...) Dès maintenant s’explique le sens des mots transfert ou délégation de puissance. L’homme nu est un animal très misérable. Je veux bien reconnaître que l’homme est rarement nu, rarement privé des produits de son industrie. Faut-il dire qu’à toute délégation de puissance correspond une délégation des devoirs et des responsabilités ? (...) Il ne faut pas se hâter de parler d’une décadence de l’homme : la puissance, même accessoire et extérieure, est toujours la puissance. Il ne faut pas se hâter de parler d’une dégénérescence de l’homme. (...) Je ne vois pas, dans le machinisme, une cause, pour l’homme, de décadence, mais plutôt une chance de démission. Il est bien évident que nous demandons à nos machines de nous soulager non seulement des travaux physiques pénibles, mais encore d’un certain nombre de besognes intellectuelles. (...) Notre goût de la perfection, l’une de nos vertus éminentes, nous le reportons sur la machine. (...) Il est clair que les appareils et les machines tendent non seulement à prolonger, à compléter, à corriger, à multiplier nos sens, mais encore à les suppléer[Sp 34]. »

L'année suivante, l'historien américain Lewis Mumford s'interroge : « En avançant trop vite et trop imprudemment dans le domaine des perfectionnements mécaniques, nous n’avons pas réussi à assimiler la machine et à l’adapter aux capacités et aux besoins humains. »[Sp 35]. Et la philosophe française Simone Weil décrit le progrès technique comme n'apportant nullement le bien-être mais la misère physique et morale : « Le travail ne s’accomplit plus avec la conscience orgueilleuse qu’on est utile, mais avec le sentiment humiliant et angoissant de posséder un privilège octroyé par une passagère faveur du sort, un privilège dont on exclut plusieurs êtres humains du fait même qu’on en jouit, bref une place. »[Sp 36]

En 1936, Bernard Charbonneau fustige littéralement l'idée même de progrès :

« L’acceptation du progrès technique est aujourd’hui la cause profonde et permanente de toutes les confusions.(...) C’est l’idéologie du Progrès qui nous tue[Sp 37],[105]. »

Et dans une scène devenue célèbre de son film Les Temps modernes, montrant un ouvrier pris dans les engrenages d'une gigantesque machine, Charles Chaplin, popularise l'idée d'aliénation dans le travail mécanisé.

En 1937, dans Le Quai de Wigan, George Orwell fustige à son tour l'adoration collective de la machine. Selon lui, le progrès technique recherché pour lui-même ne peut conduire l'humanité qu'à la ruine. Il déplore particulièrement le manque total de lucidité des socialistes sur ce point[106].

Durant toute la Deuxième Guerre mondiale, et partout dans le monde, l'activité industrielle se concentre à nouveau sur l'armement. Les critiques à l'égard du progrès sont inexistantes à l'exception notable de Stefan Zweig qui, réfugié au Brésil en 1942, écrit ces lignes dans son livre testamentaire, Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen :

« Le XIXe siècle, avec son idéalisme libéral, était sincèrement convaincu qu’il se trouvait sur la route droite qui mène au meilleur des mondes possibles. On ne considérait qu’avec dédain les époques révolues, avec leurs guerres, leurs famines et leurs révoltes, on jugeait que l’humanité, faute d’être suffisamment éclairée n’y avait pas atteint la majorité. Cette foi en un « progrès » fatal et continu avait dans ce temps là toute la force d’une religion. Déjà l’on croyait dans ce progrès plus que dans la Bible et cet évangile semblait irréfutablement démontré par les merveilles sans cesse renouvelées de la science et de la technique[107]. »

La critique du progrès reprend toutefois de plus belle à la fin du conflit en 1945, quand des milliers de Japonais sont décimés en quelques minutes par des bombes atomiques, à Hiroshima et Nagasaki.

En 1946, l'Allemand Friedrich Georg Jünger estime que « le progrès technique » correspond en fait à un déficit spirituel, que la raison cherche à dissimuler. Et que, bien qu'illusoire, ce progrès n'en finit pas de méduser les consciences[Sp 38],[108]. De son côté, le sociologue français Georges Friedmann analyse les « problèmes humains liés au machinisme industriel », en premier lieu dans le monde du travail[Sp 39].

L'année suivante, Georges Bernanos émet lui aussi une vive critique de la société industrielle, estimant que le machinisme limite la liberté des hommes et perturbe jusqu'à leur mode de pensée[Sp 40].

En 1948, dans La mécanisation au pouvoir, l'historien américain Siegfried Giedion écrit : « Les relations entre l'homme et son environnement sont en perpétuel changement, d'une génération à l'autre, d'une année à l'autre, d'un instant à l'autre. (...) Notre époque réclame un type d'homme capable de faire renaître l'harmonie entre le monde intérieur et la réalité extérieure »[109].

Et l'année suivante, dans son roman d'anticipation 1984, l'écrivain George Orwell décrit un monde totalitaire où la domination est assurée par un dispositif de télésurveillance.

Progrès, création et destruction

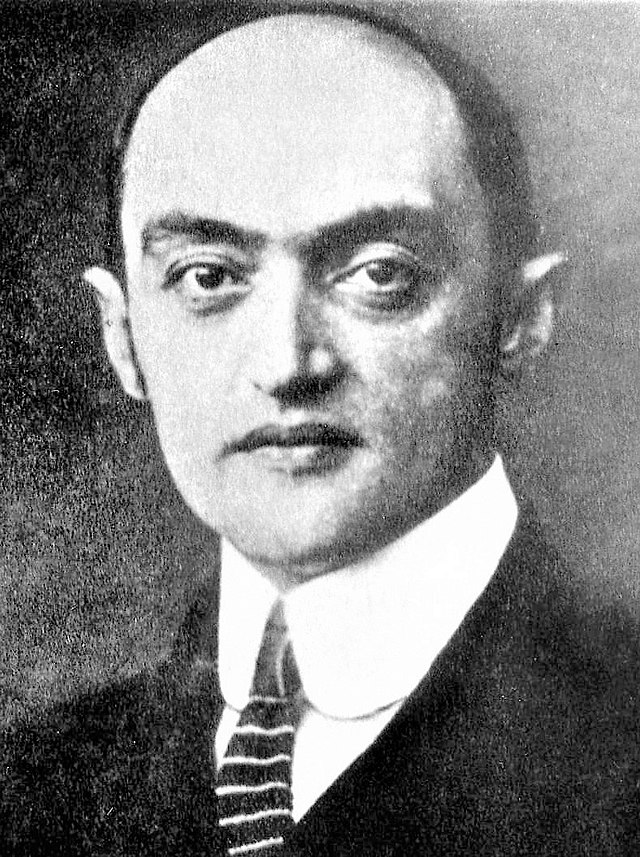

Joseph Schumpeter, économiste américain d'origine autrichienne, se situe en marge de toutes ces approches négatives du concept de progrès. De surcroît, il se positionne en dehors de toute considération éthique et raisonne de façon pragmatique.

En 1939, dans son livre Les cycles des affaires[110], il estime non seulement que le progrès technique est au cœur de l'économie mais qu'il se manifeste par grappes et que ses conséquences sont antinomiques. Selon lui, toute innovation constitue à la fois une avancée et un moment destructeur : dès qu'elle advient, certes elle pénalise les entreprises qui ne l'ont pas anticipée, causant par là-même des suppressions d'emplois, mais elle est en même temps créatrice d'emplois. Les patrons qui réalisent sans cesse des innovations (de produits, de procédés, de marchés...) assurent non seulement la productivité de leurs entreprises mais la vitalité de l'économie dans son ensemble. La croissance économique peut alors se définir comme synonyme de « progrès » : un processus permanent et cyclique de création, de destruction et de restructuration des activités, les moments d'expansion alternant avec les crises. Schumpeter reste critique vis-à-vis de ce processus : il considère en effet qu'il va de soi et que les hommes doivent impérativement s'y adapter.

Quelques-uns[Lesquels ?] se demandent si, ainsi, les hommes ne deviennent pas les « esclaves de l’économie », tel Jacques Ellul en 1947 :

« L’homme moderne, quel que soit le régime politique dans lequel il s’inscrit, est englobé dans l’économie. Il n’y est plus considéré qu’en tant que producteur - consommateur. Le socialisme comme le capitalisme l’asservissent à l’économie car ils ont récupéré dans leurs doctrines respectives tout ce qui, auparavant, relevait de la vie spirituelle. L’homme idéal est un homme hygiénique, vivant dans le confort et l’immédiateté au prix d’un travail qui l’absorbe et lui évite de se poser des questions morales ou métaphysiques. L’apologie du travail a atteint le stade d’une véritable mystique. Ainsi l’homme est-il devenu l’esclave de l’économie. »[111]

Ce type de réaction reste toutefois assez marginal. À la fin du XXe siècle, les thèses de Schumpeter sont valorisées et prolongées par d'autres, telle en France la théorie du déversement, d'Alfred Sauvy, ouvertement optimiste : certes, avance l'économiste, le progrès technique détruit beaucoup d'emplois mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il peut en créer d'autres aussitôt et en proportion, pour peu que l'on soit réactif. L'innovation engendre des gains de productivité qui, précise t-il, se traduisent par des hausses de salaires ou des baisses de prix, donc une élévation du pouvoir d'achat et du bien-être[112].

Bien que cette thèse soit régulièrement contestée et que les chiffres du chômage ne cessent d'augmenter, tendant à l'invalider, au début du XXIe siècle, le concept schumpeterien d'innovation tendra à remplacer celui de progrès sans susciter d'objections notoires[113] (lire infra).

Modélisation de la pensée qui peut être en dehors du corps humain

Parmi ceux-ci, le mathématicien Norbert Wiener introduit la notion de cybernétique et les concepts de « machine à penser » et de feedback (rétroaction)[114].

Wiener expose ses théories dans deux livres[n 4]. Dans la seconde partie de « Cybernétique et société », il affirme que « de même qu'une révolution est en cours, permettant aux machines de remplacer les muscles de l'homme, une autre est en train de poindre qui leur permettra de se substituer à son cerveau »[115].

Et en 2015, Imane Sefiane, sociologue spécialiste dans « l'apologie de l’ère informationnelle »[116], voit dans les positions de Wiener « une célébration du progrès technologique » :

« Plus de soixante ans après la publication de Cybernétique et société, à l’ère des NTIC, le message de Wiener prend une résonance particulière. La société de l’information n’est plus un rêve. Nous vivons bien à l’ère de machines informationnelles régissant et structurant notre société. La profusion de nouvelles technologies toujours plus performantes, la rapidité des transformations qu’elles génèrent, et les prodigieuses possibilités qu’elles permettent dans différents domaines de l’activité humaine ne sont plus à démontrer. (...) Le discours originel sur la société de l’information, tel qu’on peut le lire chez Wiener, est normatif. Cela implique que les propositions avancées ont une portée clairement philosophique et devraient, à notre sens, être appréhendées comme telles. »[117]

. Et de plus Sefiane estime que, selon Wiener,

« les TIC sont des « bienfaits » à vocation « universelle » dont dépend la « confiance en l’avenir ». Le message véhiculé tend à inciter les citoyens à « s’équiper » de ces nouvelles techniques afin de ne pas être « exclus » ou marginalisés et « participer » à la société de l’information[118]. »

Sefiane considère toutefois que Wiener reste continuellement partagé entre « l'enthousiasme et l'inquiétude » :

« deux tonalités semblent s’opposer (chez lui). La première fait entendre que les machines informationnelles sont notre futur : « les messages entre l’homme et les machines, entre les machines et l’homme, et entre la machine et la machine sont appelés à jouer un rôle sans cesse croissant ». La seconde sonne l’alerte du danger qu’elles peuvent engendrer : « pour qui n’en a pas conscience, transférer sa responsabilité à la machine... C’est lancer sa responsabilité au vent et la voir revenir portée par la tempête ». »[118]

Ego, « source vive du progrès »

En 1943, l'écrivaine américaine née en Russie Ayn Rand publie La Source vive, une fiction dans laquelle elle plaide pour un individualisme radical, affirmant notamment que « l'ego de l'Homme est la source vive du progrès ». Et en 1957 - donc en pleine Guerre froide et alors que le collectivisme pratiqué en URSS est vivement critiqué aux États-Unis -, elle développe ses thèses dans son roman La Grève ( qui devient rapidement un best-seller ) : l'ingéniosité de la personne constitue « le moteur du progrès social »[119].

Mais Rand est beaucoup plus radicale que les penseurs libéraux, qui ne remettent pas en cause les fonctions régaliennes de l'État, ne nient pas la nature sociale de l'homme, tiennent à différencier « individualisme » et « égoïsme »[120] et pour qui, selon l'expression de Ludwig von Mises, « l'individualisme est une philosophie de coopération sociale et d'intensification progressive du nœud social »[121]. Refusant toute forme de coercition, Rand s'en remet exclusivement aux valeurs du moi et de la raison[n 5], ce qui incite l'économiste Claude Rochet à qualifier sa vision de « fascisme sans führer »[122] et le journaliste Martin Legros à y voir « un socle philosophique tout à fait cohérent au transhumanisme » :

« en vertu de la liberté absolue qu'il a sur lui-même, l'individu peut se transformer et même transformer sa propre condition. Il n'est pas tenu de préserver en lui cette « dignité » qui, pour les humanistes classiques, fondait la liberté et au nom de laquelle il était possible de limiter les usages de la liberté individuelle[123]. »

Le succès de La Grève est tel que le livre est parfois qualifié de « plus influent aux États-Unis après la Bible »[124]. Or pour certains psychologues, les engouements collectifs comme celui-ci constituent des phénomènes de compensation à la massification de la société.

C.G. Jung voit derrière les idéologies et les doctrines dominantes un facteur pathologique, qu'il nomme « inflation du moi »[125]; Et sa conception de l'« individu » diffère radicalement de celle défendue aussi bien par Rand et que par les libéraux. Croire que l'individu est un être exclusivement rationnel, affirme t-il, c'est faire fausse route car il existe des façons d'aborder le monde qui sont irrationnelles, par exemple l'intuition, et qui sont tout autant dignes d'intérêt que la raison. Et il estime que quiconque identifie son psychisme à son seul moi surestime celui-ci et, ce faisant, n'est pas à même de repérer en lui, dans son inconscient, un certain nombre de complexes ; en conséquence de quoi, il projette ceux-ci à l'extérieur (sur des personnes, des objets, des idéaux...), ce qui l'expose ensuite - qu'il finisse ou non par se rendre compte qu'il a « pris ses désirs pour des réalités » - à toutes sortes de déconvenues[126].

Faisant du « processus d'individuation » le concept-clé de sa méthode, Jung estime qu'on n' est pas un individu de facto : on ne le devient qu'au fil d'un long et méticuleux travail d'introspection (lire supra), et certainement pas par le biais d'interventions effrénées sur le monde extérieur (le travail, le technique, l'innovation...) telles que les vantent les discours progressistes, qu'au passage il égratigne : « le progrès et l'évolution sont des idéaux qu'on ne saurait nier ; mais ils perdent leur valeur si l'homme ne parvient au stade nouveau qu'à l'état de fragment de soi même, ayant laissé dans l'ombre de l'inconscient tout ce qui constitue son arrière-plan et forme l'essentiel, l'ayant abandonné à l'état primitif, disons même de barbarie »[128]. Dans les faits, les théories de l'inconscient (parmi lesquelles celles de Jung) vont connaître une réception beaucoup plus faible que les sciences cognitives et le comportementalisme, approches héritées du darwinisme social et de la philosophie utilitariste puis importées des États-Unis. Jung lui-même en exprime le regret lors d'un entretien donné en 1957 à un psychologue américain : « En Amérique, vous êtes très en avance en ce qui concerne la technique mais en psychologie, vous avez cinquante ans de retard. Simplement, vous n'avez pas compris. C'est un fait. »[129],[130].

Véronique Liard, professeur en études germaniques, résume ainsi la position de Jung à l'égard du progrès :