南極洲

七大洲之一 来自维基百科,自由的百科全书

南極洲(英語:Antarctica)是地球最南端的洲,位於南半球的南極區,為地理南極的所在地。南極洲大部分區域都在南極圈內,四周被南冰洋環繞。南極洲是世界上的第五大洲,其面積約為1,400萬平方公里,約占地球陸地面積的十分之一,排在亞洲、非洲、北美洲和南美洲之後,是大洋洲的兩倍。除了南極半島最北端的部分區域之外,全洲約98%的地方都被平均厚度1.9公里[2]的冰層覆蓋著。

南極洲是地球上最寒冷、乾燥、多風的大陸,是唯一橫跨所有經線的洲[3],平均海拔為2350公尺,是世界上平均海拔最高的洲。全境為冰雪覆蓋,占地球冰蓋面積的80%以上。它沿岸地區的年降水量僅有200毫米,內陸地區更少[4]。一年中最寒冷季節南極洲的平均溫度低至-63℃,1983年曾觀測最低溫度為-89.2℃。南極洲的本地物種有各類藻類、細菌、真菌、植物(包括苔蘚)、原生生物以及一些可以適應寒冷環境的動物,例如企鵝、海豹、線蟲、緩步動物、蟎等。南極洲沒有永久居民,但每年居住在這裡的科研人員有一千至五千人。[5]

儘管很久之前已經有關於「未知的南方大陸」(拉丁語:Terra Australis)的神話故事與臆想,但直至1820年,俄羅斯探險家米哈伊爾·拉扎列夫和法比安·戈特利布·馮·別林斯高晉乘著沃斯托克號和和平號戰船來到芬布爾冰架時,人類才第一次目睹它的真容。由於南極洲氣候惡劣、資源缺乏以及地理孤立性,南極洲在19世紀並沒有引起人們的注目;但19世紀末至20世紀初,陸續有10國、17個隊伍進行南極探險,對現今人類認識南極洲起到重大作用。

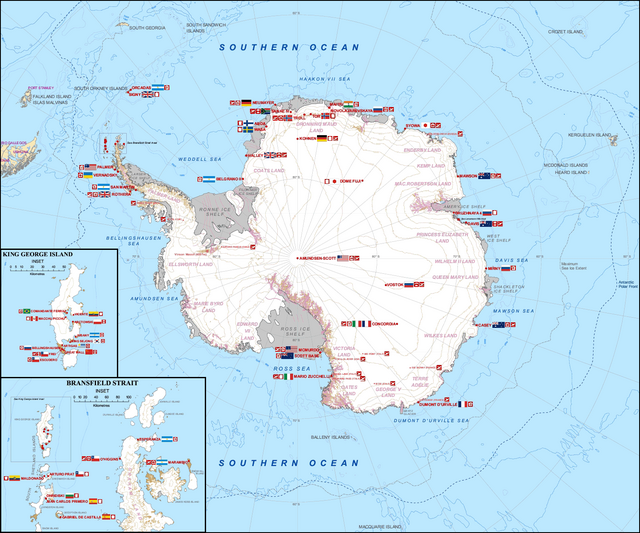

南極洲現在是法律意義上的共管領土,由南極條約體系成員國協商管轄。1959年,12個國家簽署《南極條約》,隨後有38個國家簽署。該條約意在支持科學研究及保護南極生物地理分布區,並禁止在南極洲進行一切軍事活動、核試驗以及處理放射物的行為。截至2016年,南極洲已建有135座常設科學考察站,陸續吸引四千多名來自世界各地的科學家到這裡進行科學實驗。

命名和辭源

南極洲的英文名稱「Antarctica」源自羅馬化希臘語的陰性複合詞「antarktiké」(希臘語:ἀνταρκτική),意指「北極的對面」。[6][7]

大約在公元前350年,亞里斯多德在自己的著作《天象論》裡提及了「Antarctic region」(南極地區)[8]。據說在公元二世紀,泰爾(今屬黎巴嫩)的馬利納斯在他的世界地圖中用了這個名稱。古羅馬作家許癸努斯和阿普列尤斯(公元1–2世紀)則使用了羅馬化希臘語「polus antarcticus」描述南極[9][10]。古法語詞「pole antartike」(現代法語為「pôle antarctique」)在1270年被證實起源於此。該詞的中古英語衍生詞「pol antartik」(現代英語為「Antarctic Pole」)則首次出現在1391年傑佛瑞·喬叟編寫的科技論文中[11]。

在被賦予真正的地理意義之前,這些詞語常被用於形容廣義的南方[12]。例如在十六世紀時法國在巴西設立的短期殖民地就被叫做「France Antarctique」,即「法屬南部領地」[13]。

地理

南極洲是地球上最南邊的大陸,大部分位於南極圈內,四周被南冰洋包圍,南冰洋之外是太平洋、大西洋與印度洋的南部,同時也位於世界洋的最南部。南極洲面積超過1,400萬平方公里[1],超過歐洲大約30%,為世界第五大洲。南極洲的海岸線長為17,968公里[1],其主要特徵與冰的樣貌密切相關,如下表所示:

南極洲有98%的面積被冰蓋所覆蓋,冰的厚度平均至少1.6公里。南極洲擁有全世界大約90%的冰和70%的淡水,如果這些冰全部融化,那麼海平面將上升約60公尺[16]。在南極洲內陸,大部分地區的降水量非常小,年降水量僅有20mm。不過在少數藍冰棚地區降水量少於蒸發量,使得當地的冰逐漸減少。而麥克默多乾燥谷是極其乾燥的地方,也是南極洲唯一沒有冰雪覆蓋的地方,呈現荒漠狀。[17]

南極洲邊緣海有屬於南太平洋的別林斯高晉海、羅斯海、阿蒙森海和屬於南大西洋的威德爾海等。主要島嶼有奧克蘭群島、布韋島、南昔德蘭群島、南奧克尼群島、阿得雷德島、亞歷山大島、彼得一世島、南喬治亞島、愛德華王子群島、南桑威奇群島。[18][19]

南極大陸的地形可分成兩種:一種是由暴露於地表的岩石和冰組成的可見地形,一種是通過地震技術或遙感技術測知的冰下基岩地形。羅斯海和威德爾海附近的橫貫南極山脈把南極洲分為東部南極洲和西部南極洲兩部分,該山脈大致與格林尼治子午線平行,全長3000多公里。

南極大峽谷是世界上最大的峽谷,位於南極洲伊莉莎白公主地,長度約1,000公里,某些地方的深度達1000公尺。[20]

威德爾海以西和羅斯海以東的部分為西部南極洲;其餘部分為東部南極洲,占整個南極的大部分。[21]西部南極洲被西南極冰蓋所覆蓋。近幾年人們十分關心西南極冰蓋的情況,因為它不斷崩塌會導致海平面上升。約10%的冰蓋會化為冰流,並到海岸邊形成冰棚。[22]東部南極洲是印度洋和橫貫南極山脈之間的部分,大部分位於東半球,由科茨地、毛德皇后地、恩德比地、麥克羅伯特森地、威爾克斯地和維多利亞地組成。東部南極洲主要被東南極冰蓋所覆蓋。[23]

文森山是南極洲最高的山峰,高度達到4892公尺,屬於埃爾斯沃思山脈。南極洲擁有許多山峰,這些山峰位於南極洲大陸和周圍島嶼之上。位於羅斯島的埃里伯斯山是世界最南邊的活火山。另一個知名的火山位於欺騙島,它因1970年火山爆發而被世人關注。另外,南極洲的其他休眠火山仍有重新活躍的可能[24]。2004年,一個在南極半島可能活躍的水下火山被美國和加拿大科學家所發現[25]。

| 名稱 | 最高海拔 | 說明 | 地圖 |

|---|---|---|---|

| 阿勒代斯山脈 | 2,934公尺 | 南喬治亞和南桑威奇群島 |

|

| 騰格里山脈 | 1,700公尺 | 利文斯頓島 | |

| 毛德王后山脈 | 4,068公尺 | 屬於橫貫南極山脈的一部分,包括布什山脈、大英國協山脈、多明尼翁山脈、哥德山脈、赫伯特山脈、奧拉夫王子山脈、休斯山脈、支持者山脈 | |

| 阿德默勒爾蒂山脈 | 4,165公尺 | 屬於橫貫南極山脈的一部分。 | |

| 黑邁弗朗特山脈 | 2,711公尺 | 毛德皇后地 | |

| 彭薩科拉山脈 | 2,150公尺 | 屬於橫貫南極山脈的一部分 | |

| 薩爾韋森山脈 | 2,330公尺 | 南喬治亞和南桑威奇群島 | |

| 埃爾斯沃思山脈 | 4,892公尺 | 南極洲最高的山脈,最高峰文森山。 | |

| 甘布爾澤夫山脈 | 3,500公尺 | 位於南極洲東部的冰穹A附近[26] |

極晝期間,南極洲沿岸較為暖和的區域會有冰雪融化,融化的雪水匯集成一些涓涓細流。南極大陸上的最大河流是地處東南極洲懷特岩的奧尼克斯河。在大陸周圍的島嶼上,夏季的冰雪水也能匯集成季節性時令溪流入海。無論在南極的哪一個地方,一到冬季,所有的河流就消失了。[27]

南極大陸上有眾多的湖泊,有淡水湖也有鹹水湖(鹽湖)。淡水湖分布於南極大陸的邊緣。另一種鹹水湖為南極大陸獨有,例如維多利亞地賴特符中的萬塔湖和泰勒谷中的邦尼湖[28]。其特點是湖水上淡下咸,湖表凍結著一層2~3公尺厚的冰,湖水含鹽量隨深度的增加而增加,形成分層次現象,底層水的含鹽量比表層水高約10倍;湖水溫度也隨深度的增加而升高,在年平均氣溫零下20度的環境中,湖底水溫仍高達25℃。

東南極大陸冰蓋下面約有70個大型的冰下湖泊,總面積估測14,000平方公里,而且構成了完整的淡水生態系統[29]。1966年,人們在俄國沃斯托克站下發現了沃斯托克湖(東方湖),面積約8,000平方公里,冰蓋厚度是4公里。它是目前發現的最大的冰下湖泊。人們曾經認為這些湖泊已經被冰封住了五十萬至一百萬年。然而,最新的研究顯示,每隔一段時間就會有大量的水在不同湖泊之間流動。[30]根據水線上400公尺鑽取的冰芯的證據顯示,沃斯托克湖湖水中可能有微生物存在。凍結的湖面與木衛二性質相似,如果此湖泊裡有生命現象,說明木衛二上也可能有生命存在[31][32]。2008年2月7日,NASA的團隊到溫特塞湖展開研究,試圖尋找生存在高鹼性水中的嗜鹼生物,如果能找到這些生物,將為地外生物能否生存在極端寒冷且富含甲烷的環境中提供證據[33]。其後的研究結果亦顯示那裡的確存在一些新的品種,如菌株UL7-96mG[34]。

南極洲是地球上最寒冷的大洲,年平均氣溫−25 °C(−13.0 °F),內陸冬季的溫度可達−80 °C(−112 °F)以下,沿海地區夏季的溫度約為5 °C(41 °F)至15 °C(59 °F)。1983年7月21日,前蘇聯在南極洲設立的沃斯托克站曾測得−89.2 °C(−128.6 °F)的低溫。這是人類有氣象記錄以來在地面觀測站記錄到的最低氣溫[35]。這個溫度比乾冰在一個大氣壓下發生昇華的溫度(−78.5 °C(−109.3 °F))還低[a]。而衛星觀測結果顯示南極冬季最低氣溫的極值可能比這一記錄值更低[36]。南極洲是降雨量極少的冰凍荒漠,全洲年平均降水量小於200毫米[37]。

受到高原地形的影響,南極大陸邊緣常遭受南極高原刮來的強烈下降風侵襲,大陸內部則往往沒有大風出現。終年不斷的下降風使得濕熱氣流很少進入南極內陸,這造成大陸中央寒冷且乾燥[b],沿海地區則相對溫和濕潤:南極內陸地區年平均溫度為−40 °C(−40 °F)至−50 °C(−58 °F),年降水量僅30毫米左右,但極點附近幾乎無降水;沿海地區的年平均溫度為−17 °C(1 °F)至−20 °C(−4 °F),且時常降下大雪,年降水量可以達到500毫米左右,而且曾有48小時內降雪1.22公尺的紀錄。此外,由於南極洲東部海拔高,氣候較西部冷得多。[1][38]

有三個因素導致了南極洲比北極地區還要寒冷:第一,南極大部分地區海拔高度都在3,000公尺以上,而整個北極地區幾乎都處於海平面附近[c];第二,北極地區大部分是北冰洋,而南極地區大部分都是陸地。由於陸地比熱小,升溫和降溫都比較快,南極在夜間降溫更快;第三,地球在7月份的時候達到遠日點,在1月份的時候達到近日點[d],日地距離的變化使南極處於冬季時接受到的輻射相較北極處於冬季時更少。其中前兩者為主要原因,後者為次要原因。[39]

南極大陸全年皆為冰雪所覆蓋,這導致南極地區的反照率非常高。由於雪面幾乎反射了全部的紫外線,曬傷、白內障是身處南極時常見的健康問題[37]。南極地處高緯,具有長期的極晝和極夜,這對生活在其它地方的人們是相當陌生的。在夏天晴朗的日子裡,由於南極大陸全天24小時都有日照,日平均太陽輻射功率密度比赤道地區還大。南極附近的夜空中有時候會出現南極光[e]。在南極的地面附近有時會看到一種由微小冰晶形成的雲。這種雲被稱為「鑽石塵」,是南極的一個獨特的景觀。由於「鑽石塵」只在晴朗或接近晴朗的天氣才會產生,有時它也被稱為「晴空降水」。此外,在南極也可觀察到幻日現象[f][37]。

| 南極 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |

| 歷史最高溫 °C(°F) | −14 (7) |

−20 (−4) |

−26 (−15) |

−27 (−17) |

−30 (−22) |

−31 (−24) |

−33 (−27) |

−32 (−26) |

−29 (−20) |

−29 (−20) |

−18 (0) |

−12.3 (9.9) |

−12.3 (9.9) |

| 平均高溫 °C(°F) | −25.9 (−14.6) |

−38.1 (−36.6) |

−50.3 (−58.5) |

−54.2 (−65.6) |

−53.9 (−65.0) |

−54.4 (−65.9) |

−55.9 (−68.6) |

−55.6 (−68.1) |

−55.1 (−67.2) |

−48.4 (−55.1) |

−36.9 (−34.4) |

−26.5 (−15.7) |

−46.3 (−51.3) |

| 平均低溫 °C(°F) | −29.4 (−20.9) |

−42.7 (−44.9) |

−57.0 (−70.6) |

−61.2 (−78.2) |

−61.7 (−79.1) |

−61.2 (−78.2) |

−62.8 (−81.0) |

−62.5 (−80.5) |

−62.4 (−80.3) |

−53.8 (−64.8) |

−40.4 (−40.7) |

−29.3 (−20.7) |

−52.0 (−61.6) |

| 歷史最低溫 °C(°F) | −41 (−42) |

−57 (−71) |

−71 (−96) |

−75 (−103) |

−78 (−108) |

−82 (−116) |

−80 (−112) |

−77 (−107) |

−79 (−110) |

−71 (−96) |

−55 (−67) |

−38 (−36) |

−82.8 (−117.0) |

| 月均日照時數 | 558 | 480 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 434 | 600 | 589 | 2,938 |

| 資料來源1:[40] | |||||||||||||

| 資料來源2:Cool Antarctica[41] | |||||||||||||

只有少數的陸棲脊椎動物生活在南極洲[42]。無脊椎動物大多是些微生物,包括蝨、線蟲動物、緩步動物、輪形動物、磷蝦、彈尾目和蟎類(如南極甲蟎)。南極洲特產的南極蠓,是一種沒有飛行能力的蠓類,其體型可達6毫米,是南極洲體型最大純陸棲生物[43]。在南極洲繁殖的鳥類只有三種,雪鸌是其中之一[44]。

很多海洋動物都直接或間接地依靠浮游植物生存,其中包括企鵝、藍鯨、虎鯨、大王酸漿魷和海狗。聚集成大群的南極磷蝦以浮游生物為食,是南冰洋生態系統的關鍵物種,也是鯨魚、海豹、豹海豹、海狗、烏賊、銀魚、企鵝、信天翁和其他許多鳥類重要的食物。[45]

企鵝是南極地區的代表性物種,常見的企鵝種類包含皇帝企鵝、國王企鵝、阿德利企鵝、南極企鵝和巴布亞企鵝[46]。跳岩企鵝的眼周有一圈濃密的毛,這使得它們顯得更為獨特。除了跳岩企鵝主要聚集在南極外部的福克蘭群島以外,大部分企鵝都在南極洲繁殖。其中皇帝企鵝是唯一一種在南極洲的冬天進行繁殖的企鵝,而阿德利企鵝則在比其他企鵝更靠南的地方繁殖。

南極附近海域生活有多種水生哺乳動物,例如,在18至19世紀間,南極毛皮海獅因其皮毛而遭受了來自美國和英國海豹獵殺者的大規模獵殺;威德爾海豹以到威德爾海遠征的隊伍的指揮官詹姆士·威德爾爵士的名字命名;食蟹海豹生活於南極附近海域,以常見於嘴邊的黃色污漬得名。

在國際極地年期間,大約500名研究人員參與了一項海洋生物普查,其結果於2010年公布。這項研究是全球海洋生物普查(Census of Marine Life,縮寫CoML)的一部分,其中的很多發現都值得關注。研究結果顯示超過235種海洋生物在兩極地區都有分布,這已經跨越了12,000公里(南極至北極的距離)。部分鳥類和大型動物如鯨類每年都會在兩極之間往返。出人意料的是,一些小型生物如海參和自由游動的蝸牛在南北兩極也都有分布。據推測,原因可能是深海區域兩極與赤道的溫差不大,基本小於5℃,而且洋流系統像一個海洋傳送帶那樣把生物的卵和幼蟲輸送到各個地方。[47]

南極洲的氣候使得植被無法大量形成。環境寒冷、土壤質量差、缺乏水分和陽光不足的限制條件抑制了植物的生長。這導致植物多樣性非常低,而且分布極為有限。南極洲有七百多種藻類,絕大多數是浮游植物。到了夏季,在海岸邊多種顏色的極地雪藻和矽藻種類更加豐富[48]。大陸上的植物相大部分是由苔蘚植物組成的。南極洲有大約100種苔蘚植物和25種地錢。但是,南極大陸只發現3種被子植物,它們分別是南極髮草 、南極漆姑草和非本地生的早熟禾[49]。植物的生長被限制在夏天的幾個星期[48][50]。

南極洲已發現大約1,150種真菌,其中大約750種是非地衣型的真菌,400種是地衣型的真菌[50][51]。由於它們是在極端條件下進化,所以有些品種是穴生的,並且在麥克默多乾燥谷和周圍的山脊形成了的形態特別的岩石。真菌簡單的形態,和幾乎不能辨別清楚的結構,使得它們的新陳代謝系統和酶在很低的氣溫下仍然保持活性,再加上縮短了的生命周期,使得它們特別適合在像麥克默多乾燥谷那樣苛刻的環境中生存。它們的厚細胞壁和強烈的黑色素使得它們具有對紫外線的抵抗力。藻類和藍綠藻植物也具有以上的特徵,這表示他們能夠適應南極洲的環境。有人以此推測,如果生命曾經在火星上出現,那麼它的構造可能類似於南極真菌(例如Cryptomyces minteri(一種絲菌))[52]。此外有些真菌是南極洲獨有的,例如某些糞棲物種。在物種的發展過程中,它們必須通過進化來應對雙重挑戰:在糞便中生長時適應極度寒冷的環境、進入溫血動物的腸道以保證生存[53]。

人們已經發現在極寒冷又黑暗的冰下800公尺深處有細菌生存[54]。

1998年,與環境保護有關的《南極條約》(又稱《環保協議》或《馬德里議定書》)生效,這是保護和管理南極洲生物多樣性的主要手法。環境保護委員會就南極環境保護問題提出了《南極條約》協商會議。該委員會的主要關注點之一是關注意外引入的外來物種對南極洲原有生態所造成的風險。[55]

美國在1978年通過的《南極洲保護法》對在南極洲的活動帶來了一些限制。向南極洲引入外來植物或動物將會受到刑事處罰,如同捕捉任何南極洲的本地物種一樣。由於有人過度捕捉在南極生態系統中發揮很大作用的磷蝦,政府官員制定了相關的漁業法規。由南極海洋生物資源養護委員會(the Conservation of Antarctic Marine Living Resources,CCAMLR)所制定並於1980年生效的條約,要求所有南冰洋漁民考慮自身行動對整個南極生態系統的潛在影響[1]。但即使落實了這些新法案,缺乏監管和不合法規的捕漁行為仍然是一個嚴重問題,尤其是對小鱗犬牙南極魚(在美國作為智利鱸魚出售)的捕捉行為。齒魚的非法捕魚量一直在增加,在2000年估計捕魚量已達32,000噸(35,300美噸)[56][57]。

2016年10月,南極海洋生物資源養護委員會成員國同意在南極設立面積達155萬平方公里的海洋保護區,其中112萬平方公里將禁止捕魚,有望成為截至當時全世界最大的海洋保護區[58]。

地質

一億七千多萬年前,南極洲是岡瓦那超大陸的一部分。隨著時間的推移,岡瓦那超大陸隨著板塊運動逐漸解體。現在所稱的南極洲形成於2500萬年前。南極洲並不總是寒冷乾燥,千里冰封。在一段時期內,南極洲的位置比現在偏北許多,因此也曾具有熱帶和溫帶氣候,而且也是很多古生物的棲息地。[59]

寒武紀時期的岡瓦那超大陸氣候溫和。當時西部南極洲有一部分處於北半球,大量的砂岩、石灰岩和頁岩也在此時期沉積。東部南極洲則位於赤道——孕育了無脊椎動物和三葉蟲的海床的所在區域。從4.16億年前的泥盆紀開始,岡瓦那超大陸漂移到了更往南的地方,氣候也逐漸變冷,不過化石證明當時陸地上仍有植物生長。在此期間,大量的沙和淤泥沉積在現今的埃爾斯沃思山脈、霍利克山脈和彭薩科拉山脈。岡瓦那超大陸的冰期始於3.6億年前的泥盆紀末期,那時超大陸的中心已到達到南極點,氣候更為寒冷,但此時大陸上仍有植物群。二疊紀時期,陸地上的植物以種子植物為主,如舌羊齒屬植物(一種長在沼澤裡的種子蕨)。隨著時間推移,這些溼地變成了橫貫南極山脈下的煤層。二疊紀末期,岡瓦那超大陸的大部分地區因為氣候的持續轉暖而變得燥熱。[60]

氣候的持續轉暖導致極地冰蓋融化,岡瓦那超大陸的大部分區域成為沙漠。這時東部南極洲出現了許多種子蕨,並有大量砂岩和頁岩沉積。三疊紀早期,類似哺乳類的合弓綱動物在南極洲很常見,這當中也包括了水龍獸。南極半島在侏儸紀(2.06–1.46億年前)時開始形成,周圍島嶼也開始浮出海面。銀杏、松柏、本勒蘇鐵、木賊、真蕨和蘇鐵在此時期都相當繁茂。針葉林占據西部南極洲的時期長達整個白堊紀(1.46–0.66億年前)。此外南青岡科植物在白堊紀末期也越來越繁盛,菊石在南極洲周圍海域也很常見。南極洲上面也有恐龍,但目前只發現三個屬(冰脊龍屬、冰河龍屬[61]和南極甲龍屬)[62]。此外,岡瓦那超大陸是從這個時代開始分裂的。

由於大陸擴張,原本在赤道與極地間運行的沿經線方向的洋流,開始轉變為沿緯線方向流動。這一變化使得洋流功能從原本的有利於赤道與極地間的熱量交換,開始轉變為保持甚至加大二者之間的溫差。伴隨著這一變化,南極大陸開始逐漸變冷。

在侏羅紀期間(距今約1.6億年),非洲大陸從南極大陸中分離;隨後在白堊紀期間(距今約1.25億年),印度次大陸也脫離南極大陸。直到距今約6600萬年的白堊紀末期,南極洲(當時尚與澳洲相連)仍具有亞熱帶的氣候類型和植被特點,有袋類動物群也分布於其上[64]。進入新生代後,在距今約4000萬年前的始新世,澳洲-新幾內亞與南極洲相分離。這一變化導致沿緯線方向運行的洋流將澳洲與南極大陸分隔開來,南極洲的氣溫進一步受到影響,冰層開始出現。同時,在距今約3400萬年前的始新世-漸新世滅絕事件中,溫室氣體二氧化碳的含量也降至760 ppm[65],低於較早地質年代中超過1000 ppm的水準。

距今約2300萬年前,南極洲與南美洲之間的德雷克海峽終於完全分離,這導致了南極繞極流的形成。這股強烈的沿緯線方向運行的海流最終將南極洲與低緯度溫暖的海水完全分隔開來。模型顯示,同期大氣中二氧化碳含量的進一步下降也對南極大陸的氣溫產生了明顯影響[66]。由此,南極大陸的冰層覆蓋面積開始擴大,原有的森林漸漸為冰蓋所取代。

新近紀(2,300萬年前–5萬年前)

自約1500萬年前,南極大陸大部分地區已經被冰覆蓋。[67]

天狼星地層組中的梅爾沙漠植物群留有南青岡科植物的化石,顯示多明尼翁山脈遲至300至400萬年前(上新世中晚期)仍有間歇性的暖化期,使得南青岡科植物仍然能留存在山脈上[68]。更新世之後,冰河期再度襲捲整個南極大陸,並導致所有主要的植物滅絕[69]。

南極洲表面覆蓋了厚厚的冰層,但長期以來關於南極洲的地質學研究幾乎是空白。然而,目前這一情況已經有了較大的改觀,通過透地雷達、衛星影像等遙感技術,南極洲冰下的結構被人們逐步揭示出來。[70]

從地質學角度來講,西部南極洲很像是南美洲的安地斯山脈[60]。南極半島由古生代晚期和中生代早期的抬升和海床沉積物變質作用形成。這種沉積物隆起伴隨著火成侵入和火山活動。在西部南極洲地區,最常見的岩石是侏羅紀時期形成的安山岩和流紋岩這兩種火山岩。在瑪麗·伯德地和亞歷山大一世島一帶同樣發現了火山噴發的證據,這樣的噴發甚至一直持續到南極冰蓋形成以後。埃爾斯沃思山脈則是西部南極洲地質結構唯一反常的地區,這裡的地層情況與東部南極洲更為接近。

東部南極洲的地質結構更加多樣化。對前寒武紀地質進行測定,發現一些岩石形成於30多億年前,這些岩石主要是變質岩和火成岩,它們構成了這塊區域地盾的基底。[71]在這層基底之上是各種岩石,比如砂岩、灰岩、以及形成於泥盆紀和侏羅紀時期的構成橫貫南極山脈的頁岩等,而且有煤層存在。在臨海地區,如沙克爾頓山脈和維多利亞地也出現了一些斷層。

南極大陸已探明的礦產資源主要是煤[67]。最早的記錄是法蘭克·懷爾德在尼姆羅德探險期間在比爾德莫耳冰川附近發現煤的存在。現在人們已經知道低級煤在橫貫南極山脈中有著非常廣的分布。南極洲主要的礦產資源大多分布在近海地區。鐵礦是南極大陸所發現的儲量最大的礦產,主要位於東南極洲查爾斯王子山脈。其鐵礦蘊藏量,初步估算可供全世界開發利用200年[72]。除鐵和煤之外,還有南極半島的銅、鉬以及少量的金、銀、鉻、鎳和鈷;南極橫貫山脈地區的銅、鉛、鋅、銀、錫和金;東南極洲的銅、銀、錫、錳、鈦和鈾等有色金屬等已發現的礦床、礦點100多處。[73]南極洲的石油儲存量約500億~1000億桶,天然氣儲量約為30000億~50000億立方公尺,主要分布在羅斯海、威德爾海和別林斯高晉海以及南極大陸棚[74][75][76]。

對於這些礦產資源,南極條約環境保護議定書禁止開採(科學研究除外),有效期從1998年起計50年,但目前尚無有效期後的開發協議。[77]

人口

一些國家在南極洲設置了常駐研究站。在冬季,位於南極洲大陸及附近島嶼從事科學研究或其他相關工作的人員約有1,000人,到了夏季人數則是5,000左右,因此南極洲的人口密度在冬季和夏季分別是每百萬平方公里70人和350人。許多研究站全年有人駐守,在南極過冬的人員通常都是執行持續一整年的任務。2004年,俄羅斯的別林斯高晉站設立了一座俄羅斯正教會的三一教堂,每年會有一兩位司祭輪流駐守[78][79]。

最早在南極洲附近(南極輻合帶以南)半永久居住的人是從1786年起在南喬治亞和南桑威奇群島駐留一年以上的英國和美國的海豹獵人[71]。在捕鯨時期,夏季島上人數超過一千(有時甚至超過兩千),冬季則是200左右,直到1966年才結束。在捕鯨獵人中挪威人占大多數,而英國人也逐漸增多。他們的居住地包括古利德維肯、利斯港、愛德華國王角、斯特羅姆內斯、胡斯維克、奧拉夫王子港、海洋港及戈德蘇爾灣。捕鯨站的主管及資深人員經常和家人同住,其中包括葛利特維根基地的創始人卡爾·安東·拉森船長。他是著名的挪威捕鯨人及採險家,在1910年與家人一同獲得英國公民身分。

第一個在南極輻合帶出生的人是挪威女嬰佐爾法伊格·雅各森·貢布約爾格。她於1913年10月8日在葛利特維根出生,並由南喬治亞和南桑威奇群島的官員為她登記出生。她的父親是捕鯨站的副主管弗里達特約夫·雅各森,母親是克拉拉·奧萊特·雅各森。雅各森在1904年來到該島,並在1914年至1921年期間擔任葛利特維根的主管,他有兩個孩子在該島出生[80]。

埃米利奧·馬科·斯帕爾馬則是第一位出生在南緯60度線(南極條約體系中訂定的南極洲邊界)以南的人[81],也是第一個出生在南極大陸的人。1978年,他在位於南極半島頂點的埃斯佩蘭薩站出生[82][83]。他的父母和另外七個家庭由阿根廷到達南極,其目的是確定南極是否適合居住。1984年,胡安·巴勃羅·卡馬喬(Juan Pablo Camacho)在愛德華多·弗雷·蒙塔爾瓦總統基地出生,成為第一位在南極洲出生的智利人。現在,南極洲已有幾個基地擁有帶小孩的家庭,這些小孩在研究站內設立的學校上學[84]。截至2009年,已有11個小孩在南極洲出生(南緯60度線以南),其中八人出生在阿根廷的埃斯佩蘭薩基地[85],另外三人出生在智利的弗雷蒙塔爾瓦基地[86]。

政治

一些國家聲稱在南極洲的某些地區擁有主權,其中有些國家互相承認對方的主張[87],但這些領土主張的有效性並不受普遍承認[1]。

1959年,蘇聯、英國、阿根廷、智利、澳洲和美國等12個國家簽訂了《南極條約》[88],該條約及一系列相關協議被稱作南極條約體系。條約規定:南極洲包括南緯60°以南的一切陸地和冰架;在上述範圍內,可以進行科學研究和環境保護,禁止任何軍事行為。此條約是冷戰時期第一個進行軍備控制的條約。自簽訂以來,一切主權聲索均被擱置。雖然如此,2015年時,挪威仍然宣布將毛德皇后地與南極點之間的地區併入轄區[89]。

1983年,南極條約諸締約國協商規範南極洲的採礦業[90]。以綠色和平[91](在羅斯海地區建有世界公園站[92],每年都會進行探險以評估人類對南極洲環境的影響。[93])為首的一些國際組織[94]聯手公開施壓,要求禁止在南極洲進行礦業開採。1988年,《南極礦物資源活動管理公約》(CRAMRA)正式通過[95]。然而次年便因澳洲和法國聲稱不予認可而陷入尷尬境地。兩國轉而提出一個綜合框架,以確保南極環境問題得到協商[96]。《關於環境保護的南極條約議定書》(即《馬德里議定書》)為其他國家所效仿,並於1998年1月14日正式生效[96][97]。《馬德里議定書》禁止在南極洲的一切開採行為,將南極洲定位成一個「致力於和平和科學的自然保護區」。

《南極條約》禁止任何南極洲軍事活動,包括設立軍事基地或防禦工事、進行軍事演習、測試軍備等。軍人或軍備只允許為了科學研究或其他和平的目的進入南極洲[98]。唯一一次有記載的南極洲陸上軍事演習是阿根廷軍隊的九十行動[99]。

美軍設有南極服役獎章,授獎對象是在南極洲服役的軍人或平民。此獎章設有「越冬橫槓」,頒發給整個冬季期間留在南極洲的人員。[100]

| 年份 | 國家 | 領土 | 範圍 | 圖示 |

|---|---|---|---|---|

| 1908年 | 20°W至82°W |

| ||

| 1923年 | 150°W至160°E |

| ||

| 1924年 | 142°2'E至136°11'E |

| ||

| 1929年 | 68°50′S 90°35′W |

| ||

| 1933年 | 160°E至142°2'E和 136°11'E至44°38'E |

| ||

| 1939年 | 44°38'E至20°W |

| ||

| 1940年 | 53°W至90°W |

| ||

| 1943年 | 25°W至74°W |

| ||

| – | 無 | 無爭端地區 (埃爾斯沃思地90°W至103°24'W) (瑪麗·伯德地103°24'W至150°W) |

90°W至150°W (不含彼得一世島) |

|

阿根廷、英國和智利在南極的領土主張構成重疊,引起了領土爭端。2012年12月18日,英國外交及聯邦事務部將一片尚未命名的土地命名為伊莉莎白女皇地,以作為伊莉莎白二世鑽禧的貢品[101]。2012年12月22日,阿根廷政府傳召英國駐阿根廷大使約翰·弗里曼抗議該領土主張[102]。不過,阿根廷和英國之間的關係早已因兩國對福克蘭群島的主權爭議而破裂,而且當時正值福克蘭戰爭三十周年。

澳大利亞和紐西蘭從英國獨立前,上述澳大利亞的聲稱領土和紐西蘭的聲稱領土均為英國的領土。英國、澳大利亞、紐西蘭、法國、挪威均互相認可對方的領土主張。目前,澳大利亞在南極洲的聲稱領土是當中面積最大的一幅。

其他《南極條約》的成員國亦對南極洲的土地有興趣,但該條約並不允許這些國家在條約生效時提出領土主張:

巴西:1986年指定了「有興趣的區域」,但這不是正式的領土聲請[103]。

巴西:1986年指定了「有興趣的區域」,但這不是正式的領土聲請[103]。 南非:在兩次世界大戰期間以及1963 年至1994 年,南非對南極洲提出了領土主張。儘管現在已經放棄但還是保留提出領土聲請的權利[104]。

南非:在兩次世界大戰期間以及1963 年至1994 年,南非對南極洲提出了領土主張。儘管現在已經放棄但還是保留提出領土聲請的權利[104]。 秘魯:1976 年對西經 84° 至 90° 之間的區域也提出了類似的非正式主張[105]。

秘魯:1976 年對西經 84° 至 90° 之間的區域也提出了類似的非正式主張[105]。 烏拉圭:自1973年以來,烏拉圭非正式地對格林威治子午線和西經25°之間的區域提出了主權要求,並自1977年起提議將該區域擴大到東經20°[106]。

烏拉圭:自1973年以來,烏拉圭非正式地對格林威治子午線和西經25°之間的區域提出了主權要求,並自1977年起提議將該區域擴大到東經20°[106]。 厄瓜多:於1967年聲稱對西經84°30′至西經96°30′的區域擁有權利。對南極洲部分地區的主權主張被寫入 2008 年厄瓜多憲法(第 4 條)[107]。

厄瓜多:於1967年聲稱對西經84°30′至西經96°30′的區域擁有權利。對南極洲部分地區的主權主張被寫入 2008 年厄瓜多憲法(第 4 條)[107]。 俄羅斯:繼承了蘇聯依據原來的《南極條約》而提出領土聲請的權利[108]。

俄羅斯:繼承了蘇聯依據原來的《南極條約》而提出領土聲請的權利[108]。 美國:保留依據原來的《南極條約》而提出領土聲請的權利[108]。

美國:保留依據原來的《南極條約》而提出領土聲請的權利[108]。

此外,以下國家曾經對南極進行過主權要求:

經濟

目前南極洲的經濟活動只有離岸的捕魚業和小規模的旅遊業,但上述兩項活動均在南極洲外圍進行。[109] 1998年7月1日至1999年6月30日期間,南極洲的捕魚量達到了119,898噸。然而,非法捕魚量比受監管的合法捕魚量多五至六倍[110]。在1998年間法國及澳大利亞至少充公8隻用於非法捕魚的捕魚船[111]。2000至2001年間,在南極洲海域的捕魚量達到了112,934噸[112]。

雖然發現煤炭、烴類、鐵、鉑、銅、鉻、鎳、金等礦藏,但其儲藏量並未達到值得商業開採的程度[113]。另外,在1991年簽署、1998年正式生效的南極條約環境保護議定書限制了各國對南極洲礦產資源開採。此協定禁止除科學研究外的一切資源開採活動,並將在2048年重新審閱此協定[77]。因此,南極洲的主要經濟活動為捕魚及離岸漁業貿易。

南極洲自1957年起開始發展小規模的「探險旅遊」,雖然這類旅遊亦受南極條約議定書所限制,但實際上是由國際南極旅遊組織協會(IAATO)進行自我規管。雖然並非所有開往南極洲的旅遊船隻都屬於IAATO成員,但是95%的南極洲旅遊活動都是由IAATO成員組織的。大部分旅遊活動是乘小型或中型船前往南極洲,並主要前往一些較易抵達、為獨特野生動物的集中地的特定景點[114][115]。據IAATO統計,2015年至2016年間總共有38,478名遊客赴南極旅遊[116]。

目前有人對遊客大量湧入可能對環境及生態系統產生的有害影響感到擔憂。一些環保人士和科學家呼籲針對旅遊規模和旅遊設施制定更為嚴格的規定[117]。針對這一點,南極條約議定書締約方的主要回應是由其環境保護委員會與IAATO進行合作,共同對登陸點進行約束,並且限制或關閉一些訪問頻繁的旅遊景點。另外,南極不著陸觀光航班在1979年發生導致機上257人全部遇難的紐西蘭航空901號班機空難前一直由澳洲及紐西蘭運營,航班其後停飛。20世紀90年代中期,澳洲航空恢復了從澳洲到南極洲的商業觀光航班。

目前約30個國家在南極洲建立了約70座南極科學考察站,其中包括40座全年性或永久性科考站以及30座季節性(夏季)科考站。在夏季,這些科考站大約有4000人居住,而冬季有大約有1000人居住。[1]

在ISO 3166-1 alpha-2中,「AQ」代號被分配給南極洲整個大陸,並且不考慮該地點的具體管轄權。但國際電話區號以及貨幣的使用則根據居住點的行政管理國家的不同而異。另外,有一種貨幣叫做「南極元」,但它並不是法定貨幣,而是一種在美國、加拿大銷售的紀念品。[1][118]

探索研究

总结

视角

南極洲既沒有原住民,也沒有永久居民,而且目前尚無證據顯示在19世紀之前有人類發現南極洲[119]。不過,在公元1世紀時,托勒密提出,地球是有對稱性的。自那時起,人們就相信在遙遠的南方有一片「未知的大陸」存在,以平衡北方歐洲、亞洲和非洲北部等北方大陸。直到17世紀晚期,探險家們發現南美洲和大洋洲並非是傳說中的「南極大陸」的一部分。當時的地理學家相信南方存在一塊比現今的南極洲大的多的大陸[120]。

「Terra Australis」(南方大陸)一詞並未用於指代南極洲,而是成為了澳洲的代稱。其原因是當時人們錯誤地認為在澳洲南邊不會再有大陸。探險家馬修·福林達斯亦推廣了用「Terra Australis」命名澳洲的做法。他在自己的《南方大陸之行》(英語:A Voyage to Terra Australis)的引言中這樣解釋書名:[121]

我們已經不可能在更南的地方發現這種面積的獨立的大陸了。鑑於這個國家在地理上的重要性以及在地球上的位置,「Terra Australis」(南方大陸)這個名字是貼切的:它有歷史,而且和聲稱發現這塊大陸的兩個國家都沒關係,不像其他可選擇的名字一樣會招來反對。所以推薦使用這個名字。

但是,歐洲人製作的地圖中繼續標示著這塊假想的大陸,直到詹姆士·庫克的船HMS決心號和HMS奮進號在1773年1月、12月和1774年1月三度穿越南極圈[122]。在1773年1月的那次穿越中,庫克在冰面退卻之前來到了離南極沿岸約120公里的地方[123]。但是,1820年才有三個人真正成為史上第一次看到南極洲或它的冰架的人。根據相關組織(國家科學基金會[124]、 美國國家航空暨太空總署[125]、聖地牙哥加利福尼亞大學[126]及其他資料來源[127][128])的說法,有三名男子在1820年看到南極洲或它的冰架,分別是:馮·別林斯高晉(俄羅斯帝國海軍的軍官)、愛德華·費爾德(英國皇家海軍的隊長)和塔尼爾·帕爾默(家鄉為康涅秋格州的斯托寧頓的捕獵海豹者)。由馮·別林斯高晉及拉扎列夫在東方號(Vostok)及米爾內號(Mirny)兩艘船上帶領的考察隊到達了離毛德皇后地32公里的地方,並記錄了在69°21′28″S 2°14′50″W所看到的一片冰架[129],那片冰架後來被稱為芬布爾冰架。他們比布蘭斯菲爾德早十天、比帕爾默早十個月目睹南極大陸。而第一個踏上南極大陸的人則是美國海豹捕獵者約翰·戴維斯,據稱他在1821年2月7日於西部南極洲臨近查爾斯角的休斯灣登陸。不過有些歷史學家不同意這個說法[130][131]。首次能確認的登陸記錄產生於1895年,登陸地點為阿代爾角[132]。

儒勒·迪蒙·迪維爾船隊在1837年至1840年的遠征期間,一些成員在經過兩天在巴雷尼群島的探索後,於1840年1月22日在迪穆蘭群島最高的小島登陸[133],所登陸的小島阿黛利地岸邊離測地角約4公里,他們在島上採集了一些礦物質、藻類和動物標本[134]。

美國探索遠征隊(又稱「Ex. Ex.」或「威爾克斯探險隊」)在1838至1842年間執行探索任務。1839年12月,部分隊員接到美國海軍命令,被要求在澳洲雪梨起錨,航行前往南冰洋。他們於1840年1月25日回報稱發現了巴雷尼群島以西的一塊南極大陸,並取名「威爾克斯地」,該名沿用至今。[135]

1841年,探險家詹姆士·克拉克·羅斯穿越了現在被稱為羅斯海的海灣並發現了羅斯島,羅斯海和羅斯島皆因他而命名。他經過了一個巨大的冰牆,該冰牆後來被命名為羅斯冰架。而埃里伯斯火山(Mount Erebus)和特羅爾山(Mount Terror)分別取名自幽冥號及驚恐號[136]。麥卡托·庫柏則於1856年1月26日登陸東部南極洲[137]。

1907年,在厄尼斯特·沙克爾頓率領獵人號進行探索的時候,由葉吉沃茲·大衛領軍的小隊完成了人類歷史上首次攀爬埃里伯斯火山並抵達地磁南極的任務,歸程則由道格拉斯·莫森領導。他在任務完成後又擔任了其他探險隊的領袖,直到1931年退休[138]。此外,沙克爾頓和三名遠征隊的隊員在1908年12月至1909年2月期間達成了人類史上的數個「第一次」:第一次到達羅斯冰架、第一次橫越橫貫南極山脈(經由比爾德莫耳冰川),以及第一次踏上南極高原。由挪威極地探險家羅阿爾·阿蒙森帶領的一支南極探險隊乘坐前進號進發,於1911年12月14日成為了最早到達南極點的探險者。他們經由鯨灣走到阿塞爾海伯格冰川[139]。一個月之後,史考特的遠征隊才到達南極點。

在1930至1940年間,理查·柏德領導了幾次前往南極洲的飛行行動。他相信,不久後人們就會在南極洲實施機械化的陸路交通運輸並進行廣泛的地質和生物研究[140]。然而,之後一段時間並沒有任何人再次踏上南極。1956年10月31日,由海軍少將喬治·達范克帶領的一隊美國海軍小隊成功在南極洲降落[141]。

紐西蘭的大衛·亨利·劉易斯是第一個獨自抵達南極洲的人。他於1972年乘著一艘名為冰鳥號的10公尺長鋼製單桅帆船登陸。[142]

目前,世界上有20個國家在南極洲建立了150多個科學考察基地。[143]

每年有來自28個國家的科學家在南極進行一系列實驗,這些實驗無法在其他環境進行。夏季有超過4000名科學家在科學考察站中開展研究,到了冬天,人數減少至略多於1000名[1]。麥克默多站是南極洲最大的考察站,能夠同時容納超過1000名科學家、訪客及遊客[144]。

研究者包括生物學家、地質學家、海洋學家、物理學家、天文學家、冰川學家以及氣象學家:地質學家主要研究板塊構造論、來自外太空的隕石以及與岡瓦那大陸解體有關的地質研究資料;冰川學家則集中於研究浮冰、季節性積雪、冰川和冰蓋的歷史及其動力學;生物學家除了研究野生動物外,也研究惡劣溫度環境與人類的出現對各種野生生物的適應及生存策略的影響;醫生研究極端溫度下病毒的傳播與人體的反應;在阿蒙森-史考特南極站的天體物理學家則研究天球以及宇宙微波背景輻射。由於高海拔地區大氣層稀薄、極低的氣溫使得大氣中水蒸氣含量較低,而且沒有光污染,南極具有比地球上任何地方都清晰的太空視野。因此,在南極洲的天文學觀測結果比其他地區更好;此外,在阿蒙森-史考特南極站下方2公里有世界上最大的中微子望遠鏡,利用南極冰作為屏蔽層和觀測介質來觀測中微子[145]。

自20世紀70年代開始,在南極洲上方大氣層的臭氧層的研究成為一個重點研究方向。1985年,三名英國科學家分析了在布倫特冰架上的哈雷研究站收集到的數據,發現南極洲上方的臭氧層存在一個「空洞」。人們最終證實臭氧層空洞是由人類產生的氯氟烴造成的。1989年,針對氯氟烴的蒙特婁議定書生效,人們估計臭氧層大約需要到2050至到2070年才能回歸到1980年的水平。而在當今破壞下,可能要等到22世紀。[146]

美國國家航空暨太空總署2006年9月的衛星數據顯示,南極上方的臭氧層空洞面積已達到275萬平方公里,是有紀錄以來的最大值[147]。目前研究者尚未完全瞭解臭氧層變稀對南極洲氣候的影響[146]。

2007年極地地理空間中心成立。藉助地球空間信息科學技術和遙感技術,空間中心向美國聯邦政府資助的研究小組提供了地圖繪製服務。現在,該中心可以每45天繪製一遍完整的50公分精度南極地圖。[148]

2007年9月6日,以比利時為主導的國際極地基金會推出伊莉莎白公主站計畫。伊莉莎白公主站是第一個實現了零排放的極地科學站。它的主要研究方向是氣候變遷。作為2008年國際極地年活動的一部分,這個耗資1,750萬美元、由預製組件組裝的科學站於當年年底從比利時運往南極,用來研究和監測極地地區的環境狀態。比利時極地探險家阿蘭·休伯特(Alain Hubert)表示「這個科學站是首個零排放的極地科學站,它將成為一個典範,展示了人們應該如何在南極洲使用能源」。設計團隊隊長約翰·伯特(Johan Berte)將擔任科學站中氣候學、冰川學和微生物學研究計畫的項目總管。[149]

2008年1月,由休·科爾和大衛·沃恩帶領的英國南極調查局(BAS)科學家團隊在《自然——地球科學》(Nature Geoscience)雜誌發表研究成果:雷達圖像航測結果顯示,2200年前一座在南極冰蓋下的火山爆發。這次爆發將是近一萬年以來最大規模的火山爆發。在靠近派恩島冰川的哈德森山脈下的冰面上能夠找到火山灰的沉積物。[150]

2014年的一項研究顯示東南極冰蓋在更新世期間至少變薄了500公尺。這個研究同時指出自末次冰盛期至今,即可能從距今約14,000年開始,東南極冰蓋變薄了不到50公尺。[151]

南極洲已知是最多隕石的地方,尤於東部南極洲。來自南極的隕石是研究太陽系早期組成的一個重要領域,多數是來自小行星帶之中若干小行星之間的碰撞形成隕石飛濺出去,並攜帶一些物質在太陽系中旅行,最終墜落到地球之上,但也有些可能是在行星上生成的。第一顆在南極洲發現的隕石是於1912年發現的阿黛利地隕石。1969年,一個日本探險隊發現了9顆隕石,大多數都是在過去數百萬年落在冰層上的。冰層的運動將這些隕石集中到有阻擋的地點,例如山腳下。它們在降雪下面埋藏了幾個世紀之後,被風的侵蝕帶到了地表。與在地球上較溫暖地區收集到的隕石相比,南極隕石相對保存完好。[152]

大量的隕石使得科學家們能夠更好地理解太陽系中隕石類型的豐度,以及隕石、小行星和彗星之間的關聯性。人們已經發現一些新類型和罕見的隕石。它們可能來自月球和火星受到撞擊而飛離的碎片。這些標本(特別是ANSMET發現的ALH84001)是辯論火星上是否有微生物的核心證據。因為隕石在太空中會吸收與記錄宇宙輻射,所以可以經由實驗室的研究確定隕石擊中地球的時間。除了墜落的時間,隕石還可以提供更多研究南極冰層環境的有用資訊。[152]

2006年,來自美國俄亥俄州立大學的一組研究人員使用NASA的GRACE衛星發現480公里寬的威爾克斯地隕石坑。這個隕石坑可能是在兩億五千萬年前形成的。[153]

2013年1月,在比利時南極隕石搜索任務(SAMBA)中,人們發現一顆重達18公斤的隕石,該隕石位於南森冰原上。[154]

2015年1月,科學家在博杜安國王冰架的表層雪發現了一個1.2公里的圓截面結構,初步推測其為隕石坑。另外,一張25年前的衛星圖像恰好記錄過這個位置。[155]

由於臨近南極點,南極洲所接受到的太陽輻射相對較少。這意味著在這片極其寒冷的大陸上,水主要以冰的形式存在。南極洲絕大部分地區的降水較少,以降雪為主。降雪會逐漸積聚形成覆蓋土地的巨大冰蓋[156],而部分的冰蓋會形成向大陸邊緣流去的冰流。南極洲海岸附近的海面上還漂浮著大量冰架。它們是由外流入海的冰川形成的[157]。在每年的大多數時間內,海岸附近的溫度都足以低到令海水結冰。對南極冰蓋的研究有助於人們理解其對全球海平面及氣溫可能存在的影響[156]。

南極地區的海冰會在每年冬天增加,所增加的海冰大多會在夏季消融。這些冰是由海水凝結而成的,同時會在生成的水域中漂浮,因而並不會導致海平面上升。南極洲附近的海冰覆蓋面積近幾十年來沒有發生太大的變化,但相關研究人員尚沒有掌握其厚度的變化情況。[158][159]

冰架融解並不會對海平面產生太大的影響,這一點可以從浮力原理以及水與冰的密度關係可以輕易推得,然而如果考慮形成冰架的冰來自南極內陸這一點的話,從整體而言冰架融解還是會導致全球海平面上升,儘管部分的融解水可能會隨著降雪重回陸地。近幾十年來,南極洲海岸附近,特別是南極半島周圍發生了幾次劇烈的冰架崩塌。相關研究人員還擔心冰架的擾動會導致內陸冰體加速外流。[160]

南極洲內陸的冰體涵藏著全世界約70%的淡水資源[16]。這個冰蓋中的冰會隨降雪增加,而隨外流至海減少。整體而言,其體量每年會淨增加約82 Gt,從而令全球海平面每年平均下降0.23 mm左右。[161]

占據南極大陸絕大部分的東部南極洲的基土普遍高於海平面。這塊寒冷地區的降雪會慢慢累積形成冰,部分還會形成外流至海的冰川。相關人員認為東南極冰蓋的體積增減總體處於平衡,有時冰蓋體積還會略為增加[162][163][164]。然而該地區的某些區域還是出現了冰加速外流的跡象[163][165]。

南極部分地區的氣溫正在升高,尤其是在南極半島附近。一份發表於2009年的研究報告顯示,南極大陸在1957年至2006年間每十年平均升溫0.05℃以上,西部南極洲在50年間每十年升溫0.1℃以上。這個現象在冬春兩季尤為明顯,而變暖現象會被東部南極洲的秋季降溫現象部分抵消[166]。同時還有研究顯示南極洲變暖現象是人類二氧化碳的排放造成的[167],不過這個說法目前仍存在爭議[168]。儘管西部南極洲表面升溫幅度很大,卻沒有造成該地區冰層的大面積融解,也沒有直接影響西南極冰蓋對海平面升高的作用。相反,近年來冰川加速外流被認為是由大陸棚附近深海流入的溫暖海水造成[169][170]。南極半島對於海平面的淨影響更有可能是幅度更大的大氣變暖所導致的[171]。

2002年,位於南極半島的拉森冰架崩塌[172]。2008年2月28日至3月8日間,位於南極半島西南側的威爾金斯冰架中約570平方公里的冰體也發生了崩塌。剩餘的15,000平方公里冰體被一條寬約6公里的冰帶支撐著[173][174][175][176],也處在崩塌的邊緣。2009年4月5日,這塊冰體徹底崩塌。據美國國家航空暨太空總署的報告,2005年,南極大陸表面冰層發生30年內面積最大的融解,一塊面積與美國加利福尼亞州差不多的冰層在短暫的融解之後又再度冰封。這可能是當地高達5℃的氣溫造成的[177]。一份發表於2013年的研究報告顯示,西部南極洲的中部可能是地球上面溫度上升最快的區域之一。研究人員展示了伯德站1958年至2010年的年平均溫度記錄,說明這一地區的年平均氣溫在這段時間線性升高了2.4±1.2℃[178]。

每年的8月至10月,南極洲上空會出現臭氧層空洞。在這一區域內,大氣中臭氧含量相當低。這個空洞幾乎覆蓋了整個南極大陸[179][180]。1985年,英國的一支南極研究團隊在其於《自然》雜誌發表的一篇文章中描述了臭氧層空洞。這一報告引起了世界對於這一問題的重視[181]。自從被觀察到以來,臭氧層空洞的面積一直居高不下。2006年9月,其面積達到了有記錄以來的最大值。而據已有的記錄,存在時間最長的空洞會一直存在到來年的1月初。臭氧層空洞是由釋放入大氣中的氯氟烴造成的,這種物質會催化臭氧轉化為氧氣[179][180]。

一些科學研究結果顯示臭氧層空洞是南極洲乃至南半球其他區域氣候變化的主導因素之一[181]。臭氧可以吸收大量輻射入平流層的紫外線,並轉化為熱。南極洲上空的臭氧層空洞會造成這一地區的平流層的溫度下降6 °C左右。這一效應會使大陸周圍的西風形成的極地渦旋增強,南極點附近的冷空氣不能外流,進一步導致南極洲東部的冰層的溫度降低,而使南極洲周圍區域,特別是南極半島的冰層溫度升高,促使該地的冰層加速熔化[181]。相關模型分析還顯示,臭氧層空洞以及增強的極地渦旋也是近來南極大陸海岸附近浮冰增多的原因之一[182]。

與南極有關作品

注釋

參考文獻

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.