細菌

原核生物的一种 来自维基百科,自由的百科全书

細菌(學名:Bacteria)是生物的主要類群之一,屬於細菌域、細菌界,過去曾經和古菌一起被歸類在原核生物界,但已知古菌更接近真核生物,故原核生物界已被棄用。細菌是所有生物中數量最多的一類,據估計,其總數約有5×1030個[2]。細菌是非常古老的生物,大約出現於37億年前。真核生物細胞中的兩種細胞器:粒線體和葉綠體,通常被認為是來源於內共生細菌。微生物無處不在,只要是有生命的地方,都會有微生物的存在。它們存在於人類呼吸的空氣中,喝的水中,吃的食物中。細菌可以被氣流從一個地方帶到另一個地方。人體是大量細菌的棲息地;可以在皮膚表面、腸道、口腔、鼻子和其他身體部位找到。

| 細菌域 化石時期:

| |

|---|---|

| |

| 掃描式電子顯微鏡(SEM)下的大腸桿菌。 | |

| 科學分類 | |

| 域: | 細菌域 Bacteria |

| 門[1] | |

|

放線菌門 Actinobacteria(高G+C) 產水菌門 Aquificae

酸桿菌門 Acidobacteria | |

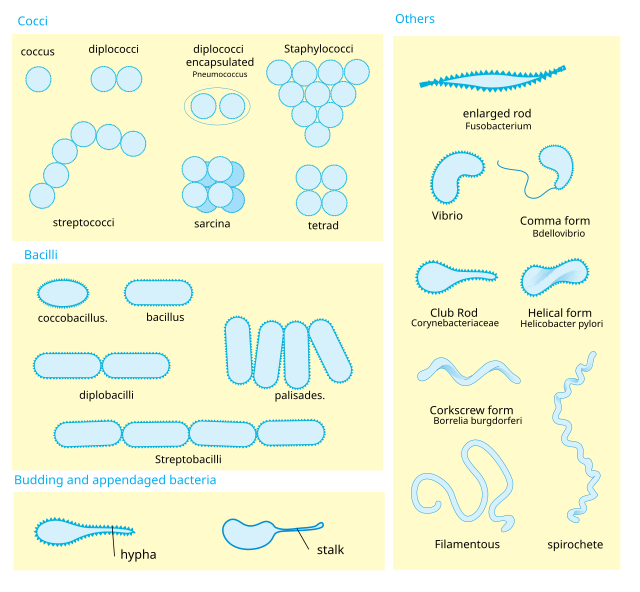

細菌的個體非常小,目前已知最小的細菌只有0.2微米長[3],因此大多只能在顯微鏡下看到它們;而世界上最大的細菌可以用肉眼直接看見,有0.2-0.6毫米大,是一種叫納米比亞嗜硫珠菌的細菌。細菌一般是單細胞,細胞結構簡單,缺乏細胞核以及膜狀胞器,例如粒線體和葉綠體。基於這些特徵,細菌屬於原核生物。原核生物中還有另一類生物稱做古細菌,是科學家依據演化關係而另闢的類別。為了區別,本類生物也被稱做真細菌(Eubacteria)。古細菌與真細菌在生活環境、營養方式以及遺傳上有所不同。細菌的形狀相當多樣,主要有球狀、桿狀,以及螺旋狀。

細菌廣泛分佈於土壤和水中,或者與其他生物共生。人體身上也帶有相當多的細菌。此外,也有部分種類分布在極端的環境中,例如溫泉,甚至是放射性廢棄物中[4],它們被歸類為嗜極生物,其中最著名的種類之一是海棲熱袍菌,科學家是在義大利的一座海底火山中發現這種細菌的[5]。甚至在太空梭上也能生長[6]。然而,細菌種類是如此多,科學家研究過並命名的種類只佔其中的小部份。細菌域下所有門中,只有約一半是能在實驗室培養的種類[7]。

細菌的營養方式有自營及異營,其中異營的腐生細菌是生態系統中重要的分解者,使碳循環能順利進行。部分細菌會進行固氮作用,使氮元素得以轉換為生物能利用的形式,如大豆與根瘤菌等。細菌也對人類活動有很大的影響。一方面,細菌是許多疾病的病原體,包括肺結核、淋病、炭疽病、梅毒、鼠疫、沙眼等疾病都是由細菌所引發。然而,人類也時常利用細菌,例如乳酪及酸奶和酒釀的製作、部分抗生素的製造、廢水的處理等,都與細菌有關。在生物科技領域中,細菌有也著廣泛的運用。

地球上約有5×1030隻細菌[8],其生物量遠大於世界上所有動植物體內細胞數量的總和。[9]細菌還在營養素循環上扮演相當重要的角色,像是微生物造成的腐敗作用,就與氮循環相關。而在海底火山和在冷泉中,細菌則是靠硫化氫和甲烷來產生能量。2013年3月17日,研究者在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。[10][11]其他研究則指出,在美國西北邊離岸2600米的海床下580米深處,仍有許多的微生物[10][12]根據這些研究人員的說法:「你可以在任何地方找到他們,他們的適應力遠比你想像的還要強,可以在任何地方存活。」[10]

演化學

現今的細菌是從40億年前的單細胞生物演化而來。在此後的30億年間,細菌和古細菌都是主要的生物[13][14]。雖然細菌有化石存在,如疊層石等,但這些化石缺乏有效的形態學證據,很難與現生的細菌共同建構出細菌的演化史。幸運的是,日益成熟的基因定序技術讓我們有機會建立演化的樹狀圖,這些研究使我們明瞭了細菌演化的第一次大分歧是在真細菌及古細菌之間。[15]

之後,細菌又發生了第二次的劇烈演化,有一部分的古細菌與其他細菌內共生,成為了現今真核生物的祖先[16][17]。有部分科學家提出假說,認為真核生物的祖先吞下了一種α-變形菌門的細菌,成為後來的粒線體,或是氫酶體。之後,有些已經擁有粒線體的生物,吞下了類似藍菌類的生物,形成了後來的葉綠體,這一支後來演化成了藻類和植物。另外,有些藻類還有可能再吞入其他藻類進行內共生,此假說稱為二次內共生。

形態學

細菌無論是在體型上或型態上都具有相當巨大的變異,有關細菌型態上的學門即被稱為形態學。

細菌細胞的大小大約是真核生物細胞的十分之一,大約 0.5–5.0 微米長。然而,有一些種類(如納米比亞嗜硫珠菌)可以達半毫米長,甚至用肉眼就可以辨識[18][19]。最小的細菌則是黴漿菌,長度大概只有 0.3 微米,與最大的病毒差不多大。[20]有些細菌甚至更小,但這些超微細菌還沒有完全被研究,超微細菌並不是一個演化上的分類,而是對於這些細微細菌的通稱。[21]

細菌通常以外觀分為球狀的球菌、棒狀的桿菌,游泳時個體會有所延展[22]。另外還有逗點狀的弧菌,和螺旋體,還有一小部分的細菌是二十面體或是立方體[23]。最近,在地殼深處發現了細菌,這種細菌生長為具有星形橫截面的分枝絲狀類型。這種大表面積與體積比的形態可以使這些細菌在營養貧乏的環境中具有優勢[24]。

細菌的分類的變化從根本上反映了發展史思想的變化,許多種類甚至經常改變或改名。最近隨著DNA(脫氧核糖核酸)測序,基因組學,生物信息學和計算生物學的發展,細菌學被放到了一個合適的位置。

最初除了藍細菌外(它完全沒有被歸為細菌,而是歸為藍綠藻),其他細菌被認為是一類真菌。隨著它們的特殊的原核細胞結構被發現,這明顯不同於其他生物(它們都是真核生物),導致細菌歸為一個單獨的種類,在不同時期被稱為原核生物,細菌,原核生物界。一般認為真核生物來源於原核生物。

通過研究rRNA序列,美國微生物學家卡爾·烏斯於1976年提出,原核生物包含兩個大的類群。他將其稱為真細菌(Eubacteria)和古細菌(Archaebacteria),後來被改名為細菌(Bacteria)和古菌(Archaea)。烏斯指出,這兩類細菌與真核細胞是由一個原始的生物分別起源的不同的種類。研究者已經拋棄了這個模型,但是三域系統獲得了普遍的認同。這樣,細菌就可以被分為幾個界,而在其他體系中被認為是一個界。它們通常被認為是一個單源的群體,但是這種方法仍有爭議。

結構

繁殖

細菌以無性方式進行繁殖,最主要的方式是以二分裂法這種無性繁殖的方式:一個細菌細胞細胞壁橫向分裂,形成兩個子代細胞,在分裂的時候可以產生遺傳重組。單個細胞也會通過如下幾種方式發生遺傳變異:突變(細胞自身的遺傳密碼發生隨機改變),轉化(無修飾的DNA從一個細菌轉移到溶液中另一個細菌中,並成功整合到該細菌DNA或質粒上,使之具有新的特徵),轉染(病毒的或細菌的DNA,或者兩者的DNA,通過噬菌體這種載體轉移到另一個細菌中),細菌接合(一個細菌的DNA通過兩細菌間形成的特殊的蛋白質結構,接合菌毛,轉移到另一個細菌)。細菌可以通過這些方式獲得基因片段,通過分裂,將重組的基因組傳給後代。許多細菌都含有異源的DNA片段。

當細菌處於溫度、濕度、空氣、營養等豐富的環境中時,會快速繁殖,呈指數級增長,可以形成肉眼可見的集合體,例如菌落(colony)。

有些細菌可以形成芽孢結構,芽孢能夠耐受高溫、乾旱、強輻射等極端惡劣,有利於其度過嚴峻的環境,保持自身的延續。

代謝

細菌具有許多不同的代謝方式。一些細菌只需要二氧化碳作為它們的碳源,被稱作自養或自營生物。那些通過光合作用從光中獲取能量的,稱為光合自養生物。那些依靠氧化化合物中獲取能量的,稱為化能自養生物。依靠有機物形式的碳作為碳源,稱為異養或異營生物。

異營細菌需從體外攝取有機物以維生,若有機物為屍體,則稱為腐生菌;若其有機物來自活體,則稱為寄生菌。自營細菌可以利用光能或化學能,將無機物自行合成有機養分。

光合自養菌包括藍細菌(藍藻),它是已知的最古老的生物,可能在製造地球大氣的氧氣中起了重要作用。其他的光合細菌進行一些不製造氧氣的過程。包括綠硫細菌,綠非硫細菌,紫細菌和大腸桿菌。

正常生長所需要的營養物質包括氮,硫,磷,維生素和金屬元素,例如鈉,鉀,鈣,鎂,鐵,鋅和鈷。

根據它們對氧氣的反應,大部分細菌可以被分為以下三類:一些只能在氧氣存在的情況下生長,稱為需氧菌;相反,只能在缺氧氣情況下生長的,稱為厭氧菌;還有些無論有氧無氧都能生長,稱為兼性厭氧菌。細菌也能在人類認為是極端的環境中旺盛得生長,這類生物被稱為嗜極生物。例如生存在於溫泉中,稱為嗜熱細菌;一些生存在高鹽湖中,稱為嗜鹽生物;還有存在酸性或鹼性環境中,稱為嗜酸細菌和嗜鹼細菌;更有存在於阿爾卑斯山冰川中,稱為嗜冷細菌。

細菌分裂速度相當快,約每隔數十分鐘即分裂一次,故在短短一小時內,就有2-3代產生。由於驚人的增值速度,可能會造成其所需的養分不足,並且形成過多代謝廢物,會妨礙細菌的生長,甚至造成死亡。

運動

運動型細菌可以依靠鞭毛,細菌滑行或改變浮力來四處移動。另一類細菌,螺旋體,具有一些類似鞭毛的結構,稱為軸絲,連接周質的兩細胞膜。當他們移動時,身體呈現扭曲的螺旋型。螺旋菌則不具軸絲,但其具有鞭毛。

細菌鞭毛以不同方式排布。細菌一端可以有單獨的極鞭毛,或者一叢鞭毛。周毛菌表面具有分散的鞭毛。

運動型細菌可以被特定刺激吸引或驅逐,這個行為稱作趨性,例如,趨化性,趨光性,趨磁性、趨機械性等。在一種特殊的細菌,粘細菌中,個體細菌互相吸引,聚集成團,形成子實體。

行為

細菌可以按照不同的方式分類。細菌具有不同的形狀。大部分細菌是如下三類:桿菌是棒狀;球菌是球形(例如鏈球菌或葡萄球菌);螺旋菌是螺旋形。另一類,弧菌,是逗號形。

細菌的結構十分簡單,原核生物,沒有膜結構的細胞器例如粒線體和葉綠體,但是有細胞壁。根據細胞壁的組成成分,細菌分為革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌。「革蘭氏」來源於丹麥細菌學家漢斯·克里斯蒂安·革蘭,他發明了革蘭氏染色。

有些細菌細胞壁外有多糖形成的莢膜,形成了一層遮蓋物或包膜。莢膜可以幫助細菌在乾旱季節處於休眠狀態,並能儲存食物和處理廢物。

與其他生物的交互關係

細菌對環境、人類和動物而言可說既有利又有害。一些細菌成為病原體,導致了破傷風、傷寒、肺炎、梅毒、食物中毒、霍亂,甚至是肺結核。在植物中,細菌導致葉斑病、火疫病和萎蔫。感染方式包括接觸、空氣傳播、食物、水和帶菌微生物。病原體可以用抗生素處理,抗生素分為殺菌型和抑菌型。但一般而言約百分之80%的細菌對人是無害的。

細菌通常與酵母菌及其他種類的真菌一起用於醱酵食物,例如在醋傳統的製造過程就是利用空氣中的醋酸菌(Acetobacter)使酒轉變成醋。其他利用細菌製造的食品還有乳酪、泡菜、醬油、醋、酒、酸奶等[25][26]。細菌也能夠分泌多種抗生素,例如鏈黴素即是由鏈黴菌(Steptomyces)所分泌的[27]。

細菌能降解多種有機化合物的能力也常被用來清除污染,稱做生物修復。舉例來說,科學家利用嗜甲烷菌來分解美國喬治亞州的三氯乙烯和四氯乙烯污染[27]。

歷史

細菌這個名詞最初由德國科學家埃倫伯格在1828年提出,原文「bacteria」一詞是新拉丁語,為「bacterium」的複數格。是由希臘文βακτήριον(bakterion)拉丁化而來[28]。意為「小棍子」[29],因為一開始發現的細菌是桿狀的。[30][31]1866年,德國動物學家海克爾建議使用「原生生物」,包括所有單細胞生物(細菌、藻類、真菌和原生動物)。

1878年,法國外科醫生塞迪悅(Charles Emmanuel Sedillot,1804-1883)提出「微生物」來描述細菌細胞或者更普遍的用來指微小生物體。

因為細菌是單細胞微生物,用肉眼無法看見,需要用顯微鏡來觀察。1683年,列文虎克最先使用自己設計的單透鏡顯微鏡觀察到了細菌,大概放大200倍。路易斯·巴斯德和羅伯特·科赫指出細菌可導致疾病。

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.