原子

物質を作っている最小の粒子 ウィキペディアから

原子(げんし、英: atom)は化学的手段では分割できない元素の最小単位であり、陽子と中性子からなる原子核と、それを取り囲む電磁気的に束縛された電子の雲から構成される[1]。原子は化学元素の基本粒子であり、化学元素は原子に含まれる陽子の数によって区別される。たとえば、11個の陽子を含む原子はナトリウムであり、29個の陽子を含む原子は銅である。中性子の数によって元素の同位体が定義される。

原子は非常に小さく、直径は通常100ピコメートル(pm)程度である。人間の毛髪の幅は、約100万個の炭素原子を並べた距離に相当する。これは可視光の最短波長よりも小さいため、従来の顕微鏡では原子を見ることはできない。原子は非常に小さく、量子効果による作用を受けるため、古典物理学では原子の挙動を正確に予測することは不可能である。

原子の質量の99.94%以上は原子核にある。原子核の陽子は正の電荷を、電子は負の電荷を持つが、中性子はあっても電荷を持たない。陽子と電子の数が通常のように等しい場合、原子は電気的に中性である。陽子より電子が多い原子は全体として負の電荷を持ち、陰イオン(または負イオン、アニオン)と呼ばれる。逆に、電子より陽子が多い原子は全体として正の電荷を持ち、陽イオン(または正イオン、カチオン)と呼ばれる。

原子を構成する電子は電磁気力によって原子核内の陽子に引き寄せられる。原子核内の陽子と中性子は核力によって互いに引き合っている。この核力は通常、正電荷を帯びた陽子どうしが反発する電磁気力よりも強い。しかし特定の状況下では、反発する電磁気力が核力よりも強くなる。この場合、原子核は分裂して、さまざまな元素が残る。これは原子核崩壊の一形態である。

原子は化学結合によって1つまたは複数の他の原子と結合し、分子や結晶などの化合物を形成することができる。自然界で観察されるほとんどの物理的変化は、原子が互いに結合したり分離したりする能力が引き起こしている。化学は、こうした変化を研究する学問である。

原子論の歴史

要約

視点

→詳細は「原子論 (科学)」を参照

哲学において

→詳細は「原子論」を参照

物質が不可分の小さな粒子からできているという基本的な考え方は、多くの古代文化に登場する古い考え方である。アトム(atom)という言葉は、古代ギリシア語で「切断できない」という意味のアトモス(atomos)に由来する[注釈 1]。この古代の考えは、科学的な推論というよりも、むしろ哲学的な推論に基づいていた。現代の原子論は、こうした古い概念に基づいているわけではない[2][3]。19世紀初頭、科学者ジョン・ドルトンは、化学元素が重量の離散的な単位で結合しているように見えることに気づき、これを物質の基本単位な単位と考え、その単位を指す言葉として「原子」という言葉を使うことにした[4]。約1世紀後、ドルトンの原子は、実際には分割不可能ではないことが発見されたが、この言葉が定着した。

ドルトンの倍数比例の法則

1800年代初頭、イギリスの化学者ジョン・ドルトンは、自身や他の科学者が集めた実験データをまとめ、現在「倍数比例の法則」として知られる法則を発見した。彼は、ある化学元素を含む化合物について、化合物中の元素の含有量を重量で表現したとき、小さな整数の比率で異なることに気づいた。この法則から、各化学元素が重量の基本単位によって他の元素と結合していることが示唆され、ドルトンはこれらの単位を「原子」と呼ぶことにした。

たとえば、酸化スズには2種類あり、一方はスズ88.1%と酸素11.9%の灰色の粉末で、もう一方はスズ78.7%と酸素21.3%の白い粉末である。これらの数値を整理すると、灰色粉末にはスズ100 gに対して約13.5 gの酸素が、白色粉末にはスズ100 gに対して約27gの酸素が含まれる。13.5と27の比率は 1:2 である。ドルトンは、これらの酸化物には、スズ原子1個につき1個または2個の酸素原子が存在すると結論づけた(SnO と SnO2)[5][6]。

ドルトンは酸化鉄も分析した。酸化鉄には、鉄78.1%と酸素21.9%の黒色粉末と、鉄70.4%と酸素29.6%の赤色粉末がある。この数値を整理すると、黒色粉末には鉄100 gに対して約28 gの酸素が、赤色粉末には鉄100 gに対して約42 gの酸素が含まれる。28と42の比率は 2:3 である。ドルトンは、これらの酸化物には、鉄原子2個につき2個または3個の酸素原子が存在すると結論づけた(Fe2O2 と Fe2O3)[注釈 2][7][8]。

最後の例として、亜酸化窒素は窒素63.3%と酸素36.7%、一酸化窒素は窒素44.05%と酸素55.95%、そして二酸化窒素は窒素29.5%と酸素70.5%である。これらの数値を整理すると、亜酸化窒素では窒素140 gに対して酸素が80 g、一酸化窒素では窒素140 gに対して酸素が約160 g、二酸化窒素では窒素140 gに対して酸素が320 g含まれる。80、160、320の比率は 1:2:4 である。これらの酸化物のそれぞれの化学式は、N2O、NO、そして NO2 である[9][10]。

異性

科学者たちは、物質の中には、全く同じ化学含有量でありながら異なる性質を持つものがあることを発見した。たとえば、1827年、フリードリヒ・ヴェーラーは、雷酸銀とシアン酸銀がともに銀107部、炭素12部、窒素14部、酸素12部であることを発見した(現在では、両者の化学式はともにAgCNOであることがわかっている)。1830年、イェンス・ヤコブ・ベルセリウスは、この現象を説明するために異性(isomerism)という言葉を導入した。1860年、ルイ・パスツールは、異性体の分子は組成は同じだが、原子の配置が異なるのではないかという仮説を立てた[11]。

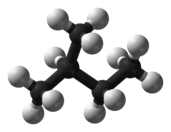

1874年、ヤコブス・ヘンリクス・ファント・ホッフは、炭素原子が四面体配置で他の原子と結合することを提案した。彼は、これに基づいて有機分子の構造を説明し、化合物がいくつの異性体を持ち得るかを予測することができた。ペンタン(C5H12)を例に考えてみよう。ファント・ホッフの分子モデリング法によると、ペンタンには3つの配置が可能であると予測でき、科学者たちは実際に3つのペンタンの異性体を発見した[12][13]。

ヤコブス・ヘンリクス・ファント・ホッフの分子構造モデリング法は、ペンタン (C5H12) について3つの異性体の可能性を正しく予測した。

ブラウン運動

1827年、イギリスの植物学者ロバート・ブラウンは、水中に浮遊する花粉粒から流出した微粒子が、明確な理由もなく絶えず揺れ動くことを観察した。1905年、アルベルト・アインシュタインは、このブラウン運動は水の分子が微粒子に絶え間なく衝突することによって引き起こされると理論化し、それを記述する数学モデルを開発した[14]。このモデルは1908年、フランスの物理学者ジャン・ペランによって実験的に検証され、彼はアインシュタインの方程式を使用して、1モルに含まれる原子の数と原子の大きさを計算した[15][16]。

電子の発見

→詳細は「電磁気理論の歴史」を参照

1897年、J.J.トムソンは、電場や磁場によって陰極線が偏向されることから、陰極線は電磁波ではなく粒子であることを発見した。彼は、この粒子が水素(最も軽い原子)の1,800倍軽いことを測定した。トムソンは、これらの粒子は陰極の原子から来たもので、亜原子粒子(subatomic particles)であると結論づけた。彼はこれらの新しい粒子を微粒子(corpuscles)と呼んだが、後に電子(electrons)と改名された。トムソンはまた、電子が光電物質や放射性物質から放出される粒子と同一であることも示した[17]。やがて、電子が金属線に電流を流す粒子であることが認識された[18]。トムソンは、これらの電子が測定器の陰極の原子そのものから発生しており、このことは、原子はドルトンが考えていたような不可分なものではないことを意味していると結論づけた。

原子核の発見

(左) 予測される結果:アルファ粒子はプラム・プディングモデルを通過し、偏向はごくわずかである。

(右) 観測された結果:ごく一部のアルファ粒子が強い偏向を示した。

→詳細は「ガイガー=マースデンの実験」を参照

J. J.トムソンは、負電荷を帯びた電子は、原子の体積全体に分布する正電荷の海の中に分布していると考えた[19]。このモデルはプラム・プディングモデルとして知られている。

アーネスト・ラザフォードと、同僚のハンス・ガイガーとアーネスト・マースデンは、アルファ粒子(ラジウムなど特定の放射性物質から放出される正電荷を帯びた粒子)の電荷質量比を測定する装置を製作する際に困難に出会ったことから、トムソンのモデルに疑問を抱いた。アルファ粒子が検出器内の空気によって散乱され、測定の信頼性が低下していた。トムソンの場合、陰極線の研究で同様の問題に遭遇したが、装置内をほぼ完全な真空にして解決していた。ラザフォードは、アルファ粒子が電子よりはるかに重いため、これと同じ問題に出会うとは考えられなかった。トムソンの原子モデルによれば、原子内の正電荷はアルファ粒子を偏向させるほど強い電場を発生させるだけ集中しておらず、また電子は非常に軽いので、はるかに重いアルファ粒子によって簡単に押しのけられるはずである。しかし散乱はあったので、ラザフォードと同僚たちは、この散乱を注意深く調べることにした[20]。

1908年から1913年にかけて、ラザフォードらは、薄い金属箔にアルファ粒子を衝突させる一連の実験を行った。その結果、彼らは、90度以上の角度で偏向を受けるアルファ粒子を発見した。これを説明するために、ラザフォードは、原子の正電荷は、トムソンが考えていたように原子の体積全体に分布しているのではなく、中心にある小さな原子核に集中していると提案した。観測されたようにアルファ粒子を偏向させるほど十分な強い電場を作り出すことができるのは、このような極端な電荷の集中だけである[20]。このモデルはラザフォード・モデルとして知られている。

同位体の発見

→詳細は「同位体」を参照

1913年、放射化学者のフレデリック・ソディは、放射性崩壊の生成物について実験していたとき、周期表の各位置に数種類の原子が存在することを発見した[21]。これらの原子は同じ性質を持っていたが、原子量は異なっていた。同位体(isotopes)という言葉は、このように同じ元素に属する重さの異なる原子を表すのに適切な名前として、マーガレット・トッドによって命名された。J.J.トムソンは、電離気体に関する研究を通じて同位体を分離する技術を確立し、その後、安定同位体の発見へとつながった[22]。

ボーア・モデル

→詳細は「ボーア・モデル」を参照

1913年、物理学者ニールス・ボーアは、原子の電子は原子核の周りを周回しているが、その軌道は有限であり、光子の吸収または放射に対応するエネルギーの離散的な変化でしか軌道間を移行することができないと仮定した原子モデルを提唱した[23]。この量子化は、電子の軌道が安定である理由や[注釈 3]、元素が吸収または放出する電磁波のスペクトルが不連続である理由を説明するために考案された[24]。

同じ年の暮れ、ヘンリー・モーズリーはニールス・ボーアの理論を支持する新たな実験的証拠を提示した。モーズリーは、これらの結果を基に、アーネスト・ラザフォードやアントニウス・ファン・デン・ブルークのモデルを改良し、原子は原子核に周期表の原子番号と等しい数の正の核電荷を持つと提案した。この実験が行われるまで、原子番号が物理的かつ実験的な量であることは知られていなかった。今日でも受け入れられている原子モデルは、この原子番号と原子の核電荷が等しいというものである[25]。

1916年、ギルバート・ニュートン・ルイスによって、原子間の化学結合は、構成電子間の相互作用により形成されると説明された[26]。元素の化学的性質は、周期律にほぼ従って繰り返されることが知られていたことから[27]、1919年、アメリカの化学者アーヴィング・ラングミュアは、原子内の電子が何らかの方法で結びついているもしくは集まっていれば、この現象を説明できると提案した。原子核を中心に周囲にある電子殻を電子の集団が占めると考えられた[28]。

ボーアの原子モデルは原子の最初で完全な物理モデルであった。これは、原子の全体構造、原子どうしの結合方法、水素のスペクトル線を説明するものである。ボーアのモデルは完全ではなく、より正確なシュレーディンガーモデルにすぐに取って代わられたが、物質が原子で構成されているという疑問を払拭するには十分だった。化学者にとっては、原子という概念は有用な発見的ツールであったが、物理学者にとっては、まだ誰も原子の完全な物理モデルを開発していなかったので、物質が本当に原子からできているのかどうかは疑問であった。

シュレーディンガー・モデル

→詳細は「行列力学」を参照

1925年、ヴェルナー・ハイゼンベルクは、量子力学の最初の一貫した数学的定式化(行列力学)を提唱した[25]。その1年前、ルイ・ド・ブロイが、すべての粒子はある程度波のように振る舞うことを提案していた[29]。1926年、エルヴィン・シュレーディンガーはこの考えを用いて、電子を空間の点ではなく三次元の波形として記述する原子の数学的モデル、シュレーディンガー方程式に発展させた[30]。

波形を用いて粒子を記述することの結果として、ある時点における粒子の位置と運動量の両方を正確に求めることは数学的に不可能となる。このことは、1927年にヴェルナー・ハイゼンベルクが定式化した不確定性原理として知られるようになった[25]。この概念では、位置の測定精度が一定であれば、運動量については可能性のある値の範囲(つまり確率値)しか得られず、逆もまた同様である[31]。このモデルは、水素よりも大きな原子の特定の構造パターンやスペクトルパターンなど、従来のモデルでは説明できなかった原子の挙動に関する観測結果を説明することができた。こうして、原子の惑星型モデルは破棄され、「特定の電子」が最も観測されやすい原子核周辺の原子軌道ゾーンを記述するモデルが採用された[32][33]。

中性子の発見

→詳細は「中性子の発見」を参照

原子の質量は、質量分析法の開発によって、より正確に測定できるようになった。この装置は磁石を使ってイオンビームの軌道を偏向させるもので、原子の質量と電荷の比によって偏向量が決まる。化学者フランシス・ウィリアム・アストンはこの装置を使用して、同位体の質量が異なることを示した。これらの同位体の原子質量は整数の量だけ異なり、整数則として知られている[34]。これらの異なる同位体の説明は、1932年に物理学者ジェームズ・チャドウィックによる、陽子(proton)とほぼ同じ質量を持つが荷電していない粒子である中性子(neutron)の発見を待たなくてはならなかった。そして同位体は、原子核内の陽子数は同じで、中性子の数が異なる元素として説明された[35]。

核分裂反応、素粒子物理学

1938年、ラザフォードの門下生であったドイツの化学者オットー・ハーンは、超ウラン元素を得る目的でウラン原子に中性子を照射した。その代わりに、彼の化学実験では生成物としてバリウムの存在が示された[36][37]。1年後、リーゼ・マイトナーと甥のオットー・フリッシュが、ハーンの結果が最初の実験的な核分裂反応であることを検証した。1944年、ハーンはノーベル化学賞を受賞した[38][39]。ハーンの努力にもかかわらず、マイトナーとフリッシュの貢献は認められなかった[40]。

1950年代、改良された粒子加速器と粒子検出器の開発により、科学者は高エネルギーで運動する原子の影響を研究できるようになった[41]。中性子と陽子はハドロンまたはクォークと呼ばれる小さな粒子の複合体であることがわかった。素粒子物理学における標準モデルが開発され、これらの素粒子とその相互作用を支配する力の観点から、原子核の性質を説明することに成功している[42]。

構造

要約

視点

亜原子粒子

→詳細は「亜原子粒子」を参照

原子(atom)という言葉はもともと、小さな粒子に切断できない粒子を意味するが、現代の科学的用法では、原子はさまざまな亜原子粒子(英: subatomic particles)から構成される物質の基本的な構成要素を指す。原子を構成する粒子は、電子、陽子、そして中性子である。

電子は負の電荷を持ち、質量が 9.11×10−31 kg で、これらの粒子の中で圧倒的に小さく、そのため利用可能な技術で大きさを測定することができない[43]。ニュートリノの質量が発見されるまで、電子は正の静止質量が測定された最も軽い粒子であった。通常の条件下において、電子は、正電荷を帯びた原子核に、その反対電荷から生じる引力によって束縛される。原子の電子数がその原子番号より大きい(または小さい)場合、原子は全体として負(または正)に帯電し、帯電した原子はイオンと呼ばれる。電子は19世紀後半から知られていたが、J.J.トムソンの貢献が大きかった(素粒子物理学の歴史を参照)。

陽子は正の電荷を持ち、質量は1.6726×10−27 kg、電子の質量の1,836倍である。原子内の陽子の数を原子番号という。アーネスト・ラザフォードは、1917-1919年にかけ、アルファ粒子の衝突を受けた窒素から水素原子核と考えられるものが放出されることを観測した。1920年までに、彼は水素原子核が原子内の別個の粒子であると考え、これを陽子と名付けた。

中性子は電荷を持たず、自由質量は 1.6749×10−27 kgで、電子の質量の1,839倍である[44][45]。中性子は3つの構成粒子の中で最も重いが、その質量は核結合エネルギーによって減る可能性がある。中性子と陽子(総称して核子という)は、どちらも 2.5×10−15 m 程度の大きさを持つが、これらの粒子の「表面」は明確に定義されていない[46]。中性子は1932年にイギリスの物理学者ジェームズ・チャドウィックによって発見された。

物理学の標準モデルでは、電子は内部構造を持たない真の素粒子であり、陽子と中性子はクォークと呼ばれる素粒子から構成される複合粒子である。原子には2種類のクォークがあり、それぞれが分数の電荷を持っている。陽子は、2個のアップクォーク(それぞれの電荷は+2/3)と1個のダウンクォーク(電荷は−1/3)で構成されている。中性子は、1個のアップクォークと2個のダウンクォークで構成されている。この区別で、2種類の粒子の質量と電荷の違いが説明される[47][48]。

クォークは、グルーオンを介した強い相互作用(強い力ともいう)によって結合している。陽子と中性子は、原子核の中で核力によって互いに結びついている。核力は強い力が残留したもので、その範囲や性質は多少異なる(詳しくは核力(英語版)を参照)。グルーオンは、物理的な力を媒介する素粒子であるゲージ粒子の一種である[47][48]。

原子核

→詳細は「原子核」を参照

原子中で、すべての陽子と中性子は結合して、小さな原子核を構成する。原子核の半径はおよそ フェムトメートル(fm)で、ここに は核子の総数である[49]。原子核の半径は、105 fm オーダーの原子の半径よりはるかに小さい。核子どうしは、強い残留力と呼ばれる短距離型の引力ポテンシャルによって結合している。2.5 fm 未満の距離では、この力は正電荷を帯びた陽子どうしが反発し合う静電気力よりもはるかに強い[50]。

同じ元素の原子は、原子番号と呼ばれる陽子の数が同じである。同じ元素でも、中性子の数が異なることがあり、それによってその元素の同位体が決まる。陽子と中性子の総数が核種を決定する。陽子に対する中性子の数が原子核の安定性を決定し、ある種の同位体は放射性崩壊を起こす[51]。

陽子、中性子、電子はフェルミ粒子(英: fermion、フェルミオン)として分類される。フェルミ粒子はパウリの排他原理に従っており、複数の陽子のような同一のフェルミ粒子が同時に同じ量子状態を占めることを禁止される。したがって、原子核内のすべての陽子は、他のすべての陽子とは異なる量子状態をとらなければならず、原子核内のすべての中性子や、電子雲のすべての電子についても同様である[52]。

陽子の数と中性子の数が異なる原子核は、放射性崩壊によって陽子と中性子の数がより近くなることで、より低いエネルギー状態に変化する可能性がある。その結果、陽子と中性子の数が一致する原子は崩壊に対してより安定するが、原子番号が増えるにつれて、陽子の相互反発にともなう原子核の安定性を維持するために、中性子の割合が増加する[52]。

原子核内の陽子と中性子の数を変えることができるが、それには強い力が働くため、非常に高いエネルギーを必要とする。核融合は、2つの原子核のエネルギー的な衝突などにより、複数の原子粒子が結合してより重い原子核を形成するときに起こる。たとえば、太陽の中心部では、陽子が相互反発(クーロン障壁)を乗り越えて融合し、1つの原子核を形成するために、3-10 keVのエネルギーを必要とする[53]。核分裂はその逆のプロセスで、通常は放射性崩壊によって原子核が2つの小さな原子核に分裂する。また、原子核は、高エネルギーの亜原子粒子や光子との衝突によっても変化することがある。これによって原子核内の陽子の数が変わると、原子は別の化学元素に変化する[54][55]。

核融合反応後の原子核の質量が、個々の粒子の合計質量よりも小さい場合、2つの質量差は、アルベルト・アインシュタインの質量とエネルギー等価性の式、e=mc2(ここで m は質量損失、 c は光速)で説明されるように、利用可能なエネルギーの一種(ガンマ線やベータ粒子の運動エネルギーなど)として放出される。この欠損は新しい原子核の結合エネルギーの一部であり、融合粒子が分離するためにこのエネルギーを必要とする状態で一緒に留まるのは、このエネルギーの回復不可能な損失のためである[56]。

鉄やニッケルよりも原子番号が小さな原子核(核子数の合計が約60以下)を作り出す2個の原子核の核融合は、通常、発熱プロセスであり、2つの原子核を融合させるのに必要なエネルギーよりも多くのエネルギーを放出する[57]。恒星の核融合を自立反応にしているのは、このエネルギー放出プロセスである。より重い原子核では、核子あたりの結合エネルギーは減少し始める(上のグラフを参照)。このことは、原子番号が約26より大きく、質量数が約60より大きな原子核を生成する核融合プロセスは吸熱プロセスであることを意味する。したがって、より質量が大きな原子核は、恒星の静水圧平衡を維持するのに必要なエネルギーを生み出す核融合反応を起こすことができない[52]。

電子雲

→「電気陰性度」も参照

原子内の電子は、電磁気力によって原子核内の陽子に引き寄せられる。この力によって電子は、小さな原子核を取り囲む静電ポテンシャル井戸の中に束縛され、電子が脱出するためには外部のエネルギー源が必要となる。電子が原子核に近づくほど、この引力は大きくなる。したがって、ポテンシャル井戸の中心付近に束縛された電子は、それよりも離れた位置にある電子よりも、脱出するのに多くのエネルギーを必要とする。

電子は、他の粒子と同様に、粒子と波の両方の性質を持っている。電子雲は、ポテンシャル井戸の内側にある領域で、各電子が一種の三次元定在波(原子核に対して相対的に動かない波形)を形成している。この挙動は原子軌道によって規定される。原子軌道とは、電子の位置を測定したときに、その電子が特定の位置にあるように見える確率を記述する数学的関数である[58]。原子核の周りには、このような離散的な(または量子化された)軌道の集合だけが存在する(他の考えられる波動パターンは、より安定した形へと急速に減衰するため)[59]。軌道は1つまたは複数のリング構造またはノード構造を持つことができ、大きさ、形状、方向がそれぞれ異なる[60]。

それぞれの原子軌道は、電子の特定のエネルギー準位に対応している。電子は、新しい量子状態に遷移するのに十分なエネルギーの光子を吸収することで、その状態をより高いエネルギー準位に変えることができる。同様に、高いエネルギー準位にある電子は、自然放出によって余剰なエネルギーを光子として放射しながら、低いエネルギー準位に落ちることができる。量子状態のエネルギーの違いによって規定されるこれらの特徴的なエネルギー値が、原子スペクトル線 (en:英語版) が生じる原因である[59]。

原子から電子を除去または追加するのに必要なエネルギー量(電子結合エネルギー (en:英語版) )は、核子の結合エネルギーよりもはるかに小さい。たとえば、水素原子から基底状態の電子を取り除くのに必要なエネルギーはわずか 13.6 eV であるのに対し[61]、重水素の原子核を分裂させるのに必要なエネルギーは 223万eV に達する[62]。陽子と電子が同数であれば、原子は電気的に中性である。電子が不足または過剰な原子はイオンと呼ばれる。原子核から最も遠い電子は、近くにある別の原子に移動したり、原子間で共有されることがある。この機構により、原子が結合して分子を構成したり、イオン結晶やネットワーク共有結合結晶のような他の種類の化合物と結合することができる[63]。

特性

要約

視点

原子核の性質

定義により、原子核内の陽子の数が同じ2つの原子は同じ化学元素に属する。陽子の数が同じで中性子の数が異なる原子は、同じ元素の異なる同位体である。たとえば、すべての水素原子は陽子を1個だけ含んでいるが、中性子を含まない同位体(水素1。圧倒的に一般的な形。プロチウムとも呼ばれる[64])、中性子を1つ含むもの(重水素)、中性子を2つ含むもの(トリチウム)、中性子を2つ以上含むものがある。既知の元素は、1陽子の水素から118陽子のオガネソンまで、一連の原子番号を形成している[65]。原子番号82を超える元素の既知の同位体はすべて放射性であるが、83番元素(ビスマス)の放射性はわずかであり、事実上無視できる[66][67]。

地球上には約339の核種が天然に存在し[68]、そのうち251(約74%)は崩壊は観測されておらず、「安定同位体」と呼ばれる。理論的に安定な核種は90に過ぎず、他の161核種(合計251)は、理論的にはエネルギー的に可能であるにも関わらず、崩壊は観測されていない。これらも正式には「安定」に分類される。さらに35の放射性核種は半減期が1億年以上であり、太陽系の誕生時から存在していた可能性があるほど長寿命である。これらの286核種の集まりは原始核種として知られている。最後に、さらに53の短寿命核種が、原始核種崩壊の娘核種として(例: ウランからのラジウム)、あるいは宇宙線衝突のような地球上の自然エネルギー過程の生成物として(例: 炭素14)、天然に存在することが知られている[69][注釈 4]。

80種類の化学元素には、少なくとも1つの安定同位体が存在する。概して、これらの元素の安定同位体はそれぞれ少数で、1元素あたり平均3.1種類の安定同位体が存在する。26個のモノアイソトピック元素 (en:英語版) は安定同位体が1つしかない。対して、1つの元素で観測された安定同位体の最大数は、スズの10である。43番、61番、そして83番以降のすべての元素には安定同位体がない[70]:1–12。

同位体の安定性は、陽子と中性子の比率に影響を受け、また、量子殻が満たされる(閉殻という)ような中性子と陽子の特定数(魔法数)の存在にも影響を受ける。これらの量子殻は、原子核の殻モデル内の一連のエネルギー準位に対応している。スズの陽子50個で満たされた殻のように、充填殻(じゅうてんかく)はその核種に著しい安定性を与える。既知の251の安定核種のうち、陽子数と中性子数がともに奇数であるものは、水素2(重水素)、リチウム6、ホウ素10、窒素14の4つだけである。(タンタル180mは奇数で、観測的には安定しているが、非常に長い半減期で崩壊すると予測されている。)また、天然に存在する放射性奇-奇核種のうち、半減期が10億年を超えるものは、カリウム40、バナジウム50、ランタン138、ルテチウム176の4つだけである。ほとんどの奇-奇核種はベータ崩壊で非常に不安定であるが、これは、崩壊生成物が偶-偶核種であるため、核子対効果 (en:英語版) によってより強く結合することによる[71]。

質量

原子の質量の大部分は、それを構成する陽子と中性子に由来する。ある原子に含まれるこれらの粒子(核子という)の総数を質量数(mass number)という。質量数は数を表す正整数で、(質量の次元を持つではなく)無次元である。質量数の例として、12個の核子(6個の陽子と6個の中性子)を持つ「炭素12」がある。

静止状態にある原子の実際の質量は、ダルトン(Da)の単位(統一原子質量単位(u)ともいう)で表されることが多い。この単位は、炭素12の自由な中性原子の質量の12分の1と定義され、約1.66×10−27 kgである[72]。水素1(水素の最も軽い同位体であり、最も質量の小さい核種でもある)の原子量は1.007825 Da である[73]。この数を原子質量(atomic mass)という。原子の原子質量は、その質量数と原子質量単位の積にほぼ等しく(1%以内)、たとえば窒素14の質量はおよそ14 Daである。しかし(定義により)炭素12の場合を除いては、この数値は正確な整数にならない[74]。最も重い安定原子は鉛208で[66]、質量は 207.9766521 Da である[75]。

最も重い原子でさえ直接扱うには軽すぎるため、化学者は代わりにモル(mole)という単位を使う。どの元素でも、1モルの原子数は常に同じである(約6.022×1023)。この数は、ある元素の原子質量が 1 u であれば、その元素の原子1モルの質量が1グラムに近くなるように選ばれた。統一原子質量単位の定義から、炭素12原子の原子質量は正確に 12 Da であり、1モルの炭素12原子の質量は正確に 0.012 kg である[72]。

形状と大きさ

→詳細は「原子半径」を参照

原子には明確な外側の境界がないため、その大きさは通常、原子半径で表される。原子半径は、原子核から広がる電子雲までの距離を表す尺度である[76]。これは原子が球形であることを前提としており、真空中や自由空間内の原子のみ当てはまる。原子半径は、2つの原子が化学結合で結合したときの2つの原子核間の距離から導き出される。この半径は、周期表上の原子の位置、化学結合の種類、隣接する原子の数(配位数)、スピンと呼ばれる量子力学的性質によって変化する[77]。周期表上では、原子の大きさは列を上から下に移動するほど大きくなり、行を横切るにつれて(左から右に移動)小さくなる傾向がある[78]。たとえば、最も小さい原子は半径は 31 pm のヘリウムで、最も大きい原子のひとつは半径 298 pm のセシウムである[79]。

電場のような外力を受けると、原子の形状が球対称 (en:英語版) から外れることがある。この変形は、群論的な考察によって示されるように、電場の強さと外殻電子の軌道型に依存する。非球対称性の変形は、たとえば結晶内において、対称性の低い格子部位に大きな結晶電場が発生することで誘発される可能性がある[80][81]。パイライト型化合物中の硫黄イオン[82]やカルコゲンイオンでは[83]、顕著な楕円変形が起こることが示されている。

原子の大きさは光の波長(400-700 nm)より数千倍も小さく、従来の顕微鏡では見ることができないが、走査型トンネル顕微鏡を使えば個々の原子を観察することができる。原子の微細さを視覚化するために、典型的な人間の毛髪の幅は、約100万個の炭素原子を並べた距離に相当することを考えてみよう[84]。一滴の水には約20垓個(2×1021)の酸素原子と、その2倍の水素原子が含まれている[85]。質量 2×10−4 kg の1カラットのダイヤモンドには、約100垓個(1022)の炭素原子が含まれている[注釈 5]。リンゴを地球の大きさに拡大すると、リンゴの中の原子は元のリンゴとほぼ同じ大きさになる[86]。

放射性崩壊

→詳細は「放射性崩壊」を参照

すべての元素には、不安定な原子核を持っていて放射性崩壊を起こし、原子核から粒子や電磁波を放出する同位体が1つ以上存在する。放射性は、原子核の半径が、1 fm オーダーの距離にしか作用しない強い力の範囲よりも大きい場合に生じる[87]。

放射性崩壊の最も一般的な形態は次のとおりである[88][89]。

- アルファ崩壊: この過程は、原子核がアルファ粒子を放出するときに起こる。アルファ粒子は2個の陽子と2個の中性子からなるヘリウム原子核である。放出された結果、原子番号がより小さな新しい元素が生成する。

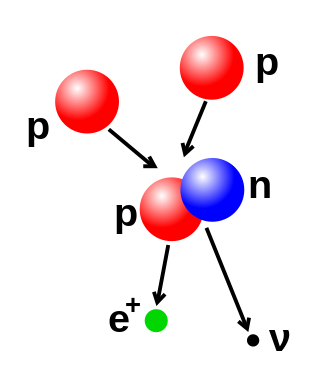

- ベータ崩壊(および電子捕獲): これらの過程は弱い力によって支配され、中性子から陽子、あるいは陽子から中性子へ変換することによって起こる。中性子から陽子への遷移は電子と反ニュートリノの放出を伴い、陽子から中性子への遷移(電子捕獲を除く)は陽電子とニュートリノの放出を引き起こす。電子または陽電子の放出はベータ粒子と呼ばれる。ベータ崩壊により、原子核の原子番号が1つ増加するか減少する。一方、電子捕獲は陽電子放出よりも多く見られるが、これはベータ崩壊よりも少ないエネルギーですむためである。この形式の崩壊では、原子核から陽電子が放出される代わりに、電子が原子核に吸収される。この過程でもニュートリノが放出され、陽子は中性子に転換する。

- ガンマ崩壊: この過程は、原子核のエネルギー準位がより低い状態に遷移することで起こり、ガンマ線と呼ばれる電磁放射線が放出される。ガンマ線を放射する原子核の励起状態は、通常、アルファ粒子またはベータ粒子の放出に続いて引き起こされる。したがって、ガンマ崩壊は通常、アルファ崩壊またはベータ崩壊の後に起こる。

その他に、稀な種類の放射性崩壊として、原子核から中性子や陽子、原子核クラスターが放出されるものや、複数のベータ粒子が放出されるものがある。励起核が別の方法でエネルギーを失うことを可能にするガンマ線放出の類似型は、内部転換である(ベータ線ではない高速電子を生成し、続いてガンマ線ではない高エネルギー光子を生成する放射性崩壊の形式)。いくつかの大きな原子核は、自発核分裂と呼ばれる崩壊で、さまざまな質量の2つ以上の荷電した分裂片と数個の中性子に分裂する。

それぞれの放射性同位元素には特徴的な崩壊時間、すなわち半減期があり、試料の半分が崩壊するのにかかる時間で決まる。これは指数関数的な減衰過程であり、半減期ごとに残りの同位体の割合が50%ずつ着実に減少してゆく。したがって、半減期が2回経過すると、同位体の25%しか存在しなくなる[87]。

磁気モーメント

→詳細は「電子磁気モーメント」および「核磁気モーメント」を参照

素粒子にはスピンと呼ばれる固有の量子力学的性質が内在している。これは、質量中心の周りを回転する物体の角運動量に似ているが、厳密に言えば、これらの粒子は点状であり、回転しているとは言えないと考えられる。スピンは換算プランク定数(ħ)の単位で測定され、電子、陽子、中性子はすべてスピン1⁄2 ħ または スピン1⁄2 を持つ。原子の場合、原子核の周りを周回する電子はスピンに加えて軌道角運動量を持っており、原子核自体は核スピンによる角運動量を持っている[90]。

原子が生成する磁場(磁気モーメント)は、古典的に回転する荷電物体が磁場を生成するのと同様に、これらのさまざまな形の角運動量によって決定されるが、最も支配的な寄与は電子スピンによるものである。電子はパウリの排他原理に従うという性質があるため、2つの電子が同じ量子状態をとることはなく、束縛電子は互いに対となり、それぞれの対の一方がスピンアップ状態、他方はその反対のスピンダウン状態にある。したがって、これらのスピンは互いに打ち消し合い、偶数の電子を持つ原子では全磁気双極子モーメントがゼロになる[91]。

鉄、コバルト、ニッケルなどの強磁性元素では、電子の数が奇数の場合は不対電子が生じ、全体としての正味磁気モーメントが生じる。隣接する原子の軌道が重なり合い、不対電子のスピンが揃うことで、より低いエネルギー状態を生じる。これは交換相互作用として知られる自発過程である。強磁性原子の磁気モーメントが整列すると、その材料は測定可能な巨視的磁場を発生する。常磁性物質は、磁場が存在しないときには原子の磁気モーメントがランダムな方向を向いているが、磁場が存在するときには個々の原子の磁気モーメントが整列する[91][92]。

原子核は、中性子と陽子の数がそれぞれ偶数の場合はスピンを持たないが、それ以外の奇数の場合はスピンを持つ可能性がある。通常、スピンを持つ原子核は、熱平衡 (en:英語版) によりランダムな方向を向いているが、ある種の元素では(キセノン129など)、核スピン状態のかなりの割合を分極させ、同じ方向を向くように整列することが可能である(過分極と呼ばれる状態)。この現象は核磁気共鳴イメージングの分野で応用されている[93][94]。

エネルギー準位

原子内の電子のポテンシャルエネルギーは、原子核からの距離が無限大になるにつれて相対的に負となり、その位置依存性は距離にほぼ反比例し、原子核内部で最小となる。量子力学モデルでは、束縛電子は原子核を中心とした一連の状態のみをとることができ、それぞれの状態は特定のエネルギー準位に対応する(理論的な説明は、時間に依存しないシュレーディンガー方程式を参照)。エネルギー準位は、電子を原子からの束縛を解くのに必要なエネルギー量によって測定することができ、通常は電子ボルト(eV)の単位で表される。束縛電子の最低エネルギー状態を基底状態(すなわち定常状態)と呼び、電子がより高い準位に遷移したときを励起状態という[95]。原子核までの(平均)距離が遠くなることから、電子のエネルギーは主量子数(n)とともに大きくなる。エネルギーの方位量子数()依存性は、原子核の静電ポテンシャルによるものではなく、電子間の相互作用によるものである。

ボーア・モデルによれば、電子が2つの異なる状態間を遷移するためには(たとえば基底状態から第一励起状態へ)、電子はこれらの準位のポテンシャルエネルギーの差(シュレーディンガー方程式によって正確に計算できる)に一致するエネルギーで光子を吸収または放出しなくてはならない。電子は粒子のように軌道から軌道へ飛び越える。たとえば、1個の光子が電子に衝突した場合、光子に反応して状態を変える電子は1個だけである(英語版 Atomic orbital(電子軌道) を参照)。

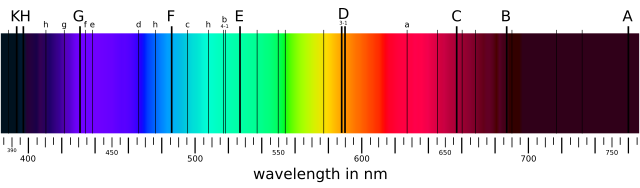

放出される光子のエネルギーはその周波数に比例するため、特定のエネルギー準位は電磁スペクトルの異なるバンドとして現れる[96]。各元素は、核電荷、電子で満たされた亜殻(部分殻)、電子間の電磁相互作用、そしてその他の要因に依存する特徴的なスペクトルを持っている[97]。

連続スペクトルのエネルギーをガスやプラズマに通過させると、その原子は光子の一部を吸収し、原子内に束縛された電子のエネルギー準位が変化する。引き続いて励起電子は、このエネルギーを光子として自発的に放出してより低いエネルギー準位に戻り、光子はランダムな方向に移動する。こうして原子は、エネルギー出力に一連の暗い吸収帯を形成するフィルターのように作用する。(背景の連続スペクトルを含まない視点から原子を見ている観測者は、代わりに原子から放出された光子からの一連の輝線を見ることになる)。原子スペクトル線の強度と幅を分光学的に測定することで、物質の組成や物理的性質を決定することができる[98]。

スペクトル線を詳しく調べると、微細構造分裂を示すものがあることがわかる。これは、スピン軌道相互作用、すなわち最外殻電子のスピンと運動との相互作用によって起こるものである[99]。原子が外部磁場の中にあるとき、スペクトル線は3つ以上の成分に分裂する(ゼーマン効果と呼ばれる現象)。これは、磁場が原子とその電子の磁気モーメントと相互作用することによって起こる。原子の中には、同じエネルギー準位を持つ複数の電子配置を持つものがあり、それらは単一のスペクトル線として現れる。磁場と原子の相互作用によって、電子配置がわずかに異なるエネルギー準位にシフトし、複数のスペクトル線が生じることもある[100]。また、外部電場が存在するとき、電子のエネルギー準位が変化することにより、スペクトル線に同様の分裂やシフトが表れることがある。これはシュタルク効果と呼ばれる現象である[101]。

束縛電子が励起状態にあるときに、適切なエネルギーを持つ光子が相互作用することで、エネルギー準位が一致する光子が誘導放出されることがある。そのためには、電子が、相互作用する光子のエネルギーと一致するエネルギー差を持った、より低いエネルギー状態に遷移しなくてはならない。その後、放出された光子と相互作用した光子は、位相をそろえながら平行に移動する。言い換えれば、2つの光子の波動パターンは同調する。この物理的特性は、狭い周波数帯域でコヒーレントな光エネルギーを放出できるレーザー発生装置に利用されている[102]。

価数と結合挙動

原子価とは、原子が他の原子と結合する能力の尺度である。原子価は一般的に、他の原子や原子団と形成できる化学結合の数として理解される[103]。非結合状態にある原子の一番外側の電子殻を原子価殻(価電子殻とも)といい、その殻内の電子を価電子と呼ぶ。価電子の数によって、他の原子との結合挙動が決まる。原子は、その外側の原子価殻を満たす(または空にする)ように、互いに化学反応する傾向がある[104]。たとえば、塩化ナトリウム化合物やその他の化学イオン塩で見られるような原子間での1電子の移動は、閉殻よりも1電子多い原子と、閉殻よりも1電子足りない原子との間で形成される結合に対して有効な近似である。多くの元素は複数の原子価を持ち、すなわち化合物によって異なる数の電子を共有する傾向がある。したがって、これらの元素間の化学結合は、単純な電子移動にとどまらず、さまざまな電子共有の形態をとる。たとえば、炭素の同素体や有機化合物などである[105]。

化学元素を周期表で表わすことがよくある。周期表は、元素の化学的性質が繰り返されるように配列された表で、価電子数が同じ元素は表の同じ列にグループを成している。表の水平方向の行は、量子殻電子の充填に対応する。表の右端の元素は、外殻が完全に電子で満たされているため化学的に不活性であり、希ガスとして知られる[106][107]。

状態

たくさんの原子は、温度や圧力などの物理的条件によって異なる物質状態をとる。物質は条件を変えることで、固体、液体、気体、プラズマの間を転移することがある[109]。物質はまた、ある状態のもとで、異なる同素体が存在することもある。たとえば、固体の炭素は、グラファイトやダイヤモンドのような同素体が存在する[110]。二酸素やオゾンのように、気体の同素体も存在する。

絶対零度に近い温度では、原子はボース=アインシュタイン凝縮体を形成する可能性がある。このとき、通常は原子スケールでしか観測されない量子力学的効果が、巨視的スケールで表れる[111][112]。この過冷却状態にある原子の集団が形成する単一の超原子の振る舞いが、量子力学的な挙動の基本的な観察を可能とするかも知れない[113][114]。

識別

要約

視点

原子は小さすぎて目で見ることはできないが、走査型トンネル顕微鏡(STM)のような装置を使用して、固体表面の原子を視覚化することができる。この顕微鏡は量子トンネル現象を利用したもので、それによって、古典的な観点からは乗り越えられないような障壁を粒子が通り抜けることを可能にする。電子は、2つのバイアス電極間の真空を超えて伝播し、 距離に指数関数的に依存するトンネル電流を生成する。一方の電極は、鋭い先端を持つ探針で、理想的には単一原子で終わる。表面の走査の各点で、トンネル電流を設定値に保つように探針の高さを調整する。探針が表面からどれだけ近づいているか、あるいは離れているかを、標高プロファイルとして解釈する。低バイアスの場合、顕微鏡は、密集したエネルギー準位を横切って平均化された電子軌道、つまりフェルミ準位近傍の電子の局所状態密度を画像化する[115][116]。距離が関係するため、個々の原子に対応する周期性を観察するためには、両方の電極が極めて安定していなくてはならない。この方法だけでは化学的な特異性を欠き、表面に存在する原子種を特定することはできない。

原子は質量によって容易に識別することができる。原子から電子を1つ取り除いてイオン化すると、磁場を通過する際に軌道が曲げられる。移動するイオンの軌道が磁場によって曲げられる半径は、原子の質量によって決まる。質量分析法はこの原理を利用して、イオンの質量電荷比を測定する。試料に複数の同位体が含まれる場合、質量分析計で異なるイオンビームの強度を測定することで、試料中の各同位体の割合を決定することができる。原子気化法には、誘導結合プラズマ発光分析法と誘導結合プラズマ質量分析法があり、どちらもプラズマを使って試料を気化させて分析する[117]。

アトムプローブ・トモグラフィー(atom-probe tomograph、アトムプローブ断層撮影法)は、3次元でサブナノメートルの分解能を持ち、飛行時間型質量分析法を使用して個々の原子を化学的に同定することができる[118]。

内殻電子の結合エネルギーを測定するX線光電子分光法(XPS)やオージェ電子分光法(AES)などの電子放出技術は、試料中に存在する原子種を非破壊的に同定するために使用される。適切な集束をすることで、どちらも特定領域の分析が可能である。もう一つの方法、電子エネルギー損失分光法(EELS)は、透過型電子顕微鏡(TEM)内で電子ビームが試料の一部と相互作用したときのエネルギー損失を測定する方法である。

励起状態のスペクトルは、遠方の恒星の原子組成を分析することにも使われている。恒星からの観測光に含まれる特定の光の波長を分離し、自由気体原子における量子化された遷移と対応付けることができる。これらの色は、同じ元素を含むガス放電ランプを使って再現することができる[119]。こうしてヘリウムは、地球で発見される23年前に太陽スペクトルから発見された[120]。

起源と現状

要約

視点

バリオン物質(バリオンで構成されたあらゆる種類の原子)は、観測可能な宇宙の全エネルギー密度の約4%を占め、その平均密度は約0.25個/m3(主に陽子と電子)である[121]。天の川のような銀河系内では、粒子の濃度ははるかに高く、星間物質(ISM)の物質密度は105-109 原子/m3 である[122]。太陽は局所泡(ローカル・バブル)の中にあると考えられているため、太陽近傍における密度はわずか約103原子/m3 である[123]。恒星はISM内の高密度の雲から形成され、恒星の進化の過程でISMは水素やヘリウムよりも重い元素で着実に濃縮される。

天の川銀河に存在するバリオン物質の最大95%は恒星の内部に集中しており、すなわち原子物質にとって不利な条件下にある。銀河系の質量の約10%はバリオン物質の総質量であり[124]、残りは未知の暗黒物質の質量である[125]。恒星内部の高温は、ほとんどの「原子」を完全に電離させる、つまり原子核から「すべての電子」を分離させる。白色矮星、中性子星、ブラックホールなど、恒星の残骸(総称してコンパクト星という)では、その表面層を除き、巨大な圧力が電子殻の形成を不可能にしている。

形成

電子はビッグバンの初期から宇宙に存在していたと考えられている。原子核は原子核合成と呼ばれる反応で形成される。ビッグバン原子核合成の理論によると、ビッグバンの約3分後から、宇宙に存在するヘリウム、リチウム、重水素の大部分と、おそらくベリリウムとホウ素の一部が形成されたという[126][127][128]。

原子の偏在性と安定性は、その結合エネルギーに依存する。すなわち、原子のエネルギーは、原子核と電子の非結合系よりもエネルギーが低いことを意味する。温度がイオン化ポテンシャルよりはるかに高い場合、物質はプラズマの形で存在する。プラズマは、正電荷を帯びたイオン(場合によっては裸の原子核)と電子からなる気体である。温度がイオン化ポテンシャルより下がると、原子は統計的に有利な状態になる。ビッグバンから38万年後(再結合と呼ばれる時期)、膨張する宇宙が十分に冷えて電子が原子核に束縛されるようになり、原子(束縛電子を持つ)が荷電粒子よりも優位に立つようになった[129]。

ビッグバンでは炭素やそれより重い元素は生成されなかったが、それ以降、恒星内部での核融合プロセスを経て原子核どうしが結合し、さらなるヘリウム元素や、(トリプルアルファ反応を経て)炭素から鉄に至る一連の元素を生成した[130]。詳細は恒星内元素合成を参照されたい。

リチウム6や、ベリリウム、ホウ素などの一部の同位体は、宇宙線による核破砕によって宇宙空間で生成された[131]。これは、高エネルギーの陽子が原子核に衝突し、大量の核子が放出されることで起こる。

鉄より重い元素は、超新星や合体中性子星では r過程 によって、またAGB星では s過程 によって生成し、いずれも原子核による中性子捕獲を伴う[132]。鉛などの元素は、主により重い元素の放射性崩壊によって形成された[133]。

地球

地球とその生息生物を構成する原子のほとんどは、太陽系を形成するために分子雲から崩壊した星雲の中に、現在の形で存在していた。残りの原子は放射性崩壊の結果として生成した。それらの相対的な割合は、放射年代測定によって地球の年齢を決定するために使用することができる[134][135]。地球の地殻に含まれるヘリウムの大部分(ガス井から採取されるヘリウムの約99%)は、アルファ崩壊の産物であり、それはヘリウム3の存在量が低いことからも示される[136]。

地球上には、最初には存在せず(つまり「原始」でない)、放射性崩壊の産物でもないような、微量原子がいくつか存在する。炭素14は、宇宙線によって大気中で絶え間なく生成される[137]。地球上の原子の中には、実験環境で意図的に、あるいは原子炉や核爆発の副産物として人工的に生成されたものもある[138][139]。超ウラン元素(原子番号92を超える元素)のうち、地球上に天然に存在するのはネプツニウムとプルトニウムのみである[140][141]。超ウラン元素の放射性寿命は現在の地球年齢よりも短いため[142]、宇宙塵によって堆積した可能性のある微量のプルトニウム244を除いて、これらの元素の特定可能な量はずっと前に崩壊している[134]。ネプツニウムとプルトニウムの天然鉱床は、ウラン鉱石中で中性子捕獲によって生成される[143]。

地球には約1.33×1050 個の原子が存在する[144]。大気中には、アルゴン、ネオン、ヘリウムのような希ガスとよばれる独立原子が少数存在するが、大気の99%は二酸化炭素、二原子酸素、窒素などの分子の形に結合した原子が占める。地球の表面では、圧倒的多数の原子が結合して、水、塩、ケイ酸塩、酸化物などのさまざまな化合物を形成している。原子が結合して、結晶や金属のように個別の分子で構成されていない物質を作り出すこともできる[145][146]。こうした原子物質はネットワーク状の配列を形成しているが、分子物質に見られるような小規模で断続性の秩序を持たない[147]。

希少元素と理論的形態

超重元素

→詳細は「超重元素」を参照

原子番号が82(鉛)よりも大きな核種はすべて放射性であることが知られている。原子番号92(ウラン)を超える核種は、原始核種としては地球上に存在しない。一般に重い元素ほど半減期は短い傾向があるが、原子番号110から114の超重元素の比較的長寿命の同位体を含む「安定の島」[148]の存在が考えられている[149]。この島で最も安定な核種の半減期は数分から数百万年と予測されている[150]。いずれにせよ、この安定化効果がなければ、クーロン反発力の増加により(その結果、半減期がますます短くなって自発核分裂が起こる)、超重元素(Z > 104)は存在しなくなる[151]。

異種物質

→詳細は「異種物質」を参照

物質の各粒子には、反対の電荷を持つ対応する反物質粒子がある。たとえば、陽電子は正電荷を帯びた反電子の同等物であり、反陽子は負電荷を帯びた陽子の同等物である。物質粒子と対応する反物質粒子が出会うと、互いに消滅する。このため、物質粒子と反物質粒子の数は不均衡になり、反物質粒子は宇宙では希少なものとなる。この不均衡の最初の原因はまだ完全には解明されていないが、バリオン数生成の理論で説明が試みられている。結果的には、自然界で反物質原子は発見されていない[152][153]。1996年、ジュネーブの欧州原子核研究機構(CERN)で水素原子の反物質原子(反水素)が合成された[154][155]。

陽子、中性子、電子のいずれか1つを同じ電荷を持つ他の粒子と置き換えることで、別の異種原子が作られてきた。たとえば、電子をより質量の大きいミューオンと置き換えて、ミューオン原子を形成することができる。この種の原子は、物理学の基本的な予測を検証するために使うことができる[156][157][158]。

関連項目

- 量子力学の歴史 - 現代物理学の根幹をなす量子力学が生まれた歴史的なできごと (en:英語版が優れる)

- 無限回分解可能 - 哲学、物理学、経済学、秩序理論、確率論など、さまざまな分野で語られる話題

- 化学の概要 - 化学の概要およびトピックガイド

- 運動 (物理学) - 物体が時間に対してその位置を変化させること

- 原子・亜原子物理学の年表

- 原子核 - 原子の中心にある陽子と中性子からなる小さく密な領域

- 放射性同位体 - 過剰な核エネルギーを持ち、不安定な核種

脚注

参考書目

推薦文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

![{\displaystyle 1.07{\sqrt[{3}]{A}}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a74a6ca6998768195969eef75ca046e8431c29d3)