ワニ

爬虫綱の目、それに属する動物の総称 ウィキペディアから

ワニ(鰐、鱷)は、爬虫綱ワニ目(ワニもく、学名: Crocodilia) に属する、肉食性で水中生活に適応した爬虫類の総称。扁平な体や顔の上に位置する感覚器官、側方に付き出した四肢、強靭な尾、背中を覆う鱗板骨などが特徴である。

| ワニ目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中生代後期白亜紀 - 新生代第四紀完新世(現世) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Crocodilia Owen, 1842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シノニム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ワニ目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Crocodilians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上科・属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ワニ目は正鰐類の1グループとして中生代後期白亜紀に出現した。祖先である基盤的新鰐類や基盤的正鰐類よりもさらに半水棲の生活に適応している。その形態ゆえに、全ての時代を通して、淡水域の生態系の生態ピラミッドにおける最高次消費者の地位を占めてきた動物群である。

進化

ワニの出現まで

→「正鰐類」も参照

ワニの基本的なボディプランは、新鰐類に属する後期ジュラ紀のゴニオフォリスの時点で現生ワニに近づいていた。ゴニオフォリスは体が水平方向に扁平で、四肢も水平方向へ伸びており、既に半水棲の生態に適応していた。その後の派生的なワニはその生態的地位を継承し、支配的な地位を保ち続けている[2]。とはいえ新鰐類は現生ワニと比較して、椎骨の関節の安定性や背中の鱗板骨により阻害される可動性が低く、また内鼻孔も完全には後退していなかった。前期白亜紀に出現した正鰐類は新鰐類の中でも派生的なグループである。正鰐類は安定性・可動性が向上し、また内鼻孔も翼状骨の中まで後退するなど、水棲適応を進行させていた[3]。

後期白亜紀には、その正鰐類の1グループとしてワニ目が出現した[4]。ワニ目の起源については、ローラシア大陸起源説とゴンドワナ大陸起源説がある。ハイラエオチャンプサやアロダポスクスなど基盤的正鰐類が現在の北米・ヨーロッパから発見されているためローラシア大陸起源説が一般的であったが、ハイラエオチャンプサよりも基盤的な正鰐類の可能性のあるイシスフォルディアがオーストラリアから発見されており、2013年時点で結論は出ていない[3]。

K-Pg境界を越えて

後期白亜紀のうちにワニ目はインドガビアル上科、アリゲーター上科、クロコダイル上科に分かれた。これらの三上科に属さない化石分類群ではボレアロスクスやプリスティカンプスス亜科も知られているが、現生のワニは全て三上科のいずれかに属する[3]。

ワニは唯一現存する偽鰐類ワニ形上目のグループであるが、白亜紀末の大量絶滅を乗り越えたワニ形上目はワニ目だけではない。具体的には、セベクスに代表される陸棲のセベコスクス類(中正鰐類)と、ディロサウルスに代表される海棲のディロサウルス科(新鰐類)の化石が、それぞれ古第三紀始新世の地層から産出している。ワニ目が絶滅を免れた理由として淡水域に生息していたことを挙げる研究者もいるが、それではこうした陸棲・海棲のワニ形上目が生き延びた理由が説明できない。なぜ彼らが生き延び、そしてなぜ恐竜や首長竜やモササウルス科が白亜紀末に絶滅したかについては、いまだ明確な答えが出ていない[3]。

確かなのは、恐竜の絶滅後、その空いた生態的地位を埋めるように多様な進化を遂げたあと、水辺へまた押しやられたということである[5]。

形態

長い吻と扁平な長い尾を持つ。背面は角質化した丈夫な鱗で覆われており、眼と鼻孔のみが水面上に露出するような配置になっている。コビトカイマン、ニシアフリカコビトワニなどの小型種では、1.5メートルほどで成熟する。大型種では体重1トンに達する個体も存在するなど、現生爬虫類としては最重の一群を含む。

食性・天敵・生態

現生種は、主に魚類・甲殻類・貝類といった水棲生物や、水場に現れた爬虫類・哺乳類などを捕食する(上述のように絶滅種まで含めると、非常に多様性に富んだ分類群で、この食性に当てはまらない種も相当数ある)。

非常に高い咬合力(いわゆる“噛む力”)をもち、牛の大腿骨すら、いとも簡単に噛み砕いてしまう力がある。以下に咬合力の比較を示す。

- アメリカワニ - 最大で2,125 lbf (9.45 kN)[8]

- イリエワニ ‐3,700psi[9]。3,689 lbf (16.41 kN)[8]

- ナイルワニ ‐5,000psiで、BBC Science Focusでは現存する生物で一番噛む力が強いとしている[9]。

- 絶滅したデイノスクスは23,000 lbf (100 kN)と推定された[10]。

この強靭な顎で獲物を咥え、体ごと回転させるデスロールといわれる仕留め方がある。噛み千切った後は、咀嚼せずに丸のみにする。胃の中には食物をすり潰して消化の助けとする胃石がある[11]。この胃石は、「石を食べる」習性によって体に取り込まれ砂嚢の中に蓄えられる。この石は水中で浮力を調整する機能ももつ[12]。

ちなみに、絶滅した種の中には、雑食であったり、完全に草食だったワニもいる[13]。

消化できない骨などは、口からペリットとして吐き出される[14][15]。

また代謝率が低いため、長期間餌が無くても脂肪を代謝しながら長期間生きられる[16]。

大型のナイルワニやイリエワニは頂点捕食者であり、成体となれば殆ど天敵はいないが、小型のオーストラリアワニやメガネカイマンは他の大型肉食動物(ジャガーやニシキヘビ)に襲われることがある[17]。

陸上で日光浴をしているときは、体温調節のために口を大きく開けていることが多い。ヒトが捕まえる場合、後ろ側から近づき背中の上に跨いで口にロープを掛ければ、閉じる力は大きいが開く力はそれほどでもないので無力化することが出来る。

臓器

X線撮影検査によるアメリカアリゲーターの呼吸の様子。

- 循環器

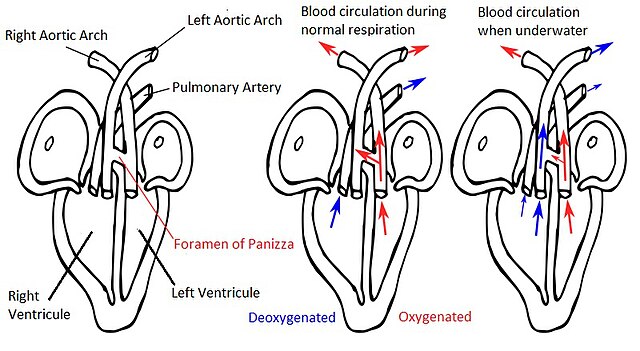

- 心臓は複雑な形状となっており、潜水時には肺動脈・肺静脈への弁が閉じられ全身への血管が開けられ、空気が吸える状態では肺動脈・肺静脈への弁が開けられ全身への血管が開けられる。また、右心室と左心室から出る動脈はパニッツァ孔と呼ばれるバイパスでつながれている[18]。

- 筋肉は空気を貯めておくミオグロビンがほとんどないため、体内の酸素はすべてヘモグロビンで賄うことになる。ワニのヘモグロビンは、水素イオンとともに炭酸水素イオンが結合する部分も持ち合わせており、動脈血二酸化炭素(PaCO2)が増えて炭酸水素イオンが増加すると、ヘモグロビンの酸素親和性が大幅に低下し、ヘモグロビンから多くの酸素が乖離してワニの全身へ供給できるようになっている[19][20]。また、水中では心拍数が低下する(潜水反射)。

身体能力

陸上では鈍重なイメージがあるが、短距離ならばヒトを凌ぐ18 km/h (11 mph)程度で走る事もできる[25]。その走り方はギャロップ走法で、これは現生だと哺乳類にしか見られないが、非常に効率的な走法である。これが可能なのは、ワニの脊椎が横方向だけでなく、縦方向にも非常に柔軟であることが関係しており、今は絶滅した陸棲主竜類(エリスロスクスなど)の運動能力を探る手がかりの一つである[26]。

水中での行動

水中移動を行うことが可能で、推進力として尾を左右に振り、水の抵抗となる手足を体に密着させて移動する[27]。水面近くで、目を水上に上げて周囲を見渡し、静かに移動する[28]。水中に潜れる時間は最長で1時間ほどである[28]。尾の力を利用して水面上に垂直に後ろ足を水面に出すまで飛び上がることもできる。

岸辺に近づく動物を待ち構えていることが多い。大型の動物を捕獲した時には獲物をデスロールと呼ばれる体の芯を中心とする回転運動を行いながら、拘束して水中に引きずり込み溺死させる[28][29]。

イリエワニは最速で29km/hで水中移動するが、そこまでの速度を出すのは珍しい[30]。アメリカワニは32 km/h (20 mph)で泳ぐことが可能である[11]。

感覚器

目の瞳孔は縦に細長い、輝板が備わっており、暗所でも目視が可能である。眼瞼(まぶた)も持つが、水中では瞬膜という薄い瞼が閉じて、目を保護すると同時に水中で物を見やすくする[31][32]。目が乾燥すると、涙が分泌され乾燥から保護する(俗にいう、ワニの涙である)。

目の後ろ側には、わかりにくいが耳がある[33]。筋肉で動かすことができるフラップ[要曖昧さ回避]状に発達した耳殻(耳介)があり、水中では耳殻を閉じて耳道に水が浸入しないようになっている[34]。可聴域は、100-6000hzであるが、水中では聴覚より頭蓋への振動で音を感知している[34]。聴覚による音源の特定能力があり、両耳の間の管によって両耳の音を感知するズレから音源を特定しているとされる[34]。また、内耳には優れた平衡感覚をつかさどる器官があるほか、磁場も感知している可能性が示唆されている[34]。

嗅覚は、鋤鼻器がほとんど失われており、鼻腔以外で匂いは感知できないが、100m先の死骸やフェロモンは敏感に察知できる[35]。

繁殖

繁殖期のオスはメスを誘うために大きな鳴き声を挙げ、幼体は危険を感じると独特の鳴き声でメスを呼ぶなど、個体間のコミュニケーションが発達しており、爬虫類の中で最も社会性があると言われている。メスは産卵のために巣を作り、卵が孵化するまで保護したり、孵化直後の幼体を保護したりする種類もある。こうした子育ての習性は、ワニ類が度重なる気候変動を生き延びた要因の一つになっている[36]。また、トカゲやヘビのような有鱗目の交尾に用いられる雄性生殖器が1対の半陰茎であるのに対し、ワニでは対を成さない1本の陰茎である。

様々な爬虫類で見られるように、ワニでも胚の発生時の環境温度によって性別が分化し、特定の温度帯以外では片方の性に偏ってしまうという性決定様式を持っている。そのため地球温暖化の影響で性別のバランスが崩れることが懸念されている。

例として、ミシシッピーワニは、33-34℃前後で孵化すると全て雄に、30℃や35℃付近ではほとんど雌となり、その決定は温度センサータンパク質TRPV4のイオンチャネルが関与する[37]。

知能

一般的に哺乳類や鳥類よりも愚鈍なイメージを持たれがちだが、実際には遥かに高い知能を備えている。例えば取り逃がしやすい鳥類を狙うために、巣材となりうる枝を、さながら疑似餌や囮のように使って誘い込む行動が報告されている[38]。

ワニの知能はそれなりに高いと考えられているが「集団で狩りを行うかどうか?」については、生態観察の解釈も含め、議論が続いている。ある研究では、待ち伏せ役・追い込み役に分かれてブタを狩猟したことが知られている。この事例にて追い込み役は、自らが獲物を仕留めるのではなく、意図的に待ち伏せポイントをへ追い込もうとしたと解釈できるという[39]。しかし双弓類全体での採餌行動を調べた研究では、あまり強く支持されないともされている[40]。

生息地

現生種は熱帯から亜熱帯にかけて23種が分布し、淡水域(河川・湖沼)および一部の海域(海岸を主とする海)に棲息する。水場からあまり離れることはないが、必要に迫られれば多くの種のワニが陸上を高速で移動できるギャロップ走法やバウンド走行を行う[25]。多くは今もなお三畳紀の頃の先祖を思わせる敏捷性を備えている[疑問点]。

イリエワニとアメリカワニは海を移動可能で、浸透圧を調整できる塩類腺を持つものの、長時間の海での活動に適しておらず海性ではない[41]。絶滅した種には、一生を海で過ごす海生ワニも存在した[42]。海生ワニとされるのは、イカノガビアル、マキモサウルス、ダコサウルスなど複数確認される。

また、絶滅しているが水中活動に適さない陸生ワニとしてメコスクスなどがおり、陸上で恐竜が繁栄するにつれて陸生ワニが水辺で活動するように活動範囲を移動させ、水中適応する進化を遂げたと考えられている[43]。

系統

要約

視点

伝統的なワニ目は原鰐亜目や中鰐亜目などの絶滅群と、現生種を含む正鰐亜目を含めていた[1][45]。一方でワニ目をクラウングループとして定義する見解もあり、この説に従えばワニ目は正鰐類の下位クレードとなる[46]。伝統的にワニ目の範囲とされたグループはワニ型目(ワニ形目)Crocodyliformesとして区別される[46][47]。

下位分類

[中]ナイルワニ(クロコダイル科)

[下]インドガビアル(ガビアル科)

現生のワニ目はアリゲーター科、クロコダイル科、ガビアル科の3科に分けられることが多い。このうちガビアル科は他の2科と比べて非常に特異な分類群とされ、古い形質を残しているとも、逆に特殊化が進んでいるとも言われてきた。しかし、形態形質の詳細な比較と再評価から、クロコダイルとガビアルが近縁であり、ガビアルはクロコダイル科に含まれるとする説もある。

以下の現生種の分類は、ガビアル科を除いてReptile Database (Uetz et al., 2023) に従う[48]。ガビアル科については中井 (2023)・福田 (2023) に従った。和名は中井 (2023)・福田 (2023) を参考とした[49][50]。

- アリゲーター亜科 Alligatorinae

- アリゲーター属 Alligator

- A. mississippiensis アメリカアリゲーター(ミシシッピワニ) American alligator

- A. sinensis ヨウスコウアリゲーター(ヨウスコウワニ) Chinese alligator

- アリゲーター属 Alligator

- カイマン亜科 Caimaninae

- カイマン属 Caiman

- C. crocodilus メガネカイマン Spectacled caiman

- C. latirostros クチビロカイマン Broad-snouted caiman

- C. yacare パラグアイカイマン Yacare caiman

- クロカイマン属 Melanosuchus

- コビトカイマン属(ムカシカイマン属) Paleosuchus

- P. palpebrosus コビトカイマン(キュビエムカシカイマン) Cuvier's dwarf caiman

- P. trigonuatus ブラジルカイマン(シュナイダームカシカイマン) Smooth-fronted caiman

- カイマン属 Caiman

- クロコダイル属(ワニ属) Crocodylus

- C. acutus アメリカワニ(アメリカクロコダイル) American crocodile

- C. halli ホールワニ(ミナミニューギニアワニ) Hall's New Guinea crocodile

- C. intermedius オリノコワニ Orinoco crocodile

- C. johnstoni ジョンストンワニ(オーストラリアワニ) Freshwater crocodile

- C. mindorensis フィリピンワニ(ミンドロワニ) Philippine crocodile

- C. moreletii モレレットワニ(グアテマラワニ) Morelet's crocodile

- C. niloticus ナイルワニ(アフリカワニ) Nile crocodile

- C. novaeguineae ニューギニアワニ New Guinea crocodile

- C. palustris ヌマワニ(インドワニ) Mugger crocodile

- C. porosus イリエワニ(ウミワニ) Saltwater crocodile

- C. rhombifer キューバワニ Cuban crocodile

- C. siamensis シャムワニ(タイワニ) Siamese crocodile

- C. suchus セベクワニ(ニシアフリカワニ) West African crocodile

- クチナガワニ属 Mecistops

- M. cataphractus アフリカクチナガワニ(ニシアフリカクチナガワニ) African slender-snouted crocodile

- M. leptorhynchus フクスクチナガワニ(チュウオウアフリカクチナガワニ) Central African slender-snouted crocodile

- コビトワニ属 Osteolaemus

- O. osborni コンゴコビトワニ Osborn’s dwarf crocodile

- O. tetraspis ニシアフリカコビトワニ(ニシアフリカコガタワニ) Dwarf crocodile

- クロコダイル科に含める説もあり[49]。インドガビアルをガビアル科とする場合でもマレーガビアルをクロコダイル科に分類することがあるが、分子系統解析に基づきいずれもガビアル科に含める説もある[49]。鼻面・口吻は非常に細長い[51]。

- インドガビアル属 Gavialis

- G. gangeticus インドガビアル(ガニジスワニ) Gharial

- マレーガビアル属 Tomistoma -

- T. schlegeli マレーガビアル(ガビアルモドキ) False gharial

人間との関わり

要約

視点

呼称

日本語名

中国との接触以降、古い中国語でイリエワニを指す語であった「鰐」という字・概念が日本に輸入された。『和名類聚抄』では「鰐」を「和邇」と訓じ、

と解説している。

「わに」という訓の語源は諸説ある。

和邇が鰐であることについては、丸山林平が1936年『国語教材説話文学の新研究』において『和邇伝説』と題した章を設け、和邇はサメであるとする説(以下「鮫説」)を否定し、和邇はワニである(以下「鰐説」)と断定している。同書の要約を示す。

和名抄にある和邇は爬虫類の鰐で、本居宣長も『古事記伝』において和名抄を引用し鰐説をとっている。中国の鰐に関する記述は正確で、奈良時代末からは西洋人[注 1]との接触により正確な鰐の知識を日本人も持っていたと考えられる。森鷗外・松村武雄も鰐説である。津田左右吉が和邇を海蛇としたのは極めて非科学的な態度であるが、トヨタマ姫のお産の話にある陸上で腹ばいになり、のたうつ動物が鮫のはずはない。鱶がワニと同語源とするのは、漢字に対する無知を物語るもので、鱶は干物か干魚のことである。記紀に和邇の別名としてサヒモチの神とあるが、サヒモチは歯が鋭いという意味で、鮫説の根拠にはならない。鮫説の根拠は、日本に鰐がいない、日本周辺にワニに音と意味で似た語がない、出雲で鮫をワニと呼ぶの3点である。かつて、日本に鰐がいた可能性はあるが、いなくても何の差し支えもなく、『因幡の白兎』は明らかに南方から伝播した話である。南方では、鰐を騙す動物は鼠鹿や猿と変化があるが、騙される動物は常に鰐である。日本に龍はいないが、タツという語と概念があるように、ワニは日本の固有語で、鰐口は鰐の口であって、鮫の口ではない。[55]出雲のワニザメは鰐のように強い鮫の意味で、後にワニと呼ぶようになったものである。山幸彦と海幸彦にある和邇も鰐で、南方のトーテムとしての鰐の反映である。したがって、人名の和邇もトーテムとしての鰐の影響を受けている。和邇はワニで断じてサメやワニザメではない。

折口信夫は1942年の『古代日本文学における南方要素』と題した講演において、ワニが日本にいないから和邇はサメだとするのは、短気な話で、日本人の非常に広い経験を軽蔑している旨述べている。

ワニが現れた奄美大島の風俗を描いた『南島雑話』では蛇龍という名前でワニを記している。

『訓蒙図彙』や『和漢三才図会』巻第五十一には鰐(わに)という名前でワニの絵が描かれている。

1770年(明和7年)、紀州藩の二分口役所からワニを見つけたら捕獲したら塩漬けにするようにというお触れが出された[56]。

1843年(天保14年)、歌川国芳が、朝比奈三郎義秀を描いた浮世絵では、ワニが描かれている。これは、吾妻鏡にて、朝比奈が鮫を捕らえたという伝承をもとにしているが、歌川は鰐として描いた。この鰐の絵は、森島中良の著した「紅毛雑話」のカイマンを元に描かれたと考えられている[57]。

日本語名以外

英語名 alligator(アリゲーター)は "el lagarto (de India)"「(インドの)とかげ」が訛ったもの。crocodile(クロコダイル)は元来「ナイルワニ」を意味した κροκοδιλος(krokodilos、クロコディロス 原義はギリシャ語で小石の蠕虫[58])から。gavial(ガビアル)は gharial(ガリアル)の誤植が定着したもので、成長したオス個体の吻端が瘤状に盛り上がる様子を「壺」に喩え、ヒンディー語 ghariyāl(ガリヤール)からの命名とされる。中国語では鼉(繁体字:ダ)が一般的で、これはヨウスコウアリゲーターを意味する。鰐で表記されるものは、古代中国南部に生息していたイリエワニなどを意味した。竜や蛟なども、特定の種を意味していたものと思われる。

神話・伝承

ワニの棲息する地方では、水泳中の人間が襲われることもあり、ワニは邪悪な動物、魔性の動物とされていることが多い。一方で、ワニを神聖視する例もまた多く見られ、世界中にワニの姿をした神がいる。古代エジプトでは、ワニは豊穣や、ナイル川そのものを象徴し、テーベではワニの頭部を持つセベク神の信仰が盛んであった。神殿ではワニが飼育され、神官が餌を与え、多数のワニのミイラが作られた。ローマ帝国のハドリアヌス帝の広大な別荘であるヴィッラ・アドリアーナ (ティヴォリ)の池のほとりにはワニの像がある。インドにもワニを神聖な生き物として飼う寺院がある。日本の、船の守護神である海神の金毘羅権現も、サンスクリット語でワニを意味するクンビーラに由来するという。中国の伝説上の動物、竜のイメージの原型は、絶滅したマチカネワニではないかという説[注 2]もある。また、パプアニューギニア、インドネシア、カメルーンなど世界各地に、ワニを自分の氏族のトーテム(祖霊)として祀る人々がいる。ブラジルのアマゾン川流域では、ワニのペニスは幸運を呼び込むものとして祀られている。

西洋では、ワニは涙を流して獲物を油断させるという伝承があり、「ワニの涙」(英:crocodile tears)は「偽り」を意味した。涙を流しながら獲物を食うという伝承もあり偽善の例えともされ、男を騙す女の空涙、顔面神経麻痺の後遺症で食事中に出る涙(ボーゴラッド症、ワニの涙症候群)などで使われる。

ワニがいないイギリスの文学の古典『ベーオウルフ』では冷たい沼から出てきて人々を襲う grendel という怪物を退治する話になっているのだが、想像で描かれている(日本の「獅子」がライオンと似ても似つかぬ怪獣になっているのと似ている)。シェイクスピアも困ったらしく、『アントニーとクレオパトラ』(2幕7場)で、ローマの三巨頭がガレー船の中で酒盛りをしていて、酔ったレピダスがアントニーに聞く。アントニーは「体形は、いわゆるワニ形で、それなりの幅があって、しかるべき厚みもある。いつも自分の器官を使って動く。適量の栄養になるエサを取り、やがてその力がつきると、巡りめぐって生死のサイクルに戻る」と説明する[注 3]。

アメリカ合衆国(特にニューヨーク)には、ペットとして飼われ捨てられたワニが下水道に住み着くという都市伝説「下水道のワニ」がある。

ヒトへの危害

→詳細は「ワニによる人への攻撃」および「アリゲーター・レスリング」を参照

年間1,000人を殺害してると推定され、最も人間を殺している生物のランキングにも登場している[59]。

利用

ワニ皮やワニ肉などのために養殖したり、観光のためのワニ農場が経営されているが、まれに事故が起きることもある[60]。

ワニの肉は淡白な味で、鶏肉のような食感をもつ。食用に飼育されたものは特に臭みはなく、高蛋白低カロリー食の健康食品として売り出されている。ワニの舌も食用に売られている[61]。

キューバではワニ料理レストランが観光客に供されている。オーストラリアでは日常用の食材として、スーパーマーケットにワニ肉が並べられている。日本では静岡県湖西市で食用のための養殖が行われ、浜松市にはワニ料理も供するレストランがあったが[62]、養殖業者は2015年に廃業している。愛知万博では、オーストラリア館などでワニ肉が振る舞われた[63]。なお、広島県の一部地域には郷土料理として「ワニ料理」が存在するが、この「ワニ」はサメの方言名で、爬虫類のワニではない。

東南アジアの各地では、食用、皮革用両方のためのワニ養殖施設が多く存在する。タイ王国ではアフリカ豚熱で価格が上昇した豚肉の代替品として需要が拡大している[64]。

ワニの革は丈夫さなどの理由から盾や甲冑に貼られるほか、鞄・ベルトなどに加工されるが、かつて主に皮革用として乱獲されており、棲息数は激減した。現在では野生個体は保護され、全種がワシントン条約にリストアップされている。各地で養殖が行われており、個体数が回復したケースもあるが、密猟と棲息地の開発のため、絶滅が危惧されている個体群や種も少なくない。

ワニは人間よりもはるかに強力な免疫機構を持ち、負傷しても血液中の抗体が殺菌することが知られているうえ、大きく負傷したり四肢を失った場合も重篤な感染症になることはないと言われている。その強力な免疫力[65][66]を応用し、ワニの血清をHIVの治療に役立てようとする動きもある[67]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.