トップQs

タイムライン

チャット

視点

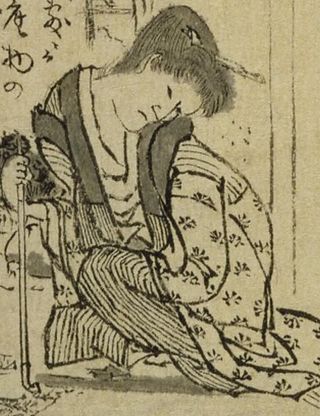

葛飾応為

江戸時代後期の浮世絵師 ウィキペディアから

Remove ads

葛飾 応為[注釈 1](かつしか おうい、生没年不詳)は、江戸時代後期の浮世絵師。葛飾北斎の三女。応為は号(画号)で、名は栄(えい)と言い、お栄(おえい、阿栄、應栄とも)、栄女(えいじょ)とも記された。

概要

北斎には2人の息子と3人の娘(一説に4人)がいた。三女だった応為は、3代目堤等琳の門人の南沢等明に嫁したが、針仕事をほとんどせず、父譲りの画才と性格から等明の描いた絵の稚拙さを笑ったため、離縁されてしまう[1]。出戻った応為は、北斎の制作助手も務めたとされている[2]。顎が出ていたため、北斎は「アゴ」と呼んでいたという[3]。80歳後半の北斎自筆の書簡でも応為を「腮の四角ナ女」と評し、自身の横顔と尖った顎の応為の似顔絵が添えられている[注釈 2]。なお、北斎の門人の露木為一による『北斎仮宅写生図』にも、北斎と応為の肖像が描かれている(「北斎仮宅之図」 紙本墨画 国立国会図書館所蔵)。

初作は文化7年(1810年)を下らない時期と推定される『狂歌国尽』の挿絵と見られる[要出典]。同じく北斎の娘と言われる画人の葛飾辰女は、手や髪の描き方が酷似し、応為の若い時の画号で、同一人物とする説が有力である[注釈 3]。

特に美人画に優れ、北斎の肉筆美人画の代作をしたともいわれている[4]。また、北斎の春画においても、彩色を担当したとされる。北斎は「美人画にかけては応為には敵わない。彼女は妙々と描き、よく画法に適っている」と語ったと伝えられている[5]。同時代人で北斎に私淑していた渓斎英泉も、自著『旡名翁随筆』(天保4年(1833年)刊)の「葛飾為一系図」で、「女子栄女、画を善す、父に従いて今専ら絵師をなす、名手なり」と評している。またこの記述から、天保初め頃には応為は出戻っており、北斎晩年の20年近く同居していたと推察できる。

晩年は仏門に帰依し、安政2年から3年(1855年 - 1856年)頃、加賀前田家に扶持されて[要出典]金沢にて67歳で没したとも、晩年北斎が招かれた小布施で亡くなったともされる[6]。一方で虚心は、『浮世絵師便覧』(明治26年)で、慶応年間まで生きていた可能性を示唆している。

Remove ads

人物

「応為」の画号は、北斎が娘を「オーイ」と呼んだので、それをそのまま号としたとも、逆に北斎を「オーイ、オーイ親父ドノ」と大津絵節から取って呼んだからという説[2]や、あるいは北斎の号の一つ「為一」にあやかり、「為一に応ずる」の意を込めて「応為」と号したとする説もある[要出典]。

応為の性格は、父の北斎に似る面が多く、やや慎みを欠いており、男のような気質で任侠風を好んだという。衣食の貧しさを苦にすることはなかった。絵の他にも、占いに凝ってみたり、茯苓を飲んで女仙人になることに憧れてみたり、小さな豆人形を作り売りだして小金を儲けるなどしたという[7]。北斎の弟子、露木為一の証言では、応為は北斎に似ていたが、北斎と違って煙草と酒を嗜んだという。ある日、北斎の描いていた絵の上に吸っていた煙管から煙草の火種を落としたことがあり[8]、これを大変後悔して一旦禁煙したもの、しばらくしてまた元に戻ってしまったという[9]。

また応為にも弟子がおり、たいてい商家や武家の娘で、いわば家庭教師として訪問して絵を教えていたようである[3]。露木が「先生に入門して長く画を書いているが、まだうまく描けない」と嘆いていると、応為が笑って「おやじなんて子供の時から80幾つになるまで毎日描いているけれど、この前なんか腕組みしたかと思うと、猫一匹すら描けねえと、涙ながして嘆いてるんだ。何事も自分が及ばないといやになる時が上達する時なんだ」と言い、そばで聞いていた北斎も「まったくその通り、まったくその通り」と賛同したという[10]。

斎藤月岑の日記によれば、お栄は料理の支度をしたことがなく、また食事が終わると食器を片付けることなく放ったらかしにしている。この親子(北斎とお栄)は生魚をもらうと調理が面倒なため他者にあげてしまう、という。

Remove ads

作品

要約

視点

現存する作品は十数点と非常に少ない。誇張した明暗法と細密描写に優れた肉筆画が残る。木版画で応為作と認められているのは、弘化4年(1847年)刊行の絵本『絵入日用女重宝句』(高井蘭山作)と嘉永元年(1848年)刊行の『煎茶手引の種』(山本山主人作)所収の図のみである。70歳近くまで生きたとされる彼女の作品数が少なすぎることから、「北斎作」とされる作品の中には実際は応為の作もしくは北斎との共作が相当数あると考えられている。特に北斎80歳以降の落款をもつ肉筆画には、彩色が若々しく、精緻に過ぎる作品がしばしば見られ、こうした作品を応為の代筆とする意見もある[11]。また、北斎筆とされる春画「絵本ついの雛形」を、応為の筆とする説もある[注釈 4]。

作品一覧

Remove ads

応為が登場する作品

※主要登場人物作品のみ

- 戯曲

- 小説

- 山本昌代『応為坦坦録』河出書房新社、1984年 のち文庫

- ねじめ正一『シーボルトの眼』(2004年5月、集英社)

- キャサリン・ゴヴィエ(Katherine Govier)『北斎と応為』(The Ghost Brush)2014年

- 朝井まかて『眩(くらら)』(2016年3月、新潮社)

- 高井忍『浮世絵師の遊戯 新説東洲斎写楽』(2016年11月、文芸社)

- 高井忍『近江屋 一八六七年 百五十年の真相』(2017年11月、文芸社)

- 漫画

- 上村一夫『狂人関係』青林堂、1977年

- 杉浦日向子『百日紅(さるすべり)』1983年

- いくざわのぶこ『北斎の娘お栄』(「ロマンコミックス 人物日本の女性史」)1986年

- トミイ大塚『お栄と鉄蔵 応為・北斎大江戸草子』2011年

- 松阪『北斎のむすめ。』(まんがタイムオリジナル、2015年2月号 - 2018年6月号、芳文社/まんがタイムコミックス全3巻)

- 大柿ロクロウ『シノビノ4』(週刊少年サンデー、2018年、小学館)

- 末太シノ『女北斎大罪記』(ヤングマガジン、2024年7月 - 、講談社)

- 映画

- 『北斎漫画』(1981年、新藤兼人監督)戯曲『北齋漫畫』が原作。演:田中裕子

- 『HOKUSAI』(2020年、橋本一監督、配給S.D.P)演:河原れん

- 『八犬伝』(2024年、曽利文彦監督)演:永瀬未留[14]

- 『おーい、応為』(2025年(公開予定)、大森立嗣監督)。演:長澤まさみ

- テレビドラマ

- 『必殺からくり人・富嶽百景殺し旅』(1978年、朝日放送) 演:吉田日出子

- 『おんな北斎〜天才浮世絵師は、二人いた!』(2010年、読売テレビ) 演:吉田羊

- 『眩〜北斎の娘〜』(2017年、NHK総合)小説『眩(くらら)』が原作、演:宮﨑あおい[15]

- 『広重ぶるう』(2024年、NHK BSプレミアム4K)演:中島ひろ子

- アニメ映画

- 『百日紅 ~Miss HOKUSAI~』漫画『百日紅(さるすべり)』が原作。声:杏

- 落語

- 新作落語『北斎の娘』作・口演:林家あんこ

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads