地球温暖化

地球の気候系の平均気温が長期的に上昇すること ウィキペディアから

地球温暖化(ちきゅうおんだんか、英語: global warming)とは、地球の気候系の平均気温が長期的に上昇することである。

温暖化は気候変動を起こす主な要因の一つであり、自然のサイクルの自然変動と[5][6]、人為起源によるものがある。20世紀半ば以降の温暖化は人為起源の二酸化炭素などの温室効果ガス (GHG) が主な原因であり、過去の現象より急激に起こっているため問題となっている[7]。2021年8月には、国際連合の気候変動に関する政府間パネル (IPCC) で温暖化の原因が人間の活動によるものと断定された[8][9]。 本来、地球温暖化は気温や海水温が上昇する現象を指すのに対し、気候変動は温度と雨の降り方なども含めた長期的な気候の変化をさす本来は別の意味であるが[10]、IPCCや気候変動枠組条約など海外では地球温暖化を気候変動(英語: climate change)と呼ぶ事が多い[11][12]、一方日本では気候変動を含め地球温暖化という言葉で定着している[13]。

概要

要約

視点

地球温暖化は気候変動の主要な側面であり、気温の直接測定や、温暖化の様々な影響の測定によって実証されている[14]。地球温暖化と気候変動はしばしばどちらでも同じ意味と解釈されがちだが、より正確に言うと地球温暖化とは、主に人為的な地球表面温度の上昇とその継続が予測されることであり[15]、気候変動とは、地球温暖化とその影響(降水量の変化など)の両方を含むものである[16]。地球温暖化は有史以前からあった[17]が、20世紀半ば以降の変化はかつてないほどの速度と規模で推移している[18]。

2021年のIPCC第6次評価報告書では、気候変動が人間によって引き起こされていることは「疑う余地がなく明確である(unequivocal)」と述べられている[19]。

また、IPCC第6次評価報告書によると、人為的な温室効果ガス(GHG)排出量は、2010年以降、全ての主要な部門では世界的に増加している。排出量のうち、都市域に原因特定しうる割合が増加している。GDPのエネルギー原単位とエネルギーの炭素原単位の改善による化石燃料と工業プロセスからのCO2排出量の削減は、産業、エネルギー供給、運輸、農業、及び建物における世界全体の活動レベルの上昇による排出量の増加を下回っている[20]。

人間による影響が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高く、20世紀半ば以降の「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」[21]。人間の影響で最も大きいのは、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などの温室効果ガスの排出である。化石燃料の燃焼がこれらのガスの主な発生源であり、農業からの排出や森林破壊も重要な役割を果たしている[22]。これらの知見は、主要な先進国の国立科学アカデミーで認められており、国内外の科学機関からも異論のないものである[23][24]。

また、大気汚染物質には温室効果を持つものがあり、主に大気中寿命が短い物質のSLCPs(Short-Lived Climate Pollutants、短寿命気候汚染物質)が中心であり、ブラックカーボン(BC、すす、黒色炭素エアロゾル)、対流圏オゾン、メタン、一部の代替フロン類などがある[25]。一方で有機炭素(OC、Organic Carbon、すす)や、無機塩エアロゾルの硫酸塩エアロゾルなどの大気汚染物質には太陽光を遮り、寒冷化を促進させる効果がある[26]。

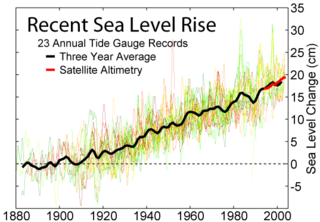

地球温暖化の影響としては、海抜が低い陸地の浸水や海没などを発生させる海面上昇、降水量の局地的な変化、熱波や大規模な自然災害などの異常気象の頻発、砂漠化の進行などが挙げられる[27]。北極圏では地表温度の上昇が最も大きく、これが氷河、永久凍土、海氷の融解に寄与している。また、氷河の融解が促進されると、海の水位が上昇し[21][28]、低い場所にあるキリバスやツバルといった小さな島国は沈んでしまう。ただし、現在ツバルで起きている浸水被害と地球温暖化の因果関係の立証は困難である[29][28]。全体的に気温の上昇は雨や雪をもたらすが、一部の地域では干ばつや山火事が増加している(気候変動)[30]。気候変動は作物の収穫量を減少させ、食糧安全保障に悪影響を及ぼす恐れがあり、海面上昇は沿岸のインフラに洪水をもたらし、多くの沿岸都市の放棄を余儀なくされる可能性がある[31]。海水面上昇による水没の危険は海岸地域から徐々に進行し、温暖化を放置した場合、数百年以上かけて東京湾、伊勢湾、大阪湾の海抜ゼロメートル地帯にまで及ぶ[32]。環境への影響には、生態系の変化に伴う多くの種の絶滅や移転が含まれており、最も直接的にはサンゴ礁、山地、北極圏での影響である[33]。積雪量の減少、水蒸気の増加、永久凍土の融解などの影響の中には、地球温暖化の速度をさらに高めるフィードバック効果を引き起こすものもある[34]。

二酸化炭素濃度の上昇による海洋酸性化は、温度によるものではないにもかかわらず、これらの影響と同様に分類されている。 地球温暖化に対処するための緩和努力には、低炭素エネルギー技術の開発と展開、化石燃料の排出量を削減する政策、森林再生、森林保全、さらには潜在的な気候工学技術の開発が含まれる。また、社会や政府は、海岸線の保護の改善、より良い災害管理、より耐性のある作物の開発など、現在および将来の地球温暖化の影響に適応するための取り組みも行っている。

この状況下で日本は、地球温暖化対策計画という2030年度において、温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目指すことと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明した。また、2050年までのカーボンニュートラルの実現を法律に明記することで、政策の継続性・予見性を高め、脱炭素に向けた取組・投資やイノベーションを加速させるとともに、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図る「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

各国は、1994年に発効しほぼ全世界が加盟している国連気候変動枠組条約 (UNFCCC) の傘下で、気候変動対策に協力している。この条約の最終目標は、「気候システムへの危険な人為的干渉を防ぐ」ことである[35]。UNFCCCの締約国は、排出量の大幅な削減が必要[36]であり、2016年のパリ協定では地球温暖化を2℃ (3.6 °F) 以下に抑えることに合意[37]しているが、地球の平均地表温度はすでにこの閾値の約半分まで上昇している[38]。現在の政策や公約では、今世紀末までの地球温暖化は、気候が排出に対してどれだけ敏感かにもよるが、2℃強から4℃に達すると予想されている[39]。IPCCは、不可逆的な影響を回避するためには、地球温暖化を産業革命以前のレベルと比較して1.5℃以下に抑える必要があると強調している[40]。現在のGHG排出量が年間42ギガトン (Gt) であるとすると、1.5℃以下に維持するためのカーボン・バジェット(炭素収支)は2028年までに枯渇することになる[41]。

用語

1980年代以前は、温室効果ガスの増加による温暖化効果が、大気汚染に含まれる空気中の微粒子による冷却効果よりも強いかどうかが不明であったため、科学者たちは、気候に対する人為的な影響を指すために、不注意による気候変動という用語を使用していた[42]。

1980年代には、地球温暖化と気候変動という用語がより一般的になった。この2つの用語は互換的に使われることもあるが[42]、科学的には、地球温暖化は地表の温暖化の増加のみを指し、気候変動は地球の気候システムの変化の総体を表す[42]。地球温暖化(Global Warming)は1975年には使われていたが[43]、NASAの気候科学者であるジェームズ・ハンセンが1988年の米国上院での証言で使用した後、より一般的な用語となった[44]。

様々な科学者、政治家、メディアは現在、気候変動について話すために気候危機や気候緊急事態という言葉を使い、異常気象による気候変動の代わりに地球温暖化という言葉を使う[45]。

現在の状況

要約

視点

地球表面の大気や海洋の平均温度は「地球の平均気温」または「地上平均気温」と呼ばれ、地球全体の気候の変化を表す指標として用いられており、19世紀から始まった科学的な気温の観測をもとに統計が取られている。地球の平均気温は1906年から2005年の100年間で0.74℃(誤差は±0.18°C)上昇しており、長期的に上昇傾向にある事は「疑う余地が無い」と評価されている[47][48]。上昇のペースは20世紀後半以降、加速する傾向が観測されている[47]。これに起因すると見られる、海水面(海面水位)の上昇や気象の変化が観測され、生態系や人類の活動への悪影響が懸念されている[47]。

この地球温暖化は自然由来の要因と人為的な要因に分けられる[注釈 1]。20世紀後半の温暖化に関しては、人間の産業活動等に伴って排出された人為的な温室効果ガスが主因とみられ、2007年2月に国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が発行した第4次評価報告書(AR4)によって膨大な量の学術的(科学的)知見が集約された結果、人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は9割を超えると評価されている[注釈 2]。このAR4の主要な結論は変わっておらず、より多くのデータを加えた第5次評価報告書の作成が進められている[49]。

AR4によれば、2100年には平均気温が最良推定値で1.8–4°C(最大推計6.4°C)上昇すると予測される[注釈 3]。地球温暖化の影響要因としては、「人為的な温室効果ガスの放出、なかでも二酸化炭素やメタンの影響が大きい」とされる[注釈 4]。その一方で太陽放射等の自然要因による変化の寄与量は人為的な要因の数%程度でしかなく、自然要因だけでは現在の気温の上昇は説明できないことが指摘されている[注釈 4]。一度環境中に増えた二酸化炭素などの長寿命な温室効果ガスは、能動的に固定しない限り、約100年間(5年–200年[50])にわたって地球全体の気候や海水に影響を及ぼし続けるため、今後20–30年以内の対策が温暖化による悪影響の大小を大きく左右することになる[注釈 5]。

理解度が比較的低い要因や専門家の間でも意見が分かれる部分もあり、こうした不確実性を批判する意見も一部に存在する。ただし、AR4においてはそのような不確実性も考慮した上で結論を出しており、信頼性に関する情報として意見の一致度等も記載されている[注釈 6]。

地球温暖化は、気温や水温を変化させ、海面上昇、降水量(あるいは降雪量)の変化やそのパターン変化を引き起こすと考えられている[注釈 7]。洪水や旱魃、酷暑やハリケーンなどの激しい異常気象を増加・増強させる可能性や、生物種の大規模な絶滅を引き起こす可能性も指摘されている[注釈 7]。大局的には地球全体の気候や生態系に大きく影響すると予測されている[注釈 7]。ただし、個々の特定の現象を温暖化と直接結びつけるのは現在のところ非常に難しい。

こうした自然環境の変化は人間の社会にも大きな影響を及ぼすと考えられている。真水資源の枯渇、農業・漁業などへの影響、生物相の変化による影響などが懸念されている[注釈 7]。2–3°Cを超える平均気温の上昇が起きると、全ての地域で利益が減少またはコストが増大する可能性がかなり高いと予測されている[注釈 8]。温暖化を放置した場合、今世紀末に5–6°Cの温暖化が発生し、「世界のGDPの約20%に相当する損失を被るリスクがある」とされる(スターン報告)。

既に温暖化の影響と見られる変化が、世界各地で観測され始めている[注釈 9]。

このように地球温暖化のリスクが巨大であることが示される一方、その抑制(緩和)に必要な技術や費用の予測も行われている。スターン報告やAR4 WG III、IEA等[51]の報告によれば、人類は有効な緩和策を有しており、温室効果ガスの排出量を現状よりも大幅に削減することは経済的に可能であり、経済学的にみても強固な緩和策を実施することが妥当であるとされる。

同時に、今後10–30年間程度の間の緩和努力が決定的に大きな影響力を持つと予測されており[注釈 10][51]、緊急かつ現状よりも大規模な対策の必要性が指摘されている[51]。

このような予測に基づき、地球温暖化の対策として様々な対策(緩和策)が進められているが、現在のところ、その効果は温暖化を抑制するには全く足りず、現在も温室効果ガスの排出量は増え続けている[51]。これらの対策に要するコスト等から、このような緩和策に後ろ向きの国や勢力も少なくない。

対策としては京都議定書が現時点で最も大規模な削減義務を伴った枠組みとなっている。現行の議定書は、議定書目標達成に成功した国々もある一方、離脱・失敗した国々もあるなど、削減義務達成の状況は国により大きく異なり、議定書の内容に関する議論も多い。しかし温暖化が危険であり、対策が必要であることは、既におおむね国際的な合意(コンセンサス)となっている[52]。対策費用増加を含めた今後の被害を抑制するため、現状よりもさらに強固な緩和策が必要であると指摘されている[51]。

歴史的経過

→「地球温暖化に関する動きの歴史」を参照

地球の気候に関しては、1970年代には「地球寒冷化」の可能性が取りざたされたこともあった。しかしこの寒冷化説は根拠に乏しく[53]、科学的に調べていく過程で、実は地球が温暖化していることが明らかとなっていった。

一般の間でも寒冷化説が広まっていたが、1988年にアメリカ上院の公聴会におけるJ.ハンセンの「最近の異常気象、とりわけ暑い気象が地球温暖化と関係していることは99%の確率で正しい」という発言が、「地球温暖化による猛暑説」と報道され、これを契機として地球温暖化説が一般にも広まり始めた。国際政治の場においても、1992年6月の環境と開発に関する国際連合会議(地球サミット)にて気候変動枠組条約が採択され、定期的な会合(気候変動枠組条約締約国会議、COP)の開催が規定された。

研究が進むにつれ、地球は温暖化しつつあり、人類の排出した温室効果ガスがそれに重要な役割を果たしているということは、議論や研究が進む中で科学的な合意(コンセンサス)となっていった。このコンセンサスは2001年のIPCC第3次評価報告書(TAR)、2006年のスターン報告、2007年のIPCC第4次評価報告書(AR4)などによって集約された。

温暖化の主因と見られる[注釈 11]人為的な温室効果ガスの排出量を削減するため、京都議定書が1997年に議決され2005年に発効し、議定書の目標達成を目処に削減が行われてきた。欧州では順調に削減が進み、目標達成の目処が立っている。

しかし主要排出国の米国が参加しておらず、また先進国のカナダが目標達成をあきらめたり、福島第一原子力発電所事故後に石炭ガス火力発電比率を高めた日本が削減義務達成に失敗しそうな情勢になっている。

二酸化炭素排出量の多い中国やインドなど途上国の排出量を抑制する道程も定まっていない。その一方で、温暖化の被害を最小にするには、京都議定書より一桁多い温室効果ガスの排出量削減率が必要とされる。2007年のハイリゲンダムサミットにおいては「温室効果ガスを2050年までに半減する」という目標が掲げられた。

しかし具体的な各国の削減方法や負担割合については調整がつかず、2007年12月の温暖化防止バリ会議(COP13)においても、さらには最近の2019年マドリードでのCOP25においても各国の数値目標を定めるには至らなかった。

近年の気温変化

要約

視点

→「過去の気温変化」を参照

現在、地球表面の大気や海洋の平均温度は、1896年から1900年の頃(5年平均値)に比べ、0.75°C(±0.18°C)暖かくなっており、1979年以降の観測では下部対流圏温度で10年につき0.12から0.22°Cの割合で上昇し続けている。

1850年以前、過去1000年から2000年前の間、地表の気温は中世の温暖期や小氷期のような変動を繰り返しながら比較的安定した状態が続いていた。しかしボーリングに得られた過去の各種堆積物や、樹木の年輪、氷床、貝殻などの自然界のプロキシを用いて復元された過去1300年間の気温変化より、近年の温暖化が過去1300年間に例のない上昇を示していることが明らかとなった(AR4)[注釈 12]。

気温の測定手段としては、過去の気温については上記のように自然界のプロキシを用いて復元される一方、計測機器を使用した地球規模での気温の直接観測が1860年頃から始まっている。特に最近の過去50年は最も詳細なデータが得られており、1979年からは対流圏温度の衛星による観測が始まっている。AR4の「世界平均気温」については、都市のヒートアイランド現象の影響が最小限となるよう観測地点を選び、地表平均気温の値を算出している。

測定精度に関してはなお一部で議論もある[注釈 13]が、そのような誤差要因を考慮しても近年の温暖化は異常であり、気候システムの温度上昇は疑いようがないと評価されている[注釈 14]。

2019年2月6日、世界気象機関(WMO)は、2015年から4年間の世界の気温が観測史上最高だったことを確認した。また、2018年の世界の平均気温が産業革命前比で1度上昇し、過去4番目に高かったと発表した。2015年から4年連続で異例の高温が続き、上昇傾向が続き地球温暖化が進行している証拠だとしている。

WMOによると、2016年の平均気温の上昇幅は1.2度で観測史上最高を記録した。WMOのペッテリ・ターラス(Petteri Taalas)事務局長は、単年の記録の上位20位が過去22年間に集中しており、「長期的な気温の傾向は単年の順位よりもはるかに重要であり、長期傾向は上昇を示している」とした上で、「過去4年間の気温上昇は陸上と海面の双方で異常な水準にある」と述べた。ハリケーンや干ばつ、洪水といった異常気象の要因にもなったと指摘している[55][56]。

2025年現在地球温暖化はすでに暴走しつつあり対策はもはや一刻の猶予もならない。日本では2023・2024年、国内年平均気温の1898年以来観測史上最高記録が2年連続で更新され[57]かつての平年気温との差は1.48℃に達し[58]、わずか2年でパリ協定1.5℃遵守([59]など)が殆ど絶望的な状況に陥った。 2024年の一連の研究によると、いったんこの目標1.5℃を越えたら温暖化は実質上不可逆的に進行し、あらゆる自然環境や生物が永久に失われ(例えば[60])、たとえその後に気温を下げることができたとしても、地球はもはや元の状態には戻らない。[61][62][63] これら発表のわずか4か月後2025年2月6日、欧州連合(EU)の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」は2025年1月の世界平均気温は13.23℃で、1月としては1940年からの観測史上最高だったと発表した。産業革命前と同程度とされる1850~1900年の1月の平均より1.75℃高くパリ協定目標をすでに突破し、温暖化がすでに始まった1991~2020年の1月の平均さえよりも0.79℃も高い[64]。科学者たちは「海洋を冷却するラニーニャ現象があったにもかかわらずこの状況に地球が陥ったことは温暖化がすでに危険なレベルに達したことをはっきり示しており、バレンシア洪水やロサンゼルス山火事を踏まえると、危険な気候崩壊が全地球スケールで到来したことに疑いの余地はない。」と述べた[65]。

原因

要約

視点

→「地球温暖化の原因」を参照

地球温暖化は、人間の産業活動に伴って排出された温室効果ガスが主因となって引き起こされているとする説が主流である。『気候変動に関する政府間パネル』(IPCC)によって発行されたIPCC第4次評価報告書によって、人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は「90%を超える」とされる。

IPCC第4次評価報告書(AR4)は現在世界で最も多くの学術的知見を集約しかつ世界的に認められた報告書であり、原因に関する議論が行われる場合も、これが主軸となっている。

原因の解析には地球規模で長大な時間軸に及ぶシミュレーションが必要であり、膨大な計算量が必要である。計算に当たっては、直接観測の結果に加え、過去数万年の気候の推定結果なども考慮して、様々な気候モデルを用いて解析が行われる。解析の結果、地球温暖化の影響要因としては、環境中での寿命が長い二酸化炭素・メタンなどの温室効果ガスの影響量が最も重要であるとされる。この他、エアロゾル、土地利用の変化など様々な要因が影響するとされる。こうした解析においては、科学的理解度が低い部分や不確実性が残る部分もあり、それが批判や懐疑論の対象になる場合もある[注釈 15]。

実際のところ、数億年前まで遡って考えると、二酸化炭素濃度は現在より圧倒的に高い。しかしこのような不確実性を考慮しても、温暖化のリスクが大きいことが指摘されている。

人為的な温室効果ガス(GHG)源として、主要なものの一つとして食料システムが指摘されている。GHGの総排出量の約21~37%が食料システムに起因していると推定される。この推定値には、農場内での農作物や家畜の活動からの排出量が9~14%、森林破壊や泥炭地の劣化を含む土地利用や土地利用の変化から排出量が5~14%、サプライチェーン活動によるものが5~10%となっている[66]。これらの食料システムのうち、畜産に関する排出量はCO2換算で7.1 Gtで総排出量の14.5%に相当するとされる[67]。またメタンはCO2の28倍[68]の温室効果と言われるが、人為的メタン排出量のうち、44%が畜産由来のものとなっている[69]。

また、食料ロスと廃棄物からの排出量も多く、GHG総量の8〜10%とされ、生産される食料の25〜30%が廃棄されているとされる[66]。

IPCCによる評価結果

→「IPCC第4次評価報告書」を参照

IPCC第一作業部会(WG I)による報告書 "The Physical Science Basis"(自然科学的根拠、AR4 WG I)が発行された。

この報告書は気候システムおよび気候変化について評価を行っている。多くの観測事実とシミュレーション結果に基づき、人間による化石燃料の使用が地球温暖化の主因と考えられており、自然要因だけでは説明がつかないことを指摘している。

- 二酸化炭素の増加は、主に人間による化石燃料の使用が原因であると指摘している。

- 二酸化炭素は、人為起源の温室効果ガスの中で、最も影響が大きい。この他、メタン、一酸化二窒素、ハロカーボン類なども影響したと考えられている。

- 1750年以降の人間による活動が、地球温暖化の効果(正の放射強制力)をもたらしている。

- 20世紀半ばから見られている平均気温の上昇は、人為的な温室効果ガスの増加によるものである可能性がかなり高いと言われている。

それぞれの原因が気候に与える影響に関しては、科学的な理解水準が異なる。温室効果ガスに対する科学的理解度は比較的高いが、雲や太陽放射変化などの気候因子は理解水準がまだ比較的低い。専門家の間で意見が分かれる事柄もあり、報告書にも「意見の一致度」として評価結果が記載されている。

IPCC第6次評価報告書を参照

IPCC第6次評価報告書(IPCCだいろくじひょうかほうこくしょ、英: IPCC Sixth Assessment Report、略称: AR6)は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2021年から2023年にかけて公表した気候変動に関する評価報告書である。第6次評価報告書は、自然科学的根拠(WG1)、影響・適応・脆弱性(WG2)、気候変動の緩和(WG3)に関する3つの作業部会による報告書と、それらの知見を統合した統合報告書から構成される。また、特別報告書として、1.5℃特別報告書、土地関係特別報告書、海洋・雪氷圏特別報告書、温室効果ガスインベントリに関する2019年方法論報告書がある。

第1作業部会(WG1)- 自然科学的根拠

第1作業部会(WG1)は、「気候変動 - 自然科学的根拠」をテーマとして扱う。この報告書は、2021年8月9日に公表された。この報告書では、以下のような主な知見が示された。

- 人為的な温室効果ガス排出が地球温暖化の主要な原因であることは、今や「不可逆的な証拠」である。

- 2019年の地球の平均表面気温は、1850-1900年の平均に比べて約1.1℃高く、過去100万年間で最も高い水準に達している。

- 2010年代の大気中の二酸化炭素濃度は、少なくとも200万年間で最も高く、メタン濃度は少なくとも80万年間で最も高い。

- 今世紀末までに1.5℃の温暖化を限定するためには、2020年から2050年までに人為的な二酸化炭素排出を実質ゼロにする必要がある。

- 1.5℃の温暖化を超えると、極端な気象現象や海面上昇などの影響が顕著に増加する。

- 今後数十年間は、どのような排出シナリオでも温暖化が続くことがほぼ確実である。ただし、排出削減の速度や規模によって、温暖化の程度や影響は大きく異なる。

第2作業部会(WG2)- 影響・適応・脆弱性

第2作業部会(WG2)は、「気候変動 - 影響・適応・脆弱性」をテーマとして扱う。この報告書は、2022年2月28日に公表された。この報告書では、以下のような主な知見が示された。

- 気候変動はすでに自然と人間のシステムに広範な影響を及ぼしており、その多くは観測されている。

- 1.5℃の温暖化では、AR5に比べてより高い確信度で影響の増加が予測される。2℃の温暖化では、さらに大きな影響が予測される。

- 気候変動の影響は地域や分野によって異なり、不平等や不公平を悪化させる可能性がある。特に貧困や脆弱性の高い人々や地域は、気候変動によるリスクにさらされやすい。

- 気候変動への適応は、影響を軽減し、持続可能な開発や気候変動の緩和に貢献することができる。しかし、適応の限界も存在し、一部の影響は避けられない。

- 気候変動への対応には、科学的知識だけでなく、文化的・社会的・制度的・政治的・経済的な要因も重要である。気候変動への対応は、多様な主体やスケールでの協力やイノベーションを必要とする。

第3作業部会(WG3)- 気候変動の緩和

第3作業部会(WG3)は、「気候変動 - 気候変動の緩和」をテーマとして扱う。この報告書は、2022年4月4日に公表された。この報告書では、以下のような主な知見が示された。

- 気候変動の緩和は、気候変動によるリスクを低減し、持続可能な開発や気候変動への適応に貢献することができる。

- 気候変動の緩和には、温室効果ガス排出源や吸収源の管理、エネルギー・産業・交通・建築・土地利用などのシステム変革、技術的・社会的・制度的・行動的イノベーションなどが必要である。

- 今世紀末までに1.5℃の温暖化を限定するためには、2050年までに世界全体で二酸化炭素排出を実質ゼロにすることが必要である。そのためには、2030年までに世界全体で二酸化炭素排出を2010年比で45%削減することが必要である。

- 1.5℃や2℃の温暖化限定シナリオでは、再生可能エネルギーが2050年までにエネルギー供給の約70~85%を占めることが予測される。また、エネルギー効率や電気化などの措置も重要である。

- 気候変動の緩和には、多様な主体やスケールでの協力や責任分担が必要である。また、気候変動への対応は、社会的・経済的・環境的なコストや便益、公正性や包摂性などを考慮する必要がある。

影響要因としくみ

→「地球温暖化の原因 § 影響要因としくみ」を参照

気候システムは、自然の内部的プロセスと外部からの強制力への応答との両方によって変化する。外部強制力には人為的要因と非人為的(自然)要因がある。その外部強制力には、下記のようなものがある。

要因ごとに地球温暖化への影響力は異なり、放射強制力で表される。放射強制力が増加すると、地球に入る太陽放射エネルギーと地球から出る地球放射エネルギーとのバランスが崩れ、バランスが取れるようになるまで気温が上昇し、地球温暖化が進むと考えられている。二酸化炭素やメタンは環境中での寿命が長く影響力も大きいとされる一方、水蒸気のように相反する効果を併せ持つものもある。オゾンは対流圏と成層圏で働きが異なると考えられている。

影響

要約

視点

→「地球温暖化の影響」を参照

地球温暖化の影響に関しては、多くの事柄がまだ評価途上である。しかしその中でもAR4、およびイギリスで発行されたスターン報告[70]が大きな影響力を持つ報告書となっている。

地球温暖化による影響は広範囲に及び、「地球上のあらゆる場所において発展を妨げる」(AR4)と予想されている。その影響の一部は既に表れ始めており、IPCCなどによるこれまでの予測を上回るペースでの氷雪の減少などが観測されている。AR4 WG IIによれば、地球温暖化は、気温や水温を変化させ、海水面上昇、降水量の変化やそのパターン変化を引き起こすとされる。洪水や旱魃、猛暑やハリケーンなどの激しい異常気象を増加・増強させ、生物種の大規模な絶滅を引き起こす可能性などが指摘されている。

大局的には地球温暖化は地球全体の気候や生態系に大きく影響すると予測されている。個々の特定の現象を温暖化と直接結びつけるのは現在のところ難しいが、統計的には既に熱波や大雨等の極端な気象現象の増加が観測されており、今後さらに増えると見られている[71][72]。

こうした自然環境の変化は人間の社会にも大きな影響を及ぼす。真水資源の枯渇、農業・漁業などへの影響を通じた食料問題の深刻化、生物相の変化による影響などが懸念されており、その影響量の見積もりが進められている。AR4では「2–3°Cを超える平均気温の上昇により、全ての地域で利益が減少またはコストが増大する可能性がかなり高い」と報告されている。スターン報告では、5–6°Cの温暖化が発生した場合、「世界がGDPの約20%に相当する損失を被るリスクがある」と予測し、温室効果ガスの排出量を抑えるコストの方が遙かに小さくなることを指摘している。

日本では国立環境研究所などによる影響予測[73]が進められており、豪雨や猛暑の増加、農業用水の不足、植生の変化、干潟や砂浜の消滅、地下水位や海面上昇などによる被害の増大の予測が報告されている。

農業では米がとれなくなり、漁獲量ではアワビやサザエ、ベニザケが減少するなどの甚大な被害が予想される。寒害の減少、北日本における米の生産向上など一部では利益も予想されるが、被害が大幅に上回ると見られる[注釈 16]。

気温への影響

→「地球温暖化の影響 § 気温への影響」を参照

人為的な温室効果ガスの排出傾向に応じて、さらに気温が上昇し、下記のような現象が進行することが懸念されている。

- 1990年から2100年までの間に平均気温が1.1–6.4°C上昇。これは過去1万年の気温の再現結果に照らしても異常。

- 北極域の平均気温は過去100年間で世界平均の上昇率のほとんど2倍の速さで上昇した。北極の年平均海氷面積は、10年当たり2.1%–3.3%(平均2.7%)縮小している。

- 陸域における最高・最低気温の上昇、気温の日較差の縮小。

- 温暖化が環境中からの二酸化炭素やメタンなどの放出を促進し、さらに温暖化が加速する(正のフィードバック効果)。

- サンゴ礁の白化(サンゴ礁の劣化)による、砂礫の供給能力の低下。サンゴ礁によってできている島の水没。

- 農作物収量の変化や熱中症の増加などの人間システムへの影響。

- 自然植生や野生生物の分布の変化などの自然システムへの影響。

気象現象への影響

→「地球温暖化の影響 § 気象現象への影響」を参照

気象現象への影響は一括して「異常気象の増加」、気候への影響は「気候の極端化」と表現されることがある。温暖化に伴って気圧配置が変わり、これまでとは異なる気象現象が発生したり、気象現象の現れ方が変わったりすると予想されている。たとえば下記のような変化が懸念されている。

- 偏西風の蛇行、異常気象の増加。日本周辺の気候にも大きな影響を与える可能性。

- アメリカ南東部・東部の海水温上昇により、竜巻の発生域が南東部や東部に広がる。

- 暑い日・暑い夜が増加し、全体的に昇温傾向となる。高温や熱波・大雨の頻度の増加、干ばつ地域の増加、勢力の強い熱帯低気圧の増加、高潮の増加。

降水量に関しては異論もあるものの、たとえば下記のような影響が懸念されている。

海水面の上昇

→「地球温暖化の影響 § 海水面の上昇(海面上昇)」を参照

気温の上昇によりグリーンランドや南極の氷床・氷河の融解が加速されたり[注釈 17]、海水が温まって膨張すると海面上昇が発生する[75]。これに関しては下記のような予測や見積もりが為されている。

- ここ1993-2003年の間に観測された海面上昇は、熱膨張による寄与がもっとも大きい(1.6±0.5mm/年)。ついで氷河と氷帽(0.77±0.22mm/年)、グリーンランド氷床(0.21±0.07mm/年)、南極氷床(0.21±0.35mm/年)とつづく。

- 日本沿岸では(3.3mm/年)の上昇率が観測されている[76]

- 第4次報告書(2007)では、最低18 - 59cmの上昇としているが、これは氷河の流出速度が加速する可能性が考慮されていない値である[77]。AR4以降の氷床等の融解速度の変化を考慮した報告では、今世紀中の海面上昇量が1〜2mを超える可能性が指摘されている[78][注釈 18]。

これにより、下記のような影響が出ることが懸念されている。

海水温・海洋循環への影響

→「地球温暖化の影響 § 海水温・海洋循環への影響」を参照

地球規模の気温上昇に伴い、海水温も上昇する。これにより、下記のような影響が懸念されている。

- 生態系の変化。

- 水温の変動幅拡大に伴う異常水温現象の増加。太平洋熱帯域でのエルニーニョ現象の増強。

- 海流の大規模な変化、深層循環の停止。およびこれらに伴う気候の大幅な変化。

生態系・自然環境への影響

→「地球温暖化の影響 § 環境への影響」、および「地球温暖化の影響 § 生態系への影響」を参照

温暖化の影響は生態系にも大きな影響を与えることが懸念されている。

社会への影響

→「地球温暖化の影響 § 社会への影響」を参照

人間の社会へも下記のように物的・人的・経済的に大きな影響と損害が出ることが懸念されている。

健康への影響の例として熱中症がある。熱中症が起きるメカニズムは「外気温がある閾値を越えて著しく高くなると、中枢神経系の温熱中枢と、熱産生臓器や汗腺等の効果器による体温維持機能の低下により深部体温が上昇すること。」[79]となっている。このことから地球温暖化による気温の上昇はこういった熱中症患者を増加させてしまう。

地球温暖化は栄養不足を引き起こすという影響もある。これは、温暖化によって作物が上手く育たないことや、洪水などの災害の発生により食料不足になることから引き起こされると考えられている。他にも「最も強く影響を受けるのは乳幼児で、食べ物が入手しづらくなり栄養不良が拡大する」[80]と述べられている。特に発展途上国ではこの影響を受けやすい。

対策

要約

視点

→「地球温暖化への対策」および「気候変動に対する個々人の行動」を参照

政府、産業、個人などが一丸となって、様々な分野において迅速で大規模な対策を取ることが求められる[81][82][83]。地球温暖化への対策は、その方向性により、温暖化を抑制する「緩和」(mitigation)と、温暖化への「適応」の2つに大別できる[84]。

緩和

地球温暖化の緩和策として様々な自主的な努力、および政策による対策が進められ[注釈 19]、幾つかはその有効性が認められている。現在のところ、その効果は温暖化を抑制するには全く足りず、現在も温室効果ガス(GHG)の排出量は増え続けている。しかし現在人類が持つ緩和策を組み合わせれば、「今後数十年間の間にGHG排出量の増加を抑制したり、現状以下の排出量にすることは経済的に可能である」とされる。

同時に、「今後20–30年間の緩和努力が大きな影響力を持つ」「気候変動に対する早期かつ強力な対策の利益は、そのコストを凌駕する」とも予測されており、現状よりも大規模かつ早急な緩和策の必要性が指摘されている(AR4 WG III、スターン報告)。

適応

地球温暖化への対応の動き

→「地球温暖化への対応の動き」を参照

地球温暖化の影響は上記のように地理的にも分野的にも広い範囲におよぶため、それに対する対策もまた広い範囲におよぶ。根本的な対策として温暖化ガスの排出量の削減などの緩和策の開発・普及が進められているが、世界全体ではまだ排出量は増え続けており(AR4)、現状よりもさらに大規模な緩和を目指した努力が求められている。

- イギリスや旧東欧圏を含む欧州を中心に再生可能エネルギーの普及が強力な政策と共に進められている。米国でもカリフォルニア州などを中心に積極的な導入の動きが見られる。

- 原子力発電を緩和手段として普及させる動きもある。

- 水素エネルギーの開発が各国で行われている。

- 燃料電池や蓄電池などエネルギー貯蔵手段の開発が活発に行われている。

- 家畜(主に牛)から発生するメタンガスの削減。腸内発酵の抑制する技術の開発活用や、肉からのタンパク質の摂取量を減らすことで削減出来る[87]。また、代替肉(プラントベースドミート)などの代替肉については、IPCCによるとカーボンフットプリントが不明瞭であるとしている[66]。

- 電気自動車などのゼロエミッション車、水素自動車、バイオ燃料などの開発が活発である。

- 内燃機関自動車や火力発電の二酸化炭素(CO2)・窒素酸化物(NOx)の排出量や、家電製品などの消費エネルギー量に対して各国で規制が強められている。

- 「生態系を基盤とした防災・減災」[88]は地球温暖化がもたらす水害被害の経験が度に向けた持続可能な取り組みとして注目されている[89]。

地球温暖化対策における議論

→「地球温暖化に関する論争」を参照

地球温暖化に関しては、その影響が広範囲に及び、対策もまた大規模になると予測されているため、その具体的な緩和策に関する議論も多い。

課題

いかにして再生可能エネルギーの発電効率を上げるか、現在の化石燃料に依存した社会をどう改革するか、その際に生じる社会の様々な立場の人々の痛みをどう抑えられるかなど、多くの技術的、社会的かな課題が予想される。

そうした地球温暖化の「緩和」「適応」に向け大学の研究者を含む世界中の様々な立場の分野・立場の人々がそれぞれの専門性を活かしてたような取り組みを行っている[90][注釈 20]。

社会

要約

視点

否定と誤情報

気候変化に関するパブリックな議論は、アメリカ合衆国に起源を持ち、特にカナダやオーストラリアなどの他国へと広まった、気候変化の否定や誤情報から強い影響を受けてきた。気候変化の否定者の背後にいる関係者は、化石燃料会社、業界団体、保守的なシンクタンク、逆張りの科学者からなる、十分な資金と比較的調整された連合を形成している[93]。タバコ産業のように、これらのグループの主な戦略は、科学的なデータや科学的な結果に疑いを生じさせることである[94]。人為的な気候変動に関する科学的コンセンサスについて否定したり、無視したり、不当な疑いを抱く多くの人は「気候変動懐疑論者」と呼ばれるが、一部の科学者は、これを誤称と述べている[95]。

気候変動に関する否定にはさまざまなバリエーションがある[96]。たとえば、温暖化は全く起きていないと否定するものや、温暖化自体は認めるが自然の影響によるものだと主張するものや、気候変動の悪影響を過小評価するものなどがある[96]。科学の不確実さを捏造する試みは、後に論争の捏造に発展した[97]。たとえば、政策の変更を遅らせる目的で、科学コミュニティには気候変化に関して非常に大きな不確実さが存在していると信じ込ませるものなどがある[97]。こうした考えを促すために利用される戦略としては、科学機関を批判するという方法や[98]、個々の科学者の動機に疑問を投げかけるという方法がある[96]。気候を否定するブログやメディアのエコーチェンバー現象は、気候変化に関する誤解をさらに助長している[99]。

市民の意識と意見

→詳細は「気候コミュニケーション」、「気候変化に関するメディア報道」、および「気候変化に対する市民の意見」を参照

気候変化は1980年代後半に国際的に注目を集めた[104]。1990年代初頭のメディア報道の混乱により、気候変化はよくオゾン層破壊のような他の環境問題と混同された[105]。ポピュラーカルチャーでは、このトピックについて大衆に公開された最初の映画は、2004年の『デイ・アフター・トゥモロー』だった。続いて2年後にアル・ゴアのドキュメンタリ『不都合な事実』が公開された。気候変化に関する書籍、小説、映画は、気候フィクションというジャンルに分類される[104]。

気候変化に対する市民の関心や理解はともに、地域、性別、年齢、政治的関心によって大きな違いが存在する。より高度な教育を受けた人々、そして一部の国では女性や若い人々が、気候変動を深刻な脅威と見なす傾向がある[106]。党派間のギャップは多くの国に存在し[107]、CO2排出量の多い国ほど気候変動を懸念しない傾向があり[108]、気候変化の原因に関する見解は国によって大きく異なる[108]。時間とともに懸念は増しており[107]、多くの国の市民の大多数が気候変化について高いレベルの懸念を表明するか、気候変化を世界的な緊急事態と見なすまでになった[109]。懸念のレベルが高いほど、気候変化に対処する政策に対して国民からより強い支持が得られるという関連がある[110]。

社会運動と訴訟

→詳細は「気候運動」および「気候変動訴訟」を参照

気候変動に対する社会運動は、2010年代に人気を集めるようになってきた。こうした運動は、政治的リーダーに気候変化を防止するための行動を取るように求めている。公共の場でのデモンストレーション、化石燃料ダイベストメント、訴訟、その他の活動の形を取ることがある[111]。著名なデモとしては、フライデーズ・フォー・フューチャーがある[112]。このイニシアチブでは、スウェーデンのティーンエイジャーであるグレタ・トゥーンベリに触発されて、2018年以降、世界中で若者が金曜日に学校を休んで社会運動を行っている[112]。エクスティンクション・レベリオンのようなグループによる大規模な市民的不服従の行動は、道路や公共交通機関を混乱させることで社会運動を行っている[113]。気候変動訴訟は、公的機関や企業による気候変動対策を強化するツールとして使われることが多くなってきている。活動家も、政府を対象とした訴訟を行うことで、野心的な行動を取らせたり、気候変動に関する既存の法律を施行することを要求している[114]。化石燃料会社に対する訴訟は、一般に損失と損害の補償を求めるものとなっている[115]。

学問領域

幅広い研究分野であるため、各学問がオーバーラップしている。

など

地球温暖化に関する科学出版物は英語で書かれていることが多く、英語を理解できる人と理解できない人とで情報格差が生じる原因となる[117]。

歴史

要約

視点

→「地球温暖化に関する動きの歴史」も参照

初期の発見

1820年代、ジョゼフ・フーリエは、地球の気温が太陽エネルギーのみから説明できる以上であることを説明するために、温室効果を提案した。地球の大気は太陽光に対して透明であるため、太陽光は地表に到達し、そこで熱に変換される。しかし、大気は地表から放射される熱に対して透過的ではなく、その熱の一部を取り込み、その結果として地球が温暖化するというものである[119]。

1856年、ユニス・ニュートン・フートは、太陽の温暖化効果は、乾燥した空気よりも水蒸気を含む空気の方が大きく、二酸化炭素(CO2)の場合はさらに大きいことを示した。彼女は、「二酸化炭素の大気は、私たちの地球をより高温にするはずだ...」と結論づけている[120][121]。

1859年以降[122]、ジョン・ティンダルは、乾燥した空気の合計99%を占める窒素と酸素は、熱に対して透過性があることを確立した。しかし、水蒸気とメタンや二酸化炭素などの気体は放射された熱を大気中に再放射した。ティンダルは、これらの気体の濃度変化が、氷河時代を含む過去の気候変化を引き起こした可能性があるという仮説を提案した[123]。

スヴァンテ・アレニウスは空気中の水蒸気は常に変動するが、空気中のCO2濃度は長期的な地質学的プロセスの影響を受けることに気がついた。増加したCO2濃度による温暖化は、水蒸気量を増加させ、それが正のフィードバックにより温暖化を増加させる。1896年、彼はその種の最初の気候モデルを発表し、CO2濃度が半分になると気温が下がり、氷河期が始まる温度の低下を引き起こした可能性があることを予測した。また、CO2が2倍になることで予想される温度上昇を約5~6°Cと計算した。他の科学者は当初懐疑的で、温室効果は飽和状態にあるため、CO2が増加しても違いはなく、気候は自律的に調整されると信じていた[124]。ガイ・スチュワート・カレンダーは、1938年から、気候が温暖化し、CO2濃度が上昇しているという証拠を発表したが[125]、彼の計算結果も他の科学者たちから同様の反対にあった[124]。

科学的コンセンサスの形成

→詳細は「気候変動に関する科学的コンセンサス」を参照

1950年代、ギルバート・プラスは、異なる大気層と赤外線スペクトルを含んだ詳細なコンピューターモデルを作成した。このモデルはCO2濃度の増加が温暖化を引き起こすことを予測した。同時期に、ハンズ・スースはCO2レベルが上昇している証拠を発見し、ロジャー・レベルは海洋がCO2増加を吸収しないことを示した。2人の科学者はその後、チャールズ・キーリングが継続的な増加の記録を開始するのを助けた。この記録は「キーリング曲線」と名付けられた[129]。科学者たちは公に警告するようになり[130]、1988 年のジェームズ・ハンセンの議会証言で、その危険性が強調された[131]。世界中の政府に正式なアドバイスを提供するために、1988年に気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change、IPCC)が設立され、学際研究が活発に行われるようになった[132]。

地球の気候は温暖化しており、それが人間の活動が原因で引き起こされているということは、ほぼ完全な科学的コンセンサスである。2019年時点で、最近の文献での合意は99%以上に達している[133][19]。国または国際的な科学団体の中に、気候変動に関する科学的コンセンサスに反対する団体は存在しない[134]。さらにコンセンサスは、気候変化の影響から人々を保護するために何らかの形の行動を取るべきであるという見解に発展している。国立科学アカデミーは、世界中の指導者に地球規模の温暖化ガスの排出削減をするべきだという声明を発表した[135]。

科学的な議論は、査読が行われた科学学術雑誌の論文上で行われている。科学者たちは気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書で、これらの議論を数年ごとに評価している[136]。2021年のIPCC第6次評価報告書では、気候変動が人間によって引き起こされていることは「疑う余地がなく明確である(unequivocal)」と述べられている[127]。

脚注

関連項目

参考文献

関連資料

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.