日本三大仏

ウィキペディアから

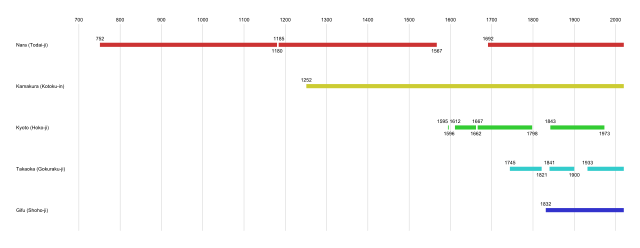

日本三大仏(にほんさんだいぶつ)は、日本にある大仏の中から代表的な3尊を選んだものである。うち2尊は奈良県奈良市の東大寺にある奈良の大仏と神奈川県鎌倉市の高徳院にある鎌倉大仏が挙げられる。残る1尊は京の大仏の喪失以降は定説は無く、戦後以降は富山県高岡市の大佛寺にある高岡大仏[1][2][3][4]や岐阜県岐阜市の正法寺にある岐阜大仏[5][6][7]や兵庫県神戸市の能福寺にある再建された2代目の兵庫大仏など諸説ある[8][9]。

変遷

要約

視点

三大仏の変遷は、京都府京都市の方広寺にあった京の大仏が3尊目に挙げられた江戸時代[10]、兵庫県神戸市の能福寺にあった兵庫大仏が3尊目に挙げられた戦前、富山県高岡市の大佛寺にある高岡大仏や岐阜県岐阜市の正法寺にある岐阜大仏などが3尊目に挙げられる戦後の三期に大きく分けられる。

なお奈良の大仏と鎌倉大仏は江戸時代以前から存在するが、江戸時代以前から三大仏の概念があったかは不明瞭である。万里集九の詩集『梅花無尽蔵』(永正3年(1506年))には「南都(東大寺大仏)の半仏雲狐(雲居寺)、雲狐の半仏東福(東福寺:大仏は明治初頭に焼失)」という記載がある。

江戸時代

初めて三大仏の概念が大衆に普及した形で現れることを史実として確かめられるのは江戸時代に入ってからである。ただし豊臣秀吉による京の大仏が完成した頃(桃山時代)から、同様の概念が既にあったと考えられる。

豊臣秀吉による京の大仏は文禄5年7月13日(1596年9月5日)の慶長伏見地震によって開眼法要前に倒壊した。江戸時代の京の人々に長く親しまれることになる京の大仏は、改めて造営された豊臣秀頼の造営した銅製の2代目大仏及び、江戸時代再建の3代目大仏である(なお2代目大仏の完成前に、事故で溶解した未完成の銅製大仏がある)。

2代目大仏は寛文2年5月1日(1662年6月16日)の近江・山城地震によって損壊、解体され、銅は溶かされて貨幣(寛永通宝)に変えられたとの風説がある。新しく造営されたのは木造の大仏(3代目大仏)であったが、寛政10年(1798年)に落雷によって大仏殿もろとも焼失。その後天保年間に再建されるまでの間、京の大仏は姿を消した。なお、天保年間に再建された4代目大仏は上半身のみの大仏で、また民衆の手で造立され、出来(像容)があまり良くなく、従前の大仏に比べて見劣りするものであったためか(とはいえ高さは4丈7尺(約14m)もあり[12][13]、東大寺大仏に比肩する高さを有していた)、三大仏に数えられなくなってしまった。この大仏も昭和48年(1973年)に火災(失火)によって大仏殿もろとも焼失している。

なお先述のように、京都の東福寺にも明治初頭まで大仏が安置されていた。巨大な「仏手」が現在残存しているが(現存部分の長さ2m)、これは大仏の左手部分のみが、明治の火災の際に救い出されたものとされている。

戦前

京の大仏が焼失したあと3尊目に挙げられたのは明治24年(1891年)に造営された兵庫大仏であった[14]。その規模はかつての京の大仏には及ばないが、長らく空いていた3尊目の座を埋めるには十分であった。しかし、兵庫大仏は太平洋戦争中の昭和19年(1944年)に出された金属類回収令によって供出される。その後、兵庫大仏は平成3年(1991年)になってようやく再建された。

戦後以降

兵庫大仏が供出された昭和時代中期以降、三大仏の3尊目に富山県高岡市の大佛寺にある高岡大仏[1][2][3][4]や岐阜県岐阜市の正法寺にある岐阜大仏[5][6][7]、再建された2代目の兵庫大仏や東京都板橋区の乗蓮寺にある東京大仏(青銅製の鋳造大仏では、奈良・鎌倉に次ぐ日本で3番目の大きさとされる[15])などが挙げられることがある。岐阜大仏は、平成29年(2017年)11月より放映されたGoogleのTVCM「大仏を見上げたい 篇」にて日本三大仏として紹介された[16][17]。以上のように、「三番目の大仏」について、固定化された説はない。

その他

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.