北朝 (日本)

日本の南北朝時代における京都にあった持明院統の朝廷 ウィキペディアから

北朝(ほくちょう)とは、日本の南北朝時代に、足利氏を頂点に、全国の多くの武士、及び大多数の公家や大覚寺統を含む皇族が支持した、持明院統の朝廷である。同時期に奈良の吉野に立った、大覚寺統後醍醐流[注 1]の南朝(吉野朝廷)に対比する。

南北朝の分裂は後醍醐天皇の建武政権が崩壊した建武3年/延元元年(1336年)以後であるが、鎌倉時代末期の元弘の乱時に鎌倉幕府が後醍醐天皇に代わって擁立し、後醍醐天皇が京都復帰後にその即位の事実を否認した持明院統の光厳天皇を含んだ6代の天皇が北朝の天皇とされている。

歴史

要約

視点

成立と光厳院政

鎌倉幕府崩壊に伴って廃位されていた持明院統の光厳上皇は、後醍醐天皇軍である新田義貞を「凶徒」として彼の追討を命じる院宣を、後醍醐天皇の建武政権から離反した足利尊氏に与えた。尊氏は建武3年(1336年)6月に入京し、後醍醐天皇率いる建武政権は崩壊した。光厳は6月より院政を開始し[1]、尊氏は武家政権の構築に着手するが、後醍醐天皇は比叡山延暦寺に逃れて抵抗した。そして光厳は、尊氏の要請で、8月15日に弟の豊仁親王(光明天皇)を、後鳥羽天皇の先例をもって、光厳の院宣によって践祚させた[2]。この践祚は三種の神器を欠いたままで行われたため、講和が成立した同年11月、後醍醐天皇は神器を北朝に渡し、光明天皇は先帝後醍醐天皇に尊号を宣下した。同年末、室町幕府は『建武式目』を発布して武家政権の成立を宣言するが、「後醍醐上皇」は京都を脱出して吉野に逃れ、北朝方に渡した神器は贋物であると宣言し(ただし、実際の真贋は定かではない。また、南朝が公式に北朝側にその神器が偽物だと伝えたのは正平6年12月という説もある[3])、南朝を成立させて対抗する。しかし、南朝が北朝と互角に戦うことが出来たのは最初の数年で[4]、南北朝時代においては北朝が終始優勢となった[5]。光厳上皇は、光明天皇・崇光天皇の2代に及んで治天の君として院政を行った。光厳上皇は法整備を行い[6]、公武間で協調して撫民政策を行ったとされる[7]。光厳院政は、朝廷の訴訟制度の観点で、最も完成されたものと評価されている[8]。また、文化面では、京極派の集大成と評価されている勅撰和歌集『風雅和歌集』が編纂され、朝儀の再興も図られた。

新北朝

しかし、足利政権内部の紛争から観応の擾乱が起こると、観応2年(1351年)に足利尊氏は南朝との和睦を行い、正平一統が成立。年号は統一され神器も南朝方に返されて北朝はいったん解体される。翌正平7年(北朝としては「観応3年」、1352年)、南朝は京都と鎌倉への侵攻と光厳・光明・崇光の三上皇と廃太子直仁親王の拉致を行い、一統は破棄される。京都を奪還した足利義詮は北朝再建を試みるものの上皇の不在により治天を定めることができず、三種の神器も南朝方に渡っていた。足利政権では古代の継体天皇の先例を持ち出し、光厳生母の西園寺寧子(広義門院)を治天とし、8月に三種の神器のないまま光厳皇子の弥仁親王の践祚を行って後光厳天皇として即位させ、翌月には元号を文和と定める。伊藤敬は、これを(一旦断絶した)北朝にとっての画期であるとして後光厳以後の3代を「新北朝」と呼称している[9]。

後光厳天皇の苦境

ところが、これを知った南朝側は翌文和2年(1353年)に再度の京都進撃を行い、6月13日には南朝軍に追われた後光厳天皇が京都を脱出、西園寺実俊・万里小路仲房・日野時光ら少数の近臣とともに美濃国大野郡小島(現在の岐阜県揖斐川町)に落ち延びて土岐氏の庇護下に入り、9月21日に足利尊氏とともに京都に帰京するまで亡命生活を送る。更にその翌年の文和3年(1354年)12月24日には南朝方についた足利直冬・桃井直常の京都進撃によって後光厳天皇は今度は近江国蒲生郡武佐寺(現在の滋賀県近江八幡市の長光寺または広済寺とされる)に落ち延びて近江国内を転々とし、翌文和4年(1355年)3月28日に足利義詮とともに京都に帰京した。以後、南朝の京都回復は実現せず、捕えられていた三上皇のうち、文和4年8月8日に政治的実権の無かった光明法皇が、2年後の延文2年(1357年)2月18日には光厳法皇・崇光上皇及び廃太子直仁親王が北朝へ返還された。更に康安元年(1361年)12月8日にも南朝側に寝返った細川清氏らの京都進撃によって後光厳天皇は再び近江武佐寺に落ち延びて、翌貞治元年(1362年)4月21日に帰京している。正平一統以来前後合わせて4回にわたる南朝軍の京都占領及び足利軍による回復によって室町幕府の軍事力なくして北朝そのものの維持が不可能であることが明確となった。更に神器も存在せず、本来の治天の君である光厳の承認なくして即位した後光厳天皇の求心力保持は室町幕府の正統性にも影響を及ぼす問題であることからその権威の維持・上昇に幕府が積極的に関与せざるを得なくなっていった。こうした動きは後の室町幕府による朝廷への口入(武家執奏)を正当化する理由となった。

半済令と北朝

室町幕府にとって北朝は幕府の権威を保障するとともに、南朝との戦いを推進する上での財源ともなり得る存在であった。北朝は寺社本所領の兵粮料所化を受け入れる代わりに公家たちの所領を安堵させ、幕府は見返りとして即位式など天皇の権威づけに必要な儀式の財源を拠出した。本来、戦乱が収まれば、こうした土地は元の領主の知行に復帰する存在であったが、武士の押領が続いた上、観応の擾乱と正平一統、それに伴う京都争奪戦の激化によってその基本方針が破綻して、幕府はより強力な半済令の導入に至った。その後、室町幕府も応安大法などによって原状復帰への努力が図られたが、武士の荘園への進出は完全には収まらず、幕府は朝廷財源を段銭によって賦課する形で補うことになった[10]。

権威失墜

また、正平一統とその後に成立した後光厳皇統の不安定さは公家社会にも複雑な影響を及ぼした。南朝は後光厳天皇を「偽主」として非難し、偽主に従う者は解官・所領没収などの措置を取るとした。一方、北朝も公事に参仕しない者に対して解官・所領没収の措置を取るとし、室町幕府も同様の姿勢を示した。だが、実際には京都の支配権が南北両朝の間を移り行き、神器も治天からの正式な支持もない後光厳天皇に従うことに不安を感じる公家が続出し、正平一統前は公事への公卿の参仕が少ない時でも官位への補任などを材料に他の公家を出仕させることで運営に必要な人員をカバー出来たものが、後光厳天皇の下では同天皇の擁立に関わった公家などしか集まらず、公事も停滞した。更にこの時期には寺社勢力の動きも活発化して春日神木の入京によって公事が妨げられることもあった。そのために後光厳天皇は公家たちの「忠節」によって人事や家門の継承、家領の安堵などを定め、室町幕府がその実施を保障する(ただし、当事者の公家と幕府との関係によって武家執奏を行って加減を図ることがある)ことで求心力の維持を図ろうとした。この路線は貞治年間に幕府軍が優位に立つことで効力を生じることになり、以後も基本的に継続されていくことになる。だが、その過程で去就の判断を誤って没落した家や反対に家格以上の待遇を得られる家も登場し、更に幕府との関係による家の浮沈も絡んで、公家社会の地図は大きく変化することになる。特に他の村上源氏諸家の没落に伴う久我家の源氏長者独占の確立や勧修寺流・日野流の名家の台頭という室町期公家社会特有の現象も、元をたどれば、後光厳天皇擁立やその後の京都脱出(地方下向)に際して当時の当主が北朝方に奉仕し、天皇や室町幕府から「忠節」を評価されて信任を得ていたという歴史的背景と深く関わっていた[11]。将軍義満、管領細川頼之時代には武家執奏による朝廷への口入がみられるようになる。

北朝天皇家の分裂

光厳院政下、持明院統の傍流に位置づけられていた崇光天皇であったが、幽閉中に琵琶の秘曲を崇光に伝授し、光厳法皇は崇光上皇を持明院統の正嫡とした[12]。そして崇光は、応安3年(1370年)に正嫡である実子栄仁親王の即位を幕府に働きかける。しかし、後光厳天皇も自身の皇子の践祚を望み、朝廷は室町幕府の判断をもとめ、細川頼之が「皇位のことは聖断次第」という趣旨の回答をしたため、緒仁親王(後円融天皇)の即位が実現した[13]。だが、既に貞治2年(1363年)の段階で光厳法皇は崇光上皇の子孫への皇位継承を意図して自身が領していた持明院統伝来の所領の大半(長講院領・法金剛院領・熱田社領ほか)を崇光上皇に譲渡しており、崇光上皇と栄仁親王(伏見宮家)の存在が正統性においても経済的基盤においても弱い後光厳天皇流を圧迫した。これに対して、室町幕府と後光厳天皇は光厳法皇と崇光上皇へ出仕する公家を処分する(『園太暦』延文2年2月19日)として光厳法皇らを牽制している。応永3年(1396年)の崇光上皇の晩年に、室町幕府が伏見宮領を悉く奪って後小松天皇に献上しようとした背景には、こうした持明院統内の皇位を巡る確執があり、両派の対立は称光天皇の早世による後光厳流皇統の断絶を超えて、後花園天皇の代まで続くことになる。

南北朝統一

明徳3年(1392年)、南朝の後亀山天皇との和睦が成立し、神器は返還され(北朝から接収したものか、南朝がもとから持っていたものとするかははっきりとしない)、明徳の和約によって南朝が北朝に吸収される形で南北朝合一が実現。しかし、後小松天皇は南朝の皇位を認めず、足利義満との講和で決められた譲位の形での三種の神器の渡御は単なる移動の形で行われ、義満が強引に決めた後亀山への尊号宣下も不即位天皇に贈られるものとして行われた。

北朝のその後

その後、称光天皇の崩御によって後光厳天皇の皇統が血統的に断絶すると、北朝3代崇光天皇の曾孫にあたる後花園天皇が後小松上皇の猶子として践祚した。後花園天皇は、後光厳院流皇統の後継者としての立場を明確にしたが、実父の貞成親王を兄とした上で尊号(太上天皇)を宣下した。後光厳院流皇統を存続させつつ、崇光院流皇統も温存させるためであった[14]。こうして、百年近くに及んだ後光厳院流皇統と崇光院流皇統の争いに終止符が打たれた[14]。以降、北朝に連なるこの皇統が第126代天皇徳仁を含めた現代の皇室へと続いている。

1911年(明治44年)、いわゆる南北朝正閏論を収拾するため、明治天皇の勅裁により南朝が正統とされた。これにより、明治以前まで歴代天皇とされていた北朝の6代6人の天皇のうち、後小松天皇を除く5代5人は、122代120人(現在は126代124人)の歴代天皇に含まれないこととなった。しかし、その称号と祭祀はこれまで通りとされた。戦後においても歴代天皇の数え方は南朝に依拠するものの、南北双方の朝廷を認めるのが通説とされている。

北朝の三種の神器

要約

視点

建武政権崩壊後の後醍醐天皇は、吉野に潜幸した後、自身が持っている三種の神器が本物であり、北朝の光明天皇に渡した三種の神器は偽物であると称したとされる。これに基づいて『大日本史』においては南朝を正統とし、明治政府も南朝を正統したが、三種の神器の真偽や所在が天皇の正当性に繋がるという考え、また、そもそも南朝が本物の三種に神器を持っていたとすること自体に、古くから異議が唱えられてきた。

各天皇の三種の神器

光厳天皇

元弘元年9月20日に践祚した光厳天皇は、初め三種の神器が揃わなかった。八咫鏡は宮中の内侍所に残っていたが、天叢雲剣と八尺瓊勾玉は後醍醐天皇が持ち出していた。践祚の際には昼御座御剣を天叢雲剣の代用としたという[15]。しかし、後醍醐天皇が捕縛されると、10月6日に剣璽(天叢雲剣と八尺瓊勾玉)が光厳天皇に引き渡された[16]。この際、公卿によって剣璽の検知が行われており、剣の石突が欠落し、璽筥の縅紐は切れていたが、問題はなかったという[17]。従来、光厳天皇の三種の神器には偽物説もあったが、『花園天皇宸記』や『剣璽渡御記』、『竹向きが記』などの史料の記述、それに後醍醐天皇が出雲大社から宝剣の代用品を取り寄せた事実から、光厳天皇が本物の三種の神器を持っていたことは確実とされている[18][19][16]。その後、光厳天皇が六波羅探題陥落に伴う逃避行にて捕縛された際に、後醍醐天皇側に剣璽を明け渡している。なお、八咫鏡は光厳天皇が出京する際に女官が持ち出して西園寺公宗の北山第に安置していたという[20]。

光明天皇・崇光天皇

建武3年8月15日に践祚した光明天皇は、三種の神器無しで践祚した。しかし、後醍醐天皇は建武の乱敗北後、11月2日に三種の神器を光明天皇に譲り渡した[21]。しかし、後醍醐天皇が逃亡して南朝を樹立した際に、北朝に渡した三種の神器は偽物であると称した。もっとも、後醍醐天皇は北朝に引き渡す以前に恒良親王に渡したという記録もあり[22]、北朝の三種の神器を偽物とするのは南朝の一方的な主張であり、史料上確実にそのことが北朝に伝わったとみえるのは実に正平6年12月のことである[23]。また、もし光明天皇と崇光天皇の三種の神器が偽物だとすれば、次の点で矛盾が生じる。

- 正平6年12月に南朝が北朝の神器を偽物と通達するまで、北朝は三種の神器の真贋に対し少しも疑惑を持たなかった[24]。

- 北朝初代光厳天皇の三種の神器は本物とされているが、それが後醍醐天皇から渡御した際に朝廷は検知をして宝剣の破損を把握していた。また神鏡は内侍所で厳重に管理される。よって、状況的に偽物を渡してもそれがまかり通るとは考えにくい[25]。

- 正平の一統で後村上天皇は北朝の神器を奪還し、その北朝の神器に対して南朝初となる内侍所御神楽を厳重殊勝に行い、同時に阿野廉子に院号宣下を行ったり関白任命を行ったりなど、まるで三種の神器の帰還を祝福するかのような素振りを見せていた[26]。

このような点から、村田正志、飯倉晴武、林屋辰三郎らは、南朝が本物の三種の神器を保有していたという主張に疑問を呈している。

光明天皇と崇光天皇の三種の神器は、正平一統の際、正平6年12月23日に南朝に引き渡された。

後光厳天皇から後小松天皇

観応3年(1352年)8月17日に急遽践祚した後光厳天皇も、正平一統の際に南朝に接収されたため、三種の神器が無かった。しかし、北朝の八咫鏡の入っていた朱色の唐櫃が、光厳らが初め幽閉されていた石清水八幡宮に取り残されており、これを三宝院賢俊が佐女牛八幡宮に移していた。その後、再建された北朝はこれを取り寄せ、八咫鏡の代用とした(『小槻匡遠宿禰記』)[27]。後小松天皇の治世にて、南北朝合体が実現したが、三種の神器の「帰坐」は、譲位の形式ではなく還御の体裁で行われた[28]。それ以降も、後光厳天皇以降の北朝にあった八咫鏡の唐櫃は宮中に取り置かれたようで、延徳3年に描かれた内侍所の古図によれば、内侍所には2つの唐櫃があり、一つが元弘年間に新造され北朝に伝わったもの、もう一つが明徳の南北朝合体の際に渡御したものであるという[28]。他にも、内侍所の2つの唐櫃を記録する史料が複数存在している[29]。

論理的批判

『大日本史』は、本物の三種の神器を保有していたという理由で南朝を正統としたが、すでに江戸時代から三種の神器の所在や真偽で皇位の正統性を判断するという見解には異議が唱えられてきた。江戸時代中期の儒学者である三宅観瀾は、名分論で南朝正統を主張しつつ、三種の神器による南朝正統論を批判した[30]。明治以降は歴史学からの批判がなされ、田中義成は「神器の真贋という説は明瞭ならず。故に只神器の所在を以て正当となす説は、学術上に価値なし」と一蹴している[31]。瀧川政次郎も、三種の神器の所在を以って皇位の所在とする主張は北畠親房以前には見られなかったとした上で、「神器がなければ、天皇の位がないというならば、神器が自然の災厄によって滅失してしまったときには、日本国が滅びるという愚かなことになる」とした[32]。

また、上記の通り北朝初代の光厳天皇は三種の神器を保有していたことが確実である。ゆえに村田正志は、本物の三種の神器の有無という観点で、三種の神器無しで践祚したがその後神器を受けた後鳥羽天皇や後小松天皇の皇位を認めるなら、北朝の光厳天皇の皇位を認めなくてはならないとした[33]。

また、仮に南朝に三種の神器があったとしても、既に後鳥羽天皇が三種の神器無しで後白河法皇の院宣によって践祚し、光厳天皇や光明天皇はどちらもこれに準じているので、後鳥羽天皇が歴代に含まれているのに、同様の北朝天皇が含まれないという矛盾が生じる。そして村田は、「仮に光明天皇に渡御された三種の神器が偽物であったとすれば、これは全く後醍醐天皇御一人知ろしめすところである。神器がもののみに存するのではないといふ立場に立てば、光明天皇に渡御された神器がかりに偽物であっとしても、この一事を以て光明天皇以下の北朝天皇の皇位をしりぞけ、後醍醐天皇以下南朝天皇の皇位が正統なりと申すわけにはゆかぬのである」とした[34]。他多くの学術書で、三種の神器の真贋や所在を基にした南朝正統論は否定され南北両朝並立の立場が採られており、これが通説となっている。

北朝天皇の歴代天皇からの除外

南北朝合一の条件を無視して、後小松天皇が称光天皇に譲位して以降、北朝天皇家の子孫が皇位を独占して継承するようになった。後小松上皇自身が編纂を命じた『本朝皇胤紹運録』にて、北朝の天皇が歴代天皇とされ、南朝の天皇は皇位が認められず「〇〇親王」といった表記がなされたり、正親町天皇の代まで南朝の忠臣とされる楠木氏が朝敵とされていたり、後村上天皇の国母であり南朝の女院である新待賢門院が無視されたりと(孝明天皇の生母である新待賢門院。女院号が重複しているのはこれが唯一である)、江戸時代までは北朝が正統とされてきた。しかし、名分論による南朝正統論が主に尊王攘夷派で盛んに主張されると、その後の明治政府によって南朝が正統とされるようになった。当時は一応『皇統譜』にも北朝天皇は記載され、学問上では両朝並立とされていたが、桂内閣の失脚を目論む一派によって国史教科書の南北朝並立の記述が問題視され、明治44年(1911年)、曖昧な形であったが[35]、明治天皇が最終的に南朝を正統に決定したため、政府は皇統譜令(旧皇統譜令)第41条を定めて、北朝の天皇は皇統譜から除外された。歴代天皇から除外された北朝の天皇の皇位について文部省は、「光厳院は御追号なり。光厳天皇と称することあれどもこれ嘗て皇位に即き給ひしとの意にあらず、一の尊称として申すなり。かかる尊称としては文武天皇の御父草壁皇子を岡宮天皇と称し、光格天皇の御父典仁親王を慶光天皇と称する等の例あり。本科書には光厳院に関し御歴代の天皇と区別するが為に、御追号のままを記せり。足利氏の擁立せる光明院等亦同じ。」と[36]、光厳天皇以下北朝の天皇は皇位継承しておらず、閑院宮典仁親王などと同様の「尊称天皇」であるとの見解を示している。

北朝の歴代天皇

要約

視点

| 代 | 天皇名 | 在位期間 | 生年月日 - 没年月日 享年 |

続柄 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 漢風諡号 追号 |

読み | 諱

| ||||

| 北1 | 光厳天皇 (光嚴天皇) | こうごん (くゎうごん) | 量仁 | 元徳3年(1331年)9月20日 - 正慶2年(1333年)5月25日 | 正和2年7月9日(1313年8月1日) - 貞治3年7月7日(1364年8月5日) 52歳没 | 第93代後伏見天皇第3皇子 |

| 北2 | 光明天皇 | こうみょう (くゎうみゃう) | 豊仁 | 建武3年(1336年)8月15日 - 貞和4年(1348年)10月27日 | 元享元年12月23日(1322年1月11日) - 康暦2年6月24日(1380年7月26日) 59歳没 | 第93代後伏見天皇第9皇子 |

| 北3 | 崇光天皇 | すこう (すくゎう) | 益仁 興仁 | 貞和4年(1348年)10月27日 - 観應2年(1351年)11月7日 | 建武元年4月22日(1334年5月25日) - 應永5年1月13日(1398年1月31日) 65歳没 | 光厳天皇第1皇子 |

| 北4 | 後光厳天皇 (後光嚴天皇) | ごこうごん (ごくゎうごん) | 彌仁 | 観應3年(1352年)8月17日 - 應安4年(1371年)3月23日 | 建武5年3月2日(1338年3月23日) - 應安7年1月29日(1374年3月12日) 37歳没 | 光厳天皇第2皇子 |

| 北5 | 後円融天皇 (後圓融天皇) | ごえんゆう (ごゑんゆう) | 緒仁 | 應安4年(1371年)3月23日 - 永徳2年(1382年)4月11日 | 延文3年12月12日(1359年1月11日) - 明徳4年4月26日(1393年6月6日) 35歳没 | 後光厳天皇第2皇子 |

| 北6 100 | 後小松天皇 | ごこまつ | 幹仁 | 永徳2年(弘和2年)(1382年)4月11日 - 應永19年(1412年)8月29日[注 2] | 永和3年(天授3年)6月27日(1377年8月1日) - 永享5年10月20日(1433年12月1日) 57歳没 | 後円融天皇第1皇子 |

なお、南北朝合一によって南朝が消滅したために、後小松天皇以降北朝という呼称を使用する必要はなくなったが、その存在自体や性格は存続し、また後南朝の活動や北朝の内部分裂の余波も残ったために、後花園天皇、場合によっては戦国時代の天皇までを北朝、もしくは北朝天皇家の天皇として扱うこともある[37]。

北朝天皇の代数表記

上記の通り現在の皇統譜では、明治政府の決定を踏襲して南朝を正統とし北朝の天皇を歴代天皇に数えていないが、『本朝皇胤紹運録』を筆頭にそれ以前は北朝天皇が歴代天皇として数えられていた。また、一部の著作においては、天皇系図に本朝皇胤紹運録式の代数を用いているものもある(河内祥輔・新田一郎 『天皇と中世の武家』2018、末柄豊『戦国時代の天皇』2020、など)。以下諸本における北朝天皇の代数を示す。

皇統譜による系図

| 88 後嵯峨天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宗尊親王 (鎌倉将軍6) | 【持明院統】 89 後深草天皇 | 【大覚寺統】 90 亀山天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 惟康親王 (鎌倉将軍7) | 92 伏見天皇 | 久明親王 (鎌倉将軍8) | 91 後宇多天皇 | 恒明親王 〔常盤井宮家〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 93 後伏見天皇 | 95 花園天皇 | 守邦親王 (鎌倉将軍9) | 94 後二条天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 直仁親王 | 邦良親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 康仁親王 〔木寺宮家〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【持明院統】 〔北朝〕 | 【大覚寺統】 〔南朝〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 96 後醍醐天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 光厳天皇 北1 | 光明天皇 北2 | 97 後村上天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 崇光天皇 北3 | 後光厳天皇 北4 | 98 長慶天皇 | 99 後亀山天皇 | 惟成親王 〔護聖院宮家〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (伏見宮)栄仁親王 (初代伏見宮) | 後円融天皇 北5 | (不詳) 〔玉川宮家〕 | 小倉宮恒敦 〔小倉宮家〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (伏見宮)貞成親王 (後崇光院) | 100 後小松天皇 北6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 102 後花園天皇 | 貞常親王 〔伏見宮家〕 | 101 称光天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本朝皇胤紹運録による系図

| 87 後嵯峨天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宗尊親王 (鎌倉将軍6) | 【持明院統】 88 後深草天皇 | 【大覚寺統】 89 亀山天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 惟康親王 (鎌倉将軍7) | 91 伏見天皇 | 久明親王 (鎌倉将軍8) | 90 後宇多天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 92 後伏見天皇 | 94 花園天皇 | 守邦親王 (鎌倉将軍9) | 93 後二条天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 直仁親王 | 邦良親王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 康仁親王 〔木寺宮家〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【持明院統】 〔北朝〕 | 【大覚寺統】 〔南朝〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 95 後醍醐天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 96 光厳天皇 | 97 光明天皇 | 後村上天皇 義良親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 99 後光厳天皇 | 98 崇光天皇 | 長慶天皇 寛成親王 | 後亀山天皇 熙成王 | 惟成親王 〔護聖院宮家〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 100 後円融天皇 | (伏見宮)栄仁親王 (初代伏見宮) | (不詳) 〔玉川宮家〕 | 小倉宮恒敦 〔小倉宮家〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 101 後小松天皇 | (伏見宮)貞成親王 (後崇光院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 103 後花園天皇 (貞成親王第一王子) | 102 称光天皇 | 貞常親王 〔伏見宮家〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

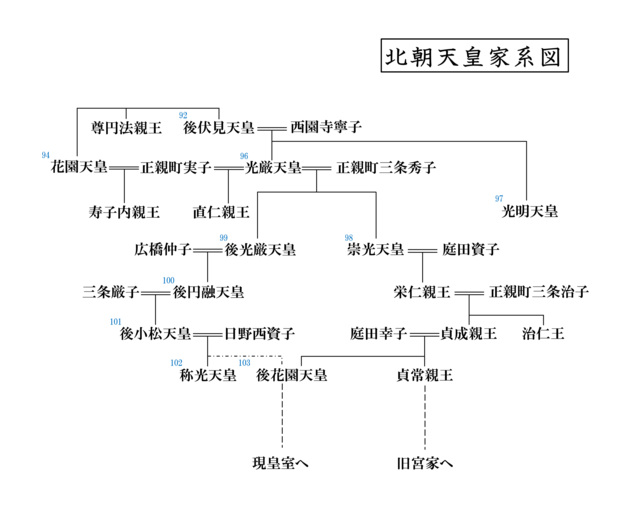

北朝天皇家の系図

西暦・北朝元号・南朝元号対照表

| 西暦 | 北朝元号 | 南朝元号 |

|---|---|---|

| 1331年 | 元弘1年 | 元弘1年 |

| 1332年 | 正慶1年(4月28日[注 3]) | 元弘2年 |

| 1333年 | 元弘3年(5月25日[注 4]) | 元弘3年 |

| 1334年 | 建武1年 | 建武1年(1月29日) |

| 1335年 | 建武2年 | 建武2年 |

| 1336年 | 建武3年(6月14日[注 5]) | 延元1年(2月29日) |

| 1337年 | 建武4年 | 延元2年 |

| 1338年 | 暦応1年(8月28日) | 延元3年 |

| 1339年 | 暦応2年 | 延元4年 |

| 1340年 | 暦応3年 | 興国1年(4月28日) |

| 1341年 | 暦応4年 | 興国2年 |

| 1342年 | 康永1年(4月27日) | 興国3年 |

| 1343年 | 康永2年 | 興国4年 |

| 1344年 | 康永3年 | 興国5年 |

| 1345年 | 貞和1年(10月21日) | 興国6年 |

| 1346年 | 貞和2年 | 興国7年/正平1年(12月8日[注 6]) |

| 1347年 | 貞和3年 | 正平1年/正平2年 |

| 1348年 | 貞和4年 | 正平3年 |

| 1349年 | 貞和5年 | 正平4年 |

| 1350年 | 観応1年(2月27日) | 正平5年 |

| 1351年 | 正平6年(11月7日[注 7]) | 正平6年 |

| 1352年 | 文和1年(9月27日) | 正平7年 |

| 1353年 | 文和2年 | 正平8年 |

| 1354年 | 文和3年 | 正平9年 |

| 1355年 | 文和4年 | 正平10年 |

| 1356年 | 延文1年(3月28日) | 正平11年 |

| 1357年 | 延文2年 | 正平12年 |

| 1358年 | 延文3年 | 正平13年 |

| 1359年 | 延文4年 | 正平14年 |

| 1360年 | 延文5年 | 正平15年 |

| 1361年 | 康安1年(3月29日) | 正平16年 |

| 1362年 | 貞治1年(9月23日) | 正平17年 |

| 1363年 | 貞治2年 | 正平18年 |

| 1364年 | 貞治3年 | 正平19年 |

| 1365年 | 貞治4年 | 正平20年 |

| 1366年 | 貞治5年 | 正平21年 |

| 1367年 | 貞治6年 | 正平22年 |

| 1368年 | 応安1年(2月18日) | 正平23年 |

| 1369年 | 応安2年 | 正平24年 |

| 1370年 | 応安3年 | 建徳1年(7月24日) |

| 1371年 | 応安4年 | 建徳2年 |

| 1372年 | 応安5年 | 文中1年(4月1日?) |

| 1373年 | 応安6年 | 文中2年 |

| 1374年 | 応安7年 | 文中3年 |

| 1375年 | 永和1年(2月27日) | 天授1年(5月27日) |

| 1376年 | 永和2年 | 天授2年 |

| 1377年 | 永和3年 | 天授3年 |

| 1378年 | 永和4年 | 天授4年 |

| 1379年 | 康暦1年(3月22日) | 天授5年 |

| 1380年 | 康暦2年 | 天授6年 |

| 1381年 | 永徳1年(2月24日) | 弘和1年(2月10日) |

| 1382年 | 永徳2年 | 弘和2年 |

| 1383年 | 永徳3年 | 弘和3年 |

| 1384年 | 至徳1年(2月27日) | 元中1年(4月28日) |

| 1385年 | 至徳2年 | 元中2年 |

| 1386年 | 至徳3年 | 元中3年 |

| 1387年 | 嘉慶1年(8月23日) | 元中4年 |

| 1388年 | 嘉慶2年 | 元中5年 |

| 1389年 | 康安1年(2月9日) | 元中6年 |

| 1390年 | 明徳1年(3月26日) | 元中7年 |

| 1391年 | 明徳2年 | 元中8年 |

| 1392年 | 明徳3年 | 明徳3年(閏10月5日[注 8]) |

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.