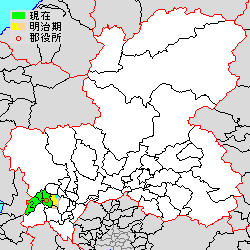

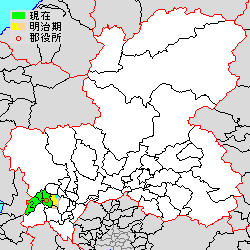

不破郡

岐阜県(美濃国)の郡 ウィキペディアから

人口31,000人、面積106.37km²、人口密度291人/km²。(2025年2月1日、推計人口)

以下の2町を含む。

郡域

先史~近世

要約

視点

美濃国と岐阜県の西端にある。歴史的には畿内と東海道・東山道諸国を結ぶ交通・軍事上の要地で、古代には不破関が置かれた。

7世紀に置かれた。初見は『日本書紀』斉明天皇6年(660年)10月条にあり、百済から唐の捕虜100余人が献上されたことにつき、「今の美濃国の不破・片県二郡の唐人たちである」とある。今とは書紀の編纂時の8世紀初めを指すので、660年に不破郡があったという証拠にはならない。不破に郡があったことがわかる最古の記事は、天武天皇元年672年である。この年の壬申の乱のとき、6月27日に不破に入った大海人皇子(天武天皇)が郡家の近くで高市皇子の出迎えを受けた。不破は大海人皇子が東国から集めた軍勢の集結地になった。ここでいう郡は書紀が編纂当時の制度にあてはめて書いたもので、はじめは不破評として置かれ、大宝元年(701年)に他の評とともに郡に改められた。

別に、不破郡が当芸郡(多芸郡)から分割されたとする説もある[1]。『古事記』には倭建命が当芸野上に到ったとする記述があり、通説は「当芸野の上」と読むが[2]、不破郡の野上にあてれば野上がかつて当芸に属していたと解すことができる。また、不破氏に伝わる系譜が、壬申の乱の直後に当芸郡から不破郡が分割されたと伝える[3]。

先史

古代

中世

近世

- 1589年 ‐ 伊吹・岩手で太閤検地が行われる。

- 1593年 ‐ 伏見城築城の用材が表佐湊に陸揚げされる。

- 1600年 ‐ 関ヶ原の戦いがおこる。関ケ原や垂井が戦の舞台となる。

- 1600年 ‐ 垂井城(平塚為広の居城)が廃城となる。

- 1600年 ‐ 竹中重門が竹中氏陣屋に居を移す。

- 1624年~1811年にかけて中山道を朝鮮通信使が通行する。(計 9回)

- 1640年 ‐ 垂井宿・関ヶ原宿、助郷の指定をされる。

- 1642年 ‐ 関ヶ原の戦いで焼失した、南宮大社を再建する。

- 1691年 ‐ 松尾芭蕉が垂井に滞在する。

- 1729年 ‐ 垂井から美濃路経由で象が通る。

- 1755年 ‐ 垂井宿で大火がおこる。

- 1760年 ‐ 関ヶ原宿でも大火がおこる。

- 1827年 ‐ 中山道をラクダが通る。

- 1830年 ‐ 中山道をヒョウが通る。

- 1861年 ‐ 和宮が中山道を通過する。

近代以降

- 1868年 ‐ 神仏分離により、南宮大社内の寺院・仏堂を統廃合し、朝倉山に真禅院が移される。

- 1871年 ‐ 関ヶ原に郵便取扱所ができる。

- 1872年

- 垂井に郵便取扱所ができる。

- 郡立養蚕伝習所ができる。

- 明治16年(1883年)5月1日 ‐ 関ケ原駅が開業。

- 明治17年(1884年)

- 明治24年(1891年)10月28日 ‐ 濃尾地震が発生。

- 大正3年(1914年) ‐ 玉村に火薬庫ができる。

- 大正8年(1919年)7月29日 ‐ 垂井駅で列車衝突事故がおこる。死者1名、重傷者8名。

- 大正9年(1920年) ‐ 大谷池が完成。

- 昭和19年(1944年)

- 昭和20年(1945年) ‐ 垂井町が空襲をうける。

町村制以前の沿革

町村制以降の沿革

- 明治22年(1889年)7月1日 - 町村制の施行により、垂井町(現存)、今須村、松尾村、藤下村、山中村、玉村、関ケ原村(現・関ケ原町)、相川村、岩手村(現・関ケ原町、垂井町)、大石村、府中村、平尾村、梅谷村、敷原村、市之尾村、大滝村、新井村、宮代村、栗原村(現・垂井町)、室原村(現・養老郡養老町)、表佐村(現・垂井町)、長松村、荒川村、十六村、島村(現・大垣市)、綾戸村(現・垂井町)、静里村、久徳村、中曽根村、綾野村、福田村、荒尾村、牧野村、桧村、赤坂村、青墓村、青野村、榎戸村、矢道村、昼飯村(現・大垣市)が発足。それにともない以下の変更が行われる。(1町39村)

- 明治30年(1897年)4月1日 - 以下の町村の統合が行われる。(1町14村)

- 合原村 ← 室原村(現・養老郡養老町)、栗原村(現・垂井町)

- 府中村 ← 府中村、平尾村、市ノ尾村、梅谷村、敷原村、大滝村、新井村(現・垂井町)

- 宇留生村 ← 福田村、荒尾村、牧野村(現・大垣市)

- 静里村 ← 静里村、久徳村、中曽根村、荒川村、桧村(現・大垣市)

- 綾里村 ← 綾野村、養老郡野口村(現・大垣市)

- 岩手村 ← 岩手村、大石村(現・垂井町)、相川村[伊吹](現・垂井町、関ケ原町)

- 荒崎村 ← 長松村、十六村、島村(現・大垣市)、綾戸村(現・垂井町)

- 青墓村 ← 青墓村、青野村、榎戸村、矢道村、昼飯村(現・大垣市)

- 関原村 ← 松尾村、藤下村、山中村、関ケ原村、相川村[野上](現・関ケ原町)

- 明治30年(1897年)8月1日 - 郡制を施行。

- 明治34年(1901年)5月22日 - 赤坂村が町制施行して赤坂町となる。(2町13村)

- 大正6年(1917年) - 現住人口33,519名。マラリア患者数187名[8]。

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和3年(1928年)

- 昭和15年(1940年)2月11日 - 宇留生村・静里村が大垣市に編入。(3町10村)

- 昭和22年(1947年)10月1日 - 綾里村が大垣市に編入。(3町9村)

- 昭和29年(1954年)

- 4月1日 - 赤坂町が安八郡南平野村の一部(草道島および四成字青木)を編入。

- 9月1日(3町6村)

- 赤坂町・青墓村が合併し、改めて赤坂町が発足。

- 関ケ原町・今須村・玉村および岩手村の一部(伊吹の一部[9])が合併し、改めて関ケ原町が発足。

- 9月10日 - 垂井町・宮代村・表佐村・府中村・岩手村および荒崎村の一部(綾戸)が合併し、改めて垂井町が発足。(3町2村)

- 10月1日 - 荒崎村が大垣市に編入。(3町1村)

- 11月3日 - 合原村の一部(室原)が養老郡高田町・養老村・広幡村・上多度村・笠郷村・小畑村・多芸村・日吉村および池辺村の大部分(駒野新田および釜段大字徳島を除く)と合併して養老郡養老町が発足。

- 12月1日 - 合原村が垂井町に編入。(3町)

- 昭和31年(1956年)4月1日 - 赤坂町が揖斐郡池田町の一部(南市橋)を編入。

- 昭和42年(1967年)9月1日 - 赤坂町が大垣市に編入。(2町)

変遷表

| 旧郡 | 明治22年以前 | 明治初年 - 明治22年 | 明治22年 7月1日 町村制施行 |

明治30年 4月1日 郡制施行 |

明治30年 - 昭和30年 | 昭和31年 - 昭和40年 | 昭和41年 - 現在 | 現在 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 不破郡 | 栗原村 | 栗原村 | 栗原村 | 合原村 | 合原村 | 昭和29年11月3日 養老郡養老町 |

養老郡養老町 | 養老郡養老町 | 養老郡 養老町 | |

| 室原村 | 室原村 | 室原村 | 昭和29年12月1日 垂井町に編入 |

垂井町 | 垂井町 | 垂井町 | ||||

| 今須村 | 今須村 | 今須村 | 今須村 | 今須村 | 昭和29年9月1日 関ケ原町 |

関ケ原町 | 関ケ原町 | 関ケ原町 | ||

| 玉村 | 玉村 | 玉村 | 玉村 | 玉村 | ||||||

| 関原村 | 関原村 | 関原村 | 関原村 | 昭和3年4月1日 町制改称 関ケ原町 | ||||||

| 松尾村 | 松尾村 | 松尾村 | ||||||||

| 藤下村 | 藤下村 | 藤下村 | ||||||||

| 山中村 | 山中村 | 山中村 | ||||||||

| 野上村 | 野上村 | 相川村 | ||||||||

| 伊吹村 | 一部[9] | 伊吹村 | 岩手村 | 岩手村 | ||||||

| 一部[9]を除く | 昭和29年9月10日 垂井町 |

垂井町 | 垂井町 | 垂井町 | ||||||

| 大石村 | 大石村 | 大石村 | ||||||||

| 岩手村 | 一部[6]を除く | 岩手村 | 岩手村 | |||||||

| 一部[6] | 明治8年1月 府中村 |

府中村 | 府中村 | 府中村 | ||||||

| 府中村 | ||||||||||

| 平尾村 | 平尾村 | 平尾村 | ||||||||

| 梅谷村 | 梅谷村 | 梅谷村 | ||||||||

| 敷原村 | 敷原村 | 敷原村 | ||||||||

| 市之尾村 | 市之尾村 | 市之尾村 | ||||||||

| 大滝村 | 大滝村 | 大滝村 | ||||||||

| 新井村 | 新井村 | 新井村 | ||||||||

| 垂井町 | 垂井町 | 垂井町 | 垂井町 | 垂井町 | ||||||

| 宮代村 | 宮代村 | 宮代村 | 宮代村 | 宮代村 | ||||||

| 表佐村 | 表佐村 | 表佐村 | 表佐村 | 表佐村 | ||||||

| 綾戸村 | 綾戸村 | 綾戸村 | 荒崎村 | 荒崎村 | ||||||

| 長松村 | 長松村 | 長松村 | 昭和29年10月1日 大垣市に編入 |

大垣市 | 大垣市 | 大垣市 | ||||

| 十六村 | 十六村 | 十六村 | ||||||||

| 島村 | 島村 | 島村 | ||||||||

| 塩田村 | 明治8年1月 静里村 |

静里村 | 静里村 | 昭和15年2月11日 大垣市に編入 |

大垣市 | |||||

| 徳光村 | ||||||||||

| 荒川村 | 荒川村 | 荒川村 | ||||||||

| 久徳村 | 久徳村 | 久徳村 | ||||||||

| 中曽根村 | 中曽根村 | 中曽根村 | ||||||||

| 桧村 | 桧村 | 桧村 | ||||||||

| 福田村 | 明治18年7月15日 福田村 |

福田村 | 宇留生村 | |||||||

| 笠毛村 | ||||||||||

| 荒尾村 | 荒尾村 | 荒尾村 | ||||||||

| 牧野新田 | 明治20年 改称 牧野村 |

牧野村 | ||||||||

| 綾野村 | 綾野村 | 綾野村 | 綾里村 | 昭和22年10月1日 大垣市に編入 | ||||||

| 多芸郡 | 野口村 | 野口村 | 野口村 | |||||||

| 不破郡 | 青墓村 | 青墓村 | 青墓村 | 青墓村 | 青墓村 | 昭和29年9月1日 赤坂町 |

赤坂町 | 昭和42年9月1日 大垣市に編入 | ||

| 青野村 | 青野村 | 青野村 | ||||||||

| 榎戸村 | 榎戸村 | 榎戸村 | ||||||||

| 矢道村 | 矢道村 | 矢道村 | ||||||||

| 昼飯村 | 昼飯村 | 昼飯村 | ||||||||

| 赤坂村 | 明治8年1月 赤坂村 |

赤坂村 | 赤坂村 | 明治34年5月22日 町制 赤坂町 | ||||||

| 与市新田 | ||||||||||

| 安八郡 | 池尻村 | 池尻村 | 池尻村 | 北杭瀬村 の一部 |

昭和3年4月15日 赤坂町に編入 | |||||

| 興福地村 | 興福地村 | 興福地村 | ||||||||

| 草道島村 | 草道島村 | 草道島村 | 南平野村 の一部 |

昭和29年4月1日 赤坂町に編入 | ||||||

| 青木村 | 明治8年1月 四成村の一部 |

四成村 の一部 | ||||||||

| 池田郡 | 市橋村 | 一部 | 市橋村 | 市橋村 | 揖斐郡 八幡村 の一部 |

揖斐郡八幡村の一部 | 昭和30年4月1日 揖斐郡池田町の一部 |

昭和31年4月1日 赤坂町に編入 | ||

自治体の変遷

行政

- 歴代郡長

| 代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 明治12年(1879年)2月18日 | |||

| 大正15年(1926年)6月30日 | 郡役所廃止により廃官 |

その他

本郡と大垣市のうち旧不破郡の地域では、垂井式アクセントという京阪式アクセントの変種(京阪式アクセントから内輪東京式アクセントへの移行アクセント)が用いられる。

脚注

参考文献

関連文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.