トップQs

タイムライン

チャット

視点

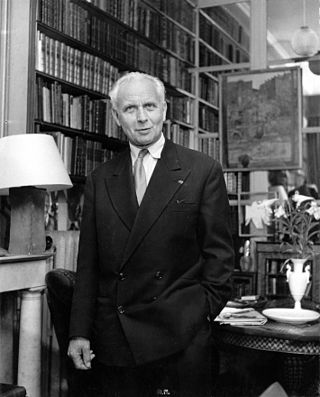

ルイ・アラゴン

フランスの詩人 (1897-1982) ウィキペディアから

Remove ads

ルイ・アラゴン(Louis Aragon、1897年10月3日 - 1982年12月24日)は、フランスの小説家、詩人、文芸評論家。

Remove ads

人物

アンドレ・ブルトン、フィリップ・スーポーらとともにダダイスム、シュルレアリスムを牽引し、『リテラチュール (文学)』を創刊。文芸雑誌『シュルレアリスム革命』を主宰した。

1927年に共産党に入党。UIERのフランス支部「革命作家芸術家協会」の機関誌『コミューン』の編集長、共産党の機関紙『ス・ソワール (今夜)』の編集長を歴任。1930年にハルキウで開催された国際革命作家同盟 (UIER) の大会にシュルレアリストを代表して参加したことを機に、社会主義リアリズムに転向。とりわけ、ナチス・ドイツ占領下で『グレバン蝋人形館』、『殉難者たちの証言』、『詩人たちの名誉』(ポール・エリュアール編)を地下出版し、文筆活動によってナチズムに抵抗したレジスタンスの詩人として知られる。

戦後は、『ス・ソワール』紙のほか、ロマン・ロランらによって1923年に創刊された共産党系の雑誌『ユーロープ (欧州)』などの再刊に尽力し、共産党の対独レジスタンス・グループ国民戦線の一派として結成された全国作家委員会 (CNE) の委員長を務めた。

1936年、『お屋敷町』でルノードー賞受賞。女性初のゴンクール賞受賞作家の妻エルザ・トリオレとはレジスタンス・文学活動を共にした。

Remove ads

生涯

ルイ・アラゴンは1897年10月3日、パリ16区でルイ・アンドリューの私生児として生まれた。弁護士、政治家のルイ・アンドリューは、共和派として第二帝政の崩壊後にローヌ県共和国検事を務めた後、リヨン選出の議員、パリ警視総監、バス=ザルプ県(現アルプ=ド=オート=プロヴァンス県)の警視総監および同県選出の議員を歴任した。1882年に6か月間、駐西(スペイン)フランス大使を務めたことから、息子の姓をアラゴン州に因んで「アラゴン」とした[1][2]。

母マルグリット・トゥーカス=マシヨンは聖職者ジャン=バティスト・マシヨンの遠縁にあたり、パリ17区で下宿屋を経営し、その後、ヌイイ=シュル=セーヌに居を構えて、絵付師、英仏翻訳家、大衆小説家として生計を立てていた[3]。アラゴンは母方の家庭で祖父母、2人の大叔母、叔父に育てられた。祖父は(1871年のパリ・コミューンに参加した)コミュナールであった。叔父エドモン・トゥーカス=マシヨンは、『メルキュール・ド・フランス』を中心とした文学者と親交が深く、自ら文芸誌『新現代評論』[4] を創刊し、また、近代芸術の愛好家でもあった[5]。

アラゴンはヌイイのサン=ピエール校で初等教育を受け、リセ・カルノに入学。早くから小説や詩を書き、6歳のときに書いた『なんという聖らかな魂』という作品は、20年後の1924年に綴りを訂正しただけで短編集『放縦』に所収された[6][7]。1909年、12歳のときに作文部門の一等賞の賞品としてモーリス・バレス選集を与えられた。後に即興劇「バレス裁判」としてダダイストの批判の対象となるバレスだが、当時はアナキスト・耽美主義者として青年知識人に深甚な影響を与えた文学者であった。アラゴンは「人生の方向を決定づけたと言っても過言ではない」というほどバレスに心酔し、また、バレスを通して、当時はまだ学校で教えられることのなかったスタンダールを読んだ。ゴーリキーの作品に出会ったのも12歳のときだった[8]。

Remove ads

第一次大戦

ブルトンとの出会い

1914年、第一次世界大戦が勃発。アラゴンは1回目のラテン語・科学のバカロレアを取得したばかりで、翌15年7月には2回目の哲学のバカロレアに合格。物理・化学・博物学課程 (PCN) 修了証書を得て、医学の勉強を始めたが、1917年9月に医学生として動員されて軍医補になるためヴァル=ド=グラース陸軍病院に入った。ここで同じく動員された医学生アンドレ・ブルトンに出会い、お互いに、相手が自分と同じようにマラルメ、ランボー、アポリネール、ロートレアモン、アルフレッド・ジャリなど、当時ほとんど評価されていなかった詩人に関心を抱いていることを知った[8]。ブルトンはアラゴンにフィリップ・スーポーを紹介し、彼らの交友はやがて、パリ6区オデオン通りのアドリエンヌ・モニエの書店に集まる作家、詩人らへと広がっていった[9]。

陸軍病院で軍医補の資格を得たアラゴンは1918年6月に准士官として出征し、エーヌ県クーヴレルで負傷し、クロワ・ド・ゲール勲章を受けた。戦時中から詩や評論を前衛文学雑誌に寄稿し始めた。最初の記事(アポリネールに関するもの)が掲載されたのは、ダダからシュルレアリスムの移行の火つけ役とされる詩人ピエール・アルベール=ビロ[10] が編集長を務め、アポリネール、スーポーのほか、キュビスムの理論家ピエール・ルヴェルディ、未来派の画家ジーノ・セヴェリーニらが参加する前衛文学・芸術誌『SIC』であった。アラゴンはまた、この頃から無政府主義の日刊紙『ジュルナル・デュ・ププル』、平和主義の雑誌『ヴァーグ』、ベルギー共産党の日刊紙『ドラポー・ルージュ』などを購読していた[2]。

戦間期

要約

視点

ダダイスム

1919年6月に復員し、医学の勉強を再開。ラリボワジエール病院で研修医を務めた。一方、1918年12月に『ダダ3』誌にダダ宣言が掲載された後、1919年3月にブルトン、スーポーとともに『リテラチュール』を創刊した。創刊号には、ルヴェルディ、アンドレ・ジッド、ポール・ヴァレリー、レオン=ポール・ファルグ、アンドレ・サルモン、マックス・ジャコブ、ブレーズ・サンドラール、ジャン・ポーランが寄稿したが、1920年には既成の秩序の否定・破壊を目指すダダの宣言文が次々と掲載され、アラゴンもまた同年3月に最初のダダ宣言を発表するほか、ブルトンを中心に即興劇など挑発的・反芸術的な活動を企画した。

アラゴンは後にフランス共産党に入党することになるが、すでに1921年にフランス社会党(SFIO)から分裂して結成されたときに、反戦を掲げる唯一の政党であるという理由でブルトンとともに入党しようとした。だが、このときは、運営委員会で代理を務めていたジョルジュ・ピオクに失望して断念したと、後に『ドミニック・アルバンとの対談』で語っている[11]。

1921年には早くもトリスタン・ツァラとブルトンの対立が露わになった。同年の春に行った即興劇「バレス裁判」は、極右的な政治思想に傾倒したモーリス・バレスに対する批判として、彼を裁判にかけるという設定であった。裁判長役はブルトン、ジョルジュ・リブモン=デセーニュが原告、アラゴンとスーポーが弁護士、バンジャマン・ペレがドイツ語を話すフランス兵の証人を演じた。観客も証人や陪審員として参加し、懲役20年の判決が下されたが、この劇でツァラは証人として登場し、ブルトンをバレス並みの卑劣漢扱いをした。同様に、ブルトンが「現代精神の擁護」のための国際会議を招集したときにも、ツァラはこれを伝統への回帰だとして参加を拒否した。この結果、ペレ、エリュアール、後にジャン・コクトーらもツァラを支持したが、アラゴンはブルトンを支持し、『リテラチュール』誌はダダと縁を切ることになった。これはすべてを破壊し、無意味化するダダイスムと、無意味や無意識を重視し、そこに新しい表現を見出そうとするシュルレアリスムの根本的な違いであった[12]。

さらに、1923年7月6日にミシェル劇場で行われた「髭の生えた心臓の夕べ」はダダイスムの終焉を告げる事件となった。ブルトン、アラゴン、ペレらが参加したこの企画で、ダダイストのピエール・ド・マッソが「ジッドは死んだ、ピカソは死んだ」と宣言文を読み上げたとき、友人のピカソを侮辱したことに腹を立てたブルトンらが舞台に飛び上がってマッソンに殴りかかり、警察を呼ぶ騒ぎになった。既成の秩序の破壊を唱えるダダが、最後に秩序の維持にあたる公権力に訴えたのは決定的であった[13][14]。

〈一種の空白期間〉

アラゴンはツァラとの対立から決別に至るまで常にブルトンと行動を共にしたが、ブルトンのシュルレアリスム宣言が発刊され、アラゴンがシュルレアリスム的小説『夢の波』を発表した年でもある1924年までのダダからシュルレアリスムへの移行期を、アラゴンは「一種の空白期間」と呼んでいる[15]。すでに処女詩集『祝火』を刊行し、耽美主義的な小説『アニセまたはパノラマ』を『新フランス評論』に発表し、次作『テレマツク冒険談』を準備していた彼は、1922年の初め頃に家族の反対を押し切って医学を断念する決意をした。医学生としてわずかながらも国家から給付金を受けていた彼は、生活の糧を絶たれ、まずは生計を立てなければならなかった。ブルトンから彼の友人で服飾デザイナーのジャック・ドゥーセに紹介された。ドゥーセは美術品蒐集家、作家の手書き原稿などの蒐集家でもあり、特に、1924年にブルトンに勧められてピカソの『アビニヨンの娘たち』を購入したことで知られるが[16]、アラゴンは、現在、ソルボンヌ大学附属ジャック・ドゥーセ文学図書館に保管されているドゥーセの蔵書に関するアドバイザーとして採用された。仕事の内容は、「アンドレ・シュアレスの発想で収集された過去のコレクションを補充すること、〈同世代の詩的精神の形成〉に貢献した作品を列挙すること、イジドール・デュカス(ロートレアモン伯爵)が読んだはずの資料を提示すること」であった。アラゴンは、このとき、ドゥーセのために『現代文学史草案』を執筆し、『リテラチュール』誌に順次発表した[15]。さらに、生活費を補充するために、ジャック・エベルトのシャンゼリゼ劇場の技術監督であったルイ・ジューヴェの推薦で、同劇場の演目を週刊新聞『パリ・ジュルナル』として刊行する仕事を得た。この間、後に『テレマツク冒険談』(1922年刊行)、『放縦』(1924年)、詩集『永久運動』(1925年) に所載されることになる作品を引き続き『新フランス評論』に次々と発表した。こうして、ダダの活動において表現されたアラゴンの反逆精神は、シュルレアリスムに新たな表現を見出すことになった。

シュルレアリスム

シュルレアリスム運動の基盤にはフロイトとマルクスの思想がある。すなわち、合理的、理性的、論理的な秩序を排除し、代わりに無意識の表現を引き出すことで人間性を回復・解放しようとする運動であり[17]、とりわけ、アラゴンにとっては、マルクス主義的な解放と革命の希望であった[2]。1924年にパリ7区のグルネル通りにシュルレアリスム研究所が設立され、シュルレアリスム宣言が発表された。とりわけ、ノーベル文学賞受賞作家アナトール・フランスが死去したときに共同で執筆した小冊子『死骸』は、アナトール・フランスという権威的な存在を葬り去り、乗り越えようとするシュルレアリスムの最初の象徴的な行為であり[18]、この小冊子に掲載されたアラゴンの記事「すでに死者を殴り倒したか」は、とりわけ衝撃的なものとして一大スキャンダルを巻き起こした[19][20]。

1924年末には文芸誌『シュルレアリスム革命』が創刊され、最初の4号はピエール・ナヴィルとバンジャマン・ペレが編集、以後はアラゴンが中心となって1929年まで5年にわたって自動記述、睡眠実験、デペイズマン、コラージュ、無意識、夢、偶然、不条理などシュルレアリスムの重要なテーマをすべて取り上げ、運動の最も重要な雑誌の一つとなった[21]。

この頃にはまた、アンリ・バルビュスが1919年に発表した『クラルテ』[22] を契機として共産主義知識人らが起こした国際的な反戦平和運動の機関誌『クラルテ』[23] の編集委員とシュルレアリストとの間に協力関係が生まれ、アラゴンは『クラルテ』誌に記事を掲載し始めた。とりわけ、リーフ戦争でフランスが1925年7月にリーフ共和国に宣戦布告してモロッコに侵攻すると、バルビュスが反戦を呼びかけ、これに賛同したシュルレアリストと『クラルテ』誌の共産主義者がリーフ戦争反対声明に共同署名し、共産党の機関紙『リュマニテ』紙に掲載。これを機に、政治・社会改革への関与には疑問を抱いていたブルトンも共産党への接近を模索するようになった[2]。「まず革命を、そして常に革命を」と題され、1925年9月21日に『リュマニテ』紙に掲載されたシュルレアリストと共産主義者のこの共同声明は、10月15日に『クラルテ』誌と『シュルレアリスム革命』誌に同時に掲載された。これは、シュルレアリストらにとって文学芸術革命を社会革命へつなげようとする試みであり、以後、アラゴンのほか、ロベール・デスノス、エリュアール、ミシェル・レリスらが次々と『クラルテ』誌に執筆した。アラゴンはこの頃、『共産党宣言』やヘーゲル、レーニンの著書を読み、1925年11月から翌26年6月にかけて『クラルテ』誌に「マルクス主義者」、「精神のプロレタリアート」、「精神の代価」と題する理論的な考察を発表し、ブルジョワ体制における知識人の現状を批判した。1926年末から翌27年にかけてアラゴン、エリュアール、ブルトン、ペレ、ピエール・ユニックが共産党に入党した。5人はシュルレアリストの入党に関する誤解を解くために、「白日の下に」と題する小冊子を作成し、シュルレアリストは共産党において特殊な役割を担うことになると主張したが、逆に誤解を募らせるだけであり、ブルトンはまもなく離党した。政治的立場だけでなく文学論、特に小説の問題についてもブルトンとアラゴンの間に対立が生じ始めていた。アラゴンはこの間、主に『シュルレアリスム革命』誌に発表した短編を『放縦』、『パリの農夫』として出版していたが、一方で、想像を絶するほどの「小説創造の可能性」としてすでに6年近くにわたって『無限の擁護』という「小説というジャンルの伝統的な法則にすべて違反したある新種の小説」を生み出そうとしていた。100人ほどの人物が登場する1,500ページにも及ぶ作品として構成され、「あらゆるモラルが崩壊して、一種の巨大な乱痴気騒ぎに陥る」黙示録的な世界を描くはずであった。だが、アラゴンはこの作品を1927年の秋にマドリッドのホテルの一室で焼き捨てた。彼はこの作品を「1927年に放り出した」と書いているだけである[6]。

彼はこのときナンシー・キュナードと一緒であった。キュナードは豪華客船を運航するイギリスのキュナード汽船会社(キュナード・ライン)を相続する一族に生まれた詩人で、保守的なイギリス上流社会を捨てて渡仏、シュルレアリストやモンパルナスの芸術家・文学者らと知り合い、2年ほどアラゴンと恋愛関係にあった[24]。アラゴンはこの頃、ルイス・キャロルのナンセンス詩『スナーク狩り』をフランス語に訳しているが、キュナードはこれを編集し、自ら設立したアワーズ出版社から刊行した。この出版社は短命に終わったが、当時パリに住んでいたサミュエル・ベケットの最初の詩集『ホロスコープ』やエズラ・パウンドの『カントス』を刊行したことでも知られる[25]。一方、キュナードはアラゴンの影響で共産主義に傾倒した。まもなくアラゴンのもとを去って黒人ピアニストのヘンリー・クラウダーと付き合うようになった彼女は、後に共産主義革命による黒人解放を訴える運動家として活躍した[26]。キュナードとの別れはアラゴンを自殺未遂に追い込んだ。1928年9月、ベネチアでのことである[1][27]。

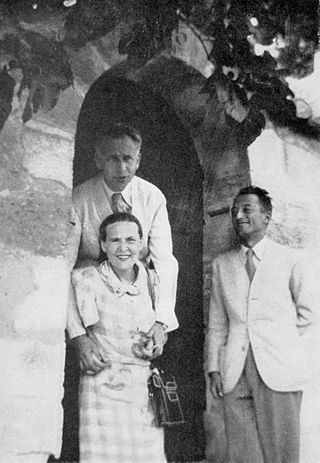

同年11月、モンパルナスのブラッスリー「ラ・クーポール」でロシア生まれの詩人ウラジーミル・マヤコフスキーと彼の愛人リーリャ・ブリークの妹で、後に生涯を共にすることになるエルザ・トリオレ(旧姓カガン)に出会った。エルザはモスクワで知り合ったフランス人の将校アンドレ・トリオレと結婚し、シベリア、サンフランシスコ、タヒチと彼の赴任に同行した後に別居し、1924年に渡仏。当時芸術家のコミュニティであったモンパルナスに住み、フェルナン・レジェやマルセル・デュシャンらと付き合っていた。一方、1923年に芸術左翼戦線(レフ)を結成したマヤコフスキーは、アラゴンに社会革命において詩人が担う役割、その方向性を示す存在となった[2]。

1929年、ブルトンはシュルレアリスト5人の共産党入党によって生じた対立を解消するために、除名者、『クラルテ』寄稿者を含むすべてのシュルレアリストに対して集会を呼びかけたが失敗に終わったため、あらためて政治的・文学的立場を明確にするために1930年に『シュルレアリスム第二宣言』を発表し、さらに、デスノス、アントナン・アルトーらを除名し、サルバドール・ダリ、ルイス・ブニュエル、ルネ・シャール、ジョルジュ・サドゥールらを加えて『シュルレアリスム革命』の後続誌『革命に奉仕するシュルレアリスム』[28] を創刊した。

アラゴン事件 -〈赤色戦線〉

1930年4月、マヤコフスキーが自殺。アラゴンとエルザは姉リーリャ・ブリークに会うためにソ連を訪れた。ジョルジュ・サドゥールが合流し、アラゴンとサドゥールはハルキウ(ハリコフ)で開催された国際革命作家同盟 (UIER) の大会にシュルレアリストを代表して参加した。この経験が大きな転機となった。シュルレアリスムの共産党からの独立性を主張するブルトンに対して、アラゴンは共産党と共同戦線を張る必要があると考えるようになり、サドゥールとともに作成したハリコフ会議の報告書には、共産党との合意に基づいて国際革命作家同盟のフランス支部「革命作家芸術家協会 (AEAR)」を設立することなどが盛り込まれていた。ハリコフ報告はシュルレアリストにとって到底受け入れられるものではなく、この後3か月にわたって激論が交わされた[29]。

さらに、アラゴンがソ連滞在中に書いた長詩「赤色戦線」は、彼の社会主義的情熱を語るものであり、これにより、アラゴンとブルトン、ひいてはシュルレアリスムとの決別は決定的なものとなった。労働者に革命を呼びかけ、「赤い列車は動き出し、だれも止められはしない、SSSR、SSSR、五カ年計画を四年で成し遂げよう、SSSR、人間による人間の搾取をやめさせよう、SSSR、SSSR、SSSR」(SSSR:ソビエト連邦)、「ポリ公どもをぶっ殺せ」、「レオン・ブルムに火を放て」といった詩句を含むこの詩は、1931年10月に刊行された詩集『迫害する被迫害者』の巻頭詩として掲載され、国際革命作家同盟の機関誌『世界革命文学』のフランス語版にも掲載された。ところが、このフランス語版が11月にパリで押収され、翌32年1月16日、アラゴンは、「無政府主義の宣伝のために」、「軍隊に不服従を促し、殺人を教唆した」として告発された。これは、5年の禁錮刑が言い渡される可能性のある犯罪であり、シュルレアリストらを巻き込んだ「アラゴン事件」に発展した[29]。

シュルレアリストらはさっそく「裁判を目的とした詩作品解釈の試みに抗議し、訴訟の中止を要求する」という声明を発表し、アラゴン告発に抗議する署名運動を開始した。たちまち、フランスだけでなく、ベルギー、ドイツ、チェコスロバキア、ユーゴスラビアなどの知識人から300人以上の署名が集まった。一方、ブルトンにとってこの運動は、詩作品「赤色戦線」の評価とは別であり、彼は同年3月に発表した小冊子『詩の貧困 ― 世論に裁かれる「アラゴン事件」』[30] において、この詩は「新しい道を切り拓くものではなく」、「状況の詩」であり、「詩における後退」であると断言した。これに対して、1932年3月に設立された革命作家芸術家協会はアラゴンを支持し、アラゴンは『リュマニテ』紙に『詩の貧困』の内容を否認するとする囲み記事を掲載した。こうして、ハリコフ会議を機に共産主義への一歩を踏み出し、ブルトンの「シュルレアリスム第二宣言」を否認したアラゴンの「赤色戦線」、そして「アラゴン事件」は、シュルレアリスムという文学芸術革命に留まるか、これを社会革命に発展させるかという問題をシュルレアリストらに突きつけることになり[1][29]、アラゴン自身は後に『社会主義レアリスムのために』に「ソビエトから帰ってきたわたしはもはや同じ人間ではなかった。もはや『パリの農夫』の作者ではなく、『赤色戦線』の作者だった」と書くことになる[31]。

革命作家芸術家協会 -〈コミューン〉

1932年の春からエルザとともにソ連に1年間滞在して国際革命作家同盟の機関誌『世界革命文学』のフランス語版の編纂にあたった。パリに戻ってからは『リュマニテ』紙の総合情報欄担当の記者を1934年5月まで務め、また匿名で、240人の死者、300人の負傷者を出した1933年の列車脱線事故、両親を殺害したかどで無期懲役刑を言い渡された18歳の女性ヴィオレット・ノジエールの事件などの三面記事から、アクション・フランセーズなどの右派・極右勢力がナチスによるドイツ制覇に連動して民衆を扇動して起こした1934年2月6日の危機まで主に社会問題に関する記事を執筆した。『リュマニテ』紙の編集長ポール・ヴァイヤン=クーチュリエはアラゴンを共産党書記長のモーリス・トレーズに紹介した。1930年から1964年まで長らく書記長を務めたトレーズはフランス人民戦線の結成、対独レジスタンス運動に参加し、1956年のハンガリー動乱におけるソ連の軍事介入まで一貫してソ連の指導者(ヨシフ・スターリンおよびその後継者)の外交政策を支持した人物であり、アラゴンが当初なじめなかった共産党に活動の場を見出したのもトレーズの影響であった[2]。

国際革命作家同盟 (UIER) のフランス支部「革命作家芸術家協会」は1932年3月に設立され、アラゴンのほか、バルビュス、ジッド、ブルトン、デスノス、ペレ、ロマン・ロラン、ロバート・キャパ、ウジェーヌ・ダビ、マックス・エルンスト、ジャン・ゲーノ、ジャン・ジオノ、アンドレ・マルロー、ポール・ニザンらが参加した[32][33]。1933年7月には同協会の機関誌『コミューン』が創刊され、アラゴンは1933年7月から1936年12月まで編集事務局を務めた後、1937年1月からジッド、ロマン・ロラン、ヴァイヤン=クーチュリエとともに編集委員、1937年の秋からロマン・ロランと共同編集長を務めたが、事実上はアラゴンが一人で編纂を担当した。『コミューン』誌の創刊号は「検閲、今ここで」と題され、以後、「グラムシと大衆文化」、「人道主義はヒューマニズムか」、「スターリンを語る」などの特集が組まれている[34]。アラゴンは『コミューン』誌に定期的に寄稿し、ポール・ニザンの『アントワーヌ・ブロワイエ』や政治小説などの書評、1936年のスターリン憲法や第一回モスクワ裁判に関する記事を掲載した。また、革命作家芸術家協会や彼が事務局長を務める文化会館(革命作家芸術家協会以外の人民戦線の様々な文化団体が参加)の主催で、ルネ・クルヴェルとの討論会「絵画の未来」(1935年5月)、「ヴィクトル・ユーゴー特集」(1935年6月)、「フランス小説の擁護 ― (ルイ・ギユーの小説)『黒い血』が意味するもの」(1935年12月)、「時事問題としてのリアリズム」(1936年5月)、のゴーリキー追悼特集(1936年8月)など多くの大会や討論会を組織した[2]。

社会主義リアリズム - 革命的ロマン主義

1934年に、主に1932年のソ連滞在中に書かれた詩を『ウラル万才』として発表した。表題作「ウラル万才」は「重要なのは世界を変えることである」というマルクスの言葉で結ばれている[35]。1934年には小説『バーゼルの鐘』も発表された。クララ・ツェトキンを新しい女性像として描いたこの小説は[36]、アラゴンの社会主義リアリズム五部作『現実世界』の第一作であり、この後、『お屋敷町』、『二階馬車の乗客たち』、『オーレリアン』、および戦後に『レ・コミュニスト』全6巻が刊行されることになる。『お屋敷町』は1936年ルノードー賞を受賞した。また、これらの作品は、妻エルザ・トリオレに捧げられ、「私が今日あるは彼女のお蔭であり、私が懐疑と絶望の底から、生死を賭けるに足る「現実世界」の入口を見出すことのできたのも、彼女のお蔭である」と書かれている[37]。

1935年に刊行された『社会主義レアリスムのために』は講演集であり、パリ文化会館での講演「アルフレッド・ド・ヴィニーからアヴデエンコへ ― ソビエトの作家」、1935年4月にニューヨークで開催された「ジョン・リード・クラブ大会へのメッセージ」、反戦・反ファシズムを掲げた文化擁護国際作家会議での講演「現実に帰れ」などが含まれる。アラゴンの社会主義リアリズムは、ソ連の社会主義リアリズムをフランス文学の伝統につなげようとする試みであり、「(エミール・ゾラの)『ジェルミナール』と(ヴィクトル・ユーゴーの)『懲罰詩集』が一体となった」ような「革命的ロマン主義」と定義している[2]。第1回文化擁護国際作家会議は1935年6月にパリで開催され、アラゴンはイリヤ・エレンブルグの協力を得て事務局を務めた。ソ連からはエレンブルグのほかイサーク・バーベリ、ドイツからはハインリヒ・マン、ベルトルト・ブレヒト、アンナ・ゼーガース、オーストリアからローベルト・ムージル、英国からオルダス・ハクスリーらが参加した[38]。第2回はスペインで開催され、第3回は1937年に再びパリで行われた[注釈 1]。これらの講演は「文化擁護国際作家協会」叢書としてドノエル出版社から刊行された。なお、第1回文化擁護国際作家会議ではエレンブルグと対立したブルトンが同会議から追放されるなど、スターリンのソ連を支持する共産主義者らとシュルレアリストらの決別が決定的なものとなった[39]。

1936年から1938年にかけて行われたモスクワ裁判(スターリンの大粛清)について、アラゴンは『コミューン』誌上でこれを正当化しているが、この事件に「動揺しなかったわけではない」とされる。義姉リーリャ・ブリークの愛人プリマコフも1937年に銃殺刑に処されたが、彼の有罪を信じていたわけではなく、また、ジャック・デュクロとの対談でモスクワ裁判の話になったときにも、公言を避けていた[40]。とはいえ、これについては当時の他の左派知識人も同様で、1934年2月6日の危機への抗議として結成された反ファシズム知識人監視委員会もモスクワ裁判はもとより、ソ連の共産主義に対してすら公に立場を表明していない[41]。

共産党の機関紙〈ス・ソワール〉

1936年の秋に、共産党書記長トレーズからの依頼により、機関紙『ス・ソワール (今夜)』(日刊紙)を創刊することになり、ロマン・ロランらが創刊した『ユーロープ』誌で活躍していたジャン=リシャール・ブロックに協力を求めた。ブロックはこれを機に共産党に入党し、アラゴンとともに共同編集長を務めた[42]。創刊号は1937年3月1日に刊行され、共産党のガブリエル・ペリ、ニザン、サドゥール、トリオレ、コクトー、ジュリアン・バンダ、ジャン・ブランザ、アンドレ・ヴィオリスら主に人民戦線を支持する作家が参加した。特にスペイン内戦について多くのルポルタージュを行い、販売部数は1937年の12万部から2年後の39年には25万部に急増した(同年の『リュマニテ』の販売部数は約35万部)[43]。『ス・ソワール』はスペイン内戦の共和派(人民戦線政府)を支持し、1938年9月のミュンヘン協定(対独宥和政策)に反対する論陣を張った。

Remove ads

第二次大戦

要約

視点

独ソ不可侵条約

1939年8月23日にスターリンがヒトラーと独ソ不可侵条約を締結。共産党は狼狽した。党幹部はソ連の方向転換の理由と、この条約によってもなお、共産党の反ファシズムとソ連の政策への支持が両立し得ることを説明する必要があり、『リュマニテ』紙上で「独ソ不可侵条約は、ナチズムの基本的教義全体の突然の放棄である」と弁明した[44]。アラゴンもまた、『ス・ソワール』紙の編集長としてこれを正当化するために、8月23日付『ス・ソワール』紙には「平和万歳」、翌24日は「すべて侵略国に抗して」と題する社説を掲載したが、翌8月25日、ダラディエ内閣は、『リュマニテ』紙、『ス・ソワール』紙のほか、共産党のすべての機関紙を押収し、発禁処分とし、さらに、集会や宣伝活動も禁止した[44]。そのうえ、アラゴンは極右のデモによって攻撃を受け、8月末までチリ大使館に保護された[1]。なお、『ス・ソワール』が再刊されるのは、戦後(パリ解放後)の1944年9月末のことであり、これ以後も廃刊となる1953年までアラゴンが編集長を務めた[45]。

アラゴンは1939年9月2日に軍医補として動員され、ベルギーの前線に送られた。まやかし戦争の間は、ジャン・ポーランがガストン・ガリマールを説得し、ガリマール出版社刊行の『新フランス評論』に引き続き『二階馬車の乗客たち』を発表した。1940年5月にナチス・ドイツがフランスに侵攻。アラゴンの部隊はブリュッセル東方のティーネン郊外のベルギー軍陣地を救援することになっていたが、英仏連合軍の敗北によりダンケルクへの潰走が始まった。アラゴンの部隊がダンケルクに到着したのは5月29日。このときのことを詩「ダンケルクの夜」に書いている[46]。1940年6月14日、ドイツ軍がパリに無血入城(パリ陥落)。アラゴンの「リラと薔薇」は、パリ陥落前のリラが咲く5月(「雲のなかった五月」)と陥落後の薔薇が咲く6月(「胸えぐられた六月」)の間に「消えうせた数世紀」としてこの「恐ろしい悲劇」を語った詩である[46]。この詩は1940年7月に『フィガロ』紙に掲載された。ジャン・ポーランがアラゴンにこの詩を見せられたときに丸暗記して掲載したものであった[47]。

アラゴンはクロワ・ド・ゲール勲章を受け、1940年7月にドルドーニュ県リベラックで復員した後、エルザに再会し、南部の自由地域カルカソンヌ、レ・ザングルに向かい、ここでピエール・セゲルスに合流し、12月30日、ニースに到着した。

対独レジスタンス - 地下出版

ヴィシー政権下ではナチス・ドイツによって反独的な書物やユダヤ人による出版が禁止され、厳しい検閲が行われた。また、あらゆる物資が不足し、紙やインクなども配給制であった。ドイツ軍は配給を制限することで、さらに言論・思想の自由を抑圧したのである[48][49]。さらに、1940年9月28日には出版社労働組合と占領当局との間で検閲協定が締結された[50]。これにはアラゴンの著書や『新フランス評論』を出版していたガリマール出版社、ドノエル出版社も署名した。一方、同日付で駐仏ドイツ大使オットー・アベッツが禁書目録「オットー・リスト」を発表した。これは出版社ごとに(ガリマール出版社は『新フランス評論』出版社として)発禁または書店から回収する842人のユダヤ人作家・反ナチス作家(主に共産主義者)の著書1,060冊の一覧であり、ハインリヒ・ハイネ、トーマス・マン、シュテファン・ツヴァイク、マックス・ジャコブ、ジョゼフ・ケッセル、ジークムント・フロイト、カール・グスタフ・ユング、カール・マルクス、レフ・トロツキーらのほか、フランスの作家ではジュリアン・バンダ、レオン・ブルム、そしてアラゴンの『バーゼルの鐘』(ドノエル出版社刊行およびこのドイツ語翻訳)が挙がっている[51]。『新フランス評論』は1940年6月1日にいったん終刊し、12月にオットー・アベッツの要請により再刊された。アベッツはピエール・ドリュ・ラ・ロシェルを編集長に任命した。ドリュ・ラ・ロシェルは1920年代にはアラゴン、ブルトンらとともにダダ、シュルレアリスムに参加したが、ファシズムに傾倒し、ヴィシー政権下でゲッベルスの宣伝省の企画による「新しいヨーロッパ文化の創造」を訴えるワイマール作家会議に親ナチ作家を率いて参加するなど対独協力派を代表する作家となった[52]。

一方、1939年8月23日に独ソ不可侵条約が締結されたことを受けて、ドイツ学者ジャック・ドクール、哲学者ジョルジュ・ポリツェル、物理学者ジャック・ソロモンが共産党の対独レジスタンス・グループ国民戦線の一派として全国作家委員会を結成した。1941年6月22日にドイツ軍がソ連侵攻を開始したことで(独ソ戦)、独ソ不可侵条約が事実上破棄されると、共産党はヴィシー政府の対独協力政策に対して公然と反対を表明し、モスクワからの指令に従って武装ゲリラ組織を結成するなど、本格的なレジスタンス運動を展開した[53]。これは、党の機関紙の編集長として独ソ不可侵条約の締結以来、複雑な立場にあったアラゴンにとっても同様であった。彼は1941年にガリマール社から『断腸詩集』を発表した後、翌42年には「エルザへの讃歌」と「エルザの瞳」をそれぞれアルジェに拠点を置く「フォンテーヌ評論」出版社とスイスに拠点を置くバコニエール出版社から刊行していた。これらはエルザへの愛を歌う詩であると同時に、女性名詞の「フランス」への愛の歌、すなわち、検閲の目をくぐって対独抗戦を呼びかける抵抗の詩であった[1]。

1941年にジャン・ポーランと全国作家委員会のジャック・ドクールが地下出版の週刊新聞『レットル・フランセーズ (フランス文学)』を創刊。当時挿絵画家であったジャン・ブリュレル(ヴェルコール)と作家のピエール・ド・レスキュールは地下出版社の深夜叢書を創設した。この2つのグループは、文筆活動によってナチスの弾圧に抵抗し、言論・表現の自由を擁護する活動を牽引した。1943年、アラゴンはエルザ・トリオレとともに南部自由地域の全国作家委員会を結成した。これを機に、ピエール・セゲルス、ジャン・カスー、クロード・アヴリーヌ、ルイ=マルタン・ショフィエ、ジャン・プレヴォー、アンドレ・ルソー、クロード・ロワらの参加を得て、組織が拡大していった[54]。なお、全国作家委員会はパリ解放後に対独協力作家のブラックリストを『レットル・フランセーズ』紙に掲載し、編集長のポーランはこれに抗議して辞任することになるが、戦後1953年から1972年まで同紙の編集長を務めたのがアラゴンであった。

一方、深夜叢書の活動にもトリオレ、カスー、アヴリーヌらとともに参加し、1943年から44年にかけてトリオレの『アヴィニヨンの恋人』[55]、アラゴンの『グレバン蝋人形館』と『殉難者たちの証言(に基づく精神に対する犯罪)』が地下出版された。これらはすべて偽名で発表され、トリオレはローラン・ダニエル、アラゴンは怒りのフランソワ、ジャック・デンタンという偽名を使った。『殉難者たちの証言』では、人類博物館(シャイヨ宮)を拠点として非合法の新聞『レジスタンス』を発刊し、1942年2月23日にモン・ヴァレリアン要塞で銃殺刑に処された言語学者・民族学者のボリス・ヴィルデ、人類学者のアナトール・ルヴィツキーらの「人類と諸国民の科学である民族学」に基づくレジスタンス運動を、ヒトラーの人種主義に対する抵抗運動と捉えている[56]。

深夜叢書からは、ポール・エリュアールが22人のレジスタンス詩人の作品を編纂した『詩人たちの名誉』、および戦後にレジスタンス文学のアンソロジー『祖国は日夜つくられる』も刊行された。エリュアールはアラゴン事件直後に「アラゴンは別人になった。もはや彼のことを思い出すこともない」と辛らつに批判し[57]、以後、二人は10年近くにわたって会っていなかったが、二人を再び結びつけたのはレジスタンス運動であり、1942年に発表されたエリュアールの詩「自由」は、英国空軍機からフランス全土にばら撒かれ、フランス国民の心に希望を蘇らせた。エリュアールが無署名で書いた『詩人たちの名誉』の序文には、「アメリカ人民に鼓舞されたホイットマン、武器を取れと呼びかけたユーゴー、パリ・コミューンから霊感を与えられたランボー、みずからも奮い立ち、ひとをも奮い立たせたマヤコフスキー・・・広大な見地に立った詩人たちは行動へと導かれたのだ・・・闘争こそが詩人たちに力を与えることができる」と書かれている[58]。アラゴンはこのアンソロジーに同じ偽名で「フランスの起床ラッパ」、「責苦のなかで歌ったもののバラード」、「ストラスブール大学の歌」、「薔薇と木犀草」などの詩を発表した。とりわけ、共産党員・レジスタンス運動家として活動を共にし、1941年12月15日に銃殺刑に処されたガブリエル・ペリ、ドイツ将校殺害の報復として1941年10月22日に銃殺刑に処された人質48人の1人で17歳の共産党員ギィ・モケ[59]、同じくレジスタンス運動家として処刑されたキリスト者のエティアンヌ・ドルヴとジルベール・ドリュの4人に捧げられた「薔薇と木犀草」は、共産党の象徴である赤い薔薇と、フランス王政・カトリックの色である白の木犀草によって、「神を信じたものも、信じなかったものも、ドイツ兵に囚われたあの美しきものをともに讃えた・・・なお歌い続けよ、薔薇と木犀草とをともに燃えたたせたあの愛を」と、フランスのための連帯・団結、対独抗戦を讃えている[46][60]。また、ジャン・ポーラン、ドミニク・オーリー共編のアンソロジー『祖国は日夜つくられる』には、「リラと薔薇」、「アウシュヴィッツ」、「ラ・ロシェル包囲戦の歌」などが掲載されている[61]。

Remove ads

戦後

要約

視点

ニザン事件

1939年8月の独ソ不可侵条約締結後の共産党内の混乱において、党を批判して離党したニザン(1940年5月23日、戦死)を、書記長トレーズはかねてから裏切り者と非難していたが、戦後、この問題が再燃し、哲学者アンリ・ルフェーヴルが1946年刊行の『実存主義』で、アラゴンが1947年4月の『レットル・フランセーズ』紙、『リュマニテ』紙、1949年刊行の小説『レ・コミュニスト』でそれぞれニザンを批判した。これに対して、ジャン=ポール・サルトルは、『レ・タン・モデルヌ』にニザンを支持するモーリアック、カミュ、レスキュール、ポーラン、レリス、ボーヴォワール、メルロー=ポンティ、ブルトン、カイヨワら知識人26人の請願書を掲載し、共産党にニザン批判の根拠を提示するよう求めた。共産党は明確な根拠を示すことができず、ルフェーヴルは、『実存主義』は「スターリン主義の」作品であると釈明、アラゴンは『レ・コミュニスト』の再刊の際に該当する部分を削除した[62]。

新聞・雑誌主筆

ロマン・ロランらによって1923年に創刊され、戦前はジャン・ゲーノ、ジャン・カスーが編集長を務めた共産党系の雑誌『ユーロープ』は、1939年の独ソ不可侵条約の締結以降、休刊となっていたが、1946年にアラゴンにより再刊された。最初はフランス叢書から、1949年からは同年にアラゴンが共産党の出版局として創設したフランス合同出版から刊行された。『ス・ソワール』紙はパリ解放のさなか、1944年8月22日に再刊された。ブロックが編集長を務めたが、1947年に死去し、アラゴンが後任として1953年まで務めた。同年に『レットル・フランセーズ』紙の編集長に就任し、1972年まで務めた。さらに、全国作家委員会はジャン・ポーランが対独協力作家のブラックリストの件で『レットル・フランセーズ』紙の編集長を辞任した後、とりわけ、1956年2月のソ連共産党第20回大会でのフルシチョフによるスターリン批判演説は、左派知識人に前例のない衝撃を与え、以後、全国作家委員会は活力を失っていった。アラゴンは1957年に会長に就任したが、まもなく距離を置くようになり、『レットル・フランセーズ』紙もやがて共産党の機関紙としてではなく、元党員や他の知識人にも開かれた新聞として知られるようになった。

スターリン批判

アラゴンは1950年に共産党中央委員会の委員に任命され、戦後も一貫して党の方針に沿った活動を行っているが、たとえば、1968年の五月革命で、『リュマニテ』紙が学生運動を厳しく批判したときに、中央委員会委員で唯一、ソルボンヌ大学でデモを行う学生たちと話し合いの場を持ち、『レットル・フランセーズ』紙で特集を組むなど、一知識人としての独立性を維持している。同様に、同年のプラハの春(チェコ事件)についても『レットル・フランセーズ』紙上にこれを支持する記事を掲載し、ミラン・クンデラの小説『冗談』の序文を書いている[63][64]。この序文はクンデラをフランスおよび世界に知らしめる契機となった[65]。

また、1953年のスターリン肖像事件では、肖像を描いたピカソを擁護した。これは、スターリンの死去に際して『レットル・フランセーズ』紙の第一面に掲載されたピカソによるスターリンの肖像画が若い頃のスターリンを描いたものであったため、社会主義リアリズムの信奉者らから抗議が殺到した事件である。トレーズ書記長は、「リアリズム芸術の発展のために勇敢に闘っている党中央委員のアラゴンが、この肖像の公表を許したことを遺憾とする」という公式声明を発表した。アラゴンは、社会主義リアリズムを信奉しながらも、『レットル・フランセーズ』紙上で、「私はピカソの感覚を疑わない。この肖像を描こうとしたのは、スターリンの死を心底悲しんだからだ・・・この絵には、ピカソが人物像でしばしば用いる歪曲などが一切なく」、しかもすべてが「ピカソの特徴を示している」、これはピカソのヒューマニズムの表現であるとした[66]。

1956年のフルシチョフによるスターリン批判(ソ連共産党第20回大会)についても、アラゴンの立場は複雑であった。同年7月にル・アーヴルで開催された共産党の第14回大会で、文化担当のジャン・カナパは「ジダーノフ主義(社会主義リアリズム)は芸術、文学、文化の諸問題における党の精神以外の何ものでもない。われわれはこの党の精神を保持するだろう」と主張し、スターリンを批判しなかった。アラゴンは党の方針に従い、他の左派知識人を失望させた。だが、この2か月後に刊行された『未完の物語』は、スターリン批判がアラゴンに与えた深刻な打撃、動揺、苦悩、自己批判を反映していた ―「わたしはいく度となく道を誤った・・・わたしは人生を誤り、靴まで失くした」。だが、この詩は「この怖るべき不幸のさなかにも、わたしは雄鶏の歌うのを聞く・・・わがくらやみのなかにも、わたしは太陽をもつ」(大島博光訳)と結ばれている[67]。

1957年、アラゴンはスターリン平和賞を拒否した。スターリン批判を受けてスターリン平和賞がレーニン平和賞に改められ、トレーズに説得されて、「レーニン平和賞」として受賞した[2]。

1964年から1974年にかけてアラゴンと妻エルザの小説を併せて年代順に編纂した『エルザ・トリオレとアラゴンの小説世界』全42巻を刊行した。1970年に妻エルザが死去。彼女が残した文学関連の資料はすべてフランス国立科学研究センターに寄贈した。

Remove ads

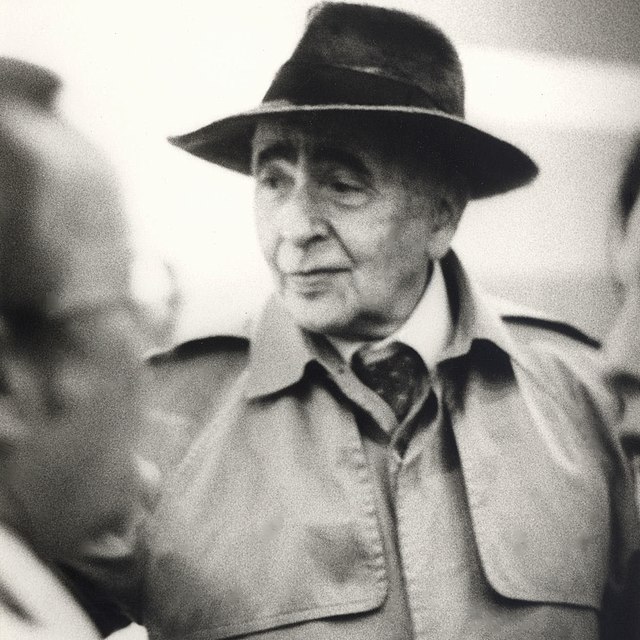

死去・没後

1982年12月24日、パリ7区にて死去、享年85歳。アラゴンとエルザが所有していたイヴリーヌ県サン=タルヌー=アン=イヴリーヌのムーラン・ド・ヴィルヌーヴは国に寄贈され、1994年10月15日、ここに資料館「エルザ・トリオレ=アラゴンの家」が設立された。

アラゴンの詩は、レオ・フェレのアルバム『アラゴンの歌』(「赤いポスター」収録)のほか、ジョルジュ・ブラッサンス、ジャン・フェラ、イザベル・オーブレらの多くのミュージシャンによって曲をつけ、歌われている。

原爆詩人の峠三吉の遺品のメモに、「髪にそよぐ風のように生き、燃えつくした炎のように死ぬ」というアラゴンの詩の一節が書き付けられていた[68]。これに因んで峠三吉追悼集『風のように炎のように』が1954年に刊行された[69]。

Remove ads

受賞・栄誉

- 1936年、ルノードー賞

- 1957年、レーニン平和賞

- 1972年、十月革命勲章

- 1977年、人民友好勲章

- 1981年、レジオンドヌール勲章シュヴァリエ

著書

要約

視点

「年」は初版刊行年。ほとんどが以後、再刊されている。詩集については、原著と邦訳が一致していないものが多い。表題作の邦訳のみ示す。「小説」は短編集も含む。主な出版社はガリマール出版社 (Gallimard)、ドノエル出版社 (Denoël)、深夜叢書 (Éditions de Minuit) など。

Remove ads

注釈

出典

参考資料

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads