ウデムシ

鋏角類の節足動物の分類群 ウィキペディアから

ウデムシ(腕虫、ウデムシ類、無鞭類、英語: amblypygid、学名: Amblypygi)は、鋏角亜門クモガタ綱に所属する節足動物の分類群の1つ。分類学上はウデムシ目(無鞭目)とされる[3][4]。平たい体に細長い脚と、腕のように発達した触肢をもつ捕食者である[5][6]。150種以上が知られ、化石記録は約3億年前の石炭紀まで遡る[注釈 1][1][7]。

| ウデムシ | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

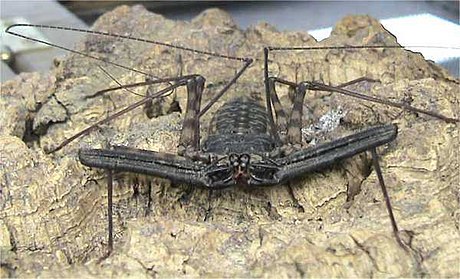

タンザニアオオウデムシ Damon diadema | ||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | ||||||||||||||||||||||||

| 古生代石炭紀ペンシルヴァニア紀(約3億1,500万年前) - 現世[注釈 1][1] | ||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||

| Amblypygi Thorell, 1883 | ||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||

| ウデムシ(腕虫、ウデムシ類) 無鞭類 カニムシモドキ | ||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||

| amblypygid whip spider tailess-whip scorpion | ||||||||||||||||||||||||

| 科[2] | ||||||||||||||||||||||||

|

名称

学名「Amblypygi」は古代ギリシャ語の「ἀμβλύς」(amblús, 鈍い) と「πυγή」 (pygḗ, 尾) の合成語である[2][8]。

和名は湾曲した蝕肢に由来する「ウデムシ(腕虫)」と、有鞭類に対応する「無鞭類」がある[2][3]。その他にウデムシ目の一群(Charontidae)を指す「カニムシモドキ」もあるが、カニムシとは類似性が低く、系統的にも近縁ではない[6]。また、「カニムシモドキ」は本群の1種 Charon grayi の標準和名でもある[9]。

クモやサソリと同じくクモガタ類であるが、ウデムシはどちらにも属さず、クモガタ類の中で自ら独自の目を構成するグループである。しかし、ウデムシは様々な言語で「クモ」(英: spider, 中: 蛛)や「サソリ」(英: scorpion, 中: 蠍)と名付けられる場合が多い。英語では学名に因んだ学術的な総称「amblypygid」の他に、「whip spider」("ムチのあるクモ")や「tailess-whip scorpion」("尻尾のないサソリモドキ/ムチサソリ")などという通称が一般に知られる[10]。また、中国語とインドネシア語においても似た意味の名を付けられ、前者に「鞭蛛」や「無尾鞭蠍」、後者に「kala cemeti」と呼ばれている[11][12]。

形態

要約

視点

体長は数cm以下だが、歩脚を広げると種によって5cmから17cmまで及ぶ[13][5]。体は上下に扁平で、前体と後体という2つの合体節に分かれる。クモほどではないが、前体と後体の間はややくびれる[6]。クモのような毒腺と出糸能力はなく[5]、外骨格は分泌物の顕微構造により撥水性をもつ[14]。腕のように発達した触肢と、鞭のように細長く特化した第1脚が最大の特徴である[13][6]。

性的二形は不明瞭で、生殖口蓋の形状から雌雄を判別できる。一部の種類は、雌に比べて雄の後体はやや幅狭く触肢は長くなる[5][15]。

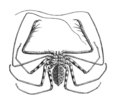

前体

前体(prosoma, 頭胸部)は他のクモガタ類と同様、先節と第1-6体節の融合でできた合体節で、順に鋏角1対・触肢1対・脚4対という計6対の付属肢(関節肢)をもつ[6]。背面は平たくハート形の背甲(carapace, prosomal dorsal shield)に覆われ[7]、原則として前方中央に1対(中眼 median eye)と左右に3対(側眼 lateral eye)の単眼もつが、退化的な種類もある[5]。前体の腹面中央には、触肢と脚の付け根に囲まれて、前後4枚に分かれた小さな腹板(sternite)がある[16]。

鋏角(chelicera)は2節の鎌状(亜鋏状)構造で小さく目立たない。第1節は牙状の第2節とかみ合った歯が並び、両節とも内側に剛毛(setae)が生えている[17]。

和名の示す通り、触肢(pedipalp)の腿節と膝節(第3-4肢節)[注釈 2][10]は上腕と前腕の様に発達し、鎌状になっている。多くの種類はこの2節が左右に折りたたまれ、すなわち肘に当たる部分は左右に向くが、Paracharontidae 科など基盤的な種類は垂直に折りたたまれ、肘に当たる部分は上に向く[1]。内側に棘があり、小動物の捕獲に向いた構造となっている。触肢跗節(第6/最終の肢節)には掃除用の毛束があり、これはウデムシに特有の派生形質の1つである[6]。

脚は長く横に張り出し、アシダカグモ類のように腿節と膝節の関節は前方に向けて屈曲する。膝節と脛節(第4-5肢節)の関節は不動で、天敵などに襲われた場合はここが自切の割れ目として役に立つ[18][5][19]。第1脚は触角様(antenniform)に特化し、鞭のように極端に細長く(左右に広げられると、最長のものは端から端までが60cm以上にも及ぶ[13][10])、脛節(第5肢節)以降の部分は数多くの細かな節に細分される[18]。この脚は歩行ではなく、昆虫の触角に似た感覚器として用いられる[5]。歩行用の第2-4脚(歩脚)の基節・転節・腿節(第1-3肢節)は丈夫で、それ以降の肢節は細くなり、跗節(第7/最終肢節)は3節の跗小節に細分される[17]。第4脚の場合、脛節の途中まで3節に細分される。跗節先端に鉤爪を1対有し、幼生や基盤的な種類では、両爪の間に吸盤として用いられる爪間盤(爪間板、pulvilli, arolium)がある[20]。

後体

後体(opisthosoma, 腹部)は12節(第7-19体節)からなり、尾節(telson)はない[6]。幅狭い第1節(腹柄 pedicle)と小さな円筒状の最終3節(尾部 pygidium)を除いて、ほとんどの体節は上下の外骨格(背板と腹板)に1対の凹み(内突起 apodeme)がある[18]。呼吸器である書肺(book lung)を2対有し、順に後体第2と第3節の蓋板(operculum、付属肢由来の板状構造)の左右の裏側に配置される[18][6]。後体第2節の蓋板は生殖口蓋(genital operculum)で、後縁の中央に生殖口と1対の生殖肢(gonopod)がある[18][6]。後体第3節の蓋板の直後には、「ventral sacs」という機能不明な1対の嚢状構造がある[18][6]。

内部構造

ウデムシは発達した神経系をもつ。受容細胞と中枢神経節を繋ぐ大きな介在神経細胞をもち、高速な神経伝達に適している[5]。脳のキノコ体は精巧に折り畳まれ、体重に対する重量比率では節足動物中で最大ほど発達している[5]。この発達した神経系は、鋭敏な感覚や帰巣性などの複雑な行動に関与すると考えられる[5]。クモなどと同様、食道の直後に吸胃(きゅうい、sucking stomach)をもつ[19]。

生態

要約

視点

ウデムシは肉食動物であるが、けばけばしい外見に反して普段の性情はおとなしい。夜行性で、昼間は物陰に隠れ、森林の朽ち木の隙間や樹皮上、洞穴などに生息する[5]。

一部の種類は、他の動物の巣穴に宿り、宿主と片利共生の関係をなしている。種によって異なるが、鳥類・哺乳類・サソリ、およびアリ(サシハリアリ)・シロアリなどの社会性昆虫の巣穴に生息することが知られている[5]。

文献記載と研究は多くないが、複雑な習性をもつことが知られている[5]。同種間の交流は可能で、いくつかの種類は集団生活を送る、個体を識別できる[21]、単純な社会性をもつ[22]ことが確認できる[5]。そのほか、触覚への学習[23]・縄張り意識[24]・闘争行為・まれに共食いなどの習性を持つ種類が知られている[5]。

前歩きは可能であるが、左右に向けて横歩きが得意とされる。普段の動きは緩慢であるが、捕食と逃走の場合は迅速に動く。視力は貧弱で、鞭のような第1脚で周りの環境と獲物の行方を察する。この脚は他の個体との交流も役に立つ[5]。

獲物と天敵

ウデムシは主に昆虫や他の節足動物などの小動物を捕食する肉食動物であり、場合によってはトカゲやハチドリなどの小型脊椎動物も捕食できる[5]。一部の種類は、水生(エビなど)もしくは空中(羽虫など)の獲物を摂ることに向いているように見える[5]。また、コウモリの遺骸を摂食(腐肉食)する報告例もある[25]。

天敵は大型トカゲなどの爬虫類や、コウモリなどの小型哺乳類が挙げられる。クモやサソリなどに捕食され、寄生性のダニ類とハエ類に宿主とされることも知られる[5][26]。

防衛行動

危険を感知すると素速く現場から逃げ出すほか、自衛手段には脚の自切と威嚇がある。過剰に刺激され続けると、触肢を開いて威嚇姿勢に入る。それでも相手が止めない場合は触肢で相手を刺す。

繁殖と発育

- 抱卵中のウデムシの1種

- 幼生を背負う Paraphrynus sp.

繁殖行動としては、触肢で求愛や婚姻ダンスを行うことが知られている[13][27][5]。多くのクモガタ類と同様、真の交尾は行わない。雄は縦長い精莢(spermatophore)を排出し、雌は生殖肢でそれを受け取り、生殖孔に付けて交接を完成させる[27][5]。種によって10-90個の卵を産み、卵塊として雌の後体腹面に張り付いて保護する[5]。孵化直後の幼生は雌の後体背面に登り、単独活動できるまではそこで過ごす[5]。幼生は特に触肢は赤くて成体より派手な体色をもち、成長に連れて徐々に地味な色に変化するものが多い。また、脱皮直後の体色は鮮やかな種類も多い。

一般のクモガタ類とは異なり、成体期は生活環の大部分を占め、雌雄共に性成熟を迎えても脱皮を続けて成長する[5]。多くの種類の寿命は不明であるが、飼育下では10年以上におよぶものがある[5]。自切などの経由で失った付属肢は、次の脱皮で再生する[5]。

帰巣性

帰巣性(帰家性)をもつが、その仕組みは明らかになっていない[5]。これは帰巣性をもつ他の節足動物と同様、よく発達したキノコ体に関与すると考えられている[5]。いくつかの実験によると、縄張りから10 m離れた所へ移動されても三晩以内、ほとんどが一晩程度で元の縄張りに戻ることができる[28][29][5]。

分布と分類

要約

視点

日本には分布しないが、世界中の熱帯と亜熱帯地域を中心に分布し[7]、温帯地域に生息する種もいくつかある[19]。

系統位置

| 四肺類 |

| ||||||||||||||||||

クモガタ類の中で、ウデムシはサソリモドキとヤイトムシを含んだ有鞭類(Uropygi)の姉妹群となり、共に脚鬚類(Pedipalpi)を構成する。これは更にクモと姉妹群をなし、四肺類(Tetrapulmonata)を構成する[30][17][31]。ウデムシをクモの姉妹群とし、Labellataを構成する異説もあるが、前述の脚鬚類説の方が形態学と分子系統学の両方に広く認められる[31]。ウデムシのこれらのクモガタ類との共通点は、後体第2-3節に配置される2対の書肺・脚の基節と転節の関節構造・有鞭類と同じく感覚器官に特化した第1脚、捕脚状の触肢と3節に細分される第2-4脚の跗節をもつ・クモと同じく吸胃とくびれた後体第1節(腹柄)をもつ、などが挙げられる[17][19]。

下位分類

クモガタ綱において、ウデムシ目(Amblypygi)は比較的に種の少ない目である。カワリウデムシ科(Paracharontidae)・ヒメウデムシ科(Charinidae)・カニムシモドキ科(Charontidae)・オニウデムシ科(Phrynichidae)・ウデムシ科(Phrynidae)[2][32]の5科に分かれ、およそ150から200種以上が含めると推測される[5][10][7]。爪間盤の有無・前体腹板の形態・触肢の棘・鋏角の歯・生殖肢の形態などの相違点は、下位分類の同定形質として重要視される[33]。

| ウデムシ目 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

現生群の中でカワリウデムシ科は最も基盤的で、ムカシウデムシ亜目(Paleoamblypygi)として他の現生ウデムシ類を含んだウデムシ亜目(Euamblypygi)から区別される[2][1]。ウデムシ亜目のうち Unidistitarsa に属する種類は、触肢跗節と爪は融合している[1]。オニウデムシ科とウデムシ科は系統上最も派生的で、Phrynoidea(別名 Apulvilata)を構成し、爪間盤をもたない第2-4脚跗節と3本の内歯をもつ鋏角が共有派生形質とされる[1]。また、地質時代が晩期な群ほど体は横に広く、触肢と歩脚は長く特化した傾向も見受けられる[7]。

- カワリウデムシ科 Paracharontidae Weygoldt, 1996

背甲前部は縦に長く、触肢は垂直に折りたたまれる。歩脚跗節は爪間盤を有する。触肢跗節は棘があり、爪と融合しない[1]。

ウデムシとして原始的な特徴をもつとされる基盤的な科。現存種はギニアビサウ固有種 Paracharon caecus とコロンビア固有種 Jorottui ipuanai のみ知られる。

- Paracharon Hansen, 1921(1種)- ギニアビサウ

- Paracharon caecus Hansen, 1921

- Jorottui Moreno-González, Gutierrez-Estrada and Prendini, 2023(1種)- コロンビア[34]

- Jorottui ipuanai Moreno-González, Gutierrez-Estrada and Prendini, 2023

- †Paracharonopsis Engel & Grimaldi, 2014(1種、始新世)- インド[35]

- ヒメウデムシ科 Charinidae Quintero, 1986[注釈 10][10]

- Charinus ferreus

- Charinus bichuetteae

- Charinus carajas

- Charinus guto

- 幼生を背負うCharinus vulgaris

鋏角第1節は歯を4本有し、前方の歯は二股状[10]。触肢の棘は転節腹面2本(背面に棘はない)、脛節背面2本と腹面1本(そのうち腹面の棘は末端に付属)、跗節背面1-3本[10]。触肢跗節と爪は融合しない[1]。歩脚跗節は爪間盤を有する[10]。

東南アジアを中心に広く分布する。ウデムシ目の中で最も種数の多い科であり[36]、100種ほどが認められる[10]。

- Charinus Simon, 1892(96種)- オーストラリア、ベリーズ、ブラジル、コロンビア、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、赤道ギニア、フランス領ギアナ、ガーナ、グアドループ、ギニア、ジャマイカ、ケニア、マダガスカル、マルティニーク、ニューカレドニア、パナマ、パプアニューギニア、プエルトリコ、サン・バルテルミー島、サモア、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、スリナム、アメリカ領ヴァージン諸島、ベネズエラ[10]

- Sarax Simon, 1892(=Charinides Gravely, 1911、=Phrynichosarax Gravely, 1915b、=Lindosiella Kritscher, 1959、36種)- カンボジア、ギリシャ、インド、インドネシア、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ラオス、マレーシア、オマーン、パキスタン、パラオ、パプアニューギニア、フィリピン、セーシェル、シンガポール、ソロモン諸島、ソマリア、タイ、東ティモール、トルコ、ベトナム、イエメン[37][10]

- Weygoldtia Miranda et al., 2018(4種)- カンボジア、ラオス、ベトナム[10]

- カニムシモドキ科 Charontidae Simon, 1892

触肢背側の棘列は大棘2-3本と小棘数本有する[38]。歩脚跗節は爪間盤を有する。生殖肢は柔軟な指状構造[38]。

主に東南アジアに生息する。非単系統の可能性がある(前述の系統図参照)[1]。

- Catageus Thorell, 1889(=Stygophrynus Kraepelin, 1895、10種[注釈 11][36])- 東南アジア

- Charon Karsch, 1879(5種)- オセアニア、東南アジア、台湾[39]

- カニムシモドキ Charon grayi (Gervais, 1842) - 複数種を含む(species complex)とされる[39]。

- オニウデムシ科 Phrynichidae Simon, 1900

- タンザニアオオウデムシ Damon diadema

触肢膝節背側の棘は先端に集約し、手のような造形をなす[40][41]。歩脚跗節は爪間盤を欠く。鋏角内歯は3本。他の科に比べて前体腹板は発達[16]。主にアフリカに生息する。

- Damon C. L. Koch, 1850(11種[40])- イエメン

- Euphrynichus Weygoldt, 1995(2種)- サブサハラアフリカ

- Musicodamon Fage, 1939(1種)- アトラス山脈

- Phrynichodamon Weygoldt, 1996(1種)- 南アフリカ・ナミビア

- Phrynichus Karsch, 1879(16種)- アフリカ・アジア

- Trichodamon Mello-Leitão, 1935(1-2種[40])- ブラジル

- Xerophrynus Weygoldt, 1996(1種)- アンゴラ・ナミビア

- ウデムシ科 Phrynidae Blanchard, 1852

- Heterophrynus sp.

- Paraphyrnus sp.

オニウデムシ科と同様、歩脚跗節は爪間盤を欠き、鋏角内歯は3本だが、オニウデムシ科に比べて前体の腹板は小さい[42]。Heterophrynus属以外では、触肢膝節背側は5本以上の棘をもつ[42]。主にアメリカ大陸に生息する。

- Acanthophrynus Kraepelin, 1899(1種)- メキシコ、アリゾナ州

- Acanthophrynus coronatus Butler, 1873 - 体長45mmで既知最大のウデムシ[42]。

- †Britopygus Dunlop & Martill, 2002(1種、白亜紀)- ブラジル

- †Electrophrynus Petrunkevich, 1971(1種、中新世)- メキシコ

- Heterophrynus Pocock, 1894(14種)- 南アメリカ

- Paraphrynus Moreno, 1940(18種)- アメリカ大陸

- Phrynus Lamarck, 1801(28種, 漸新世 - 現世)- アメリカ大陸、インドネシア( P. exsul のみ)

- (科未定)

- ?†Ecchosis Selden and Shear 1991[43](1種、デボン紀、基盤的なウデムシ?[1][7])- アメリカ(ニューヨーク州)

- †Weygoldtina Dunlop, 2018[44] (=グラエオフォヌス[45] Graeophonus Scudder, 1890)(2種、石炭紀)- イングランド、アメリカ、カナダ

- †Sorellophrynus Harvey, 2002(1種、石炭紀)- アメリカ(イリノイ州)

- †Thelyphrynus Petrunkevich, 1913(1種、石炭紀)- アメリカ(イリノイ州)

- †Kronocharon Engel & Grimaldi, 2014(1種、白亜紀)- ミャンマー[35]

- †Burmacharon Hu et al., 2020(1種、白亜紀)- ミャンマー[46]

人間との関わり

その奇妙な外見から危険な生物と誤解されることもあるが、無害である[9][13]。

人間の生活とはほとんど関わりのない動物であるが、しばしば熱帯産の大型クモ類や甲虫類と同様に観賞用に飼育されることがある。中でもタンザニアオオウデムシ(Damon diadema)はよくペットとして流通し、最も広く知られるウデムシの一種となっている。

2016年で新たに記載され、ブラジルに生息する Charinus 属の8種のウデムシは、そのうちの4種が水力発電や鉱業などによる生息地の破壊から絶滅危惧種とされる[47]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.