アースロプレウラ

石炭紀とペルム紀の化石ヤスデ ウィキペディアから

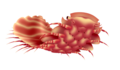

アースロプレウラ(学名:Arthropleura[6]、和名:コダイオオヤスデ[7])は、約3億年前の石炭紀とペルム紀に生息し、アースロプレウラ類に分類されるヤスデの一属[15][16][17][18][19][20][4]。横で3部分に分かれ、表面に大小のこぶを生えた背板をもつ[21][17][22][19][20][4]。巨大節足動物として有名な古生物であり、2メートルを超える種類が含まれ、一部のウミサソリと並んで史上最大級の節足動物とされる[22][19][23][4]。ヨーロッパと北アメリカ大陸の各地から化石が見つかっている[4]。

| アースロプレウラ | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

アースロプレウラの復元図 | ||||||||||||||||||||||||

| 保全状況評価 | ||||||||||||||||||||||||

| 絶滅(化石) | ||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | ||||||||||||||||||||||||

| 古生代石炭紀ビゼーアン期 - ペルム紀サクマーリアン期(約3億3,500万 - 2億9,010万年前)[1][注釈 1][2] | ||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||

| Arthropleura Jordan in Jordan and von Meyer, 1854[6][4] | ||||||||||||||||||||||||

| タイプ種 | ||||||||||||||||||||||||

| Arthropleura armata Jordan, 1854[6][4] | ||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||

| コダイオオヤスデ[7] | ||||||||||||||||||||||||

| 種[4] | ||||||||||||||||||||||||

名称

学名「Arthropleura[6]」はギリシャ語の「arthron」(関節)と「pleuron」(側板、かつて本属の背板左右の肋部を指すのに用いられた語[注釈 2][2])に由来する[7]。和名として「コダイオオヤスデ」がある[7]。

形態

要約

視点

- Arthropleura armata の背腹の復元図。三葉状背板の総数は推測的。

幅広い背板(tergite、背面の外骨格)が三葉状に分かれ、表面に大小のこぶをもつことが特徴的なアースロプレウラ類のヤスデである[17][22][20]。巨大節足動物として有名な古生物であるが、整った化石標本は希少のうえ、体の前後と腹面構造を良好に出揃ったものは更に少ないため、一部の特徴、特に前方の構造や背板と脚の対応関係は長らく復元しにくかった[17][2][23]。知られる外骨格の化石標本は、大きさに反して厚さが2mmで異様に薄いが、これは脱皮殻[24]で元の外骨格はより分厚く頑丈だったと思われ、また脱皮殻自体も薄さに反してある程度の硬度を保つとされる(後述参照)[2][4]。

頭部と頸板

アースロプレウラの頭部は平たい円盤状で、その左右の窪みから短い眼柄の付いた側眼が突き出している。腹面の前縁部は左右2枚の外骨格 (ventral sclerite) 、左右には触角 (antenna)、中央には大顎 (mandible)、第1小顎 (first maxilla) と第2小顎 (second maxilla) が並んでいる。触角は短く、他のヤスデと同様明瞭な7節からなるが、第1節が特に長く、第7節末端に感覚器(apical cone, 学説によっては第8節とされる部分)が見当たらない。大顎は他のヤスデと同様基部 (mandible base) と顎部 (gnathal lobe) が分節しているが、全体的に目立たなく頭部内に格納される。小顎は他のヤスデ(第1小顎が顎唇 gnathochilarium に癒合し、第2小顎が退化消失)らしからぬ、むしろムカデに似ている。第1小顎は基胸板 (coxosternite, 基節 coxa と腹板 sternite の複合体) と葉状の2節、第2小顎はやや細長い数節(おそらく3節、基胸板不明)からなる[25]。

頭部のすぐ後ろにある帯状の頸板(collum、ヤスデの頭部直後に特化した胴部最初の背板)は直後の背板より小さく、出っ張りを持たない[25]。

頭部と頸板の発見史

他のアースロプレウラ類であるミクロディケンプレクス(ほぼ完全)[15]とエオアースロプレウラ(大顎のみ)[26][16]から確定的な頭部構造が発見されるのに対して、アースロプレウラの頭部に関しては Lhéritier et al. 2024 の記載[25]までほぼ不明か不確実であった[2][22][27]。それ以前に頭部と解釈された構造は、ほとんどが別物("顎肢"[28]はウミサソリの脚由来の顎基断片、"丸い頭部"[8][29][30][31]は頸板、後述)の見間違いと見直された経緯を持つ[15][16][24][17][22]。

アースロプレウラの前方にはやや小さく半円形な外骨格をもつことは古くから知られていた。この外骨格は左右に1対のくぼみがあり[30][15][22][19]、表面に大小のこぶが生えて、後縁は帯状に盛り上がって1本の溝に分化される[24][17][20]。21世紀以前では、この外骨格全体が「丸い頭部」と解釈され[8][29][30][31]、左右1対のくぼみは元々眼が付く所だと推測された[31]。しかし21世紀以降の再検証では、これは頭部ではなく、むしろ頸板と見直されるようになった[15][16][24][17][32][22][19][23][20]。他のヤスデのように、(不明の)頭部は元々この頸板の下にあり[15][16][24][17][23][20]、ミクロディケンプレクスのように上からほぼ完全に頸板に隠されたと考えられた[15]。頸板左右1対のくぼみは眼などではなく、むしろミクロディケンプレクスに見られるような、頭部から出張った正体不明のラッパ状の突起物に対応した可能性がある[15][22]。Briggs & Almond 1994 ではアースロプレウラの(当時ではまだ頭部と解釈された)頸板のくぼみから丸みを帯びた構造体が見つかり[30]、これが前述のような頭部由来の突起物ではないかと考えられる[22]。Kraus & Brauckmann 2003 と Kraus 2005 では、頭部由来の可能性がある断片的な化石標本をいくつか記載された[16][24]。これらの標本によると、アースロプレウラの頭部は両縁に現生ヤスデに似た折り返し構造と触角の付け根があり[16]、表面は細かなこぶが密生し、頂点(vertex、頭頂部に当たる部分)は滑らかな楕円形である[24]。また、眼の有無や頭部付属肢(触角と顎)の形態はほぼ不明であったが、少なくとも触角は糸状ではなかったと考えられ(ヤスデの触角は7節の棍棒状で、十数節以上の数珠状や糸状ではない)[16][注釈 3][15]、大顎の基部と思われる痕跡は、前述の頭部由来の可能性がある断片標本の1つ MTB 636-7 に見られるが、確定的ではない[24]。

そして Lhéritier et al. 2024 の記載では、アースロプレウラの幼体化石から完全度の高い頭部が発見され、前述の議論的な特徴の本質(ラッパ状突起は眼、半円形な外骨格のうち大半が頭部で、特化した後縁が頸板)や今まで不明だった付属肢が判明した[25]。

頸板以降の背板

アースロプレウラの最も一般に知られる特徴的な部分は、頸板以降の胴部に並んだ幅広い背板である[4]。この背板は三葉状(trilobation)を示し、全長を走る1対の縦溝を介して横で3部分に分かれている[16][24][17][22][19][4]。中央の部分(軸部[33]、syntergite[16][24][32][2][34], medial tergite[4], axial region)は横に長い長方形で、左右に出張った部分(肋部[33]、paratergite[32][2][34][35][4], paratergal fold[29], paranotal tergal lobe[36], "lateral pleural fold"[16], "pleurite"[37][注釈 2])は後ろ向きに湾曲して尖る[6][16]。前方約3分の1の表面が2本の隆起線に横断され、表面構造は2本目の隆起線を境目にして変わる。前方約3分の1の部分(prozonite)はこぶが少なく、普段では直前の背板に覆われている[38]。残り後方3分の2の部分(metazonite)は露出して大小のこぶが密生し、その形態は種により異なる[4][25]。小さなこぶはやや不規則で、大きなこぶは横一例に並んでいる[16]。これらの背板はほぼ全てが同形で、体の前後数枚のみ前後ほど小さくなりながら、肋部が前方ほど前に、後方ほど後ろに屈曲する[21][16]。しかし小型個体の場合はより変則的で、最初の数枚が最も幅広く、それ以降では後方ほど幅狭くなり、全身がしずく型に近い輪郭を描く[21][16][2][39]。

この背板の大型個体での確定的な数は不明だが、一部の小型全身標本はおよそ28節あり、前後を欠けた巨大標本 Maybach specimen でも同形の23節をもつことにより、30節ほど(最少28、最多32)であったと推測される[21][17][22][23][4]。なお、幼体と思われる小型全身標本の中には20節ほど少数なものがいる[25]。

尾節

最終背板の後方中央には1本の尾節 (telson) があるが、頭部・頸板同様発見例が少なく、90年代[31]までではその詳細が不明であった。化石標本 MTB 1225 と一部の小型全身標本から尾節が知られており[25]、前者によると、アースロプレウラの尾節は目立たない台形で、表面は背板のようにこぶが生えている[16][17]。なお、フサヤスデに類縁という系統仮説(後述参照)を踏まえて、尾節はより長大な三角形ではないかという推定もある[24]。

脚と周辺の腹面構造

脚(関節肢)は頑丈な円錐状で背板の肋部に覆われ、両腹側からやや後ろに向けて左右に突出する[38]。能動的な8節[注釈 4][38][20]の短い肢節に分かれ、関節丘に沿って先端付近まで走る筋があり、各肢節の腹面には1対の可動棘[40][2]、最終肢節の先端には1本の爪がある[38][2]。脚は(体の前後軸を基準にして)ほぼ前後対称だが、前側は後ろ側より表面が滑らかである[38]。

複雑な構造をした数枚の外骨格が脚とセットに配置される。中央には丸みを帯びた三角形の腹板(sternite)、脚の付け根周辺にはそれぞれ B-plate・K-plate・豹紋板[7](rosette-plate)と呼ばれる板状の構造体が付属し、鱗のように前後重なっている[38][40][16][2][20]。B-plate は膨らんだ[40]長い三角形で、脚の付け根・K-plate・豹紋板に連結している[38]。K-plate は幅広い楕円形で、前縁が B-plate の後縁に連結し、内縁は腹板を覆い被る。その裏側は体の腹面に密着せず、ポケットのように内壁がある[16][23]。K-plate にはスポンジのような粒状構造が表面に密生し、これは文献によって内壁[16][23] もしくは外壁[2]の構造と解釈され、腹板にも似たような表面構造が見られる[2]。豹紋板は B-plate の前縁と脚の付け根の前上方に連結し、表面の溝がこれらをまとめた前方の関節丘を起点にして、縁に向けてYの字型に分岐し、5-6枚の小さな板に細分したように見える[38][22]。これらの溝は体の内部では硬化した隆起線で、脚の筋肉の付着面であったと考えられる[38][16]。これらの対になる外骨格は、文献により脚の基節(coxa、最初の肢節)[22][41]もしくは腹板由来[16]と思われ、脚の付け根を強化した構造だと考えられる[38][21]。

現生の多足類は原則として脚の付け根上方に気門(spiracle、呼吸器である気管系の開口)をもつが、アースロプレウラの脚の周辺にそれらしき構造は見当たらない[38][21][16][24][17][22][23]。豹紋板の部分は一時的に気門とも考えられていた[28]が、開口らしき構造はなく、後にすぐ誤解釈として否定されており、代わりに前述の B-plate もしくは K-plate の方が(気管とは別の機構の)呼吸器と解釈される(後述参照)[38][42][40][16][2][23]。

いくつかの腹面化石標本には、解離した楕円形の構造体が保存されており、これはタマヤスデに見られるような、元々各背板の肋部腹面(本属の場合は同時に豹紋板の左右)を覆い被る側板(pleurite)であるかもしれない[16]。

Kraus 2005 では、巨大標本 Maybach specimen の前方の三葉状背板腹面にフサヤスデらしき生殖孔(ヤスデにおいて、第2脚の付け根直後にある生殖腺の開口)があると解釈された[24]が、信憑性は疑わしく見受けられる[2]。

ほぼ全ての背板は重体節(diplosegment/diplosomite、2つの体節の融合でできた胴節)を示し、すなわちそれぞれ2対の脚(diplopody/diplopodous)に対応するが、頸板と第2背板のみそれぞれ1対の脚に対応する。これは現生のヤスデとはやや異なる(頸板は脚を欠き、第2-4背板はそれぞれ脚1対)[25]。

背板との対応関係の研究史

アースロプレウラの整った脚の発見例が少ないため、背板と脚の対応関係は長らく不確実であった。

従来の復元では背板1枚につき脚1対/腹板1枚のみをもつとされていた[38][40]が、1990年代の見解をはじめとして、他のヤスデのように、ほぼ全ての背板が重体節で2対の脚/2枚の腹板をもつ説の方が認められつつある[30][26][43][44][15][16][22][19]。

しかし、アースロプレウラの背板と脚/腹板を良好に出揃った化石標本は見つからず、対応関係は判断しにくく、その胴部はどこまでこの性質をもつのかが未だに不明確である[2][19]。複数対の脚と周辺の腹面構造を保存した標本は配列が同規的で、これは古典的な背板1枚につき脚1対/腹板1枚説の根拠ともされる(背板1枚につき脚2対/腹板2枚であれば、脚/腹板の配列は2対/枚ずつ変則的になるはずという考えに踏まえられる)[40][2]。フサヤスデに類縁という系統仮説(後述参照)を踏まえて、背板と脚/腹板は厳密な対応関係を成しておらず、比率がそれに近い(6:8、背板が約30節の場合脚は約40対)ではないかという推定もある[16][24][17][20]。Briggs & Almond 1994 の提唱[30]、およびアースロプレウラと同じアースロプレウラ類であるミクロディケンプレクスは頸板以外の全ての背板に2対の脚をもつが、これはヤスデの基本体制としてまた異様である(ヤスデの脚は原則として頸板直後3枚の背板が各1対、それ以降の背板からほぼ全て2対をもつ)[15]。

そして Lhéritier et al. 2024 の記載では、アースロプレウラの幼体化石から前述した対応関係(頸板~第1背板各1対、それ以降各2対)が判明した[25]。

大きさ

体長は横幅の3.47倍から4.78倍に及ぶと推定される[4]。知られる全身化石標本は数cmしか及ばない[8][2]が、足跡化石と部分的に整った化石標本には、巨大な2m以上の個体由来と思われるものが含まれる[45][38][21][4]。イギリスの Stainmore 累層で見つかり、整った12-14枚の部分的な背板標本 CAMSM X.50355 は知られる中で最大で、前述の比率と現生ヤスデの体積を基に、体長1.9mから2.63m、体重32kgから50kgに及ぶと推定される[4]。さらに、この標本は前後圧縮されたため、元はもっと長大で、推定の上限値の方が元のサイズに近いと考えられる[4]。これによると、アースロプレウラは知られる中で体長・体重とも最大の節足動物[46]かつ石炭紀最大の動物であり[27]、その次に巨大な2.5mと推定され、2008年から長らく最大の節足動物とされていたウミサソリのイェーケロプテルス[47]を上回る[注釈 5][4]。

生理学と生態

要約

視点

アースロプレウラの生理学と生態に対する解釈は、外骨格の強度と生息環境の推定により見解が変わる[16][2][4]。複数の見解の中で、頑丈な外骨格をもつ、平坦で植物の密度が低い環境に生息した陸生動物という説の方が、2010年代以降の文献記載により認められつつある[2][4]。呼吸は脚の間にある腹面の外骨格で行い、食性は植物食と推測される[23]が、これらについては確定的な証拠が見つからず、未だに不確実性が残されている[2]。

外骨格の強度と生息環境

アースロプレウラの知られる外骨格の化石標本はその巨大さに反して異様に薄いことにより、イモムシのように外骨格は柔らかく、体内の筋肉と血リンパの水圧でその安定性を維持するという考えが一時的にあった[16]。これを踏まえて、アースロプレウラの柔らかい巨体は陸上では維持しにくく、陸棲ではなく、むしろ半水棲ではないかという説まで提唱された[16]。しかし、アースロプレウラの外骨格化石は後に全てが(元の外骨格より薄い)脱皮殻と見直されるに連れて、前述の一連の見解が疑わしく見受けられる[2]。加えて、外骨格化石の保存状態(亀裂・曲面・裏面の砂の埋め入れ・薄い脱皮殻自体が保存されること・他の節足動物の断片より運搬作用に耐えること)[4]、脚の付け根を強化した腹面構造[38][21]、および足跡化石(地上由来・液圧のみに支えられる外骨格では生み出せない3cmほどの深さ)[48][2]も、アースロプレウラはむしろ硬化が進んだ外骨格をもって、陸上を徘徊したことを示唆する[4]。また、足跡化石の形態と現生多足類の比較により、アースロプレウラの胴部は左右に能動的で歩きも早く、機動性は高かったと考えられる[21][4]。

アースロプレウラの生息環境について、古典的には石炭森林(coal swamps, coal forest、石炭紀の森林)という、植物の密度が高い熱帯雨林だと考えられた[21][16]。これは早期の研究において、知られる体の化石は多くが石炭森林の植物化石と共に保存されたからである[49][21][16]。しかし、これは単に早期の発掘が石炭森林由来の堆積累層を中心にして行われたからであり[50][4]、運搬作用(地質作用により別の場所から運搬されて混入した)の結果であるはずのない足跡化石も、ほとんどが干潟や海岸など植物の密度が低い地形由来である[2][4]。前述のような開いた環境由来の堆積累層からも後に(運搬作用の影響をほぼ受けていないことを示唆する)整った化石が発見され、化石記録も石炭紀熱帯雨林の崩壊事変(Carboniferous rainforest collapse)と共に激減することはなく[51][52][53][54][55][56]、その生態は石炭森林に依存しないことが示される[4]。これらの一連の再検討により、アースロプレウラは植物が密生した森林ではなく、主に平坦で植物の密度が低い環境に生息したと見直されるようになった[4]。

また、足跡化石が見つかる堆積累層にはエリオプスなどの両生類の骨化石も産出することにより、アースロプレウラは石炭紀後期からペルム紀前期にかけて、一部の早期の四肢動物と同じ生息環境にあったと考えられる[2][4]。

呼吸

現生のヤスデに似た気管系は見当たらないが、それぞれの脚の間にある、体の腹面に畳んだポケット状の K-plate は内壁にスポンジのような粒状構造が密生しており、アースロプレウラはこれを通じて皮膚呼吸をしていたと考えられる[16][24][23]。アースロプレウラのような巨大節足動物がこれほど単調な方法で呼吸するのは非効率的であるが、当時の石炭紀では酸素濃度が約35%ほどと現代より高かったと推測され、その頃の節足動物は現生のものより酸素を体に取り込みやすかったと思われる[23]。なお、前述の粒状構造は外壁由来で K-plate に特有の構造でもなく(腹板にも見られる)、むしろ気泡のように膨らんだ B-plate の方が、現生コムカデの基節嚢(coxal organ)に似た呼吸器ではないかという説もある[40][2]。

食性

アースロプレウラは一般に植物食であったと推測される[38][16][24][23][27]。しかし、確定的な口器が未だに見つからず(前述参照)、かつてシダ植物の胞子とヒカゲノカズラ植物類を含む糞石(糞の化石)や腸の内容物と解釈された標本も、後に運搬作用で脱皮殻に混入したものと見直され[24]、正確な食性は未だに断言しにくい[2]。少なくとも前述の胞子などだけでアースロプレウラの巨体を維持するには不足で、むしろ他の栄養価の高い餌(果実・胞子葉・種子など)を主食にしたと考えられ、その巨体を利して小型動物を捕食できた可能性もあるかもしれない[2][4][27]。

化石と分布

要約

視点

- 脚

アースロプレウラの知られる化石標本はほとんどが断片的な背板と脚のみで、全身どころか、部分的に整ったものすら非常に希少である[4]。外骨格の化石がその巨大さに反して異様に薄く(それに覆われた植物化石の印象すら透き通れる[16])、確定的な内部器官の痕跡も見当たらない(かつて腸とその内容物と思われた痕跡[38]が後に見間違いとされた[2][23]、前述参照)ことから、全てのアースロプレウラの化石標本は遺骸ではなく、脱皮後で残された抜け殻であったと考えられる[24][2][19]。Diplichnites に分類される生痕化石の中には、アースロプレウラ由来と思われる足跡化石 Diplichnites cuithensis [57]が多く知られている[2][4]。早期の研究では発掘が石炭森林由来の堆積累層を中心にして行われたため[49]、石炭森林の植物化石と共に保存されることが多いと思われていた[21][16]が、足跡化石はむしろほとんどが植物の密度が低い地形由来で、そのような開いた土地由来の体の化石も後にいくつか発見される[2][4]。

整った化石標本

数多くの外骨格がお互いに連結し、生時の配置に近い状態で(部分的からほぼ全身まで)整ったアースロプレウラの化石標本は僅かしかない[4]。その中ではドイツで見つかり、Guthörl 1935 [50]に記載された「Maybach specimen」が特に有名で、いくつかの文献記載の復元図で基準とされていた[38][37][4]。この標本は前部・後部を欠いているにもかかわらず、長さ80cm(体の前後軸に沿って測ると90cm[4])・横幅22cmほどと巨大で[50]、23節の背板が保存され、局部的ながら脚などの腹面構造も見られる[17]。

イングランドで見つかり、Calman 1914 に新種 Arthropleura moseyi として記載された[8]ものの、後に Arthropleura armata のシノニムであると見直された[9]6.5cmの幼生化石は、本属においてほぼ全身が保存された標本として最初期に記載されたものである[4]。前部と後部(頸板と尾節)の保存状態が良くないものの、知られている中では前部・後部まで揃った標本として唯一のものであり、本属は少なくとも28節の三葉状背板をもつことを示した[4]。

それ以外にも、フランスの Montceau-les-Mines Lagerstätte で見つかり、Briggs & Almond 1994 [30]に記載された MHNA 002122(MNHN.F.SOT002122)がよく知られている。3.7cmで幼生[21]もしくは小型の新種[16]と思われ、腹面構造と後部を欠いているが、胴部約20節の背板がほぼ真っ直ぐに整っており、前方の外骨格も明瞭に保存されている[2][39]。同じ産地の MNHN.F.SOT002123 と MNHN.F.SOT002118 は、Lhéritier et al. 2024 のCTスキャンによって頭部構造や脚の対応関係など今まで不明瞭だった特徴が判明した[25]。ドイツの Gzhelian–Asselian Döhlen 累層で見つかり、Schneider & Barthel 1997 に記載された化石標本(p. 195, plates 5–7)[40]は、本属の腹面構造を最も良好に保存したものの1つであり、脚と周辺の腹面構造の配列がよく保存されていた[38][2][20]。

分布と生息時代

確実の記録[注釈 1][2]に限れば、アースロプレウラは石炭紀前期(ビゼーアン期、約3億3,500万年前)[2]からペルム紀前期(サクマーリアン期、約2億9,010万年前)[1]にかけて生息し、中では石炭紀後期(ペンシルヴァニア紀:バシキーリアン期 - モスコビアン期)からの発見例が特に多い[4]。ヨーロッパと北アメリカの数多くの堆積累層で見つかり、2021年現在では次の通りに約60ヶ所の産地から化石標本が知られている[4]。

| 地質時代 | 堆積累層 | 地理位置 | 保存状態 | 出典、注釈 |

|---|---|---|---|---|

| 石炭紀サープコビアン期 | Stainmore Formation | イギリス、ノーサンバーランド、Howick | 大型、部分的 | 最大記録[4] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Sulzbach Formation | ドイツ、ザールラント州、Maybach Mine | 大型、部分的 | [50][37][16][24] |

| 石炭紀グゼリアン期 - ペルム紀アッセリアン期 | Döhlen Formation | ドイツ、ザクセン、Döhlen Basin | 大型、部分的 | [40][2] |

| 石炭紀グゼリアン期 - ペルム紀アッセリアン期 | Montceau-les-Mines lägerstatten | フランス、ブルゴーニュ、Montceau-les-Mines | 小型、全身 | [30][58][39] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Pennine Middle Coal Measures Formation | イギリス、ダービーシャー、Shipley | 小型、部分的 | [8][37] |

| 石炭紀ビゼーアン期 | Berthelsdorf Formation | ドイツ、ザクセン、Hainichen Basin | 断片 | [59][2] |

| 石炭紀サープコビアン期 | Lower Silesian Basin | ポーランド、Przygorze – KWK Boleslaw | 断片 | [60] |

| 石炭紀サープコビアン期 | Lower Silesian Basin | チェコ、Chlebovice – Důl Staříč | 断片 | [60] |

| 石炭紀ペンシルヴァニア紀 | Karaganda Basin | カザフスタン、カラガンダ | 断片 | [61][62] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Charleroi Formation | ベルギー、エノー、Mariemont mine | 断片 | [13] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Grand Anse Formation | カナダ、ニュー・ブランズウィック、マリングアン | 断片 | [注釈 6][4] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Joggins Formation | カナダ、ノバスコシア州、ジョギンズ | 断片 | [63] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Lancaster Formation | カナダ、ニュー・ブランズウィック、セントジョン | 断片 | [64] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Mospinka Formation | ウクライナ、ドンバス、Makedonovka | 断片 | [62] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Nord-Pas-de-Calais Mining Basin | フランス、オー=ド=フランス地域圏、アンザン | 断片 | [13] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Pennine Lower Coal Measures Formation | イギリス、ランカシャー、ビッカーショウ | 断片 | [65] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Pennine Lower Coal Measures Formation | イギリス、ヨークシャー、バーンズリー | 断片 | [66] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Pennine Middle Coal Measures Formation | イギリス、ウォリックシャー、バックスターリー | 断片 | [67][13] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Upper Silesian Basin | ポーランド、Czerwionka - Ameryka | 断片 | [60] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Žacleř Formation | ポーランド、ドルヌィ・シロンスク県、ノバ・ルダ | 断片 | [34][60] |

| 石炭紀バシキーリアン期 - モスコビアン期 | Emma mine | オランダ、リンブルフ、ブルンスム | 断片 | [13] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Francis Creek Shale | アメリカ、イリノイ州、Mazon Creek | 断片 | [12][68] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Grovesend Formation | イギリス、サマセット、Camerton & Writhlington | 断片 | [69][66][44] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Heiligenwald Formation | ドイツ、ザールラント、フリードリッヒスタール | 断片 | [6] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Kittaning Formation | アメリカ、ペンシルベニア州、キャネルトン | 断片 | [68] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Lorraine Basin | フランス、グラン・テスト地域圏、サン=タヴォル | 断片 | [3] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Pennine Middle Coal Measures Formation | イギリス、ランカシャー、ソルフォード | 断片 | [14][13][37] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Plzeň Basin | チェコ、Zbůch - Důl Austria | 断片 | [60] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Ruda Beds | ポーランド、ドルヌィ・シロンスク県、フバウォビツェ | 断片 | [66] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Saarbrücker Subgroup | ドイツ、ザールラント、ザールブリュッケン | 断片 | [66] |

| 石炭紀モスコビアン期 | San Giorgio Formation | イタリア、サルデーニャ、Rio San Giorgio | 断片 | [35] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Scottish Upper Coal Measures Formation | イギリス、ファイフ、リーブン | 断片 | [66] |

| 石炭紀カシモビアン期 | Conemaugh Formation | アメリカ、オハイオ州、コロンビアナ | 断片 | [68] |

| 石炭紀カシモビアン期 | Kateřina Coal Mine | チェコ、オストラヴァ、ラドヴァニツェ | 断片 | [70] |

| 石炭紀カシモビアン期 | San José Formation | スペイン、レオン、シニェラ | 断片 | [71] |

| 石炭紀グゼリアン期 | La Magdalena Coalfield | スペイン、レオン、カロセラ | 断片 | [71] |

| 石炭紀グゼリアン期 | Stephanian strata | フランス、オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏、St. Etienne | 断片 | [11][3] |

| 石炭紀グゼリアン期 | Stephanian strata | フランス、オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏、コマントリー | 断片 | [11] |

| 石炭紀グゼリアン期 | Toledo Mountains | スペイン、シウダー・レアル県、プエルトリャノ | 断片 | [71] |

| ペルム紀アッセリアン期 | Manebach Formation | ドイツ、テューリンゲン、マネバッハ | 断片 | [72] |

| ペルム紀アッセリアン期 | Autunian strata | フランス、ブルゴーニュ、オータン | 断片 | [73][74] |

| ペルム紀サクマーリアン期 | Leukersdorf Formation | ドイツ、ザクセン、ケムニッツ | 断片 | 最晩期記録[1][4] |

| 石炭紀ビゼーアン期 | Anstruther and Pittenweem formations | イギリス、ファイフ、クレイル - セント・アンドルーズ | 足跡、複数 | 最早期記録[75] |

| 石炭紀サープコビアン期 | Limestone Coal Formation | イギリス、アラン島 | 足跡、単体 | [57] |

| 石炭紀サープコビアン期 | Limestone Coal Formation | イギリス、グラスゴー | 足跡、単体 | [注釈 7][4] |

| 石炭紀ペンシルヴァニア紀 | Zhezkazgan Group | カザフスタン、ジェスカスガン | 足跡、単体 | [76][62] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Boss Point Formation | カナダ、ニューブランズウィック州、アルマ | 足跡、単体 | [77] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Little River and Joggins formations | カナダ、ノバスコシア州、ジョギンズ | 足跡、複数 | [78][79][63] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Mospinka Formation | ウクライナ、ドンバス、Makedonovka | 足跡、複数 | [62] |

| 石炭紀バシキーリアン期 | Tynemouth Creek Formation | カナダ、ニューブランズウィック州、Gardner Creek | 足跡、複数 | [80][81] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Malagash Formation | カナダ、ノバスコシア州、パグウォッシュ - スミス・ポイント | 足跡、複数 | [82][83] |

| 石炭紀モスコビアン期 | Rhode Island Formation | アメリカ、マサチューセッツ州、プレインビル | 足跡、複数 | [84] |

| 石炭紀カシモビアン期 | Cutler Group | アメリカ、ニューメキシコ州、El Cobre Canyon | 足跡、単体 | [85][2] |

| 石炭紀グゼリアン期 | Cape John Formation | カナダ、ノバスコシア州、ケープ・ジョン | 足跡、複数 | [82][83] |

| 石炭紀グゼリアン期 | Conemaugh Formation | アメリカ、ケンタッキー州、ボイド | 足跡、複数 | [86] |

| 石炭紀グゼリアン期 | Eiche Member (Flechtingen Formation) | ドイツ、Flechtingen Volcanic Complex | 足跡、複数 | [87][88] |

| 石炭紀グゼリアン期 | Graissessac Formation | フランス、エロー、グレッスサック | 足跡、複数 | [74] |

| 石炭紀グゼリアン期 - ペルム紀アッセリアン期 | Montceau Formation | フランス、ブルゴーニュ、モンソー=レ=ミーヌ | 足跡、複数 | [89][90] |

| 石炭紀グゼリアン期 | Stull Shale Member (Kanwaka Formation) | アメリカ、カンサス州、ウェイブリー | 足跡、複数 | [91] |

| ペルム紀アッセリアン期 | Halgaito Formation | アメリカ、ユタ州、ライム・リッジ | 足跡、単体 | [92] |

分類

要約

視点

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アースロプレウラと他のアースロプレウラ類の様々な系統的位置。 A:狭義のアースロプレウラ類触顎類説[16] |

アースロプレウラはアースロプレウラ類(arthropleurids[26], arthropleurideans[15]、学名:Arthropleuridea[3])というヤスデの絶滅した分類群(亜綱)に含まれる一属である[15][16][22][19]。アースロプレウラ類には、本属、エオアースロプレウラ(Eoarthropleura[26])、およびミクロディケンプレクス(Microdecemplex[15])の計3属が知られ、それぞれ独自の目と科に分類される[18][19]。本属、およびそれのみを含んだアースロプレウラ目(コダイオオヤスデ目[7] Arthropleurida[3])とアースロプレウラ科(コダイオオヤスデ科[7] Arthropleuridae[5])は、三葉状の背板に2本の隆起線と大小のこぶをもつことで他の2属から区別される[26][15]。アースロプレウラ類の中で、少なくともアースロプレウラとエオアースロプレウラの類縁関係は広く認められる[15][16][18]。

アースロプレウラ類と他のヤスデの類縁関係については、2000年代から2010年代にかけて主に唇顎類(唇顎亜綱 Chilognatha、フサヤスデ以外のヤスデ)の基盤的な群[15]、もしくはアースロプレウラ類が側系統群で、ミクロディケンプレクスが唇顎類に、アースロプレウラとエオアースロプレウラがフサヤスデに近縁(共に触顎類/フサヤスデ亜綱 Pselaphognatha に含まれる)[16]という2説がよく取り上げられる[18][19]。基盤的な唇顎類説は、アースロプレウラ類の単系統性とミクロディケンプレクスの唇顎類的性質(上唇中央の突起・胴部後方の性的二形な付属肢)に踏まえて提唱される[15]。(従来/広義の)アースロプレウラ類側系統群説は、ミクロディケンプレクスの前述の唇顎類的性質を認めつつ、アースロプレウラとフサヤスデのいくつかの類似点(三葉状の背板・柔らかかい外骨格・不規則な背板と脚の対応関係・脚の付け根前上方のYの字型の外骨格・複数対の板に分化した腹面の外骨格)に踏まえて提唱される[16]。これにより、ミクロディケンプレクスは(狭義の)アースロプレウラ類から除外すべきともされる[注釈 8][16]。ただしフサヤスデとの類似については、いくつかの性質(例えば背板と脚/腹板の対応関係)が不確実で後に誤解釈とされるもの(外骨格の強度など、前述参照)もあるため、信憑性が弱いとも評価される[2]。

新たに判明した頭部と脚の特徴に基づいた Lhéritier et al. 2024 の系統解析によると、アースロプレウラは唇顎類と触顎類より早期に分岐した基盤的(ステムグループ)なヤスデである可能性が高く、本属におけるムカデ的な性質は、ヤスデとムカデの共通祖先に遡る Pectinopoda(ムカデとヤスデのみからなる単系統群)の祖先形質であることを示唆されている。また、本群の眼柄は現生の多足類に見当たらず、むしろ基盤的な多足類である可能性があるユーシカルシノイド類 (Euthycarcinoidea) に共通しており、これは多足類の祖先形質を反映する可能性も示唆される。一方、エオアースロプレウラをも含めて解析するとアースロプレウラがそれと共に基盤的な Pectinopoda とされるが、これはエオアースロプレウラの不完全性がもたらすバイアスと考えられる[25]。

分類史

1990年代以前では、アースロプレウラはアースロプレウラ類において唯一知られる属であり、記載当初から20世紀中期にかけて、不完全な発見により様々な節足動物(甲殻類[6][93][94]・三葉虫の近縁[注釈 9][6][3][95]・多足類[13][96][97])と解釈されていたが[7]、20世紀後期では研究が進み、徐々に多足類の節足動物として広く認められるようになった[38][29][28][98][43]。しかし当時のアースロプレウラ類は、多足類における系統位置は不確実で、ジムカデ類に近縁のムカデ[28]、エダヒゲムシの絶滅群[98]、オビヤスデ目 Polydesmida(オビヤスデ上目 Merocheta)に近縁のヤスデ[7]、もしくは多足類のどの現存の綱(ムカデ・ヤスデ・コムカデ・エダヒゲムシ)にも属さず、多足亜門における独自の綱(アースロプレウラ綱)扱いとされた[38][29][26][43]。なお、21世紀以降では様々なヤスデ的性質(ヤスデ的な口器・頸板・背板ごとに2対の脚)が判明したことにより、アースロプレウラ類はヤスデの1群(アースロプレウラ亜綱[15])として広く認められるようになった[15][16][17][18][48][19][20][4]。

下位分類

2021年現在、アースロプレウラ(アースロプレウラ属/コダイオオヤスデ属[7] Arthropleura)には5種が認められ、主に背板のこぶの形で区別される[4]。その中で A. armata と A. mammata は発見例が多く、特に大型個体由来の化石標本はほとんどが A. armata として同定される[4]。かつて独立種として記載され、後に A. armata のシノニムと見直されたものも多い[4]。他の3種(A. cristata, A. fayoli, A. maillieuxi)は報告例が少ない[4]。

- Arthropleura armata Jordan, 1854[6]

- シノニム:Arthropleura moyseyi Calman, 1914[8][9], Arthropleura affinis Goldenberg, 1873[10][9], Arthropleura zeilleri Boule, 1893[11][9]

- 本属の模式種(タイプ種)[6]。

- Arthropleura cristata Richardson, 1959[12]

- Arthropleura fayoli Boule, 1893[11]

- Arthropleura maillieuxi Pruvost, 1930[13]

- Arthropleura mammata (Salter, 1863[14])(旧称 Eurypterus (Arthropleura? ) mammatus[14])

Goldenberg 1873[10] は3種のアースロプレウラを記載したが、いずれも後に無効名とされ、A. affinis は A. armata のシノニム、A. ornata は Fayolia属のサメの卵化石、A. punctata は正体不明なウミサソリの誤同定と見直された[17]。

巨大化と絶滅

石炭紀にアースロプレウラやメガネウラのような巨大節足動物が現れた原因として、当時の大気中の酸素濃度が約35%と高かったためとする説[99][100][101]や、これらを捕食する動物が少なかったからとする説[102][88][103]などが唱えられている。ただし前者に関しては、知られる中でアースロプレウラと他の巨大節足動物(オオトンボ類[104]、ダイオウウミサソリ類[47])の最古の化石標本は酸素濃度の上昇以前の地質時代由来で、酸素濃度は約23%で現世より少し高かっただけのサープコビアン期[105]からもアースロプレウラの巨大化石標本が後に見つかり、巨大化はさほど酸素濃度に左右されないことが示唆される[2][4]。これにより、アースロプレウラの巨大化は、むしろ競争者と捕食者が少ない同時に、栄養価の高い餌が多かった環境に大きく関与すると考えられる[2][4]。

ペルム紀前期直後(約2億9,000万年前)では、他の陸棲植物が繁栄し続けるのに対してアースロプレウラの化石記録が絶えており(最晩期記録は約2億9,010万年前まで[1][注釈 1][2])、そこで絶滅したと考えられる[4]。かつて、アースロプレウラの生態は石炭森林に依存すると解釈されたため、絶滅の原因は気候の変化と共に石炭紀と同じ森林環境が姿を消し(石炭紀熱帯雨林の崩壊事変、Carboniferous rainforest collapse)、食料となる植物が無くなったことだとされていた[106]。しかし、アースロプレウラの化石記録はこの崩壊事変と共に激減することはなく[51][52][53][54][55][56]、生態も後に石炭森林に依存せず、平坦で植物の密度が低い環境に生息した説の方が有力視される(前述参照)に連れて、石炭森林の崩壊ではなく、むしろ爬虫類の繁栄がもたらす競争者の増加や、赤道の乾燥化の方が絶滅原因になり得ると見直されるようになった[2][4]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.