たたら製鉄

炉に空気を送り込むのに使われる鞴(ふいご)が「たたら」と呼ばれていたために付けられた名称 ウィキペディアから

たたら製鉄(たたらせいてつ、英:Tatara)とは、日本において古代から近世にかけて発展した製鉄法で、炉に空気を送り込むのに使われる鞴(ふいご)が「たたら」と呼ばれていたために付けられた名称である。砂鉄や鉄鉱石を粘土製の炉で木炭を用いて比較的低温で還元し、純度の高い鉄を生産できることを特徴とする[1][2]。近代の初期まで日本の国内鉄生産のほぼすべてを担った[3]。明治以降急激に衰退し、現在では、日本刀の原材料「玉鋼」の生産を目的として、島根県仁多郡奥出雲町にある「日刀保たたら」などが稼働している。

この記事では基本的に、初出時を除いて「鉧」を「ケラ」、「銑」を「ズク」、「鞴」を「フイゴ」、「鉄滓」を「ノロ」とそれぞれ表記する。

名称

「たたら」という用語は古くから「鑪」や「踏鞴」、「多々良」などと表記されてきたが[4]、それらは製鉄のさいに火力を強めるために使うフイゴを指し、既に「古事記」や「日本書紀」にその使用例がある[注釈 1]。また、近世以降に屋内で操業されるようになると、たたら炉のある建物を意味する「高殿」という表記も使われるようになった[7]。

このような経緯から、「たたら」という言葉は製鉄法の他にフイゴや製鉄炉、それらを収めた家屋をも指す広い意味で用いられたが、20世紀に入った頃より、特に製鉄法を指して「タタラ製鐵法」[8]、「たゝら吹製鐵法」[9]といった用語が使われ始めた。また、たたらで製鉄をおこなう工程のことを「たたら吹き」と言い[4]、現在では「たたら製鉄」と同じ意味で使われる場合がある[10]。

一方で「たたら」という呼称そのものの語源については不明であり、確実なことはわかっていない。一説によれば、サンスクリット語で熱を意味する「タータラ」に由来すると言い、他にもタタール族を介して日本にもたらされたためとする説がある[11][12]。大和言葉に語源を求める説もあり、「叩き有り」からの転化、簡略化であり「踏み轟かす」の意、とする文献が存在する[13]。他にも韓国語の燃えるとの意味の「다타라」からの説もある。

特徴

鉄は自然界において独立した形で存在することはほとんどなく、例えば鉄鉱石や砂鉄などに代表される酸化鉄のように化合物として分布している。そのため、そこから鉄を取り出すには還元が必要であり、さらに銑鉄や鋼を生み出すためには炭素と結合させねばならない。

たたら製鉄は、初期に鉄鉱石の使用例があるものの、おもに砂鉄を原料とし、燃料にはもっぱら木炭が使われた[14]。東北地方では餅鉄が原料に用いられた例もある[15]。また、早い時期から火力を高めるためにフイゴが使用されるようになり、古代から近世までの長い年月をかけてゆるやかに進化してきた。

粒の細かい砂鉄を炭火の中に投入することで短い時間で還元吸炭が進み、また近現代製鉄にくらべて低温で加熱するためにリンや硫黄などの有害不純物の鉄への混入が少なく、結果として非常に純度の高い鉄を取り出すことができる[16]。こうして生産された錬鉄、鋼、銑鉄は、近代以降には洋鋼に対してそれぞれ「和鉄」、「和鋼」、「和銑」と呼ばれるようになった。

世界史的に見てフイゴを使った低温還元の製鉄法自体はありふれた物であるが、木炭生産のための森林資源が豊富で、かつ温暖多湿な気候で雨季が存在するためその回復も速く、他にも中国地方で採れる良質な砂鉄の存在や[17]、対する鉄鉱石の産出量の低さ等々の要因により、日本において製鉄はやや特異な発展を遂げてきた[注釈 2]。

構造

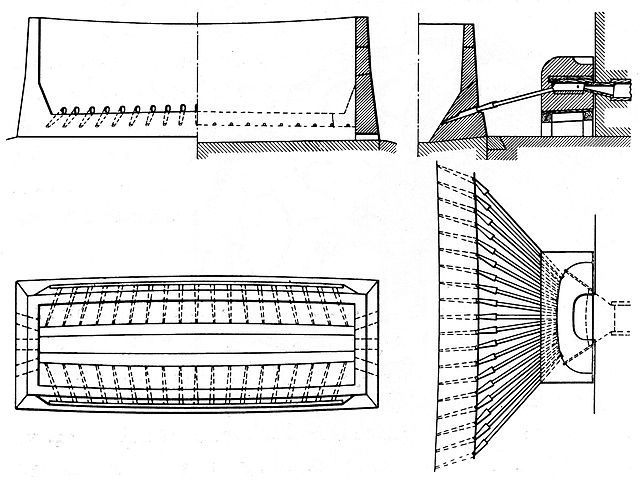

時代や地域によって違いはあるが、たたら製鉄では基本的に高さの少ない長方形の炉が使用された。中世には長さが約2 - 5メートル、幅は約1 - 2メートルの製鉄炉が使われている[18]。この箱形低炉は粘土で作られ、製鉄の際には炉材が不純物の溶媒の役割を兼ねるために、鉄が出来ていくに従って炉壁の下部が少しずつ内側から削られてゆくのが特徴である[19]。壁が薄くなり炉が耐えられなくなった所で操業を終えるが、この一連の作業単位を「一代(ひとよ)」と呼ぶ。炉は一代ごとに壊され、次回の操業はまた新たな炉を作って行なわれる。

たたらの語源ともなったフイゴにも時代ごとの変遷はあるものの、おおむね箱形炉をはさんで長辺側に2台設置されるのが一般的で、それぞれに約20本ずつ取り付けられた「木呂(きろ)」と呼ばれる送風管によって炉壁の両側下部より空気を送り込む。炉の内部は下に向かって徐々に狭まってゆく構造で、幅が最も小さくなる底部周辺に羽口があり、そこに鉄が生成される。羽口は2段階の太さになっており、先のほうが細い。これは後述する鉧押し(けらおし)の炉にのみ見られるもので、炉内にケラが出来始めて炉壁を侵食してゆき、それが中程まで進んで羽口の太い所まで来た時には最も火力を上げる時期に差し掛かるため、フイゴの速度を上げてより多くの風を送り込むための工夫である[20]。

また、除湿と保温のための地下構造もたたら製鉄の発展に伴ない拡大してきた。近世中期には上部構造物の3倍の規模をもち、炉の火力を落とさないためのさまざまな工夫が見て取れる。まず地下約1.5 - 2メートルにかけて厚い粘土の層を設けてそれより下からの地下水や湿気を遮断する。粘土層の下には木炭や砂利などの層が続き、最下部中心には排水溝を通す。一方、粘土層の上には深さ1.5メートル程の「本床(ほんどこ)」を設け、その中に薪を詰めて蒸し焼きにすることで地下構造全体を十分に乾燥させる。薪は木炭となって残り、それをそのまま突き固めて木炭と灰の層とする。また、本床の両側には「小舟(こぶね)」と呼ばれる熱の遮断と湿気の発散を目的とした小さな空間を設ける。[21][22]

規模の変遷こそあるものの、初期を除いてたたら製鉄の基本構造に、時代ごとで根本的と言える程の違いは存在しなかった。

なお、古来からある日本独自の溶鉄炉には「こしき炉(甑炉)」と呼ばれる炉もあり、混同されることがあるが両者は構造が全く異なる[23](キューポラを参照)。

歴史

要約

視点

概略

古代における国内製鉄に関しては未だ詳しくわかっていないことも多い。

最古級の遺跡に、弥生時代中期頃の奴国に比定される福岡県の赤井手遺跡があるが、この遺跡は製鉄を行った遺跡ではなく、鉄素材を加工して鉄器を製作した鍛冶遺跡であった。

古典的には、弥生時代に、朝鮮半島から持ち込まれた原料を用いた製鉄が始まったと考えられてきた[24]。ただしこの説の根拠とされる遺跡の炭素年代の検討には疑義があり、確たる説と認められるには至っていない[25]。文献学的な見地で見た場合、記紀における内容や「多多良」という加羅の王姓氏、和名の発生時期などから、すでに5世紀前後には国内製鉄が行われていた可能性も指摘されている[26]。

考古学的に信頼できる確かな証拠としては、6世紀半ばの吉備地方に遡る[25]。ここでは、最初期には磁鉄鉱、6世紀後半からは砂鉄を原料として使用していた[25]。国内で調達が容易な砂鉄を原料とすることで、製鉄法は吉備地方から日本各地へ伝播したとみられる[27]。また、日本の製鉄法は、朝鮮半島や大陸あるいは世界各地の製鉄法と比較して、炉の形状が特異である[27]。朝鮮半島での製鉄では円筒形で高さのある炉が用いられているのに対し、吉備地方から伝わった製鉄法では箱型で高さの低い炉が用いられた[25]。なぜこのような独特の技法が編み出されたのかは解明されていない[25]。

なお、近年の発掘、研究の進展によって、福岡県福岡市の博多遺跡群や、長崎県壱岐のカラカミ遺跡などでは、弥生時代の製鉄遺跡と思われる痕跡が相次いで見つかっている[28]。

当初は自然風のみを利用した方法であったため、「鉄滓(のろ)」と呼ばれる不純物を多く含んだスポンジ状の海綿鉄ができ、それを再度加熱した上、ノロと余分な炭素を叩き出すことで錬鉄や鋼に加工した。間もなくしてフイゴが使われるようになると、その後の技術の改良や進歩によってたたら製鉄は徐々に規模を拡大し始める。

続く奈良・平安期頃にはどういった鉄が生産されていたのか不明であるが、遺跡の発掘によって中国地方の山陰、東北地方の南部では砂鉄が、山陽では鉄鉱石が多く原料に使われたことが分かっている[29]。すでに初歩的な地下構造が出現し、炉も大型化が進んだ[30]。

中世以降のたたら製鉄には間接製鋼法である「銑押し(ずくおし)」と直接製鋼法である「鉧押し(けらおし)」とが存在した。前者は中世から[31]近代の半ばにかけて全国で広く行われた方法であり[32]、対して後者は16世紀初頭になって登場した播磨国の「千種鋼(ちぐさはがね)」を始まりとする[注釈 3]。

また年代ごとの方式の変遷として、古代・中世における露天型の「野だたら」から、近世中期以降の屋根を備えた固定型の「永代たたら」への移行といった流れがある。

銑押し(ずくおし)法

「銑押し(ずくおし)」は、まずたたら炉で炭素濃度の高い銑鉄を作り、それを「大鍛冶場(おおかじば)」と呼ばれる別の作業場において脱炭精錬して錬鉄や鋼にする方法である。

おおむね2つの手順を踏むために間接製鉄法に分類され、その操業日数から「四日押し」とも呼ばれる。不純物を多く含むものの、粒が細かいため還元が速く、銑鉄になりやすい赤目砂鉄(あこめさてつ)をおもな原料とした[3]。

大鍛冶場は「左下場(さげば)」と「本場(ほんば)」とに分かれており、左下場では銑鉄を再度加熱して半溶融させ、その時フイゴで送った空気に含まれる酸素と反応させることで炭素量を減らす。それを本場においてもう一度加熱、脱炭した後、鍛錬して不純物を取り除く。そうして出来上がった錬鉄は「割鉄(わりてつ)」[注釈 4]、鋼は「左下鉄(さげがね)」と呼ばれ、脱炭の度合いによって各種の鉄を作り分けることができた[32]。

たたら製鉄は鎌倉期以降、このズク押しが主流であり[36][31]、中国地方を中心として日本各地で錬鉄や鋼、銑鉄が生産され、それらを用いて生活必需品や武器、農工具などさまざまな物が製造された。なお、近世後期には錬鉄は鋼の約2倍の価格で売買されており[37]、当時のたたら製鉄の生産の中心は鋼ではなく、汎用性に優れた錬鉄の方だった。

鉧押し(けらおし)法

いちど銑鉄を作ってからそれを錬鉄や鋼に卸すズク押しに対し、「鉧押し(けらおし)」は砂鉄から直に鋼を作りだす直接製鋼法に分類される。ただし、後述するようにケラ押しでは通常、鋼の他にそれを超える量の銑鉄や不均質鋼などができ、それらは主に錬鉄に仕上げられるため[32]、厳密には「直接製鋼法兼間接製鉄法」である。

天文年間(1532 - 1554年)には播磨国で「千種鋼」の生産が始まっているが[33]、より大規模なものになるのは近世になってからである[38]。近世のケラ押しは「三日押し」とも呼ばれるが、それはズク押しよりも日数を短縮することで、錬鉄よりも原価の低い鋼が出来る割合を増やし、操業を合理化したことによる[39]。

ケラ押しの主原料である真砂砂鉄(まささてつ)は不純物が少なく[3]、また粒が大きく還元の進む速度が遅いため[40]、銑鉄と共により炭素量の低い「鉧(けら)」と呼ばれる大きな鉄塊が炉の底に生成される特性をもつ[41]。ケラはさまざまな性質の鉄が混在する塊であり、その中には純度の極めて高い鋼(後に「玉鋼(たまはがね)」と呼ばれる)が含まれている。なお、炉から引き出されたケラの冷却方法の違いにより、大きな池に浸けて急冷する「水鋼(みずはがね)」と、そのまま放置して徐冷する「火鋼(ひはがね)」とに区分されるが、いずれの方法でも鋼そのものの品質に差異は出ない[42]。

1750年代にケラを大ドウ[注釈 5]と呼ばれる巨大な装置で割って鉄を各種類に選別する技術が開発されたことや[41]、1790年代の錬鉄価格の暴落を背景とし[39]、19世紀初頭には出雲国を中心にズク押しと並行して盛んに操業されるようになった。ズク(銑鉄)の多くは錬鉄に仕上げられ、ケラの中の鋼はそのままで商品として出荷されたが、当時のケラ押しによって生産される錬鉄と鋼の比率は約3:1であった[37]。

このケラ押しは、ズク押しに較べ操業された地域や時代は限定されていたものの[43]、直接製鋼法としては世界的に見ても珍しい形で発展を遂げた。

フイゴの進化

国内製鉄においてフイゴが使われだしたのは遅くとも6世紀後半から7世紀初頭と見られているが[44]、初期に使われたのは鹿の皮を袋状にした「吹皮(ふきかわ)」と見られ、十分な火力を生むことができなかった[25]。

そこで8世紀には東北地方南部や関東地方において、板の両端を数人ずつで交互に踏んで送風するシーソー式の「踏み鞴(ふみふいご)」が出現する[30]。中世になると、手動でピストンを往復させて空気を送る箱型の「吹差し鞴(ふきさしふいご)」が使われだした。

1691年の出雲国における「天秤鞴(てんびんふいご)」の開発は、たたら製鉄の効率を大きく上げることとなる[45]。両端に支点のある2つの踏み板を真ん中に立つ1人ないし2人の番子(フイゴを踏む作業員)が交互に踏む方式で、送風量の増加と番子の負担軽減をもたらした[31]。

近世永代たたらの完成

17世紀初頭より始まった「鉄穴流し(かんなながし)」による砂鉄の大規模採取の実現[19]は、フイゴの改良と相俟って鉄の増産を可能にした。

また、たたら場の施設全体にも大きな変化があった。近世中期の「永代たたら」への移行である。それまでの「野だたら」は砂鉄や木炭用の森林資源を求めて移動を繰り返す必要があったが、良馬の繁殖の成功によって運搬力が増強された結果[45]、それら原材料の輸送が容易になったことで、たたら場全体を「高殿(たかどの)」と呼ばれる建物で覆って固定化できるようになり、操業の全天候化の他、地下構造を含めた施設全体の拡大やそれに伴う増産が可能になった。[46]

近代以降

明治に入ってもしばらくは中国地方産たたら鉄がその大多数を占めていたが、明治20年の釜石鉱山田中製鉄所および同34年の八幡製鉄所の創業により急速にその比率が低下した。

たたら製鉄は19世紀の初めには成熟期を迎え、幕末から明治中期にかけても依然として国内製鉄の中心だった[47]。しかし明治30年代、関税自主権を持たないことにもよる安価な輸入鋼材の流入、および国内での洋式製鉄の伸張により急速に衰退[3]。1923年(大正12年)に商業生産を終えた[34]。

その間にズク押しは失伝してしまうが[48]、ケラ押しの方は1933年(昭和8年)より始まる「靖国たたら」により生き残ることになる[3]。軍刀用の玉鋼生産のためという用途が限定された操業であったため、それまでのケラ押しとは異なり鋼の生産を第一の目的とし、1945年(昭和20年)の大戦末期まで作刀用鋼材を供給し続けた。その後の敗戦による武装解除によってもはや需要は見込めない状況となり、再びたたらの火は消える。活動を再開した数少ない刀匠たちは靖国たたらの在庫等を使って作刀を続けた。

1977年(昭和52年)、日本美術刀剣保存協会や日立金属など刀剣関係者の努力が実り、島根県仁多郡横田町(現:奥出雲町)において、靖国たたらの遺構を利用する形で「日刀保たたら」として復元に成功した[49][50]。2017年(平成29年)現在においても、18世紀末に完成した「永代たたらによるケラ押し」を継承し続けている[51]。

奥出雲町には1993年(平成5年)に「奥出雲たたらと刀剣館」が開館した。 2016年(平成28年)には、文化庁により日本遺産として「出雲國たたら風土記~鉄づくり千年が生んだ物語~」が認定され、島根県と奥出雲町、安来市、雲南市が観光客誘致を図っている[52][53]。

現存の公開施設

作業手順

要約

視点

たたら製鉄は近世まで一子相伝であったため、遺構の発掘の成果や数少ない文献の記述などによってその概要が知られるのみであり、各時代の詳細な作業方法や手順までは記録に残されていない[54]。これはズク押しの技術が途絶えた原因にもなったわけであるが、ケラ押しは靖国たたら、および日刀保たたらによって辛うじて命脈を保った。このため、以下の記述は後世に伝わった幕末から近代にかけての、ケラ押しによる操業手順となる。

(以下、靖国たたらに於ける昭和10年11月18 - 22日の操業記録[55]に基づく)

操業は約70時間、中断なく継続して行われる。全体の工程は「籠り(こもり)」、「籠り次(こもりつぎ)」、「上り(のぼり)」、「下り(くだり)」の計4期からなり、それぞれの所要時間はおおむね7時間半、7時間半、18時間、36時間程となる。現場での指示は「村下(むらげ)」が担当し、送風量の増減や砂鉄と木炭の投入時期などを決める。

籠り期

まず準備段階として、種火の入った炉に木炭を充填して送風を開始する。その後2時間程たち、炉の温度がある程度上がった所で「籠り砂鉄」を投入し始める。この砂鉄は粒が細かく溶けやすいため、粘土で出来た炉壁と比較的すみやかに反応してノロ(鉄滓)を作り出し、そのノロが熱を籠らせる役割を果たす。

ここからが籠り期となり、木炭、その後再び砂鉄と、交互に約30分ごとの投入を繰り返す。定期的に余分なノロを排出する。

籠り次期

投入する砂鉄を、主原料である真砂砂鉄に籠り砂鉄を4割程度混入したものに切り替える。

次第に炉の温度が上がってゆき、ノロの他にズク(銑鉄)も出来始める。

上り期

十分に熱が炉底に籠った所で、投入する砂鉄をすべて真砂砂鉄とする。この粒の粗い砂鉄は炉の中で完全には溶解せず、ノロに包まれる形でケラ(鉧)を生成する。ケラはノロの中で育つため、排出する量は多すぎても少なすぎてもいけない。

この頃になると、炎の色が初めの頃の赤黒色から山吹色に変わる。

下り期

砂鉄を投入する間隔を短くしてゆき、量も増やしてゆく。ケラが成長するとともに炉壁の侵食も進む。

ケラが肥大化し、炉がこれ以上耐え切れないと判断した所で、村下の指示で送風を止める。

その後、炉を壊して燃え残った炭を取り除き、ケラを引き出す。ケラは十分に冷ました後、破砕して選別する。

なお、現在も操業を続ける日刀保たたらでは諸事情により籠り砂鉄を使用せず、操業期を「籠り」、「上り」、「下り」の3期に分ける他[56]、生産される鋼とズクの比率が大きく異なるなど、上記と相違がある。

ズク押しでの操業におけるケラ押しとの相違

ズク押しとケラ押しとでは、その設備全般や操業法に大きな差異はない[7]。 しかしズク押しではもっぱら銑鉄を生産するため、砂鉄を速やかに還元したのち炭素をよく吸収させる必要があり、ケラ押しと比較して以下のような違いがある。

古代における作業手順

以下に古墳時代の「たたら炉」による製造作業について説明する。 古墳時代にはフイゴが作られていなかったために、たたら炉では自然風によって木炭の燃焼が行われていた。

- 炉は風上に炉口をもつよう斜面などに作られ、炉口の反対側の木炭粉と石英で出来た炉内床面の上に木炭と砂鉄が交互に層を成して並べられ、柴木なども加えられて準備が完了する。

- 炉口から火が付けられる。

- 火が消えて冷えれば、還元鉄が得られる。

製品は鍛造に適した鉄が得られた[64]。フイゴを使用する後の方法に比べて風量が少ない分、低温精製によりフイゴ式よりも純度の高い鉄が得られるという利点があるが、製鉄に非常に長い時間がかかるのに生産量が少ないという難点があった。

炉内反応

要約

視点

たたら製鉄における炉内の反応については諸説あるが、さまざまな化学反応が複雑にからみ合っていることは確かである[65]。

まず、フイゴによって炉の中に空気が吹き込まれて木炭が燃焼すると、空気中の酸素(O2)と木炭の炭素(C)とが反応して二酸化炭素(CO2)を生成し、それがさらに炭素と反応して一酸化炭素(CO)が生じる[66]。

雨上がりで湿度が高い時など、条件によっては炭素が空気中の水分(H2Oとも反応を見せる[67]。

こうして出来た一酸化炭素は炉内を還元性雰囲気へと導き、砂鉄還元の主役を担う。砂鉄の主成分は四酸化三鉄(Fe3O4)だが、赤目砂鉄など、種類によっては酸化第二鉄(Fe2O3)も多少含まれる。砂鉄は炉の中を降下してゆく過程で一酸化炭素と反応して容易に酸化第一鉄(FeO)となり、より高温の領域ではその酸化第一鉄がさらに一酸化炭素と反応して鉄(Fe)が取り出される。[66]

また、炉の下部の高温域においては、砂鉄と木炭との間で直に還元反応がおこる。これを直接還元と呼ぶ[68]。

これら還元された鉄の粒は、木炭に直接触れて炭素を吸収することで融点が下がり、溶融した銑鉄となって炉外へと流し出される他、ケラ押しでは炉底部において焼結して半溶融状のケラを形成する[36]。

一方で、酸化第一鉄は粘土製の炉壁の主成分であるケイ酸(SiO2)とも反応してファイヤライトFe2SiO4)となり、比較的早期にノロを形成する[65]。炉底に溜まったノロは砂鉄中の二酸化チタンTiO2)などの不純物を溶融させることで砂鉄を製錬する他、生成したケラを包みこむ形で再び酸化するのを防ぐ役割も果たす[69]。

他にも、たたら製鉄には近現代製鉄にくらべ炉内の酸素濃度が高いという特徴がある。すなわち、砂鉄のみが還元されてケイ酸などの不純物は還元されないほどの、適度な酸素濃度を保つことで鉄の品質を高めているわけである。また、砂鉄は粒が細かいため木炭との接触時間が長くなり、高い酸素濃度の中でも十分に炭素を吸収できるのも大きな長所と言える。[36]

産業

現代刀

→詳細は「玉鋼」を参照

たたら製鉄で作られた鋼は古くから日本刀の製作に使用されてきたが[注釈 9]、前述の通り近代以降に洋式製鉄が主流になると幾度か途絶の危機に見舞われた。

第二次世界大戦が終結する頃には、洋式製鉄に対し価格面で圧倒的に不利であることや需要の大幅な低下のため、たたら製鉄は操業を完全に停止した。しかし、洋鋼では和鋼に比べて良質な日本刀を作ることが困難であることから、日本刀業界によりたたら製鉄の復活が切望されるようになる[54]。これに日立金属安来工場が応え、少量ではあるが製造が行われることとなった。

2017年(平成29年)現在、この「日刀保たたら」などが日本刀の素材の製造元として操業されている。目下のところ日本刀の製作に使用される鋼のほとんどがこの直接製錬された「玉鋼」であり、事業主である日本美術刀剣保存協会が刀匠への販売を請け負っている[71]。その一方で玉鋼を使わない刀匠も存在し、自家製鋼を行ったり古鉄を使用する例がある。

日刀保以外の現代のたたら

各地で地域おこしイベントとしてたたら製鉄を行う事例や、研究者や愛好家による小型たたら製鉄が盛んに行われており[72]、2017年(平成29年)現在では下記のような例が存在する。

他産業との関係

- 和牛

- 中国山地ではたたら製鉄で用いる砂鉄や炭・出来た鉄は牛馬で運搬されていた。より役立つ牛を育てるため、この地域では古くから牛の品種改良が行われており、そこから生まれた代表的な牛が周助蔓である。これは但馬牛のルーツとなった牛であり、更に但馬牛は現代三大和牛の基である[76]。

環境破壊

→詳細は「鉄穴流し」を参照

たたら製鉄は大量の木炭を燃料として用いる為、近世以前の中国山地ではたたら製鉄の為に樹木が伐採された禿げ山が珍しくなかった。また原料となる砂鉄を採掘・選別するための「鉄穴流し」で丘陵が掘り崩されたり、山間部の渓流などの利用により流出した土砂が下流の農業に大きな影響を与えたりした。この為、鉄山師は操業に先立って流域の農村と環境破壊に対する補償内容を定める契約を交わし、冬のみに実施することとなった[79]。ただし、たたら製鉄の中心地であった奥出雲においては25年から30年のサイクルで木材の計画的な伐採が行われており、必ずしも森林が乱伐されていたわけではない[80]。また鉄穴流しが終わった後の「残丘」では、棚田や段々畑としての利用も含めて植生が回復している。

関連作品

- 映画

- ドラマ

- ドキュメンタリー

- ゲーム

脚注

参照文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.