Loading AI tools

personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou pour défendre des valeurs, qui n'assume généralement pas de responsabilité directe dans les affaires pratiques[1], et qui dispose d'une forme d'autorité. L'intellectuel est une figure contemporaine distincte de celle plus ancienne du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel.

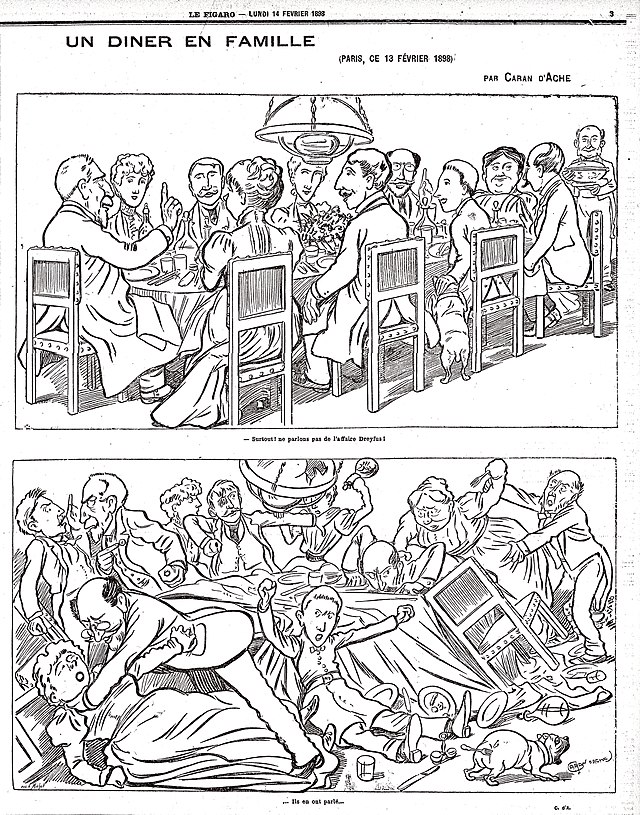

La « naissance sociale » de ce concept en France remonte à l'engagement de grands scientifiques lors de l'affaire Dreyfus, dans le sillage du prestigieux journaliste et écrivain à succès Émile Zola. Selon les historiens Pascal Ory et Jean-François Sirinelli, un intellectuel est « un homme du culturel, créateur ou médiateur, mis en situation d’homme du politique, producteur ou consommateur d’idéologie »[2]. Cette définition assez large, ancienne et imprécise est malmenée dès l'affaire Dreyfus par l'engagement éruptif d'une cohorte d'universitaires, qui ne se mobilisent pas par idéologie mais par souci du respect de la vérité, en apportant leur légitimité scientifique. Elle sera aussi contestée par une majorité de chercheurs[3], menés en France par Michel Foucault, qui lui préfèrent celle de l'autorité scientifique ou universitaire, accordée par les pairs de l'intellectuel plutôt que par le jeu mondain[3]. Mais comme Ory et Sirinelli, il inclut le critère de l'engagement public. Cependant, le consensus sur la « mise en situation d’homme du politique », notion assez floue, n'existe pas non plus, car battu en brèche par la définition du « spectateur engagé », qui n'en reste pas moins un spectateur, selon Raymond Aron.

Si le modèle français de « l'intellectuel » reste prégnant dans l'histoire des idées également hors de l'Hexagone, se pose aussi la question plus vaste d'une histoire des intellectuels en Europe et dans le monde.

Le mot est utilisé de manière assez confidentielle dès la décennie 1880, en particulier par la critique littéraire, où il prend déjà une valeur polémique : la question de la pertinence de l'avis exprimé efface alors celle de savoir qui peut entrer dans cette catégorie et du lien entre les deux[4],[5].

William M. Johnson identifie la première occurrence du substantif sous la plume de Paul Bourget dans un article sur Gustave Flaubert datant de 1882, tandis que selon Geneviève Idt[6], le substantif apparait sous la plume de Joséphin Peladan en 1891 : « Le devoir supérieur de l'intellectuel réside tout entier dans la manipulation du Divin », dans une France encore très catholique et peu industrialisée.

L'ouvrage de l'historien Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen Âge, rappelle que la fonction n'était pourtant pas nouvelle, bien qu'étant restée longtemps confiné dans un cadre contraint et sans réelle définition. Plus généralement, Marie-Christine Granjon, chargée de recherches au CNRS[7], évoque une « singularité française » d'« intellectuels engagés et savants de l'engagement », encore très peu discernable avant 1898.

En 1895, l'écrivain, critique d'art et journaliste français Octave Mirbeau définit ainsi la mission de l'intellectuel, « dégagé des contingences » : « Aujourd’hui l’action doit se réfugier dans le livre. C’est dans le livre seul que, dégagée des contingences malsaines et multiples qui l’annihilent et l’étouffent, elle peut trouver le terrain propre à la germination des idées qu’elle sème. Les idées demeurent et pullulent : semées, elles germent ; germées, elles fleurissent. Et l’humanité vient les cueillir, ces fleurs, pour en faire les gerbes de joie de son futur affranchissement »[8].

Le nom commun « intellectuel » est « né socialement » avec l’affaire Dreyfus en France[9]. Dans un article de L'Aurore du , Georges Clemenceau reprend le mot au détour d’une phrase, en italiques, peut-être pour mieux en signaler la nouveauté ou la bizarrerie. Dès sa naissance, le discours sur les intellectuels est ainsi très tôt inséparable d’un anti-intellectualisme qui faisait dire à Maurice Blanchot : « Intellectuel, voilà un nom de mauvais renom facile à caricaturer et toujours prêt à servir d’injure. » L'énergie se concentre sur la manière de qualifier le rôle de l’intellectuel (de gauche, de droite, organique, universel, etc.) via une critique permanente de la notion et des hommes censés l’incarner.

Dans Pour une histoire comparée des intellectuels paru en 1998, Marie-Christine Granjon écrit : « Depuis le célèbre J'accuse… d'Émile Zola, publié à la une de L'Aurore le 13 janvier 1898, l'intellectuel est devenu l'un des hérauts de la geste républicaine française ». Plus loin dans son texte « Une enquête comparée sur l'histoire des intellectuels : synthèse et perspectives », en introduction de l'ouvrage Pour une histoire comparée des intellectuels, elle écrit : « Dans le sillage de l'Affaire et tout au long du XXe siècle, les intellectuels ne vont pas cesser de s'engager pour ou contre de multiples causes (Front populaire, guerre d'Espagne, fascisme, communisme, guerre d'Algérie, etc.) »[10]. M.-C. Granjon, à propos du livre de Louis Bodin Les Intellectuels existent-ils ? (1997), s'interroge également sur cette particularité française : « Des intellectuels scrutant leur propre rôle historique et leur fonction sociale: sommes-nous en présence d'une particularité hexagonale, à nulle autre pareille, d'un exercice narcissique inconnu ailleurs? »[11].

Le mot a été adopté par Maurice Barrès[12] et Ferdinand Brunetière[13], qui, dans leurs écrits anti-dreyfusards, entendaient dénoncer l'engagement d'écrivains comme Émile Zola, Octave Mirbeau ou Anatole France en faveur de Dreyfus, et sur un terrain – les affaires militaires et l'espionnage – qui leur était étranger. La notion de compétence, suffisante ou pas, est déjà au cœur de la définition du statut d'intellectuel.

Le lendemain de J'accuse, le , L'Aurore publie ce qui sera un peu vite baptisé le « Manifeste des intellectuels »[3], avec les signatures d’Émile Zola, Marcel Proust, Anatole France ou encore Jean Ajalbert, mais aussi celles d’Andler, Lucien Herr, Célestin Bouglé et Jean Perrin, donc plus seulement des gens de lettres[3], car « la figure différenciée du savant entre en scène »[3]. La construction d’un enseignement supérieur dans les années 1880 l’a rendue possible : les « maîtres de la Sorbonne » notamment sont désormais en première ligne[3].

L'Affaire Dreyfus voit monter au créneau massivement des scientifiques, qui font pencher la balance de l'opinion car ils semblent moins suspects de partialité que les écrivains et journalistes, d'autant que cette Affaire Dreyfus est d'abord une question de recherche de la vérité. Le , l'historien Gabriel Monod – membre de l’Institut, professeur à l’École normale supérieure et à l’École des hautes études, fondateur et directeur de la Revue historique – avait publié dans Le Temps une lettre dans laquelle il affirmait que son enquête le conduisait à parler d’erreur concernant le capitaine Dreyfus[3]. Ce n’est que parce qu’il est personnellement attaqué, précise-t-il, qu’il s’autorise de cette initiative qui reviendrait plutôt à ses yeux à un homme politique ou à un publiciste[3]. Il ne se conçoit donc pas comme légitime pour intervenir directement dans la sphère politique[3], et ne le fait qu'en raison de ce qui l'a ému en particulier dans cette affaire. À peine deux mois plus tard, dans les jours qui suivent la lettre de Émile Zola au président de la République Félix Faure[3], la première protestation du est initiée notamment par le directeur de l’Institut Pasteur, Émile Duclaux[3]. La deuxième protestation en date du est à mettre au crédit des chimistes Édouard Grimaux – professeur à l’Institut agronomique et à l’École polytechnique – et Charles Friedel – professeur à la Sorbonne –, tous deux membres de l’Académie des sciences[3].

Les historiens ont vu dans l’affaire Dreyfus l’instauration d’un « pouvoir intellectuel »[3], même si d'autres, plus rares, comme Pascal Ory et Jean-François Sirinelli, contestent cette hypothèse[3]. Selon eux, qui voient une définition plus large et donc moins précise de l'intellectuel, il n’y a pas de collectif organique et solidaire, mais des divisions et des conflits permanents entre des groupes, pour des profits matériels ou symboliques[3]. Ory et Sirinelli défendent l’idée qu’il faut appréhender plutôt la réalité en termes de sociétés intellectuelles qui élaborent des outils d’analyse spécifiques et développent des réseaux qui ne se recoupent que très partiellement[3]. D’une certaine manière, l'essayiste et polémiste François de Negroni défend une thèse similaire, pointant la célébrité et la maîtrise des règles du jeu mondain qui ont permis à l’écrivain de prendre la vedette sur son compagnon universitaire de lutte pour diverses causes[3].

L'économiste autrichien Joseph Schumpeter définit dans Capitalisme, socialisme et démocratie (1942), ce qu'il appelle la classe intellectuelle.

« Les intellectuels sont effectivement des gens qui manient le verbe écrit ou parlé et qui se différencient des autres écrivains ou orateurs par le fait qu'ils n'assument aucune responsabilité directe en ce qui concerne les affaires pratiques »

— Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie

Selon lui, « en raison de la logique même de sa civilisation, [le capitalisme] a pour effet inévitable d'éduquer et de subventionner les professionnels de l'agitation sociale ».

L'universitaire Michel Foucault, philosophe français à l'influence internationale depuis les années 1960, élabore ensuite explicitement « la notion d'intellectuel spécifique » dans un texte paru dans Politique Hebdo en 1976[3]. Foucault constate « la fin de l'intellectuel universel », celui qui devait incarner le « juste-et-le-vrai pour tous »[3]. Cette extinction s'explique par l'absence de demande pour ce rôle, la société ayant évolué vers plus de démocratie, de technicité et de pluralisme[3]. C'est une déqualification historique d’un type de fonction, qui s'efface devant une définition plus adaptée, celle de « l’intellectuel spécifique », par excellence un universitaire, précise-t-il[3]. Contrairement à « l’intellectuel universel », autrefois un simple écrivain qui a un avis sur tout, « l’intellectuel spécifique » s’immisce dans des secteurs déterminés[3]: il se politise là où il dispose de savoirs spécifiques[3], ou bien là où il exerce ses compétences professionnelles[3]. C’est un intellectuel « modeste »[3] qui ne cherche pas à s’ériger en conscience universelle[3], surtout lorsqu'il s'aventure en dehors de son domaine universitaire. Pour illustrer son propos, Foucault prend l'exemple du grand physicien Robert Oppenheimer, surnommé le « père de la bombe atomique » car chef du Projet Manhattan, qui est pour Michel Foucault la « figure charnière » entre ces deux types d’intellectuels[3].

Malgré des problèmes, « différents souvent », les intellectuels ont rencontré « le même adversaire » que le peuple, les multinationales, l’appareil judiciaire et policier, la spéculation immobilière[14]. Foucault défend ainsi le rôle des intellectuels face aux pouvoirs, lorsqu'il parle de la figure de « l'intellectuel spécifique »[15], conception qui va nourrir des controverses.

« L'héroïsme de l'identité politique a fait son temps. Ce qu'on est, on le demande, au fur et à mesure, aux problèmes avec lesquels on se débat : comment y prendre part et parti sans s'y laisser piéger. Expérience avec… plutôt qu'engagement avec… Les identités se définissent par des trajectoires… trente années d'expériences nous conduisent « à ne faire confiance à aucune révolution », même si l'on peut « comprendre chaque révolte… » la renonciation à la forme vide d'une révolution universelle doit, sous peine d'immobilisation totale, s'accompagner d'un arrachement au conservatisme. Et cela avec d'autant plus d'urgence que cette société est menacée dans son existence même par ce conservatisme, c'est-à-dire par l'inertie inhérente à son développement. »

— Michel Foucault, Pour une morale de l'inconfort.

Le concept gramscien d’« intellectuel organique »[3], développé par le philosophe, écrivain et théoricien politique italien Antonio Gramsci est sur les mêmes lignes que la réflexion foucaldienne[3]. Il est d’ailleurs vraisemblable que Foucault s’en soit nourri, ayant eu accès par la traduction ou la discussion à l’élaboration que Gramsci proposa dans les Cahiers de prison[3]. Antonio Gramsci, qui est marxiste, insiste en plus sur le besoin d'encourager le développement d'intellectuels provenant de la classe ouvrière, ce qu'il a appelé « l'intellectuel organique »[16].

Plusieurs conceptions du rôle de l'intellectuel dans la société peuvent être évoquées.

Raymond Aron, dans L'Opium des intellectuels (1955), pose cette question du rôle du savant dans la cité, et concernant les grands débats du moment. Pour Aron, l'intellectuel est un « créateur d'idées » et doit être un « spectateur engagé ». À cette conception s'oppose celle du dreyfusard Julien Benda. Dans un essai intitulé La Trahison des clercs (1927), il déplorait le fait que les intellectuels, depuis la guerre, aient cessé de jouer leur rôle de gardiens des valeurs « cléricales » universelles, celles des dreyfusards (la vérité, la justice et la raison), et les délaissent au profit du réalisme politique, avec tout ce que cette expression comporte de concessions, de compromis, voire de compromissions. La référence aux « clercs » (que la tonsure distinguait des laïcs) souligne cette fonction quasi religieuse qu'il assigne aux intellectuels. L'attitude du clerc est celle de la conscience critique (plutôt que de l'engagement stricto sensu).

Jean-Paul Sartre, définira l'intellectuel comme « quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas ». C'est celui à qui, selon la formule de Diderot empruntée à Térence, rien de ce qui est humain n'est étranger, qui prend conscience de sa responsabilité individuelle dans une situation donnée, et qui, refusant d'être complice, par son silence, des injustices ou des atrocités qui se perpètrent, en France même ou ailleurs dans le monde. Sartre va jouer dans le Tribunal Bertrand Russell érigé pour juger les crimes de guerre au Vietnam, puis décliner en France ce modèle du Tribunal d'opinion en acceptant de jouer le rôle de procureur général du Tribunal populaire de Lens en 1970, chargé de juger le patronat minier après une catastrophe qui a causé une quinzaine de morts. Il utilise sa notoriété pour se faire entendre sur des questions qui ne relèvent pas strictement de son domaine de compétence, mais où l'influence qu'il exerce et le prestige, national ou international, dont il bénéficie peuvent se révéler efficaces, tout en se plaçant à l'écoute des spécialistes et professionnels, comme il le fait dans le Tribunal populaire de Lens en 1970. L'intellectuel, pour Sartre, est forcément « engagé » pour la cause de la justice, et donc en rupture avec toutes les institutions jugées oppressives.

Cela l'oppose évidemment à Raymond Aron, son ancien « petit camarade » de l'École normale supérieure, à propos duquel il écrira, en : « C'est le système actuel qu'il faut supprimer. Cela suppose qu'on ne considère plus, comme Aron, que penser seul derrière son bureau — et penser la même chose depuis trente ans — représente l'exercice de l'intelligence. […] Il faut, maintenant que la France entière a vu de Gaulle tout nu, que les étudiants puissent regarder Raymond Aron tout nu. On ne lui rendra ses vêtements que s'il accepte la contestation »[17]. Pour Sartre, l'intellectuel ne peut donc être que « de gauche », à condition d'entendre ce terme dans le sens d'un désir éthique de justice, et non dans un sens purement politique et partidaire.

Pour Albert Camus, l'écrivain « ne peut se mettre au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent » : « Notre seule justification, s’il en est une, est de parler, dans la mesure de nos moyens, pour ceux qui ne peuvent le faire. » Mais, ajoute-t-il, il ne faudrait pas pour autant « attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales. La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante »[18]. Serge Halimi, reprenant une célèbre expression de Paul Nizan[19], a qualifié de « nouveaux chiens de garde » du système, par opposition aux intellectuels « dissidents » et « résistants »[20], les intellectuels de la fin du siècle. Dans la continuité de Michel Foucault, et selon la définition que celui-ci en a donnée, Pierre Bourdieu était un « intellectuel spécifique »[21] et il entendait mettre ses compétences de sociologue au service de son engagement. Des hellénistes comme Jean-Pierre Vernant, ancien résistant, et Pierre Vidal-Naquet ne prétendaient pas avoir de compétences particulières dans leurs interventions sur la scène publique, que ce soit contre la torture en Algérie ou pour les droits du peuple palestinien, et se situaient davantage dans la lignée d'Albert Camus et des intellectuels dreyfusards comme Émile Zola et Octave Mirbeau, qui partaient du principe d'éthique.

En paraît une vaste étude collective et interdisciplinaire sur La vie intellectuelle en France de 1789 à nos jours ; l'ouvrage en deux tomes, I. Des lendemains de la Révolution à 1914, II. De 1914 à nos jours, sous la direction de l'historien Christophe Charle et du « sociologue et politiste », Laurent Jeanpierre, « a pour projet de faire converger les approches historiques et sociologiques ». Pour le sociologue Luc Boltanski, « la notion floue de « vie intellectuelle » permet aux collaborateurs de cet ouvrage de se tenir entre l'histoire et la sociologie, et entre les « idées » et les « acteurs » dans un espace que l'on pourrait qualifier de médiatique[22]. »

Pierre de Charentenay donne cette définition des intellectuels dits médiatiques : s'ils le sont, c'est parce que les médias (la presse, la radio, la télévision) « ne cessent de leur donner la parole »[23]. Il y a là une « mise en scène de leur présence » dont l'importance tient à ce qu'« elle n'a lieu qu’en des temps spécifiques »[23]. P. de Charentenay évoque ainsi, entre autres exemples, l'élection présidentielle de 2007 : « André Glucksmann, ancien stalinien célèbre et contributeur fréquent au Monde, a fait sensation en se déclarant pour Nicolas Sarkozy », tandis qu'à l'enseigne de la postérité, Alain Finkielkraut déclarait : « je ne roule pour personne, je réfléchis »[23]. En 2011, quand il publie cet article, Charentenay signale que Bernard Henri Lévy (BHL) et Michel Onfray, « philosophes fétiches des Français [...] ont aussi participé à des dizaines d’émissions »[23].

Ces intellectuels dits médiatiques, poursuit Charentenay, seraient « souvent incohérents dans leur parcours et leur position. L’ancien stalinien André Glucksmann est devenu partisan de la guerre en Irak et finit par voter Sarkozy »[23]. Il y a aussi les « intellectuels hooligans » » dont on ne connait pas « les vraies raisons de la notoriété, mais auxquels les médias adorent faire appel » : Michel Onfray est à nouveau cité pour sa « chronique régulière dans Le Monde » et Claude Allègre comme seul scientifique[23]. Les analyses de ces « intellectuels hooligans » sont « paradoxales et décalées sans que la logique de leurs propos n’apparaisse, sinon la logique médiatique »[23].

Quant au lieu et au genre, les intellectuels évoqués ici « sont parisiens, pour la plupart des hommes »[23].

Pierre de Charentenay termine sur ces mots[23] :

« La question qui nous reste : pourquoi les médias ouvrent-ils leurs colonnes et leurs antennes à ces intellectuels, alors que tant d’autres sont plus sérieux et plus intéressants ? Peut-être parce qu’ils parlent bien et sans état d’âme, parce qu’ils sont connus, qu’ils soulèvent la polémique, enflamment le débat, parce qu’ils font vendre, en un mot parce qu’ils sont médiatiques. »

— P. de Charentenay

Si le modèle français de l'intellectuel et les critiques qu'il suscite demeure prégnant, une « histoire comparée des intellectuels » montre que, compte tenu des spécificités nationales de différents pays dans le monde, « la France ne détient pas le monopole de la définition de l'intellectuel ni de sa fonction critique et politique »[24].

Dans le cadre d'une « histoire comparée des intellectuels en Europe », Christophe Charle analyse quelques retombées d'un certain « aveuglement » des « historiens français » qui « traditionnellement, ont tendance à poser d'emblée les modalités du politique et de l'activité intellectuelle comme universelles » : « Cet aveuglement est d'autant plus répandu que les intellectuels des autres nations ont spontanément, en raison de l'antériorité des évolutions en France, pris cette référence comme modèle, sans toujours avouer ou s'avouer les choix et les déformations qu'ils opéraient à partir de cette matrice simplifiée parce que vue de loin[25]. »

Yvan Lamonde, s'interrogeant sur « le rapport de l'affaire Dreyfus à l'émergence de l'intellectuel au Québec, aux États-Unis ou en Argentine », pose la question suivante : « À quelles conditions l'Affaire est-elle exportable pour comprendre la naissance de l'intellectuel dans d'autres sociétés européennes ou américaines[26] ? » À la fin des années 1990, Michel Trebitsch souligne dans sa « Présentation » de l'ouvrage Pour une histoire comparée des intellectuels, combien la « boutade » d'Yvan Lamonde « Peut-on être intellectuel québécois ? » révèle « le double-écran auquel il s'est heurté dans sa recherche, l'opposition de la tradition anglophone à la tradition francophone minoritaire, l'obstacle d'une importation de concepts et de méthodes français dans un contexte historiographique dominé, même au Québec, par les sciences sociales américaines[27]. »

Un consensus s'est détaché au Québec sur le fait qu'il y a une équivalence, au moins implicite, entre intellectuel et universitaire, a observé Benoît Melançon, professeur et écrivain québécois[28] ; ce n'est plus « à titre d’intellectuels », car à travers eux, « ce sont des experts que les médias invitent », à « des règles implicites mais claires : l’expert médiatique est un spécialiste »[28]. Un rapport conflictuel s'est instauré entre anti-intellectualisme et culture francophone.

Le débat critique sur les intellectuels a opposé deux chroniqueurs du quotidien La Presse, Patrick Lagacé, journaliste et animateur de télévision, contre Marc Cassivi, quand ce dernier a pris dans ce journal la défense de Wajdi Mouawad, homme de théâtre d'origine libanaise qui avait dénoncé la critique virulente de intellectualisme par Lagacé[29] avant de se faire traiter de « mange-Québécois » par ce dernier[30].

« L’intellectualisme est à ce point perçu comme une tare, un vice rédhibitoire dans nos médias, par exemple, que les intellectuels n’osent plus sortir de leurs universités, de leurs séminaires et de leurs essais pour prendre la parole », a dénoncé à son tour Marc Cassivi[29],[30]. C'est dû à une définition souvent péjorative et trop large de l’intellectuel comme une personne qui parle avec des mots savants, affirme Cassivi[31].

Dans un autre journal, l'écrivain québécois Jean-François Lisée a nuancé ce débat et rappelé la théorie de l'historien et sociologue québécois Gérard Bouchard[29], selon laquelle le parti pris historique de l'élite québécoise pour la France et sa culture et de celui du peuple québécois pour les États-Unis et sa culture a généré un « grand écart d’affiliation culturelle »[29] qui a longtemps nourri le mépris des seconds et le dédain des premiers[29]. Mais la fin XXe siècle s'est traduite par une « réconciliation entre la francité et l’américanité québécoise », a cependant observé cette théorie[29]. Jean-François Lisée, dont le blog est le second au Québec selon le palmarès de Wikio[29], a rappelé avoir travaillé pour Lucien Bouchard, premier ministre le plus populaire du Québec contemporain, qui ne cachait pas son statut de lecteur vorace[29]. Il souligne la richesse du dialogue entre les universitaires québécois et les concepteurs de politiques publiques au Québec[29].

Les médias québécois, critiqués, se défendent : pour Cassivi, on ne les entend pas assez dans les médias ; pour Lagacé et Lisée ce n'est pas vrai, mais tous trois se retrouvent sur le fait qu'il y a une équivalence, au moins implicite, entre intellectuel et universitaire, a observé le professeur et écrivain québécois Benoît Melançon[28].

Jean-François Lisée a « raison de dire que des universitaires sont sollicités par les médias québécois »[28], mais ;« il se trompe quand il affirme que c'est à titre d’intellectuels », car à travers eux, « ce sont des experts que les médias invitent, et ils les invitent à condition qu’ils se plient à des règles implicites mais claires : l’expert médiatique est un spécialiste », a rappelé Benoît Melançon[28].

Selon Michèle Fortin, l'ex-PDG de Télé-Québec, il y a une place pour l’intellectualisme à l’antenne de chaînes comme TV5, Télé-Québec et le Canal Savoir[32] mais Pierre Barrette, directeur de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, a rappelé que les universitaires ont l'habitude d’avoir « trois heures pour parler d’un sujet extrêmement précis »[32], mais peuvent se voir couper la parole après 10 secondes, « par une ancienne participante de téléréalité désireuse de dire "non, ce n'est pas ça" »[32].

Contrairement aux stéréotypes habituels, il existe aux États-Unis une vie intellectuelle riche et ancienne[33]. Les intellectuels américains enseignent dans les universités les plus prestigieuses et animent le débat public et politique du pays. Ils appartiennent à des tendances politiques fort variées comme les libéraux, les conservateurs, les pragmatiques (William James), les communistes (W. E. B. Du Bois) ou encore les socialistes libertaires (Noam Chomsky). Parmi les intellectuels américains, les femmes sont très minoritaires : Hannah Arendt (naturalisée américaine en 1951) ou encore Susan Sontag en sont les représentantes les plus connues. De nombreux intellectuels furent des immigrés venus d'Europe dans l'Entre-Deux-Guerres : ainsi, les intellectuels new-yorkais (en anglais New York Intellectuals), étaient majoritairement d'origine juive et furent de plus en plus influents aux États-Unis dans les années 1930[33].

L'engagement des intellectuels américains a connu son apogée au moment des événements de 1968 et de la guerre du Vietnam. Par exemple, Allan Bloom critiqua l'agitation qui secoua les campus universitaires, alors que Noam Chomsky dénonça la politique étrangère du gouvernement américain et fut arrêté à plusieurs reprises à la suite de manifestations de protestation contre la guerre du Vietnam[33]. L'écrivain américain Norman Mailer fut emprisonné pour sa participation aux manifestations pacifistes[33].

Aux États-Unis, Noam Chomsky – souvent présenté comme un intellectuel d'envergure internationale – est très critique à l'égard de la figure de l'intellectuel telle qu'elle se manifeste dans les médias. Pour lui, elle caractérise les acteurs d'un consensus politique qui étouffe toute critique réelle et efficiente des discours dominants. Dans cette perspective, l'intellectuel est avant tout au service de l'idéologie dominante[34]. Chomsky considère qu'« il y a le travail intellectuel, que beaucoup de gens font ; et puis il y a ce qu'on appelle la « vie intellectuelle », qui est un métier particulier, qui ne requiert pas spécialement de penser – en fait, il vaut peut-être mieux ne pas trop penser – et c'est cela qu'on appelle être un intellectuel respecté. Et les gens ont raison de mépriser cela, parce que ce n'est rien de bien spécial. C'est précisément un métier pas très intéressant, et d'habitude pas très bien fait »[35]. Il ajoute : « Ces gens-là sont appelés « intellectuels », mais il s'agit en réalité plutôt d'une sorte de prêtrise séculière, dont la tâche est de soutenir les vérités doctrinales de la société. Et sous cet angle-là, la population doit être contre les intellectuels, je pense que c'est une réaction saine[36]. » Au Canada et en Belgique, d'autres auteurs dans la lignée de Chomsky, comme Normand Baillargeon ou Jean Bricmont, défendent cette idée.

Chaque pays « conservant ses spécificités nationales », en Italie (exemple de Michela Nacci) et en Espagne (exemples de Carlos Serrano, Jean-Louis Guerrena), les intellectuels « ont également occupé une place significative dans l'espace public »[24]. Granjon évoque Antonio Gramsci, devenu après 1945, pour les intellectuels italiens, une « figure tutélaire » quant à « un parti communiste plus rapidement déstalinisé, plus vite acquis à la liberté de discussion et d'opposition »[24]. Les intellectuels espagnols « ont constitué un foyer actif d'opposition à la dictature franquiste »[24].

En reprenant « l'image du renard de la fable qui, d'abord attiré par des raisins bien mûrs, les "critique" comme trop verts quand il s'aperçoit qu'il ne peut les atteindre », Lucien Calvié analyse « l'attitude des intellectuels allemands face à la Révolution française »: entre 1789-1845, on observerait dans la culture allemande « une tendance à la dévalorisation idéologique de la Révolution française comme transformation "purement politique", et la recherche d'un substitut à ce modèle impossible, sous forme d'une révolution allemande plus profonde (éthique, esthétique, philosophique ou sociale) »[37].

Sous le deuxième Reich, la « moyenne bourgeoisie cultivée » (Bildungsbürgertum) représente une « catégorie sociale » qui est, « en tant que telle, opposée à la bourgeoisie entreprenante dans le domaine économique »[38]. Selon Hans Manfred Bock, l'histoire des intellectuels en Allemagne depuis la fin du XIXe siècle se distingue de celle des intellectuels en France (tout en la rapprochant en partie d'autres pays), en raison de « la réalisation plus tardive et plus précaire de l'unité nationale en Allemagne au XIXe siècle »[38]. Ces conditions ne permirent pas « la naissance d'un type d'intellectuel à la française, c'est-à-dire caractérisé par sa conscience d'autonomie et par la reconnaissance de celle-ci au sein de la société »[38]. De ce fait, les intellectuels allemands d'avant la Première Guerre mondiale, « ne se virent jamais comme un groupe social autonome, mais comme avant-garde ou protagoniste d'un milieu socio-culturel ou d'un mouvement social donné »[38].

Selon Michaël Löwy, les intellectuels juifs d'Europe centrale « écrivent en allemand, que ce soit à Berlin, Vienne, Prague ou Budapest, voire en Galicie. L'univers culturel juif de l'Allemagne et de l'ancien Empire austro-hongrois persiste encore dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale »[39]. Les Juifs « forment un ensemble assez homogène et une unité qui est celle de la culture allemande »[39]. Et « à côté du Yiddishland » (Pologne et Russie), dont la langue juive dominante est le yiddish, existe « une Deutsch-Jüdischland : l'Europe centrale »[39]. En soulignant la « floraison extraordinaire de cette culture juive de langue allemande » du milieu du XIXe siècle jusqu'aux années 1930, Michaël Löwy relève : « Le judaïsme centre-européen a donné au monde Henri Heine et Karl Marx, Sigmund Freud et Albert Einstein, Georg Lukacs et Ernst Bloch, Theodor Adorno et Walter Benjamin »[39]. Toute la culture du XXe siècle restera marquée par le rayonnement de cette culture juive-allemande « détruite ou dispersée par le nazisme »[39].

Comme le montre l'essai d'Edward Saïd, L'Orientalisme, qui exprime une conception de l' « Orient » par l'Occident et les manières occidentales de penser cet orient, l’intérêt pour les études post-coloniales se fait de plus en plus grand depuis les dernières années du XXe siècle[40]. Selon Jacques Pouchepasdass, les termes respectifs de Subaltern et de Postcolonial Studies désignent « une école historique et un courant de pensée critique » que lancent, au tournant des années 1980, des intellectuels issus en majorité de l'ancien monde colonial, qui travaillent dans les universités des pays développés anglophones[41]. Comme dans les autres formes d'études transnationales, les approches postcoloniales montrent l'influence réciproque entre colonisés et colonisateurs. Les « études postcoloniales » offrent ainsi la possibilité de découvrir les liens coloniaux et les conséquences du colonialisme dans le monde européen et de démontrer comment le colonialisme a influencé l'image de l'Europe sur les sociétés européennes[42].

Un groupe de recherche de l'Institut d'histoire du temps présent (IHTP) du CNRS s'est penché sur l'impact du genre dans l'histoire des intellectuel(le)s[43]. L'ouvrage issu de ce « groupe de recherche sur l'histoire des intellectuels » (GRHI) « tente de susciter des interrogations inédites, de changer de focale et d’angle de vue en introduisant la problématique du “genre” en histoire des intellectuels »[43].

Le livre, qui contient de nombreuses contributions d'auteures et d'auteurs (Françoise Blum, Anne Boigeol, Isabelle Brouard-Arends, Sylvie Chaperon, Danielle Haase-Dubosc, Ingrid Galster, Nathalie Heinich, Dorothy Kaufmann, Michèle Le Dœuff, Antoine Lilti, Annelise Maugue, Nicole Mosconi, Delphine Naudier, Michelle Perrot, Clausd Piganiol-Jacquet, Nicole Racine, Françoise Thébaud, Michel Trebitsch, Éliane Viennot), s'organise en trois parties, « autour de trois séries de questions » :

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.